地理湘教版(2019)必修一4.1水循环课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)必修一4.1水循环课件(共40张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 435.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-05-22 09:57:30 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

水循环

在八大行星中,地球被称为“水的行星”

从太空巡望地球,地球大部分被蓝色的海洋所包围。 地球上约有71%的表面覆盖着水。

一、水的行星

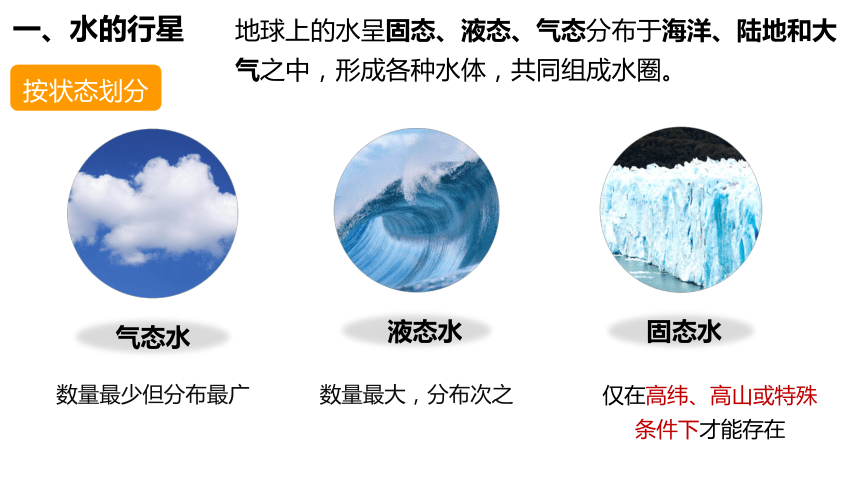

数量最少但分布最广

数量最大,分布次之

液态水

固态水

仅在高纬、高山或特殊条件下才能存在

气态水

按状态划分

一、水的行星

地球上的水呈固态、液态、气态分布于海洋、陆地和大气之中,形成各种水体,共同组成水圈。

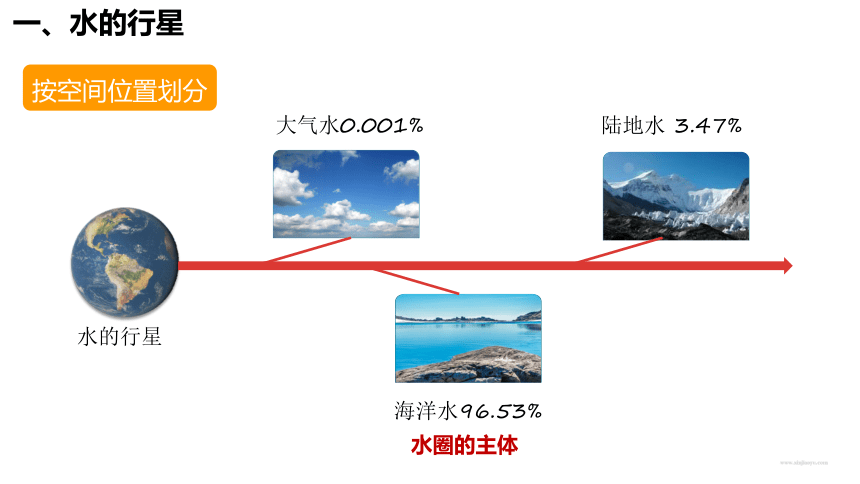

大气水0.001%

陆地水 3.47%

海洋水96.53%

水的行星

按空间位置划分

一、水的行星

水圈的主体

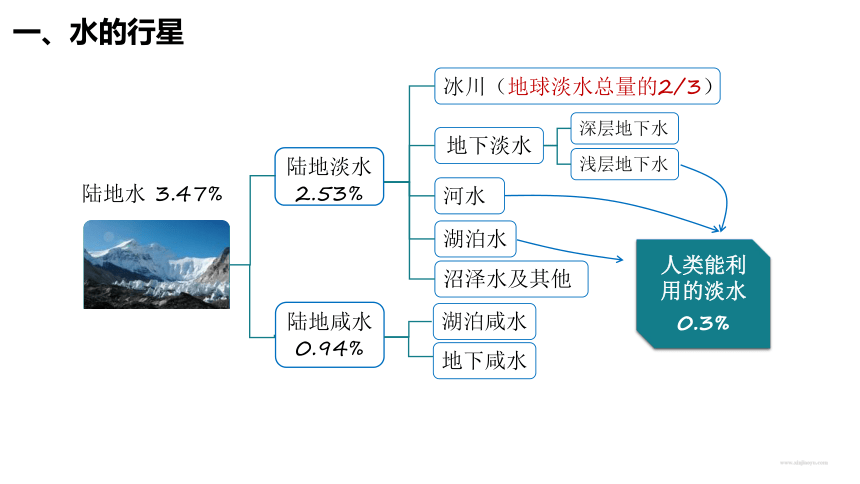

陆地水 3.47%

陆地淡水2.53%

陆地咸水0.94%

冰川(地球淡水总量的2/3)

地下淡水

河水

湖泊水

沼泽水及其他

湖泊咸水

地下咸水

人类能利用的淡水

0.3%

深层地下水

浅层地下水

一、水的行星

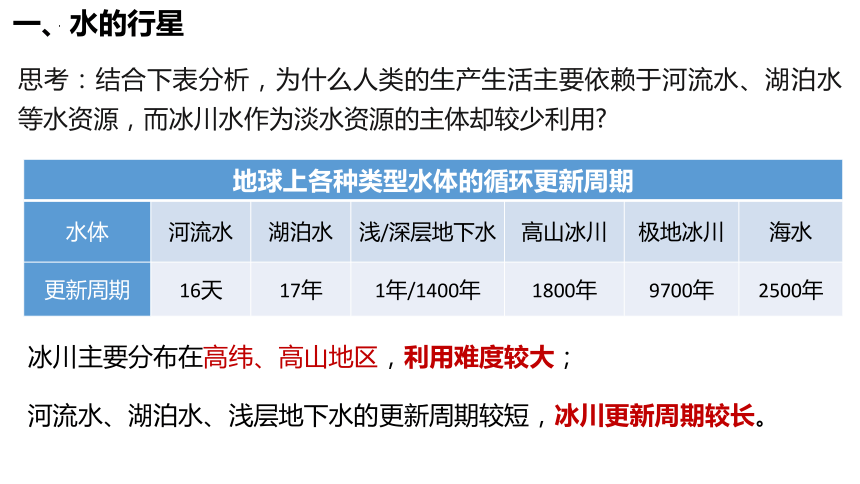

思考:结合下表分析,为什么人类的生产生活主要依赖于河流水、湖泊水等水资源,而冰川水作为淡水资源的主体却较少利用

地球上各种类型水体的循环更新周期 水体 河流水 湖泊水 浅/深层地下水 高山冰川 极地冰川 海水

更新周期 16天 17年 1年/1400年 1800年 9700年 2500年

冰川主要分布在高纬、高山地区,利用难度较大;

河流水、湖泊水、浅层地下水的更新周期较短,冰川更新周期较长。

一、水的行星

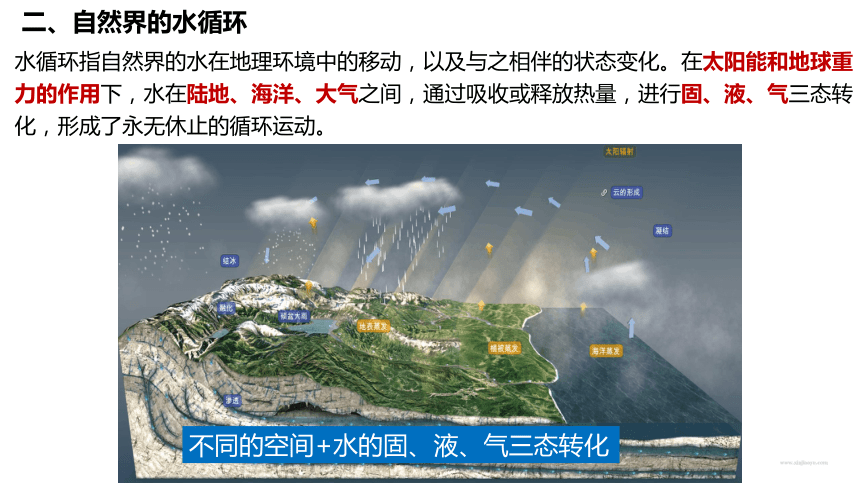

水循环指自然界的水在地理环境中的移动,以及与之相伴的状态变化。在太阳能和地球重力的作用下,水在陆地、海洋、大气之间,通过吸收或释放热量,进行固、液、气三态转化,形成了永无休止的循环运动。

二、自然界的水循环

不同的空间+水的固、液、气三态转化

蒸发

降水

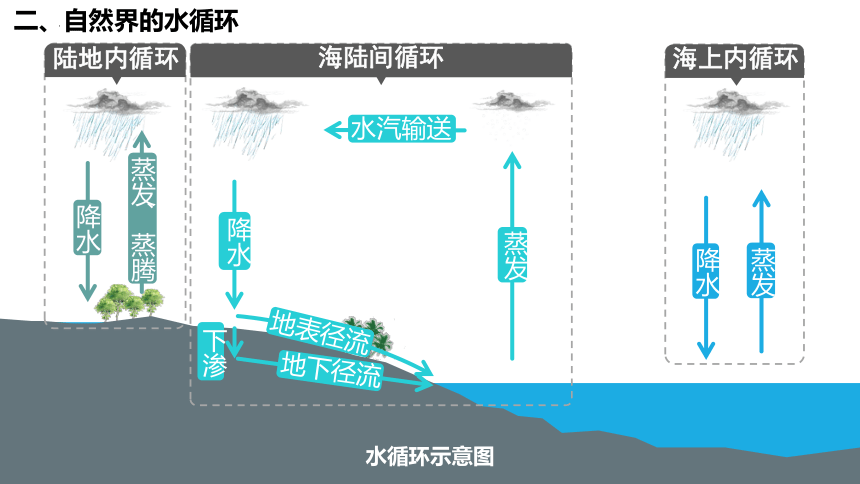

海上内循环

蒸发、蒸腾

降水

陆地内循环

蒸发

水汽输送

降水

地表径流

下渗

地下径流

海陆间循环

水循环示意图

二、自然界的水循环

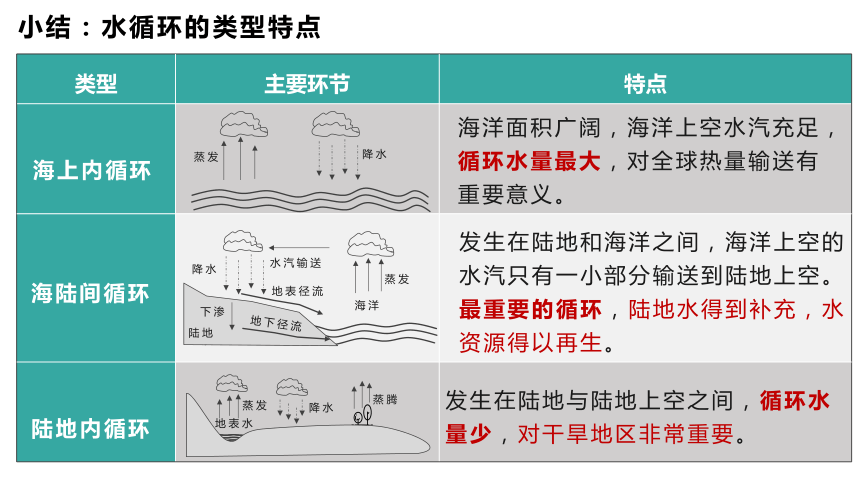

类型 主要环节 特点

蒸发

水汽输送

陆地

海洋

降水

地表径流

下渗

地下径流

降水

蒸腾

蒸发

地表水

蒸发

降水

海上内循环

海洋面积广阔,海洋上空水汽充足, 循环水量最大,对全球热量输送有重要意义。

发生在陆地和海洋之间,海洋上空的 水汽只有一小部分输送到陆地上空。

最重要的循环,陆地水得到补充,水资源得以再生。

发生在陆地与陆地上空之间,循环水量少,对干旱地区非常重要。

海陆间循环

陆地内循环

小结:水循环的类型特点

问题探究

1.“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,从水循环的角度去理解, 李白的这两句诗正确吗?

错误。

黄河属于我国的外流河,向东注入渤海。它参与的是海陆间的大循环,从水循环的角度理解,注入渤海的水通过海洋水蒸发、水汽输送、大气降水等环节重新补充黄河水。所以并非“奔流到海不复回”。

问题探究

2. 未登陆的台风参与哪个循环?

海上内循环

问题探究

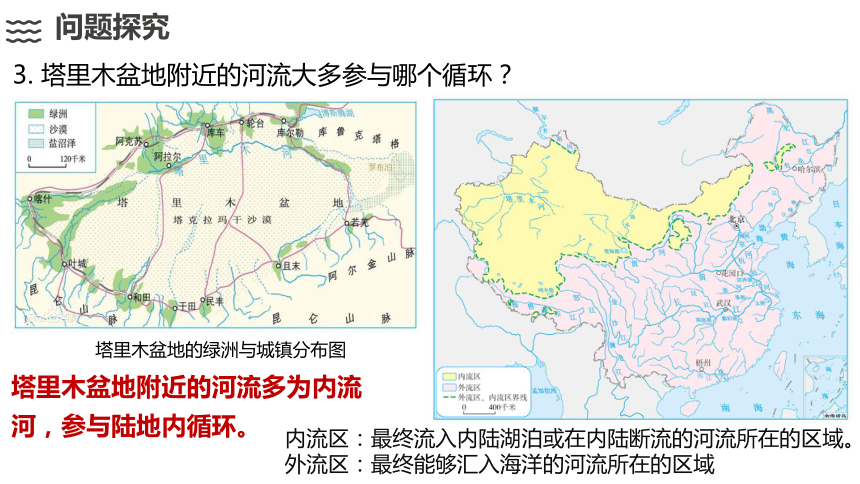

3. 塔里木盆地附近的河流大多参与哪个循环?

塔里木盆地附近的河流多为内流河,参与陆地内循环。

塔里木盆地的绿洲与城镇分布图

内流区:最终流入内陆湖泊或在内陆断流的河流所在的区域。

外流区:最终能够汇入海洋的河流所在的区域

问题探究

5. 地球上淡水资源的储量并不多,而人类每天都在大量取用它,这会不会造成水资源的枯竭呢?为什么?

不会。淡水资源储量虽然不多,但通过水循环,这些水从一种形式转换为另一种形式,从一个地方移动到另外一个地方。不停运动,使地球上水的总量不会发生太大的变化。

如果人类用水量超过了水体更新的速度,或者水资源遭到严重污染,就会造成水资源短缺。

因此,水资源处在不断更新之中,但不是“取之不尽,用之不竭”的。

问题探究

如果人类用水量超过了水体更新的速度,就会造成水量型缺水。

如果人类排放的污染物超过了 水体的自净能力,就会污染水资源,造成水质型缺水。

影响:减少下渗,增加地表径流

影响:拦截地表径流,增加蒸发量,如有计划地控制径流量,可以蓄洪补枯,调节径流的年内分配。

硬化

路面

兴修

水库

人类活动对水循环的影响

我国南水北调工程示意图

影响:改变地表径流的空间分布状况

调水

工程

人类活动对水循环的影响

影响大气降水

影响地下径流、地下空洞、地面沉降或塌方。

影响径流、蒸腾、下渗等

增加下渗,调节径流的变化

修建

梯田

植树

造林

开采

地下水

人工

降雨

人类活动对水循环的影响

植被破坏

地面硬底化

修建水坝

围湖造田

跨流域调水

植被破坏

地面硬底化

植被破坏

地面硬底化

开采地下水

取用地下水

人工降雨

人类活动对水循环的影响

水汽输送

蒸发

蒸发

降水

下渗

地下径流

地表径流

鱼鳞坑是黄土高原常用的生态整地方式,是在较陡的山坡上,有序挖掘半月形坑穴。这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,故称鱼鳞坑。鱼鳞坑具有一定的蓄水能力,再加上植树造林,可保土、保水、保肥。试从水循环的角度想一想,鱼鳞坑为什么能保土、保水、保肥?

鱼鳞坑一般建在较陡的坡上,下雨时可拦蓄坡面径流;

在鱼鳞坑中植树造林,可增加水的下渗作用,达到涵养水源、固定表土等目的,从而有效防止水土流失,保土、保水、保肥。

问题探究

大气圈

生物圈

岩石圈

水圈

水循环把大气圈、水圈、岩石圈和生物圈有机地联系起来构成一个庞大的系统

三、水循环的地理意义

维持水体更新与全球水量的动态平衡

水循环还维持了全球水的动态平衡,即从总体来看,海洋水、陆地水、大气水不会增多,也不会减少

表-地球上不同的水体更新周期 水体 江河 湖泊 深层地下水 高山冰川 极地冰川 海洋

周期 16天 17年 1400年 1600年 9700年 2500年

三、水循环的地理意义

水循环深入大气系统内部,深刻地影响着全球气候的变化。

水循环作为大气系统能量的主要传输、储存和转化者,通过对地表太阳辐射的重新分配,使得不同纬度热量收支不平衡的矛盾得以缓解。

水循环的强弱及路径,直接影响到各地的天气过程,乃至区域的基本气候特征。

水循环的强弱变化,往往引发区域性的洪涝、干旱等自然灾害。

三、水循环的地理意义

水循环是海陆间联系的主要纽带

陆地径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、 有机物和无机盐类。

三、水循环的地理意义

在水循环的驱动下,地表物质被 侵蚀、搬运和堆积,地貌得到发育、演化,形成了多姿多彩的地表形态。

四、洪涝灾害防治

洪涝灾害是我国主要的气象灾害之一,发生频率高,影响范围大,对经济社会发展和人民生命财产安全构成严重威胁。

洪涝灾害包括洪水灾害和雨涝灾害。

洪

涝

灾

害

洪水灾害

雨涝灾害

指由于暴雨或冰雪融化以及水利工程失事等原因引起的江河湖泊水量迅猛增加,水位急剧上涨,水流冲出天然水道或人工堤坝所造成的灾害。

指由大雨、暴雨或持续降雨等使低洼地区积水、淹没的现象。

一是短时间大量“来水”:

二是无足够空间“容水”:

流域中下游无足够的调洪、滞洪场所(如因围湖造田导致湖泊数量少、容积小)

降水集中、强度大

植被少

洪涝灾害的成因——三方面:

流域广(河流支流多)

地面坡度大

短时间大量“来水””

三是无法及时“去水”

河道淤塞

河床抬高

河道弯曲

水流不畅

地势低洼

流速缓慢

无法及时“去水“”

入海口狭窄或缺失

修建大坝

兴修水库

防治洪涝的措施

蓄

拦

裁弯取直

疏浚河道

河道清淤

疏

植树造林

退耕还林

保护湿地

退耕还湖

建立洪水

预警系统

加强防洪撤

离应急演练

建立统一的减灾防灾管理体制

完善排涝体系

工程措施:修筑堤坝,整顿河道,修建水库和分洪区(或滞洪区、蓄洪区),完善排涝设施,中上游地区植树造林(退耕还林)等。

非工程措施:加强洪泛区的建设管制、建立洪水预警机制(利用气象卫星对强降雨天气、水情进行监测)、落实居民撤离应急预案、推行防洪保险等。

防治洪涝的措施

1998年长江流域发生特大洪水时,我国气象卫星对洞庭湖区进行了实时监测。图4-9是气象卫星拍摄的多光谱合成遥感图像,其中右图中的红色部分表示洪水新淹没的范围,通过与没有发生洪水时的遥感图像(左图)进行对比分析,就可以获得受灾区域的分布及面积。洪水分析是抗洪救灾与减灾决策的重要依据。读图 4-9, 完成相关任务。

(1)从水循环角度,分析长江流域易发生洪涝灾害的原因。

自然原因:

长江流域降水丰富,河流水量大;

长江下游地势低平,易造成排水不畅。

人为原因:长江上游流域植被遭到破坏,水的下渗作用减少,河流流量增大;

长江中游地区围湖造田活动频发,降低了河湖的自然生态环境和排洪能力。

洪水的自救与互救

防洪准备

关注汛期天气预报

学习并具备游泳、划船等技能

准备逃生物资

洪水应急

能逃脱

不能逃脱

抓住漂浮物,尽量不

让身体下沉,等待救援

逃向高处,登上坚固建筑的顶部、大树、山丘和高坡等

警惕和防止被毒蛇、毒虫咬伤,远离电线杆、电线

洪水的自救与互救

洪水中的救助

如何抢救溺水人员

如何把落水的人救上岸或转移到安全地带

抛救生圈、救生衣等,

或划船、游泳去救人

科学控水或进行人工呼吸

洪水的自救与互救

城市内涝:是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象。

城市内涝问题

形成原因:

降水量大

城市排水能力不足

降水强度大、持续时间长

地势低平,排水不畅

城市排水系统不完善(如排水管网标准偏低,硬化面积增加)

海绵城市建设

渗

蓄

滞

净

用

排

铺设渗水砖、增加绿化等

建设蓄水池、湖泊等

建设雨水花园、人工湿地等

土壤的渗透、绿地系统等净化雨水

净化雨水用于洗车、绿地浇灌等

天然河流、人工排水系统建设等

概念:指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。

海绵城市

1

2

3

4

工程措施:

增加渗透能力:如铺设透水路面,下凹式绿地等

增加调蓄能力:如修建蓄水池、调蓄湖水

整治河道:采取挖、扩、分等综合措施整治河道

增加排涝设施:如建排涝挡潮闸、排涝泵站

改造地下管网:如适当扩大管径,解决雨、污分流问题

城市内涝问题

解决措施

建立城市防涝预警系统

学习国内外先进经验和技术

雨情监测

世界最大排水系统—东京

城市防洪减灾政策与法规建设

非工程措施:

解决措施

4、城市内涝问题

水循环

在八大行星中,地球被称为“水的行星”

从太空巡望地球,地球大部分被蓝色的海洋所包围。 地球上约有71%的表面覆盖着水。

一、水的行星

数量最少但分布最广

数量最大,分布次之

液态水

固态水

仅在高纬、高山或特殊条件下才能存在

气态水

按状态划分

一、水的行星

地球上的水呈固态、液态、气态分布于海洋、陆地和大气之中,形成各种水体,共同组成水圈。

大气水0.001%

陆地水 3.47%

海洋水96.53%

水的行星

按空间位置划分

一、水的行星

水圈的主体

陆地水 3.47%

陆地淡水2.53%

陆地咸水0.94%

冰川(地球淡水总量的2/3)

地下淡水

河水

湖泊水

沼泽水及其他

湖泊咸水

地下咸水

人类能利用的淡水

0.3%

深层地下水

浅层地下水

一、水的行星

思考:结合下表分析,为什么人类的生产生活主要依赖于河流水、湖泊水等水资源,而冰川水作为淡水资源的主体却较少利用

地球上各种类型水体的循环更新周期 水体 河流水 湖泊水 浅/深层地下水 高山冰川 极地冰川 海水

更新周期 16天 17年 1年/1400年 1800年 9700年 2500年

冰川主要分布在高纬、高山地区,利用难度较大;

河流水、湖泊水、浅层地下水的更新周期较短,冰川更新周期较长。

一、水的行星

水循环指自然界的水在地理环境中的移动,以及与之相伴的状态变化。在太阳能和地球重力的作用下,水在陆地、海洋、大气之间,通过吸收或释放热量,进行固、液、气三态转化,形成了永无休止的循环运动。

二、自然界的水循环

不同的空间+水的固、液、气三态转化

蒸发

降水

海上内循环

蒸发、蒸腾

降水

陆地内循环

蒸发

水汽输送

降水

地表径流

下渗

地下径流

海陆间循环

水循环示意图

二、自然界的水循环

类型 主要环节 特点

蒸发

水汽输送

陆地

海洋

降水

地表径流

下渗

地下径流

降水

蒸腾

蒸发

地表水

蒸发

降水

海上内循环

海洋面积广阔,海洋上空水汽充足, 循环水量最大,对全球热量输送有重要意义。

发生在陆地和海洋之间,海洋上空的 水汽只有一小部分输送到陆地上空。

最重要的循环,陆地水得到补充,水资源得以再生。

发生在陆地与陆地上空之间,循环水量少,对干旱地区非常重要。

海陆间循环

陆地内循环

小结:水循环的类型特点

问题探究

1.“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,从水循环的角度去理解, 李白的这两句诗正确吗?

错误。

黄河属于我国的外流河,向东注入渤海。它参与的是海陆间的大循环,从水循环的角度理解,注入渤海的水通过海洋水蒸发、水汽输送、大气降水等环节重新补充黄河水。所以并非“奔流到海不复回”。

问题探究

2. 未登陆的台风参与哪个循环?

海上内循环

问题探究

3. 塔里木盆地附近的河流大多参与哪个循环?

塔里木盆地附近的河流多为内流河,参与陆地内循环。

塔里木盆地的绿洲与城镇分布图

内流区:最终流入内陆湖泊或在内陆断流的河流所在的区域。

外流区:最终能够汇入海洋的河流所在的区域

问题探究

5. 地球上淡水资源的储量并不多,而人类每天都在大量取用它,这会不会造成水资源的枯竭呢?为什么?

不会。淡水资源储量虽然不多,但通过水循环,这些水从一种形式转换为另一种形式,从一个地方移动到另外一个地方。不停运动,使地球上水的总量不会发生太大的变化。

如果人类用水量超过了水体更新的速度,或者水资源遭到严重污染,就会造成水资源短缺。

因此,水资源处在不断更新之中,但不是“取之不尽,用之不竭”的。

问题探究

如果人类用水量超过了水体更新的速度,就会造成水量型缺水。

如果人类排放的污染物超过了 水体的自净能力,就会污染水资源,造成水质型缺水。

影响:减少下渗,增加地表径流

影响:拦截地表径流,增加蒸发量,如有计划地控制径流量,可以蓄洪补枯,调节径流的年内分配。

硬化

路面

兴修

水库

人类活动对水循环的影响

我国南水北调工程示意图

影响:改变地表径流的空间分布状况

调水

工程

人类活动对水循环的影响

影响大气降水

影响地下径流、地下空洞、地面沉降或塌方。

影响径流、蒸腾、下渗等

增加下渗,调节径流的变化

修建

梯田

植树

造林

开采

地下水

人工

降雨

人类活动对水循环的影响

植被破坏

地面硬底化

修建水坝

围湖造田

跨流域调水

植被破坏

地面硬底化

植被破坏

地面硬底化

开采地下水

取用地下水

人工降雨

人类活动对水循环的影响

水汽输送

蒸发

蒸发

降水

下渗

地下径流

地表径流

鱼鳞坑是黄土高原常用的生态整地方式,是在较陡的山坡上,有序挖掘半月形坑穴。这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,故称鱼鳞坑。鱼鳞坑具有一定的蓄水能力,再加上植树造林,可保土、保水、保肥。试从水循环的角度想一想,鱼鳞坑为什么能保土、保水、保肥?

鱼鳞坑一般建在较陡的坡上,下雨时可拦蓄坡面径流;

在鱼鳞坑中植树造林,可增加水的下渗作用,达到涵养水源、固定表土等目的,从而有效防止水土流失,保土、保水、保肥。

问题探究

大气圈

生物圈

岩石圈

水圈

水循环把大气圈、水圈、岩石圈和生物圈有机地联系起来构成一个庞大的系统

三、水循环的地理意义

维持水体更新与全球水量的动态平衡

水循环还维持了全球水的动态平衡,即从总体来看,海洋水、陆地水、大气水不会增多,也不会减少

表-地球上不同的水体更新周期 水体 江河 湖泊 深层地下水 高山冰川 极地冰川 海洋

周期 16天 17年 1400年 1600年 9700年 2500年

三、水循环的地理意义

水循环深入大气系统内部,深刻地影响着全球气候的变化。

水循环作为大气系统能量的主要传输、储存和转化者,通过对地表太阳辐射的重新分配,使得不同纬度热量收支不平衡的矛盾得以缓解。

水循环的强弱及路径,直接影响到各地的天气过程,乃至区域的基本气候特征。

水循环的强弱变化,往往引发区域性的洪涝、干旱等自然灾害。

三、水循环的地理意义

水循环是海陆间联系的主要纽带

陆地径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、 有机物和无机盐类。

三、水循环的地理意义

在水循环的驱动下,地表物质被 侵蚀、搬运和堆积,地貌得到发育、演化,形成了多姿多彩的地表形态。

四、洪涝灾害防治

洪涝灾害是我国主要的气象灾害之一,发生频率高,影响范围大,对经济社会发展和人民生命财产安全构成严重威胁。

洪涝灾害包括洪水灾害和雨涝灾害。

洪

涝

灾

害

洪水灾害

雨涝灾害

指由于暴雨或冰雪融化以及水利工程失事等原因引起的江河湖泊水量迅猛增加,水位急剧上涨,水流冲出天然水道或人工堤坝所造成的灾害。

指由大雨、暴雨或持续降雨等使低洼地区积水、淹没的现象。

一是短时间大量“来水”:

二是无足够空间“容水”:

流域中下游无足够的调洪、滞洪场所(如因围湖造田导致湖泊数量少、容积小)

降水集中、强度大

植被少

洪涝灾害的成因——三方面:

流域广(河流支流多)

地面坡度大

短时间大量“来水””

三是无法及时“去水”

河道淤塞

河床抬高

河道弯曲

水流不畅

地势低洼

流速缓慢

无法及时“去水“”

入海口狭窄或缺失

修建大坝

兴修水库

防治洪涝的措施

蓄

拦

裁弯取直

疏浚河道

河道清淤

疏

植树造林

退耕还林

保护湿地

退耕还湖

建立洪水

预警系统

加强防洪撤

离应急演练

建立统一的减灾防灾管理体制

完善排涝体系

工程措施:修筑堤坝,整顿河道,修建水库和分洪区(或滞洪区、蓄洪区),完善排涝设施,中上游地区植树造林(退耕还林)等。

非工程措施:加强洪泛区的建设管制、建立洪水预警机制(利用气象卫星对强降雨天气、水情进行监测)、落实居民撤离应急预案、推行防洪保险等。

防治洪涝的措施

1998年长江流域发生特大洪水时,我国气象卫星对洞庭湖区进行了实时监测。图4-9是气象卫星拍摄的多光谱合成遥感图像,其中右图中的红色部分表示洪水新淹没的范围,通过与没有发生洪水时的遥感图像(左图)进行对比分析,就可以获得受灾区域的分布及面积。洪水分析是抗洪救灾与减灾决策的重要依据。读图 4-9, 完成相关任务。

(1)从水循环角度,分析长江流域易发生洪涝灾害的原因。

自然原因:

长江流域降水丰富,河流水量大;

长江下游地势低平,易造成排水不畅。

人为原因:长江上游流域植被遭到破坏,水的下渗作用减少,河流流量增大;

长江中游地区围湖造田活动频发,降低了河湖的自然生态环境和排洪能力。

洪水的自救与互救

防洪准备

关注汛期天气预报

学习并具备游泳、划船等技能

准备逃生物资

洪水应急

能逃脱

不能逃脱

抓住漂浮物,尽量不

让身体下沉,等待救援

逃向高处,登上坚固建筑的顶部、大树、山丘和高坡等

警惕和防止被毒蛇、毒虫咬伤,远离电线杆、电线

洪水的自救与互救

洪水中的救助

如何抢救溺水人员

如何把落水的人救上岸或转移到安全地带

抛救生圈、救生衣等,

或划船、游泳去救人

科学控水或进行人工呼吸

洪水的自救与互救

城市内涝:是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象。

城市内涝问题

形成原因:

降水量大

城市排水能力不足

降水强度大、持续时间长

地势低平,排水不畅

城市排水系统不完善(如排水管网标准偏低,硬化面积增加)

海绵城市建设

渗

蓄

滞

净

用

排

铺设渗水砖、增加绿化等

建设蓄水池、湖泊等

建设雨水花园、人工湿地等

土壤的渗透、绿地系统等净化雨水

净化雨水用于洗车、绿地浇灌等

天然河流、人工排水系统建设等

概念:指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。

海绵城市

1

2

3

4

工程措施:

增加渗透能力:如铺设透水路面,下凹式绿地等

增加调蓄能力:如修建蓄水池、调蓄湖水

整治河道:采取挖、扩、分等综合措施整治河道

增加排涝设施:如建排涝挡潮闸、排涝泵站

改造地下管网:如适当扩大管径,解决雨、污分流问题

城市内涝问题

解决措施

建立城市防涝预警系统

学习国内外先进经验和技术

雨情监测

世界最大排水系统—东京

城市防洪减灾政策与法规建设

非工程措施:

解决措施

4、城市内涝问题