10-1《兰亭集序》课件(共47张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 10-1《兰亭集序》课件(共47张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

情境导入

暮春时节,和风吹柳绿,细雨点花红,约上三五好友,共赏良辰美景,你会拥有怎样的心情?又会想些什么?

在千年前的文人雅集上,有一个人,于乐事中道出了他对人生的思考……

春游……

春游快结束的时候……

清明假期……

假期快结束的时候……

兰亭集序

王羲之

题解

集

序

兰亭

东晋时期会稽郡山阴县(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。

《兰亭集序》是一篇序言。简称“序”,也叫前言,属实用文体。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或其他相关事宜,帮助读者更好地去阅读理解。(自序、他序)

·书序:为书做的序言,如《五代史伶官传序》;

·诗序:是写在诗歌前面的序,如《孔雀东南飞》;

·赠序:临别赠言性质的文章,如《送东阳马生序》;

·宴集序:古人饮宴,常一同赋诗,集结成册,再推举一人作序。如《兰亭集序》。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

知人论世

壹

知人论世

王羲之

字逸少,号澹斋

王羲之(303-361,一说321一379),字逸少,祖籍琅琊(今山东临沂),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴)。东晋书法家、文学家。初为秘书郎, 累迁长史。后拜右军将军。世称“王右军”。 与其子王献之合称“二王”。王羲之7岁学书,深得前人精髓。论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。由于他在书法上的成就和贡献,被后世誉为“书圣”。

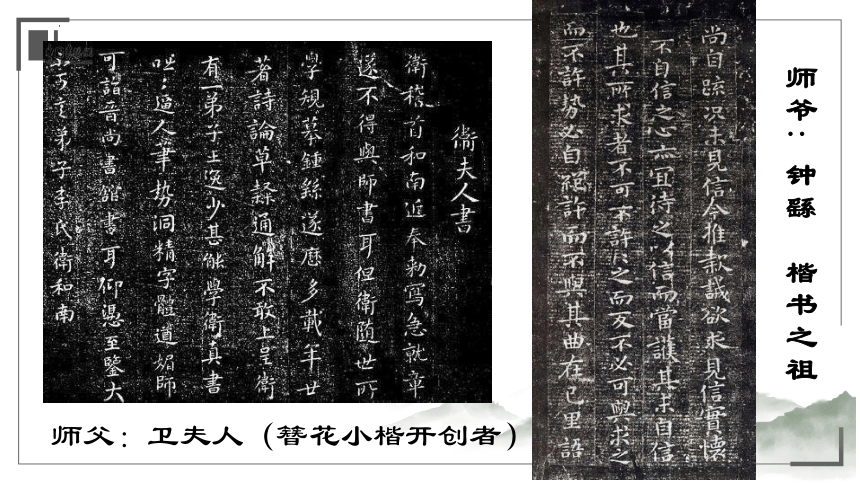

师父:卫夫人(簪花小楷开创者)

师爷:钟繇 楷书之祖

王羲之7岁开始练习书法,勤奋好学。17岁时,他把父亲秘藏的前代书法论著偷来阅读,看熟了就练着写。他每天坐在池子边练字,送走黄昏,迎来黎明,不知写完了多少墨水,写烂了多少笔头。他每天练完字就在池水里洗笔,天长日久竟将一池水都洗成了墨色。

王羲之逸闻:墨池传说

传说晋帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

王羲之逸闻:入木三分

入木三分:现比喻见解、议论、分析、刻画很深刻。

顷寻诸名书,钟张信为绝伦,其余不足观。

吾书比之钟张,钟当抗行,或谓过之。张草犹当雁行。然张精熟,池水尽墨,假令寡人耽之若此,未必谢之。

晋代的大士族郗chī鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

时太尉郗鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳,然闻信至,咸自矜持。惟一人在东床坦腹食,独若不闻。”鉴曰:“正此佳婿邪!”访之,乃羲之也,遂以女妻之。

王羲之逸闻:袒腹东床

司徒王导,王羲之堂伯父

后来人们就把“东床”作为女婿的美称,或称呼对方女婿叫“令袒”。

返回

写作背景

相聚兰亭

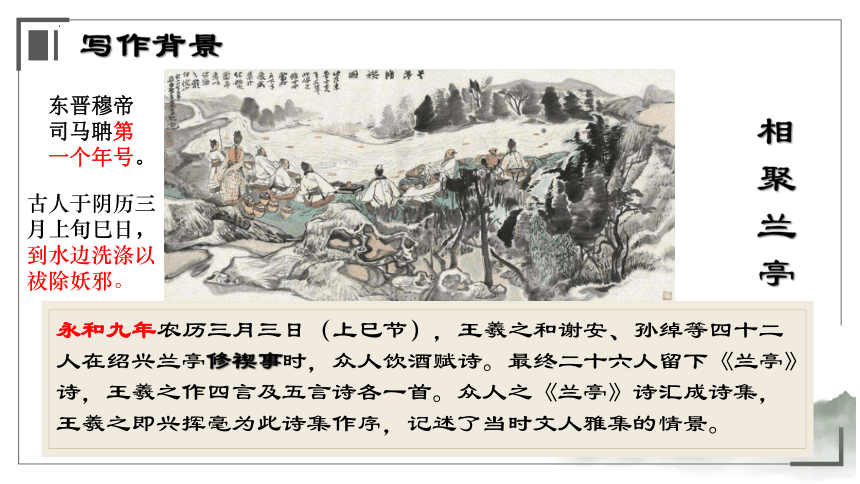

永和九年农历三月三日(上巳节),王羲之和谢安、孙绰等四十二人在绍兴兰亭修褉事时,众人饮酒赋诗。最终二十六人留下《兰亭》诗,王羲之作四言及五言诗各一首。众人之《兰亭》诗汇成诗集,王羲之即兴挥毫为此诗集作序,记述了当时文人雅集的情景。

东晋穆帝司马聃第一个年号。

古人于阴历三月上旬巳日,到水边洗涤以祓除妖邪。

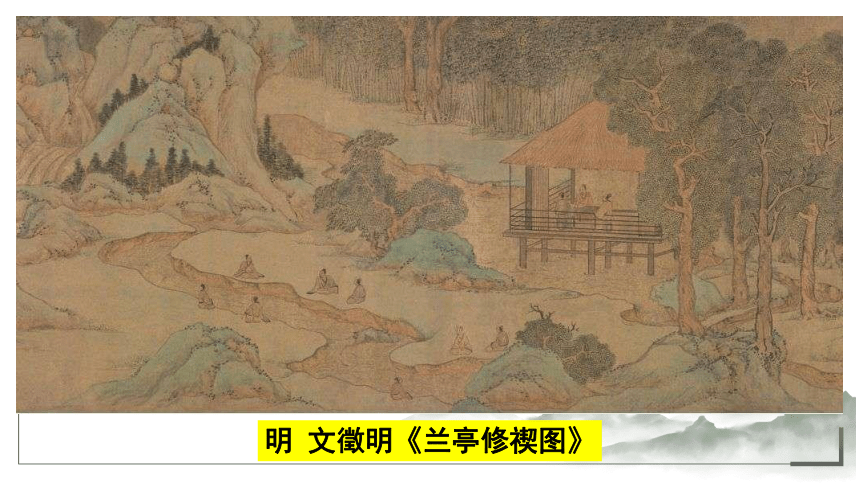

明 文徵明《兰亭修禊图》

千古第一行书

朗读文章

读准字音

癸丑( )

会稽( )

禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

虚诞( )

彭殇( )

shānɡ

dàn

天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

文本探究

贰

癸丑:干支纪年法。

“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干。

“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支。

开篇点明这次集会的时间和地点

山阴:山南水北为阳,反之为阴。

暮春:农历三月。

修禊:古人于阴历三月上旬巳日,到水边洗涤以祓除妖邪。

修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

交待这次活动的内容和参与的人。

毕、咸:都。

少:年纪小的人。

长:年纪大的人。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

修竹:高高的竹子。

映带:景物互相衬托。

引以为流觞曲水

列坐其次。

觞:酒杯。

其:代指水流。

次:旁边。

虽无丝竹管弦之盛,

一觞一咏,

亦足以畅叙幽情。

丝竹管弦:代指乐器。

一觞一咏:喝一杯酒,吟咏一首诗。

幽情:深远高雅的情思。

是日也,天朗气清,惠风和畅

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

是:这。

惠风:和风。

品类:自然界的万物。

定语后置句(广大的宇宙)(丰富的万物)

所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

所以:用来。

信:实在。

1、作者从哪些方面来写这次宴会?

2、作者说 “信可乐也”,因何而乐 ?

思

考

永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,为了做禊事。众多贤才都汇聚到这里,年龄大的小的都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林,高高的竹子。又有清澈湍急的溪流,辉映环绕在亭子的四周,我们引溪水作为流觞的曲水,排列坐在曲水旁边,虽然没有演奏音乐的盛况,但喝点酒,作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。

这一天,天气晴朗,和风温暖,仰首观览到宇宙的浩大,俯看观察大地上众多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀,足够来极尽视听的欢娱,实在很快乐。

一、寻“乐”之由(品读1、2段)

请以“活动记录者”的身份填写记录。

兰亭雅集活动记录

1 活动时间

2 活动地点

3 活动环境

4 活动天气

5 参与人物

6 活动盛况

7 活动内容

8 活动感受

辰良

景美

心赏

事乐

永和九年 暮春之初

会稽山阴之兰亭

崇山峻岭 茂林修竹

天朗气清 惠风和畅

群贤毕至 少长咸集

列坐其次 一觞一咏,畅叙幽情

修禊事也

信可乐也

正逢佳节

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

气候宜人

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;

相与:互相交往。

俯仰:比喻时间短暂。

或:有的人。

诸:之于。

悟:同“晤”,面对。

或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同。

因:随着。

趣:同“取”。

殊:不同。

有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同。

当其欣于所遇,暂得于己,

快然自足,不知老之将至。

当:等到。

暂:一时。

快然:满足的样子。

之:主谓之间,取消句子独立性。

及其所之既倦

情随事迁

感慨系之矣

之:求得

既:已经。

迁:变化。

系:连接、随着。

向(过去)之所欣,俯仰之间,已为陈迹。

犹(尚且)不能不以之兴怀,况修短随化(自然),

终期(到、及)于尽!

古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

第三段议论的问题是什么?作者为何而痛?

思

考

第三段议论的问题是什么?作者为何而痛?

思

考

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人从自己的情趣思想中取出一些东西,在室内(跟朋友)面对面地交谈;有的人通过寄情于自己精神情怀所寄托的事物,在形体之外,不受任何约束地放纵地生活。虽然各有各的爱好,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得,感到高兴和满足,竟然不知道衰老将要到来。

等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。过去所喜欢的东西,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后归结于消灭。古人说:“死生毕竟是件大事啊。”怎么能不让人悲痛呢?

.

33

俯仰一世,老之将至 人生短暂(人老)之痛

所之既倦,情随事迁 情感不再(情变)之痛

向之所欣,已为陈迹 世事无常(景陈)之痛

修短随化,终期于尽 生死难测(寿短)之痛

思考:乐之因,痛(惜)之由

俯仰人生,为何而痛?

问题补充:“死生亦大矣!”当时魏晋的士人是怎么看待生死的?

两晋时期是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,司马氏篡权成功后,更是惧怕舆论的褒贬,对有异议的人极为残酷。残杀名士现象时有发生。

“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。蔑视礼法、冲决纲常名教束缚、张扬个性,就成为魏晋名士的精神追求。为了避祸全身,他们或崇尚老庄,大谈玄理,不务实际;或寄情山水,笑傲山野,不再把积极入仕当成人生的理想。

他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

写作背景

写作背景

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”。

——《晋书 刘伶传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。” ——《与山巨源绝交书》

但恐须臾间,魂气随风飘。 ——(魏)阮籍《咏怀》

人生一世间,忽若暮春草。 ——(汉魏)徐干《室思》

每览昔人(古人)兴(生发)感之由

若合一契

未尝不临文嗟悼(叹息感伤)

不能喻(明白)之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

固:乃、就。

齐:把…看作相等。

彭殇:彭、指彭祖,指长寿的人。殇、未成年而死的人、指短命的人。

一:把…看作一样

虚诞:虚妄、荒诞。

后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

故(因此)列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以(……的原因)兴怀,其致(意态、情趣)一也。后之览者,亦将有感于斯(这)文。

每当看到前人所发感慨的原因,其缘由像一张符契那样相和,总难免要在读前人文章时叹息哀伤,不能明白于心。本来知道把生死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲呀。所以一个一个记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

思

考

作者的情感从“乐”到“痛”,由“痛”到“悲”,在文章最后,缘何而悲?

.

思考:乐之因,痛(惜)之由,悲(叹)之源

悲

每览昔人兴感之由,若合一契

(今之视昔—生死:“死生亦大矣”,他的生命体验与古人何其相似)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作( 现在—死生齐彭殇的虚妄 )

后之视今,亦犹今之视昔

(后之视今—后人读他的文章与他读古人的感受可能相同)

悲今人

悲后人

千古同悲

悲古人

这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的感慨、喟叹,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调。……在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋。而它们正是在对原来占据统治地位的奴隶制意识形态——从经术到宿命,从鬼神迷信到道德节操的怀疑和否定基础上产生出来的。正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。 ——李泽厚《魏晋风度》

.

43

思路:叙事、写景、抒情、议论

天地

人生

古今

乐

痛

悲

1、2段

3 段

4 段

本文以饱含感情的笔触、朴素清新的语言,记录了兰亭美景、雅集乐事,表达了兴尽悲来的忧伤。既叹古今之常情,又悲生命之有限,并由此抒发了生死事大、不可虚度此生的感慨,以寄意于后世来者。

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

有对庄子的批评和反对清谈的言论,但绝非纯粹的儒者。

对政治观念、政事决策、军务方略、民情世运都有比较切实的认识,但深受老庄的思想,“素自无廊庙志”。

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

他认识到了这样的玄思在人生苦短面前不过是一种虚妄,无法改变现实的困境,所以在此才主张务实。

雅好服食养性,不乐在京师,初渡浙江,便有终焉之志。

为人清贵。

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

有对庄子的批评和反对清谈的言论,但绝非纯粹的儒者。

深受老庄思想的影响,“素自无廊庙志”,但对政治观念、政事决策、军务方略、民情世运都有比较切实的认识。

自军兴以来,征役及充运死亡叛散不返者众,虚耗至此,而补代循常,……上命所差,上道多叛,则吏及叛者席卷同去。……百姓流亡,户口日减,其缘在此。

开仓赈贷、禁酒节粮:百姓之命倒悬,吾夙夜忧,此时既不能开仓庾赈之,因断酒以救民命,此有何不可。

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

有对庄子的批评和反对清谈的言论,但绝非纯粹的儒者。

深受老庄思想的影响,“素自无廊庙志”,但对政治观念、政事决策、军务方略、民情世运都有比较切实的认识。

当然,由于老庄无法解决王羲之心中那永远的痛处,在兰亭会后不过数年,他辞归山林,就开始与道士许迈修仙服食,试图以道教丹药完成道家思想无能为力之事,以实现“卒当以乐死”(《晋书·王羲之传》)的愿望。

钱锺书先生认为:

盖羲之薄老、庄道德之玄言,而崇张、许方术之秘法;其诋“一死生”“齐彭殇”为虚妄,乃出于修神仙、求长寿之妄念虚想,以真贪痴而讥伪清净。识见不“高”,正复在此。(《管锥编》第三册)

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

但从《兰亭集序》看,王羲之是可贵的,他的可贵之处在于:他既不因为要面对苦痛而去回避人必有死的现实,也不因这样的自然规律无法逃避而“活在当下”;他敢于直面现实,并承担直面现实的痛苦。

因为认识到死亡的必然,所以他珍视如兰亭集会这样的欢乐,看重生机勃勃的自然;因为认识到一切终将消逝,所以他并不沉溺于各种快乐之中,而是用哲人的目光审视它们;因为认识到生死之叹贯穿古令,所以他寄望后人能与兰亭谐贤心灵相通。

情境导入

暮春时节,和风吹柳绿,细雨点花红,约上三五好友,共赏良辰美景,你会拥有怎样的心情?又会想些什么?

在千年前的文人雅集上,有一个人,于乐事中道出了他对人生的思考……

春游……

春游快结束的时候……

清明假期……

假期快结束的时候……

兰亭集序

王羲之

题解

集

序

兰亭

东晋时期会稽郡山阴县(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。

《兰亭集序》是一篇序言。简称“序”,也叫前言,属实用文体。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或其他相关事宜,帮助读者更好地去阅读理解。(自序、他序)

·书序:为书做的序言,如《五代史伶官传序》;

·诗序:是写在诗歌前面的序,如《孔雀东南飞》;

·赠序:临别赠言性质的文章,如《送东阳马生序》;

·宴集序:古人饮宴,常一同赋诗,集结成册,再推举一人作序。如《兰亭集序》。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

知人论世

壹

知人论世

王羲之

字逸少,号澹斋

王羲之(303-361,一说321一379),字逸少,祖籍琅琊(今山东临沂),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴)。东晋书法家、文学家。初为秘书郎, 累迁长史。后拜右军将军。世称“王右军”。 与其子王献之合称“二王”。王羲之7岁学书,深得前人精髓。论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。由于他在书法上的成就和贡献,被后世誉为“书圣”。

师父:卫夫人(簪花小楷开创者)

师爷:钟繇 楷书之祖

王羲之7岁开始练习书法,勤奋好学。17岁时,他把父亲秘藏的前代书法论著偷来阅读,看熟了就练着写。他每天坐在池子边练字,送走黄昏,迎来黎明,不知写完了多少墨水,写烂了多少笔头。他每天练完字就在池水里洗笔,天长日久竟将一池水都洗成了墨色。

王羲之逸闻:墨池传说

传说晋帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

王羲之逸闻:入木三分

入木三分:现比喻见解、议论、分析、刻画很深刻。

顷寻诸名书,钟张信为绝伦,其余不足观。

吾书比之钟张,钟当抗行,或谓过之。张草犹当雁行。然张精熟,池水尽墨,假令寡人耽之若此,未必谢之。

晋代的大士族郗chī鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

时太尉郗鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳,然闻信至,咸自矜持。惟一人在东床坦腹食,独若不闻。”鉴曰:“正此佳婿邪!”访之,乃羲之也,遂以女妻之。

王羲之逸闻:袒腹东床

司徒王导,王羲之堂伯父

后来人们就把“东床”作为女婿的美称,或称呼对方女婿叫“令袒”。

返回

写作背景

相聚兰亭

永和九年农历三月三日(上巳节),王羲之和谢安、孙绰等四十二人在绍兴兰亭修褉事时,众人饮酒赋诗。最终二十六人留下《兰亭》诗,王羲之作四言及五言诗各一首。众人之《兰亭》诗汇成诗集,王羲之即兴挥毫为此诗集作序,记述了当时文人雅集的情景。

东晋穆帝司马聃第一个年号。

古人于阴历三月上旬巳日,到水边洗涤以祓除妖邪。

明 文徵明《兰亭修禊图》

千古第一行书

朗读文章

读准字音

癸丑( )

会稽( )

禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

虚诞( )

彭殇( )

shānɡ

dàn

天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

文本探究

贰

癸丑:干支纪年法。

“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干。

“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支。

开篇点明这次集会的时间和地点

山阴:山南水北为阳,反之为阴。

暮春:农历三月。

修禊:古人于阴历三月上旬巳日,到水边洗涤以祓除妖邪。

修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

交待这次活动的内容和参与的人。

毕、咸:都。

少:年纪小的人。

长:年纪大的人。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

修竹:高高的竹子。

映带:景物互相衬托。

引以为流觞曲水

列坐其次。

觞:酒杯。

其:代指水流。

次:旁边。

虽无丝竹管弦之盛,

一觞一咏,

亦足以畅叙幽情。

丝竹管弦:代指乐器。

一觞一咏:喝一杯酒,吟咏一首诗。

幽情:深远高雅的情思。

是日也,天朗气清,惠风和畅

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

是:这。

惠风:和风。

品类:自然界的万物。

定语后置句(广大的宇宙)(丰富的万物)

所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

所以:用来。

信:实在。

1、作者从哪些方面来写这次宴会?

2、作者说 “信可乐也”,因何而乐 ?

思

考

永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,为了做禊事。众多贤才都汇聚到这里,年龄大的小的都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林,高高的竹子。又有清澈湍急的溪流,辉映环绕在亭子的四周,我们引溪水作为流觞的曲水,排列坐在曲水旁边,虽然没有演奏音乐的盛况,但喝点酒,作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。

这一天,天气晴朗,和风温暖,仰首观览到宇宙的浩大,俯看观察大地上众多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀,足够来极尽视听的欢娱,实在很快乐。

一、寻“乐”之由(品读1、2段)

请以“活动记录者”的身份填写记录。

兰亭雅集活动记录

1 活动时间

2 活动地点

3 活动环境

4 活动天气

5 参与人物

6 活动盛况

7 活动内容

8 活动感受

辰良

景美

心赏

事乐

永和九年 暮春之初

会稽山阴之兰亭

崇山峻岭 茂林修竹

天朗气清 惠风和畅

群贤毕至 少长咸集

列坐其次 一觞一咏,畅叙幽情

修禊事也

信可乐也

正逢佳节

聚地清雅

欢欣之事

名士相聚

环境优美

气候宜人

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;

相与:互相交往。

俯仰:比喻时间短暂。

或:有的人。

诸:之于。

悟:同“晤”,面对。

或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同。

因:随着。

趣:同“取”。

殊:不同。

有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同。

当其欣于所遇,暂得于己,

快然自足,不知老之将至。

当:等到。

暂:一时。

快然:满足的样子。

之:主谓之间,取消句子独立性。

及其所之既倦

情随事迁

感慨系之矣

之:求得

既:已经。

迁:变化。

系:连接、随着。

向(过去)之所欣,俯仰之间,已为陈迹。

犹(尚且)不能不以之兴怀,况修短随化(自然),

终期(到、及)于尽!

古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

第三段议论的问题是什么?作者为何而痛?

思

考

第三段议论的问题是什么?作者为何而痛?

思

考

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人从自己的情趣思想中取出一些东西,在室内(跟朋友)面对面地交谈;有的人通过寄情于自己精神情怀所寄托的事物,在形体之外,不受任何约束地放纵地生活。虽然各有各的爱好,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得,感到高兴和满足,竟然不知道衰老将要到来。

等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。过去所喜欢的东西,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后归结于消灭。古人说:“死生毕竟是件大事啊。”怎么能不让人悲痛呢?

.

33

俯仰一世,老之将至 人生短暂(人老)之痛

所之既倦,情随事迁 情感不再(情变)之痛

向之所欣,已为陈迹 世事无常(景陈)之痛

修短随化,终期于尽 生死难测(寿短)之痛

思考:乐之因,痛(惜)之由

俯仰人生,为何而痛?

问题补充:“死生亦大矣!”当时魏晋的士人是怎么看待生死的?

两晋时期是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,司马氏篡权成功后,更是惧怕舆论的褒贬,对有异议的人极为残酷。残杀名士现象时有发生。

“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。蔑视礼法、冲决纲常名教束缚、张扬个性,就成为魏晋名士的精神追求。为了避祸全身,他们或崇尚老庄,大谈玄理,不务实际;或寄情山水,笑傲山野,不再把积极入仕当成人生的理想。

他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

写作背景

写作背景

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”。

——《晋书 刘伶传》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。” ——《与山巨源绝交书》

但恐须臾间,魂气随风飘。 ——(魏)阮籍《咏怀》

人生一世间,忽若暮春草。 ——(汉魏)徐干《室思》

每览昔人(古人)兴(生发)感之由

若合一契

未尝不临文嗟悼(叹息感伤)

不能喻(明白)之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

固:乃、就。

齐:把…看作相等。

彭殇:彭、指彭祖,指长寿的人。殇、未成年而死的人、指短命的人。

一:把…看作一样

虚诞:虚妄、荒诞。

后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

故(因此)列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以(……的原因)兴怀,其致(意态、情趣)一也。后之览者,亦将有感于斯(这)文。

每当看到前人所发感慨的原因,其缘由像一张符契那样相和,总难免要在读前人文章时叹息哀伤,不能明白于心。本来知道把生死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲呀。所以一个一个记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

思

考

作者的情感从“乐”到“痛”,由“痛”到“悲”,在文章最后,缘何而悲?

.

思考:乐之因,痛(惜)之由,悲(叹)之源

悲

每览昔人兴感之由,若合一契

(今之视昔—生死:“死生亦大矣”,他的生命体验与古人何其相似)

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作( 现在—死生齐彭殇的虚妄 )

后之视今,亦犹今之视昔

(后之视今—后人读他的文章与他读古人的感受可能相同)

悲今人

悲后人

千古同悲

悲古人

这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的感慨、喟叹,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调。……在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋。而它们正是在对原来占据统治地位的奴隶制意识形态——从经术到宿命,从鬼神迷信到道德节操的怀疑和否定基础上产生出来的。正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。 ——李泽厚《魏晋风度》

.

43

思路:叙事、写景、抒情、议论

天地

人生

古今

乐

痛

悲

1、2段

3 段

4 段

本文以饱含感情的笔触、朴素清新的语言,记录了兰亭美景、雅集乐事,表达了兴尽悲来的忧伤。既叹古今之常情,又悲生命之有限,并由此抒发了生死事大、不可虚度此生的感慨,以寄意于后世来者。

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

有对庄子的批评和反对清谈的言论,但绝非纯粹的儒者。

对政治观念、政事决策、军务方略、民情世运都有比较切实的认识,但深受老庄的思想,“素自无廊庙志”。

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

他认识到了这样的玄思在人生苦短面前不过是一种虚妄,无法改变现实的困境,所以在此才主张务实。

雅好服食养性,不乐在京师,初渡浙江,便有终焉之志。

为人清贵。

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

有对庄子的批评和反对清谈的言论,但绝非纯粹的儒者。

深受老庄思想的影响,“素自无廊庙志”,但对政治观念、政事决策、军务方略、民情世运都有比较切实的认识。

自军兴以来,征役及充运死亡叛散不返者众,虚耗至此,而补代循常,……上命所差,上道多叛,则吏及叛者席卷同去。……百姓流亡,户口日减,其缘在此。

开仓赈贷、禁酒节粮:百姓之命倒悬,吾夙夜忧,此时既不能开仓庾赈之,因断酒以救民命,此有何不可。

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

有对庄子的批评和反对清谈的言论,但绝非纯粹的儒者。

深受老庄思想的影响,“素自无廊庙志”,但对政治观念、政事决策、军务方略、民情世运都有比较切实的认识。

当然,由于老庄无法解决王羲之心中那永远的痛处,在兰亭会后不过数年,他辞归山林,就开始与道士许迈修仙服食,试图以道教丹药完成道家思想无能为力之事,以实现“卒当以乐死”(《晋书·王羲之传》)的愿望。

钱锺书先生认为:

盖羲之薄老、庄道德之玄言,而崇张、许方术之秘法;其诋“一死生”“齐彭殇”为虚妄,乃出于修神仙、求长寿之妄念虚想,以真贪痴而讥伪清净。识见不“高”,正复在此。(《管锥编》第三册)

拓展:从《兰亭集序》浅看王羲之的“属性”

但从《兰亭集序》看,王羲之是可贵的,他的可贵之处在于:他既不因为要面对苦痛而去回避人必有死的现实,也不因这样的自然规律无法逃避而“活在当下”;他敢于直面现实,并承担直面现实的痛苦。

因为认识到死亡的必然,所以他珍视如兰亭集会这样的欢乐,看重生机勃勃的自然;因为认识到一切终将消逝,所以他并不沉溺于各种快乐之中,而是用哲人的目光审视它们;因为认识到生死之叹贯穿古令,所以他寄望后人能与兰亭谐贤心灵相通。