四川省眉山市彭山区第一中学2023-2024学年高一下学期5月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省眉山市彭山区第一中学2023-2024学年高一下学期5月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-21 15:30:07 | ||

图片预览

文档简介

彭山区第一中学2023-2024学年高一下学期5月月考语文试题

考试时间:150分钟 总分:150分

一、现代文阅读(36分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共 5 小题,18 分)

阅读下面的文字,完成 1~5 题。

材料一:

英国著名小说家佛斯特将小说中的人物形象分成了扁平的和圆形的两种。扁平人物个性单一或趋向类型化,艺术描绘夸张成分较浓,或趋向漫画化。不少扁平人物具有高度浓缩概括性,常常让人过目不忘,其形象鲜明性能清晰地凸显文本主题。圆形人物性格是丰富、复杂的,不是简单、一目了然的;性格是发展变化的,不是凝固不变的。这种复杂多变使小说更加真实,也使小说的内涵更加丰富。早期的中国古典小说人物多是扁平的,然而经过漫长的发展,中国古代长篇小说塑造的人物逐步从扁平型向圆形演化。到了《红楼梦》,中国古代长篇小说人物塑造的艺术终于达到了巅峰。

从道德出发评价人物的善恶美丑,是中国古典小说的基本特征之一。在进行任何一部小说创作时,作者都会根据自己的价值观念,对人物进行道德评判。在以往的叙事文学作品中,作者的道德评价趋于两极,即人物具有鲜明的善恶属性。这种抽象化的人物在现实中则并不常见。这就造成了文学作品中人物真实性较弱、趋于扁平化的通病。

在《红楼梦》中,曹雪芹并没有用善恶分明的道德模式给人物贴上标签。他评价人物,可以说是将两个层面、三种立场结合起来。

第一个层面,也即是第一种立场,来自于作者的出世观。他用佛教的色空观来认识和解释人生,认为只有到了这个层面,才是人生的最高和最终的归宿。这个层面已摆脱了现实人生中的善恶是非的评价,真正达到了无是无非、无善无恶、大智大慧、自由无障的境界。在作品里,只有癞僧、跛道、警幻仙子、甄士隐、贾惜春以及柳湘莲等少数人物能参透玄关,真正达到这个境界。

第二个层面统辖于入世观,包括第二种和第三种立场。

第二种是作者本人对世俗生活的立场。这种立场有一定的道德倾向和善恶观念,会站在以儒家学说为主的社会主流价值观的立场上评价人们的作为,写出人物的善恶是非属性。但是作者的可贵之处在于他并没有将人物写得“全坏”,而是又会站在自然天性的角度赞美人物身上的人情人性,甚至这种人情人性往往盖过了儒家理念下的善恶判断。在刻画人物时,这两种互有矛盾的评价标准都会发生作用,人物也就呈现出一种叶嘉莹教授所说的“有善也有恶、有美也有丑、有可爱的一面也有可憎的一面之真正的人生世相”。

第三种立场是贾宝玉的人物评价体系。这与作者本人的立场既有重合,也有错位,不能等量齐观。贾宝玉作为作品中的核心人物,作品主要通过他的眼睛来看世界,通过他的头脑思索世事,通过他的嘴来议论人物。因此,读者受到他的诱导,自然而然。

(摘编自贾三强《不求善,唯求真———<红楼梦>人物塑造原则探析》)

材料二:

作为中国古代小说的经典之作,《红楼梦》的艺术成就最突出地表现在人物塑造方面。曹雪芹在塑造人物形象时,按故事发展的需要设计对应性的形象,有的是异质形象两两对举,有的则是两三个相类形象彼此映衬,在小说中形成了多个彼此关联、连终有序的人物形象群组。

异质形象的性格揣写策略是差异对比,互补共构。同为小姐,黛玉尖刻机敏,率真任性,宝钗温婉和顺,不苟言笑:黛玉孤高自许,目无下尘,宝钗安分和婉,豁达大度:黛玉真挚自然,崇尚自由,追求人格尊严,宝钗城府颇深,恪守本分,遵从礼教规范。性格内涵差异悬殊,以正反两被对比呈现,使各自的性格更趋鲜明。从形象设计的格局上看,这些人物两两构成一对群组,由于他们在价值追求、性格内涵上表现出对立性的差异,形象之间便产生了两相对举、彼此冲突的局面,带来了性格描写上互为补充、相反相成的效果。

作者所用的相类形象的性格描写策略主要有两种,一种是同中求异,同类有别。这在地位身份相同、性格相近相似的人物群组中表现得比较明显。同为孤高,黛玉的孤高透射率真,妙玉的孤高则满溢冷僻。同为豪爽,史湘云的豪爽近于洒脱不羁,尤三姐的豪爽趋于刚烈执着。另一种是以宾衬主,宾主相望。这可以在性格同类、地位身份不同的人物群组中获得验证。袭人温柔宽容,善于隐忍,有似于宝钗:晴雯不仅削肩膀、水蛇腰,眉眼儿有似于黛玉,而且聪明灵慧、口角锋利也与黛玉相类。这样的设计就对钗黛两人的性格起了映衬、补充的作用。所以脂批有“袭为钗副,晴为黛影”之语。这些描写都起到了联类想象、彼此比衬的作用,使得形象之间产生彼此呼应、相辅相成的效果。

上述这些描写都反映了《红楼梦》形象描写的“兼美”本质,而诸多形象之间的连络、对比、映衬与互补,使人物形象更加丰满立体,也使得这些形象在小说中形成了一种有序的结构性存在,形象之间共生共振,充盈着人物描写的流动的美。

(摘编自俞晓红《<红楼梦>人物形象的三维观照--<红楼梦>整本书阅读之六》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A,在《红楼梦》的众多人物身上,我们既看到超凡脱俗的佛教色空观,也看到儒家传统的道德观念,还看到张扬自然天性的观念。

B.从中国古典小说的发展历程看,《红楼梦》之前的不少小说以善恶分明的道德观念评价人物,给人物打上标签,使得人物扁平化。

C.《红楼梦》中,曹雪芹借贾宝玉之眼观察人物,借贾宝玉之口品评人物,欲完全通过贾宝玉的评价

思考来反映自己的价值观念。

D.《红楼梦》的形象描写具有“兼美”本质,诸多形象间连络对比、映衬互补,既彼此呼应、共生共

振,又个性鲜明、气质各异。

下列对原文论证的相关分析,正确的一项是(3分)

A.材料一引用叶嘉莹先生的话,是为了论证在世俗生活的立场上曹雪芹有着道德倾向和善恶观念。

B.材料二先点出曹雪芹对异质形象和相类形象性格的不同描写策略,再辩证地论述了两种策略的优劣。

C.两则材料都运用了对比论证、举例论证、引用论证等手法对观点进行论述,这使得论证更为充分。

D.两则材料虽论证结构不同,但都层次分明、条理清晰地论证了《红楼梦》具有高超的人物塑造技巧。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.清代书画家赵之谦说:“人人皆贾宝玉,故人人爱林黛玉。”这是读者自觉或不自觉采用贾宝玉视角品评人物的结果。

B.从人物性格的复杂性以及丰富性来看,扁平人物无法与圆形人物相匹敌,因此圆形人物的文学价值是高于扁平人物的。

C.曹雪芹从待人处事、价值追求等角度对钗黛二人的性格特征进行了多方位对照,成功塑造了两个相反相成的人物形象。

D.面对“宝玉挨打”,宝钗和袭人都明里暗里劝宝玉读“正经书”,追求仕途。这可作为脂批中“袭为钗副”观点的佐证。

4.根据材料一“扁平人物与圆形人物”的观点,请你在周朴园、哈姆雷特、别里科夫中选择一个人物,判 断他属于哪一种人物形象,并作简要分析。(3 分)

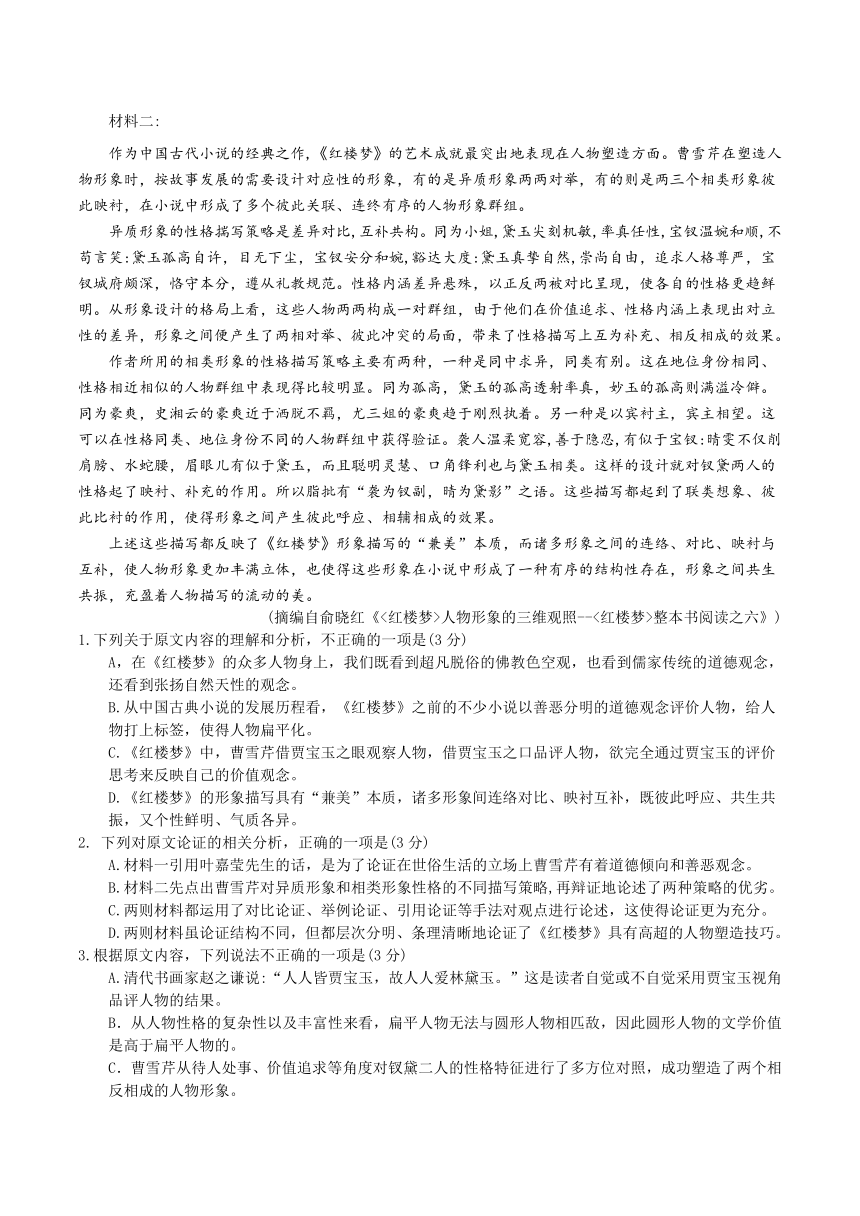

5.请根据材料一、二的相关内容,用简明的语言将以下表格信息补充完整。(6 分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 4 小题,18 分)

阅读下面的文字,完成 6~9 题。

瓦猫(节选)

葛 亮

宁怀远从蒙自刚来到昆明时,在翠湖边上看到一株梨花。很大,风吹过来,就落了一地,好像雪一样。后来,他无数次对荣瑞红说起这株梨花树。荣瑞红说,我们龙泉镇①,什么花都有,就是没有梨花。

后来,宁怀远在滇池边上,听一个拉胡琴的唱,“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春”。他又想起这株梨花,想起满天飞的白,却怎么也记不起树的样子了。

荣瑞红倒记得清清楚楚。那年夏天,蓝花楹开得正盛。黄昏时候,村里头来了一个人,敲开他们家的门。荣瑞红应了门,见是高个儿中年人,穿着青布衫子。蜡黄脸,满脸胡须。这人操官话,有两湖口音,口气温和,问荣瑞红家里头有没有要出租的屋子。荣瑞红就喊她爷爷。荣昌德老汉走出来,敲着烟袋锅,眯眼看来人胳膊底下夹着两本书,就问,先生,你是昆明城里来的教授吧?

那人点点头,说,小姓闻。荣老爹回,我们家的耳房刚租了出去。最近来我们镇上问的,都是昆明城里的教授和学生。日本人的飞机把读书人都折腾坏了。全城都在跑警报。走,我陪你去问一问。

荣老爹带着这个先生,顺着金汁河畔的小路,挨家挨户一路问过来。天擦黑了,这先生在一户人家门口停下,抬头看看说,这房子好。“三间两耳倒八尺”。荣老爹说,可不,正正经经的“一颗印”②。

敲开了门,一看,小院干净开阔,房子也通透。用的石材、木料都考究得很,楼板和隔墙板还未装完,眼见是新起的房子。闻先生怕人家不舍得,但还是说了来意。屋主说,好。钱不打紧,您看着给。这屋子刚建好,您不嫌弃,下周就能住进来。

闻先生看他爽快,也很高兴。屋主说,都说昆明城里造了新大学,来了许多教授。北方来。要是不打仗,我们请也请不来你们。

荣瑞红才知道,这个闻先生,不是替自己找房子,是要替他们大学找个地方,盖个研究所。

要装修这个房子,镇上不缺人手。可这闻一多先生,一个瓦匠窑工也不请。他和另一个姓朱的先生,撸起袖子,带着几个年轻人,自己干。

荣老爹就说,他们开不了伙。囡儿,新烧的饵块③,给他们送些去。

荣瑞红就拎着一只篮子,装几只碗给他们送过去。闻先生客气,要给她钱。她躲过去。

待装修好了,闻先生请村里的木匠刨了一块木板,刨得又平又光。他对青年说,怀远,去龙头村的弥陀寺,找冯先生,给咱研究所题个名。

黄昏的时候,“清华大学文科研究所”的牌子就挂起来了。

屋主来了,看了又看,说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。

闻先生说,愿闻其详。

屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。

当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。

他看见荣家老爹捧了一只黑黢黢的物件走过来。走近看,是个陶制的老虎。那老虎身量小,但样子极凶。凸眼暴睛,两爪间执一阴阳八卦,口大如斗,满嘴利牙,像要吞吐乾坤的样子。老爹捧得稳稳的,神色也肃穆。宁怀远记起朱先生讲应劭的《风俗通义·祀典》,引《黄帝书》,里头有神荼郁垒执鬼以饲虎的一段,说虎能“执博挫锐,噬食鬼魅”。他想,这大概是一只和房宅相关的神兽。

他便大声感叹说,好凶的镇宅虎啊。

旁边的荣瑞红手里拿着红菱子,本也是肃然的,听了怀远的话,倒噗嗤一声笑出来,说,读书人的见识大。阿爷的瓦猫变了老虎。

荣老爹回头瞋她一眼,说,死囡儿,不说话当你哑巴吗。

这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑。他捉来一只毛色绚亮的雄鸡,口中念念。旁人听不懂,大约是消灾瑞吉的咒语。随即出其不意,低头猛咬住公鸡的鸡冠。血便由肥厚的鸡冠流淌下来。端公唤来荣老爹,协他把住挣扎的雄鸡,将鸡血一一滴在瓦猫的七窍,即眼、鼻、口、耳处,又在那大嘴里放入松子等。这端公即刻手势利落,将鸡宰杀了,在院内的锅里烹煮。

半个时辰取出,直立于钵中,这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上。

宁怀远看这端公,一场“开光”下来,大汗淋淋,像是脱了形。瓦猫坐在房上,凛凛地望着他们,竟让人有些敬畏。当地的人,经过了倒都要驻足,合掌默立。半晌,向主家道喜,才离去了。言语间皆轻声细语,像是怕惊动了什么。看得宁怀远心里也穆然起来。屋主帮着他们一一安置好了,这才和闻先生告辞。一边说,先生,这屋子就交给您了。临走时,他又点上三支香,插在香炉里,阖目拜了一拜,才道,这瓦猫既上了房,逢农历初一、十五,点香祭供,先生莫要忘了。

当晚上,闻太太将冯太太从弥陀寺请过来,说一起包饺子,庆乔迁之喜。

闻太太将一簸包好的饺子又下到锅里,说,你那边住得可好?等我这忙完了也去看看。

冯太太说,我本来不信鬼神,可那山坡上孤零零一座庙,住着总是不踏实。

闻太太说,你还是常来走动,跟我做伴,也多个照应。

冯太太叹口气道,不是我迷信。我倒听说,这村里的房子除了庙,都要请尊瓦猫,才算清净了。我刚一进门,看见你们房梁上坐了一尊,那叫个威风。

(有删改)

【注】①龙泉镇,是以荣老爹为代表的陶艺匠人制作民间神兽瓦猫的世代传承之地。②也称“一口印”,一种住房建筑形式。③饵块,云南当地的一种小吃。

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3 分)

A.荣老爹热情,领闻一多先生找屋;屋主轻利,爽快租让新屋;荣瑞红淳朴,送饵块不收钱。这些都充分体现了龙泉镇的人情美。

B.小说开篇描写梨花,充满诗意美;小说中多处场景描写,充满生活气息。但这些并未完全消解“全城都跑警报”的战争残酷性。

C.文中闻一多先生设立“清华大学文科研究所”等情节,带有历史真实性;巫人端公执木剑“开光”等情节,带有故事虚构性。

D.本文与冯至的《一个消逝了的山村》均展现了昆明抗战时期的风土人情,同时体现了对生命的哲思和对民族不屈气节的赞颂。

7. 下列对“瓦猫”的理解,不正确的一项是(3 分)

A.瓦猫既普通又神秘。瓦猫能走入百姓的日常生活,可谓普通;但也因其外形奇特,能镇宅消灾,使人产生敬畏之心而显得神秘。

B.瓦猫是祥瑞也是邪祟。瓦猫能上房镇宅,威风凛凛,可谓祥瑞;但其“样子极凶”“凸眼暴睛”“满嘴利牙”,又可谓邪祟。

C.瓦猫反映风俗也体现人情。瓦猫具有地域性,体现当地风俗;但它也能将当地人与异乡人粘合起来,绘成圆融、和谐的温情画卷。

D.瓦猫贯通历史也包孕文化。瓦猫与历史记载中的“和房宅相关的神兽”非常类似,带有历史承续性;同时包孕着古朴的民族文化。

8.小说叙述节奏张弛有度。试根据文中具体情节和内容加以分析。(6 分)

9.莫言在评价葛亮小说时说:“他笔下的人物,即使在艰难的时世,那种仁义的理念没有泯灭。中华传统文化中最灿烂的一部分,在这些人物身上得到了重现。”请结合文本内容,分析小说中的人物“重现”了中华传统文化的哪些部分。(6 分)

二、古代诗文阅读(35 分)

(一)文言文阅读(本题共 5 小题,20 分)

阅读下面的文言文,完成 10~14 题。

材料一:

季羔为卫之士师,刖人之足。俄而卫有乱,季羔逃之。刖者守门焉,谓季羔曰:“彼有缺。”季羔曰:“君子不逾。”又曰:“彼有窦。”季羔曰:“君子不隧。”又曰:“于此有室。”季羔乃入焉。既而追者罢,季羔将去,谓刖者曰:“吾不能亏主之法而亲刖子之足,今吾在难,此正子之报怨之时,而逃我者三,何故?”刖者曰:“断足,固我之罪也,无可奈何。曩者君治臣以法令先人后臣欲臣之免也臣知之;狱决罪定,临当论刑,君愀然不乐,见君颜色,臣又知之;君岂私臣哉?天生君子,其道固然,此臣之所以悦君也。”

(节选自《孔子家语·致思》,略删减)

材料二:

子夏问孔子曰:“颜回之为人奚若?”子曰:“回之仁,贤于丘也。”曰:“子贡之为人奚若?”子曰:“赐 之辩,贤于丘也。”曰:“子路之为人奚若?”子曰:“由之勇,贤于丘也。”曰:“子张之为人奚若?”子曰:

“师之庄,贤于丘也。”子夏避席而问曰:“然则四子者何为事夫子?”曰:“居!吾语汝。夫回能仁而不能反,赐能辩而不能讷,由能勇而不能怯,师能庄而不能同。兼四子之有以易吾,吾弗许也。此其所以事吾而不贰也。”

(节选自《列子·仲尼篇》)

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一

处给 1 分,涂黑超过三处不给分。(3 分)

曩者 A 君治臣 B 以法令 C 先人 D 后臣 E 欲 F 臣之 G 免也 H 臣知之

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.报怨,指报复仇怨,其中“报”与“捷报频传”的“报”意思不同。

B.私,意谓偏向,与“吾妻之美我者,私我也”中的“私”词义不同。

C.居,意谓坐下,与“居则曰:‘不吾知也’”中的“居”词义不同。

D.贰,意谓背叛,有二心,与“且贰于楚也”中的“贰”用法相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3 分)

A.季羔对犯罪的守门人施行了刖刑,后季羔临难,守门人令他钻狗洞为难他。

B.守门人认为,季羔审理他的案件时既做到了公正执法,又做到了心存不忍。

C.季羔临危不越墙,不钻洞,斯文体面地脱离了险境,律己示人有君子之风。

D.孔子点评学生时赞其所长,亦不避其短,重视学生的德才发展和为人处世。

13.把下面的句子翻译成现代汉语。(8 分)

(1)天生君子,其道固然,此臣之所以悦君也。(《孔子家语·致思》)(4 分)

(2)既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?(《烛之武退秦师》)(4 分)

14.材料二中,孔子认为四位弟子在为人方面有哪些共同特点?(3 分)

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,共 9 分)

阅读下面这首诗歌,完成 15~16 题。

金陵怀古(其一)

王安石

霸主孤身取二江,子孙多以百城降。

豪华尽出成功后,逸乐安知与祸双?

东府①旧基留佛刹,后庭余唱落船窗。

黍离麦秀②从来事,且置兴亡近酒缸。

【注】①东府:东晋会稽王司马道子的府第。②黍离:《诗经》篇名,即《国风·王风·黍离》,旧说为东周大夫行经西周故都,见宗庙宫室尽为禾黍,因眷怀故国而作。麦秀:即《麦秀歌》,为殷朝旧臣路过故都,因悯伤故国而作。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3 分)

A.诗歌一开篇就揭示出建都金陵的政权兴亡相继的历史现象,引发怀古之情。

B.颈联写东府如今已变为佛寺,旨在展现诗人眼前整个金陵残败荒芜的景象。

C.“后庭”一句,写出如今十里秦淮后庭遗曲余唱未休的景象,令人感慨不已。

D.全诗描写与议论相结合,运用对比、用典等手法来表现诗人对王朝兴替的思考。

16.诗人在怀古中揭示出了历史上政权兴亡的原因,请结合诗句对此简要分析。(6 分)

17、补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)杜牧在《阿房宫赋》中用“____________________,____________________?”这两句话对秦统治者搜刮民脂民膏、挥霍无度作了有力的抨击。

(2)苏洵在《六国论》中将先辈“____________________,____________________”才能得到很少的土地与“子孙视之不甚惜”形成对比。

(3)《谏太宗十思疏》写诚信待人与轻视他人会产生迥异结果的句子是“____________________,_____________________。”

三、语言文字运用(19 分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共 3 小题,10 分)

阅读下面的文字,完成 18~20 小题。

新质生产力的核心是创新,载体是产业。离开作为载体的产业,空谈创新,无异于 ① 。经济发展从来不靠一个产业打天下,而是 ② 。主导产业和支柱产业持续迭代优化,光伏、新能源汽车、高端装备这些促进当前经济增长的重要引擎,都是从曾经的未来产业、战略性新兴产业发展而来的。眼下的当务之急是要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,培育壮大战略性新兴产业,围绕战略性新兴产业发展为中心推动生产力的发展。着眼于战略性新兴产业发展,关键在于增强科技创新能力。以科技创新推动产业创新,以产业创新打造发展引擎。生产力的发展需要一个长期渐进的过程,形成新质生产力不可能 ③ 。

在国际科技竞争白热化的今天,要在大部分领域实现由“跟跑者”向“并跑者”“领跑者”的转变,需要一个相当长的过程。因此,面对纷繁复杂的困难挑战,必须准确识变、科学应变、主动求变,坚定信心、迎难而上、攻坚克难,保持韧性、耐心和定力,遵循发展规律。唯有如此,才能更好地谋划产业发展思路,加快推动新质生产力的形成和发展。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3 分)

A.纸上谈兵 百家争鸣 一挥而就

B.缘木求鱼 百家争鸣 一蹴而就

C.缘木求鱼 百舸争流 一挥而就

D.纸上谈兵 百舸争流 一蹴而就

19.下列各句中的引号和文中引号作用相同的一项是(3 分)

A.还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路挂过去,叫做“发扬国光”。

B.具有中国特色的建筑都是用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“文法”组织起来的。

C.诗人们似乎都不再考虑文字洗练的问题,而是尽量通过“木叶”来写出流传人口的名句。

D.“你是萍,——凭,——凭什么打我的儿子”这句台词蕴含着强烈而又复杂的情绪。

20.文中画波浪线的部分有两处语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原

意。要求:将修改好的句子写在横线上。(4 分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共 2 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 21~22 题。

《红楼梦》的楹联具有明确的实用性、装饰性和观赏性。其题写处所不同,内容包罗万象, ① :或凄婉如悲秋箫笛,或飘逸如归牧晚唱,或幽远如山雨游云,或冷峻如孤竹瘦石。《红楼梦》的楹联,充分地体现了作者独到的审美情趣和美学追求。

第一,意境上的恬静幽远。“宝鼎茶闲烟尚绿,幽窗棋罢指犹凉”(潇湘馆联):一个“绿”字,一个“凉”字,传神地刻画出竹林馆舍的幽深恬静,碧影沁人。连脂砚斋也不得不叹曰:“‘尚绿’‘犹凉’四字,便犹如置身于森森万竿之中。”第二, ② 。“春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍”(太虚幻境薄命司联),是对世态炎凉的哀叹,抑或是对世事艰难的幽恨?其情其调犹如秋风落叶,凄清悲凉;亦似杨花柳絮,摇曳缠绵。第三,寓意上的隐括蕴藉。《红楼梦》中的楹联,既以它的情趣引人入胜, ③ 。“假作真时真亦假,无为有处有还无”(太虚幻境联),写出了作者对真真假假、虚虚实实、错综复杂的社会生活的深切感受,蕴含着发人深省的深刻哲理。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15 个

字。(6 分)

22.下列句子中使用的修辞手法与文中画波浪线句子相同的一项是(3 分)

A.霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

B.垆边人似月,皓腕凝霜雪。

C.万里悲秋常作客,百年多病独登台。

D.浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

四、写作(60 分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

一片荒无人烟的大漠中有一棵枯死的老树,老树的枝头有一个简陋的鸟巢,鸟巢里有一只鸟儿终日忍饥挨饿,艰难度日。

一日,大漠刮起了沙暴,那棵枯树被连根拔起卷走了。

这只可怜的鸟儿为了寻找新的安身之处,不得不长途飞行数百公里,终于发现了一片绿洲,绿洲上小河潺潺,绿树成荫,甜美的果实缀满枝头。

如果大漠中的那棵枯树仍然幸存的话,这只鸟儿也许永远也不会想改变自己原来的生活。

请根据上面的材料,自选角度,自拟题目,写一篇不少于800字的议论文。

彭山一中高一第二学期语文5月月考试题答案

语文参考答案

1.C【解析】“完全通过贾宝玉的评价思考来反映自己的价值观念”错误,材料一提到“这与作者本人的立

场既有重合,也有错位,不能等量齐观。”

2.D【解析】A 项,作者引用叶嘉莹先生的话是为了论证曹雪芹既有“以儒家学说为主的社会主流价值观”

的立场,又有“站在自然天性的角度赞美人物身上的人情人性”的立场,而这两种互有矛盾的评价标准在

塑造人物时都会产生作用。B 项,材料二只是结合文本论述了两种描写策略的运用和效果,并没有“辩证

论述两种策略的优劣”。C 项,材料二并未使用对比论证。

3.B【解析】根据材料一首段可知圆形人物能使小说更加真实,扁平人物形象鲜明性能清晰地凸显文本主

题,扁平人物虽在人物性格复杂性上不如圆形人物,但其文学价值并不一定低于圆形人物。

4.【参考 1】周朴园属于圆形人物,他的形象丰富而复杂。一方面,他真实地怀念年轻的鲁侍萍,具有人

性的温情;另一方面他又是一个自私、冷酷的资本家,一个专横的封建大家长。

【参考 2】别里科夫属于扁平人物,是因循守旧、畏首畏尾、害怕变革的典型代表,小说中对他的描写

有夸张成分,趋向漫画化。

(判断正确 1 分,分析合理 2 分,分析到人物的复杂或变化均可)

5.①多元(多角度)评价模式(或“两个层面三个立场相结合评价模式”);②将身份地位相同、性格不同

的人物进行对比描写;③写出人物个性气质的细微差别,表现出各自的独特性

(每空 2 分,共 6 分)

D【解析】本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

冯至的《一个消逝了的山村》没有展现昆明抗战时期的风土人情,也没有对民族不屈气节的赞颂;本文没有体现对生命的哲思。

7.B【解析】本题考查学生鉴赏作品的文学形象的能力。

B.“瓦猫是祥瑞也是邪祟”错,邪崇是作祟害人的鬼怪,“瓦猫”长相虽“凶”,但非邪祟。

8.张弛有度的节奏不仅使叙事富有变化,同时也适合展现不同氛围,表达不同情感。①找房、装修、待客等情节较为舒缓,叙事节奏慢,叙述温润平和。这种叙述的“松弛”很好地刻画了人物的温和,表现了人情的温暖。②中间瓦猫“开光”的场景描写稍显急促,用大量动词加快叙述节奏。这种叙述的“紧张”适合表达“开光”过程中的神秘、紧张与敬畏。

【解析】本题考查学生分析作品结构,概括作品主题的能力。

“张”,即紧张、绷紧;“弛”,即放松、松懈。二者相互交织,井然有序,错落有致,富有变化,营造不同的氛围,展现出不同的情感。应分别作答,思考、挖掘不同的氛围在人物塑造、情感表达等方面的作用。

关于“弛”:前半部分,荣瑞红对待客人到来、荣老爹带着闻先生找房、闻先生自己装修等情节,叙事节奏缓慢,温润平和。在“松弛”的氛围中,展现出了荣老爹、荣瑞红等人物的热情、温和,富有人情之美。

关于“张”:主要表现在“开光”时的场景,巫师“穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑”“即刻手势利落”“踏梯上屋顶”“大汗淋淋”,叙述节奏紧张、急迫。这种“紧张”增加了“开光”过程的神秘、紧张与敬畏。

9.①团结友爱、互帮互助(守望相助)的精神。如荣老爹热情地带着闻一多先生到处找房子。②不畏艰苦、自立自强的精神。如以闻一多先生为代表的西南联大的师生们,一个瓦匠窑工也不请,撸起袖子,自己干。③不畏艰苦、追求真理、勤谨治学精神。如空袭战乱的时候,闻一多先生等人建立文科研究所。④对“礼”的敬畏与坚守。瓦猫寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往,“请瓦猫”是一种重要的传统礼仪形式,也是对“礼”的敬畏与坚守。(选择3点)

【解析】本题考查学生从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神的能力。

①闻先生到来后,荣老爹陪着去找房,“走,我陪你去问一问”“挨家挨户一路问过来”等内容,体现团结友爱、互帮互助的精神。

②闻先生装修时“一个瓦匠窑工也不请”,而是“自己干”,体现西南联大的师生们不畏艰苦、自立自强的精神。

③在“全城都在跑警报”的残酷氛围中,闻先生“要替他们大学找个地方,盖个研究所”,刨一块木板,挂“清华大学文科研究所”的牌子,体现前辈先生们不畏艰苦、追求真理、勤谨治学精神。

④“请瓦猫,才算清净”,而瓦猫虽然“样子极凶”“凸眼暴睛”“满嘴利牙”,但却是祥瑞的象征,寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往。在请“瓦猫”这一重要、肃穆的仪式时,龙泉镇人“肃然”,充满敬畏,体现对“礼”的敬畏与坚守。

10.CEH。

11.B【解析】相同,都是“偏向”之义。

12.A【解析】“守门人令他钻狗洞为难他”错,守门人令他钻狗洞是帮助他逃跑,不是为难他。

13.(1)上天降下像您这样的君子,您的道德本来就这样(高尚),这就是我爱戴您的原因。(评分说明:

“固”“所以”“悦”各 1 分,大意 1 分。“悦”译作“喜欢”也得分。)

(2)晋国在东边使郑国成为它的边境之后,又想要扩张它西边的疆界,如果它不使秦国的土地减少,将

从哪里取得它所贪求的土地呢?(评分说明:“封”“肆”“阙”各 1 分,大意 1 分。)

14.①有一定的专长;②不知道变通,过于拘执。

(答到第①点给 1 分,答到第②点给 2 分。意思相近即可。)

【参考译文】

材料一:

季羔作卫国的最高司法长官,砍了一个犯人的脚。不久卫国有人作乱,季羔出逃,正好是那个被砍脚的人守门,他对季羔说:“那里有个矮墙残破了,你从那逃吧。”季羔说:“君子不翻墙。”他说:“那里有个地洞。”季羔说:“君子不钻洞。”守门人又说:“这里有个密室。“季羔才进去。随后追捕他的人找不到就放弃了。季羔将离开,对守门人说:“我当初不能违背王法,所以才砍了你的脚,现在我落难了,正是你报仇的好机会,而你却三次救我,这是为什么呢?”守门人说:“断足本来就是我应得之罪,没什么可说的。以前你是用法令治理大家,先刑罚别人然后才是我,本意是想免我的罪,我知道(意味先用法定罪于别人,让他看见不敢犯罪)。等我的案子判了罪定了,要行刑的时候,您非常严肃没有喜色,看您的脸色我又知道;您对为我没有私心,上天降下像您这样的君子,您的道德本来就这样(高尚),这就是我爱戴您的原因。”

材料二:

子夏问孔子说:“颜回的为人怎么样 ”孔子说“颜回的仁爱超过我。”子夏问:“子贡的为人怎么样 ”孔子说:“子贡的论辩能力超过我。”子夏问“子路的为人怎么样 ”孔子说:“子路的勇敢超过我。”子夏问:“子张的为人怎么样 ”孔子说:“子张的庄重严肃超过我。”子夏离席站起来问道:“既然是这样那么这四个人为什么还要拜您为师呢 ”孔子说“(你)坐下,我告诉你。颜回仁爱,却不懂严厉;子贡善辩,却不懂必要的沉默;子路勇敢,却不知必要的退让;子张严肃庄重,却不能谦同随和。把他们四个人具有的本事合在一起来和我交换,我也不答应。这就是他们拜我为师而没有二心的原因啊。”

B【解析】诗人写“东晋丞相府第如今只剩下几间佛寺了”,只是为了体现政权的兴衰更迭,过去的繁华也会因为统治者的不思进取、骄奢淫逸而败落,并不是想展现眼前整个金陵的残败荒芜。

16.①历史上许多政权的兴盛原因在于开国君主的辛苦打拼。“孤身”一词写出了开国之君大多白手起家。

建立政权实属不易。②历史上政权败亡的主要原因是继承者享国以后,日趋奢靡逸乐。诗歌第二联写继承者们在政权建立之后大都骄奢淫逸,贪图享乐,这招致国家败亡。(共6分,每点3分,概括出原因2分,结合诗分析1分。)

17.(1)奈何取之尽锱铢 用之如泥沙

(2)暴霜露 斩荆棘

(3)竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

18.D【解析】

纸上谈兵:比喻空谈理论,不能解决实际问题,也比喻空谈不能成为现实。

缘木求鱼:爬上树去找鱼;比喻行事的方向、方法不对,必将劳而无功。

百舸争流:意思是上百条船争着在水上疾驰。形容大家都在你追我赶、奋勇前进。

百家争鸣:比喻学术上不同学派的自由争论。

一蹴而就:踏一步就成功。形容事情非常容易,一下子就能成功。

一挥而就:才思敏捷,写字、作文或画画速度很快。

B【解析】原文中的引号表示特殊含义。A.选项中的引号表示讽刺或否定。B.选项中的引号表示特殊含义,与原文一致。C.选项中的引号表示强调。D.选项中的引号表示引用。

20.(示例)当务之急是要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,培育壮大战略性新兴产业,以战略性新兴产业发展为中心推动生产力的发展。

【【解析】原句存在成分赘余和句式杂糅两种语病。

21.①风格上亦呈现出丰富多彩的特点 ②)情感上的凄婉悲怆 ③又以它的寓意耐人寻味

【解析】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第一空,根据后文标点冒号及内容可知,此处应为概括联多种风格类型;第二空,根据前文“意境上的恬静幽远”,后文“寓意上的隐括蕴藉”的句式特点,以及此句中“哀叹”“幽恨”等相关内容,此处可写“情感上的凄婉悲怆":第三空,由“既以它的情趣引人入胜”,再根据前文中的“寓意上的隐括蕴藉”可知,前后是并列关系,据此可写“又以它的寓意耐人寻味”。)

22.B【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。“春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍”中的“花容月貌”是指如花似月的容貌。“春恨秋悲”是指对春秋的悲恨,感叹时光易逝,伤春悲秋,其主语是人,不能误判为拟人。A.拟人。“霜禽偷眼,粉蝶断魂”都赋予人的情态。B.比喻。“人如皎月,双臂洁白如雪”,且有比喻词“似”。C.对偶,夸张。“万里”极言离家之远。D.借代。“丝竹”,乐器特征代指音乐。

23.【详解】试题分析:这是一篇材料作文。材料讲的是鸟和树的故事。要抓住关键句“如果大漠中的那棵枯树仍然幸存的话,这只鸟儿也许永远也不会想改变自己原来的生活”来审题。由鸟及人。本题意在引导考生正确看待生活中的磨难,也教育考生要有要有改变自己的勇气。针对材料,我们可以从以下几个角度立意:(1)鸟的角度:得过且过;置之死地而后生;危机感与忧患意识;提升自己;学会适应;知足不长乐。(2)巢的角度:挫折;顺境与逆境;大社会与小家庭(大漠与绿洲、树、巢)。(3)鸟与巢关系的角度:环境与成长;平衡(破与立);个人与社会。除了可以从上述三个角度进行立意外,我们还可以这样立意:除旧布新,推陈出新;要不懈追求,不要安于现状;苦难是人生最好的学校;生活最终要靠自己过,不要依赖别人,人要靠自己奋斗。

点睛:材料作文审题立意方法多样: 一、提炼中心法。这是最常见且最稳妥的审题立意方法。写材料作文时,如果能准确地提炼出材料的中心,并以其作为文章的主旨,一定会使所写文章既切题又有深度。二、抓关键句法关键句。有些材料作文材料中的关键句可以作为立意的突破口。它常是命题者或材料中的人物的评议性语句,常有暗示材料中心的作用。三、由果溯因法。事物有时是以因果关系互相联系的。审题时如果能由材料中列举的现象或结果推究出它的本质原因,往往能找到最佳的立意。四、由物及人法写。有寓意的材料或叙述“物”的材料,需要由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,从而提炼出写作的观点。五、分析关系法。六、明确褒贬法。材料中的语句常蕴含着命题者的褒贬情感,审题时细致体会命题者的感彩,这样才能确立最佳的立意。七、多向辐射法。有些材料作文的材料比较散,常常会出现许多人和事,好像根本就没有一个明确的中心。对于这样的材料,审题可围绕材料展开多角度立意。比如,既可着眼于甲事物或乙事物立意,还可以着眼于甲乙两事物的关系立意;既可联系事物的正面立意,还可以联系其侧面和反面立意。八、舍次求主法。材料往往会牵涉许多人和事。因此,审题时要明确材料的主要人物(事件)或次要人物或(事件),并舍次立主。九、求异同法。十、寻互补法。材料作文审题立意的方法还有很多,可以综合运用几种方法。

【范文】

勇于改变

一棵在深山里长了好多年的大树,被修剪了枝叶后移栽到新建的公园里。人们围着它,议论着。一个说:“没有这次移栽,它不会被人赏识,要被人赏识就要改变自己的生存环境。”而我却要说:“要被人赏识就要改变自己!”

每个人都是一道靓丽的风景线,世间就只有一个独一无二的你,世界不会为你而改变。因此,我们要改变自己!环境永远不会主动去适应我们,我们却可以改变自己,去适应环境,进而取得成功。

也许,我们没有庄周梦蝶的浪漫,没有庄子那“泥泞中亦可”的超然;也许,我们无法像寂寞斗士鲁迅一样以血荐轩辕,深刻揭示中华民族几千年来的劣根性;也许,我们没有海伦·凯勒那虽然盲聋但却以心灵探求未知世界的勇敢,但至少,我们可以改变自己,让自己接受《庄子》的熏陶,让自己接受《呐喊》、《彷徨》的强音,让自己接受《假如给我三天光明》的洗礼,借助书籍,让心在潜移默化中沸腾,改变自己。

当为官仅七十多天的陶渊明挂印田园归隐山间时,他改变了自己。官场的黑暗,是他无法改变的,变的只能是自己,不为五斗米折腰,与菊为伴,虽然仕途不复,但他高洁的志向却被历史所赏识,为后人所铭记。当御用文人李白呼唤自己放养于青崖间的白鹿,骑访名山时,他改变了自己。李白以为自己会一展鸿鹄之志,没想却只是为朝廷吟风弄月歌功颂德。无法改变官场的他,只得改变自己的志向,寄情于山水,纵览名山大川。虽然未能圆自己的经天纬地之梦,但却造就了半个诗歌的盛唐,为后人所传颂。他们改变自己,同时也改变了时代,虽不被时人钦慕,但却被后人铭记,在历史的苍穹中闪闪发光。

那些不能改变自己的,只能被环境淘汰。高尔斯华绥笔下《品质》中的老鞋匠虽然拥有全城最好的制鞋手艺,但他不愿改变自己,致使无法跟上机器化的时代,坚持手工制鞋,最终饿死在自己的鞋铺中。

变,是永恒的法则。改变自己,方能以意志的血滴和拼搏的汗水酿成历久弥香的琼浆,方能以不凋的希望和不灭的梦想筑成固若金汤的铁壁铜墙……

改变自己,方能跟上时代的脚步,方能不被环境淘汰。现在你改变的是自己,而将来终有一天,你改变的是你的命运。

考试时间:150分钟 总分:150分

一、现代文阅读(36分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共 5 小题,18 分)

阅读下面的文字,完成 1~5 题。

材料一:

英国著名小说家佛斯特将小说中的人物形象分成了扁平的和圆形的两种。扁平人物个性单一或趋向类型化,艺术描绘夸张成分较浓,或趋向漫画化。不少扁平人物具有高度浓缩概括性,常常让人过目不忘,其形象鲜明性能清晰地凸显文本主题。圆形人物性格是丰富、复杂的,不是简单、一目了然的;性格是发展变化的,不是凝固不变的。这种复杂多变使小说更加真实,也使小说的内涵更加丰富。早期的中国古典小说人物多是扁平的,然而经过漫长的发展,中国古代长篇小说塑造的人物逐步从扁平型向圆形演化。到了《红楼梦》,中国古代长篇小说人物塑造的艺术终于达到了巅峰。

从道德出发评价人物的善恶美丑,是中国古典小说的基本特征之一。在进行任何一部小说创作时,作者都会根据自己的价值观念,对人物进行道德评判。在以往的叙事文学作品中,作者的道德评价趋于两极,即人物具有鲜明的善恶属性。这种抽象化的人物在现实中则并不常见。这就造成了文学作品中人物真实性较弱、趋于扁平化的通病。

在《红楼梦》中,曹雪芹并没有用善恶分明的道德模式给人物贴上标签。他评价人物,可以说是将两个层面、三种立场结合起来。

第一个层面,也即是第一种立场,来自于作者的出世观。他用佛教的色空观来认识和解释人生,认为只有到了这个层面,才是人生的最高和最终的归宿。这个层面已摆脱了现实人生中的善恶是非的评价,真正达到了无是无非、无善无恶、大智大慧、自由无障的境界。在作品里,只有癞僧、跛道、警幻仙子、甄士隐、贾惜春以及柳湘莲等少数人物能参透玄关,真正达到这个境界。

第二个层面统辖于入世观,包括第二种和第三种立场。

第二种是作者本人对世俗生活的立场。这种立场有一定的道德倾向和善恶观念,会站在以儒家学说为主的社会主流价值观的立场上评价人们的作为,写出人物的善恶是非属性。但是作者的可贵之处在于他并没有将人物写得“全坏”,而是又会站在自然天性的角度赞美人物身上的人情人性,甚至这种人情人性往往盖过了儒家理念下的善恶判断。在刻画人物时,这两种互有矛盾的评价标准都会发生作用,人物也就呈现出一种叶嘉莹教授所说的“有善也有恶、有美也有丑、有可爱的一面也有可憎的一面之真正的人生世相”。

第三种立场是贾宝玉的人物评价体系。这与作者本人的立场既有重合,也有错位,不能等量齐观。贾宝玉作为作品中的核心人物,作品主要通过他的眼睛来看世界,通过他的头脑思索世事,通过他的嘴来议论人物。因此,读者受到他的诱导,自然而然。

(摘编自贾三强《不求善,唯求真———<红楼梦>人物塑造原则探析》)

材料二:

作为中国古代小说的经典之作,《红楼梦》的艺术成就最突出地表现在人物塑造方面。曹雪芹在塑造人物形象时,按故事发展的需要设计对应性的形象,有的是异质形象两两对举,有的则是两三个相类形象彼此映衬,在小说中形成了多个彼此关联、连终有序的人物形象群组。

异质形象的性格揣写策略是差异对比,互补共构。同为小姐,黛玉尖刻机敏,率真任性,宝钗温婉和顺,不苟言笑:黛玉孤高自许,目无下尘,宝钗安分和婉,豁达大度:黛玉真挚自然,崇尚自由,追求人格尊严,宝钗城府颇深,恪守本分,遵从礼教规范。性格内涵差异悬殊,以正反两被对比呈现,使各自的性格更趋鲜明。从形象设计的格局上看,这些人物两两构成一对群组,由于他们在价值追求、性格内涵上表现出对立性的差异,形象之间便产生了两相对举、彼此冲突的局面,带来了性格描写上互为补充、相反相成的效果。

作者所用的相类形象的性格描写策略主要有两种,一种是同中求异,同类有别。这在地位身份相同、性格相近相似的人物群组中表现得比较明显。同为孤高,黛玉的孤高透射率真,妙玉的孤高则满溢冷僻。同为豪爽,史湘云的豪爽近于洒脱不羁,尤三姐的豪爽趋于刚烈执着。另一种是以宾衬主,宾主相望。这可以在性格同类、地位身份不同的人物群组中获得验证。袭人温柔宽容,善于隐忍,有似于宝钗:晴雯不仅削肩膀、水蛇腰,眉眼儿有似于黛玉,而且聪明灵慧、口角锋利也与黛玉相类。这样的设计就对钗黛两人的性格起了映衬、补充的作用。所以脂批有“袭为钗副,晴为黛影”之语。这些描写都起到了联类想象、彼此比衬的作用,使得形象之间产生彼此呼应、相辅相成的效果。

上述这些描写都反映了《红楼梦》形象描写的“兼美”本质,而诸多形象之间的连络、对比、映衬与互补,使人物形象更加丰满立体,也使得这些形象在小说中形成了一种有序的结构性存在,形象之间共生共振,充盈着人物描写的流动的美。

(摘编自俞晓红《<红楼梦>人物形象的三维观照--<红楼梦>整本书阅读之六》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A,在《红楼梦》的众多人物身上,我们既看到超凡脱俗的佛教色空观,也看到儒家传统的道德观念,还看到张扬自然天性的观念。

B.从中国古典小说的发展历程看,《红楼梦》之前的不少小说以善恶分明的道德观念评价人物,给人物打上标签,使得人物扁平化。

C.《红楼梦》中,曹雪芹借贾宝玉之眼观察人物,借贾宝玉之口品评人物,欲完全通过贾宝玉的评价

思考来反映自己的价值观念。

D.《红楼梦》的形象描写具有“兼美”本质,诸多形象间连络对比、映衬互补,既彼此呼应、共生共

振,又个性鲜明、气质各异。

下列对原文论证的相关分析,正确的一项是(3分)

A.材料一引用叶嘉莹先生的话,是为了论证在世俗生活的立场上曹雪芹有着道德倾向和善恶观念。

B.材料二先点出曹雪芹对异质形象和相类形象性格的不同描写策略,再辩证地论述了两种策略的优劣。

C.两则材料都运用了对比论证、举例论证、引用论证等手法对观点进行论述,这使得论证更为充分。

D.两则材料虽论证结构不同,但都层次分明、条理清晰地论证了《红楼梦》具有高超的人物塑造技巧。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.清代书画家赵之谦说:“人人皆贾宝玉,故人人爱林黛玉。”这是读者自觉或不自觉采用贾宝玉视角品评人物的结果。

B.从人物性格的复杂性以及丰富性来看,扁平人物无法与圆形人物相匹敌,因此圆形人物的文学价值是高于扁平人物的。

C.曹雪芹从待人处事、价值追求等角度对钗黛二人的性格特征进行了多方位对照,成功塑造了两个相反相成的人物形象。

D.面对“宝玉挨打”,宝钗和袭人都明里暗里劝宝玉读“正经书”,追求仕途。这可作为脂批中“袭为钗副”观点的佐证。

4.根据材料一“扁平人物与圆形人物”的观点,请你在周朴园、哈姆雷特、别里科夫中选择一个人物,判 断他属于哪一种人物形象,并作简要分析。(3 分)

5.请根据材料一、二的相关内容,用简明的语言将以下表格信息补充完整。(6 分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 4 小题,18 分)

阅读下面的文字,完成 6~9 题。

瓦猫(节选)

葛 亮

宁怀远从蒙自刚来到昆明时,在翠湖边上看到一株梨花。很大,风吹过来,就落了一地,好像雪一样。后来,他无数次对荣瑞红说起这株梨花树。荣瑞红说,我们龙泉镇①,什么花都有,就是没有梨花。

后来,宁怀远在滇池边上,听一个拉胡琴的唱,“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四时春”。他又想起这株梨花,想起满天飞的白,却怎么也记不起树的样子了。

荣瑞红倒记得清清楚楚。那年夏天,蓝花楹开得正盛。黄昏时候,村里头来了一个人,敲开他们家的门。荣瑞红应了门,见是高个儿中年人,穿着青布衫子。蜡黄脸,满脸胡须。这人操官话,有两湖口音,口气温和,问荣瑞红家里头有没有要出租的屋子。荣瑞红就喊她爷爷。荣昌德老汉走出来,敲着烟袋锅,眯眼看来人胳膊底下夹着两本书,就问,先生,你是昆明城里来的教授吧?

那人点点头,说,小姓闻。荣老爹回,我们家的耳房刚租了出去。最近来我们镇上问的,都是昆明城里的教授和学生。日本人的飞机把读书人都折腾坏了。全城都在跑警报。走,我陪你去问一问。

荣老爹带着这个先生,顺着金汁河畔的小路,挨家挨户一路问过来。天擦黑了,这先生在一户人家门口停下,抬头看看说,这房子好。“三间两耳倒八尺”。荣老爹说,可不,正正经经的“一颗印”②。

敲开了门,一看,小院干净开阔,房子也通透。用的石材、木料都考究得很,楼板和隔墙板还未装完,眼见是新起的房子。闻先生怕人家不舍得,但还是说了来意。屋主说,好。钱不打紧,您看着给。这屋子刚建好,您不嫌弃,下周就能住进来。

闻先生看他爽快,也很高兴。屋主说,都说昆明城里造了新大学,来了许多教授。北方来。要是不打仗,我们请也请不来你们。

荣瑞红才知道,这个闻先生,不是替自己找房子,是要替他们大学找个地方,盖个研究所。

要装修这个房子,镇上不缺人手。可这闻一多先生,一个瓦匠窑工也不请。他和另一个姓朱的先生,撸起袖子,带着几个年轻人,自己干。

荣老爹就说,他们开不了伙。囡儿,新烧的饵块③,给他们送些去。

荣瑞红就拎着一只篮子,装几只碗给他们送过去。闻先生客气,要给她钱。她躲过去。

待装修好了,闻先生请村里的木匠刨了一块木板,刨得又平又光。他对青年说,怀远,去龙头村的弥陀寺,找冯先生,给咱研究所题个名。

黄昏的时候,“清华大学文科研究所”的牌子就挂起来了。

屋主来了,看了又看,说,这字可真好。可这屋上了椽子,要住进人,其实还缺了一样。

闻先生说,愿闻其详。

屋主笑笑,这得麻烦您找荣老爹问一问。

当天后晌,宁怀远第一次见到了瓦猫。

他看见荣家老爹捧了一只黑黢黢的物件走过来。走近看,是个陶制的老虎。那老虎身量小,但样子极凶。凸眼暴睛,两爪间执一阴阳八卦,口大如斗,满嘴利牙,像要吞吐乾坤的样子。老爹捧得稳稳的,神色也肃穆。宁怀远记起朱先生讲应劭的《风俗通义·祀典》,引《黄帝书》,里头有神荼郁垒执鬼以饲虎的一段,说虎能“执博挫锐,噬食鬼魅”。他想,这大概是一只和房宅相关的神兽。

他便大声感叹说,好凶的镇宅虎啊。

旁边的荣瑞红手里拿着红菱子,本也是肃然的,听了怀远的话,倒噗嗤一声笑出来,说,读书人的见识大。阿爷的瓦猫变了老虎。

荣老爹回头瞋她一眼,说,死囡儿,不说话当你哑巴吗。

这时,在宅前的端公,是本地的巫人。穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑。他捉来一只毛色绚亮的雄鸡,口中念念。旁人听不懂,大约是消灾瑞吉的咒语。随即出其不意,低头猛咬住公鸡的鸡冠。血便由肥厚的鸡冠流淌下来。端公唤来荣老爹,协他把住挣扎的雄鸡,将鸡血一一滴在瓦猫的七窍,即眼、鼻、口、耳处,又在那大嘴里放入松子等。这端公即刻手势利落,将鸡宰杀了,在院内的锅里烹煮。

半个时辰取出,直立于钵中,这鸡头须仰视屋宇檐角。端公遂点香祭之良久。最后,踏梯上屋顶,恭恭敬敬,才把瓦猫安在脊瓦上。

宁怀远看这端公,一场“开光”下来,大汗淋淋,像是脱了形。瓦猫坐在房上,凛凛地望着他们,竟让人有些敬畏。当地的人,经过了倒都要驻足,合掌默立。半晌,向主家道喜,才离去了。言语间皆轻声细语,像是怕惊动了什么。看得宁怀远心里也穆然起来。屋主帮着他们一一安置好了,这才和闻先生告辞。一边说,先生,这屋子就交给您了。临走时,他又点上三支香,插在香炉里,阖目拜了一拜,才道,这瓦猫既上了房,逢农历初一、十五,点香祭供,先生莫要忘了。

当晚上,闻太太将冯太太从弥陀寺请过来,说一起包饺子,庆乔迁之喜。

闻太太将一簸包好的饺子又下到锅里,说,你那边住得可好?等我这忙完了也去看看。

冯太太说,我本来不信鬼神,可那山坡上孤零零一座庙,住着总是不踏实。

闻太太说,你还是常来走动,跟我做伴,也多个照应。

冯太太叹口气道,不是我迷信。我倒听说,这村里的房子除了庙,都要请尊瓦猫,才算清净了。我刚一进门,看见你们房梁上坐了一尊,那叫个威风。

(有删改)

【注】①龙泉镇,是以荣老爹为代表的陶艺匠人制作民间神兽瓦猫的世代传承之地。②也称“一口印”,一种住房建筑形式。③饵块,云南当地的一种小吃。

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3 分)

A.荣老爹热情,领闻一多先生找屋;屋主轻利,爽快租让新屋;荣瑞红淳朴,送饵块不收钱。这些都充分体现了龙泉镇的人情美。

B.小说开篇描写梨花,充满诗意美;小说中多处场景描写,充满生活气息。但这些并未完全消解“全城都跑警报”的战争残酷性。

C.文中闻一多先生设立“清华大学文科研究所”等情节,带有历史真实性;巫人端公执木剑“开光”等情节,带有故事虚构性。

D.本文与冯至的《一个消逝了的山村》均展现了昆明抗战时期的风土人情,同时体现了对生命的哲思和对民族不屈气节的赞颂。

7. 下列对“瓦猫”的理解,不正确的一项是(3 分)

A.瓦猫既普通又神秘。瓦猫能走入百姓的日常生活,可谓普通;但也因其外形奇特,能镇宅消灾,使人产生敬畏之心而显得神秘。

B.瓦猫是祥瑞也是邪祟。瓦猫能上房镇宅,威风凛凛,可谓祥瑞;但其“样子极凶”“凸眼暴睛”“满嘴利牙”,又可谓邪祟。

C.瓦猫反映风俗也体现人情。瓦猫具有地域性,体现当地风俗;但它也能将当地人与异乡人粘合起来,绘成圆融、和谐的温情画卷。

D.瓦猫贯通历史也包孕文化。瓦猫与历史记载中的“和房宅相关的神兽”非常类似,带有历史承续性;同时包孕着古朴的民族文化。

8.小说叙述节奏张弛有度。试根据文中具体情节和内容加以分析。(6 分)

9.莫言在评价葛亮小说时说:“他笔下的人物,即使在艰难的时世,那种仁义的理念没有泯灭。中华传统文化中最灿烂的一部分,在这些人物身上得到了重现。”请结合文本内容,分析小说中的人物“重现”了中华传统文化的哪些部分。(6 分)

二、古代诗文阅读(35 分)

(一)文言文阅读(本题共 5 小题,20 分)

阅读下面的文言文,完成 10~14 题。

材料一:

季羔为卫之士师,刖人之足。俄而卫有乱,季羔逃之。刖者守门焉,谓季羔曰:“彼有缺。”季羔曰:“君子不逾。”又曰:“彼有窦。”季羔曰:“君子不隧。”又曰:“于此有室。”季羔乃入焉。既而追者罢,季羔将去,谓刖者曰:“吾不能亏主之法而亲刖子之足,今吾在难,此正子之报怨之时,而逃我者三,何故?”刖者曰:“断足,固我之罪也,无可奈何。曩者君治臣以法令先人后臣欲臣之免也臣知之;狱决罪定,临当论刑,君愀然不乐,见君颜色,臣又知之;君岂私臣哉?天生君子,其道固然,此臣之所以悦君也。”

(节选自《孔子家语·致思》,略删减)

材料二:

子夏问孔子曰:“颜回之为人奚若?”子曰:“回之仁,贤于丘也。”曰:“子贡之为人奚若?”子曰:“赐 之辩,贤于丘也。”曰:“子路之为人奚若?”子曰:“由之勇,贤于丘也。”曰:“子张之为人奚若?”子曰:

“师之庄,贤于丘也。”子夏避席而问曰:“然则四子者何为事夫子?”曰:“居!吾语汝。夫回能仁而不能反,赐能辩而不能讷,由能勇而不能怯,师能庄而不能同。兼四子之有以易吾,吾弗许也。此其所以事吾而不贰也。”

(节选自《列子·仲尼篇》)

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一

处给 1 分,涂黑超过三处不给分。(3 分)

曩者 A 君治臣 B 以法令 C 先人 D 后臣 E 欲 F 臣之 G 免也 H 臣知之

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.报怨,指报复仇怨,其中“报”与“捷报频传”的“报”意思不同。

B.私,意谓偏向,与“吾妻之美我者,私我也”中的“私”词义不同。

C.居,意谓坐下,与“居则曰:‘不吾知也’”中的“居”词义不同。

D.贰,意谓背叛,有二心,与“且贰于楚也”中的“贰”用法相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3 分)

A.季羔对犯罪的守门人施行了刖刑,后季羔临难,守门人令他钻狗洞为难他。

B.守门人认为,季羔审理他的案件时既做到了公正执法,又做到了心存不忍。

C.季羔临危不越墙,不钻洞,斯文体面地脱离了险境,律己示人有君子之风。

D.孔子点评学生时赞其所长,亦不避其短,重视学生的德才发展和为人处世。

13.把下面的句子翻译成现代汉语。(8 分)

(1)天生君子,其道固然,此臣之所以悦君也。(《孔子家语·致思》)(4 分)

(2)既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?(《烛之武退秦师》)(4 分)

14.材料二中,孔子认为四位弟子在为人方面有哪些共同特点?(3 分)

(二)古代诗歌阅读(本题共 2 小题,共 9 分)

阅读下面这首诗歌,完成 15~16 题。

金陵怀古(其一)

王安石

霸主孤身取二江,子孙多以百城降。

豪华尽出成功后,逸乐安知与祸双?

东府①旧基留佛刹,后庭余唱落船窗。

黍离麦秀②从来事,且置兴亡近酒缸。

【注】①东府:东晋会稽王司马道子的府第。②黍离:《诗经》篇名,即《国风·王风·黍离》,旧说为东周大夫行经西周故都,见宗庙宫室尽为禾黍,因眷怀故国而作。麦秀:即《麦秀歌》,为殷朝旧臣路过故都,因悯伤故国而作。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3 分)

A.诗歌一开篇就揭示出建都金陵的政权兴亡相继的历史现象,引发怀古之情。

B.颈联写东府如今已变为佛寺,旨在展现诗人眼前整个金陵残败荒芜的景象。

C.“后庭”一句,写出如今十里秦淮后庭遗曲余唱未休的景象,令人感慨不已。

D.全诗描写与议论相结合,运用对比、用典等手法来表现诗人对王朝兴替的思考。

16.诗人在怀古中揭示出了历史上政权兴亡的原因,请结合诗句对此简要分析。(6 分)

17、补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)杜牧在《阿房宫赋》中用“____________________,____________________?”这两句话对秦统治者搜刮民脂民膏、挥霍无度作了有力的抨击。

(2)苏洵在《六国论》中将先辈“____________________,____________________”才能得到很少的土地与“子孙视之不甚惜”形成对比。

(3)《谏太宗十思疏》写诚信待人与轻视他人会产生迥异结果的句子是“____________________,_____________________。”

三、语言文字运用(19 分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共 3 小题,10 分)

阅读下面的文字,完成 18~20 小题。

新质生产力的核心是创新,载体是产业。离开作为载体的产业,空谈创新,无异于 ① 。经济发展从来不靠一个产业打天下,而是 ② 。主导产业和支柱产业持续迭代优化,光伏、新能源汽车、高端装备这些促进当前经济增长的重要引擎,都是从曾经的未来产业、战略性新兴产业发展而来的。眼下的当务之急是要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,培育壮大战略性新兴产业,围绕战略性新兴产业发展为中心推动生产力的发展。着眼于战略性新兴产业发展,关键在于增强科技创新能力。以科技创新推动产业创新,以产业创新打造发展引擎。生产力的发展需要一个长期渐进的过程,形成新质生产力不可能 ③ 。

在国际科技竞争白热化的今天,要在大部分领域实现由“跟跑者”向“并跑者”“领跑者”的转变,需要一个相当长的过程。因此,面对纷繁复杂的困难挑战,必须准确识变、科学应变、主动求变,坚定信心、迎难而上、攻坚克难,保持韧性、耐心和定力,遵循发展规律。唯有如此,才能更好地谋划产业发展思路,加快推动新质生产力的形成和发展。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3 分)

A.纸上谈兵 百家争鸣 一挥而就

B.缘木求鱼 百家争鸣 一蹴而就

C.缘木求鱼 百舸争流 一挥而就

D.纸上谈兵 百舸争流 一蹴而就

19.下列各句中的引号和文中引号作用相同的一项是(3 分)

A.还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路挂过去,叫做“发扬国光”。

B.具有中国特色的建筑都是用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“文法”组织起来的。

C.诗人们似乎都不再考虑文字洗练的问题,而是尽量通过“木叶”来写出流传人口的名句。

D.“你是萍,——凭,——凭什么打我的儿子”这句台词蕴含着强烈而又复杂的情绪。

20.文中画波浪线的部分有两处语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原

意。要求:将修改好的句子写在横线上。(4 分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共 2 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 21~22 题。

《红楼梦》的楹联具有明确的实用性、装饰性和观赏性。其题写处所不同,内容包罗万象, ① :或凄婉如悲秋箫笛,或飘逸如归牧晚唱,或幽远如山雨游云,或冷峻如孤竹瘦石。《红楼梦》的楹联,充分地体现了作者独到的审美情趣和美学追求。

第一,意境上的恬静幽远。“宝鼎茶闲烟尚绿,幽窗棋罢指犹凉”(潇湘馆联):一个“绿”字,一个“凉”字,传神地刻画出竹林馆舍的幽深恬静,碧影沁人。连脂砚斋也不得不叹曰:“‘尚绿’‘犹凉’四字,便犹如置身于森森万竿之中。”第二, ② 。“春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍”(太虚幻境薄命司联),是对世态炎凉的哀叹,抑或是对世事艰难的幽恨?其情其调犹如秋风落叶,凄清悲凉;亦似杨花柳絮,摇曳缠绵。第三,寓意上的隐括蕴藉。《红楼梦》中的楹联,既以它的情趣引人入胜, ③ 。“假作真时真亦假,无为有处有还无”(太虚幻境联),写出了作者对真真假假、虚虚实实、错综复杂的社会生活的深切感受,蕴含着发人深省的深刻哲理。

21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15 个

字。(6 分)

22.下列句子中使用的修辞手法与文中画波浪线句子相同的一项是(3 分)

A.霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

B.垆边人似月,皓腕凝霜雪。

C.万里悲秋常作客,百年多病独登台。

D.浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

四、写作(60 分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

一片荒无人烟的大漠中有一棵枯死的老树,老树的枝头有一个简陋的鸟巢,鸟巢里有一只鸟儿终日忍饥挨饿,艰难度日。

一日,大漠刮起了沙暴,那棵枯树被连根拔起卷走了。

这只可怜的鸟儿为了寻找新的安身之处,不得不长途飞行数百公里,终于发现了一片绿洲,绿洲上小河潺潺,绿树成荫,甜美的果实缀满枝头。

如果大漠中的那棵枯树仍然幸存的话,这只鸟儿也许永远也不会想改变自己原来的生活。

请根据上面的材料,自选角度,自拟题目,写一篇不少于800字的议论文。

彭山一中高一第二学期语文5月月考试题答案

语文参考答案

1.C【解析】“完全通过贾宝玉的评价思考来反映自己的价值观念”错误,材料一提到“这与作者本人的立

场既有重合,也有错位,不能等量齐观。”

2.D【解析】A 项,作者引用叶嘉莹先生的话是为了论证曹雪芹既有“以儒家学说为主的社会主流价值观”

的立场,又有“站在自然天性的角度赞美人物身上的人情人性”的立场,而这两种互有矛盾的评价标准在

塑造人物时都会产生作用。B 项,材料二只是结合文本论述了两种描写策略的运用和效果,并没有“辩证

论述两种策略的优劣”。C 项,材料二并未使用对比论证。

3.B【解析】根据材料一首段可知圆形人物能使小说更加真实,扁平人物形象鲜明性能清晰地凸显文本主

题,扁平人物虽在人物性格复杂性上不如圆形人物,但其文学价值并不一定低于圆形人物。

4.【参考 1】周朴园属于圆形人物,他的形象丰富而复杂。一方面,他真实地怀念年轻的鲁侍萍,具有人

性的温情;另一方面他又是一个自私、冷酷的资本家,一个专横的封建大家长。

【参考 2】别里科夫属于扁平人物,是因循守旧、畏首畏尾、害怕变革的典型代表,小说中对他的描写

有夸张成分,趋向漫画化。

(判断正确 1 分,分析合理 2 分,分析到人物的复杂或变化均可)

5.①多元(多角度)评价模式(或“两个层面三个立场相结合评价模式”);②将身份地位相同、性格不同

的人物进行对比描写;③写出人物个性气质的细微差别,表现出各自的独特性

(每空 2 分,共 6 分)

D【解析】本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

冯至的《一个消逝了的山村》没有展现昆明抗战时期的风土人情,也没有对民族不屈气节的赞颂;本文没有体现对生命的哲思。

7.B【解析】本题考查学生鉴赏作品的文学形象的能力。

B.“瓦猫是祥瑞也是邪祟”错,邪崇是作祟害人的鬼怪,“瓦猫”长相虽“凶”,但非邪祟。

8.张弛有度的节奏不仅使叙事富有变化,同时也适合展现不同氛围,表达不同情感。①找房、装修、待客等情节较为舒缓,叙事节奏慢,叙述温润平和。这种叙述的“松弛”很好地刻画了人物的温和,表现了人情的温暖。②中间瓦猫“开光”的场景描写稍显急促,用大量动词加快叙述节奏。这种叙述的“紧张”适合表达“开光”过程中的神秘、紧张与敬畏。

【解析】本题考查学生分析作品结构,概括作品主题的能力。

“张”,即紧张、绷紧;“弛”,即放松、松懈。二者相互交织,井然有序,错落有致,富有变化,营造不同的氛围,展现出不同的情感。应分别作答,思考、挖掘不同的氛围在人物塑造、情感表达等方面的作用。

关于“弛”:前半部分,荣瑞红对待客人到来、荣老爹带着闻先生找房、闻先生自己装修等情节,叙事节奏缓慢,温润平和。在“松弛”的氛围中,展现出了荣老爹、荣瑞红等人物的热情、温和,富有人情之美。

关于“张”:主要表现在“开光”时的场景,巫师“穿玄色的长袍,头戴锦帽,手里执了木剑”“即刻手势利落”“踏梯上屋顶”“大汗淋淋”,叙述节奏紧张、急迫。这种“紧张”增加了“开光”过程的神秘、紧张与敬畏。

9.①团结友爱、互帮互助(守望相助)的精神。如荣老爹热情地带着闻一多先生到处找房子。②不畏艰苦、自立自强的精神。如以闻一多先生为代表的西南联大的师生们,一个瓦匠窑工也不请,撸起袖子,自己干。③不畏艰苦、追求真理、勤谨治学精神。如空袭战乱的时候,闻一多先生等人建立文科研究所。④对“礼”的敬畏与坚守。瓦猫寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往,“请瓦猫”是一种重要的传统礼仪形式,也是对“礼”的敬畏与坚守。(选择3点)

【解析】本题考查学生从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神的能力。

①闻先生到来后,荣老爹陪着去找房,“走,我陪你去问一问”“挨家挨户一路问过来”等内容,体现团结友爱、互帮互助的精神。

②闻先生装修时“一个瓦匠窑工也不请”,而是“自己干”,体现西南联大的师生们不畏艰苦、自立自强的精神。

③在“全城都在跑警报”的残酷氛围中,闻先生“要替他们大学找个地方,盖个研究所”,刨一块木板,挂“清华大学文科研究所”的牌子,体现前辈先生们不畏艰苦、追求真理、勤谨治学精神。

④“请瓦猫,才算清净”,而瓦猫虽然“样子极凶”“凸眼暴睛”“满嘴利牙”,但却是祥瑞的象征,寄托了龙泉镇人对平安幸福的美好生活的向往。在请“瓦猫”这一重要、肃穆的仪式时,龙泉镇人“肃然”,充满敬畏,体现对“礼”的敬畏与坚守。

10.CEH。

11.B【解析】相同,都是“偏向”之义。

12.A【解析】“守门人令他钻狗洞为难他”错,守门人令他钻狗洞是帮助他逃跑,不是为难他。

13.(1)上天降下像您这样的君子,您的道德本来就这样(高尚),这就是我爱戴您的原因。(评分说明:

“固”“所以”“悦”各 1 分,大意 1 分。“悦”译作“喜欢”也得分。)

(2)晋国在东边使郑国成为它的边境之后,又想要扩张它西边的疆界,如果它不使秦国的土地减少,将

从哪里取得它所贪求的土地呢?(评分说明:“封”“肆”“阙”各 1 分,大意 1 分。)

14.①有一定的专长;②不知道变通,过于拘执。

(答到第①点给 1 分,答到第②点给 2 分。意思相近即可。)

【参考译文】

材料一:

季羔作卫国的最高司法长官,砍了一个犯人的脚。不久卫国有人作乱,季羔出逃,正好是那个被砍脚的人守门,他对季羔说:“那里有个矮墙残破了,你从那逃吧。”季羔说:“君子不翻墙。”他说:“那里有个地洞。”季羔说:“君子不钻洞。”守门人又说:“这里有个密室。“季羔才进去。随后追捕他的人找不到就放弃了。季羔将离开,对守门人说:“我当初不能违背王法,所以才砍了你的脚,现在我落难了,正是你报仇的好机会,而你却三次救我,这是为什么呢?”守门人说:“断足本来就是我应得之罪,没什么可说的。以前你是用法令治理大家,先刑罚别人然后才是我,本意是想免我的罪,我知道(意味先用法定罪于别人,让他看见不敢犯罪)。等我的案子判了罪定了,要行刑的时候,您非常严肃没有喜色,看您的脸色我又知道;您对为我没有私心,上天降下像您这样的君子,您的道德本来就这样(高尚),这就是我爱戴您的原因。”

材料二:

子夏问孔子说:“颜回的为人怎么样 ”孔子说“颜回的仁爱超过我。”子夏问:“子贡的为人怎么样 ”孔子说:“子贡的论辩能力超过我。”子夏问“子路的为人怎么样 ”孔子说:“子路的勇敢超过我。”子夏问:“子张的为人怎么样 ”孔子说:“子张的庄重严肃超过我。”子夏离席站起来问道:“既然是这样那么这四个人为什么还要拜您为师呢 ”孔子说“(你)坐下,我告诉你。颜回仁爱,却不懂严厉;子贡善辩,却不懂必要的沉默;子路勇敢,却不知必要的退让;子张严肃庄重,却不能谦同随和。把他们四个人具有的本事合在一起来和我交换,我也不答应。这就是他们拜我为师而没有二心的原因啊。”

B【解析】诗人写“东晋丞相府第如今只剩下几间佛寺了”,只是为了体现政权的兴衰更迭,过去的繁华也会因为统治者的不思进取、骄奢淫逸而败落,并不是想展现眼前整个金陵的残败荒芜。

16.①历史上许多政权的兴盛原因在于开国君主的辛苦打拼。“孤身”一词写出了开国之君大多白手起家。

建立政权实属不易。②历史上政权败亡的主要原因是继承者享国以后,日趋奢靡逸乐。诗歌第二联写继承者们在政权建立之后大都骄奢淫逸,贪图享乐,这招致国家败亡。(共6分,每点3分,概括出原因2分,结合诗分析1分。)

17.(1)奈何取之尽锱铢 用之如泥沙

(2)暴霜露 斩荆棘

(3)竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

18.D【解析】

纸上谈兵:比喻空谈理论,不能解决实际问题,也比喻空谈不能成为现实。

缘木求鱼:爬上树去找鱼;比喻行事的方向、方法不对,必将劳而无功。

百舸争流:意思是上百条船争着在水上疾驰。形容大家都在你追我赶、奋勇前进。

百家争鸣:比喻学术上不同学派的自由争论。

一蹴而就:踏一步就成功。形容事情非常容易,一下子就能成功。

一挥而就:才思敏捷,写字、作文或画画速度很快。

B【解析】原文中的引号表示特殊含义。A.选项中的引号表示讽刺或否定。B.选项中的引号表示特殊含义,与原文一致。C.选项中的引号表示强调。D.选项中的引号表示引用。

20.(示例)当务之急是要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,培育壮大战略性新兴产业,以战略性新兴产业发展为中心推动生产力的发展。

【【解析】原句存在成分赘余和句式杂糅两种语病。

21.①风格上亦呈现出丰富多彩的特点 ②)情感上的凄婉悲怆 ③又以它的寓意耐人寻味

【解析】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第一空,根据后文标点冒号及内容可知,此处应为概括联多种风格类型;第二空,根据前文“意境上的恬静幽远”,后文“寓意上的隐括蕴藉”的句式特点,以及此句中“哀叹”“幽恨”等相关内容,此处可写“情感上的凄婉悲怆":第三空,由“既以它的情趣引人入胜”,再根据前文中的“寓意上的隐括蕴藉”可知,前后是并列关系,据此可写“又以它的寓意耐人寻味”。)

22.B【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。“春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍”中的“花容月貌”是指如花似月的容貌。“春恨秋悲”是指对春秋的悲恨,感叹时光易逝,伤春悲秋,其主语是人,不能误判为拟人。A.拟人。“霜禽偷眼,粉蝶断魂”都赋予人的情态。B.比喻。“人如皎月,双臂洁白如雪”,且有比喻词“似”。C.对偶,夸张。“万里”极言离家之远。D.借代。“丝竹”,乐器特征代指音乐。

23.【详解】试题分析:这是一篇材料作文。材料讲的是鸟和树的故事。要抓住关键句“如果大漠中的那棵枯树仍然幸存的话,这只鸟儿也许永远也不会想改变自己原来的生活”来审题。由鸟及人。本题意在引导考生正确看待生活中的磨难,也教育考生要有要有改变自己的勇气。针对材料,我们可以从以下几个角度立意:(1)鸟的角度:得过且过;置之死地而后生;危机感与忧患意识;提升自己;学会适应;知足不长乐。(2)巢的角度:挫折;顺境与逆境;大社会与小家庭(大漠与绿洲、树、巢)。(3)鸟与巢关系的角度:环境与成长;平衡(破与立);个人与社会。除了可以从上述三个角度进行立意外,我们还可以这样立意:除旧布新,推陈出新;要不懈追求,不要安于现状;苦难是人生最好的学校;生活最终要靠自己过,不要依赖别人,人要靠自己奋斗。

点睛:材料作文审题立意方法多样: 一、提炼中心法。这是最常见且最稳妥的审题立意方法。写材料作文时,如果能准确地提炼出材料的中心,并以其作为文章的主旨,一定会使所写文章既切题又有深度。二、抓关键句法关键句。有些材料作文材料中的关键句可以作为立意的突破口。它常是命题者或材料中的人物的评议性语句,常有暗示材料中心的作用。三、由果溯因法。事物有时是以因果关系互相联系的。审题时如果能由材料中列举的现象或结果推究出它的本质原因,往往能找到最佳的立意。四、由物及人法写。有寓意的材料或叙述“物”的材料,需要由材料中的物联想到人,进而联想到与材料内容相类似的人生哲理、社会现象等,从而提炼出写作的观点。五、分析关系法。六、明确褒贬法。材料中的语句常蕴含着命题者的褒贬情感,审题时细致体会命题者的感彩,这样才能确立最佳的立意。七、多向辐射法。有些材料作文的材料比较散,常常会出现许多人和事,好像根本就没有一个明确的中心。对于这样的材料,审题可围绕材料展开多角度立意。比如,既可着眼于甲事物或乙事物立意,还可以着眼于甲乙两事物的关系立意;既可联系事物的正面立意,还可以联系其侧面和反面立意。八、舍次求主法。材料往往会牵涉许多人和事。因此,审题时要明确材料的主要人物(事件)或次要人物或(事件),并舍次立主。九、求异同法。十、寻互补法。材料作文审题立意的方法还有很多,可以综合运用几种方法。

【范文】

勇于改变

一棵在深山里长了好多年的大树,被修剪了枝叶后移栽到新建的公园里。人们围着它,议论着。一个说:“没有这次移栽,它不会被人赏识,要被人赏识就要改变自己的生存环境。”而我却要说:“要被人赏识就要改变自己!”

每个人都是一道靓丽的风景线,世间就只有一个独一无二的你,世界不会为你而改变。因此,我们要改变自己!环境永远不会主动去适应我们,我们却可以改变自己,去适应环境,进而取得成功。

也许,我们没有庄周梦蝶的浪漫,没有庄子那“泥泞中亦可”的超然;也许,我们无法像寂寞斗士鲁迅一样以血荐轩辕,深刻揭示中华民族几千年来的劣根性;也许,我们没有海伦·凯勒那虽然盲聋但却以心灵探求未知世界的勇敢,但至少,我们可以改变自己,让自己接受《庄子》的熏陶,让自己接受《呐喊》、《彷徨》的强音,让自己接受《假如给我三天光明》的洗礼,借助书籍,让心在潜移默化中沸腾,改变自己。

当为官仅七十多天的陶渊明挂印田园归隐山间时,他改变了自己。官场的黑暗,是他无法改变的,变的只能是自己,不为五斗米折腰,与菊为伴,虽然仕途不复,但他高洁的志向却被历史所赏识,为后人所铭记。当御用文人李白呼唤自己放养于青崖间的白鹿,骑访名山时,他改变了自己。李白以为自己会一展鸿鹄之志,没想却只是为朝廷吟风弄月歌功颂德。无法改变官场的他,只得改变自己的志向,寄情于山水,纵览名山大川。虽然未能圆自己的经天纬地之梦,但却造就了半个诗歌的盛唐,为后人所传颂。他们改变自己,同时也改变了时代,虽不被时人钦慕,但却被后人铭记,在历史的苍穹中闪闪发光。

那些不能改变自己的,只能被环境淘汰。高尔斯华绥笔下《品质》中的老鞋匠虽然拥有全城最好的制鞋手艺,但他不愿改变自己,致使无法跟上机器化的时代,坚持手工制鞋,最终饿死在自己的鞋铺中。

变,是永恒的法则。改变自己,方能以意志的血滴和拼搏的汗水酿成历久弥香的琼浆,方能以不凋的希望和不灭的梦想筑成固若金汤的铁壁铜墙……

改变自己,方能跟上时代的脚步,方能不被环境淘汰。现在你改变的是自己,而将来终有一天,你改变的是你的命运。

同课章节目录