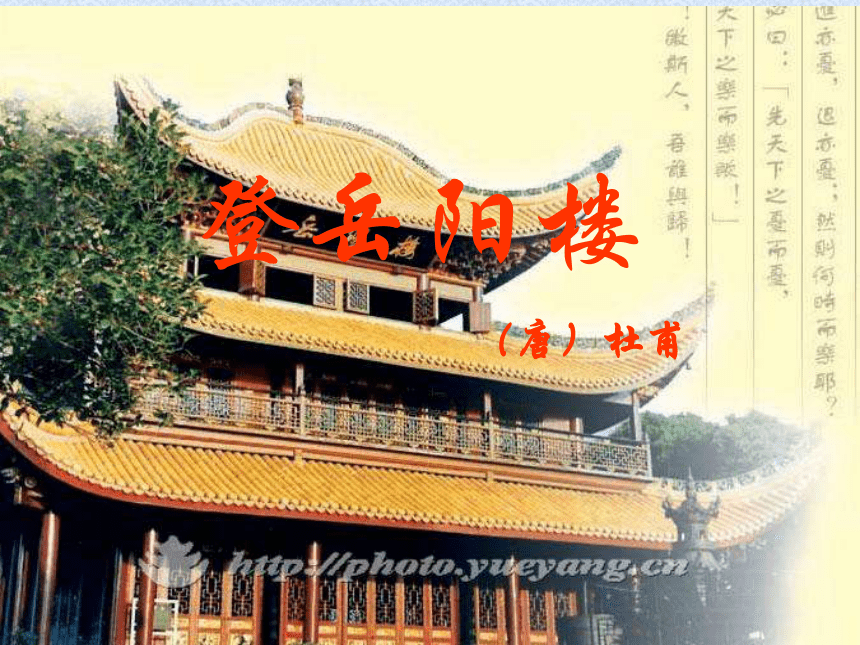

《登岳阳楼》课件

图片预览

文档简介

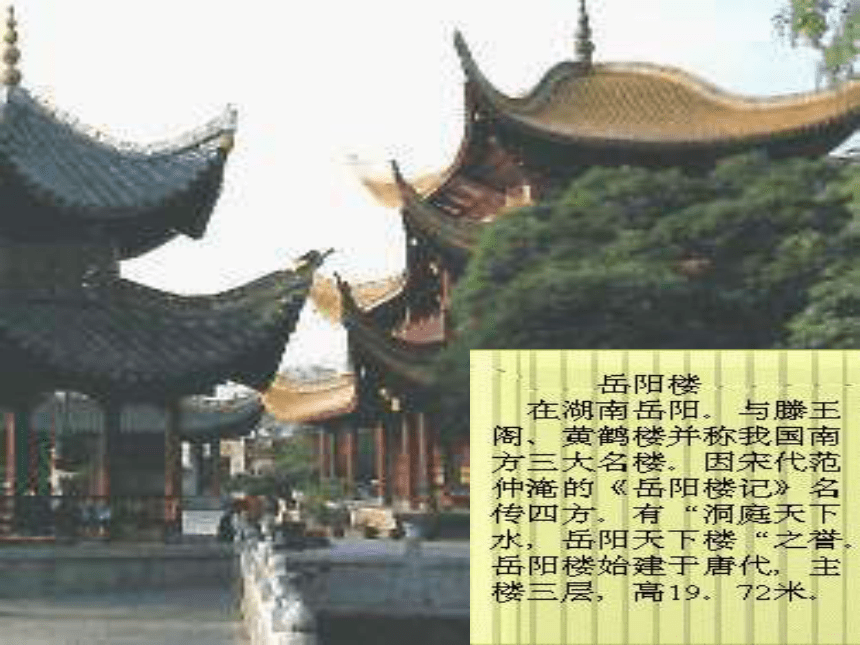

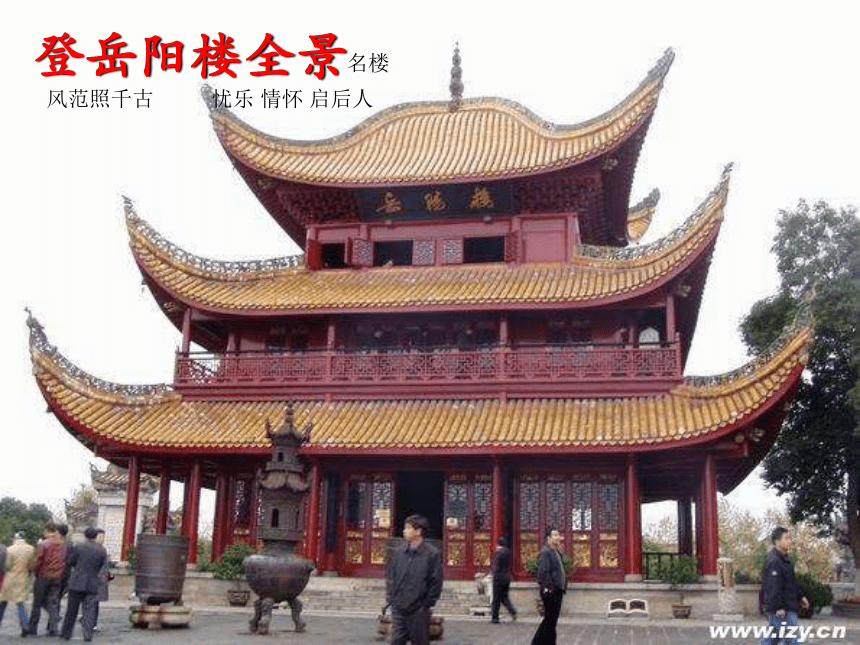

课件23张PPT。登岳阳楼(唐)杜甫登岳阳楼杜甫登岳阳楼全景名楼 风范照千古 忧乐 情怀 启后人

大历三年(768)冬,杜甫从公安

(今湖北公安〕到达岳阳,到达之时正是深冬。此诗为诗人晚年作品,当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。写作背景背景 唐代宗大历三年(768)之后,杜甫出峡漂泊两湖,此诗是诗人登岳阳楼而望故乡,触景感怀之作。时年五十七岁,距生命的终结仅有两年,患肺病及风痹症,左臂偏枯,右耳巳聋,靠饮药维持生命。〖简评〗 登岳阳楼

杜 甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。〖译文〗 早就听说洞庭湖的盛名,今天终于登上了岳阳楼。 雄阔壮观的大湖,将吴楚分割在东南 两域,日月星辰和大地昼夜都浮于其上。 亲朋好友们音信全无,我年老多病,乘孤舟四处漂流。 北方边关战事又起,我倚窗远望泪流满面。 首联:

昔闻洞庭水,

今上岳阳楼。“今上”交代时间,

“岳阳楼”点明地点。“昔闻”写从前对洞庭

湖光山色的仰慕, 此联写人生暮年竟能登上岳阳楼观赏洞庭湖的美景风光。首联以登楼能偿宿愿为喜。 1、“昔闻” “今上”表达了诗人怎样的心情? 昔闻:今上:渴望向往已久如愿以偿甚喜今昔的心情作对照,强调登楼时的喜悦探究吴楚东南坼,乾坤日夜浮 。 气势磅礴

意境阔大

景色雄伟壮阔

“坼”字,诗人写得有力,仿佛洞庭万顷波涛、千层巨浪,把吴、楚两地的广袤区域冲开、分裂,写出了洞庭湖的磅礴气势。而“浮”字,具有十分鲜明的动态感,在诗人的笔下,洞庭几乎包容了整个天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落,一派壮阔的图景展现在读者眼前。一“坼”一“浮”,把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动。

2、赏析 “坼” “浮”二字。景情 3、第三、四句景和情有什么关系? 洞庭湖广阔无垠,烟波浩淼。

诗人有不灭的济世的博大胸襟。 他眼中不只是一个洞庭,而是整个吴楚乃至乾坤;他胸中不仅仅有他自己,而是天下的百姓。这就使他的这两句诗(被誉为描写洞庭湖的千古绝唱。)比起孟浩然的两句诗(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》诗中 的“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”两句。) 更显得气势不凡,惊天动地。 亲朋无一字,老病有孤舟。 “老病”:时年五十七岁,距生命的终结仅两年,身体衰弱不堪. 亲朋无一字,老病有孤舟。 “无一字”:得不到精神和物质方面的任何援助。

“有孤舟”:飘流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身?面对洞庭湖的汪洋浩淼,更加重了身世的孤危感。亲朋无一字,老病有孤舟。

上联展现浩瀚的洞庭湖水,下联画出水上的一点孤舟。虽然大小悬殊,却统一在一幅画中。如果将洞庭湖水比作整个国家,那么那一点孤舟就是诗人杜甫自己! 4、第五、六句写什么? 转写自己的凄苦情状。

自己举目无亲,音信不通,年老多病,只能以孤舟为家;而落得如此境地,皆因战乱未平,国家多难。

这里,自己的孤寂与上联的湖阔雄伟形成鲜明的对比,愈益显出自已的痛苦之情。写出了生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。

戎马关山北,凭轩涕泗流。 从个人推及到国家,近十年的安史之乱,给国家和人民造成巨大的损失。此后,外族侵扰,藩镇割据,民不聊生,怎不令诗人牵肠挂肚?

这涕泪之中,有对亲

戚朋友的眷念,有年老孤

独的悲伤,有对国家前途

的忧虑,也有无以报国的

哀伤。 戎马关山北,凭轩涕泗流。 孤舟虽小却装着整个天下。衰老多病的躯体中,仍然跳动着—颗忧国忧民之心。

江山之壮阔与诗人胸襟之悲壮,互为表里,故虽悲伤却不消沉,虽沉郁却不压抑。

5、第七、八句写什么? 写眼望国家动荡不安,自己报国无门的哀伤。

写诗人凭栏眺望北方,想到那长年不息的战火和涂炭的生灵,不禁涕泪纵横,难以抑止。是忧国忧民的体现.

前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔 这首诗写诗人登楼时所见所感。诗人把个人命运和国家忧患联系起来,把对寂寞的身世感慨和壮阔的自然景色相映衬,意境宏大,情调悲壮。

这首诗采用了以乐写悲的手法,全诗将眼前雄伟壮阔的景色与诗人个人的身世悲凉之感及对国事的忧心有机地结合了起来,写得意境阔大,情景交融,这是与诗人忧国忧民的博大胸怀分不开的,充分表现了沉郁顿挫的杜诗本色。熟读、背诵这首诗!

(今湖北公安〕到达岳阳,到达之时正是深冬。此诗为诗人晚年作品,当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。写作背景背景 唐代宗大历三年(768)之后,杜甫出峡漂泊两湖,此诗是诗人登岳阳楼而望故乡,触景感怀之作。时年五十七岁,距生命的终结仅有两年,患肺病及风痹症,左臂偏枯,右耳巳聋,靠饮药维持生命。〖简评〗 登岳阳楼

杜 甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。〖译文〗 早就听说洞庭湖的盛名,今天终于登上了岳阳楼。 雄阔壮观的大湖,将吴楚分割在东南 两域,日月星辰和大地昼夜都浮于其上。 亲朋好友们音信全无,我年老多病,乘孤舟四处漂流。 北方边关战事又起,我倚窗远望泪流满面。 首联:

昔闻洞庭水,

今上岳阳楼。“今上”交代时间,

“岳阳楼”点明地点。“昔闻”写从前对洞庭

湖光山色的仰慕, 此联写人生暮年竟能登上岳阳楼观赏洞庭湖的美景风光。首联以登楼能偿宿愿为喜。 1、“昔闻” “今上”表达了诗人怎样的心情? 昔闻:今上:渴望向往已久如愿以偿甚喜今昔的心情作对照,强调登楼时的喜悦探究吴楚东南坼,乾坤日夜浮 。 气势磅礴

意境阔大

景色雄伟壮阔

“坼”字,诗人写得有力,仿佛洞庭万顷波涛、千层巨浪,把吴、楚两地的广袤区域冲开、分裂,写出了洞庭湖的磅礴气势。而“浮”字,具有十分鲜明的动态感,在诗人的笔下,洞庭几乎包容了整个天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落,一派壮阔的图景展现在读者眼前。一“坼”一“浮”,把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动。

2、赏析 “坼” “浮”二字。景情 3、第三、四句景和情有什么关系? 洞庭湖广阔无垠,烟波浩淼。

诗人有不灭的济世的博大胸襟。 他眼中不只是一个洞庭,而是整个吴楚乃至乾坤;他胸中不仅仅有他自己,而是天下的百姓。这就使他的这两句诗(被誉为描写洞庭湖的千古绝唱。)比起孟浩然的两句诗(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》诗中 的“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”两句。) 更显得气势不凡,惊天动地。 亲朋无一字,老病有孤舟。 “老病”:时年五十七岁,距生命的终结仅两年,身体衰弱不堪. 亲朋无一字,老病有孤舟。 “无一字”:得不到精神和物质方面的任何援助。

“有孤舟”:飘流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身?面对洞庭湖的汪洋浩淼,更加重了身世的孤危感。亲朋无一字,老病有孤舟。

上联展现浩瀚的洞庭湖水,下联画出水上的一点孤舟。虽然大小悬殊,却统一在一幅画中。如果将洞庭湖水比作整个国家,那么那一点孤舟就是诗人杜甫自己! 4、第五、六句写什么? 转写自己的凄苦情状。

自己举目无亲,音信不通,年老多病,只能以孤舟为家;而落得如此境地,皆因战乱未平,国家多难。

这里,自己的孤寂与上联的湖阔雄伟形成鲜明的对比,愈益显出自已的痛苦之情。写出了生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。

戎马关山北,凭轩涕泗流。 从个人推及到国家,近十年的安史之乱,给国家和人民造成巨大的损失。此后,外族侵扰,藩镇割据,民不聊生,怎不令诗人牵肠挂肚?

这涕泪之中,有对亲

戚朋友的眷念,有年老孤

独的悲伤,有对国家前途

的忧虑,也有无以报国的

哀伤。 戎马关山北,凭轩涕泗流。 孤舟虽小却装着整个天下。衰老多病的躯体中,仍然跳动着—颗忧国忧民之心。

江山之壮阔与诗人胸襟之悲壮,互为表里,故虽悲伤却不消沉,虽沉郁却不压抑。

5、第七、八句写什么? 写眼望国家动荡不安,自己报国无门的哀伤。

写诗人凭栏眺望北方,想到那长年不息的战火和涂炭的生灵,不禁涕泪纵横,难以抑止。是忧国忧民的体现.

前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔 这首诗写诗人登楼时所见所感。诗人把个人命运和国家忧患联系起来,把对寂寞的身世感慨和壮阔的自然景色相映衬,意境宏大,情调悲壮。

这首诗采用了以乐写悲的手法,全诗将眼前雄伟壮阔的景色与诗人个人的身世悲凉之感及对国事的忧心有机地结合了起来,写得意境阔大,情景交融,这是与诗人忧国忧民的博大胸怀分不开的,充分表现了沉郁顿挫的杜诗本色。熟读、背诵这首诗!

同课章节目录