专题09:诗歌鉴赏(期末备考)-七年级语文下学期期末备考(统编版)课件

文档属性

| 名称 | 专题09:诗歌鉴赏(期末备考)-七年级语文下学期期末备考(统编版)课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 47.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-22 16:15:57 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

2023-2024学年七年级语文下期期末考点大串讲

专题09 诗歌鉴赏

01

02

04

05

03

目

录

考点透视

技巧总结

知识梳理

典例引领

考场练兵

《语文课程标准》中明确规定:

1.诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位,背诵优秀诗文。

2.阅读表现人与自然的优秀文学作品,包括古诗文名篇,体会作者通过语言和形象构建的艺术世界,借鉴其中的写作手法,表达自己对自然的观察和思考,抒发自己的情感。

诗歌鉴赏主要考点

(一)主题、内容和情感的理解;

(二)表达技巧的鉴赏

⒈ 表达方式 (描写方法、抒情方式)⒉ 表现手法 ⒊ 修辞方法

(三)品味诗歌语言、名句赏析(写作技巧、表达效果)

⒈ 品味关键词语的妙用;

⒉ 对诗句进行扩充性描写。

(四)结构形式的鉴赏

常见题型 1.诗歌鉴赏选择题

2.诗歌鉴赏简答

3.诗歌鉴赏与文言文阅读综合考查

命题趋势

近年来,在全国各地语文试卷中,对诗歌鉴赏的考查均为必考题,一般设置2-3个小题,第1题通常侧重考查诗歌的基本内容及情感,第2题通常考查对诗句的赏析。部分地区习惯结合课外诗词考查,或者只考查课外古诗词。

一、形象意境类

1.形象

诗歌中的形象,既指抒情诗中的抒情主人公(抒情主体形象),更多的则是指诗歌中所描写的景与物。意象是寓“意”之“象”,是诗歌用来寄托诗人主观情思的客观物象,包括景和物。

(一)送别类意象(或表达依依不舍之情,或叙写别后的思念)

(二)思乡类意象(或表达对家乡的思念,或表达对亲人的牵挂)

(三)愁苦类意象(或表达忧愁、悲伤心情,或渲染凄冷、悲凉气氛)

(四)抒怀类意象(或托物显示高洁的品质,或抒发感慨)

(五)爱情类意象(用以表达爱恋、相思之情)

(七)闲适类意象(或表达清闲恬淡的心情,或表达对隐居生活的向往)

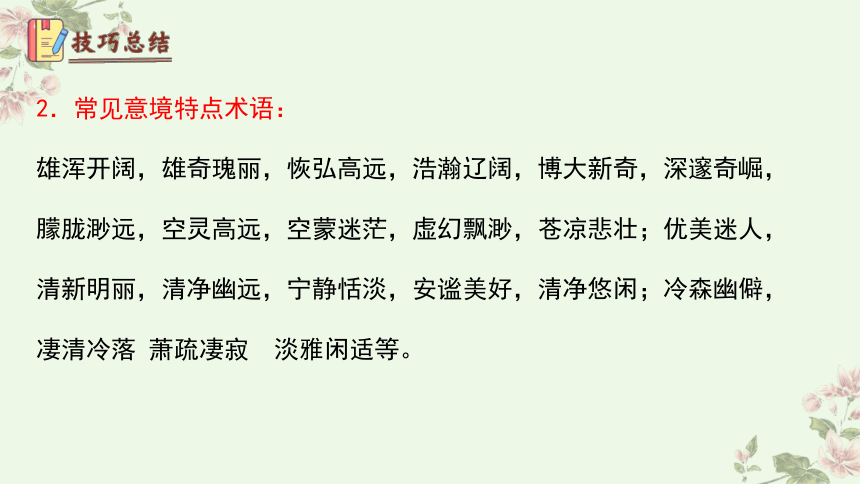

2.常见意境特点术语:

雄浑开阔,雄奇瑰丽,恢弘高远,浩瀚辽阔,博大新奇,深邃奇崛,

朦胧渺远,空灵高远,空蒙迷茫,虚幻飘渺,苍凉悲壮;优美迷人,

清新明丽,清净幽远,宁静恬淡,安谧美好,清净悠闲;冷森幽僻,

凄清冷落 萧疏凄寂 淡雅闲适等。

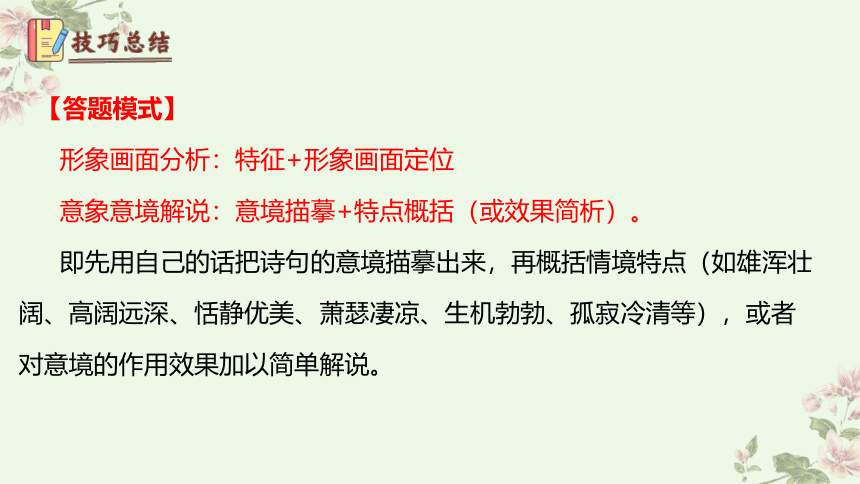

【答题模式】

形象画面分析:特征+形象画面定位

意象意境解说:意境描摹+特点概括(或效果简析)。

即先用自己的话把诗句的意境描摹出来,再概括情境特点(如雄浑壮阔、高阔远深、恬静优美、萧瑟凄凉、生机勃勃、孤寂冷清等),或者对意境的作用效果加以简单解说。

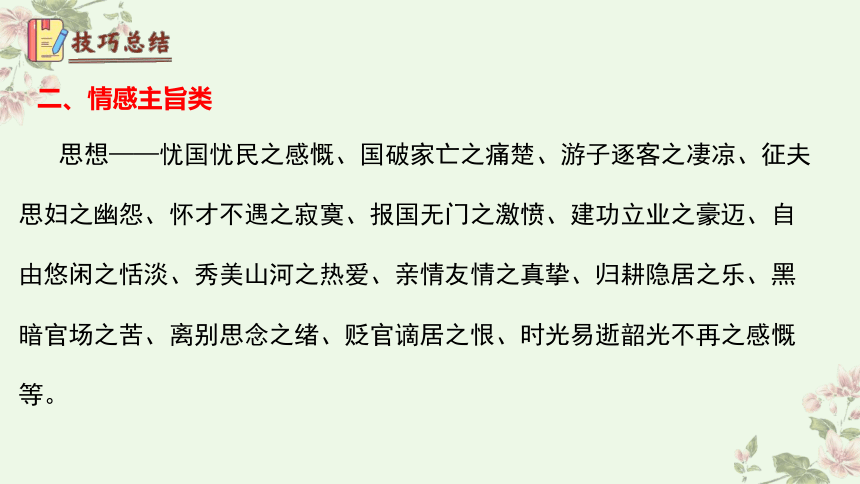

二、情感主旨类

思想——忧国忧民之感慨、国破家亡之痛楚、游子逐客之凄凉、征夫思妇之幽怨、怀才不遇之寂寞、报国无门之激愤、建功立业之豪迈、自由悠闲之恬淡、秀美山河之热爱、亲情友情之真挚、归耕隐居之乐、黑暗官场之苦、离别思念之绪、贬官谪居之恨、时光易逝韶光不再之感慨等。

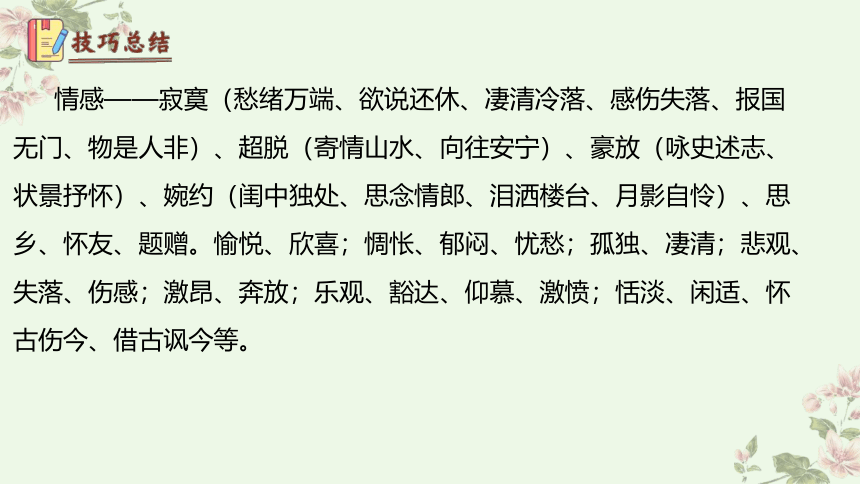

情感——寂寞(愁绪万端、欲说还休、凄清冷落、感伤失落、报国无门、物是人非)、超脱(寄情山水、向往安宁)、豪放(咏史述志、状景抒怀)、婉约(闺中独处、思念情郎、泪洒楼台、月影自怜)、思乡、怀友、题赠。愉悦、欣喜;惆怅、郁闷、忧愁;孤独、凄清;悲观、失落、伤感;激昂、奔放;乐观、豁达、仰慕、激愤;恬淡、闲适、怀古伤今、借古讽今等。

【答题模式】

情感:诗句内容概括+情感特征。

主旨:诗歌具体内容+情感特征或诗歌主题

三、表达技巧类

1.修辞方法:比喻、拟人、设问、反问、借代、对偶、夸张、衬托、用典、化用、互文、反复等。

2.表达方式:记叙、议论、描写、抒情。

抒情:可分为直接抒情,间接抒情(借景抒情、托物言志;情景交融)。

描写:可分为动静结合、虚实结合、点面结合、明暗结合、正侧结合、粗笔勾勒、白描工笔;乐景写哀、哀景写乐等。

3.表现手法:

赋、比、兴;抑扬变化、铺陈描写、象征、联想、衬托、对比、想象、联想、照应、托物言志等。

4.篇章结构:

开门见山、曲笔入题、卒章显志、以景结情、总分得当、以小见大、层层深入、过渡照应、伏笔铺垫等。

5.思想感情:

迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、仰慕、激愤,坚守节操、忧国忧民等。

6.作用:

深化意境、深化主旨、意境深远、意境优美、意味深长、耐人寻味、言近旨远等。

【答题模式】准确术语+诗句内容+情感效果

四、语言炼字类

常见的概述语言特色的词语

语言特点:

清新、朴素、雅致、平实、华丽、绚丽、幽默、活泼、诙谐、庄重、简约、简洁、精练、精当、生动、凝练、洗练、含蓄、明快、通俗、口语化、明白如话等

语言风格:

豪放、雄奇、沉郁、直率、婉约、婉转、风趣、工丽;苍凉雄健、委婉蕴藉、飘逸洒脱、苍凉悲壮、缠绵悱恻、情真意切、气势雄壮、自然流畅、忧郁激愤、沉郁顿挫、清新典雅、婉约凄切、新鲜活泼、气势磅礴、奇特新颖、平白清新、语淡情浓等。

诗歌的个人风格:

陶渊明的朴素自然、杜甫的沉郁顿挫、白居易的通俗易懂、

李白的豪迈飘逸、王昌龄的雄健高昂、杜牧的清健俊爽、

李商隐的朦胧隐晦、王维的清新自然、温庭筠的绮丽香艳、

高适的悲壮苍凉、陆游的慷慨激昂 、苏轼的旷达豪迈

李清照 ——早期清新明丽 晚期低回婉转,凄切哀伤

【答题模式】

炼字类:表明观点+解释含义或还原景象+情感效果

语言特色类:准确风格术语+分析解说(含情感效果)

《木兰诗》

1.“东市买……北市买长鞭。”这句话运用了什么修辞?有什么作用?

这四句运用了排比、互文的修辞手法,将木兰连赴东西南北四市匆忙购置战马鞍具等的情景具体生动地描绘了出来。不但表现了木兰准备出征时的紧张急切、井然有序,也渲染出战事的紧急。

2.分析“旦辞爷娘去……”“旦辞黄河去……”这两句话的表达效果。

这两组句子表现出木兰行军的神速,军情的紧急,心情的迫切,渲染了紧张的战争氛围。以“不闻”开头的两个句子,间隔反复,紧相呼应,揭示出木兰乍离家乡,思念亲人,离乡愈远,思亲愈切的心情;“不闻”和“但闻”形成对比,将征程之紧和思乡之切淋漓尽致地表现了出来。

3.“朔气传金柝,寒光照铁衣”这两句话运用了什么描写?有什么作用?

这两句自然环境描写,运用了对偶的修辞手法,描绘木兰在边塞军营的艰苦生活,烘托出木兰的勇敢坚强。

4.“将军百战死,壮士十年归”,这两句话运用什么修辞?有什么表达效果?

这两句运用了互文的修辞手法,概括了战争的频繁持久、战斗的激烈残酷。

5.千百年来,木兰的形象家喻户晓,木兰还成为美国迪士尼大片中的主要角色。是什么原因使得她有如此魅力?

①木兰的形象既有传奇性,又有丰富性。她既是奇女子,又是普通人;既是巾帼英雄,又是平民少女;既是矫健的勇士,又是娇美的女儿。②她勤劳善良又坚毅勇敢、淳厚质朴又机敏活泼、热爱亲人又报效国家、不慕高官厚禄又热爱和平生活。她的身上集中体现了我国劳动人民的美好品德,这是其形象经久不衰的重要原因。

6.全文最后一段有什么特点?这样结束全诗好不好?

使用隐喻作结。这样结束全诗,不但十分形象地解释了“火伴”们的惊讶,对读者必然产生的疑问做出了回答,还表明了木兰富有机趣智慧而又充满自豪的神态表情,丰富了木兰的形象;同时使全诗锦上添花。

《竹里馆》王维

1、这首诗写了一种怎样的情景?

诗人在竹林里独自弹琴、长啸、与明月相伴的情景。

2、这首诗一二句写了什么内容?三四句写了什么?

一二句:写诗人“独坐”“弹琴”“长啸”等动作。三四句:写夜静人寂,明月相伴。

3、这首诗营造了怎样的意境,表现了诗人怎样的思想感情?

营造了优美高雅的意境,表达了诗人宁静、淡泊的心情。

4、本诗主要运用了什么表现手法?试具体分析。

反衬。以弹琴长啸反衬竹林的寂静,以明月的光影反衬深林的幽暗。

《春夜洛城闻笛》

1、这首诗抒发了诗人怎样的感情?

思念家乡。

2、 “暗”和“飞”用得好,说说它在文中的表达效果是什么

“暗”,写出吹笛人吹笛是毫不经意地吹,引起人们无限的感慨。

“飞”字写出出乎听众的意料,使无形的声音形象化。写出了笛音悠远、轻细的特点。

3、第二句中的“散”和“满”字有什么表达效果?

“散”字写出了笛声悠扬、深远、飘忽不定情状。

“满”字运用夸张的艺术手法,极写夜之宁静,笛之悠扬,反衬诗人内心闻笛后的孤寂心情。

4、第二句和第四的艺术手法分别是什么 它们的表达效果又是什么

第二句的艺术手法是夸张。它的表达效果是:极力渲染夜的静谧、笛声的悠扬动听。反衬诗人内心闻笛后的孤寂心情。

第四句的艺术手法是反问。它的表达效果是:加强思乡的感情,有一唱三叹的美学效果。

《逢入京使》

1、这首诗表达了诗人怎样的情感?

表达了诗人远涉边塞的思乡怀亲之情。

2、“凭君传语报平安” 表达了诗人怎样的心理?

表达了诗人挂念亲人而又无可寄托,担心亲人挂念自己的复杂心理

3、展开联想与想象,描绘一下前两句所展现的画面。

离开长安已经好多天了,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天.诗人又思念起家乡和亲人,不禁掩面抽泣,泪水很快就沾湿了双袖。

4、“双袖龙钟泪不干”运用了什么修辞手法?有什么作用?

夸张,表现了思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做铺垫。

5、“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”蕴含着怎样的情怀?

一方面有对帝京、故园的相思之情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

《晚春》

1.这首诗的语言特点?请分析。

运用拟人手法,语言活泼生动有趣。如:草树能知、解、斗,能以才思论天下。

2、一、二句写出了晚春景致怎样的特点

草木留春,万紫千红

3、诗的三、四两句意蕴深刻,为历代传诵。请对这两句诗作赏析

运用拟人、比喻手法,生动形象地描绘了朴素无华的杨花榆荚也不甘示弱,化作雪花随风飘舞,加入了留春的行列,作者借此表达了要珍惜光阴、不失时机的人生态度。

4、请说出“百般红紫斗芳菲”中的“斗”的修辞手法,并简析其妙处。

---拟人,形象生动地写出了晚春时节花草树木竞相开花、争妍斗艳的美丽景象。

《登幽州台歌》

1.这首诗的主题是什么?

这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞无聊的愁苦情怀。

2.你看到一个怎样的陈子昂?用几句话描绘你感受到的诗人的形象。(外貌、动作、语言、神态等)

我看到一个沉思的陈子昂。我看到一个为自己不能实现人生价值而怆然涕下的陈子昂;

我看见一个有着积极的人生追求,渴望实现自身价值的陈子昂。诗人独自站在幽州台上,他仰望长天,俯视大地,潸然泪下

3.《登幽州台歌》为我们描绘了一幅怎样的画面?

作者孤独地站在幽州台上,面对着燕昭王纳贤之地,仰首责问苍天。天地茫茫,空阔寂寥,深感自己英雄空老,报国无门,内心满怀悲愤,不禁怆然泪下的凄凉画面。

1.三、四句用词极为精练传神,一个“钟”字和一个“割”字,写出了泰山的神奇秀丽和能分割日夜的巍峨形象。

2.最后两句“会当凌绝顶,一览众山小”写望岳而生登临峰顶之意愿,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,显示出他坚韧不拔的性格和远大的政治抱负。

《望岳》

3.这首诗颔联是描写近望泰山所见的景物,请简要分析“钟”“割”字好在何处。

①“钟”是“聚集”意思,大自然将神奇秀丽集中于泰山,运用拟人,将大自然写的有情,生动形象的写出大自然的神奇秀丽,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

②“割”是“分开”的意思,写出了泰山将山南北的阳光切断形成两种不同的自然景观,突出了泰山隐天蔽日的奇险,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

4.“会当凌绝顶,一览众山小”已成为流传千古的名句,试分析这两句诗表达了诗人怎样的雄心和气概?并品析其中蕴含的人生哲理。

表达了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、实现自己远大抱负的雄心壮志。

人生哲理:人生如登山,只有不畏艰难险阻,奋力登上“绝顶”,才能享受“一览众山小”的胜利的喜悦。

《登飞来峰》

阅读赏析:

1.“不畏浮云遮望眼”中的“浮云”字面意思是遮住太阳的云;深层含义是喻指社会上奸邪力量的阻碍。

2.诗中前两句用千寻来描绘飞来峰塔的高大;后两句中“不畏云遮望眼”表面看起来是写自然现象,实际暗指社会现象。

3.赏读全诗,谈谈你对“不畏浮遮望眼,只缘身在最高层”的理解。

此句充满哲理,借登峰用形象生动的语言抒发了作者不畏奸邪当道、君主昏庸的社会现状,敢于面对现实的远大抱负。

4.这首诗看似描写景物,实则揭示了一个高瞻远瞩的人生哲理。(或站得高才能望得远)

5.结合你的感受,谈谈你对不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层的理解

此句充满了哲理,借登峰用形象的的语言说明:只要目光远大,信念坚定,任何困难都不惧怕。

《游山西村》

主题内容:

这是一首记游诗,记录了诗人罢官归故里后一次到山西村游赏的经历,记叙村行沿途风光和农村的风俗淳朴,充满浓厚的生活气息和丰收的喜悦。

名句赏析:

1.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”两句,写出了路疑无而实有景似绝又复现的境界,富有哲理又给人启迪:人在遇到困境时,往往会峰回路转,生出许多希望。

2、“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”意思是社日未到,但农人们已吹萧击鼓,结对往来,衣着简朴。这两句写出了农村的风俗人情,充满了淳厚的生活气息。

己亥杂诗

1.赏析:浩荡离愁白日斜。

“浩荡离愁白日斜” 中“浩荡”本指水势浩大,在这里比喻“愁”,表明诗人虽辞官回乡,但是他仍然为国家的命运忧愁。

2.请对“落红不是无情物,化作春泥更护花”略作赏析。

诗人以拟人手法将落花写成有感情的,说是即使化作了春泥也要护花;用“落花”自喻,表明诗人虽辞官归隐,仍然像落花变春泥再芒花一样,对社会、对国家尽心尽力。比喻新颖,形象表达了诗人内心炽热的爱国情感。

(22-23七年级下·北京石景山·期末)阅读《望岳》,完成下面小题。

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

1.本诗八句没有一个“望”字,“望岳”之意却贯穿全诗。首联写远望,“① ”写出泰山的苍翠绵延。颔联写仰望:“钟”字意为② ,突出泰山的神奇秀丽;“割”字意为分割,表明同一时间山之南北明暗不同,写出泰山③ 的雄姿。颈联两句更从细节处写“望”,由“归鸟”可知时间已近④ ,而诗人仍然注目“岱宗”,为尾联的抒情蓄势。

2.结合诗意,说说你从本诗尾联读出了青年杜甫怎样的情怀。

【答案】1. 青未了 聚集 高峻 傍晚 2.勇于攀登、俯视一切的雄心和壮志,洋溢着蓬勃向上的朝气

(23-24七年级下·陕西西安·期中)阅读下面的诗歌,完成问题。

逢入京使

【唐】岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

1.诗歌前两句中的“漫漫”写出了此去路途的 。“龙钟”在这里的意思是 。

2.假如作者与使者相遇时,有纸笔供他写家书,诗人会在信中表达怎样的情感呢?请你以第一人称为他代言。

【答案】1. 遥远 流泪的样子 2.示例:亲爱的家人,我在遥远的他乡,心中满是对你们的思念。我无法亲自书写,只能拜托入京的使者代为传达我的平安。请你们放心,我会照顾好自己,努力追求梦想。同时,我也深深地挂念着你们,期待早日团聚。愿这简短的话语能带给你们我的思念与祝福。

(23-24七年级下·河南驻马店·期中)阅读下面一首诗,完成各题。

望岳(杜甫)

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

1.《唐宋诗醇》中乾隆评本诗说:“四十字气势,欲与岱岳争雄。”诗人将自己的雄心与泰山的雄伟巧妙交融,请结合划线语句描绘的情景谈谈你的理解。

2.请说说诗歌最后两句为什么千百年来都能引起人们的情感共鸣。

【答案】

1.诗人近望泰山,慨叹于大自然对泰山的钟爱,将神奇与秀美都集中于泰山;仰望泰山,巍峨高峻的泰山将山南山北分成明亮与昏暗的两面。这雄伟神奇的景象让诗人内心激荡,自然随泰山的雄伟而生发登高的遐想,抒发出不畏艰险、勇于攀登的雄心和气概。

2.示例:这两句诗写出了泰山的高大雄伟,抒发了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和豪迈气概。它既表达了诗人的远大抱负,又激励人们在人生的道路上勇攀高峰,因而能引起人们的强烈共鸣。

(22-23七年级下·河南焦作·期末)阅读下面一首诗,回答问题。

登飞来峰

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

1.如何理解诗中的“浮云”?

2.请任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

【答案】1.“浮云”在古代诗歌中常用来借代奸佞小人,这里比喻当时的保守势力或眼前的困难、障碍、挫折等。 2.示例一:虚实结合,“塔”是实写,“闻说”写传闻之景,即站在高塔上能看到旭日东升的灿烂景象,是虚写,虚实结合,为下文的抒情、议论做铺垫。

示例二:运用夸张的修辞方法,“千寻”借写峰上的古塔之高,暗示自己的立足点之高。

示例三:正面描写和侧面描写相结合。“千寻”正面写峰高、塔高,“鸡鸣”即“见日升”,从侧面衬托出峰高、塔高。(任选一个角度,赏析合理即可)

(21-22七年级下·四川内江·期中)阅读下面的古诗,完成小题。

过松源晨炊漆公店

杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

政入万山围子里,一山放出一山拦。

1.“一山放出一山拦”一句中“放出”和“拦”有怎样的表达效果?请简要分析。

2.请从虚实结合的角度分析本诗所表达的人生哲理。

【答案】1.“放出”和“拦”这两个词,用拟人的修辞方法形象地写出了山山相连的特点,写得生动,富有情趣。 2.实写翻山越岭,走出一座山峰后还有更多的连绵的山峰在前面阻挡,虚写生活中、人生中的困难一个接着一个,诗人将生活中的困难比喻成山峰,生动形象地告诉人们,在人生道路上最好不要为眼前的顺境所迷惑,要放眼长远,认真对待,才能不断克服困难,履险如夷。

(2023·广西防城港·一模)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

游山西村

陆游〔宋代〕

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

1.下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗歌首联写主人盛情留客,渲染出农家秋收后的欢乐气氛,为下面出游写景抒情作了有力的铺垫。

B.诗歌颈联则由自然入人事,描摹了南宋初年的农村风俗画卷。表现了诗人对传统文化的热爱。

C.诗歌尾联写大地被淡淡的月光笼罩着,给春社过后的村庄染上一层静谧的色彩,别有一番情趣。

D.全诗结构严谨,主线突出,全诗八句无一“游”字,而处处切“游”字,游兴十足,游意不尽。

2.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”一联蕴含哲理,是千古传唱的佳句,请你描绘此联的画面。

【答案】1.A 此项“渲染出农家秋收后的欢乐气氛”说法有误,据“箫鼓追随春社近”可知,此时季节为春天,故应为“渲染出农家丰收后的欢乐气氛”;

故选A。

2.示例:一座座山,连绵不绝;一道道水,曲折迂回。怀疑会无路可行的时候,忽然看见柳色浓绿,花色明丽,又一个村庄出现在眼前。

再

见

2023-2024学年七年级语文下期期末考点大串讲

专题09 诗歌鉴赏

01

02

04

05

03

目

录

考点透视

技巧总结

知识梳理

典例引领

考场练兵

《语文课程标准》中明确规定:

1.诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位,背诵优秀诗文。

2.阅读表现人与自然的优秀文学作品,包括古诗文名篇,体会作者通过语言和形象构建的艺术世界,借鉴其中的写作手法,表达自己对自然的观察和思考,抒发自己的情感。

诗歌鉴赏主要考点

(一)主题、内容和情感的理解;

(二)表达技巧的鉴赏

⒈ 表达方式 (描写方法、抒情方式)⒉ 表现手法 ⒊ 修辞方法

(三)品味诗歌语言、名句赏析(写作技巧、表达效果)

⒈ 品味关键词语的妙用;

⒉ 对诗句进行扩充性描写。

(四)结构形式的鉴赏

常见题型 1.诗歌鉴赏选择题

2.诗歌鉴赏简答

3.诗歌鉴赏与文言文阅读综合考查

命题趋势

近年来,在全国各地语文试卷中,对诗歌鉴赏的考查均为必考题,一般设置2-3个小题,第1题通常侧重考查诗歌的基本内容及情感,第2题通常考查对诗句的赏析。部分地区习惯结合课外诗词考查,或者只考查课外古诗词。

一、形象意境类

1.形象

诗歌中的形象,既指抒情诗中的抒情主人公(抒情主体形象),更多的则是指诗歌中所描写的景与物。意象是寓“意”之“象”,是诗歌用来寄托诗人主观情思的客观物象,包括景和物。

(一)送别类意象(或表达依依不舍之情,或叙写别后的思念)

(二)思乡类意象(或表达对家乡的思念,或表达对亲人的牵挂)

(三)愁苦类意象(或表达忧愁、悲伤心情,或渲染凄冷、悲凉气氛)

(四)抒怀类意象(或托物显示高洁的品质,或抒发感慨)

(五)爱情类意象(用以表达爱恋、相思之情)

(七)闲适类意象(或表达清闲恬淡的心情,或表达对隐居生活的向往)

2.常见意境特点术语:

雄浑开阔,雄奇瑰丽,恢弘高远,浩瀚辽阔,博大新奇,深邃奇崛,

朦胧渺远,空灵高远,空蒙迷茫,虚幻飘渺,苍凉悲壮;优美迷人,

清新明丽,清净幽远,宁静恬淡,安谧美好,清净悠闲;冷森幽僻,

凄清冷落 萧疏凄寂 淡雅闲适等。

【答题模式】

形象画面分析:特征+形象画面定位

意象意境解说:意境描摹+特点概括(或效果简析)。

即先用自己的话把诗句的意境描摹出来,再概括情境特点(如雄浑壮阔、高阔远深、恬静优美、萧瑟凄凉、生机勃勃、孤寂冷清等),或者对意境的作用效果加以简单解说。

二、情感主旨类

思想——忧国忧民之感慨、国破家亡之痛楚、游子逐客之凄凉、征夫思妇之幽怨、怀才不遇之寂寞、报国无门之激愤、建功立业之豪迈、自由悠闲之恬淡、秀美山河之热爱、亲情友情之真挚、归耕隐居之乐、黑暗官场之苦、离别思念之绪、贬官谪居之恨、时光易逝韶光不再之感慨等。

情感——寂寞(愁绪万端、欲说还休、凄清冷落、感伤失落、报国无门、物是人非)、超脱(寄情山水、向往安宁)、豪放(咏史述志、状景抒怀)、婉约(闺中独处、思念情郎、泪洒楼台、月影自怜)、思乡、怀友、题赠。愉悦、欣喜;惆怅、郁闷、忧愁;孤独、凄清;悲观、失落、伤感;激昂、奔放;乐观、豁达、仰慕、激愤;恬淡、闲适、怀古伤今、借古讽今等。

【答题模式】

情感:诗句内容概括+情感特征。

主旨:诗歌具体内容+情感特征或诗歌主题

三、表达技巧类

1.修辞方法:比喻、拟人、设问、反问、借代、对偶、夸张、衬托、用典、化用、互文、反复等。

2.表达方式:记叙、议论、描写、抒情。

抒情:可分为直接抒情,间接抒情(借景抒情、托物言志;情景交融)。

描写:可分为动静结合、虚实结合、点面结合、明暗结合、正侧结合、粗笔勾勒、白描工笔;乐景写哀、哀景写乐等。

3.表现手法:

赋、比、兴;抑扬变化、铺陈描写、象征、联想、衬托、对比、想象、联想、照应、托物言志等。

4.篇章结构:

开门见山、曲笔入题、卒章显志、以景结情、总分得当、以小见大、层层深入、过渡照应、伏笔铺垫等。

5.思想感情:

迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、仰慕、激愤,坚守节操、忧国忧民等。

6.作用:

深化意境、深化主旨、意境深远、意境优美、意味深长、耐人寻味、言近旨远等。

【答题模式】准确术语+诗句内容+情感效果

四、语言炼字类

常见的概述语言特色的词语

语言特点:

清新、朴素、雅致、平实、华丽、绚丽、幽默、活泼、诙谐、庄重、简约、简洁、精练、精当、生动、凝练、洗练、含蓄、明快、通俗、口语化、明白如话等

语言风格:

豪放、雄奇、沉郁、直率、婉约、婉转、风趣、工丽;苍凉雄健、委婉蕴藉、飘逸洒脱、苍凉悲壮、缠绵悱恻、情真意切、气势雄壮、自然流畅、忧郁激愤、沉郁顿挫、清新典雅、婉约凄切、新鲜活泼、气势磅礴、奇特新颖、平白清新、语淡情浓等。

诗歌的个人风格:

陶渊明的朴素自然、杜甫的沉郁顿挫、白居易的通俗易懂、

李白的豪迈飘逸、王昌龄的雄健高昂、杜牧的清健俊爽、

李商隐的朦胧隐晦、王维的清新自然、温庭筠的绮丽香艳、

高适的悲壮苍凉、陆游的慷慨激昂 、苏轼的旷达豪迈

李清照 ——早期清新明丽 晚期低回婉转,凄切哀伤

【答题模式】

炼字类:表明观点+解释含义或还原景象+情感效果

语言特色类:准确风格术语+分析解说(含情感效果)

《木兰诗》

1.“东市买……北市买长鞭。”这句话运用了什么修辞?有什么作用?

这四句运用了排比、互文的修辞手法,将木兰连赴东西南北四市匆忙购置战马鞍具等的情景具体生动地描绘了出来。不但表现了木兰准备出征时的紧张急切、井然有序,也渲染出战事的紧急。

2.分析“旦辞爷娘去……”“旦辞黄河去……”这两句话的表达效果。

这两组句子表现出木兰行军的神速,军情的紧急,心情的迫切,渲染了紧张的战争氛围。以“不闻”开头的两个句子,间隔反复,紧相呼应,揭示出木兰乍离家乡,思念亲人,离乡愈远,思亲愈切的心情;“不闻”和“但闻”形成对比,将征程之紧和思乡之切淋漓尽致地表现了出来。

3.“朔气传金柝,寒光照铁衣”这两句话运用了什么描写?有什么作用?

这两句自然环境描写,运用了对偶的修辞手法,描绘木兰在边塞军营的艰苦生活,烘托出木兰的勇敢坚强。

4.“将军百战死,壮士十年归”,这两句话运用什么修辞?有什么表达效果?

这两句运用了互文的修辞手法,概括了战争的频繁持久、战斗的激烈残酷。

5.千百年来,木兰的形象家喻户晓,木兰还成为美国迪士尼大片中的主要角色。是什么原因使得她有如此魅力?

①木兰的形象既有传奇性,又有丰富性。她既是奇女子,又是普通人;既是巾帼英雄,又是平民少女;既是矫健的勇士,又是娇美的女儿。②她勤劳善良又坚毅勇敢、淳厚质朴又机敏活泼、热爱亲人又报效国家、不慕高官厚禄又热爱和平生活。她的身上集中体现了我国劳动人民的美好品德,这是其形象经久不衰的重要原因。

6.全文最后一段有什么特点?这样结束全诗好不好?

使用隐喻作结。这样结束全诗,不但十分形象地解释了“火伴”们的惊讶,对读者必然产生的疑问做出了回答,还表明了木兰富有机趣智慧而又充满自豪的神态表情,丰富了木兰的形象;同时使全诗锦上添花。

《竹里馆》王维

1、这首诗写了一种怎样的情景?

诗人在竹林里独自弹琴、长啸、与明月相伴的情景。

2、这首诗一二句写了什么内容?三四句写了什么?

一二句:写诗人“独坐”“弹琴”“长啸”等动作。三四句:写夜静人寂,明月相伴。

3、这首诗营造了怎样的意境,表现了诗人怎样的思想感情?

营造了优美高雅的意境,表达了诗人宁静、淡泊的心情。

4、本诗主要运用了什么表现手法?试具体分析。

反衬。以弹琴长啸反衬竹林的寂静,以明月的光影反衬深林的幽暗。

《春夜洛城闻笛》

1、这首诗抒发了诗人怎样的感情?

思念家乡。

2、 “暗”和“飞”用得好,说说它在文中的表达效果是什么

“暗”,写出吹笛人吹笛是毫不经意地吹,引起人们无限的感慨。

“飞”字写出出乎听众的意料,使无形的声音形象化。写出了笛音悠远、轻细的特点。

3、第二句中的“散”和“满”字有什么表达效果?

“散”字写出了笛声悠扬、深远、飘忽不定情状。

“满”字运用夸张的艺术手法,极写夜之宁静,笛之悠扬,反衬诗人内心闻笛后的孤寂心情。

4、第二句和第四的艺术手法分别是什么 它们的表达效果又是什么

第二句的艺术手法是夸张。它的表达效果是:极力渲染夜的静谧、笛声的悠扬动听。反衬诗人内心闻笛后的孤寂心情。

第四句的艺术手法是反问。它的表达效果是:加强思乡的感情,有一唱三叹的美学效果。

《逢入京使》

1、这首诗表达了诗人怎样的情感?

表达了诗人远涉边塞的思乡怀亲之情。

2、“凭君传语报平安” 表达了诗人怎样的心理?

表达了诗人挂念亲人而又无可寄托,担心亲人挂念自己的复杂心理

3、展开联想与想象,描绘一下前两句所展现的画面。

离开长安已经好多天了,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天.诗人又思念起家乡和亲人,不禁掩面抽泣,泪水很快就沾湿了双袖。

4、“双袖龙钟泪不干”运用了什么修辞手法?有什么作用?

夸张,表现了思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做铺垫。

5、“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”蕴含着怎样的情怀?

一方面有对帝京、故园的相思之情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

《晚春》

1.这首诗的语言特点?请分析。

运用拟人手法,语言活泼生动有趣。如:草树能知、解、斗,能以才思论天下。

2、一、二句写出了晚春景致怎样的特点

草木留春,万紫千红

3、诗的三、四两句意蕴深刻,为历代传诵。请对这两句诗作赏析

运用拟人、比喻手法,生动形象地描绘了朴素无华的杨花榆荚也不甘示弱,化作雪花随风飘舞,加入了留春的行列,作者借此表达了要珍惜光阴、不失时机的人生态度。

4、请说出“百般红紫斗芳菲”中的“斗”的修辞手法,并简析其妙处。

---拟人,形象生动地写出了晚春时节花草树木竞相开花、争妍斗艳的美丽景象。

《登幽州台歌》

1.这首诗的主题是什么?

这首诗通过写登临幽州台的所想所感,抒发作者怀才不遇、寂寞无聊的愁苦情怀。

2.你看到一个怎样的陈子昂?用几句话描绘你感受到的诗人的形象。(外貌、动作、语言、神态等)

我看到一个沉思的陈子昂。我看到一个为自己不能实现人生价值而怆然涕下的陈子昂;

我看见一个有着积极的人生追求,渴望实现自身价值的陈子昂。诗人独自站在幽州台上,他仰望长天,俯视大地,潸然泪下

3.《登幽州台歌》为我们描绘了一幅怎样的画面?

作者孤独地站在幽州台上,面对着燕昭王纳贤之地,仰首责问苍天。天地茫茫,空阔寂寥,深感自己英雄空老,报国无门,内心满怀悲愤,不禁怆然泪下的凄凉画面。

1.三、四句用词极为精练传神,一个“钟”字和一个“割”字,写出了泰山的神奇秀丽和能分割日夜的巍峨形象。

2.最后两句“会当凌绝顶,一览众山小”写望岳而生登临峰顶之意愿,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,显示出他坚韧不拔的性格和远大的政治抱负。

《望岳》

3.这首诗颔联是描写近望泰山所见的景物,请简要分析“钟”“割”字好在何处。

①“钟”是“聚集”意思,大自然将神奇秀丽集中于泰山,运用拟人,将大自然写的有情,生动形象的写出大自然的神奇秀丽,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

②“割”是“分开”的意思,写出了泰山将山南北的阳光切断形成两种不同的自然景观,突出了泰山隐天蔽日的奇险,抒发了诗人对祖国河山的热爱。

4.“会当凌绝顶,一览众山小”已成为流传千古的名句,试分析这两句诗表达了诗人怎样的雄心和气概?并品析其中蕴含的人生哲理。

表达了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、实现自己远大抱负的雄心壮志。

人生哲理:人生如登山,只有不畏艰难险阻,奋力登上“绝顶”,才能享受“一览众山小”的胜利的喜悦。

《登飞来峰》

阅读赏析:

1.“不畏浮云遮望眼”中的“浮云”字面意思是遮住太阳的云;深层含义是喻指社会上奸邪力量的阻碍。

2.诗中前两句用千寻来描绘飞来峰塔的高大;后两句中“不畏云遮望眼”表面看起来是写自然现象,实际暗指社会现象。

3.赏读全诗,谈谈你对“不畏浮遮望眼,只缘身在最高层”的理解。

此句充满哲理,借登峰用形象生动的语言抒发了作者不畏奸邪当道、君主昏庸的社会现状,敢于面对现实的远大抱负。

4.这首诗看似描写景物,实则揭示了一个高瞻远瞩的人生哲理。(或站得高才能望得远)

5.结合你的感受,谈谈你对不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层的理解

此句充满了哲理,借登峰用形象的的语言说明:只要目光远大,信念坚定,任何困难都不惧怕。

《游山西村》

主题内容:

这是一首记游诗,记录了诗人罢官归故里后一次到山西村游赏的经历,记叙村行沿途风光和农村的风俗淳朴,充满浓厚的生活气息和丰收的喜悦。

名句赏析:

1.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”两句,写出了路疑无而实有景似绝又复现的境界,富有哲理又给人启迪:人在遇到困境时,往往会峰回路转,生出许多希望。

2、“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”意思是社日未到,但农人们已吹萧击鼓,结对往来,衣着简朴。这两句写出了农村的风俗人情,充满了淳厚的生活气息。

己亥杂诗

1.赏析:浩荡离愁白日斜。

“浩荡离愁白日斜” 中“浩荡”本指水势浩大,在这里比喻“愁”,表明诗人虽辞官回乡,但是他仍然为国家的命运忧愁。

2.请对“落红不是无情物,化作春泥更护花”略作赏析。

诗人以拟人手法将落花写成有感情的,说是即使化作了春泥也要护花;用“落花”自喻,表明诗人虽辞官归隐,仍然像落花变春泥再芒花一样,对社会、对国家尽心尽力。比喻新颖,形象表达了诗人内心炽热的爱国情感。

(22-23七年级下·北京石景山·期末)阅读《望岳》,完成下面小题。

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

1.本诗八句没有一个“望”字,“望岳”之意却贯穿全诗。首联写远望,“① ”写出泰山的苍翠绵延。颔联写仰望:“钟”字意为② ,突出泰山的神奇秀丽;“割”字意为分割,表明同一时间山之南北明暗不同,写出泰山③ 的雄姿。颈联两句更从细节处写“望”,由“归鸟”可知时间已近④ ,而诗人仍然注目“岱宗”,为尾联的抒情蓄势。

2.结合诗意,说说你从本诗尾联读出了青年杜甫怎样的情怀。

【答案】1. 青未了 聚集 高峻 傍晚 2.勇于攀登、俯视一切的雄心和壮志,洋溢着蓬勃向上的朝气

(23-24七年级下·陕西西安·期中)阅读下面的诗歌,完成问题。

逢入京使

【唐】岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

1.诗歌前两句中的“漫漫”写出了此去路途的 。“龙钟”在这里的意思是 。

2.假如作者与使者相遇时,有纸笔供他写家书,诗人会在信中表达怎样的情感呢?请你以第一人称为他代言。

【答案】1. 遥远 流泪的样子 2.示例:亲爱的家人,我在遥远的他乡,心中满是对你们的思念。我无法亲自书写,只能拜托入京的使者代为传达我的平安。请你们放心,我会照顾好自己,努力追求梦想。同时,我也深深地挂念着你们,期待早日团聚。愿这简短的话语能带给你们我的思念与祝福。

(23-24七年级下·河南驻马店·期中)阅读下面一首诗,完成各题。

望岳(杜甫)

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

1.《唐宋诗醇》中乾隆评本诗说:“四十字气势,欲与岱岳争雄。”诗人将自己的雄心与泰山的雄伟巧妙交融,请结合划线语句描绘的情景谈谈你的理解。

2.请说说诗歌最后两句为什么千百年来都能引起人们的情感共鸣。

【答案】

1.诗人近望泰山,慨叹于大自然对泰山的钟爱,将神奇与秀美都集中于泰山;仰望泰山,巍峨高峻的泰山将山南山北分成明亮与昏暗的两面。这雄伟神奇的景象让诗人内心激荡,自然随泰山的雄伟而生发登高的遐想,抒发出不畏艰险、勇于攀登的雄心和气概。

2.示例:这两句诗写出了泰山的高大雄伟,抒发了诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和豪迈气概。它既表达了诗人的远大抱负,又激励人们在人生的道路上勇攀高峰,因而能引起人们的强烈共鸣。

(22-23七年级下·河南焦作·期末)阅读下面一首诗,回答问题。

登飞来峰

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

1.如何理解诗中的“浮云”?

2.请任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

【答案】1.“浮云”在古代诗歌中常用来借代奸佞小人,这里比喻当时的保守势力或眼前的困难、障碍、挫折等。 2.示例一:虚实结合,“塔”是实写,“闻说”写传闻之景,即站在高塔上能看到旭日东升的灿烂景象,是虚写,虚实结合,为下文的抒情、议论做铺垫。

示例二:运用夸张的修辞方法,“千寻”借写峰上的古塔之高,暗示自己的立足点之高。

示例三:正面描写和侧面描写相结合。“千寻”正面写峰高、塔高,“鸡鸣”即“见日升”,从侧面衬托出峰高、塔高。(任选一个角度,赏析合理即可)

(21-22七年级下·四川内江·期中)阅读下面的古诗,完成小题。

过松源晨炊漆公店

杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

政入万山围子里,一山放出一山拦。

1.“一山放出一山拦”一句中“放出”和“拦”有怎样的表达效果?请简要分析。

2.请从虚实结合的角度分析本诗所表达的人生哲理。

【答案】1.“放出”和“拦”这两个词,用拟人的修辞方法形象地写出了山山相连的特点,写得生动,富有情趣。 2.实写翻山越岭,走出一座山峰后还有更多的连绵的山峰在前面阻挡,虚写生活中、人生中的困难一个接着一个,诗人将生活中的困难比喻成山峰,生动形象地告诉人们,在人生道路上最好不要为眼前的顺境所迷惑,要放眼长远,认真对待,才能不断克服困难,履险如夷。

(2023·广西防城港·一模)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

游山西村

陆游〔宋代〕

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

1.下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.诗歌首联写主人盛情留客,渲染出农家秋收后的欢乐气氛,为下面出游写景抒情作了有力的铺垫。

B.诗歌颈联则由自然入人事,描摹了南宋初年的农村风俗画卷。表现了诗人对传统文化的热爱。

C.诗歌尾联写大地被淡淡的月光笼罩着,给春社过后的村庄染上一层静谧的色彩,别有一番情趣。

D.全诗结构严谨,主线突出,全诗八句无一“游”字,而处处切“游”字,游兴十足,游意不尽。

2.“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”一联蕴含哲理,是千古传唱的佳句,请你描绘此联的画面。

【答案】1.A 此项“渲染出农家秋收后的欢乐气氛”说法有误,据“箫鼓追随春社近”可知,此时季节为春天,故应为“渲染出农家丰收后的欢乐气氛”;

故选A。

2.示例:一座座山,连绵不绝;一道道水,曲折迂回。怀疑会无路可行的时候,忽然看见柳色浓绿,花色明丽,又一个村庄出现在眼前。

再

见

同课章节目录