2024四川中考历史二轮中考题型研究 中国古代史 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融(课件)(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024四川中考历史二轮中考题型研究 中国古代史 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融(课件)(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-22 17:33:24 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

中国古代史 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

时空坐标

1

双线模式学考点

2

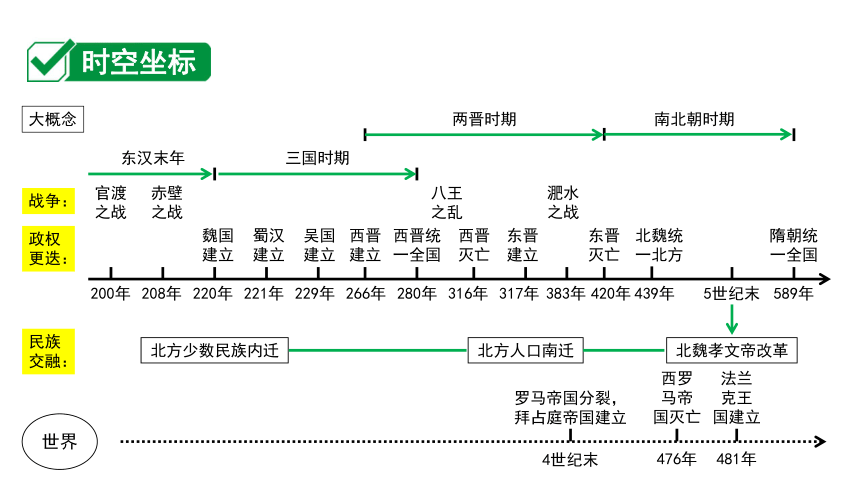

时空坐标

200年

战争:

世界

政权

更迭:

民族交融:

208年

220年

221年

229年

266年

280年

316年

317年

420年

439年

5世纪末

589年

官渡之战

赤壁之战

魏国建立

蜀汉建立

吴国建立

西晋建立

西晋统一全国

西晋灭亡

东晋建立

东晋灭亡

隋朝统一全国

三国时期

两晋时期

南北朝时期

北方少数民族内迁

北方人口南迁

北魏孝文帝改革

4世纪末

481年

罗马帝国分裂,

拜占庭帝国建立

东汉末年

八王之乱

淝水之战

383年

476年

西罗

马帝

国灭亡

法兰

克王

国建立

北魏统一北方

大概念

【全球视野】三国两晋南北朝时期是我国封建政权大分裂时期。大致在同一时期,西方罗马帝国由盛转衰,分裂为东西两个帝国。

双线模式学考点

1

考点

官渡之战 赤壁之战 三国鼎立

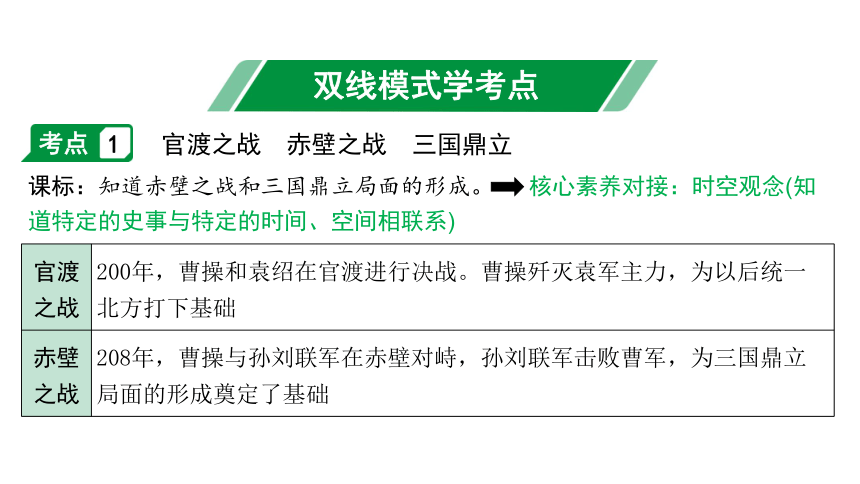

课标:知道赤壁之战和三国鼎立局面的形成。 核心素养对接:时空观念(知道特定的史事与特定的时间、空间相联系)

官渡之战 200年,曹操和袁绍在官渡进行决战。曹操歼灭袁军主力,为以后统一北方打下基础

赤壁之战 208年,曹操与孙刘联军在赤壁对峙,孙刘联军击败曹军,为三国鼎立局面的形成奠定了基础

三国鼎立 国家 建立 时间 建 立者 都城 统治措施

魏 220年 曹丕 洛阳 重视农业生产,大力兴修水利,使北方生产得到恢复和发展 汉 (蜀汉) 221年 刘备 成都 发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发 吴 229年 孙权 建业 开发江东,造船业发达,发展海外贸易;230年,孙权派卫温率领船队到达夷洲(今台湾),加强了台湾与大陆的联系 三国鼎立形势图

辨识要点:魏、蜀、吴、赤壁

政权分布特点:魏统治北方地区,蜀控制西南地区,吴控制长江中下游地区

三国鼎立 影响 使东汉末年的州牧割据走向局部统一,为之后全国范围内的统一奠定了基础

2

考点

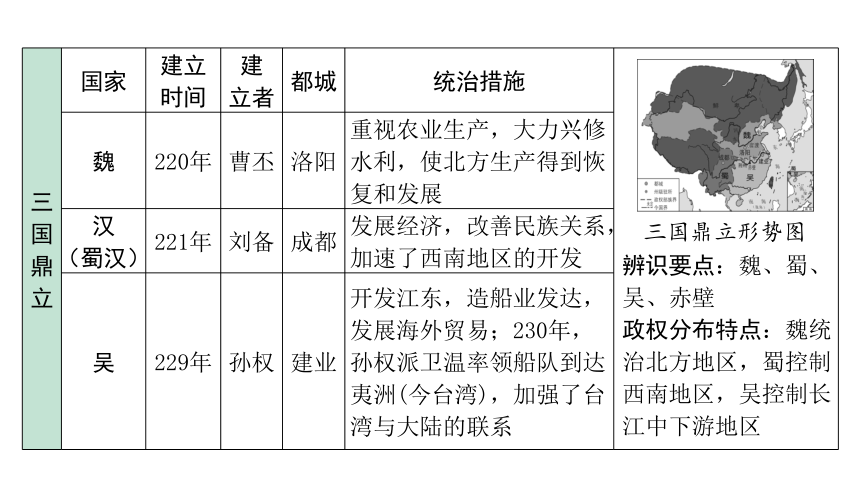

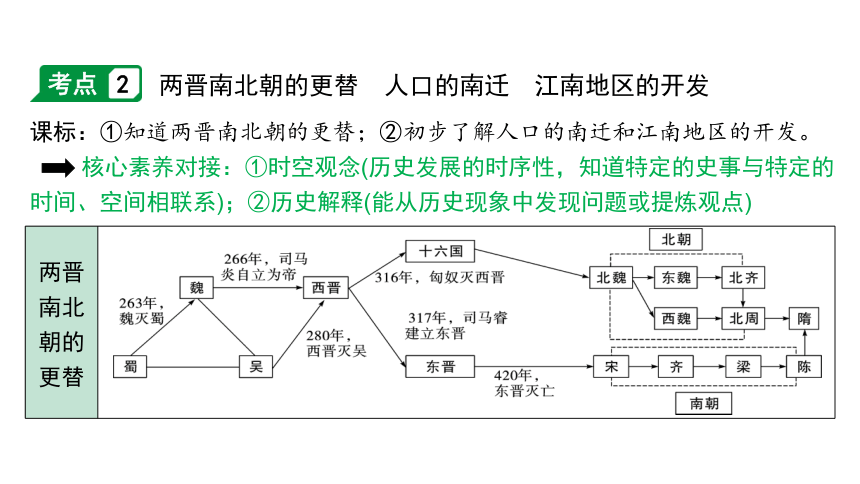

两晋南北朝的更替 人口的南迁 江南地区的开发

课标:①知道两晋南北朝的更替;②初步了解人口的南迁和江南地区的开发。

核心素养对接:①时空观念(历史发展的时序性,知道特定的史事与特定的时间、空间相联系);②历史解释(能从历史现象中发现问题或提炼观点)

两晋南北朝的更替

两晋 南北 朝的 更替 (1)西晋:280年,西晋灭吴,统一全国。西晋统治腐朽,“八王之乱”后西晋走向衰落,316年,西晋灭亡

(2)东晋:317年,司马睿重建晋王朝,以建康(今南京)为都城。420年,东晋灭亡

(3)十六国:①西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”

②淝水之战:4世纪后期,前秦统一黄河流域。383年,苻坚企图灭亡东

晋,统一中国,淝水之战中东晋以少胜多。前秦很快瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态

(4)南北朝:①北朝:北魏、东魏、西魏、北齐、北周均在北方,历史上称之为“北朝”

②南朝:420—589年,南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,均定都建康(今南京),历史上统称为“南朝”

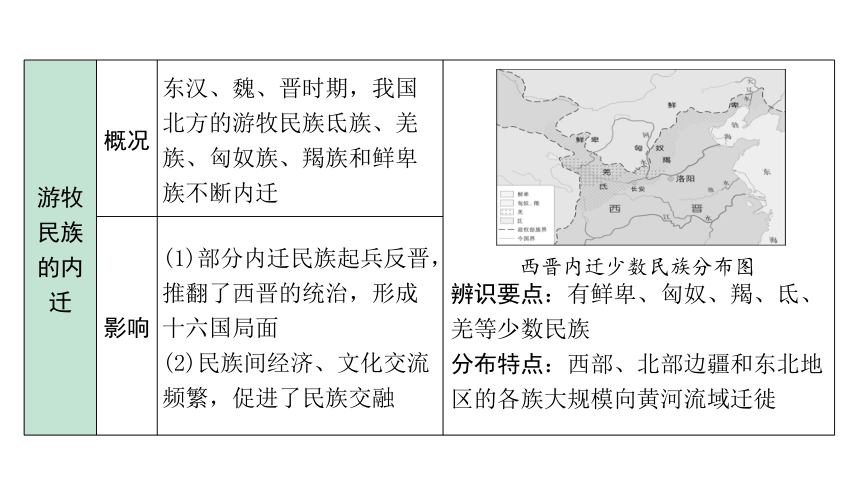

游牧民族的内迁 概况 东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族氐族、羌族、匈奴族、羯族和鲜卑族不断内迁

影响 (1)部分内迁民族起兵反晋,推翻了西晋的统治,形成十六国局面 (2)民族间经济、文化交流频繁,促进了民族交融 西晋内迁少数民族分布图

辨识要点:有鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等少数民族

分布特点:西部、北部边疆和东北地区的各族大规模向黄河流域迁徙

北方人口南迁 概况 西晋“八王之乱”以来,大批中原人口南下长江

中下游地区,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,持续到东晋

影响 北方人口南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使江南地区得到开发,经济迅速发展

江南 地区 的开 发 原因 (1)政治因素:南方战乱相对较少,社会比较安定;统治者实行有利于经济发展的措施

(2)经济因素:北方人口南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带去了中原先进的生产工具和生产技术

(3)自然因素:江南地区地广人稀;南方自然条件优越

江南 地区 的开 发 表现 农业 (1)农田水利:开垦荒地,耕地面积增加,兴修水利工程

(2)改进生产技术:推广和改进犁耕,精耕细作,推广选种、育种、田间管理(水稻育秧移栽、麦稻兼作、双季稻等)和施用粪肥等

(3)农业多种经营:种桑养蚕、培植果树、种植药材等

手 工业 在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展

商业 (1)城市发展:南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市

(2)海外贸易:东晋南朝时的海上交通和海外贸易都远超前代

影响 江南地区的开发为我国古代经济重心南移奠定了基础,也促进了海外贸易的发展 3

考点

北魏孝文帝改革 北方地区民族交往、交流、交融

课标:通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。? 核心素养对接:家国情怀(民族认同感)

线1·要素学考点

北魏 4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城(今山西大同)。439年,北魏统一北方(黄河流域),结束了十六国以来分裂割据的局面 北魏孝文帝改革 背景 (1)鲜卑拓跋部仍保持鲜卑族的习俗,治理民族交融不断发展的北方地区面临困难

(2)北魏冯太后临朝期间,实施了推动鲜卑族汉化和促进民族交融的改革

北魏孝文帝改革 目的 为了学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制 措施 迁都移民 494年,孝文帝迁都洛阳,把北方各族人民迁到中原

推行汉化 (1)语言:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

(2)服饰:以汉服代替鲜卑服

(3)改鲜卑姓为汉姓

(4)婚姻:鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

性质 少数民族的封建化改革 (1)对北魏:北魏孝文帝改革增强了北魏的实力,加速了鲜卑政权的封建化 (2)对民族关系:促进了鲜卑人对汉族文化的认同,促进了民族交融 (3)对城市发展:促进了洛阳的繁荣,使洛阳成为北方的政治、经济和文化中心 影响 北方 地区 民族 交往、 交流、 交融 表现 (1)内迁各族与汉人在生产、生活方式上互相学习、接受

(2)十六国北朝统治者实行君主专制制度

(3)文化交流:汉语逐渐成为北方主要的通用语言;西北民族的乐

器、歌舞等受汉族喜爱

(4)民族心理:“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少

方凳

椅子

胡床

历史解释:西北少数民族所使用的生活用具在魏晋南北朝时期传入中原,丰富了汉族生活方式,改变了汉族席地而坐的生活习惯,反映了这一时期民族交融的加强

北方地区 民族交往、 交流、交融 意义 (1)对中华文明:为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质和精神文化

(2)对后世:为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了

基础

线2·纵横学史

同类整合

◇中国历史上民族交融的三次高潮

核心素养提升

家国情怀·中华民族是由五十六个民族构成的,据此谈谈你对我国历史上民族交融的感悟。

民族之间的友好交往是民族关系发展的主流;各民族共同推动了社会经济的发展,共同创造了悠久灿烂的中华文化。各民族之间的交往交流促进了中华民族多元一体格局的形成和发展。

4

考点

祖冲之的数学成就 书法艺术 《齐民要术》 农历

课标:知道祖冲之的数学成就,初步认识书法艺术;了解北方农业技术的成熟和农历。? 核心素养对接:家国情怀(弘扬中华优秀传统文化)

祖冲之的 数学成就 人物简介 祖冲之是南北朝时期的科学家,在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就

数学成就 (1)圆周率:祖冲之运用三国时期刘徽的“割圆术”,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年

(2)《缀术》:祖冲之与其子合著,在唐朝时被定为算学的主要课本,后来传到日本、朝鲜

书法艺术 概况 (1)钟繇、胡昭:曹魏时期的书法名家,擅长行、草、隶书。锺繇独创楷书书法。西晋设置书博士,教学生学习书法,规定用锺、胡书法作为标准书体

(2)东晋王羲之:笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。代表作《兰亭集序》 被称为“天下第一行书”,王羲之被后人誉为“书圣”

(3)魏碑:北魏流传下来的碑刻书体,苍劲厚重,粗犷雄浑

地位 中国书法艺术是中华民族的文化瑰宝,在世界文化艺术宝库中独放异彩

《齐民 要术》 作者 北朝贾思勰

概况 (1)总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术

(2)强调农业生产要遵循自然规律,因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具;提出多种经营和商品生产等重要思想

地位 《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书

影响 对后世农学的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要

地位

农历 简介 (1)又称“夏历”,是中国的传统历法。汉武帝时修订后一直沿用(2021年印次表述:农历是中国传统历法的现代版本,它的编算规则可以上溯到公元前104年制定的《太初历》,是一种阴阳合历,融合了阴历和阳历的主要元素)

(2)这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称“农历”

代表 南北朝时期祖冲之创制《大明历》,其测算的一年时间,与现代天文科学测算结果相比较只差50秒

中国古代史 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

时空坐标

1

双线模式学考点

2

时空坐标

200年

战争:

世界

政权

更迭:

民族交融:

208年

220年

221年

229年

266年

280年

316年

317年

420年

439年

5世纪末

589年

官渡之战

赤壁之战

魏国建立

蜀汉建立

吴国建立

西晋建立

西晋统一全国

西晋灭亡

东晋建立

东晋灭亡

隋朝统一全国

三国时期

两晋时期

南北朝时期

北方少数民族内迁

北方人口南迁

北魏孝文帝改革

4世纪末

481年

罗马帝国分裂,

拜占庭帝国建立

东汉末年

八王之乱

淝水之战

383年

476年

西罗

马帝

国灭亡

法兰

克王

国建立

北魏统一北方

大概念

【全球视野】三国两晋南北朝时期是我国封建政权大分裂时期。大致在同一时期,西方罗马帝国由盛转衰,分裂为东西两个帝国。

双线模式学考点

1

考点

官渡之战 赤壁之战 三国鼎立

课标:知道赤壁之战和三国鼎立局面的形成。 核心素养对接:时空观念(知道特定的史事与特定的时间、空间相联系)

官渡之战 200年,曹操和袁绍在官渡进行决战。曹操歼灭袁军主力,为以后统一北方打下基础

赤壁之战 208年,曹操与孙刘联军在赤壁对峙,孙刘联军击败曹军,为三国鼎立局面的形成奠定了基础

三国鼎立 国家 建立 时间 建 立者 都城 统治措施

魏 220年 曹丕 洛阳 重视农业生产,大力兴修水利,使北方生产得到恢复和发展 汉 (蜀汉) 221年 刘备 成都 发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发 吴 229年 孙权 建业 开发江东,造船业发达,发展海外贸易;230年,孙权派卫温率领船队到达夷洲(今台湾),加强了台湾与大陆的联系 三国鼎立形势图

辨识要点:魏、蜀、吴、赤壁

政权分布特点:魏统治北方地区,蜀控制西南地区,吴控制长江中下游地区

三国鼎立 影响 使东汉末年的州牧割据走向局部统一,为之后全国范围内的统一奠定了基础

2

考点

两晋南北朝的更替 人口的南迁 江南地区的开发

课标:①知道两晋南北朝的更替;②初步了解人口的南迁和江南地区的开发。

核心素养对接:①时空观念(历史发展的时序性,知道特定的史事与特定的时间、空间相联系);②历史解释(能从历史现象中发现问题或提炼观点)

两晋南北朝的更替

两晋 南北 朝的 更替 (1)西晋:280年,西晋灭吴,统一全国。西晋统治腐朽,“八王之乱”后西晋走向衰落,316年,西晋灭亡

(2)东晋:317年,司马睿重建晋王朝,以建康(今南京)为都城。420年,东晋灭亡

(3)十六国:①西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”

②淝水之战:4世纪后期,前秦统一黄河流域。383年,苻坚企图灭亡东

晋,统一中国,淝水之战中东晋以少胜多。前秦很快瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态

(4)南北朝:①北朝:北魏、东魏、西魏、北齐、北周均在北方,历史上称之为“北朝”

②南朝:420—589年,南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,均定都建康(今南京),历史上统称为“南朝”

游牧民族的内迁 概况 东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族氐族、羌族、匈奴族、羯族和鲜卑族不断内迁

影响 (1)部分内迁民族起兵反晋,推翻了西晋的统治,形成十六国局面 (2)民族间经济、文化交流频繁,促进了民族交融 西晋内迁少数民族分布图

辨识要点:有鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等少数民族

分布特点:西部、北部边疆和东北地区的各族大规模向黄河流域迁徙

北方人口南迁 概况 西晋“八王之乱”以来,大批中原人口南下长江

中下游地区,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,持续到东晋

影响 北方人口南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使江南地区得到开发,经济迅速发展

江南 地区 的开 发 原因 (1)政治因素:南方战乱相对较少,社会比较安定;统治者实行有利于经济发展的措施

(2)经济因素:北方人口南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带去了中原先进的生产工具和生产技术

(3)自然因素:江南地区地广人稀;南方自然条件优越

江南 地区 的开 发 表现 农业 (1)农田水利:开垦荒地,耕地面积增加,兴修水利工程

(2)改进生产技术:推广和改进犁耕,精耕细作,推广选种、育种、田间管理(水稻育秧移栽、麦稻兼作、双季稻等)和施用粪肥等

(3)农业多种经营:种桑养蚕、培植果树、种植药材等

手 工业 在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展

商业 (1)城市发展:南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市

(2)海外贸易:东晋南朝时的海上交通和海外贸易都远超前代

影响 江南地区的开发为我国古代经济重心南移奠定了基础,也促进了海外贸易的发展 3

考点

北魏孝文帝改革 北方地区民族交往、交流、交融

课标:通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。? 核心素养对接:家国情怀(民族认同感)

线1·要素学考点

北魏 4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏,定都平城(今山西大同)。439年,北魏统一北方(黄河流域),结束了十六国以来分裂割据的局面 北魏孝文帝改革 背景 (1)鲜卑拓跋部仍保持鲜卑族的习俗,治理民族交融不断发展的北方地区面临困难

(2)北魏冯太后临朝期间,实施了推动鲜卑族汉化和促进民族交融的改革

北魏孝文帝改革 目的 为了学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制 措施 迁都移民 494年,孝文帝迁都洛阳,把北方各族人民迁到中原

推行汉化 (1)语言:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

(2)服饰:以汉服代替鲜卑服

(3)改鲜卑姓为汉姓

(4)婚姻:鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

性质 少数民族的封建化改革 (1)对北魏:北魏孝文帝改革增强了北魏的实力,加速了鲜卑政权的封建化 (2)对民族关系:促进了鲜卑人对汉族文化的认同,促进了民族交融 (3)对城市发展:促进了洛阳的繁荣,使洛阳成为北方的政治、经济和文化中心 影响 北方 地区 民族 交往、 交流、 交融 表现 (1)内迁各族与汉人在生产、生活方式上互相学习、接受

(2)十六国北朝统治者实行君主专制制度

(3)文化交流:汉语逐渐成为北方主要的通用语言;西北民族的乐

器、歌舞等受汉族喜爱

(4)民族心理:“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少

方凳

椅子

胡床

历史解释:西北少数民族所使用的生活用具在魏晋南北朝时期传入中原,丰富了汉族生活方式,改变了汉族席地而坐的生活习惯,反映了这一时期民族交融的加强

北方地区 民族交往、 交流、交融 意义 (1)对中华文明:为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质和精神文化

(2)对后世:为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了

基础

线2·纵横学史

同类整合

◇中国历史上民族交融的三次高潮

核心素养提升

家国情怀·中华民族是由五十六个民族构成的,据此谈谈你对我国历史上民族交融的感悟。

民族之间的友好交往是民族关系发展的主流;各民族共同推动了社会经济的发展,共同创造了悠久灿烂的中华文化。各民族之间的交往交流促进了中华民族多元一体格局的形成和发展。

4

考点

祖冲之的数学成就 书法艺术 《齐民要术》 农历

课标:知道祖冲之的数学成就,初步认识书法艺术;了解北方农业技术的成熟和农历。? 核心素养对接:家国情怀(弘扬中华优秀传统文化)

祖冲之的 数学成就 人物简介 祖冲之是南北朝时期的科学家,在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就

数学成就 (1)圆周率:祖冲之运用三国时期刘徽的“割圆术”,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年

(2)《缀术》:祖冲之与其子合著,在唐朝时被定为算学的主要课本,后来传到日本、朝鲜

书法艺术 概况 (1)钟繇、胡昭:曹魏时期的书法名家,擅长行、草、隶书。锺繇独创楷书书法。西晋设置书博士,教学生学习书法,规定用锺、胡书法作为标准书体

(2)东晋王羲之:笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。代表作《兰亭集序》 被称为“天下第一行书”,王羲之被后人誉为“书圣”

(3)魏碑:北魏流传下来的碑刻书体,苍劲厚重,粗犷雄浑

地位 中国书法艺术是中华民族的文化瑰宝,在世界文化艺术宝库中独放异彩

《齐民 要术》 作者 北朝贾思勰

概况 (1)总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术

(2)强调农业生产要遵循自然规律,因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具;提出多种经营和商品生产等重要思想

地位 《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书

影响 对后世农学的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要

地位

农历 简介 (1)又称“夏历”,是中国的传统历法。汉武帝时修订后一直沿用(2021年印次表述:农历是中国传统历法的现代版本,它的编算规则可以上溯到公元前104年制定的《太初历》,是一种阴阳合历,融合了阴历和阳历的主要元素)

(2)这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称“农历”

代表 南北朝时期祖冲之创制《大明历》,其测算的一年时间,与现代天文科学测算结果相比较只差50秒

同课章节目录