9.1《念奴娇赤壁怀古》课件(共32张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9.1《念奴娇赤壁怀古》课件(共32张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-23 19:15:21 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

念奴娇·赤壁怀古

苏轼(北宋)

导入新课

我们先来欣赏一首歌曲《滚滚长江东逝水》,同学们可以让自己的思想任意驰骋在古战场,踏着雄浑的男声独唱,来体会一种深沉的历史感慨,走进三国,走进《念奴娇 赤壁怀古》。(播放歌曲)

古人评价苏轼的《念奴娇 赤壁怀古》不同凡响。《三国演义》片头浑厚、悠远而略带苍凉的歌声,其内容和基调与这首词的风格、词人的心境相近,有助于我们感受、理解此词豪放的风格和词人的思想感情。

作者介绍

苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。文学家,书画家。

他的词改变了五代以来婉约柔靡的风格,开创了豪放一派的词风。

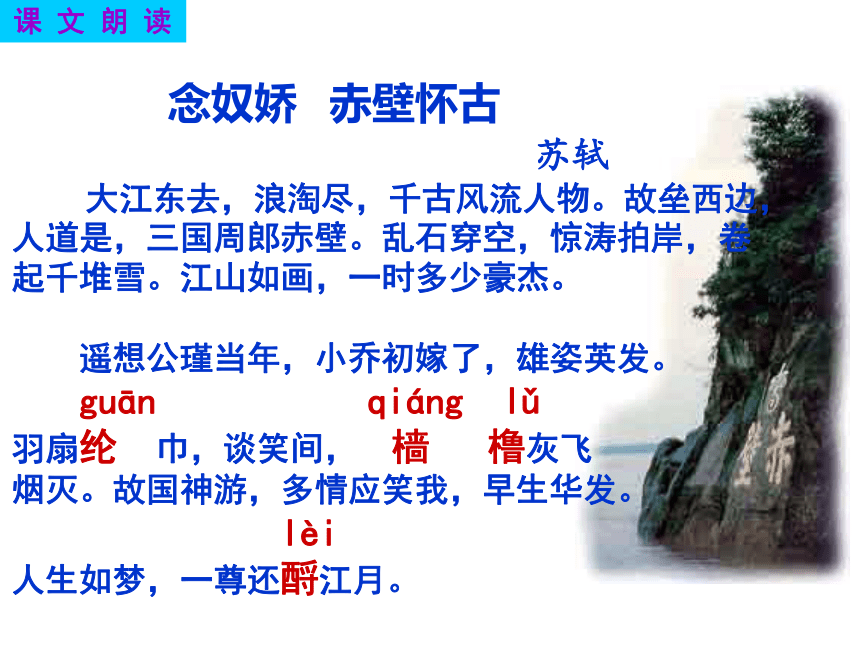

念奴娇 赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

guān qiáng lǔ

羽扇纶 巾,谈笑间, 樯 橹灰飞

烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。

lèi

人生如梦,一尊还酹江月。

课 文 朗 读

俗话说:“读书百遍,其意自现”,欣赏古典诗词更应如此,要在吟咏之间体会其意境,了解诗歌的内涵及作者所表达的思想感情。

1.首先请大家自由朗读这首词,揣摩语速、语调,借助注释初步理解内容大意。

说一说初读的感受——豪放 雄壮 奔腾 有气势

2.播放录音,同学们在音乐中初步地感受一下词的意境。

3.集体朗读。读出气势,读出豪迈的感觉,要读得铿锵有力。

观眼前之景

思历史人事

抒一己之思

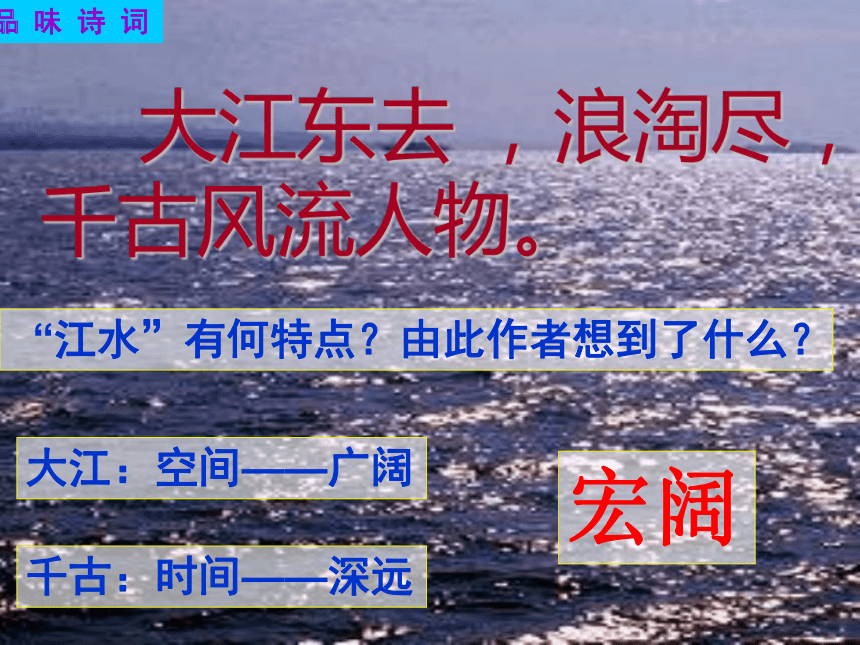

1.面对长江,苏轼他作何感概?“江水”有何特点?由此作者想到了什么?

明确:大江-江水。其中的我们看江只见其一段,而词人却是着眼于整个长江。证明其视角的广阔,这是从空间上观察,体现了空间的广阔(大江:空间——广阔)眼睛是心灵的窗口,诗人眼中的阔大正是心胸阔大的一种外露。想想,要是胸怀不宽广,他怎能感受到大江的广阔与辽远?

2.把“千古”改为“无数“好不好 为什么

“千古”从古到今,让我们想到了悠久的历史,把时间概念扩大了。“浪”字既是长江之浪,又喻历史长河之变幻,勾联起长江与千古风流人物。大江可以理解为历史长河,而浪则可以理解为历史发展的沧桑云烟,正是这沧桑云烟洗尽了千古的英雄豪杰。尽管他们的躯体已被大浪淘尽,但是,他们创立的辉煌业绩却与山河共存,与日月同辉。这时,诗人的视点转到了时间上面,千古表现了时间的深远,(千古:时间----深远)时间与空间的交织就显出了意境的宏阔、大气磅礴,进而表现出诗人心胸的宏阔,这正是苏轼豪放词风的体现。

大江东去 ,浪淘尽,千古风流人物。

品 味 诗 词

“江水”有何特点?由此作者想到了什么?

大江:空间——广阔

千古:时间——深远

宏阔

品 味 诗 词

子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。

——《论语》

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

——杨慎《临江仙》

千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。

——辛弃疾《南乡子》

品 味 诗 词

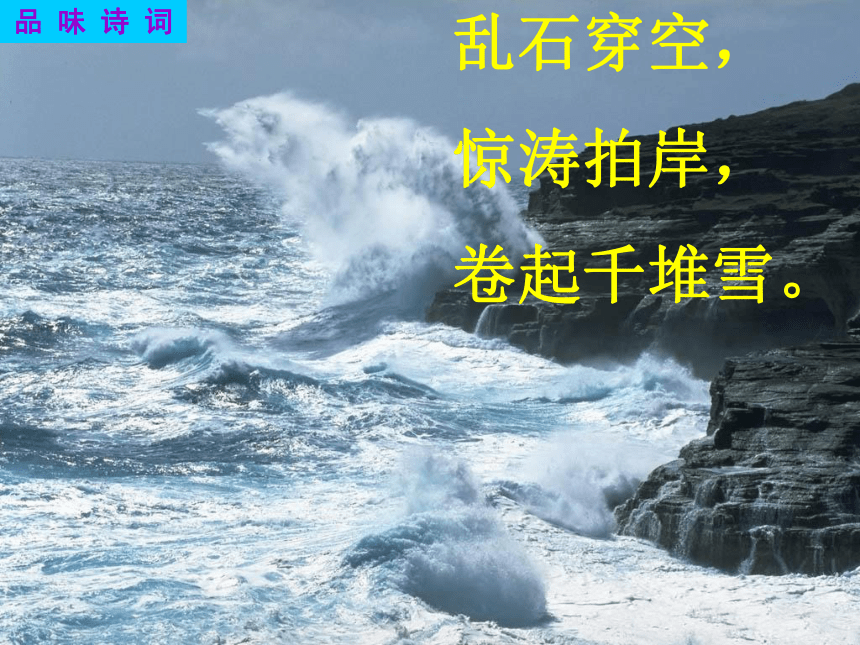

乱石穿空,

惊涛拍岸,

卷起千堆雪。

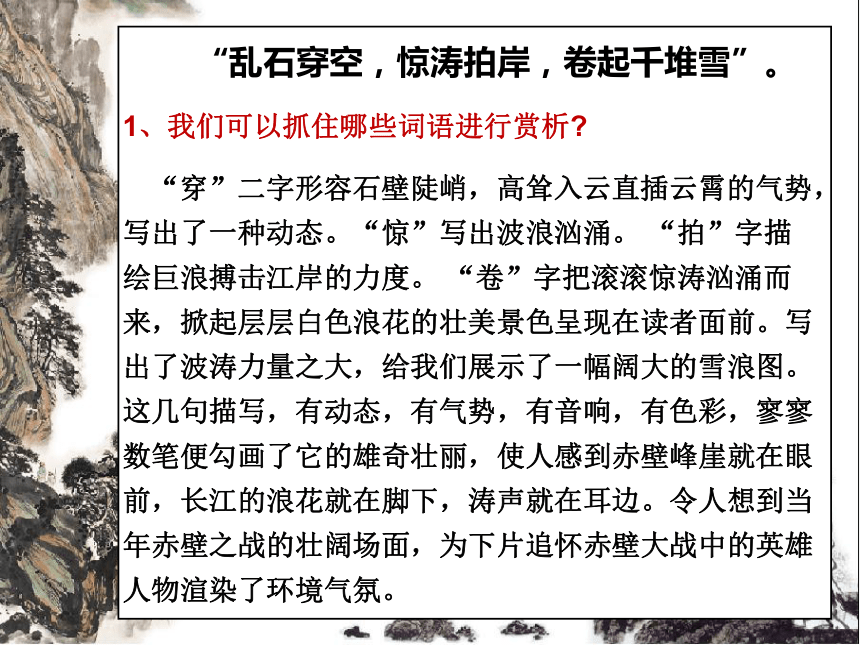

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”。

1、我们可以抓住哪些词语进行赏析

“穿”二字形容石壁陡峭,高耸入云直插云霄的气势,写出了一种动态。“惊”写出波浪汹涌。 “拍”字描绘巨浪搏击江岸的力度。 “卷”字把滚滚惊涛汹涌而来,掀起层层白色浪花的壮美景色呈现在读者面前。写出了波涛力量之大,给我们展示了一幅阔大的雪浪图。这几句描写,有动态,有气势,有音响,有色彩,寥寥数笔便勾画了它的雄奇壮丽,使人感到赤壁峰崖就在眼前,长江的浪花就在脚下,涛声就在耳边。令人想到当年赤壁之战的壮阔场面,为下片追怀赤壁大战中的英雄人物渲染了环境气氛。

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”。

2、 根据描述想象“赤壁奇景图”。

“大江两岸,怪石嶙峋,犬牙交错;陡峭的山峰昂然屹立,直插云天。江水滔滔,汹涌澎湃,拍打着两岸。被岩石击碎的巨浪,四处飞溅。江面卷起重重浪花,裹夹着团团水雾,喷吐着层层泡沫,像朵朵怒放的白莲,若堆堆无瑕的白雪。咆哮的涛声,如雷霆轰鸣,似万马奔腾…… ”

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”。

3、我们可以用一个什么样的成语来形容这种景象呢

(波澜壮阔、气势磅礴、气象万千)

4、作者面对这种景象,心情会是怎样的呢

登高望远

举首高歌

豪情壮志

“江山如画,一时多少豪杰。”。

这一句在上下片中起什么作用?诗人为什么把如画的江山同豪杰联系起来呢

明确:承上启下的过渡作用。“江山如画”承上,“一时多少豪杰”启下,由状景过渡到述人,十分自然。这一声慨叹将怀古之情和江山之胜融为一体。“一时多少豪杰”是虚写,既照应了开头“千古风流人物”,又为下片写周瑜作了铺垫。

壮丽美好的江山必然孕育出杰出的人才,因而置身于如画江山中,不能不想到一时英雄辈出的三国时代。由此及人,触景生情,由对赤壁江山的赞美,自然地想到当年在此鏖战的英雄豪杰们。

思考: (1)下阕哪些诗句是直接写周瑜的?塑造了周瑜怎样的形象?

雄姿英发、英俊潇洒从容儒雅、风度翩翩 指挥若定、雄才大略

——正面描写

品 味 诗 词

“雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”

1.根据作者的描述周瑜应该是头戴纶巾,手摇鹅毛羽扇,束装儒雅,风度翩翩。我在影视剧中看到的和历史书籍中读到的周瑜都是披坚执锐,戎装上阵的,何况赤壁之战发生在冬季,周瑜也不会手摇羽毛扇;他身为都督,也不会戴青丝巾。作者为什么这样描写周瑜呢 同学们可以讨论一下。

明确:透露了诗人的审美倾向。儒雅之美体现在风度、情调中,这是带有幻想光芒的文人式浪漫。这样写,更能体现周瑜从容闲雅、举重若轻,胸中自有百万兵的英雄形象。 曹军溃败大火烧起来了,曹军官兵四散逃窜,溃不成军。哭声、怒号声、车马声不绝于耳。千里兵船顿时灰飞烟灭。

苏轼在《前赤壁赋》中描写曹操:“方其破荆州,下江陵,顺江而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也……”“固一世之雄”的曹操率领80万大军驻扎在赤壁,被周瑜一把火烧得“樯橹灰飞烟灭”,全军覆灭。“樯橹灰飞烟灭”仅6个字,却给我们描绘出一幅惊心动魄的战争画面。浩大的战争场面浓缩在“樯橹灰飞烟灭”六个字里,可见作者语言的功力。而且寥寥数字,尤其突出了英雄人物周瑜雄才大略、卓然超群的将才形象,作为吴军统帅的周瑜不仅没有丝毫的畏怯,反而从容闲雅得很,他打扮成儒将,说说笑笑,一把火就把敌方的战船烧成灰烬。这种指挥若定的风度何等令人敬畏。

思考: (2)插入“小乔初嫁了”这一细节有什么作用?

以美人衬托英雄,更显周瑜潇洒的风姿。

借周瑜娶小乔之事实,说明他指挥战争时,年纪很轻,才华横溢。

少年遇英主,春风得意。

品 味 诗 词

——侧面描写

教师补充:周瑜是在汉献帝建安三十年和小乔结婚的,赤壁之战发生在建安十三年,他们已结婚十年之久,博学的作者不会不知。所以不要把“初嫁”看死,只是顺便借用一下。作者重点不是写美人,而是衬托周瑜。一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为。二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿,“风流人物”,不仅要有侠骨,而且要有柔肠,英雄美人,相得益彰。三是小乔之姊大乔系孙策之妻,杜牧有诗云:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”周瑜跟孙权外托君臣之义,内有葭莩之亲,能取得孙权的绝对信任,少年遇英主,春风得意,这是他能够建功立业的一个重要条件。这正是苏轼所没有的,又是他十分渴望的。“弃我去者”,周瑜小乔不可追;“乱我心者,今日之日多烦忧”(李白诗)。长江滚滚东入海,这一对英雄美人也被“浪淘尽”了啊。但这江上的月,今日照着我,过去也曾照着他们。这也是作者之所以仰慕周瑜的原因。

1.词人站在江边,面对滚滚滔滔的江水,会是一种什么样的心情呢 作品的感情基调是怎样的呢

明确:豪放,但作者并不只是豪放,他的心情有时还显得很低沉,很感伤。

2.作者是想到什么之后才产生了感伤低沉的情绪呢 把表现这种心情的句子读一读。

明确: “故国神游,多情应笑我,早生华发。”

3.旧体诗词由于受格律的限制,往往出现“词序倒置”和“词语省略”的情况。这句话应怎么说

明确:“故国神游”就是“神游故国”的倒装句,“多情应笑我”就是“应笑我多情”的倒装句,谁笑他 省略了主语“人们”。

品 味 诗 词

思考:作者有那么多的英雄可以怀念,却为何只怀念周瑜这样一个英雄人物呢?

北宋元丰二年(1079年),苏轼43岁时因作诗讽刺新法——“乌台诗案”被捕入狱,当年十二月释放,贬为黄州团练副使,但“不得签书公事”。

《念奴娇》是苏轼贬官黄州后的作品。

写作背景

品 味 诗 词

对比 周瑜 苏轼

年龄 24岁 47岁

婚姻 幸福美满 三十丧妻

外貌 英俊儒雅 早生华发

职务 东吴都督 团练副使

际遇 功成名就 功业未成

失意诗人叹

教师补充:作者怀古之后,从历史回到现实,从怀古转到自抒情怀。 他面赤壁波澜壮阔、气势磅礴的壮景,不由想到了周瑜,周瑜24岁就被孙权拜为大都督,34岁就在赤壁大战中立下赫赫战功,反观自己,47岁了,被贬黄州,妻子已故,相比之下,苏轼感到自己年岁渐老,早生华发,功业未就,壮志未酬;而周瑜年轻有为,战功显赫,名垂千古。这怎能不让他感慨呢?齐读词最后二句。

品 味 诗 词

探讨:有人说“人生如梦”表达了词人消极颓废胡处世态度,你是怎样认识的?

明确:作者在短暂的感伤之后,想到,人生如梦,何必让种种闲愁萦烦我呢 还是洒酒酬月,把感情寄托在大自然之中吧,“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了理想与现实的矛盾,是词人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。这里寄寓着作者入世、出世的双重矛盾心理, 这是一种无可奈何之后的自我解脱,也是一种旷达。在这首词中,豪放、感伤、旷达这三种思想感情是水乳交融地统一在一起的。为什么会出现这种情况呢 原来,苏轼深受儒、道、佛三种思想的影响。儒家思想使他渴望建功立业,但当这种理想在现实生活中不能实现的时候,他便陷入了低沉感伤之中。这时,佛道思想又成了他的精神支柱,使他能够在困境中自解自慰,随缘自适,旷达超脱而又不至于颓丧沉沦。

苏轼一生到过的地方很多,其中许多地方远比黄州美丽,他却能把如此深厚的人生意味和历史意味投注给黄州。可以说,苏轼被贬之后是带着累累伤痕向黄州走来的,他没有资格选择黄州之外的任何一个地方,只能向着这个当时还很荒凉的寂寞小镇走来。 在黄州,他曾这样写道:

卜算子

缺月挂疏桐,漏断人初静,谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省,拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

苏轼是在黄州孤独的,愤懑的,凄凉的。他在痛苦中思考,并在思考中成熟,他的心中正激荡着感情的波澜,酝酿着冲天的豪气,只待找到一个突破口,便会不可遏制地喷涌而出! 终于有一天,面对滚滚东去的长江,遥想古代的英雄豪杰,苏轼心潮澎湃,壮情激烈,他大笔挥洒,写下了这首千古杰作。 所以,余秋雨先生说——

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

-------余秋雨《苏东坡突围》

江城子

苏 轼

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

拓展延伸:赏析《江城子》

点拨:这是一首悼亡词,作者跟他的妻子王弗伉俪情深,而王弗不幸早逝,故有此作。上片先说虽生死殊途而旧情难忘;次说孤坟相隔千里,欲话凄凉而不可得;末说由于自己变得苍老,即使能够相逢,对方也认不出来了。如此层层推进,自然引出梦中相逢一节。下片前五句述梦境,夫妻重聚,一切宛似生前,而又相顾无言,泪落如泻;后三句写作者梦醒后浓重的哀思。情词凄切,感人至深。

再见

念奴娇·赤壁怀古

苏轼(北宋)

导入新课

我们先来欣赏一首歌曲《滚滚长江东逝水》,同学们可以让自己的思想任意驰骋在古战场,踏着雄浑的男声独唱,来体会一种深沉的历史感慨,走进三国,走进《念奴娇 赤壁怀古》。(播放歌曲)

古人评价苏轼的《念奴娇 赤壁怀古》不同凡响。《三国演义》片头浑厚、悠远而略带苍凉的歌声,其内容和基调与这首词的风格、词人的心境相近,有助于我们感受、理解此词豪放的风格和词人的思想感情。

作者介绍

苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。文学家,书画家。

他的词改变了五代以来婉约柔靡的风格,开创了豪放一派的词风。

念奴娇 赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

guān qiáng lǔ

羽扇纶 巾,谈笑间, 樯 橹灰飞

烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。

lèi

人生如梦,一尊还酹江月。

课 文 朗 读

俗话说:“读书百遍,其意自现”,欣赏古典诗词更应如此,要在吟咏之间体会其意境,了解诗歌的内涵及作者所表达的思想感情。

1.首先请大家自由朗读这首词,揣摩语速、语调,借助注释初步理解内容大意。

说一说初读的感受——豪放 雄壮 奔腾 有气势

2.播放录音,同学们在音乐中初步地感受一下词的意境。

3.集体朗读。读出气势,读出豪迈的感觉,要读得铿锵有力。

观眼前之景

思历史人事

抒一己之思

1.面对长江,苏轼他作何感概?“江水”有何特点?由此作者想到了什么?

明确:大江-江水。其中的我们看江只见其一段,而词人却是着眼于整个长江。证明其视角的广阔,这是从空间上观察,体现了空间的广阔(大江:空间——广阔)眼睛是心灵的窗口,诗人眼中的阔大正是心胸阔大的一种外露。想想,要是胸怀不宽广,他怎能感受到大江的广阔与辽远?

2.把“千古”改为“无数“好不好 为什么

“千古”从古到今,让我们想到了悠久的历史,把时间概念扩大了。“浪”字既是长江之浪,又喻历史长河之变幻,勾联起长江与千古风流人物。大江可以理解为历史长河,而浪则可以理解为历史发展的沧桑云烟,正是这沧桑云烟洗尽了千古的英雄豪杰。尽管他们的躯体已被大浪淘尽,但是,他们创立的辉煌业绩却与山河共存,与日月同辉。这时,诗人的视点转到了时间上面,千古表现了时间的深远,(千古:时间----深远)时间与空间的交织就显出了意境的宏阔、大气磅礴,进而表现出诗人心胸的宏阔,这正是苏轼豪放词风的体现。

大江东去 ,浪淘尽,千古风流人物。

品 味 诗 词

“江水”有何特点?由此作者想到了什么?

大江:空间——广阔

千古:时间——深远

宏阔

品 味 诗 词

子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。

——《论语》

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

——杨慎《临江仙》

千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。

——辛弃疾《南乡子》

品 味 诗 词

乱石穿空,

惊涛拍岸,

卷起千堆雪。

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”。

1、我们可以抓住哪些词语进行赏析

“穿”二字形容石壁陡峭,高耸入云直插云霄的气势,写出了一种动态。“惊”写出波浪汹涌。 “拍”字描绘巨浪搏击江岸的力度。 “卷”字把滚滚惊涛汹涌而来,掀起层层白色浪花的壮美景色呈现在读者面前。写出了波涛力量之大,给我们展示了一幅阔大的雪浪图。这几句描写,有动态,有气势,有音响,有色彩,寥寥数笔便勾画了它的雄奇壮丽,使人感到赤壁峰崖就在眼前,长江的浪花就在脚下,涛声就在耳边。令人想到当年赤壁之战的壮阔场面,为下片追怀赤壁大战中的英雄人物渲染了环境气氛。

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”。

2、 根据描述想象“赤壁奇景图”。

“大江两岸,怪石嶙峋,犬牙交错;陡峭的山峰昂然屹立,直插云天。江水滔滔,汹涌澎湃,拍打着两岸。被岩石击碎的巨浪,四处飞溅。江面卷起重重浪花,裹夹着团团水雾,喷吐着层层泡沫,像朵朵怒放的白莲,若堆堆无瑕的白雪。咆哮的涛声,如雷霆轰鸣,似万马奔腾…… ”

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”。

3、我们可以用一个什么样的成语来形容这种景象呢

(波澜壮阔、气势磅礴、气象万千)

4、作者面对这种景象,心情会是怎样的呢

登高望远

举首高歌

豪情壮志

“江山如画,一时多少豪杰。”。

这一句在上下片中起什么作用?诗人为什么把如画的江山同豪杰联系起来呢

明确:承上启下的过渡作用。“江山如画”承上,“一时多少豪杰”启下,由状景过渡到述人,十分自然。这一声慨叹将怀古之情和江山之胜融为一体。“一时多少豪杰”是虚写,既照应了开头“千古风流人物”,又为下片写周瑜作了铺垫。

壮丽美好的江山必然孕育出杰出的人才,因而置身于如画江山中,不能不想到一时英雄辈出的三国时代。由此及人,触景生情,由对赤壁江山的赞美,自然地想到当年在此鏖战的英雄豪杰们。

思考: (1)下阕哪些诗句是直接写周瑜的?塑造了周瑜怎样的形象?

雄姿英发、英俊潇洒从容儒雅、风度翩翩 指挥若定、雄才大略

——正面描写

品 味 诗 词

“雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”

1.根据作者的描述周瑜应该是头戴纶巾,手摇鹅毛羽扇,束装儒雅,风度翩翩。我在影视剧中看到的和历史书籍中读到的周瑜都是披坚执锐,戎装上阵的,何况赤壁之战发生在冬季,周瑜也不会手摇羽毛扇;他身为都督,也不会戴青丝巾。作者为什么这样描写周瑜呢 同学们可以讨论一下。

明确:透露了诗人的审美倾向。儒雅之美体现在风度、情调中,这是带有幻想光芒的文人式浪漫。这样写,更能体现周瑜从容闲雅、举重若轻,胸中自有百万兵的英雄形象。 曹军溃败大火烧起来了,曹军官兵四散逃窜,溃不成军。哭声、怒号声、车马声不绝于耳。千里兵船顿时灰飞烟灭。

苏轼在《前赤壁赋》中描写曹操:“方其破荆州,下江陵,顺江而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也……”“固一世之雄”的曹操率领80万大军驻扎在赤壁,被周瑜一把火烧得“樯橹灰飞烟灭”,全军覆灭。“樯橹灰飞烟灭”仅6个字,却给我们描绘出一幅惊心动魄的战争画面。浩大的战争场面浓缩在“樯橹灰飞烟灭”六个字里,可见作者语言的功力。而且寥寥数字,尤其突出了英雄人物周瑜雄才大略、卓然超群的将才形象,作为吴军统帅的周瑜不仅没有丝毫的畏怯,反而从容闲雅得很,他打扮成儒将,说说笑笑,一把火就把敌方的战船烧成灰烬。这种指挥若定的风度何等令人敬畏。

思考: (2)插入“小乔初嫁了”这一细节有什么作用?

以美人衬托英雄,更显周瑜潇洒的风姿。

借周瑜娶小乔之事实,说明他指挥战争时,年纪很轻,才华横溢。

少年遇英主,春风得意。

品 味 诗 词

——侧面描写

教师补充:周瑜是在汉献帝建安三十年和小乔结婚的,赤壁之战发生在建安十三年,他们已结婚十年之久,博学的作者不会不知。所以不要把“初嫁”看死,只是顺便借用一下。作者重点不是写美人,而是衬托周瑜。一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为。二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿,“风流人物”,不仅要有侠骨,而且要有柔肠,英雄美人,相得益彰。三是小乔之姊大乔系孙策之妻,杜牧有诗云:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”周瑜跟孙权外托君臣之义,内有葭莩之亲,能取得孙权的绝对信任,少年遇英主,春风得意,这是他能够建功立业的一个重要条件。这正是苏轼所没有的,又是他十分渴望的。“弃我去者”,周瑜小乔不可追;“乱我心者,今日之日多烦忧”(李白诗)。长江滚滚东入海,这一对英雄美人也被“浪淘尽”了啊。但这江上的月,今日照着我,过去也曾照着他们。这也是作者之所以仰慕周瑜的原因。

1.词人站在江边,面对滚滚滔滔的江水,会是一种什么样的心情呢 作品的感情基调是怎样的呢

明确:豪放,但作者并不只是豪放,他的心情有时还显得很低沉,很感伤。

2.作者是想到什么之后才产生了感伤低沉的情绪呢 把表现这种心情的句子读一读。

明确: “故国神游,多情应笑我,早生华发。”

3.旧体诗词由于受格律的限制,往往出现“词序倒置”和“词语省略”的情况。这句话应怎么说

明确:“故国神游”就是“神游故国”的倒装句,“多情应笑我”就是“应笑我多情”的倒装句,谁笑他 省略了主语“人们”。

品 味 诗 词

思考:作者有那么多的英雄可以怀念,却为何只怀念周瑜这样一个英雄人物呢?

北宋元丰二年(1079年),苏轼43岁时因作诗讽刺新法——“乌台诗案”被捕入狱,当年十二月释放,贬为黄州团练副使,但“不得签书公事”。

《念奴娇》是苏轼贬官黄州后的作品。

写作背景

品 味 诗 词

对比 周瑜 苏轼

年龄 24岁 47岁

婚姻 幸福美满 三十丧妻

外貌 英俊儒雅 早生华发

职务 东吴都督 团练副使

际遇 功成名就 功业未成

失意诗人叹

教师补充:作者怀古之后,从历史回到现实,从怀古转到自抒情怀。 他面赤壁波澜壮阔、气势磅礴的壮景,不由想到了周瑜,周瑜24岁就被孙权拜为大都督,34岁就在赤壁大战中立下赫赫战功,反观自己,47岁了,被贬黄州,妻子已故,相比之下,苏轼感到自己年岁渐老,早生华发,功业未就,壮志未酬;而周瑜年轻有为,战功显赫,名垂千古。这怎能不让他感慨呢?齐读词最后二句。

品 味 诗 词

探讨:有人说“人生如梦”表达了词人消极颓废胡处世态度,你是怎样认识的?

明确:作者在短暂的感伤之后,想到,人生如梦,何必让种种闲愁萦烦我呢 还是洒酒酬月,把感情寄托在大自然之中吧,“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了理想与现实的矛盾,是词人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。这里寄寓着作者入世、出世的双重矛盾心理, 这是一种无可奈何之后的自我解脱,也是一种旷达。在这首词中,豪放、感伤、旷达这三种思想感情是水乳交融地统一在一起的。为什么会出现这种情况呢 原来,苏轼深受儒、道、佛三种思想的影响。儒家思想使他渴望建功立业,但当这种理想在现实生活中不能实现的时候,他便陷入了低沉感伤之中。这时,佛道思想又成了他的精神支柱,使他能够在困境中自解自慰,随缘自适,旷达超脱而又不至于颓丧沉沦。

苏轼一生到过的地方很多,其中许多地方远比黄州美丽,他却能把如此深厚的人生意味和历史意味投注给黄州。可以说,苏轼被贬之后是带着累累伤痕向黄州走来的,他没有资格选择黄州之外的任何一个地方,只能向着这个当时还很荒凉的寂寞小镇走来。 在黄州,他曾这样写道:

卜算子

缺月挂疏桐,漏断人初静,谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省,拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

苏轼是在黄州孤独的,愤懑的,凄凉的。他在痛苦中思考,并在思考中成熟,他的心中正激荡着感情的波澜,酝酿着冲天的豪气,只待找到一个突破口,便会不可遏制地喷涌而出! 终于有一天,面对滚滚东去的长江,遥想古代的英雄豪杰,苏轼心潮澎湃,壮情激烈,他大笔挥洒,写下了这首千古杰作。 所以,余秋雨先生说——

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

-------余秋雨《苏东坡突围》

江城子

苏 轼

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

拓展延伸:赏析《江城子》

点拨:这是一首悼亡词,作者跟他的妻子王弗伉俪情深,而王弗不幸早逝,故有此作。上片先说虽生死殊途而旧情难忘;次说孤坟相隔千里,欲话凄凉而不可得;末说由于自己变得苍老,即使能够相逢,对方也认不出来了。如此层层推进,自然引出梦中相逢一节。下片前五句述梦境,夫妻重聚,一切宛似生前,而又相顾无言,泪落如泻;后三句写作者梦醒后浓重的哀思。情词凄切,感人至深。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读