14《天文学上的旷世之争》教学设计统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 14《天文学上的旷世之争》教学设计统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 159.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-23 21:17:19 | ||

图片预览

文档简介

选必修下册14《天文学上的旷世之争》教学设计

教学目标:

1.语言建构与运用:体会科普论述文语言特点。

2.思维发展与提升: 梳理不同学说的基本内容。

3.审美鉴赏与创造: 理解引用证论与举例论证。

4.文化传承与理解: 思考科学争论的重要意义。

教学重难点:

梳理不同学说的基本内容;理解引用证论与举例论证。

教学过程:

(一)教学导入

黑格尔曾说:“一个民族有仰望星空的人,他们才有希望。”通过这成百上千颗,依然高悬于穹顶之上的星辰,我们看到那些仰望星空的人。

今天,让我们追随他们的脚步,回望星空,踏上中国天文学数千年的发展之旅。

(二)任务一:梳理概括中国古代宇宙结构学说的发展过程

【提问】浑盖之争这场争论既然旷日持久,涉及的人物、引发的争议也是非常多。为了方便介绍,对每一种代表性学说,作者采用“述评结合”的基本思路展开。阅读2-9段,填写下表。

学说 代表 人物 作者的叙述:各学说基本观点 作者的评价:优缺点与历史贡献

“天圆地方”说 孔子、曾子 天是圆形平盖,在人的头顶上方悬置,地是方的,静止不动。 优缺点:①没有形成系统的学说;②存在着比较明显的漏洞。 历史贡献:较早形成了中国人对宇宙形状的认识。

宣夜说 郗萌 (记载者) 天体是自由飘浮在虚空中的,它们彼此没有联系,没有相互作用,因此彼此的运动相互独立,没有共同的规律可循。 优缺点:①不能给人们提供有用的信息;②在本质上是反理性的。 历史贡献:似乎更接近宇宙的实际。

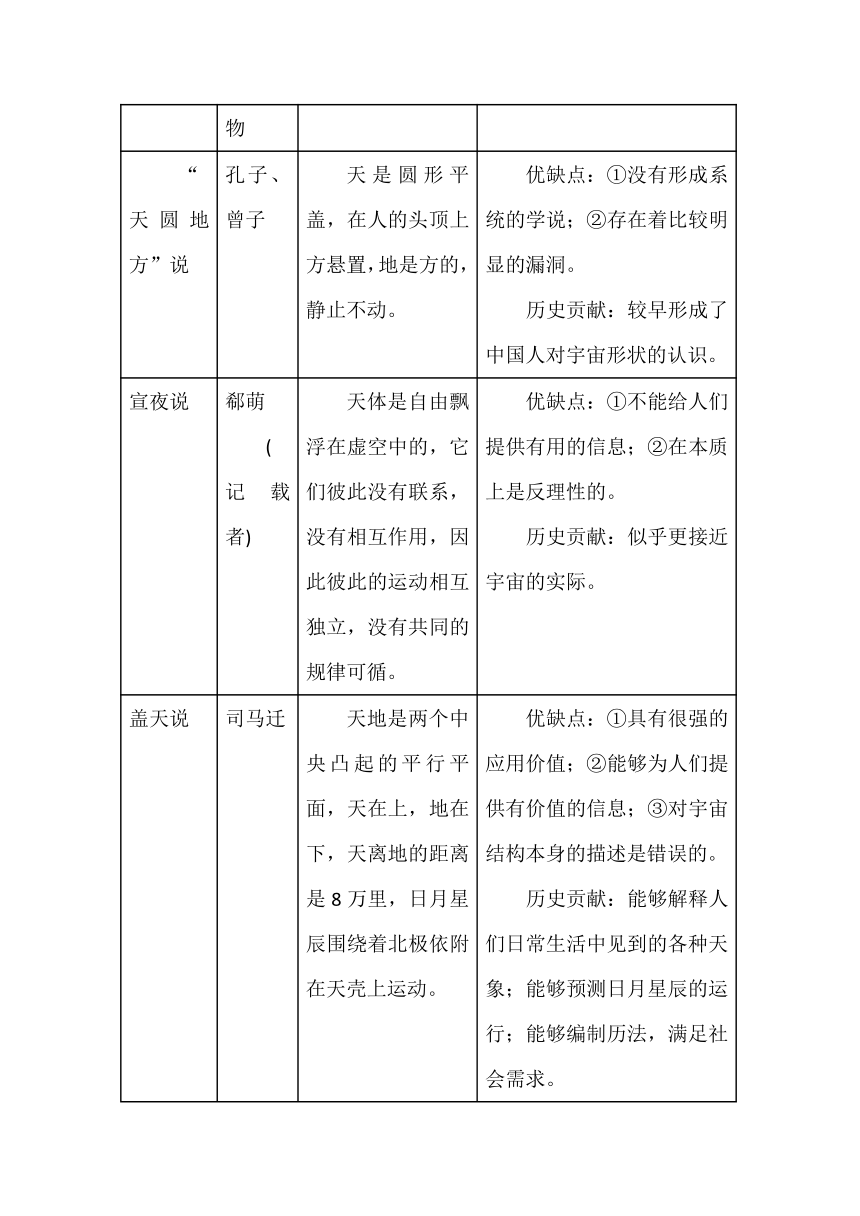

盖天说 司马迁 天地是两个中央凸起的平行平面,天在上,地在下,天离地的距离是8万里,日月星辰围绕着北极依附在天壳上运动。 优缺点:①具有很强的应用价值;②能够为人们提供有价值的信息;③对宇宙结构本身的描述是错误的。 历史贡献:能够解释人们日常生活中见到的各种天象;能够预测日月星辰的运行;能够编制历法,满足社会需求。

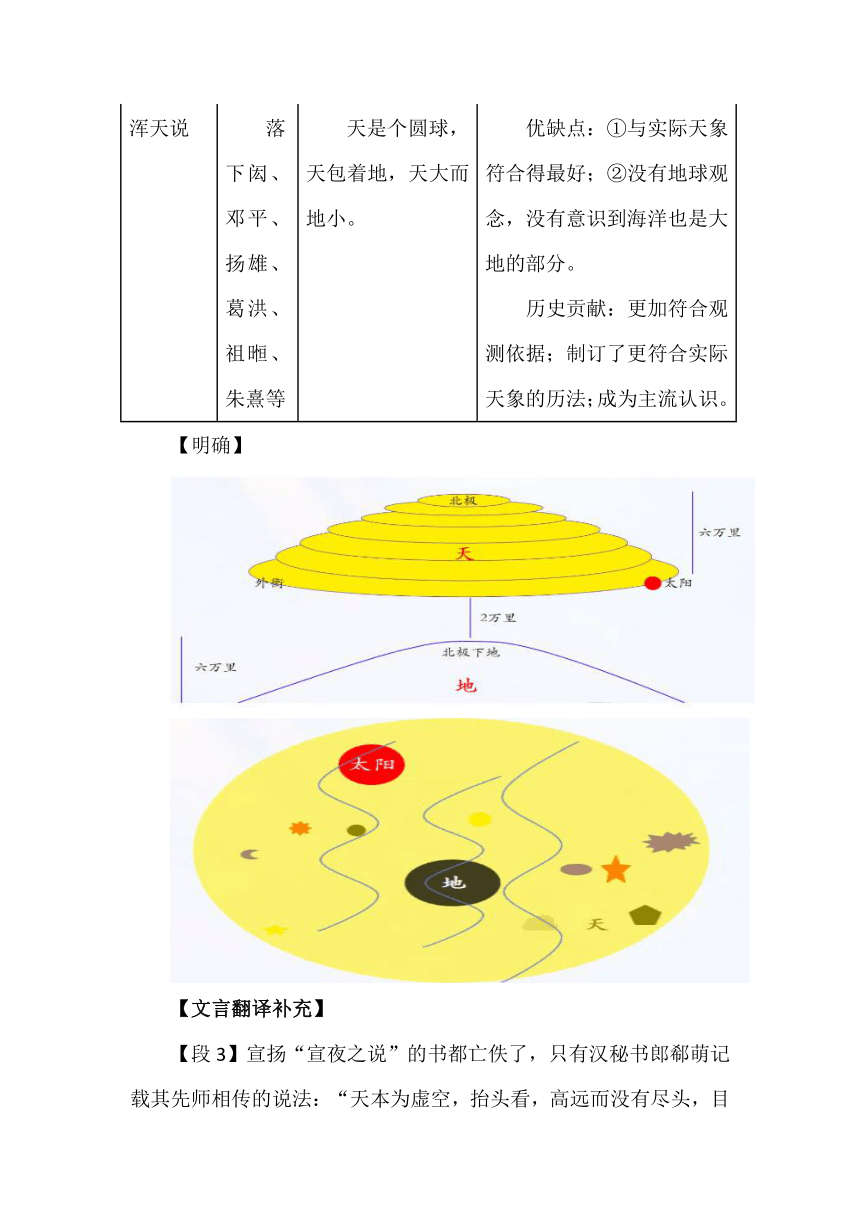

浑天说 落下闳、邓平、扬雄、葛洪、祖暅、朱熹等 天是个圆球,天包着地,天大而地小。 优缺点:①与实际天象符合得最好;②没有地球观念,没有意识到海洋也是大地的部分。 历史贡献:更加符合观测依据;制订了更符合实际天象的历法;成为主流认识。

【明确】

【文言翻译补充】

【段3】宣扬“宣夜之说”的书都亡佚了,只有汉秘书郎郗萌记载其先师相传的说法:“天本为虚空,抬头看,高远而没有尽头,目眩眼花,精神尽竭,所以看上去一片苍茫。这就好比观望远处的黄土山,给人的感觉都是青色,俯视千丈深谷,给人的感觉都得黝黑。实际上,那青并不是实际的颜色,黑也不代表有物体。日月群星,自然地飘浮在虚空之中,它们的运行和停止都依靠大气。所以,七星时隐时现,时顺行,时逆行,隐伏和显现没有常规,前进和倒退也不相同,是由于没有根系牵制,所以运动都不相同。所以北极星总是在那固定的位置上,而北斗星不和其他的星在西方下落。(《晋书·天文志》)

【段6】按它的说法,天就像伞盖和斗笠,地就像一个扣着的木盘,天和地都是中间高而四周低。北极的下面是天地的中央,那里的地势最高,而广大的四边向下倾斜,日月星三光交替隐没出现,以此形成白昼黑夜。天的中央比外衡在冬至所在处高六万里,北极低处比外衡低处也是高六万里,外衡比北极低处高二万里。天与地的隆高处相互对应,太阳距离地面永远是八万里。太阳附着于天而平行运转,把冬夏之间太阳运行的轨道分为七衡六间。每一衡圆周的长度里数,都依照运算的法则,用勾股和重差等运算法推断晷表的投影变得最长和最短的情况,以此作为远近的数据。这些都得于所立的晷表和晷表的投影。(《晋书·天文志》)

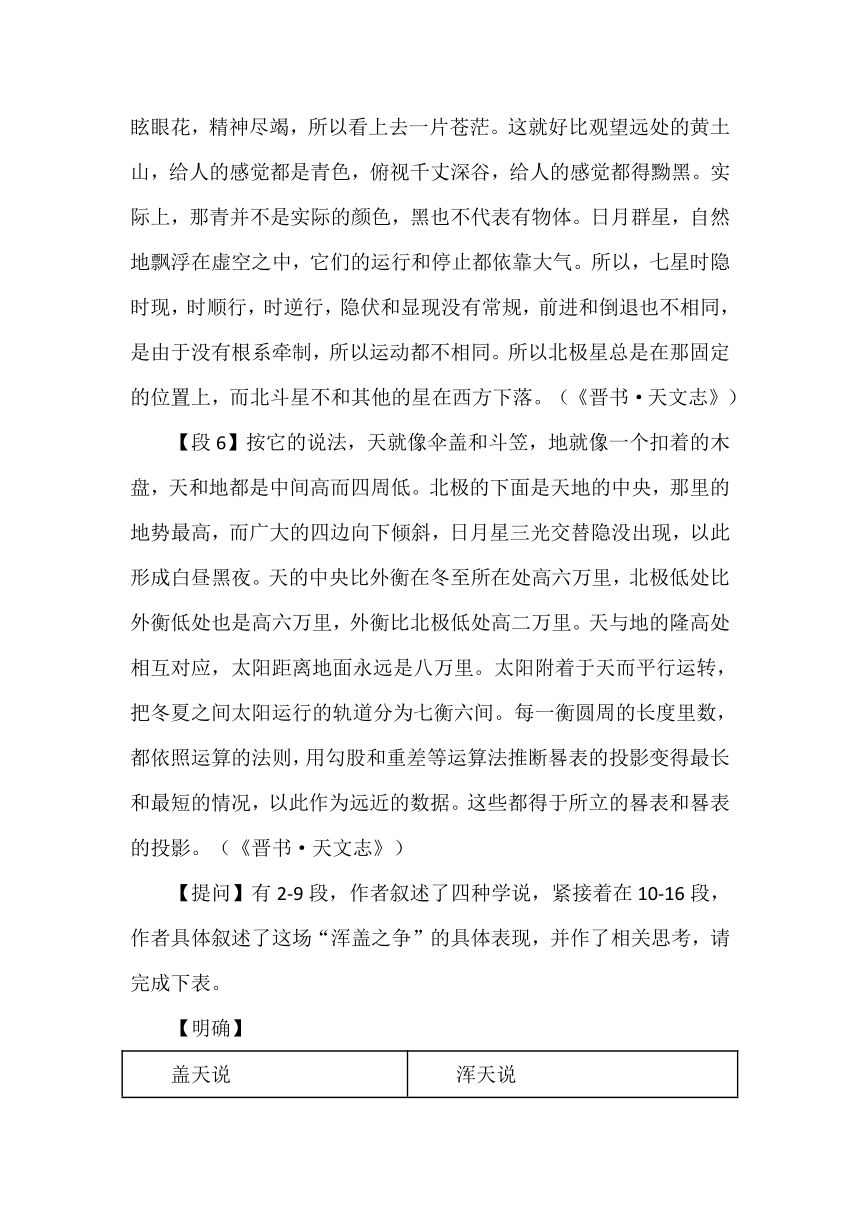

【提问】有2-9段,作者叙述了四种学说,紧接着在10-16段,作者具体叙述了这场“浑盖之争”的具体表现,并作了相关思考,请完成下表。

【明确】

盖天说 浑天说

西汉扬雄:太阳从水平面之下升起,光线从下向上传播(反驳盖天说“天在下,地在下”,推出光线从上向下传播)

东汉王充:按浑天说主张(天在外,表里有水;地在内,漂浮水上),掘地一丈就有水,太阳不可能从水中出入。 晋朝葛洪:太阳只是地平线下升起和落下的。 南北朝何承天:太阳可以从海里升起,因为百川入海,不会枯竭。

浑盖争辩引发关注,提出更多宇宙结构说。

南宋朱熹:按盖天说无法造也仪器,按浑天说可以造出仪器。

作者对这场论争的两点哲学思考: 1.争论秉持的原则:是否符合实际情况。(举祖暅研究方法的实例为依据) 2.争论没有政治和宗教等非学术因素介入。(举梁武帝与佛教为例) 最后,作者高度评价了浑盖之争的历史功绩。

【段11:葛洪】又日入于西方,看上去是慢慢地下落,开始尚有一半,与横向破裂的镜子一样形状,一会儿即全部下落。如果像王生所说那样,日转向北运行,那么在北边下落时,应该与垂直方向破裂的镜子一样的形状。(《隋书·天文志》)

【段11:何承天】所以百川都发源于山,从高处往下流,最后流入大海。日是阳精,光辉照耀,炎热无比,一夜入于水中,所经之处焦竭。百川注入,足以补偿,所以旱时海水不减,涝时海水不涨。(《隋书·天文志》)

【段13:祖暅】自古论天的人很多,然而纷争不已,以致相互诋毁。我分析他们的异同,考证经典,仰观辰极,旁视四方,看日月升降,考察五大行星的出现和隐伏,用仪器检验和日晷滴漏核实,可以看到浑天说的理论,可信并有依据。(《隋书·天文志》)

【提问】第1段的写作思路是什么?作者明明是论述中国天文学上的旷世之争,为何说“日心说”与“地心说”之争?

【明确】从地心说与日心说的争论,引出“浑盖之争”,总领全文。

【补充】地心学说认为宇宙是一个有限的球体,分为天地两层,地球位于宇宙中心,所以日月围绕地球运行,物体总是落向地面。

哥白尼提出日心说,该说认为地球是球形的,地球在运动,并且24小时自转一周。太阳是不动的,地球以及其他行星都以太阳为中心做圆周运动,只有月亮环绕地球运行。

【小结】

第一部分(第1段),由“日心说”与“地心说”之争,引出“浑盖之争”。

第二部分(第2-9段),介绍四种观点,引出核心话题“浑盖之争”。

第三部分(第10-15段),具体介绍“浑盖之争”,引出对争论的思考。

第四部分(第16段),评价“浑盖之争”的作用与意义。

(三)任务二:理解作者对“浑盖之争”介绍的顺序与思维逻辑

【提问】第2段开头句“对宇宙结构的认识,是中国古代天文学的重要内容之一”这句话,在文中有什么作用?

【明确】中国古代天文学涉及方方面面的内容,作者首先用这句话限定了范围,即“对宇宙结构的认识”,使得后文的论述紧紧围绕这个主要问题展开。

【提问】文中第2-9段并没有讲“浑盖之争”,而是花了大量的笔墨介绍四种天文学说,能否删除,直接进入第10段的争论介绍?

【明确】首先,要明确这场“天上的旷世之争”是指中国天文学史上对宇宙结构的认识,即盖天说与浑天说之间的论争。

其次,文章并没有开篇就直接讲二者之争,而是按时间顺序介绍中国古代关于宇宙结构模式的重要学说,作者先简要说明早期出现的天圆地方说和宣夜说的观点及其缺陷,然后分别介绍盖天说与浑天说的各自观点、代表人物、历史贡献、理论缺陷,以及这场争辩的影响与意义等。这样的结构能够让读者了解我国古代关于宇宙结构模式各学说发展的完整过程,理解古人探索未知、重视实际校验的传统。并为10段开始的争论介绍作铺垫。

教学总结:《天文学上的旷世之争》介绍了我国天文学史上著名的浑盖之争,分析了这场论争的影响、意义、特点及其所体现的科学原则,表达了对古人的智慧和探究精神的赞美之情。浑盖之争的意义对当今学术探讨仍有启示:

①学术探讨不应只遵循先验哲学观念;②学术探讨要尊重学术发展规律,排除非学术因素的干扰,保持学术的独立性;③学术探讨要重视实际校验,能解决实际问题。

教学目标:

1.语言建构与运用:体会科普论述文语言特点。

2.思维发展与提升: 梳理不同学说的基本内容。

3.审美鉴赏与创造: 理解引用证论与举例论证。

4.文化传承与理解: 思考科学争论的重要意义。

教学重难点:

梳理不同学说的基本内容;理解引用证论与举例论证。

教学过程:

(一)教学导入

黑格尔曾说:“一个民族有仰望星空的人,他们才有希望。”通过这成百上千颗,依然高悬于穹顶之上的星辰,我们看到那些仰望星空的人。

今天,让我们追随他们的脚步,回望星空,踏上中国天文学数千年的发展之旅。

(二)任务一:梳理概括中国古代宇宙结构学说的发展过程

【提问】浑盖之争这场争论既然旷日持久,涉及的人物、引发的争议也是非常多。为了方便介绍,对每一种代表性学说,作者采用“述评结合”的基本思路展开。阅读2-9段,填写下表。

学说 代表 人物 作者的叙述:各学说基本观点 作者的评价:优缺点与历史贡献

“天圆地方”说 孔子、曾子 天是圆形平盖,在人的头顶上方悬置,地是方的,静止不动。 优缺点:①没有形成系统的学说;②存在着比较明显的漏洞。 历史贡献:较早形成了中国人对宇宙形状的认识。

宣夜说 郗萌 (记载者) 天体是自由飘浮在虚空中的,它们彼此没有联系,没有相互作用,因此彼此的运动相互独立,没有共同的规律可循。 优缺点:①不能给人们提供有用的信息;②在本质上是反理性的。 历史贡献:似乎更接近宇宙的实际。

盖天说 司马迁 天地是两个中央凸起的平行平面,天在上,地在下,天离地的距离是8万里,日月星辰围绕着北极依附在天壳上运动。 优缺点:①具有很强的应用价值;②能够为人们提供有价值的信息;③对宇宙结构本身的描述是错误的。 历史贡献:能够解释人们日常生活中见到的各种天象;能够预测日月星辰的运行;能够编制历法,满足社会需求。

浑天说 落下闳、邓平、扬雄、葛洪、祖暅、朱熹等 天是个圆球,天包着地,天大而地小。 优缺点:①与实际天象符合得最好;②没有地球观念,没有意识到海洋也是大地的部分。 历史贡献:更加符合观测依据;制订了更符合实际天象的历法;成为主流认识。

【明确】

【文言翻译补充】

【段3】宣扬“宣夜之说”的书都亡佚了,只有汉秘书郎郗萌记载其先师相传的说法:“天本为虚空,抬头看,高远而没有尽头,目眩眼花,精神尽竭,所以看上去一片苍茫。这就好比观望远处的黄土山,给人的感觉都是青色,俯视千丈深谷,给人的感觉都得黝黑。实际上,那青并不是实际的颜色,黑也不代表有物体。日月群星,自然地飘浮在虚空之中,它们的运行和停止都依靠大气。所以,七星时隐时现,时顺行,时逆行,隐伏和显现没有常规,前进和倒退也不相同,是由于没有根系牵制,所以运动都不相同。所以北极星总是在那固定的位置上,而北斗星不和其他的星在西方下落。(《晋书·天文志》)

【段6】按它的说法,天就像伞盖和斗笠,地就像一个扣着的木盘,天和地都是中间高而四周低。北极的下面是天地的中央,那里的地势最高,而广大的四边向下倾斜,日月星三光交替隐没出现,以此形成白昼黑夜。天的中央比外衡在冬至所在处高六万里,北极低处比外衡低处也是高六万里,外衡比北极低处高二万里。天与地的隆高处相互对应,太阳距离地面永远是八万里。太阳附着于天而平行运转,把冬夏之间太阳运行的轨道分为七衡六间。每一衡圆周的长度里数,都依照运算的法则,用勾股和重差等运算法推断晷表的投影变得最长和最短的情况,以此作为远近的数据。这些都得于所立的晷表和晷表的投影。(《晋书·天文志》)

【提问】有2-9段,作者叙述了四种学说,紧接着在10-16段,作者具体叙述了这场“浑盖之争”的具体表现,并作了相关思考,请完成下表。

【明确】

盖天说 浑天说

西汉扬雄:太阳从水平面之下升起,光线从下向上传播(反驳盖天说“天在下,地在下”,推出光线从上向下传播)

东汉王充:按浑天说主张(天在外,表里有水;地在内,漂浮水上),掘地一丈就有水,太阳不可能从水中出入。 晋朝葛洪:太阳只是地平线下升起和落下的。 南北朝何承天:太阳可以从海里升起,因为百川入海,不会枯竭。

浑盖争辩引发关注,提出更多宇宙结构说。

南宋朱熹:按盖天说无法造也仪器,按浑天说可以造出仪器。

作者对这场论争的两点哲学思考: 1.争论秉持的原则:是否符合实际情况。(举祖暅研究方法的实例为依据) 2.争论没有政治和宗教等非学术因素介入。(举梁武帝与佛教为例) 最后,作者高度评价了浑盖之争的历史功绩。

【段11:葛洪】又日入于西方,看上去是慢慢地下落,开始尚有一半,与横向破裂的镜子一样形状,一会儿即全部下落。如果像王生所说那样,日转向北运行,那么在北边下落时,应该与垂直方向破裂的镜子一样的形状。(《隋书·天文志》)

【段11:何承天】所以百川都发源于山,从高处往下流,最后流入大海。日是阳精,光辉照耀,炎热无比,一夜入于水中,所经之处焦竭。百川注入,足以补偿,所以旱时海水不减,涝时海水不涨。(《隋书·天文志》)

【段13:祖暅】自古论天的人很多,然而纷争不已,以致相互诋毁。我分析他们的异同,考证经典,仰观辰极,旁视四方,看日月升降,考察五大行星的出现和隐伏,用仪器检验和日晷滴漏核实,可以看到浑天说的理论,可信并有依据。(《隋书·天文志》)

【提问】第1段的写作思路是什么?作者明明是论述中国天文学上的旷世之争,为何说“日心说”与“地心说”之争?

【明确】从地心说与日心说的争论,引出“浑盖之争”,总领全文。

【补充】地心学说认为宇宙是一个有限的球体,分为天地两层,地球位于宇宙中心,所以日月围绕地球运行,物体总是落向地面。

哥白尼提出日心说,该说认为地球是球形的,地球在运动,并且24小时自转一周。太阳是不动的,地球以及其他行星都以太阳为中心做圆周运动,只有月亮环绕地球运行。

【小结】

第一部分(第1段),由“日心说”与“地心说”之争,引出“浑盖之争”。

第二部分(第2-9段),介绍四种观点,引出核心话题“浑盖之争”。

第三部分(第10-15段),具体介绍“浑盖之争”,引出对争论的思考。

第四部分(第16段),评价“浑盖之争”的作用与意义。

(三)任务二:理解作者对“浑盖之争”介绍的顺序与思维逻辑

【提问】第2段开头句“对宇宙结构的认识,是中国古代天文学的重要内容之一”这句话,在文中有什么作用?

【明确】中国古代天文学涉及方方面面的内容,作者首先用这句话限定了范围,即“对宇宙结构的认识”,使得后文的论述紧紧围绕这个主要问题展开。

【提问】文中第2-9段并没有讲“浑盖之争”,而是花了大量的笔墨介绍四种天文学说,能否删除,直接进入第10段的争论介绍?

【明确】首先,要明确这场“天上的旷世之争”是指中国天文学史上对宇宙结构的认识,即盖天说与浑天说之间的论争。

其次,文章并没有开篇就直接讲二者之争,而是按时间顺序介绍中国古代关于宇宙结构模式的重要学说,作者先简要说明早期出现的天圆地方说和宣夜说的观点及其缺陷,然后分别介绍盖天说与浑天说的各自观点、代表人物、历史贡献、理论缺陷,以及这场争辩的影响与意义等。这样的结构能够让读者了解我国古代关于宇宙结构模式各学说发展的完整过程,理解古人探索未知、重视实际校验的传统。并为10段开始的争论介绍作铺垫。

教学总结:《天文学上的旷世之争》介绍了我国天文学史上著名的浑盖之争,分析了这场论争的影响、意义、特点及其所体现的科学原则,表达了对古人的智慧和探究精神的赞美之情。浑盖之争的意义对当今学术探讨仍有启示:

①学术探讨不应只遵循先验哲学观念;②学术探讨要尊重学术发展规律,排除非学术因素的干扰,保持学术的独立性;③学术探讨要重视实际校验,能解决实际问题。