2024届辽宁省实验中学高三考前模拟训练(五模历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024届辽宁省实验中学高三考前模拟训练(五模历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 857.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-24 00:18:43 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省实验中学2024届高三考前模拟训练

历史试题

满分:100分 考试时间:75分钟

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.图1为2023年中国邮政发行的《陶寺国家考古遗址公园》邮票,图案文物为龙山文化晚期的朱书扁壶,壶身有两个用朱砂写的字符。该朱书字符的价值在于能够( )

图1

A.佐证中华文化起源较早的特色 B.揭示当时已具备国家初始形态

C.证实陶寺遗址是尧帝都邑所在 D.推动长江流域汉字起源的研究

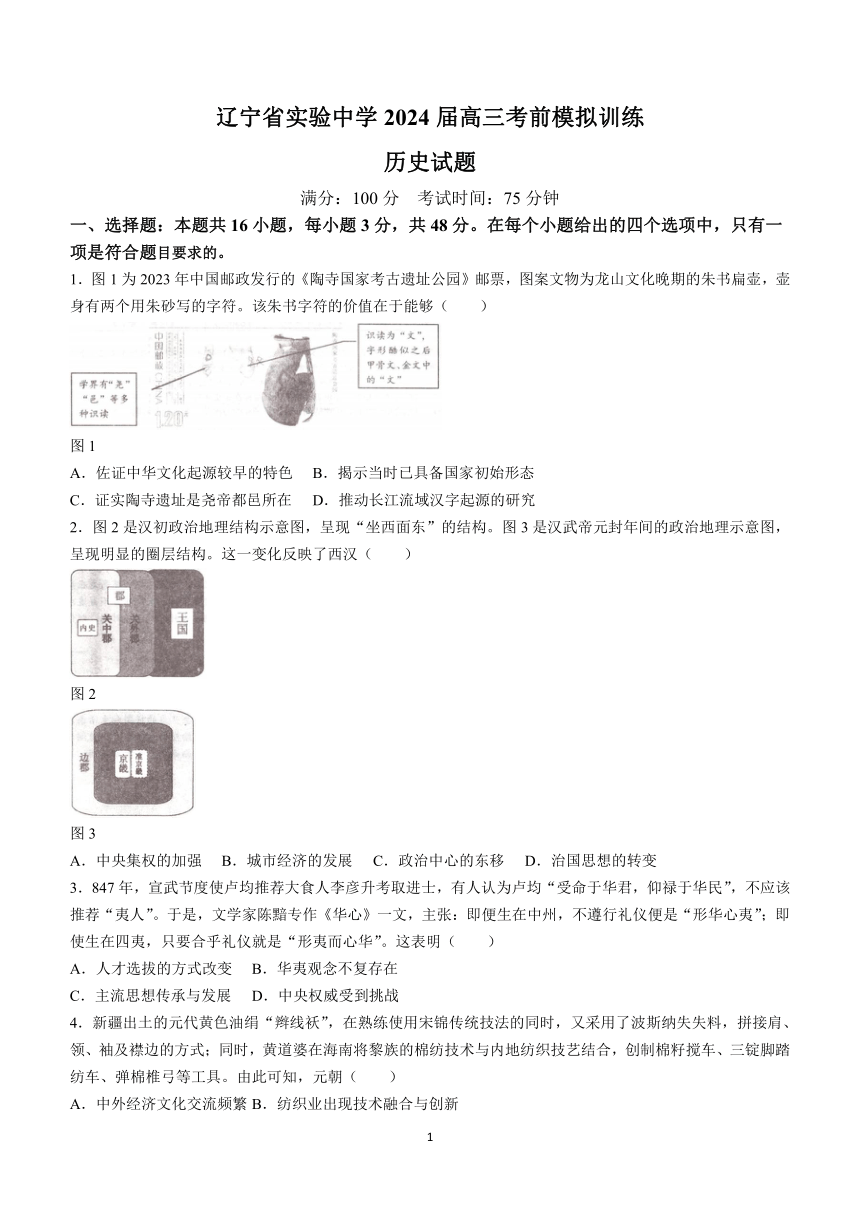

2.图2是汉初政治地理结构示意图,呈现“坐西面东”的结构。图3是汉武帝元封年间的政治地理示意图,呈现明显的圈层结构。这一变化反映了西汉( )

图2

图3

A.中央集权的加强 B.城市经济的发展 C.政治中心的东移 D.治国思想的转变

3.847年,宣武节度使卢均推荐大食人李彦升考取进士,有人认为卢均“受命于华君,仰禄于华民”,不应该推荐“夷人”。于是,文学家陈黯专作《华心》一文,主张:即便生在中州,不遵行礼仪便是“形华心夷”;即使生在四夷,只要合乎礼仪就是“形夷而心华”。这表明( )

A.人才选拔的方式改变 B.华夷观念不复存在

C.主流思想传承与发展 D.中央权威受到挑战

4.新疆出土的元代黄色油绢“辫线袄”,在熟练使用宋锦传统技法的同时,又采用了波斯纳失失料,拼接肩、领、袖及襟边的方式;同时,黄道婆在海南将黎族的棉纺技术与内地纺织技艺结合,创制棉籽搅车、三锭脚踏纺车、弹棉椎弓等工具。由此可知,元朝( )

A.中外经济文化交流频繁 B.纺织业出现技术融合与创新

C.南方纺织技术超越北方 D.技术进步促进棉的广泛使用

5.表1是当代中国某学者为研究“元明清东海疆域的形成”搜集的相关史料。

表1 关于“流求”空间指向的演变(节选)

朝代 内容

元朝 1349年汪大渊撰《岛夷志略》:“琉球”位置记为“自彭湖望之甚近”,与泉州地方文献相同。

明朝 嘉靖年间,时任工部尚书的雷礼诗作:“水环赤(尾)屿尽闽疆”。

清朝 康熙五十七年,中琉双方共同认定的《琉球三十六岛图》《琉球地图》等东海舆图明确记载了钓鱼诸岛属中国疆域,“姑米山”(今称久米岛)为中琉界山。

由此可知,该学者( )

A.围绕着官修正史开展研究 B.重视文献与口述史料的互证

C.坚持以诗证史的研究方法 D.立足治史情怀确定研究主题

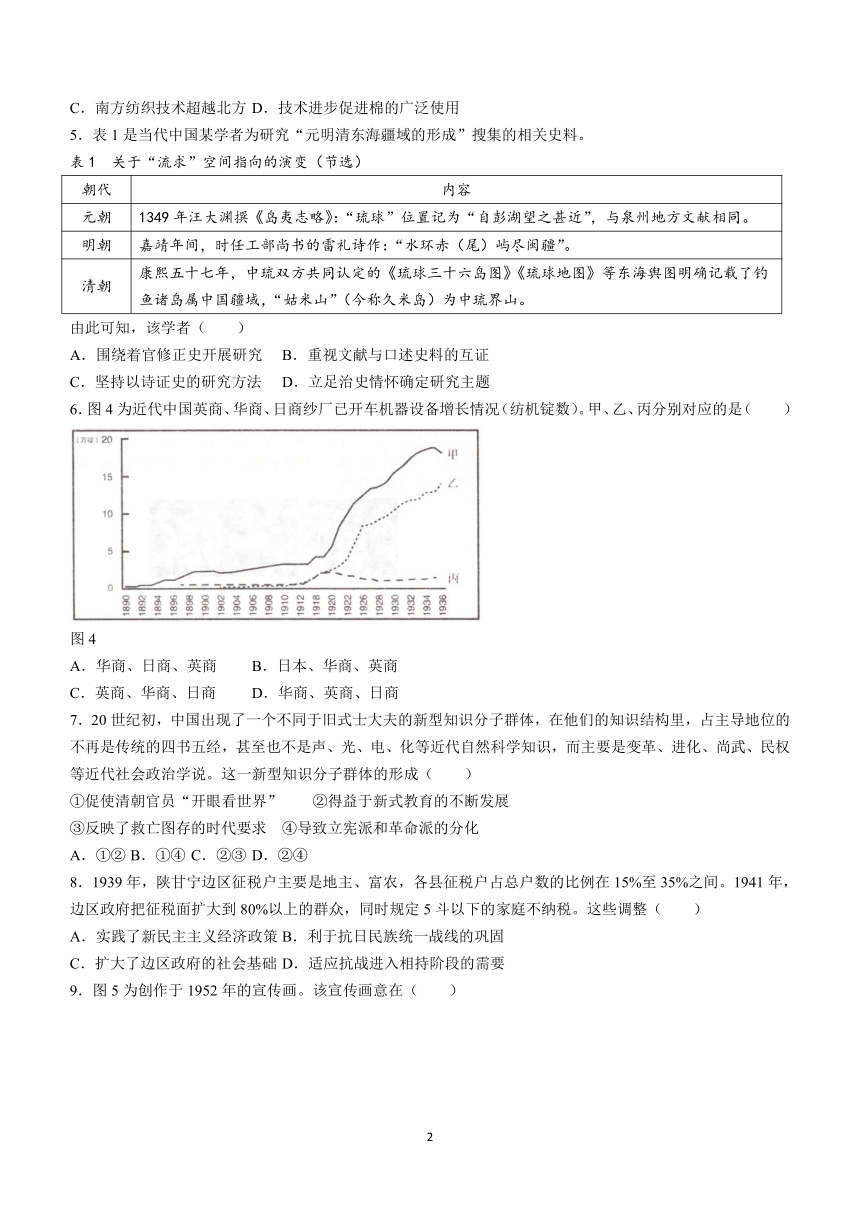

6.图4为近代中国英商、华商、日商纱厂已开车机器设备增长情况(纺机锭数)。甲、乙、丙分别对应的是( )

图4

A.华商、日商、英商 B.日本、华商、英商

C.英商、华商、日商 D.华商、英商、日商

7.20世纪初,中国出现了一个不同于旧式士大夫的新型知识分子群体,在他们的知识结构里,占主导地位的不再是传统的四书五经,甚至也不是声、光、电、化等近代自然科学知识,而主要是变革、进化、尚武、民权等近代社会政治学说。这一新型知识分子群体的形成( )

①促使清朝官员“开眼看世界” ②得益于新式教育的不断发展

③反映了救亡图存的时代要求 ④导致立宪派和革命派的分化

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

8.1939年,陕甘宁边区征税户主要是地主、富农,各县征税户占总户数的比例在15%至35%之间。1941年,边区政府把征税面扩大到80%以上的群众,同时规定5斗以下的家庭不纳税。这些调整( )

A.实践了新民主主义经济政策 B.利于抗日民族统一战线的巩固

C.扩大了边区政府的社会基础 D.适应抗战进入相持阶段的需要

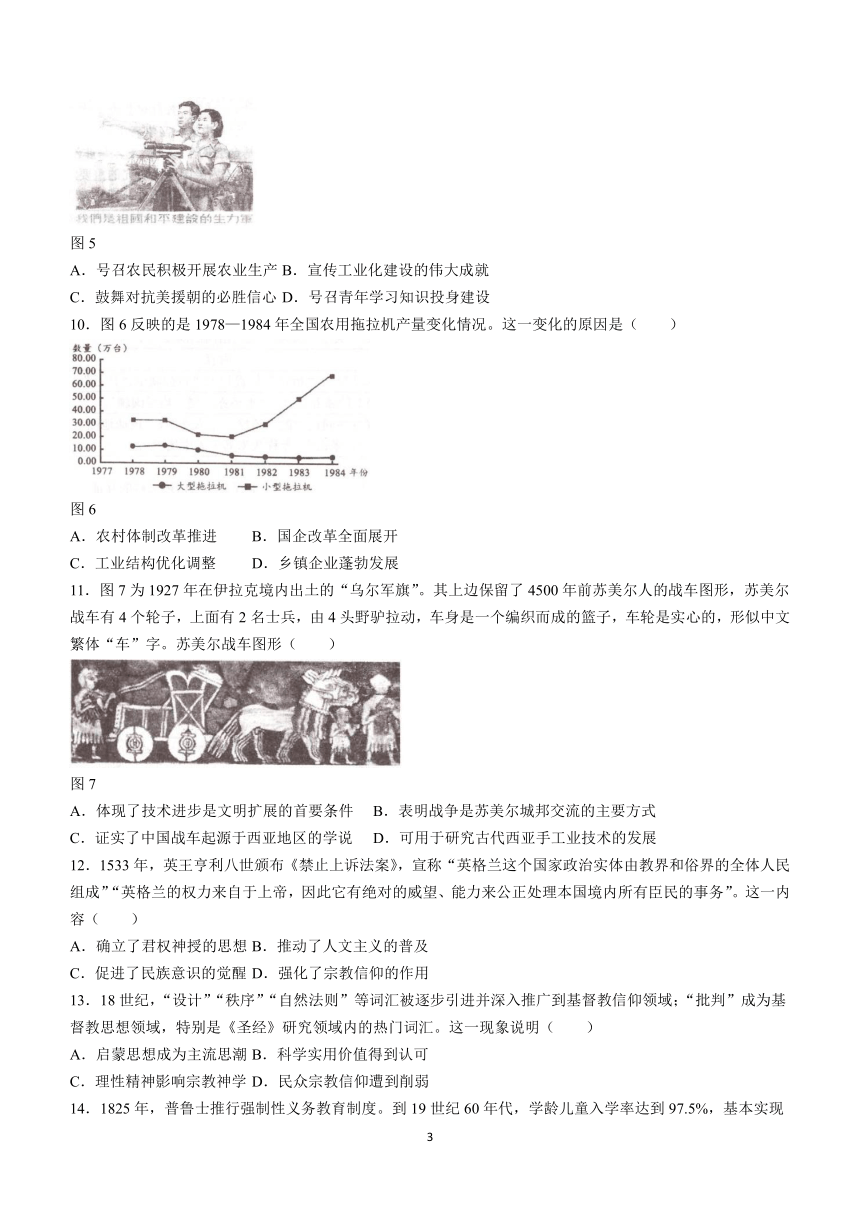

9.图5为创作于1952年的宣传画。该宣传画意在( )

图5

A.号召农民积极开展农业生产 B.宣传工业化建设的伟大成就

C.鼓舞对抗美援朝的必胜信心 D.号召青年学习知识投身建设

10.图6反映的是1978—1984年全国农用拖拉机产量变化情况。这一变化的原因是( )

图6

A.农村体制改革推进 B.国企改革全面展开

C.工业结构优化调整 D.乡镇企业蓬勃发展

11.图7为1927年在伊拉克境内出土的“乌尔军旗”。其上边保留了4500年前苏美尔人的战车图形,苏美尔战车有4个轮子,上面有2名士兵,由4头野驴拉动,车身是一个编织而成的篮子,车轮是实心的,形似中文繁体“车”字。苏美尔战车图形( )

图7

A.体现了技术进步是文明扩展的首要条件 B.表明战争是苏美尔城邦交流的主要方式

C.证实了中国战车起源于西亚地区的学说 D.可用于研究古代西亚手工业技术的发展

12.1533年,英王亨利八世颁布《禁止上诉法案》,宣称“英格兰这个国家政治实体由教界和俗界的全体人民组成”“英格兰的权力来自于上帝,因此它有绝对的威望、能力来公正处理本国境内所有臣民的事务”。这一内容( )

A.确立了君权神授的思想 B.推动了人文主义的普及

C.促进了民族意识的觉醒 D.强化了宗教信仰的作用

13.18世纪,“设计”“秩序”“自然法则”等词汇被逐步引进并深入推广到基督教信仰领域;“批判”成为基督教思想领域,特别是《圣经》研究领域内的热门词汇。这一现象说明( )

A.启蒙思想成为主流思潮 B.科学实用价值得到认可

C.理性精神影响宗教神学 D.民众宗教信仰遭到削弱

14.1825年,普鲁士推行强制性义务教育制度。到19世纪60年代,学龄儿童入学率达到97.5%,基本实现普及教育。有学者指出:1871年,普鲁士之所以能够打败法国,很大一部分原因是普鲁士士兵文化程度普遍比法国高。这表明( )

A.资本主义国家政治经济发展不平衡 B.普鲁士义务教育在欧洲居领先地位

C.法国教育事业发展落后于欧洲诸国 D.教育对普鲁士实力提升起重要作用

15.美国的非洲研究最早兴起于传统黑人大学并由非洲裔学者主导,在主流学术界则处于边缘位置。从20世纪50年代开始,在联邦政府和私人基金会的全力支持下,与非洲相关的高校地区研究中心、学术协会和学术期刊纷纷成立,非洲研究也就此成为美国地区研究的重要组成部分。这一变化( )

A.表明美国消除了种族歧视现象 B.得益于非洲民族意识的觉醒

C.有利于推动国际关系的民主化 D.与美国国家战略需求相适应

16.冷战结束后,在国际体系中美国霸权不断衰退,新兴经济体的陆续崛起,全球治理由霸权时代的垂直结构逐渐趋于扁平,治理模式开始由一元走向多元。这反映了世界( )

A.发展主题的变化 B.社会主义的崛起 C.经济重心的转移 D.政治新格局形成

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

表2 中国古代部分时期人口数量

(注:奴婢、徒附为依附人口,不为国家所掌握。)

时期 年份 口数 出处

东汉 157年(桓帝永寿三年) 约5600万 《晋书·地理志》

西晋 280年(武帝太康元年) 约1600万 《晋书·地理志》

隋 581年(文帝开皇元年) 约2900万 《隋书·李德林传》等

唐 755年(玄宗天宝十四年) 约5300万 《通典·食货》

材料二

清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题。

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析表2中的人口数据在历史研究中的价值。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清朝人口数量增长的原因及产生的社会问题。(8分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐前期敦煌文化的内容极其丰富,西汉以来几百年的发展为敦煌奠定了深厚的文化基础,丝绸之路的畅通,使得众多商胡到来和定居,又为这里带来了城外文化的精髓,儒学、佛学、道学和其他外来宗教学说在这里交相辉映。随着生产力的提高和生活条件的改善,这一时期的莫高窟在形象塑造上、深受大唐积极健康的审美情趣影响,绘塑的人物皆是丰盈润泽,健硕强壮;壁画内容不再追求苦行清修,转而宣扬天国的欢乐和现世的幸福。画面用色多浓郁华丽,与早期的古朴沉稳恰成对比,创作出的艺术品具有极强的生命力。

——据杨宝玉《敦煌史话》

材料二

1900年5月,引起世界轰动的藏经洞被发现,部分当地官员认识到洞内文物价值,希望运到省城兰州保存,但甘肃省政府以无暇筹措运费为由,拒绝这一提议。1907年后,西方国家派出的“深除队”先后进入敦煌,大量文物就此流散世界各地,一度造成“敦煌在中国,敦煌学在外国”的局面。1944年,国民政府在文化届和社会舆论的强烈呼吁下成立敦煌艺术研究所。新中国成立后,敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,直接由中央文化部领导,增加人员编制,扩大工作范围。1961年,莫高窟被列入第一批全国重点文物保护单位。1984年,敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院,成为目前世界史最大的敦煌相关研究实体,经过学人的努力逐渐形成了“敦煌在中国,敦煌学在世界”的局面。1987年,敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。改革开放以来,敦煌和莫高窟在丝绸之路上再度放出光辉,世界学者络绎不绝,旅游者接踵于道。如今,人们正在领略着这份丰富绚烂的文化财富,整理研究,吸收运用。

——据樊锦诗、赵声良《灿烂敦煌》;宁可、郝春文《敦煌的历史和文化》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐前期敦煌文化的特点。(6分)

(2)根据材料二,分析20世纪以来影响敦煌学发展的主要因素,并结合所学知识谈谈你对文化传承与保护的认识。(10分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

新名词在20世纪初颇为流行。1903年上海《大陆报》刊登了新名词诗歌,随即被《新世界小说报》等报刊效仿。同年,20岁的常州人吕思勉言:“为文喜学龚定庵,又读梁任公先生之文,慕效之,诗文皆喜用新名。”1904年,张之洞《学堂歌》使用了诸如体育、卫生、公德、科学、权利、自由、民权等新名词;尽管张之洞在使用其中某些词时,不乏批评谴责之意。风气所趋,很多官员在奏章及日常生活中也经常使用新名词装点门面,即严复所谓“笃旧诸公近稍知西学,无往不论自由,无书不主民权”。1909年9月8日,天津《大公报》刊出一则时人抵制外国商品的报道,言驻京某国公使请求出面干预,清廷官员回以“此次风潮亦我国人民自由之行动,官场无法干预”。其实在1900年后,随着留学生特别是留日学生渐多,翻译事业大盛,加之受到梁启超影响,宣传新学的报刊也日益增多,致使来自“译本书、时报纸”中的新名词越发丰富,弥漫于各种文类中。

——摘编自张仲民《种瓜得豆:清末民初的阅读文化与接受政治》

材料二

今者译本之流行,报章之传布,上至于奏定之章程,钦颁之谕旨,所用新名词既数见不鲜,又乌得从而禁之?……且谋教育之普及,不能不设学堂,设学堂不能不教科学,教科学不能不用新名词。

——摘编自《教育杂志》第7期(1909年)

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳新名词流行的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析新名词流行的历史影响。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

时序性是历史学科的基本特征,人类历史纷繁复杂,一切历史都是在时间的长河中产生的、发展的、结束的。在具体的历史教学语境下,时序意识的表现之一就是在时间的背景下把握历史的变迁与延续、原因与结果。下表所示为世界近代史上的若干关键词。

“全球航路的开辟”、“文艺复兴”、“宗教改革”、“近代科学的兴起”、“启蒙运动”、“资产阶级革命”、“资本主义制度在全球确立”、“工业革命”、“马克思主义的诞生”、“资本主义世界体系的形成”、“亚非拉独立运动”

——摘编自李秦苏《例谈高中历史教学中时序意识的培养策略》等整理

从材料中任选两个或两个以上处于“同一时间背景下”的关键词,据此自拟一个具体的论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,前后关联,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

辽宁省实验中学2024届高三考前模拟训练

历史参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A A C B D A C D D A D C C D D C

二、非选择题

17.

(1)价值:上述数据属于政府实际控制人口,并非当时全部人口;但上述数据来源于官修正史等文献史料,对研究不同时期政权掌握的人口数量与变化趋势、户籍制度与赋役制度等问题有较高价值。(6分)

(2)原因:出现“康乾盛世”,经济繁荣,社会相对稳定,疆域进一步开拓并巩固;玉米、甘薯等高产农作物推广种植;推行“摊丁入亩”等赋税制度改革。(4分,任意回答两点即可)

问题:人地矛盾突出,社会危机加重;过度开垦土地,导致生态环境恶化。(4分)

18.

(1)特点:内容丰富;历史底蕴深厚;中外文化交相辉映;整体风格积极健康,具有极强生命力。(6分)

(2)因素:时局因素;政府因素;经济因素;史料因素;学者因素;(6分,任意回答三点即可)

认识:文化遗产是人类的共同财富;文化传承和文化保护对于传承民族文化、保护人类文明的多样性具有重要意义;国家、社会、个人都应该重视文化保护与传承等。(4分,言之有理即可得分)

19.

(1)特点:传播速度快;以知识分子主体;受留学生影响;以报刊为载体。(6分,任意回答三点即可)

(2)影响:推动西学在中国的传播;有利于中国自由民主思想的发展;促进中国科学教育事业的发展。(6分)

20.示例

论题:资本主义国家的工业化加速了世界的分化。

阐述:18世纪后期到19世纪中叶,实行资产阶级君主立宪制的英国率先开展工业革命。工业革命不仅带来了生产力的发展,社会生活的显著变化,还推动了英国的议会改革(资产阶级民主政治的完善),并使得社会日益分裂为工业资产阶级和工业无产阶级两大对立的阵营。英国工人运动蓬勃发展,掀起了声势浩大的宪章运动。马克思、恩格斯在深入研究和积极投身工人运动的过程中,率先在伦敦发表《共产党宣言》,这标志着马克思主义的诞生。马克思主义的诞生为工人运动提供了科学理论指导,各主要资本主义国家继英国之后相继投入工业化浪潮,受此影响,19世纪中后期,美国废除了黑人奴隶制度,俄国推行了农奴制改革,日本发起了明治维新,德国在实现统一之后确立起资产阶级代议制政体,资本主义制度在东欧、北美、东北亚得以确立,并随着这些国家瓜分世界的步伐而建立起资本主义对全球的支配。

综上所述,工业革命不但加速了社会阶级的分化,还刺激了工人阶级的思想武器——马克思主义的诞生;也使得资本主义制度越出西欧的范围,确立了在世界上的支配和统治地位。

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

历史试题

满分:100分 考试时间:75分钟

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.图1为2023年中国邮政发行的《陶寺国家考古遗址公园》邮票,图案文物为龙山文化晚期的朱书扁壶,壶身有两个用朱砂写的字符。该朱书字符的价值在于能够( )

图1

A.佐证中华文化起源较早的特色 B.揭示当时已具备国家初始形态

C.证实陶寺遗址是尧帝都邑所在 D.推动长江流域汉字起源的研究

2.图2是汉初政治地理结构示意图,呈现“坐西面东”的结构。图3是汉武帝元封年间的政治地理示意图,呈现明显的圈层结构。这一变化反映了西汉( )

图2

图3

A.中央集权的加强 B.城市经济的发展 C.政治中心的东移 D.治国思想的转变

3.847年,宣武节度使卢均推荐大食人李彦升考取进士,有人认为卢均“受命于华君,仰禄于华民”,不应该推荐“夷人”。于是,文学家陈黯专作《华心》一文,主张:即便生在中州,不遵行礼仪便是“形华心夷”;即使生在四夷,只要合乎礼仪就是“形夷而心华”。这表明( )

A.人才选拔的方式改变 B.华夷观念不复存在

C.主流思想传承与发展 D.中央权威受到挑战

4.新疆出土的元代黄色油绢“辫线袄”,在熟练使用宋锦传统技法的同时,又采用了波斯纳失失料,拼接肩、领、袖及襟边的方式;同时,黄道婆在海南将黎族的棉纺技术与内地纺织技艺结合,创制棉籽搅车、三锭脚踏纺车、弹棉椎弓等工具。由此可知,元朝( )

A.中外经济文化交流频繁 B.纺织业出现技术融合与创新

C.南方纺织技术超越北方 D.技术进步促进棉的广泛使用

5.表1是当代中国某学者为研究“元明清东海疆域的形成”搜集的相关史料。

表1 关于“流求”空间指向的演变(节选)

朝代 内容

元朝 1349年汪大渊撰《岛夷志略》:“琉球”位置记为“自彭湖望之甚近”,与泉州地方文献相同。

明朝 嘉靖年间,时任工部尚书的雷礼诗作:“水环赤(尾)屿尽闽疆”。

清朝 康熙五十七年,中琉双方共同认定的《琉球三十六岛图》《琉球地图》等东海舆图明确记载了钓鱼诸岛属中国疆域,“姑米山”(今称久米岛)为中琉界山。

由此可知,该学者( )

A.围绕着官修正史开展研究 B.重视文献与口述史料的互证

C.坚持以诗证史的研究方法 D.立足治史情怀确定研究主题

6.图4为近代中国英商、华商、日商纱厂已开车机器设备增长情况(纺机锭数)。甲、乙、丙分别对应的是( )

图4

A.华商、日商、英商 B.日本、华商、英商

C.英商、华商、日商 D.华商、英商、日商

7.20世纪初,中国出现了一个不同于旧式士大夫的新型知识分子群体,在他们的知识结构里,占主导地位的不再是传统的四书五经,甚至也不是声、光、电、化等近代自然科学知识,而主要是变革、进化、尚武、民权等近代社会政治学说。这一新型知识分子群体的形成( )

①促使清朝官员“开眼看世界” ②得益于新式教育的不断发展

③反映了救亡图存的时代要求 ④导致立宪派和革命派的分化

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

8.1939年,陕甘宁边区征税户主要是地主、富农,各县征税户占总户数的比例在15%至35%之间。1941年,边区政府把征税面扩大到80%以上的群众,同时规定5斗以下的家庭不纳税。这些调整( )

A.实践了新民主主义经济政策 B.利于抗日民族统一战线的巩固

C.扩大了边区政府的社会基础 D.适应抗战进入相持阶段的需要

9.图5为创作于1952年的宣传画。该宣传画意在( )

图5

A.号召农民积极开展农业生产 B.宣传工业化建设的伟大成就

C.鼓舞对抗美援朝的必胜信心 D.号召青年学习知识投身建设

10.图6反映的是1978—1984年全国农用拖拉机产量变化情况。这一变化的原因是( )

图6

A.农村体制改革推进 B.国企改革全面展开

C.工业结构优化调整 D.乡镇企业蓬勃发展

11.图7为1927年在伊拉克境内出土的“乌尔军旗”。其上边保留了4500年前苏美尔人的战车图形,苏美尔战车有4个轮子,上面有2名士兵,由4头野驴拉动,车身是一个编织而成的篮子,车轮是实心的,形似中文繁体“车”字。苏美尔战车图形( )

图7

A.体现了技术进步是文明扩展的首要条件 B.表明战争是苏美尔城邦交流的主要方式

C.证实了中国战车起源于西亚地区的学说 D.可用于研究古代西亚手工业技术的发展

12.1533年,英王亨利八世颁布《禁止上诉法案》,宣称“英格兰这个国家政治实体由教界和俗界的全体人民组成”“英格兰的权力来自于上帝,因此它有绝对的威望、能力来公正处理本国境内所有臣民的事务”。这一内容( )

A.确立了君权神授的思想 B.推动了人文主义的普及

C.促进了民族意识的觉醒 D.强化了宗教信仰的作用

13.18世纪,“设计”“秩序”“自然法则”等词汇被逐步引进并深入推广到基督教信仰领域;“批判”成为基督教思想领域,特别是《圣经》研究领域内的热门词汇。这一现象说明( )

A.启蒙思想成为主流思潮 B.科学实用价值得到认可

C.理性精神影响宗教神学 D.民众宗教信仰遭到削弱

14.1825年,普鲁士推行强制性义务教育制度。到19世纪60年代,学龄儿童入学率达到97.5%,基本实现普及教育。有学者指出:1871年,普鲁士之所以能够打败法国,很大一部分原因是普鲁士士兵文化程度普遍比法国高。这表明( )

A.资本主义国家政治经济发展不平衡 B.普鲁士义务教育在欧洲居领先地位

C.法国教育事业发展落后于欧洲诸国 D.教育对普鲁士实力提升起重要作用

15.美国的非洲研究最早兴起于传统黑人大学并由非洲裔学者主导,在主流学术界则处于边缘位置。从20世纪50年代开始,在联邦政府和私人基金会的全力支持下,与非洲相关的高校地区研究中心、学术协会和学术期刊纷纷成立,非洲研究也就此成为美国地区研究的重要组成部分。这一变化( )

A.表明美国消除了种族歧视现象 B.得益于非洲民族意识的觉醒

C.有利于推动国际关系的民主化 D.与美国国家战略需求相适应

16.冷战结束后,在国际体系中美国霸权不断衰退,新兴经济体的陆续崛起,全球治理由霸权时代的垂直结构逐渐趋于扁平,治理模式开始由一元走向多元。这反映了世界( )

A.发展主题的变化 B.社会主义的崛起 C.经济重心的转移 D.政治新格局形成

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

表2 中国古代部分时期人口数量

(注:奴婢、徒附为依附人口,不为国家所掌握。)

时期 年份 口数 出处

东汉 157年(桓帝永寿三年) 约5600万 《晋书·地理志》

西晋 280年(武帝太康元年) 约1600万 《晋书·地理志》

隋 581年(文帝开皇元年) 约2900万 《隋书·李德林传》等

唐 755年(玄宗天宝十四年) 约5300万 《通典·食货》

材料二

清朝经过顺治、康熙、雍正三朝的增长,至道光二十年(1840年),人口总数增至4亿3千多万,达到了中国古代历史上的最高峰。人口的快速增加导致出现了许多社会问题。

——摘编自任惠玲《洪亮吉人口思想与马尔萨斯人口理论的比较及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析表2中的人口数据在历史研究中的价值。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清朝人口数量增长的原因及产生的社会问题。(8分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

唐前期敦煌文化的内容极其丰富,西汉以来几百年的发展为敦煌奠定了深厚的文化基础,丝绸之路的畅通,使得众多商胡到来和定居,又为这里带来了城外文化的精髓,儒学、佛学、道学和其他外来宗教学说在这里交相辉映。随着生产力的提高和生活条件的改善,这一时期的莫高窟在形象塑造上、深受大唐积极健康的审美情趣影响,绘塑的人物皆是丰盈润泽,健硕强壮;壁画内容不再追求苦行清修,转而宣扬天国的欢乐和现世的幸福。画面用色多浓郁华丽,与早期的古朴沉稳恰成对比,创作出的艺术品具有极强的生命力。

——据杨宝玉《敦煌史话》

材料二

1900年5月,引起世界轰动的藏经洞被发现,部分当地官员认识到洞内文物价值,希望运到省城兰州保存,但甘肃省政府以无暇筹措运费为由,拒绝这一提议。1907年后,西方国家派出的“深除队”先后进入敦煌,大量文物就此流散世界各地,一度造成“敦煌在中国,敦煌学在外国”的局面。1944年,国民政府在文化届和社会舆论的强烈呼吁下成立敦煌艺术研究所。新中国成立后,敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,直接由中央文化部领导,增加人员编制,扩大工作范围。1961年,莫高窟被列入第一批全国重点文物保护单位。1984年,敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院,成为目前世界史最大的敦煌相关研究实体,经过学人的努力逐渐形成了“敦煌在中国,敦煌学在世界”的局面。1987年,敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。改革开放以来,敦煌和莫高窟在丝绸之路上再度放出光辉,世界学者络绎不绝,旅游者接踵于道。如今,人们正在领略着这份丰富绚烂的文化财富,整理研究,吸收运用。

——据樊锦诗、赵声良《灿烂敦煌》;宁可、郝春文《敦煌的历史和文化》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐前期敦煌文化的特点。(6分)

(2)根据材料二,分析20世纪以来影响敦煌学发展的主要因素,并结合所学知识谈谈你对文化传承与保护的认识。(10分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

新名词在20世纪初颇为流行。1903年上海《大陆报》刊登了新名词诗歌,随即被《新世界小说报》等报刊效仿。同年,20岁的常州人吕思勉言:“为文喜学龚定庵,又读梁任公先生之文,慕效之,诗文皆喜用新名。”1904年,张之洞《学堂歌》使用了诸如体育、卫生、公德、科学、权利、自由、民权等新名词;尽管张之洞在使用其中某些词时,不乏批评谴责之意。风气所趋,很多官员在奏章及日常生活中也经常使用新名词装点门面,即严复所谓“笃旧诸公近稍知西学,无往不论自由,无书不主民权”。1909年9月8日,天津《大公报》刊出一则时人抵制外国商品的报道,言驻京某国公使请求出面干预,清廷官员回以“此次风潮亦我国人民自由之行动,官场无法干预”。其实在1900年后,随着留学生特别是留日学生渐多,翻译事业大盛,加之受到梁启超影响,宣传新学的报刊也日益增多,致使来自“译本书、时报纸”中的新名词越发丰富,弥漫于各种文类中。

——摘编自张仲民《种瓜得豆:清末民初的阅读文化与接受政治》

材料二

今者译本之流行,报章之传布,上至于奏定之章程,钦颁之谕旨,所用新名词既数见不鲜,又乌得从而禁之?……且谋教育之普及,不能不设学堂,设学堂不能不教科学,教科学不能不用新名词。

——摘编自《教育杂志》第7期(1909年)

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳新名词流行的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析新名词流行的历史影响。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

时序性是历史学科的基本特征,人类历史纷繁复杂,一切历史都是在时间的长河中产生的、发展的、结束的。在具体的历史教学语境下,时序意识的表现之一就是在时间的背景下把握历史的变迁与延续、原因与结果。下表所示为世界近代史上的若干关键词。

“全球航路的开辟”、“文艺复兴”、“宗教改革”、“近代科学的兴起”、“启蒙运动”、“资产阶级革命”、“资本主义制度在全球确立”、“工业革命”、“马克思主义的诞生”、“资本主义世界体系的形成”、“亚非拉独立运动”

——摘编自李秦苏《例谈高中历史教学中时序意识的培养策略》等整理

从材料中任选两个或两个以上处于“同一时间背景下”的关键词,据此自拟一个具体的论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,前后关联,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

辽宁省实验中学2024届高三考前模拟训练

历史参考答案

一、选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A A C B D A C D D A D C C D D C

二、非选择题

17.

(1)价值:上述数据属于政府实际控制人口,并非当时全部人口;但上述数据来源于官修正史等文献史料,对研究不同时期政权掌握的人口数量与变化趋势、户籍制度与赋役制度等问题有较高价值。(6分)

(2)原因:出现“康乾盛世”,经济繁荣,社会相对稳定,疆域进一步开拓并巩固;玉米、甘薯等高产农作物推广种植;推行“摊丁入亩”等赋税制度改革。(4分,任意回答两点即可)

问题:人地矛盾突出,社会危机加重;过度开垦土地,导致生态环境恶化。(4分)

18.

(1)特点:内容丰富;历史底蕴深厚;中外文化交相辉映;整体风格积极健康,具有极强生命力。(6分)

(2)因素:时局因素;政府因素;经济因素;史料因素;学者因素;(6分,任意回答三点即可)

认识:文化遗产是人类的共同财富;文化传承和文化保护对于传承民族文化、保护人类文明的多样性具有重要意义;国家、社会、个人都应该重视文化保护与传承等。(4分,言之有理即可得分)

19.

(1)特点:传播速度快;以知识分子主体;受留学生影响;以报刊为载体。(6分,任意回答三点即可)

(2)影响:推动西学在中国的传播;有利于中国自由民主思想的发展;促进中国科学教育事业的发展。(6分)

20.示例

论题:资本主义国家的工业化加速了世界的分化。

阐述:18世纪后期到19世纪中叶,实行资产阶级君主立宪制的英国率先开展工业革命。工业革命不仅带来了生产力的发展,社会生活的显著变化,还推动了英国的议会改革(资产阶级民主政治的完善),并使得社会日益分裂为工业资产阶级和工业无产阶级两大对立的阵营。英国工人运动蓬勃发展,掀起了声势浩大的宪章运动。马克思、恩格斯在深入研究和积极投身工人运动的过程中,率先在伦敦发表《共产党宣言》,这标志着马克思主义的诞生。马克思主义的诞生为工人运动提供了科学理论指导,各主要资本主义国家继英国之后相继投入工业化浪潮,受此影响,19世纪中后期,美国废除了黑人奴隶制度,俄国推行了农奴制改革,日本发起了明治维新,德国在实现统一之后确立起资产阶级代议制政体,资本主义制度在东欧、北美、东北亚得以确立,并随着这些国家瓜分世界的步伐而建立起资本主义对全球的支配。

综上所述,工业革命不但加速了社会阶级的分化,还刺激了工人阶级的思想武器——马克思主义的诞生;也使得资本主义制度越出西欧的范围,确立了在世界上的支配和统治地位。

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

同课章节目录