地理湘教版(2019)必修一第一单元宇宙中的地球复习(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)必修一第一单元宇宙中的地球复习(共28张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-05-24 19:11:10 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第一单元 宇宙中的地球

高中地理必修一

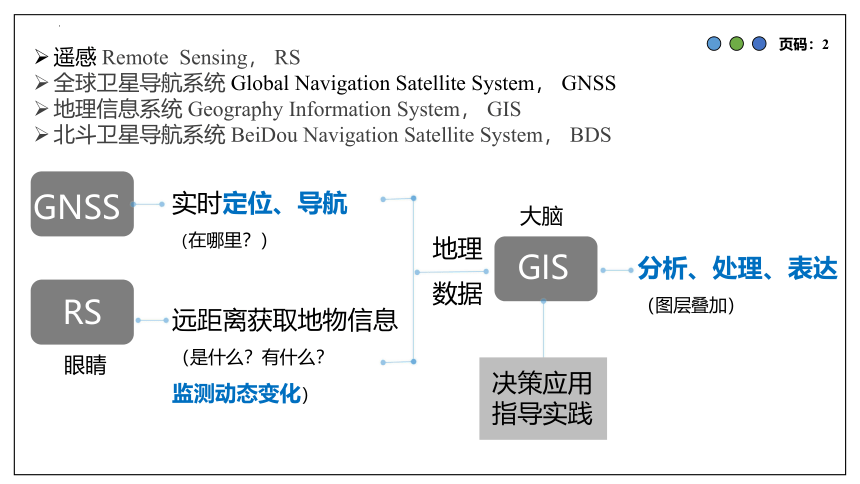

GNSS

RS

GIS

远距离获取地物信息

(是什么?有什么?

监测动态变化)

实时定位、导航

(在哪里?)

分析、处理、表达

(图层叠加)

地理

数据

决策应用

指导实践

大脑

眼睛

遥感 Remote Sensing, RS

全球卫星导航系统 Global Navigation Satellite System, GNSS

地理信息系统 Geography Information System, GIS

北斗卫星导航系统 BeiDou Navigation Satellite System, BDS

第一节:地球的宇宙环境

请4号回答:天体的判断标准

请5号回答:太阳系半径数值、银河系半径数值

请6号回答:太阳系结构(八颗行星、小行星带)

请7号回答:八颗行星的运动特征

请8号到黑板绘图解释:冲日现象

请9号到黑板绘图解释:凌日现象

请10~11号回答:地球存在生命的内外部条件(金锁链条件)

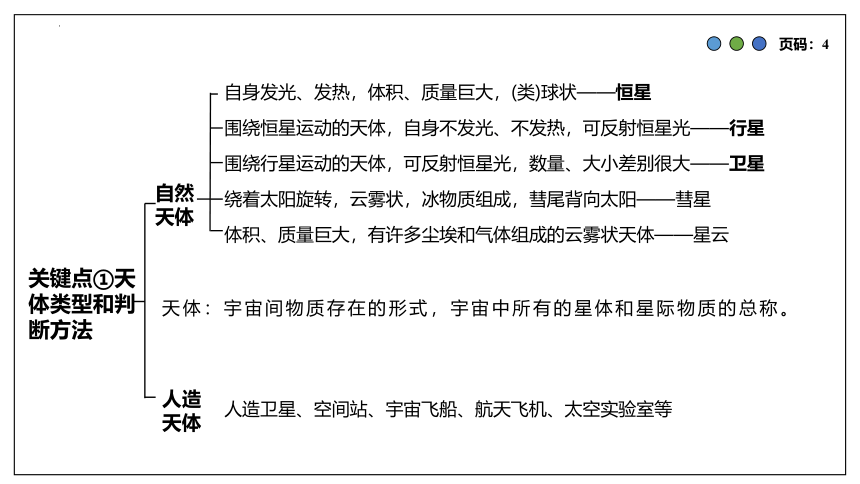

关键点①天体类型和判断方法

自然天体

自身发光、发热,体积、质量巨大,(类)球状——恒星

体积、质量巨大,有许多尘埃和气体组成的云雾状天体——星云

围绕恒星运动的天体,自身不发光、不发热,可反射恒星光——行星

围绕行星运动的天体,可反射恒星光,数量、大小差别很大——卫星

绕着太阳旋转,云雾状,冰物质组成,彗尾背向太阳——彗星

人造天体

人造卫星、空间站、宇宙飞船、航天飞机、太空实验室等

天体:宇宙间物质存在的形式,宇宙中所有的星体和星际物质的总称。

大

气

层

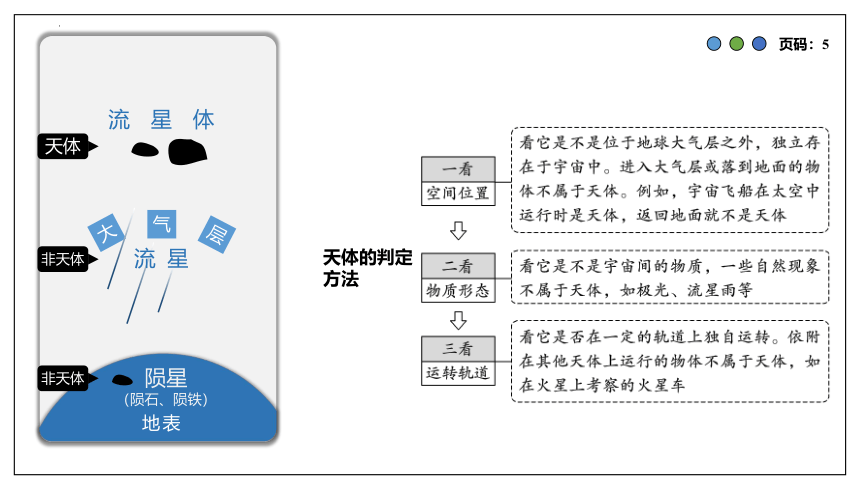

流 星 体

流 星

地表

陨星

(陨石、陨铁)

非天体

天体

非天体

天体的判定方法

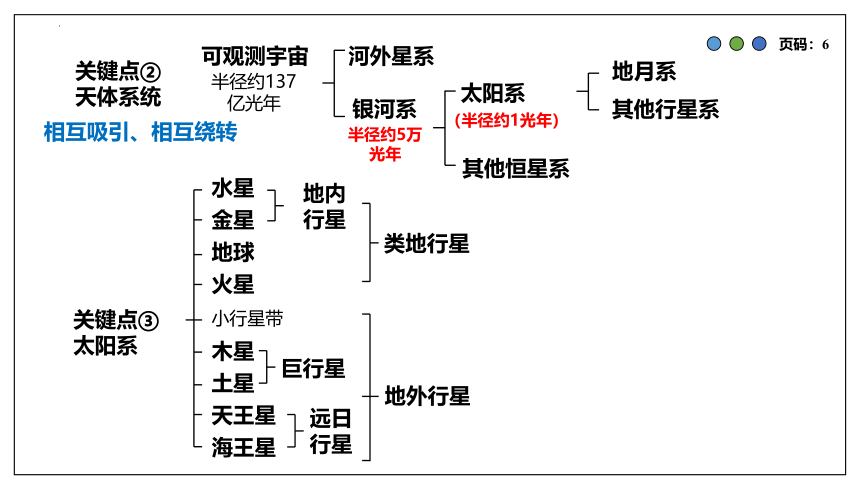

关键点②天体系统

河外星系

银河系

可观测宇宙

半径约137亿光年

太阳系

其他恒星系

半径约5万光年

地月系

其他行星系

关键点③太阳系

水星

金星

地球

火星

木星

土星

天王星

海王星

远日行星

巨行星

类地行星

小行星带

地外行星

地内行星

(半径约1光年)

相互吸引、相互绕转

▲真实比例的太阳系八颗行星大小及位置关系示意图

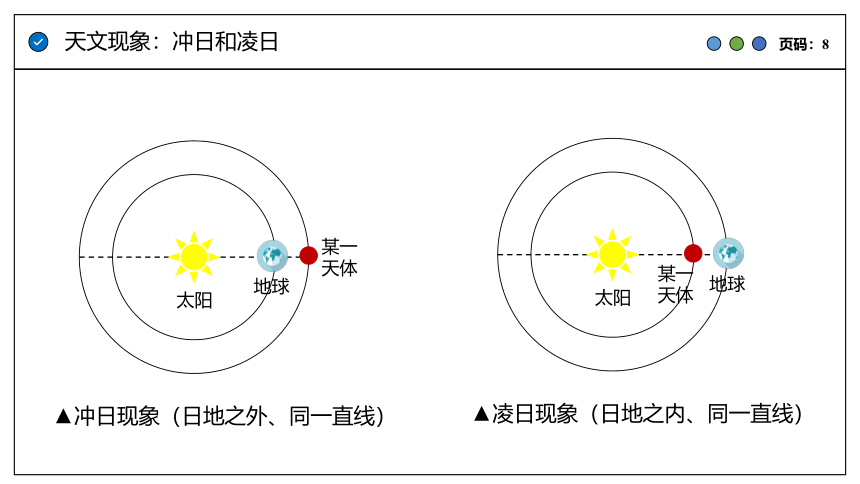

天文现象:冲日和凌日

▲冲日现象(日地之外、同一直线)

太阳

地球

某一天体

▲凌日现象(日地之内、同一直线)

太阳

地球

某一天体

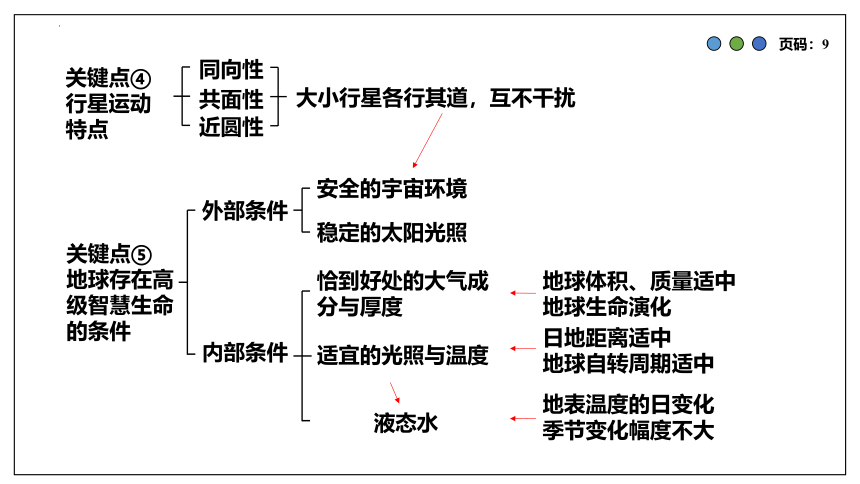

关键点④行星运动特点

同向性

共面性

近圆性

大小行星各行其道,互不干扰

关键点⑤

地球存在高级智慧生命的条件

外部条件

安全的宇宙环境

稳定的太阳光照

内部条件

恰到好处的大气成分与厚度

适宜的光照与温度

液态水

地球体积、质量适中

地球生命演化

日地距离适中

地球自转周期适中

地表温度的日变化

季节变化幅度不大

关键点①太阳辐射

影响太阳辐射的因素

纬度

地势

天气

昼长

太阳高度

白昼长度

大气削弱路径(L)

能量集中度(S)

定义:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量

S1 <

S2

L1 > L2

地面

大气上界

太阳辐射

能量分布:能量集中在波长较长的可见光波段,约占总能量的50%

对地球的影响

经植物的生化作用,可转化成为有机物中的生物化学能

是地球大气运动、水循环的主要能源

为人类生活、生产提供能源

核聚变反应

纬度越低,获得太阳辐射量越多。

纬度

地势越高,大气层越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越弱,太阳辐射越多。

地势

大气污染越小,大气削弱越弱,太阳辐射越多。

大气透明度

......

晴天云少,大气削弱作用弱,太阳辐射多;阴天相反。

天气

夏季白昼越长,太阳辐射量越多;冬季相反。

昼长

关键点②地球两大能量来源

地球的能量来源

太阳辐射

地球内部

太阳能

地热能:岩浆活动、火山爆发、地震、板块运动

生物能

风能

水能

化石燃料

波浪能

光合作用

大气运动

水循环

地质作用

海水运动

核能(原子核结构发生变化,核裂变、核聚变、核衰变)

潮汐能(太阳、月球引力大小)

关键点③太阳大气层结构和太阳活动

日冕层——太阳风:带电粒子脱离太阳飞翔宇宙空间。太阳风受地球磁场作用偏向两极(高纬地区),轰击高层大气,产生极光

极光发生的条件:太阳风(高能带电粒子)+行星磁场+高层大气

极光发生的时空:高纬度地区(黑龙江漠河北极村)+ 夜晚

色球层——耀斑:是太阳活动最剧烈的显示

光球层——黑子:高速旋转的气体涡旋,温度相对较低,带电荷,能产生磁场,是太阳活动强弱的标志,周期为11年。耀斑活动的周期也是11年,常随着太阳黑子的增多而增多。

扰乱地球的电离层,干扰地球无线电短波通讯

(促使太阳风释放)高能带电粒子流:使地球磁场受到扰动,产生“磁暴”现象

日珥:色球层向外喷射的火舌状物质,最大的日珥高于日面几十万千米

名称 特性 传播速度 可通过的介质 破坏力 共性

纵波(P) 传播方向与振动 方向相同 快 固、液、气态上下颠簸(先) 较小 1.不同介质传播速度不同

2.都会发生反射与折射

横波(S) 传播方向与振动 方向垂直 慢 固态 左右摇晃(后) 较大 岩石圈=地壳+上地幔顶部=软流层以上部分

关键点①地震波

震级:地震释放的能量大小

烈度:地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度

一次地震只有一个震级,但可以有多个烈度

地震烈度的大小与震级、震源深度等有直接关系

受地质构造、地面建筑等影响,在震中距相同的地方,地震烈度有时相差很大

关键点②地震灾害相关指标

地震预警,不能预报:横波破坏力大,横波比纵波速度慢

岩石圈

上地幔顶部

硅铝层:不连续

硅镁层:连续

地壳

莫霍面:(深度=地壳厚度)

软流层:岩浆的主要发源地

古登堡面

外核:液态或熔融态

可能是地球磁场产生的原因

内核:固态

地幔:铁、镁的硅酸盐类物质组成,自上而下,铁镁的含量逐渐增加,呈固态

地核:铁镍核心

2900km

6371km

上地幔

下地幔

大洋地壳薄,平均厚度5~10km

大陆地壳厚,平均厚度39~41km

关键点③地球内部圈层结构

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地壳

大洋地壳薄,平均厚度5~10km

大陆地壳厚,平均厚度39~41km

最薄为马里亚纳海沟,最厚是青藏高原。

▲地壳单层、双层结构示意图

关键点④地壳厚度范围

外部圈层 特点

大气圈 大气圈是地球生命生存的基础条件之一。近地面的大气密度大,随着高度的增加,大气的密度迅速下降。

一般把2000~3000 km 的高空作为大气圈的上界。

水圈 水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照它们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。

陆地水(分地表水和 地下水)与人类社会的关系最为密切。

生物圈 生物圈广泛分布于地壳、大气圈和水圈之中。生物圈与地壳(或岩石圈)、大气圈、水圈共同组成了地球生态系统。

生物是这个系统中的主体和最活跃的因素。

关键点⑤地球外部圈层

关键点①地层与化石

1. 一般先沉积的层 ,后沉积的层 ;

2.同一地质时期,地层所含化石 ;

3.越古老的地层含有 生物的化石。

在下

相同或相似

越低级、越简单

在上

地层是具有时间顺序的层状岩石。

地层是地壳上部呈带状展布的层状岩石或堆积物。(可颠倒,可缺失)

指示性地理事物

地理环境特征

地理环境演变过程

反映

推测

根据地层组成物质的性质(颜色、粒度、矿物等)和化石特征,可以追溯地层沉积时的环境特征。

红色岩层

三价铁

干旱、氧化、陆相沉积

青灰岩层

二价铁

湿润、还原、沉积

珊瑚化石

海洋

清澈温暖的浅海环境

恐龙化石

中生代

破碎的贝壳(堤)

滨海环境

三叶虫化石

古生代

地质年代

地理环境特征

生物特征

前寒武纪

熔岩喷发、陨石撞击

大气层、海陆慢慢形成

真核生物和多细胞生物

早古生代

海洋面积占优势

海生藻类植物

海生无脊椎动物

晚古生代

形成联合古陆

气候湿润

(造陆运动)

蕨类植物(湿润)

鱼形动物、两栖动物

中生代

联合古陆开始分裂

气候温暖干燥

(造山运动)

裸子植物(无果皮包裹)

爬行动物(变温动物)

新生代

大陆板块形成目前位置

全球气候分带明显

(造山运动)

被子植物(有果皮包裹)

哺乳动物(恒温动物)

关键点②地球的演化历史

前寒武纪(距今46亿年—5.41亿年)

海陆、大气层逐渐形成

地球初期,熔岩喷发、陨石撞击

蓝细菌等原核生物出现

蓝细菌大爆发,氧气增多

大气成分开始改变

真核生物和多细胞生物出现

地表演化

生物演化

重要的成矿期

古生代 (距今5.41亿年—2.52亿年)

海洋面积缩小

海洋面积大

低等陆生植物出现

鱼形动物繁盛、两栖及爬行动物出现,蕨类植物兴盛,裸子植物出现

海洋面积进一步缩小,陆地面积不断扩大

地表演化

生物演化

联合古陆形成

海洋无脊椎动物繁盛

重要的成煤期

动物:爬行动物繁盛

板块运动剧烈,联合古陆开始解体

植物:裸子植物兴盛

被子植物开始出现

地表演化

生物演化

鸟类和小型哺乳动物出现

主要的成煤期

中生代(距今2.52亿年—6600万年)

动物:哺乳动物快速发展

联合古陆解体,各大陆漂移

植物:被子植物兴盛,草原面积扩大

地表演化

生物演化

灵长类、人类出现

气候变化

地壳运动剧烈,形成现代地势起伏的基本面貌

全球出现数次冷暖交替变化,目前处于温暖期。

新生代(距今6600万年—至今)

第四纪进入地质历史上最新的一次大冰期,称为第四纪大冰期。

预祝同学们取得好成绩!

高中地理必修一

第一单元 宇宙中的地球

高中地理必修一

GNSS

RS

GIS

远距离获取地物信息

(是什么?有什么?

监测动态变化)

实时定位、导航

(在哪里?)

分析、处理、表达

(图层叠加)

地理

数据

决策应用

指导实践

大脑

眼睛

遥感 Remote Sensing, RS

全球卫星导航系统 Global Navigation Satellite System, GNSS

地理信息系统 Geography Information System, GIS

北斗卫星导航系统 BeiDou Navigation Satellite System, BDS

第一节:地球的宇宙环境

请4号回答:天体的判断标准

请5号回答:太阳系半径数值、银河系半径数值

请6号回答:太阳系结构(八颗行星、小行星带)

请7号回答:八颗行星的运动特征

请8号到黑板绘图解释:冲日现象

请9号到黑板绘图解释:凌日现象

请10~11号回答:地球存在生命的内外部条件(金锁链条件)

关键点①天体类型和判断方法

自然天体

自身发光、发热,体积、质量巨大,(类)球状——恒星

体积、质量巨大,有许多尘埃和气体组成的云雾状天体——星云

围绕恒星运动的天体,自身不发光、不发热,可反射恒星光——行星

围绕行星运动的天体,可反射恒星光,数量、大小差别很大——卫星

绕着太阳旋转,云雾状,冰物质组成,彗尾背向太阳——彗星

人造天体

人造卫星、空间站、宇宙飞船、航天飞机、太空实验室等

天体:宇宙间物质存在的形式,宇宙中所有的星体和星际物质的总称。

大

气

层

流 星 体

流 星

地表

陨星

(陨石、陨铁)

非天体

天体

非天体

天体的判定方法

关键点②天体系统

河外星系

银河系

可观测宇宙

半径约137亿光年

太阳系

其他恒星系

半径约5万光年

地月系

其他行星系

关键点③太阳系

水星

金星

地球

火星

木星

土星

天王星

海王星

远日行星

巨行星

类地行星

小行星带

地外行星

地内行星

(半径约1光年)

相互吸引、相互绕转

▲真实比例的太阳系八颗行星大小及位置关系示意图

天文现象:冲日和凌日

▲冲日现象(日地之外、同一直线)

太阳

地球

某一天体

▲凌日现象(日地之内、同一直线)

太阳

地球

某一天体

关键点④行星运动特点

同向性

共面性

近圆性

大小行星各行其道,互不干扰

关键点⑤

地球存在高级智慧生命的条件

外部条件

安全的宇宙环境

稳定的太阳光照

内部条件

恰到好处的大气成分与厚度

适宜的光照与温度

液态水

地球体积、质量适中

地球生命演化

日地距离适中

地球自转周期适中

地表温度的日变化

季节变化幅度不大

关键点①太阳辐射

影响太阳辐射的因素

纬度

地势

天气

昼长

太阳高度

白昼长度

大气削弱路径(L)

能量集中度(S)

定义:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量

S1 <

S2

L1 > L2

地面

大气上界

太阳辐射

能量分布:能量集中在波长较长的可见光波段,约占总能量的50%

对地球的影响

经植物的生化作用,可转化成为有机物中的生物化学能

是地球大气运动、水循环的主要能源

为人类生活、生产提供能源

核聚变反应

纬度越低,获得太阳辐射量越多。

纬度

地势越高,大气层越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越弱,太阳辐射越多。

地势

大气污染越小,大气削弱越弱,太阳辐射越多。

大气透明度

......

晴天云少,大气削弱作用弱,太阳辐射多;阴天相反。

天气

夏季白昼越长,太阳辐射量越多;冬季相反。

昼长

关键点②地球两大能量来源

地球的能量来源

太阳辐射

地球内部

太阳能

地热能:岩浆活动、火山爆发、地震、板块运动

生物能

风能

水能

化石燃料

波浪能

光合作用

大气运动

水循环

地质作用

海水运动

核能(原子核结构发生变化,核裂变、核聚变、核衰变)

潮汐能(太阳、月球引力大小)

关键点③太阳大气层结构和太阳活动

日冕层——太阳风:带电粒子脱离太阳飞翔宇宙空间。太阳风受地球磁场作用偏向两极(高纬地区),轰击高层大气,产生极光

极光发生的条件:太阳风(高能带电粒子)+行星磁场+高层大气

极光发生的时空:高纬度地区(黑龙江漠河北极村)+ 夜晚

色球层——耀斑:是太阳活动最剧烈的显示

光球层——黑子:高速旋转的气体涡旋,温度相对较低,带电荷,能产生磁场,是太阳活动强弱的标志,周期为11年。耀斑活动的周期也是11年,常随着太阳黑子的增多而增多。

扰乱地球的电离层,干扰地球无线电短波通讯

(促使太阳风释放)高能带电粒子流:使地球磁场受到扰动,产生“磁暴”现象

日珥:色球层向外喷射的火舌状物质,最大的日珥高于日面几十万千米

名称 特性 传播速度 可通过的介质 破坏力 共性

纵波(P) 传播方向与振动 方向相同 快 固、液、气态上下颠簸(先) 较小 1.不同介质传播速度不同

2.都会发生反射与折射

横波(S) 传播方向与振动 方向垂直 慢 固态 左右摇晃(后) 较大 岩石圈=地壳+上地幔顶部=软流层以上部分

关键点①地震波

震级:地震释放的能量大小

烈度:地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度

一次地震只有一个震级,但可以有多个烈度

地震烈度的大小与震级、震源深度等有直接关系

受地质构造、地面建筑等影响,在震中距相同的地方,地震烈度有时相差很大

关键点②地震灾害相关指标

地震预警,不能预报:横波破坏力大,横波比纵波速度慢

岩石圈

上地幔顶部

硅铝层:不连续

硅镁层:连续

地壳

莫霍面:(深度=地壳厚度)

软流层:岩浆的主要发源地

古登堡面

外核:液态或熔融态

可能是地球磁场产生的原因

内核:固态

地幔:铁、镁的硅酸盐类物质组成,自上而下,铁镁的含量逐渐增加,呈固态

地核:铁镍核心

2900km

6371km

上地幔

下地幔

大洋地壳薄,平均厚度5~10km

大陆地壳厚,平均厚度39~41km

关键点③地球内部圈层结构

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地壳

大洋地壳薄,平均厚度5~10km

大陆地壳厚,平均厚度39~41km

最薄为马里亚纳海沟,最厚是青藏高原。

▲地壳单层、双层结构示意图

关键点④地壳厚度范围

外部圈层 特点

大气圈 大气圈是地球生命生存的基础条件之一。近地面的大气密度大,随着高度的增加,大气的密度迅速下降。

一般把2000~3000 km 的高空作为大气圈的上界。

水圈 水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照它们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。

陆地水(分地表水和 地下水)与人类社会的关系最为密切。

生物圈 生物圈广泛分布于地壳、大气圈和水圈之中。生物圈与地壳(或岩石圈)、大气圈、水圈共同组成了地球生态系统。

生物是这个系统中的主体和最活跃的因素。

关键点⑤地球外部圈层

关键点①地层与化石

1. 一般先沉积的层 ,后沉积的层 ;

2.同一地质时期,地层所含化石 ;

3.越古老的地层含有 生物的化石。

在下

相同或相似

越低级、越简单

在上

地层是具有时间顺序的层状岩石。

地层是地壳上部呈带状展布的层状岩石或堆积物。(可颠倒,可缺失)

指示性地理事物

地理环境特征

地理环境演变过程

反映

推测

根据地层组成物质的性质(颜色、粒度、矿物等)和化石特征,可以追溯地层沉积时的环境特征。

红色岩层

三价铁

干旱、氧化、陆相沉积

青灰岩层

二价铁

湿润、还原、沉积

珊瑚化石

海洋

清澈温暖的浅海环境

恐龙化石

中生代

破碎的贝壳(堤)

滨海环境

三叶虫化石

古生代

地质年代

地理环境特征

生物特征

前寒武纪

熔岩喷发、陨石撞击

大气层、海陆慢慢形成

真核生物和多细胞生物

早古生代

海洋面积占优势

海生藻类植物

海生无脊椎动物

晚古生代

形成联合古陆

气候湿润

(造陆运动)

蕨类植物(湿润)

鱼形动物、两栖动物

中生代

联合古陆开始分裂

气候温暖干燥

(造山运动)

裸子植物(无果皮包裹)

爬行动物(变温动物)

新生代

大陆板块形成目前位置

全球气候分带明显

(造山运动)

被子植物(有果皮包裹)

哺乳动物(恒温动物)

关键点②地球的演化历史

前寒武纪(距今46亿年—5.41亿年)

海陆、大气层逐渐形成

地球初期,熔岩喷发、陨石撞击

蓝细菌等原核生物出现

蓝细菌大爆发,氧气增多

大气成分开始改变

真核生物和多细胞生物出现

地表演化

生物演化

重要的成矿期

古生代 (距今5.41亿年—2.52亿年)

海洋面积缩小

海洋面积大

低等陆生植物出现

鱼形动物繁盛、两栖及爬行动物出现,蕨类植物兴盛,裸子植物出现

海洋面积进一步缩小,陆地面积不断扩大

地表演化

生物演化

联合古陆形成

海洋无脊椎动物繁盛

重要的成煤期

动物:爬行动物繁盛

板块运动剧烈,联合古陆开始解体

植物:裸子植物兴盛

被子植物开始出现

地表演化

生物演化

鸟类和小型哺乳动物出现

主要的成煤期

中生代(距今2.52亿年—6600万年)

动物:哺乳动物快速发展

联合古陆解体,各大陆漂移

植物:被子植物兴盛,草原面积扩大

地表演化

生物演化

灵长类、人类出现

气候变化

地壳运动剧烈,形成现代地势起伏的基本面貌

全球出现数次冷暖交替变化,目前处于温暖期。

新生代(距今6600万年—至今)

第四纪进入地质历史上最新的一次大冰期,称为第四纪大冰期。

预祝同学们取得好成绩!

高中地理必修一