2025届高三统编版2019必修中外历史纲要下册一轮复习教案 第12讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

文档属性

| 名称 | 2025届高三统编版2019必修中外历史纲要下册一轮复习教案 第12讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 174.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-24 23:11:53 | ||

图片预览

文档简介

第12讲第二次世界大战与战后国际秩序的形成

课程标准 通过了解第二次世界大战,理解20世纪中期国际秩序的变动。

◎9个教材批注点 ◎2个旁栏边角解读点 ◎3个结论要语判断点

◎3个历史概念 ◎2个经典史料

一、法西斯主义与亚欧战争策源地的形成

1.法西斯主义

(1)法西斯组织的建立

①意大利:1919年墨索里尼成立世界上第一个法西斯主义政党。1922年,墨索里尼建立法西斯政权。

②德国:1920年,希特勒组建“纳粹党”,是德国法西斯运动的开始。

③日本:1921年,冈村宁次、东条英机等日本军人订立密约,是日本军部法西斯运动的开始。

(2)主要特征:以极端民族主义为基本特征,反对自由主义和共产主义,主张对内实行恐怖独裁统治,对外侵略扩张,发动战争,争霸世界(法西斯主义的终极目的)。

2.亚欧战争策源地的形成

(1)背景:世界经济大危机重创各国经济,法西斯分子认为,摆脱危机的出路是对外扩张。

(2)过程

①亚洲:1931年,日本军队发动九一八事变,侵占中国东北。1936年,日本建立军事法西斯专政(以广田弘毅组阁为标志),以扩大对外侵略为基本国策。

②欧洲:1933年,纳粹党攫取德国政权,建立法西斯独裁统治,积极扩军备战。1935年,意大利入侵埃塞俄比亚。1936年,意大利和德国结成轴心国(意、德、日结成侵略性军事政治集团,又称轴心国集团)。

3.绥靖政策

(1)背景:1938年,德国吞并奥地利,并对捷克斯洛伐克提出领土要求。

(2)表现:英法与德意签订《慕尼黑协定》(标志着英法绥靖政策达到顶峰),把苏台德等地区割让给德国。

(3)影响:更加助长了法西斯国家的侵略野心。

【旁栏边角·练一练】 阅读教材P102“史料阅读”,思考:史料反映了绥靖政策的实质是什么? 提示:实质是牺牲别国的利益安抚侵略者,以换取和平和安全的政策。 【结论要语·辩一辩】 1.德日两国都具有浓厚的军国主义传统。(√) 2.绥靖政策助长了希特勒发动战争的野心。(√) 3.美国的中立政策不属于绥靖政策。(×)

二、第二次世界大战

1.总体历程:法西斯国家发动的第二次世界大战,经历了从局部战争逐渐发展到全球战争的过程。

2.局部爆发

表现 1931年日本制造九一八事变,发动了侵华战争,拉开了第二次世界大战的序幕。中国人民开始局部抗战

1937年7月7日日本制造七七事变,发动全面侵华战争,中国开始全民族抗战,这也成为第二次世界大战在亚洲爆发的标志

意义 中华民族结成抗日民族统一战线,团结抗日,开辟了对日本法西斯持久作战的东方主战场

3.全面爆发:1939年9月,德国以“闪击战”突袭波兰,英法被迫对德宣战,第二次世界大战全面爆发。

4.全球规模:1941年6月,德国入侵苏联,苏联战场成为抵抗纳粹德国的主战场。同年12月,日本挑起太平洋战争(标志是发生于1941年的珍珠港事件),美国对日宣战,第二次世界大战发展到全球阶段。

5.反法西斯同盟形成:1942年1月,以美、英、苏、中为首的26国签署《联合国家宣言》,建立世界反法西斯同盟(对最后战胜法西斯国家起了决定性作用)。

6.战争结束:1945年5月8日,德国投降,9月2日,日本签署无条件投降书,第二次世界大战结束。中国抗战为赢得世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献。

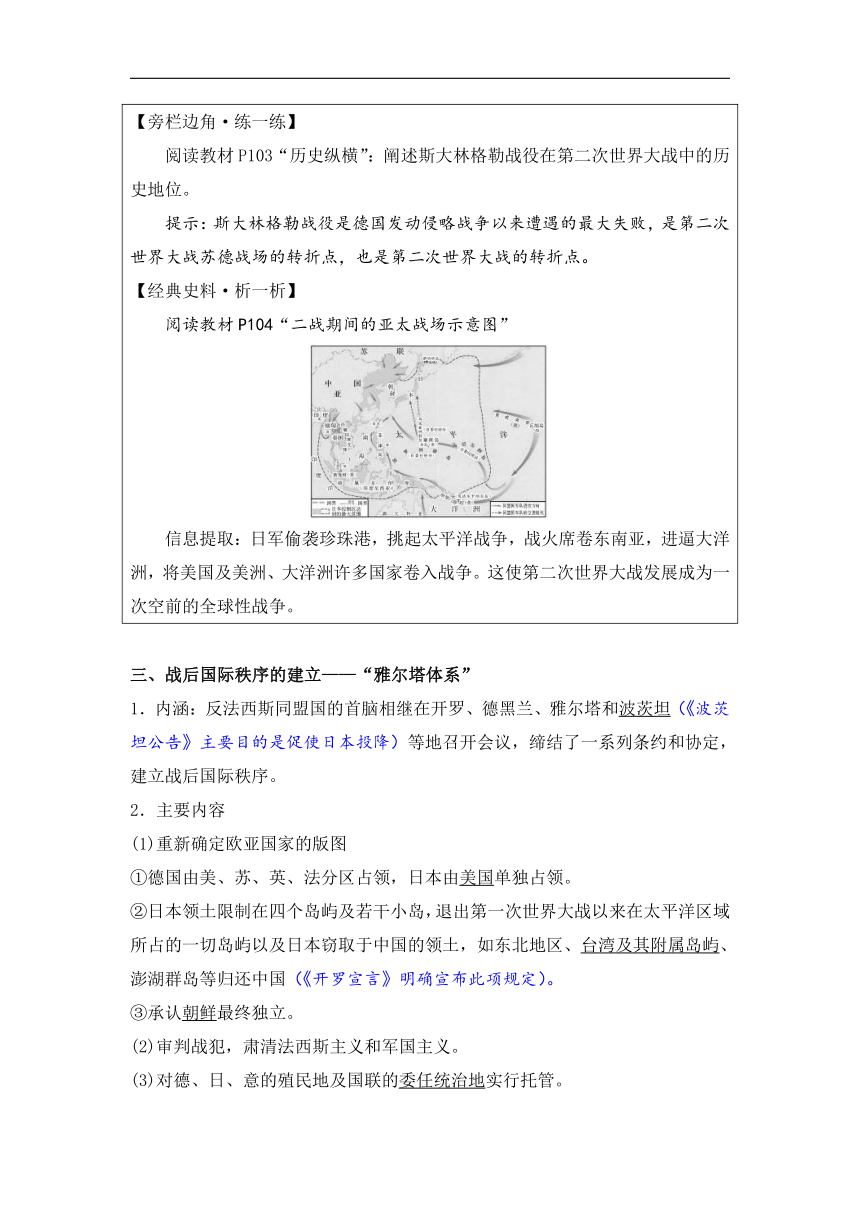

【旁栏边角·练一练】 阅读教材P103“历史纵横”:阐述斯大林格勒战役在第二次世界大战中的历史地位。 提示:斯大林格勒战役是德国发动侵略战争以来遭遇的最大失败,是第二次世界大战苏德战场的转折点,也是第二次世界大战的转折点。 【经典史料·析一析】 阅读教材P104“二战期间的亚太战场示意图” 信息提取:日军偷袭珍珠港,挑起太平洋战争,战火席卷东南亚,进逼大洋洲,将美国及美洲、大洋洲许多国家卷入战争。这使第二次世界大战发展成为一次空前的全球性战争。

三、战后国际秩序的建立——“雅尔塔体系”

1.内涵:反法西斯同盟国的首脑相继在开罗、德黑兰、雅尔塔和波茨坦(《波茨坦公告》主要目的是促使日本投降)等地召开会议,缔结了一系列条约和协定,建立战后国际秩序。

2.主要内容

(1)重新确定欧亚国家的版图

①德国由美、苏、英、法分区占领,日本由美国单独占领。

②日本领土限制在四个岛屿及若干小岛,退出第一次世界大战以来在太平洋区域所占的一切岛屿以及日本窃取于中国的领土,如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等归还中国(《开罗宣言》明确宣布此项规定)。

③承认朝鲜最终独立。

(2)审判战犯,肃清法西斯主义和军国主义。

(3)对德、日、意的殖民地及国联的委任统治地实行托管。

(4)美、苏、英划分势力范围。

(5)成立联合国。

3.支柱——联合国

(1)时间:1945年10月24日成立。

(2)性质:由主权国家组成的国际组织。

(3)宗旨:维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会发展。

(4)评价:联合国吸取国联的教训,将制裁侵略的权力集中于安理会,实行“大国一致”原则(国联的“全体一致”原则无法制止侵略和战争),使和平解决争端和制裁侵略具有更强的可操作性。

4.影响

(1)积极:以建立和维护世界和平为主要目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。

(2)消极:是大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益。

【经典史料·析一析】 史料 与凡-华体系相比,雅尔塔体系同样打上了大国强权政治、划分势力范围的烙印。雅尔塔会议充满了美苏相互妥协,共同主宰世界的气氛,几乎每项协定都包含美苏争夺势力范围的因素。例如讨论波兰的重建问题、对于蒙古独立和中国东北问题的处置都是背着当事国进行的,就此而论雅尔塔体系与凡-华体系有共同之处。 --陈从阳《凡尔赛-华盛顿体系与雅尔塔体系比较研究》 信息提取:材料说明凡尔赛-华盛顿体系和雅尔塔体系都打上了大国强权政治、划分势力范围的烙印。都体现了大国强权政治,大国瓜分世界和划分势力范围的特点。 【历史概念·判一判】 时间陈述判断11943规定日本所窃取于中国之领土,例如东北四省、台湾、澎湖群岛等,归还中华民国。《开罗宣言》21945年-1991年 是大国实力对比和互相妥协的产物,打上了大国强权政治的烙印。雅尔塔体系31945年规定了处理国际关系、维护世界和平与安全的基本原则和方法。《联合国宪章》

提能力·全面突破

主题一 第二次世界大战

能力解读 新教材新高考

新教材:与旧教材相比,新教材的讲述比较简约,只侧重了战争爆发的原因和历程,对很多重要事件有所删减。 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识第二次世界大战爆发的原因,特别是经济格局的新变化。 (2)从时空观念上把握第二次世界大战发展的历程和阶段性特点。 命题视角:对第二次世界大战中重大战例的考查。

角度一 第二次世界大战爆发的原因

【典例引领】

史料一 希特勒在1930年演说时强调:如果德国人不能解决它的空间缺乏问题,不能为它的工业打开国际市场,那么,德国将从世界舞台上消失,更具活力的民族将继承我们的遗产……必须用武力抢夺并守住空间……大萧条使希特勒的胜利成为可能,这种可能转变为现实是由于其他因素的结合,其中包括各种既得利益集团提供的援助和他的对手们缺乏远见。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料二 因战争受到了巨大的削弱……英法统治集团中的部分人士不敢同德、日、意的侵略扩张政策进行针锋相对的斗争……还有20世纪30年代经济危机使英法两国政局动荡……英法资产阶级统治集团对苏联怀有一种本能的敌意和仇恨……希特勒竭力造成一种似乎唯有共产国际、唯有苏联才是德国的敌人的假象。英法统治集团相信了这一点。

——摘编自刘为主编《国际关系史》

【思考】

(1)根据史料一,概括德国法西斯专政建立的原因。

(2)解读史料二并指出英法纵容法西斯侵略的原因以及绥靖政策的影响。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)希特勒用“生存空间理论”进行煽动性宣传;德国经济在大萧条中遭受沉重打击;德国垄断集团倾向于建立独裁政府。

(2)原因:英法两国实力削弱;经济危机、政治危机影响到外交政策的连续性;对社会主义的仇视;无视小国利益;希特勒的欺骗策略。影响:绥靖政策纵容了法西斯国家的侵略扩张,客观上推动了第二次世界大战的全面爆发。

【史观史论】

1.第二次世界大战爆发的原因

根本原因 资本主义经济政治发展不平衡,尤其是德、日经济的发展急于打破原来体系的束缚

经济危机 20世纪30年代的大危机起到催化剂的作用,最终促成欧、亚两个战争策源地的形成,把世界人民拖入战争的深渊

主要原因 法西斯蓄意发动侵略战争是使局部战争扩大为全面战争的主要原因

诱导因素 西方国家的绥靖政策起了推波助澜的作用,助长了法西斯侵略扩张的嚣张气焰,加速了第二次世界大战的全面爆发

苏联的政策 苏联在1939年与德国签订《苏德互不侵犯条约》,客观上导致祸水西引,也加速了第二次世界大战的爆发

2.对英法绥靖政策的认识

从国家力 量角度看 英、法的经济地位和军事地位因第一次世界大战和1929年经济大危机而受到极大削弱,不敢同德、意、日法西斯进行针锋相对的斗争

从目的 角度看 目的是牺牲弱小国家和民族利益满足自己既得利益,如祸水东引,把矛头指向苏联

从客观 环境看 和平主义思潮在当时占据主导地位,法西斯利用西方国家与苏联的矛盾打出“反共产国际”的旗号,欺骗了英、法等国

从结果 角度看 德国法西斯的公然侵略受到鼓励,助长了希特勒发动战争的野心,削弱了反法西斯力量,加速了第二次世界大战的爆发

角度二 第二次世界大战的胜利

【典例引领】

史料一 如果英国倒下去,轴心国家就会控制欧、亚、非和澳大利亚等各大洲以及各大洋——他们也就处于可以使用巨大陆海军力量进攻本半球的地位。到那时候,在整个美洲,我们所有的人就将生活在枪口的威胁下……我们必须成为民主制度的伟大兵工厂……我们已经向英国人提供了巨大的物质支援,将来还将提供更多的物质支援。

史料二 (签字国政府)深信完全战胜他们的敌国对于保卫生命、自由、独立和宗教自由并对于保全其本国和其他各国的人权和正义非常重要,同时,它们现在正对力图征服世界的野蛮和残暴的力量,从事共同的斗争……

——摘编自《联合国家宣言》

【思考】

(1)史料一反映出美国政策发生了什么变化 结合史料信息和所学知识分析其变化的原因。

(2)从史料二来看,签字国政府共同表达的要求是什么?这一宣言的发表标志着什么?

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)变化:向英国等反法西斯侵略的国家提供武器和物资。原因:法西斯侵略对全人类的安全和民主制度构成严重威胁;美国同法西斯国家的矛盾日益加深,美国修改《中立法》,并通过《租借法》,参与世界反法西斯战争。

(2)要求:联合起来保卫生命、自由、独立和宗教自由以及保全各国的人权和正义。这标志着世界反法西斯同盟的建立。

【史观史论】

1.对世界反法西斯联盟建立的认识

从必然性看 法西斯国家的侵略对人类的安全和民主制度构成了威胁,西方国家、社会主义国家和殖民地半殖民地国家均要求联合行动;苏德战争和太平洋战争的爆发加速了联盟的形成

从影响看 世界反法西斯联盟是政治、经济、军事的同盟,反法西斯同盟的建立,团结了可能团结的力量,最大限度地孤立了法西斯侵略势力,对于最后战胜法西斯国家起了决定性作用

从启示看 联盟中具有不同的社会制度和意识形态,因此联盟内也充满着矛盾和冲突,但联合的趋势始终占主导地位。说明不同社会制度和意识形态的国家在一定条件下可以合作

2.世界反法西斯战争胜利的启示

(1)和平来之不易,世界大战的悲剧绝不能重演。

(2)人民是战胜法西斯的决定性力量,是推动历史前进的真正动力。

(3)意识形态和社会制度不相同的国家在平等的基础上能够联合起来,共同对付人类生存与发展面临的挑战。

(4)国与国之间应和平共处。

(5)人类的命运休戚相关,要加强国际合作,谋求共同发展。

主题二 雅尔塔体系

能力解读 新教材新高考

新教材:对于雅尔塔体系的讲述,新旧教材差距不大,都重点介绍了雅尔塔体系的内容、特点和影响。 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识雅尔塔体系的特点和影响。 (2)从时空观念上认识凡尔赛体系与雅尔塔体系的异同。 命题视角:对雅尔塔体系内容与特点特点的考查。

角度一 雅尔塔体系与战后国际秩序

【典例引领】

史料一 苏联和美国的参战决定了第二次世界大战的胜负。在这场大战中,传统的欧洲体系的崩溃已成为不可改变的事实。通常所称的“具有重大历史意义的欧洲”现已死去,而且无复活的希望。

——哈乔·霍尔本(1951年)

史料二 所谓雅尔塔体系,简言之就是美、苏、英大国首脑主要通过1944年德黑兰会议、1945年雅尔塔会议、波茨坦会议所确定的战后世界秩序和政治格局的基本蓝图……而两极格局,是以美苏为中心,以两大集团、两大阵营全面对抗为特点的政治格局……在两极格局下,美苏对抗的主要形式又是“冷战”。

——摘编自《雅尔塔体系·两极格局·冷战》

【思考】

(1)根据史料一和所学知识,简要说明雅尔塔会议对战后国际格局产生的影响。

(2)根据史料二并结合所学知识,指出雅尔塔体系的实质,说明雅尔塔体系与两极格局的关系。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)形成了雅尔塔体系,为两极格局的形成奠定了基础;雅尔塔体系的确立使以维持欧洲大国均势为中心的传统国际关系格局被美苏两极格局取代。

(2)实质:美苏等大国按照自己的意志划分势力范围。关系:雅尔塔体系的建立奠定了战后世界两极格局的基本框架,是两极格局形成的基础;两极格局是雅尔塔体系的组成部分,体现并从属于雅尔塔体系。

【史观史论】

1.雅尔塔体制的特点及影响

特点 民主性 雅尔塔体制作为世界反法西斯正义战争的产物,它对维护战后世界和平秩序、清除法西斯主义、恢复和发展各国经济,都有一定的积极作用;它承认不同社会制度的国家和平共处,对巩固和维护社会主义阵营在客观上起到了促进作用

大国争霸性 雅尔塔体制的构成,主要靠美苏两个大国的推动,建立在两国划分势力范围的基础上,带有明显的大国强权色彩,这为两极格局的形成以及这种格局下出现的冷战提供了条件

影响 传统国际关系格局的变化。雅尔塔体制的确立,意味着近三百年来以欧洲大国均势为中心的传统的国际关系格局被美苏两极格局所取代。

2.雅尔塔体系与两极格局的关系

(1)雅尔塔体系和两极格局具有很大的共同性,它们都是对第二次世界大战结束到苏联解体这一历史时期的国际关系格局的一种概括和描述,但它们又有明显的差异。

(2)从内容上看,雅尔塔体系主要是美苏如何在欧洲、东亚划分势力范围,在这一过程中,美苏关系由战时合作演变为战后对抗;而两极格局只是指美苏走向全面对抗后的国际格局。

(3)从起始时间上看,雅尔塔体系确立有一个过程,但大体上以1945年联合国成立作为其确立的标志;而两极格局的确立则开始于1947年杜鲁门主义提出、美苏走向全面对抗。

(4)可以说,雅尔塔体系是战后世界政治和整个国际关系格局的基础,它始终以美苏关系为主线,包括美苏合作和美苏对抗两个阶段,而两极格局则是指雅尔塔体系框架内美苏关系的第二阶段,即对抗阶段。

角度二 雅尔塔体系与凡尔赛—华盛顿体系

【典例引领】

史料一 华盛顿会议后,日本并不满意在华盛顿会议上得到的利益,美国依旧是日本在亚洲的主要对手,两国的矛盾有增无减。1923年,日本发生关东大地震,美国发放高息债券,引起了日本的反感。1924年,美国国会通过了新的移民法,排斥日本移民入境,使日本爆发了反美抗议浪潮,甚至有人叫嚣要用战争解决问题。英国在华盛顿会议后就认定今后与日本之间必有一战,并开始在新加坡扩建海军基地,修建防御工事,与日本的关系骤然紧张。

——摘编自刘长敏《国际关系体系与格局(1618—1945)——理论框架与历史变迁》

史料二 雅尔塔体系具体内容大体有四个方面:(1)西方欧洲雅尔塔体系。它通过分区占领管制德国及非法西斯化的原则协定、关于波兰疆界和临时政府组成的协定、《关于被解放的欧洲的宣言》等,划分了美英和苏联在欧洲的势力范围。这是雅尔塔体系的关键环节。(2)东亚雅尔塔体系。对战后亚洲的安排主要是通过开罗会议和《开罗宣言》、雅尔塔会议和《雅尔塔秘密协定》《波茨坦公告》、美国对日本的占领改造,以及美苏在朝鲜受降的“三八线”协议等实现的。(3)“中间地带”雅尔塔体系。对于殖民地的安排,除英、法、荷在远东的殖民地被保留下来,其他地区的殖民地转交给联合国托管。(4)联合国。战后成立新的国际组织联合国,确定了“大国一致”的原则,安理会5个常任理事国享有否决权。

——摘编自杨鹏飞《二十世纪以来的战争和平与世界发展》

【思考】

(1)根据史料一并结合所学知识,分析日本对华盛顿体系不满的原因。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括雅尔塔体系的主要特点。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)原因:华盛顿会议限制了日本海军的发展;打破了日本对中国独霸的局面;美国限制日本移民入境;英国对日军事戒备;美英加紧和日本在亚洲的争夺。

(2)特点:倡导和平、民主原则;全球性国际政治体系;大国主导;两分天下;具有明显的强权政治色彩。

【史观史论】

1.华盛顿体系和雅尔塔体系的相同点

(1)建立背景:都是在世界大战破坏了原有的世界体系的基础上建立的。

(2)建立过程:都通过一系列会议确立基本原则,建立了各主要国家重新瓜分世界和划分势力范围的国际体系。

(3)实质:都是大国意志的体现,其形成体现了大战前后各大国力量对比的消长变化,打上了大国强权的烙印。

(4)结果:都随着主要国家主导力量的消失而走向瓦解。

(5)内容:都建立了维护世界和平的国际组织。

(6)作用:都暂时缓和了主要国家之间的矛盾,使世界局势暂时稳定;但是根本矛盾都没有解决。

2.华盛顿体系和雅尔塔体系的不同点

比较项 凡尔赛-华盛顿体系 雅尔塔体系

形成 背景 帝国主义战争的产物 世界反法西斯战争胜利的产物

主宰 国家 体现英法等帝国主义大国意志 体现美苏两国意志

调和 矛盾 调和帝国主义国家之间的矛盾 资本主义大国和社会主义大国暂时妥协

深度 广度 以欧洲为中心的国际格局,持续时间短 美苏两极格局,持续时间长,涉及范围广

体系 性质 本质是帝国主义之间的矛盾 具有反法西斯、实行民主政治和大国强权政治等多重性质

解体 方式 随着战争策源地的形成和第二次世界大战的爆发而彻底瓦解 随着东欧剧变和苏联解体而瓦解

课程标准 通过了解第二次世界大战,理解20世纪中期国际秩序的变动。

◎9个教材批注点 ◎2个旁栏边角解读点 ◎3个结论要语判断点

◎3个历史概念 ◎2个经典史料

一、法西斯主义与亚欧战争策源地的形成

1.法西斯主义

(1)法西斯组织的建立

①意大利:1919年墨索里尼成立世界上第一个法西斯主义政党。1922年,墨索里尼建立法西斯政权。

②德国:1920年,希特勒组建“纳粹党”,是德国法西斯运动的开始。

③日本:1921年,冈村宁次、东条英机等日本军人订立密约,是日本军部法西斯运动的开始。

(2)主要特征:以极端民族主义为基本特征,反对自由主义和共产主义,主张对内实行恐怖独裁统治,对外侵略扩张,发动战争,争霸世界(法西斯主义的终极目的)。

2.亚欧战争策源地的形成

(1)背景:世界经济大危机重创各国经济,法西斯分子认为,摆脱危机的出路是对外扩张。

(2)过程

①亚洲:1931年,日本军队发动九一八事变,侵占中国东北。1936年,日本建立军事法西斯专政(以广田弘毅组阁为标志),以扩大对外侵略为基本国策。

②欧洲:1933年,纳粹党攫取德国政权,建立法西斯独裁统治,积极扩军备战。1935年,意大利入侵埃塞俄比亚。1936年,意大利和德国结成轴心国(意、德、日结成侵略性军事政治集团,又称轴心国集团)。

3.绥靖政策

(1)背景:1938年,德国吞并奥地利,并对捷克斯洛伐克提出领土要求。

(2)表现:英法与德意签订《慕尼黑协定》(标志着英法绥靖政策达到顶峰),把苏台德等地区割让给德国。

(3)影响:更加助长了法西斯国家的侵略野心。

【旁栏边角·练一练】 阅读教材P102“史料阅读”,思考:史料反映了绥靖政策的实质是什么? 提示:实质是牺牲别国的利益安抚侵略者,以换取和平和安全的政策。 【结论要语·辩一辩】 1.德日两国都具有浓厚的军国主义传统。(√) 2.绥靖政策助长了希特勒发动战争的野心。(√) 3.美国的中立政策不属于绥靖政策。(×)

二、第二次世界大战

1.总体历程:法西斯国家发动的第二次世界大战,经历了从局部战争逐渐发展到全球战争的过程。

2.局部爆发

表现 1931年日本制造九一八事变,发动了侵华战争,拉开了第二次世界大战的序幕。中国人民开始局部抗战

1937年7月7日日本制造七七事变,发动全面侵华战争,中国开始全民族抗战,这也成为第二次世界大战在亚洲爆发的标志

意义 中华民族结成抗日民族统一战线,团结抗日,开辟了对日本法西斯持久作战的东方主战场

3.全面爆发:1939年9月,德国以“闪击战”突袭波兰,英法被迫对德宣战,第二次世界大战全面爆发。

4.全球规模:1941年6月,德国入侵苏联,苏联战场成为抵抗纳粹德国的主战场。同年12月,日本挑起太平洋战争(标志是发生于1941年的珍珠港事件),美国对日宣战,第二次世界大战发展到全球阶段。

5.反法西斯同盟形成:1942年1月,以美、英、苏、中为首的26国签署《联合国家宣言》,建立世界反法西斯同盟(对最后战胜法西斯国家起了决定性作用)。

6.战争结束:1945年5月8日,德国投降,9月2日,日本签署无条件投降书,第二次世界大战结束。中国抗战为赢得世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献。

【旁栏边角·练一练】 阅读教材P103“历史纵横”:阐述斯大林格勒战役在第二次世界大战中的历史地位。 提示:斯大林格勒战役是德国发动侵略战争以来遭遇的最大失败,是第二次世界大战苏德战场的转折点,也是第二次世界大战的转折点。 【经典史料·析一析】 阅读教材P104“二战期间的亚太战场示意图” 信息提取:日军偷袭珍珠港,挑起太平洋战争,战火席卷东南亚,进逼大洋洲,将美国及美洲、大洋洲许多国家卷入战争。这使第二次世界大战发展成为一次空前的全球性战争。

三、战后国际秩序的建立——“雅尔塔体系”

1.内涵:反法西斯同盟国的首脑相继在开罗、德黑兰、雅尔塔和波茨坦(《波茨坦公告》主要目的是促使日本投降)等地召开会议,缔结了一系列条约和协定,建立战后国际秩序。

2.主要内容

(1)重新确定欧亚国家的版图

①德国由美、苏、英、法分区占领,日本由美国单独占领。

②日本领土限制在四个岛屿及若干小岛,退出第一次世界大战以来在太平洋区域所占的一切岛屿以及日本窃取于中国的领土,如东北地区、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等归还中国(《开罗宣言》明确宣布此项规定)。

③承认朝鲜最终独立。

(2)审判战犯,肃清法西斯主义和军国主义。

(3)对德、日、意的殖民地及国联的委任统治地实行托管。

(4)美、苏、英划分势力范围。

(5)成立联合国。

3.支柱——联合国

(1)时间:1945年10月24日成立。

(2)性质:由主权国家组成的国际组织。

(3)宗旨:维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会发展。

(4)评价:联合国吸取国联的教训,将制裁侵略的权力集中于安理会,实行“大国一致”原则(国联的“全体一致”原则无法制止侵略和战争),使和平解决争端和制裁侵略具有更强的可操作性。

4.影响

(1)积极:以建立和维护世界和平为主要目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。

(2)消极:是大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益。

【经典史料·析一析】 史料 与凡-华体系相比,雅尔塔体系同样打上了大国强权政治、划分势力范围的烙印。雅尔塔会议充满了美苏相互妥协,共同主宰世界的气氛,几乎每项协定都包含美苏争夺势力范围的因素。例如讨论波兰的重建问题、对于蒙古独立和中国东北问题的处置都是背着当事国进行的,就此而论雅尔塔体系与凡-华体系有共同之处。 --陈从阳《凡尔赛-华盛顿体系与雅尔塔体系比较研究》 信息提取:材料说明凡尔赛-华盛顿体系和雅尔塔体系都打上了大国强权政治、划分势力范围的烙印。都体现了大国强权政治,大国瓜分世界和划分势力范围的特点。 【历史概念·判一判】 时间陈述判断11943规定日本所窃取于中国之领土,例如东北四省、台湾、澎湖群岛等,归还中华民国。《开罗宣言》21945年-1991年 是大国实力对比和互相妥协的产物,打上了大国强权政治的烙印。雅尔塔体系31945年规定了处理国际关系、维护世界和平与安全的基本原则和方法。《联合国宪章》

提能力·全面突破

主题一 第二次世界大战

能力解读 新教材新高考

新教材:与旧教材相比,新教材的讲述比较简约,只侧重了战争爆发的原因和历程,对很多重要事件有所删减。 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识第二次世界大战爆发的原因,特别是经济格局的新变化。 (2)从时空观念上把握第二次世界大战发展的历程和阶段性特点。 命题视角:对第二次世界大战中重大战例的考查。

角度一 第二次世界大战爆发的原因

【典例引领】

史料一 希特勒在1930年演说时强调:如果德国人不能解决它的空间缺乏问题,不能为它的工业打开国际市场,那么,德国将从世界舞台上消失,更具活力的民族将继承我们的遗产……必须用武力抢夺并守住空间……大萧条使希特勒的胜利成为可能,这种可能转变为现实是由于其他因素的结合,其中包括各种既得利益集团提供的援助和他的对手们缺乏远见。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

史料二 因战争受到了巨大的削弱……英法统治集团中的部分人士不敢同德、日、意的侵略扩张政策进行针锋相对的斗争……还有20世纪30年代经济危机使英法两国政局动荡……英法资产阶级统治集团对苏联怀有一种本能的敌意和仇恨……希特勒竭力造成一种似乎唯有共产国际、唯有苏联才是德国的敌人的假象。英法统治集团相信了这一点。

——摘编自刘为主编《国际关系史》

【思考】

(1)根据史料一,概括德国法西斯专政建立的原因。

(2)解读史料二并指出英法纵容法西斯侵略的原因以及绥靖政策的影响。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)希特勒用“生存空间理论”进行煽动性宣传;德国经济在大萧条中遭受沉重打击;德国垄断集团倾向于建立独裁政府。

(2)原因:英法两国实力削弱;经济危机、政治危机影响到外交政策的连续性;对社会主义的仇视;无视小国利益;希特勒的欺骗策略。影响:绥靖政策纵容了法西斯国家的侵略扩张,客观上推动了第二次世界大战的全面爆发。

【史观史论】

1.第二次世界大战爆发的原因

根本原因 资本主义经济政治发展不平衡,尤其是德、日经济的发展急于打破原来体系的束缚

经济危机 20世纪30年代的大危机起到催化剂的作用,最终促成欧、亚两个战争策源地的形成,把世界人民拖入战争的深渊

主要原因 法西斯蓄意发动侵略战争是使局部战争扩大为全面战争的主要原因

诱导因素 西方国家的绥靖政策起了推波助澜的作用,助长了法西斯侵略扩张的嚣张气焰,加速了第二次世界大战的全面爆发

苏联的政策 苏联在1939年与德国签订《苏德互不侵犯条约》,客观上导致祸水西引,也加速了第二次世界大战的爆发

2.对英法绥靖政策的认识

从国家力 量角度看 英、法的经济地位和军事地位因第一次世界大战和1929年经济大危机而受到极大削弱,不敢同德、意、日法西斯进行针锋相对的斗争

从目的 角度看 目的是牺牲弱小国家和民族利益满足自己既得利益,如祸水东引,把矛头指向苏联

从客观 环境看 和平主义思潮在当时占据主导地位,法西斯利用西方国家与苏联的矛盾打出“反共产国际”的旗号,欺骗了英、法等国

从结果 角度看 德国法西斯的公然侵略受到鼓励,助长了希特勒发动战争的野心,削弱了反法西斯力量,加速了第二次世界大战的爆发

角度二 第二次世界大战的胜利

【典例引领】

史料一 如果英国倒下去,轴心国家就会控制欧、亚、非和澳大利亚等各大洲以及各大洋——他们也就处于可以使用巨大陆海军力量进攻本半球的地位。到那时候,在整个美洲,我们所有的人就将生活在枪口的威胁下……我们必须成为民主制度的伟大兵工厂……我们已经向英国人提供了巨大的物质支援,将来还将提供更多的物质支援。

史料二 (签字国政府)深信完全战胜他们的敌国对于保卫生命、自由、独立和宗教自由并对于保全其本国和其他各国的人权和正义非常重要,同时,它们现在正对力图征服世界的野蛮和残暴的力量,从事共同的斗争……

——摘编自《联合国家宣言》

【思考】

(1)史料一反映出美国政策发生了什么变化 结合史料信息和所学知识分析其变化的原因。

(2)从史料二来看,签字国政府共同表达的要求是什么?这一宣言的发表标志着什么?

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)变化:向英国等反法西斯侵略的国家提供武器和物资。原因:法西斯侵略对全人类的安全和民主制度构成严重威胁;美国同法西斯国家的矛盾日益加深,美国修改《中立法》,并通过《租借法》,参与世界反法西斯战争。

(2)要求:联合起来保卫生命、自由、独立和宗教自由以及保全各国的人权和正义。这标志着世界反法西斯同盟的建立。

【史观史论】

1.对世界反法西斯联盟建立的认识

从必然性看 法西斯国家的侵略对人类的安全和民主制度构成了威胁,西方国家、社会主义国家和殖民地半殖民地国家均要求联合行动;苏德战争和太平洋战争的爆发加速了联盟的形成

从影响看 世界反法西斯联盟是政治、经济、军事的同盟,反法西斯同盟的建立,团结了可能团结的力量,最大限度地孤立了法西斯侵略势力,对于最后战胜法西斯国家起了决定性作用

从启示看 联盟中具有不同的社会制度和意识形态,因此联盟内也充满着矛盾和冲突,但联合的趋势始终占主导地位。说明不同社会制度和意识形态的国家在一定条件下可以合作

2.世界反法西斯战争胜利的启示

(1)和平来之不易,世界大战的悲剧绝不能重演。

(2)人民是战胜法西斯的决定性力量,是推动历史前进的真正动力。

(3)意识形态和社会制度不相同的国家在平等的基础上能够联合起来,共同对付人类生存与发展面临的挑战。

(4)国与国之间应和平共处。

(5)人类的命运休戚相关,要加强国际合作,谋求共同发展。

主题二 雅尔塔体系

能力解读 新教材新高考

新教材:对于雅尔塔体系的讲述,新旧教材差距不大,都重点介绍了雅尔塔体系的内容、特点和影响。 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识雅尔塔体系的特点和影响。 (2)从时空观念上认识凡尔赛体系与雅尔塔体系的异同。 命题视角:对雅尔塔体系内容与特点特点的考查。

角度一 雅尔塔体系与战后国际秩序

【典例引领】

史料一 苏联和美国的参战决定了第二次世界大战的胜负。在这场大战中,传统的欧洲体系的崩溃已成为不可改变的事实。通常所称的“具有重大历史意义的欧洲”现已死去,而且无复活的希望。

——哈乔·霍尔本(1951年)

史料二 所谓雅尔塔体系,简言之就是美、苏、英大国首脑主要通过1944年德黑兰会议、1945年雅尔塔会议、波茨坦会议所确定的战后世界秩序和政治格局的基本蓝图……而两极格局,是以美苏为中心,以两大集团、两大阵营全面对抗为特点的政治格局……在两极格局下,美苏对抗的主要形式又是“冷战”。

——摘编自《雅尔塔体系·两极格局·冷战》

【思考】

(1)根据史料一和所学知识,简要说明雅尔塔会议对战后国际格局产生的影响。

(2)根据史料二并结合所学知识,指出雅尔塔体系的实质,说明雅尔塔体系与两极格局的关系。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)形成了雅尔塔体系,为两极格局的形成奠定了基础;雅尔塔体系的确立使以维持欧洲大国均势为中心的传统国际关系格局被美苏两极格局取代。

(2)实质:美苏等大国按照自己的意志划分势力范围。关系:雅尔塔体系的建立奠定了战后世界两极格局的基本框架,是两极格局形成的基础;两极格局是雅尔塔体系的组成部分,体现并从属于雅尔塔体系。

【史观史论】

1.雅尔塔体制的特点及影响

特点 民主性 雅尔塔体制作为世界反法西斯正义战争的产物,它对维护战后世界和平秩序、清除法西斯主义、恢复和发展各国经济,都有一定的积极作用;它承认不同社会制度的国家和平共处,对巩固和维护社会主义阵营在客观上起到了促进作用

大国争霸性 雅尔塔体制的构成,主要靠美苏两个大国的推动,建立在两国划分势力范围的基础上,带有明显的大国强权色彩,这为两极格局的形成以及这种格局下出现的冷战提供了条件

影响 传统国际关系格局的变化。雅尔塔体制的确立,意味着近三百年来以欧洲大国均势为中心的传统的国际关系格局被美苏两极格局所取代。

2.雅尔塔体系与两极格局的关系

(1)雅尔塔体系和两极格局具有很大的共同性,它们都是对第二次世界大战结束到苏联解体这一历史时期的国际关系格局的一种概括和描述,但它们又有明显的差异。

(2)从内容上看,雅尔塔体系主要是美苏如何在欧洲、东亚划分势力范围,在这一过程中,美苏关系由战时合作演变为战后对抗;而两极格局只是指美苏走向全面对抗后的国际格局。

(3)从起始时间上看,雅尔塔体系确立有一个过程,但大体上以1945年联合国成立作为其确立的标志;而两极格局的确立则开始于1947年杜鲁门主义提出、美苏走向全面对抗。

(4)可以说,雅尔塔体系是战后世界政治和整个国际关系格局的基础,它始终以美苏关系为主线,包括美苏合作和美苏对抗两个阶段,而两极格局则是指雅尔塔体系框架内美苏关系的第二阶段,即对抗阶段。

角度二 雅尔塔体系与凡尔赛—华盛顿体系

【典例引领】

史料一 华盛顿会议后,日本并不满意在华盛顿会议上得到的利益,美国依旧是日本在亚洲的主要对手,两国的矛盾有增无减。1923年,日本发生关东大地震,美国发放高息债券,引起了日本的反感。1924年,美国国会通过了新的移民法,排斥日本移民入境,使日本爆发了反美抗议浪潮,甚至有人叫嚣要用战争解决问题。英国在华盛顿会议后就认定今后与日本之间必有一战,并开始在新加坡扩建海军基地,修建防御工事,与日本的关系骤然紧张。

——摘编自刘长敏《国际关系体系与格局(1618—1945)——理论框架与历史变迁》

史料二 雅尔塔体系具体内容大体有四个方面:(1)西方欧洲雅尔塔体系。它通过分区占领管制德国及非法西斯化的原则协定、关于波兰疆界和临时政府组成的协定、《关于被解放的欧洲的宣言》等,划分了美英和苏联在欧洲的势力范围。这是雅尔塔体系的关键环节。(2)东亚雅尔塔体系。对战后亚洲的安排主要是通过开罗会议和《开罗宣言》、雅尔塔会议和《雅尔塔秘密协定》《波茨坦公告》、美国对日本的占领改造,以及美苏在朝鲜受降的“三八线”协议等实现的。(3)“中间地带”雅尔塔体系。对于殖民地的安排,除英、法、荷在远东的殖民地被保留下来,其他地区的殖民地转交给联合国托管。(4)联合国。战后成立新的国际组织联合国,确定了“大国一致”的原则,安理会5个常任理事国享有否决权。

——摘编自杨鹏飞《二十世纪以来的战争和平与世界发展》

【思考】

(1)根据史料一并结合所学知识,分析日本对华盛顿体系不满的原因。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括雅尔塔体系的主要特点。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)原因:华盛顿会议限制了日本海军的发展;打破了日本对中国独霸的局面;美国限制日本移民入境;英国对日军事戒备;美英加紧和日本在亚洲的争夺。

(2)特点:倡导和平、民主原则;全球性国际政治体系;大国主导;两分天下;具有明显的强权政治色彩。

【史观史论】

1.华盛顿体系和雅尔塔体系的相同点

(1)建立背景:都是在世界大战破坏了原有的世界体系的基础上建立的。

(2)建立过程:都通过一系列会议确立基本原则,建立了各主要国家重新瓜分世界和划分势力范围的国际体系。

(3)实质:都是大国意志的体现,其形成体现了大战前后各大国力量对比的消长变化,打上了大国强权的烙印。

(4)结果:都随着主要国家主导力量的消失而走向瓦解。

(5)内容:都建立了维护世界和平的国际组织。

(6)作用:都暂时缓和了主要国家之间的矛盾,使世界局势暂时稳定;但是根本矛盾都没有解决。

2.华盛顿体系和雅尔塔体系的不同点

比较项 凡尔赛-华盛顿体系 雅尔塔体系

形成 背景 帝国主义战争的产物 世界反法西斯战争胜利的产物

主宰 国家 体现英法等帝国主义大国意志 体现美苏两国意志

调和 矛盾 调和帝国主义国家之间的矛盾 资本主义大国和社会主义大国暂时妥协

深度 广度 以欧洲为中心的国际格局,持续时间短 美苏两极格局,持续时间长,涉及范围广

体系 性质 本质是帝国主义之间的矛盾 具有反法西斯、实行民主政治和大国强权政治等多重性质

解体 方式 随着战争策源地的形成和第二次世界大战的爆发而彻底瓦解 随着东欧剧变和苏联解体而瓦解

同课章节目录