2025届高三统编版2019必修中外历史纲要下册一轮复习教案 第15讲 社会主义国家和新兴民族国家的发展与变化

文档属性

| 名称 | 2025届高三统编版2019必修中外历史纲要下册一轮复习教案 第15讲 社会主义国家和新兴民族国家的发展与变化 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 309.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-24 23:17:05 | ||

图片预览

文档简介

第15讲 社会主义国家和新兴民族国家的发展与变化

课程标准 通过了解二战后社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题

◎10个教材批注点 ◎2个旁栏边角解读点 ◎9个结论要语判断点

◎3个历史概念 ◎4个经典史料

知识点一 社会主义国家的发展与变化

一、苏联的发展、改革与解体

1.发展:爆炸了原子弹和氢弹(分别在1949年和1953年);人民的教育和生活水平也有很大提高。

2.问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

3.改革

(1)赫鲁晓夫改革

①内容:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度;加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制(扩大企业的自主经营权)等等。

②结果

经济 注入了某些市场经济成分,取得了一些成效

没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调

政治 打破了对斯大林的个人崇拜

但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症(引发社会主义内部思想混乱)

(2)勃列日涅夫改革

①前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权。但改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②后期:热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

(3)戈尔巴乔夫改革

经济领域 承认市场调节在社会主义经济中的作用,收效甚微。

政治领域 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”(严重背离了科学社会主义),造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

4.解体

(1)1990年,立陶宛率先独立。

(2)俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿。

(3)1991年12月26日,苏联解体。

【旁栏边角·练一练】 1.阅读教材P121“史料阅读”:指出苏联坚持优先发展重工业的原因,有何历史局限性? 提示:原因:重工业是实现工业化的关键,加强国防建设的需要,提高人民生活水平的基础。局限性:忽视了农业生产,导致国民经济比例严重失调。 【结论要语·辩一辩】 1.苏联优先发展重工业,忽视了农业生产,导致国民经济比例严重失调。(√) 2.赫鲁晓夫改革未能从根本上突破斯大林模式。(√) 3.勃列日涅夫改革的重点在农业。(×)

二、东欧的社会主义建设、改革与剧变

1.建设

(1)成就:二战前后东欧各国在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家,战后着手恢复遭到战争破坏的经济,提高了人民的生活水平和教育水平。

(2)问题:大多采取“苏联模式”(照搬别国模式,埋下了隐患),造成国民经济比例失调。

2.改革

(1)南斯拉夫改革

①成果:经过多年实践,建立了社会主义自治制度(但没有从根本上冲破苏联模式),通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展。

②弊端:改革也导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

(2)其他国家:东欧其他国家的社会主义改革也曾取得显著成效,但是,东欧各国的改革都没有突破“苏联模式”的束缚。

3.剧变

(1)原因

①20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

②苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略(西方的超遏制战略)的影响。

(2)结果:1989—1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化。

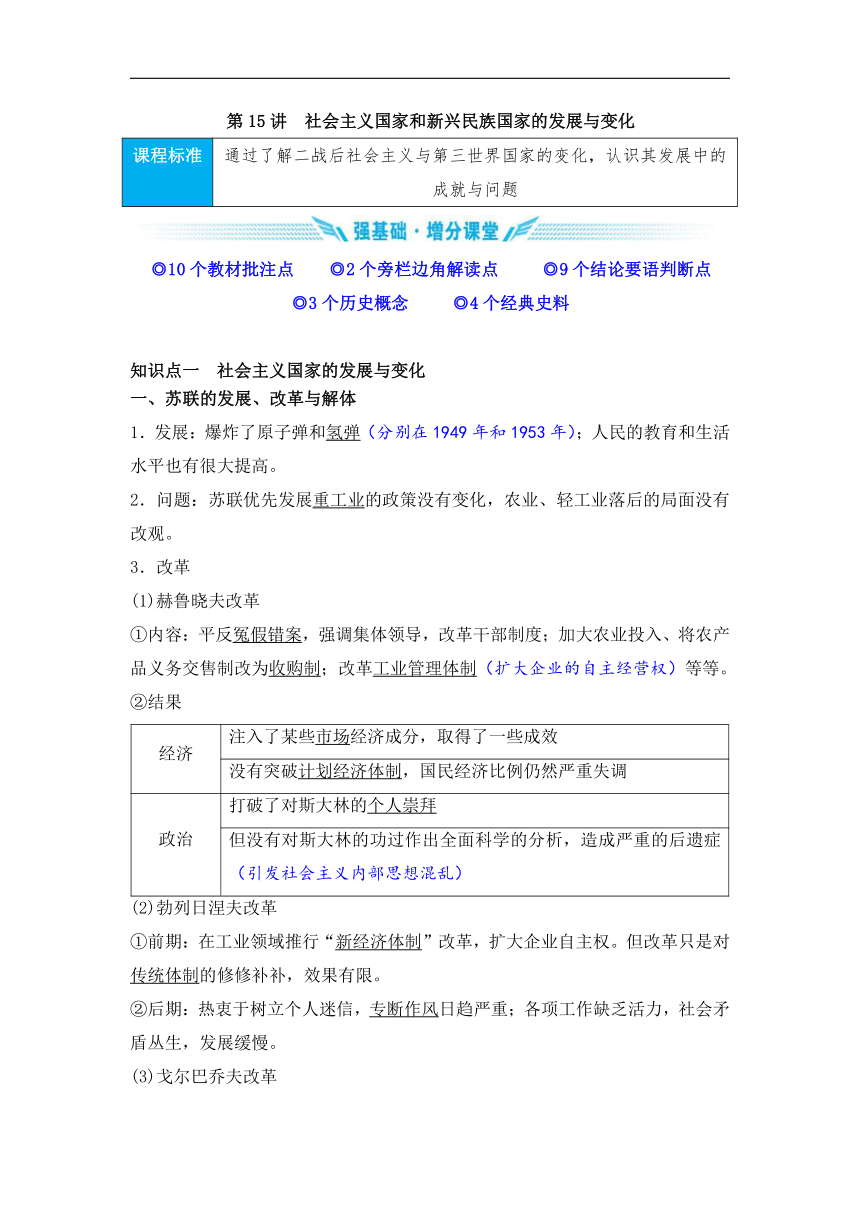

【经典史料·析一析】 图片史料:“苏联坦克开进捷克斯洛伐克首都布拉格”情景图片(教材P123) 信息提取:“布拉格之春”是1968年捷克斯洛伐克根据本国国情,为加速经济发展,完善社会主义制度而在政治、经济方面进行改革的有益探索。它的目的是建立一条适合本国国情的社会主义发展道路。苏联的军事干预标志着华约内部的裂痕已经渐渐显现,可视为东欧剧变的前奏与导火索。 【结论要语·辩一辩】 1.东欧剧变和苏联解体仅说明苏联模式的受挫,并不代表整个社会主义的失败。(√) 2.南斯拉夫改革导致地方主义抬头,民族问题尖锐。(√) 3.苏联戈尔巴乔夫的“新思维”对东欧剧变起了推动作用。(√)

三、中国社会主义的发展

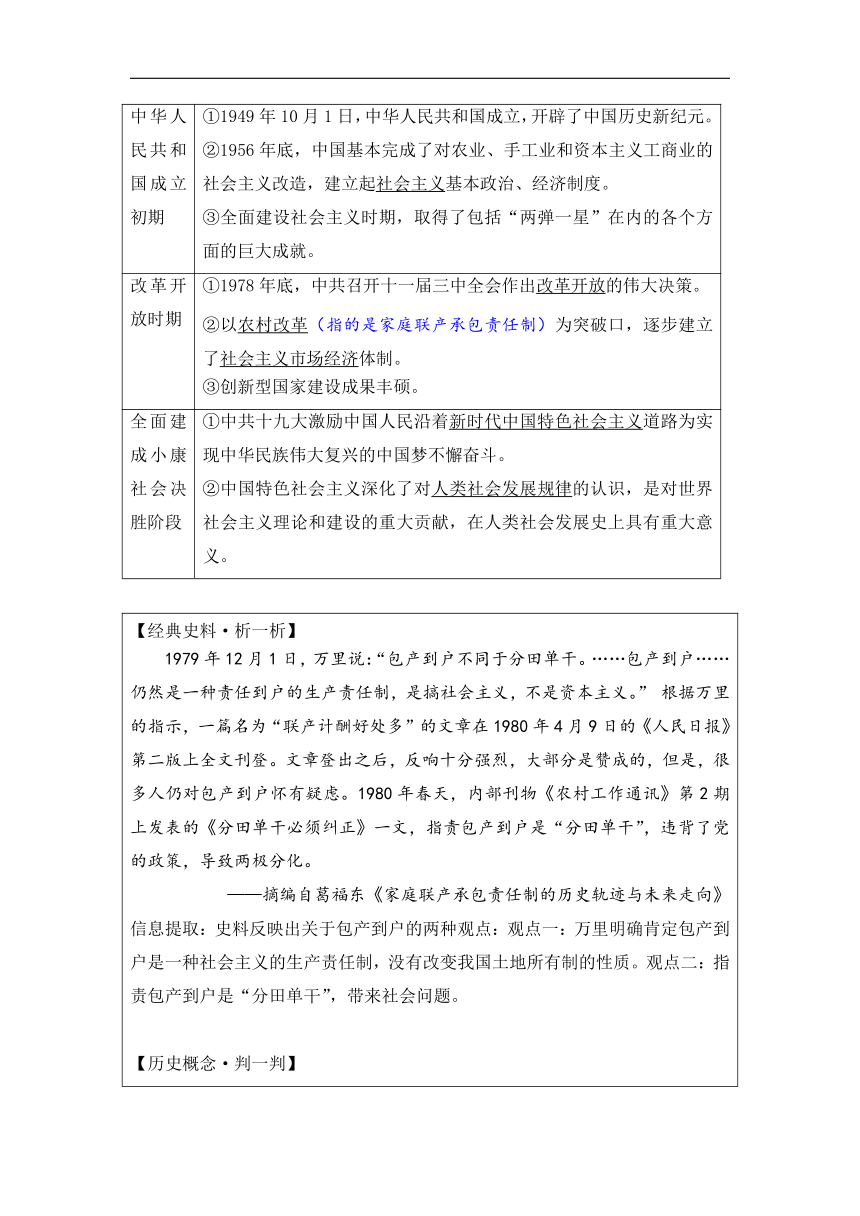

中华人民共和国成立初期 ①1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。 ②1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。 ③全面建设社会主义时期,取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

改革开放时期 ①1978年底,中共召开十一届三中全会作出改革开放的伟大决策。 ②以农村改革(指的是家庭联产承包责任制)为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。 ③创新型国家建设成果丰硕。

全面建成小康社会决胜阶段 ①中共十九大激励中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 ②中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

【经典史料·析一析】 1979年12月1日,万里说:“包产到户不同于分田单干。……包产到户……仍然是一种责任到户的生产责任制,是搞社会主义,不是资本主义。” 根据万里的指示,一篇名为“联产计酬好处多”的文章在1980年4月9日的《人民日报》第二版上全文刊登。文章登出之后,反响十分强烈,大部分是赞成的,但是,很多人仍对包产到户怀有疑虑。1980年春天,内部刊物《农村工作通讯》第2期上发表的《分田单干必须纠正》一文,指责包产到户是“分田单干”,违背了党的政策,导致两极分化。 ——摘编自葛福东《家庭联产承包责任制的历史轨迹与未来走向》 信息提取:史料反映出关于包产到户的两种观点:观点一:万里明确肯定包产到户是一种社会主义的生产责任制,没有改变我国土地所有制的性质。观点二:指责包产到户是“分田单干”,带来社会问题。 【历史概念·判一判】 国家陈述判断1苏联理论上没有打破传统观念的束缚,改革重点在农业赫鲁晓夫改革2中国农村改革的主要形式家庭联产承包责任制3中国坚持社会主义道路,但采用市场经济的手段中国特色社会主义理论

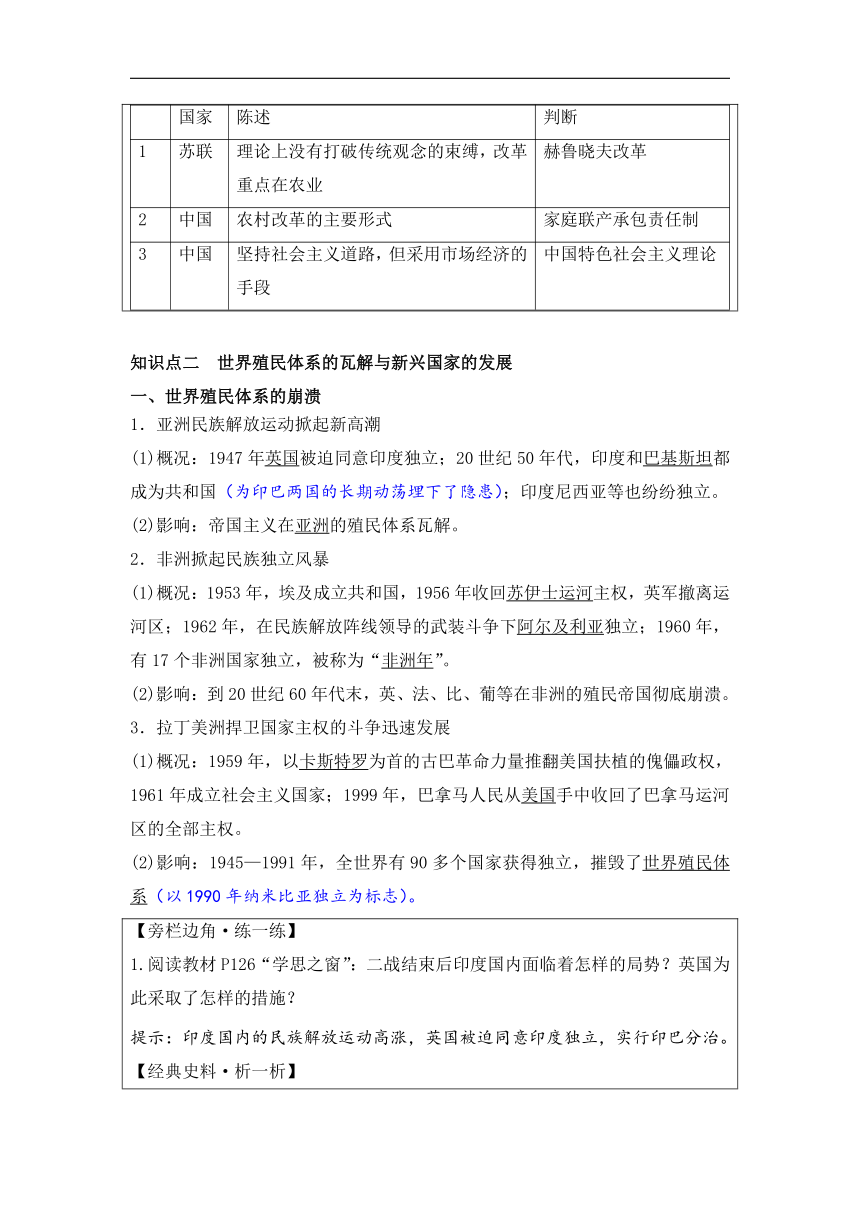

知识点二 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

一、世界殖民体系的崩溃

1.亚洲民族解放运动掀起新高潮

(1)概况:1947年英国被迫同意印度独立;20世纪50年代,印度和巴基斯坦都成为共和国(为印巴两国的长期动荡埋下了隐患);印度尼西亚等也纷纷独立。

(2)影响:帝国主义在亚洲的殖民体系瓦解。

2.非洲掀起民族独立风暴

(1)概况:1953年,埃及成立共和国,1956年收回苏伊士运河主权,英军撤离运河区;1962年,在民族解放阵线领导的武装斗争下阿尔及利亚独立;1960年,有17个非洲国家独立,被称为“非洲年”。

(2)影响:到20世纪60年代末,英、法、比、葡等在非洲的殖民帝国彻底崩溃。

3.拉丁美洲捍卫国家主权的斗争迅速发展

(1)概况:1959年,以卡斯特罗为首的古巴革命力量推翻美国扶植的傀儡政权,1961年成立社会主义国家;1999年,巴拿马人民从美国手中收回了巴拿马运河区的全部主权。

(2)影响:1945—1991年,全世界有90多个国家获得独立,摧毁了世界殖民体系(以1990年纳米比亚独立为标志)。

【旁栏边角·练一练】 1.阅读教材P126“学思之窗”:二战结束后印度国内面临着怎样的局势?英国为此采取了怎样的措施? 提示:印度国内的民族解放运动高涨,英国被迫同意印度独立,实行印巴分治。 【经典史料·析一析】 图片史料:“曼德拉(左二)宣誓就任南非总统”(见教材P128) 信息提取:曼德拉是一个标志,他代表了历经千辛万苦、南非人民用生命作为代价所换来的政治转型。1994年4月新南非诞生,标志着非洲大陆反帝、反殖、反对种族隔离的政治解放任务胜利完成。

二、发展中国家的成就与面临的挑战

1.成就

亚洲 20世纪60—80年代,新加坡、韩国等亚洲国家发展劳动密集型产业,成为新兴工业化国家;沙特阿拉伯、科威特等海湾产油国出现了“石油繁荣”和经济起飞

非洲 非洲国家独立后,经济一度发展较快;20世纪70年代中期以后,经济发展陷入困境;20世纪90年代中期,经济又开始增长

拉丁美洲 各国大力发展民族工业,积极促进国家之间的经济合作。巴西、墨西哥、阿根廷等国家基本实现了工业化

2.面临的挑战

(1)面临的发展问题多种多样:亚洲一些国家过分依赖国际资本和国际市场,承受风险的能力较差;拉丁美洲各国过于依赖出口贸易和外资;非洲是发展最不平衡的地区。

(2)不平等的国际经济旧秩序。

(3)殖民主义侵略遗留下来的边界和民族等矛盾,造成一些地区冲突和政局动荡。

(4)发展中国家自身也存在政策失误、人口过快增长、社会两极分化、贪污腐败等问题。

【经典史料·析一析】 图片类史料:阅读“20世纪80年代,饥饿的非洲儿童”(见教材P129) 信息提取:由于长期种族冲突、热带疾病丛生、工业化引发的环境破坏、从前西方殖民主义、独立后政权腐败,使非洲成为发展中国家最集中的大陆、世界经济发展水平最低的一个洲,图中的饥饿的儿童生动反映了这一状况。 【结论要语·辩一辩】 1.第三世界国家基本上都是由殖民地、半殖民地演化而来的。(√) 2.第三世界国家大多数是贫困落后的发展中国家。(√) 2.发展中国家的根本出路在于建立新的国际政治、经济新秩序。(√)

提能力·全面突破

主题一 社会主义国家的发展与变化

能力解读 新教材新高考

新教材:与旧教材相比,新教材比较系统地介绍了苏联与东欧社会主义的发展、改革和挫折,体现了对社会主义发展经验教训的总结。 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识苏联解体、东欧剧变的原因。 (2)从历史解释上认识社会主义发展所遭受的挫折。 命题视角:对苏联改革特别是对赫鲁晓夫改革的考查。

角度一 苏联的经济改革

【典例引领】

史料 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。为了调动农民的积极性,赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。……在1953年的九月全会上,赫鲁晓夫提出要种植玉米。

--《苏联真相》

【思考】根据材料,概括赫鲁晓夫执政后进行农业改革的措施。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】扩大集体农庄的自主权;调整农产品采购制度;掀起种植玉米运动。

【史观史论】

1.赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革的比较

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不 同 点 侧重点 农业 工业 前期是经济领域,后期是政治领域

结果 取得一定的成就,最后失败 失败

失败原因 未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补 进行根本性改革,但背离社会主义方向

相同点 ①目的:解决苏联模式的弊端;②内容:在农业、工业方面进行调整;③结果:成效都不显著,可以说都是失败的改革

图示

2.苏联解体的原因

角度二 东欧剧变

【典例引领】

史料 这些国家更多的是照搬苏联的一套做法,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件来说,苏联“新思维”的改革之风,西方“和平演变”的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。

——钱其琛答记者问

(1)根据史料分析发生东欧剧变的原因,并指出这一变化的本质。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】原因:照搬苏联模式,经济发展迟缓,社会主义的优越性未能充分发挥;苏联的改革失败和西方“和平演变”政策的影响。本质:社会主义性质发生根本性的变化。

【史观史论】

1.东欧剧变的原因

内因 外因

①政治经济体制的弊端,不适应经济发展的要求(经济建设的失误;未找到一条符合国情的建设道路)。 ②20世纪80年代的改革中盲目照搬西方模式。 ①西方国家的“和平演变”攻势。 ②苏联放松了对东欧的控制。

2.对苏联解体和东欧剧变的认识

(1)社会主义还处在初级阶段,社会主义理论和实践发展还不够成熟,缺乏经验。西方资本主义势力敌视、遏制甚至企图颠覆社会主义国家,社会主义国家发展道路不可能一帆风顺。

(2)实践证明,社会主义需要通过不断改革来逐步完善自己。社会主义国家应走符合本国国情的道路,决不能拘泥于一种模式。

(3)社会主义发展是曲折性与前进性的统一。东欧剧变和苏联解体仅说明苏联模式的受挫,但并不是整个社会主义的失败。中国走具有中国特色的社会主义道路取得了巨大成就。

主题二 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

能力解读 新教材新高考

新教材:本部分内容是新教材增加的内容,突出了世界殖民体系的崩溃和新兴民族国家的发展与变化 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识世界殖民体系的崩溃是世界生产力变化的结果。 (2)从历史解释上认识发展中国发展的成就以及面临的挑战。 命题视角:对世界殖民体系崩溃的考查。

角度一 世界殖民体系的崩溃

【典例引领】

史料一 二战期间,大约有百万非洲人被征入伍,非洲人民为反法西斯战争作出了巨大贡献,也从战争中受到很大的教育和锻炼。从第二次世界大战结束到20世纪50年代中期,是非洲民族独立运动发展的第一阶段。

——杨兴华《战后非洲民族独立运动简论》

史料二

【思考】

(1)据史料并结合所学知识,分析非洲独立的影响。

(2)史料二两幅图片分别反映了第二次世界大战后亚非拉民族解放运动怎样的特点?

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)实现了非洲的独立与自由,为非洲国家的振兴奠定了基础;沉重打击了帝国主义势力,使帝国主义在非洲的殖民体系最终瓦解;推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。

(2)图一反映了1955年召开的万隆会议,标志着亚非国家出现了联合反帝反殖反霸斗争的新局面;图二反映了亚非拉民族解放运动向纵深发展,在维护国家主权的同时,着重发展本民族经济,世界殖民体系最终走向崩溃。

【史观史论】

1.世界殖民体系瓦解的原因

走向灭亡的加速器 20世纪的两次世界大战削弱了帝国主义的势力

培养了民族革命力量 在反法西斯斗争中殖民地半殖民地人民的觉悟提高,民族民主意识增强

物质基础和组织条件 大战促进了殖民地民族经济的发展和民族主义政党的出现

苏联的鼓舞与支持 以苏联为首的社会主义力量的壮大,鼓舞并有力地支持了殖民地人民的民族解放斗争

联合国的推动 联合国的非殖民化活动也是推动民族独立运动发展的重要因素

2.第二次世界大战后亚非拉人民民族解放运动的主要领导类型和运动特点

(1)类型

(2)特点

①具有前所未有的规模和空前的广泛性。时间长,持续半个世纪;范围广,并且不断向纵深发展。

②取得了前所未有的胜利。亚非殖民地半殖民地全部获得独立,帝国主义殖民体系彻底崩溃,第三世界崛起,有力冲击了两极格局。

③建立了社会主义和民族主义两类国家体系。

④大多数国家是通过和平方式取得胜利的。

⑤多数国家独立后,仍然与原宗主国保持着密切的经济、政治和军事联系。

⑥战后的民族独立运动具有互相支持、互相援助的特点。

角度二 发展中国家的成就与挑战

【典例引领】

史料一 发达国家和发展中国家经济实力的对比,决定了国际经济规则的主导权掌握在发达国家手中……贸易自由化所创造财富的70%被发达国家获得……发达国家占据着高层次的工业部门,而发展中国家拥有的工业部门的层次是比较低的。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

史料二

【思考】根据史料一、二指出发展中国家面临的挑战。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】发展中国家面临的挑战是发达国家占主导的不平等的国际经济旧秩序;发达国家利用不平等的国际经济旧秩序,操纵国际市场,压低农产品和原料价格,抬高工业品价格,损害广大发展中国家的利益。

【史观史论】

1.第三世界崛起的三个标志和历史作用

三个标志 万隆会议、不结盟运动兴起、七十七国集团建立

历史作用 (1)向大国垄断国际事务、主宰世界的局面提出了挑战,是促使世界格局发展演变的重要力量 (2)改变联合国面貌的主要力量,促使联合国发生了深刻的变化 (3)反对霸权主义、强权政治,维护世界和平的主力军 (4)作为世界经济发展的重要组成部分,是改革不合理的国际经济旧秩序的基本力量

2.新加坡、韩国经济发展的原因

(1)有利的外部环境

(2)实行正确的经济政策:韩国采用货币贬值以利出口,提高利率以抑制通货膨胀,增加投资来源等政策。新加坡则将消费城市转变为工业城市。

(3)发挥政府的积极作用:政府都为经济发展创造各方面的有利条件,并积极参与投资,适当进行经济管理。

(4)中华优良的文化传统:新加坡、韩国同属中华文化圈,在经济发展过程中,都发扬了注重教育、甘于吃苦、勤俭节约等传统。

课程标准 通过了解二战后社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题

◎10个教材批注点 ◎2个旁栏边角解读点 ◎9个结论要语判断点

◎3个历史概念 ◎4个经典史料

知识点一 社会主义国家的发展与变化

一、苏联的发展、改革与解体

1.发展:爆炸了原子弹和氢弹(分别在1949年和1953年);人民的教育和生活水平也有很大提高。

2.问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

3.改革

(1)赫鲁晓夫改革

①内容:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度;加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制(扩大企业的自主经营权)等等。

②结果

经济 注入了某些市场经济成分,取得了一些成效

没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调

政治 打破了对斯大林的个人崇拜

但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症(引发社会主义内部思想混乱)

(2)勃列日涅夫改革

①前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权。但改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②后期:热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

(3)戈尔巴乔夫改革

经济领域 承认市场调节在社会主义经济中的作用,收效甚微。

政治领域 取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”(严重背离了科学社会主义),造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

4.解体

(1)1990年,立陶宛率先独立。

(2)俄罗斯发表主权宣言,其他加盟共和国也纷纷效仿。

(3)1991年12月26日,苏联解体。

【旁栏边角·练一练】 1.阅读教材P121“史料阅读”:指出苏联坚持优先发展重工业的原因,有何历史局限性? 提示:原因:重工业是实现工业化的关键,加强国防建设的需要,提高人民生活水平的基础。局限性:忽视了农业生产,导致国民经济比例严重失调。 【结论要语·辩一辩】 1.苏联优先发展重工业,忽视了农业生产,导致国民经济比例严重失调。(√) 2.赫鲁晓夫改革未能从根本上突破斯大林模式。(√) 3.勃列日涅夫改革的重点在农业。(×)

二、东欧的社会主义建设、改革与剧变

1.建设

(1)成就:二战前后东欧各国在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家,战后着手恢复遭到战争破坏的经济,提高了人民的生活水平和教育水平。

(2)问题:大多采取“苏联模式”(照搬别国模式,埋下了隐患),造成国民经济比例失调。

2.改革

(1)南斯拉夫改革

①成果:经过多年实践,建立了社会主义自治制度(但没有从根本上冲破苏联模式),通过权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展。

②弊端:改革也导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家的分裂埋下了隐患。

(2)其他国家:东欧其他国家的社会主义改革也曾取得显著成效,但是,东欧各国的改革都没有突破“苏联模式”的束缚。

3.剧变

(1)原因

①20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。

②苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略(西方的超遏制战略)的影响。

(2)结果:1989—1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化。

【经典史料·析一析】 图片史料:“苏联坦克开进捷克斯洛伐克首都布拉格”情景图片(教材P123) 信息提取:“布拉格之春”是1968年捷克斯洛伐克根据本国国情,为加速经济发展,完善社会主义制度而在政治、经济方面进行改革的有益探索。它的目的是建立一条适合本国国情的社会主义发展道路。苏联的军事干预标志着华约内部的裂痕已经渐渐显现,可视为东欧剧变的前奏与导火索。 【结论要语·辩一辩】 1.东欧剧变和苏联解体仅说明苏联模式的受挫,并不代表整个社会主义的失败。(√) 2.南斯拉夫改革导致地方主义抬头,民族问题尖锐。(√) 3.苏联戈尔巴乔夫的“新思维”对东欧剧变起了推动作用。(√)

三、中国社会主义的发展

中华人民共和国成立初期 ①1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元。 ②1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。 ③全面建设社会主义时期,取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

改革开放时期 ①1978年底,中共召开十一届三中全会作出改革开放的伟大决策。 ②以农村改革(指的是家庭联产承包责任制)为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。 ③创新型国家建设成果丰硕。

全面建成小康社会决胜阶段 ①中共十九大激励中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 ②中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

【经典史料·析一析】 1979年12月1日,万里说:“包产到户不同于分田单干。……包产到户……仍然是一种责任到户的生产责任制,是搞社会主义,不是资本主义。” 根据万里的指示,一篇名为“联产计酬好处多”的文章在1980年4月9日的《人民日报》第二版上全文刊登。文章登出之后,反响十分强烈,大部分是赞成的,但是,很多人仍对包产到户怀有疑虑。1980年春天,内部刊物《农村工作通讯》第2期上发表的《分田单干必须纠正》一文,指责包产到户是“分田单干”,违背了党的政策,导致两极分化。 ——摘编自葛福东《家庭联产承包责任制的历史轨迹与未来走向》 信息提取:史料反映出关于包产到户的两种观点:观点一:万里明确肯定包产到户是一种社会主义的生产责任制,没有改变我国土地所有制的性质。观点二:指责包产到户是“分田单干”,带来社会问题。 【历史概念·判一判】 国家陈述判断1苏联理论上没有打破传统观念的束缚,改革重点在农业赫鲁晓夫改革2中国农村改革的主要形式家庭联产承包责任制3中国坚持社会主义道路,但采用市场经济的手段中国特色社会主义理论

知识点二 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

一、世界殖民体系的崩溃

1.亚洲民族解放运动掀起新高潮

(1)概况:1947年英国被迫同意印度独立;20世纪50年代,印度和巴基斯坦都成为共和国(为印巴两国的长期动荡埋下了隐患);印度尼西亚等也纷纷独立。

(2)影响:帝国主义在亚洲的殖民体系瓦解。

2.非洲掀起民族独立风暴

(1)概况:1953年,埃及成立共和国,1956年收回苏伊士运河主权,英军撤离运河区;1962年,在民族解放阵线领导的武装斗争下阿尔及利亚独立;1960年,有17个非洲国家独立,被称为“非洲年”。

(2)影响:到20世纪60年代末,英、法、比、葡等在非洲的殖民帝国彻底崩溃。

3.拉丁美洲捍卫国家主权的斗争迅速发展

(1)概况:1959年,以卡斯特罗为首的古巴革命力量推翻美国扶植的傀儡政权,1961年成立社会主义国家;1999年,巴拿马人民从美国手中收回了巴拿马运河区的全部主权。

(2)影响:1945—1991年,全世界有90多个国家获得独立,摧毁了世界殖民体系(以1990年纳米比亚独立为标志)。

【旁栏边角·练一练】 1.阅读教材P126“学思之窗”:二战结束后印度国内面临着怎样的局势?英国为此采取了怎样的措施? 提示:印度国内的民族解放运动高涨,英国被迫同意印度独立,实行印巴分治。 【经典史料·析一析】 图片史料:“曼德拉(左二)宣誓就任南非总统”(见教材P128) 信息提取:曼德拉是一个标志,他代表了历经千辛万苦、南非人民用生命作为代价所换来的政治转型。1994年4月新南非诞生,标志着非洲大陆反帝、反殖、反对种族隔离的政治解放任务胜利完成。

二、发展中国家的成就与面临的挑战

1.成就

亚洲 20世纪60—80年代,新加坡、韩国等亚洲国家发展劳动密集型产业,成为新兴工业化国家;沙特阿拉伯、科威特等海湾产油国出现了“石油繁荣”和经济起飞

非洲 非洲国家独立后,经济一度发展较快;20世纪70年代中期以后,经济发展陷入困境;20世纪90年代中期,经济又开始增长

拉丁美洲 各国大力发展民族工业,积极促进国家之间的经济合作。巴西、墨西哥、阿根廷等国家基本实现了工业化

2.面临的挑战

(1)面临的发展问题多种多样:亚洲一些国家过分依赖国际资本和国际市场,承受风险的能力较差;拉丁美洲各国过于依赖出口贸易和外资;非洲是发展最不平衡的地区。

(2)不平等的国际经济旧秩序。

(3)殖民主义侵略遗留下来的边界和民族等矛盾,造成一些地区冲突和政局动荡。

(4)发展中国家自身也存在政策失误、人口过快增长、社会两极分化、贪污腐败等问题。

【经典史料·析一析】 图片类史料:阅读“20世纪80年代,饥饿的非洲儿童”(见教材P129) 信息提取:由于长期种族冲突、热带疾病丛生、工业化引发的环境破坏、从前西方殖民主义、独立后政权腐败,使非洲成为发展中国家最集中的大陆、世界经济发展水平最低的一个洲,图中的饥饿的儿童生动反映了这一状况。 【结论要语·辩一辩】 1.第三世界国家基本上都是由殖民地、半殖民地演化而来的。(√) 2.第三世界国家大多数是贫困落后的发展中国家。(√) 2.发展中国家的根本出路在于建立新的国际政治、经济新秩序。(√)

提能力·全面突破

主题一 社会主义国家的发展与变化

能力解读 新教材新高考

新教材:与旧教材相比,新教材比较系统地介绍了苏联与东欧社会主义的发展、改革和挫折,体现了对社会主义发展经验教训的总结。 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识苏联解体、东欧剧变的原因。 (2)从历史解释上认识社会主义发展所遭受的挫折。 命题视角:对苏联改革特别是对赫鲁晓夫改革的考查。

角度一 苏联的经济改革

【典例引领】

史料 赫鲁晓夫上台时苏联的农业问题十分尖锐。赫鲁晓夫执政后首先改革农业计划制度。赫鲁晓夫指出绝不需要中央给集体农庄布置播种面积,规定牲畜的头数。为了调动农民的积极性,赫鲁晓夫还在农产品采购制度方面进行了调整。……在1953年的九月全会上,赫鲁晓夫提出要种植玉米。

--《苏联真相》

【思考】根据材料,概括赫鲁晓夫执政后进行农业改革的措施。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】扩大集体农庄的自主权;调整农产品采购制度;掀起种植玉米运动。

【史观史论】

1.赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫改革的比较

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不 同 点 侧重点 农业 工业 前期是经济领域,后期是政治领域

结果 取得一定的成就,最后失败 失败

失败原因 未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补 进行根本性改革,但背离社会主义方向

相同点 ①目的:解决苏联模式的弊端;②内容:在农业、工业方面进行调整;③结果:成效都不显著,可以说都是失败的改革

图示

2.苏联解体的原因

角度二 东欧剧变

【典例引领】

史料 这些国家更多的是照搬苏联的一套做法,使得社会主义在这些国家不仅没有发挥和显示应有的优越性,而且声誉受到很大影响。从外部条件来说,苏联“新思维”的改革之风,西方“和平演变”的鼓励政策,都对东欧的变化有影响,起了推动作用。

——钱其琛答记者问

(1)根据史料分析发生东欧剧变的原因,并指出这一变化的本质。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】原因:照搬苏联模式,经济发展迟缓,社会主义的优越性未能充分发挥;苏联的改革失败和西方“和平演变”政策的影响。本质:社会主义性质发生根本性的变化。

【史观史论】

1.东欧剧变的原因

内因 外因

①政治经济体制的弊端,不适应经济发展的要求(经济建设的失误;未找到一条符合国情的建设道路)。 ②20世纪80年代的改革中盲目照搬西方模式。 ①西方国家的“和平演变”攻势。 ②苏联放松了对东欧的控制。

2.对苏联解体和东欧剧变的认识

(1)社会主义还处在初级阶段,社会主义理论和实践发展还不够成熟,缺乏经验。西方资本主义势力敌视、遏制甚至企图颠覆社会主义国家,社会主义国家发展道路不可能一帆风顺。

(2)实践证明,社会主义需要通过不断改革来逐步完善自己。社会主义国家应走符合本国国情的道路,决不能拘泥于一种模式。

(3)社会主义发展是曲折性与前进性的统一。东欧剧变和苏联解体仅说明苏联模式的受挫,但并不是整个社会主义的失败。中国走具有中国特色的社会主义道路取得了巨大成就。

主题二 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

能力解读 新教材新高考

新教材:本部分内容是新教材增加的内容,突出了世界殖民体系的崩溃和新兴民族国家的发展与变化 新高考: (1)从唯物史观、史料实证等学科素养的角度,认识世界殖民体系的崩溃是世界生产力变化的结果。 (2)从历史解释上认识发展中国发展的成就以及面临的挑战。 命题视角:对世界殖民体系崩溃的考查。

角度一 世界殖民体系的崩溃

【典例引领】

史料一 二战期间,大约有百万非洲人被征入伍,非洲人民为反法西斯战争作出了巨大贡献,也从战争中受到很大的教育和锻炼。从第二次世界大战结束到20世纪50年代中期,是非洲民族独立运动发展的第一阶段。

——杨兴华《战后非洲民族独立运动简论》

史料二

【思考】

(1)据史料并结合所学知识,分析非洲独立的影响。

(2)史料二两幅图片分别反映了第二次世界大战后亚非拉民族解放运动怎样的特点?

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】

(1)实现了非洲的独立与自由,为非洲国家的振兴奠定了基础;沉重打击了帝国主义势力,使帝国主义在非洲的殖民体系最终瓦解;推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。

(2)图一反映了1955年召开的万隆会议,标志着亚非国家出现了联合反帝反殖反霸斗争的新局面;图二反映了亚非拉民族解放运动向纵深发展,在维护国家主权的同时,着重发展本民族经济,世界殖民体系最终走向崩溃。

【史观史论】

1.世界殖民体系瓦解的原因

走向灭亡的加速器 20世纪的两次世界大战削弱了帝国主义的势力

培养了民族革命力量 在反法西斯斗争中殖民地半殖民地人民的觉悟提高,民族民主意识增强

物质基础和组织条件 大战促进了殖民地民族经济的发展和民族主义政党的出现

苏联的鼓舞与支持 以苏联为首的社会主义力量的壮大,鼓舞并有力地支持了殖民地人民的民族解放斗争

联合国的推动 联合国的非殖民化活动也是推动民族独立运动发展的重要因素

2.第二次世界大战后亚非拉人民民族解放运动的主要领导类型和运动特点

(1)类型

(2)特点

①具有前所未有的规模和空前的广泛性。时间长,持续半个世纪;范围广,并且不断向纵深发展。

②取得了前所未有的胜利。亚非殖民地半殖民地全部获得独立,帝国主义殖民体系彻底崩溃,第三世界崛起,有力冲击了两极格局。

③建立了社会主义和民族主义两类国家体系。

④大多数国家是通过和平方式取得胜利的。

⑤多数国家独立后,仍然与原宗主国保持着密切的经济、政治和军事联系。

⑥战后的民族独立运动具有互相支持、互相援助的特点。

角度二 发展中国家的成就与挑战

【典例引领】

史料一 发达国家和发展中国家经济实力的对比,决定了国际经济规则的主导权掌握在发达国家手中……贸易自由化所创造财富的70%被发达国家获得……发达国家占据着高层次的工业部门,而发展中国家拥有的工业部门的层次是比较低的。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

史料二

【思考】根据史料一、二指出发展中国家面临的挑战。

【解题突破】

信息指引

误区点睛

答题要语

【答案】发展中国家面临的挑战是发达国家占主导的不平等的国际经济旧秩序;发达国家利用不平等的国际经济旧秩序,操纵国际市场,压低农产品和原料价格,抬高工业品价格,损害广大发展中国家的利益。

【史观史论】

1.第三世界崛起的三个标志和历史作用

三个标志 万隆会议、不结盟运动兴起、七十七国集团建立

历史作用 (1)向大国垄断国际事务、主宰世界的局面提出了挑战,是促使世界格局发展演变的重要力量 (2)改变联合国面貌的主要力量,促使联合国发生了深刻的变化 (3)反对霸权主义、强权政治,维护世界和平的主力军 (4)作为世界经济发展的重要组成部分,是改革不合理的国际经济旧秩序的基本力量

2.新加坡、韩国经济发展的原因

(1)有利的外部环境

(2)实行正确的经济政策:韩国采用货币贬值以利出口,提高利率以抑制通货膨胀,增加投资来源等政策。新加坡则将消费城市转变为工业城市。

(3)发挥政府的积极作用:政府都为经济发展创造各方面的有利条件,并积极参与投资,适当进行经济管理。

(4)中华优良的文化传统:新加坡、韩国同属中华文化圈,在经济发展过程中,都发扬了注重教育、甘于吃苦、勤俭节约等传统。

同课章节目录