人音版七年级音乐上册(五线谱)第五单元《劳动号子》——“一声歌吼开天地”教学设计

文档属性

| 名称 | 人音版七年级音乐上册(五线谱)第五单元《劳动号子》——“一声歌吼开天地”教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 194.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《劳动号子》——“一声歌吼开天地”

一、指导思想及理论依据

本课遵循新课标中“理解民族优秀音乐文化,增强民族自豪感,培养爱国情操”为指导思想。

以苏霍姆林斯基的“参与-体验-模仿”为理论依据。

二、教学背景

(一)教学内容分析

1、在教材中的地位和作用

本课选自人音版七年级上册第五单元《劳动的歌》。号子、山歌、小调是中国民歌的三种重要体裁,劳动号子是产生并应用于劳动具有协调与指挥劳动实际功用的民间歌曲,它产生于原始性的集体劳动之中,堪称音乐艺术最古老的活化石。本单元通过赏析与体验劳动号子,让学生了解我国优秀民族音乐文化、增强民族自豪感。

2、教材分析

劳动号子的概念:在劳动过程中,尤其是集体协作性较强的劳动,为了统一步伐,调节呼吸,释放身体负重的压力,劳动者常常发出吆喝或呼号。

劳动号子的分类:工程号子、搬运号子、船渔号子、农事号子等。

劳动号子的作用:指挥劳动,协调动作,鼓舞劳动热情,保障安全及消除疲劳等。

劳动号子的特点:一领众和,节奏感强,即兴性,旋律高亢有号召性等。

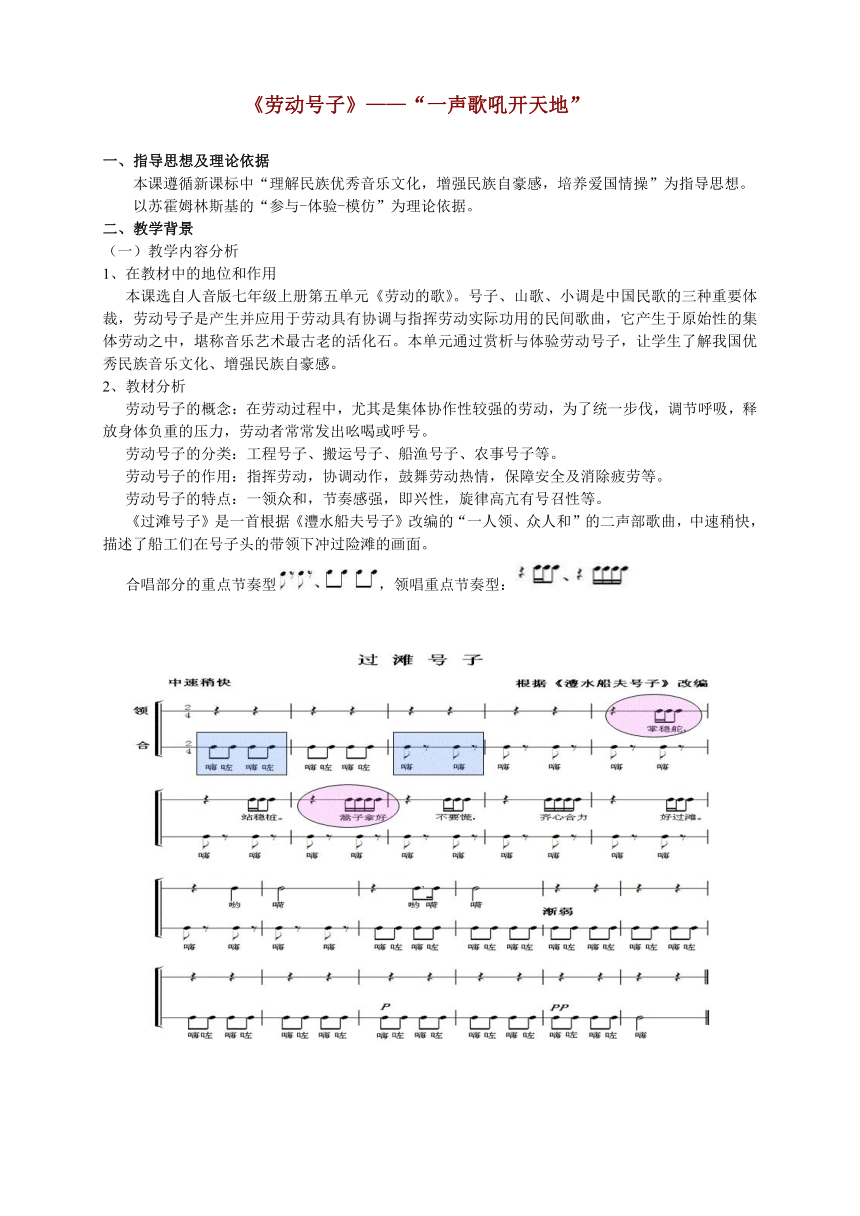

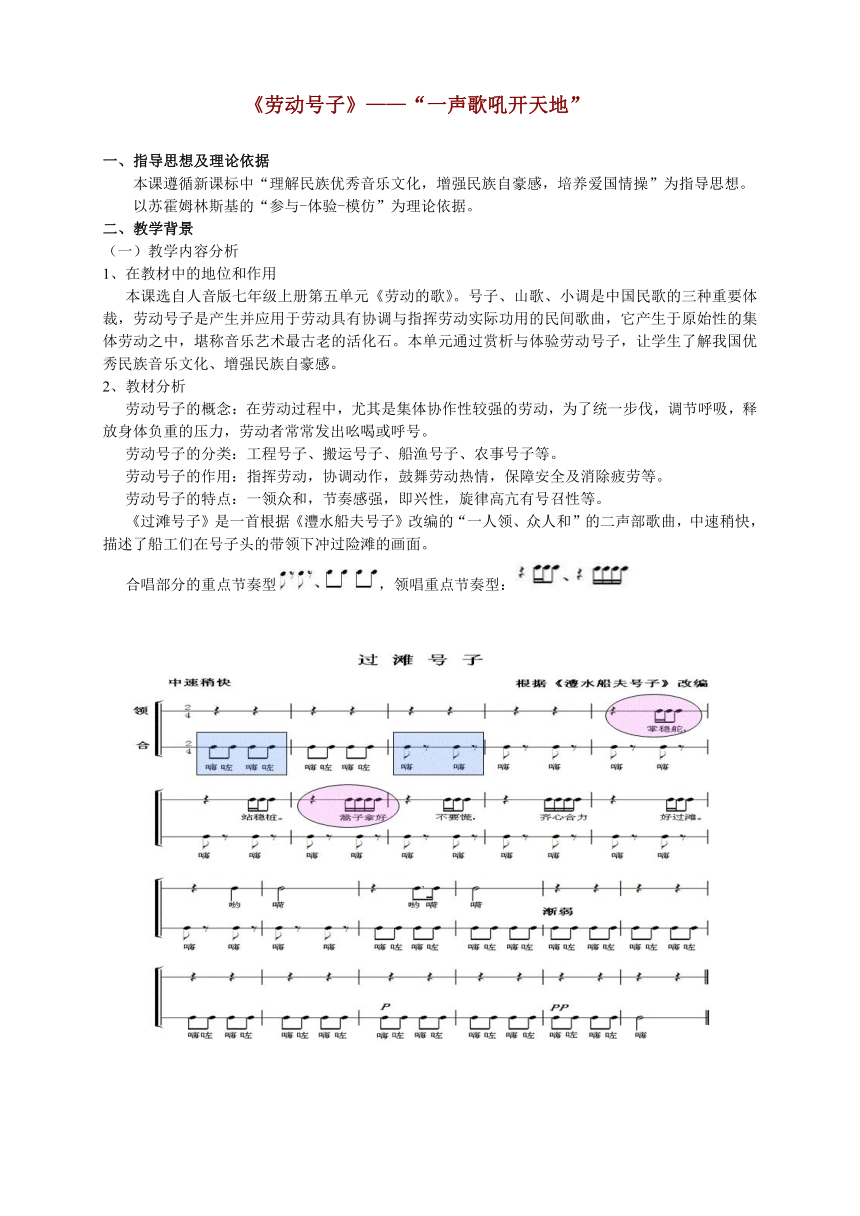

《过滩号子》是一首根据《灃水船夫号子》改编的“一人领、众人和”的二声部歌曲,中速稍快,描述了船工们在号子头的带领下冲过险滩的画面。

合唱部分的重点节奏型,领唱重点节奏型:

(二)学情分析

初一年级学生对民歌,尤其是劳动号子这种产生于劳动、服务于劳动的歌曲知之甚少且很难感同身受。可以模仿老师较准确的打出四分音符、八分音符、十六分音符等节奏型,但领唱的部分第二拍进有困难,可采用对比法让学生选择适合歌曲的节奏型,随着歌词的韵律、结合劳动场景去体会、感受,从而准确表现歌曲风格。

三、教学目标

(一)学唱二声部歌曲《过滩号子》,结合劳动场景准确表现歌曲的风格特点。

(二)掌握歌曲中典型的节奏型,在体验劳动号子和学唱《过滩号子》的过程中,感受号子音乐的特点及作用。

(三)在学习和体验劳动号子过程中,了解劳动号子的音乐特点,促进学生关注我国民间歌曲,进而喜爱中国民族音乐,培养学生的爱国情怀。

四、教学重、难点

教学重点:

学唱《过滩号子》,掌握重点节奏型,结合劳动场景准确表现歌曲风格,了解号子的音乐特点。

教学难点:

1、识读重点节奏型

2、能参与二声部歌曲演唱并准确表现歌曲情感。

五、环节设置

六、教学过程

(一)导入(初步体验劳动号子)

1、体验、欣赏《打夯号子》《哈腰挂》

2、在体验活动中,交流与探讨音乐作品的主要特点

3、出示课题“劳动号子”,简介概念及其分类。

(二)学唱《过滩号子》(深入体验劳动号子)

1、欣赏《川江船工号子》片段,结合劳动场景把握歌曲的节奏、速度、力度、情绪等风格特点。

拉纤号子 速度缓慢,领唱部分节奏自由,旋律悠扬,唱自己的生活境遇。

见滩号子 快板四二拍,远远望见险滩,号子头向船工们发出的信号,短促有力的歌声指挥和鼓舞船工们为闯滩做准备。

上摊号子拼命号子 快板四二拍,节奏更加短促,领唱与合唱的配合发展成重叠式的二声部,劳动的呼吼声紧张而有力。

下滩号子 慢板,经过了一场与长江天险的激烈搏斗,船过了险滩顺流而下,船工们一声悠扬宽长的呼喊,表达了船工放松、愉悦的心情。

2、准确演唱(歌曲节奏)

①教师简介《过滩号子》,出示“合”(第二声部)的乐谱前,学生聆听教师范唱并模唱其主要节奏型 。

【要求】唱熟歌词,演唱中节奏准确、整齐、稳定,能表现出2/4拍的节拍感。

②学生在准确演唱“合”(第二声部)的基础上,记写其主要节奏型。

③出示《过滩号子》带有“领”(第一声部)的局部曲谱,学生根据歌曲的劳动场景选择适合领唱的节奏型,将乐谱填充完整。

④完整演唱全曲。

3、准确表现(歌曲风格)

师生互动:

学生可在演唱过程中加入船工们掌舵、摇橹过险滩的动作,结合领唱的吆喝声进一步体会船工们战胜自我、战胜自然、不屈不挠、乐观勇敢的顽强精神。

4、分组展示

“号子头”与“船工们”配合,结合所学再现歌曲或创编歌曲。

(三)师生共同探讨

劳动号子的作用及特点:

演唱形式 节奏、节拍 曲调 速度 歌词 作用

一领众和 简单、多重复 视工种而异 与劳动的强度、形式、节奏密切相关 即兴随机应变 指挥劳动、协调动作、集中思想、激发干劲、消除疲劳等

(四)提升与拓展

1、师生共同总结:

劳动成就了人类的现代文明,随着集体性体力劳动的逐渐消亡,也许劳动号子终将完成它的历史使命,但 “一声歌吼开天地”,最直接表达劳动者情感的劳动号子作为人类创造文明的最初的,也是最勇敢、最富于激情的歌吼和呐喊,我们永远不能忘记。

2、民歌新唱:介绍近年来活跃在艺术舞台上的劳动号子,如:第十四届CCTV青歌赛原生态组金奖得主撒叶儿嗬组合《巴东石工号子》等

3、课后作业:结合自己在生活中的劳动场景创编劳动号子。

七、课后反思

(一)教学特色

1、从节奏练习导入主题

在平时音乐教学中注重学生歌唱能力和识谱能力的培养,本课融入节奏练习,依托《过滩号子》中重点节奏型设计了从单声部到二声部再发展成三声部的节奏练习,其中融入了劳动号子中特有的衬词“嗨”“嗨咗”等吆喝声、呼喊声的特色语气助词,为孩子们后面学唱《过滩号子》做好准备,顺其自然的过渡到本课主题。

2、寻根溯源,明白学习劳动号子的意义所在

“劳动号子”的歌声中传递给我们的是祖先们在集体劳动中力量的凝聚与统一、民族的品质与精神。民族民间音乐是我们今天音乐生活的创作源泉,正因为有了像劳动号子这样最质朴、最直接表达劳动者情感的歌曲,才成就了更多脍炙人口的优秀音乐作品。作为音乐艺术最古老的活化石,人类就是在劳动号子的雄壮呐喊中创建了自己的文明世界。随着工业现代化的发展,也许劳动号子终将完成它的历史使命,但我们不应忘记这最初的,也是最勇敢、最富于激情的歌吼和呐喊声。

(二)教学反思

本课重点强调了初一年级应知应会的音乐节奏练习,并将稳定拍、指挥与学生的配合、单声部节奏练习、二、三声部节奏练习与劳动号子这一以“节奏”为突出特点的民族民间音乐体裁融合在一起,将音乐技能技巧与音乐文化巧妙结合。

通过学唱《过滩号子》,掌握了歌曲中的重点节奏型及二声部的配合,结合劳动场景准确表现歌曲风格,了解了劳动号子的音乐特点。针对初一年级学生的年龄特点,精选教学内容,精致教学语言,环节设计紧扣教学目标,问题设计由浅入深,培养学生运用探讨性的学习方法欣赏劳动号子,结合劳动场景感受其作用,运用音乐要素分析其特点,认识劳动与音乐之间的关系。设计丰富的教学活动,鼓励大胆尝试,充分调动学生兴趣,活跃课堂氛围,力求循序渐进的让学生接受、了解进而喜欢这种产生于劳动服务于劳动的音乐体裁,并能够活学活用于自己的学习、生活之中。力求有效提高音乐的感知力、想象力和创造力。逐步养成鉴赏音乐的良好习惯,为其终身爱好音乐奠定基础。

(三)问题与不足

我国民族民间音乐种类繁多、丰富多彩,初中教材将汉族民歌的三个体裁分别安排在不同的年级和学段,在实际授课过程中,如能够根据我校实际情况整合国家课程,将汉族民歌中山歌、小调、劳动号子做成系列课程,相信会取得更好的教学效果。

提升

拓展

探讨

小结

学唱

《过滩号子》

导入

【设计意图】在视、听、唱等实践活动中,以开门见山的方式让学生初步感受两种不同类型的劳动号子,引导学生直奔主题,关注劳动号子中的节奏特点,以及“一领众和”的演唱形式,为下一环节做铺垫。

【设计意图】这一教学活动不仅可以考察学生的识读乐谱能力,落实重点节奏型的学习 ,引导学生体验节奏与音乐表现之间的关系,理解号子的节奏与劳动场景密不可分,同时解决本课部分教学难点。

【设计意图】1、落实教学目标:在准确演唱的基础上,结合音乐与劳动场景,准确表现歌曲的风格特点;2、进一步挖掘劳动号子的节奏是与劳动节奏、劳动形式、劳动强度密切相关的,这也是它区别于其他民歌体裁的重要标志。3、帮助学生体会劳动号子是血汗之情的宣泄和喷发,唱出了劳动人民奋力抗争、不屈不饶的民族精神。4、在分组展示中调动学生的想象力、创造力。

【设计意图】1、巩固本课的知识要点,落实教学目标。2、开拓视野,鼓励发扬和传承:虽然随着工业化、现代化席卷整个世界,劳动号子终将退出历史舞台,但它作为中国民族音乐的瑰宝会永远流传下去,以更加贴近现代、更加喜闻乐见的形式展现在我们面前。

一、指导思想及理论依据

本课遵循新课标中“理解民族优秀音乐文化,增强民族自豪感,培养爱国情操”为指导思想。

以苏霍姆林斯基的“参与-体验-模仿”为理论依据。

二、教学背景

(一)教学内容分析

1、在教材中的地位和作用

本课选自人音版七年级上册第五单元《劳动的歌》。号子、山歌、小调是中国民歌的三种重要体裁,劳动号子是产生并应用于劳动具有协调与指挥劳动实际功用的民间歌曲,它产生于原始性的集体劳动之中,堪称音乐艺术最古老的活化石。本单元通过赏析与体验劳动号子,让学生了解我国优秀民族音乐文化、增强民族自豪感。

2、教材分析

劳动号子的概念:在劳动过程中,尤其是集体协作性较强的劳动,为了统一步伐,调节呼吸,释放身体负重的压力,劳动者常常发出吆喝或呼号。

劳动号子的分类:工程号子、搬运号子、船渔号子、农事号子等。

劳动号子的作用:指挥劳动,协调动作,鼓舞劳动热情,保障安全及消除疲劳等。

劳动号子的特点:一领众和,节奏感强,即兴性,旋律高亢有号召性等。

《过滩号子》是一首根据《灃水船夫号子》改编的“一人领、众人和”的二声部歌曲,中速稍快,描述了船工们在号子头的带领下冲过险滩的画面。

合唱部分的重点节奏型,领唱重点节奏型:

(二)学情分析

初一年级学生对民歌,尤其是劳动号子这种产生于劳动、服务于劳动的歌曲知之甚少且很难感同身受。可以模仿老师较准确的打出四分音符、八分音符、十六分音符等节奏型,但领唱的部分第二拍进有困难,可采用对比法让学生选择适合歌曲的节奏型,随着歌词的韵律、结合劳动场景去体会、感受,从而准确表现歌曲风格。

三、教学目标

(一)学唱二声部歌曲《过滩号子》,结合劳动场景准确表现歌曲的风格特点。

(二)掌握歌曲中典型的节奏型,在体验劳动号子和学唱《过滩号子》的过程中,感受号子音乐的特点及作用。

(三)在学习和体验劳动号子过程中,了解劳动号子的音乐特点,促进学生关注我国民间歌曲,进而喜爱中国民族音乐,培养学生的爱国情怀。

四、教学重、难点

教学重点:

学唱《过滩号子》,掌握重点节奏型,结合劳动场景准确表现歌曲风格,了解号子的音乐特点。

教学难点:

1、识读重点节奏型

2、能参与二声部歌曲演唱并准确表现歌曲情感。

五、环节设置

六、教学过程

(一)导入(初步体验劳动号子)

1、体验、欣赏《打夯号子》《哈腰挂》

2、在体验活动中,交流与探讨音乐作品的主要特点

3、出示课题“劳动号子”,简介概念及其分类。

(二)学唱《过滩号子》(深入体验劳动号子)

1、欣赏《川江船工号子》片段,结合劳动场景把握歌曲的节奏、速度、力度、情绪等风格特点。

拉纤号子 速度缓慢,领唱部分节奏自由,旋律悠扬,唱自己的生活境遇。

见滩号子 快板四二拍,远远望见险滩,号子头向船工们发出的信号,短促有力的歌声指挥和鼓舞船工们为闯滩做准备。

上摊号子拼命号子 快板四二拍,节奏更加短促,领唱与合唱的配合发展成重叠式的二声部,劳动的呼吼声紧张而有力。

下滩号子 慢板,经过了一场与长江天险的激烈搏斗,船过了险滩顺流而下,船工们一声悠扬宽长的呼喊,表达了船工放松、愉悦的心情。

2、准确演唱(歌曲节奏)

①教师简介《过滩号子》,出示“合”(第二声部)的乐谱前,学生聆听教师范唱并模唱其主要节奏型 。

【要求】唱熟歌词,演唱中节奏准确、整齐、稳定,能表现出2/4拍的节拍感。

②学生在准确演唱“合”(第二声部)的基础上,记写其主要节奏型。

③出示《过滩号子》带有“领”(第一声部)的局部曲谱,学生根据歌曲的劳动场景选择适合领唱的节奏型,将乐谱填充完整。

④完整演唱全曲。

3、准确表现(歌曲风格)

师生互动:

学生可在演唱过程中加入船工们掌舵、摇橹过险滩的动作,结合领唱的吆喝声进一步体会船工们战胜自我、战胜自然、不屈不挠、乐观勇敢的顽强精神。

4、分组展示

“号子头”与“船工们”配合,结合所学再现歌曲或创编歌曲。

(三)师生共同探讨

劳动号子的作用及特点:

演唱形式 节奏、节拍 曲调 速度 歌词 作用

一领众和 简单、多重复 视工种而异 与劳动的强度、形式、节奏密切相关 即兴随机应变 指挥劳动、协调动作、集中思想、激发干劲、消除疲劳等

(四)提升与拓展

1、师生共同总结:

劳动成就了人类的现代文明,随着集体性体力劳动的逐渐消亡,也许劳动号子终将完成它的历史使命,但 “一声歌吼开天地”,最直接表达劳动者情感的劳动号子作为人类创造文明的最初的,也是最勇敢、最富于激情的歌吼和呐喊,我们永远不能忘记。

2、民歌新唱:介绍近年来活跃在艺术舞台上的劳动号子,如:第十四届CCTV青歌赛原生态组金奖得主撒叶儿嗬组合《巴东石工号子》等

3、课后作业:结合自己在生活中的劳动场景创编劳动号子。

七、课后反思

(一)教学特色

1、从节奏练习导入主题

在平时音乐教学中注重学生歌唱能力和识谱能力的培养,本课融入节奏练习,依托《过滩号子》中重点节奏型设计了从单声部到二声部再发展成三声部的节奏练习,其中融入了劳动号子中特有的衬词“嗨”“嗨咗”等吆喝声、呼喊声的特色语气助词,为孩子们后面学唱《过滩号子》做好准备,顺其自然的过渡到本课主题。

2、寻根溯源,明白学习劳动号子的意义所在

“劳动号子”的歌声中传递给我们的是祖先们在集体劳动中力量的凝聚与统一、民族的品质与精神。民族民间音乐是我们今天音乐生活的创作源泉,正因为有了像劳动号子这样最质朴、最直接表达劳动者情感的歌曲,才成就了更多脍炙人口的优秀音乐作品。作为音乐艺术最古老的活化石,人类就是在劳动号子的雄壮呐喊中创建了自己的文明世界。随着工业现代化的发展,也许劳动号子终将完成它的历史使命,但我们不应忘记这最初的,也是最勇敢、最富于激情的歌吼和呐喊声。

(二)教学反思

本课重点强调了初一年级应知应会的音乐节奏练习,并将稳定拍、指挥与学生的配合、单声部节奏练习、二、三声部节奏练习与劳动号子这一以“节奏”为突出特点的民族民间音乐体裁融合在一起,将音乐技能技巧与音乐文化巧妙结合。

通过学唱《过滩号子》,掌握了歌曲中的重点节奏型及二声部的配合,结合劳动场景准确表现歌曲风格,了解了劳动号子的音乐特点。针对初一年级学生的年龄特点,精选教学内容,精致教学语言,环节设计紧扣教学目标,问题设计由浅入深,培养学生运用探讨性的学习方法欣赏劳动号子,结合劳动场景感受其作用,运用音乐要素分析其特点,认识劳动与音乐之间的关系。设计丰富的教学活动,鼓励大胆尝试,充分调动学生兴趣,活跃课堂氛围,力求循序渐进的让学生接受、了解进而喜欢这种产生于劳动服务于劳动的音乐体裁,并能够活学活用于自己的学习、生活之中。力求有效提高音乐的感知力、想象力和创造力。逐步养成鉴赏音乐的良好习惯,为其终身爱好音乐奠定基础。

(三)问题与不足

我国民族民间音乐种类繁多、丰富多彩,初中教材将汉族民歌的三个体裁分别安排在不同的年级和学段,在实际授课过程中,如能够根据我校实际情况整合国家课程,将汉族民歌中山歌、小调、劳动号子做成系列课程,相信会取得更好的教学效果。

提升

拓展

探讨

小结

学唱

《过滩号子》

导入

【设计意图】在视、听、唱等实践活动中,以开门见山的方式让学生初步感受两种不同类型的劳动号子,引导学生直奔主题,关注劳动号子中的节奏特点,以及“一领众和”的演唱形式,为下一环节做铺垫。

【设计意图】这一教学活动不仅可以考察学生的识读乐谱能力,落实重点节奏型的学习 ,引导学生体验节奏与音乐表现之间的关系,理解号子的节奏与劳动场景密不可分,同时解决本课部分教学难点。

【设计意图】1、落实教学目标:在准确演唱的基础上,结合音乐与劳动场景,准确表现歌曲的风格特点;2、进一步挖掘劳动号子的节奏是与劳动节奏、劳动形式、劳动强度密切相关的,这也是它区别于其他民歌体裁的重要标志。3、帮助学生体会劳动号子是血汗之情的宣泄和喷发,唱出了劳动人民奋力抗争、不屈不饶的民族精神。4、在分组展示中调动学生的想象力、创造力。

【设计意图】1、巩固本课的知识要点,落实教学目标。2、开拓视野,鼓励发扬和传承:虽然随着工业化、现代化席卷整个世界,劳动号子终将退出历史舞台,但它作为中国民族音乐的瑰宝会永远流传下去,以更加贴近现代、更加喜闻乐见的形式展现在我们面前。