第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-26 14:56:56 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

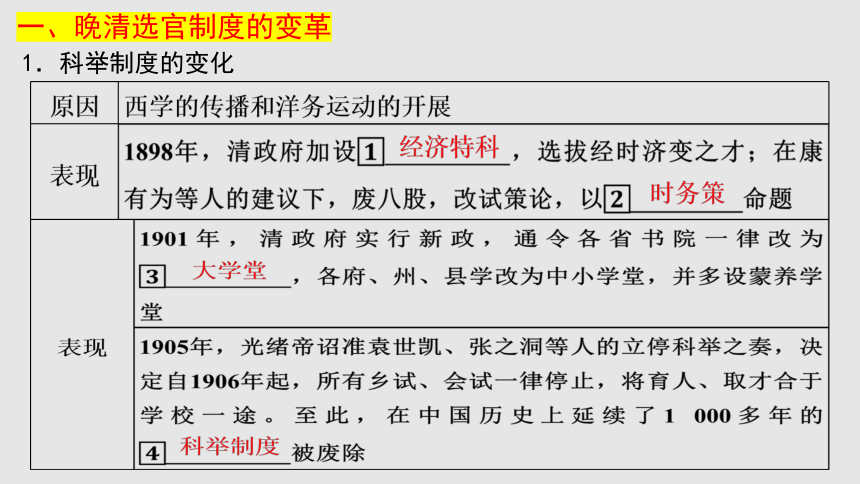

1.科举制度的变化

一、晚清选官制度的变革

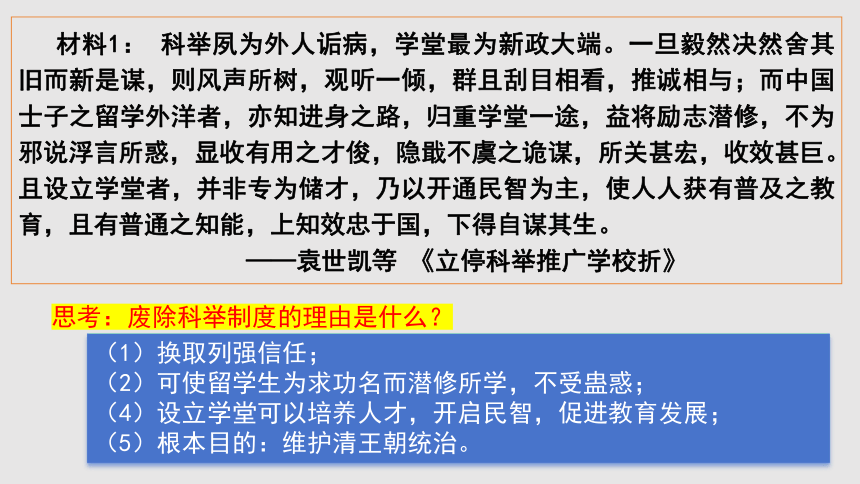

材料1: 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》

思考:废除科举制度的理由是什么?

(1)换取列强信任;

(2)可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑;

(4)设立学堂可以培养人才,开启民智,促进教育发展;

(5)根本目的:维护清王朝统治。

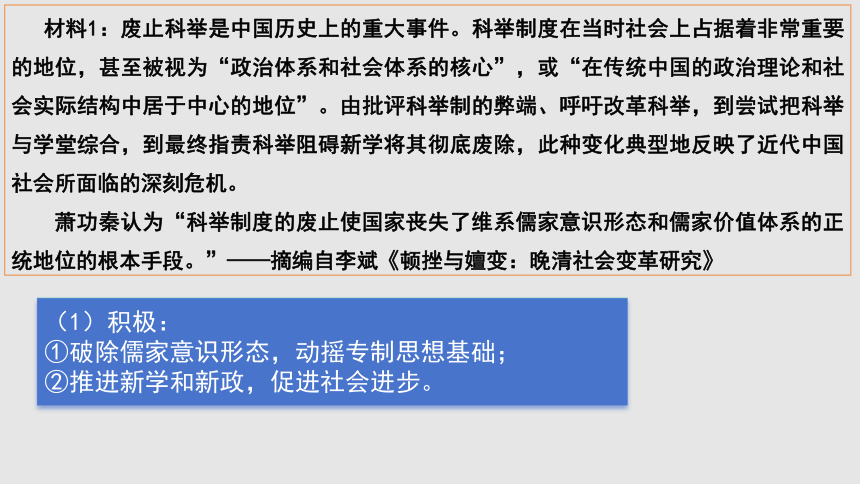

材料1:废止科举是中国历史上的重大事件。科举制度在当时社会上占据着非常重要的地位,甚至被视为“政治体系和社会体系的核心”,或“在传统中国的政治理论和社会实际结构中居于中心的地位”。由批评科举制的弊端、呼吁改革科举,到尝试把科举与学堂综合,到最终指责科举阻碍新学将其彻底废除,此种变化典型地反映了近代中国社会所面临的深刻危机。

萧功秦认为“科举制度的废止使国家丧失了维系儒家意识形态和儒家价值体系的正统地位的根本手段。”——摘编自李斌《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》

(1)积极:

①破除儒家意识形态,动摇专制思想基础;

②推进新学和新政,促进社会进步。

材料2:废八股改策论的决策,是百日维新中最值得称道的事件之一,无疑有利于时务人才的培养。但是,八股取士“行之且千年,深入迂儒骨髓”;许多读书人把八股当作自己人仕升官的敲门砖,“皆与八股性命相依”。千百万生童举子“骤失所业,恨康有为特甚”,要“聚而殴之”,直隶士人甚至要对康行刺,足见斗争之尖锐。

——龚郭清《戊戌变法运动透视》

(2)消极:

阻断旧式读书人出路,尤其是社会阶层流动,遭到激烈反对。

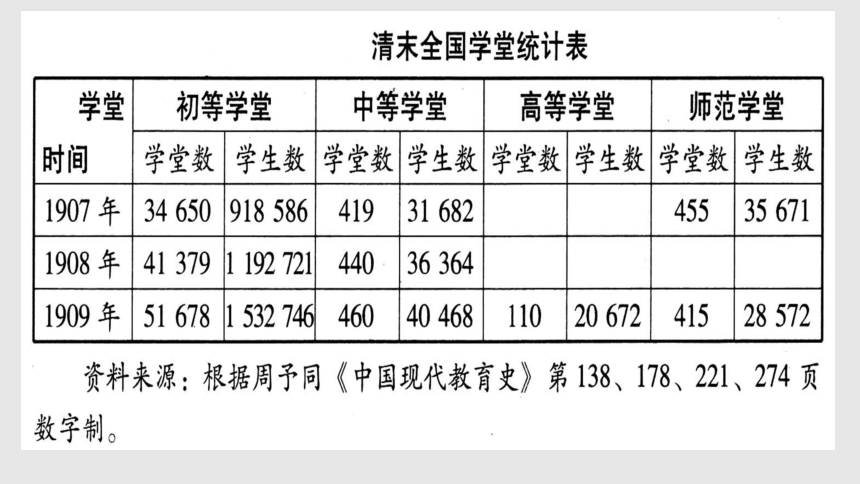

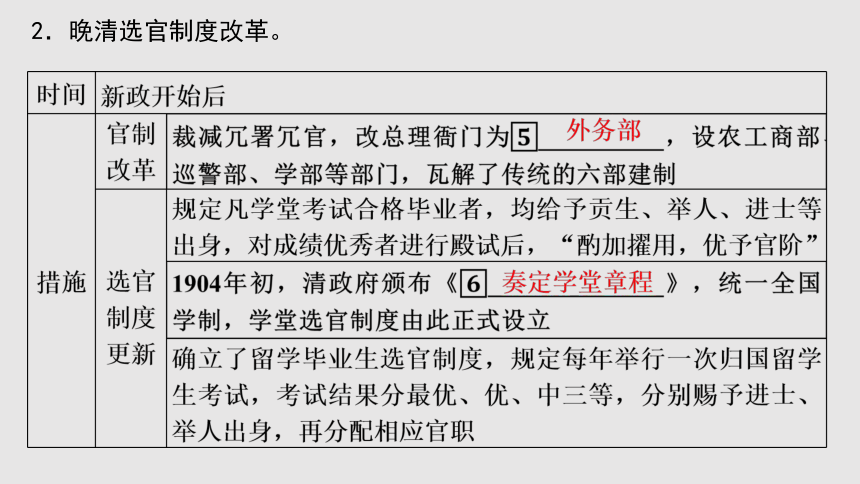

2.晚清选官制度改革。

《奏定学堂章程》规定:自高等小学以上,毕业考试结果分最优、优、中、下、最下五等,一般中等以上者都获得相应的奖励出身,并被授予官制或得以升学。奖励出身大致可分为翰林、进士、举人、贡生、生员五级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录。

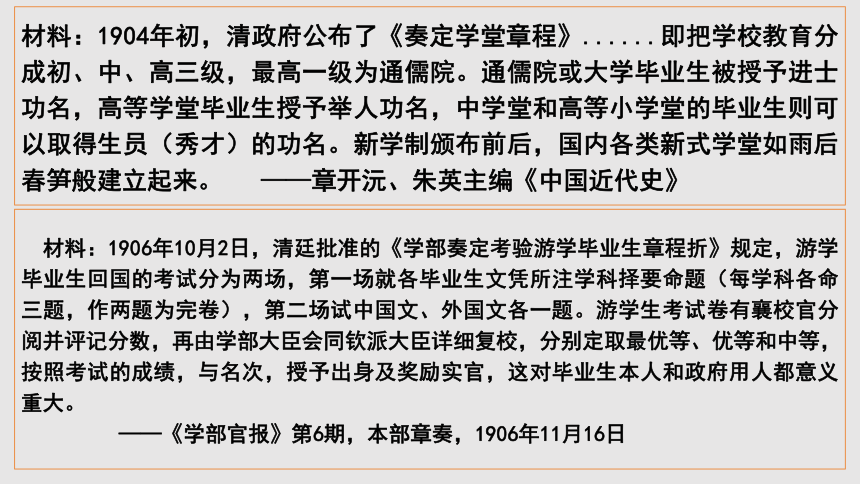

材料:1906年10月2日,清廷批准的《学部奏定考验游学毕业生章程折》规定,游学毕业生回国的考试分为两场,第一场就各毕业生文凭所注学科择要命题(每学科各命三题,作两题为完卷),第二场试中国文、外国文各一题。游学生考试卷有襄校官分阅并评记分数,再由学部大臣会同钦派大臣详细复校,分别定取最优等、优等和中等,按照考试的成绩,与名次,授予出身及奖励实官,这对毕业生本人和政府用人都意义重大。

——《学部官报》第6期,本部章奏,1906年11月16日

材料:1904年初,清政府公布了《奏定学堂章程》......即把学校教育分成初、中、高三级,最高一级为通儒院。通儒院或大学毕业生被授予进士功名,高等学堂毕业生授予举人功名,中学堂和高等小学堂的毕业生则可以取得生员(秀才)的功名。新学制颁布前后,国内各类新式学堂如雨后春笋般建立起来。 ——章开沅、朱英主编《中国近代史》

二、民国时期的官员选拔制

考试制度,在英国实行最早。美国实行考试,不过是二三十年。现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是远从我们中国学过去的。所以中国的考试制度,就是世界中最古、最好的制度。”——孙中山

材料:在君主专制国中,黜陟人才悉凭君主一人的喜怒,虽讲资格,也是虚文。至于社会共和的政体,这资格的法子正是合用。因为那官吏不是君主的私人,是国民的公仆,必须十分称职,方能任用。……希望在中国实施的共和政治,是除立法、司法、行政三权外还有考选权和纠察权的五权分立的共和政治……考选权和纠察制本是我中国固有的两大优良制度,我期望在我们的共和政治中复活这些优良制度。

——《孙中山全集》

材料:事实上,凡是参加文官考试的人,都是社会地位和经济地位很差的中下层知识分子。正是因为他们的社会地位和经济地位较差,才想通过考试这个途径改变自身现状和自身地位,把文官考试作为工具。

然而参加文官考试被录取的知识分子得不到任用,而无须参加考试却有社会关系的人,通过各种途径同样可以入仕为宦,官运亨通。尤其是1915年以后推行甄别、甄用制度,更是为上层人士提供了一个冠冕堂皇的借口。

——摘编自尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

材料2:文官甄别制度,即文官保荐制度,是文官考试制度的补充。……并非所有文官都有保荐权,只有特任文官、各特别行政区的行政长官和依《文官任职令》规定得呈请荐任文职的简任长官,才有权保荐,而且每次只能保荐2名。

——尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

材料1:考试任用之法,一时不能遽为施行,而任用之途稍广,则救济之法宜严,故《文官甄别法》之规定,实属根据事实所必需之法律也。

——《政府公报》1914年2月27日

甄别制度的实行,有一定的积极作用,但它造成弄虚作假、营私舞弊等现象,大大破坏了文官考试制度的公平性、民主性。

材料:1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。……南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。

——《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

讨论一:清末选官制度变革对传统教育和读书人命运产生的冲击。

材料2:废科举最大的输家正是清朝统治者,他们本来试图以旧图新挽救统治危机,却因此而造就了大批激进青年,并导致中年士子文化心理失衡,反倒丢掉了江山社稷。

——关晓红《科举停废与近代中国社会》

材料1:清末新政终于完成了废除科举制这一重大教育改革,不但有力推动了新式学堂的大发展,而且深刻影响了中国近代政治、社会和价值观念的转型。——《两岸新编中国近代史》

(1)传统教育无法与选官制度接轨而被抛弃。

(2)失去入仕机会的士阶层演变为一股改变社会的强大力量,没有经济上新式学堂或上了年纪突然“失业”的人,演变为清末革命运动的重要推动力量。

材料3:科举停废前不少士子多作“识时务”的选择,……寻求多元化的职业取向与路径,为改变自己的命运创造更多的机会。……例如诏停科举之前,徐特立与两位乡村塾师已弃科考而到宁乡速成师范学习了四个月,1905年7月结业后,三人在长沙附近成立了“梨江高等小学堂”,相比原来的身份,是一个“收入更高,更体面、更有发展前景的职业”。此时塾师出洋留学,以至与自己教过的学生一起留学,也并非个别现象。

——关晓红《科举停废与近代中国社会》

(3)新学制下读书人的受教育机会增多,可以选择新式学堂和出国留学等不同渠道,新式学堂改变了读书人的知识结构和价值观念,充实了新式知识分子群体。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.干部制度。

(1)内涵:干部制度是中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

(2)发展历程。

①新中国成立后,沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。后来,我国又建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

②改革开放后,干部制度进入改革和进一步完善阶段,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,我国逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

③中共十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依法依规办事,特别是在干部的廉政建设方面不断完善各项制度和规定,取得很大成绩。

材料:20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。……领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交班制取代。

——易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

2.国家公务员制度。

(1)1993年,公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立。

(2)2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

(3)2006年1月《中华人民共和国公务员法》正式实施以来,公务员考试录用制度得到了全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围在不断扩大。

中华人民共和国公务员制度的特点

(1)坚持和体现了党的基本路线。

(2)坚持党管干部原则。

(3)强调德才兼备。

(4)坚持全心全意为人民服务的宗旨。

讨论二:民国时期的文官制度与现代中国的公务员制度

材料一 民国时期的文官制度总体上以西方文官制度为蓝本,同时汲取了科举制的合理成分,带有中西合璧的味道。民国时期的文官制度在法制化道路上经历了一个逐步发展的进程。有关文官考试、任用、薪俸、抚恤等相关的法律体系从无到有,逐渐形成和完善。南京国民政府时期,党派性则更加浓厚,一切文官均需为国民党的一党私利服务,成为实际上的“党务员”。军治色彩则在北洋政府时期体现得最为明显,军阀之间相互割据,凭借自己的军事势力,制造政潮,以军压政。

——摘编自陶继波、马卉《民国时期文官制度发展概述——兼论其对知识分子的影响》

材料二 2006年1月正式实施的《中华人民共和国公务员法》标志着公务员考录工作正式迈入法制化轨道。2007年11月,中共中央组织部、原人事部下发了《公务员录用规定(试行)》,公务员考录制度得到进一步完善。截至2012年,全国共考录公务员160万人。

——摘编自韩磊《公务员考录制度的评价标准》

[问题1] 根据材料一,说明民国时期中国文官制度的特点。结合所学知识,分析民国时期中国文官制度确立的背景。

【答案】特点:中西结合;党派性强;军治色彩浓厚;制度逐步完善。

背景:资本主义经济的发展;西方文官制度的传入;资产阶级民主政治的确立。

[问题2] 根据材料二并结合所学知识,分析中国推行公务员考录制度的意义。

【答案】意义:推动干部队伍的年轻化和专业化;推动干部人事制度的改革;有利于维护社会的公平与公正。

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

1.科举制度的变化

一、晚清选官制度的变革

材料1: 科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊,隐戢不虞之诡谋,所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》

思考:废除科举制度的理由是什么?

(1)换取列强信任;

(2)可使留学生为求功名而潜修所学,不受蛊惑;

(4)设立学堂可以培养人才,开启民智,促进教育发展;

(5)根本目的:维护清王朝统治。

材料1:废止科举是中国历史上的重大事件。科举制度在当时社会上占据着非常重要的地位,甚至被视为“政治体系和社会体系的核心”,或“在传统中国的政治理论和社会实际结构中居于中心的地位”。由批评科举制的弊端、呼吁改革科举,到尝试把科举与学堂综合,到最终指责科举阻碍新学将其彻底废除,此种变化典型地反映了近代中国社会所面临的深刻危机。

萧功秦认为“科举制度的废止使国家丧失了维系儒家意识形态和儒家价值体系的正统地位的根本手段。”——摘编自李斌《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》

(1)积极:

①破除儒家意识形态,动摇专制思想基础;

②推进新学和新政,促进社会进步。

材料2:废八股改策论的决策,是百日维新中最值得称道的事件之一,无疑有利于时务人才的培养。但是,八股取士“行之且千年,深入迂儒骨髓”;许多读书人把八股当作自己人仕升官的敲门砖,“皆与八股性命相依”。千百万生童举子“骤失所业,恨康有为特甚”,要“聚而殴之”,直隶士人甚至要对康行刺,足见斗争之尖锐。

——龚郭清《戊戌变法运动透视》

(2)消极:

阻断旧式读书人出路,尤其是社会阶层流动,遭到激烈反对。

2.晚清选官制度改革。

《奏定学堂章程》规定:自高等小学以上,毕业考试结果分最优、优、中、下、最下五等,一般中等以上者都获得相应的奖励出身,并被授予官制或得以升学。奖励出身大致可分为翰林、进士、举人、贡生、生员五级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录。

材料:1906年10月2日,清廷批准的《学部奏定考验游学毕业生章程折》规定,游学毕业生回国的考试分为两场,第一场就各毕业生文凭所注学科择要命题(每学科各命三题,作两题为完卷),第二场试中国文、外国文各一题。游学生考试卷有襄校官分阅并评记分数,再由学部大臣会同钦派大臣详细复校,分别定取最优等、优等和中等,按照考试的成绩,与名次,授予出身及奖励实官,这对毕业生本人和政府用人都意义重大。

——《学部官报》第6期,本部章奏,1906年11月16日

材料:1904年初,清政府公布了《奏定学堂章程》......即把学校教育分成初、中、高三级,最高一级为通儒院。通儒院或大学毕业生被授予进士功名,高等学堂毕业生授予举人功名,中学堂和高等小学堂的毕业生则可以取得生员(秀才)的功名。新学制颁布前后,国内各类新式学堂如雨后春笋般建立起来。 ——章开沅、朱英主编《中国近代史》

二、民国时期的官员选拔制

考试制度,在英国实行最早。美国实行考试,不过是二三十年。现在各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度,原来是远从我们中国学过去的。所以中国的考试制度,就是世界中最古、最好的制度。”——孙中山

材料:在君主专制国中,黜陟人才悉凭君主一人的喜怒,虽讲资格,也是虚文。至于社会共和的政体,这资格的法子正是合用。因为那官吏不是君主的私人,是国民的公仆,必须十分称职,方能任用。……希望在中国实施的共和政治,是除立法、司法、行政三权外还有考选权和纠察权的五权分立的共和政治……考选权和纠察制本是我中国固有的两大优良制度,我期望在我们的共和政治中复活这些优良制度。

——《孙中山全集》

材料:事实上,凡是参加文官考试的人,都是社会地位和经济地位很差的中下层知识分子。正是因为他们的社会地位和经济地位较差,才想通过考试这个途径改变自身现状和自身地位,把文官考试作为工具。

然而参加文官考试被录取的知识分子得不到任用,而无须参加考试却有社会关系的人,通过各种途径同样可以入仕为宦,官运亨通。尤其是1915年以后推行甄别、甄用制度,更是为上层人士提供了一个冠冕堂皇的借口。

——摘编自尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

材料2:文官甄别制度,即文官保荐制度,是文官考试制度的补充。……并非所有文官都有保荐权,只有特任文官、各特别行政区的行政长官和依《文官任职令》规定得呈请荐任文职的简任长官,才有权保荐,而且每次只能保荐2名。

——尹全海《北洋政府文官考试制度述评》

材料1:考试任用之法,一时不能遽为施行,而任用之途稍广,则救济之法宜严,故《文官甄别法》之规定,实属根据事实所必需之法律也。

——《政府公报》1914年2月27日

甄别制度的实行,有一定的积极作用,但它造成弄虚作假、营私舞弊等现象,大大破坏了文官考试制度的公平性、民主性。

材料:1931年南京国民政府的第一届文官高等考试中,有很多妇女报名参加。南京国民政府还在考试中增加了检定考试一项,即没有受到正规学校教育而自学成才的青年,可以参加检定考试,及格后便取得参加高等考试与普通考试的应试资格。……南京国民政府一方面以“致力于国民革命”的年限为资格,使国民党员可以绕开文官考试进入文官队伍;另一方面,规定党义为考试科目,对非国民党员进入政府严加限制。

——《北洋政府与南京国民政府文官考试制度之比较》

讨论一:清末选官制度变革对传统教育和读书人命运产生的冲击。

材料2:废科举最大的输家正是清朝统治者,他们本来试图以旧图新挽救统治危机,却因此而造就了大批激进青年,并导致中年士子文化心理失衡,反倒丢掉了江山社稷。

——关晓红《科举停废与近代中国社会》

材料1:清末新政终于完成了废除科举制这一重大教育改革,不但有力推动了新式学堂的大发展,而且深刻影响了中国近代政治、社会和价值观念的转型。——《两岸新编中国近代史》

(1)传统教育无法与选官制度接轨而被抛弃。

(2)失去入仕机会的士阶层演变为一股改变社会的强大力量,没有经济上新式学堂或上了年纪突然“失业”的人,演变为清末革命运动的重要推动力量。

材料3:科举停废前不少士子多作“识时务”的选择,……寻求多元化的职业取向与路径,为改变自己的命运创造更多的机会。……例如诏停科举之前,徐特立与两位乡村塾师已弃科考而到宁乡速成师范学习了四个月,1905年7月结业后,三人在长沙附近成立了“梨江高等小学堂”,相比原来的身份,是一个“收入更高,更体面、更有发展前景的职业”。此时塾师出洋留学,以至与自己教过的学生一起留学,也并非个别现象。

——关晓红《科举停废与近代中国社会》

(3)新学制下读书人的受教育机会增多,可以选择新式学堂和出国留学等不同渠道,新式学堂改变了读书人的知识结构和价值观念,充实了新式知识分子群体。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

1.干部制度。

(1)内涵:干部制度是中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

(2)发展历程。

①新中国成立后,沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。后来,我国又建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

②改革开放后,干部制度进入改革和进一步完善阶段,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,我国逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

③中共十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依法依规办事,特别是在干部的廉政建设方面不断完善各项制度和规定,取得很大成绩。

材料:20世纪70年代末,党中央开始推行干部选拔制度改革,明确了挑选和任免干部必须采取“广泛听取群众意见,再交由党委集体讨论决定”的办法。……领导干部终身制也逐步废除,由任期制和集体交班制取代。

——易振龙《改革开放初期干部选拔制度改革研究》

2.国家公务员制度。

(1)1993年,公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立。

(2)2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

(3)2006年1月《中华人民共和国公务员法》正式实施以来,公务员考试录用制度得到了全方位的推进和改善,考试录用的规模和范围在不断扩大。

中华人民共和国公务员制度的特点

(1)坚持和体现了党的基本路线。

(2)坚持党管干部原则。

(3)强调德才兼备。

(4)坚持全心全意为人民服务的宗旨。

讨论二:民国时期的文官制度与现代中国的公务员制度

材料一 民国时期的文官制度总体上以西方文官制度为蓝本,同时汲取了科举制的合理成分,带有中西合璧的味道。民国时期的文官制度在法制化道路上经历了一个逐步发展的进程。有关文官考试、任用、薪俸、抚恤等相关的法律体系从无到有,逐渐形成和完善。南京国民政府时期,党派性则更加浓厚,一切文官均需为国民党的一党私利服务,成为实际上的“党务员”。军治色彩则在北洋政府时期体现得最为明显,军阀之间相互割据,凭借自己的军事势力,制造政潮,以军压政。

——摘编自陶继波、马卉《民国时期文官制度发展概述——兼论其对知识分子的影响》

材料二 2006年1月正式实施的《中华人民共和国公务员法》标志着公务员考录工作正式迈入法制化轨道。2007年11月,中共中央组织部、原人事部下发了《公务员录用规定(试行)》,公务员考录制度得到进一步完善。截至2012年,全国共考录公务员160万人。

——摘编自韩磊《公务员考录制度的评价标准》

[问题1] 根据材料一,说明民国时期中国文官制度的特点。结合所学知识,分析民国时期中国文官制度确立的背景。

【答案】特点:中西结合;党派性强;军治色彩浓厚;制度逐步完善。

背景:资本主义经济的发展;西方文官制度的传入;资产阶级民主政治的确立。

[问题2] 根据材料二并结合所学知识,分析中国推行公务员考录制度的意义。

【答案】意义:推动干部队伍的年轻化和专业化;推动干部人事制度的改革;有利于维护社会的公平与公正。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理