第4课 中国历代变法和改革 课时作业(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课时作业(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修一 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 415.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-26 18:22:12 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中国历代变法和改革 课时作业

一、单选题

1.系统阐述了社会主义初级阶段的理论,明确概括了党在社会主义初级阶段的基本路线

A.党的十一大 B.党的十二大 C.党的十三大 D.党的十四大

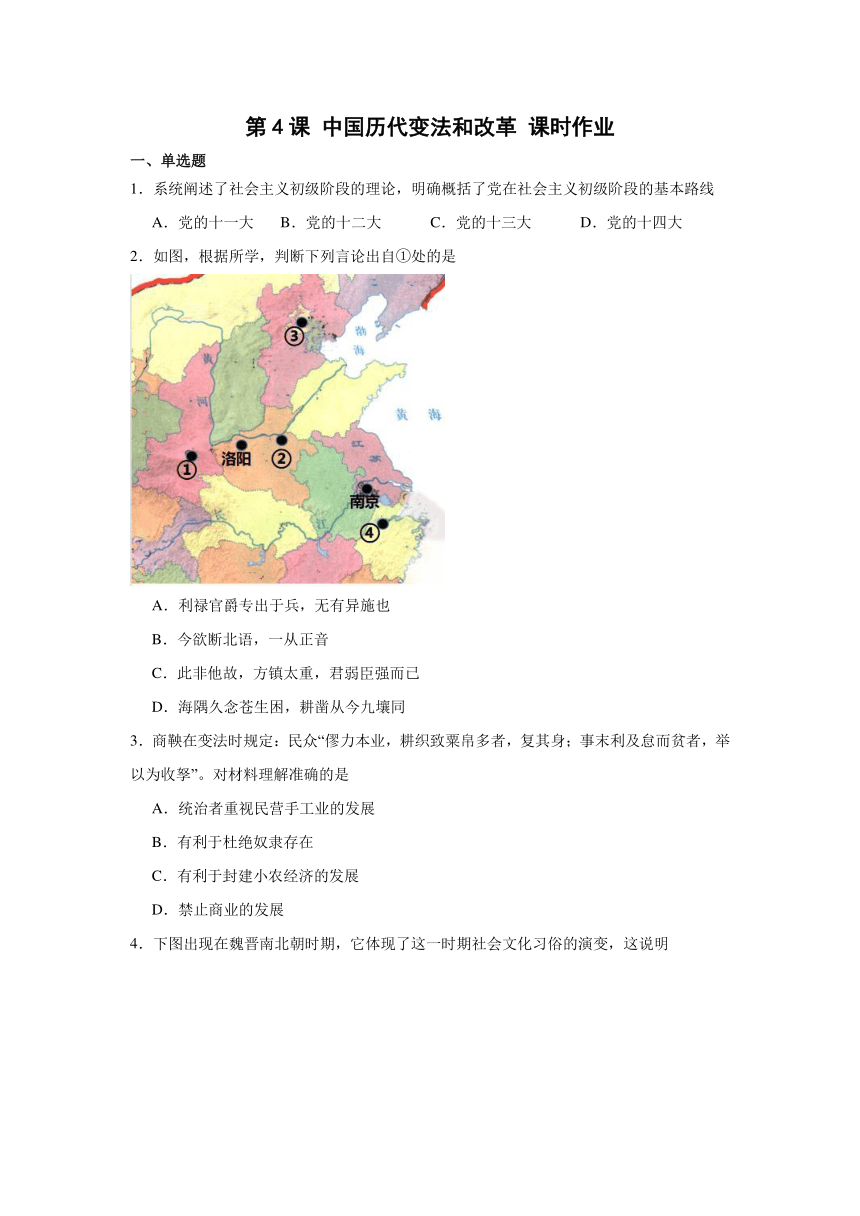

2.如图,根据所学,判断下列言论出自①处的是

A.利禄官爵专出于兵,无有异施也

B.今欲断北语,一从正音

C.此非他故,方镇太重,君弱臣强而已

D.海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同

3.商鞅在变法时规定:民众“僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥”。对材料理解准确的是

A.统治者重视民营手工业的发展

B.有利于杜绝奴隶存在

C.有利于封建小农经济的发展

D.禁止商业的发展

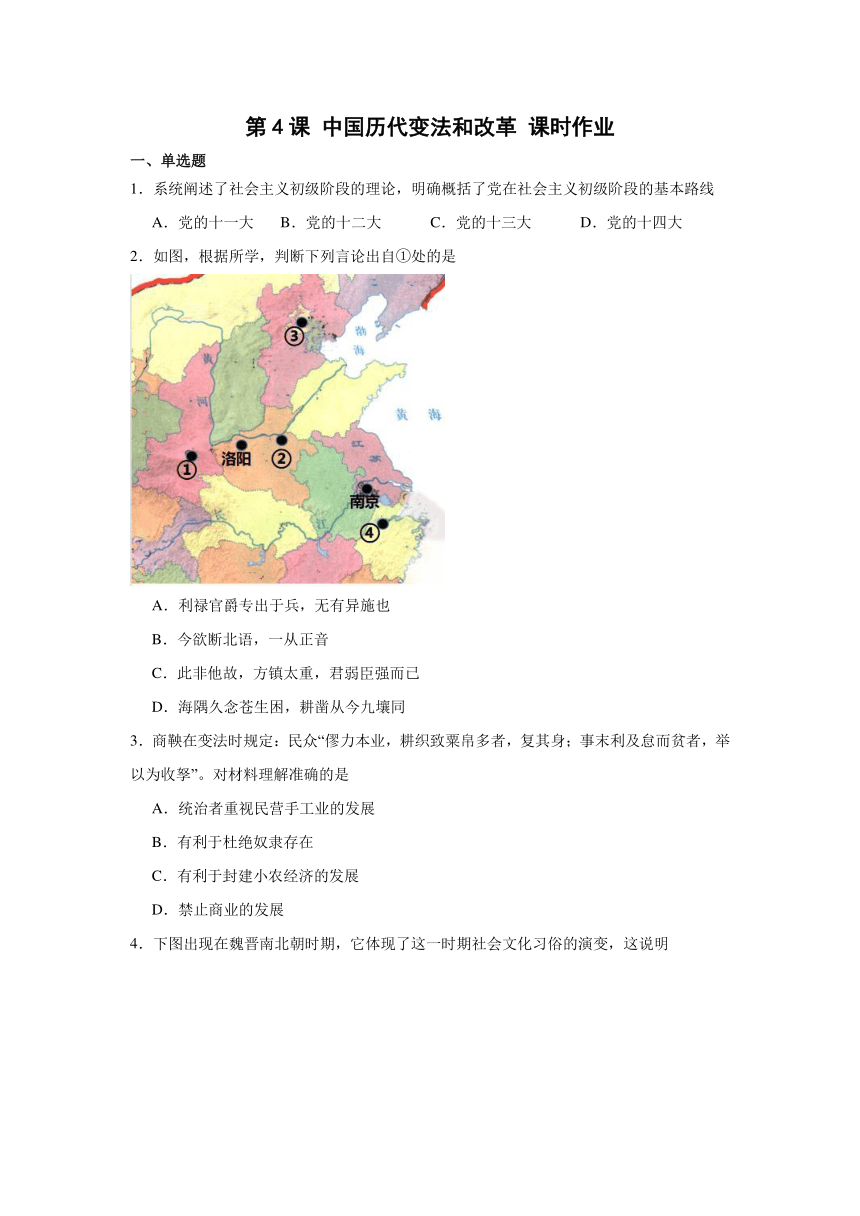

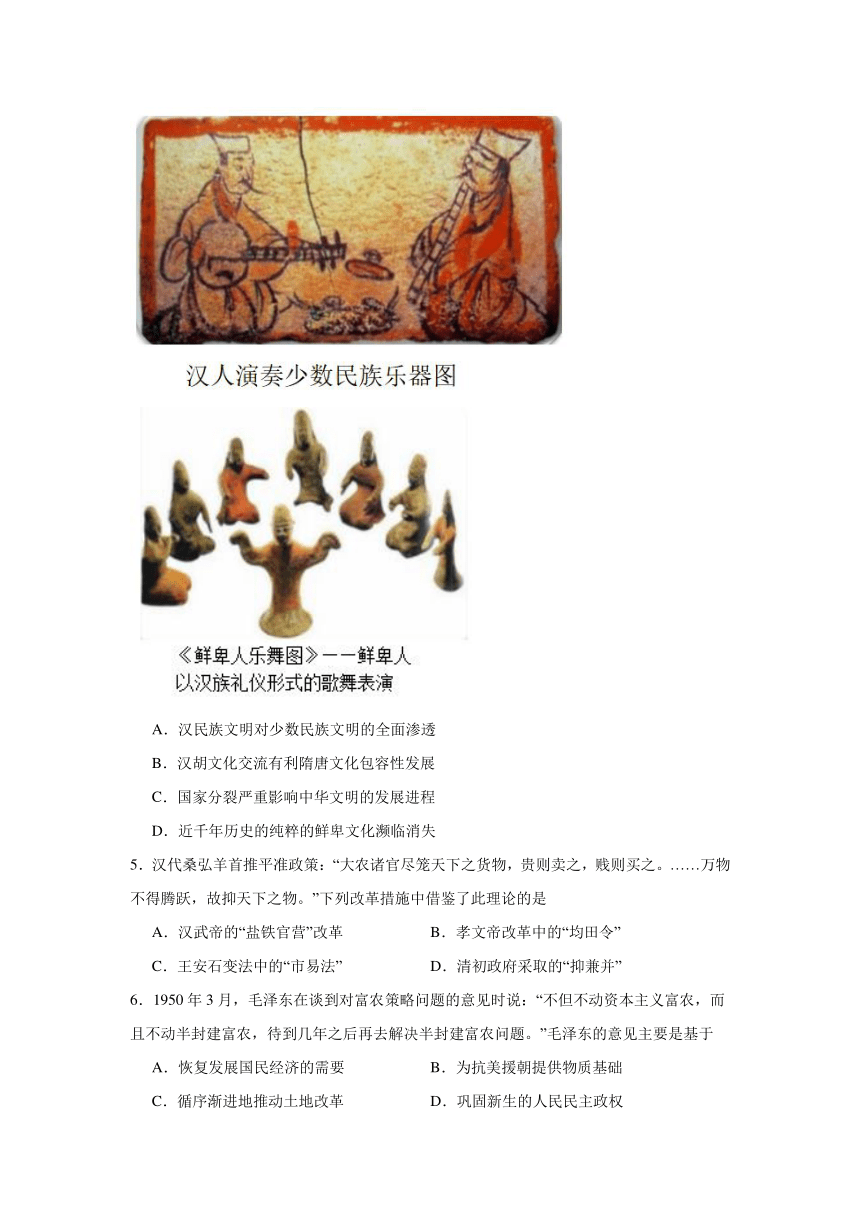

4.下图出现在魏晋南北朝时期,它体现了这一时期社会文化习俗的演变,这说明

A.汉民族文明对少数民族文明的全面渗透

B.汉胡文化交流有利隋唐文化包容性发展

C.国家分裂严重影响中华文明的发展进程

D.近千年历史的纯粹的鲜卑文化濒临消失

5.汉代桑弘羊首推平准政策:“大农诸官尽笼天下之货物,贵则卖之,贱则买之。……万物不得腾跃,故抑天下之物。”下列改革措施中借鉴了此理论的是

A.汉武帝的“盐铁官营”改革 B.孝文帝改革中的“均田令”

C.王安石变法中的“市易法” D.清初政府采取的“抑兼并”

6.1950年3月,毛泽东在谈到对富农策略问题的意见时说:“不但不动资本主义富农,而且不动半封建富农,待到几年之后再去解决半封建富农问题。”毛泽东的意见主要是基于

A.恢复发展国民经济的需要 B.为抗美援朝提供物质基础

C.循序渐进地推动土地改革 D.巩固新生的人民民主政权

7.荀子曾访问秦国,他认为秦国管理有效,军队战斗力强悍,但他也认为按商鞅之法组建的秦国军队,“隆势诈,尚功利,干赏蹈利”,只能称之为“盗兵”。荀子称秦军为“盗兵”的原因是( )

A.秦军过于注重功利 B.商鞅变法使百姓勇于公战

C.秦军实行连坐制度 D.秦国地处边陲民风彪悍

8.孝文帝改革要求鲜卑人改穿汉服,改用汉姓,改说汉话,与汉人通婚。这反映的是

A.少数民族学习先进文化 B.游牧生活的传统灭亡

C.孝文帝数典忘祖脱离实际 D.蕃汉分治成时代趋势

9.战国时期,各国先后实施变法,各国变法的主观目的通常是

A.发展经济文化,改变为他国鄙夷的现状

B.打击旧贵族势力,建立起中央集权制度

C.缓和国内的阶级矛盾,稳定统治秩序

D.增强经济和军事实力,赢得战争的胜利

10.《魏书?官氏志》记载:“有三世官在给事已上,及州刺史、镇大将,及品登王公者为姓……而有三世为中散、监已上,外为太守、子都,品登子男者为族。”由此可知孝文帝改革

A.参照了魏晋的门阀士族制度 B.消释了汉族与鲜卑族的隔阂

C.打击了鲜卑族贵族政治特权 D.缓解阶层矛盾便于稳定统治

11.1951年,东北机械管理局第三机器厂车工赵国有发起爱国主义生产竞赛运动,提出“我们要把工厂变成战场,把机器变成武器”,这立刻得到全国工人的响应,1200个工矿企业中的120余万职工加入生产竞赛。该运动

A.有利于我国应对严峻的国际局势 B.反映出群众建设社会主义的热情

C.推动了对资本主义工商业的改造 D.助长了工业建设中的冒进倾向

12.康有为在研究儒家经典基础上撰写了《新学伪经考》和《孔子改制考》,出版后不久被清政府毁版,其根本原因是这两本书( )

A.学术观念不符合史实

B.推崇光绪帝而批评慈禧太后

C.是托古改制的思想利器

D.损害了孔子的威信

13.春秋战国时期,铁农具和牛耕促进社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等改革家代表地主阶级的利益进行变法活动,封建制度确立。对此理解正确的是

A.变法一定反映生产力发展的要求 B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力发展阻碍社会变革 D.春秋战国的变法运动具有必然性

14.1950年5月1日,《中华人民共和国婚姻法》开始施行。这是新中国成立后颁布的第一部具有基本法律性质的法律,被毛泽东誉为“普遍性仅次于宪法的根本大法”。该法律的颁布

A.显示了社会主义制度的优越性 B.体现了人民民主和社会主义原则

C.促进了自由平等新风尚的形成 D.是人民代表大会制度确立的成果

15.《史记.商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”这主要是因为商鞅变法实行( )

A.奖励军功 B.推行县制 C.重农抑商 D.什伍连坐

16.北魏孝文帝改革作用显著,下列说法不符合这一观点的是

A.有利于封建化 B.有利于民族融合

C.有利于统一黄河流域 D.有利于对外贸易发展

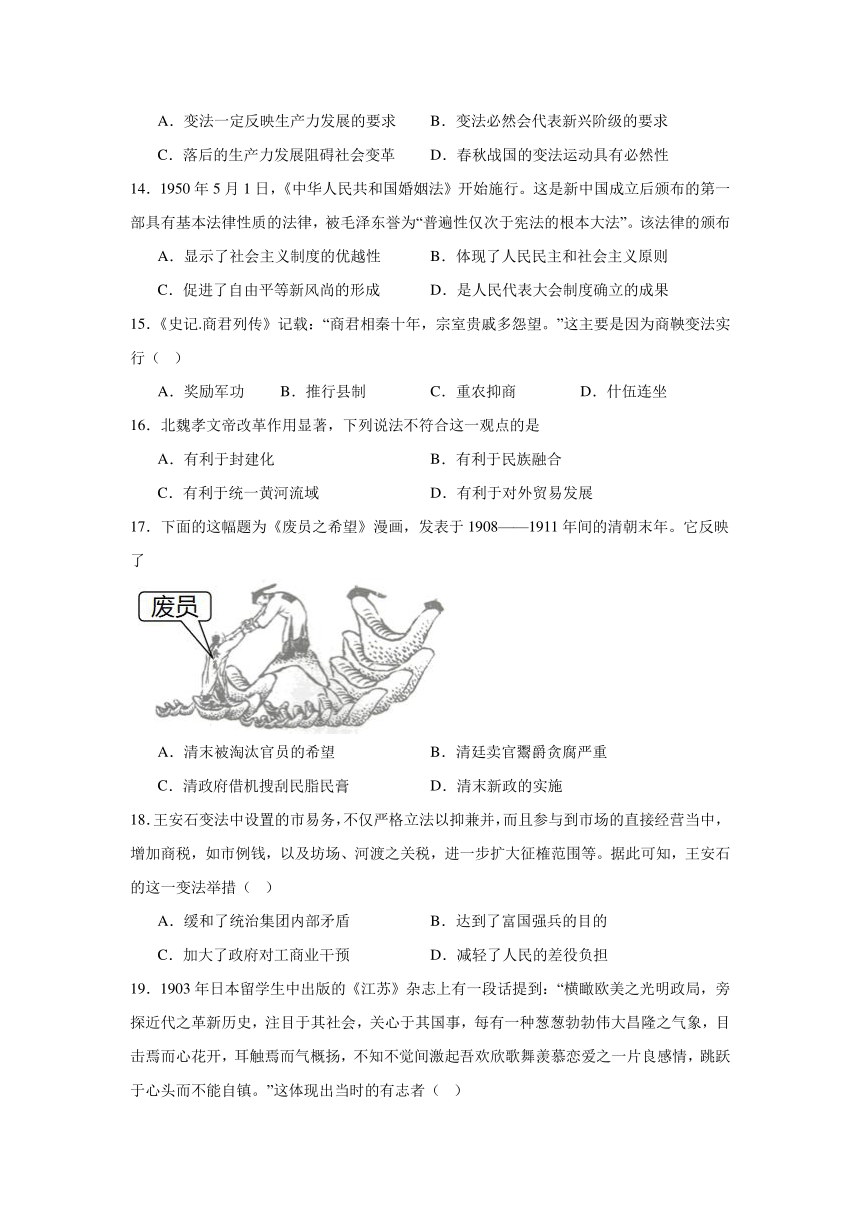

17.下面的这幅题为《废员之希望》漫画,发表于1908——1911年间的清朝末年。它反映了

A.清末被淘汰官员的希望 B.清廷卖官鬻爵贪腐严重

C.清政府借机搜刮民脂民膏 D.清末新政的实施

18.王安石变法中设置的市易务,不仅严格立法以抑兼并,而且参与到市场的直接经营当中,增加商税,如市例钱,以及坊场、河渡之关税,进一步扩大征榷范围等。据此可知,王安石的这一变法举措( )

A.缓和了统治集团内部矛盾 B.达到了富国强兵的目的

C.加大了政府对工商业干预 D.减轻了人民的差役负担

19.1903年日本留学生中出版的《江苏》杂志上有一段话提到:“横瞰欧美之光明政局,旁探近代之革新历史,注目于其社会,关心于其国事,每有一种葱葱勃勃伟大昌隆之气象,目击焉而心花开,耳触焉而气概扬,不知不觉间激起吾欢欣歌舞羡慕恋爱之一片良感情,跳跃于心头而不能自镇。”这体现出当时的有志者( )

A.宣传改良思潮以挽救危机 B.主张留学救国路线

C.学习西方拯救国家的热情 D.助力清末新政实施

20.1905 年《东方杂志》的一篇社论中提到“今日立宪之声,洋洋遍全国矣。上自勋戚大臣,下逮校舍学子,靡不曰立宪立宪,一唱百和,异口同声”,这说明

A.政治变革成为晚清社会各阶层的共识

B.维新思潮开始演变为政治运动

C.民主革命运动已形成广泛的社会风潮

D.戊戌变法具有广泛的群众基础

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题

材料一 诚然,防止极贫极富,扶持中等阶层,使富有的自由民和贫苦的自由民都不致各走极端,是古典思想家们的政治信条。因此,他们对“贫富有所协调”的理论构想,并非为了最终消灭穷人或富户,而是寻求社会力量的平衡。

——解光云《古典时期雅典城邦对贫富差距的制度调适》

材料二 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国”。

——摘自《戊戌变法》

材料三 戊戌变法期间,光绪皇帝共计发布变法诏令184条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出“他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。”康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常、黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同稣也斥之为“说经家一野狐也”。

——摘自《中华帝国对外关系史》

(1)为“防止极贫极富,扶持中等阶层”,梭伦采取了哪些经济措施?

(2)通过梭伦改革,其寻求社会力量的“平衡”是否达成,请结合史实加以说明。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。

(4)根据材料三,分析维新派在变法中的失误之处。

22.关税自主是一个国家主权独立的标志。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1925年,在北京召开关税特别会议,与会各国允承中国自1929年起享有关税自主之权。1928年7月至12月,美、德、意、葡、英、法、西等12国相继与国民政府签订了关税新约或友好通商条约,承认了中国的关税自主权。1927年随着北伐战争的胜利,中国形式上得到统一,南京国民政府每月收入不过五百余万两,而军费支出达一千八百万两。亟须解决财政入不敷出的严重问题。1929年2月1日开始自行实施的第一个“国定税则”,进口税率从原来的5%提高到7.5%—27.5%。虽然国民政府慑于列强特别是英国的压力,不敢改用国人任总税务司和彻底废除外籍税务司制度,但加强了对海关行政管理权的控制。

——摘编自孙宝根《论近代中国海关缉私制度的确立》

材料二 随着解放战争的胜利,各地陆续成立军管会,对旧海关实行接收和军管。接管是改革海关的开始,是打碎旧中国海关的一种特定形式。在接管的基础上,宣布终止旧中国海关总税务司署对各地海关的管辖,收回海关行政管理权和关税自主权,确立中国共产党和中央人民政府对海关的领导,规定一切外轮进口均需先报经军管会批准,对在旧中国海关任职的洋员统一审查处理。外籍税务司制度自此覆灭,洋人控制中国旧海关的历史结束。

——摘编自姚永超、王晓刚《中国海关史十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪20年代末南京国民政府收回关税自主权的条件及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国海关建立的方式和意义。

23.阅读下列材料:

材料 庙号改革是北魏孝文帝改革的一项重要内容。公元398年,拓跋珪迁都平城,仿中原传统制度设立太庙,早先草原部落联盟时代的首领以“太祖”“高祖”等庙号受到祭祀,他们的子孙被封为王公,享有政治军事特权,成为北魏政权的统治支柱。孝文帝下令改革庙号,宣称按“宗有功、祖有德”的原则,推最先实现在中原进行统治的拓跋珪为太祖,不再为拓跋珪以前的祖先设庙祭拜。因太祖拓跋珪以后只有五位皇帝去世,为了不违“天子七庙”这一儒家礼制,孝文帝甚至前无古人地在太庙中为自己虚设一庙。庙号改定后,孝文帝下令,“非太祖子孙”及异姓封王、公、侯、伯者,皆降一等。

——吕思勉《魏晋南北朝史》

请回答:

(1)根据材料,概括孝文帝庙号改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝推行庙号改革的意义。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.A

8.A

9.D

10.A

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.C

17.B

18.C

19.C

20.A

21.(1)颁布“解负令”;废除债务奴隶制;鼓励发展工商业。

(2)是。确立财产等级制度,打破了贵族政体的权力分配原则,即赋予了平民以参政机会,有保留了贵族的既得权益,一定程度上缓和了社会矛盾,促成了社会平衡。

否。以财产等级取代血缘关系仍然维护奴隶主贵族利益,未能实现真正的平衡。(以上两种观点任答其一即可)

(3)西方主要国家已经建立起资本主义制度,基本完成了工业革命;落后的农奴制严重阻碍了俄国资本主义的发展,使俄国远远落后于西欧。

(4)改革是对农民的一场掠夺,农民遭受资本主义和封建残余的双重剥削和压迫;改革不彻底,保留了大量的封建残余,引起了激进民主人士的不满。

22.(1)条件:中国人民的长期斗争;北洋政府和南京国民政府的外交努力;南京国民政府形式上统一了全国;有利的国际因素(或列强在中国利益争夺的矛盾)。

影响:中国收回了部分主权;有助于缓解国民政府的财政困难;有助于民族工业的发展。但没有彻底收回海关管理权。

(2)方式:对旧海关实行接收和军管(或接管);实行海关改革。

意义:结束了中国海关半殖民地的历史,标志着洋人控制中国海关历史的结束;彻底收回了海关管理权和关税自主权;为经济恢复发展和国家安全创造了条件。

23.(1)内容:确立新的原则,不再尊奉部落首领;确立北魏创立者拓跋珪的地位;突破礼制,为自己虚设一庙;将庙号改革与爵位改革结合。

(2)意义:宣示北魏政权将抛弃草原传统,全面融入中原;表明改革决心;削弱鲜卑贵族的政治军事特权,减少改革阻力。

一、单选题

1.系统阐述了社会主义初级阶段的理论,明确概括了党在社会主义初级阶段的基本路线

A.党的十一大 B.党的十二大 C.党的十三大 D.党的十四大

2.如图,根据所学,判断下列言论出自①处的是

A.利禄官爵专出于兵,无有异施也

B.今欲断北语,一从正音

C.此非他故,方镇太重,君弱臣强而已

D.海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同

3.商鞅在变法时规定:民众“僇力本业,耕织致粟帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥”。对材料理解准确的是

A.统治者重视民营手工业的发展

B.有利于杜绝奴隶存在

C.有利于封建小农经济的发展

D.禁止商业的发展

4.下图出现在魏晋南北朝时期,它体现了这一时期社会文化习俗的演变,这说明

A.汉民族文明对少数民族文明的全面渗透

B.汉胡文化交流有利隋唐文化包容性发展

C.国家分裂严重影响中华文明的发展进程

D.近千年历史的纯粹的鲜卑文化濒临消失

5.汉代桑弘羊首推平准政策:“大农诸官尽笼天下之货物,贵则卖之,贱则买之。……万物不得腾跃,故抑天下之物。”下列改革措施中借鉴了此理论的是

A.汉武帝的“盐铁官营”改革 B.孝文帝改革中的“均田令”

C.王安石变法中的“市易法” D.清初政府采取的“抑兼并”

6.1950年3月,毛泽东在谈到对富农策略问题的意见时说:“不但不动资本主义富农,而且不动半封建富农,待到几年之后再去解决半封建富农问题。”毛泽东的意见主要是基于

A.恢复发展国民经济的需要 B.为抗美援朝提供物质基础

C.循序渐进地推动土地改革 D.巩固新生的人民民主政权

7.荀子曾访问秦国,他认为秦国管理有效,军队战斗力强悍,但他也认为按商鞅之法组建的秦国军队,“隆势诈,尚功利,干赏蹈利”,只能称之为“盗兵”。荀子称秦军为“盗兵”的原因是( )

A.秦军过于注重功利 B.商鞅变法使百姓勇于公战

C.秦军实行连坐制度 D.秦国地处边陲民风彪悍

8.孝文帝改革要求鲜卑人改穿汉服,改用汉姓,改说汉话,与汉人通婚。这反映的是

A.少数民族学习先进文化 B.游牧生活的传统灭亡

C.孝文帝数典忘祖脱离实际 D.蕃汉分治成时代趋势

9.战国时期,各国先后实施变法,各国变法的主观目的通常是

A.发展经济文化,改变为他国鄙夷的现状

B.打击旧贵族势力,建立起中央集权制度

C.缓和国内的阶级矛盾,稳定统治秩序

D.增强经济和军事实力,赢得战争的胜利

10.《魏书?官氏志》记载:“有三世官在给事已上,及州刺史、镇大将,及品登王公者为姓……而有三世为中散、监已上,外为太守、子都,品登子男者为族。”由此可知孝文帝改革

A.参照了魏晋的门阀士族制度 B.消释了汉族与鲜卑族的隔阂

C.打击了鲜卑族贵族政治特权 D.缓解阶层矛盾便于稳定统治

11.1951年,东北机械管理局第三机器厂车工赵国有发起爱国主义生产竞赛运动,提出“我们要把工厂变成战场,把机器变成武器”,这立刻得到全国工人的响应,1200个工矿企业中的120余万职工加入生产竞赛。该运动

A.有利于我国应对严峻的国际局势 B.反映出群众建设社会主义的热情

C.推动了对资本主义工商业的改造 D.助长了工业建设中的冒进倾向

12.康有为在研究儒家经典基础上撰写了《新学伪经考》和《孔子改制考》,出版后不久被清政府毁版,其根本原因是这两本书( )

A.学术观念不符合史实

B.推崇光绪帝而批评慈禧太后

C.是托古改制的思想利器

D.损害了孔子的威信

13.春秋战国时期,铁农具和牛耕促进社会生产力迅速发展,导致阶级关系出现新变化。商鞅等改革家代表地主阶级的利益进行变法活动,封建制度确立。对此理解正确的是

A.变法一定反映生产力发展的要求 B.变法必然会代表新兴阶级的要求

C.落后的生产力发展阻碍社会变革 D.春秋战国的变法运动具有必然性

14.1950年5月1日,《中华人民共和国婚姻法》开始施行。这是新中国成立后颁布的第一部具有基本法律性质的法律,被毛泽东誉为“普遍性仅次于宪法的根本大法”。该法律的颁布

A.显示了社会主义制度的优越性 B.体现了人民民主和社会主义原则

C.促进了自由平等新风尚的形成 D.是人民代表大会制度确立的成果

15.《史记.商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”这主要是因为商鞅变法实行( )

A.奖励军功 B.推行县制 C.重农抑商 D.什伍连坐

16.北魏孝文帝改革作用显著,下列说法不符合这一观点的是

A.有利于封建化 B.有利于民族融合

C.有利于统一黄河流域 D.有利于对外贸易发展

17.下面的这幅题为《废员之希望》漫画,发表于1908——1911年间的清朝末年。它反映了

A.清末被淘汰官员的希望 B.清廷卖官鬻爵贪腐严重

C.清政府借机搜刮民脂民膏 D.清末新政的实施

18.王安石变法中设置的市易务,不仅严格立法以抑兼并,而且参与到市场的直接经营当中,增加商税,如市例钱,以及坊场、河渡之关税,进一步扩大征榷范围等。据此可知,王安石的这一变法举措( )

A.缓和了统治集团内部矛盾 B.达到了富国强兵的目的

C.加大了政府对工商业干预 D.减轻了人民的差役负担

19.1903年日本留学生中出版的《江苏》杂志上有一段话提到:“横瞰欧美之光明政局,旁探近代之革新历史,注目于其社会,关心于其国事,每有一种葱葱勃勃伟大昌隆之气象,目击焉而心花开,耳触焉而气概扬,不知不觉间激起吾欢欣歌舞羡慕恋爱之一片良感情,跳跃于心头而不能自镇。”这体现出当时的有志者( )

A.宣传改良思潮以挽救危机 B.主张留学救国路线

C.学习西方拯救国家的热情 D.助力清末新政实施

20.1905 年《东方杂志》的一篇社论中提到“今日立宪之声,洋洋遍全国矣。上自勋戚大臣,下逮校舍学子,靡不曰立宪立宪,一唱百和,异口同声”,这说明

A.政治变革成为晚清社会各阶层的共识

B.维新思潮开始演变为政治运动

C.民主革命运动已形成广泛的社会风潮

D.戊戌变法具有广泛的群众基础

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题

材料一 诚然,防止极贫极富,扶持中等阶层,使富有的自由民和贫苦的自由民都不致各走极端,是古典思想家们的政治信条。因此,他们对“贫富有所协调”的理论构想,并非为了最终消灭穷人或富户,而是寻求社会力量的平衡。

——解光云《古典时期雅典城邦对贫富差距的制度调适》

材料二 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国”。

——摘自《戊戌变法》

材料三 戊戌变法期间,光绪皇帝共计发布变法诏令184条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出“他们把足够的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。”康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》在思想上引发了极大震动,不仅顽固派坚决反对,而且不少维新派人物如唐才常、黄遵宪也难以接受,帝党领袖翁同稣也斥之为“说经家一野狐也”。

——摘自《中华帝国对外关系史》

(1)为“防止极贫极富,扶持中等阶层”,梭伦采取了哪些经济措施?

(2)通过梭伦改革,其寻求社会力量的“平衡”是否达成,请结合史实加以说明。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。

(4)根据材料三,分析维新派在变法中的失误之处。

22.关税自主是一个国家主权独立的标志。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1925年,在北京召开关税特别会议,与会各国允承中国自1929年起享有关税自主之权。1928年7月至12月,美、德、意、葡、英、法、西等12国相继与国民政府签订了关税新约或友好通商条约,承认了中国的关税自主权。1927年随着北伐战争的胜利,中国形式上得到统一,南京国民政府每月收入不过五百余万两,而军费支出达一千八百万两。亟须解决财政入不敷出的严重问题。1929年2月1日开始自行实施的第一个“国定税则”,进口税率从原来的5%提高到7.5%—27.5%。虽然国民政府慑于列强特别是英国的压力,不敢改用国人任总税务司和彻底废除外籍税务司制度,但加强了对海关行政管理权的控制。

——摘编自孙宝根《论近代中国海关缉私制度的确立》

材料二 随着解放战争的胜利,各地陆续成立军管会,对旧海关实行接收和军管。接管是改革海关的开始,是打碎旧中国海关的一种特定形式。在接管的基础上,宣布终止旧中国海关总税务司署对各地海关的管辖,收回海关行政管理权和关税自主权,确立中国共产党和中央人民政府对海关的领导,规定一切外轮进口均需先报经军管会批准,对在旧中国海关任职的洋员统一审查处理。外籍税务司制度自此覆灭,洋人控制中国旧海关的历史结束。

——摘编自姚永超、王晓刚《中国海关史十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪20年代末南京国民政府收回关税自主权的条件及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国海关建立的方式和意义。

23.阅读下列材料:

材料 庙号改革是北魏孝文帝改革的一项重要内容。公元398年,拓跋珪迁都平城,仿中原传统制度设立太庙,早先草原部落联盟时代的首领以“太祖”“高祖”等庙号受到祭祀,他们的子孙被封为王公,享有政治军事特权,成为北魏政权的统治支柱。孝文帝下令改革庙号,宣称按“宗有功、祖有德”的原则,推最先实现在中原进行统治的拓跋珪为太祖,不再为拓跋珪以前的祖先设庙祭拜。因太祖拓跋珪以后只有五位皇帝去世,为了不违“天子七庙”这一儒家礼制,孝文帝甚至前无古人地在太庙中为自己虚设一庙。庙号改定后,孝文帝下令,“非太祖子孙”及异姓封王、公、侯、伯者,皆降一等。

——吕思勉《魏晋南北朝史》

请回答:

(1)根据材料,概括孝文帝庙号改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝推行庙号改革的意义。

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.A

8.A

9.D

10.A

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.C

17.B

18.C

19.C

20.A

21.(1)颁布“解负令”;废除债务奴隶制;鼓励发展工商业。

(2)是。确立财产等级制度,打破了贵族政体的权力分配原则,即赋予了平民以参政机会,有保留了贵族的既得权益,一定程度上缓和了社会矛盾,促成了社会平衡。

否。以财产等级取代血缘关系仍然维护奴隶主贵族利益,未能实现真正的平衡。(以上两种观点任答其一即可)

(3)西方主要国家已经建立起资本主义制度,基本完成了工业革命;落后的农奴制严重阻碍了俄国资本主义的发展,使俄国远远落后于西欧。

(4)改革是对农民的一场掠夺,农民遭受资本主义和封建残余的双重剥削和压迫;改革不彻底,保留了大量的封建残余,引起了激进民主人士的不满。

22.(1)条件:中国人民的长期斗争;北洋政府和南京国民政府的外交努力;南京国民政府形式上统一了全国;有利的国际因素(或列强在中国利益争夺的矛盾)。

影响:中国收回了部分主权;有助于缓解国民政府的财政困难;有助于民族工业的发展。但没有彻底收回海关管理权。

(2)方式:对旧海关实行接收和军管(或接管);实行海关改革。

意义:结束了中国海关半殖民地的历史,标志着洋人控制中国海关历史的结束;彻底收回了海关管理权和关税自主权;为经济恢复发展和国家安全创造了条件。

23.(1)内容:确立新的原则,不再尊奉部落首领;确立北魏创立者拓跋珪的地位;突破礼制,为自己虚设一庙;将庙号改革与爵位改革结合。

(2)意义:宣示北魏政权将抛弃草原传统,全面融入中原;表明改革决心;削弱鲜卑贵族的政治军事特权,减少改革阻力。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理