24年中考二轮历史复习新质生产力 复习课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 24年中考二轮历史复习新质生产力 复习课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-27 10:14:11 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

历史史实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩;

历史解释是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。

考点一

新质生产力与科技

讲

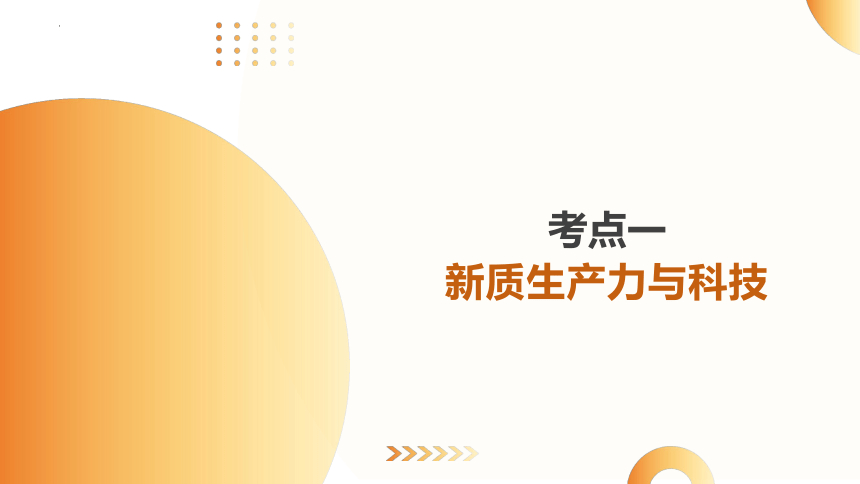

1.新质生产力与科技

新质生产力的含义

新质生产力:指的是在生产力领域发生根本性变化的生产力形式,这种变化体现为技术创新、模式创新、产业创新和管理创新,它代表了社会生产力演化的一次巨大跃升。

新质生产力表现

技术创新

模式创新

产业创新

管理创新

创 新

是驱动力

新质生产力相较于传统生产力,具有更高的技术水平、更好的质量、更高的效率和更强的可持续性。

它强调创新驱动,特别是依靠科技创新来推动生产力的提升,区别于依靠大量资源投入、高度消耗资源的生产力发展方式,符合高质量发展要求,体现了数字时代的融合性和新内涵。

生产力提升

解析切入点

科技创新

讲

1.新质生产力与科技

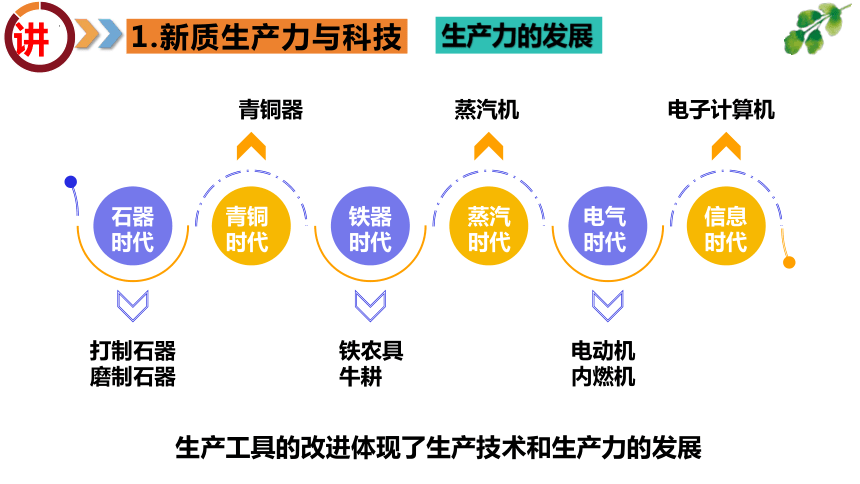

生产力的发展

电子计算机

打制石器

磨制石器

青铜器

铁农具

牛耕

蒸汽机

电动机

内燃机

石器时代

青铜时代

铁器时代

蒸汽时代

电气时代

信息时代

生产工具的改进体现了生产技术和生产力的发展

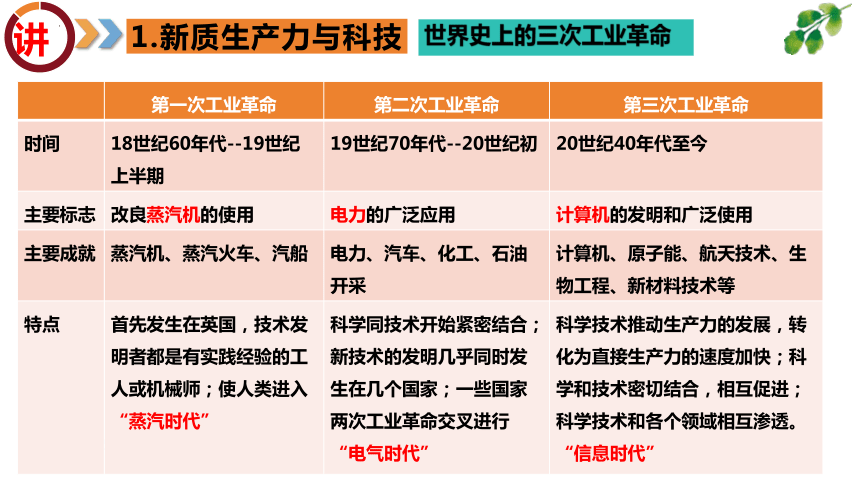

讲1.新质生产力与科技世界史上的三次工业革命第一次工业革命第二次工业革命第三次工业革命时间18世纪60年代--19世纪上半期19世纪70年代--20世纪初20世纪40年代至今主要标志改良蒸汽机的使用电力的广泛应用计算机的发明和广泛使用主要成就蒸汽机、蒸汽火车、汽船电力、汽车、化工、石油开采计算机、原子能、航天技术、生物工程、新材料技术等特点首先发生在英国,技术发明者都是有实践经验的工人或机械师;使人类进入“蒸汽时代”科学同技术开始紧密结合;新技术的发明几乎同时发生在几个国家;一些国家两次工业革命交叉进行“电气时代”科学技术推动生产力的发展,转化为直接生产力的速度加快;科学和技术密切结合,相互促进;科学技术和各个领域相互渗透。“信息时代”讲

1.新质生产力与科技

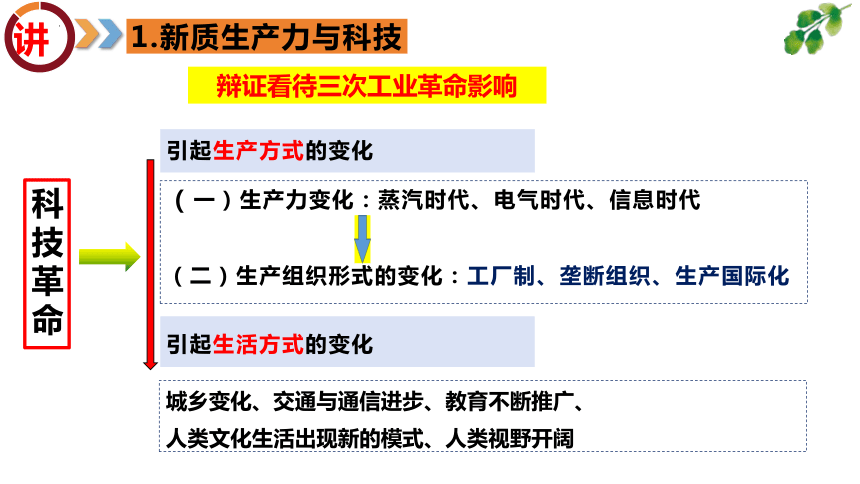

引起生产方式的变化

(一)生产力变化:蒸汽时代、电气时代、信息时代

(二)生产组织形式的变化:工厂制、垄断组织、生产国际化

引起生活方式的变化

科技革命

辩证看待三次工业革命影响

城乡变化、交通与通信进步、教育不断推广、

人类文化生活出现新的模式、人类视野开阔

讲

1.新质生产力与科技

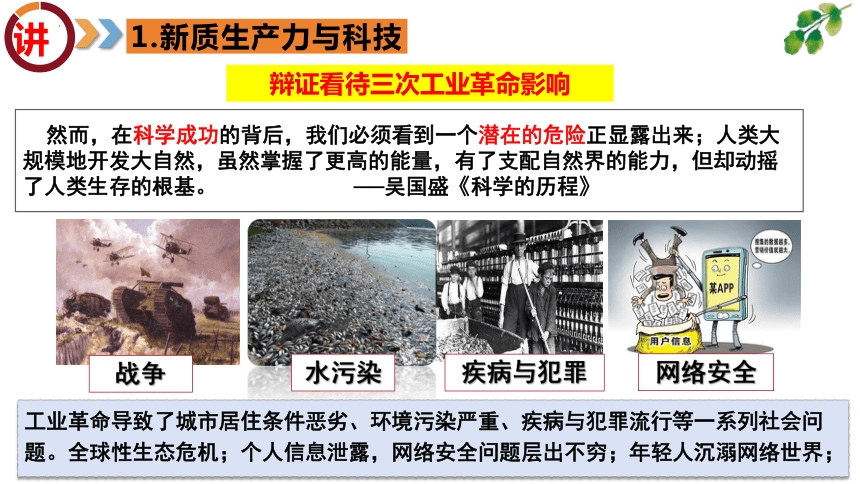

然而,在科学成功的背后,我们必须看到一个潜在的危险正显露出来;人类大规模地开发大自然,虽然掌握了更高的能量,有了支配自然界的能力,但却动摇了人类生存的根基。 ──吴国盛《科学的历程》

网络安全

水污染

战争

疾病与犯罪

工业革命导致了城市居住条件恶劣、环境污染严重、疾病与犯罪流行等一系列社会问题。全球性生态危机;个人信息泄露,网络安全问题层出不穷;年轻人沉溺网络世界;

辩证看待三次工业革命影响

讲

知识拓展

04

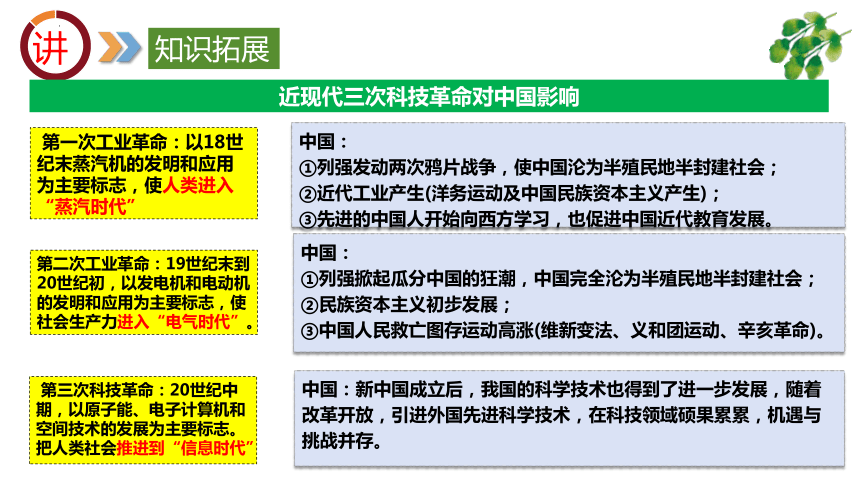

近现代三次科技革命对中国影响

中国:

①列强发动两次鸦片战争,使中国沦为半殖民地半封建社会;

②近代工业产生(洋务运动及中国民族资本主义产生);

③先进的中国人开始向西方学习,也促进中国近代教育发展。

中国:

①列强掀起瓜分中国的狂潮,中国完全沦为半殖民地半封建社会;②民族资本主义初步发展;

③中国人民救亡图存运动高涨(维新变法、义和团运动、辛亥革命)。

中国:新中国成立后,我国的科学技术也得到了进一步发展,随着改革开放,引进外国先进科学技术,在科技领域硕果累累,机遇与挑战并存。

第一次工业革命:以18世纪末蒸汽机的发明和应用为主要标志,使人类进入“蒸汽时代”

第二次工业革命:19世纪末到20世纪初,以发电机和电动机的发明和应用为主要标志,使社会生产力进入“电气时代”。

第三次科技革命:20世纪中期,以原子能、电子计算机和空间技术的发展为主要标志。把人类社会推进到“信息时代”

讲

1.新质生产力与科技

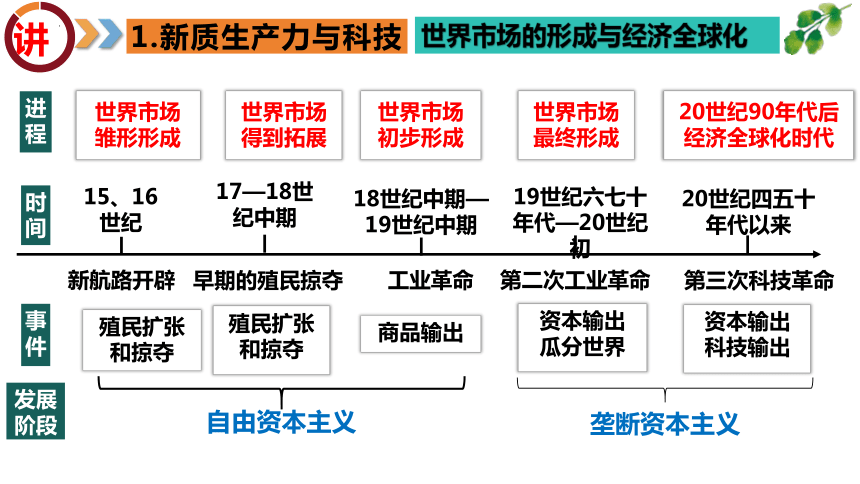

世界市场的形成与经济全球化

事件

时间

殖民扩张和掠夺

资本输出

瓜分世界

资本输出

科技输出

世界市场雏形形成

进程

15、16世纪

17—18世纪中期

18世纪中期—19世纪中期

19世纪六七十年代—20世纪初

新航路开辟

早期的殖民掠夺

工业革命

第二次工业革命

第三次科技革命

20世纪四五十年代以来

殖民扩张和掠夺

商品输出

世界市场得到拓展

世界市场初步形成

世界市场最终形成

20世纪90年代后

经济全球化时代

自由资本主义

垄断资本主义

发展阶段

探

核心素养-家国情怀

小组讨论

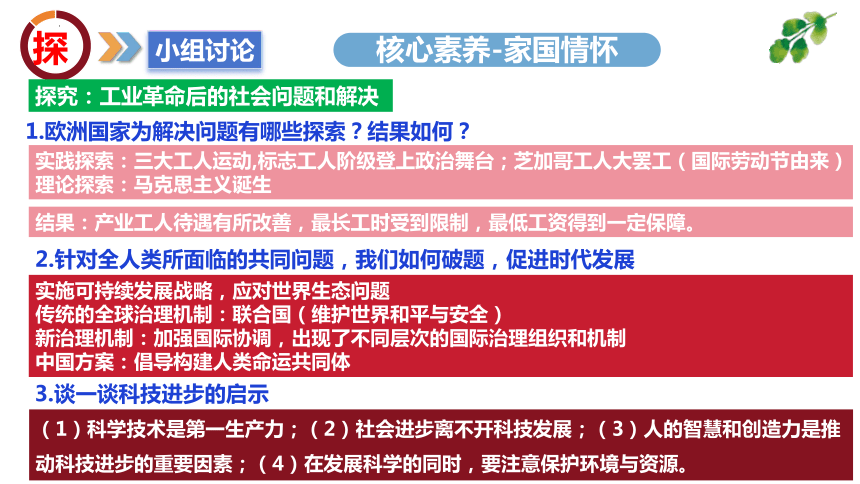

探究:工业革命后的社会问题和解决

1.欧洲国家为解决问题有哪些探索?结果如何?

实践探索:三大工人运动,标志工人阶级登上政治舞台;芝加哥工人大罢工(国际劳动节由来)

理论探索:马克思主义诞生

结果:产业工人待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障。

2.针对全人类所面临的共同问题,我们如何破题,促进时代发展

实施可持续发展战略,应对世界生态问题

传统的全球治理机制:联合国(维护世界和平与安全)

新治理机制:加强国际协调,出现了不同层次的国际治理组织和机制

中国方案:倡导构建人类命运共同体

3.谈一谈科技进步的启示

(1)科学技术是第一生产力;(2)社会进步离不开科技发展;(3)人的智慧和创造力是推动科技进步的重要因素;(4)在发展科学的同时,要注意保护环境与资源。

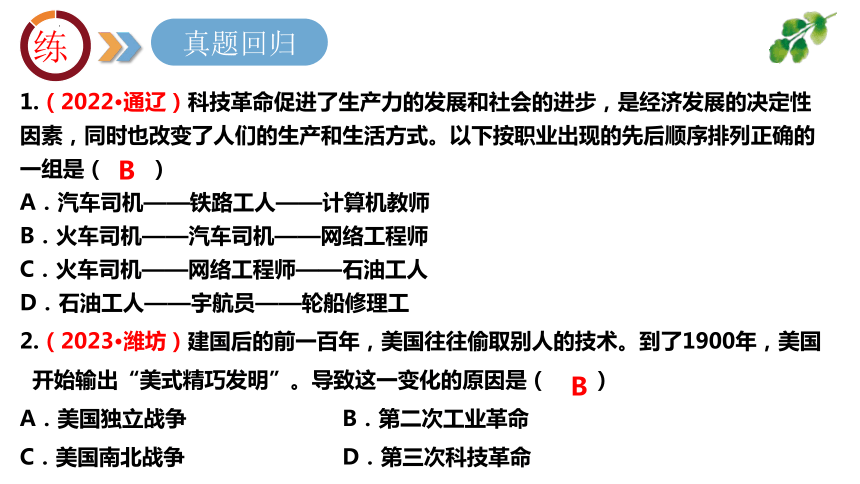

练

2.(2023 潍坊)建国后的前一百年,美国往往偷取别人的技术。到了1900年,美国开始输出“美式精巧发明”。导致这一变化的原因是( )

A.美国独立战争 B.第二次工业革命

C.美国南北战争 D.第三次科技革命

1.(2022 通辽)科技革命促进了生产力的发展和社会的进步,是经济发展的决定性因素,同时也改变了人们的生产和生活方式。以下按职业出现的先后顺序排列正确的一组是( )

A.汽车司机——铁路工人——计算机教师

B.火车司机——汽车司机——网络工程师

C.火车司机——网络工程师——石油工人

D.石油工人——宇航员——轮船修理工

B

B

真题回归

练

【新考法】 核心素养—考查的是工业革命的成就,主要考查的是学生的识记能力和知识迁移能力

1.下列有关三次科技革命成果及其影响的组合,完全正确的一项是( )

A.瓦特改良蒸汽机——人类进入“蒸汽时代”

B.“旅行者号”试车成功——水上交通迅速发展

C.电动机的发明——汽车成为大众化的交通工具

D.生物工程——促使电子计算机的发明主义

A

命题预测

练

命题预测

【新考法】 新情境——考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记三次科技革命的相关史实。

2.全球经济演变的本质就是科技突破带来生产力和生产关系的变革。下列说法错误的是( )

A.工业革命使资本主义最终战胜封建主义

B.第二次工业革命使主要资本主义国家出现了垄断组织

C.计算机网络的普及推动了全球经济一体化

D.三次科技革命中科学与技术都紧密相结合

D

考点二

中国古代生产力

讲

2.中国古代生产力的演变

04

比较归纳

中国古代农业生产工具的演进

素养提升:古代农业生产工具的革新是劳动人民智慧结晶的体现,反映了社会生产力的进步→家国情怀、唯物史观

讲

04

比较归纳

2.中国古代生产力的演变

古代手工业发展

讲

04

比较归纳

2.中国古代生产力的演变

古代商业的发展

讲

知识总结

04

古代中国科技成就

(一)涉及领域:天文、历法、数学、医学、农学等

(二)发展历程:

(三)中国古代科技发展的特点:

(1)中国古代科技具有很强的实用性,服务于生产和巩固统治的需要。

(2)中国古代科技著作大多是对生产经验的直接记载或对自然现象的直观描述,具有较强的经验性。

(3)古代科学理论的技术化倾向严重,而这些技术又不具有开放性,没有转化为普遍的生产力。

总之,中国古代科技对世界造成了重大影响,为世界科学技术做出了重大贡献。

探

小组讨论

核心素养-唯物史观

(1)以上四幅图片蕴含的历史信息,分别体现了“盛唐气象”的什么内容

(2)“盛唐气象”是由多种因素促成的。从中,你得到哪些重要启示?

体现的内容

图1

图2

图3

图4

国家统一安定是社会发展、繁荣的前提;

政治清明是社会进步的重要保障;

制度创新有利于激发社会活力;

改善民生是国家发展的要务;

人民群众是历史的创造者;

对外开放交流有助于增强国力。

经济发展迅速,呈现繁荣景象

民族政策开明,民族交融进一步发展

社会风气比较开放,充满活力

文学艺术丰富多彩,成就斐然

练

1.(2023 海南)东晋初年,江南粮荒严重,但南北劳动人民两支生产大军,用无比坚韧的力量战胜了自然,使江南农业发展迈进一大步,这表明江南农业发展得益于( )

A.自然环境优越 B.生产工具改进

C.高产作物引进 D.农民辛勤劳动

D

2.(2023 北京)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

A

真题回归

练

命题预测

【新考法】 新情境——考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记北京人的生产生活状况。

【新考法】 核心素养——考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记铁农具与牛耕使用的意义。

1.“……生活在距今约70﹣20万年,制作石器采用不同的打制方法,会长时间保存火种。”请你判断□□应该填写( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

2.生产力是古代社会进步的最终动力,春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是( )

A.手工业的发展 B.农业技术的进步

C.水利工程的兴修 D.铁制农具和牛耕的使用

B

D

考点三

中国式现代化

讲

3.中国式现代化

中国式现代化含义

历史唯物主义认为,物质生产力是全部社会生活的物质前提,同生产力发展一定阶段相适应的生产关系的总和构成社会经济基础。以新的生产力理论指导高质量发展,加快发展新质生产力,是中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务,推动高质量的重要举措。

【概念辨析】中国式现代化的内涵

中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是

人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。

——中国共产党第二十次全国代表大会报告

讲

3.中国式现代化

中国近代民族资本主义的发展

1860

1870

1895

1912

1919

1927

1936

1945

1949

1952

1956

19世纪末:

初步发展

夹缝

产生

一战期间:

短暂春天

一战后:

迅速萧条

国民政府前期:

较快发展

抗日战争:

日益萎缩

解放战争:

陷入绝境

建国后:

获得新生,改造为公

1953年后我国向社会主义工业化迈进

发展

程度

时间

近代民族资本主义,先天不足(资金少、规模小、环境差)、)过程曲折受到三座大山(帝国主义、封建主义、官僚资本主义)压迫,后天畸形(总体水平落后、主要是轻工业、集中于沿海沿江),最终经历日本侵华战争等打击陷入绝境。

讲

3.中国式现代化

中国共产党成功创造了中国式现代化新道路(1949年-今)

时期 特点 取得成就

新民主主义革命时期

社会主义革命和建设时期

改革开放新时期

中国特色社会主义建设新时代

前提条件

奠基时期

快速发展期

走向成熟

领导中国人民取得新民主主义革命的胜利,建立了独立自主的新中国,为开创中国式现代化道路创造了根本社会条件。

确立了社会主义基本制度,推进了社会主义建设,建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为中国式现代化新道路奠定了根本政治前提和经济基础。

开创了中国特色社会主义道路,中国经济在快速增长中创造了世界奇迹,形成了充满新活力的社会主义市场经济体制,实现了人民生活总体小康、奔向全面小康的历史性跨越,为推进中国式现代化道路提供了充满活力的体制保证和快速发展的物质条件。中国式现代化新道路基本成型。

全面建成小康社会,基本实现了工业化,实现了第一个百年奋斗目标,中国式现代化新道路的理论和制度体系日趋完善,物质基础更为坚实,全国人民对中国式现代化新道路更加自信。并创造性地提出了"中国式现代化道路"的重要论断,开辟了新时代中国现代化发展的新境界。

讲

知识梳理

中国的现代化发展历程

走西方的路

走苏联的路

走自己的路

国家独立和民族解放是实现现代化的基本前提。

解放思想是推动现代化的首要条件。要实践创新、制度创新,理论创新,不断完善中国特色社会主义制度。

要坚持改革开放,善于学习先进的文明。

地主阶级、资产阶级不能救中国。资本主义道路在中国行不通。中国的现代化事业,需要先进的政治力量来领导。(坚持中国共产党的领导)

要坚持以经济建设为中心,注重科技创新......

一切从实际出发,实事求是,中国的现代化必须与本国实际国情相结合,走中国特色社会主义道路。

讲

知识拓展

项目 中国式现代化 西方现代化

不同 方式 中国现代化走和平发展之路 西方现代化过程伴随殖民扩张和剥削压迫

背景原因 中国传统文化中的和平理念 西方流行强取豪夺、霸权横行

发展类型 中国是后发型 西方是先发型

实施主导 中国是政府主导 西方是私人资本家主导

发展环境 在“和平与发展是时代主题”的国际环境 在殖民扩张和争夺激烈的环境中

制度保障 广泛意义的人民民主制度 资产阶级代议制

经济基础 生产资料公有制为主体 生产资料私有制为主体

成果分配 人民共享现代化成果 贫富差距悬殊

国际影响 增强了世界和平力量 成为了地区冲突和世界动荡的重要因素

共同点 中西现代化都是以工业化、城市化、市场化、信息化为推动力,以效率化、世俗化、民主化、公平化为价值取向 中西方现代化的异同

【知识拓展】和西方相比,中国式现代化的创新之处(特点)

①中国共产党的领导②以人民为中心③以共同富裕为目标④强调人与自然和谐共生⑤注重物质文明和精神文明协调发展⑥具有和平发展、互利共赢、独立自主、自力更生的基本特征

探核心素养-唯物史观小组讨论材料时间表现2012年党的十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。并提出五位一体的中国特色社会主义建设总布局。2017年党的十九大上,习近平对第二个百年奋斗目标进行了战略规划,将全面建设社会主义现代化国家的新征程分为两个阶段来安排。(第一个阶段,从2020年到2035年,基本实现社会主义现代化,第二个阶段从2035年到本世纪中叶,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。)2021年习近平总书记正式提出“中国式现代化”,其目标是实现物质、政治、精神、社会和生态五大文明体系协调发展。2022年中共二十大,习近平指出“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领各族人民全面建成社会主义现代化强国。实现第二个。百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”据材料,概括中共十八大以来,党为推进中国社会主义现代化建设做出的努力。结合所学知识,说出取得了哪一阶段性成果。努力:确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。提出五位一体的中国特色社会主义建设总布局。对第二个百年奋斗目标进行了战略规划。提出了中国式现代化的命题和五个文明体系协调发展的目标。强调以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。阶段性成果:2021年,我国实现了第一个百年奋斗目标,全面建成小康社会,历史性的解决了绝对贫困问题。探核心素养-唯物史观小组讨论材料时间表现2012年党的十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。并提出五位一体的中国特色社会主义建设总布局。2017年党的十九大上,习近平对第二个百年奋斗目标进行了战略规划,将全面建设社会主义现代化国家的新征程分为两个阶段来安排。(第一个阶段,从2020年到2035年,基本实现社会主义现代化,第二个阶段从2035年到本世纪中叶,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。)2021年习近平总书记正式提出“中国式现代化”,其目标是实现物质、政治、精神、社会和生态五大文明体系协调发展。2022年中共二十大,习近平指出“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领各族人民全面建成社会主义现代化强国。实现第二个。百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”据材料,概括中共十八大以来,党为推进中国社会主义现代化建设做出的努力。结合所学知识,说出取得了哪一阶段性成果。练

真题回归

更多试题见讲练word

1.(2023 西宁)“当今世界国家之间的经济联系日益紧密,让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流,是不可能,也是不符合历史潮流的。”材料反映了当今世界( )

A.文化多样化持续推进 B.国防现代化进程加快

C.政治民主化深入发展 D.经济全球化趋势加强

D

2.(2022 深圳)他们的目的在于恢复儒家的地位,使这个极其落魄的帝国恢复传统专制制度那种平静安稳的统治。但是也逐渐认识到改革和谨慎的现代化的必要性。“改革和谨慎的现代化”是指( )

A.洋务运动 B.新文化运动

C.戊戌变法 D.实业救国

C

练

命题预测

更多试题见讲练word

1.2024年3月,全国“两会”在北京召开,“中国式现代化”“新质生产力”等成为今年代表们热点议题。材料反映国家每年召开“两会”目的是( )

A.《中华人民共和国宪法》的规定

B.中国共产党领导下多党合作制的制度安排

C.全国人民为了凝聚共识,更好建设社会主义

D.人民代表大会制度的制度安排

C

2.“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”该文字出自( )

A.中共十六大报告 B.中共十七大报告

C.中共十八大报告 D.中共二十大报告

D

【新考法】 新情境——考查人民代表大会制度和政治协商会议制度,

【新考法】 新情境——考查中国特色社会主义理论体系,考查调用所学知识分析历史问题的能力。

历史史实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩;

历史解释是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。

考点一

新质生产力与科技

讲

1.新质生产力与科技

新质生产力的含义

新质生产力:指的是在生产力领域发生根本性变化的生产力形式,这种变化体现为技术创新、模式创新、产业创新和管理创新,它代表了社会生产力演化的一次巨大跃升。

新质生产力表现

技术创新

模式创新

产业创新

管理创新

创 新

是驱动力

新质生产力相较于传统生产力,具有更高的技术水平、更好的质量、更高的效率和更强的可持续性。

它强调创新驱动,特别是依靠科技创新来推动生产力的提升,区别于依靠大量资源投入、高度消耗资源的生产力发展方式,符合高质量发展要求,体现了数字时代的融合性和新内涵。

生产力提升

解析切入点

科技创新

讲

1.新质生产力与科技

生产力的发展

电子计算机

打制石器

磨制石器

青铜器

铁农具

牛耕

蒸汽机

电动机

内燃机

石器时代

青铜时代

铁器时代

蒸汽时代

电气时代

信息时代

生产工具的改进体现了生产技术和生产力的发展

讲1.新质生产力与科技世界史上的三次工业革命第一次工业革命第二次工业革命第三次工业革命时间18世纪60年代--19世纪上半期19世纪70年代--20世纪初20世纪40年代至今主要标志改良蒸汽机的使用电力的广泛应用计算机的发明和广泛使用主要成就蒸汽机、蒸汽火车、汽船电力、汽车、化工、石油开采计算机、原子能、航天技术、生物工程、新材料技术等特点首先发生在英国,技术发明者都是有实践经验的工人或机械师;使人类进入“蒸汽时代”科学同技术开始紧密结合;新技术的发明几乎同时发生在几个国家;一些国家两次工业革命交叉进行“电气时代”科学技术推动生产力的发展,转化为直接生产力的速度加快;科学和技术密切结合,相互促进;科学技术和各个领域相互渗透。“信息时代”讲

1.新质生产力与科技

引起生产方式的变化

(一)生产力变化:蒸汽时代、电气时代、信息时代

(二)生产组织形式的变化:工厂制、垄断组织、生产国际化

引起生活方式的变化

科技革命

辩证看待三次工业革命影响

城乡变化、交通与通信进步、教育不断推广、

人类文化生活出现新的模式、人类视野开阔

讲

1.新质生产力与科技

然而,在科学成功的背后,我们必须看到一个潜在的危险正显露出来;人类大规模地开发大自然,虽然掌握了更高的能量,有了支配自然界的能力,但却动摇了人类生存的根基。 ──吴国盛《科学的历程》

网络安全

水污染

战争

疾病与犯罪

工业革命导致了城市居住条件恶劣、环境污染严重、疾病与犯罪流行等一系列社会问题。全球性生态危机;个人信息泄露,网络安全问题层出不穷;年轻人沉溺网络世界;

辩证看待三次工业革命影响

讲

知识拓展

04

近现代三次科技革命对中国影响

中国:

①列强发动两次鸦片战争,使中国沦为半殖民地半封建社会;

②近代工业产生(洋务运动及中国民族资本主义产生);

③先进的中国人开始向西方学习,也促进中国近代教育发展。

中国:

①列强掀起瓜分中国的狂潮,中国完全沦为半殖民地半封建社会;②民族资本主义初步发展;

③中国人民救亡图存运动高涨(维新变法、义和团运动、辛亥革命)。

中国:新中国成立后,我国的科学技术也得到了进一步发展,随着改革开放,引进外国先进科学技术,在科技领域硕果累累,机遇与挑战并存。

第一次工业革命:以18世纪末蒸汽机的发明和应用为主要标志,使人类进入“蒸汽时代”

第二次工业革命:19世纪末到20世纪初,以发电机和电动机的发明和应用为主要标志,使社会生产力进入“电气时代”。

第三次科技革命:20世纪中期,以原子能、电子计算机和空间技术的发展为主要标志。把人类社会推进到“信息时代”

讲

1.新质生产力与科技

世界市场的形成与经济全球化

事件

时间

殖民扩张和掠夺

资本输出

瓜分世界

资本输出

科技输出

世界市场雏形形成

进程

15、16世纪

17—18世纪中期

18世纪中期—19世纪中期

19世纪六七十年代—20世纪初

新航路开辟

早期的殖民掠夺

工业革命

第二次工业革命

第三次科技革命

20世纪四五十年代以来

殖民扩张和掠夺

商品输出

世界市场得到拓展

世界市场初步形成

世界市场最终形成

20世纪90年代后

经济全球化时代

自由资本主义

垄断资本主义

发展阶段

探

核心素养-家国情怀

小组讨论

探究:工业革命后的社会问题和解决

1.欧洲国家为解决问题有哪些探索?结果如何?

实践探索:三大工人运动,标志工人阶级登上政治舞台;芝加哥工人大罢工(国际劳动节由来)

理论探索:马克思主义诞生

结果:产业工人待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障。

2.针对全人类所面临的共同问题,我们如何破题,促进时代发展

实施可持续发展战略,应对世界生态问题

传统的全球治理机制:联合国(维护世界和平与安全)

新治理机制:加强国际协调,出现了不同层次的国际治理组织和机制

中国方案:倡导构建人类命运共同体

3.谈一谈科技进步的启示

(1)科学技术是第一生产力;(2)社会进步离不开科技发展;(3)人的智慧和创造力是推动科技进步的重要因素;(4)在发展科学的同时,要注意保护环境与资源。

练

2.(2023 潍坊)建国后的前一百年,美国往往偷取别人的技术。到了1900年,美国开始输出“美式精巧发明”。导致这一变化的原因是( )

A.美国独立战争 B.第二次工业革命

C.美国南北战争 D.第三次科技革命

1.(2022 通辽)科技革命促进了生产力的发展和社会的进步,是经济发展的决定性因素,同时也改变了人们的生产和生活方式。以下按职业出现的先后顺序排列正确的一组是( )

A.汽车司机——铁路工人——计算机教师

B.火车司机——汽车司机——网络工程师

C.火车司机——网络工程师——石油工人

D.石油工人——宇航员——轮船修理工

B

B

真题回归

练

【新考法】 核心素养—考查的是工业革命的成就,主要考查的是学生的识记能力和知识迁移能力

1.下列有关三次科技革命成果及其影响的组合,完全正确的一项是( )

A.瓦特改良蒸汽机——人类进入“蒸汽时代”

B.“旅行者号”试车成功——水上交通迅速发展

C.电动机的发明——汽车成为大众化的交通工具

D.生物工程——促使电子计算机的发明主义

A

命题预测

练

命题预测

【新考法】 新情境——考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记三次科技革命的相关史实。

2.全球经济演变的本质就是科技突破带来生产力和生产关系的变革。下列说法错误的是( )

A.工业革命使资本主义最终战胜封建主义

B.第二次工业革命使主要资本主义国家出现了垄断组织

C.计算机网络的普及推动了全球经济一体化

D.三次科技革命中科学与技术都紧密相结合

D

考点二

中国古代生产力

讲

2.中国古代生产力的演变

04

比较归纳

中国古代农业生产工具的演进

素养提升:古代农业生产工具的革新是劳动人民智慧结晶的体现,反映了社会生产力的进步→家国情怀、唯物史观

讲

04

比较归纳

2.中国古代生产力的演变

古代手工业发展

讲

04

比较归纳

2.中国古代生产力的演变

古代商业的发展

讲

知识总结

04

古代中国科技成就

(一)涉及领域:天文、历法、数学、医学、农学等

(二)发展历程:

(三)中国古代科技发展的特点:

(1)中国古代科技具有很强的实用性,服务于生产和巩固统治的需要。

(2)中国古代科技著作大多是对生产经验的直接记载或对自然现象的直观描述,具有较强的经验性。

(3)古代科学理论的技术化倾向严重,而这些技术又不具有开放性,没有转化为普遍的生产力。

总之,中国古代科技对世界造成了重大影响,为世界科学技术做出了重大贡献。

探

小组讨论

核心素养-唯物史观

(1)以上四幅图片蕴含的历史信息,分别体现了“盛唐气象”的什么内容

(2)“盛唐气象”是由多种因素促成的。从中,你得到哪些重要启示?

体现的内容

图1

图2

图3

图4

国家统一安定是社会发展、繁荣的前提;

政治清明是社会进步的重要保障;

制度创新有利于激发社会活力;

改善民生是国家发展的要务;

人民群众是历史的创造者;

对外开放交流有助于增强国力。

经济发展迅速,呈现繁荣景象

民族政策开明,民族交融进一步发展

社会风气比较开放,充满活力

文学艺术丰富多彩,成就斐然

练

1.(2023 海南)东晋初年,江南粮荒严重,但南北劳动人民两支生产大军,用无比坚韧的力量战胜了自然,使江南农业发展迈进一大步,这表明江南农业发展得益于( )

A.自然环境优越 B.生产工具改进

C.高产作物引进 D.农民辛勤劳动

D

2.(2023 北京)战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.生产工具的进步推动社会发展

B.铁制工具完全取代了木石工具

C.各国变法带来生产工具的改进

D.水利工程为国家统一创造条件

A

真题回归

练

命题预测

【新考法】 新情境——考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记北京人的生产生活状况。

【新考法】 核心素养——考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记铁农具与牛耕使用的意义。

1.“……生活在距今约70﹣20万年,制作石器采用不同的打制方法,会长时间保存火种。”请你判断□□应该填写( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

2.生产力是古代社会进步的最终动力,春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是( )

A.手工业的发展 B.农业技术的进步

C.水利工程的兴修 D.铁制农具和牛耕的使用

B

D

考点三

中国式现代化

讲

3.中国式现代化

中国式现代化含义

历史唯物主义认为,物质生产力是全部社会生活的物质前提,同生产力发展一定阶段相适应的生产关系的总和构成社会经济基础。以新的生产力理论指导高质量发展,加快发展新质生产力,是中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务,推动高质量的重要举措。

【概念辨析】中国式现代化的内涵

中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是

人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。

——中国共产党第二十次全国代表大会报告

讲

3.中国式现代化

中国近代民族资本主义的发展

1860

1870

1895

1912

1919

1927

1936

1945

1949

1952

1956

19世纪末:

初步发展

夹缝

产生

一战期间:

短暂春天

一战后:

迅速萧条

国民政府前期:

较快发展

抗日战争:

日益萎缩

解放战争:

陷入绝境

建国后:

获得新生,改造为公

1953年后我国向社会主义工业化迈进

发展

程度

时间

近代民族资本主义,先天不足(资金少、规模小、环境差)、)过程曲折受到三座大山(帝国主义、封建主义、官僚资本主义)压迫,后天畸形(总体水平落后、主要是轻工业、集中于沿海沿江),最终经历日本侵华战争等打击陷入绝境。

讲

3.中国式现代化

中国共产党成功创造了中国式现代化新道路(1949年-今)

时期 特点 取得成就

新民主主义革命时期

社会主义革命和建设时期

改革开放新时期

中国特色社会主义建设新时代

前提条件

奠基时期

快速发展期

走向成熟

领导中国人民取得新民主主义革命的胜利,建立了独立自主的新中国,为开创中国式现代化道路创造了根本社会条件。

确立了社会主义基本制度,推进了社会主义建设,建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为中国式现代化新道路奠定了根本政治前提和经济基础。

开创了中国特色社会主义道路,中国经济在快速增长中创造了世界奇迹,形成了充满新活力的社会主义市场经济体制,实现了人民生活总体小康、奔向全面小康的历史性跨越,为推进中国式现代化道路提供了充满活力的体制保证和快速发展的物质条件。中国式现代化新道路基本成型。

全面建成小康社会,基本实现了工业化,实现了第一个百年奋斗目标,中国式现代化新道路的理论和制度体系日趋完善,物质基础更为坚实,全国人民对中国式现代化新道路更加自信。并创造性地提出了"中国式现代化道路"的重要论断,开辟了新时代中国现代化发展的新境界。

讲

知识梳理

中国的现代化发展历程

走西方的路

走苏联的路

走自己的路

国家独立和民族解放是实现现代化的基本前提。

解放思想是推动现代化的首要条件。要实践创新、制度创新,理论创新,不断完善中国特色社会主义制度。

要坚持改革开放,善于学习先进的文明。

地主阶级、资产阶级不能救中国。资本主义道路在中国行不通。中国的现代化事业,需要先进的政治力量来领导。(坚持中国共产党的领导)

要坚持以经济建设为中心,注重科技创新......

一切从实际出发,实事求是,中国的现代化必须与本国实际国情相结合,走中国特色社会主义道路。

讲

知识拓展

项目 中国式现代化 西方现代化

不同 方式 中国现代化走和平发展之路 西方现代化过程伴随殖民扩张和剥削压迫

背景原因 中国传统文化中的和平理念 西方流行强取豪夺、霸权横行

发展类型 中国是后发型 西方是先发型

实施主导 中国是政府主导 西方是私人资本家主导

发展环境 在“和平与发展是时代主题”的国际环境 在殖民扩张和争夺激烈的环境中

制度保障 广泛意义的人民民主制度 资产阶级代议制

经济基础 生产资料公有制为主体 生产资料私有制为主体

成果分配 人民共享现代化成果 贫富差距悬殊

国际影响 增强了世界和平力量 成为了地区冲突和世界动荡的重要因素

共同点 中西现代化都是以工业化、城市化、市场化、信息化为推动力,以效率化、世俗化、民主化、公平化为价值取向 中西方现代化的异同

【知识拓展】和西方相比,中国式现代化的创新之处(特点)

①中国共产党的领导②以人民为中心③以共同富裕为目标④强调人与自然和谐共生⑤注重物质文明和精神文明协调发展⑥具有和平发展、互利共赢、独立自主、自力更生的基本特征

探核心素养-唯物史观小组讨论材料时间表现2012年党的十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。并提出五位一体的中国特色社会主义建设总布局。2017年党的十九大上,习近平对第二个百年奋斗目标进行了战略规划,将全面建设社会主义现代化国家的新征程分为两个阶段来安排。(第一个阶段,从2020年到2035年,基本实现社会主义现代化,第二个阶段从2035年到本世纪中叶,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。)2021年习近平总书记正式提出“中国式现代化”,其目标是实现物质、政治、精神、社会和生态五大文明体系协调发展。2022年中共二十大,习近平指出“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领各族人民全面建成社会主义现代化强国。实现第二个。百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”据材料,概括中共十八大以来,党为推进中国社会主义现代化建设做出的努力。结合所学知识,说出取得了哪一阶段性成果。努力:确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。提出五位一体的中国特色社会主义建设总布局。对第二个百年奋斗目标进行了战略规划。提出了中国式现代化的命题和五个文明体系协调发展的目标。强调以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。阶段性成果:2021年,我国实现了第一个百年奋斗目标,全面建成小康社会,历史性的解决了绝对贫困问题。探核心素养-唯物史观小组讨论材料时间表现2012年党的十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。并提出五位一体的中国特色社会主义建设总布局。2017年党的十九大上,习近平对第二个百年奋斗目标进行了战略规划,将全面建设社会主义现代化国家的新征程分为两个阶段来安排。(第一个阶段,从2020年到2035年,基本实现社会主义现代化,第二个阶段从2035年到本世纪中叶,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。)2021年习近平总书记正式提出“中国式现代化”,其目标是实现物质、政治、精神、社会和生态五大文明体系协调发展。2022年中共二十大,习近平指出“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领各族人民全面建成社会主义现代化强国。实现第二个。百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”据材料,概括中共十八大以来,党为推进中国社会主义现代化建设做出的努力。结合所学知识,说出取得了哪一阶段性成果。练

真题回归

更多试题见讲练word

1.(2023 西宁)“当今世界国家之间的经济联系日益紧密,让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流,是不可能,也是不符合历史潮流的。”材料反映了当今世界( )

A.文化多样化持续推进 B.国防现代化进程加快

C.政治民主化深入发展 D.经济全球化趋势加强

D

2.(2022 深圳)他们的目的在于恢复儒家的地位,使这个极其落魄的帝国恢复传统专制制度那种平静安稳的统治。但是也逐渐认识到改革和谨慎的现代化的必要性。“改革和谨慎的现代化”是指( )

A.洋务运动 B.新文化运动

C.戊戌变法 D.实业救国

C

练

命题预测

更多试题见讲练word

1.2024年3月,全国“两会”在北京召开,“中国式现代化”“新质生产力”等成为今年代表们热点议题。材料反映国家每年召开“两会”目的是( )

A.《中华人民共和国宪法》的规定

B.中国共产党领导下多党合作制的制度安排

C.全国人民为了凝聚共识,更好建设社会主义

D.人民代表大会制度的制度安排

C

2.“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”该文字出自( )

A.中共十六大报告 B.中共十七大报告

C.中共十八大报告 D.中共二十大报告

D

【新考法】 新情境——考查人民代表大会制度和政治协商会议制度,

【新考法】 新情境——考查中国特色社会主义理论体系,考查调用所学知识分析历史问题的能力。

同课章节目录