广东省东莞樟木头中学人教版九年级语文上册课件:3-9故乡(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 广东省东莞樟木头中学人教版九年级语文上册课件:3-9故乡(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-05 18:14:18 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。鲁 迅故乡学习目标1、熟悉课文内容,理清故事情节。

2、品味语言,探讨人物形象与小说的主题。

3、理解运用对比手法刻画人物、突出主题的写法。

1.作者简介:

本文选自《呐喊》,作者鲁迅(1881一1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。小说集有《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等。

2.时代背景:

1919年12月鲁迅回故乡绍兴接母亲到北京,目睹了在现实社会生活的重压下失去了精神生命力的故乡的人和事,十分悲愤,1921年1月便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。阴晦( )? 萧索( )??

愕然( )??鄙夷( )??

嗤笑( ) 瑟索( )??

折本( )??惘然( )???

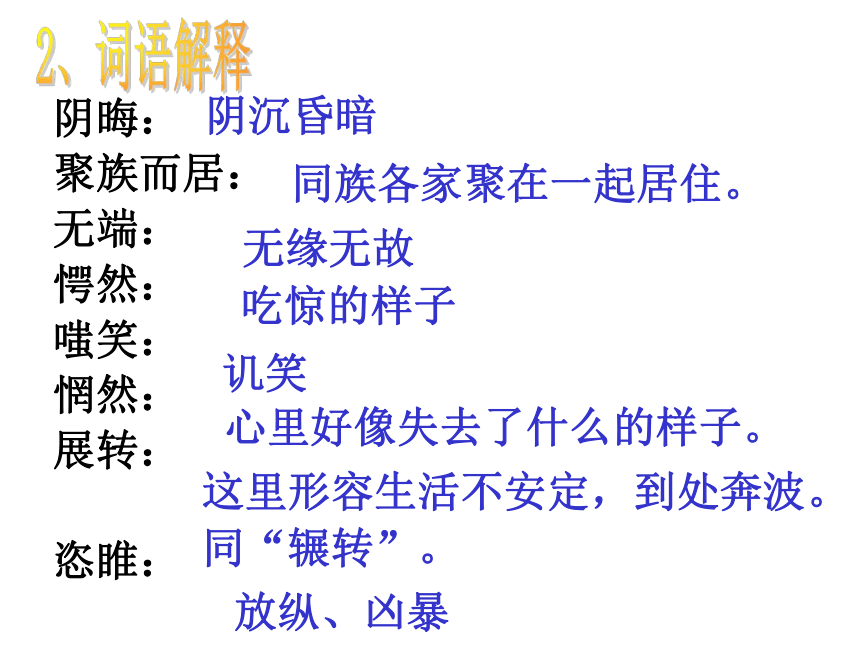

恣睢( ) 1、给下列字词注音 huìxiāo?suǒèbǐchīsè??suǒshéwǎngzì?suī阴晦:

聚族而居:

无端:

愕然:

嗤笑:

惘然:

展转:

恣睢:阴沉昏暗同族各家聚在一起居住。无缘无故吃惊的样子讥笑心里好像失去了什么的样子。这里形容生活不安定,到处奔波。

同“辗转”。放纵、凶暴2、词语解释1、熟悉课文,思考小说的线索、情节结构。 线索:我回故乡的见闻和感受 情节:回故乡——在故乡——离故乡

(时间顺序)2.小说中写了哪些人物?他们的身份各是什么?互相之间有什么关系? “我”(迅哥儿)、“我”的母亲、宏儿(“我”的侄儿)、闰土(“我”儿时的好友)、杨二嫂(“我”老家的街坊邻居)、水生(闰土的第五个孩子) 一、整体感知3、回到故乡,我的感受是什么?为什么是这样的感受?悲凉、悲哀故乡的景、故乡的人 故乡的景:

(1)记忆中的故乡:令人神往——深蓝的天空、金黄的圆月、碧绿的西瓜、英雄的少年。

(2)现实中的故乡:萧索悲凉——阴晦的天气、呜呜的冷风、苍黄的天底、萧索的村庄。? 神异的图画萧索的荒村故乡的人:(1)杨二嫂:? 年轻时:“豆腐西施”、终日坐着年轻美丽

文静本分二十多年后“凸颧骨”“薄嘴唇”“细脚伶仃的圆规”“哈!这模样了,胡子这么长了!”

“不认识了么,我还抱过你咧!”

“忘了?这真是贵人眼高……”

“……让我拿去吧……”

“阿呀呀,你放了道台了,……”“……慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。”泼悍、放肆、尖刻、自私肖像:语言:行动:(2)闰土 十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈上套一个银项圈,有一双红活圆实的手身材增加了一倍,脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛周围肿得通红,头戴破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着,手提一个纸包和一支长烟管,手又粗又笨而且开裂,像是松树皮了雪地捕鸟、月夜刺查,心里有无穷尽的希奇事说话吞吞吐吐,断断续续,谦恭而又含糊,显得迟疑麻木。只是不怕我。不到半日,我们便熟识了(情真意切亲密无间)对“我”恭恭敬敬,称呼“我”为老爷,和“我”之间隔了一层可悲的厚障壁了天真活泼,对生活充满热情和希望悲哀、痛苦,生活压得他喘不过气来。而他把幸福的希望寄托在神灵身上????

少年:淳朴天真、可亲可爱、聪明勇敢、活泼开朗、和“我”亲密无间、对生活充满热情和希望。? ????

中年:受尽生活折磨、命运悲惨、迟钝麻木、痛苦难言、被封建礼教牢牢束缚、毕恭毕敬、和“我”如隔了一层厚障壁、将希望寄托神灵。 1、闰土变成了木偶人一般,杨二嫂成了一庸俗贪婪的泼妇,造成人物性格变化的根本原因是什么呢? 二、深入探讨我的悲哀生气勃勃、热情开朗、勇敢机灵、纯真善良的小英雄苍老贫困、因循守旧、麻木迟钝、淳朴善良的木偶人变化原因:

多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅闰土闰土——是在生活重压下艰难地挣扎着的中国广大劳苦民众的代表。

杨二嫂——是一个被社会扭曲了的变形人,庸俗的小市民的典型形象。表现在自己被侮辱、被损害的同时,又在侮辱和损害着别人。 ①以杨二嫂的自私刻薄衬托闰土的淳朴善良

②以杨二嫂的变化来反映了农村经济衰败

的普遍性和严重性端庄文静的

豆腐西施放纵刻薄

自私的圆规勇敢机智天

真的小英雄苍老麻木守

旧的木偶人情同手足厚障壁美丽的神

异图画萧索的荒村悲哀一切都改变了2、结合以下问题,分析“我”是一个怎样的人?(1)“我”的生活由少年到中年发生了什么变化?好奇的少爷——辛苦展转地生活 (2) “故乡的山水也都渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋”这是为什么?

因为“我”对故乡的现实(即人与事)感到失望,故乡没有给“我”留下好印象。 指封建思想,等级观念毒害下造成人与人之间的冷淡隔膜。 (3)“我只觉得我四面有着看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”中的“高墙”指什么?(4)他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”中的“新的生活”是指什么样的生活?没有剥削和压迫,自由平等、充满幸福和希望的生活。 (5) “我想到希望,忽然害怕起来”为什么“害怕”? 因为“我”的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的新生活,但愿望能否实现是未知数,“我”不知道,所以想到希望的能否实现,自然便害怕起来。(6)为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。” 闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福生活,所以说“切近”,我的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以茫远。 (7)课文再次出现海边奇异的图画,表现了什么?烘托“我”对新生活充满希望的喜悦心情。(8)、“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话有什么深刻含义? 作者把希望比作地上的路,人们都满怀希望去奋斗,就会迎来新生活。“我” 故事的叙述者,有作者的影

子但不等同于作者。“我”是一个

同情、热爱劳动人民,对现实不满,追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。心情变化忆童年的故乡:欢愉在故乡:悲哀离故乡:觉得故乡会好的,

但很渺茫 “我”二十多年前远离故乡,过着辛苦辗转的生活。回到故乡,看到故乡的衰败萧索,看到故乡人的生活穷困悲苦,看到故乡人纯真人性的扭曲感到痛苦悲哀。但“我”不失望,“我”憧憬着美好的故乡,“我”希望故乡人过上新的生活。所以说“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民追求新生活,心怀希望的知识分子形象。希望 理想4、水生宏儿再相会有什么用意?水生宏儿——20年前的闰土和?“我”,20年后,或许不会再成为今天的闰土和“我”;对水生来说,与生俱来的苦难其实也是一种改变命运的财富!对宏儿来说,从“飞”出家门的那一刻起,他就开始“飞”向这个既陌生又新鲜的世界了。也便有了路,有了希望 三、分析文中景物描写的作用交代故事发生的时代背景、渲染气氛、烘托人物、还可推动故事情节的发展、抒发作者的思想感情等。 第2段的景物描写展示了故乡萧条的景象。既烘托了“我”的悲凉心情,又揭示了帝国主义、封建主义统治给中国农村带来的灾难。 第6段写了破落的老屋,烘托了人物悲凉的心情。 ?第12段的景物描写,展示了“我”记忆中美好故乡的景色及少年闰土机智勇敢的形象,与眼前衰败的故乡及下文中迟钝麻木的中年闰土形成鲜明的对比,从而启发人们深思故乡每况愈下的社会根源。 第88段再现了故乡的神异景色,表现了“我”创造新生活的热切愿望,升华主题。 四、主题探讨1、人的生命和活力被扼杀;2、纯真的人性被扭曲了;3、愚昧、落后、贫穷的轮回;4、渴望理想的人与人关系。 小说以“我”回故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。结构:回故乡---在故乡----离故乡写作特点1、对比少年闰土和中年闰土:

杨二嫂前后对比:

“我”与闰土前后关系:

闰土和杨二嫂:

故乡情景前后对比:

“我”、闰土和水生、宏儿:农民命运的日益悲惨反映黑暗社会病入膏肓等级观念的鸿沟难以逾越对闰土的崇敬与同情每况愈下的中国农村经济对未来生活的

向往2、运用景物描写渲染气氛,烘托人物感情。开头景物:

神异图画:

离乡景物:反映农村的衰败和“我”的悲凉心情。创造明朗愉快的气氛,烘托“我”对

少年闰土的热爱。创造静谧气氛,形成情景交融的深

远意境。3、运用准确的性格语言表现人物。杨二嫂4、巧妙地运用第一人称叙述手法,行文自然

流畅。作业练习运用对比手法刻画人物表现一个主题

2、品味语言,探讨人物形象与小说的主题。

3、理解运用对比手法刻画人物、突出主题的写法。

1.作者简介:

本文选自《呐喊》,作者鲁迅(1881一1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,中国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。小说集有《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等。

2.时代背景:

1919年12月鲁迅回故乡绍兴接母亲到北京,目睹了在现实社会生活的重压下失去了精神生命力的故乡的人和事,十分悲愤,1921年1月便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。阴晦( )? 萧索( )??

愕然( )??鄙夷( )??

嗤笑( ) 瑟索( )??

折本( )??惘然( )???

恣睢( ) 1、给下列字词注音 huìxiāo?suǒèbǐchīsè??suǒshéwǎngzì?suī阴晦:

聚族而居:

无端:

愕然:

嗤笑:

惘然:

展转:

恣睢:阴沉昏暗同族各家聚在一起居住。无缘无故吃惊的样子讥笑心里好像失去了什么的样子。这里形容生活不安定,到处奔波。

同“辗转”。放纵、凶暴2、词语解释1、熟悉课文,思考小说的线索、情节结构。 线索:我回故乡的见闻和感受 情节:回故乡——在故乡——离故乡

(时间顺序)2.小说中写了哪些人物?他们的身份各是什么?互相之间有什么关系? “我”(迅哥儿)、“我”的母亲、宏儿(“我”的侄儿)、闰土(“我”儿时的好友)、杨二嫂(“我”老家的街坊邻居)、水生(闰土的第五个孩子) 一、整体感知3、回到故乡,我的感受是什么?为什么是这样的感受?悲凉、悲哀故乡的景、故乡的人 故乡的景:

(1)记忆中的故乡:令人神往——深蓝的天空、金黄的圆月、碧绿的西瓜、英雄的少年。

(2)现实中的故乡:萧索悲凉——阴晦的天气、呜呜的冷风、苍黄的天底、萧索的村庄。? 神异的图画萧索的荒村故乡的人:(1)杨二嫂:? 年轻时:“豆腐西施”、终日坐着年轻美丽

文静本分二十多年后“凸颧骨”“薄嘴唇”“细脚伶仃的圆规”“哈!这模样了,胡子这么长了!”

“不认识了么,我还抱过你咧!”

“忘了?这真是贵人眼高……”

“……让我拿去吧……”

“阿呀呀,你放了道台了,……”“……慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。”泼悍、放肆、尖刻、自私肖像:语言:行动:(2)闰土 十一二岁,紫色圆脸,头戴小毡帽,颈上套一个银项圈,有一双红活圆实的手身材增加了一倍,脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛周围肿得通红,头戴破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着,手提一个纸包和一支长烟管,手又粗又笨而且开裂,像是松树皮了雪地捕鸟、月夜刺查,心里有无穷尽的希奇事说话吞吞吐吐,断断续续,谦恭而又含糊,显得迟疑麻木。只是不怕我。不到半日,我们便熟识了(情真意切亲密无间)对“我”恭恭敬敬,称呼“我”为老爷,和“我”之间隔了一层可悲的厚障壁了天真活泼,对生活充满热情和希望悲哀、痛苦,生活压得他喘不过气来。而他把幸福的希望寄托在神灵身上????

少年:淳朴天真、可亲可爱、聪明勇敢、活泼开朗、和“我”亲密无间、对生活充满热情和希望。? ????

中年:受尽生活折磨、命运悲惨、迟钝麻木、痛苦难言、被封建礼教牢牢束缚、毕恭毕敬、和“我”如隔了一层厚障壁、将希望寄托神灵。 1、闰土变成了木偶人一般,杨二嫂成了一庸俗贪婪的泼妇,造成人物性格变化的根本原因是什么呢? 二、深入探讨我的悲哀生气勃勃、热情开朗、勇敢机灵、纯真善良的小英雄苍老贫困、因循守旧、麻木迟钝、淳朴善良的木偶人变化原因:

多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅闰土闰土——是在生活重压下艰难地挣扎着的中国广大劳苦民众的代表。

杨二嫂——是一个被社会扭曲了的变形人,庸俗的小市民的典型形象。表现在自己被侮辱、被损害的同时,又在侮辱和损害着别人。 ①以杨二嫂的自私刻薄衬托闰土的淳朴善良

②以杨二嫂的变化来反映了农村经济衰败

的普遍性和严重性端庄文静的

豆腐西施放纵刻薄

自私的圆规勇敢机智天

真的小英雄苍老麻木守

旧的木偶人情同手足厚障壁美丽的神

异图画萧索的荒村悲哀一切都改变了2、结合以下问题,分析“我”是一个怎样的人?(1)“我”的生活由少年到中年发生了什么变化?好奇的少爷——辛苦展转地生活 (2) “故乡的山水也都渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋”这是为什么?

因为“我”对故乡的现实(即人与事)感到失望,故乡没有给“我”留下好印象。 指封建思想,等级观念毒害下造成人与人之间的冷淡隔膜。 (3)“我只觉得我四面有着看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”中的“高墙”指什么?(4)他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”中的“新的生活”是指什么样的生活?没有剥削和压迫,自由平等、充满幸福和希望的生活。 (5) “我想到希望,忽然害怕起来”为什么“害怕”? 因为“我”的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的新生活,但愿望能否实现是未知数,“我”不知道,所以想到希望的能否实现,自然便害怕起来。(6)为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。” 闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福生活,所以说“切近”,我的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以茫远。 (7)课文再次出现海边奇异的图画,表现了什么?烘托“我”对新生活充满希望的喜悦心情。(8)、“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话有什么深刻含义? 作者把希望比作地上的路,人们都满怀希望去奋斗,就会迎来新生活。“我” 故事的叙述者,有作者的影

子但不等同于作者。“我”是一个

同情、热爱劳动人民,对现实不满,追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。心情变化忆童年的故乡:欢愉在故乡:悲哀离故乡:觉得故乡会好的,

但很渺茫 “我”二十多年前远离故乡,过着辛苦辗转的生活。回到故乡,看到故乡的衰败萧索,看到故乡人的生活穷困悲苦,看到故乡人纯真人性的扭曲感到痛苦悲哀。但“我”不失望,“我”憧憬着美好的故乡,“我”希望故乡人过上新的生活。所以说“我”不是消沉的知识分子,而是一个同情、热爱劳动人民追求新生活,心怀希望的知识分子形象。希望 理想4、水生宏儿再相会有什么用意?水生宏儿——20年前的闰土和?“我”,20年后,或许不会再成为今天的闰土和“我”;对水生来说,与生俱来的苦难其实也是一种改变命运的财富!对宏儿来说,从“飞”出家门的那一刻起,他就开始“飞”向这个既陌生又新鲜的世界了。也便有了路,有了希望 三、分析文中景物描写的作用交代故事发生的时代背景、渲染气氛、烘托人物、还可推动故事情节的发展、抒发作者的思想感情等。 第2段的景物描写展示了故乡萧条的景象。既烘托了“我”的悲凉心情,又揭示了帝国主义、封建主义统治给中国农村带来的灾难。 第6段写了破落的老屋,烘托了人物悲凉的心情。 ?第12段的景物描写,展示了“我”记忆中美好故乡的景色及少年闰土机智勇敢的形象,与眼前衰败的故乡及下文中迟钝麻木的中年闰土形成鲜明的对比,从而启发人们深思故乡每况愈下的社会根源。 第88段再现了故乡的神异景色,表现了“我”创造新生活的热切愿望,升华主题。 四、主题探讨1、人的生命和活力被扼杀;2、纯真的人性被扭曲了;3、愚昧、落后、贫穷的轮回;4、渴望理想的人与人关系。 小说以“我”回故乡的见闻与感受为线索,通过闰土20多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年间中国农村衰败、萧条、日趋破产的悲惨景象,揭示广大农民生活痛苦的根源,表达了作者改造旧社会、创造新社会生活的强烈愿望。结构:回故乡---在故乡----离故乡写作特点1、对比少年闰土和中年闰土:

杨二嫂前后对比:

“我”与闰土前后关系:

闰土和杨二嫂:

故乡情景前后对比:

“我”、闰土和水生、宏儿:农民命运的日益悲惨反映黑暗社会病入膏肓等级观念的鸿沟难以逾越对闰土的崇敬与同情每况愈下的中国农村经济对未来生活的

向往2、运用景物描写渲染气氛,烘托人物感情。开头景物:

神异图画:

离乡景物:反映农村的衰败和“我”的悲凉心情。创造明朗愉快的气氛,烘托“我”对

少年闰土的热爱。创造静谧气氛,形成情景交融的深

远意境。3、运用准确的性格语言表现人物。杨二嫂4、巧妙地运用第一人称叙述手法,行文自然

流畅。作业练习运用对比手法刻画人物表现一个主题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》