人教版高中必修4自制走近文学大师课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中必修4自制走近文学大师课件(共55张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-06 12:00:29 | ||

图片预览

文档简介

课件55张PPT。“没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

——郁达夫

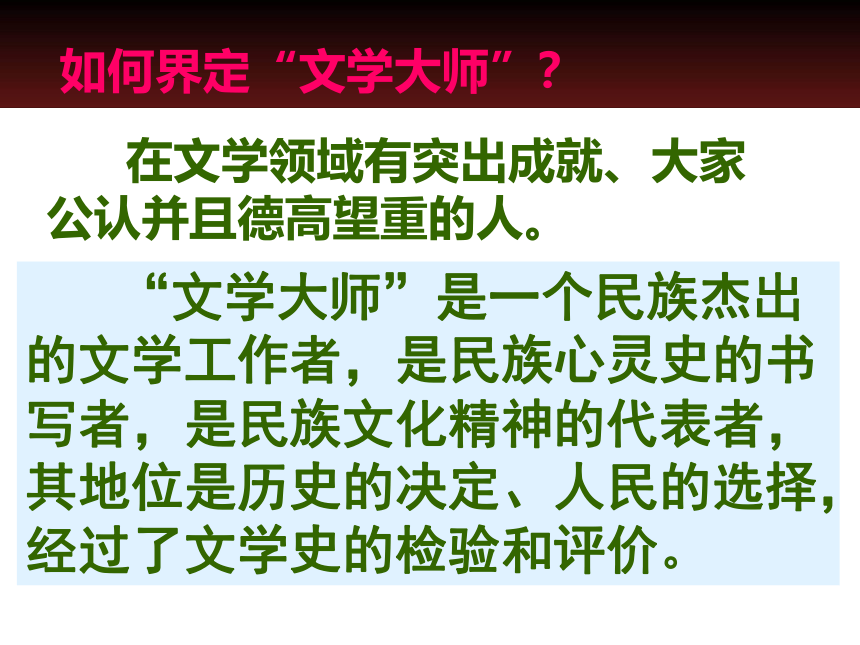

“敬而远之”走近文学大师如何界定“文学大师”? 在文学领域有突出成就、大家公认并且德高望重的人。 “文学大师”是一个民族杰出的文学工作者,是民族心灵史的书写者,是民族文化精神的代表者,其地位是历史的决定、人民的选择,经过了文学史的检验和评价。“文学大师”的相对确定性 · 确定性

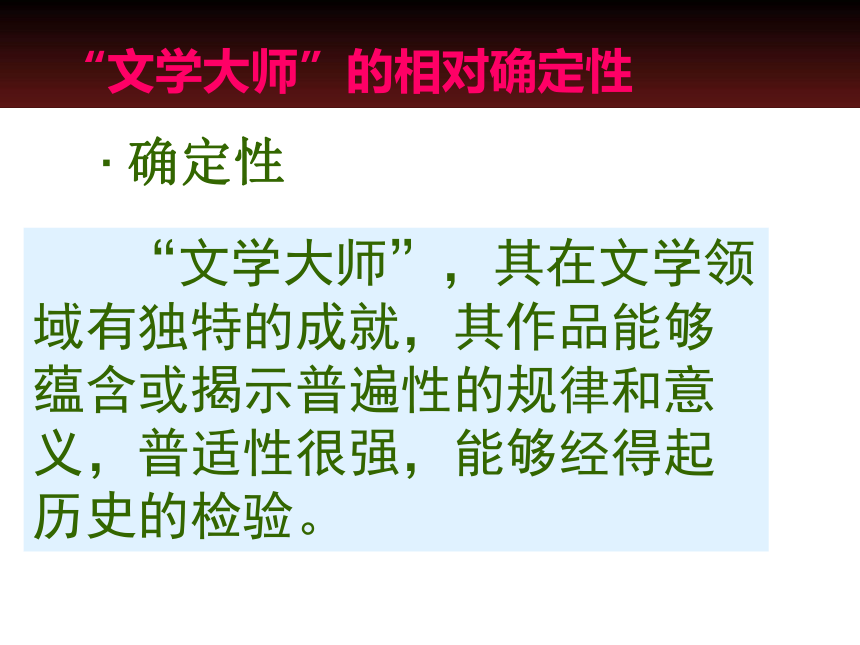

“文学大师”,其在文学领域有独特的成就,其作品能够蕴含或揭示普遍性的规律和意义,普适性很强,能够经得起历史的检验。“文学大师”的相对确定性 · 相对性

“权力话语” 米歇尔·福柯(1926—1984),

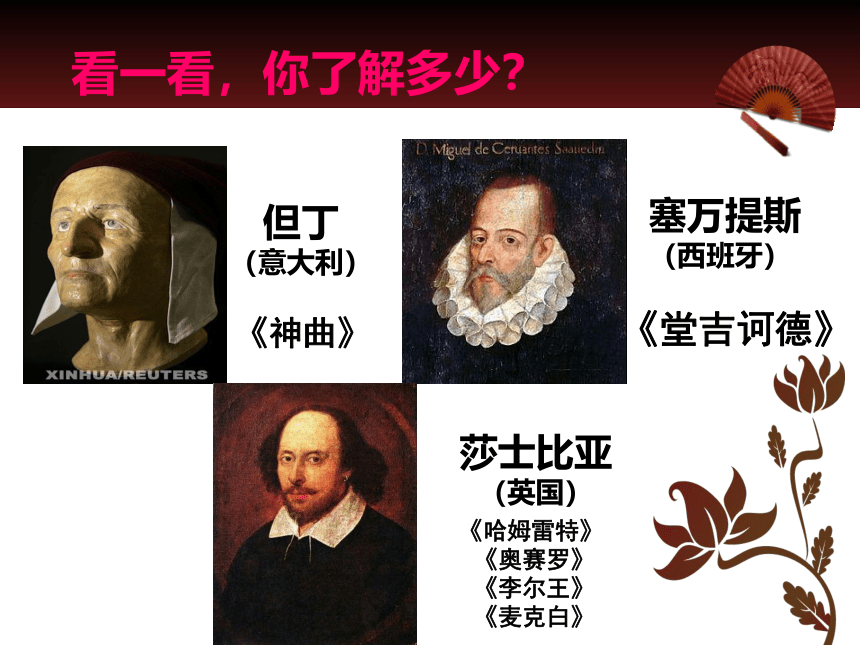

法国著名的思想家、历史学家。 科学并非通过累积客观认识,而是通过建立起相当稳定的“话语规范”——由各种概念坐标任意交织成的网络——不断扩大知识的阵地。这些“话语规范”决定在一个时代中人们要讨论什么、理解什么、如何理解,什么是异端邪说,什么是无意义的胡说八道。 看一看,你了解多少? 莎士比亚

(英国)但丁

(意大利)塞万提斯

(西班牙)《神曲》《堂吉诃德》《哈姆雷特》

《奥赛罗》

《李尔王》

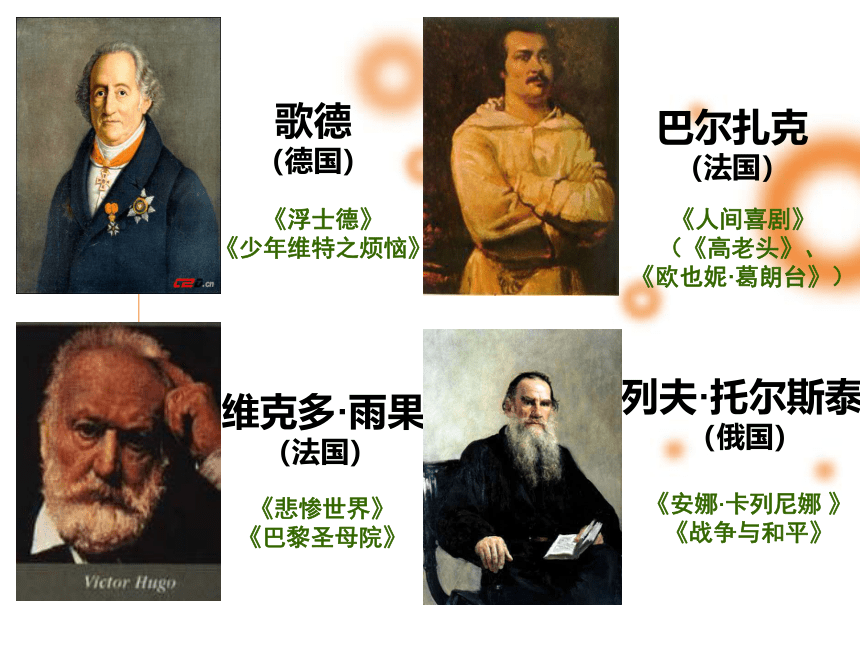

《麦克白》歌德 (德国)巴尔扎克

(法国)维克多·雨果

(法国) 列夫·托尔斯泰

(俄国)《浮士德》

《少年维特之烦恼》《人间喜剧》

(《高老头》、

《欧也妮·葛朗台》)《悲惨世界》

《巴黎圣母院》《安娜·卡列尼娜 》

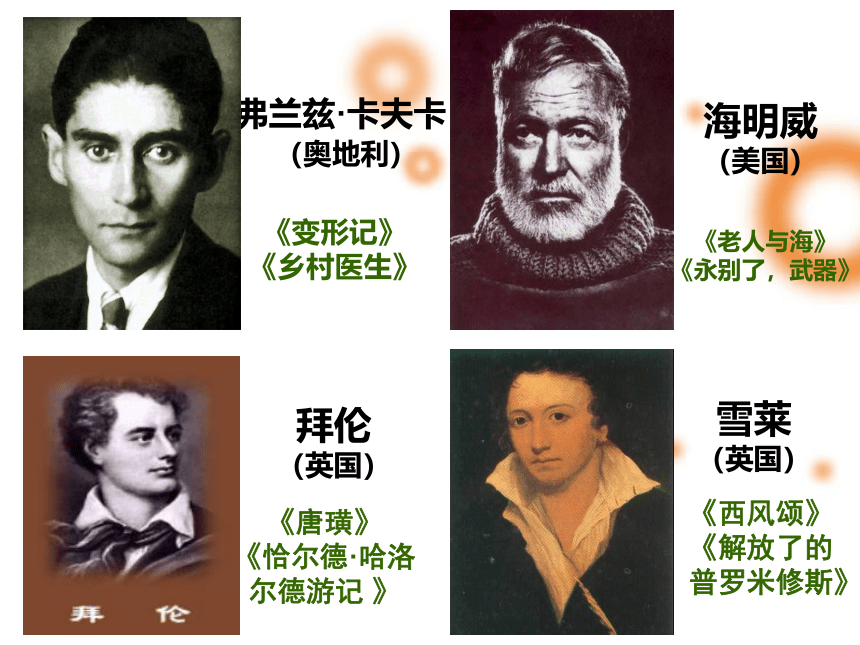

《战争与和平》弗兰兹·卡夫卡

(奥地利)海明威

(美国)拜伦

(英国)雪莱

(英国)《变形记》

《乡村医生》《老人与海》

《永别了,武器》《唐璜》

《恰尔德·哈洛

尔德游记 》《西风颂》

《解放了的

普罗米修斯》 鲁迅 郭沫若 茅盾巴金 老舍 曹禺走近鲁迅鲁迅简介: 鲁迅(1881.9.25~1936.10.19),浙江绍兴人,原名周樟寿,字豫才,后改名为周树人。“鲁迅”笔名的由来 鲁迅使用的笔名,据鲁迅夫人许广平统计,至少在80个以上;据有关资料统计,则总共有158个。笔名之多,不仅在中国,而且在世界文学史上也是罕见的。

鲁迅使用的笔名,大多有深刻的寓意,丰富的内涵。据考察分析,他早年运用的笔名,含有“希望、鼓励、奋飞”等意义。如“遐观”,远看之意。“唐俟”,徒然等待之意,以示对辛亥革命后的现实的失望,并表示将投身新的战斗。“黄棘”,奋发、前进之意。黄棘为神话中的木名,用其策马,使之飞奔疾驰。笔名“霍冲”、“令飞”、“迅行”等均属此类。 1918年5月,在钱玄同的激励和介绍下,鲁迅在《新青年》第4卷第5号发表了中国现代文学史上第一篇白话文小说《狂人日记》,首次使用笔名“鲁迅”。在“鲁迅”之前,还曾用过“迅行”的笔名。鲁迅一生用了140多个笔名,而以笔名“鲁迅”闻达于天下。

许寿裳曾对此作过解释:“(一)母亲姓鲁,(二)周鲁是同姓之国,(三)取愚鲁而迅速之意。”

生平《呐喊·自序》第一件事:从小康之家坠入困顿(童年时代、少年时代)。

“坠入困顿”的直接原因有两个:

(1)祖父为别人科场作弊而被下狱。为救祖父家里变卖家产。

(2)祖父的事引起的风波刚平息,父亲又得了水肿病。这真是雪上加霜。 为给父亲治病鲁迅家几乎倾家荡产。青年时期的鲁迅 这两大认识成了鲁迅以后思想、创作主题的重要来源,也成了他最初选择人生道路的契机。他后来赴日本留学学西医,其中一个目的就是为了救治像他父亲一样被中医耽误的人(另一目的是为国家,他曾说,“如果发生战争,他可以去当军医”)。 ·两大深刻认识:(1)看到了世人的嘴脸(势利的嘴脸)。你兴盛时,他逢营、巴结,一 旦失势,则鄙视不屑。(2)中医误人。 这是鲁迅人生的一个重要转折。没有这个转折,也许就没有今天我们所知道的鲁迅。没有这个转折,20世纪的中国可能会多一个医生,却少了一个思想、文化、文学伟人。第二件事:幻灯片事件 1909年从日本回国。1911年辛亥革命爆发。鲁迅满怀希望迎接这场完整意义上的资产阶级革命,可是,他失望了……于是,他开始了自己特殊的追求:“沉入于国民中,回到古代去”。第三件事:对辛亥革命的失望 前者,成了鲁迅以后创作的一个重要主题“改造国民性,启蒙”;后者,则成了鲁迅创作的丰富的精神和艺术的来源之一第四件事:

五四前夜,钱玄同拜访鲁迅。钱见他拓古碑,劝其写点新文学作品——两人关于“铁屋子”的谈话——结果,启开了鲁迅早就抱有的“用文艺唤起国民”的心智…… 终于,鲁迅拿起了笔,写出了中国现代文学史上的第一篇白话小说《狂人日记》,并从此“一发而不可收”——这成了鲁迅成为伟大文学家的直接契机。“铁屋子”谈话第五件事: 在广州,鲁迅亲眼目睹了四·一二反革命政变的事实。(按鲁迅的说法是四·一五——因广州的反革命政变发生在这一天。四·一二是在上海发生的反革命政变,因是反革命政变的开始日,习惯上人们都用四·一二。)这一事变,使鲁迅的思想发生了质的飞跃,所以,四· 一二,也就成了鲁迅思想发展的一个分水岭。亲历“四·一二”反革命政变进化论 阶级论 鲁迅作品集简况小 说 集: 《呐喊》(1918-1922);

《彷徨》(1924-1926)

历史小说集:《故事新编》(1922-1935)

散 文 集:《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

散 文 诗 集: 《野草》(1927)

杂文集(16部):《热风》 《坟》 《华盖集》

《华盖集续编》(1926) 《而已集》(1927) 《三闲集》 《二心集》(1930) 《南腔北调集》(1922-1933) 《伪自由书》 《准风月谈》 《花边文学》

《且介亭杂文》(1934-1936) 《且介亭杂文二集》

《且介亭杂文末编》 《集外集》 《集外集拾遗》作为学者的鲁迅:《汉文学史纲要》《中国小说史略》《古小说钩沉》整理编辑《嵇康集》论文《魏晋风度及文章与药及酒之关系 》评论:

《史记》:“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。 悲喜剧:悲剧就是把人生有价值的东西毁灭 给人看,喜剧就是把无价值的东西展示给人看。 鲁迅到底是谁?五四新文化运动的主将左联盟主、左翼运动领袖鲁迅是新文化运动的主将吗? 但既然是呐喊,则当然须听将令的了,所以我往往不恤用了曲笔,在《药》的瑜儿的坟上平空添上一个花环,在《明天》里也不叙单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦,因为那时的主将是不主张消极的。

——《呐喊·自序》 我在‘五四’文学革命当中,我是听前驱者的命令而写作的。

——鲁迅鲁迅是新文化运动的主将吗? 鲁迅先生和他的弟弟启明先生,都是《新青年》作者之一人,虽然不是最主要的作者,发表的文字也很不少,尤其是启明先生,然而他们两位,都有自己独立的思想,不是因为《新青年》作者中那一人而参加的,所以他们的作品在《新青年》中特别有价值 。

-——陈独秀《我对鲁迅之认识》鲁迅独特的价值在哪里? 对当时运动观念的理解 启蒙、民主、科学鲁迅对于“启蒙”的态度 “假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

——《呐喊·自序》 对启蒙的效果进行质疑

启蒙不能人们指出未来的出路

鲁迅对于“科学”、“民主”的态度 西方的科学和民主理念传入到东方大国,必然引起东方社会巨大的变革。

基本肯定 大胆质疑如果一切都归于科学理性,必然就使得人们内在的情感有所丧失。言众制,形成新的多数人对少数人的专制。鲁迅经典语录管窥 「在中国,尤其是在都市里,倘使路上有暴病倒地,或翻车捽摔伤的人,路人围观或甚至高兴的人尽有,有肯伸手来扶助一下的人却是极少的。」

——《经验》一九三三年 「中国人不但「不以戎首」、「不为祸始」,甚至于「不为福先」。所以凡事都不容易有改革;前驱和闯将,大抵是谁也怕得做。然而人性岂真能如道家所说的那样恬淡;欲得的却多。既然不敢径取,就只好用阴谋和手段。以此,人们也就日见其卑怯了,既是「不为最先」,自然也不敢「不耻最后」,所以虽以是一大堆群众,略见危机,便「纷纷作鸟兽散」了。」

——《这个与那个》一九二六年鲁迅经典语录管窥 「中国公共的东西,实在不容易保存。如果当局者是外行,他便把东西糟完,倘是内行,他便把东西偷完。」

——《谈所谓「大内档案」》一九二七年

「中国大约太老了,社会上事无大小,都恶劣不堪,像一只黑色的染缸,无论加进甚么新东西去,都变成漆黑。可是除了再想法子来改革之外,也再没有别的路。我看一切理想家,不是怀念『过去』,就『是希望将来』,而对于『现在』这一个题目,都缴了白卷,因为谁也开不出药方。所有最好的药方即所谓『希望将来』的就是。」

——《两地书》一九二五年鲁迅经典语录管窥 ……倘若崩溃之际,竟尚幸存,当乞红背心扫上海马路耳。

——一九三四年《致曹聚仁》 鲁迅若活在现在,要不就沉默了,要不就在监狱里继续呐喊。

——毛泽东鲁迅是左联领袖吗? “此次又应青年之请,加入左翼作家联盟,于会场中一览了荟萃于上海的革命作家,然而以我看来,皆茄花色(绍兴方言,没起色),于是不佞势又不得不有做梯子之险,但还怕他们尚未必能爬梯子也。”

——1930年3月27日《致章廷谦》 一九三零年三月贰日,鲁迅出席了“中国左翼作家联盟”的成立大会 。孤寂的巨人!

我评价的落脚点是“巨人”;

我评价的着眼处是鲁迅的“孤寂”。

为什么说鲁迅是“孤寂“的?这可以从 三个方面看:1.从个人生活来看:

由于种种原因,纵观鲁迅的一生,在他的社交圈子里,与他心心相印的朋友说不出几个。所谓五四时期的“同人”,如胡适、刘半农、钱玄同及后来的创造社诸君郭沫若等,与鲁迅均没有什么深交。至于左联时期的所谓“同道”,如周扬、夏衍,或因思想差异,或者因人格的不同,从来就没有什么私交。虽然在各种文化活动中,尤其是在“左联”中,鲁迅都唱着主角,那主要是因为他的才能和威望,并非是“朋友”之谊使然。他有很多追随者,多为青年人,他们追随他,是因为景仰他;鲁迅帮助他们并与之交往,主要是出于对后辈的奖掖。他交往较深,被他视为知己的人大概只有两个:一个是日本人内山完造;一个是瞿秋白。 鲁迅与内山完造结识得很晚(28年)。瞿秋白,鲁迅曾送给瞿秋白一幅清人何瓦琴的对联;人生得一知己足矣,斯世当以回怀视之。可惜,鲁迅与瞿秋白不仅结识得晚,且结识两年后,瞿就被国民党抓住杀害了。交友不广,一方面说明鲁迅很孤独,缺少交流很寂寞,另一方面说明他个性太突出。有突出的个性,正是“巨人”的品质之一。鲁迅与内山完造瞿秋白 同时,鲁迅的家庭生活也是不幸的。这种“不幸”既加重了他的孤寂,又构成了孤寂的内容。少年时代家道衰落,饱尝了人间的冷暖。1906年26岁时,又奉母命与朱安女士结婚,以后几十年一直受到这桩无爱的婚姻的折磨。许寿裳在《亡友鲁迅印象记》中说:“鲁迅曾对我说过:‘这是母亲给我的一件礼物,我只能好好的供养它,爱情是我所不知道的’”。这种不幸的婚姻限制了他对爱的追求,加重了他的孤独。 1923年,兄弟失和,周作人与鲁迅绝交,鲁迅搬出家,另觅房子居住,就是北京砖塔胡同61号,即现在的“北京鲁迅博物馆”。《秋夜》就写于此。其孤寂之感溢于言表。 之后(1927年到上海后)与许广平同居。此时,鲁迅仍是孤独的。从《两地书》来看,我们难以找到抚慰鲁迅情感的内容,更多的是老师与学生在漫谈社会、人生、人际等等。西方人说,书信是最温柔的艺术,更何况是“情书”!在情书中都难找到“温柔”,其处境就可想而知了。(当然,也许是为发表的原因,不过,这不是主要的。)(与鲁迅交往时间最长,相处最熟,感情最要好的女学生是许羡苏。1920年相识,鲁迅写给许羡苏的信件,比《两地书》多多了。见马蹄疾著:《鲁迅生活中的女性》知识出版社1996年1月。) 2.从情感世界看:

鲁迅的情感丰富而鲜明:爱如阳光温暖人心;憎如冬寒砭人身心。但又爱憎分明。敏感而忧郁:对一切关己不关己的人和事都会引发一种感情倾向;对社会、自身常怀忧郁之情。 鲁迅的情感世界由两部分组成:

A.民族、大众情感。对民族,鲁迅充满了爱国主义情怀;对大众,他“哀其不幸”(同情),又“怒其不争”(恨铁不成钢)。

B.个人情感。他渴望爱,重情。正如他所说的“无情未必真豪杰”。 鲁迅有这样崇高的情感:“爱国”,“忧国忧民”,可是没人理解他,正如他青年时代写的一首诗一样“寄意寒星荃不察”;鲁迅对民众如此倾注同情,盼他们觉醒,不仅民众“不察”,连文化同人也“不察”。创造社同仁说他是“封建余孽”,“二重反革命”(郭沫若语);太阳社的阿英说他将民众写得如此落后,看不到光明,是落伍者,冷眼旁观者,等等。他渴望爱,可母亲送给他的“礼物”(婚姻),却使他不知道爱情为何物…… 3、从思想境界看

鲁迅的思想,犀利、睿智、深邃、明达。他对中国历史、中国现实、中国人的认识既独特又深刻。他对中国的历史的方方面面,从政治、文化、哲学、宗教、艺术,给予了全面的反省,既首肯了中国历史的伟绩,更发现了它的弊端,如礼教“吃人”,制度的专制等。 但是,事物的辩证法恰恰就在这里:曲高则和寡。由于他的思想境界太高了,他同时代人都难以达到,所以引不起共鸣。他与中国的许多文化名流进行过“论争”。他论争的目的很清楚:探索真理,也检验自己对历史、现实、人的看法是否正确,他希望在“论争”中进一步完善自己。 正如他1933年《题<彷徨>》一诗中所说:

寂寞新文苑,

平安旧战场,

两间余一卒,

荷戟独彷徨。课后拓展:孙伏园:《鲁迅先生二三事》萧红:《回忆鲁迅先生》 海明威是美国当代文学中最著名的作家之一,也是两次世界大战之间美国富有传奇色彩和独特个性的杰出作家。他一直是人们心目中不屈不挠硬汉精神的象征。

1952年出版中篇小说《老人与海》,大受赞赏。1953荣获普利策奖,翌年,获诺贝尔文学奖。海明威 “人生来就不是为了被打败的。人能够被毁灭,但是不能够被打败。”?? ——海明威"硬汉子"海明威 这是一个酷爱打猎、钓鱼的作家。他到过第一、第二次世界大战的战场。他的身上中过237片弹片。他的头上缝过57针。他曾在非洲两度飞机失事,严重的脑震荡使他的视力和健康每况愈下。他的经历,孕育出他那硬汉的性格。

在他的小说中,反复出现了拳击、斗牛、狩猎、捕鱼、战争等题材。这些都是力量的象征。当然还杂揉着酒、暴力、孤独和死亡。他塑造了一系列打不垮的硬汉英雄,自己却用心爱的双管猎枪打飞了下巴自杀。这就是海明威的人生和个性。他用自己的一生及作品诠释着“硬汉”的含义。 “海明威魔咒” 多少年来,一代文豪海明威家族成员几乎无一善终。令人不可思议的是,海明威家族成员不是死于酗酒、怪病,就是死于抑郁症。美国公众将这一现象称为“海明威魔咒”。

海明威的父亲自杀;海明威吞枪自杀;一个妹妹、一个弟弟死于非命; 幼子格雷戈里酗酒、闹事、做过变性手术,猝死女子监狱;孙女马尔戈吸毒自杀于1966年。青年时代的海明威参战的海明威捕获马林鱼写作时的海明威获诺贝尔奖时瑞典诺贝尔授奖委员会的评价:勇气是海明威的中心主题。

《老人与海》写的是一个老人,展现的却是一个世界。作品介绍:《太阳照样升起》 《永别了,武器》 《丧钟为谁而鸣》《老人与海》

——郁达夫

“敬而远之”走近文学大师如何界定“文学大师”? 在文学领域有突出成就、大家公认并且德高望重的人。 “文学大师”是一个民族杰出的文学工作者,是民族心灵史的书写者,是民族文化精神的代表者,其地位是历史的决定、人民的选择,经过了文学史的检验和评价。“文学大师”的相对确定性 · 确定性

“文学大师”,其在文学领域有独特的成就,其作品能够蕴含或揭示普遍性的规律和意义,普适性很强,能够经得起历史的检验。“文学大师”的相对确定性 · 相对性

“权力话语” 米歇尔·福柯(1926—1984),

法国著名的思想家、历史学家。 科学并非通过累积客观认识,而是通过建立起相当稳定的“话语规范”——由各种概念坐标任意交织成的网络——不断扩大知识的阵地。这些“话语规范”决定在一个时代中人们要讨论什么、理解什么、如何理解,什么是异端邪说,什么是无意义的胡说八道。 看一看,你了解多少? 莎士比亚

(英国)但丁

(意大利)塞万提斯

(西班牙)《神曲》《堂吉诃德》《哈姆雷特》

《奥赛罗》

《李尔王》

《麦克白》歌德 (德国)巴尔扎克

(法国)维克多·雨果

(法国) 列夫·托尔斯泰

(俄国)《浮士德》

《少年维特之烦恼》《人间喜剧》

(《高老头》、

《欧也妮·葛朗台》)《悲惨世界》

《巴黎圣母院》《安娜·卡列尼娜 》

《战争与和平》弗兰兹·卡夫卡

(奥地利)海明威

(美国)拜伦

(英国)雪莱

(英国)《变形记》

《乡村医生》《老人与海》

《永别了,武器》《唐璜》

《恰尔德·哈洛

尔德游记 》《西风颂》

《解放了的

普罗米修斯》 鲁迅 郭沫若 茅盾巴金 老舍 曹禺走近鲁迅鲁迅简介: 鲁迅(1881.9.25~1936.10.19),浙江绍兴人,原名周樟寿,字豫才,后改名为周树人。“鲁迅”笔名的由来 鲁迅使用的笔名,据鲁迅夫人许广平统计,至少在80个以上;据有关资料统计,则总共有158个。笔名之多,不仅在中国,而且在世界文学史上也是罕见的。

鲁迅使用的笔名,大多有深刻的寓意,丰富的内涵。据考察分析,他早年运用的笔名,含有“希望、鼓励、奋飞”等意义。如“遐观”,远看之意。“唐俟”,徒然等待之意,以示对辛亥革命后的现实的失望,并表示将投身新的战斗。“黄棘”,奋发、前进之意。黄棘为神话中的木名,用其策马,使之飞奔疾驰。笔名“霍冲”、“令飞”、“迅行”等均属此类。 1918年5月,在钱玄同的激励和介绍下,鲁迅在《新青年》第4卷第5号发表了中国现代文学史上第一篇白话文小说《狂人日记》,首次使用笔名“鲁迅”。在“鲁迅”之前,还曾用过“迅行”的笔名。鲁迅一生用了140多个笔名,而以笔名“鲁迅”闻达于天下。

许寿裳曾对此作过解释:“(一)母亲姓鲁,(二)周鲁是同姓之国,(三)取愚鲁而迅速之意。”

生平《呐喊·自序》第一件事:从小康之家坠入困顿(童年时代、少年时代)。

“坠入困顿”的直接原因有两个:

(1)祖父为别人科场作弊而被下狱。为救祖父家里变卖家产。

(2)祖父的事引起的风波刚平息,父亲又得了水肿病。这真是雪上加霜。 为给父亲治病鲁迅家几乎倾家荡产。青年时期的鲁迅 这两大认识成了鲁迅以后思想、创作主题的重要来源,也成了他最初选择人生道路的契机。他后来赴日本留学学西医,其中一个目的就是为了救治像他父亲一样被中医耽误的人(另一目的是为国家,他曾说,“如果发生战争,他可以去当军医”)。 ·两大深刻认识:(1)看到了世人的嘴脸(势利的嘴脸)。你兴盛时,他逢营、巴结,一 旦失势,则鄙视不屑。(2)中医误人。 这是鲁迅人生的一个重要转折。没有这个转折,也许就没有今天我们所知道的鲁迅。没有这个转折,20世纪的中国可能会多一个医生,却少了一个思想、文化、文学伟人。第二件事:幻灯片事件 1909年从日本回国。1911年辛亥革命爆发。鲁迅满怀希望迎接这场完整意义上的资产阶级革命,可是,他失望了……于是,他开始了自己特殊的追求:“沉入于国民中,回到古代去”。第三件事:对辛亥革命的失望 前者,成了鲁迅以后创作的一个重要主题“改造国民性,启蒙”;后者,则成了鲁迅创作的丰富的精神和艺术的来源之一第四件事:

五四前夜,钱玄同拜访鲁迅。钱见他拓古碑,劝其写点新文学作品——两人关于“铁屋子”的谈话——结果,启开了鲁迅早就抱有的“用文艺唤起国民”的心智…… 终于,鲁迅拿起了笔,写出了中国现代文学史上的第一篇白话小说《狂人日记》,并从此“一发而不可收”——这成了鲁迅成为伟大文学家的直接契机。“铁屋子”谈话第五件事: 在广州,鲁迅亲眼目睹了四·一二反革命政变的事实。(按鲁迅的说法是四·一五——因广州的反革命政变发生在这一天。四·一二是在上海发生的反革命政变,因是反革命政变的开始日,习惯上人们都用四·一二。)这一事变,使鲁迅的思想发生了质的飞跃,所以,四· 一二,也就成了鲁迅思想发展的一个分水岭。亲历“四·一二”反革命政变进化论 阶级论 鲁迅作品集简况小 说 集: 《呐喊》(1918-1922);

《彷徨》(1924-1926)

历史小说集:《故事新编》(1922-1935)

散 文 集:《朝花夕拾》(原名《旧事重提》)

散 文 诗 集: 《野草》(1927)

杂文集(16部):《热风》 《坟》 《华盖集》

《华盖集续编》(1926) 《而已集》(1927) 《三闲集》 《二心集》(1930) 《南腔北调集》(1922-1933) 《伪自由书》 《准风月谈》 《花边文学》

《且介亭杂文》(1934-1936) 《且介亭杂文二集》

《且介亭杂文末编》 《集外集》 《集外集拾遗》作为学者的鲁迅:《汉文学史纲要》《中国小说史略》《古小说钩沉》整理编辑《嵇康集》论文《魏晋风度及文章与药及酒之关系 》评论:

《史记》:“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。 悲喜剧:悲剧就是把人生有价值的东西毁灭 给人看,喜剧就是把无价值的东西展示给人看。 鲁迅到底是谁?五四新文化运动的主将左联盟主、左翼运动领袖鲁迅是新文化运动的主将吗? 但既然是呐喊,则当然须听将令的了,所以我往往不恤用了曲笔,在《药》的瑜儿的坟上平空添上一个花环,在《明天》里也不叙单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦,因为那时的主将是不主张消极的。

——《呐喊·自序》 我在‘五四’文学革命当中,我是听前驱者的命令而写作的。

——鲁迅鲁迅是新文化运动的主将吗? 鲁迅先生和他的弟弟启明先生,都是《新青年》作者之一人,虽然不是最主要的作者,发表的文字也很不少,尤其是启明先生,然而他们两位,都有自己独立的思想,不是因为《新青年》作者中那一人而参加的,所以他们的作品在《新青年》中特别有价值 。

-——陈独秀《我对鲁迅之认识》鲁迅独特的价值在哪里? 对当时运动观念的理解 启蒙、民主、科学鲁迅对于“启蒙”的态度 “假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

——《呐喊·自序》 对启蒙的效果进行质疑

启蒙不能人们指出未来的出路

鲁迅对于“科学”、“民主”的态度 西方的科学和民主理念传入到东方大国,必然引起东方社会巨大的变革。

基本肯定 大胆质疑如果一切都归于科学理性,必然就使得人们内在的情感有所丧失。言众制,形成新的多数人对少数人的专制。鲁迅经典语录管窥 「在中国,尤其是在都市里,倘使路上有暴病倒地,或翻车捽摔伤的人,路人围观或甚至高兴的人尽有,有肯伸手来扶助一下的人却是极少的。」

——《经验》一九三三年 「中国人不但「不以戎首」、「不为祸始」,甚至于「不为福先」。所以凡事都不容易有改革;前驱和闯将,大抵是谁也怕得做。然而人性岂真能如道家所说的那样恬淡;欲得的却多。既然不敢径取,就只好用阴谋和手段。以此,人们也就日见其卑怯了,既是「不为最先」,自然也不敢「不耻最后」,所以虽以是一大堆群众,略见危机,便「纷纷作鸟兽散」了。」

——《这个与那个》一九二六年鲁迅经典语录管窥 「中国公共的东西,实在不容易保存。如果当局者是外行,他便把东西糟完,倘是内行,他便把东西偷完。」

——《谈所谓「大内档案」》一九二七年

「中国大约太老了,社会上事无大小,都恶劣不堪,像一只黑色的染缸,无论加进甚么新东西去,都变成漆黑。可是除了再想法子来改革之外,也再没有别的路。我看一切理想家,不是怀念『过去』,就『是希望将来』,而对于『现在』这一个题目,都缴了白卷,因为谁也开不出药方。所有最好的药方即所谓『希望将来』的就是。」

——《两地书》一九二五年鲁迅经典语录管窥 ……倘若崩溃之际,竟尚幸存,当乞红背心扫上海马路耳。

——一九三四年《致曹聚仁》 鲁迅若活在现在,要不就沉默了,要不就在监狱里继续呐喊。

——毛泽东鲁迅是左联领袖吗? “此次又应青年之请,加入左翼作家联盟,于会场中一览了荟萃于上海的革命作家,然而以我看来,皆茄花色(绍兴方言,没起色),于是不佞势又不得不有做梯子之险,但还怕他们尚未必能爬梯子也。”

——1930年3月27日《致章廷谦》 一九三零年三月贰日,鲁迅出席了“中国左翼作家联盟”的成立大会 。孤寂的巨人!

我评价的落脚点是“巨人”;

我评价的着眼处是鲁迅的“孤寂”。

为什么说鲁迅是“孤寂“的?这可以从 三个方面看:1.从个人生活来看:

由于种种原因,纵观鲁迅的一生,在他的社交圈子里,与他心心相印的朋友说不出几个。所谓五四时期的“同人”,如胡适、刘半农、钱玄同及后来的创造社诸君郭沫若等,与鲁迅均没有什么深交。至于左联时期的所谓“同道”,如周扬、夏衍,或因思想差异,或者因人格的不同,从来就没有什么私交。虽然在各种文化活动中,尤其是在“左联”中,鲁迅都唱着主角,那主要是因为他的才能和威望,并非是“朋友”之谊使然。他有很多追随者,多为青年人,他们追随他,是因为景仰他;鲁迅帮助他们并与之交往,主要是出于对后辈的奖掖。他交往较深,被他视为知己的人大概只有两个:一个是日本人内山完造;一个是瞿秋白。 鲁迅与内山完造结识得很晚(28年)。瞿秋白,鲁迅曾送给瞿秋白一幅清人何瓦琴的对联;人生得一知己足矣,斯世当以回怀视之。可惜,鲁迅与瞿秋白不仅结识得晚,且结识两年后,瞿就被国民党抓住杀害了。交友不广,一方面说明鲁迅很孤独,缺少交流很寂寞,另一方面说明他个性太突出。有突出的个性,正是“巨人”的品质之一。鲁迅与内山完造瞿秋白 同时,鲁迅的家庭生活也是不幸的。这种“不幸”既加重了他的孤寂,又构成了孤寂的内容。少年时代家道衰落,饱尝了人间的冷暖。1906年26岁时,又奉母命与朱安女士结婚,以后几十年一直受到这桩无爱的婚姻的折磨。许寿裳在《亡友鲁迅印象记》中说:“鲁迅曾对我说过:‘这是母亲给我的一件礼物,我只能好好的供养它,爱情是我所不知道的’”。这种不幸的婚姻限制了他对爱的追求,加重了他的孤独。 1923年,兄弟失和,周作人与鲁迅绝交,鲁迅搬出家,另觅房子居住,就是北京砖塔胡同61号,即现在的“北京鲁迅博物馆”。《秋夜》就写于此。其孤寂之感溢于言表。 之后(1927年到上海后)与许广平同居。此时,鲁迅仍是孤独的。从《两地书》来看,我们难以找到抚慰鲁迅情感的内容,更多的是老师与学生在漫谈社会、人生、人际等等。西方人说,书信是最温柔的艺术,更何况是“情书”!在情书中都难找到“温柔”,其处境就可想而知了。(当然,也许是为发表的原因,不过,这不是主要的。)(与鲁迅交往时间最长,相处最熟,感情最要好的女学生是许羡苏。1920年相识,鲁迅写给许羡苏的信件,比《两地书》多多了。见马蹄疾著:《鲁迅生活中的女性》知识出版社1996年1月。) 2.从情感世界看:

鲁迅的情感丰富而鲜明:爱如阳光温暖人心;憎如冬寒砭人身心。但又爱憎分明。敏感而忧郁:对一切关己不关己的人和事都会引发一种感情倾向;对社会、自身常怀忧郁之情。 鲁迅的情感世界由两部分组成:

A.民族、大众情感。对民族,鲁迅充满了爱国主义情怀;对大众,他“哀其不幸”(同情),又“怒其不争”(恨铁不成钢)。

B.个人情感。他渴望爱,重情。正如他所说的“无情未必真豪杰”。 鲁迅有这样崇高的情感:“爱国”,“忧国忧民”,可是没人理解他,正如他青年时代写的一首诗一样“寄意寒星荃不察”;鲁迅对民众如此倾注同情,盼他们觉醒,不仅民众“不察”,连文化同人也“不察”。创造社同仁说他是“封建余孽”,“二重反革命”(郭沫若语);太阳社的阿英说他将民众写得如此落后,看不到光明,是落伍者,冷眼旁观者,等等。他渴望爱,可母亲送给他的“礼物”(婚姻),却使他不知道爱情为何物…… 3、从思想境界看

鲁迅的思想,犀利、睿智、深邃、明达。他对中国历史、中国现实、中国人的认识既独特又深刻。他对中国的历史的方方面面,从政治、文化、哲学、宗教、艺术,给予了全面的反省,既首肯了中国历史的伟绩,更发现了它的弊端,如礼教“吃人”,制度的专制等。 但是,事物的辩证法恰恰就在这里:曲高则和寡。由于他的思想境界太高了,他同时代人都难以达到,所以引不起共鸣。他与中国的许多文化名流进行过“论争”。他论争的目的很清楚:探索真理,也检验自己对历史、现实、人的看法是否正确,他希望在“论争”中进一步完善自己。 正如他1933年《题<彷徨>》一诗中所说:

寂寞新文苑,

平安旧战场,

两间余一卒,

荷戟独彷徨。课后拓展:孙伏园:《鲁迅先生二三事》萧红:《回忆鲁迅先生》 海明威是美国当代文学中最著名的作家之一,也是两次世界大战之间美国富有传奇色彩和独特个性的杰出作家。他一直是人们心目中不屈不挠硬汉精神的象征。

1952年出版中篇小说《老人与海》,大受赞赏。1953荣获普利策奖,翌年,获诺贝尔文学奖。海明威 “人生来就不是为了被打败的。人能够被毁灭,但是不能够被打败。”?? ——海明威"硬汉子"海明威 这是一个酷爱打猎、钓鱼的作家。他到过第一、第二次世界大战的战场。他的身上中过237片弹片。他的头上缝过57针。他曾在非洲两度飞机失事,严重的脑震荡使他的视力和健康每况愈下。他的经历,孕育出他那硬汉的性格。

在他的小说中,反复出现了拳击、斗牛、狩猎、捕鱼、战争等题材。这些都是力量的象征。当然还杂揉着酒、暴力、孤独和死亡。他塑造了一系列打不垮的硬汉英雄,自己却用心爱的双管猎枪打飞了下巴自杀。这就是海明威的人生和个性。他用自己的一生及作品诠释着“硬汉”的含义。 “海明威魔咒” 多少年来,一代文豪海明威家族成员几乎无一善终。令人不可思议的是,海明威家族成员不是死于酗酒、怪病,就是死于抑郁症。美国公众将这一现象称为“海明威魔咒”。

海明威的父亲自杀;海明威吞枪自杀;一个妹妹、一个弟弟死于非命; 幼子格雷戈里酗酒、闹事、做过变性手术,猝死女子监狱;孙女马尔戈吸毒自杀于1966年。青年时代的海明威参战的海明威捕获马林鱼写作时的海明威获诺贝尔奖时瑞典诺贝尔授奖委员会的评价:勇气是海明威的中心主题。

《老人与海》写的是一个老人,展现的却是一个世界。作品介绍:《太阳照样升起》 《永别了,武器》 《丧钟为谁而鸣》《老人与海》