人教版高中生物必修2第三章《3.1DNA是主要的遗传物质》教学设计(公开课教案及作业设计)(表格版)

文档属性

| 名称 | 人教版高中生物必修2第三章《3.1DNA是主要的遗传物质》教学设计(公开课教案及作业设计)(表格版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 225.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版高中生物必修2第三章《3.1-1DNA是主要的遗传物质》教学设计

课题 第1节DNA是主要遗传物质

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

课程标准 概念3 遗传信息控制生物性状,并代代相传 3.1 亲代传递给子代的遗传信息主要编码在DNA分子上 3.1.1 概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,有些病毒的基因在RNA分子上

教学内容 本节是高中生物必修2第三章“基因的本质”的第1节,是高中生物必修2前两章“遗传因子的发现”、“基因和染色体的关系”的继承和发展。本节内容以科学家对遗传物质的探索历程为线索进行编排,在结构体系上体现了人们对科学方法的认识过程,以及科学技术发展对科学本身的推动作用,是进行探究式教学的很好材料,以本节内容为载体有利于培养学生生物观念、科学思维、科学探究的生物学科核心素养。

学情分析 高一年级的学生经过必修一的学习,知道组成细胞的分子,生命活动的主要承担者是蛋白质,核酸是遗传信息的携带者,蛋白质和核酸的元素组成,基本单位,结构等,以及病毒的生命活动离不开细胞。也知道了同位素标记法。具有相应的分析科学史、得出相关结论的能力和一定的实验探究能力。

学习目标 通过肺炎双球菌体内外的转化实验,学习证明DNA是遗传物质的最关键的实验设计思路,说明自变量在实验中如何控制,提高逻辑思维的能力。 通过“放射性同位素标记法”研究噬菌体侵染细菌的实验,说明DNA是遗传物质,训练学生由特殊到一般的归纳思维的能力,认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程,认识到实验技术在科学发展中的重要作用, 通过分析人类对遗传物质的探索过程,理解遗传物质除DNA外还有RNA,其中DNA是主要的遗传物质,从遗传和变异的角度,强调了生命的物质性,有利于辨证唯物主义世界观的树立。

评价任务 教师引导学生逐步阅读教科书、再填写学案中的空格,通过展示和纠正学案评价学生对两对实验材料和原理等的初步认知结果,再通过问题串引导学生讨论和思考,深入理解实验过程和结果的内容,通过学生的回答、生生互评、师生评价等方式及时反馈学生的深入理解情况,最后通过实验结果的客观题分析评价学生的应用水平。

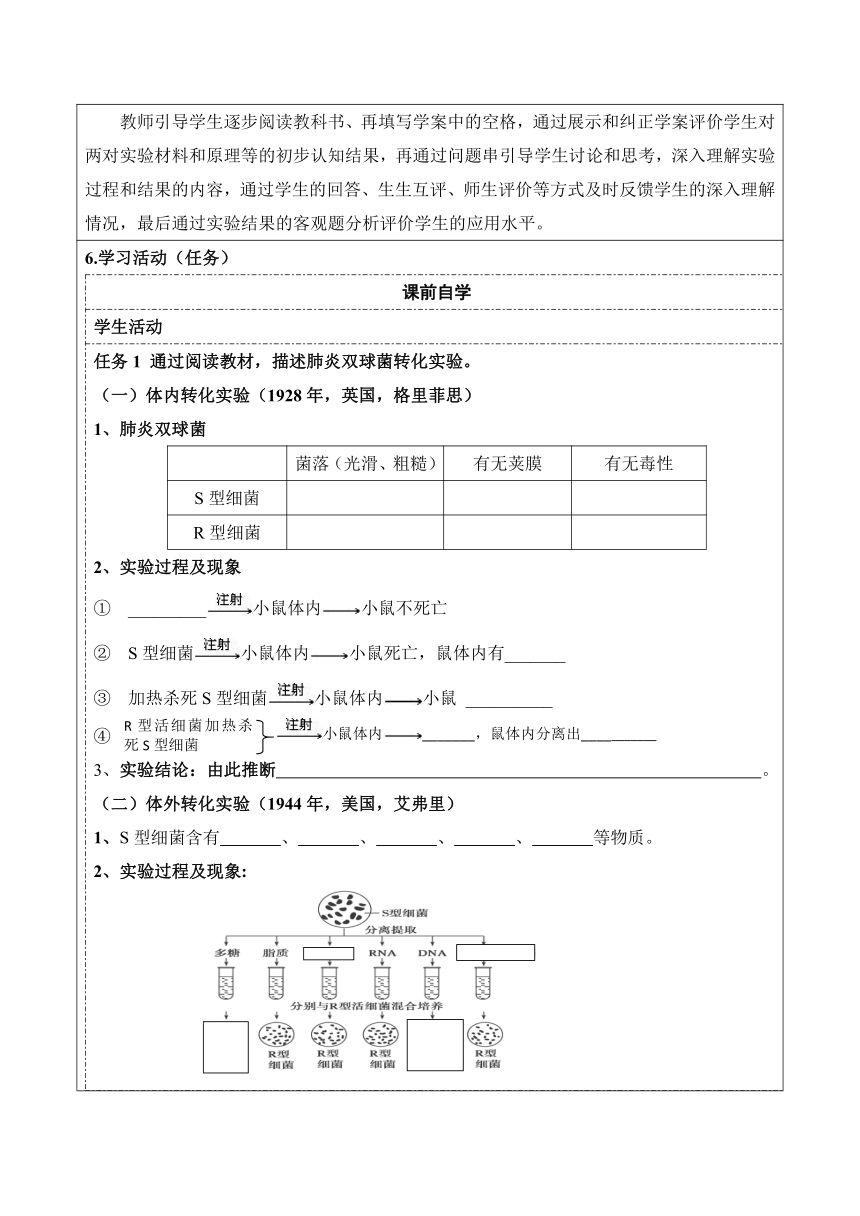

6.学习活动(任务) 课前自学学生活动任务1 通过阅读教材,描述肺炎双球菌转化实验。 (一)体内转化实验(1928年,英国,格里菲思) 1、肺炎双球菌 菌落(光滑、粗糙)有无荚膜有无毒性S型细菌R型细菌

2、实验过程及现象 ① _________小鼠体内小鼠不死亡 ② S型细菌小鼠体内小鼠死亡,鼠体内有_______ (

R

型活细菌加热杀死

S

型细菌

小鼠体内

_______

,鼠体内分离出

____

_______

)③ 加热杀死S型细菌小鼠体内小鼠 __________ ④ 实验结论:由此推断 。 (二)体外转化实验(1944年,美国,艾弗里) 1、S型细菌含有 、 、 、 、 等物质。 2、实验过程及现象: 3、实验结论: 。 任务2 通过阅读教材和自主思考,描述噬菌体侵染大肠杆菌的实验(1952年,赫尔希和蔡斯)。 1、T2噬菌体结构:头部和尾部的外壳由 构成,头部含有 (提示:T2噬菌体的化学组成中,仅蛋白质分子中含有硫,磷几乎都存在于DNA分子中),该实验中宿主细胞是 。 (

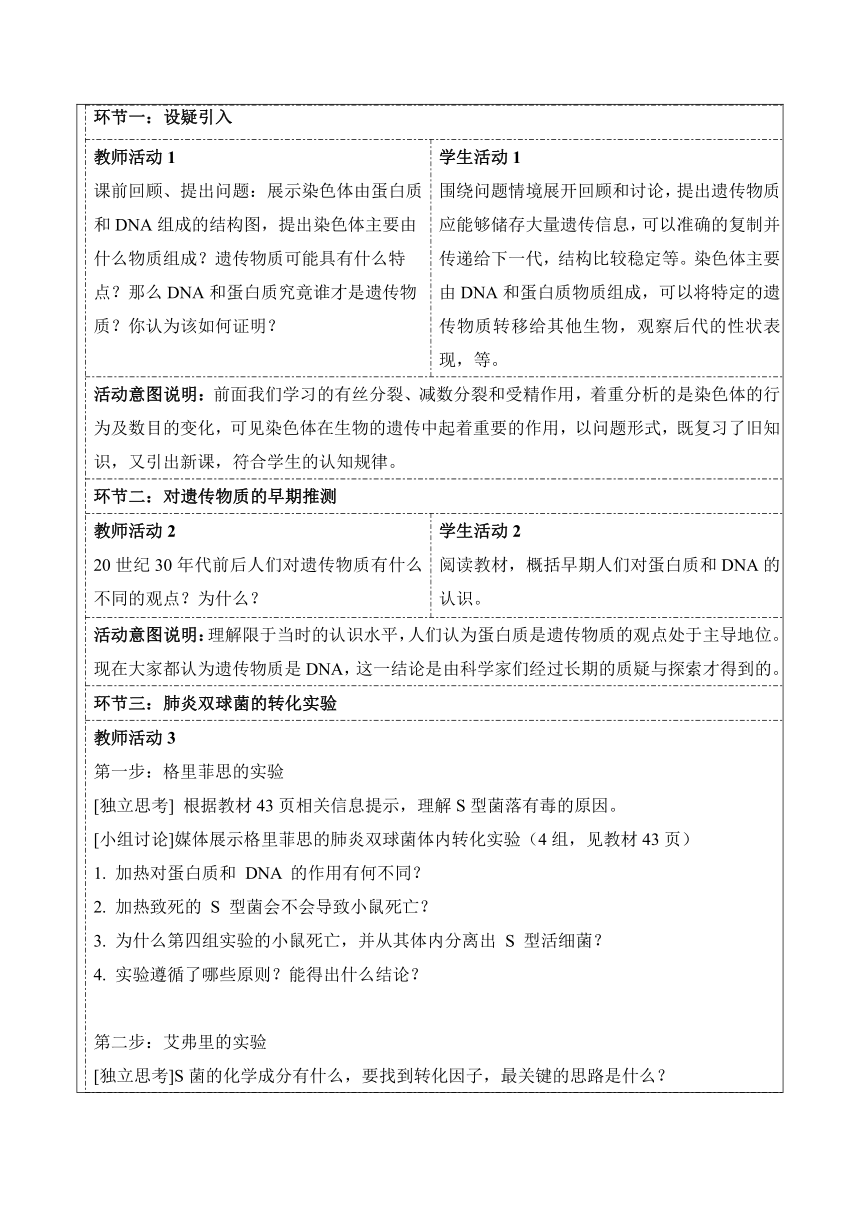

) 2、实验技术: ,用 和 分别标记噬菌体的 和 。 3、实验过程及现象 ① 35S标记的噬菌体+细菌 上清液(放射性 )+沉淀物(放射性 ) ② 32P标记的噬菌体+细菌 沉淀物(放射性 )+上清液(放射性 ) 搅拌的目的是 ,离心的目的是 。 4、上述实验表明: 。 任务3 通过阅读教材和自主思考,概括生物的遗传物质。 1、无细胞结构的生物: ,由于只含有DNA或RNA,它们的遗传物质是 。(只含RNA的病毒:如:H1N1病毒、流感病毒、SARA病毒、烟草花叶病毒、艾滋病病毒等。只含DNA的病毒:如:T2噬菌体、乙肝病毒、天花病毒等) 2、有细胞结构的生物:既有DNA又有RNA,其遗传物质是 。( 生物:如:细菌、支原体、衣原体、放线菌、蓝藻等 )( 生物:如:真菌、原生生物、动植物等) 结论: 因为绝大多数生物遗传物质是 ,只有少数病毒的遗传物质是 ,因此说DNA是 的遗传物质 存在的问题: 课堂探究环节一:设疑引入教师活动1 课前回顾、提出问题:展示染色体由蛋白质和DNA组成的结构图,提出染色体主要由什么物质组成?遗传物质可能具有什么特点?那么DNA和蛋白质究竟谁才是遗传物质?你认为该如何证明?学生活动1 围绕问题情境展开回顾和讨论,提出遗传物质应能够储存大量遗传信息,可以准确的复制并传递给下一代,结构比较稳定等。染色体主要由DNA和蛋白质物质组成,可以将特定的遗传物质转移给其他生物,观察后代的性状表现,等。活动意图说明:前面我们学习的有丝分裂、减数分裂和受精作用,着重分析的是染色体的行为及数目的变化,可见染色体在生物的遗传中起着重要的作用,以问题形式,既复习了旧知识,又引出新课,符合学生的认知规律。环节二:对遗传物质的早期推测教师活动2 20世纪30年代前后人们对遗传物质有什么不同的观点?为什么?学生活动2 阅读教材,概括早期人们对蛋白质和DNA的认识。活动意图说明:理解限于当时的认识水平,人们认为蛋白质是遗传物质的观点处于主导地位。现在大家都认为遗传物质是DNA,这一结论是由科学家们经过长期的质疑与探索才得到的。环节三:肺炎双球菌的转化实验教师活动3 第一步:格里菲思的实验 [独立思考] 根据教材43页相关信息提示,理解S型菌落有毒的原因。 [小组讨论]媒体展示格里菲思的肺炎双球菌体内转化实验(4组,见教材43页) 加热对蛋白质和 DNA 的作用有何不同? 加热致死的 S 型菌会不会导致小鼠死亡? 为什么第四组实验的小鼠死亡,并从其体内分离出 S 型活细菌? 实验遵循了哪些原则?能得出什么结论? 第二步:艾弗里的实验 [独立思考]S菌的化学成分有什么,要找到转化因子,最关键的思路是什么? [小组讨论]媒体展示艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验(3组,见教材44页) 艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验中最关键的设计思路是什么?有何巧妙之处? 加入DNA的实验组的实验结果是什么? 经DNA酶处理过的DNA用于实验结果可以说明什么问题? 各组转化情况如何?得出什么结论? 还能如何设计实验?有哪些不足? [学以致用1]下列关于格里菲思的肺炎双球菌转化实验和艾弗里的肺炎双球菌转化实验的叙述,正确的是( ) 在两次实验中导致R型肺炎双球菌转化的因素是相同的 R型肺炎双球菌在体内可全部转化,而在体外只有部分转化 肺炎双球菌由R型转化为S型的转化因子是S型肺炎双球菌的蛋白质 格里菲思证明了DNA是遗传物质,艾弗里进一步证明了该结论正确活动意图说明:设疑,以史激趣,促使学生“发现问题”,让学生沿着科学的发展轨迹分析问题。同时培养学生的语言组织能力及观察和分析问题的能力,体验科学家的探究思维,学会科学研究的方法和基本步骤。环节四:噬菌体侵染大肠杆菌的实验教师活动4 第一步:实验分析 [小组讨论]媒体展示噬菌体侵染大肠杆菌的实验(2组,见教材45页) 分别用什么元素标记DNA和蛋白质?为什么选择这两种元素? 实验①的上清液具有较强放射性的原因是什么?沉淀物中理论上放射性为零,但实际上仍有很低的放射性,原因是什么? 实验②的沉淀物具有较强放射性的原因是什么?上清液中理论上放射性为零,但实际上仍有很低的放射性,原因是什么? 如何获得含有放射性同位素的噬菌体? 细菌裂解释放出的噬菌体中,可以检测到32P标记的DNA,但却不能检测到35S标记的蛋白质,这一结果说明什么? 该实验的结论是什么? 第二步:T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程 [小组讨论]媒体展示噬菌体侵染细菌的电镜照片(见教材45页) T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程? [要点小结]T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程为:吸附、注入、合成、组装、释放。 [学以致用2]T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌中的双链DNA病毒。用含放射性同位素32P的T2噬菌体侵染不含32P而含放射性同位素35S的大肠杆菌,经短时间保温后,进行搅拌、离心,发现子代噬菌体中均含有放射性。对上述实验的分析错误的是( ) A.某些子代T2噬菌体会同时含有32P和35S B.离心后放射性同位素主要集中于离心管的沉淀中 C.该实验表明T2噬菌体能利用大肠杆菌的物质进行增殖 D.该实验表明噬菌体的DNA进行半保留复制并控制生物性状活动意图说明:通过回忆初中所学噬菌体结构,有利于前后知识的衔接,便于下一步更好的学习。学生通过层层深入地思考,了解了标记噬菌体的方法,为理解噬菌体侵染细菌的实验打好基础。通过学生讨论探究,能够进一步有效突破重点理解选材噬菌体原因,不仅让学生在讨论探究中体会合作学习,而且培养了学生分析问题、解决问题的能力和科学探究的能力。环节五:生物的遗传物质教师活动5 [小组讨论]媒体展示烟草花叶病毒的示意图和电镜照片(见教材46页) 如何设计实验证明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA? 以细菌或病毒作为实验材料具有哪些优点? 总结生物界哪些物质的遗传物质是 DNA,哪些是 RNA? 这些实验中,科学家分别采用了哪些技术手段来实现实验设计?有什么启示? [要点小结]少数生物的遗传物质是RNA,绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以DNA是主要的遗传物质。 [学以致用3]下列关于生物体遗传物质的叙述,正确的是( ) 人体内的遗传物质主要是DNA 肺炎双球菌的遗传物质主要分布在染色体上 大肠杆菌的遗传物质中含有硫元素 烟草花叶病毒的遗传物质水解后产生4种核糖核苷酸活动意图说明:学生根据前面的实验学习,主动思考设计实验,学以致用,加强学生对实验思路的掌握,并且建构新的认知结构。

板书设计 第一节 DNA 是主要的遗传物质 一、肺炎双球菌的转化实验 1、格里菲思实验(体内) 结论:S型菌具有“转化因子” 2、艾弗里实验(体外) 结论:转化因子是DNA,DNA是遗传物质 二、噬菌体侵染细菌的实验 结论:DNA是遗传物质 三、烟草花叶病毒的实验 结论:RNA是遗传物质 总结:DNA是主要的遗传物质

作业设计 教材课后练习及以下6题 美国科学家艾弗里从S型活细菌中提取出DNA、蛋白质和多糖等物质,然后把它们分别加入培养R型细菌的培养基中。结果发现加入了DNA的培养基中,R型细菌中的一部分转化成了S型细菌。而加入蛋白质、多糖等物质的培养基中,R型细菌不能发生这种变化。这一现象不能说明( ) S型细菌的DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质 S型细菌的主要遗传物质是DNA 蛋白质和多糖在该转化实验中,正好起了对照作用 在转化过程中,S型细菌的DNA可能进入R型细菌的细胞中 肺炎双球菌转化实验的部分过程如图所示。下列叙述正确的是 ( ) S型细菌的菌落是粗糙的,R型细菌的菌落是光滑的 S型细菌的DNA经加热后失活,因而注射加热后杀死的S型细菌后的小鼠仍存活 从病死小鼠中分离得到的肺炎双球菌只有S型细菌而无R型细菌 该实验未证明R型细菌转化为S型细菌是由S型细菌的DNA引起的 3.用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,经培养、搅拌、离心、检测,上清液的放射性占10%,沉淀物的放射性占90%。上清液带有放射性的原因可能是( ) A.离心时间过长,上清液中析出较重的大肠杆菌 B.搅拌不充分,吸附在大肠杆菌上的噬菌体未与细菌分离 C.噬菌体侵染大肠杆菌后,大肠杆菌裂解释放出子代噬菌体 D.32P标记了噬菌体蛋白质外壳,离心后存在于上清液中 4.一种感染螨虫的新型病毒,研究人员利用放射性同位素标记的方法,以体外培养的螨虫细胞等为材料,设计可相互印证的甲、乙两组实验,以确定该病毒的核酸类型。下列有关实验设计思路的叙述,错误的是( ) A.应选用35S、32P分别标记该病毒的蛋白质和核酸 B.先将甲、乙两组螨虫细胞分别培养在含同位素标记的尿嘧啶或胸腺嘧啶的培养基中 C.再将病毒分别接种到含有甲、乙两组螨虫细胞的培养液中 D.一定时间后离心并收集、检测病毒的放射性,以确定病毒的类型 5. 下列关于“DNA是生物的主要遗传物质”的叙述,正确的理解是 ( ) A. T2噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质 B. 格里菲思通过肺炎双球菌转化实验证明了DNA是遗传物质 C. 细胞生物的遗传物质都是DNA,只有少部分病毒的遗传物质是RNA D. 真核生物、原核生物的遗传物质都是DNA,其他生物的遗传物质都是RNA 6. 如图1表示T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,将32P标记组记为A组,35S标记组记为B组;图2分别为DNA、蛋白质的部分结构。请据图回答: 上述实验中,用32P和35S标记噬菌体的具体做法是 ,32P和35S标记部位分别对应图2中的 。 (2)离心的目的是让上清液中析出 ,沉淀物中留下 ;检测放射性的分布,结果显示A组主要分布在沉淀物中,B组主要分布在上清液中,这一结果表明 。 (3)某实验小组在进行A组实验时,将T2噬菌体与大肠杆菌混合后每隔一段时间取出适量培养液进行搅拌、离心得到沉淀物,并检测放射性,请预测沉淀物中的放射性变化趋势为 ,理由是 。 参考答案: 1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.(1)先用含有32P或35S的培养基培养大肠杆菌,再用被32P或35S标记的大肠杆菌培养噬菌体,从而获得被32P或35S标记的噬菌体 ①④ (2)重量较轻的T2噬菌体颗粒 被侵染的大肠杆菌 T2噬菌体侵染大肠杆菌时DNA进入大肠杆菌,而蛋白质外壳留在大肠杆菌外 (3)先增强后减弱 随着时间的推移,T2噬菌体逐渐侵染大肠杆菌,且噬菌体DNA进入大肠杆菌,并随着大肠杆菌离心到沉淀物中,因此沉淀物中的放射性增强;之后,大肠杆菌裂解,子代噬菌体释放,离心后分布在上清液中,因此沉淀物中的放射性减弱。

教学反思与改进 本节课的教学内容涉及的实验,在现有的中学实验室条件下是不可能完成的。教师需要设计由浅入深的问题由浅入深的引领学生的思考和对实验的分析,让学生理解实验者设计该实验的思路。通过创设自主合作的学习情景,挖掘教学内容中的科学探究内涵,充分让学生感受、理解知识的产生和发展过程,掌握科学探究的基本方法,培养严谨的实验态度。由于这节课涉及的实验比较多,课堂时间有限,还需要学生课后阅读“生物科技进展”部分,了解生物科学前沿知识。

课题 第1节DNA是主要遗传物质

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

课程标准 概念3 遗传信息控制生物性状,并代代相传 3.1 亲代传递给子代的遗传信息主要编码在DNA分子上 3.1.1 概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,有些病毒的基因在RNA分子上

教学内容 本节是高中生物必修2第三章“基因的本质”的第1节,是高中生物必修2前两章“遗传因子的发现”、“基因和染色体的关系”的继承和发展。本节内容以科学家对遗传物质的探索历程为线索进行编排,在结构体系上体现了人们对科学方法的认识过程,以及科学技术发展对科学本身的推动作用,是进行探究式教学的很好材料,以本节内容为载体有利于培养学生生物观念、科学思维、科学探究的生物学科核心素养。

学情分析 高一年级的学生经过必修一的学习,知道组成细胞的分子,生命活动的主要承担者是蛋白质,核酸是遗传信息的携带者,蛋白质和核酸的元素组成,基本单位,结构等,以及病毒的生命活动离不开细胞。也知道了同位素标记法。具有相应的分析科学史、得出相关结论的能力和一定的实验探究能力。

学习目标 通过肺炎双球菌体内外的转化实验,学习证明DNA是遗传物质的最关键的实验设计思路,说明自变量在实验中如何控制,提高逻辑思维的能力。 通过“放射性同位素标记法”研究噬菌体侵染细菌的实验,说明DNA是遗传物质,训练学生由特殊到一般的归纳思维的能力,认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程,认识到实验技术在科学发展中的重要作用, 通过分析人类对遗传物质的探索过程,理解遗传物质除DNA外还有RNA,其中DNA是主要的遗传物质,从遗传和变异的角度,强调了生命的物质性,有利于辨证唯物主义世界观的树立。

评价任务 教师引导学生逐步阅读教科书、再填写学案中的空格,通过展示和纠正学案评价学生对两对实验材料和原理等的初步认知结果,再通过问题串引导学生讨论和思考,深入理解实验过程和结果的内容,通过学生的回答、生生互评、师生评价等方式及时反馈学生的深入理解情况,最后通过实验结果的客观题分析评价学生的应用水平。

6.学习活动(任务) 课前自学学生活动任务1 通过阅读教材,描述肺炎双球菌转化实验。 (一)体内转化实验(1928年,英国,格里菲思) 1、肺炎双球菌 菌落(光滑、粗糙)有无荚膜有无毒性S型细菌R型细菌

2、实验过程及现象 ① _________小鼠体内小鼠不死亡 ② S型细菌小鼠体内小鼠死亡,鼠体内有_______ (

R

型活细菌加热杀死

S

型细菌

小鼠体内

_______

,鼠体内分离出

____

_______

)③ 加热杀死S型细菌小鼠体内小鼠 __________ ④ 实验结论:由此推断 。 (二)体外转化实验(1944年,美国,艾弗里) 1、S型细菌含有 、 、 、 、 等物质。 2、实验过程及现象: 3、实验结论: 。 任务2 通过阅读教材和自主思考,描述噬菌体侵染大肠杆菌的实验(1952年,赫尔希和蔡斯)。 1、T2噬菌体结构:头部和尾部的外壳由 构成,头部含有 (提示:T2噬菌体的化学组成中,仅蛋白质分子中含有硫,磷几乎都存在于DNA分子中),该实验中宿主细胞是 。 (

) 2、实验技术: ,用 和 分别标记噬菌体的 和 。 3、实验过程及现象 ① 35S标记的噬菌体+细菌 上清液(放射性 )+沉淀物(放射性 ) ② 32P标记的噬菌体+细菌 沉淀物(放射性 )+上清液(放射性 ) 搅拌的目的是 ,离心的目的是 。 4、上述实验表明: 。 任务3 通过阅读教材和自主思考,概括生物的遗传物质。 1、无细胞结构的生物: ,由于只含有DNA或RNA,它们的遗传物质是 。(只含RNA的病毒:如:H1N1病毒、流感病毒、SARA病毒、烟草花叶病毒、艾滋病病毒等。只含DNA的病毒:如:T2噬菌体、乙肝病毒、天花病毒等) 2、有细胞结构的生物:既有DNA又有RNA,其遗传物质是 。( 生物:如:细菌、支原体、衣原体、放线菌、蓝藻等 )( 生物:如:真菌、原生生物、动植物等) 结论: 因为绝大多数生物遗传物质是 ,只有少数病毒的遗传物质是 ,因此说DNA是 的遗传物质 存在的问题: 课堂探究环节一:设疑引入教师活动1 课前回顾、提出问题:展示染色体由蛋白质和DNA组成的结构图,提出染色体主要由什么物质组成?遗传物质可能具有什么特点?那么DNA和蛋白质究竟谁才是遗传物质?你认为该如何证明?学生活动1 围绕问题情境展开回顾和讨论,提出遗传物质应能够储存大量遗传信息,可以准确的复制并传递给下一代,结构比较稳定等。染色体主要由DNA和蛋白质物质组成,可以将特定的遗传物质转移给其他生物,观察后代的性状表现,等。活动意图说明:前面我们学习的有丝分裂、减数分裂和受精作用,着重分析的是染色体的行为及数目的变化,可见染色体在生物的遗传中起着重要的作用,以问题形式,既复习了旧知识,又引出新课,符合学生的认知规律。环节二:对遗传物质的早期推测教师活动2 20世纪30年代前后人们对遗传物质有什么不同的观点?为什么?学生活动2 阅读教材,概括早期人们对蛋白质和DNA的认识。活动意图说明:理解限于当时的认识水平,人们认为蛋白质是遗传物质的观点处于主导地位。现在大家都认为遗传物质是DNA,这一结论是由科学家们经过长期的质疑与探索才得到的。环节三:肺炎双球菌的转化实验教师活动3 第一步:格里菲思的实验 [独立思考] 根据教材43页相关信息提示,理解S型菌落有毒的原因。 [小组讨论]媒体展示格里菲思的肺炎双球菌体内转化实验(4组,见教材43页) 加热对蛋白质和 DNA 的作用有何不同? 加热致死的 S 型菌会不会导致小鼠死亡? 为什么第四组实验的小鼠死亡,并从其体内分离出 S 型活细菌? 实验遵循了哪些原则?能得出什么结论? 第二步:艾弗里的实验 [独立思考]S菌的化学成分有什么,要找到转化因子,最关键的思路是什么? [小组讨论]媒体展示艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验(3组,见教材44页) 艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验中最关键的设计思路是什么?有何巧妙之处? 加入DNA的实验组的实验结果是什么? 经DNA酶处理过的DNA用于实验结果可以说明什么问题? 各组转化情况如何?得出什么结论? 还能如何设计实验?有哪些不足? [学以致用1]下列关于格里菲思的肺炎双球菌转化实验和艾弗里的肺炎双球菌转化实验的叙述,正确的是( ) 在两次实验中导致R型肺炎双球菌转化的因素是相同的 R型肺炎双球菌在体内可全部转化,而在体外只有部分转化 肺炎双球菌由R型转化为S型的转化因子是S型肺炎双球菌的蛋白质 格里菲思证明了DNA是遗传物质,艾弗里进一步证明了该结论正确活动意图说明:设疑,以史激趣,促使学生“发现问题”,让学生沿着科学的发展轨迹分析问题。同时培养学生的语言组织能力及观察和分析问题的能力,体验科学家的探究思维,学会科学研究的方法和基本步骤。环节四:噬菌体侵染大肠杆菌的实验教师活动4 第一步:实验分析 [小组讨论]媒体展示噬菌体侵染大肠杆菌的实验(2组,见教材45页) 分别用什么元素标记DNA和蛋白质?为什么选择这两种元素? 实验①的上清液具有较强放射性的原因是什么?沉淀物中理论上放射性为零,但实际上仍有很低的放射性,原因是什么? 实验②的沉淀物具有较强放射性的原因是什么?上清液中理论上放射性为零,但实际上仍有很低的放射性,原因是什么? 如何获得含有放射性同位素的噬菌体? 细菌裂解释放出的噬菌体中,可以检测到32P标记的DNA,但却不能检测到35S标记的蛋白质,这一结果说明什么? 该实验的结论是什么? 第二步:T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程 [小组讨论]媒体展示噬菌体侵染细菌的电镜照片(见教材45页) T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程? [要点小结]T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程为:吸附、注入、合成、组装、释放。 [学以致用2]T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌中的双链DNA病毒。用含放射性同位素32P的T2噬菌体侵染不含32P而含放射性同位素35S的大肠杆菌,经短时间保温后,进行搅拌、离心,发现子代噬菌体中均含有放射性。对上述实验的分析错误的是( ) A.某些子代T2噬菌体会同时含有32P和35S B.离心后放射性同位素主要集中于离心管的沉淀中 C.该实验表明T2噬菌体能利用大肠杆菌的物质进行增殖 D.该实验表明噬菌体的DNA进行半保留复制并控制生物性状活动意图说明:通过回忆初中所学噬菌体结构,有利于前后知识的衔接,便于下一步更好的学习。学生通过层层深入地思考,了解了标记噬菌体的方法,为理解噬菌体侵染细菌的实验打好基础。通过学生讨论探究,能够进一步有效突破重点理解选材噬菌体原因,不仅让学生在讨论探究中体会合作学习,而且培养了学生分析问题、解决问题的能力和科学探究的能力。环节五:生物的遗传物质教师活动5 [小组讨论]媒体展示烟草花叶病毒的示意图和电镜照片(见教材46页) 如何设计实验证明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA? 以细菌或病毒作为实验材料具有哪些优点? 总结生物界哪些物质的遗传物质是 DNA,哪些是 RNA? 这些实验中,科学家分别采用了哪些技术手段来实现实验设计?有什么启示? [要点小结]少数生物的遗传物质是RNA,绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以DNA是主要的遗传物质。 [学以致用3]下列关于生物体遗传物质的叙述,正确的是( ) 人体内的遗传物质主要是DNA 肺炎双球菌的遗传物质主要分布在染色体上 大肠杆菌的遗传物质中含有硫元素 烟草花叶病毒的遗传物质水解后产生4种核糖核苷酸活动意图说明:学生根据前面的实验学习,主动思考设计实验,学以致用,加强学生对实验思路的掌握,并且建构新的认知结构。

板书设计 第一节 DNA 是主要的遗传物质 一、肺炎双球菌的转化实验 1、格里菲思实验(体内) 结论:S型菌具有“转化因子” 2、艾弗里实验(体外) 结论:转化因子是DNA,DNA是遗传物质 二、噬菌体侵染细菌的实验 结论:DNA是遗传物质 三、烟草花叶病毒的实验 结论:RNA是遗传物质 总结:DNA是主要的遗传物质

作业设计 教材课后练习及以下6题 美国科学家艾弗里从S型活细菌中提取出DNA、蛋白质和多糖等物质,然后把它们分别加入培养R型细菌的培养基中。结果发现加入了DNA的培养基中,R型细菌中的一部分转化成了S型细菌。而加入蛋白质、多糖等物质的培养基中,R型细菌不能发生这种变化。这一现象不能说明( ) S型细菌的DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质 S型细菌的主要遗传物质是DNA 蛋白质和多糖在该转化实验中,正好起了对照作用 在转化过程中,S型细菌的DNA可能进入R型细菌的细胞中 肺炎双球菌转化实验的部分过程如图所示。下列叙述正确的是 ( ) S型细菌的菌落是粗糙的,R型细菌的菌落是光滑的 S型细菌的DNA经加热后失活,因而注射加热后杀死的S型细菌后的小鼠仍存活 从病死小鼠中分离得到的肺炎双球菌只有S型细菌而无R型细菌 该实验未证明R型细菌转化为S型细菌是由S型细菌的DNA引起的 3.用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,经培养、搅拌、离心、检测,上清液的放射性占10%,沉淀物的放射性占90%。上清液带有放射性的原因可能是( ) A.离心时间过长,上清液中析出较重的大肠杆菌 B.搅拌不充分,吸附在大肠杆菌上的噬菌体未与细菌分离 C.噬菌体侵染大肠杆菌后,大肠杆菌裂解释放出子代噬菌体 D.32P标记了噬菌体蛋白质外壳,离心后存在于上清液中 4.一种感染螨虫的新型病毒,研究人员利用放射性同位素标记的方法,以体外培养的螨虫细胞等为材料,设计可相互印证的甲、乙两组实验,以确定该病毒的核酸类型。下列有关实验设计思路的叙述,错误的是( ) A.应选用35S、32P分别标记该病毒的蛋白质和核酸 B.先将甲、乙两组螨虫细胞分别培养在含同位素标记的尿嘧啶或胸腺嘧啶的培养基中 C.再将病毒分别接种到含有甲、乙两组螨虫细胞的培养液中 D.一定时间后离心并收集、检测病毒的放射性,以确定病毒的类型 5. 下列关于“DNA是生物的主要遗传物质”的叙述,正确的理解是 ( ) A. T2噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质 B. 格里菲思通过肺炎双球菌转化实验证明了DNA是遗传物质 C. 细胞生物的遗传物质都是DNA,只有少部分病毒的遗传物质是RNA D. 真核生物、原核生物的遗传物质都是DNA,其他生物的遗传物质都是RNA 6. 如图1表示T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,将32P标记组记为A组,35S标记组记为B组;图2分别为DNA、蛋白质的部分结构。请据图回答: 上述实验中,用32P和35S标记噬菌体的具体做法是 ,32P和35S标记部位分别对应图2中的 。 (2)离心的目的是让上清液中析出 ,沉淀物中留下 ;检测放射性的分布,结果显示A组主要分布在沉淀物中,B组主要分布在上清液中,这一结果表明 。 (3)某实验小组在进行A组实验时,将T2噬菌体与大肠杆菌混合后每隔一段时间取出适量培养液进行搅拌、离心得到沉淀物,并检测放射性,请预测沉淀物中的放射性变化趋势为 ,理由是 。 参考答案: 1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.(1)先用含有32P或35S的培养基培养大肠杆菌,再用被32P或35S标记的大肠杆菌培养噬菌体,从而获得被32P或35S标记的噬菌体 ①④ (2)重量较轻的T2噬菌体颗粒 被侵染的大肠杆菌 T2噬菌体侵染大肠杆菌时DNA进入大肠杆菌,而蛋白质外壳留在大肠杆菌外 (3)先增强后减弱 随着时间的推移,T2噬菌体逐渐侵染大肠杆菌,且噬菌体DNA进入大肠杆菌,并随着大肠杆菌离心到沉淀物中,因此沉淀物中的放射性增强;之后,大肠杆菌裂解,子代噬菌体释放,离心后分布在上清液中,因此沉淀物中的放射性减弱。

教学反思与改进 本节课的教学内容涉及的实验,在现有的中学实验室条件下是不可能完成的。教师需要设计由浅入深的问题由浅入深的引领学生的思考和对实验的分析,让学生理解实验者设计该实验的思路。通过创设自主合作的学习情景,挖掘教学内容中的科学探究内涵,充分让学生感受、理解知识的产生和发展过程,掌握科学探究的基本方法,培养严谨的实验态度。由于这节课涉及的实验比较多,课堂时间有限,还需要学生课后阅读“生物科技进展”部分,了解生物科学前沿知识。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成