第4课 中国历代变法和改革 同步练习(含答案)高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 同步练习(含答案)高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 352.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-28 07:08:09 | ||

图片预览

文档简介

中国历代变法和改革

一、选择题

1.下列表述最能揭示如图本质的是( )

A.铁器的使用,使人类征服自然的能力增强

B.随着社会人口的增加,人们迫切需要扩大耕地面积

C.秦国以大规模的集体耕作取代以往的个体劳动

D.反映了秦国奴隶制经济基础的崩溃

2.王安石对科举制度进行改革,规定“学问和品行最优者,可以不经科举考试直接出任官职”。这说明他( )

A.看到了科举制度的弊端

B.反映了私人办学的发展

C.产生了否定科举制的思想

D.认定地方教育大有提高

3.维新变法期间,促使光绪帝支持变法的根本原因是( )

A.资本主义的初步发展

B.封建统治面临全面危机

C.维新派的影响

D.民族危机的进一步加深

4.毛泽东《论十大关系》讲话后,该报告一直未公开发表,1975年邓小平强调这篇报告“太重要”了,1976年12月26日,《论十大关系》在《人民日报》全文发表。在当时,公开发表《论十大关系》的重要目的是( )

A.改革开放进行思想动员

B.宣传中国特色社会主义

C.彻底清算文革时期错误

D.传递发展战略调整信息

5.从2003年开始,中央政府大幅增加对农村基础设施建设等方面的投入和补贴;2006年中央政府宣布完全取消农业税。这些措施( )

A.促使城乡差别发生根本改变

B.使农民温饱问题得到彻底解决

C.推动经济体制改革顺利完成

D.进一步提高了农民生产积极性

6.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

7.1939-1941年,国民政府实施地方“新县制”改革,赋予县及县以下单位更大的自主权,实行在民意和民选基础上的地方自治;地方实行行政、教育、军事合一的一体化组织建构;明确县级地方财政的自收自支原则。由此可知,国民政府“新县制”改革的主要目的是( )

A.消除地方分裂割据,实现全中国统一

B.对敌后抗日根据地实施全面经济封锁

C.积极动员全国人力物力资源以支持持久抗战

D.为“抗战建国”打造地方性基础和持久动员力

8.如图是刊登在1910年《神州日报》上的一幅风俗画,画中男子正在张贴的布告上写有“奉旨不缠足”字样。此画旨在说明( )

A.清末新政有利于女性摆脱封建桎梏

B.自由平等观念逐渐为大众普遍接受

C.维新变法推动了女性社会地位提高

D.大众传媒改变了人们传统审美标准

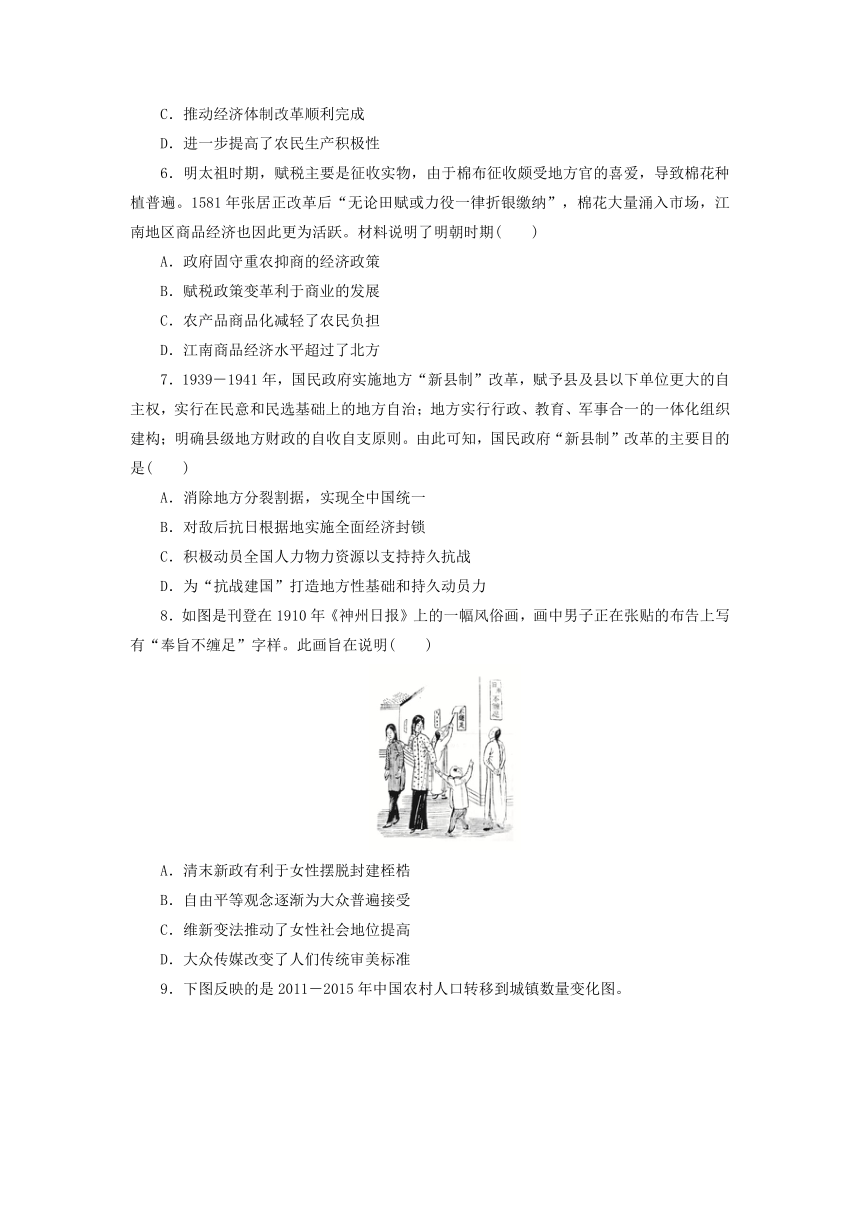

9.下图反映的是2011-2015年中国农村人口转移到城镇数量变化图。

从图中可以得到的信息是中国( )

A.经过改革开放已经基本实现了工业化

B.顺利完成了由农业国向工业国的转型

C.农村转移到城市的人口呈快速增长态势

D.需要深化改革才能推进城镇化的进程

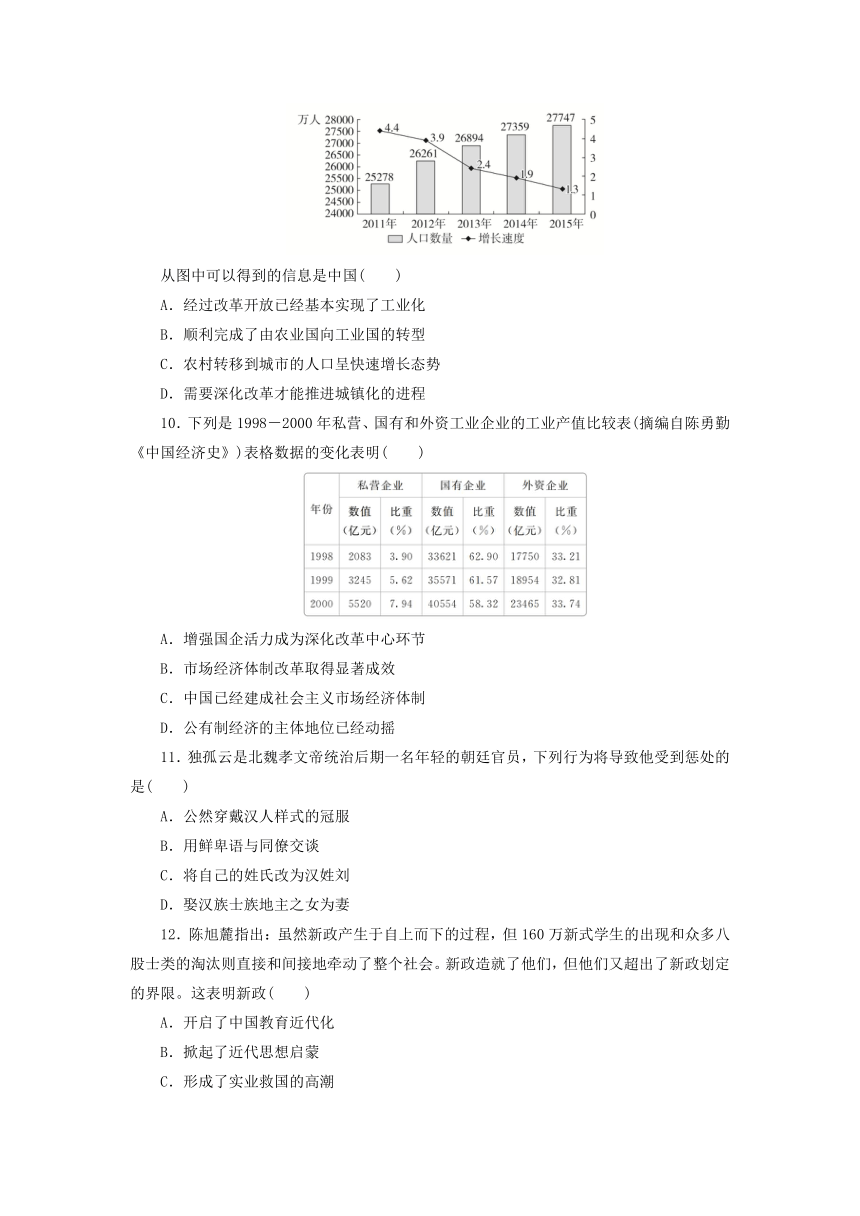

10.下列是1998-2000年私营、国有和外资工业企业的工业产值比较表(摘编自陈勇勤《中国经济史》)表格数据的变化表明( )

A.增强国企活力成为深化改革中心环节

B.市场经济体制改革取得显著成效

C.中国已经建成社会主义市场经济体制

D.公有制经济的主体地位已经动摇

11.独孤云是北魏孝文帝统治后期一名年轻的朝廷官员,下列行为将导致他受到惩处的是( )

A.公然穿戴汉人样式的冠服

B.用鲜卑语与同僚交谈

C.将自己的姓氏改为汉姓刘

D.娶汉族士族地主之女为妻

12.陈旭麓指出:虽然新政产生于自上而下的过程,但160万新式学生的出现和众多八股士类的淘汰则直接和间接地牵动了整个社会。新政造就了他们,但他们又超出了新政划定的界限。这表明新政( )

A.开启了中国教育近代化

B.掀起了近代思想启蒙

C.形成了实业救国的高潮

D.加速了近代民主革命

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.下列表述最能揭示如图本质的是( )

A.铁器的使用,使人类征服自然的能力增强

B.随着社会人口的增加,人们迫切需要扩大耕地面积

C.秦国以大规模的集体耕作取代以往的个体劳动

D.反映了秦国奴隶制经济基础的崩溃

答案 D

2.王安石对科举制度进行改革,规定“学问和品行最优者,可以不经科举考试直接出任官职”。这说明他( )

A.看到了科举制度的弊端

B.反映了私人办学的发展

C.产生了否定科举制的思想

D.认定地方教育大有提高

答案 A

3.维新变法期间,促使光绪帝支持变法的根本原因是( )

A.资本主义的初步发展

B.封建统治面临全面危机

C.维新派的影响

D.民族危机的进一步加深

答案 B

4.毛泽东《论十大关系》讲话后,该报告一直未公开发表,1975年邓小平强调这篇报告“太重要”了,1976年12月26日,《论十大关系》在《人民日报》全文发表。在当时,公开发表《论十大关系》的重要目的是( )

A.改革开放进行思想动员

B.宣传中国特色社会主义

C.彻底清算文革时期错误

D.传递发展战略调整信息

答案 D

5.从2003年开始,中央政府大幅增加对农村基础设施建设等方面的投入和补贴;2006年中央政府宣布完全取消农业税。这些措施( )

A.促使城乡差别发生根本改变

B.使农民温饱问题得到彻底解决

C.推动经济体制改革顺利完成

D.进一步提高了农民生产积极性

答案 D

6.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

答案 B

7.1939-1941年,国民政府实施地方“新县制”改革,赋予县及县以下单位更大的自主权,实行在民意和民选基础上的地方自治;地方实行行政、教育、军事合一的一体化组织建构;明确县级地方财政的自收自支原则。由此可知,国民政府“新县制”改革的主要目的是( )

A.消除地方分裂割据,实现全中国统一

B.对敌后抗日根据地实施全面经济封锁

C.积极动员全国人力物力资源以支持持久抗战

D.为“抗战建国”打造地方性基础和持久动员力

答案 D

8.如图是刊登在1910年《神州日报》上的一幅风俗画,画中男子正在张贴的布告上写有“奉旨不缠足”字样。此画旨在说明( )

A.清末新政有利于女性摆脱封建桎梏

B.自由平等观念逐渐为大众普遍接受

C.维新变法推动了女性社会地位提高

D.大众传媒改变了人们传统审美标准

答案 A

9.下图反映的是2011-2015年中国农村人口转移到城镇数量变化图。

从图中可以得到的信息是中国( )

A.经过改革开放已经基本实现了工业化

B.顺利完成了由农业国向工业国的转型

C.农村转移到城市的人口呈快速增长态势

D.需要深化改革才能推进城镇化的进程

答案 D

10.下列是1998-2000年私营、国有和外资工业企业的工业产值比较表(摘编自陈勇勤《中国经济史》)表格数据的变化表明( )

A.增强国企活力成为深化改革中心环节

B.市场经济体制改革取得显著成效

C.中国已经建成社会主义市场经济体制

D.公有制经济的主体地位已经动摇

答案 B

11.独孤云是北魏孝文帝统治后期一名年轻的朝廷官员,下列行为将导致他受到惩处的是( )

A.公然穿戴汉人样式的冠服

B.用鲜卑语与同僚交谈

C.将自己的姓氏改为汉姓刘

D.娶汉族士族地主之女为妻

答案 B

12.陈旭麓指出:虽然新政产生于自上而下的过程,但160万新式学生的出现和众多八股士类的淘汰则直接和间接地牵动了整个社会。新政造就了他们,但他们又超出了新政划定的界限。这表明新政( )

A.开启了中国教育近代化

B.掀起了近代思想启蒙

C.形成了实业救国的高潮

D.加速了近代民主革命

答案 D

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

【答案】(1)不同认识:材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系统方案,成为中国现代化的起点;材料二着眼于政治体制,认为戊戌变法触动了封建专制体制,为建立现代国家作出了有益尝试,成为中国现代化的起点。

(2)影响:促进了民主意识的觉醒和爱国运动的发展;有利于中国政治、经济的现代化;在当时的中国起到了思想启蒙的作用;推动了资产阶级民主思想的传播;形成中国近代第一次思想解放潮流。

一、选择题

1.下列表述最能揭示如图本质的是( )

A.铁器的使用,使人类征服自然的能力增强

B.随着社会人口的增加,人们迫切需要扩大耕地面积

C.秦国以大规模的集体耕作取代以往的个体劳动

D.反映了秦国奴隶制经济基础的崩溃

2.王安石对科举制度进行改革,规定“学问和品行最优者,可以不经科举考试直接出任官职”。这说明他( )

A.看到了科举制度的弊端

B.反映了私人办学的发展

C.产生了否定科举制的思想

D.认定地方教育大有提高

3.维新变法期间,促使光绪帝支持变法的根本原因是( )

A.资本主义的初步发展

B.封建统治面临全面危机

C.维新派的影响

D.民族危机的进一步加深

4.毛泽东《论十大关系》讲话后,该报告一直未公开发表,1975年邓小平强调这篇报告“太重要”了,1976年12月26日,《论十大关系》在《人民日报》全文发表。在当时,公开发表《论十大关系》的重要目的是( )

A.改革开放进行思想动员

B.宣传中国特色社会主义

C.彻底清算文革时期错误

D.传递发展战略调整信息

5.从2003年开始,中央政府大幅增加对农村基础设施建设等方面的投入和补贴;2006年中央政府宣布完全取消农业税。这些措施( )

A.促使城乡差别发生根本改变

B.使农民温饱问题得到彻底解决

C.推动经济体制改革顺利完成

D.进一步提高了农民生产积极性

6.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

7.1939-1941年,国民政府实施地方“新县制”改革,赋予县及县以下单位更大的自主权,实行在民意和民选基础上的地方自治;地方实行行政、教育、军事合一的一体化组织建构;明确县级地方财政的自收自支原则。由此可知,国民政府“新县制”改革的主要目的是( )

A.消除地方分裂割据,实现全中国统一

B.对敌后抗日根据地实施全面经济封锁

C.积极动员全国人力物力资源以支持持久抗战

D.为“抗战建国”打造地方性基础和持久动员力

8.如图是刊登在1910年《神州日报》上的一幅风俗画,画中男子正在张贴的布告上写有“奉旨不缠足”字样。此画旨在说明( )

A.清末新政有利于女性摆脱封建桎梏

B.自由平等观念逐渐为大众普遍接受

C.维新变法推动了女性社会地位提高

D.大众传媒改变了人们传统审美标准

9.下图反映的是2011-2015年中国农村人口转移到城镇数量变化图。

从图中可以得到的信息是中国( )

A.经过改革开放已经基本实现了工业化

B.顺利完成了由农业国向工业国的转型

C.农村转移到城市的人口呈快速增长态势

D.需要深化改革才能推进城镇化的进程

10.下列是1998-2000年私营、国有和外资工业企业的工业产值比较表(摘编自陈勇勤《中国经济史》)表格数据的变化表明( )

A.增强国企活力成为深化改革中心环节

B.市场经济体制改革取得显著成效

C.中国已经建成社会主义市场经济体制

D.公有制经济的主体地位已经动摇

11.独孤云是北魏孝文帝统治后期一名年轻的朝廷官员,下列行为将导致他受到惩处的是( )

A.公然穿戴汉人样式的冠服

B.用鲜卑语与同僚交谈

C.将自己的姓氏改为汉姓刘

D.娶汉族士族地主之女为妻

12.陈旭麓指出:虽然新政产生于自上而下的过程,但160万新式学生的出现和众多八股士类的淘汰则直接和间接地牵动了整个社会。新政造就了他们,但他们又超出了新政划定的界限。这表明新政( )

A.开启了中国教育近代化

B.掀起了近代思想启蒙

C.形成了实业救国的高潮

D.加速了近代民主革命

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.下列表述最能揭示如图本质的是( )

A.铁器的使用,使人类征服自然的能力增强

B.随着社会人口的增加,人们迫切需要扩大耕地面积

C.秦国以大规模的集体耕作取代以往的个体劳动

D.反映了秦国奴隶制经济基础的崩溃

答案 D

2.王安石对科举制度进行改革,规定“学问和品行最优者,可以不经科举考试直接出任官职”。这说明他( )

A.看到了科举制度的弊端

B.反映了私人办学的发展

C.产生了否定科举制的思想

D.认定地方教育大有提高

答案 A

3.维新变法期间,促使光绪帝支持变法的根本原因是( )

A.资本主义的初步发展

B.封建统治面临全面危机

C.维新派的影响

D.民族危机的进一步加深

答案 B

4.毛泽东《论十大关系》讲话后,该报告一直未公开发表,1975年邓小平强调这篇报告“太重要”了,1976年12月26日,《论十大关系》在《人民日报》全文发表。在当时,公开发表《论十大关系》的重要目的是( )

A.改革开放进行思想动员

B.宣传中国特色社会主义

C.彻底清算文革时期错误

D.传递发展战略调整信息

答案 D

5.从2003年开始,中央政府大幅增加对农村基础设施建设等方面的投入和补贴;2006年中央政府宣布完全取消农业税。这些措施( )

A.促使城乡差别发生根本改变

B.使农民温饱问题得到彻底解决

C.推动经济体制改革顺利完成

D.进一步提高了农民生产积极性

答案 D

6.明太祖时期,赋税主要是征收实物,由于棉布征收颇受地方官的喜爱,导致棉花种植普遍。1581年张居正改革后“无论田赋或力役一律折银缴纳”,棉花大量涌入市场,江南地区商品经济也因此更为活跃。材料说明了明朝时期( )

A.政府固守重农抑商的经济政策

B.赋税政策变革利于商业的发展

C.农产品商品化减轻了农民负担

D.江南商品经济水平超过了北方

答案 B

7.1939-1941年,国民政府实施地方“新县制”改革,赋予县及县以下单位更大的自主权,实行在民意和民选基础上的地方自治;地方实行行政、教育、军事合一的一体化组织建构;明确县级地方财政的自收自支原则。由此可知,国民政府“新县制”改革的主要目的是( )

A.消除地方分裂割据,实现全中国统一

B.对敌后抗日根据地实施全面经济封锁

C.积极动员全国人力物力资源以支持持久抗战

D.为“抗战建国”打造地方性基础和持久动员力

答案 D

8.如图是刊登在1910年《神州日报》上的一幅风俗画,画中男子正在张贴的布告上写有“奉旨不缠足”字样。此画旨在说明( )

A.清末新政有利于女性摆脱封建桎梏

B.自由平等观念逐渐为大众普遍接受

C.维新变法推动了女性社会地位提高

D.大众传媒改变了人们传统审美标准

答案 A

9.下图反映的是2011-2015年中国农村人口转移到城镇数量变化图。

从图中可以得到的信息是中国( )

A.经过改革开放已经基本实现了工业化

B.顺利完成了由农业国向工业国的转型

C.农村转移到城市的人口呈快速增长态势

D.需要深化改革才能推进城镇化的进程

答案 D

10.下列是1998-2000年私营、国有和外资工业企业的工业产值比较表(摘编自陈勇勤《中国经济史》)表格数据的变化表明( )

A.增强国企活力成为深化改革中心环节

B.市场经济体制改革取得显著成效

C.中国已经建成社会主义市场经济体制

D.公有制经济的主体地位已经动摇

答案 B

11.独孤云是北魏孝文帝统治后期一名年轻的朝廷官员,下列行为将导致他受到惩处的是( )

A.公然穿戴汉人样式的冠服

B.用鲜卑语与同僚交谈

C.将自己的姓氏改为汉姓刘

D.娶汉族士族地主之女为妻

答案 B

12.陈旭麓指出:虽然新政产生于自上而下的过程,但160万新式学生的出现和众多八股士类的淘汰则直接和间接地牵动了整个社会。新政造就了他们,但他们又超出了新政划定的界限。这表明新政( )

A.开启了中国教育近代化

B.掀起了近代思想启蒙

C.形成了实业救国的高潮

D.加速了近代民主革命

答案 D

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

【答案】(1)不同认识:材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系统方案,成为中国现代化的起点;材料二着眼于政治体制,认为戊戌变法触动了封建专制体制,为建立现代国家作出了有益尝试,成为中国现代化的起点。

(2)影响:促进了民主意识的觉醒和爱国运动的发展;有利于中国政治、经济的现代化;在当时的中国起到了思想启蒙的作用;推动了资产阶级民主思想的传播;形成中国近代第一次思想解放潮流。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理