第1课中国古代政治制度的形成与发展同步练习(含答案)2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第1课中国古代政治制度的形成与发展同步练习(含答案)2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修一 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-28 08:26:06 | ||

图片预览

文档简介

中国古代政治制度的形成与发展

一、选择题

1.战国时,封君在其封邑之内有征收税租的特权,但必须接受国君的命令;赵、秦等国封君的“相”往往由国君从中央派遣到封邑,并由“相”主管治理和掌握兵权。这反映了战国时期

A.国君集权趋势开始出现 B.专制主义中央集权制度已确立

C.分封制被郡县制所取代 D.周王失去了“天下共主”地位

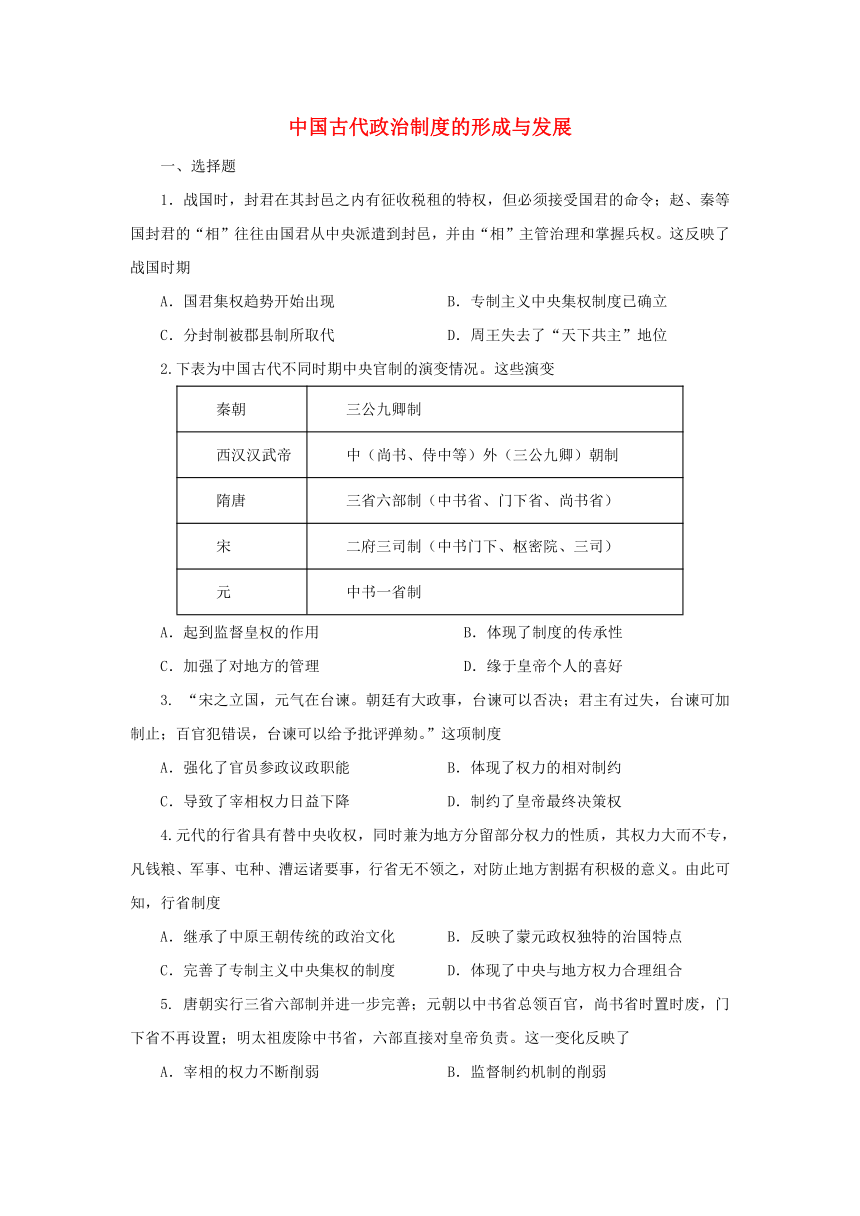

2.下表为中国古代不同时期中央官制的演变情况。这些演变

秦朝 三公九卿制

西汉汉武帝 中(尚书、侍中等)外(三公九卿)朝制

隋唐 三省六部制(中书省、门下省、尚书省)

宋 二府三司制(中书门下、枢密院、三司)

元 中书一省制

A.起到监督皇权的作用 B.体现了制度的传承性

C.加强了对地方的管理 D.缘于皇帝个人的喜好

3. “宋之立国,元气在台谏。朝廷有大政事,台谏可以否决;君主有过失,台谏可加制止;百官犯错误,台谏可以给予批评弹劾。”这项制度

A.强化了官员参政议政职能 B.体现了权力的相对制约

C.导致了宰相权力日益下降 D.制约了皇帝最终决策权

4.元代的行省具有替中央收权,同时兼为地方分留部分权力的性质,其权力大而不专,凡钱粮、军事、屯种、漕运诸要事,行省无不领之,对防止地方割据有积极的意义。由此可知,行省制度

A.继承了中原王朝传统的政治文化 B.反映了蒙元政权独特的治国特点

C.完善了专制主义中央集权的制度 D.体现了中央与地方权力合理组合

5. 唐朝实行三省六部制并进一步完善;元朝以中书省总领百官,尚书省时置时废,门下省不再设置;明太祖废除中书省,六部直接对皇帝负责。这一变化反映了

A.宰相的权力不断削弱 B.监督制约机制的削弱

C.少数民族政权的特殊性 D.政治制度的质变性质

6.宋代形成了一个惯例:“国朝以来,凡政事有大更革,必集百官议之,不然犹使各条具利害,所以尽人谋而通下情也。”这一惯例( )

A.有效防止了君主乾纲独断 B.降低了中央政府行政效率

C.表明君主权力有下移趋势 D.彰显了政府决策的开明性

7.汉武帝时期实行“广关”,将河东(治安邑,今山西夏县)、河内(治怀县,今河南武陟)、河南(治雒阳,今河南洛阳)三郡划入京师所在的中州,使关中区域向东扩展至今山西南部、河南北部。“广关”政策的主要用意是( )

A.强化中央集权 B.根除割据势力

C.削减诸侯封地 D.完善区划设置

8.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担 B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展 D.边疆治理的发展推动民族交融

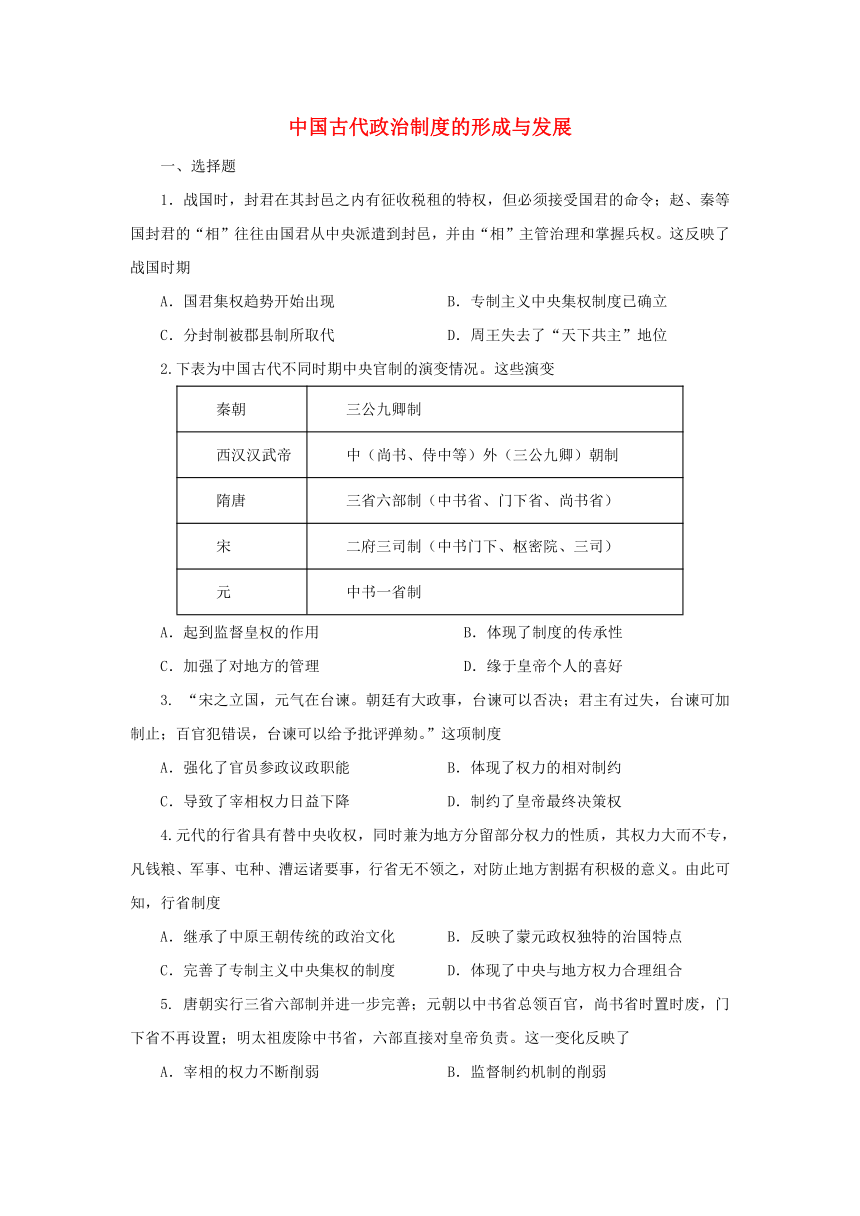

9.历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物的理性分析和评判。基于下列史料可以得出的历史解释是( )

时间 史实

周平王四十七年 晋之曲沃庄伯弑主国晋孝侯

周平王四十九年 郑伯弟段作乱

周桓王二年 卫弑其君桓公

周桓王十年 宋太宰华督弑其君殇公

A.封邦建国,众星拱月 B.王室衰微,诸侯兼并

C.礼崩乐坏,等级不存 D.宗法破坏,贵族内讧

10.秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法和婚丧祭祀等职权。这反映出秦代( )

A.农村基层实行地方自治 B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织 D.乡里组织兼有行政与宗法职能

11.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废丞相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

12.唐朝时,为加强边防而在沿边重镇设立的节度使逐渐权重势雄,独霸一方。北宋建立后,革除前朝之弊,弱化地方权力,形成强干弱枝的局面。元朝的行省官员,常以封疆大吏自居,替朝廷镇守地方,但却“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。与唐、宋相比,元朝( )

A.君主专制空前强化 B.中央对地方权力的分配趋于合理

C.行省官员有名无实 D.建立了统一的多民族封建国家

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 汉初的诸侯王国“有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群卿大夫都官如汉朝”,实际上相当于独立的小朝廷。起初,诸侯王国的官员中只有丞相以上才由中央政府配置,御史大夫及诸卿都由诸侯王任命。在全国的大约54个郡中,诸侯王国占了39个郡,而中央政府直接控制的只有15个郡。这些藩国原本“大者夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”,此时则“小者淫荒越法,大者睽孤横逆”,或与朝廷分庭抗礼,或欲问鼎皇室,成为严重的社会不安定因素。汉景帝三年(前154年),吴、楚等七国举兵反叛,被周亚夫等中央政权军事力量击败。汉武帝时,“施主父之册,下推恩之令”,解决了藩国对中央的威胁问题,中央集权制度得到巩固。

——摘编自龚书铎《中国社会通史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二 元初,行省只是朝廷中书省为某地区军事征伐而临时派出的机构。随着元帝国疆域的扩大,朝廷直接控制数百个路和直隶州较为困难。于是,朝廷相继在陕西、甘肃、四川、云南等地设置中书省的派出机构——行中书省,后来又将其固定下来,作为朝廷控驭路府州县的得力工具。行省长官由皇帝和中书省长官选任,在行政、军事方面,行省要分别受中书省、枢密院的节制,重大军政事务必须随时上报朝廷,平时还要受以御史台为首的监察官的监督。行省长官须按照朝廷命令互迁镇地,并履行入觐述职等义务。而行省实行的多名官员群体负责制,又可以使行省官员相互牵制,避免行省坐大割据之祸。

——摘编自李治安、杜家骥《中国古代官僚政治》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝颁行推恩令的背景及实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝行省制的影响。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 秦始皇构建了大帝国的框架,组装了硬件。汉武帝确定了大帝国的中枢运作机制,加上了软件。

——金克木《风流汉武两千年》

材料二 皇权为了维系自身权力的专制性,就必须创建出能够突破甚至凌驾于这类束缚和侵蚀力量之上的制度性手段。这种反制衡除了表现为一些非常规性的举措之外,更突出地表现为一种根本性的制度建设,那就是不断在常规的国家行政官职体系之外,设立一个秘书机构,由它取代可能限制皇权的外朝官制体系而执掌国家核心机密和极高权力,使皇帝能够通过亲自掌握这一秘书机构并赋予它巨大的权力,从而对常规的外朝官制体系施以强大的反制衡。

——摘编自王毅《中国皇权制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦始皇给中国组装了哪些“硬件”,汉武帝添加了哪些“软件”。

中国古代政治体制的形成与发展

一、选择题

1.战国时,封君在其封邑之内有征收税租的特权,但必须接受国君的命令;赵、秦等国封君的“相”往往由国君从中央派遣到封邑,并由“相”主管治理和掌握兵权。这反映了战国时期

A.国君集权趋势开始出现 B.专制主义中央集权制度已确立

C.分封制被郡县制所取代 D.周王失去了“天下共主”地位

【答案】A

2.下表为中国古代不同时期中央官制的演变情况。这些演变

秦朝 三公九卿制

西汉汉武帝 中(尚书、侍中等)外(三公九卿)朝制

隋唐 三省六部制(中书省、门下省、尚书省)

宋 二府三司制(中书门下、枢密院、三司)

元 中书一省制

A.起到监督皇权的作用 B.体现了制度的传承性

C.加强了对地方的管理 D.缘于皇帝个人的喜好

【答案】B

3. “宋之立国,元气在台谏。朝廷有大政事,台谏可以否决;君主有过失,台谏可加制止;百官犯错误,台谏可以给予批评弹劾。”这项制度

A.强化了官员参政议政职能 B.体现了权力的相对制约

C.导致了宰相权力日益下降 D.制约了皇帝最终决策权

【答案】B

4.元代的行省具有替中央收权,同时兼为地方分留部分权力的性质,其权力大而不专,凡钱粮、军事、屯种、漕运诸要事,行省无不领之,对防止地方割据有积极的意义。由此可知,行省制度

A.继承了中原王朝传统的政治文化 B.反映了蒙元政权独特的治国特点

C.完善了专制主义中央集权的制度 D.体现了中央与地方权力合理组合

【答案】D

5. 唐朝实行三省六部制并进一步完善;元朝以中书省总领百官,尚书省时置时废,门下省不再设置;明太祖废除中书省,六部直接对皇帝负责。这一变化反映了

A.宰相的权力不断削弱 B.监督制约机制的削弱

C.少数民族政权的特殊性 D.政治制度的质变性质

【答案】B

6.宋代形成了一个惯例:“国朝以来,凡政事有大更革,必集百官议之,不然犹使各条具利害,所以尽人谋而通下情也。”这一惯例( )

A.有效防止了君主乾纲独断 B.降低了中央政府行政效率

C.表明君主权力有下移趋势 D.彰显了政府决策的开明性

【答案】D

7.汉武帝时期实行“广关”,将河东(治安邑,今山西夏县)、河内(治怀县,今河南武陟)、河南(治雒阳,今河南洛阳)三郡划入京师所在的中州,使关中区域向东扩展至今山西南部、河南北部。“广关”政策的主要用意是( )

A.强化中央集权 B.根除割据势力

C.削减诸侯封地 D.完善区划设置

【答案】A

8.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担 B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展 D.边疆治理的发展推动民族交融

【答案】B

9.历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物的理性分析和评判。基于下列史料可以得出的历史解释是( )

时间 史实

周平王四十七年 晋之曲沃庄伯弑主国晋孝侯

周平王四十九年 郑伯弟段作乱

周桓王二年 卫弑其君桓公

周桓王十年 宋太宰华督弑其君殇公

A.封邦建国,众星拱月 B.王室衰微,诸侯兼并

C.礼崩乐坏,等级不存 D.宗法破坏,贵族内讧

【答案】D

10.秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法和婚丧祭祀等职权。这反映出秦代( )

A.农村基层实行地方自治 B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织 D.乡里组织兼有行政与宗法职能

【答案】D

11.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废丞相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

【答案】C

12.唐朝时,为加强边防而在沿边重镇设立的节度使逐渐权重势雄,独霸一方。北宋建立后,革除前朝之弊,弱化地方权力,形成强干弱枝的局面。元朝的行省官员,常以封疆大吏自居,替朝廷镇守地方,但却“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。与唐、宋相比,元朝( )

A.君主专制空前强化 B.中央对地方权力的分配趋于合理

C.行省官员有名无实 D.建立了统一的多民族封建国家

【答案】B

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 汉初的诸侯王国“有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群卿大夫都官如汉朝”,实际上相当于独立的小朝廷。起初,诸侯王国的官员中只有丞相以上才由中央政府配置,御史大夫及诸卿都由诸侯王任命。在全国的大约54个郡中,诸侯王国占了39个郡,而中央政府直接控制的只有15个郡。这些藩国原本“大者夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”,此时则“小者淫荒越法,大者睽孤横逆”,或与朝廷分庭抗礼,或欲问鼎皇室,成为严重的社会不安定因素。汉景帝三年(前154年),吴、楚等七国举兵反叛,被周亚夫等中央政权军事力量击败。汉武帝时,“施主父之册,下推恩之令”,解决了藩国对中央的威胁问题,中央集权制度得到巩固。

——摘编自龚书铎《中国社会通史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二 元初,行省只是朝廷中书省为某地区军事征伐而临时派出的机构。随着元帝国疆域的扩大,朝廷直接控制数百个路和直隶州较为困难。于是,朝廷相继在陕西、甘肃、四川、云南等地设置中书省的派出机构——行中书省,后来又将其固定下来,作为朝廷控驭路府州县的得力工具。行省长官由皇帝和中书省长官选任,在行政、军事方面,行省要分别受中书省、枢密院的节制,重大军政事务必须随时上报朝廷,平时还要受以御史台为首的监察官的监督。行省长官须按照朝廷命令互迁镇地,并履行入觐述职等义务。而行省实行的多名官员群体负责制,又可以使行省官员相互牵制,避免行省坐大割据之祸。

——摘编自李治安、杜家骥《中国古代官僚政治》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝颁行推恩令的背景及实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝行省制的影响。

【答案】(1)背景:汉初实行郡国并行制;诸侯国独立性较大,危及中央统治;削藩问题由来已久。

实质:采用温和的手段以削弱地方诸侯国实力和加强中央集权。

(2)影响:加强了对辽阔疆域的管辖;行省内部互相牵制,有利于加强中央集权,维护国家统一;对后世的政治制度尤其是地方行政区划产生了深远的影响。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 秦始皇构建了大帝国的框架,组装了硬件。汉武帝确定了大帝国的中枢运作机制,加上了软件。

——金克木《风流汉武两千年》

材料二 皇权为了维系自身权力的专制性,就必须创建出能够突破甚至凌驾于这类束缚和侵蚀力量之上的制度性手段。这种反制衡除了表现为一些非常规性的举措之外,更突出地表现为一种根本性的制度建设,那就是不断在常规的国家行政官职体系之外,设立一个秘书机构,由它取代可能限制皇权的外朝官制体系而执掌国家核心机密和极高权力,使皇帝能够通过亲自掌握这一秘书机构并赋予它巨大的权力,从而对常规的外朝官制体系施以强大的反制衡。

——摘编自王毅《中国皇权制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦始皇给中国组装了哪些“硬件”,汉武帝添加了哪些“软件”。

【答案】“硬件”:秦始皇实行皇帝制度、三公九卿制和郡县制,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局。

“软件”:汉武帝让宫廷内侍机构参与军国大事(建立中外朝制度);确立儒家思想的正统地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐朝和清朝的皇帝是如何对外朝常规官制体系施以强大的反制衡的。

【答案】做法:唐朝在中央设中书省、门下省和尚书省,分掌决策权、审议权和执行权,分散和削弱相权;清朝设立军机处,军机大臣均由皇帝钦定,全国军政大权集中到皇帝手中。

一、选择题

1.战国时,封君在其封邑之内有征收税租的特权,但必须接受国君的命令;赵、秦等国封君的“相”往往由国君从中央派遣到封邑,并由“相”主管治理和掌握兵权。这反映了战国时期

A.国君集权趋势开始出现 B.专制主义中央集权制度已确立

C.分封制被郡县制所取代 D.周王失去了“天下共主”地位

2.下表为中国古代不同时期中央官制的演变情况。这些演变

秦朝 三公九卿制

西汉汉武帝 中(尚书、侍中等)外(三公九卿)朝制

隋唐 三省六部制(中书省、门下省、尚书省)

宋 二府三司制(中书门下、枢密院、三司)

元 中书一省制

A.起到监督皇权的作用 B.体现了制度的传承性

C.加强了对地方的管理 D.缘于皇帝个人的喜好

3. “宋之立国,元气在台谏。朝廷有大政事,台谏可以否决;君主有过失,台谏可加制止;百官犯错误,台谏可以给予批评弹劾。”这项制度

A.强化了官员参政议政职能 B.体现了权力的相对制约

C.导致了宰相权力日益下降 D.制约了皇帝最终决策权

4.元代的行省具有替中央收权,同时兼为地方分留部分权力的性质,其权力大而不专,凡钱粮、军事、屯种、漕运诸要事,行省无不领之,对防止地方割据有积极的意义。由此可知,行省制度

A.继承了中原王朝传统的政治文化 B.反映了蒙元政权独特的治国特点

C.完善了专制主义中央集权的制度 D.体现了中央与地方权力合理组合

5. 唐朝实行三省六部制并进一步完善;元朝以中书省总领百官,尚书省时置时废,门下省不再设置;明太祖废除中书省,六部直接对皇帝负责。这一变化反映了

A.宰相的权力不断削弱 B.监督制约机制的削弱

C.少数民族政权的特殊性 D.政治制度的质变性质

6.宋代形成了一个惯例:“国朝以来,凡政事有大更革,必集百官议之,不然犹使各条具利害,所以尽人谋而通下情也。”这一惯例( )

A.有效防止了君主乾纲独断 B.降低了中央政府行政效率

C.表明君主权力有下移趋势 D.彰显了政府决策的开明性

7.汉武帝时期实行“广关”,将河东(治安邑,今山西夏县)、河内(治怀县,今河南武陟)、河南(治雒阳,今河南洛阳)三郡划入京师所在的中州,使关中区域向东扩展至今山西南部、河南北部。“广关”政策的主要用意是( )

A.强化中央集权 B.根除割据势力

C.削减诸侯封地 D.完善区划设置

8.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担 B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展 D.边疆治理的发展推动民族交融

9.历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物的理性分析和评判。基于下列史料可以得出的历史解释是( )

时间 史实

周平王四十七年 晋之曲沃庄伯弑主国晋孝侯

周平王四十九年 郑伯弟段作乱

周桓王二年 卫弑其君桓公

周桓王十年 宋太宰华督弑其君殇公

A.封邦建国,众星拱月 B.王室衰微,诸侯兼并

C.礼崩乐坏,等级不存 D.宗法破坏,贵族内讧

10.秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法和婚丧祭祀等职权。这反映出秦代( )

A.农村基层实行地方自治 B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织 D.乡里组织兼有行政与宗法职能

11.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废丞相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

12.唐朝时,为加强边防而在沿边重镇设立的节度使逐渐权重势雄,独霸一方。北宋建立后,革除前朝之弊,弱化地方权力,形成强干弱枝的局面。元朝的行省官员,常以封疆大吏自居,替朝廷镇守地方,但却“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。与唐、宋相比,元朝( )

A.君主专制空前强化 B.中央对地方权力的分配趋于合理

C.行省官员有名无实 D.建立了统一的多民族封建国家

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 汉初的诸侯王国“有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群卿大夫都官如汉朝”,实际上相当于独立的小朝廷。起初,诸侯王国的官员中只有丞相以上才由中央政府配置,御史大夫及诸卿都由诸侯王任命。在全国的大约54个郡中,诸侯王国占了39个郡,而中央政府直接控制的只有15个郡。这些藩国原本“大者夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”,此时则“小者淫荒越法,大者睽孤横逆”,或与朝廷分庭抗礼,或欲问鼎皇室,成为严重的社会不安定因素。汉景帝三年(前154年),吴、楚等七国举兵反叛,被周亚夫等中央政权军事力量击败。汉武帝时,“施主父之册,下推恩之令”,解决了藩国对中央的威胁问题,中央集权制度得到巩固。

——摘编自龚书铎《中国社会通史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二 元初,行省只是朝廷中书省为某地区军事征伐而临时派出的机构。随着元帝国疆域的扩大,朝廷直接控制数百个路和直隶州较为困难。于是,朝廷相继在陕西、甘肃、四川、云南等地设置中书省的派出机构——行中书省,后来又将其固定下来,作为朝廷控驭路府州县的得力工具。行省长官由皇帝和中书省长官选任,在行政、军事方面,行省要分别受中书省、枢密院的节制,重大军政事务必须随时上报朝廷,平时还要受以御史台为首的监察官的监督。行省长官须按照朝廷命令互迁镇地,并履行入觐述职等义务。而行省实行的多名官员群体负责制,又可以使行省官员相互牵制,避免行省坐大割据之祸。

——摘编自李治安、杜家骥《中国古代官僚政治》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝颁行推恩令的背景及实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝行省制的影响。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 秦始皇构建了大帝国的框架,组装了硬件。汉武帝确定了大帝国的中枢运作机制,加上了软件。

——金克木《风流汉武两千年》

材料二 皇权为了维系自身权力的专制性,就必须创建出能够突破甚至凌驾于这类束缚和侵蚀力量之上的制度性手段。这种反制衡除了表现为一些非常规性的举措之外,更突出地表现为一种根本性的制度建设,那就是不断在常规的国家行政官职体系之外,设立一个秘书机构,由它取代可能限制皇权的外朝官制体系而执掌国家核心机密和极高权力,使皇帝能够通过亲自掌握这一秘书机构并赋予它巨大的权力,从而对常规的外朝官制体系施以强大的反制衡。

——摘编自王毅《中国皇权制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦始皇给中国组装了哪些“硬件”,汉武帝添加了哪些“软件”。

中国古代政治体制的形成与发展

一、选择题

1.战国时,封君在其封邑之内有征收税租的特权,但必须接受国君的命令;赵、秦等国封君的“相”往往由国君从中央派遣到封邑,并由“相”主管治理和掌握兵权。这反映了战国时期

A.国君集权趋势开始出现 B.专制主义中央集权制度已确立

C.分封制被郡县制所取代 D.周王失去了“天下共主”地位

【答案】A

2.下表为中国古代不同时期中央官制的演变情况。这些演变

秦朝 三公九卿制

西汉汉武帝 中(尚书、侍中等)外(三公九卿)朝制

隋唐 三省六部制(中书省、门下省、尚书省)

宋 二府三司制(中书门下、枢密院、三司)

元 中书一省制

A.起到监督皇权的作用 B.体现了制度的传承性

C.加强了对地方的管理 D.缘于皇帝个人的喜好

【答案】B

3. “宋之立国,元气在台谏。朝廷有大政事,台谏可以否决;君主有过失,台谏可加制止;百官犯错误,台谏可以给予批评弹劾。”这项制度

A.强化了官员参政议政职能 B.体现了权力的相对制约

C.导致了宰相权力日益下降 D.制约了皇帝最终决策权

【答案】B

4.元代的行省具有替中央收权,同时兼为地方分留部分权力的性质,其权力大而不专,凡钱粮、军事、屯种、漕运诸要事,行省无不领之,对防止地方割据有积极的意义。由此可知,行省制度

A.继承了中原王朝传统的政治文化 B.反映了蒙元政权独特的治国特点

C.完善了专制主义中央集权的制度 D.体现了中央与地方权力合理组合

【答案】D

5. 唐朝实行三省六部制并进一步完善;元朝以中书省总领百官,尚书省时置时废,门下省不再设置;明太祖废除中书省,六部直接对皇帝负责。这一变化反映了

A.宰相的权力不断削弱 B.监督制约机制的削弱

C.少数民族政权的特殊性 D.政治制度的质变性质

【答案】B

6.宋代形成了一个惯例:“国朝以来,凡政事有大更革,必集百官议之,不然犹使各条具利害,所以尽人谋而通下情也。”这一惯例( )

A.有效防止了君主乾纲独断 B.降低了中央政府行政效率

C.表明君主权力有下移趋势 D.彰显了政府决策的开明性

【答案】D

7.汉武帝时期实行“广关”,将河东(治安邑,今山西夏县)、河内(治怀县,今河南武陟)、河南(治雒阳,今河南洛阳)三郡划入京师所在的中州,使关中区域向东扩展至今山西南部、河南北部。“广关”政策的主要用意是( )

A.强化中央集权 B.根除割据势力

C.削减诸侯封地 D.完善区划设置

【答案】A

8.雍正四年(1726年),针对云南地区偏远闭塞的问题,云贵总督鄂尔泰上疏申请疏通水路、招徕商贾。雍正帝朱批:“见处信得。及便动数十万帑金何妨?朕不惜此等之费也。”这反映出( )

A.交通发展加重政府财政负担 B.中央集权加速边疆地区的开发

C.君主专制阻碍社会经济的发展 D.边疆治理的发展推动民族交融

【答案】B

9.历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物的理性分析和评判。基于下列史料可以得出的历史解释是( )

时间 史实

周平王四十七年 晋之曲沃庄伯弑主国晋孝侯

周平王四十九年 郑伯弟段作乱

周桓王二年 卫弑其君桓公

周桓王十年 宋太宰华督弑其君殇公

A.封邦建国,众星拱月 B.王室衰微,诸侯兼并

C.礼崩乐坏,等级不存 D.宗法破坏,贵族内讧

【答案】D

10.秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法和婚丧祭祀等职权。这反映出秦代( )

A.农村基层实行地方自治 B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织 D.乡里组织兼有行政与宗法职能

【答案】D

11.明成祖时,宫中形成了比较稳定的参议机构,用来弥补废丞相后中枢决策留下的空缺,这个机构就是内阁,其性质是内廷秘书班子。这反映出内阁( )

A.是皇权执行机构 B.其阁员位卑权重

C.有助于合理决策 D.是中枢决议机构

【答案】C

12.唐朝时,为加强边防而在沿边重镇设立的节度使逐渐权重势雄,独霸一方。北宋建立后,革除前朝之弊,弱化地方权力,形成强干弱枝的局面。元朝的行省官员,常以封疆大吏自居,替朝廷镇守地方,但却“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。与唐、宋相比,元朝( )

A.君主专制空前强化 B.中央对地方权力的分配趋于合理

C.行省官员有名无实 D.建立了统一的多民族封建国家

【答案】B

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 汉初的诸侯王国“有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群卿大夫都官如汉朝”,实际上相当于独立的小朝廷。起初,诸侯王国的官员中只有丞相以上才由中央政府配置,御史大夫及诸卿都由诸侯王任命。在全国的大约54个郡中,诸侯王国占了39个郡,而中央政府直接控制的只有15个郡。这些藩国原本“大者夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师”,此时则“小者淫荒越法,大者睽孤横逆”,或与朝廷分庭抗礼,或欲问鼎皇室,成为严重的社会不安定因素。汉景帝三年(前154年),吴、楚等七国举兵反叛,被周亚夫等中央政权军事力量击败。汉武帝时,“施主父之册,下推恩之令”,解决了藩国对中央的威胁问题,中央集权制度得到巩固。

——摘编自龚书铎《中国社会通史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二 元初,行省只是朝廷中书省为某地区军事征伐而临时派出的机构。随着元帝国疆域的扩大,朝廷直接控制数百个路和直隶州较为困难。于是,朝廷相继在陕西、甘肃、四川、云南等地设置中书省的派出机构——行中书省,后来又将其固定下来,作为朝廷控驭路府州县的得力工具。行省长官由皇帝和中书省长官选任,在行政、军事方面,行省要分别受中书省、枢密院的节制,重大军政事务必须随时上报朝廷,平时还要受以御史台为首的监察官的监督。行省长官须按照朝廷命令互迁镇地,并履行入觐述职等义务。而行省实行的多名官员群体负责制,又可以使行省官员相互牵制,避免行省坐大割据之祸。

——摘编自李治安、杜家骥《中国古代官僚政治》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝颁行推恩令的背景及实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元朝行省制的影响。

【答案】(1)背景:汉初实行郡国并行制;诸侯国独立性较大,危及中央统治;削藩问题由来已久。

实质:采用温和的手段以削弱地方诸侯国实力和加强中央集权。

(2)影响:加强了对辽阔疆域的管辖;行省内部互相牵制,有利于加强中央集权,维护国家统一;对后世的政治制度尤其是地方行政区划产生了深远的影响。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 秦始皇构建了大帝国的框架,组装了硬件。汉武帝确定了大帝国的中枢运作机制,加上了软件。

——金克木《风流汉武两千年》

材料二 皇权为了维系自身权力的专制性,就必须创建出能够突破甚至凌驾于这类束缚和侵蚀力量之上的制度性手段。这种反制衡除了表现为一些非常规性的举措之外,更突出地表现为一种根本性的制度建设,那就是不断在常规的国家行政官职体系之外,设立一个秘书机构,由它取代可能限制皇权的外朝官制体系而执掌国家核心机密和极高权力,使皇帝能够通过亲自掌握这一秘书机构并赋予它巨大的权力,从而对常规的外朝官制体系施以强大的反制衡。

——摘编自王毅《中国皇权制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦始皇给中国组装了哪些“硬件”,汉武帝添加了哪些“软件”。

【答案】“硬件”:秦始皇实行皇帝制度、三公九卿制和郡县制,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局。

“软件”:汉武帝让宫廷内侍机构参与军国大事(建立中外朝制度);确立儒家思想的正统地位。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐朝和清朝的皇帝是如何对外朝常规官制体系施以强大的反制衡的。

【答案】做法:唐朝在中央设中书省、门下省和尚书省,分掌决策权、审议权和执行权,分散和削弱相权;清朝设立军机处,军机大臣均由皇帝钦定,全国军政大权集中到皇帝手中。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理