第5课 中国古代官员的选拔与管理 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第5课 中国古代官员的选拔与管理 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-28 08:31:52 | ||

图片预览

文档简介

中国古代官员的选拔与管理

一、选择题

1.汉代对地方割据势力的打击产生了两个“副产品”:一个是强化了郡县制,另一个是产生了新的选官制度——察举制。这主要说明( )

A.血缘政治的影响力逐渐减弱

B.君主专制制度的完善

C.地方割据势力促进社会转型

D.地方势力决定集权的发展

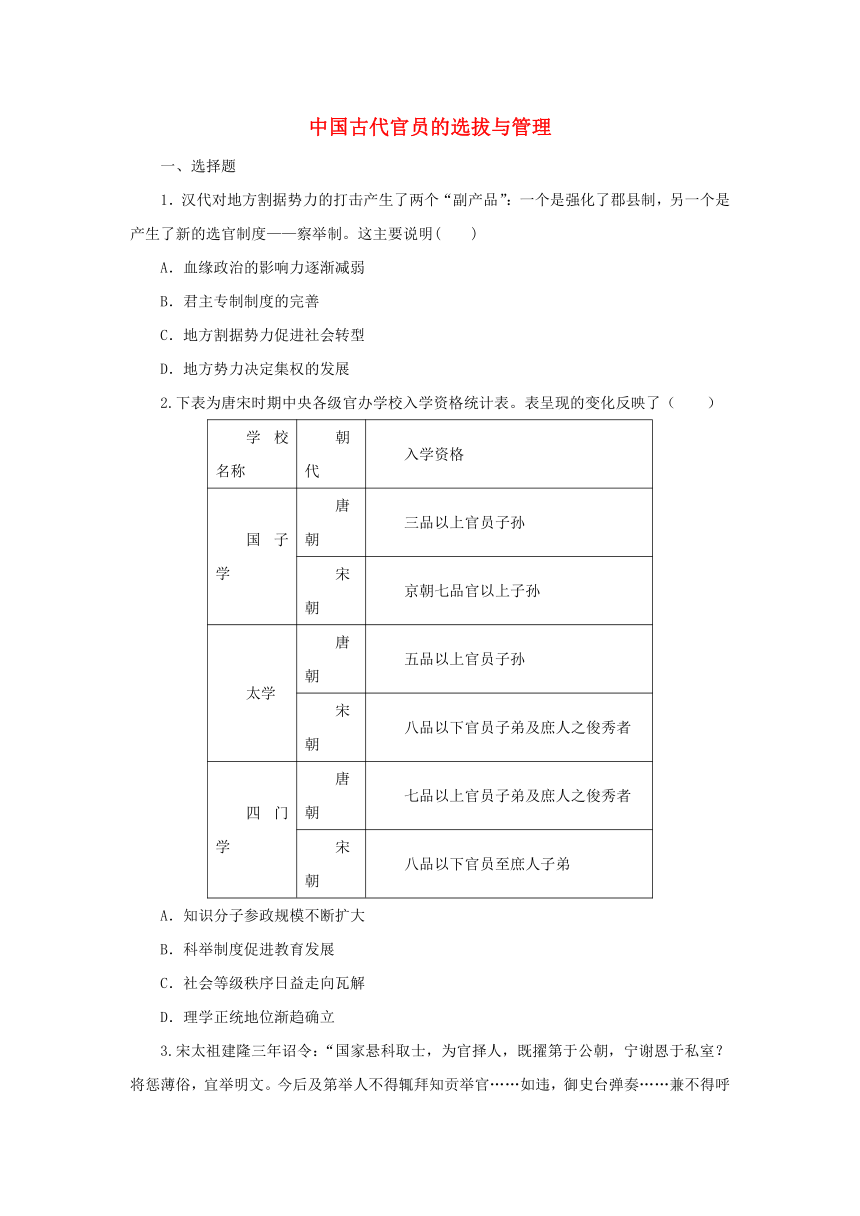

2.下表为唐宋时期中央各级官办学校入学资格统计表。表呈现的变化反映了( )

学校名称 朝代 入学资格

国子学 唐朝 三品以上官员子孙

宋朝 京朝七品官以上子孙

太学 唐朝 五品以上官员子孙

宋朝 八品以下官员子弟及庶人之俊秀者

四门学 唐朝 七品以上官员子弟及庶人之俊秀者

宋朝 八品以下官员至庶人子弟

A.知识分子参政规模不断扩大

B.科举制度促进教育发展

C.社会等级秩序日益走向瓦解

D.理学正统地位渐趋确立

3.宋太祖建隆三年诏令:“国家悬科取士,为官择人,既擢第于公朝,宁谢恩于私室?将惩薄俗,宜举明文。今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生。”此项改革旨在( )

A.打击贵族特权利益

B.削弱相权,加强皇权

C.推进科举的制度化

D.防止选官结党营私

4.科举后备队伍的积累使不少生员对科举感到绝望,以至明中期发生了科举制建立以来首次颇具规模的“反科举”运动。大批的生员、监生纷纷“弃举业”“裂秀才冠”,往往自称“山人”,以自身学识与才华充当各衙门官员的幕僚,从而参与政治。这反映了当时( )

A.知识分子对八股文的痛恨

B.科举制已失去选拔的公正性

C.在野派幕后操纵国家政权

D.明朝选官体制已相当僵化

5.清朝《钦定台规》规定,各地巡视御史自命下之日起,在门上大书“回避”字样,不许见客、不收书、不接纳私办人役、不赴饯送宴会,且限领敕后三日出京,沿途不准停留,到境后不受私书私馈等。这一规定有利于( )

A.杜绝贪腐现象

B.提升监察效果

C.扩大御史权力

D.促进制度转型

6.宋代许多官员享有荫补子弟或亲属为官的特权,通常情况下,达到一定级别的宋朝官员享有圣节荫补、致仕荫补、皇帝即位荫补等。这说明宋代( )

A.士族政治得到较快发展 B.存在世官制的残余

C.推行了崇文抑武的国策 D.科举制的影响削弱

7.秦始皇时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;曹操强调“唯才是举”;西魏、北周时强调德行优先,同时注重能力考查;唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。这种人才选拔标准变化的原因是( )

A.儒家核心价值观的形成 B.法家思想的兴衰

C.社会发展对人才的要求 D.统治者个人喜好

8.都察院是明代中央监察核心机构,地方十三道监察御史“出则巡视方岳,入则弹压百僚,虽与都御史相涉,而非其属官。直名某道,不系之都察院,事得专达,都御史不得预知也”。这说明,明代的监察体系( )

A.有意降低了都察院的作用 B.有力强化了君主专制统治

C.提高了地方行政运行效率 D.造成了中央监察力度不足

9.春秋时期,出现人才跨国流动现象。战国时,出现“客卿”一职,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为这一时代的鲜明特征。“客卿”的出现( )

A.使人才异地任职成为惯例 B.有利于私学的发展

C.使“尚贤”思想成为主流 D.促进官僚政治形成

10.春秋时期,诸侯曾多次接受并重用大夫举荐的官员;战国时期,将相往往由国君从平民中提拔任命,中下级官吏则通过“养士”和“军功”培养。这表明( )

A.世官政治受到了冲击 B.君主的选官权旁落

C.察举制开始形成 D.官员举荐人才成为时代共识

11.两晋南朝时期,由吏部直接任命的官吏,约占入仕者的半数;由考核和学校考试入仕的,占25%;州郡县吏积功升迁的,占14%;官府属员入仕的,占1.2%。这一现象表明当时( )

A.察举选官占据主流 B.选官权由中央主导

C.门阀政治逐渐衰落 D.九品中正制被废除

12.据《清史稿》记载,康熙二十二年(1683年)至六十一年(1722年),共举行大计14次,考课出卓异官员580名,纠参、罢斥、降调官员5 137名。据此可知,康熙朝的考课制度( )

A.保证了政治局面的稳定 B.是科举制度发展的产物

C.促进了国家吏治的改善 D.是维护等级制度的工具

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 监察在中国源远流长。伴随着封建专制中央集权的建立,秦汉时期监察制度初步形成。汉武帝时期颁布的《六条察郡之法》奠定了中国古代地方监察法的基础。汉代采取了多元制的监察组织方式,不仅设有专门的监察机构进行监察,而且还有上级行政机构对下属机构进行监察。魏晋时,御史台脱离少府,与行政相分离,成为专门的监察机关,直接对皇帝负责。清代对监察官也实行定量考核,以实绩黜陟监察官。

——摘编自李艳波、李瑞珂《中国古代监察制度的经验及启示》

材料二 宋英宗欲擢王畴为枢密副使,封驳官钱公辅认为王畴“素望浅”,不宜擢升。英宗不仅不采纳其意见,反而贬钱公辅为滁州团练使。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代的监察措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代监察制度的影响。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 察举制是科举制的前身与母体。在长达数百年的选官过程中,察举制曾经有“以德取人” “以能取人”“以文取人”“以名取人”和“以族取人”等因素作用其间,结果则是“以文取人”为主导的原则、标准和方法最终成了定局,发展成为科举制。

——摘编自安姝《从察举制到科举制——

中国古代官僚体制理性行政的必然》

材料二 在传统社会中,个人只有置于家庭、社会的体系中,以其在血脉延续、功绩建立、角色扮演等方面的成就,才能获得来自外界的认同,因此对于绝大多数人来说,个人价值取决于其对于家庭的贡献,而这种贡献则被描述为“孝”。作为维持个人与家庭之间关系的核心价值, 科举制为“孝”创造了表达空间。踏入科场的人所追求的绝不仅仅是一己的荣耀,他同时也背负着光耀门楣的重任。

——摘编自纪莺莺《明清科举制的社会整合

功能——以社会流动为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从察举制到科举制选官标准的变化,并分析这一变化的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明科举制对个人、家庭和社会产生的价值。

中国古代官员的选拔与管理

一、选择题

1.汉代对地方割据势力的打击产生了两个“副产品”:一个是强化了郡县制,另一个是产生了新的选官制度——察举制。这主要说明( )

A.血缘政治的影响力逐渐减弱

B.君主专制制度的完善

C.地方割据势力促进社会转型

D.地方势力决定集权的发展

【答案】A

2.下表为唐宋时期中央各级官办学校入学资格统计表。表呈现的变化反映了( )

学校名称 朝代 入学资格

国子学 唐朝 三品以上官员子孙

宋朝 京朝七品官以上子孙

太学 唐朝 五品以上官员子孙

宋朝 八品以下官员子弟及庶人之俊秀者

四门学 唐朝 七品以上官员子弟及庶人之俊秀者

宋朝 八品以下官员至庶人子弟

A.知识分子参政规模不断扩大

B.科举制度促进教育发展

C.社会等级秩序日益走向瓦解

D.理学正统地位渐趋确立

【答案】B

3.宋太祖建隆三年诏令:“国家悬科取士,为官择人,既擢第于公朝,宁谢恩于私室?将惩薄俗,宜举明文。今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生。”此项改革旨在( )

A.打击贵族特权利益

B.削弱相权,加强皇权

C.推进科举的制度化

D.防止选官结党营私

【答案】D

4.科举后备队伍的积累使不少生员对科举感到绝望,以至明中期发生了科举制建立以来首次颇具规模的“反科举”运动。大批的生员、监生纷纷“弃举业”“裂秀才冠”,往往自称“山人”,以自身学识与才华充当各衙门官员的幕僚,从而参与政治。这反映了当时( )

A.知识分子对八股文的痛恨

B.科举制已失去选拔的公正性

C.在野派幕后操纵国家政权

D.明朝选官体制已相当僵化

【答案】D

5.清朝《钦定台规》规定,各地巡视御史自命下之日起,在门上大书“回避”字样,不许见客、不收书、不接纳私办人役、不赴饯送宴会,且限领敕后三日出京,沿途不准停留,到境后不受私书私馈等。这一规定有利于( )

A.杜绝贪腐现象

B.提升监察效果

C.扩大御史权力

D.促进制度转型

【答案】B

6.宋代许多官员享有荫补子弟或亲属为官的特权,通常情况下,达到一定级别的宋朝官员享有圣节荫补、致仕荫补、皇帝即位荫补等。这说明宋代( )

A.士族政治得到较快发展 B.存在世官制的残余

C.推行了崇文抑武的国策 D.科举制的影响削弱

【答案】B

7.秦始皇时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;曹操强调“唯才是举”;西魏、北周时强调德行优先,同时注重能力考查;唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。这种人才选拔标准变化的原因是( )

A.儒家核心价值观的形成 B.法家思想的兴衰

C.社会发展对人才的要求 D.统治者个人喜好

【答案】C

8.都察院是明代中央监察核心机构,地方十三道监察御史“出则巡视方岳,入则弹压百僚,虽与都御史相涉,而非其属官。直名某道,不系之都察院,事得专达,都御史不得预知也”。这说明,明代的监察体系( )

A.有意降低了都察院的作用 B.有力强化了君主专制统治

C.提高了地方行政运行效率 D.造成了中央监察力度不足

【答案】B

9.春秋时期,出现人才跨国流动现象。战国时,出现“客卿”一职,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为这一时代的鲜明特征。“客卿”的出现( )

A.使人才异地任职成为惯例 B.有利于私学的发展

C.使“尚贤”思想成为主流 D.促进官僚政治形成

【答案】D

10.春秋时期,诸侯曾多次接受并重用大夫举荐的官员;战国时期,将相往往由国君从平民中提拔任命,中下级官吏则通过“养士”和“军功”培养。这表明( )

A.世官政治受到了冲击 B.君主的选官权旁落

C.察举制开始形成 D.官员举荐人才成为时代共识

【答案】A

11.两晋南朝时期,由吏部直接任命的官吏,约占入仕者的半数;由考核和学校考试入仕的,占25%;州郡县吏积功升迁的,占14%;官府属员入仕的,占1.2%。这一现象表明当时( )

A.察举选官占据主流 B.选官权由中央主导

C.门阀政治逐渐衰落 D.九品中正制被废除

【答案】B

12.据《清史稿》记载,康熙二十二年(1683年)至六十一年(1722年),共举行大计14次,考课出卓异官员580名,纠参、罢斥、降调官员5 137名。据此可知,康熙朝的考课制度( )

A.保证了政治局面的稳定 B.是科举制度发展的产物

C.促进了国家吏治的改善 D.是维护等级制度的工具

【答案】C

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 监察在中国源远流长。伴随着封建专制中央集权的建立,秦汉时期监察制度初步形成。汉武帝时期颁布的《六条察郡之法》奠定了中国古代地方监察法的基础。汉代采取了多元制的监察组织方式,不仅设有专门的监察机构进行监察,而且还有上级行政机构对下属机构进行监察。魏晋时,御史台脱离少府,与行政相分离,成为专门的监察机关,直接对皇帝负责。清代对监察官也实行定量考核,以实绩黜陟监察官。

——摘编自李艳波、李瑞珂《中国古代监察制度的经验及启示》

材料二 宋英宗欲擢王畴为枢密副使,封驳官钱公辅认为王畴“素望浅”,不宜擢升。英宗不仅不采纳其意见,反而贬钱公辅为滁州团练使。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代的监察措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代监察制度的影响。

答案:(1)颁布监察法;采用多元的监察组织方式;设立专门的监察机关;定量考核监察官。

(2)积极:有利于官僚队伍的廉洁;有利于提高行政效率;有利于打击地方割据势力,维护中央集权。局限:不能从根本上约束皇帝的权力;也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 察举制是科举制的前身与母体。在长达数百年的选官过程中,察举制曾经有“以德取人” “以能取人”“以文取人”“以名取人”和“以族取人”等因素作用其间,结果则是“以文取人”为主导的原则、标准和方法最终成了定局,发展成为科举制。

——摘编自安姝《从察举制到科举制——

中国古代官僚体制理性行政的必然》

材料二 在传统社会中,个人只有置于家庭、社会的体系中,以其在血脉延续、功绩建立、角色扮演等方面的成就,才能获得来自外界的认同,因此对于绝大多数人来说,个人价值取决于其对于家庭的贡献,而这种贡献则被描述为“孝”。作为维持个人与家庭之间关系的核心价值, 科举制为“孝”创造了表达空间。踏入科场的人所追求的绝不仅仅是一己的荣耀,他同时也背负着光耀门楣的重任。

——摘编自纪莺莺《明清科举制的社会整合

功能——以社会流动为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从察举制到科举制选官标准的变化,并分析这一变化的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明科举制对个人、家庭和社会产生的价值。

答案:(1)变化:察举制先以德、才和议政能力为标准,后发展为以门第为标准;科举制以考试成绩为标准。作用:形成民间向学的风气;使选官制度趋向公开、公平;扩大了官吏选拔的范围,提高了官员的文化素养;促成了社会阶层之间的流动;有利于加强中央集权。

(2)对个人:提高身份和地位;对家庭:光耀门楣;对社会:促进社会人才流动,为社会注入活力。

一、选择题

1.汉代对地方割据势力的打击产生了两个“副产品”:一个是强化了郡县制,另一个是产生了新的选官制度——察举制。这主要说明( )

A.血缘政治的影响力逐渐减弱

B.君主专制制度的完善

C.地方割据势力促进社会转型

D.地方势力决定集权的发展

2.下表为唐宋时期中央各级官办学校入学资格统计表。表呈现的变化反映了( )

学校名称 朝代 入学资格

国子学 唐朝 三品以上官员子孙

宋朝 京朝七品官以上子孙

太学 唐朝 五品以上官员子孙

宋朝 八品以下官员子弟及庶人之俊秀者

四门学 唐朝 七品以上官员子弟及庶人之俊秀者

宋朝 八品以下官员至庶人子弟

A.知识分子参政规模不断扩大

B.科举制度促进教育发展

C.社会等级秩序日益走向瓦解

D.理学正统地位渐趋确立

3.宋太祖建隆三年诏令:“国家悬科取士,为官择人,既擢第于公朝,宁谢恩于私室?将惩薄俗,宜举明文。今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生。”此项改革旨在( )

A.打击贵族特权利益

B.削弱相权,加强皇权

C.推进科举的制度化

D.防止选官结党营私

4.科举后备队伍的积累使不少生员对科举感到绝望,以至明中期发生了科举制建立以来首次颇具规模的“反科举”运动。大批的生员、监生纷纷“弃举业”“裂秀才冠”,往往自称“山人”,以自身学识与才华充当各衙门官员的幕僚,从而参与政治。这反映了当时( )

A.知识分子对八股文的痛恨

B.科举制已失去选拔的公正性

C.在野派幕后操纵国家政权

D.明朝选官体制已相当僵化

5.清朝《钦定台规》规定,各地巡视御史自命下之日起,在门上大书“回避”字样,不许见客、不收书、不接纳私办人役、不赴饯送宴会,且限领敕后三日出京,沿途不准停留,到境后不受私书私馈等。这一规定有利于( )

A.杜绝贪腐现象

B.提升监察效果

C.扩大御史权力

D.促进制度转型

6.宋代许多官员享有荫补子弟或亲属为官的特权,通常情况下,达到一定级别的宋朝官员享有圣节荫补、致仕荫补、皇帝即位荫补等。这说明宋代( )

A.士族政治得到较快发展 B.存在世官制的残余

C.推行了崇文抑武的国策 D.科举制的影响削弱

7.秦始皇时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;曹操强调“唯才是举”;西魏、北周时强调德行优先,同时注重能力考查;唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。这种人才选拔标准变化的原因是( )

A.儒家核心价值观的形成 B.法家思想的兴衰

C.社会发展对人才的要求 D.统治者个人喜好

8.都察院是明代中央监察核心机构,地方十三道监察御史“出则巡视方岳,入则弹压百僚,虽与都御史相涉,而非其属官。直名某道,不系之都察院,事得专达,都御史不得预知也”。这说明,明代的监察体系( )

A.有意降低了都察院的作用 B.有力强化了君主专制统治

C.提高了地方行政运行效率 D.造成了中央监察力度不足

9.春秋时期,出现人才跨国流动现象。战国时,出现“客卿”一职,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为这一时代的鲜明特征。“客卿”的出现( )

A.使人才异地任职成为惯例 B.有利于私学的发展

C.使“尚贤”思想成为主流 D.促进官僚政治形成

10.春秋时期,诸侯曾多次接受并重用大夫举荐的官员;战国时期,将相往往由国君从平民中提拔任命,中下级官吏则通过“养士”和“军功”培养。这表明( )

A.世官政治受到了冲击 B.君主的选官权旁落

C.察举制开始形成 D.官员举荐人才成为时代共识

11.两晋南朝时期,由吏部直接任命的官吏,约占入仕者的半数;由考核和学校考试入仕的,占25%;州郡县吏积功升迁的,占14%;官府属员入仕的,占1.2%。这一现象表明当时( )

A.察举选官占据主流 B.选官权由中央主导

C.门阀政治逐渐衰落 D.九品中正制被废除

12.据《清史稿》记载,康熙二十二年(1683年)至六十一年(1722年),共举行大计14次,考课出卓异官员580名,纠参、罢斥、降调官员5 137名。据此可知,康熙朝的考课制度( )

A.保证了政治局面的稳定 B.是科举制度发展的产物

C.促进了国家吏治的改善 D.是维护等级制度的工具

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 监察在中国源远流长。伴随着封建专制中央集权的建立,秦汉时期监察制度初步形成。汉武帝时期颁布的《六条察郡之法》奠定了中国古代地方监察法的基础。汉代采取了多元制的监察组织方式,不仅设有专门的监察机构进行监察,而且还有上级行政机构对下属机构进行监察。魏晋时,御史台脱离少府,与行政相分离,成为专门的监察机关,直接对皇帝负责。清代对监察官也实行定量考核,以实绩黜陟监察官。

——摘编自李艳波、李瑞珂《中国古代监察制度的经验及启示》

材料二 宋英宗欲擢王畴为枢密副使,封驳官钱公辅认为王畴“素望浅”,不宜擢升。英宗不仅不采纳其意见,反而贬钱公辅为滁州团练使。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代的监察措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代监察制度的影响。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 察举制是科举制的前身与母体。在长达数百年的选官过程中,察举制曾经有“以德取人” “以能取人”“以文取人”“以名取人”和“以族取人”等因素作用其间,结果则是“以文取人”为主导的原则、标准和方法最终成了定局,发展成为科举制。

——摘编自安姝《从察举制到科举制——

中国古代官僚体制理性行政的必然》

材料二 在传统社会中,个人只有置于家庭、社会的体系中,以其在血脉延续、功绩建立、角色扮演等方面的成就,才能获得来自外界的认同,因此对于绝大多数人来说,个人价值取决于其对于家庭的贡献,而这种贡献则被描述为“孝”。作为维持个人与家庭之间关系的核心价值, 科举制为“孝”创造了表达空间。踏入科场的人所追求的绝不仅仅是一己的荣耀,他同时也背负着光耀门楣的重任。

——摘编自纪莺莺《明清科举制的社会整合

功能——以社会流动为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从察举制到科举制选官标准的变化,并分析这一变化的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明科举制对个人、家庭和社会产生的价值。

中国古代官员的选拔与管理

一、选择题

1.汉代对地方割据势力的打击产生了两个“副产品”:一个是强化了郡县制,另一个是产生了新的选官制度——察举制。这主要说明( )

A.血缘政治的影响力逐渐减弱

B.君主专制制度的完善

C.地方割据势力促进社会转型

D.地方势力决定集权的发展

【答案】A

2.下表为唐宋时期中央各级官办学校入学资格统计表。表呈现的变化反映了( )

学校名称 朝代 入学资格

国子学 唐朝 三品以上官员子孙

宋朝 京朝七品官以上子孙

太学 唐朝 五品以上官员子孙

宋朝 八品以下官员子弟及庶人之俊秀者

四门学 唐朝 七品以上官员子弟及庶人之俊秀者

宋朝 八品以下官员至庶人子弟

A.知识分子参政规模不断扩大

B.科举制度促进教育发展

C.社会等级秩序日益走向瓦解

D.理学正统地位渐趋确立

【答案】B

3.宋太祖建隆三年诏令:“国家悬科取士,为官择人,既擢第于公朝,宁谢恩于私室?将惩薄俗,宜举明文。今后及第举人不得辄拜知贡举官……如违,御史台弹奏……兼不得呼春官为恩门、师门,亦不得自称门生。”此项改革旨在( )

A.打击贵族特权利益

B.削弱相权,加强皇权

C.推进科举的制度化

D.防止选官结党营私

【答案】D

4.科举后备队伍的积累使不少生员对科举感到绝望,以至明中期发生了科举制建立以来首次颇具规模的“反科举”运动。大批的生员、监生纷纷“弃举业”“裂秀才冠”,往往自称“山人”,以自身学识与才华充当各衙门官员的幕僚,从而参与政治。这反映了当时( )

A.知识分子对八股文的痛恨

B.科举制已失去选拔的公正性

C.在野派幕后操纵国家政权

D.明朝选官体制已相当僵化

【答案】D

5.清朝《钦定台规》规定,各地巡视御史自命下之日起,在门上大书“回避”字样,不许见客、不收书、不接纳私办人役、不赴饯送宴会,且限领敕后三日出京,沿途不准停留,到境后不受私书私馈等。这一规定有利于( )

A.杜绝贪腐现象

B.提升监察效果

C.扩大御史权力

D.促进制度转型

【答案】B

6.宋代许多官员享有荫补子弟或亲属为官的特权,通常情况下,达到一定级别的宋朝官员享有圣节荫补、致仕荫补、皇帝即位荫补等。这说明宋代( )

A.士族政治得到较快发展 B.存在世官制的残余

C.推行了崇文抑武的国策 D.科举制的影响削弱

【答案】B

7.秦始皇时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;曹操强调“唯才是举”;西魏、北周时强调德行优先,同时注重能力考查;唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。这种人才选拔标准变化的原因是( )

A.儒家核心价值观的形成 B.法家思想的兴衰

C.社会发展对人才的要求 D.统治者个人喜好

【答案】C

8.都察院是明代中央监察核心机构,地方十三道监察御史“出则巡视方岳,入则弹压百僚,虽与都御史相涉,而非其属官。直名某道,不系之都察院,事得专达,都御史不得预知也”。这说明,明代的监察体系( )

A.有意降低了都察院的作用 B.有力强化了君主专制统治

C.提高了地方行政运行效率 D.造成了中央监察力度不足

【答案】B

9.春秋时期,出现人才跨国流动现象。战国时,出现“客卿”一职,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为这一时代的鲜明特征。“客卿”的出现( )

A.使人才异地任职成为惯例 B.有利于私学的发展

C.使“尚贤”思想成为主流 D.促进官僚政治形成

【答案】D

10.春秋时期,诸侯曾多次接受并重用大夫举荐的官员;战国时期,将相往往由国君从平民中提拔任命,中下级官吏则通过“养士”和“军功”培养。这表明( )

A.世官政治受到了冲击 B.君主的选官权旁落

C.察举制开始形成 D.官员举荐人才成为时代共识

【答案】A

11.两晋南朝时期,由吏部直接任命的官吏,约占入仕者的半数;由考核和学校考试入仕的,占25%;州郡县吏积功升迁的,占14%;官府属员入仕的,占1.2%。这一现象表明当时( )

A.察举选官占据主流 B.选官权由中央主导

C.门阀政治逐渐衰落 D.九品中正制被废除

【答案】B

12.据《清史稿》记载,康熙二十二年(1683年)至六十一年(1722年),共举行大计14次,考课出卓异官员580名,纠参、罢斥、降调官员5 137名。据此可知,康熙朝的考课制度( )

A.保证了政治局面的稳定 B.是科举制度发展的产物

C.促进了国家吏治的改善 D.是维护等级制度的工具

【答案】C

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 监察在中国源远流长。伴随着封建专制中央集权的建立,秦汉时期监察制度初步形成。汉武帝时期颁布的《六条察郡之法》奠定了中国古代地方监察法的基础。汉代采取了多元制的监察组织方式,不仅设有专门的监察机构进行监察,而且还有上级行政机构对下属机构进行监察。魏晋时,御史台脱离少府,与行政相分离,成为专门的监察机关,直接对皇帝负责。清代对监察官也实行定量考核,以实绩黜陟监察官。

——摘编自李艳波、李瑞珂《中国古代监察制度的经验及启示》

材料二 宋英宗欲擢王畴为枢密副使,封驳官钱公辅认为王畴“素望浅”,不宜擢升。英宗不仅不采纳其意见,反而贬钱公辅为滁州团练使。

——摘编自贾玉英《中国古代监察制度发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代的监察措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国古代监察制度的影响。

答案:(1)颁布监察法;采用多元的监察组织方式;设立专门的监察机关;定量考核监察官。

(2)积极:有利于官僚队伍的廉洁;有利于提高行政效率;有利于打击地方割据势力,维护中央集权。局限:不能从根本上约束皇帝的权力;也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 察举制是科举制的前身与母体。在长达数百年的选官过程中,察举制曾经有“以德取人” “以能取人”“以文取人”“以名取人”和“以族取人”等因素作用其间,结果则是“以文取人”为主导的原则、标准和方法最终成了定局,发展成为科举制。

——摘编自安姝《从察举制到科举制——

中国古代官僚体制理性行政的必然》

材料二 在传统社会中,个人只有置于家庭、社会的体系中,以其在血脉延续、功绩建立、角色扮演等方面的成就,才能获得来自外界的认同,因此对于绝大多数人来说,个人价值取决于其对于家庭的贡献,而这种贡献则被描述为“孝”。作为维持个人与家庭之间关系的核心价值, 科举制为“孝”创造了表达空间。踏入科场的人所追求的绝不仅仅是一己的荣耀,他同时也背负着光耀门楣的重任。

——摘编自纪莺莺《明清科举制的社会整合

功能——以社会流动为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从察举制到科举制选官标准的变化,并分析这一变化的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明科举制对个人、家庭和社会产生的价值。

答案:(1)变化:察举制先以德、才和议政能力为标准,后发展为以门第为标准;科举制以考试成绩为标准。作用:形成民间向学的风气;使选官制度趋向公开、公平;扩大了官吏选拔的范围,提高了官员的文化素养;促成了社会阶层之间的流动;有利于加强中央集权。

(2)对个人:提高身份和地位;对家庭:光耀门楣;对社会:促进社会人才流动,为社会注入活力。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理