第4课 中国历代变法和改革 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-28 15:58:53 | ||

图片预览

文档简介

中国历代变法和改革

一、选择题

1.《商君书》载:“圣人立天下而无刑死者,非不刑杀也,行法令,明白易知,为置法官、吏为之师,以道之知,万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。故明主因治而终治之,故天下大治也。”材料强调

A.严刑峻法,天下大治

B.以法为教,以吏为师

C.普及法律,教民守法

D.道法结合,与民自治

2.485年,北魏统治者颁布诏令规定:凡15岁以上的男子,每人授给种植谷物的露田40亩,女子20亩。桑田限3年内种上规定的桑、枣、榆等树,可作为世业田,终身不还,可以世袭,但限制买卖。受之露田不准买卖,农民年老身死,还田给官府。此制度的实施

A.以政府控制全国土地为前提 B.完善了从中央到基层的行政体制

C.改变了封建地主土地所有制 D.有利于北方经济恢复和社会稳定

3.明朝景泰元年(1450年),“以边事孔棘,令天下纳粟、纳马者入监读书,限千人止”,后纳银也可入监。万历三年(1575 年),张居正认为“方今急务,惟在正人心、明学求”,奏请明神宗取消景泰以来的做法,并考核现有生员,学业期满文理不通的发充胥吏或罢黜为民。张居正的这一举措

A.解决了明代选官制度的积弊 B.放松了政府对士人的人身控制

C.增加了中央政府的财政收入 D.体现了士大夫经世致用的抱负

4.1898年6月11日,清廷颁布《明定国是诏》,其中“以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”这说明戊戌变法

A.侧重提倡务实之风

B.兼具改良与革命的色彩

C.试图通过妥协减少变革阻力

D.与洋务运动的宗旨并无不同

5.1986年,国务院颁布了《关于深化企业改革的若干规定》根据这些规定,企业拥有了生产计划权、产品购销权、定价权、资金使用权、工资奖金分配权、劳动人事权等一系列生产经营自主权。其带来的主要影响是

A.确立市场定价,建立合理价格体系

B.增强企业活力,提高企业经济效益

C.改革计划经济,完善市场经济体制

D.实行政企分开,充分发挥政府职能

6.《时报》谴责清廷“假变法之名,以谢各国”。黄遵宪也批评说:“其所用之人,所治之事……比前又甚焉……然后乃知,变法之诏,第为辟祸全生,徒以媚外人而骗吾民也。”材料中的变法是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.清末新政 D.辛亥革命

7.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

8.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

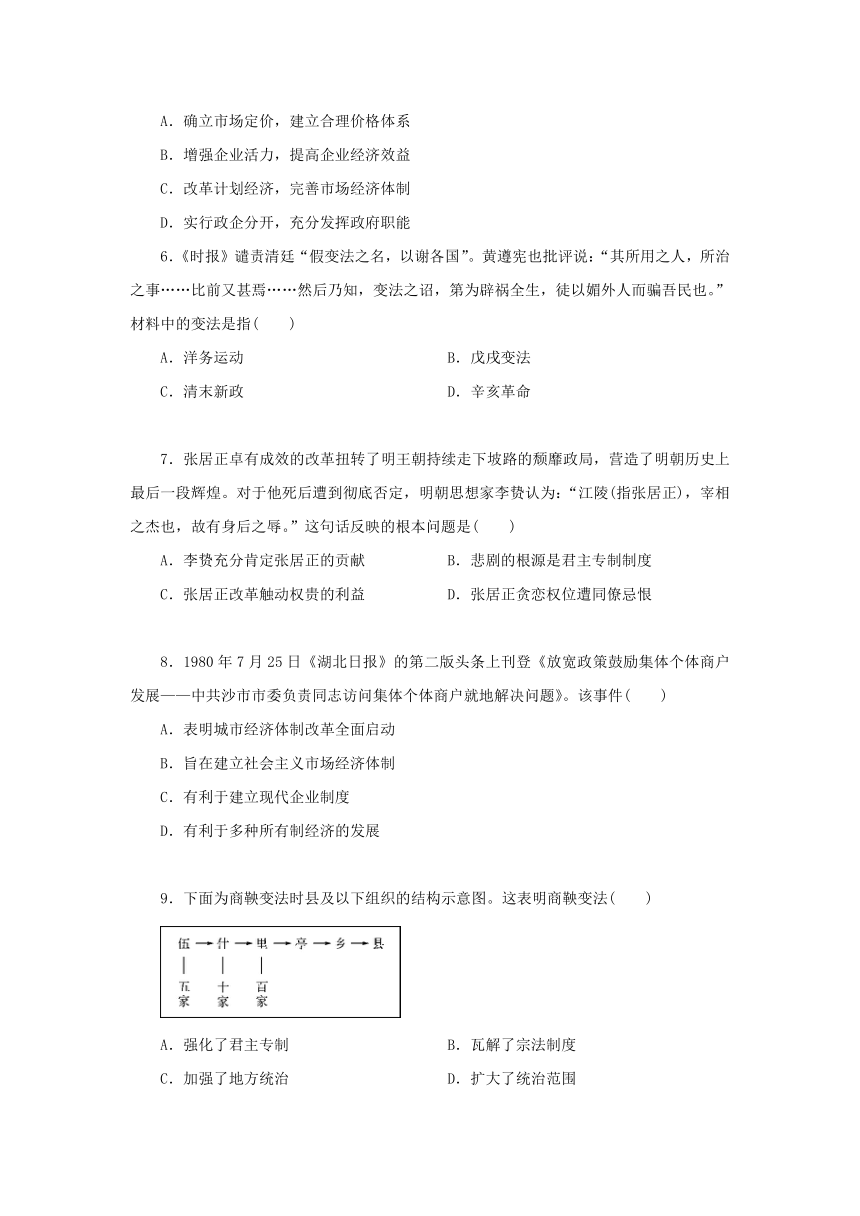

9.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

10.中国历史上第一次系统提出并实践重农思想是在战国时期。下列体现商鞅重农思想的措施是( )

A.推行县制 B.统一度量衡

C.奖励耕织 D.实行二十等爵制

11.1950年,我国进出口总额刚刚超过10亿美元,2008年达到25616亿美元,增长了2000多倍,成为世界第三大贸易国和第二大出口国。这主要得益于( )

A.全面建设社会主义 B.改革开放政策

C.家庭联产承包责任制 D.城市经济体制改革

12.习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中指出:“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行!”这段讲话揭示了( )

A.加强基层组织建设的迫切性 B.符合国情的道路的引领作用

C.科学的指导思想的巨大力量 D.维护党的领导地位的重要性

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.《商君书》载:“圣人立天下而无刑死者,非不刑杀也,行法令,明白易知,为置法官、吏为之师,以道之知,万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。故明主因治而终治之,故天下大治也。”材料强调

A.严刑峻法,天下大治

B.以法为教,以吏为师

C.普及法律,教民守法

D.道法结合,与民自治

【答案】C

2.485年,北魏统治者颁布诏令规定:凡15岁以上的男子,每人授给种植谷物的露田40亩,女子20亩。桑田限3年内种上规定的桑、枣、榆等树,可作为世业田,终身不还,可以世袭,但限制买卖。受之露田不准买卖,农民年老身死,还田给官府。此制度的实施

A.以政府控制全国土地为前提 B.完善了从中央到基层的行政体制

C.改变了封建地主土地所有制 D.有利于北方经济恢复和社会稳定

【答案】D

3.明朝景泰元年(1450年),“以边事孔棘,令天下纳粟、纳马者入监读书,限千人止”,后纳银也可入监。万历三年(1575 年),张居正认为“方今急务,惟在正人心、明学求”,奏请明神宗取消景泰以来的做法,并考核现有生员,学业期满文理不通的发充胥吏或罢黜为民。张居正的这一举措

A.解决了明代选官制度的积弊 B.放松了政府对士人的人身控制

C.增加了中央政府的财政收入 D.体现了士大夫经世致用的抱负

【答案】D

4.1898年6月11日,清廷颁布《明定国是诏》,其中“以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”这说明戊戌变法

A.侧重提倡务实之风

B.兼具改良与革命的色彩

C.试图通过妥协减少变革阻力

D.与洋务运动的宗旨并无不同

【答案】C

5.1986年,国务院颁布了《关于深化企业改革的若干规定》根据这些规定,企业拥有了生产计划权、产品购销权、定价权、资金使用权、工资奖金分配权、劳动人事权等一系列生产经营自主权。其带来的主要影响是

A.确立市场定价,建立合理价格体系

B.增强企业活力,提高企业经济效益

C.改革计划经济,完善市场经济体制

D.实行政企分开,充分发挥政府职能

【答案】D

6.《时报》谴责清廷“假变法之名,以谢各国”。黄遵宪也批评说:“其所用之人,所治之事……比前又甚焉……然后乃知,变法之诏,第为辟祸全生,徒以媚外人而骗吾民也。”材料中的变法是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.清末新政 D.辛亥革命

【答案】C

7.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

【答案】B

8.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

【答案】D

9.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

【答案】C

10.中国历史上第一次系统提出并实践重农思想是在战国时期。下列体现商鞅重农思想的措施是( )

A.推行县制 B.统一度量衡

C.奖励耕织 D.实行二十等爵制

【答案】C

11.1950年,我国进出口总额刚刚超过10亿美元,2008年达到25616亿美元,增长了2000多倍,成为世界第三大贸易国和第二大出口国。这主要得益于( )

A.全面建设社会主义 B.改革开放政策

C.家庭联产承包责任制 D.城市经济体制改革

【答案】B

12.习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中指出:“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行!”这段讲话揭示了( )

A.加强基层组织建设的迫切性 B.符合国情的道路的引领作用

C.科学的指导思想的巨大力量 D.维护党的领导地位的重要性

【答案】C

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

【答案】(1)不同认识:材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系统方案,成为中国现代化的起点;材料二着眼于政治体制,认为戊戌变法触动了封建专制体制,为建立现代国家作出了有益尝试,成为中国现代化的起点。

(2)影响:促进了民主意识的觉醒和爱国运动的发展;有利于中国政治、经济的现代化;在当时的中国起到了思想启蒙的作用;推动了资产阶级民主思想的传播;形成中国近代第一次思想解放潮流。

一、选择题

1.《商君书》载:“圣人立天下而无刑死者,非不刑杀也,行法令,明白易知,为置法官、吏为之师,以道之知,万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。故明主因治而终治之,故天下大治也。”材料强调

A.严刑峻法,天下大治

B.以法为教,以吏为师

C.普及法律,教民守法

D.道法结合,与民自治

2.485年,北魏统治者颁布诏令规定:凡15岁以上的男子,每人授给种植谷物的露田40亩,女子20亩。桑田限3年内种上规定的桑、枣、榆等树,可作为世业田,终身不还,可以世袭,但限制买卖。受之露田不准买卖,农民年老身死,还田给官府。此制度的实施

A.以政府控制全国土地为前提 B.完善了从中央到基层的行政体制

C.改变了封建地主土地所有制 D.有利于北方经济恢复和社会稳定

3.明朝景泰元年(1450年),“以边事孔棘,令天下纳粟、纳马者入监读书,限千人止”,后纳银也可入监。万历三年(1575 年),张居正认为“方今急务,惟在正人心、明学求”,奏请明神宗取消景泰以来的做法,并考核现有生员,学业期满文理不通的发充胥吏或罢黜为民。张居正的这一举措

A.解决了明代选官制度的积弊 B.放松了政府对士人的人身控制

C.增加了中央政府的财政收入 D.体现了士大夫经世致用的抱负

4.1898年6月11日,清廷颁布《明定国是诏》,其中“以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”这说明戊戌变法

A.侧重提倡务实之风

B.兼具改良与革命的色彩

C.试图通过妥协减少变革阻力

D.与洋务运动的宗旨并无不同

5.1986年,国务院颁布了《关于深化企业改革的若干规定》根据这些规定,企业拥有了生产计划权、产品购销权、定价权、资金使用权、工资奖金分配权、劳动人事权等一系列生产经营自主权。其带来的主要影响是

A.确立市场定价,建立合理价格体系

B.增强企业活力,提高企业经济效益

C.改革计划经济,完善市场经济体制

D.实行政企分开,充分发挥政府职能

6.《时报》谴责清廷“假变法之名,以谢各国”。黄遵宪也批评说:“其所用之人,所治之事……比前又甚焉……然后乃知,变法之诏,第为辟祸全生,徒以媚外人而骗吾民也。”材料中的变法是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.清末新政 D.辛亥革命

7.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

8.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

9.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

10.中国历史上第一次系统提出并实践重农思想是在战国时期。下列体现商鞅重农思想的措施是( )

A.推行县制 B.统一度量衡

C.奖励耕织 D.实行二十等爵制

11.1950年,我国进出口总额刚刚超过10亿美元,2008年达到25616亿美元,增长了2000多倍,成为世界第三大贸易国和第二大出口国。这主要得益于( )

A.全面建设社会主义 B.改革开放政策

C.家庭联产承包责任制 D.城市经济体制改革

12.习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中指出:“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行!”这段讲话揭示了( )

A.加强基层组织建设的迫切性 B.符合国情的道路的引领作用

C.科学的指导思想的巨大力量 D.维护党的领导地位的重要性

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

中国历代变法和改革

一、选择题

1.《商君书》载:“圣人立天下而无刑死者,非不刑杀也,行法令,明白易知,为置法官、吏为之师,以道之知,万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。故明主因治而终治之,故天下大治也。”材料强调

A.严刑峻法,天下大治

B.以法为教,以吏为师

C.普及法律,教民守法

D.道法结合,与民自治

【答案】C

2.485年,北魏统治者颁布诏令规定:凡15岁以上的男子,每人授给种植谷物的露田40亩,女子20亩。桑田限3年内种上规定的桑、枣、榆等树,可作为世业田,终身不还,可以世袭,但限制买卖。受之露田不准买卖,农民年老身死,还田给官府。此制度的实施

A.以政府控制全国土地为前提 B.完善了从中央到基层的行政体制

C.改变了封建地主土地所有制 D.有利于北方经济恢复和社会稳定

【答案】D

3.明朝景泰元年(1450年),“以边事孔棘,令天下纳粟、纳马者入监读书,限千人止”,后纳银也可入监。万历三年(1575 年),张居正认为“方今急务,惟在正人心、明学求”,奏请明神宗取消景泰以来的做法,并考核现有生员,学业期满文理不通的发充胥吏或罢黜为民。张居正的这一举措

A.解决了明代选官制度的积弊 B.放松了政府对士人的人身控制

C.增加了中央政府的财政收入 D.体现了士大夫经世致用的抱负

【答案】D

4.1898年6月11日,清廷颁布《明定国是诏》,其中“以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。”这说明戊戌变法

A.侧重提倡务实之风

B.兼具改良与革命的色彩

C.试图通过妥协减少变革阻力

D.与洋务运动的宗旨并无不同

【答案】C

5.1986年,国务院颁布了《关于深化企业改革的若干规定》根据这些规定,企业拥有了生产计划权、产品购销权、定价权、资金使用权、工资奖金分配权、劳动人事权等一系列生产经营自主权。其带来的主要影响是

A.确立市场定价,建立合理价格体系

B.增强企业活力,提高企业经济效益

C.改革计划经济,完善市场经济体制

D.实行政企分开,充分发挥政府职能

【答案】D

6.《时报》谴责清廷“假变法之名,以谢各国”。黄遵宪也批评说:“其所用之人,所治之事……比前又甚焉……然后乃知,变法之诏,第为辟祸全生,徒以媚外人而骗吾民也。”材料中的变法是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.清末新政 D.辛亥革命

【答案】C

7.张居正卓有成效的改革扭转了明王朝持续走下坡路的颓靡政局,营造了明朝历史上最后一段辉煌。对于他死后遭到彻底否定,明朝思想家李贽认为:“江陵(指张居正),宰相之杰也,故有身后之辱。”这句话反映的根本问题是( )

A.李贽充分肯定张居正的贡献 B.悲剧的根源是君主专制制度

C.张居正改革触动权贵的利益 D.张居正贪恋权位遭同僚忌恨

【答案】B

8.1980年7月25日《湖北日报》的第二版头条上刊登《放宽政策鼓励集体个体商户发展——中共沙市市委负责同志访问集体个体商户就地解决问题》。该事件( )

A.表明城市经济体制改革全面启动

B.旨在建立社会主义市场经济体制

C.有利于建立现代企业制度

D.有利于多种所有制经济的发展

【答案】D

9.下面为商鞅变法时县及以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法( )

A.强化了君主专制 B.瓦解了宗法制度

C.加强了地方统治 D.扩大了统治范围

【答案】C

10.中国历史上第一次系统提出并实践重农思想是在战国时期。下列体现商鞅重农思想的措施是( )

A.推行县制 B.统一度量衡

C.奖励耕织 D.实行二十等爵制

【答案】C

11.1950年,我国进出口总额刚刚超过10亿美元,2008年达到25616亿美元,增长了2000多倍,成为世界第三大贸易国和第二大出口国。这主要得益于( )

A.全面建设社会主义 B.改革开放政策

C.家庭联产承包责任制 D.城市经济体制改革

【答案】B

12.习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中指出:“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行!”这段讲话揭示了( )

A.加强基层组织建设的迫切性 B.符合国情的道路的引领作用

C.科学的指导思想的巨大力量 D.维护党的领导地位的重要性

【答案】C

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去影响,反而更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——摘编自颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料二 百日维新虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌 重温历史——在戊戌变法100周年之际》

(2008年12月7日《光明日报》)

(1)根据材料一、材料二,说明作者对戊戌变法构成中国现代化进程起点的不同认识。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括戊戌变法在中国现代化进程中的影响。

【答案】(1)不同认识:材料一着眼于思想观念,认为戊戌变法第一次提出了由传统走向现代的系统方案,成为中国现代化的起点;材料二着眼于政治体制,认为戊戌变法触动了封建专制体制,为建立现代国家作出了有益尝试,成为中国现代化的起点。

(2)影响:促进了民主意识的觉醒和爱国运动的发展;有利于中国政治、经济的现代化;在当时的中国起到了思想启蒙的作用;推动了资产阶级民主思想的传播;形成中国近代第一次思想解放潮流。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理