第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 192.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-28 20:07:19 | ||

图片预览

文档简介

中国古代的户籍制度与社会治理

一、选择题

1.汉代实行编户齐民(平民)制度,户籍标明姓名、年龄、籍贯、爵级、身高、家口、财产等项目。州郡每年都要向中央申报管区内的户口数和垦田数。其中入户人数最多的是自耕农民。这一制度( )

A.不利于汉代的社会稳定

B.具有征发赋役的重要功能

C.有助于政府征收商业税

D.成为控制人口的唯一手段

2.公元596年,隋文帝令诸州百姓及军人收获时,按照贫富分为三等,各出粮若干,最多不超过一石,在当地筑仓储蓄,广积谷物,委托乡官管理,以备荒年。这一制度( )

A.发展了社会救济事业 B.体现了尊老养老传统

C.改革了基层组织形态 D.加强了对户籍的管理

3.两宋政府大力推行社会福利救济,人民也自觉进行社会互助。出现这一状况的原因是( )

A.文化发展,人们受教育程度高

B.儒学复兴,社会财富充盈

C.经济发展,贫富分化渐趋缓解

D.政权并立,民族矛盾尖锐

4.明代法律规定民间典卖土地,自行立契,按则纳税,通过黄册、鱼鳞册的编制,使民田得以典卖、继承、赠予等方式流转,“田宅无分界,人人得以自买自卖”。这一规定( )

A.以法律形式确立了土地权属

B.说明封建社会走向衰落

C.有效解决了当时的人地矛盾

D.保障了摊丁入亩的实施

.“此法编十家为一牌,开列各户籍贯、姓名、年貌、行业,日轮一家,沿门按牌审察,如果发现陌生的或者可疑的人员,要立即报告官府”。上述办法体现了( )

A.乡里制与保甲制合一 B.民众的自我管理

C.唐代推行的“刮户” D.邻保制度的创立

6.随着唐宋时期商品经济的发展,中国传统社会发生了重要转变,享有特权的世族贵族不存在了,奴婢、部曲等“贱民”和佃农都进入国家户籍管理,成为国家法律意义上平等的编户齐民,整个社会朝向“等齐化”发展。这一转变( )

A.不利于封建国家赋税的征收

B.反映了国家对民众的控制削弱

C.反映了社会等级制度的消除

D.促进了契约普遍化趋势的出现

7.元朝政府将读书人编入儒户,可以享受免除差役的权利。但南宋遗民郑思肖却在其著作中写道:“鞑法:一官、二吏……九儒、十丐。”对此解释合理的是( )

A.元代的户籍制度阻断了读书人的上升空间

B.元朝政府给予读书人的优惠待遇并未实行

C.南宋郑思肖对元朝政权统治存在偏见

D.元朝政府在实际上推行了歧视儒户的措施

8.族田义庄是宗族制度的产物,肇始于北宋范仲淹创建的范氏义庄,明清时各地十分盛行。据清代的《华西邹君记》记载,苏州有一邹姓富户立下遗嘱,将名下一千亩土地交给儿子,其余三千亩捐给义庄,以接济族人。这表明族田义庄( )

A.确立了社会保障体系

B.在古代社会有存在的合理性

C.有利于宗族内部平等

D.是封建政府救济灾民的来源

9.明朝顾起元《客座赘语》中称:“今日赋税之法,密于田土而疏于户口,故土无不科之税,而册多不占之丁”。这反映了( )

A.农民与封建国家人身依附关系削弱

B.自耕农土地制度进一步发展

C.农民与封建地主人身依附关系削弱

D.农村商品经济取得很大发展

10.开皇五年(585年),隋文帝在全国范围内进行了一次大规模的户口检查。“令州县大索貌阅,户口不实者,正长远配”。并奖励人民互相举发,凡亲属自“大功以下,兼令析籍,各为户头,以防容隐”。其目的是( )

A.扩大统治基础

B.杜绝人口瞒报的现象

C.抑制土地兼并

D.保证政府的财政收入

11.秦朝时,在地方设置的乡、里、亭的官吏不由皇帝或官府任命,但却规定,要由地方推择当地的富庶人家的适龄人员充当。从这一规定可以看出,秦朝( )

A.地主是其统治的基础

B.各级官吏由地方推荐

C.轻视地方的行政管理

D.沿袭先秦的行政管理

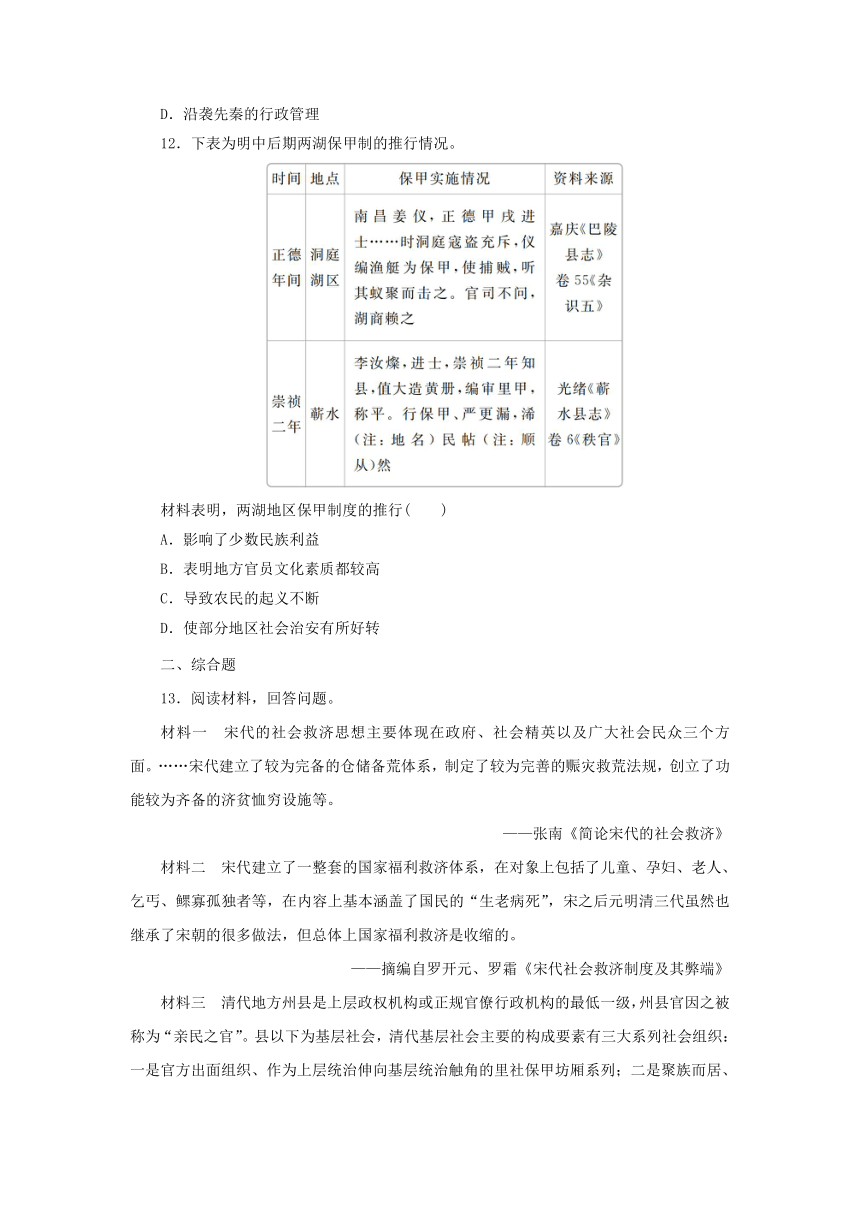

12.下表为明中后期两湖保甲制的推行情况。

材料表明,两湖地区保甲制度的推行( )

A.影响了少数民族利益

B.表明地方官员文化素质都较高

C.导致农民的起义不断

D.使部分地区社会治安有所好转

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 宋代的社会救济思想主要体现在政府、社会精英以及广大社会民众三个方面。……宋代建立了较为完备的仓储备荒体系,制定了较为完善的赈灾救荒法规,创立了功能较为齐备的济贫恤穷设施等。

——张南《简论宋代的社会救济》

材料二 宋代建立了一整套的国家福利救济体系,在对象上包括了儿童、孕妇、老人、乞丐、鳏寡孤独者等,在内容上基本涵盖了国民的“生老病死”,宋之后元明清三代虽然也继承了宋朝的很多做法,但总体上国家福利救济是收缩的。

——摘编自罗开元、罗霜《宋代社会救济制度及其弊端》

材料三 清代地方州县是上层政权机构或正规官僚行政机构的最低一级,州县官因之被称为“亲民之官”。县以下为基层社会,清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织:一是官方出面组织、作为上层统治伸向基层统治触角的里社保甲坊厢系列;二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清代基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等《清史十五讲》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析宋代推行国家福利救济的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括清代基层社会组织的主要特点及其积极作用。

中国古代的户籍制度与社会治理

一、选择题

1.汉代实行编户齐民(平民)制度,户籍标明姓名、年龄、籍贯、爵级、身高、家口、财产等项目。州郡每年都要向中央申报管区内的户口数和垦田数。其中入户人数最多的是自耕农民。这一制度( )

A.不利于汉代的社会稳定

B.具有征发赋役的重要功能

C.有助于政府征收商业税

D.成为控制人口的唯一手段

答案 B

2.公元596年,隋文帝令诸州百姓及军人收获时,按照贫富分为三等,各出粮若干,最多不超过一石,在当地筑仓储蓄,广积谷物,委托乡官管理,以备荒年。这一制度( )

A.发展了社会救济事业 B.体现了尊老养老传统

C.改革了基层组织形态 D.加强了对户籍的管理

答案 A

3.两宋政府大力推行社会福利救济,人民也自觉进行社会互助。出现这一状况的原因是( )

A.文化发展,人们受教育程度高

B.儒学复兴,社会财富充盈

C.经济发展,贫富分化渐趋缓解

D.政权并立,民族矛盾尖锐

答案 B

4.明代法律规定民间典卖土地,自行立契,按则纳税,通过黄册、鱼鳞册的编制,使民田得以典卖、继承、赠予等方式流转,“田宅无分界,人人得以自买自卖”。这一规定( )

A.以法律形式确立了土地权属

B.说明封建社会走向衰落

C.有效解决了当时的人地矛盾

D.保障了摊丁入亩的实施

答案 A

.“此法编十家为一牌,开列各户籍贯、姓名、年貌、行业,日轮一家,沿门按牌审察,如果发现陌生的或者可疑的人员,要立即报告官府”。上述办法体现了( )

A.乡里制与保甲制合一 B.民众的自我管理

C.唐代推行的“刮户” D.邻保制度的创立

答案 B

6.随着唐宋时期商品经济的发展,中国传统社会发生了重要转变,享有特权的世族贵族不存在了,奴婢、部曲等“贱民”和佃农都进入国家户籍管理,成为国家法律意义上平等的编户齐民,整个社会朝向“等齐化”发展。这一转变( )

A.不利于封建国家赋税的征收

B.反映了国家对民众的控制削弱

C.反映了社会等级制度的消除

D.促进了契约普遍化趋势的出现

7.元朝政府将读书人编入儒户,可以享受免除差役的权利。但南宋遗民郑思肖却在其著作中写道:“鞑法:一官、二吏……九儒、十丐。”对此解释合理的是( )

A.元代的户籍制度阻断了读书人的上升空间

B.元朝政府给予读书人的优惠待遇并未实行

C.南宋郑思肖对元朝政权统治存在偏见

D.元朝政府在实际上推行了歧视儒户的措施

答案 C

8.族田义庄是宗族制度的产物,肇始于北宋范仲淹创建的范氏义庄,明清时各地十分盛行。据清代的《华西邹君记》记载,苏州有一邹姓富户立下遗嘱,将名下一千亩土地交给儿子,其余三千亩捐给义庄,以接济族人。这表明族田义庄( )

A.确立了社会保障体系

B.在古代社会有存在的合理性

C.有利于宗族内部平等

D.是封建政府救济灾民的来源

答案 B

9.明朝顾起元《客座赘语》中称:“今日赋税之法,密于田土而疏于户口,故土无不科之税,而册多不占之丁”。这反映了( )

A.农民与封建国家人身依附关系削弱

B.自耕农土地制度进一步发展

C.农民与封建地主人身依附关系削弱

D.农村商品经济取得很大发展

答案 A

10.开皇五年(585年),隋文帝在全国范围内进行了一次大规模的户口检查。“令州县大索貌阅,户口不实者,正长远配”。并奖励人民互相举发,凡亲属自“大功以下,兼令析籍,各为户头,以防容隐”。其目的是( )

A.扩大统治基础

B.杜绝人口瞒报的现象

C.抑制土地兼并

D.保证政府的财政收入

答案 D

11.秦朝时,在地方设置的乡、里、亭的官吏不由皇帝或官府任命,但却规定,要由地方推择当地的富庶人家的适龄人员充当。从这一规定可以看出,秦朝( )

A.地主是其统治的基础

B.各级官吏由地方推荐

C.轻视地方的行政管理

D.沿袭先秦的行政管理

答案 A

12.下表为明中后期两湖保甲制的推行情况。

材料表明,两湖地区保甲制度的推行( )

A.影响了少数民族利益

B.表明地方官员文化素质都较高

C.导致农民的起义不断

D.使部分地区社会治安有所好转

答案 D

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 宋代的社会救济思想主要体现在政府、社会精英以及广大社会民众三个方面。……宋代建立了较为完备的仓储备荒体系,制定了较为完善的赈灾救荒法规,创立了功能较为齐备的济贫恤穷设施等。

——张南《简论宋代的社会救济》

材料二 宋代建立了一整套的国家福利救济体系,在对象上包括了儿童、孕妇、老人、乞丐、鳏寡孤独者等,在内容上基本涵盖了国民的“生老病死”,宋之后元明清三代虽然也继承了宋朝的很多做法,但总体上国家福利救济是收缩的。

——摘编自罗开元、罗霜《宋代社会救济制度及其弊端》

材料三 清代地方州县是上层政权机构或正规官僚行政机构的最低一级,州县官因之被称为“亲民之官”。县以下为基层社会,清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织:一是官方出面组织、作为上层统治伸向基层统治触角的里社保甲坊厢系列;二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清代基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等《清史十五讲》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析宋代推行国家福利救济的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括清代基层社会组织的主要特点及其积极作用。

【答案】(1)特点:体系化(仓储备荒体系);立法保障(赈灾救荒法规);设施齐备(齐备的济贫恤穷设施);全民保障(对象广泛);内容全面(涵盖生老病死)。

(2)主要特点:不是国家正式官僚机构;三大系列社会组织并存,彼此之间相互关联。

积极作用:对基层社会实施了有效管理;维持了基层社会的统治秩序;推动了基层社会的发展。

一、选择题

1.汉代实行编户齐民(平民)制度,户籍标明姓名、年龄、籍贯、爵级、身高、家口、财产等项目。州郡每年都要向中央申报管区内的户口数和垦田数。其中入户人数最多的是自耕农民。这一制度( )

A.不利于汉代的社会稳定

B.具有征发赋役的重要功能

C.有助于政府征收商业税

D.成为控制人口的唯一手段

2.公元596年,隋文帝令诸州百姓及军人收获时,按照贫富分为三等,各出粮若干,最多不超过一石,在当地筑仓储蓄,广积谷物,委托乡官管理,以备荒年。这一制度( )

A.发展了社会救济事业 B.体现了尊老养老传统

C.改革了基层组织形态 D.加强了对户籍的管理

3.两宋政府大力推行社会福利救济,人民也自觉进行社会互助。出现这一状况的原因是( )

A.文化发展,人们受教育程度高

B.儒学复兴,社会财富充盈

C.经济发展,贫富分化渐趋缓解

D.政权并立,民族矛盾尖锐

4.明代法律规定民间典卖土地,自行立契,按则纳税,通过黄册、鱼鳞册的编制,使民田得以典卖、继承、赠予等方式流转,“田宅无分界,人人得以自买自卖”。这一规定( )

A.以法律形式确立了土地权属

B.说明封建社会走向衰落

C.有效解决了当时的人地矛盾

D.保障了摊丁入亩的实施

.“此法编十家为一牌,开列各户籍贯、姓名、年貌、行业,日轮一家,沿门按牌审察,如果发现陌生的或者可疑的人员,要立即报告官府”。上述办法体现了( )

A.乡里制与保甲制合一 B.民众的自我管理

C.唐代推行的“刮户” D.邻保制度的创立

6.随着唐宋时期商品经济的发展,中国传统社会发生了重要转变,享有特权的世族贵族不存在了,奴婢、部曲等“贱民”和佃农都进入国家户籍管理,成为国家法律意义上平等的编户齐民,整个社会朝向“等齐化”发展。这一转变( )

A.不利于封建国家赋税的征收

B.反映了国家对民众的控制削弱

C.反映了社会等级制度的消除

D.促进了契约普遍化趋势的出现

7.元朝政府将读书人编入儒户,可以享受免除差役的权利。但南宋遗民郑思肖却在其著作中写道:“鞑法:一官、二吏……九儒、十丐。”对此解释合理的是( )

A.元代的户籍制度阻断了读书人的上升空间

B.元朝政府给予读书人的优惠待遇并未实行

C.南宋郑思肖对元朝政权统治存在偏见

D.元朝政府在实际上推行了歧视儒户的措施

8.族田义庄是宗族制度的产物,肇始于北宋范仲淹创建的范氏义庄,明清时各地十分盛行。据清代的《华西邹君记》记载,苏州有一邹姓富户立下遗嘱,将名下一千亩土地交给儿子,其余三千亩捐给义庄,以接济族人。这表明族田义庄( )

A.确立了社会保障体系

B.在古代社会有存在的合理性

C.有利于宗族内部平等

D.是封建政府救济灾民的来源

9.明朝顾起元《客座赘语》中称:“今日赋税之法,密于田土而疏于户口,故土无不科之税,而册多不占之丁”。这反映了( )

A.农民与封建国家人身依附关系削弱

B.自耕农土地制度进一步发展

C.农民与封建地主人身依附关系削弱

D.农村商品经济取得很大发展

10.开皇五年(585年),隋文帝在全国范围内进行了一次大规模的户口检查。“令州县大索貌阅,户口不实者,正长远配”。并奖励人民互相举发,凡亲属自“大功以下,兼令析籍,各为户头,以防容隐”。其目的是( )

A.扩大统治基础

B.杜绝人口瞒报的现象

C.抑制土地兼并

D.保证政府的财政收入

11.秦朝时,在地方设置的乡、里、亭的官吏不由皇帝或官府任命,但却规定,要由地方推择当地的富庶人家的适龄人员充当。从这一规定可以看出,秦朝( )

A.地主是其统治的基础

B.各级官吏由地方推荐

C.轻视地方的行政管理

D.沿袭先秦的行政管理

12.下表为明中后期两湖保甲制的推行情况。

材料表明,两湖地区保甲制度的推行( )

A.影响了少数民族利益

B.表明地方官员文化素质都较高

C.导致农民的起义不断

D.使部分地区社会治安有所好转

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 宋代的社会救济思想主要体现在政府、社会精英以及广大社会民众三个方面。……宋代建立了较为完备的仓储备荒体系,制定了较为完善的赈灾救荒法规,创立了功能较为齐备的济贫恤穷设施等。

——张南《简论宋代的社会救济》

材料二 宋代建立了一整套的国家福利救济体系,在对象上包括了儿童、孕妇、老人、乞丐、鳏寡孤独者等,在内容上基本涵盖了国民的“生老病死”,宋之后元明清三代虽然也继承了宋朝的很多做法,但总体上国家福利救济是收缩的。

——摘编自罗开元、罗霜《宋代社会救济制度及其弊端》

材料三 清代地方州县是上层政权机构或正规官僚行政机构的最低一级,州县官因之被称为“亲民之官”。县以下为基层社会,清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织:一是官方出面组织、作为上层统治伸向基层统治触角的里社保甲坊厢系列;二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清代基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等《清史十五讲》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析宋代推行国家福利救济的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括清代基层社会组织的主要特点及其积极作用。

中国古代的户籍制度与社会治理

一、选择题

1.汉代实行编户齐民(平民)制度,户籍标明姓名、年龄、籍贯、爵级、身高、家口、财产等项目。州郡每年都要向中央申报管区内的户口数和垦田数。其中入户人数最多的是自耕农民。这一制度( )

A.不利于汉代的社会稳定

B.具有征发赋役的重要功能

C.有助于政府征收商业税

D.成为控制人口的唯一手段

答案 B

2.公元596年,隋文帝令诸州百姓及军人收获时,按照贫富分为三等,各出粮若干,最多不超过一石,在当地筑仓储蓄,广积谷物,委托乡官管理,以备荒年。这一制度( )

A.发展了社会救济事业 B.体现了尊老养老传统

C.改革了基层组织形态 D.加强了对户籍的管理

答案 A

3.两宋政府大力推行社会福利救济,人民也自觉进行社会互助。出现这一状况的原因是( )

A.文化发展,人们受教育程度高

B.儒学复兴,社会财富充盈

C.经济发展,贫富分化渐趋缓解

D.政权并立,民族矛盾尖锐

答案 B

4.明代法律规定民间典卖土地,自行立契,按则纳税,通过黄册、鱼鳞册的编制,使民田得以典卖、继承、赠予等方式流转,“田宅无分界,人人得以自买自卖”。这一规定( )

A.以法律形式确立了土地权属

B.说明封建社会走向衰落

C.有效解决了当时的人地矛盾

D.保障了摊丁入亩的实施

答案 A

.“此法编十家为一牌,开列各户籍贯、姓名、年貌、行业,日轮一家,沿门按牌审察,如果发现陌生的或者可疑的人员,要立即报告官府”。上述办法体现了( )

A.乡里制与保甲制合一 B.民众的自我管理

C.唐代推行的“刮户” D.邻保制度的创立

答案 B

6.随着唐宋时期商品经济的发展,中国传统社会发生了重要转变,享有特权的世族贵族不存在了,奴婢、部曲等“贱民”和佃农都进入国家户籍管理,成为国家法律意义上平等的编户齐民,整个社会朝向“等齐化”发展。这一转变( )

A.不利于封建国家赋税的征收

B.反映了国家对民众的控制削弱

C.反映了社会等级制度的消除

D.促进了契约普遍化趋势的出现

7.元朝政府将读书人编入儒户,可以享受免除差役的权利。但南宋遗民郑思肖却在其著作中写道:“鞑法:一官、二吏……九儒、十丐。”对此解释合理的是( )

A.元代的户籍制度阻断了读书人的上升空间

B.元朝政府给予读书人的优惠待遇并未实行

C.南宋郑思肖对元朝政权统治存在偏见

D.元朝政府在实际上推行了歧视儒户的措施

答案 C

8.族田义庄是宗族制度的产物,肇始于北宋范仲淹创建的范氏义庄,明清时各地十分盛行。据清代的《华西邹君记》记载,苏州有一邹姓富户立下遗嘱,将名下一千亩土地交给儿子,其余三千亩捐给义庄,以接济族人。这表明族田义庄( )

A.确立了社会保障体系

B.在古代社会有存在的合理性

C.有利于宗族内部平等

D.是封建政府救济灾民的来源

答案 B

9.明朝顾起元《客座赘语》中称:“今日赋税之法,密于田土而疏于户口,故土无不科之税,而册多不占之丁”。这反映了( )

A.农民与封建国家人身依附关系削弱

B.自耕农土地制度进一步发展

C.农民与封建地主人身依附关系削弱

D.农村商品经济取得很大发展

答案 A

10.开皇五年(585年),隋文帝在全国范围内进行了一次大规模的户口检查。“令州县大索貌阅,户口不实者,正长远配”。并奖励人民互相举发,凡亲属自“大功以下,兼令析籍,各为户头,以防容隐”。其目的是( )

A.扩大统治基础

B.杜绝人口瞒报的现象

C.抑制土地兼并

D.保证政府的财政收入

答案 D

11.秦朝时,在地方设置的乡、里、亭的官吏不由皇帝或官府任命,但却规定,要由地方推择当地的富庶人家的适龄人员充当。从这一规定可以看出,秦朝( )

A.地主是其统治的基础

B.各级官吏由地方推荐

C.轻视地方的行政管理

D.沿袭先秦的行政管理

答案 A

12.下表为明中后期两湖保甲制的推行情况。

材料表明,两湖地区保甲制度的推行( )

A.影响了少数民族利益

B.表明地方官员文化素质都较高

C.导致农民的起义不断

D.使部分地区社会治安有所好转

答案 D

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 宋代的社会救济思想主要体现在政府、社会精英以及广大社会民众三个方面。……宋代建立了较为完备的仓储备荒体系,制定了较为完善的赈灾救荒法规,创立了功能较为齐备的济贫恤穷设施等。

——张南《简论宋代的社会救济》

材料二 宋代建立了一整套的国家福利救济体系,在对象上包括了儿童、孕妇、老人、乞丐、鳏寡孤独者等,在内容上基本涵盖了国民的“生老病死”,宋之后元明清三代虽然也继承了宋朝的很多做法,但总体上国家福利救济是收缩的。

——摘编自罗开元、罗霜《宋代社会救济制度及其弊端》

材料三 清代地方州县是上层政权机构或正规官僚行政机构的最低一级,州县官因之被称为“亲民之官”。县以下为基层社会,清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织:一是官方出面组织、作为上层统治伸向基层统治触角的里社保甲坊厢系列;二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清代基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等《清史十五讲》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分析宋代推行国家福利救济的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括清代基层社会组织的主要特点及其积极作用。

【答案】(1)特点:体系化(仓储备荒体系);立法保障(赈灾救荒法规);设施齐备(齐备的济贫恤穷设施);全民保障(对象广泛);内容全面(涵盖生老病死)。

(2)主要特点:不是国家正式官僚机构;三大系列社会组织并存,彼此之间相互关联。

积极作用:对基层社会实施了有效管理;维持了基层社会的统治秩序;推动了基层社会的发展。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理