第11课 辽宋夏金元的经济、社会与文化 练习(含答案)--2023-2024学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济、社会与文化 练习(含答案)--2023-2024学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 441.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-28 22:06:13 | ||

图片预览

文档简介

辽宋夏金元的经济、社会与文化

一、选择题

1.《宋会要辑稿》记载:“朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。”榷场的设置( )

A.增加了宋朝财政负担

B.促进了经济重心南移

C.结束了宋与辽夏金敌对状态

D.促进了民族间的交融

2.“榜下捉婿”是宋代特有的一种婚姻方式和观念,科举发榜之日,达官富室之家举家出动,争先恐后地“挑选”新晋进士做自己的乘龙快婿。这主要反映了宋代( )

A.科举制度趋于完备 B.商人社会地位提高

C.婚姻观念自由开放 D.门第等级观念淡化

3.[2023·广东深圳实验中学阶段练习]下面是宋代理学家的言论。由此可知,他们( )

言论 出处

礼者,理也,文也。理者,实也,本也。文者,华也,末也 程颐、程颢《二程集》

三纲五常,礼之大体,三代相继,皆因之而不能变。其所损益,不过文章制度小过不及之间,而其已然之迹,今皆可见 朱熹《四书章句集注,论语集注》

盖天理只是人事中之理,而具于心者也。天理在中而着见于人事,人事在外而根于中,天理其体而人事其用也 陈淳《北溪字义》

A.将封建礼义和天理相结合

B.认为天理和人欲相互对立

C.完成了儒家信仰的理论重建

D.发展了原始儒家的德治主张

4.[2023·湖南益阳调研考试]宋代民间技艺中有一流派叫“合生”。所谓“合生”,就是艺人根据他人临时命题,当场作诗或演唱,以博取酬劳。要想博得酬劳,就必须具有娱乐性,所作的诗歌就必须贴题、幽默,让观众产生愉悦感。这反映了宋代( )

A.市民阶层审美趣味发生改变

B.文学艺术不受主流思想影响

C.文学艺术呈现出世俗化趋势

D.大众文化水平有了极大提升

5.《宋史》认为:儒家思想的精髓“道”在孟子之后就失传了,直到北宋,儒家的“道”才“焕然而大明,秩然而各得其所”。这一变化反映出( )

A.佛教的传播 B.道教的兴盛

C.儒学的复兴 D.理学的僵化

6.有学者指出,宋代出现了政治上“贱不必不贵”、经济上“贫不必不富”、职业上“士多出于商”的现象。这反映了( )

A.重农抑商观念更加坚固 B.社会阶层流动性增强

C.坊市制度已被打破 D.国家控制日益松弛

7.宋代科举出身的官员往往具备较高的文化素质和优雅情致,他们常常把诗文的意境引入画中,尤其在文人画方面,杰出者如文同、苏轼、李公麟等都是开一代风气的领袖。这些作品( )

A.属于风俗画的范畴 B.重写意而不注重写实

C.宗教色彩比较浓厚 D.体现农业社会的特点

8.北宋初年,宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产北方的粟、麦、黍、豆,江北诸州“就水广种粳稻”。宋真宗时期,因为“江淮、两浙稍旱即水田不登”,朝廷派人从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种。这些措施( )

A.使经济重心完成南移 B.推动了宋代海外贸易的发展

C.体现了宋初的重农思想 D.促进了南北商品的流通

9.(2023·杭州)据《武林旧事》《西湖繁盛录》等记载,南宋临安市场上售卖大量的新鲜水果,品种多样;福建部分地区的农户,则专以种植水果为生,多者种植可达万株,果树“数里之间,焜如星火”。这说明南宋( )

A.小农经济结构有所突破

B.市民生活水平有所提高

C.经济重心完成南移进程

D.重农抑商政策成效显著

10.(2022·广东高考·4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

11.(2022·湖南高考·4)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )

A.艺术水准下降 B.绘画题材集中

C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

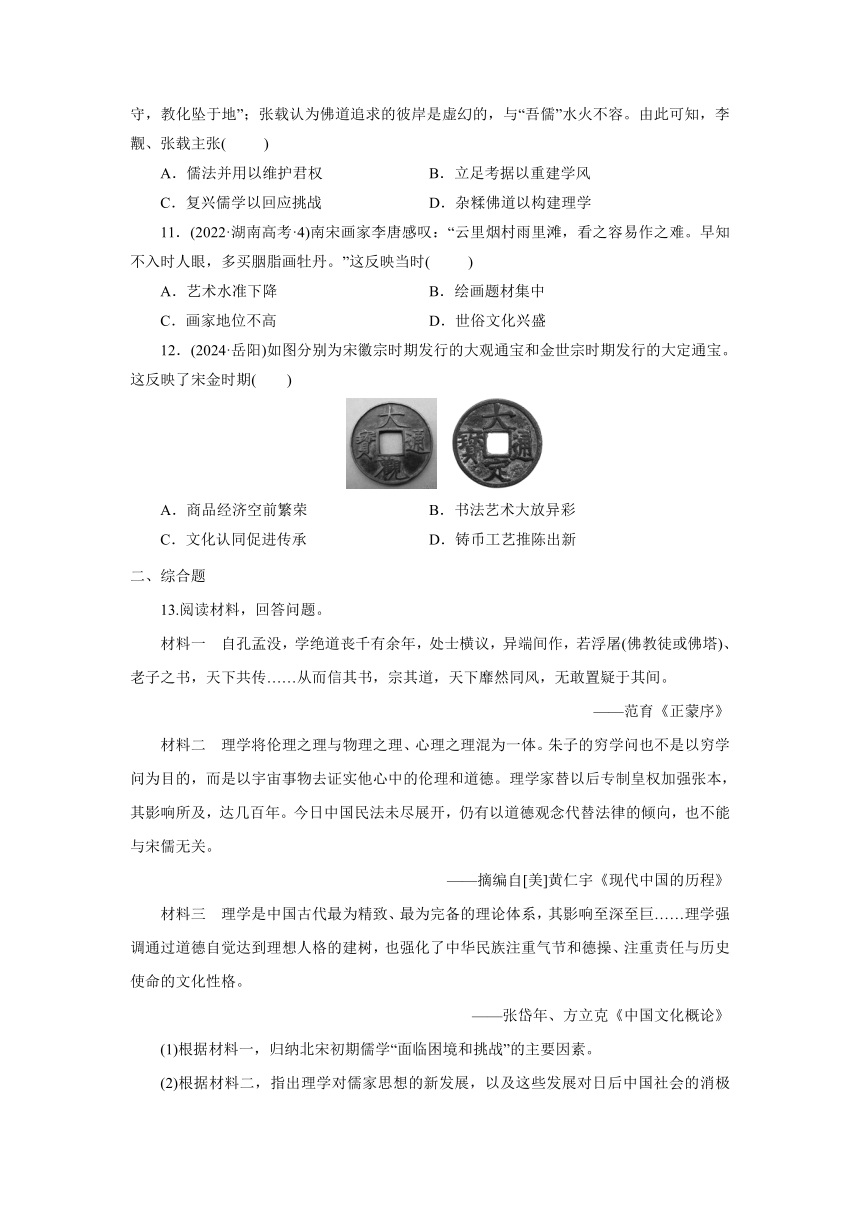

12.(2024·岳阳)如图分别为宋徽宗时期发行的大观通宝和金世宗时期发行的大定通宝。这反映了宋金时期( )

A.商品经济空前繁荣 B.书法艺术大放异彩

C.文化认同促进传承 D.铸币工艺推陈出新

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 自孔孟没,学绝道丧千有余年,处士横议,异端间作,若浮屠(佛教徒或佛塔)、老子之书,天下共传……从而信其书,宗其道,天下靡然同风,无敢置疑于其间。

——范育《正蒙序》

材料二 理学将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体。朱子的穷学问也不是以穷学问为目的,而是以宇宙事物去证实他心中的伦理和道德。理学家替以后专制皇权加强张本,其影响所及,达几百年。今日中国民法未尽展开,仍有以道德观念代替法律的倾向,也不能与宋儒无关。

——摘编自[美]黄仁宇《现代中国的历程》

材料三 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨……理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

(1)根据材料一,归纳北宋初期儒学“面临困境和挑战”的主要因素。

(2)根据材料二,指出理学对儒家思想的新发展,以及这些发展对日后中国社会的消极作用。

(3)根据材料三,指出理学“影响至深至巨”的表现。

辽宋夏金元的经济、社会与文化

一、选择题

1.《宋会要辑稿》记载:“朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。”榷场的设置( )

A.增加了宋朝财政负担

B.促进了经济重心南移

C.结束了宋与辽夏金敌对状态

D.促进了民族间的交融

解析:根据材料“内足以专课息之源,外足以固邻国之好”结合所学知识可知,榷场的设置使宋与辽夏金少数民族政权之间进行互市交易,经济往来十分密切,因而促进了民族间的交融,故选D项;榷场商税是官府一笔不小的财政收入,因此减轻了宋朝财政负担,排除A项;经济重心南移是漫长历史变迁中自然环境与整个社会生产力之间辩证发展的必然结果,榷场的设置不是经济重心南移的原因,排除B项;榷场互市没有结束宋与辽夏金敌对状态,排除C项。

2.“榜下捉婿”是宋代特有的一种婚姻方式和观念,科举发榜之日,达官富室之家举家出动,争先恐后地“挑选”新晋进士做自己的乘龙快婿。这主要反映了宋代( )

A.科举制度趋于完备 B.商人社会地位提高

C.婚姻观念自由开放 D.门第等级观念淡化

解析:据材料“科举发榜之日,达官富室之家举家出动,争先恐后地‘挑选’新晋进士做自己的乘龙快婿”可知,富贵之家不再依靠门第择婚,故选D项;材料说的是宋代婚姻观,并非科举制的完备,排除A项;士农工商,中国古代商人地位低下,并没有提高,排除B项;材料反映的是择偶标准的变化,并非婚

3.[2023·广东深圳实验中学阶段练习]下面是宋代理学家的言论。由此可知,他们( )

言论 出处

礼者,理也,文也。理者,实也,本也。文者,华也,末也 程颐、程颢《二程集》

三纲五常,礼之大体,三代相继,皆因之而不能变。其所损益,不过文章制度小过不及之间,而其已然之迹,今皆可见 朱熹《四书章句集注,论语集注》

盖天理只是人事中之理,而具于心者也。天理在中而着见于人事,人事在外而根于中,天理其体而人事其用也 陈淳《北溪字义》

A.将封建礼义和天理相结合

B.认为天理和人欲相互对立

C.完成了儒家信仰的理论重建

D.发展了原始儒家的德治主张

解析:根据材料中两宋时期理学家的言论可知,他们对封建的礼、义、伦理规范和天理,及其关系都有着详细的论述,A项正确;陆王心学完成了儒家信仰的理论重建,排除C项;材料反映了理学家将封建礼义和天理相结合,无法体现天理和人欲相互对立,也未体现儒家的德治主张,排除B、D项。

4.[2023·湖南益阳调研考试]宋代民间技艺中有一流派叫“合生”。所谓“合生”,就是艺人根据他人临时命题,当场作诗或演唱,以博取酬劳。要想博得酬劳,就必须具有娱乐性,所作的诗歌就必须贴题、幽默,让观众产生愉悦感。这反映了宋代( )

A.市民阶层审美趣味发生改变

B.文学艺术不受主流思想影响

C.文学艺术呈现出世俗化趋势

D.大众文化水平有了极大提升

解析:结合所学,宋代之前,临场作诗歌等文化活动主要是社会上少部分人群文人的活动,材料中宋代出现了当场指物或临景作诗歌的技艺流派,这说明了文学艺术的大众化、世俗化,迎合的是市民阶层的需要,C项正确;材料中技艺迎合了市民阶层的审美趣味,但未体现“发生改变”,A项错误;文学艺术是主流思想的反映,B项说法错误;材料中“合生”需要艺人有一定文化水平,并非大众,D项不能得出。

5.《宋史》认为:儒家思想的精髓“道”在孟子之后就失传了,直到北宋,儒家的“道”才“焕然而大明,秩然而各得其所”。这一变化反映出( )

A.佛教的传播 B.道教的兴盛

C.儒学的复兴 D.理学的僵化

【解析】根据材料并结合所学知识可知,宋代学者吸收佛道思想而成的新儒学系统,是一个以“天理”为核心,并把儒家伦理上升到天理高度,形成一套囊括天人关系、具有理性思辨色彩的精密思想体系,实现了儒学的复兴,故选C项。

6.有学者指出,宋代出现了政治上“贱不必不贵”、经济上“贫不必不富”、职业上“士多出于商”的现象。这反映了( )

A.重农抑商观念更加坚固 B.社会阶层流动性增强

C.坊市制度已被打破 D.国家控制日益松弛

【解析】材料“贱不必不贵”“贫不必不富”“士多出于商”表明社会阶层流动性增强,故选B项。

7.宋代科举出身的官员往往具备较高的文化素质和优雅情致,他们常常把诗文的意境引入画中,尤其在文人画方面,杰出者如文同、苏轼、李公麟等都是开一代风气的领袖。这些作品( )

A.属于风俗画的范畴 B.重写意而不注重写实

C.宗教色彩比较浓厚 D.体现农业社会的特点

【解析】根据材料“他们常常把诗文的意境引入画中,尤其在文人画方面”并结合所学知识可知,文人画不强调写实,注重意境和笔墨情趣,故选B项。

8.北宋初年,宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产北方的粟、麦、黍、豆,江北诸州“就水广种粳稻”。宋真宗时期,因为“江淮、两浙稍旱即水田不登”,朝廷派人从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种。这些措施( )

A.使经济重心完成南移 B.推动了宋代海外贸易的发展

C.体现了宋初的重农思想 D.促进了南北商品的流通

【解析】材料“宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产北方的粟、麦、黍、豆”“从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种”体现了北宋政府对农业生产的重视,故C项正确。

9.(2023·杭州)据《武林旧事》《西湖繁盛录》等记载,南宋临安市场上售卖大量的新鲜水果,品种多样;福建部分地区的农户,则专以种植水果为生,多者种植可达万株,果树“数里之间,焜如星火”。这说明南宋( A )

A.小农经济结构有所突破

B.市民生活水平有所提高

C.经济重心完成南移进程

D.重农抑商政策成效显著

[解析] 依据材料“临安市场上售卖大量的新鲜水果,品种多样”“福建的水果种植大户,多者种植可达万株”等可知,南宋农产品商品化趋势有所加强、城市经济有所发展,这对传统的小农经济构成了一定的冲击,A项正确;B项表述与材料主旨不符,排除;材料并未涉及经济重心的南移,C项错误;材料表明商品经济有所发展,与D项表述不符,排除。

10.(2022·广东高考·4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

[解析] 由材料中“儒失其守,教化坠于地”“与‘吾儒’水火不容”可得出,作者对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,宋儒通过改造儒学来达到重振儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;材料没有涉及“儒法并用”,排除A项;清代的学者主张立足考据以重建学风,排除B项;李觏和张载没有主张“杂糅佛道”,排除D项。

11.(2022·湖南高考·4)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )

A.艺术水准下降 B.绘画题材集中

C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

[解析] 本诗的意思是:云烟袅绕的村庄和雨水滂沱的河滩,山村时隐时现,滩水湍急,欣赏着画中美景很容易,谁知道画好它有多么艰难。早知道时人看不上这样的美景,就应该多买胭脂来画艳丽的牡丹。作者借题发挥,用以抒发个人的感慨和不平。它的弦外之音,耐人寻味。所以A项“当时艺术水准下降”显然不符合题意,排除;诗中既描述了山水也提到花鸟画,B项“绘画题材集中”显然也不合题意,排除;诗人自嘲画山水画不如画牡丹,反映不出当时画家地位不高,排除C项;画家李唐生活在南宋,结合所学知识,随着南宋商品经济的发展,世俗文化兴盛,画家感叹寄情山水的山水画不如浓色重彩的牡丹受时人欢迎,所以D项符合题意。

12.(2024·岳阳)如图分别为宋徽宗时期发行的大观通宝和金世宗时期发行的大定通宝。这反映了宋金时期( )

A.商品经济空前繁荣 B.书法艺术大放异彩

C.文化认同促进传承 D.铸币工艺推陈出新

[解析] 据本题材料得出主要结论:金朝作为少数民族政权,学习中原王朝,发行货币,宋金货币在形制上相同,说明文化认同促进传承,C项正确;材料只提到宋金的货币,无法说明商品经济繁荣,排除A项;材料主旨是货币,不属于书法艺术,排除B项;材料中没有关于铸币工艺的相关论述,排除D项。

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 自孔孟没,学绝道丧千有余年,处士横议,异端间作,若浮屠(佛教徒或佛塔)、老子之书,天下共传……从而信其书,宗其道,天下靡然同风,无敢置疑于其间。

——范育《正蒙序》

材料二 理学将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体。朱子的穷学问也不是以穷学问为目的,而是以宇宙事物去证实他心中的伦理和道德。理学家替以后专制皇权加强张本,其影响所及,达几百年。今日中国民法未尽展开,仍有以道德观念代替法律的倾向,也不能与宋儒无关。

——摘编自[美]黄仁宇《现代中国的历程》

材料三 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨……理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

(1)根据材料一,归纳北宋初期儒学“面临困境和挑战”的主要因素。

(2)根据材料二,指出理学对儒家思想的新发展,以及这些发展对日后中国社会的消极作用。

(3)根据材料三,指出理学“影响至深至巨”的表现。

【答案】(1)主要因素:学绝道丧、处士横议、异端间作、佛道冲击。

(2)新发展:将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体,以一切知识去证实儒家伦理道德。

消极作用:为专制皇权服务;以道德代替法律,影响中国近代法制建设。

(3)表现:自觉建树理想人格;注重民族气节和德操;强调历史使命感和社会责任感。

一、选择题

1.《宋会要辑稿》记载:“朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。”榷场的设置( )

A.增加了宋朝财政负担

B.促进了经济重心南移

C.结束了宋与辽夏金敌对状态

D.促进了民族间的交融

2.“榜下捉婿”是宋代特有的一种婚姻方式和观念,科举发榜之日,达官富室之家举家出动,争先恐后地“挑选”新晋进士做自己的乘龙快婿。这主要反映了宋代( )

A.科举制度趋于完备 B.商人社会地位提高

C.婚姻观念自由开放 D.门第等级观念淡化

3.[2023·广东深圳实验中学阶段练习]下面是宋代理学家的言论。由此可知,他们( )

言论 出处

礼者,理也,文也。理者,实也,本也。文者,华也,末也 程颐、程颢《二程集》

三纲五常,礼之大体,三代相继,皆因之而不能变。其所损益,不过文章制度小过不及之间,而其已然之迹,今皆可见 朱熹《四书章句集注,论语集注》

盖天理只是人事中之理,而具于心者也。天理在中而着见于人事,人事在外而根于中,天理其体而人事其用也 陈淳《北溪字义》

A.将封建礼义和天理相结合

B.认为天理和人欲相互对立

C.完成了儒家信仰的理论重建

D.发展了原始儒家的德治主张

4.[2023·湖南益阳调研考试]宋代民间技艺中有一流派叫“合生”。所谓“合生”,就是艺人根据他人临时命题,当场作诗或演唱,以博取酬劳。要想博得酬劳,就必须具有娱乐性,所作的诗歌就必须贴题、幽默,让观众产生愉悦感。这反映了宋代( )

A.市民阶层审美趣味发生改变

B.文学艺术不受主流思想影响

C.文学艺术呈现出世俗化趋势

D.大众文化水平有了极大提升

5.《宋史》认为:儒家思想的精髓“道”在孟子之后就失传了,直到北宋,儒家的“道”才“焕然而大明,秩然而各得其所”。这一变化反映出( )

A.佛教的传播 B.道教的兴盛

C.儒学的复兴 D.理学的僵化

6.有学者指出,宋代出现了政治上“贱不必不贵”、经济上“贫不必不富”、职业上“士多出于商”的现象。这反映了( )

A.重农抑商观念更加坚固 B.社会阶层流动性增强

C.坊市制度已被打破 D.国家控制日益松弛

7.宋代科举出身的官员往往具备较高的文化素质和优雅情致,他们常常把诗文的意境引入画中,尤其在文人画方面,杰出者如文同、苏轼、李公麟等都是开一代风气的领袖。这些作品( )

A.属于风俗画的范畴 B.重写意而不注重写实

C.宗教色彩比较浓厚 D.体现农业社会的特点

8.北宋初年,宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产北方的粟、麦、黍、豆,江北诸州“就水广种粳稻”。宋真宗时期,因为“江淮、两浙稍旱即水田不登”,朝廷派人从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种。这些措施( )

A.使经济重心完成南移 B.推动了宋代海外贸易的发展

C.体现了宋初的重农思想 D.促进了南北商品的流通

9.(2023·杭州)据《武林旧事》《西湖繁盛录》等记载,南宋临安市场上售卖大量的新鲜水果,品种多样;福建部分地区的农户,则专以种植水果为生,多者种植可达万株,果树“数里之间,焜如星火”。这说明南宋( )

A.小农经济结构有所突破

B.市民生活水平有所提高

C.经济重心完成南移进程

D.重农抑商政策成效显著

10.(2022·广东高考·4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

11.(2022·湖南高考·4)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )

A.艺术水准下降 B.绘画题材集中

C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

12.(2024·岳阳)如图分别为宋徽宗时期发行的大观通宝和金世宗时期发行的大定通宝。这反映了宋金时期( )

A.商品经济空前繁荣 B.书法艺术大放异彩

C.文化认同促进传承 D.铸币工艺推陈出新

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 自孔孟没,学绝道丧千有余年,处士横议,异端间作,若浮屠(佛教徒或佛塔)、老子之书,天下共传……从而信其书,宗其道,天下靡然同风,无敢置疑于其间。

——范育《正蒙序》

材料二 理学将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体。朱子的穷学问也不是以穷学问为目的,而是以宇宙事物去证实他心中的伦理和道德。理学家替以后专制皇权加强张本,其影响所及,达几百年。今日中国民法未尽展开,仍有以道德观念代替法律的倾向,也不能与宋儒无关。

——摘编自[美]黄仁宇《现代中国的历程》

材料三 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨……理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

(1)根据材料一,归纳北宋初期儒学“面临困境和挑战”的主要因素。

(2)根据材料二,指出理学对儒家思想的新发展,以及这些发展对日后中国社会的消极作用。

(3)根据材料三,指出理学“影响至深至巨”的表现。

辽宋夏金元的经济、社会与文化

一、选择题

1.《宋会要辑稿》记载:“朝廷创置榷场以通南北之货,内足以专课息之源,外足以固邻国之好。”榷场的设置( )

A.增加了宋朝财政负担

B.促进了经济重心南移

C.结束了宋与辽夏金敌对状态

D.促进了民族间的交融

解析:根据材料“内足以专课息之源,外足以固邻国之好”结合所学知识可知,榷场的设置使宋与辽夏金少数民族政权之间进行互市交易,经济往来十分密切,因而促进了民族间的交融,故选D项;榷场商税是官府一笔不小的财政收入,因此减轻了宋朝财政负担,排除A项;经济重心南移是漫长历史变迁中自然环境与整个社会生产力之间辩证发展的必然结果,榷场的设置不是经济重心南移的原因,排除B项;榷场互市没有结束宋与辽夏金敌对状态,排除C项。

2.“榜下捉婿”是宋代特有的一种婚姻方式和观念,科举发榜之日,达官富室之家举家出动,争先恐后地“挑选”新晋进士做自己的乘龙快婿。这主要反映了宋代( )

A.科举制度趋于完备 B.商人社会地位提高

C.婚姻观念自由开放 D.门第等级观念淡化

解析:据材料“科举发榜之日,达官富室之家举家出动,争先恐后地‘挑选’新晋进士做自己的乘龙快婿”可知,富贵之家不再依靠门第择婚,故选D项;材料说的是宋代婚姻观,并非科举制的完备,排除A项;士农工商,中国古代商人地位低下,并没有提高,排除B项;材料反映的是择偶标准的变化,并非婚

3.[2023·广东深圳实验中学阶段练习]下面是宋代理学家的言论。由此可知,他们( )

言论 出处

礼者,理也,文也。理者,实也,本也。文者,华也,末也 程颐、程颢《二程集》

三纲五常,礼之大体,三代相继,皆因之而不能变。其所损益,不过文章制度小过不及之间,而其已然之迹,今皆可见 朱熹《四书章句集注,论语集注》

盖天理只是人事中之理,而具于心者也。天理在中而着见于人事,人事在外而根于中,天理其体而人事其用也 陈淳《北溪字义》

A.将封建礼义和天理相结合

B.认为天理和人欲相互对立

C.完成了儒家信仰的理论重建

D.发展了原始儒家的德治主张

解析:根据材料中两宋时期理学家的言论可知,他们对封建的礼、义、伦理规范和天理,及其关系都有着详细的论述,A项正确;陆王心学完成了儒家信仰的理论重建,排除C项;材料反映了理学家将封建礼义和天理相结合,无法体现天理和人欲相互对立,也未体现儒家的德治主张,排除B、D项。

4.[2023·湖南益阳调研考试]宋代民间技艺中有一流派叫“合生”。所谓“合生”,就是艺人根据他人临时命题,当场作诗或演唱,以博取酬劳。要想博得酬劳,就必须具有娱乐性,所作的诗歌就必须贴题、幽默,让观众产生愉悦感。这反映了宋代( )

A.市民阶层审美趣味发生改变

B.文学艺术不受主流思想影响

C.文学艺术呈现出世俗化趋势

D.大众文化水平有了极大提升

解析:结合所学,宋代之前,临场作诗歌等文化活动主要是社会上少部分人群文人的活动,材料中宋代出现了当场指物或临景作诗歌的技艺流派,这说明了文学艺术的大众化、世俗化,迎合的是市民阶层的需要,C项正确;材料中技艺迎合了市民阶层的审美趣味,但未体现“发生改变”,A项错误;文学艺术是主流思想的反映,B项说法错误;材料中“合生”需要艺人有一定文化水平,并非大众,D项不能得出。

5.《宋史》认为:儒家思想的精髓“道”在孟子之后就失传了,直到北宋,儒家的“道”才“焕然而大明,秩然而各得其所”。这一变化反映出( )

A.佛教的传播 B.道教的兴盛

C.儒学的复兴 D.理学的僵化

【解析】根据材料并结合所学知识可知,宋代学者吸收佛道思想而成的新儒学系统,是一个以“天理”为核心,并把儒家伦理上升到天理高度,形成一套囊括天人关系、具有理性思辨色彩的精密思想体系,实现了儒学的复兴,故选C项。

6.有学者指出,宋代出现了政治上“贱不必不贵”、经济上“贫不必不富”、职业上“士多出于商”的现象。这反映了( )

A.重农抑商观念更加坚固 B.社会阶层流动性增强

C.坊市制度已被打破 D.国家控制日益松弛

【解析】材料“贱不必不贵”“贫不必不富”“士多出于商”表明社会阶层流动性增强,故选B项。

7.宋代科举出身的官员往往具备较高的文化素质和优雅情致,他们常常把诗文的意境引入画中,尤其在文人画方面,杰出者如文同、苏轼、李公麟等都是开一代风气的领袖。这些作品( )

A.属于风俗画的范畴 B.重写意而不注重写实

C.宗教色彩比较浓厚 D.体现农业社会的特点

【解析】根据材料“他们常常把诗文的意境引入画中,尤其在文人画方面”并结合所学知识可知,文人画不强调写实,注重意境和笔墨情趣,故选B项。

8.北宋初年,宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产北方的粟、麦、黍、豆,江北诸州“就水广种粳稻”。宋真宗时期,因为“江淮、两浙稍旱即水田不登”,朝廷派人从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种。这些措施( )

A.使经济重心完成南移 B.推动了宋代海外贸易的发展

C.体现了宋初的重农思想 D.促进了南北商品的流通

【解析】材料“宋太宗曾下诏令江南诸州种植原产北方的粟、麦、黍、豆”“从福建调拨旱稻占城稻种子,到三地播种”体现了北宋政府对农业生产的重视,故C项正确。

9.(2023·杭州)据《武林旧事》《西湖繁盛录》等记载,南宋临安市场上售卖大量的新鲜水果,品种多样;福建部分地区的农户,则专以种植水果为生,多者种植可达万株,果树“数里之间,焜如星火”。这说明南宋( A )

A.小农经济结构有所突破

B.市民生活水平有所提高

C.经济重心完成南移进程

D.重农抑商政策成效显著

[解析] 依据材料“临安市场上售卖大量的新鲜水果,品种多样”“福建的水果种植大户,多者种植可达万株”等可知,南宋农产品商品化趋势有所加强、城市经济有所发展,这对传统的小农经济构成了一定的冲击,A项正确;B项表述与材料主旨不符,排除;材料并未涉及经济重心的南移,C项错误;材料表明商品经济有所发展,与D项表述不符,排除。

10.(2022·广东高考·4)魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张( )

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

[解析] 由材料中“儒失其守,教化坠于地”“与‘吾儒’水火不容”可得出,作者对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,宋儒通过改造儒学来达到重振儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;材料没有涉及“儒法并用”,排除A项;清代的学者主张立足考据以重建学风,排除B项;李觏和张载没有主张“杂糅佛道”,排除D项。

11.(2022·湖南高考·4)南宋画家李唐感叹:“云里烟村雨里滩,看之容易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这反映当时( )

A.艺术水准下降 B.绘画题材集中

C.画家地位不高 D.世俗文化兴盛

[解析] 本诗的意思是:云烟袅绕的村庄和雨水滂沱的河滩,山村时隐时现,滩水湍急,欣赏着画中美景很容易,谁知道画好它有多么艰难。早知道时人看不上这样的美景,就应该多买胭脂来画艳丽的牡丹。作者借题发挥,用以抒发个人的感慨和不平。它的弦外之音,耐人寻味。所以A项“当时艺术水准下降”显然不符合题意,排除;诗中既描述了山水也提到花鸟画,B项“绘画题材集中”显然也不合题意,排除;诗人自嘲画山水画不如画牡丹,反映不出当时画家地位不高,排除C项;画家李唐生活在南宋,结合所学知识,随着南宋商品经济的发展,世俗文化兴盛,画家感叹寄情山水的山水画不如浓色重彩的牡丹受时人欢迎,所以D项符合题意。

12.(2024·岳阳)如图分别为宋徽宗时期发行的大观通宝和金世宗时期发行的大定通宝。这反映了宋金时期( )

A.商品经济空前繁荣 B.书法艺术大放异彩

C.文化认同促进传承 D.铸币工艺推陈出新

[解析] 据本题材料得出主要结论:金朝作为少数民族政权,学习中原王朝,发行货币,宋金货币在形制上相同,说明文化认同促进传承,C项正确;材料只提到宋金的货币,无法说明商品经济繁荣,排除A项;材料主旨是货币,不属于书法艺术,排除B项;材料中没有关于铸币工艺的相关论述,排除D项。

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 自孔孟没,学绝道丧千有余年,处士横议,异端间作,若浮屠(佛教徒或佛塔)、老子之书,天下共传……从而信其书,宗其道,天下靡然同风,无敢置疑于其间。

——范育《正蒙序》

材料二 理学将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体。朱子的穷学问也不是以穷学问为目的,而是以宇宙事物去证实他心中的伦理和道德。理学家替以后专制皇权加强张本,其影响所及,达几百年。今日中国民法未尽展开,仍有以道德观念代替法律的倾向,也不能与宋儒无关。

——摘编自[美]黄仁宇《现代中国的历程》

材料三 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨……理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

(1)根据材料一,归纳北宋初期儒学“面临困境和挑战”的主要因素。

(2)根据材料二,指出理学对儒家思想的新发展,以及这些发展对日后中国社会的消极作用。

(3)根据材料三,指出理学“影响至深至巨”的表现。

【答案】(1)主要因素:学绝道丧、处士横议、异端间作、佛道冲击。

(2)新发展:将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体,以一切知识去证实儒家伦理道德。

消极作用:为专制皇权服务;以道德代替法律,影响中国近代法制建设。

(3)表现:自觉建树理想人格;注重民族气节和德操;强调历史使命感和社会责任感。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进