语文八年级下人教版(新疆专用)4.17《爱莲说》课件(63张)

文档属性

| 名称 | 语文八年级下人教版(新疆专用)4.17《爱莲说》课件(63张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-06 19:50:04 | ||

图片预览

文档简介

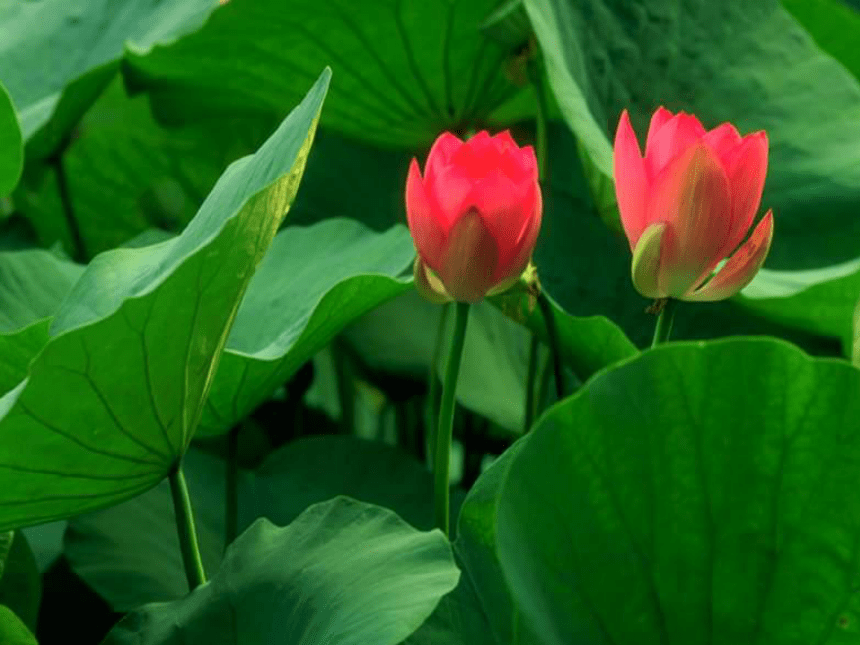

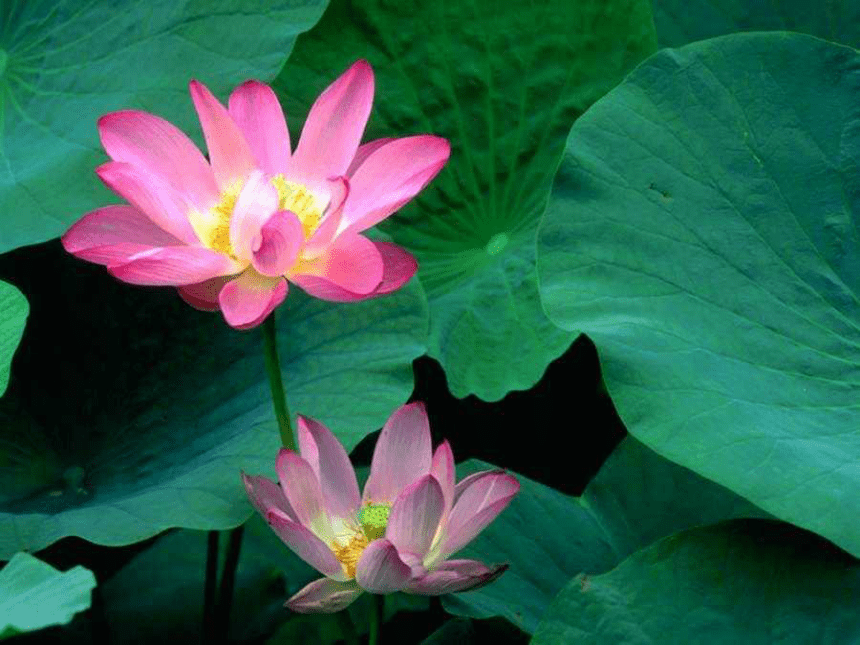

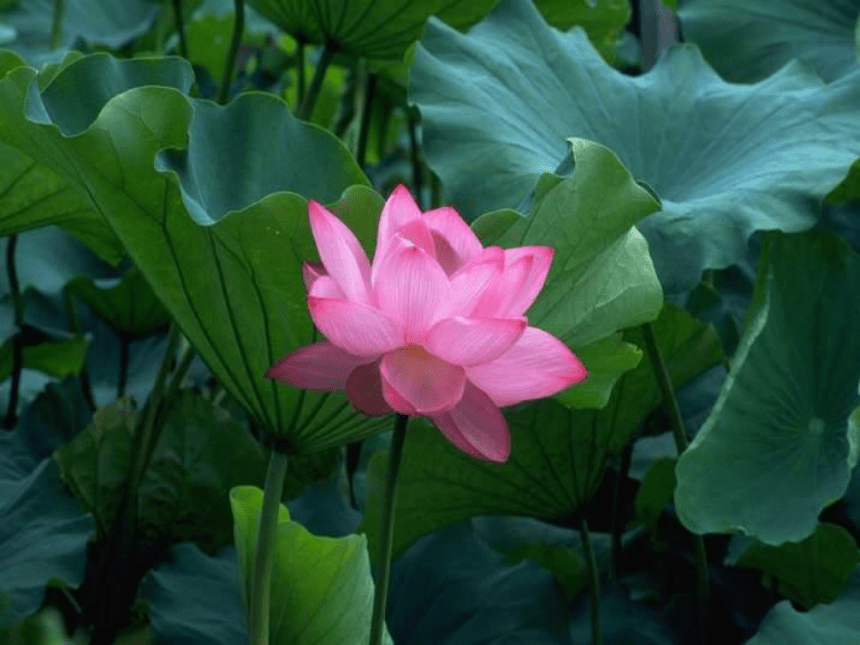

课件63张PPT。爱莲说周敦颐毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》。接天莲叶无穷碧。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》。映日荷花别样红。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》中通外直,不蔓不枝。

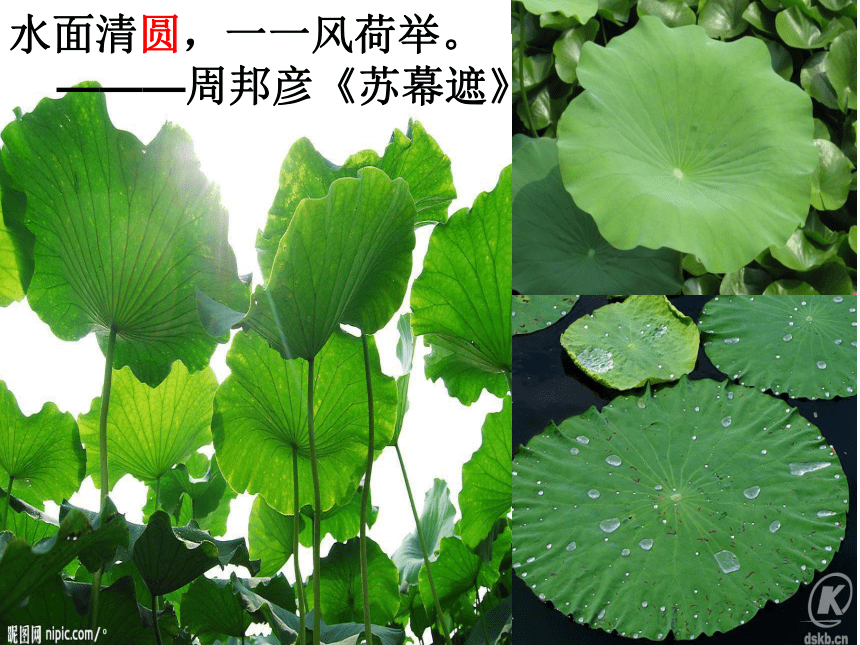

——周敦颐《爱莲说》水面清圆,一一风荷举。

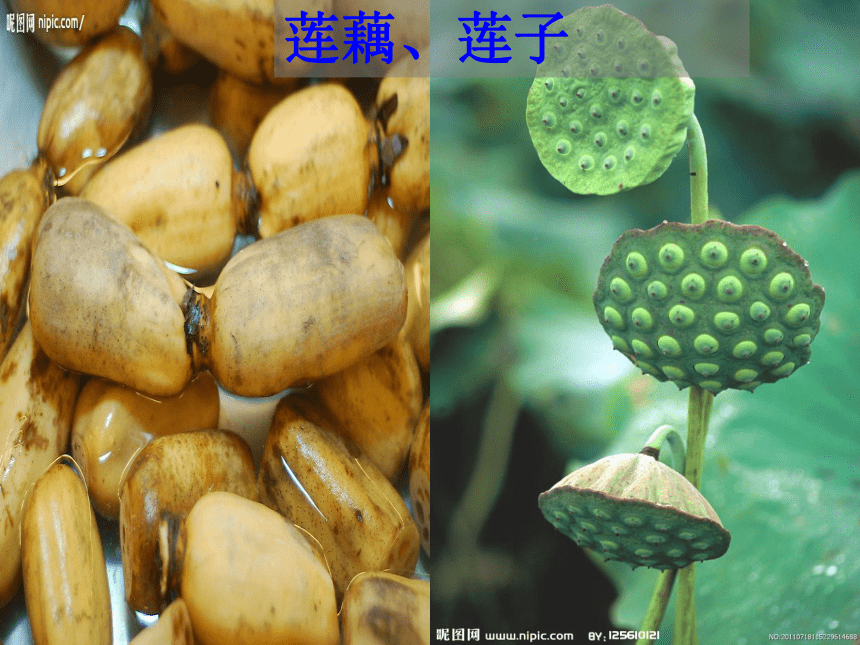

———周邦彦《苏幕遮》莲藕、莲子一、文章体裁 “说”是议论性的一种古代文体,大多就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长,与现代杂文颇为相似。 《爱莲说》就是说说喜爱莲花的问题。“爱莲说”是什么意思呢? 周敦颐,字茂叔,道州营道人。宋代著名的理学家。

晚年在庐山莲花峰下建濂溪书堂讲学,世称“濂溪先生”。

他是宋代理学的创始人,

对宋明的哲学思想有很大影

响。二、作者简介 周敦颐非常博学,而且人品很高,为官清正,深得民心,为百姓所爱戴。《爱莲说》是他在公元1068年担任南康郡守时写下的。他曾带领属下在官署的一侧挖池种莲,后人称为爱莲池。每当夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立。微风吹过时,田田荷叶轻摇,朵朵鲜花颔首,阵阵馨香扑面。周敦颐凭栏放目,触景生情,深感官场的黑暗,深爱莲花的高洁,写下了著名的《爱莲说》。

三、写作背景四、初读课文,整体把握 请同学们自由朗读课文,结合书本注释标的音读准字音。 爱 莲 说 周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。蕃淤濯亵鲜fán yūzhuó

xiè xiǎn 五、听范读录音要求:注意停顿、语速、情感。水陆草木之花, 可爱者甚蕃。 晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。爱莲说 周敦颐予独爱濯清涟而不妖,中通外直,香远益清,可远观不蔓不枝,亭亭净植,莲之出淤泥而不染,而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;莲,花之君子者也。噫!牡丹,花之富贵者也;菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。六、再读课文要求:注意停顿、有感情。齐读声音洪亮、整齐。七、自由朗读课文要求:熟读课文,当堂背诵八、学生翻译课文,课文注释补充:

“水陆草木之花” 之:结构助词"的" 。

“可爱者甚蕃” 者:结构助词,相当于“值得喜欢的(花)”。

“晋陶渊明独爱菊”独:唯独。

“世人甚爱牡丹”甚:很.

“予独爱莲之出淤泥而不染”

之;助词,用于主谓之间取消句子独立性,不译.

而:连词,表转折,却。

课文注释补充:“濯清涟而不妖”而:连词,表转折,却。

“中通外直”:(茎)中间通透,外形笔直。

“香远益清”:香气远播,越发清香。益:更加。

“可远观而不可亵玩焉”而:连词表转折,却焉:助词,可不译。

“予谓菊”谓:认为

“花之隐逸者也”之:结构助词,的。

九、课文翻译 水陆草木之

花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚

爱牡丹。fán多唐代 水上、地上各种草木的花,值得喜欢的(花)很多。晋朝的陶渊明只爱菊。自唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。助词,的很值得很,非常予独爱莲之出淤泥

而不染,濯清涟而

不妖,中通外直,

不蔓不枝,香远益

清,亭亭净植,可

远观而不可亵玩焉。沾染zhuó洗涤美丽而不庄重树立xiè,亲近而不庄重 我唯独喜爱莲从淤泥里长出来却不受污染,在清水里洗涤却不显得妖艳; 茎中间贯通外部直,不牵牵蔓, 不分枝;香气远播,越发清香; 笔挺洁净地站在那里,只能在远处观赏却不能贴近去玩弄它啊。

我却更加唯独

中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。 予谓菊,

花之隐逸者也;

牡丹,花之富贵

者也;莲,花之

君子者也。认为品德高尚的人我认为,菊,是花中的隐士;牡丹 ,是花中的富贵人;莲,是花中的君子。

菊,花之隐逸者牡丹,花之富贵者噫!菊之爱,

陶后鲜有闻。莲

之爱,同予者何

人?牡丹之爱,

宜乎众矣。yī叹词,唉xiǎn 少,难得应当唉!喜爱菊花的,陶渊明以后就很少听到了。 喜爱莲花的,像我一样,还有什么人呢? 喜爱牡丹的人,当然很多了。

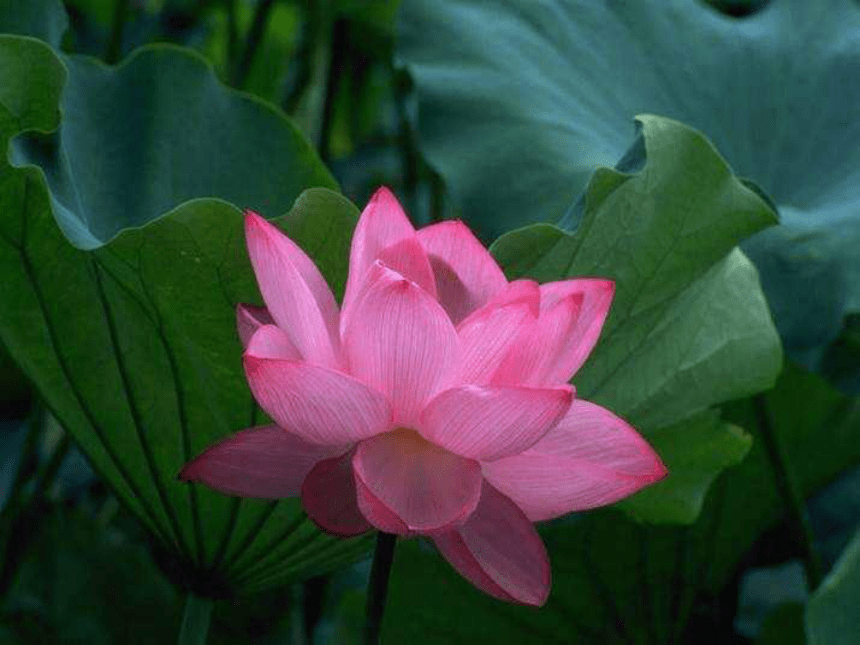

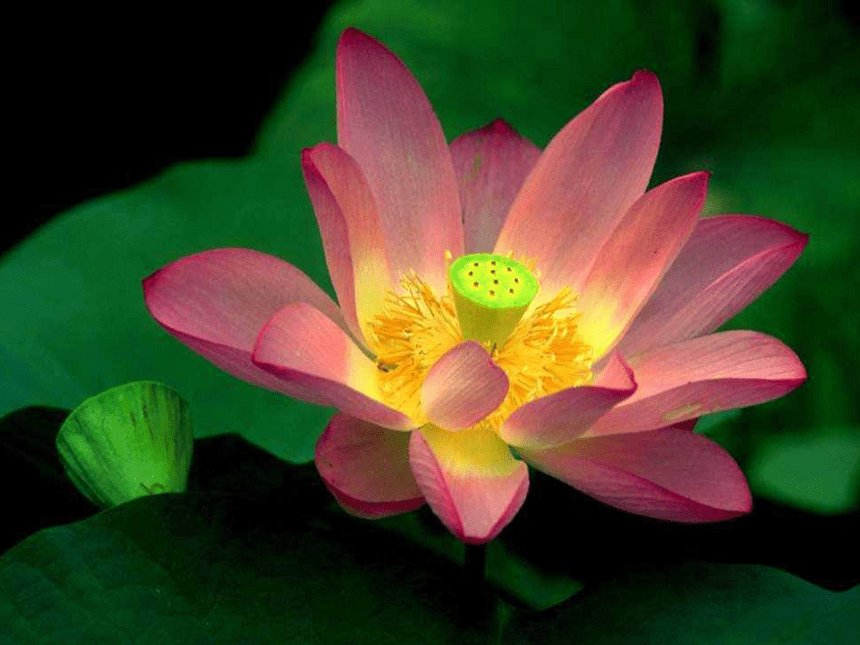

问题一:读第一段,作者爱莲花的哪些方面呢?(用课文中原话回答) 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。问题二:具体地说说作者写莲的 哪些美好形象?结合上面两幅图说说莲的美好形象美好形象一:出淤泥而不染一生长环境:濯清涟而不妖高洁质朴中通外直,不蔓不枝二体态香气:香远益清正直芳香美好形象二:美好形象三:亭亭净植,可远观而不可亵玩一风 度:清高莲生长环境体态香气风 度出淤泥而不染(高洁)濯清涟而不妖(质朴)中通外直,不蔓不枝 (正直)香远益清(美名远播)亭亭净植,可远观而不可亵玩(清高)小结:作者写莲花是为了写人,用莲花的高洁品质来象征君子的高尚的品质。写物是为了写人。君子的高尚品质托物言志二、思考 1、作者写莲花,为何文章开头并没有从莲花写起,在写莲花之前,作者写了什么? 2、作者还写了人们对这些花的态度,分别是怎样的?水陆草木之花

菊

牡丹可爱者甚蕃陶渊明独爱世人甚爱思考:问题三:作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?

(隐逸者)(富贵者)正面衬托反面衬托君子不消极避世能洁身自好菊牡丹3、“菊”和牡丹分别有什么特征,作者在这里为什么先写它们?菊牡丹秋季开花,迎寒斗霜,清高避世花色艳丽,雍容华贵为了起衬托作用为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢? 因为牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。这在古书里不乏记载:

“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”——唐 刘禹锡 《赏牡丹》

“三条九陌花时节,万马千车看牡丹。”——徐凝这些诗文都描写了自唐以来世人甚爱牡丹的空前盛况,充分反映了世人追求富贵、骄奢淫逸的庸俗世风。作者用“牡丹之爱,宜乎众矣。”婉曲地批判了当时趋炎附势、追求富贵的世风。4、作者把莲比作君子,那么“菊”和“牡丹”分别比作什么人呢?作者对它们的感情态度又是怎样的呢?菊牡丹隐逸者富贵者惜厌莲君子爱生态环境体态香气风度气质菊隐逸惜牡丹富贵厌不慕名利,洁身自好的品质陶渊明爱菊世人爱牡丹予独爱莲(鲜)(众)(无)隐逸者富贵者君子托物言志(正衬)(反衬)(突出)赞美惋惜十分鄙视情有独钟以花喻人根据提示理解:1、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:

2、《爱莲说》中比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是:莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。中通外直,不蔓不枝,

香远益清,亭亭净植。3、《爱莲说》中比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是:

4、《爱莲说》中与“近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是:

5、《爱莲说》中最能概括莲的高贵品质的一句话是:根据提示理解:亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。莲,花之君子者也。6、用自己的语言概括作者赞扬的莲花的高贵品质:根据提示理解:正直、通达、庄重、洁身自好、

不与世俗同流合污、清高而美名远扬。7、文中对莲花的描写有什么作用?答:通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,

揭示作者不慕名利,洁身自好的品质。怎样理解“莲之爱,同予者何人”? 这是一个反问句。一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,慨叹当时与作者志同道合的人少,能做到品行高洁的人少。 “牡丹之爱,宜乎众矣。”表达了作者怎样的感情? 这个感叹句,是作者对那时一些士大夫追求名利,求取富贵的处世态度的强烈讽刺。一、下列句中红色的词语解释正确的一项是

1、濯清莲而不妖( )

A、妖怪

B、美丽而不端庄B2、香远益清( )

A、更加

B、有意

C、益处A3、亭亭净植( )

A、亭子

B、耸立的样子

C、美丽的姿态B4、可远观而不可亵玩焉( )

A、玩耍

B、玩弄

C、游玩 B5、花之隐逸者也( )

A、隐居

B、隐藏

C、逃跑A6、花之君子者也( )

A、品德高尚的人

B、地位高的人

C、丈夫A7、陶后鲜有闻( )

A、新鲜

B、鲜艳

C、很少C8、独爱莲之出淤泥而不染( )

A、的

B、代词指莲花

C、用在主谓之间取消句子

独立性C9、水陆草木之花( )

A、的

B、代词,指莲花

C、用在主谓之间,取

消句子独立性A总 结 作者运用了托物言志的手法,描写了莲花的优美的形象,赞扬了其高贵品质,说明自己洁身自好的品格,抒发了对追慕富贵的恶浊世风的鄙弃之情。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》。接天莲叶无穷碧。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》。映日荷花别样红。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》中通外直,不蔓不枝。

——周敦颐《爱莲说》水面清圆,一一风荷举。

———周邦彦《苏幕遮》莲藕、莲子一、文章体裁 “说”是议论性的一种古代文体,大多就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,篇幅一般不长,与现代杂文颇为相似。 《爱莲说》就是说说喜爱莲花的问题。“爱莲说”是什么意思呢? 周敦颐,字茂叔,道州营道人。宋代著名的理学家。

晚年在庐山莲花峰下建濂溪书堂讲学,世称“濂溪先生”。

他是宋代理学的创始人,

对宋明的哲学思想有很大影

响。二、作者简介 周敦颐非常博学,而且人品很高,为官清正,深得民心,为百姓所爱戴。《爱莲说》是他在公元1068年担任南康郡守时写下的。他曾带领属下在官署的一侧挖池种莲,后人称为爱莲池。每当夏秋之交,莲花盛开,披霞含露,亭亭玉立。微风吹过时,田田荷叶轻摇,朵朵鲜花颔首,阵阵馨香扑面。周敦颐凭栏放目,触景生情,深感官场的黑暗,深爱莲花的高洁,写下了著名的《爱莲说》。

三、写作背景四、初读课文,整体把握 请同学们自由朗读课文,结合书本注释标的音读准字音。 爱 莲 说 周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。蕃淤濯亵鲜fán yūzhuó

xiè xiǎn 五、听范读录音要求:注意停顿、语速、情感。水陆草木之花, 可爱者甚蕃。 晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。爱莲说 周敦颐予独爱濯清涟而不妖,中通外直,香远益清,可远观不蔓不枝,亭亭净植,莲之出淤泥而不染,而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;莲,花之君子者也。噫!牡丹,花之富贵者也;菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。六、再读课文要求:注意停顿、有感情。齐读声音洪亮、整齐。七、自由朗读课文要求:熟读课文,当堂背诵八、学生翻译课文,课文注释补充:

“水陆草木之花” 之:结构助词"的" 。

“可爱者甚蕃” 者:结构助词,相当于“值得喜欢的(花)”。

“晋陶渊明独爱菊”独:唯独。

“世人甚爱牡丹”甚:很.

“予独爱莲之出淤泥而不染”

之;助词,用于主谓之间取消句子独立性,不译.

而:连词,表转折,却。

课文注释补充:“濯清涟而不妖”而:连词,表转折,却。

“中通外直”:(茎)中间通透,外形笔直。

“香远益清”:香气远播,越发清香。益:更加。

“可远观而不可亵玩焉”而:连词表转折,却焉:助词,可不译。

“予谓菊”谓:认为

“花之隐逸者也”之:结构助词,的。

九、课文翻译 水陆草木之

花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚

爱牡丹。fán多唐代 水上、地上各种草木的花,值得喜欢的(花)很多。晋朝的陶渊明只爱菊。自唐朝以来,世上的人们很喜爱牡丹。助词,的很值得很,非常予独爱莲之出淤泥

而不染,濯清涟而

不妖,中通外直,

不蔓不枝,香远益

清,亭亭净植,可

远观而不可亵玩焉。沾染zhuó洗涤美丽而不庄重树立xiè,亲近而不庄重 我唯独喜爱莲从淤泥里长出来却不受污染,在清水里洗涤却不显得妖艳; 茎中间贯通外部直,不牵牵蔓, 不分枝;香气远播,越发清香; 笔挺洁净地站在那里,只能在远处观赏却不能贴近去玩弄它啊。

我却更加唯独

中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植。 予谓菊,

花之隐逸者也;

牡丹,花之富贵

者也;莲,花之

君子者也。认为品德高尚的人我认为,菊,是花中的隐士;牡丹 ,是花中的富贵人;莲,是花中的君子。

菊,花之隐逸者牡丹,花之富贵者噫!菊之爱,

陶后鲜有闻。莲

之爱,同予者何

人?牡丹之爱,

宜乎众矣。yī叹词,唉xiǎn 少,难得应当唉!喜爱菊花的,陶渊明以后就很少听到了。 喜爱莲花的,像我一样,还有什么人呢? 喜爱牡丹的人,当然很多了。

问题一:读第一段,作者爱莲花的哪些方面呢?(用课文中原话回答) 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。问题二:具体地说说作者写莲的 哪些美好形象?结合上面两幅图说说莲的美好形象美好形象一:出淤泥而不染一生长环境:濯清涟而不妖高洁质朴中通外直,不蔓不枝二体态香气:香远益清正直芳香美好形象二:美好形象三:亭亭净植,可远观而不可亵玩一风 度:清高莲生长环境体态香气风 度出淤泥而不染(高洁)濯清涟而不妖(质朴)中通外直,不蔓不枝 (正直)香远益清(美名远播)亭亭净植,可远观而不可亵玩(清高)小结:作者写莲花是为了写人,用莲花的高洁品质来象征君子的高尚的品质。写物是为了写人。君子的高尚品质托物言志二、思考 1、作者写莲花,为何文章开头并没有从莲花写起,在写莲花之前,作者写了什么? 2、作者还写了人们对这些花的态度,分别是怎样的?水陆草木之花

菊

牡丹可爱者甚蕃陶渊明独爱世人甚爱思考:问题三:作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?

(隐逸者)(富贵者)正面衬托反面衬托君子不消极避世能洁身自好菊牡丹3、“菊”和牡丹分别有什么特征,作者在这里为什么先写它们?菊牡丹秋季开花,迎寒斗霜,清高避世花色艳丽,雍容华贵为了起衬托作用为什么说牡丹是富贵者的象征?世人甚爱牡丹反映了人们怎样的生活态度呢? 因为牡丹绚丽浓艳,国色天香,因此它是雍容华贵的象征。唐朝初期,特别推崇牡丹,把它视为珍品,誉为国花。到贞元时,对牡丹的赏玩,更成为盛行长安的风气。暮春时节,车水马龙,权贵们不惜高价争相购买。这在古书里不乏记载:

“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”——唐 刘禹锡 《赏牡丹》

“三条九陌花时节,万马千车看牡丹。”——徐凝这些诗文都描写了自唐以来世人甚爱牡丹的空前盛况,充分反映了世人追求富贵、骄奢淫逸的庸俗世风。作者用“牡丹之爱,宜乎众矣。”婉曲地批判了当时趋炎附势、追求富贵的世风。4、作者把莲比作君子,那么“菊”和“牡丹”分别比作什么人呢?作者对它们的感情态度又是怎样的呢?菊牡丹隐逸者富贵者惜厌莲君子爱生态环境体态香气风度气质菊隐逸惜牡丹富贵厌不慕名利,洁身自好的品质陶渊明爱菊世人爱牡丹予独爱莲(鲜)(众)(无)隐逸者富贵者君子托物言志(正衬)(反衬)(突出)赞美惋惜十分鄙视情有独钟以花喻人根据提示理解:1、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:

2、《爱莲说》中比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是:莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。中通外直,不蔓不枝,

香远益清,亭亭净植。3、《爱莲说》中比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是:

4、《爱莲说》中与“近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是:

5、《爱莲说》中最能概括莲的高贵品质的一句话是:根据提示理解:亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。莲,花之君子者也。6、用自己的语言概括作者赞扬的莲花的高贵品质:根据提示理解:正直、通达、庄重、洁身自好、

不与世俗同流合污、清高而美名远扬。7、文中对莲花的描写有什么作用?答:通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,

揭示作者不慕名利,洁身自好的品质。怎样理解“莲之爱,同予者何人”? 这是一个反问句。一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,慨叹当时与作者志同道合的人少,能做到品行高洁的人少。 “牡丹之爱,宜乎众矣。”表达了作者怎样的感情? 这个感叹句,是作者对那时一些士大夫追求名利,求取富贵的处世态度的强烈讽刺。一、下列句中红色的词语解释正确的一项是

1、濯清莲而不妖( )

A、妖怪

B、美丽而不端庄B2、香远益清( )

A、更加

B、有意

C、益处A3、亭亭净植( )

A、亭子

B、耸立的样子

C、美丽的姿态B4、可远观而不可亵玩焉( )

A、玩耍

B、玩弄

C、游玩 B5、花之隐逸者也( )

A、隐居

B、隐藏

C、逃跑A6、花之君子者也( )

A、品德高尚的人

B、地位高的人

C、丈夫A7、陶后鲜有闻( )

A、新鲜

B、鲜艳

C、很少C8、独爱莲之出淤泥而不染( )

A、的

B、代词指莲花

C、用在主谓之间取消句子

独立性C9、水陆草木之花( )

A、的

B、代词,指莲花

C、用在主谓之间,取

消句子独立性A总 结 作者运用了托物言志的手法,描写了莲花的优美的形象,赞扬了其高贵品质,说明自己洁身自好的品格,抒发了对追慕富贵的恶浊世风的鄙弃之情。

同课章节目录

- 第一单元 感受自然的韵律

- 1 在山的那边

- 2 古诗两首

- 3 天上的街市

- 4 外国诗两首

- 5 新疆民歌三首

- 弄清说话人的观点

- 改写

- 望岳

- 天净沙·秋思

- 第二单元 漫游科学世界

- 6 中国石拱桥

- 7 统筹方法

- 8 月亮是从哪里来的

- 9 熊猫的拇指

- 10 看云识天气

- 说话要有条理

- 按一定顺序说明

- 生活中的科学

- 第三单元 爱祖国爱家乡

- 11 沁园春·雪

- 12 说和做——记闻一多先生言行片段

- 13 今天,我们豪迈受阅

- 14 黄河颂

- 15 枣核

- 把握说话人的态度

- 适当抒发感情

- 浣溪沙

- 夜雨寄北

- 第四单元 人物情名著推荐

- 16 从百草园到三味书屋

- 17 爱莲说

- 18 背影

- 19 白杨礼赞

- 20 荔枝蜜

- 用语要讲究学

- 会说点儿道理

- 让世界充满爱

- 名著推荐

- 《西游记》:一个奇幻的神话世界

- 《朝花夕拾》:温馨的回忆与理性的批判

- 附录

- 汉语的句子

- 应用文示例(二)

- 字词总表