2024贵州中考历史二轮中考题型研究 中国现代史 中国特色社会主义道路(课件)(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024贵州中考历史二轮中考题型研究 中国现代史 中国特色社会主义道路(课件)(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-29 16:53:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

中国现代史 中国特色社会主义道路

单元概览

1

双线模式学考点

2

单元重点随堂练

3

单元概览

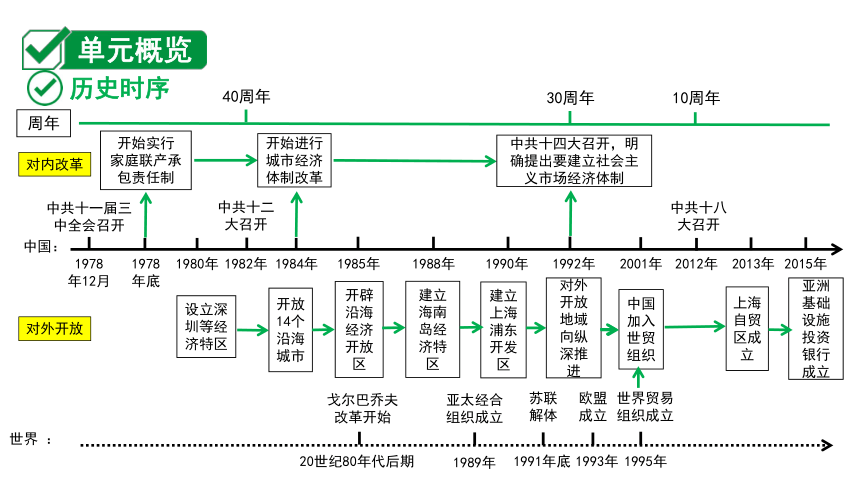

历史时序

1978

年底

1988年

1992年

2001年

2013年

1984年

1990年

1985年

对内改革

1980年

开始实行

家庭联产承包责任制

中共十四大召开,明确提出要建立社会主义市场经济体制

对外开放

1995年

世界贸易组织成立

1991年底

苏联

解体

20世纪80年代后期

戈尔巴乔夫改革开始

设立深圳等经济特区

开放14个沿海城市

开辟沿海经济开放区

建立海南岛经济特区

建立上海浦东开发区

中国加入世贸组织

上海自贸区成立

欧盟

成立

亚太经合

组织成立

中国:

世界 :

2015年

亚洲基础设施投资银行成立

1993年

1978

年12月

中共十一届三中全会召开

对外开放地域向纵深推进

开始进行城市经济体制改革

1989年

1982年

中共十二大召开

2012年

中共十八大召开

周年

40周年

30周年

10周年

单元导语

(1)1978年召开的中共十一届三中全会,开启了我国改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。 在改革开放政策的推动下,我国逐步建立起社会主义市场经济体制;对外开放则逐渐形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

(2)中国共产党开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系,确立了中国特色社会主义制度,发展了中国特色社会主义文化。中国特色社会主义不断发展,综合国力不断增强,人民生活水平大幅提高。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,中国共产党领导全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦和“两个一百年”奋斗目标而奋斗。

双线模式学考点

线1·要素学考点

1

考点

中共十一届三中全会

2011版课标:了解中国共产党十一届三中全会。

时间 1978年12月

地点 北京

背景 国际 世界经济快速发展,科技进步日新月异

《光明日报》上发表的《实践是检验真理的唯一标准》

邓小平在中共

十一届三中全会上

国内 (1)经过十年“文化大革命”的动乱,积累下许多严重的政治问题和社会问题,人们要求纠正“文化大革命”的错误 (2)“两个凡是”方针的推行引起普遍不满 (3)1978年,关于真理标准问题的大讨论使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准,是一场深刻的马克思主义思想解放运动 (4)1978年12月,邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话,为中共十一届三中全会提出了基本的指导思想 内容 (1)思想上:冲破长期“左”的错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针 (2)政治上:果断结束“以阶级斗争为纲”,重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线,作出了把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策

中共十一届三中全会会场

意义 (1)伟大转折:是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化的伟大征程 (2)组织上:实际上形成了以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体 (3)拨乱反正:中共十一届三中全会以后,中国共产党在思想、政治、组织等方面进行全面拨乱反 2

考点

家庭联产承包责任制(农村改革) 城市经济体制改革

社会主义市场经济体制的建立与完善

2011版课标:了解农村改革;了解社会主义市场经济体制的建立与完善,认识改革对于中国发展的重大意义。

1.家庭联产承包责任制(农村改革)

时间 1978年开始(中共十一届三中全会以后)

背景 中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

目的 调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

概况 (1)1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包干到户,自负盈亏。农民有了生产自主权,生产积极性大大提高 (2)在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行

农民领取联产

承包责任制合同书

【要点】农村改革;解放了农村生产力意义

特点 在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏,土地所有权和使用权分开 意义 (1)对农民、农村:激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高;随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路

(2)对经济体制改革:为深化改革打下了基础,在一定程度上推动了城市经济体制改革

2.城市经济体制改革

提出 1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐

内容 (1)改革所有制结构:把原来单一的公有制经济,变为公有制为主体、多种所有制经济共同发展

(2)改革管理体制:对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制

(3)改革分配制度:实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度

重点 国有企业改革 中心环节 增强企业活力

结果 企业有了经营自主权;实行经营承包责任制,企业的经济利益、职工的经济收入与企业经营成果相联系,克服了长期以来吃“大锅饭”的弊病 意义 (1)大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力;(2)我国城乡出现了经济大发展的崭新局面 3.社会主义市场经济体制的建立与完善

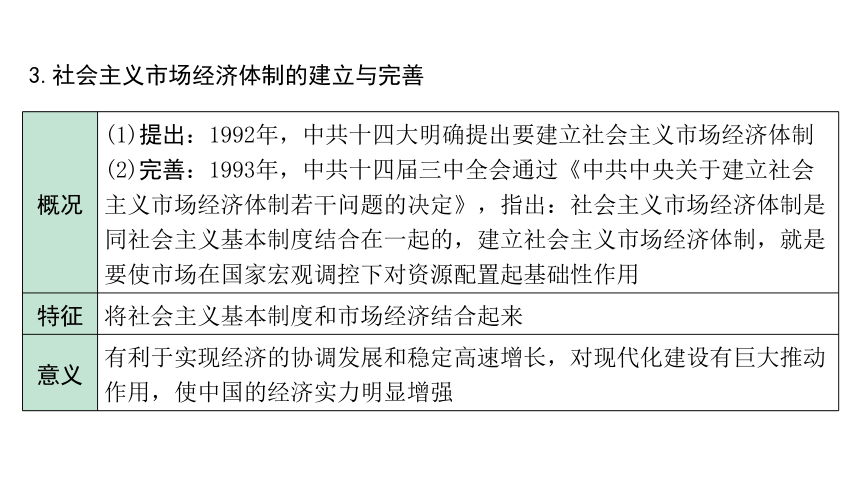

概况 (1)提出:1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制

(2)完善:1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,指出:社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

特征 将社会主义基本制度和市场经济结合起来

意义 有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强

3

考点

对外开放 邓小平对改革开放所起的重要作用

2011版课标:了解深圳特区的发展,认识邓小平对改革开放所起的重要作用。

背景 1978年开始(中共十一届三中全会以后)

1. 对外开放

起步: 经济 特区 建立 1980年,中央决定兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区

沿海地区对外

开放示意图

【要点】由点到线、由线到面,逐步开放;主要集中在沿海沿江地区

代表: 深圳 在短短几年内,建设成为一座繁华的现代化城市,成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”,被誉为“一夜崛起之城” 作用 对引进外资、先进技术和管理经验,推动国内的进一步改革,扩大对外经济交流,发展社会主义现代化事业起到了极为重要的作用 发展: 格局 形成 进程

格局 形成了“经济特区—沿海开放城市 —沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局

新阶段: 加入世 贸组织 概况 2001年12月,中国成为世界贸易组织的成员

中国代表签署中国加入世界贸易组织议定书

影响 (1)利:①为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间;②标志着中国将逐渐融入全球经济体系,参与全球范围内的竞争,有助于中国商品进入国际市场 (2)弊:给中国的经济体制带来挑战 意义 (1)促进了经济的发展,为进一步扩大开放积累了经验,有力地推动了我国现代化建设的进程 (2)提高了人民的生活水平,增强了我国的综合国力,提高了我国的国际地位 2. 邓小平对改革开放所起的重要作用

(1)邓小平是我国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师

(2)为中国的改革开放规划了蓝图,指出社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕

(3)带领党和人民开创中国特色社会主义,创立了邓小平理论

4

考点

中国特色社会主义理论体系 中国坚持科学发展、实现社会和谐的重要性

2011版课标:认识中国特色社会主义理论体系的重要性;认识中国坚持科学发展、实现社会和谐的重要性。

组成 邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 主要内容 邓小平理论 形成过程 (1)1982年,在中共十二大上,邓小平明确提出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”

(2)1987年,中共十三大系统阐述了社会主义初级阶段的理论,明确概括了党在社会主义初级阶段的基本路线,即以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放

1. 中国特色社会主义理论体系

主要内容 邓小平理论 形成过程 (3)1992年初,邓小平的南方谈话强调社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕

(4)1992年,中共十四大提出必须用邓小平建设有中国特色社会主义理论武装全党

(5)1997年,中共十五大把邓小平理论确立为党的指导思想

意义 阐明了在中国建设社会主义、巩固和发展社会主义的基本问题,是马克思主义在中国发展的新阶段,对建设中国特色社会主义具有重要意义

主要内容 “三个 代表” 重要 思想 确立 2002年,中共十六大上,“三个代表”重要思想被确立为中国共产党的指导思想

核心内容 中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益

意义 进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题,创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题

科学 发展观 确立 2012年,中共十八大上,科学发展观被确立为中国共产党的指导思想

内容 坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观

意义 对新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题作出了新的科学回答,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现

主要内容 习近平新时代中国特色社会主义思想 确立 2017年,中共十九大上,习近平新时代中国特色社会主义思想被确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想

意义 是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

2. 中国坚持科学发展、实现社会和谐的重要性

科学构建 和谐社会 (1)目标:形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面,为发展提供良好社会环境

(2)总要求:民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处

(3)原则:共同建设、共同享有

(4)实现方式:要通过发展增加社会物质财富、不断改善人民生活,又要通过发展保障社会公平正义、不断促进社会和谐

实现社会和谐的重要性 社会和谐是中国特色社会主义的本质属性,构建社会主义和谐社会是贯穿中国特色社会主义事业全过程的长期历史任务

5

考点

为实现中国梦而努力奋斗

2011版课标:知道中国共产党第十六次代表大会以来我国取得的新成就。

中国梦 宏伟蓝图 提出 2012年11月,习近平总书记在参观《复兴之路》展览时提出

内涵 实现国家富强、民族振兴、人民幸福

实现途径 (1)必须走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量

(2)必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福

奋斗 目标 为实现中国梦,中国共产党确定了“两个一百年”奋斗目标:

(1)到中国共产党成立100年时,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,全面建成小康社会

(2)到中华人民共和国成立100年时,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴

“四个全面” 战略布局 内涵 全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党

概况 2020年10月召开的中共十九届五中全会,开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。形成了全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局

意义 “四个全面”战略布局为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了理论指导和行动指南

新发展 理念 提出 2015年10月,中共十八届五中全会上提出

内涵 创新、协调、绿色、开放、共享

意义 新发展理念针对的是我国发展中的突出矛盾,回答的是中国当前最为紧迫的现实问题,关系我国发展全局和未来前景

经济 建设 取得 重大 成就 表现 (1)中国的国内生产总值持续高速增长,我国人民生活水平大幅提高,综合国力不断跃上新台阶

(2)我国经济发展的内外环境发生深刻变化。我国创新宏观调控的思路和方式,优化升级产业结构,积极推进科技创新,保障了国家经济的持续稳定增长

经济建设取得重大成就 表现 (3)中共十八大以来,我国加快构建开放型经济新体制,深入实施“一带一路”建设,筹建和成立亚洲基础设施投资银行,加快自由贸易试验区建设,推进人民币国际化进程

意义 综合国力持续增强,使中国在实现国家重大战略发展目标、主办国际盛会、应对突发事件、战胜重大自然灾害等方面具备了雄厚的物质基础和精神力量

认识 伴随着综合国力的不断提升,中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现

线2·纵横学史

1. 党历史上具有转折意义的会议

考向:会议辨识

2. 中国对外开放的态势

考向:事件辨识

3. 中华民族伟大复兴的三大里程碑

考向:事件辨识

4. 中国近现代史上的“新”

考向:影响

设题点 ①事件 五四爱国运动 李大钊传播马克思主义 中共一大召开 开国大典 举行 三大改造 基本完成 中共十一届三中全会召开

②影响 是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点 传播了新的革命思想,一些地方相继建立共产党早期组织 标志着中国共产党诞生,使中国革命的面貌焕然一新 开辟了中国历史的新纪元,中国真正成为独立自主的国家,中国人从此站起来了 社会主义基本制度在我国建立起来,我国从此进入社会主义初级阶段 是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折

①事件 五四爱国 运动 李大钊传播马克思主义 中共一大 召开 开国大典举行 三大改造基本完成 中共十一届三中全会召开

设题点 ③ “ 新”的表现 (1)新领导阶级:工人阶级 (2)新精神面貌:彻底的反帝反封建 (3)新觉醒:民族意识 觉醒 (1)新革命思想:马克思主义(2)新革命组织:共产党早期组织 (1)新领导集体:中国共产党 (2)新奋斗目标:推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,实现共产主义 (1)新政府:中华人民共和国中央人民政府 (2)新社会形态:独立自主 (1)新制度:社会主义基本制度 (2)新阶段:社会主义初级阶段 (1)新决策:改革开放(2)新时期:改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期

5. 新中国成立以来的改革与探索

考向:事件辨识

6. 近现代中国共产党实行的土地政策

考向:认识

单元重点随堂练

核心速填夯基础

1. 新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折的会议是:___________________。

2. 城市经济体制改革的中心环节是:______________。

3. 被称为对外开放的“窗口”的经济特区是:_____。

4. 我国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师是:______。

5. 把邓小平理论确立为党的指导思想的会议是:__________。

6. 中共十九大上,被确立为党的指导思想的是:_________________________

_________。

中共十一届三中全会

增强企业活力

深圳

邓小平

中共十五大

习近平新时代中国特色社会

主义思想

史料学史提能力

方法解读

材料:在整个80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势①的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击②。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透③。

——摘编自[英]罗纳德·哈里·科斯、

王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

设问:根据材料,概括选择首批四个经济特区的原因并说明经济特区设置的

作用。

答案:原因:经济地理优势、降低试验风险。作用:为中国的对外开放提供经验,推进改革开放的进一步深化。

解题三步骤 步骤一 审设问:明确答案来源、答题方向 1.答案来源 2.能力要求 3.作答范围 4.作答内容

“根据材料”——答案来自材料 概括、说明 经济特区 第一小问:原因

第二小问:作用

步骤二 读材料:审读材料,提取有效信息 1.提取有效信息 2.信息转化 原因:①② 作用:②③ 第一小问:根据①可知地理位置有优势;根据②可知降低试验风险。 第二小问:根据②分析可知,先开辟四个经济特区可以为后期的对外开放提供经验;根据③可知推进了改革开放的进一步深化。 步骤三 规范答:分层、分点、历史术语作答 实战演练

“任何一个国家要发展,孤立起来闭关自守是不可能的,不加强国际交流,不引进发达国家的先进经验,先进技术和资金,是不可能的。”

——《邓小平文选》第三卷

(2021贵阳新考法)设问:结合所学知识对材料中的观点进行说明。

答案:清朝后期实行闭关锁国政策,使我国逐渐落伍于世界的发展进程,以致近代中国社会凋零、列强侵略。1978年我国实行改革开放以来,引进外来资金、技术、人才以及外国先进经验,使得我国经济发展迅速、人民生活幸福,中国逐渐走向富强。

中国现代史 中国特色社会主义道路

单元概览

1

双线模式学考点

2

单元重点随堂练

3

单元概览

历史时序

1978

年底

1988年

1992年

2001年

2013年

1984年

1990年

1985年

对内改革

1980年

开始实行

家庭联产承包责任制

中共十四大召开,明确提出要建立社会主义市场经济体制

对外开放

1995年

世界贸易组织成立

1991年底

苏联

解体

20世纪80年代后期

戈尔巴乔夫改革开始

设立深圳等经济特区

开放14个沿海城市

开辟沿海经济开放区

建立海南岛经济特区

建立上海浦东开发区

中国加入世贸组织

上海自贸区成立

欧盟

成立

亚太经合

组织成立

中国:

世界 :

2015年

亚洲基础设施投资银行成立

1993年

1978

年12月

中共十一届三中全会召开

对外开放地域向纵深推进

开始进行城市经济体制改革

1989年

1982年

中共十二大召开

2012年

中共十八大召开

周年

40周年

30周年

10周年

单元导语

(1)1978年召开的中共十一届三中全会,开启了我国改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。 在改革开放政策的推动下,我国逐步建立起社会主义市场经济体制;对外开放则逐渐形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

(2)中国共产党开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系,确立了中国特色社会主义制度,发展了中国特色社会主义文化。中国特色社会主义不断发展,综合国力不断增强,人民生活水平大幅提高。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,中国共产党领导全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦和“两个一百年”奋斗目标而奋斗。

双线模式学考点

线1·要素学考点

1

考点

中共十一届三中全会

2011版课标:了解中国共产党十一届三中全会。

时间 1978年12月

地点 北京

背景 国际 世界经济快速发展,科技进步日新月异

《光明日报》上发表的《实践是检验真理的唯一标准》

邓小平在中共

十一届三中全会上

国内 (1)经过十年“文化大革命”的动乱,积累下许多严重的政治问题和社会问题,人们要求纠正“文化大革命”的错误 (2)“两个凡是”方针的推行引起普遍不满 (3)1978年,关于真理标准问题的大讨论使人们认识到,只有实践才是检验真理的唯一标准,是一场深刻的马克思主义思想解放运动 (4)1978年12月,邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话,为中共十一届三中全会提出了基本的指导思想 内容 (1)思想上:冲破长期“左”的错误的严重束缚,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针 (2)政治上:果断结束“以阶级斗争为纲”,重新确立马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线,作出了把党和国家的工作中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策

中共十一届三中全会会场

意义 (1)伟大转折:是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化的伟大征程 (2)组织上:实际上形成了以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体 (3)拨乱反正:中共十一届三中全会以后,中国共产党在思想、政治、组织等方面进行全面拨乱反 2

考点

家庭联产承包责任制(农村改革) 城市经济体制改革

社会主义市场经济体制的建立与完善

2011版课标:了解农村改革;了解社会主义市场经济体制的建立与完善,认识改革对于中国发展的重大意义。

1.家庭联产承包责任制(农村改革)

时间 1978年开始(中共十一届三中全会以后)

背景 中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。改革先从农村开始

目的 调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

概况 (1)1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包干到户,自负盈亏。农民有了生产自主权,生产积极性大大提高 (2)在中央的支持和倡导下,家庭联产承包责任制逐步在全国推开,到1983年,已基本在全国农村普遍实行

农民领取联产

承包责任制合同书

【要点】农村改革;解放了农村生产力意义

特点 在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏,土地所有权和使用权分开 意义 (1)对农民、农村:激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高;随着农业生产向专业化、商品化、社会化发展,农村乡镇企业迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路

(2)对经济体制改革:为深化改革打下了基础,在一定程度上推动了城市经济体制改革

2.城市经济体制改革

提出 1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐

内容 (1)改革所有制结构:把原来单一的公有制经济,变为公有制为主体、多种所有制经济共同发展

(2)改革管理体制:对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制

(3)改革分配制度:实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度

重点 国有企业改革 中心环节 增强企业活力

结果 企业有了经营自主权;实行经营承包责任制,企业的经济利益、职工的经济收入与企业经营成果相联系,克服了长期以来吃“大锅饭”的弊病 意义 (1)大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力;(2)我国城乡出现了经济大发展的崭新局面 3.社会主义市场经济体制的建立与完善

概况 (1)提出:1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制

(2)完善:1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,指出:社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

特征 将社会主义基本制度和市场经济结合起来

意义 有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强

3

考点

对外开放 邓小平对改革开放所起的重要作用

2011版课标:了解深圳特区的发展,认识邓小平对改革开放所起的重要作用。

背景 1978年开始(中共十一届三中全会以后)

1. 对外开放

起步: 经济 特区 建立 1980年,中央决定兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区

沿海地区对外

开放示意图

【要点】由点到线、由线到面,逐步开放;主要集中在沿海沿江地区

代表: 深圳 在短短几年内,建设成为一座繁华的现代化城市,成为经济特区的代表和对外开放的“窗口”,被誉为“一夜崛起之城” 作用 对引进外资、先进技术和管理经验,推动国内的进一步改革,扩大对外经济交流,发展社会主义现代化事业起到了极为重要的作用 发展: 格局 形成 进程

格局 形成了“经济特区—沿海开放城市 —沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局

新阶段: 加入世 贸组织 概况 2001年12月,中国成为世界贸易组织的成员

中国代表签署中国加入世界贸易组织议定书

影响 (1)利:①为我国参与经济全球化开辟了新途径,为国民经济和社会发展开拓了新空间;②标志着中国将逐渐融入全球经济体系,参与全球范围内的竞争,有助于中国商品进入国际市场 (2)弊:给中国的经济体制带来挑战 意义 (1)促进了经济的发展,为进一步扩大开放积累了经验,有力地推动了我国现代化建设的进程 (2)提高了人民的生活水平,增强了我国的综合国力,提高了我国的国际地位 2. 邓小平对改革开放所起的重要作用

(1)邓小平是我国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师

(2)为中国的改革开放规划了蓝图,指出社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕

(3)带领党和人民开创中国特色社会主义,创立了邓小平理论

4

考点

中国特色社会主义理论体系 中国坚持科学发展、实现社会和谐的重要性

2011版课标:认识中国特色社会主义理论体系的重要性;认识中国坚持科学发展、实现社会和谐的重要性。

组成 邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 主要内容 邓小平理论 形成过程 (1)1982年,在中共十二大上,邓小平明确提出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”

(2)1987年,中共十三大系统阐述了社会主义初级阶段的理论,明确概括了党在社会主义初级阶段的基本路线,即以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放

1. 中国特色社会主义理论体系

主要内容 邓小平理论 形成过程 (3)1992年初,邓小平的南方谈话强调社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕

(4)1992年,中共十四大提出必须用邓小平建设有中国特色社会主义理论武装全党

(5)1997年,中共十五大把邓小平理论确立为党的指导思想

意义 阐明了在中国建设社会主义、巩固和发展社会主义的基本问题,是马克思主义在中国发展的新阶段,对建设中国特色社会主义具有重要意义

主要内容 “三个 代表” 重要 思想 确立 2002年,中共十六大上,“三个代表”重要思想被确立为中国共产党的指导思想

核心内容 中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益

意义 进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题,创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题

科学 发展观 确立 2012年,中共十八大上,科学发展观被确立为中国共产党的指导思想

内容 坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观

意义 对新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题作出了新的科学回答,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现

主要内容 习近平新时代中国特色社会主义思想 确立 2017年,中共十九大上,习近平新时代中国特色社会主义思想被确立为中国共产党必须长期坚持的指导思想

意义 是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南

2. 中国坚持科学发展、实现社会和谐的重要性

科学构建 和谐社会 (1)目标:形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面,为发展提供良好社会环境

(2)总要求:民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处

(3)原则:共同建设、共同享有

(4)实现方式:要通过发展增加社会物质财富、不断改善人民生活,又要通过发展保障社会公平正义、不断促进社会和谐

实现社会和谐的重要性 社会和谐是中国特色社会主义的本质属性,构建社会主义和谐社会是贯穿中国特色社会主义事业全过程的长期历史任务

5

考点

为实现中国梦而努力奋斗

2011版课标:知道中国共产党第十六次代表大会以来我国取得的新成就。

中国梦 宏伟蓝图 提出 2012年11月,习近平总书记在参观《复兴之路》展览时提出

内涵 实现国家富强、民族振兴、人民幸福

实现途径 (1)必须走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量

(2)必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福

奋斗 目标 为实现中国梦,中国共产党确定了“两个一百年”奋斗目标:

(1)到中国共产党成立100年时,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,全面建成小康社会

(2)到中华人民共和国成立100年时,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴

“四个全面” 战略布局 内涵 全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党

概况 2020年10月召开的中共十九届五中全会,开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。形成了全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局

意义 “四个全面”战略布局为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了理论指导和行动指南

新发展 理念 提出 2015年10月,中共十八届五中全会上提出

内涵 创新、协调、绿色、开放、共享

意义 新发展理念针对的是我国发展中的突出矛盾,回答的是中国当前最为紧迫的现实问题,关系我国发展全局和未来前景

经济 建设 取得 重大 成就 表现 (1)中国的国内生产总值持续高速增长,我国人民生活水平大幅提高,综合国力不断跃上新台阶

(2)我国经济发展的内外环境发生深刻变化。我国创新宏观调控的思路和方式,优化升级产业结构,积极推进科技创新,保障了国家经济的持续稳定增长

经济建设取得重大成就 表现 (3)中共十八大以来,我国加快构建开放型经济新体制,深入实施“一带一路”建设,筹建和成立亚洲基础设施投资银行,加快自由贸易试验区建设,推进人民币国际化进程

意义 综合国力持续增强,使中国在实现国家重大战略发展目标、主办国际盛会、应对突发事件、战胜重大自然灾害等方面具备了雄厚的物质基础和精神力量

认识 伴随着综合国力的不断提升,中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现

线2·纵横学史

1. 党历史上具有转折意义的会议

考向:会议辨识

2. 中国对外开放的态势

考向:事件辨识

3. 中华民族伟大复兴的三大里程碑

考向:事件辨识

4. 中国近现代史上的“新”

考向:影响

设题点 ①事件 五四爱国运动 李大钊传播马克思主义 中共一大召开 开国大典 举行 三大改造 基本完成 中共十一届三中全会召开

②影响 是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点 传播了新的革命思想,一些地方相继建立共产党早期组织 标志着中国共产党诞生,使中国革命的面貌焕然一新 开辟了中国历史的新纪元,中国真正成为独立自主的国家,中国人从此站起来了 社会主义基本制度在我国建立起来,我国从此进入社会主义初级阶段 是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折

①事件 五四爱国 运动 李大钊传播马克思主义 中共一大 召开 开国大典举行 三大改造基本完成 中共十一届三中全会召开

设题点 ③ “ 新”的表现 (1)新领导阶级:工人阶级 (2)新精神面貌:彻底的反帝反封建 (3)新觉醒:民族意识 觉醒 (1)新革命思想:马克思主义(2)新革命组织:共产党早期组织 (1)新领导集体:中国共产党 (2)新奋斗目标:推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,实现共产主义 (1)新政府:中华人民共和国中央人民政府 (2)新社会形态:独立自主 (1)新制度:社会主义基本制度 (2)新阶段:社会主义初级阶段 (1)新决策:改革开放(2)新时期:改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期

5. 新中国成立以来的改革与探索

考向:事件辨识

6. 近现代中国共产党实行的土地政策

考向:认识

单元重点随堂练

核心速填夯基础

1. 新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折的会议是:___________________。

2. 城市经济体制改革的中心环节是:______________。

3. 被称为对外开放的“窗口”的经济特区是:_____。

4. 我国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师是:______。

5. 把邓小平理论确立为党的指导思想的会议是:__________。

6. 中共十九大上,被确立为党的指导思想的是:_________________________

_________。

中共十一届三中全会

增强企业活力

深圳

邓小平

中共十五大

习近平新时代中国特色社会

主义思想

史料学史提能力

方法解读

材料:在整个80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势①的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击②。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透③。

——摘编自[英]罗纳德·哈里·科斯、

王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

设问:根据材料,概括选择首批四个经济特区的原因并说明经济特区设置的

作用。

答案:原因:经济地理优势、降低试验风险。作用:为中国的对外开放提供经验,推进改革开放的进一步深化。

解题三步骤 步骤一 审设问:明确答案来源、答题方向 1.答案来源 2.能力要求 3.作答范围 4.作答内容

“根据材料”——答案来自材料 概括、说明 经济特区 第一小问:原因

第二小问:作用

步骤二 读材料:审读材料,提取有效信息 1.提取有效信息 2.信息转化 原因:①② 作用:②③ 第一小问:根据①可知地理位置有优势;根据②可知降低试验风险。 第二小问:根据②分析可知,先开辟四个经济特区可以为后期的对外开放提供经验;根据③可知推进了改革开放的进一步深化。 步骤三 规范答:分层、分点、历史术语作答 实战演练

“任何一个国家要发展,孤立起来闭关自守是不可能的,不加强国际交流,不引进发达国家的先进经验,先进技术和资金,是不可能的。”

——《邓小平文选》第三卷

(2021贵阳新考法)设问:结合所学知识对材料中的观点进行说明。

答案:清朝后期实行闭关锁国政策,使我国逐渐落伍于世界的发展进程,以致近代中国社会凋零、列强侵略。1978年我国实行改革开放以来,引进外来资金、技术、人才以及外国先进经验,使得我国经济发展迅速、人民生活幸福,中国逐渐走向富强。

同课章节目录