辽宁省大连市辽宁师范大学附属中学2024届高三下学期模拟考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省大连市辽宁师范大学附属中学2024届高三下学期模拟考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 306.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-29 14:12:01 | ||

图片预览

文档简介

辽宁师大附中2023——2024学年度精品卷考试

高三语文试题

考试时间:150分钟满分:150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

北京、西安、洛阳、南京、开封、杭州……当看到这些地名,我们或许会立刻发现,它们都“扮演”过都城的角色。所谓“都城”,即国家最高行政机关所在地,是一个国家的政治统治中心、军事指挥中心、经济管理中心和文化礼仪活动中心,更是一个国家的象征与缩影,具有极其崇高的地位。因此,都城的选址、整体布局和具体结构就显得尤为重要,相关理念、方法也在不断更新完善。

古代都城在进行选址时,会综合考虑各方面因素,以寻求最佳的定都位置。河流能为人、家养动物以及农业灌溉提供充足水源,并起到一定的防御作用。故早期人类文明多起源于河流附近。随着工商业的发展,城市规模的扩大,河流还能为工业提供原料与动力,同时也是人员与物资运输的重要通道。

天文学在中国起源很早,逐步形成了以天象观测和历法为中心的严密理论体系。在“天人合一”思想影响下,都城的空间布局往往仿照天象。秦咸阳城将渭河比作银河,咸阳宫象征天极,以其为中心,各宫殿环列周围,成拱卫之势,这种做法也同时凸显了皇权的至高无上。中轴线布局是中国古代都城的一大特色。据考古资料显示,在夏商周时期都城的局部或单体建筑上,就已形成了不同程度的中轴线布局。西汉至北魏,中轴线布局逐渐规整,中轴线也更接近城市中心。到隋唐时期,极其严整的中轴对称布局为后代都城的布局树立了典范,并一直延续到明清时期的北京城。

《周礼·考工记》中记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”,即都城九里见方,每边开三门,有东西、南北走向大道各九条,可供九车并行。宫殿的左边是宗庙,右侧为社稷,前部为朝政之所,后部为市场。虽然由于实用性等原因,没有一座都城完全按此模式建设,但这一先秦时期的“理想化”布局却依然影响了秦汉以来两千多年都城的规则建设,其中“左祖右社”的都城布局理念更是为汉及之后历代所严格遵守。

都城最早只是宫城性质的城市,“筑城以卫君”——统治阶层居于城内,百姓居于城外。随着社会形态的发展和管理职能的扩展,才逐渐开始在宫城外修建外城,之后又在外城和宫城间修建皇城,以容纳都城里的人口和各类建筑设施。作为都城的核心,宫城多处于地势较高处,以把控制高点,既提升安全度,也能产生高高在上、君临天下之感。处理朝政的“外朝”一般位于宫城南北中轴线南端,供皇室起居的“内廷”位北。

城墙作为重要的防御措施和都城内各区域的分界线,为了使人难以翻越,除了追求高度外,还会与地面形成较大坡度甚至完全垂直。为加强防御,一些城墙有不少凸出的“马面”,可提供更大射界,消除守城死角。目前发现年代最早的“马面”位于陕西石峁遗址,距今约4000年。城门,从汉长安城起,外城一般四面各开3门,共12门;宫城一般四面各开1门。宫城、皇城、外城均有规模大于其他城门的正门,多向南开,有3或5个门道。南北朝及以后,一般宫城正门在所有城门中规模最大,以凸显宫城至高无上的地位。

西周至魏晋前,城市居民一直居住在四面设墙的“里”中,实行封闭式严格管理。市场位置固定,与“里”相互独立,定时开闭。北魏洛阳城规划了320个坊以安置居民,唐长安城也采用了里坊制。到唐中后期,里坊制日渐松动,部分管理制度名存实亡。魏晋起,都城市场数量逐步增多,且多位于人口密集、商业发达区域,商人也开始在附近聚居。盛唐起,原有的市场管理制度受到冲击,出现了夜市,在坊内或者穿坊墙设店的行为屡禁不止。到后周、北宋时,由大小道路形成的“街巷”逐步取代里坊。随着商业的发展,除综合性市场外,街巷两侧涌现出大量店铺,还出现了大量专卖某种货物的专业街市。

(摘编自朱子墨《“天下之中”的建与设》)

材料二:

现代中国人对“中”的概念特别重视,比如老百姓过春节的时候,如果要拍摄全家福照片、家庭聚餐等活动,凡是坐在中间位置的,通常都是家里辈分最高的。

考古学家在6400年前的墓葬中发现了古人测中的证据,那就说明中国古人很早就有“求中”的观念。古人把国王叫做天子,是天地的儿子。天帝在哪儿?就在天的中央,北斗星就在那里。古人认为,找到北斗星,然后在北斗星下面建国家都城,形成天地的上下直线距离,这是天地之间距离最近的地方,这样的好处有二,一是都城在国家中央最方便管理,二是天地之间距离最近,方便地下与“上天”联系、汇报。

古人寻找“中”的行动,伴随着国都的选址仍旧在继续。夏商时代,古人“求中”于河南嵩山,到了商代晚期又回归到了河济地区,也就是现在河南北部、黄河以北的河北南部以及山西东南部等地区。

此外,因为东西南北的自然环境、风俗习惯不同,中国古代的政治家觉得,要管理国家还需要表现包容,必须让这个国家的东西南北都觉得他的统治是公平的。古代的国王、皇帝要这样做,主要是出于政治考虑,放在中间,也是为了表示对东西南北各地的公允、公平。

文献记载,当时要把国都建在国家中央,还有一个考虑就是便于收赋税。现在我们交税拿个手机就能办了,但是古代不行,距离比较远,因此国都要选适中的地方,便于经济、政治、军事各方面的管理。因此,“择中建都”就成了一个制度。

由秦汉至唐宋时期,国家统一时期的都城基本都在“大中原”的长安、洛阳与开封东西一线,继承了夏商以来的“择中建都”的传统。到了金朝徙都燕京,在金人看来“燕京乃天地之中”,并且都城之名就是“中都”,金朝海陵王强调“择中建都”的意识由此可见,元大都、明清北京城都是在金中都规制的基础之上,延续了前制。

(摘编自《光明日报》刘庆柱《我国古代都城遗址的“中和”理念》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是()(3分)

A.河流能提供充足水源,能发挥防御作用,并为工业提供原料与动力,是早期人类将城市建在河流附近的重要原因。

B.《周礼·考工记》体现了先秦的“理想化”布局,但由于缺少实用性,秦汉以来很多都城没有完全按此模式建设。

C.宫城作为都城的核心,有处理朝政和供皇室起居的功能,其多处于地势较高处,不仅为了提升安全度,更为了产生君临天下之感。

D.古代都城的城墙是都城内各区域的分界线,城墙追求高度,会与地面形成较大坡度、设置“马面”体现其防御作用。

2.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是()(3分)

A.都城是国家的象征与缩影,具有极其崇高的地位,其选址、整体布局和具体结构比经济管理、文化礼仪活动更重要。

B.中国古代都城的布局,受到了“天人合一”、礼制、实用主义等多种思想模式的共同影响,布局凸显传统特色。

C.文章将不同历史阶段的都城建设进行比较,并注意到在不同的历史阶段都城建设既有延续性又在发生变化。

D.文章使用“不一定”“完全”“4000年”“3或5个门道”等准确语言,传播古代都城建设的科学知识。

3.通读两则材料,下列不能作为都城修建依据或条件的一项是()(3分)

A.都城是一个国家的政治统治、军事指挥中心和经济管理、文化礼仪活动中心。

B.都城多修建于河流附近

C.都城的空间布局要讲究“天人合一”,往往仿照天象

D.都城布局要符合“左祖右社”的理念。

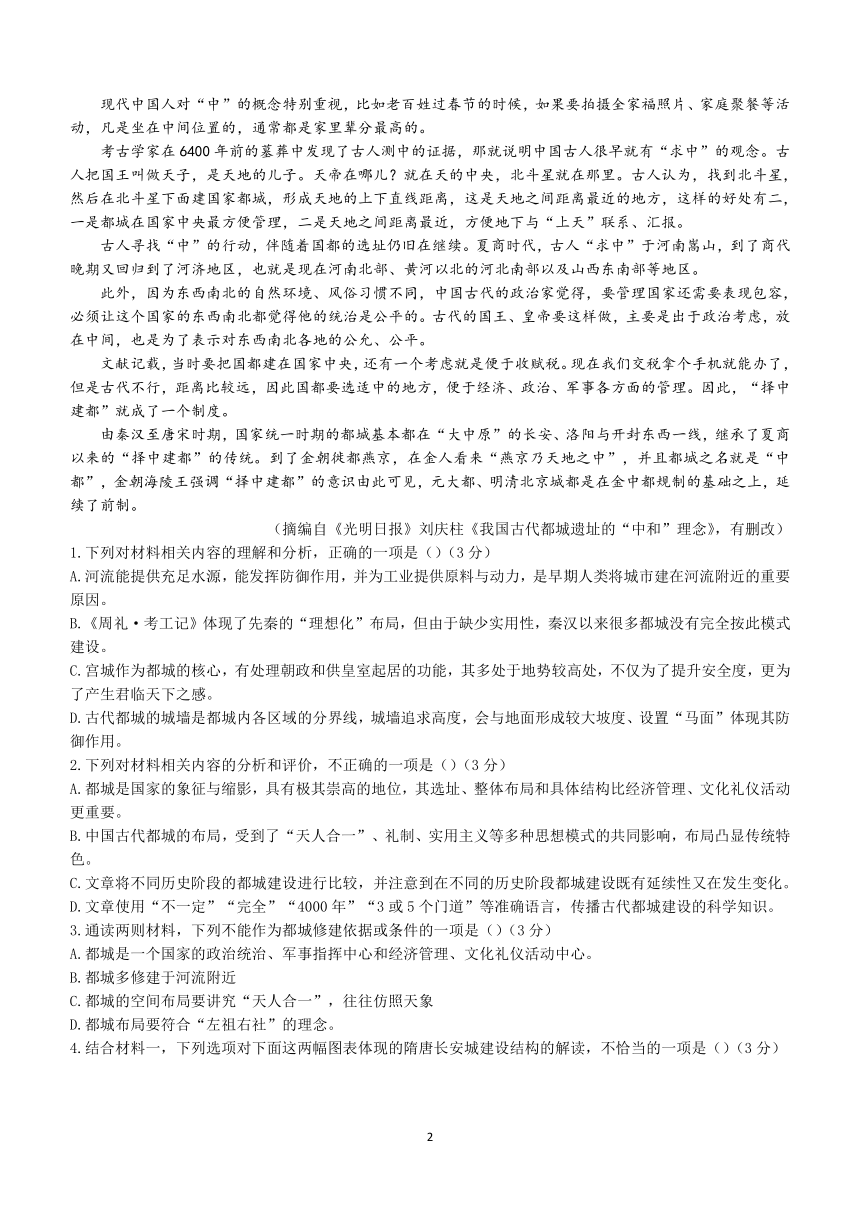

4.结合材料一,下列选项对下面这两幅图表体现的隋唐长安城建设结构的解读,不恰当的一项是()(3分)

图1:所唐长安城的黑坊结构图 2:外城、皇城、宫城的位置示意图

A.隋唐长安城的里坊结构形成及其严整的中轴对称布局

B.隋唐长安城的里坊有四个门,方便实行封闭严格管理

C.统治阶级居于城内,百姓居于城外

D.外城、皇城、宫城的位置由外到内,宫城居中象征着最高权威,提升统治阶级的安全度

5.材料一和材料二内容都关于古代都城,侧重点有何不同,请结合文本说明(6分)

(二)现代文阅读II(本题共4小题,17分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

祖父死了的时候

萧红

①祖父总是有点变样子,他喜欢流起眼泪来,同时过去很重要的事情他也忘掉。比方过去那一些他常讲的故事,现在讲起来,讲了一半下一半他就说:“我记不得了。”

②某夜,他又病了一次,经过这一次病,他竟说:“给你三姑写信,叫她来一趟,我不是四五年没看过她吗?”他叫我写信给我已经死去五年的姑母。

③那次离家是很痛苦的。学校来了开学通知信,祖父又一天一天地变样起来。

④祖父睡着的时候,我就躺在他的旁边哭,好像祖父已经离开我死去似的,一面哭着一面抬头看他凹陷的嘴唇。我若死掉祖父,就死掉我一生最重要的一个人,好像他死了就把人间一切“爱”和“温暖”带得空空虚虚。我的心被丝线扎住或铁丝绞住了。

⑤我联想到母亲死的时候。母亲死以后,父亲怎样打我,又娶一个新母亲来。这个母亲很客气,不打我,就是骂,也是指着桌子或椅子来骂我。客气是越客气了,但是冷淡了,疏远了,生人一样。

⑥“到院子去玩玩吧!”祖父说了这话之后,在我的头上撞了一下,“喂!你看这是什么?”一个黄金色的橘子落到我的手中。

⑦夜间不敢到茅厕去,我说:“妈妈同我到茅厕去趟吧。”

⑧“我不去!”

⑨“那我害怕呀!”

⑩“怕什么?”

(11)“怕什么?怕鬼怕神?”父亲也说话了,把眼睛从眼镜上面看着我。

(12)冬天,祖父已经睡下,赤着脚,开着纽扣跟我到外面茅厕去。

(13)学校开学,我迟到了四天。三月里,我又回家一次,正在外面叫门,里面小弟弟嚷着:“姐姐回来了!姐姐回来了!”大门开时,我就远远注意着祖父住着的那间房子。果然祖父的面孔和胡子闪现在玻璃窗里。我跳着笑着跑进屋去。但不是高兴,只是心酸,祖父的脸色更惨淡更白了。等屋子里一个人没有时,他流着泪,他慌慌忙忙的一边用袖口擦着眼泪,一边抖动着嘴唇说:“爷爷不行了,不知早晚……前些日子好险没跌……跌死。”

(14)“怎么跌的?”

(15)“就是在后屋,我想去解手,招呼人,也听不见,按电铃也没有人来,就得爬啦。还没到后门口,腿颤,心跳,眼前发花了一阵就倒下去。没跌断了腰……人老了,有什么用处!爷爷是八十一岁呢。”

(16)“爷爷是八十一岁。”

(17)“没用了,活了八十一岁还是在地上爬呢!我想你看不着爷爷了,谁知没有跌死,我又慢慢爬到炕上。”

(18)我走的那天也是和我回来那天一样,白色的脸的轮廓闪现在玻璃窗里。

(19)在院心我回头看着祖父的面孔,走到大门口,在大门口我仍可看见,出了大门,就被门扇遮断。

(20)从这一次祖父就与我永远隔绝了。虽然那次和祖父告别,并没说出一个永别的字。我回来看祖父,这回门前吹着喇叭,幡竿挑得比房头更高,马车离家很远的时候,我已看到高高的白色幡竿了,吹鼓手们的喇叭苍凉的在悲号。马车停在喇叭声中,大门前的白幡、白对联、院心的灵棚、闹嚷嚷许多人,吹鼓手们响起呜呜的哀号。

(21)这回祖父不坐在玻璃窗里,是睡在堂屋的板床上,没有灵魂的躺在那里。我要看一看他白色的胡子,可是怎样看呢!拿开他脸上蒙着的纸吧,胡子、眼睛和嘴,都不会动了,他真的一点感觉也没有了?我从祖父的袖管里去摸他的手,手也没有感觉了。祖父这回真死去了啊!

(22)祖父装进棺材去的那天早晨,正是后园里玫瑰花开放满树的时候。我扯着祖父的一张被角,抬向灵前去。吹鼓手在灵前吹着大喇叭。

(23)我怕起来,我号叫起来。

(24)“咪!”黑色的,半尺厚的灵柩盖子压上去。

(25)吃饭的时候,我饮了酒,用祖父的酒杯饮的。饭后我跑到后园玫瑰树下去卧倒,园中飞着蜂子和蝴蝶,绿草的清凉的气味,这都和十年前一样。可是十年前死了妈妈。妈妈死后我仍是在园中扑蝴蝶;这回祖父死去,我却饮了酒。

(26)过去的十年我是和父亲打斗着生活。父亲对我是没有好面孔的,对于仆人也是没有好面孔的,他对于祖父也是没有好面孔的。因为仆人是穷人,祖父是老人,我是个小孩子,所以我们这些完全没有保障的人就落到他的手里。后来我看到新娶来的母亲也落到他的手里,他喜欢她的时候,便同她说笑,他恼怒时便骂她,母亲渐渐也怕起父亲来。

(27)我懂得的尽是些偏僻的人生,我想世间死了祖父,就没有再同情我的人了。

(28)我饮了酒,回想,幻想……

(29)所以我哭着,整个祖父死的时候我哭着。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是()(3分)

A.我和祖父都说到“爷爷是八十一岁”,祖父是感叹自己年老体衰,而“我”则更多是对祖父老去的无奈和惋惜。

B.文中提到“我”饮了酒,这一行为表明“我”已经接受了祖父去世的现实,并开始以一种更加成熟和理性的态度面对生活。

C.“偏僻的人生”指的是仆人、祖父、“我”等弱势群体的人生,而父亲所代表的富有壮年的人生是主流社会的。文中并没有直接批判主流社会的人生,而是表达了对弱势群体人生的同情和对他们生存状态的关注。

D.本文与李密的名篇《陈情表》都讲述了关于祖孙之间感人肺腑的故事,也让我们意识到生命的宝贵,珍惜与所爱的人共度的时光。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)

A.作者通过细致入微的外貌描写,如祖父的胡子、苍白的脸、凹陷的嘴唇等,展现了祖父生病后日渐憔悴、虚弱直至去世的过程,同时也深刻地表现了“我”对祖父的深爱和担忧。

B.本文巧妙地运用了对比手法,如继母、父亲对“我”的冷漠与祖父对“我”的疼爱形成鲜明对比,突出了祖父在“我”心中的重要地位,也展现了“我”在家庭中所遭受的冷暖人情。

C.作者抒发情感真切动人,十分有感染力。比如“我”跳着笑着进屋找祖父,但却不是高兴,是心酸着的,这样的心境给人一种反差式的感染力,读来十分悲伤。

D.作者在叙述祖父去世的过程中,穿插了大量的回忆和“我”的联想,这些回忆和联想与祖父去世的情境形成了强烈的对比,突出了故事的悲剧色彩。

8.从构思角度分析第②段画线句的作用。(5分)

9.你的学习小组要编写语文读本中的一个单元,请从《我与地坛》《项脊轩志》中选择一篇和本文组成单元,并给出组合的理由。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

材料一:

曾子寝疾,病。乐正子春坐于床下,曾元、曾申坐于足,童子隅坐而执烛。童子曰:“华而,大夫之箦与?”子春曰:“止!”曾子闻之,瞿然曰:“呼!”曰:“华而睆,大夫之箦与?”曾子曰:“然。斯季孙之赐也,我未之能易也。元,起易箦。”曾元曰:“夫子之病革矣,不可以变。幸而至于旦,请敬易之。”曾子曰:“尔之爱我也不如彼君子之爱人也以德细人之爱人也以姑息吾何求哉?吾得正而毙焉斯已矣。”举扶而易之,反席未安而没。

(选自《礼记》)

①华而睆:华美,光滑。②箦(zé):席子。

材料二:

景公问政孔子,孔子曰:“君君,臣臣,父父,子子。”景公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾岂得而食诸!”他日又复问政于孔子,孔子曰:“政在节财。”景公说,将欲以尼溪田封孔子。晏婴进曰:“夫儒者滑稽而不可轨法;倨傲自顺,不可以为下;崇丧遂哀,破产厚葬,不可以为俗;游说乞贷,不可以为国。自大贤之息,周室既衰,礼乐缺有间。今孔子盛容饰,繁登降之礼,趋详之节,累世不能殚其学,当年不能究其礼。君欲用之以移齐俗,非所以先细民也。”后景公敬见孔子,不问其礼。异日,景公止孔子曰:“奉子以季氏,吾不能。”以季孟之间待之。齐大夫欲害孔子,孔子闻之。景公曰:“吾老矣,弗能用也。”孔子遂行,反乎鲁。

孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月己丑卒,葬鲁城北泗上,弟子皆服三年。三年心丧毕,相诀而去,则哭,各复尽哀;或复留。唯子贡庐于冢上,凡六年,然后去。弟子及鲁人往从冢而家者百有余室,因命曰孔里。鲁世世相传以岁时奉祠孔子冢,而诸儒亦讲礼乡饮大射于孔子冢。孔子冢大一顷。故所居堂弟子内,后世因庙藏孔子衣冠琴车书,至于汉二百余年不绝。高皇帝过鲁,以太牢祠焉。诸侯卿相至,常先谒然后从政。

(选自《史记·孔子世家》,有删节)

①滑稽:此处指能言善辩,言语流利。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

尔之爱A我也不如B彼C君子之爱D人也以德E细人之爱人也F以姑G息H吾何求哉?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.病,指病重,与“故病且怠”(《种树郭囊传》)中的“病”意思不同。

B.诸,兼词,之乎,与“或取诸怀抱,悟言一室之内”(《兰亭集序》)中“诸”意思相同。

C.可以,可以用来,与“忠之属也,可以一战”(《曹判论战》)中“可以”意思相同。

D.然后,这样以后,与“文质彬彬,然后君子”(《论语》)中“然后”意思相同。

12.下列对有关材料的概述,不正确的一项是(3分)

A.子春制止童子说“华而睆,大夫之箦与”,是担心曾子知道这件事情,又要换席子,这对病危的曾子来说,不是一件容易的事情。

B.齐景公赞赏孔子“君君臣臣父父子子”的观点,是因为他需要这样的秩序来维护自己的地位,使自己可以安心享受奢侈浮华的生活。

C.晏婴反对重用孔子,理由之一是自从圣君贤相相继去世,周朝王室衰落以后,礼乐残缺有一段时间了,孔子的主张不合时宜。

D.曾子为了维护礼制,临死也要换掉超出自己身份的席子;齐景公也极力推崇礼制,所以用“季孟之间”的地位来对待孔子。

13.将文中画线句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)举扶而易之,反席未安而没。

(2)累世不能殚其学,当年不能究其礼。

14.用自己的话,概括晏婴对儒者的负面评价。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成15-16题。

江城子·湖上与张先同赋,时闻弹筝

苏轼

凤凰山下雨初晴,水风清,晚霞明。一朵芙菜,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷。

忽闻江上弄哀筝,苦含情,遣谁听!烟敛云收,依约是湘灵。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。

【注】①湘灵:湘水女神。尧的女儿娥皇、女英,二人均为舜妃,舜至南方巡视,死于苍梧,二妃往寻,得知舜帝已死,抱竹痛哭,泪尽而死于湘水,成为湘水女神。

15.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是()(3分)

A.词的开篇三句描写了雨后初晴、晚霞明丽的湖光山色,此词将弹筝人置于其中,使人物与景色相映成趣,音乐与山水相得益彰。

B.“一朵芙菜,开过尚盈盈”两句虚写水面荷花,以此来比喻弹筝的美人,可谓一语双关。

C.“何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷”将白鹭人格化,以白鹭有意倾慕来烘托弹筝人的美丽。

D.“数峰青”一句回应词的开头“凤凰山下雨初晴”描写的雨过山青的景象,言有尽而味无穷。

16.本词下片是如何描写音乐的?请结合作品分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出句子中的空缺部分。

(1)在李白的《望庐山瀑布》中,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”以夸张的手法写出了水流湍急、瀑布飞泻的气势。《蜀道难》中与之有异曲同工之妙的诗句是“ , ”。

(2)“酒”和“茶”是古诗文中出现频率较高的两种饮品,李清照《声声慢》中因忧愁苦闷而饮酒的诗句是“ ”;陆游《临安春雨初霁》中因日中无聊而侍茶的诗句是“ ”。

(3)我国古典诗文常有这样一种意境:茫茫水面,一只小舟浮于其上。如“ , ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成18-19题。

在饮料、零食、糕点流行减糖、无糖的同时,菜肴和主食当中却在大量放糖。 A ,因为摄入糖太多,实在不是一个好事情。

在餐馆里, B 。菜品如糖醋排骨、宫保鸡丁、红烧肉、烧茄子等,面食如杂粮馒头、小窝头、果仁红豆卷等。淡淡的甜味,会让人放松警惕,不知不觉摄入大量的糖。我们日常不小心会吃进去多少糖?①加5%的糖不能提供令人满意的甜味,②而加8%的糖则认为很可口。③至于饼干点心之类食品,④要想让人吃得出正常的甜味,就得至少加到15%以上的糖。⑤《中国居民膳食指南》提出,⑥一天最好把添加糖克制在25克以内,最多不能超过50克。⑦在这种前提下,我们就更要谨慎喝饮品了。⑧100克酸奶就含8克糖,⑨一份冰淇淋如果再加上,⑩就可能超过50克的限额了。

有人问:用糖醇替代糖来做菜可以吗?这样做并不能解决问题。一方面,用糖醇做菜不能增香增色;另一方面, C ,研究结果显示,糖醇吃多了会增加血栓风险,还会导致腹泻,扰乱肠道菌群平衡。

18.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

19.文中第二段有四处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(4分)

(二)语言文字运用II(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成20-22题。

早晨的空气,实在澄鲜得可爱,太阳已经升高了,但它的领域,还只限于屋檐,树梢,山顶等突出的地方。山路两旁的细草上,露水还没有干,而一味清凉触鼻的绿色草气,和入在桂花香味之中, ① 。朝我们去的方向看去,冈峦起伏,纵横交错。这五云山,实在是高。立在庙中阁上,开窗向东北一望,湖上的群山,都像是青色的土堆了。本来西湖山水的妙处,就在于它比舞台上的布景又真实伟大一点,而比各处的名山大川又整齐渺小一点。而五云山的气概,却又完全不同了。以其山之高与境之僻,一般脚力不健的游人只能 ② ,就在这一点上,五云山已略备着名山的资格了,更何况前面远处,就是自古以来 ③ 的钱塘江呢。所以若把西湖的山水,比作一只锁在铁笼子里的白熊,那这五云山峰与钱塘江水,便是一只深山里的野鹿。笼里的白熊,是只能满足满足胆怯无力者的冒险雄心的;至于深山里的野鹿,虽没有高原的狮虎那么雄壮,但一股自由奔放之情却可以从它那里摄取得来。

20.下列选项中和文中画浪线的句子所运用的修辞手法相同的一项是()(3分)

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 B.桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

C.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。 D.座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

21.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

① ② ③

22.文中画横线的句子可以改写成“早晨的空气澄鲜可爱,太阳出来了,但他的领域,还只限于屋檐,树梢,山顶等突出的地方。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

现代文阅读I材料二中提到我国古人很早就有“求中”的观念。“中”是方位,也是地位;“中”方便管理和联系,体现公允和公平,彰显包容与和谐。在现代生活中,人们对“中”也有诸多的理解,请结合自己的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息:不少于800字。

辽宁师大附中2024届精品卷考试

语文答案

一、现代文阅读(35分)

(一)

1.D.其中A“为工业提供原料与动力,是早期人类将城市建在河流附近的重要原因 ”有误。材料一第二段没有重要原因之说;B“由于缺少实用性 ”说法有误,材料一第五段有“ 由于实用性等原因”,选项以偏概全;C递进关系不当

2.A材料一第一段“因此,都城的选址、整体布局和具体结构就显得尤为重要”,可见其与经济管理、文化礼仪活动没有比较关系。

3.A 是都城的功能而不是它修建的依据或条件

4.C A结合材料一第四段可知,隋唐长安城的里坊结构形成有极其严整的中轴对称布局,图一和图二均显示了这个特点;B结合图一和材料一最后一段可知,图一显示出此特点;D材料一第六段有这样的表述,图二显示出此特点; C是都城最早的修建理念,不是隋唐时期,见材料一第六段。

5. ①材料一中关于古代都城的内容全面、丰富。涉及古代都城的功能、复杂的选址因素以及都城的布局特征。

②材料二重点阐述古代都城选址的“中和”理念的缘由:“中”的重要位置,都城居住是为了现实君王的公平,国都建在国家中央便于收赋税。

(二)

6 B在文中,“我”饮了酒,并非表示已经接受了祖父去世的现实。相反,这一行为更多地反映了作者在祖父去世后深深的悲痛和无力感,以及对过去美好时光的怀念和留恋。因此,B选项的理解是不正确的。

7 D小说在叙述祖父去世的过程中,确实穿插了大量的回忆和叙述者的联想,但这些回忆和联想更多地是与祖父生前的生活情境和人物关系相结合,形成了一种对祖父生活点滴的回忆和对他的怀念,而非与祖父去世的情境形成强烈的对比。因此,D项“形成了强烈的对比”这一表述不准确。

8. ①内容上,写出“我”亲眼见到祖父去世,经反复确认后终于相信祖父去世了的事实;②结构上,呼应前文“祖父总是有点变样子”等语句,层层铺垫,情感蓄势,一直以来对祖父的担心和害怕变为现实,表达作者对祖父的去世从不能接受到接受的巨大悲痛;引出下文对自己偏僻人生,祖父死后再无亲人关心同情自己的思考。

9. 与《我与地坛》放在一个单元。从文体上看,两篇都是散文;内容上,都是对人的怀念。《我与地坛》表达了我对母亲的怀念之情,本文表达的是“我”对祖父的怀念之情;表达方式上,两篇文章都是记叙、描写与抒情相结合。《我与地坛》通过回忆母亲一次次到地坛找“我”,表达了母亲去世后“我”对母亲的怀念;本文写了祖父的老去、去世,表达了“我”对祖父去世的担心、害怕和悲伤。

与《项脊轩志》放在一个单元。文体上,两篇都是散文;内容上,都有对人的怀念。《项脊轩志》中写了对祖母、母亲、妻子的怀念,本文是对祖父的怀念;表达方式上,两篇文章都是记叙、描写与抒情相结合。《项脊轩志》记叙了与祖母、母亲、妻子相关的身边琐事和日常话语,表达了对三位已故亲人的深沉怀念,本文也写了很多祖父和我的琐事和日常对话,以及他对“我”温暖的爱和祖父的老去和去世,表达了“我”对祖父去世的担心、害怕和悲伤。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

10.CEH。

11.B。A项《种树郭橐驼传》中“病”是“困苦”的意思。B项《兰亭集序》中“诸”是“之于”的意思。C项两个“可以”都是“可以用来”的意思。D项两个“然后”都是“这样以后”的意思。所以选B项。

12.D。齐景公对待孔子的规格与礼制无关,“极力”也有拔高之嫌。

13.

(1)(大家)一起扶起曾子,换掉席子,将曾子安放回席子,曾子还没躺安稳就去世了。(“举”“反”“没”各1分,句意通顺1分)

(2)连续几代不能穷尽其中的学问,从幼到老不能学完他的礼乐。(“累世”“殚”“当年”各1分,句意通顺1分)

14.(1)能言善辩,不守法度。(2)高傲自大,不能用来教育百姓。(3)崇尚厚葬,不能作为风俗。(4)四处游说乞求官禄,不能用来治国。(答对3点给3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.B “两句虚写水面荷花”错误,不是虚写,是实写。

16.(1)直接描写,“哀筝”“苦含情”表现了音乐的悲愁凄苦的特点。(2)用典,借娥皇女英的典故写出筝乐的哀怨动人非人间所有,仿佛只有湘水女神才能奏出。(3)侧面衬托,“烟敛云收”“数峰青”,借环境描写衬托音乐的动人。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17(1)飞湍瀑流争喧豗 砯崖转石万壑雷

(2)三杯两盏淡酒 晴窗细乳戏分茶

(3)纵一苇之所如 凌万顷之茫然(玉鉴琼田三万顷 着我扁舟一叶)

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,10分)

18. A:这件事情令人忧虑;B:很多食品是高糖的;C:糖醇吃多了也不好。

(每句2分,意思对即可,超过字数酌情扣分。)

19(1)语句②;将“则认为很可口”改为“才会让人感到很可口”。

(2) 语句④;将“至少加到15%以上的糖”改为“至少加到15%的糖”。

(3) 语句⑥; 将“克制”改为“控制”

(4) 语句⑨;将“一份冰淇淋如果再加上”改为“如果再加上一份冰淇淋”

(每改对一处1分。原句有四处错误;语句②,“糖”与“认为”搭配不当;语句④,“15%以上”不是具体的数目,不能与“至少”对应;语句⑥, “克制”用词不当,应改作“控制”; 语句⑨, 语序不当。 )

(二)语言文字运用II(本题共3小题,10分)

20 .A(画波浪线的句子和A项都运用了比喻的修辞手法。B项运用了夸张的修辞手法,C项运用了拟人的修辞手法,D项运用了借代的修辞手法。)

21 ①沁人心脾 ②望洋兴叹 ③闻名遐迩

22 ①原句将“澄鲜可爱”前加上“实在”修饰,并且单独成句,有突出强调的作用,体现了作者的喜爱之情,改句则弱化了这种效果。②原句中“已经升高了”和后面的“只限于”相联系更能突出此时太阳照射的范围有限,让转折更强烈,改句则降低了这种意味。(每点2分,意思相近即可。)

四、写作(60分)

文言文参考译文:

曾子因病躺在床上,病危。曾子的弟子乐正子春坐在床旁边,曾元、曾申坐在床脚下,童仆坐在角落拿着蜡烛照明。童仆说:“竹席华美而光洁,(那是)大夫(才能享用)的啊!”子春说:“住嘴!”曾子听见这话,惊惧地说:“啊!”(童仆又)说:“华美而光洁,(那是)大夫(才能享用)的竹席啊!”曾子说:“是的。那是季孙送给我的,我没有能够及时换掉啊。(曾)元,(扶我)起来换竹席。”曾元说:“您的病非常严重啊, 不能移动(您的身体啊)。(如果)幸运地到了早晨,一定遵从您的意思换了它。”曾子说:“你爱我不如他(童仆),君子按照道德标准去爱护别人,小人以无原则的迁就去爱别人。我还有什么苛求啊?我能得到(礼制的)正道而死去,也就足够了。”(大家)一起扶起曾子,换掉席子,把曾子安放回席子,曾子还没躺安稳就去世了。

齐景公问孔子如何为政,孔子说,“国君要像国君,臣子要像臣子,父亲要像父亲,儿子要像儿子。”景公说:“讲得好啊!如果真的国君不像国君,臣子不像臣子,父亲不像父亲,儿子不像儿子,纵然有粮食,我怎么能吃得下去呢!”改日齐景公又向孔子询问为政,孔子说:“为政在于节约财物。”景公很高兴,将要把尼溪的土地封赐给孔子。晏婴进言说:“这些儒者能言善辩不能用法度来规范;高傲自大自以为是,不能任用他 们来教育百姓;崇尚丧礼尽情致哀,破费财产厚葬死人,不可将这作为习俗;四处游说乞求官禄,不可以用这个来治理国家。自从圣君贤相相继去世,周朝王室衰落以后,礼乐残缺有一段时间了。如今孔子盛装打扮,繁琐地规定尊卑上下的礼仪、举手投足的节度,连续几代不能穷尽其中的学问,从幼到老不能学完他的礼乐。国君打算用这一套来改造齐国的习俗,恐怕不符合以小民为先的取向。”此后齐景公虽然恭敬地接见孔子,但不再问有关礼的事。有一天,齐景公挽留孔子说:“按照季氏上卿的规格来待你,我不能做到。”于是就用介于鲁国季氏和孟氏之间的规格来对待孔子。齐国大夫企图谋害孔子,孔子听说此事。齐景公说:“我老了,不能用你了。”孔子于是就走了,返回鲁国。

孔子享年七十三岁,在鲁哀公十六年四月己丑这天去世。(孔子死后)埋葬在鲁城北的泗水边上,弟子们都服丧三年。三年过去了,弟子们为老师守心丧已毕,互相诀别而离去,就哭了起来,各又尽哀;有的弟子又留下来。惟有子贡在坟墓旁建起一间房子,共守了六年,然后离去。前往移居孔子墓旁居住的孔子的弟子和鲁国人有一百多家,因此命名这里为“孔里”。鲁国每年按时节祭祀孔子坟墓,世世代代相传。儒生们也在孔子墓前演习礼仪,举行乡饮酒礼,还举行大规模的比射仪式。孔子坟墓的占地面积有一顷 那么大。孔子的故居堂屋及弟子们的内室,后世就改成了庙堂,收藏孔子的衣服、帽子、琴、车、书,直到汉代二百多年没有断绝。高皇帝经过鲁地,用牛羊猪三牲祭祀孔子。诸侯、卿大夫、宰相一到任,常常先去拜谒孔子庙,这样以后才去处理政务。

高三语文试题

考试时间:150分钟满分:150分

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

北京、西安、洛阳、南京、开封、杭州……当看到这些地名,我们或许会立刻发现,它们都“扮演”过都城的角色。所谓“都城”,即国家最高行政机关所在地,是一个国家的政治统治中心、军事指挥中心、经济管理中心和文化礼仪活动中心,更是一个国家的象征与缩影,具有极其崇高的地位。因此,都城的选址、整体布局和具体结构就显得尤为重要,相关理念、方法也在不断更新完善。

古代都城在进行选址时,会综合考虑各方面因素,以寻求最佳的定都位置。河流能为人、家养动物以及农业灌溉提供充足水源,并起到一定的防御作用。故早期人类文明多起源于河流附近。随着工商业的发展,城市规模的扩大,河流还能为工业提供原料与动力,同时也是人员与物资运输的重要通道。

天文学在中国起源很早,逐步形成了以天象观测和历法为中心的严密理论体系。在“天人合一”思想影响下,都城的空间布局往往仿照天象。秦咸阳城将渭河比作银河,咸阳宫象征天极,以其为中心,各宫殿环列周围,成拱卫之势,这种做法也同时凸显了皇权的至高无上。中轴线布局是中国古代都城的一大特色。据考古资料显示,在夏商周时期都城的局部或单体建筑上,就已形成了不同程度的中轴线布局。西汉至北魏,中轴线布局逐渐规整,中轴线也更接近城市中心。到隋唐时期,极其严整的中轴对称布局为后代都城的布局树立了典范,并一直延续到明清时期的北京城。

《周礼·考工记》中记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”,即都城九里见方,每边开三门,有东西、南北走向大道各九条,可供九车并行。宫殿的左边是宗庙,右侧为社稷,前部为朝政之所,后部为市场。虽然由于实用性等原因,没有一座都城完全按此模式建设,但这一先秦时期的“理想化”布局却依然影响了秦汉以来两千多年都城的规则建设,其中“左祖右社”的都城布局理念更是为汉及之后历代所严格遵守。

都城最早只是宫城性质的城市,“筑城以卫君”——统治阶层居于城内,百姓居于城外。随着社会形态的发展和管理职能的扩展,才逐渐开始在宫城外修建外城,之后又在外城和宫城间修建皇城,以容纳都城里的人口和各类建筑设施。作为都城的核心,宫城多处于地势较高处,以把控制高点,既提升安全度,也能产生高高在上、君临天下之感。处理朝政的“外朝”一般位于宫城南北中轴线南端,供皇室起居的“内廷”位北。

城墙作为重要的防御措施和都城内各区域的分界线,为了使人难以翻越,除了追求高度外,还会与地面形成较大坡度甚至完全垂直。为加强防御,一些城墙有不少凸出的“马面”,可提供更大射界,消除守城死角。目前发现年代最早的“马面”位于陕西石峁遗址,距今约4000年。城门,从汉长安城起,外城一般四面各开3门,共12门;宫城一般四面各开1门。宫城、皇城、外城均有规模大于其他城门的正门,多向南开,有3或5个门道。南北朝及以后,一般宫城正门在所有城门中规模最大,以凸显宫城至高无上的地位。

西周至魏晋前,城市居民一直居住在四面设墙的“里”中,实行封闭式严格管理。市场位置固定,与“里”相互独立,定时开闭。北魏洛阳城规划了320个坊以安置居民,唐长安城也采用了里坊制。到唐中后期,里坊制日渐松动,部分管理制度名存实亡。魏晋起,都城市场数量逐步增多,且多位于人口密集、商业发达区域,商人也开始在附近聚居。盛唐起,原有的市场管理制度受到冲击,出现了夜市,在坊内或者穿坊墙设店的行为屡禁不止。到后周、北宋时,由大小道路形成的“街巷”逐步取代里坊。随着商业的发展,除综合性市场外,街巷两侧涌现出大量店铺,还出现了大量专卖某种货物的专业街市。

(摘编自朱子墨《“天下之中”的建与设》)

材料二:

现代中国人对“中”的概念特别重视,比如老百姓过春节的时候,如果要拍摄全家福照片、家庭聚餐等活动,凡是坐在中间位置的,通常都是家里辈分最高的。

考古学家在6400年前的墓葬中发现了古人测中的证据,那就说明中国古人很早就有“求中”的观念。古人把国王叫做天子,是天地的儿子。天帝在哪儿?就在天的中央,北斗星就在那里。古人认为,找到北斗星,然后在北斗星下面建国家都城,形成天地的上下直线距离,这是天地之间距离最近的地方,这样的好处有二,一是都城在国家中央最方便管理,二是天地之间距离最近,方便地下与“上天”联系、汇报。

古人寻找“中”的行动,伴随着国都的选址仍旧在继续。夏商时代,古人“求中”于河南嵩山,到了商代晚期又回归到了河济地区,也就是现在河南北部、黄河以北的河北南部以及山西东南部等地区。

此外,因为东西南北的自然环境、风俗习惯不同,中国古代的政治家觉得,要管理国家还需要表现包容,必须让这个国家的东西南北都觉得他的统治是公平的。古代的国王、皇帝要这样做,主要是出于政治考虑,放在中间,也是为了表示对东西南北各地的公允、公平。

文献记载,当时要把国都建在国家中央,还有一个考虑就是便于收赋税。现在我们交税拿个手机就能办了,但是古代不行,距离比较远,因此国都要选适中的地方,便于经济、政治、军事各方面的管理。因此,“择中建都”就成了一个制度。

由秦汉至唐宋时期,国家统一时期的都城基本都在“大中原”的长安、洛阳与开封东西一线,继承了夏商以来的“择中建都”的传统。到了金朝徙都燕京,在金人看来“燕京乃天地之中”,并且都城之名就是“中都”,金朝海陵王强调“择中建都”的意识由此可见,元大都、明清北京城都是在金中都规制的基础之上,延续了前制。

(摘编自《光明日报》刘庆柱《我国古代都城遗址的“中和”理念》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是()(3分)

A.河流能提供充足水源,能发挥防御作用,并为工业提供原料与动力,是早期人类将城市建在河流附近的重要原因。

B.《周礼·考工记》体现了先秦的“理想化”布局,但由于缺少实用性,秦汉以来很多都城没有完全按此模式建设。

C.宫城作为都城的核心,有处理朝政和供皇室起居的功能,其多处于地势较高处,不仅为了提升安全度,更为了产生君临天下之感。

D.古代都城的城墙是都城内各区域的分界线,城墙追求高度,会与地面形成较大坡度、设置“马面”体现其防御作用。

2.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是()(3分)

A.都城是国家的象征与缩影,具有极其崇高的地位,其选址、整体布局和具体结构比经济管理、文化礼仪活动更重要。

B.中国古代都城的布局,受到了“天人合一”、礼制、实用主义等多种思想模式的共同影响,布局凸显传统特色。

C.文章将不同历史阶段的都城建设进行比较,并注意到在不同的历史阶段都城建设既有延续性又在发生变化。

D.文章使用“不一定”“完全”“4000年”“3或5个门道”等准确语言,传播古代都城建设的科学知识。

3.通读两则材料,下列不能作为都城修建依据或条件的一项是()(3分)

A.都城是一个国家的政治统治、军事指挥中心和经济管理、文化礼仪活动中心。

B.都城多修建于河流附近

C.都城的空间布局要讲究“天人合一”,往往仿照天象

D.都城布局要符合“左祖右社”的理念。

4.结合材料一,下列选项对下面这两幅图表体现的隋唐长安城建设结构的解读,不恰当的一项是()(3分)

图1:所唐长安城的黑坊结构图 2:外城、皇城、宫城的位置示意图

A.隋唐长安城的里坊结构形成及其严整的中轴对称布局

B.隋唐长安城的里坊有四个门,方便实行封闭严格管理

C.统治阶级居于城内,百姓居于城外

D.外城、皇城、宫城的位置由外到内,宫城居中象征着最高权威,提升统治阶级的安全度

5.材料一和材料二内容都关于古代都城,侧重点有何不同,请结合文本说明(6分)

(二)现代文阅读II(本题共4小题,17分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

祖父死了的时候

萧红

①祖父总是有点变样子,他喜欢流起眼泪来,同时过去很重要的事情他也忘掉。比方过去那一些他常讲的故事,现在讲起来,讲了一半下一半他就说:“我记不得了。”

②某夜,他又病了一次,经过这一次病,他竟说:“给你三姑写信,叫她来一趟,我不是四五年没看过她吗?”他叫我写信给我已经死去五年的姑母。

③那次离家是很痛苦的。学校来了开学通知信,祖父又一天一天地变样起来。

④祖父睡着的时候,我就躺在他的旁边哭,好像祖父已经离开我死去似的,一面哭着一面抬头看他凹陷的嘴唇。我若死掉祖父,就死掉我一生最重要的一个人,好像他死了就把人间一切“爱”和“温暖”带得空空虚虚。我的心被丝线扎住或铁丝绞住了。

⑤我联想到母亲死的时候。母亲死以后,父亲怎样打我,又娶一个新母亲来。这个母亲很客气,不打我,就是骂,也是指着桌子或椅子来骂我。客气是越客气了,但是冷淡了,疏远了,生人一样。

⑥“到院子去玩玩吧!”祖父说了这话之后,在我的头上撞了一下,“喂!你看这是什么?”一个黄金色的橘子落到我的手中。

⑦夜间不敢到茅厕去,我说:“妈妈同我到茅厕去趟吧。”

⑧“我不去!”

⑨“那我害怕呀!”

⑩“怕什么?”

(11)“怕什么?怕鬼怕神?”父亲也说话了,把眼睛从眼镜上面看着我。

(12)冬天,祖父已经睡下,赤着脚,开着纽扣跟我到外面茅厕去。

(13)学校开学,我迟到了四天。三月里,我又回家一次,正在外面叫门,里面小弟弟嚷着:“姐姐回来了!姐姐回来了!”大门开时,我就远远注意着祖父住着的那间房子。果然祖父的面孔和胡子闪现在玻璃窗里。我跳着笑着跑进屋去。但不是高兴,只是心酸,祖父的脸色更惨淡更白了。等屋子里一个人没有时,他流着泪,他慌慌忙忙的一边用袖口擦着眼泪,一边抖动着嘴唇说:“爷爷不行了,不知早晚……前些日子好险没跌……跌死。”

(14)“怎么跌的?”

(15)“就是在后屋,我想去解手,招呼人,也听不见,按电铃也没有人来,就得爬啦。还没到后门口,腿颤,心跳,眼前发花了一阵就倒下去。没跌断了腰……人老了,有什么用处!爷爷是八十一岁呢。”

(16)“爷爷是八十一岁。”

(17)“没用了,活了八十一岁还是在地上爬呢!我想你看不着爷爷了,谁知没有跌死,我又慢慢爬到炕上。”

(18)我走的那天也是和我回来那天一样,白色的脸的轮廓闪现在玻璃窗里。

(19)在院心我回头看着祖父的面孔,走到大门口,在大门口我仍可看见,出了大门,就被门扇遮断。

(20)从这一次祖父就与我永远隔绝了。虽然那次和祖父告别,并没说出一个永别的字。我回来看祖父,这回门前吹着喇叭,幡竿挑得比房头更高,马车离家很远的时候,我已看到高高的白色幡竿了,吹鼓手们的喇叭苍凉的在悲号。马车停在喇叭声中,大门前的白幡、白对联、院心的灵棚、闹嚷嚷许多人,吹鼓手们响起呜呜的哀号。

(21)这回祖父不坐在玻璃窗里,是睡在堂屋的板床上,没有灵魂的躺在那里。我要看一看他白色的胡子,可是怎样看呢!拿开他脸上蒙着的纸吧,胡子、眼睛和嘴,都不会动了,他真的一点感觉也没有了?我从祖父的袖管里去摸他的手,手也没有感觉了。祖父这回真死去了啊!

(22)祖父装进棺材去的那天早晨,正是后园里玫瑰花开放满树的时候。我扯着祖父的一张被角,抬向灵前去。吹鼓手在灵前吹着大喇叭。

(23)我怕起来,我号叫起来。

(24)“咪!”黑色的,半尺厚的灵柩盖子压上去。

(25)吃饭的时候,我饮了酒,用祖父的酒杯饮的。饭后我跑到后园玫瑰树下去卧倒,园中飞着蜂子和蝴蝶,绿草的清凉的气味,这都和十年前一样。可是十年前死了妈妈。妈妈死后我仍是在园中扑蝴蝶;这回祖父死去,我却饮了酒。

(26)过去的十年我是和父亲打斗着生活。父亲对我是没有好面孔的,对于仆人也是没有好面孔的,他对于祖父也是没有好面孔的。因为仆人是穷人,祖父是老人,我是个小孩子,所以我们这些完全没有保障的人就落到他的手里。后来我看到新娶来的母亲也落到他的手里,他喜欢她的时候,便同她说笑,他恼怒时便骂她,母亲渐渐也怕起父亲来。

(27)我懂得的尽是些偏僻的人生,我想世间死了祖父,就没有再同情我的人了。

(28)我饮了酒,回想,幻想……

(29)所以我哭着,整个祖父死的时候我哭着。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是()(3分)

A.我和祖父都说到“爷爷是八十一岁”,祖父是感叹自己年老体衰,而“我”则更多是对祖父老去的无奈和惋惜。

B.文中提到“我”饮了酒,这一行为表明“我”已经接受了祖父去世的现实,并开始以一种更加成熟和理性的态度面对生活。

C.“偏僻的人生”指的是仆人、祖父、“我”等弱势群体的人生,而父亲所代表的富有壮年的人生是主流社会的。文中并没有直接批判主流社会的人生,而是表达了对弱势群体人生的同情和对他们生存状态的关注。

D.本文与李密的名篇《陈情表》都讲述了关于祖孙之间感人肺腑的故事,也让我们意识到生命的宝贵,珍惜与所爱的人共度的时光。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)

A.作者通过细致入微的外貌描写,如祖父的胡子、苍白的脸、凹陷的嘴唇等,展现了祖父生病后日渐憔悴、虚弱直至去世的过程,同时也深刻地表现了“我”对祖父的深爱和担忧。

B.本文巧妙地运用了对比手法,如继母、父亲对“我”的冷漠与祖父对“我”的疼爱形成鲜明对比,突出了祖父在“我”心中的重要地位,也展现了“我”在家庭中所遭受的冷暖人情。

C.作者抒发情感真切动人,十分有感染力。比如“我”跳着笑着进屋找祖父,但却不是高兴,是心酸着的,这样的心境给人一种反差式的感染力,读来十分悲伤。

D.作者在叙述祖父去世的过程中,穿插了大量的回忆和“我”的联想,这些回忆和联想与祖父去世的情境形成了强烈的对比,突出了故事的悲剧色彩。

8.从构思角度分析第②段画线句的作用。(5分)

9.你的学习小组要编写语文读本中的一个单元,请从《我与地坛》《项脊轩志》中选择一篇和本文组成单元,并给出组合的理由。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

材料一:

曾子寝疾,病。乐正子春坐于床下,曾元、曾申坐于足,童子隅坐而执烛。童子曰:“华而,大夫之箦与?”子春曰:“止!”曾子闻之,瞿然曰:“呼!”曰:“华而睆,大夫之箦与?”曾子曰:“然。斯季孙之赐也,我未之能易也。元,起易箦。”曾元曰:“夫子之病革矣,不可以变。幸而至于旦,请敬易之。”曾子曰:“尔之爱我也不如彼君子之爱人也以德细人之爱人也以姑息吾何求哉?吾得正而毙焉斯已矣。”举扶而易之,反席未安而没。

(选自《礼记》)

①华而睆:华美,光滑。②箦(zé):席子。

材料二:

景公问政孔子,孔子曰:“君君,臣臣,父父,子子。”景公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾岂得而食诸!”他日又复问政于孔子,孔子曰:“政在节财。”景公说,将欲以尼溪田封孔子。晏婴进曰:“夫儒者滑稽而不可轨法;倨傲自顺,不可以为下;崇丧遂哀,破产厚葬,不可以为俗;游说乞贷,不可以为国。自大贤之息,周室既衰,礼乐缺有间。今孔子盛容饰,繁登降之礼,趋详之节,累世不能殚其学,当年不能究其礼。君欲用之以移齐俗,非所以先细民也。”后景公敬见孔子,不问其礼。异日,景公止孔子曰:“奉子以季氏,吾不能。”以季孟之间待之。齐大夫欲害孔子,孔子闻之。景公曰:“吾老矣,弗能用也。”孔子遂行,反乎鲁。

孔子年七十三,以鲁哀公十六年四月己丑卒,葬鲁城北泗上,弟子皆服三年。三年心丧毕,相诀而去,则哭,各复尽哀;或复留。唯子贡庐于冢上,凡六年,然后去。弟子及鲁人往从冢而家者百有余室,因命曰孔里。鲁世世相传以岁时奉祠孔子冢,而诸儒亦讲礼乡饮大射于孔子冢。孔子冢大一顷。故所居堂弟子内,后世因庙藏孔子衣冠琴车书,至于汉二百余年不绝。高皇帝过鲁,以太牢祠焉。诸侯卿相至,常先谒然后从政。

(选自《史记·孔子世家》,有删节)

①滑稽:此处指能言善辩,言语流利。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

尔之爱A我也不如B彼C君子之爱D人也以德E细人之爱人也F以姑G息H吾何求哉?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.病,指病重,与“故病且怠”(《种树郭囊传》)中的“病”意思不同。

B.诸,兼词,之乎,与“或取诸怀抱,悟言一室之内”(《兰亭集序》)中“诸”意思相同。

C.可以,可以用来,与“忠之属也,可以一战”(《曹判论战》)中“可以”意思相同。

D.然后,这样以后,与“文质彬彬,然后君子”(《论语》)中“然后”意思相同。

12.下列对有关材料的概述,不正确的一项是(3分)

A.子春制止童子说“华而睆,大夫之箦与”,是担心曾子知道这件事情,又要换席子,这对病危的曾子来说,不是一件容易的事情。

B.齐景公赞赏孔子“君君臣臣父父子子”的观点,是因为他需要这样的秩序来维护自己的地位,使自己可以安心享受奢侈浮华的生活。

C.晏婴反对重用孔子,理由之一是自从圣君贤相相继去世,周朝王室衰落以后,礼乐残缺有一段时间了,孔子的主张不合时宜。

D.曾子为了维护礼制,临死也要换掉超出自己身份的席子;齐景公也极力推崇礼制,所以用“季孟之间”的地位来对待孔子。

13.将文中画线句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)举扶而易之,反席未安而没。

(2)累世不能殚其学,当年不能究其礼。

14.用自己的话,概括晏婴对儒者的负面评价。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成15-16题。

江城子·湖上与张先同赋,时闻弹筝

苏轼

凤凰山下雨初晴,水风清,晚霞明。一朵芙菜,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷。

忽闻江上弄哀筝,苦含情,遣谁听!烟敛云收,依约是湘灵。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。

【注】①湘灵:湘水女神。尧的女儿娥皇、女英,二人均为舜妃,舜至南方巡视,死于苍梧,二妃往寻,得知舜帝已死,抱竹痛哭,泪尽而死于湘水,成为湘水女神。

15.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是()(3分)

A.词的开篇三句描写了雨后初晴、晚霞明丽的湖光山色,此词将弹筝人置于其中,使人物与景色相映成趣,音乐与山水相得益彰。

B.“一朵芙菜,开过尚盈盈”两句虚写水面荷花,以此来比喻弹筝的美人,可谓一语双关。

C.“何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷”将白鹭人格化,以白鹭有意倾慕来烘托弹筝人的美丽。

D.“数峰青”一句回应词的开头“凤凰山下雨初晴”描写的雨过山青的景象,言有尽而味无穷。

16.本词下片是如何描写音乐的?请结合作品分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出句子中的空缺部分。

(1)在李白的《望庐山瀑布》中,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”以夸张的手法写出了水流湍急、瀑布飞泻的气势。《蜀道难》中与之有异曲同工之妙的诗句是“ , ”。

(2)“酒”和“茶”是古诗文中出现频率较高的两种饮品,李清照《声声慢》中因忧愁苦闷而饮酒的诗句是“ ”;陆游《临安春雨初霁》中因日中无聊而侍茶的诗句是“ ”。

(3)我国古典诗文常有这样一种意境:茫茫水面,一只小舟浮于其上。如“ , ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成18-19题。

在饮料、零食、糕点流行减糖、无糖的同时,菜肴和主食当中却在大量放糖。 A ,因为摄入糖太多,实在不是一个好事情。

在餐馆里, B 。菜品如糖醋排骨、宫保鸡丁、红烧肉、烧茄子等,面食如杂粮馒头、小窝头、果仁红豆卷等。淡淡的甜味,会让人放松警惕,不知不觉摄入大量的糖。我们日常不小心会吃进去多少糖?①加5%的糖不能提供令人满意的甜味,②而加8%的糖则认为很可口。③至于饼干点心之类食品,④要想让人吃得出正常的甜味,就得至少加到15%以上的糖。⑤《中国居民膳食指南》提出,⑥一天最好把添加糖克制在25克以内,最多不能超过50克。⑦在这种前提下,我们就更要谨慎喝饮品了。⑧100克酸奶就含8克糖,⑨一份冰淇淋如果再加上,⑩就可能超过50克的限额了。

有人问:用糖醇替代糖来做菜可以吗?这样做并不能解决问题。一方面,用糖醇做菜不能增香增色;另一方面, C ,研究结果显示,糖醇吃多了会增加血栓风险,还会导致腹泻,扰乱肠道菌群平衡。

18.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

19.文中第二段有四处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(4分)

(二)语言文字运用II(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成20-22题。

早晨的空气,实在澄鲜得可爱,太阳已经升高了,但它的领域,还只限于屋檐,树梢,山顶等突出的地方。山路两旁的细草上,露水还没有干,而一味清凉触鼻的绿色草气,和入在桂花香味之中, ① 。朝我们去的方向看去,冈峦起伏,纵横交错。这五云山,实在是高。立在庙中阁上,开窗向东北一望,湖上的群山,都像是青色的土堆了。本来西湖山水的妙处,就在于它比舞台上的布景又真实伟大一点,而比各处的名山大川又整齐渺小一点。而五云山的气概,却又完全不同了。以其山之高与境之僻,一般脚力不健的游人只能 ② ,就在这一点上,五云山已略备着名山的资格了,更何况前面远处,就是自古以来 ③ 的钱塘江呢。所以若把西湖的山水,比作一只锁在铁笼子里的白熊,那这五云山峰与钱塘江水,便是一只深山里的野鹿。笼里的白熊,是只能满足满足胆怯无力者的冒险雄心的;至于深山里的野鹿,虽没有高原的狮虎那么雄壮,但一股自由奔放之情却可以从它那里摄取得来。

20.下列选项中和文中画浪线的句子所运用的修辞手法相同的一项是()(3分)

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 B.桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

C.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。 D.座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

21.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

① ② ③

22.文中画横线的句子可以改写成“早晨的空气澄鲜可爱,太阳出来了,但他的领域,还只限于屋檐,树梢,山顶等突出的地方。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

现代文阅读I材料二中提到我国古人很早就有“求中”的观念。“中”是方位,也是地位;“中”方便管理和联系,体现公允和公平,彰显包容与和谐。在现代生活中,人们对“中”也有诸多的理解,请结合自己的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息:不少于800字。

辽宁师大附中2024届精品卷考试

语文答案

一、现代文阅读(35分)

(一)

1.D.其中A“为工业提供原料与动力,是早期人类将城市建在河流附近的重要原因 ”有误。材料一第二段没有重要原因之说;B“由于缺少实用性 ”说法有误,材料一第五段有“ 由于实用性等原因”,选项以偏概全;C递进关系不当

2.A材料一第一段“因此,都城的选址、整体布局和具体结构就显得尤为重要”,可见其与经济管理、文化礼仪活动没有比较关系。

3.A 是都城的功能而不是它修建的依据或条件

4.C A结合材料一第四段可知,隋唐长安城的里坊结构形成有极其严整的中轴对称布局,图一和图二均显示了这个特点;B结合图一和材料一最后一段可知,图一显示出此特点;D材料一第六段有这样的表述,图二显示出此特点; C是都城最早的修建理念,不是隋唐时期,见材料一第六段。

5. ①材料一中关于古代都城的内容全面、丰富。涉及古代都城的功能、复杂的选址因素以及都城的布局特征。

②材料二重点阐述古代都城选址的“中和”理念的缘由:“中”的重要位置,都城居住是为了现实君王的公平,国都建在国家中央便于收赋税。

(二)

6 B在文中,“我”饮了酒,并非表示已经接受了祖父去世的现实。相反,这一行为更多地反映了作者在祖父去世后深深的悲痛和无力感,以及对过去美好时光的怀念和留恋。因此,B选项的理解是不正确的。

7 D小说在叙述祖父去世的过程中,确实穿插了大量的回忆和叙述者的联想,但这些回忆和联想更多地是与祖父生前的生活情境和人物关系相结合,形成了一种对祖父生活点滴的回忆和对他的怀念,而非与祖父去世的情境形成强烈的对比。因此,D项“形成了强烈的对比”这一表述不准确。

8. ①内容上,写出“我”亲眼见到祖父去世,经反复确认后终于相信祖父去世了的事实;②结构上,呼应前文“祖父总是有点变样子”等语句,层层铺垫,情感蓄势,一直以来对祖父的担心和害怕变为现实,表达作者对祖父的去世从不能接受到接受的巨大悲痛;引出下文对自己偏僻人生,祖父死后再无亲人关心同情自己的思考。

9. 与《我与地坛》放在一个单元。从文体上看,两篇都是散文;内容上,都是对人的怀念。《我与地坛》表达了我对母亲的怀念之情,本文表达的是“我”对祖父的怀念之情;表达方式上,两篇文章都是记叙、描写与抒情相结合。《我与地坛》通过回忆母亲一次次到地坛找“我”,表达了母亲去世后“我”对母亲的怀念;本文写了祖父的老去、去世,表达了“我”对祖父去世的担心、害怕和悲伤。

与《项脊轩志》放在一个单元。文体上,两篇都是散文;内容上,都有对人的怀念。《项脊轩志》中写了对祖母、母亲、妻子的怀念,本文是对祖父的怀念;表达方式上,两篇文章都是记叙、描写与抒情相结合。《项脊轩志》记叙了与祖母、母亲、妻子相关的身边琐事和日常话语,表达了对三位已故亲人的深沉怀念,本文也写了很多祖父和我的琐事和日常对话,以及他对“我”温暖的爱和祖父的老去和去世,表达了“我”对祖父去世的担心、害怕和悲伤。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

10.CEH。

11.B。A项《种树郭橐驼传》中“病”是“困苦”的意思。B项《兰亭集序》中“诸”是“之于”的意思。C项两个“可以”都是“可以用来”的意思。D项两个“然后”都是“这样以后”的意思。所以选B项。

12.D。齐景公对待孔子的规格与礼制无关,“极力”也有拔高之嫌。

13.

(1)(大家)一起扶起曾子,换掉席子,将曾子安放回席子,曾子还没躺安稳就去世了。(“举”“反”“没”各1分,句意通顺1分)

(2)连续几代不能穷尽其中的学问,从幼到老不能学完他的礼乐。(“累世”“殚”“当年”各1分,句意通顺1分)

14.(1)能言善辩,不守法度。(2)高傲自大,不能用来教育百姓。(3)崇尚厚葬,不能作为风俗。(4)四处游说乞求官禄,不能用来治国。(答对3点给3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.B “两句虚写水面荷花”错误,不是虚写,是实写。

16.(1)直接描写,“哀筝”“苦含情”表现了音乐的悲愁凄苦的特点。(2)用典,借娥皇女英的典故写出筝乐的哀怨动人非人间所有,仿佛只有湘水女神才能奏出。(3)侧面衬托,“烟敛云收”“数峰青”,借环境描写衬托音乐的动人。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17(1)飞湍瀑流争喧豗 砯崖转石万壑雷

(2)三杯两盏淡酒 晴窗细乳戏分茶

(3)纵一苇之所如 凌万顷之茫然(玉鉴琼田三万顷 着我扁舟一叶)

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,10分)

18. A:这件事情令人忧虑;B:很多食品是高糖的;C:糖醇吃多了也不好。

(每句2分,意思对即可,超过字数酌情扣分。)

19(1)语句②;将“则认为很可口”改为“才会让人感到很可口”。

(2) 语句④;将“至少加到15%以上的糖”改为“至少加到15%的糖”。

(3) 语句⑥; 将“克制”改为“控制”

(4) 语句⑨;将“一份冰淇淋如果再加上”改为“如果再加上一份冰淇淋”

(每改对一处1分。原句有四处错误;语句②,“糖”与“认为”搭配不当;语句④,“15%以上”不是具体的数目,不能与“至少”对应;语句⑥, “克制”用词不当,应改作“控制”; 语句⑨, 语序不当。 )

(二)语言文字运用II(本题共3小题,10分)

20 .A(画波浪线的句子和A项都运用了比喻的修辞手法。B项运用了夸张的修辞手法,C项运用了拟人的修辞手法,D项运用了借代的修辞手法。)

21 ①沁人心脾 ②望洋兴叹 ③闻名遐迩

22 ①原句将“澄鲜可爱”前加上“实在”修饰,并且单独成句,有突出强调的作用,体现了作者的喜爱之情,改句则弱化了这种效果。②原句中“已经升高了”和后面的“只限于”相联系更能突出此时太阳照射的范围有限,让转折更强烈,改句则降低了这种意味。(每点2分,意思相近即可。)

四、写作(60分)

文言文参考译文:

曾子因病躺在床上,病危。曾子的弟子乐正子春坐在床旁边,曾元、曾申坐在床脚下,童仆坐在角落拿着蜡烛照明。童仆说:“竹席华美而光洁,(那是)大夫(才能享用)的啊!”子春说:“住嘴!”曾子听见这话,惊惧地说:“啊!”(童仆又)说:“华美而光洁,(那是)大夫(才能享用)的竹席啊!”曾子说:“是的。那是季孙送给我的,我没有能够及时换掉啊。(曾)元,(扶我)起来换竹席。”曾元说:“您的病非常严重啊, 不能移动(您的身体啊)。(如果)幸运地到了早晨,一定遵从您的意思换了它。”曾子说:“你爱我不如他(童仆),君子按照道德标准去爱护别人,小人以无原则的迁就去爱别人。我还有什么苛求啊?我能得到(礼制的)正道而死去,也就足够了。”(大家)一起扶起曾子,换掉席子,把曾子安放回席子,曾子还没躺安稳就去世了。

齐景公问孔子如何为政,孔子说,“国君要像国君,臣子要像臣子,父亲要像父亲,儿子要像儿子。”景公说:“讲得好啊!如果真的国君不像国君,臣子不像臣子,父亲不像父亲,儿子不像儿子,纵然有粮食,我怎么能吃得下去呢!”改日齐景公又向孔子询问为政,孔子说:“为政在于节约财物。”景公很高兴,将要把尼溪的土地封赐给孔子。晏婴进言说:“这些儒者能言善辩不能用法度来规范;高傲自大自以为是,不能任用他 们来教育百姓;崇尚丧礼尽情致哀,破费财产厚葬死人,不可将这作为习俗;四处游说乞求官禄,不可以用这个来治理国家。自从圣君贤相相继去世,周朝王室衰落以后,礼乐残缺有一段时间了。如今孔子盛装打扮,繁琐地规定尊卑上下的礼仪、举手投足的节度,连续几代不能穷尽其中的学问,从幼到老不能学完他的礼乐。国君打算用这一套来改造齐国的习俗,恐怕不符合以小民为先的取向。”此后齐景公虽然恭敬地接见孔子,但不再问有关礼的事。有一天,齐景公挽留孔子说:“按照季氏上卿的规格来待你,我不能做到。”于是就用介于鲁国季氏和孟氏之间的规格来对待孔子。齐国大夫企图谋害孔子,孔子听说此事。齐景公说:“我老了,不能用你了。”孔子于是就走了,返回鲁国。

孔子享年七十三岁,在鲁哀公十六年四月己丑这天去世。(孔子死后)埋葬在鲁城北的泗水边上,弟子们都服丧三年。三年过去了,弟子们为老师守心丧已毕,互相诀别而离去,就哭了起来,各又尽哀;有的弟子又留下来。惟有子贡在坟墓旁建起一间房子,共守了六年,然后离去。前往移居孔子墓旁居住的孔子的弟子和鲁国人有一百多家,因此命名这里为“孔里”。鲁国每年按时节祭祀孔子坟墓,世世代代相传。儒生们也在孔子墓前演习礼仪,举行乡饮酒礼,还举行大规模的比射仪式。孔子坟墓的占地面积有一顷 那么大。孔子的故居堂屋及弟子们的内室,后世就改成了庙堂,收藏孔子的衣服、帽子、琴、车、书,直到汉代二百多年没有断绝。高皇帝经过鲁地,用牛羊猪三牲祭祀孔子。诸侯、卿大夫、宰相一到任,常常先去拜谒孔子庙,这样以后才去处理政务。

同课章节目录