2024贵州中考历史二轮中考题型研究 世界现代史 二战后的世界变化(课件)(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024贵州中考历史二轮中考题型研究 世界现代史 二战后的世界变化(课件)(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 619.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-29 21:52:17 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

世界现代史 二战后的世界变化

单元概览

1

双线模式学考点

2

单元概览

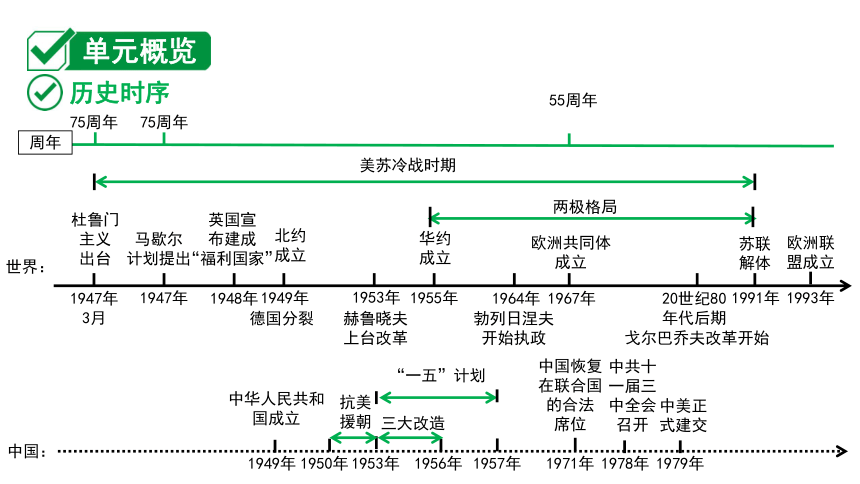

历史时序

1947年

3月

中国:

1949年

1953年

1957年

1978年

1949年

1948年

1964年

1967年

20世纪80年代后期

1991年

1993年

“一五”计划

1979年

杜鲁门

主义

出台

北约

成立

华约

成立

欧洲共同体

成立

苏联

解体

美苏冷战时期

两极格局

马歇尔

计划提出

勃列日涅夫

开始执政

戈尔巴乔夫改革开始

中共十一届三中全会召开

中美正式建交

1955年

1953年

赫鲁晓夫上台改革

英国宣

布建成

“福利国家”

1947年

1971年

中国恢复在联合国的合法

席位

1956年

1950年

中华人民共和国成立

抗美

援朝

三大改造

世界:

德国分裂

欧洲联盟成立

周年

75周年

75周年

55周年

单元导语

第二次世界大战后,世界形势发生了重大变化:

战后初期,美国成为资本主义世界的头号强国,而社会主义苏联是这一时期唯一能与美国抗衡的国家。美苏两国之间开始了长达数十年的冷战对峙局面。第二次世界大战后,一些资本主义国家相继调整统治政策,逐步实现经济复苏。苏联和东欧国家的社会主义建设取得很大成就,也遇到不少挫折。与此同时,亚非拉地区的民族解放运动空前高涨,世界资本主义殖民体系逐渐崩溃。广大发展中国家日益成为影响世界发展的重要力量。

双线模式学考点

1

考点

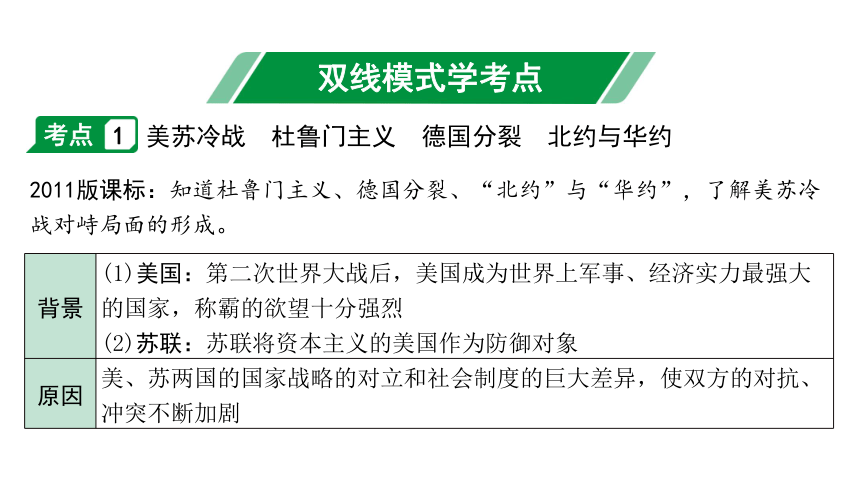

美苏冷战 杜鲁门主义 德国分裂 北约与华约

2011版课标:知道杜鲁门主义、德国分裂、“北约”与“华约”,了解美苏冷战对峙局面的形成。

背景 (1)美国:第二次世界大战后,美国成为世界上军事、经济实力最强大的国家,称霸的欲望十分强烈

(2)苏联:苏联将资本主义的美国作为防御对象

原因 美、苏两国的国家战略的对立和社会制度的巨大差异,使双方的对抗、冲突不断加剧

形成 过程 开始:杜鲁门主义 提出 1947年3月,美国总统杜鲁门在国会发表演说,宣称美国将领导和帮助所有选择“自由制度”、抵抗极权统治的力量,这篇演说提出的政策被称为“杜鲁门主义”

影响 杜鲁门主义的出台,标志着美、苏战时同盟关系正式破裂,冷战开始

发展:马歇尔计划 提出 1947年,美国国务卿马歇尔提出“欧洲复兴计划”,即马歇尔计划,企图通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度

影响 (1)对美国:①是杜鲁门主义的一次大规模运用,也是美国实施冷战政策的又一重要步骤;②使美国在西欧的势力更为巩固,加强了对西欧的控制

(2)对西欧:促进了经济的恢复和发展,稳定了欧洲的社会秩序,客观上促进了欧洲一体化进程

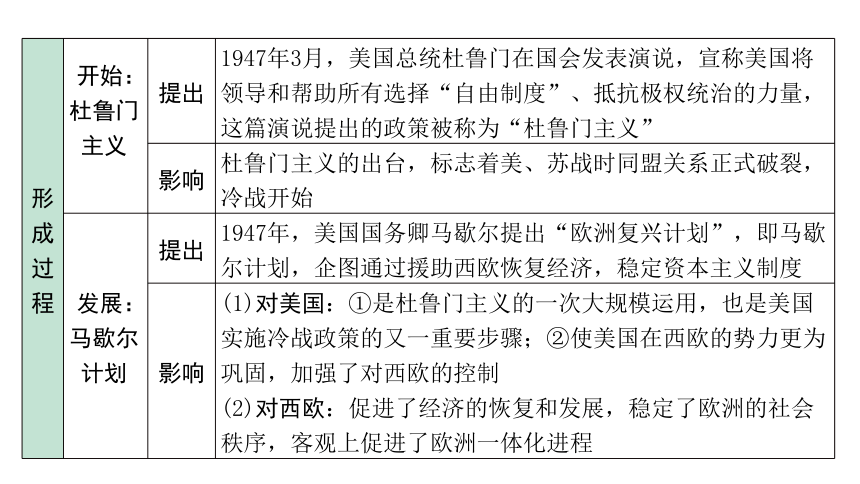

形成过程 基本 形成: 德国分裂 概况 1948年6月,“柏林危机”爆发。1949年9月,在美、英、法占领区成立了德意志联邦共和国,又称“联邦德国”或“西德”。10月,在苏占区成立了德意志民主共和国,又称“民主德国”或“东德”

影响 标志着欧洲冷战对峙的局面基本形成

高潮: 北约成立 概况 1949年,美、英、法等12个国家的代表在华盛顿签署《北大西洋公约》,“北大西洋公约组织”成立,简称“北约”,总部设在比利时的布鲁塞尔

影响 形成了西方集体防御体系,美国从军事上加强了对西欧的控制

最终 形成: 华约成立 概况 1955年,苏联同7个东欧社会主义国家缔结了《华沙条约》,“华沙条约组织”成立,简称“华约”

影响 标志着美苏冷战对峙的两极格局最终形成

结束 1991年年底,苏联解体,冷战结束 2

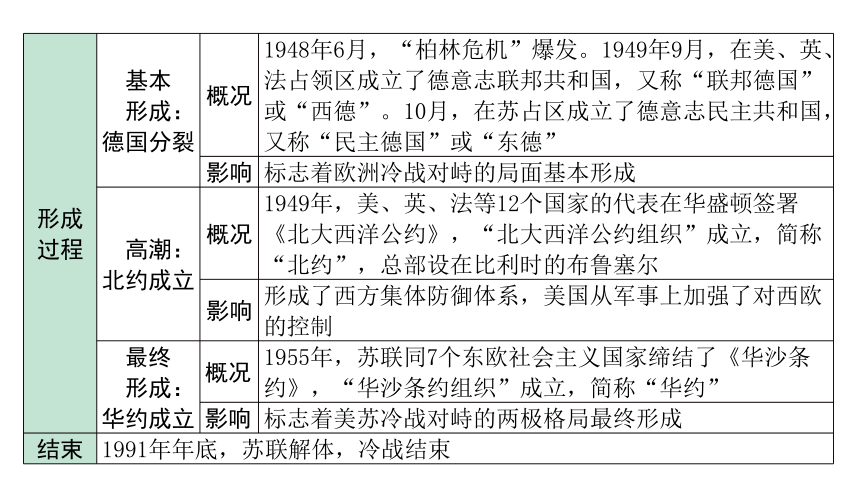

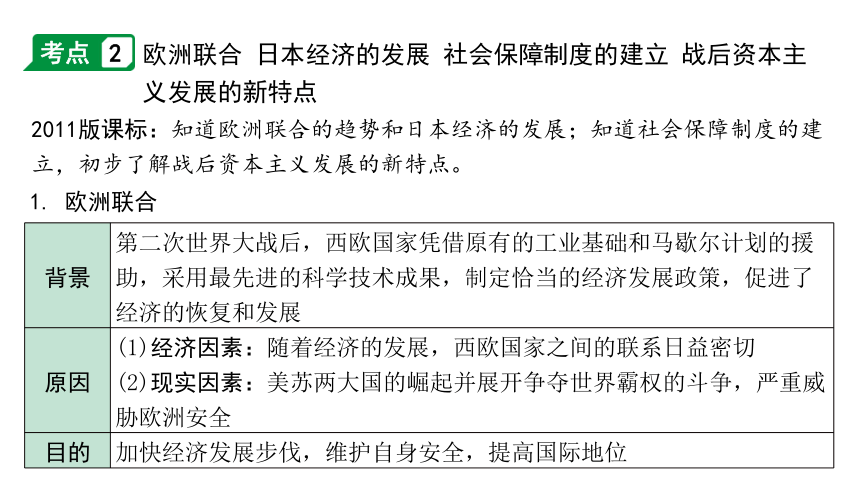

考点

欧洲联合 日本经济的发展 社会保障制度的建立 战后资本主义发展的新特点

2011版课标:知道欧洲联合的趋势和日本经济的发展;知道社会保障制度的建立,初步了解战后资本主义发展的新特点。

1. 欧洲联合

背景 第二次世界大战后,西欧国家凭借原有的工业基础和马歇尔计划的援助,采用最先进的科学技术成果,制定恰当的经济发展政策,促进了经济的恢复和发展

原因 (1)经济因素:随着经济的发展,西欧国家之间的联系日益密切

(2)现实因素:美苏两大国的崛起并展开争夺世界霸权的斗争,严重威胁欧洲安全

目的 加快经济发展步伐,维护自身安全,提高国际地位

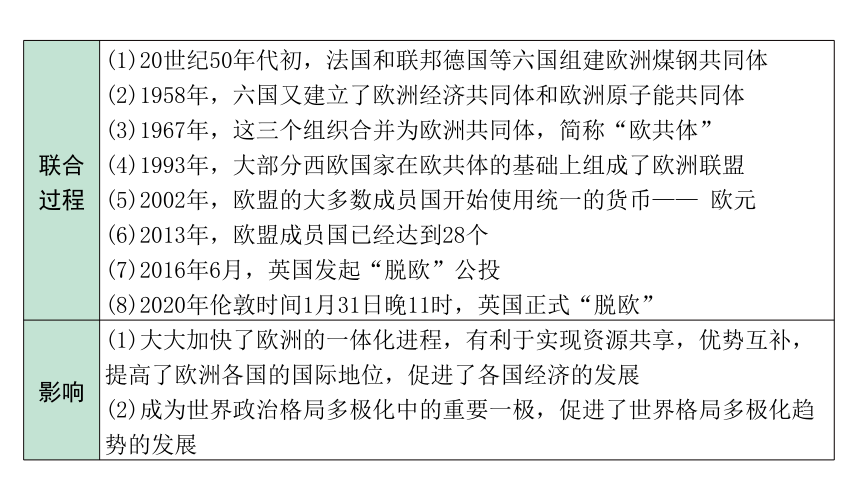

联合过程 (1)20世纪50年代初,法国和联邦德国等六国组建欧洲煤钢共同体

(2)1958年,六国又建立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体

(3)1967年,这三个组织合并为欧洲共同体,简称“欧共体”

(4)1993年,大部分西欧国家在欧共体的基础上组成了欧洲联盟

(5)2002年,欧盟的大多数成员国开始使用统一的货币—— 欧元

(6)2013年,欧盟成员国已经达到28个

(7)2016年6月,英国发起“脱欧”公投

(8)2020年伦敦时间1月31日晚11时,英国正式“脱欧”

影响 (1)大大加快了欧洲的一体化进程,有利于实现资源共享,优势互补,提高了欧洲各国的国际地位,促进了各国经济的发展

(2)成为世界政治格局多极化中的重要一极,促进了世界格局多极化趋势的发展

欧盟旗帜

【要点】欧盟;欧洲经济政治一体化组织;当今世界最重要的经济体之一

2. 日本经济的发展

原因 外部因素 (1)第二次世界大战后,美国在日本推行非军事化和民主化改革,推动日本政府颁布“和平宪法”

(2)冷战开始后,美国出于本国的战略需要,开始积极扶持日本

(3)朝鲜战争爆发后,日本获得了大量军需订单

内部因素 日本政府利用有利的外部环境,制定适当的经济政策,大力引进先进技术

表现 1968年,日本成为资本主义世界仅次于美国的第二经济大国 影响 (1)积极:日本经济迅速发展,国际地位得到提升(1956年,加入联合国) (2)消极:20世纪七八十年代以来,日本谋求成为政治大国的欲望日益强烈,军费开支不断增加,引起亚洲邻国的关注和不安 3. 社会保障制度的建立

目的 缓和社会矛盾

建立 (1)罗斯福新政期间,美国颁布了《社会保障法》,实行养老金制度、失业保险制度,向无依无靠者提供救济

(2)第二次世界大战后,主要资本主义国家纷纷调整政策,建立起社会保障制度

(3)1948年,英国宣布建成“福利国家”。不久,法国和联邦德国等国也宣布成为“福利国家”

(4)20世纪50年代,美国几次修订《社会保障法》,扩大受益群体,提高最低工资,资助贫困学生

完善 (1)随着福利政策的推行,西方主要资本主义国家逐步建立起包括医疗保健服务、养老、住房、失业保险和教育等在内的社会保障制度

(2)20世纪六七十年代,西方主要资本主义国家的社会保障制度进一步发展

评价 (1)积极:有利于缓和阶级矛盾,创造一个有利于经济发展的稳定的社会环境

(2)局限性:社会保障制度不能解决资本主义制度的基本矛盾

4. 战后资本主义发展的新特点

(1)国家对经济的大力干预,其实质是发达资本主义国家对生产关系的调整,是资本主义制度的自我完善

(2)第二次世界大战后,美国成为资本主义经济体系的中心

(3)资本主义进行内部调整,进行政治、经济方面的变革

(4)资本主义外部扩张,推动经济全球化(世界贸易组织、世界银行、跨国公司)

(5)社会保障制度(“福利国家”)建立

3

考点

苏联模式社会主义的推广 苏联的改革与变化 东欧剧变

苏联解体

2011版课标:知道苏联模式社会主义的推广,了解苏联的改革与变化以及苏联解体和东欧剧变。

1. 苏联模式社会主义的推广

概况 东欧 (1)政治:①1947年,苏联成立了“共产党和工人党情报局”,通过情报局控制东欧各国;②苏共还加强了对东欧各国共产党的控制,按照苏联模式对这些国家进行了全方位的内部改造

(2)经济:1949年,苏联同保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克等国建立了经济互助委员会,简称“经互会”,帮助东欧国家克服了战后经济困难,将各成员国的经济纳入苏联计划经济的轨道

中国 1949年,中苏建交;1950年,缔结了《中苏友好同盟互助条约》

影响 加强了社会主义阵营的力量 2. 苏联的改革与变化

赫鲁晓夫改革 时间 1953年赫鲁晓夫上台执政后 重点 经济领域

内容 (1)政治:批判斯大林个人崇拜 (2)经济:①农业:发动垦荒运动;发展饲料生产,广种玉米;取消农产品的义务交售制,改行收购制;②工业:改革工业管理体制等等 影响 (1)积极:赫鲁晓夫改革在一定程度上冲击了苏联模式 (2)消极:没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,并且存在严重偏差 勃列日涅夫 改革 时间 1964年勃列日涅夫开始执政后 重点 重工业,尤其是军事方面

内容 (1)经济:推行“新政策”,要求加速科技进步、完善经济管理体制和加强经济刺激 (2)军事:为了同美国展开军备竞赛,把科技进步的重心放在军事方面 影响 (1)积极:勃列日涅夫改革使苏联的综合国力特别是军事实力有所提高 (2)消极:①改革仍然没有从根本上突破高度集中的计划经济体制;②国民经济呈现出畸形发展状态,轻工业产品和新兴产业明显落后;③高投入、高消耗、低效率成为苏联经济的痼疾 戈尔 巴乔夫改革 时间 20世纪80年代后期 重点 前期集中在经济领域;后期转向政治体制改革

内容 (1)经济:实施加速经济改革的方案 (2)政治:取消苏共的领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化” 影响 (1)戈尔巴乔夫改革使人们的思想发生混乱,无政府状态蔓延,局势迅速失控 (2)各加盟共和国的分离趋势也随之加剧 3. 东欧剧变 苏联解体

东欧剧变 (1)20世纪80年代末,受戈尔巴乔夫改革的影响,东欧各国开始实行政治多元化,社会制度发生了根本性变化 (2)在政治上实行议会民主制和多党制;在经济上实行私有化基础上的市场经济 苏联解体 时间 1991年年底

原因 (1)根本原因:苏联模式的弊端长期得不到纠正,积累了许多矛盾和错误

(2)直接原因:戈尔巴乔夫的政治体制改革

(3)外部原因:西方国家长期推行“和平演变”战略

苏联解体 经过 (1)1991年8月19日,8名苏共高级官员发动政变,试图维护原联盟体制。失败后,戈尔巴乔夫辞去苏共中央总书记职务。俄罗斯领导人叶利钦控制全局,苏联的分裂进一步加快

(2)1991年年底,苏联解体

实质 社会制度的改变,即由社会主义制度转变为资本主义制度

影响 (1)对社会主义运动:是国际共产主义运动和社会主义事业的重大挫折,使社会主义运动陷入低潮

(2)对世界格局:两极格局瓦解,美国成为唯一的超级大国,造成世界力量对比失衡,加速了世界政治格局的多极化进程

4

考点

万隆会议 非洲民族独立运动 巴拿马收回运河主权

2011版课标:通过万隆会议、“非洲年”、巴拿马收回运河主权等史实,知道战后殖民体系的崩溃和亚非拉国家为捍卫国家主权、发展经济所进行的斗争。

万隆会议 时间 1955年4月 地点 印度尼西亚的万隆

参会国 亚洲、非洲的29个国家和地区的代表 概况 (1)会议通过了和平相处、友好合作的十项原则 (2)周恩来提出的“求同存异”方针,保证了会议的顺利进行 性质 万隆会议是第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议 万隆会议 影响 (1)对世界:①提高了亚非国家和地区的民族自信,鼓舞了亚非拉人民争取民族独立的斗争;②发展中国家作为一支新兴独立的政治力量登上了国际舞台 (2)对中国:①扩大了中国在国际上的影响,促进了中国同亚非各国的团结与合作;②中国提出的和平共处五项原则受到国际社会的认可,逐渐推行开来

万隆精神 会议体现的亚非国家和地区团结合作、友好相处,共同反对帝国主义和殖民主义,争取和巩固民族独立,保卫世界和平的精神,被称为“万隆精神” 【要点】第一次亚非会议;周恩来提出“求同存异”的方针

周恩来在万隆会议上发言

非洲民族独立运动 进程 高潮 20世纪六七十年代,非洲民族独立运动进入高潮,绝大多数殖民地国家先后获得了独立。1960年,非洲有17个国家获得独立,这一年因此被称为“非洲年”

胜利结束 1990年,纳米毕业独立标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁

意义 (1)沉重打击了殖民主义,帝国主义在非洲的殖民体系崩溃 (2)新兴的非洲独立国家成为一支重要的反帝反殖民力量,在国际舞台上发挥着重要作用 巴拿马收回运河主权 (1)1977年,巴拿马与美国签订条约。后来,收回了运河区的海关、邮政、司法等主权,并参与运河的管理和营运 (2)1999年年底,巴拿马收回运河区全部主权 有奖征集

历史课件咨询:微信扫码

或添加微信号 18191862527

中考备考的优质原创复习课件

本课件的修改版本

使用本课件的课堂教学照片或视频

征集内容

2022季万唯图书

投稿奖品

投稿方式

微信扫码直接投稿

邮箱投稿:3523853049@

(投稿时请标明:地市+学校+姓名+联系方式)

世界现代史 二战后的世界变化

单元概览

1

双线模式学考点

2

单元概览

历史时序

1947年

3月

中国:

1949年

1953年

1957年

1978年

1949年

1948年

1964年

1967年

20世纪80年代后期

1991年

1993年

“一五”计划

1979年

杜鲁门

主义

出台

北约

成立

华约

成立

欧洲共同体

成立

苏联

解体

美苏冷战时期

两极格局

马歇尔

计划提出

勃列日涅夫

开始执政

戈尔巴乔夫改革开始

中共十一届三中全会召开

中美正式建交

1955年

1953年

赫鲁晓夫上台改革

英国宣

布建成

“福利国家”

1947年

1971年

中国恢复在联合国的合法

席位

1956年

1950年

中华人民共和国成立

抗美

援朝

三大改造

世界:

德国分裂

欧洲联盟成立

周年

75周年

75周年

55周年

单元导语

第二次世界大战后,世界形势发生了重大变化:

战后初期,美国成为资本主义世界的头号强国,而社会主义苏联是这一时期唯一能与美国抗衡的国家。美苏两国之间开始了长达数十年的冷战对峙局面。第二次世界大战后,一些资本主义国家相继调整统治政策,逐步实现经济复苏。苏联和东欧国家的社会主义建设取得很大成就,也遇到不少挫折。与此同时,亚非拉地区的民族解放运动空前高涨,世界资本主义殖民体系逐渐崩溃。广大发展中国家日益成为影响世界发展的重要力量。

双线模式学考点

1

考点

美苏冷战 杜鲁门主义 德国分裂 北约与华约

2011版课标:知道杜鲁门主义、德国分裂、“北约”与“华约”,了解美苏冷战对峙局面的形成。

背景 (1)美国:第二次世界大战后,美国成为世界上军事、经济实力最强大的国家,称霸的欲望十分强烈

(2)苏联:苏联将资本主义的美国作为防御对象

原因 美、苏两国的国家战略的对立和社会制度的巨大差异,使双方的对抗、冲突不断加剧

形成 过程 开始:杜鲁门主义 提出 1947年3月,美国总统杜鲁门在国会发表演说,宣称美国将领导和帮助所有选择“自由制度”、抵抗极权统治的力量,这篇演说提出的政策被称为“杜鲁门主义”

影响 杜鲁门主义的出台,标志着美、苏战时同盟关系正式破裂,冷战开始

发展:马歇尔计划 提出 1947年,美国国务卿马歇尔提出“欧洲复兴计划”,即马歇尔计划,企图通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度

影响 (1)对美国:①是杜鲁门主义的一次大规模运用,也是美国实施冷战政策的又一重要步骤;②使美国在西欧的势力更为巩固,加强了对西欧的控制

(2)对西欧:促进了经济的恢复和发展,稳定了欧洲的社会秩序,客观上促进了欧洲一体化进程

形成过程 基本 形成: 德国分裂 概况 1948年6月,“柏林危机”爆发。1949年9月,在美、英、法占领区成立了德意志联邦共和国,又称“联邦德国”或“西德”。10月,在苏占区成立了德意志民主共和国,又称“民主德国”或“东德”

影响 标志着欧洲冷战对峙的局面基本形成

高潮: 北约成立 概况 1949年,美、英、法等12个国家的代表在华盛顿签署《北大西洋公约》,“北大西洋公约组织”成立,简称“北约”,总部设在比利时的布鲁塞尔

影响 形成了西方集体防御体系,美国从军事上加强了对西欧的控制

最终 形成: 华约成立 概况 1955年,苏联同7个东欧社会主义国家缔结了《华沙条约》,“华沙条约组织”成立,简称“华约”

影响 标志着美苏冷战对峙的两极格局最终形成

结束 1991年年底,苏联解体,冷战结束 2

考点

欧洲联合 日本经济的发展 社会保障制度的建立 战后资本主义发展的新特点

2011版课标:知道欧洲联合的趋势和日本经济的发展;知道社会保障制度的建立,初步了解战后资本主义发展的新特点。

1. 欧洲联合

背景 第二次世界大战后,西欧国家凭借原有的工业基础和马歇尔计划的援助,采用最先进的科学技术成果,制定恰当的经济发展政策,促进了经济的恢复和发展

原因 (1)经济因素:随着经济的发展,西欧国家之间的联系日益密切

(2)现实因素:美苏两大国的崛起并展开争夺世界霸权的斗争,严重威胁欧洲安全

目的 加快经济发展步伐,维护自身安全,提高国际地位

联合过程 (1)20世纪50年代初,法国和联邦德国等六国组建欧洲煤钢共同体

(2)1958年,六国又建立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体

(3)1967年,这三个组织合并为欧洲共同体,简称“欧共体”

(4)1993年,大部分西欧国家在欧共体的基础上组成了欧洲联盟

(5)2002年,欧盟的大多数成员国开始使用统一的货币—— 欧元

(6)2013年,欧盟成员国已经达到28个

(7)2016年6月,英国发起“脱欧”公投

(8)2020年伦敦时间1月31日晚11时,英国正式“脱欧”

影响 (1)大大加快了欧洲的一体化进程,有利于实现资源共享,优势互补,提高了欧洲各国的国际地位,促进了各国经济的发展

(2)成为世界政治格局多极化中的重要一极,促进了世界格局多极化趋势的发展

欧盟旗帜

【要点】欧盟;欧洲经济政治一体化组织;当今世界最重要的经济体之一

2. 日本经济的发展

原因 外部因素 (1)第二次世界大战后,美国在日本推行非军事化和民主化改革,推动日本政府颁布“和平宪法”

(2)冷战开始后,美国出于本国的战略需要,开始积极扶持日本

(3)朝鲜战争爆发后,日本获得了大量军需订单

内部因素 日本政府利用有利的外部环境,制定适当的经济政策,大力引进先进技术

表现 1968年,日本成为资本主义世界仅次于美国的第二经济大国 影响 (1)积极:日本经济迅速发展,国际地位得到提升(1956年,加入联合国) (2)消极:20世纪七八十年代以来,日本谋求成为政治大国的欲望日益强烈,军费开支不断增加,引起亚洲邻国的关注和不安 3. 社会保障制度的建立

目的 缓和社会矛盾

建立 (1)罗斯福新政期间,美国颁布了《社会保障法》,实行养老金制度、失业保险制度,向无依无靠者提供救济

(2)第二次世界大战后,主要资本主义国家纷纷调整政策,建立起社会保障制度

(3)1948年,英国宣布建成“福利国家”。不久,法国和联邦德国等国也宣布成为“福利国家”

(4)20世纪50年代,美国几次修订《社会保障法》,扩大受益群体,提高最低工资,资助贫困学生

完善 (1)随着福利政策的推行,西方主要资本主义国家逐步建立起包括医疗保健服务、养老、住房、失业保险和教育等在内的社会保障制度

(2)20世纪六七十年代,西方主要资本主义国家的社会保障制度进一步发展

评价 (1)积极:有利于缓和阶级矛盾,创造一个有利于经济发展的稳定的社会环境

(2)局限性:社会保障制度不能解决资本主义制度的基本矛盾

4. 战后资本主义发展的新特点

(1)国家对经济的大力干预,其实质是发达资本主义国家对生产关系的调整,是资本主义制度的自我完善

(2)第二次世界大战后,美国成为资本主义经济体系的中心

(3)资本主义进行内部调整,进行政治、经济方面的变革

(4)资本主义外部扩张,推动经济全球化(世界贸易组织、世界银行、跨国公司)

(5)社会保障制度(“福利国家”)建立

3

考点

苏联模式社会主义的推广 苏联的改革与变化 东欧剧变

苏联解体

2011版课标:知道苏联模式社会主义的推广,了解苏联的改革与变化以及苏联解体和东欧剧变。

1. 苏联模式社会主义的推广

概况 东欧 (1)政治:①1947年,苏联成立了“共产党和工人党情报局”,通过情报局控制东欧各国;②苏共还加强了对东欧各国共产党的控制,按照苏联模式对这些国家进行了全方位的内部改造

(2)经济:1949年,苏联同保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克等国建立了经济互助委员会,简称“经互会”,帮助东欧国家克服了战后经济困难,将各成员国的经济纳入苏联计划经济的轨道

中国 1949年,中苏建交;1950年,缔结了《中苏友好同盟互助条约》

影响 加强了社会主义阵营的力量 2. 苏联的改革与变化

赫鲁晓夫改革 时间 1953年赫鲁晓夫上台执政后 重点 经济领域

内容 (1)政治:批判斯大林个人崇拜 (2)经济:①农业:发动垦荒运动;发展饲料生产,广种玉米;取消农产品的义务交售制,改行收购制;②工业:改革工业管理体制等等 影响 (1)积极:赫鲁晓夫改革在一定程度上冲击了苏联模式 (2)消极:没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,并且存在严重偏差 勃列日涅夫 改革 时间 1964年勃列日涅夫开始执政后 重点 重工业,尤其是军事方面

内容 (1)经济:推行“新政策”,要求加速科技进步、完善经济管理体制和加强经济刺激 (2)军事:为了同美国展开军备竞赛,把科技进步的重心放在军事方面 影响 (1)积极:勃列日涅夫改革使苏联的综合国力特别是军事实力有所提高 (2)消极:①改革仍然没有从根本上突破高度集中的计划经济体制;②国民经济呈现出畸形发展状态,轻工业产品和新兴产业明显落后;③高投入、高消耗、低效率成为苏联经济的痼疾 戈尔 巴乔夫改革 时间 20世纪80年代后期 重点 前期集中在经济领域;后期转向政治体制改革

内容 (1)经济:实施加速经济改革的方案 (2)政治:取消苏共的领导地位,实行多党制,倡导“公开性”和“政治多元化” 影响 (1)戈尔巴乔夫改革使人们的思想发生混乱,无政府状态蔓延,局势迅速失控 (2)各加盟共和国的分离趋势也随之加剧 3. 东欧剧变 苏联解体

东欧剧变 (1)20世纪80年代末,受戈尔巴乔夫改革的影响,东欧各国开始实行政治多元化,社会制度发生了根本性变化 (2)在政治上实行议会民主制和多党制;在经济上实行私有化基础上的市场经济 苏联解体 时间 1991年年底

原因 (1)根本原因:苏联模式的弊端长期得不到纠正,积累了许多矛盾和错误

(2)直接原因:戈尔巴乔夫的政治体制改革

(3)外部原因:西方国家长期推行“和平演变”战略

苏联解体 经过 (1)1991年8月19日,8名苏共高级官员发动政变,试图维护原联盟体制。失败后,戈尔巴乔夫辞去苏共中央总书记职务。俄罗斯领导人叶利钦控制全局,苏联的分裂进一步加快

(2)1991年年底,苏联解体

实质 社会制度的改变,即由社会主义制度转变为资本主义制度

影响 (1)对社会主义运动:是国际共产主义运动和社会主义事业的重大挫折,使社会主义运动陷入低潮

(2)对世界格局:两极格局瓦解,美国成为唯一的超级大国,造成世界力量对比失衡,加速了世界政治格局的多极化进程

4

考点

万隆会议 非洲民族独立运动 巴拿马收回运河主权

2011版课标:通过万隆会议、“非洲年”、巴拿马收回运河主权等史实,知道战后殖民体系的崩溃和亚非拉国家为捍卫国家主权、发展经济所进行的斗争。

万隆会议 时间 1955年4月 地点 印度尼西亚的万隆

参会国 亚洲、非洲的29个国家和地区的代表 概况 (1)会议通过了和平相处、友好合作的十项原则 (2)周恩来提出的“求同存异”方针,保证了会议的顺利进行 性质 万隆会议是第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议 万隆会议 影响 (1)对世界:①提高了亚非国家和地区的民族自信,鼓舞了亚非拉人民争取民族独立的斗争;②发展中国家作为一支新兴独立的政治力量登上了国际舞台 (2)对中国:①扩大了中国在国际上的影响,促进了中国同亚非各国的团结与合作;②中国提出的和平共处五项原则受到国际社会的认可,逐渐推行开来

万隆精神 会议体现的亚非国家和地区团结合作、友好相处,共同反对帝国主义和殖民主义,争取和巩固民族独立,保卫世界和平的精神,被称为“万隆精神” 【要点】第一次亚非会议;周恩来提出“求同存异”的方针

周恩来在万隆会议上发言

非洲民族独立运动 进程 高潮 20世纪六七十年代,非洲民族独立运动进入高潮,绝大多数殖民地国家先后获得了独立。1960年,非洲有17个国家获得独立,这一年因此被称为“非洲年”

胜利结束 1990年,纳米毕业独立标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁

意义 (1)沉重打击了殖民主义,帝国主义在非洲的殖民体系崩溃 (2)新兴的非洲独立国家成为一支重要的反帝反殖民力量,在国际舞台上发挥着重要作用 巴拿马收回运河主权 (1)1977年,巴拿马与美国签订条约。后来,收回了运河区的海关、邮政、司法等主权,并参与运河的管理和营运 (2)1999年年底,巴拿马收回运河区全部主权 有奖征集

历史课件咨询:微信扫码

或添加微信号 18191862527

中考备考的优质原创复习课件

本课件的修改版本

使用本课件的课堂教学照片或视频

征集内容

2022季万唯图书

投稿奖品

投稿方式

微信扫码直接投稿

邮箱投稿:3523853049@

(投稿时请标明:地市+学校+姓名+联系方式)

同课章节目录