第二单元 官员的选拔与管理 练习(含答案)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 第二单元 官员的选拔与管理 练习(含答案)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修一 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-30 08:30:36 | ||

图片预览

文档简介

第二单元官员的选拔与管理

一、选择题

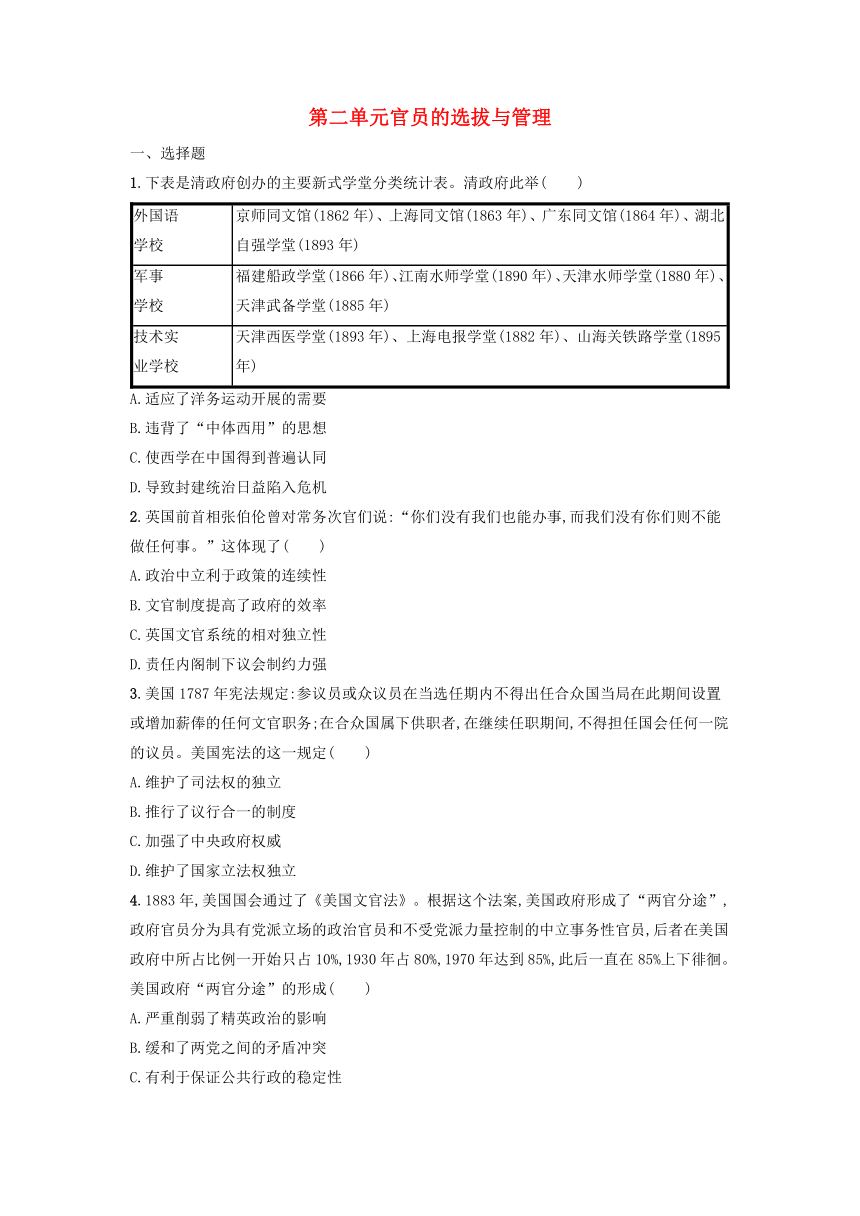

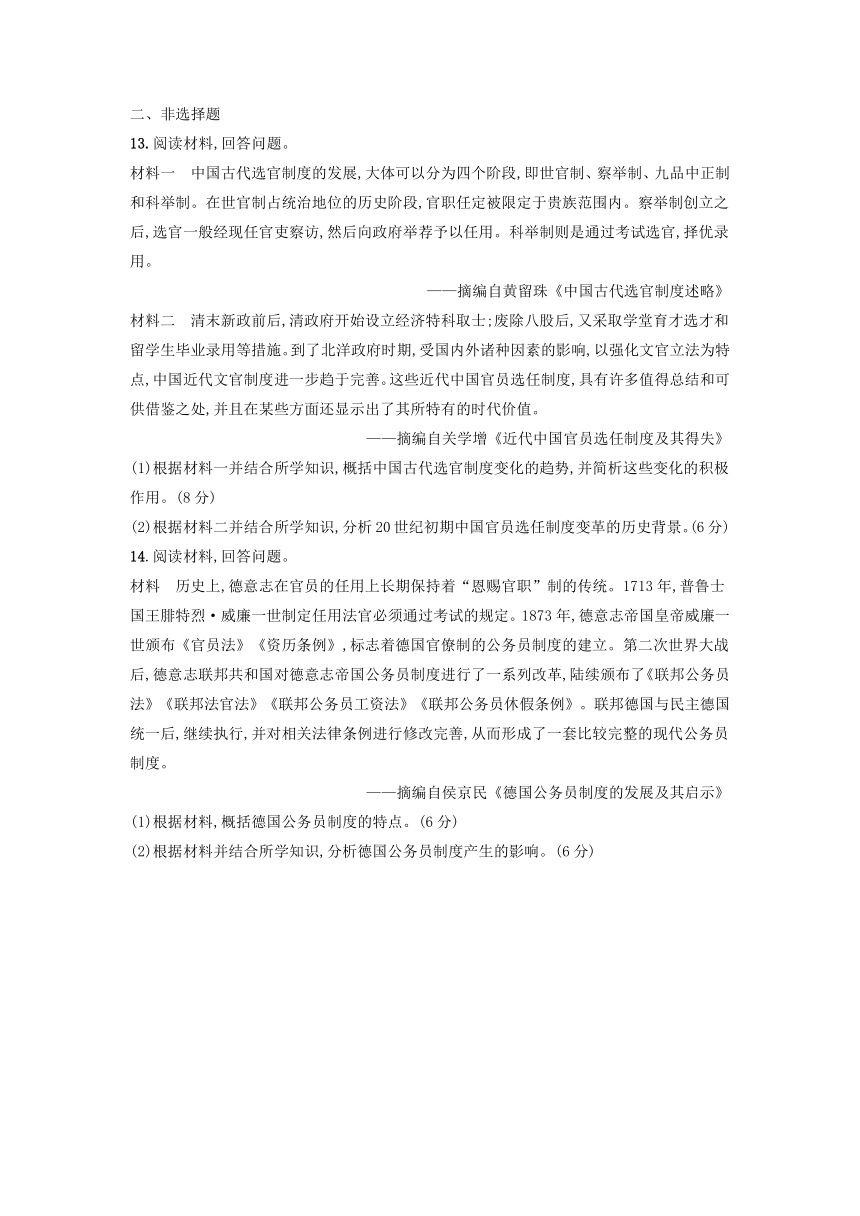

1.下表是清政府创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( )

外国语 学校 京师同文馆(1862年)、上海同文馆(1863年)、广东同文馆(1864年)、湖北自强学堂(1893年)

军事 学校 福建船政学堂(1866年)、江南水师学堂(1890年)、天津水师学堂(1880年)、天津武备学堂(1885年)

技术实 业学校 天津西医学堂(1893年)、上海电报学堂(1882年)、山海关铁路学堂(1895年)

A.适应了洋务运动开展的需要

B.违背了“中体西用”的思想

C.使西学在中国得到普遍认同

D.导致封建统治日益陷入危机

2.英国前首相张伯伦曾对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事。”这体现了( )

A.政治中立利于政策的连续性

B.文官制度提高了政府的效率

C.英国文官系统的相对独立性

D.责任内阁制下议会制约力强

3.美国1787年宪法规定:参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局在此期间设置或增加薪俸的任何文官职务;在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议员。美国宪法的这一规定( )

A.维护了司法权的独立

B.推行了议行合一的制度

C.加强了中央政府权威

D.维护了国家立法权独立

4.1883年,美国国会通过了《美国文官法》。根据这个法案,美国政府形成了“两官分途”,政府官员分为具有党派立场的政治官员和不受党派力量控制的中立事务性官员,后者在美国政府中所占比例一开始只占10%,1930年占80%,1970年达到85%,此后一直在85%上下徘徊。美国政府“两官分途”的形成( )

A.严重削弱了精英政治的影响

B.缓和了两党之间的矛盾冲突

C.有利于保证公共行政的稳定性

D.加强了联邦政府的行政权力

5.下面是清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表,从中获取的正确信息是( )

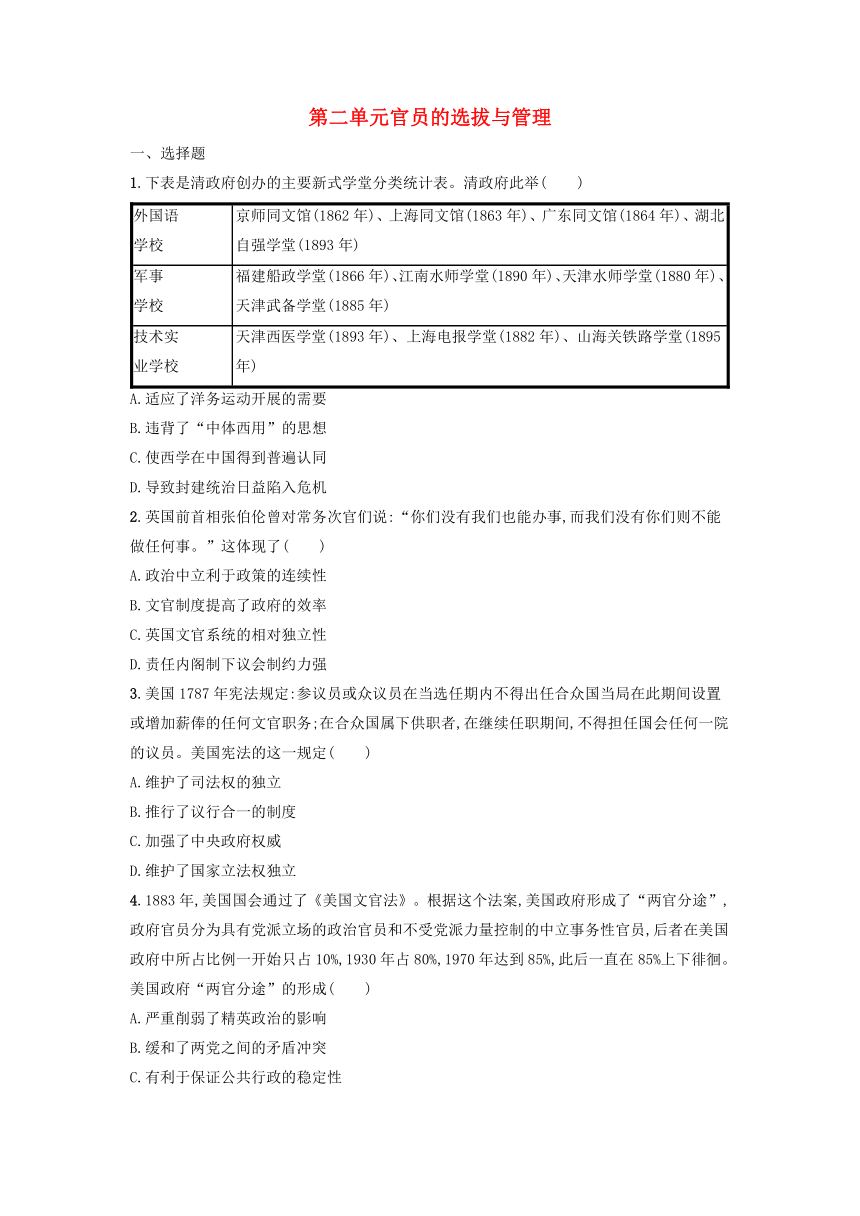

课程 修身 读经 讲经 中国 文学 外语 历史 地理 几何 代数 理化 植物 动物 图画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.教育出现近代化趋势

B.殖民地教育特征明显

C.传统教育仍占主导地位

D.近代教育已取代传统教育

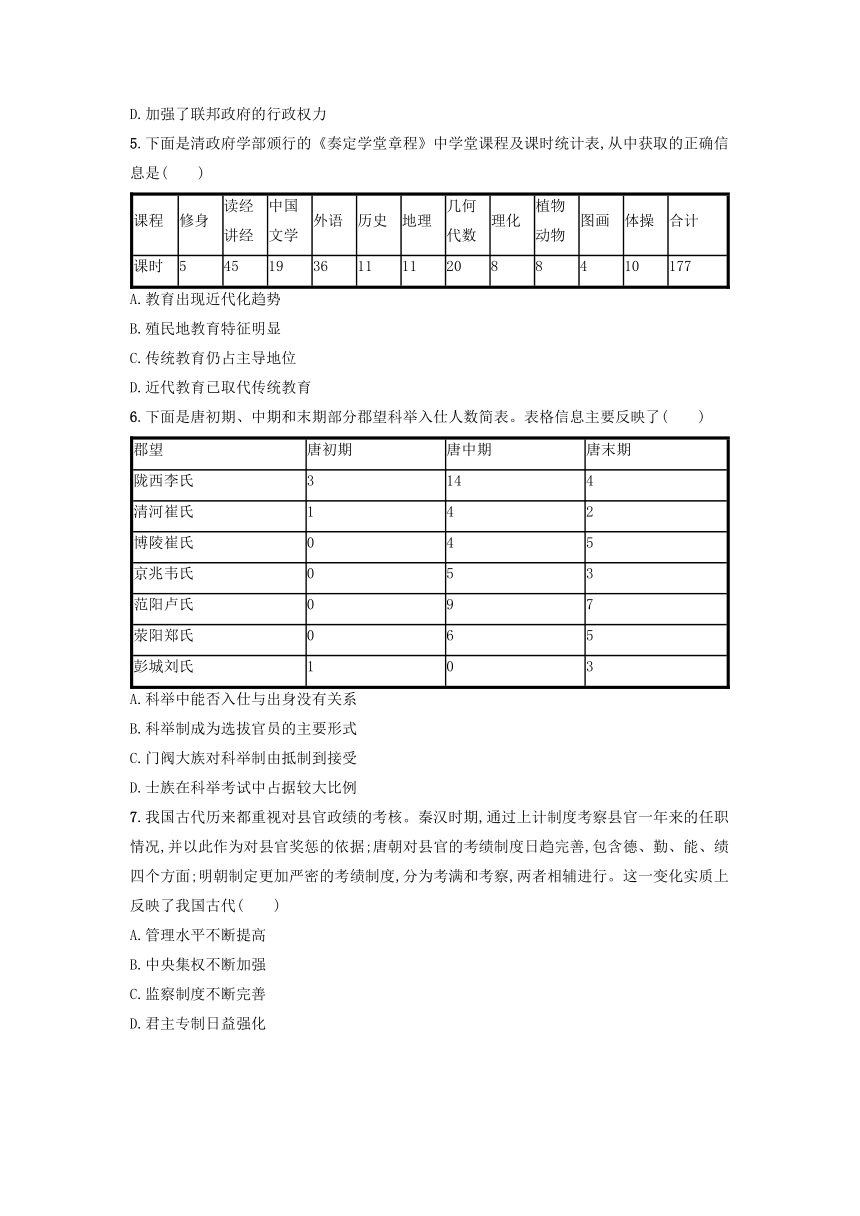

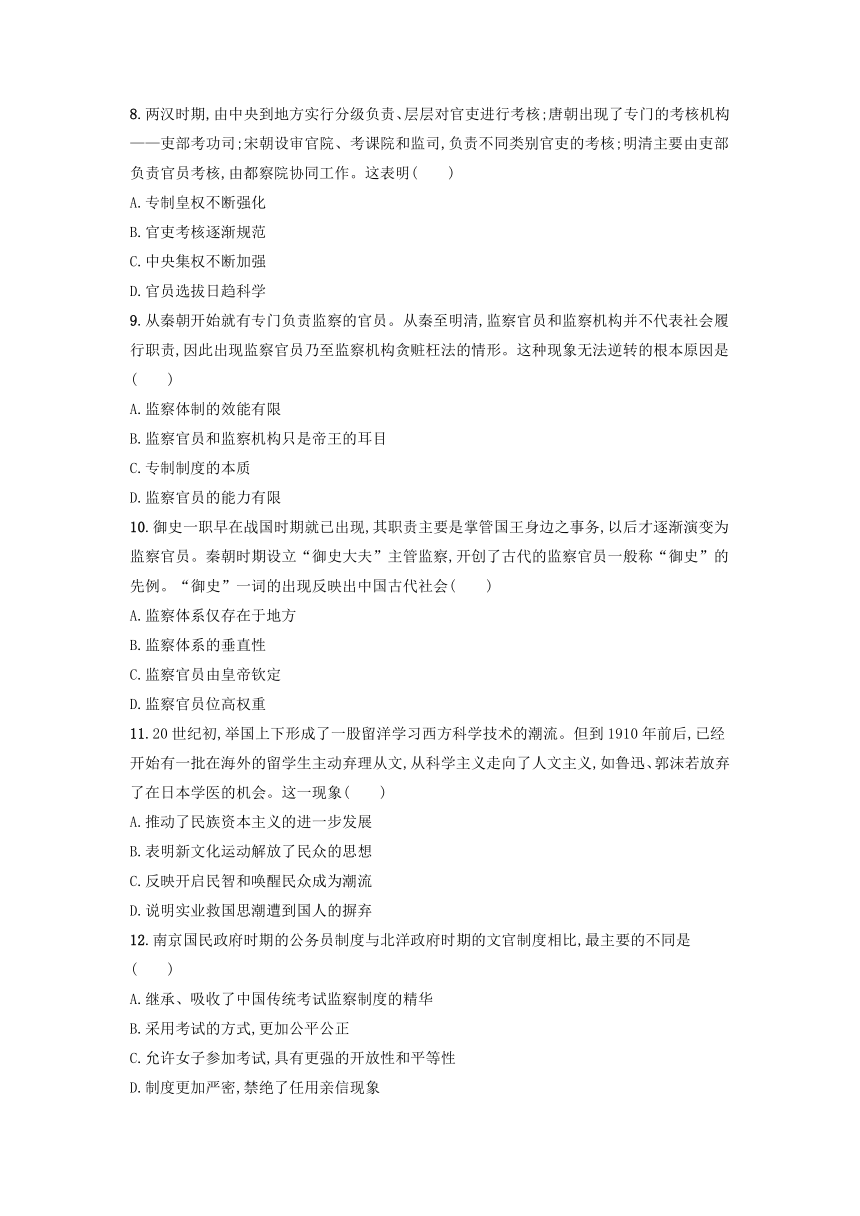

6.下面是唐初期、中期和末期部分郡望科举入仕人数简表。表格信息主要反映了( )

郡望 唐初期 唐中期 唐末期

陇西李氏 3 14 4

清河崔氏 1 4 2

博陵崔氏 0 4 5

京兆韦氏 0 5 3

范阳卢氏 0 9 7

荥阳郑氏 0 6 5

彭城刘氏 1 0 3

A.科举中能否入仕与出身没有关系

B.科举制成为选拔官员的主要形式

C.门阀大族对科举制由抵制到接受

D.士族在科举考试中占据较大比例

7.我国古代历来都重视对县官政绩的考核。秦汉时期,通过上计制度考察县官一年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐朝对县官的考绩制度日趋完善,包含德、勤、能、绩四个方面;明朝制定更加严密的考绩制度,分为考满和考察,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代( )

A.管理水平不断提高

B.中央集权不断加强

C.监察制度不断完善

D.君主专制日益强化

8.两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核;唐朝出现了专门的考核机构——吏部考功司;宋朝设审官院、考课院和监司,负责不同类别官吏的考核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明( )

A.专制皇权不断强化

B.官吏考核逐渐规范

C.中央集权不断加强

D.官员选拔日趋科学

9.从秦朝开始就有专门负责监察的官员。从秦至明清,监察官员和监察机构并不代表社会履行职责,因此出现监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形。这种现象无法逆转的根本原因是( )

A.监察体制的效能有限

B.监察官员和监察机构只是帝王的耳目

C.专制制度的本质

D.监察官员的能力有限

10.御史一职早在战国时期就已出现,其职责主要是掌管国王身边之事务,以后才逐渐演变为监察官员。秦朝时期设立“御史大夫”主管监察,开创了古代的监察官员一般称“御史”的先例。“御史”一词的出现反映出中国古代社会( )

A.监察体系仅存在于地方

B.监察体系的垂直性

C.监察官员由皇帝钦定

D.监察官员位高权重

11.20世纪初,举国上下形成了一股留洋学习西方科学技术的潮流。但到1910年前后,已经开始有一批在海外的留学生主动弃理从文,从科学主义走向了人文主义,如鲁迅、郭沫若放弃了在日本学医的机会。这一现象( )

A.推动了民族资本主义的进一步发展

B.表明新文化运动解放了民众的思想

C.反映开启民智和唤醒民众成为潮流

D.说明实业救国思潮遭到国人的摒弃

12.南京国民政府时期的公务员制度与北洋政府时期的文官制度相比,最主要的不同是( )

A.继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华

B.采用考试的方式,更加公平公正

C.允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

D.制度更加严密,禁绝了任用亲信现象

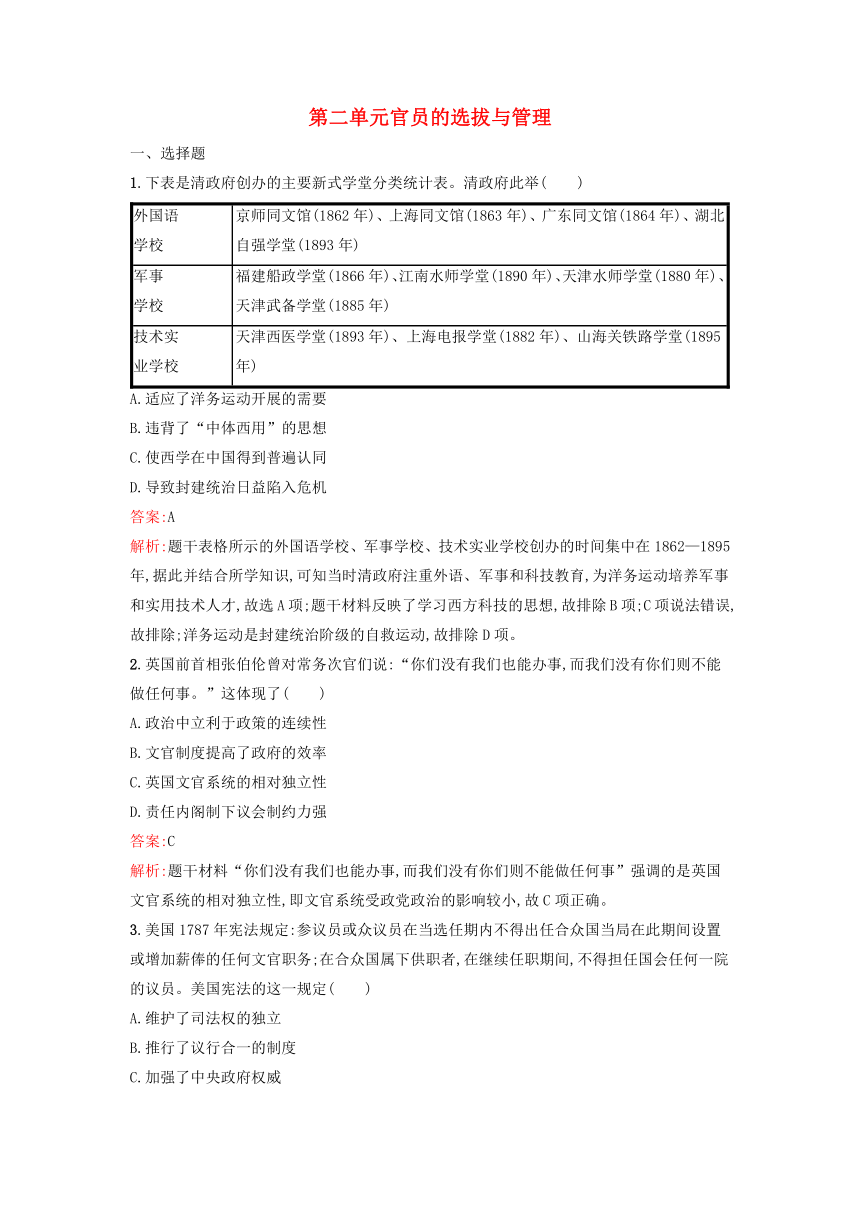

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代选官制度的发展,大体可以分为四个阶段,即世官制、察举制、九品中正制和科举制。在世官制占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(6分)

14.阅读材料,回答问题。

材料 历史上,德意志在官员的任用上长期保持着“恩赐官职”制的传统。1713年,普鲁士国王腓特烈·威廉一世制定任用法官必须通过考试的规定。1873年,德意志帝国皇帝威廉一世颁布《官员法》《资历条例》,标志着德国官僚制的公务员制度的建立。第二次世界大战后,德意志联邦共和国对德意志帝国公务员制度进行了一系列改革,陆续颁布了《联邦公务员法》《联邦法官法》《联邦公务员工资法》《联邦公务员休假条例》。联邦德国与民主德国统一后,继续执行,并对相关法律条例进行修改完善,从而形成了一套比较完整的现代公务员制度。

——摘编自侯京民《德国公务员制度的发展及其启示》

(1)根据材料,概括德国公务员制度的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析德国公务员制度产生的影响。(6分)

第二单元官员的选拔与管理

一、选择题

1.下表是清政府创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( )

外国语 学校 京师同文馆(1862年)、上海同文馆(1863年)、广东同文馆(1864年)、湖北自强学堂(1893年)

军事 学校 福建船政学堂(1866年)、江南水师学堂(1890年)、天津水师学堂(1880年)、天津武备学堂(1885年)

技术实 业学校 天津西医学堂(1893年)、上海电报学堂(1882年)、山海关铁路学堂(1895年)

A.适应了洋务运动开展的需要

B.违背了“中体西用”的思想

C.使西学在中国得到普遍认同

D.导致封建统治日益陷入危机

答案:A

解析:题干表格所示的外国语学校、军事学校、技术实业学校创办的时间集中在1862—1895年,据此并结合所学知识,可知当时清政府注重外语、军事和科技教育,为洋务运动培养军事和实用技术人才,故选A项;题干材料反映了学习西方科技的思想,故排除B项;C项说法错误,故排除;洋务运动是封建统治阶级的自救运动,故排除D项。

2.英国前首相张伯伦曾对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事。”这体现了( )

A.政治中立利于政策的连续性

B.文官制度提高了政府的效率

C.英国文官系统的相对独立性

D.责任内阁制下议会制约力强

答案:C

解析:题干材料“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事”强调的是英国文官系统的相对独立性,即文官系统受政党政治的影响较小,故C项正确。

3.美国1787年宪法规定:参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局在此期间设置或增加薪俸的任何文官职务;在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议员。美国宪法的这一规定( )

A.维护了司法权的独立

B.推行了议行合一的制度

C.加强了中央政府权威

D.维护了国家立法权独立

答案:D

解析:根据题干材料“参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局……任何文官职务”“在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议员”并结合所学知识,可知强调了国家立法权独立,故D项符合题意。

4.1883年,美国国会通过了《美国文官法》。根据这个法案,美国政府形成了“两官分途”,政府官员分为具有党派立场的政治官员和不受党派力量控制的中立事务性官员,后者在美国政府中所占比例一开始只占10%,1930年占80%,1970年达到85%,此后一直在85%上下徘徊。美国政府“两官分途”的形成( )

A.严重削弱了精英政治的影响

B.缓和了两党之间的矛盾冲突

C.有利于保证公共行政的稳定性

D.加强了联邦政府的行政权力

答案:C

解析:中立事务性官员不是依靠政党的力量入职而是依靠自身素质入职,属于精英分子,题干材料体现的是美国精英政治的影响正日益增强,而不是削弱,故A项错误;中立事务性官员的增多不会影响两党之间的矛盾变化,故B项错误;根据题干材料,可知不受党派力量控制的中立事务性官员逐渐占据主流,之后保持较为稳定的比例,这有利于公共行政的稳定性,故C项正确;题干材料没有体现联邦政府行政权力的加强,故D项错误。

5.下面是清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表,从中获取的正确信息是( )

课程 修身 读经 讲经 中国 文学 外语 历史 地理 几何 代数 理化 植物 动物 图画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.教育出现近代化趋势

B.殖民地教育特征明显

C.传统教育仍占主导地位

D.近代教育已取代传统教育

答案:A

解析:从课程分类来看,既有中国儒家经学,也有西方自然科学等课程;从课时分布来看,儒学与西学课时比例差别不大,说明教育出现近代化趋势,故A项正确;B项不符合史实,故排除;C项与题干材料不符,故排除;题干材料体现的是近代教育与传统教育并行的局面,故排除D项。

6.下面是唐初期、中期和末期部分郡望科举入仕人数简表。表格信息主要反映了( )

郡望 唐初期 唐中期 唐末期

陇西李氏 3 14 4

清河崔氏 1 4 2

博陵崔氏 0 4 5

京兆韦氏 0 5 3

范阳卢氏 0 9 7

荥阳郑氏 0 6 5

彭城刘氏 1 0 3

A.科举中能否入仕与出身没有关系

B.科举制成为选拔官员的主要形式

C.门阀大族对科举制由抵制到接受

D.士族在科举考试中占据较大比例

答案:C

解析:根据题干表格可知士族科举入仕的人数逐渐增多,说明门阀大族对科举制由抵制到接受,故选C项;出身对科举入仕有一定的影响,故排除A项;仅根据门阀大族的科举入仕人数不能说明科举制成为选官的主要形式,也无法说明士族在科举考试中占据较大比例,故排除B、D两项。

7.我国古代历来都重视对县官政绩的考核。秦汉时期,通过上计制度考察县官一年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐朝对县官的考绩制度日趋完善,包含德、勤、能、绩四个方面;明朝制定更加严密的考绩制度,分为考满和考察,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代( )

A.管理水平不断提高

B.中央集权不断加强

C.监察制度不断完善

D.君主专制日益强化

答案:B

解析:根据题干材料“实质上”,可知管理水平不断提高是现象,故A项错误;题干材料表明县官考核制度逐步完善,反映了中央注重对地方官员——县官的管理,其实质是中央集权的不断加强,故B项正确;监察制度不断完善也是现象,不是实质,故C项错误;题干材料没有提及君主专制日益强化,故排除D项。

8.两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核;唐朝出现了专门的考核机构——吏部考功司;宋朝设审官院、考课院和监司,负责不同类别官吏的考核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明( )

A.专制皇权不断强化

B.官吏考核逐渐规范

C.中央集权不断加强

D.官员选拔日趋科学

答案:B

解析:根据题干材料,可知中国古代不仅有专门的机构考核官员,还有监察等部门的参与,实行严格的考核制度,这说明中国古代考核制度日趋规范化,故选B项。

9.从秦朝开始就有专门负责监察的官员。从秦至明清,监察官员和监察机构并不代表社会履行职责,因此出现监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形。这种现象无法逆转的根本原因是( )

A.监察体制的效能有限

B.监察官员和监察机构只是帝王的耳目

C.专制制度的本质

D.监察官员的能力有限

答案:C

解析:结合所学知识,可知监察体制的建立在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败,但是在君主专制条件下设立监察机构的目的是维护君主专制。因监察官员和监察机构的权力来源于皇帝,所以他们只服务于皇帝,这就决定了其权力有限、效能有限,故C项符合题意。

10.御史一职早在战国时期就已出现,其职责主要是掌管国王身边之事务,以后才逐渐演变为监察官员。秦朝时期设立“御史大夫”主管监察,开创了古代的监察官员一般称“御史”的先例。“御史”一词的出现反映出中国古代社会( )

A.监察体系仅存在于地方

B.监察体系的垂直性

C.监察官员由皇帝钦定

D.监察官员位高权重

答案:B

解析:中国古代的监察官员主要是为帝王服务,这一机构直属于皇帝,体现出管理的垂直性,故B项正确;监察官员监察中央和地方的官吏,故A项错误;监察官员不一定都是皇帝钦定,故C项错误;题干材料没有体现出监察官员的地位,故D项错误。

11.20世纪初,举国上下形成了一股留洋学习西方科学技术的潮流。但到1910年前后,已经开始有一批在海外的留学生主动弃理从文,从科学主义走向了人文主义,如鲁迅、郭沫若放弃了在日本学医的机会。这一现象( )

A.推动了民族资本主义的进一步发展

B.表明新文化运动解放了民众的思想

C.反映开启民智和唤醒民众成为潮流

D.说明实业救国思潮遭到国人的摒弃

答案:C

解析:根据题干材料,可知1910年前后,大批留学生弃理从文,说明他们认为要改变中国的现状不能仅学技术,必须通过人文文化对民众进行思想启蒙,故选C项;大批留学生弃理从文,并不能直接推动民族资本主义的进一步发展,故排除A项;新文化运动从1915年开始,与题干材料时间不符,故排除B项;1910年前后,实业救国思潮依然是进步的思想潮流,故排除D项。

12.南京国民政府时期的公务员制度与北洋政府时期的文官制度相比,最主要的不同是( )

A.继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华

B.采用考试的方式,更加公平公正

C.允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

D.制度更加严密,禁绝了任用亲信现象

答案:C

解析:两者都继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华,都采用考试的方法选官,故A、B两项不符合题意;不同于北洋政府的相关法规,南京国民政府时期的《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性,故C项正确;“禁绝”说法绝对,故排除D项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代选官制度的发展,大体可以分为四个阶段,即世官制、察举制、九品中正制和科举制。在世官制占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(6分)

参考答案:(1)趋势:选官范围不断扩大;选拔方式日益公平公正;选拔标准从重血缘趋向重才能。积极作用:加强了中央集权;推动了社会阶层的流动;扩大了统治基础;提高了政府行政效率。

(2)历史背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国时期政治的发展。

14.阅读材料,回答问题。

材料 历史上,德意志在官员的任用上长期保持着“恩赐官职”制的传统。1713年,普鲁士国王腓特烈·威廉一世制定任用法官必须通过考试的规定。1873年,德意志帝国皇帝威廉一世颁布《官员法》《资历条例》,标志着德国官僚制的公务员制度的建立。第二次世界大战后,德意志联邦共和国对德意志帝国公务员制度进行了一系列改革,陆续颁布了《联邦公务员法》《联邦法官法》《联邦公务员工资法》《联邦公务员休假条例》。联邦德国与民主德国统一后,继续执行,并对相关法律条例进行修改完善,从而形成了一套比较完整的现代公务员制度。

——摘编自侯京民《德国公务员制度的发展及其启示》

(1)根据材料,概括德国公务员制度的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析德国公务员制度产生的影响。(6分)

参考答案:(1)特点:否定了旧的选官制度;以立法的形式实施;采用考试的形式选拔公务员;与国际接轨;多次改革,逐步完善,体系完整,法律健全;重视保障公务员权益。

(2)影响:规范了公务员的选拔制度,有助于提高公务员的文化素质,提高国家治理能力;一定程度上体现了公平、公正,有利于缓和社会矛盾;推动了政治制度和人事制度的现代化进程和社会进步。

一、选择题

1.下表是清政府创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( )

外国语 学校 京师同文馆(1862年)、上海同文馆(1863年)、广东同文馆(1864年)、湖北自强学堂(1893年)

军事 学校 福建船政学堂(1866年)、江南水师学堂(1890年)、天津水师学堂(1880年)、天津武备学堂(1885年)

技术实 业学校 天津西医学堂(1893年)、上海电报学堂(1882年)、山海关铁路学堂(1895年)

A.适应了洋务运动开展的需要

B.违背了“中体西用”的思想

C.使西学在中国得到普遍认同

D.导致封建统治日益陷入危机

2.英国前首相张伯伦曾对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事。”这体现了( )

A.政治中立利于政策的连续性

B.文官制度提高了政府的效率

C.英国文官系统的相对独立性

D.责任内阁制下议会制约力强

3.美国1787年宪法规定:参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局在此期间设置或增加薪俸的任何文官职务;在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议员。美国宪法的这一规定( )

A.维护了司法权的独立

B.推行了议行合一的制度

C.加强了中央政府权威

D.维护了国家立法权独立

4.1883年,美国国会通过了《美国文官法》。根据这个法案,美国政府形成了“两官分途”,政府官员分为具有党派立场的政治官员和不受党派力量控制的中立事务性官员,后者在美国政府中所占比例一开始只占10%,1930年占80%,1970年达到85%,此后一直在85%上下徘徊。美国政府“两官分途”的形成( )

A.严重削弱了精英政治的影响

B.缓和了两党之间的矛盾冲突

C.有利于保证公共行政的稳定性

D.加强了联邦政府的行政权力

5.下面是清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表,从中获取的正确信息是( )

课程 修身 读经 讲经 中国 文学 外语 历史 地理 几何 代数 理化 植物 动物 图画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.教育出现近代化趋势

B.殖民地教育特征明显

C.传统教育仍占主导地位

D.近代教育已取代传统教育

6.下面是唐初期、中期和末期部分郡望科举入仕人数简表。表格信息主要反映了( )

郡望 唐初期 唐中期 唐末期

陇西李氏 3 14 4

清河崔氏 1 4 2

博陵崔氏 0 4 5

京兆韦氏 0 5 3

范阳卢氏 0 9 7

荥阳郑氏 0 6 5

彭城刘氏 1 0 3

A.科举中能否入仕与出身没有关系

B.科举制成为选拔官员的主要形式

C.门阀大族对科举制由抵制到接受

D.士族在科举考试中占据较大比例

7.我国古代历来都重视对县官政绩的考核。秦汉时期,通过上计制度考察县官一年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐朝对县官的考绩制度日趋完善,包含德、勤、能、绩四个方面;明朝制定更加严密的考绩制度,分为考满和考察,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代( )

A.管理水平不断提高

B.中央集权不断加强

C.监察制度不断完善

D.君主专制日益强化

8.两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核;唐朝出现了专门的考核机构——吏部考功司;宋朝设审官院、考课院和监司,负责不同类别官吏的考核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明( )

A.专制皇权不断强化

B.官吏考核逐渐规范

C.中央集权不断加强

D.官员选拔日趋科学

9.从秦朝开始就有专门负责监察的官员。从秦至明清,监察官员和监察机构并不代表社会履行职责,因此出现监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形。这种现象无法逆转的根本原因是( )

A.监察体制的效能有限

B.监察官员和监察机构只是帝王的耳目

C.专制制度的本质

D.监察官员的能力有限

10.御史一职早在战国时期就已出现,其职责主要是掌管国王身边之事务,以后才逐渐演变为监察官员。秦朝时期设立“御史大夫”主管监察,开创了古代的监察官员一般称“御史”的先例。“御史”一词的出现反映出中国古代社会( )

A.监察体系仅存在于地方

B.监察体系的垂直性

C.监察官员由皇帝钦定

D.监察官员位高权重

11.20世纪初,举国上下形成了一股留洋学习西方科学技术的潮流。但到1910年前后,已经开始有一批在海外的留学生主动弃理从文,从科学主义走向了人文主义,如鲁迅、郭沫若放弃了在日本学医的机会。这一现象( )

A.推动了民族资本主义的进一步发展

B.表明新文化运动解放了民众的思想

C.反映开启民智和唤醒民众成为潮流

D.说明实业救国思潮遭到国人的摒弃

12.南京国民政府时期的公务员制度与北洋政府时期的文官制度相比,最主要的不同是( )

A.继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华

B.采用考试的方式,更加公平公正

C.允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

D.制度更加严密,禁绝了任用亲信现象

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代选官制度的发展,大体可以分为四个阶段,即世官制、察举制、九品中正制和科举制。在世官制占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(6分)

14.阅读材料,回答问题。

材料 历史上,德意志在官员的任用上长期保持着“恩赐官职”制的传统。1713年,普鲁士国王腓特烈·威廉一世制定任用法官必须通过考试的规定。1873年,德意志帝国皇帝威廉一世颁布《官员法》《资历条例》,标志着德国官僚制的公务员制度的建立。第二次世界大战后,德意志联邦共和国对德意志帝国公务员制度进行了一系列改革,陆续颁布了《联邦公务员法》《联邦法官法》《联邦公务员工资法》《联邦公务员休假条例》。联邦德国与民主德国统一后,继续执行,并对相关法律条例进行修改完善,从而形成了一套比较完整的现代公务员制度。

——摘编自侯京民《德国公务员制度的发展及其启示》

(1)根据材料,概括德国公务员制度的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析德国公务员制度产生的影响。(6分)

第二单元官员的选拔与管理

一、选择题

1.下表是清政府创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( )

外国语 学校 京师同文馆(1862年)、上海同文馆(1863年)、广东同文馆(1864年)、湖北自强学堂(1893年)

军事 学校 福建船政学堂(1866年)、江南水师学堂(1890年)、天津水师学堂(1880年)、天津武备学堂(1885年)

技术实 业学校 天津西医学堂(1893年)、上海电报学堂(1882年)、山海关铁路学堂(1895年)

A.适应了洋务运动开展的需要

B.违背了“中体西用”的思想

C.使西学在中国得到普遍认同

D.导致封建统治日益陷入危机

答案:A

解析:题干表格所示的外国语学校、军事学校、技术实业学校创办的时间集中在1862—1895年,据此并结合所学知识,可知当时清政府注重外语、军事和科技教育,为洋务运动培养军事和实用技术人才,故选A项;题干材料反映了学习西方科技的思想,故排除B项;C项说法错误,故排除;洋务运动是封建统治阶级的自救运动,故排除D项。

2.英国前首相张伯伦曾对常务次官们说:“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事。”这体现了( )

A.政治中立利于政策的连续性

B.文官制度提高了政府的效率

C.英国文官系统的相对独立性

D.责任内阁制下议会制约力强

答案:C

解析:题干材料“你们没有我们也能办事,而我们没有你们则不能做任何事”强调的是英国文官系统的相对独立性,即文官系统受政党政治的影响较小,故C项正确。

3.美国1787年宪法规定:参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局在此期间设置或增加薪俸的任何文官职务;在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议员。美国宪法的这一规定( )

A.维护了司法权的独立

B.推行了议行合一的制度

C.加强了中央政府权威

D.维护了国家立法权独立

答案:D

解析:根据题干材料“参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局……任何文官职务”“在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议员”并结合所学知识,可知强调了国家立法权独立,故D项符合题意。

4.1883年,美国国会通过了《美国文官法》。根据这个法案,美国政府形成了“两官分途”,政府官员分为具有党派立场的政治官员和不受党派力量控制的中立事务性官员,后者在美国政府中所占比例一开始只占10%,1930年占80%,1970年达到85%,此后一直在85%上下徘徊。美国政府“两官分途”的形成( )

A.严重削弱了精英政治的影响

B.缓和了两党之间的矛盾冲突

C.有利于保证公共行政的稳定性

D.加强了联邦政府的行政权力

答案:C

解析:中立事务性官员不是依靠政党的力量入职而是依靠自身素质入职,属于精英分子,题干材料体现的是美国精英政治的影响正日益增强,而不是削弱,故A项错误;中立事务性官员的增多不会影响两党之间的矛盾变化,故B项错误;根据题干材料,可知不受党派力量控制的中立事务性官员逐渐占据主流,之后保持较为稳定的比例,这有利于公共行政的稳定性,故C项正确;题干材料没有体现联邦政府行政权力的加强,故D项错误。

5.下面是清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表,从中获取的正确信息是( )

课程 修身 读经 讲经 中国 文学 外语 历史 地理 几何 代数 理化 植物 动物 图画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.教育出现近代化趋势

B.殖民地教育特征明显

C.传统教育仍占主导地位

D.近代教育已取代传统教育

答案:A

解析:从课程分类来看,既有中国儒家经学,也有西方自然科学等课程;从课时分布来看,儒学与西学课时比例差别不大,说明教育出现近代化趋势,故A项正确;B项不符合史实,故排除;C项与题干材料不符,故排除;题干材料体现的是近代教育与传统教育并行的局面,故排除D项。

6.下面是唐初期、中期和末期部分郡望科举入仕人数简表。表格信息主要反映了( )

郡望 唐初期 唐中期 唐末期

陇西李氏 3 14 4

清河崔氏 1 4 2

博陵崔氏 0 4 5

京兆韦氏 0 5 3

范阳卢氏 0 9 7

荥阳郑氏 0 6 5

彭城刘氏 1 0 3

A.科举中能否入仕与出身没有关系

B.科举制成为选拔官员的主要形式

C.门阀大族对科举制由抵制到接受

D.士族在科举考试中占据较大比例

答案:C

解析:根据题干表格可知士族科举入仕的人数逐渐增多,说明门阀大族对科举制由抵制到接受,故选C项;出身对科举入仕有一定的影响,故排除A项;仅根据门阀大族的科举入仕人数不能说明科举制成为选官的主要形式,也无法说明士族在科举考试中占据较大比例,故排除B、D两项。

7.我国古代历来都重视对县官政绩的考核。秦汉时期,通过上计制度考察县官一年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐朝对县官的考绩制度日趋完善,包含德、勤、能、绩四个方面;明朝制定更加严密的考绩制度,分为考满和考察,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代( )

A.管理水平不断提高

B.中央集权不断加强

C.监察制度不断完善

D.君主专制日益强化

答案:B

解析:根据题干材料“实质上”,可知管理水平不断提高是现象,故A项错误;题干材料表明县官考核制度逐步完善,反映了中央注重对地方官员——县官的管理,其实质是中央集权的不断加强,故B项正确;监察制度不断完善也是现象,不是实质,故C项错误;题干材料没有提及君主专制日益强化,故排除D项。

8.两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核;唐朝出现了专门的考核机构——吏部考功司;宋朝设审官院、考课院和监司,负责不同类别官吏的考核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明( )

A.专制皇权不断强化

B.官吏考核逐渐规范

C.中央集权不断加强

D.官员选拔日趋科学

答案:B

解析:根据题干材料,可知中国古代不仅有专门的机构考核官员,还有监察等部门的参与,实行严格的考核制度,这说明中国古代考核制度日趋规范化,故选B项。

9.从秦朝开始就有专门负责监察的官员。从秦至明清,监察官员和监察机构并不代表社会履行职责,因此出现监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形。这种现象无法逆转的根本原因是( )

A.监察体制的效能有限

B.监察官员和监察机构只是帝王的耳目

C.专制制度的本质

D.监察官员的能力有限

答案:C

解析:结合所学知识,可知监察体制的建立在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败,但是在君主专制条件下设立监察机构的目的是维护君主专制。因监察官员和监察机构的权力来源于皇帝,所以他们只服务于皇帝,这就决定了其权力有限、效能有限,故C项符合题意。

10.御史一职早在战国时期就已出现,其职责主要是掌管国王身边之事务,以后才逐渐演变为监察官员。秦朝时期设立“御史大夫”主管监察,开创了古代的监察官员一般称“御史”的先例。“御史”一词的出现反映出中国古代社会( )

A.监察体系仅存在于地方

B.监察体系的垂直性

C.监察官员由皇帝钦定

D.监察官员位高权重

答案:B

解析:中国古代的监察官员主要是为帝王服务,这一机构直属于皇帝,体现出管理的垂直性,故B项正确;监察官员监察中央和地方的官吏,故A项错误;监察官员不一定都是皇帝钦定,故C项错误;题干材料没有体现出监察官员的地位,故D项错误。

11.20世纪初,举国上下形成了一股留洋学习西方科学技术的潮流。但到1910年前后,已经开始有一批在海外的留学生主动弃理从文,从科学主义走向了人文主义,如鲁迅、郭沫若放弃了在日本学医的机会。这一现象( )

A.推动了民族资本主义的进一步发展

B.表明新文化运动解放了民众的思想

C.反映开启民智和唤醒民众成为潮流

D.说明实业救国思潮遭到国人的摒弃

答案:C

解析:根据题干材料,可知1910年前后,大批留学生弃理从文,说明他们认为要改变中国的现状不能仅学技术,必须通过人文文化对民众进行思想启蒙,故选C项;大批留学生弃理从文,并不能直接推动民族资本主义的进一步发展,故排除A项;新文化运动从1915年开始,与题干材料时间不符,故排除B项;1910年前后,实业救国思潮依然是进步的思想潮流,故排除D项。

12.南京国民政府时期的公务员制度与北洋政府时期的文官制度相比,最主要的不同是( )

A.继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华

B.采用考试的方式,更加公平公正

C.允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

D.制度更加严密,禁绝了任用亲信现象

答案:C

解析:两者都继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华,都采用考试的方法选官,故A、B两项不符合题意;不同于北洋政府的相关法规,南京国民政府时期的《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性,故C项正确;“禁绝”说法绝对,故排除D项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代选官制度的发展,大体可以分为四个阶段,即世官制、察举制、九品中正制和科举制。在世官制占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选官制度变化的趋势,并简析这些变化的积极作用。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(6分)

参考答案:(1)趋势:选官范围不断扩大;选拔方式日益公平公正;选拔标准从重血缘趋向重才能。积极作用:加强了中央集权;推动了社会阶层的流动;扩大了统治基础;提高了政府行政效率。

(2)历史背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国时期政治的发展。

14.阅读材料,回答问题。

材料 历史上,德意志在官员的任用上长期保持着“恩赐官职”制的传统。1713年,普鲁士国王腓特烈·威廉一世制定任用法官必须通过考试的规定。1873年,德意志帝国皇帝威廉一世颁布《官员法》《资历条例》,标志着德国官僚制的公务员制度的建立。第二次世界大战后,德意志联邦共和国对德意志帝国公务员制度进行了一系列改革,陆续颁布了《联邦公务员法》《联邦法官法》《联邦公务员工资法》《联邦公务员休假条例》。联邦德国与民主德国统一后,继续执行,并对相关法律条例进行修改完善,从而形成了一套比较完整的现代公务员制度。

——摘编自侯京民《德国公务员制度的发展及其启示》

(1)根据材料,概括德国公务员制度的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析德国公务员制度产生的影响。(6分)

参考答案:(1)特点:否定了旧的选官制度;以立法的形式实施;采用考试的形式选拔公务员;与国际接轨;多次改革,逐步完善,体系完整,法律健全;重视保障公务员权益。

(2)影响:规范了公务员的选拔制度,有助于提高公务员的文化素质,提高国家治理能力;一定程度上体现了公平、公正,有利于缓和社会矛盾;推动了政治制度和人事制度的现代化进程和社会进步。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理