第三单元 法律与教化 练习(含答案)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第三单元 法律与教化 练习(含答案)--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-30 16:49:39 | ||

图片预览

文档简介

第三单元法律与教化

一、选择题

1.《尚书》记载:“罪疑惟轻,功疑惟重,与其杀不辜,宁失不经(法律规定)。”《罗马民法大全》规定:“不得基于怀疑而惩罚任何人。”这两则规定都( )

A.反映了重罪轻判的理念

B.体现了一定的理性色彩

C.体现了法律的宽松灵活

D.违背了法律至上的原则

2.在中古时期的英国,最高的法律是抽象的“上帝的法律”。1534年,议会制定的法律则宣布,一切宗教法规如果没得到英国实体法的承认,便没有效力,“英国不承认除国王陛下以外的任何权威……而只服从本国制定的法律”。由此推断当时英国( )

A.“君权神授”观念动摇

B.议会作用有所加强

C.君主立宪制得到确立

D.王权开始走向衰落

3.英国《大宪章》规定:“任何自由人,如未经其同级贵族之依法判决,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放。”这一规定体现了( )

A.剥夺王权的治国理念

B.权力分割的立宪思想

C.控制权力的法治精神

D.自由平等的政治传统

4.联邦党人指出:“在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此,人民的权力就有了双重保障。两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。”“双重保障”是指( )

A.天赋人权与社会契约

B.权力的分立与制衡

C.中央集权与地方分权

D.分权制衡与联邦制

5.751年,法兰克宫相丕平遣使上书教皇:“您认为是徒有虚名的人做国王好,还是让真有实权的人当国王好呢 ”教皇领会了丕平的意思,回答:“在我看来,让真有实权的人当国王要好些。”这说明当时( )

A.王权与教权相互依存

B.统一的民族国家已经建立

C.基督教的宗教伦理强化了教会对人们的控制

D.王权极度衰弱

6.《明律·大诰》规定:“有等贪婪之徒,往往不畏死罪,违旨下乡,动扰于民。今后敢有如此,许民间高年有德耆民,率精壮拿赴京来。”此规定( )

A.使君主专制空前加强

B.完备了中央监察体系

C.改善了地方行政体制

D.有利于缓和社会矛盾

7.有史学家指出,儒家是出于司徒之官的,司徒是主教之官,所以儒家也最重教化。儒家之言教化,养必先于教,认为如果生活问题没有解决,教化二字,简直是无从谈起的。这主要说明儒家思想( )

A.产生于古代的某种官职

B.提倡教化以现实生活为基础

C.认为礼义教化最为重要

D.倡导物质享受,忽略道德

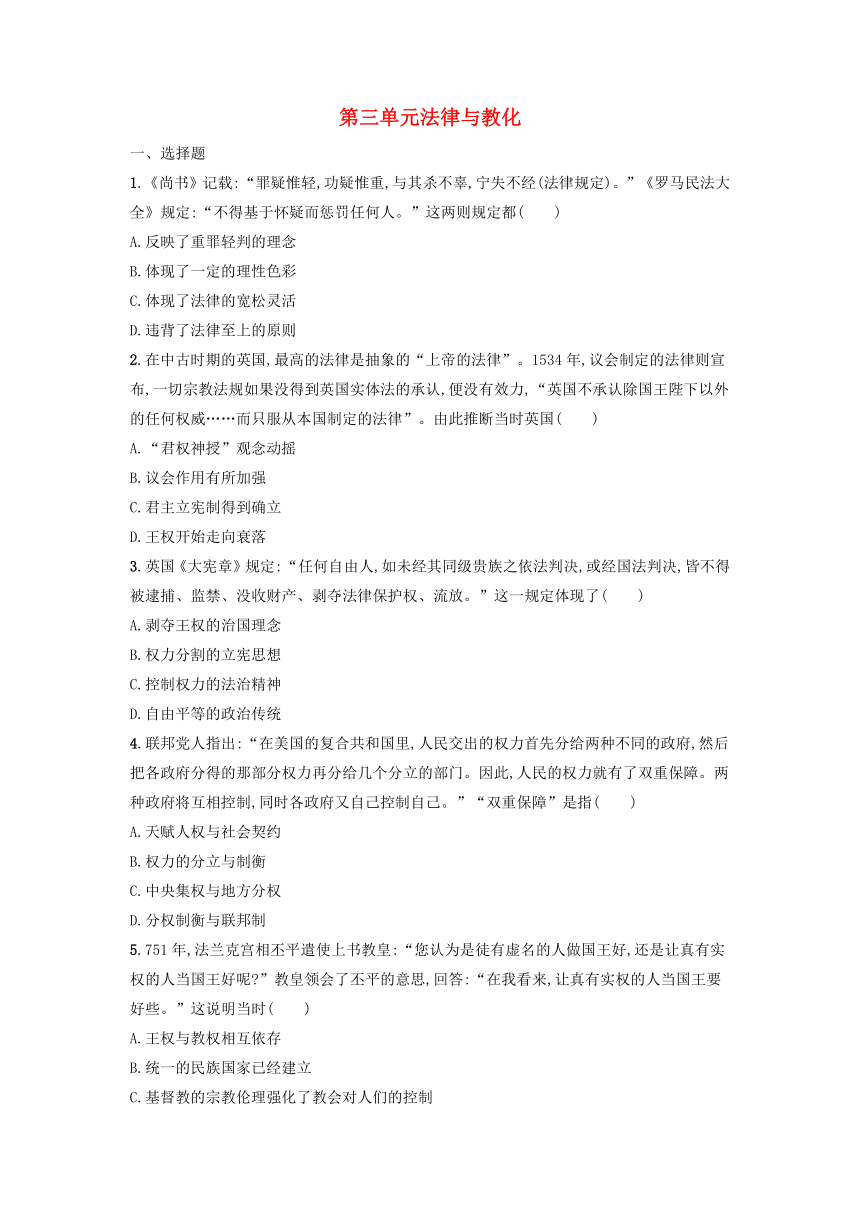

8.下表是汉朝统治者的一些举措。这表明当时( )

年份 人物 举措

公元前205年 汉高祖 举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。择乡三老一人为县三老,与县令、丞、尉以事相教

公元前168年 汉文帝 遣谒者劳赐三老、孝者帛,人五匹,悌者、力田二匹,廉吏二百石以上率百石者三匹。……以户口率置三老、孝、悌、力田常员,令各率其意以道民焉

公元前140年 汉武帝 古之立孝,乡里以齿,朝廷以爵,扶世导民,莫善于德

A.察举制已是较成熟的选官制度

B.统治者将重农抑商作为基本的经济政策

C.儒家思想逐渐成为主流思想

D.统治者注重教化以营造良好的社会风气

9.朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老常为解说,使后生子弟知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业……右今出榜散行晓谕外,更请父老各以此意劝率乡闾,教戒子弟,务令通晓,毋致违犯。”这则“乡约”有利于( )

A.规劝乡民“存天理,灭人欲”

B.重农抑商政策的推行

C.推动儒学的普及化、通俗化

D.强化政府对百姓的管理

10.公元前536年,郑国子产把刑法浇铸在金属器皿上;公元前450年左右,罗马共和国颁布了《十二铜表法》,将法律条文刻写于12块铜牌之上。这表明( )

A.中国比西方国家更早进入法治社会

B.中国与西方国家开启了法治文明的交流

C.成文法体现了文明发展的诉求

D.法律文献保证了社会稳定发展

11.某回忆录中写道:“1981年的一个半月里,我曾在《人民日报》连续发表了10篇文章,对宪法修改提出建议,大多数都被采纳了。”“修改”后的宪法( )

A.是中华人民共和国第一部完整的宪法

B.首次提出人民民主原则

C.标志着依法治国方略的确立

D.表明新时期法治建设走向健全

12.1979年到1982年,全国人大先后制定并颁布了《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》《中华人民共和国外国企业所得税法》等相关法律和条例。此外,中国政府还同一些国家就有关保护投资安全问题进行谈判或签订协定。这些做法( )

A.说明全国人大开始成为最高权力机关

B.标志着中国特色社会主义法律体系形成

C.旨在改善投资环境以推动对外开放

D.表明全面依法治国进入一个新阶段

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒烟酒,戒赌博,戒斗殴等;三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗、防灾、防疫、恤贫、恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。

——摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研究》等

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,“死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒,息讼罢争”。在《南赣乡约》中,王阳明要求父老子弟及新民要做“一念而善”的“善人”,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众生活中存在的种种过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——摘编自王雅克等《王阳明<南赣乡约>的基层社会治理思想研究》

材料三 当前的基层群众自治制度与乡规民约不谋而合,全国各地不同地方有着不同习俗,民风民情也千差万别,若只是以法律的方式作出统一规定,难免引起“不适”,乡规民约源于世代民众生活沿袭下来的习俗和传统,更适应本地方的现实需要,也更容易被人们接受。

——摘编自刘宇《论<吕氏乡约>的社会治理作用》

(1)根据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点。结合所学知识,分析宋朝乡约出现的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括王阳明制订和推行《南赣乡约》的社会价值。结合所学知识,指出该乡约所体现的王阳明的思想主张。(4分)

(3)综合上述材料,简析古代乡约的现实价值。(4分)

14.阅读材料,回答问题。

材料 随着清末西方列强的入侵,儒家法律文化的价值体系已经崩塌,接受西方法制便是不可避免的。在中国近百年的“法律西化”过程中,对待中国传统儒家文化无疑存在过多的矫枉过正的现象,然而对本民族文化的抛弃,并没有给我们带来相应的辉煌,相反却是法律与文化的脱节,给国人带来巨大精神苦闷和导致信仰的虚无。随着中国经济现代化,中国的法律建设也将走向现代化,在这一社会变革时期,如何看待儒家法律文化,则是我们无法逃避的课题。在中国多元法律文化客观存在的情况下,法律的现代化,不能无视本土的儒家法律文化,无视它在民众心理中强大的存在,否则就可能会产生“国家法”和“民间法”之间的文化阻碍。

——摘编自张天舒《儒家法律价值观及其文化

背景的分析——兼论儒家法律文化对中国传统法和现代法制建设的影响》

根据材料并结合所学知识,从“社会变迁”的角度,对“中国近现代法治建设”的历史演变进行解读。(12分)

第三单元法律与教化

一、选择题

1.《尚书》记载:“罪疑惟轻,功疑惟重,与其杀不辜,宁失不经(法律规定)。”《罗马民法大全》规定:“不得基于怀疑而惩罚任何人。”这两则规定都( )

A.反映了重罪轻判的理念

B.体现了一定的理性色彩

C.体现了法律的宽松灵活

D.违背了法律至上的原则

答案:B

解析:《罗马民法大全》的规定没有体现重罪轻判的理念,故排除A项;根据题干材料,可知两则法律规定都主张不能滥杀无辜,不能随便怀疑人,要讲究证据,体现了一定的理性色彩,故B项正确;题干材料不是强调法律的宽松灵活,而是强调法律规定要合理,故排除C项;中国古代没有实行法律至上的原则,故排除D项。

2.在中古时期的英国,最高的法律是抽象的“上帝的法律”。1534年,议会制定的法律则宣布,一切宗教法规如果没得到英国实体法的承认,便没有效力,“英国不承认除国王陛下以外的任何权威……而只服从本国制定的法律”。由此推断当时英国( )

A.“君权神授”观念动摇

B.议会作用有所加强

C.君主立宪制得到确立

D.王权开始走向衰落

答案:B

解析:根据题干材料,可知议会制定的法律规定,一切宗教法规都需要受到英国实体法的制约,这说明当时英国议会的权力加强,其制定的法律具有很高的权威性,故B项正确;题干材料没有体现“君权神授”的观念,故A项错误;题干材料强调议会制定的法律具有权威性,并未说明英国确立君主立宪制,故C项错误;王权开始走向衰落是在1688年“光荣革命”后,故D项错误。

3.英国《大宪章》规定:“任何自由人,如未经其同级贵族之依法判决,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放。”这一规定体现了( )

A.剥夺王权的治国理念

B.权力分割的立宪思想

C.控制权力的法治精神

D.自由平等的政治传统

答案:C

解析:未经法律审判任何人都不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,说明这一规定保护个人权利不被随意侵犯,体现了控制权力的法治精神,故选C项;这一规定针对的是保护个人合法权利,而不是剥夺王权和进行权力分割,故排除A、B两项;通过《大宪章》的规定保护个人合法权利,说明自由平等并不是政治传统,故排除D项。

4.联邦党人指出:“在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此,人民的权力就有了双重保障。两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。”“双重保障”是指( )

A.天赋人权与社会契约

B.权力的分立与制衡

C.中央集权与地方分权

D.分权制衡与联邦制

答案:D

解析:题干材料“把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门”“两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己”体现了分权制衡和联邦制的特点,故D项正确。

5.751年,法兰克宫相丕平遣使上书教皇:“您认为是徒有虚名的人做国王好,还是让真有实权的人当国王好呢 ”教皇领会了丕平的意思,回答:“在我看来,让真有实权的人当国王要好些。”这说明当时( )

A.王权与教权相互依存

B.统一的民族国家已经建立

C.基督教的宗教伦理强化了教会对人们的控制

D.王权极度衰弱

答案:A

解析:题干材料反映了王权依靠教会巩固统治,教权依靠王权扩大影响,王权与教权是一种相互依存的关系,故A项正确。

6.《明律·大诰》规定:“有等贪婪之徒,往往不畏死罪,违旨下乡,动扰于民。今后敢有如此,许民间高年有德耆民,率精壮拿赴京来。”此规定( )

A.使君主专制空前加强

B.完备了中央监察体系

C.改善了地方行政体制

D.有利于缓和社会矛盾

答案:D

解析:根据题干材料,可知“民拿官制度”是针对一些官员的腐败行为而实行的,《明律》中的这一规定有利于遏制官员的腐败行为,有利于缓和社会矛盾,故D项符合题意;A、C两项与题干材料主旨不符,故排除;题干材料虽体现了对官员的监察作用,但“民拿官制度”并不能说明监察体系的完备,故排除B项。

7.有史学家指出,儒家是出于司徒之官的,司徒是主教之官,所以儒家也最重教化。儒家之言教化,养必先于教,认为如果生活问题没有解决,教化二字,简直是无从谈起的。这主要说明儒家思想( )

A.产生于古代的某种官职

B.提倡教化以现实生活为基础

C.认为礼义教化最为重要

D.倡导物质享受,忽略道德

答案:B

解析:题干材料“儒家也最重教化”说明儒家思想重视教化,题干材料“如果生活问题没有解决,教化二字,简直是无从谈起的”表明儒家思想提倡教化以现实生活为基础,故B项正确。

8.下表是汉朝统治者的一些举措。这表明当时( )

年份 人物 举措

公元前205年 汉高祖 举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。择乡三老一人为县三老,与县令、丞、尉以事相教

公元前168年 汉文帝 遣谒者劳赐三老、孝者帛,人五匹,悌者、力田二匹,廉吏二百石以上率百石者三匹。……以户口率置三老、孝、悌、力田常员,令各率其意以道民焉

公元前140年 汉武帝 古之立孝,乡里以齿,朝廷以爵,扶世导民,莫善于德

A.察举制已是较成熟的选官制度

B.统治者将重农抑商作为基本的经济政策

C.儒家思想逐渐成为主流思想

D.统治者注重教化以营造良好的社会风气

答案:D

解析:根据题干材料,可知汉朝统治者实质上都是通过倡导、劝勉的手段,统一人们的思想,促成忠于封建王朝、恪守纲常伦理的社会风气,故D项正确;题干材料未涉及选官制度、重农抑商政策和儒家思想,故排除A、B、C三项。

9.朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老常为解说,使后生子弟知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业……右今出榜散行晓谕外,更请父老各以此意劝率乡闾,教戒子弟,务令通晓,毋致违犯。”这则“乡约”有利于( )

A.规劝乡民“存天理,灭人欲”

B.重农抑商政策的推行

C.推动儒学的普及化、通俗化

D.强化政府对百姓的管理

答案:C

解析:根据题干材料“去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”“教戒子弟,务令通晓”,可知朱熹强调在日常生活中循规蹈矩,遵循规范的生活秩序,该乡约既体现了对伦理道德的重视,又体现了对日常生活细节的重视,有利于在日常生活中遵守儒家伦理道德,从而推动了儒学的普及化、通俗化,故C项正确;A项不能全面反映题干材料,故排除;B、D两项在题干材料中没有体现,故排除。

10.公元前536年,郑国子产把刑法浇铸在金属器皿上;公元前450年左右,罗马共和国颁布了《十二铜表法》,将法律条文刻写于12块铜牌之上。这表明( )

A.中国比西方国家更早进入法治社会

B.中国与西方国家开启了法治文明的交流

C.成文法体现了文明发展的诉求

D.法律文献保证了社会稳定发展

答案:C

解析:结合所学知识,可知子产“铸刑书”和《十二铜表法》都是由不成文的习惯法发展而来,法律的进步反映了文明发展的诉求,故选C项;A、B、D三项不符合题干材料,故排除。

11.某回忆录中写道:“1981年的一个半月里,我曾在《人民日报》连续发表了10篇文章,对宪法修改提出建议,大多数都被采纳了。”“修改”后的宪法( )

A.是中华人民共和国第一部完整的宪法

B.首次提出人民民主原则

C.标志着依法治国方略的确立

D.表明新时期法治建设走向健全

答案:D

12.1979年到1982年,全国人大先后制定并颁布了《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》《中华人民共和国外国企业所得税法》等相关法律和条例。此外,中国政府还同一些国家就有关保护投资安全问题进行谈判或签订协定。这些做法( )

A.说明全国人大开始成为最高权力机关

B.标志着中国特色社会主义法律体系形成

C.旨在改善投资环境以推动对外开放

D.表明全面依法治国进入一个新阶段

答案:C

解析:题干材料反映了改革开放后,中国政府制定并颁布了一系列保护投资的法律和条例,这说明中国政府积极改善投资环境以推动对外开放,故C项正确;全国人大在1954年后成为最高权力机关,故排除A项;中国特色社会主义法律体系形成是在2010年,故排除B项;全面依法治国进入一个新阶段是在中共十八大之后,故排除D项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒烟酒,戒赌博,戒斗殴等;三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗、防灾、防疫、恤贫、恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。

——摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研究》等

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,“死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒,息讼罢争”。在《南赣乡约》中,王阳明要求父老子弟及新民要做“一念而善”的“善人”,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众生活中存在的种种过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——摘编自王雅克等《王阳明<南赣乡约>的基层社会治理思想研究》

材料三 当前的基层群众自治制度与乡规民约不谋而合,全国各地不同地方有着不同习俗,民风民情也千差万别,若只是以法律的方式作出统一规定,难免引起“不适”,乡规民约源于世代民众生活沿袭下来的习俗和传统,更适应本地方的现实需要,也更容易被人们接受。

——摘编自刘宇《论<吕氏乡约>的社会治理作用》

(1)根据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点。结合所学知识,分析宋朝乡约出现的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括王阳明制订和推行《南赣乡约》的社会价值。结合所学知识,指出该乡约所体现的王阳明的思想主张。(4分)

(3)综合上述材料,简析古代乡约的现实价值。(4分)

参考答案:(1)特点:受儒家思想的影响;重视规范乡民的道德行为(道德教化),强调互助互勉;强调自治。原因:理学的形成;科举制的推行,知识分子进入国家政治体系;士大夫社会责任感和主体意识的增强。

(2)社会价值:宗族互助,和谐乡里;教化百姓,移风易俗;奖善劝诫,稳定秩序。思想主张:知行合一;致良知。

(3)现实价值:传承优良家风,弘扬中华传统美德;有利于基层群众自治制度的完善;有利于稳定社会秩序,构建和谐社会。

14.阅读材料,回答问题。

材料 随着清末西方列强的入侵,儒家法律文化的价值体系已经崩塌,接受西方法制便是不可避免的。在中国近百年的“法律西化”过程中,对待中国传统儒家文化无疑存在过多的矫枉过正的现象,然而对本民族文化的抛弃,并没有给我们带来相应的辉煌,相反却是法律与文化的脱节,给国人带来巨大精神苦闷和导致信仰的虚无。随着中国经济现代化,中国的法律建设也将走向现代化,在这一社会变革时期,如何看待儒家法律文化,则是我们无法逃避的课题。在中国多元法律文化客观存在的情况下,法律的现代化,不能无视本土的儒家法律文化,无视它在民众心理中强大的存在,否则就可能会产生“国家法”和“民间法”之间的文化阻碍。

——摘编自张天舒《儒家法律价值观及其文化

背景的分析——兼论儒家法律文化对中国传统法和现代法制建设的影响》

根据材料并结合所学知识,从“社会变迁”的角度,对“中国近现代法治建设”的历史演变进行解读。(12分)

参考答案:示例

中国步入近代以后,带有浓厚儒家色彩的中国古代法律体系已经不能适应时代发展的需要。随着西方列强的入侵,西方法制传入中国,要建设现代化法治国家,接受西方法制便是不可避免的。西方法律的移植,一定要和中国传统法律文化相结合,这才是法律移植的正确途径。同时要对儒家法律文化重新整合、改造,将传统法律文化现代化,使之符合中国现代法治建设的需求。

一、选择题

1.《尚书》记载:“罪疑惟轻,功疑惟重,与其杀不辜,宁失不经(法律规定)。”《罗马民法大全》规定:“不得基于怀疑而惩罚任何人。”这两则规定都( )

A.反映了重罪轻判的理念

B.体现了一定的理性色彩

C.体现了法律的宽松灵活

D.违背了法律至上的原则

2.在中古时期的英国,最高的法律是抽象的“上帝的法律”。1534年,议会制定的法律则宣布,一切宗教法规如果没得到英国实体法的承认,便没有效力,“英国不承认除国王陛下以外的任何权威……而只服从本国制定的法律”。由此推断当时英国( )

A.“君权神授”观念动摇

B.议会作用有所加强

C.君主立宪制得到确立

D.王权开始走向衰落

3.英国《大宪章》规定:“任何自由人,如未经其同级贵族之依法判决,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放。”这一规定体现了( )

A.剥夺王权的治国理念

B.权力分割的立宪思想

C.控制权力的法治精神

D.自由平等的政治传统

4.联邦党人指出:“在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此,人民的权力就有了双重保障。两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。”“双重保障”是指( )

A.天赋人权与社会契约

B.权力的分立与制衡

C.中央集权与地方分权

D.分权制衡与联邦制

5.751年,法兰克宫相丕平遣使上书教皇:“您认为是徒有虚名的人做国王好,还是让真有实权的人当国王好呢 ”教皇领会了丕平的意思,回答:“在我看来,让真有实权的人当国王要好些。”这说明当时( )

A.王权与教权相互依存

B.统一的民族国家已经建立

C.基督教的宗教伦理强化了教会对人们的控制

D.王权极度衰弱

6.《明律·大诰》规定:“有等贪婪之徒,往往不畏死罪,违旨下乡,动扰于民。今后敢有如此,许民间高年有德耆民,率精壮拿赴京来。”此规定( )

A.使君主专制空前加强

B.完备了中央监察体系

C.改善了地方行政体制

D.有利于缓和社会矛盾

7.有史学家指出,儒家是出于司徒之官的,司徒是主教之官,所以儒家也最重教化。儒家之言教化,养必先于教,认为如果生活问题没有解决,教化二字,简直是无从谈起的。这主要说明儒家思想( )

A.产生于古代的某种官职

B.提倡教化以现实生活为基础

C.认为礼义教化最为重要

D.倡导物质享受,忽略道德

8.下表是汉朝统治者的一些举措。这表明当时( )

年份 人物 举措

公元前205年 汉高祖 举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。择乡三老一人为县三老,与县令、丞、尉以事相教

公元前168年 汉文帝 遣谒者劳赐三老、孝者帛,人五匹,悌者、力田二匹,廉吏二百石以上率百石者三匹。……以户口率置三老、孝、悌、力田常员,令各率其意以道民焉

公元前140年 汉武帝 古之立孝,乡里以齿,朝廷以爵,扶世导民,莫善于德

A.察举制已是较成熟的选官制度

B.统治者将重农抑商作为基本的经济政策

C.儒家思想逐渐成为主流思想

D.统治者注重教化以营造良好的社会风气

9.朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老常为解说,使后生子弟知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业……右今出榜散行晓谕外,更请父老各以此意劝率乡闾,教戒子弟,务令通晓,毋致违犯。”这则“乡约”有利于( )

A.规劝乡民“存天理,灭人欲”

B.重农抑商政策的推行

C.推动儒学的普及化、通俗化

D.强化政府对百姓的管理

10.公元前536年,郑国子产把刑法浇铸在金属器皿上;公元前450年左右,罗马共和国颁布了《十二铜表法》,将法律条文刻写于12块铜牌之上。这表明( )

A.中国比西方国家更早进入法治社会

B.中国与西方国家开启了法治文明的交流

C.成文法体现了文明发展的诉求

D.法律文献保证了社会稳定发展

11.某回忆录中写道:“1981年的一个半月里,我曾在《人民日报》连续发表了10篇文章,对宪法修改提出建议,大多数都被采纳了。”“修改”后的宪法( )

A.是中华人民共和国第一部完整的宪法

B.首次提出人民民主原则

C.标志着依法治国方略的确立

D.表明新时期法治建设走向健全

12.1979年到1982年,全国人大先后制定并颁布了《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》《中华人民共和国外国企业所得税法》等相关法律和条例。此外,中国政府还同一些国家就有关保护投资安全问题进行谈判或签订协定。这些做法( )

A.说明全国人大开始成为最高权力机关

B.标志着中国特色社会主义法律体系形成

C.旨在改善投资环境以推动对外开放

D.表明全面依法治国进入一个新阶段

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒烟酒,戒赌博,戒斗殴等;三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗、防灾、防疫、恤贫、恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。

——摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研究》等

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,“死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒,息讼罢争”。在《南赣乡约》中,王阳明要求父老子弟及新民要做“一念而善”的“善人”,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众生活中存在的种种过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——摘编自王雅克等《王阳明<南赣乡约>的基层社会治理思想研究》

材料三 当前的基层群众自治制度与乡规民约不谋而合,全国各地不同地方有着不同习俗,民风民情也千差万别,若只是以法律的方式作出统一规定,难免引起“不适”,乡规民约源于世代民众生活沿袭下来的习俗和传统,更适应本地方的现实需要,也更容易被人们接受。

——摘编自刘宇《论<吕氏乡约>的社会治理作用》

(1)根据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点。结合所学知识,分析宋朝乡约出现的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括王阳明制订和推行《南赣乡约》的社会价值。结合所学知识,指出该乡约所体现的王阳明的思想主张。(4分)

(3)综合上述材料,简析古代乡约的现实价值。(4分)

14.阅读材料,回答问题。

材料 随着清末西方列强的入侵,儒家法律文化的价值体系已经崩塌,接受西方法制便是不可避免的。在中国近百年的“法律西化”过程中,对待中国传统儒家文化无疑存在过多的矫枉过正的现象,然而对本民族文化的抛弃,并没有给我们带来相应的辉煌,相反却是法律与文化的脱节,给国人带来巨大精神苦闷和导致信仰的虚无。随着中国经济现代化,中国的法律建设也将走向现代化,在这一社会变革时期,如何看待儒家法律文化,则是我们无法逃避的课题。在中国多元法律文化客观存在的情况下,法律的现代化,不能无视本土的儒家法律文化,无视它在民众心理中强大的存在,否则就可能会产生“国家法”和“民间法”之间的文化阻碍。

——摘编自张天舒《儒家法律价值观及其文化

背景的分析——兼论儒家法律文化对中国传统法和现代法制建设的影响》

根据材料并结合所学知识,从“社会变迁”的角度,对“中国近现代法治建设”的历史演变进行解读。(12分)

第三单元法律与教化

一、选择题

1.《尚书》记载:“罪疑惟轻,功疑惟重,与其杀不辜,宁失不经(法律规定)。”《罗马民法大全》规定:“不得基于怀疑而惩罚任何人。”这两则规定都( )

A.反映了重罪轻判的理念

B.体现了一定的理性色彩

C.体现了法律的宽松灵活

D.违背了法律至上的原则

答案:B

解析:《罗马民法大全》的规定没有体现重罪轻判的理念,故排除A项;根据题干材料,可知两则法律规定都主张不能滥杀无辜,不能随便怀疑人,要讲究证据,体现了一定的理性色彩,故B项正确;题干材料不是强调法律的宽松灵活,而是强调法律规定要合理,故排除C项;中国古代没有实行法律至上的原则,故排除D项。

2.在中古时期的英国,最高的法律是抽象的“上帝的法律”。1534年,议会制定的法律则宣布,一切宗教法规如果没得到英国实体法的承认,便没有效力,“英国不承认除国王陛下以外的任何权威……而只服从本国制定的法律”。由此推断当时英国( )

A.“君权神授”观念动摇

B.议会作用有所加强

C.君主立宪制得到确立

D.王权开始走向衰落

答案:B

解析:根据题干材料,可知议会制定的法律规定,一切宗教法规都需要受到英国实体法的制约,这说明当时英国议会的权力加强,其制定的法律具有很高的权威性,故B项正确;题干材料没有体现“君权神授”的观念,故A项错误;题干材料强调议会制定的法律具有权威性,并未说明英国确立君主立宪制,故C项错误;王权开始走向衰落是在1688年“光荣革命”后,故D项错误。

3.英国《大宪章》规定:“任何自由人,如未经其同级贵族之依法判决,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放。”这一规定体现了( )

A.剥夺王权的治国理念

B.权力分割的立宪思想

C.控制权力的法治精神

D.自由平等的政治传统

答案:C

解析:未经法律审判任何人都不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,说明这一规定保护个人权利不被随意侵犯,体现了控制权力的法治精神,故选C项;这一规定针对的是保护个人合法权利,而不是剥夺王权和进行权力分割,故排除A、B两项;通过《大宪章》的规定保护个人合法权利,说明自由平等并不是政治传统,故排除D项。

4.联邦党人指出:“在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此,人民的权力就有了双重保障。两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。”“双重保障”是指( )

A.天赋人权与社会契约

B.权力的分立与制衡

C.中央集权与地方分权

D.分权制衡与联邦制

答案:D

解析:题干材料“把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门”“两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己”体现了分权制衡和联邦制的特点,故D项正确。

5.751年,法兰克宫相丕平遣使上书教皇:“您认为是徒有虚名的人做国王好,还是让真有实权的人当国王好呢 ”教皇领会了丕平的意思,回答:“在我看来,让真有实权的人当国王要好些。”这说明当时( )

A.王权与教权相互依存

B.统一的民族国家已经建立

C.基督教的宗教伦理强化了教会对人们的控制

D.王权极度衰弱

答案:A

解析:题干材料反映了王权依靠教会巩固统治,教权依靠王权扩大影响,王权与教权是一种相互依存的关系,故A项正确。

6.《明律·大诰》规定:“有等贪婪之徒,往往不畏死罪,违旨下乡,动扰于民。今后敢有如此,许民间高年有德耆民,率精壮拿赴京来。”此规定( )

A.使君主专制空前加强

B.完备了中央监察体系

C.改善了地方行政体制

D.有利于缓和社会矛盾

答案:D

解析:根据题干材料,可知“民拿官制度”是针对一些官员的腐败行为而实行的,《明律》中的这一规定有利于遏制官员的腐败行为,有利于缓和社会矛盾,故D项符合题意;A、C两项与题干材料主旨不符,故排除;题干材料虽体现了对官员的监察作用,但“民拿官制度”并不能说明监察体系的完备,故排除B项。

7.有史学家指出,儒家是出于司徒之官的,司徒是主教之官,所以儒家也最重教化。儒家之言教化,养必先于教,认为如果生活问题没有解决,教化二字,简直是无从谈起的。这主要说明儒家思想( )

A.产生于古代的某种官职

B.提倡教化以现实生活为基础

C.认为礼义教化最为重要

D.倡导物质享受,忽略道德

答案:B

解析:题干材料“儒家也最重教化”说明儒家思想重视教化,题干材料“如果生活问题没有解决,教化二字,简直是无从谈起的”表明儒家思想提倡教化以现实生活为基础,故B项正确。

8.下表是汉朝统治者的一些举措。这表明当时( )

年份 人物 举措

公元前205年 汉高祖 举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。择乡三老一人为县三老,与县令、丞、尉以事相教

公元前168年 汉文帝 遣谒者劳赐三老、孝者帛,人五匹,悌者、力田二匹,廉吏二百石以上率百石者三匹。……以户口率置三老、孝、悌、力田常员,令各率其意以道民焉

公元前140年 汉武帝 古之立孝,乡里以齿,朝廷以爵,扶世导民,莫善于德

A.察举制已是较成熟的选官制度

B.统治者将重农抑商作为基本的经济政策

C.儒家思想逐渐成为主流思想

D.统治者注重教化以营造良好的社会风气

答案:D

解析:根据题干材料,可知汉朝统治者实质上都是通过倡导、劝勉的手段,统一人们的思想,促成忠于封建王朝、恪守纲常伦理的社会风气,故D项正确;题干材料未涉及选官制度、重农抑商政策和儒家思想,故排除A、B、C三项。

9.朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老常为解说,使后生子弟知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业……右今出榜散行晓谕外,更请父老各以此意劝率乡闾,教戒子弟,务令通晓,毋致违犯。”这则“乡约”有利于( )

A.规劝乡民“存天理,灭人欲”

B.重农抑商政策的推行

C.推动儒学的普及化、通俗化

D.强化政府对百姓的管理

答案:C

解析:根据题干材料“去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”“教戒子弟,务令通晓”,可知朱熹强调在日常生活中循规蹈矩,遵循规范的生活秩序,该乡约既体现了对伦理道德的重视,又体现了对日常生活细节的重视,有利于在日常生活中遵守儒家伦理道德,从而推动了儒学的普及化、通俗化,故C项正确;A项不能全面反映题干材料,故排除;B、D两项在题干材料中没有体现,故排除。

10.公元前536年,郑国子产把刑法浇铸在金属器皿上;公元前450年左右,罗马共和国颁布了《十二铜表法》,将法律条文刻写于12块铜牌之上。这表明( )

A.中国比西方国家更早进入法治社会

B.中国与西方国家开启了法治文明的交流

C.成文法体现了文明发展的诉求

D.法律文献保证了社会稳定发展

答案:C

解析:结合所学知识,可知子产“铸刑书”和《十二铜表法》都是由不成文的习惯法发展而来,法律的进步反映了文明发展的诉求,故选C项;A、B、D三项不符合题干材料,故排除。

11.某回忆录中写道:“1981年的一个半月里,我曾在《人民日报》连续发表了10篇文章,对宪法修改提出建议,大多数都被采纳了。”“修改”后的宪法( )

A.是中华人民共和国第一部完整的宪法

B.首次提出人民民主原则

C.标志着依法治国方略的确立

D.表明新时期法治建设走向健全

答案:D

12.1979年到1982年,全国人大先后制定并颁布了《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》《中华人民共和国外国企业所得税法》等相关法律和条例。此外,中国政府还同一些国家就有关保护投资安全问题进行谈判或签订协定。这些做法( )

A.说明全国人大开始成为最高权力机关

B.标志着中国特色社会主义法律体系形成

C.旨在改善投资环境以推动对外开放

D.表明全面依法治国进入一个新阶段

答案:C

解析:题干材料反映了改革开放后,中国政府制定并颁布了一系列保护投资的法律和条例,这说明中国政府积极改善投资环境以推动对外开放,故C项正确;全国人大在1954年后成为最高权力机关,故排除A项;中国特色社会主义法律体系形成是在2010年,故排除B项;全面依法治国进入一个新阶段是在中共十八大之后,故排除D项。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒烟酒,戒赌博,戒斗殴等;三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗、防灾、防疫、恤贫、恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。

——摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研究》等

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,“死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒,息讼罢争”。在《南赣乡约》中,王阳明要求父老子弟及新民要做“一念而善”的“善人”,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众生活中存在的种种过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——摘编自王雅克等《王阳明<南赣乡约>的基层社会治理思想研究》

材料三 当前的基层群众自治制度与乡规民约不谋而合,全国各地不同地方有着不同习俗,民风民情也千差万别,若只是以法律的方式作出统一规定,难免引起“不适”,乡规民约源于世代民众生活沿袭下来的习俗和传统,更适应本地方的现实需要,也更容易被人们接受。

——摘编自刘宇《论<吕氏乡约>的社会治理作用》

(1)根据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点。结合所学知识,分析宋朝乡约出现的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括王阳明制订和推行《南赣乡约》的社会价值。结合所学知识,指出该乡约所体现的王阳明的思想主张。(4分)

(3)综合上述材料,简析古代乡约的现实价值。(4分)

参考答案:(1)特点:受儒家思想的影响;重视规范乡民的道德行为(道德教化),强调互助互勉;强调自治。原因:理学的形成;科举制的推行,知识分子进入国家政治体系;士大夫社会责任感和主体意识的增强。

(2)社会价值:宗族互助,和谐乡里;教化百姓,移风易俗;奖善劝诫,稳定秩序。思想主张:知行合一;致良知。

(3)现实价值:传承优良家风,弘扬中华传统美德;有利于基层群众自治制度的完善;有利于稳定社会秩序,构建和谐社会。

14.阅读材料,回答问题。

材料 随着清末西方列强的入侵,儒家法律文化的价值体系已经崩塌,接受西方法制便是不可避免的。在中国近百年的“法律西化”过程中,对待中国传统儒家文化无疑存在过多的矫枉过正的现象,然而对本民族文化的抛弃,并没有给我们带来相应的辉煌,相反却是法律与文化的脱节,给国人带来巨大精神苦闷和导致信仰的虚无。随着中国经济现代化,中国的法律建设也将走向现代化,在这一社会变革时期,如何看待儒家法律文化,则是我们无法逃避的课题。在中国多元法律文化客观存在的情况下,法律的现代化,不能无视本土的儒家法律文化,无视它在民众心理中强大的存在,否则就可能会产生“国家法”和“民间法”之间的文化阻碍。

——摘编自张天舒《儒家法律价值观及其文化

背景的分析——兼论儒家法律文化对中国传统法和现代法制建设的影响》

根据材料并结合所学知识,从“社会变迁”的角度,对“中国近现代法治建设”的历史演变进行解读。(12分)

参考答案:示例

中国步入近代以后,带有浓厚儒家色彩的中国古代法律体系已经不能适应时代发展的需要。随着西方列强的入侵,西方法制传入中国,要建设现代化法治国家,接受西方法制便是不可避免的。西方法律的移植,一定要和中国传统法律文化相结合,这才是法律移植的正确途径。同时要对儒家法律文化重新整合、改造,将传统法律文化现代化,使之符合中国现代法治建设的需求。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理