第一单元 政治制度 练习(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第一单元 政治制度 练习(含答案) 高中历史统编版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-30 19:54:18 | ||

图片预览

文档简介

第一单元政治制度

一、选择题

1.1912年,根据同盟会设计的“部长取名,次长取实”的方案,由孙中山直接任命的各部次长、局长和总统府秘书长等,除海军次长外,都是同盟会的重要骨干。……各部几乎都由次长代理,当时有“次长内阁”之称。这则材料表明南京临时政府( )

A.各部门负责人均是同盟会成员

B.大总统在实际工作中有名无实

C.政权的组织形式是责任内阁制

D.中央权力的执行主体是革命派

2.1912年3月11日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时约法》( )

A.是近代第一部资产阶级性质的宪法

B.旨在维护民主共和的革命成果

C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性

D.标志着资产阶级革命取得胜利

3.徐中约认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是( )

A.推翻封建统治

B.赢得民族独立

C.建立宪政民主

D.解决民生问题

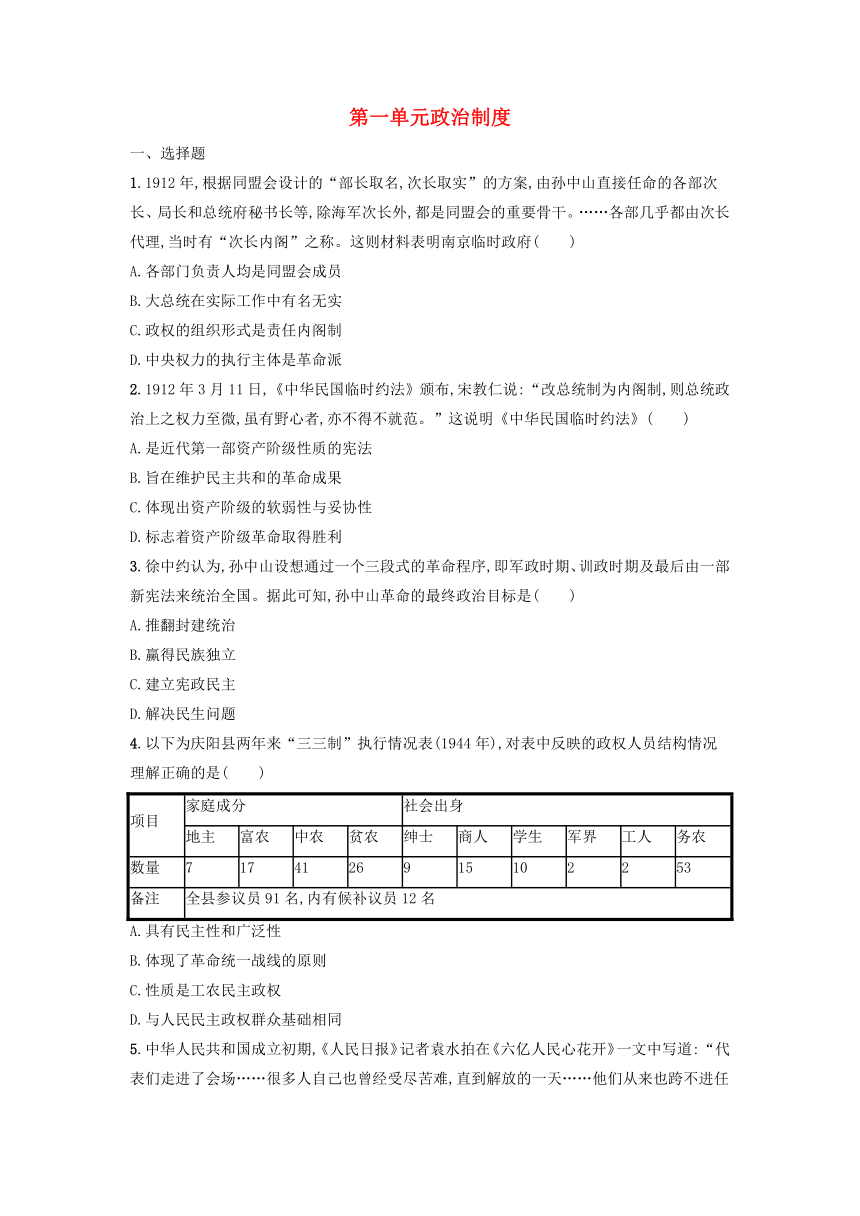

4.以下为庆阳县两年来“三三制”执行情况表(1944年),对表中反映的政权人员结构情况理解正确的是( )

项目 家庭成分 社会出身

地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生 军界 工人 务农

数量 7 17 41 26 9 15 10 2 2 53

备注 全县参议员91名,内有候补议员12名

A.具有民主性和广泛性

B.体现了革命统一战线的原则

C.性质是工农民主政权

D.与人民民主政权群众基础相同

5.中华人民共和国成立初期,《人民日报》记者袁水拍在《六亿人民心花开》一文中写道:“代表们走进了会场……很多人自己也曾经受尽苦难,直到解放的一天……他们从来也跨不进任何一个衙门的门槛,除非是被捆绑着双手,可是现在他们以主人翁的身份走进了最高国家权力机关。”此次会议的召开表明当时( )

A.中国根本政治制度确立

B.民族区域自治制度初步确立

C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度覆盖面广

D.依法治国方略确立

6.12世纪,意大利的米兰、佛罗伦萨、热那亚等城市中,实行一种由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治。这些城市共和国发展出一整套不同于中古时期王权的政治制度,形成了丰富的政治文献,阐释了民主思想。这表明意大利( )

A.发展了早期民主政治模式

B.正式确立了民主共和政体

C.资本原始积累发展迅速

D.传播并践行了启蒙思想

7.15世纪中期,英国创立了议会弹劾权。17世纪,弹劾成为议会打击和惩罚国王、重臣的一种手段。到了19世纪初,议会弹劾权逐渐退出了英国的历史舞台。议会弹劾权的演变,反映了英国( )

A.国王与议会对立加剧

B.权力中心逐渐转移

C.司法权与行政权分离

D.政党政治最终形成

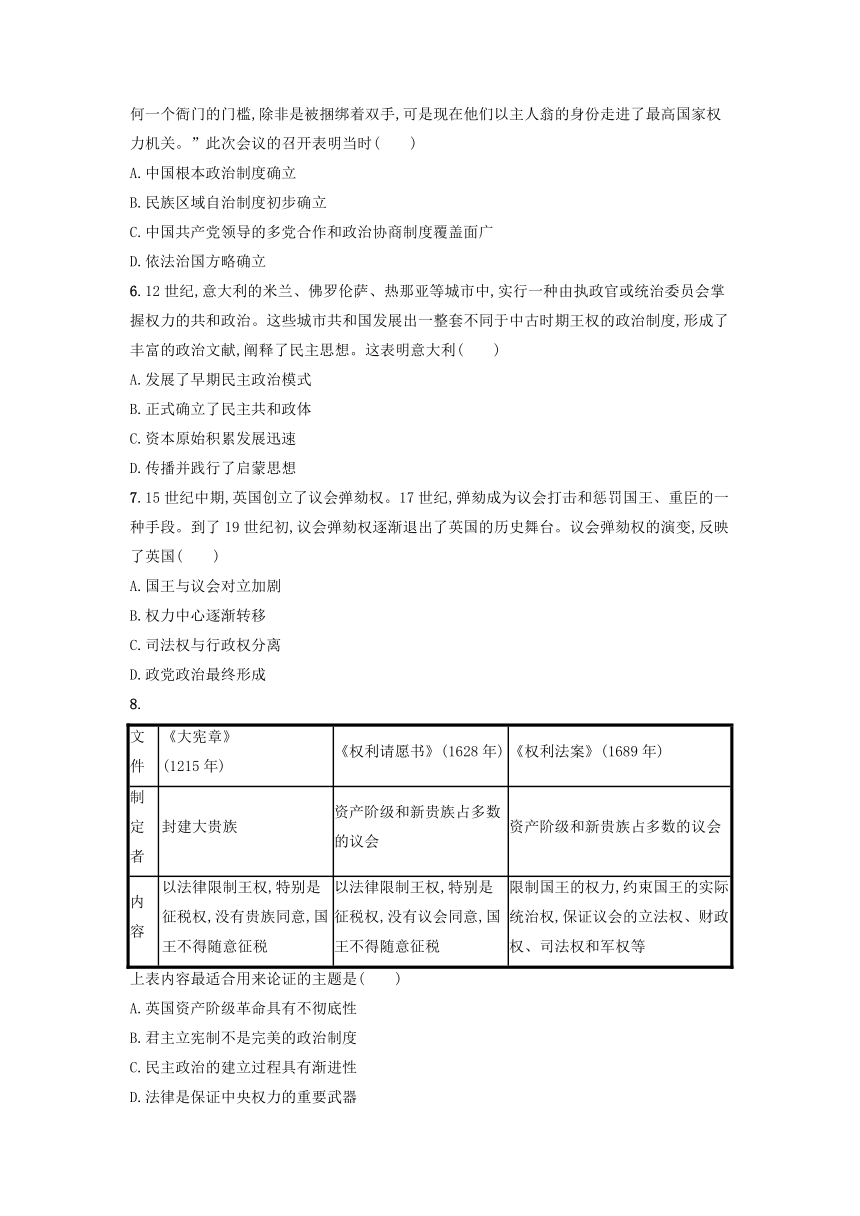

8.

文件 《大宪章》 (1215年) 《权利请愿书》(1628年) 《权利法案》(1689年)

制定者 封建大贵族 资产阶级和新贵族占多数的议会 资产阶级和新贵族占多数的议会

内容 以法律限制王权,特别是征税权,没有贵族同意,国王不得随意征税 以法律限制王权,特别是征税权,没有议会同意,国王不得随意征税 限制国王的权力,约束国王的实际统治权,保证议会的立法权、财政权、司法权和军权等

上表内容最适合用来论证的主题是( )

A.英国资产阶级革命具有不彻底性

B.君主立宪制不是完美的政治制度

C.民主政治的建立过程具有渐进性

D.法律是保证中央权力的重要武器

9.1973年美国通过《战争权力法》,规定总统若未经国会动用武力,必须在48小时内通知国会。总统在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天撤回军队。该项法令( )

A.表明国会主张收回总统的宣战权

B.体现出总统权力受到了限制

C.严重冲击了三权分立的政治制度

D.提高了美国的行政效率

10.自1873年起,法国国民议会讨论制定宪法。“共和国”一词仅仅出现在关于总统选举方式的条款中:“共和国总统应由参众两院选出。”这表明,当时法国( )

A.民主政治的社会基础薄弱

B.以迂回的方式确立了民主共和制度

C.倡导自由平等的政治理念

D.仿效美国实行了总统制民主共和制

11.均田制是北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度。下列关于北魏均田制的说法正确的是( )

A.均田制下土地严禁买卖

B.不分男女,同等授田

C.未触动地主土地私有制

D.解决了土地兼并问题

12.下表为晚清时期西学输入的基本脉络,该表反映出( )

时间 代表作

鸦片战争后 《四洲志》《海国图志》《瀛寰志略》《万国公法》

第二次鸦片战争后 《克虏伯炮说》《水师操练》《探矿取金》《工程致富》

甲午中日战争后 《中东战纪本末》《泰西新史揽要》《文学兴国策》

戊戌变法后 《民约论》《万法精理》《美国独立宣言》

A.中西方思想文化逐渐融为一体

B.先进中国人已找到救国之路

C.民族危机推动学习西学的深入

D.西方的民主制度被广泛接受

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

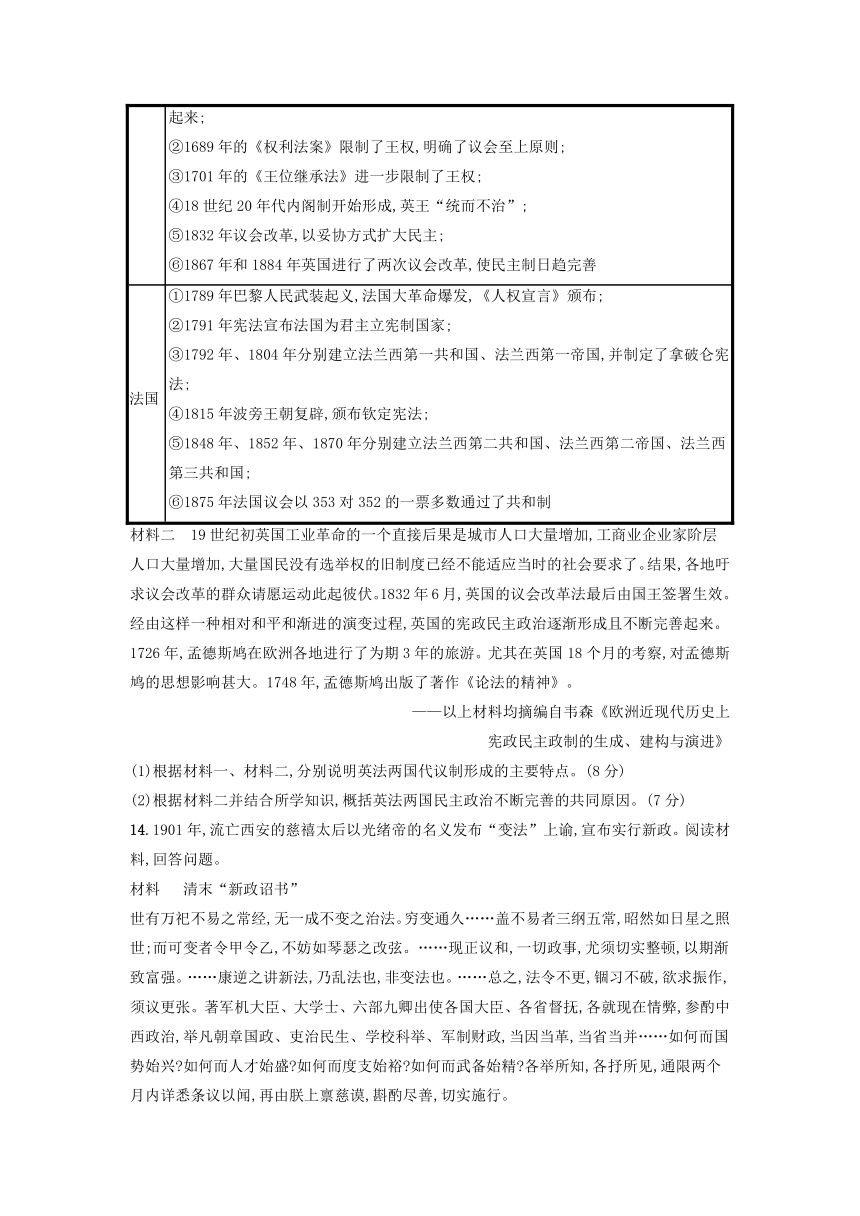

材料一 下面是英法两国代议制发展完善的简要进程。

英国 ①1688年“光荣革命”后,通过妥协的、不流血的和平手段,英国君主立宪制逐步确立起来; ②1689年的《权利法案》限制了王权,明确了议会至上原则; ③1701年的《王位继承法》进一步限制了王权; ④18世纪20年代内阁制开始形成,英王“统而不治”; ⑤1832年议会改革,以妥协方式扩大民主; ⑥1867年和1884年英国进行了两次议会改革,使民主制日趋完善

法国 ①1789年巴黎人民武装起义,法国大革命爆发,《人权宣言》颁布; ②1791年宪法宣布法国为君主立宪制国家; ③1792年、1804年分别建立法兰西第一共和国、法兰西第一帝国,并制定了拿破仑宪法; ④1815年波旁王朝复辟,颁布钦定宪法; ⑤1848年、1852年、1870年分别建立法兰西第二共和国、法兰西第二帝国、法兰西第三共和国; ⑥1875年法国议会以353对352的一票多数通过了共和制

材料二 19世纪初英国工业革命的一个直接后果是城市人口大量增加,工商业企业家阶层人口大量增加,大量国民没有选举权的旧制度已经不能适应当时的社会要求了。结果,各地吁求议会改革的群众请愿运动此起彼伏。1832年6月,英国的议会改革法最后由国王签署生效。经由这样一种相对和平和渐进的演变过程,英国的宪政民主政治逐渐形成且不断完善起来。1726年,孟德斯鸠在欧洲各地进行了为期3年的旅游。尤其在英国18个月的考察,对孟德斯鸠的思想影响甚大。1748年,孟德斯鸠出版了著作《论法的精神》。

——以上材料均摘编自韦森《欧洲近现代历史上

宪政民主政制的生成、建构与演进》

(1)根据材料一、材料二,分别说明英法两国代议制形成的主要特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英法两国民主政治不断完善的共同原因。(7分)

14.1901年,流亡西安的慈禧太后以光绪帝的名义发布“变法”上谕,宣布实行新政。阅读材料,回答问题。

材料 清末“新政诏书”

世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。穷变通久……盖不易者三纲五常,昭然如日星之照世;而可变者令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。……现正议和,一切政事,尤须切实整顿,以期渐致富强。……康逆之讲新法,乃乱法也,非变法也。……总之,法令不更,锢习不破,欲求振作,须议更张。著军机大臣、大学士、六部九卿出使各国大臣、各省督抚,各就现在情弊,参酌中西政治,举凡朝章国政、吏治民生、学校科举、军制财政,当因当革,当省当并……如何而国势始兴 如何而人才始盛 如何而度支始裕 如何而武备始精 各举所知,各抒所见,通限两个月内详悉条议以闻,再由朕上禀慈谟,斟酌尽善,切实施行。

——摘编自马平安《慈禧与晚清六十年》

根据材料并结合所学知识,对清末“新政诏书”进行评述。(14分)

第一单元政治制度

一、选择题

1.1912年,根据同盟会设计的“部长取名,次长取实”的方案,由孙中山直接任命的各部次长、局长和总统府秘书长等,除海军次长外,都是同盟会的重要骨干。……各部几乎都由次长代理,当时有“次长内阁”之称。这则材料表明南京临时政府( )

A.各部门负责人均是同盟会成员

B.大总统在实际工作中有名无实

C.政权的组织形式是责任内阁制

D.中央权力的执行主体是革命派

答案:D

解析:根据题干材料可知各部次长都是同盟会骨干,可见在南京临时政府中革命派掌握实权,故选D项。

2.1912年3月11日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时约法》( )

A.是近代第一部资产阶级性质的宪法

B.旨在维护民主共和的革命成果

C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性

D.标志着资产阶级革命取得胜利

答案:B

解析:《中华民国临时约法》改总统制为内阁制,目的是限制总统的权力,旨在维护民主共和的革命成果,故选B项;题干材料强调的是《中华民国临时约法》改总统制为内阁制的目的,没有强调其性质,故排除A项;题干材料强调的是资产阶级的革命性,而不是软弱性与妥协性,故排除C项;辛亥革命后中国仍是半殖民地半封建社会,资产阶级革命没有取得胜利,故排除D项。

3.徐中约认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是( )

A.推翻封建统治

B.赢得民族独立

C.建立宪政民主

D.解决民生问题

答案:C

解析:推翻封建统治是军政时期的目标,故A项错误;赢得民族独立是军政时期的目标,故B项错误;题干材料“最后由一部新宪法来统治全国”说明其最终目标是建立宪政民主,故C项正确;题干材料没有涉及民生问题,故D项错误。

4.以下为庆阳县两年来“三三制”执行情况表(1944年),对表中反映的政权人员结构情况理解正确的是( )

项目 家庭成分 社会出身

地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生 军界 工人 务农

数量 7 17 41 26 9 15 10 2 2 53

备注 全县参议员91名,内有候补议员12名

A.具有民主性和广泛性

B.体现了革命统一战线的原则

C.性质是工农民主政权

D.与人民民主政权群众基础相同

答案:A

解析:根据题干表格信息,可知“三三制”政权涉及阶层广泛,具有民主性和广泛性,故A项正确;B、C、D三项均不符合题意,故排除。

5.中华人民共和国成立初期,《人民日报》记者袁水拍在《六亿人民心花开》一文中写道:“代表们走进了会场……很多人自己也曾经受尽苦难,直到解放的一天……他们从来也跨不进任何一个衙门的门槛,除非是被捆绑着双手,可是现在他们以主人翁的身份走进了最高国家权力机关。”此次会议的召开表明当时( )

A.中国根本政治制度确立

B.民族区域自治制度初步确立

C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度覆盖面广

D.依法治国方略确立

答案:A

解析:题干材料“可是现在他们以主人翁的身份走进了最高国家权力机关”表明这是第一届全国人民代表大会召开。第一届全国人民代表大会的召开,确立了中国的根本政治制度——人民代表大会制度,故选A项;B、C、D三项均不符合题意,故排除。

6.12世纪,意大利的米兰、佛罗伦萨、热那亚等城市中,实行一种由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治。这些城市共和国发展出一整套不同于中古时期王权的政治制度,形成了丰富的政治文献,阐释了民主思想。这表明意大利( )

A.发展了早期民主政治模式

B.正式确立了民主共和政体

C.资本原始积累发展迅速

D.传播并践行了启蒙思想

答案:A

解析:根据题干材料“由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治”“民主思想”,可知这与西方近代民主政治模式相近,故A项正确;“正式确立”说法错误,故排除B项;C、D两项不能由题干材料得出,故排除。

7.15世纪中期,英国创立了议会弹劾权。17世纪,弹劾成为议会打击和惩罚国王、重臣的一种手段。到了19世纪初,议会弹劾权逐渐退出了英国的历史舞台。议会弹劾权的演变,反映了英国( )

A.国王与议会对立加剧

B.权力中心逐渐转移

C.司法权与行政权分离

D.政党政治最终形成

答案:B

解析:议会弹劾权由“打击和惩罚国王、重臣”到“逐渐退出了英国的历史舞台”,是因为行政权转移到内阁,议会可以通过对政府的不信任案迫使内阁垮台,因此议会弹劾权的演变反映出英国权力中心逐渐转移,故选B项;这一变化反映出国王权力逐渐被削弱,故排除A项;这一变化不能反映司法权与行政权的分离,故排除C项;这一变化与政党政治没有直接关系,故排除D项。

8.

文件 《大宪章》 (1215年) 《权利请愿书》(1628年) 《权利法案》(1689年)

制定者 封建大贵族 资产阶级和新贵族占多数的议会 资产阶级和新贵族占多数的议会

内容 以法律限制王权,特别是征税权,没有贵族同意,国王不得随意征税 以法律限制王权,特别是征税权,没有议会同意,国王不得随意征税 限制国王的权力,约束国王的实际统治权,保证议会的立法权、财政权、司法权和军权等

上表内容最适合用来论证的主题是( )

A.英国资产阶级革命具有不彻底性

B.君主立宪制不是完美的政治制度

C.民主政治的建立过程具有渐进性

D.法律是保证中央权力的重要武器

答案:C

解析:根据题干材料,可知从1215年的《大宪章》到1628年的《权利请愿书》,再到1689年的《权利法案》,制定者由封建大贵族变为议会,君主的权力逐渐变小,议会的权力逐渐变大,这说明英国资产阶级民主政体的建立具有渐进性,故选C项。

9.1973年美国通过《战争权力法》,规定总统若未经国会动用武力,必须在48小时内通知国会。总统在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天撤回军队。该项法令( )

A.表明国会主张收回总统的宣战权

B.体现出总统权力受到了限制

C.严重冲击了三权分立的政治制度

D.提高了美国的行政效率

答案:B

解析:根据题干材料“总统若未经国会动用武力,必须在48小时内通知国会。总统在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天撤回军队”,可知总统权力受到国会的制约,故选B项;根据题干材料,可知美国总统有权宣战,但需经过国会的同意,故排除A项;该法令体现了三权分立,故排除C项;题干材料反映的是总统与国会权力的制衡,与行政效率无关,故排除D项。

10.自1873年起,法国国民议会讨论制定宪法。“共和国”一词仅仅出现在关于总统选举方式的条款中:“共和国总统应由参众两院选出。”这表明,当时法国( )

A.民主政治的社会基础薄弱

B.以迂回的方式确立了民主共和制度

C.倡导自由平等的政治理念

D.仿效美国实行了总统制民主共和制

答案:B

解析:法国历史上长期实行君主制,国内保守派势力十分强大,因此“共和国”出现次数少主要是为了减少阻力,但宪法规定“共和国总统应由参众两院选出”,实际上仍以条文的形式确立了民主共和制度,故选B项;19世纪中期法国工业资本主义快速发展,不缺乏实行民主政治的社会基础,故排除A项;总统的选举方式与自由平等的政治理念无关,故排除C项;法国实行议会制共和制,不同于美国的总统制共和制,故排除D项。

11.均田制是北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度。下列关于北魏均田制的说法正确的是( )

A.均田制下土地严禁买卖

B.不分男女,同等授田

C.未触动地主土地私有制

D.解决了土地兼并问题

答案:C

解析:结合所学知识,可知均田制的实质是封建国家土地所有制,该土地政策并没有触动地主土地私有制,故选C项;结合所学知识,可知在均田制下,露田、麻田均不得买卖,对桑田是限制买卖,不是严禁买卖,故排除A项;根据均田令的规定,男子和妇女分别授予不同数量的田地,故排除B项;在均田制下,土地私有和买卖现象仍然存在,土地兼并问题并没有得到解决,故排除D项。

12.下表为晚清时期西学输入的基本脉络,该表反映出( )

时间 代表作

鸦片战争后 《四洲志》《海国图志》《瀛寰志略》《万国公法》

第二次鸦片战争后 《克虏伯炮说》《水师操练》《探矿取金》《工程致富》

甲午中日战争后 《中东战纪本末》《泰西新史揽要》《文学兴国策》

戊戌变法后 《民约论》《万法精理》《美国独立宣言》

A.中西方思想文化逐渐融为一体

B.先进中国人已找到救国之路

C.民族危机推动学习西学的深入

D.西方的民主制度被广泛接受

答案:C

解析:从鸦片战争到甲午中日战争,近代中国民族危机不断加深,先进中国人学习西方经历了从器物到制度的演变,题干信息正反映了这一现象,故C项正确;A、B、D三项均不符合题意,故排除。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 下面是英法两国代议制发展完善的简要进程。

英国 ①1688年“光荣革命”后,通过妥协的、不流血的和平手段,英国君主立宪制逐步确立起来; ②1689年的《权利法案》限制了王权,明确了议会至上原则; ③1701年的《王位继承法》进一步限制了王权; ④18世纪20年代内阁制开始形成,英王“统而不治”; ⑤1832年议会改革,以妥协方式扩大民主; ⑥1867年和1884年英国进行了两次议会改革,使民主制日趋完善

法国 ①1789年巴黎人民武装起义,法国大革命爆发,《人权宣言》颁布; ②1791年宪法宣布法国为君主立宪制国家; ③1792年、1804年分别建立法兰西第一共和国、法兰西第一帝国,并制定了拿破仑宪法; ④1815年波旁王朝复辟,颁布钦定宪法; ⑤1848年、1852年、1870年分别建立法兰西第二共和国、法兰西第二帝国、法兰西第三共和国; ⑥1875年法国议会以353对352的一票多数通过了共和制

材料二 19世纪初英国工业革命的一个直接后果是城市人口大量增加,工商业企业家阶层人口大量增加,大量国民没有选举权的旧制度已经不能适应当时的社会要求了。结果,各地吁求议会改革的群众请愿运动此起彼伏。1832年6月,英国的议会改革法最后由国王签署生效。经由这样一种相对和平和渐进的演变过程,英国的宪政民主政治逐渐形成且不断完善起来。1726年,孟德斯鸠在欧洲各地进行了为期3年的旅游。尤其在英国18个月的考察,对孟德斯鸠的思想影响甚大。1748年,孟德斯鸠出版了著作《论法的精神》。

——以上材料均摘编自韦森《欧洲近现代历史上

宪政民主政制的生成、建构与演进》

(1)根据材料一、材料二,分别说明英法两国代议制形成的主要特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英法两国民主政治不断完善的共同原因。(7分)

参考答案:(1)英国的代议制形成:经历了相对和平的改革渐进历程;斗争和妥协相结合。法国的代议制形成:伴随着不断的革命,政权不断更迭;共和派与保皇派反复较量,共和道路曲折艰难。

(2)共同原因:工业革命的开展,工业资产阶级力量的壮大;人民群众的斗争;启蒙运动的推动。

14.1901年,流亡西安的慈禧太后以光绪帝的名义发布“变法”上谕,宣布实行新政。阅读材料,回答问题。

材料 清末“新政诏书”

世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。穷变通久……盖不易者三纲五常,昭然如日星之照世;而可变者令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。……现正议和,一切政事,尤须切实整顿,以期渐致富强。……康逆之讲新法,乃乱法也,非变法也。……总之,法令不更,锢习不破,欲求振作,须议更张。著军机大臣、大学士、六部九卿出使各国大臣、各省督抚,各就现在情弊,参酌中西政治,举凡朝章国政、吏治民生、学校科举、军制财政,当因当革,当省当并……如何而国势始兴 如何而人才始盛 如何而度支始裕 如何而武备始精 各举所知,各抒所见,通限两个月内详悉条议以闻,再由朕上禀慈谟,斟酌尽善,切实施行。

——摘编自马平安《慈禧与晚清六十年》

根据材料并结合所学知识,对清末“新政诏书”进行评述。(14分)

参考答案:面对内外交困的形势,“新政诏书”否定资产阶级维新派所发动的戊戌变法,提出了实行新政的设想。要求地方大员从官制、军事、商业、教育等方面提出革新建议和措施,表明了向西方学习和勇于变革的态度。“新政诏书”是改革的纲领性文件,推动了清末新政的实行,引发了中国社会广泛和深入的变革,在一定程度上推动了中国的现代化进程。

“新政诏书”是清政府采取的自上而下的自救举措,其目的是缓解革命压力,维护封建统治。诏书明确规定对于三纲五常乃至政治制度等涉及封建统治根基的问题则不得变动,反映出新政仍然跳不出“中体西用”的窠臼,导致改革效果大打折扣。

一、选择题

1.1912年,根据同盟会设计的“部长取名,次长取实”的方案,由孙中山直接任命的各部次长、局长和总统府秘书长等,除海军次长外,都是同盟会的重要骨干。……各部几乎都由次长代理,当时有“次长内阁”之称。这则材料表明南京临时政府( )

A.各部门负责人均是同盟会成员

B.大总统在实际工作中有名无实

C.政权的组织形式是责任内阁制

D.中央权力的执行主体是革命派

2.1912年3月11日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时约法》( )

A.是近代第一部资产阶级性质的宪法

B.旨在维护民主共和的革命成果

C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性

D.标志着资产阶级革命取得胜利

3.徐中约认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是( )

A.推翻封建统治

B.赢得民族独立

C.建立宪政民主

D.解决民生问题

4.以下为庆阳县两年来“三三制”执行情况表(1944年),对表中反映的政权人员结构情况理解正确的是( )

项目 家庭成分 社会出身

地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生 军界 工人 务农

数量 7 17 41 26 9 15 10 2 2 53

备注 全县参议员91名,内有候补议员12名

A.具有民主性和广泛性

B.体现了革命统一战线的原则

C.性质是工农民主政权

D.与人民民主政权群众基础相同

5.中华人民共和国成立初期,《人民日报》记者袁水拍在《六亿人民心花开》一文中写道:“代表们走进了会场……很多人自己也曾经受尽苦难,直到解放的一天……他们从来也跨不进任何一个衙门的门槛,除非是被捆绑着双手,可是现在他们以主人翁的身份走进了最高国家权力机关。”此次会议的召开表明当时( )

A.中国根本政治制度确立

B.民族区域自治制度初步确立

C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度覆盖面广

D.依法治国方略确立

6.12世纪,意大利的米兰、佛罗伦萨、热那亚等城市中,实行一种由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治。这些城市共和国发展出一整套不同于中古时期王权的政治制度,形成了丰富的政治文献,阐释了民主思想。这表明意大利( )

A.发展了早期民主政治模式

B.正式确立了民主共和政体

C.资本原始积累发展迅速

D.传播并践行了启蒙思想

7.15世纪中期,英国创立了议会弹劾权。17世纪,弹劾成为议会打击和惩罚国王、重臣的一种手段。到了19世纪初,议会弹劾权逐渐退出了英国的历史舞台。议会弹劾权的演变,反映了英国( )

A.国王与议会对立加剧

B.权力中心逐渐转移

C.司法权与行政权分离

D.政党政治最终形成

8.

文件 《大宪章》 (1215年) 《权利请愿书》(1628年) 《权利法案》(1689年)

制定者 封建大贵族 资产阶级和新贵族占多数的议会 资产阶级和新贵族占多数的议会

内容 以法律限制王权,特别是征税权,没有贵族同意,国王不得随意征税 以法律限制王权,特别是征税权,没有议会同意,国王不得随意征税 限制国王的权力,约束国王的实际统治权,保证议会的立法权、财政权、司法权和军权等

上表内容最适合用来论证的主题是( )

A.英国资产阶级革命具有不彻底性

B.君主立宪制不是完美的政治制度

C.民主政治的建立过程具有渐进性

D.法律是保证中央权力的重要武器

9.1973年美国通过《战争权力法》,规定总统若未经国会动用武力,必须在48小时内通知国会。总统在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天撤回军队。该项法令( )

A.表明国会主张收回总统的宣战权

B.体现出总统权力受到了限制

C.严重冲击了三权分立的政治制度

D.提高了美国的行政效率

10.自1873年起,法国国民议会讨论制定宪法。“共和国”一词仅仅出现在关于总统选举方式的条款中:“共和国总统应由参众两院选出。”这表明,当时法国( )

A.民主政治的社会基础薄弱

B.以迂回的方式确立了民主共和制度

C.倡导自由平等的政治理念

D.仿效美国实行了总统制民主共和制

11.均田制是北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度。下列关于北魏均田制的说法正确的是( )

A.均田制下土地严禁买卖

B.不分男女,同等授田

C.未触动地主土地私有制

D.解决了土地兼并问题

12.下表为晚清时期西学输入的基本脉络,该表反映出( )

时间 代表作

鸦片战争后 《四洲志》《海国图志》《瀛寰志略》《万国公法》

第二次鸦片战争后 《克虏伯炮说》《水师操练》《探矿取金》《工程致富》

甲午中日战争后 《中东战纪本末》《泰西新史揽要》《文学兴国策》

戊戌变法后 《民约论》《万法精理》《美国独立宣言》

A.中西方思想文化逐渐融为一体

B.先进中国人已找到救国之路

C.民族危机推动学习西学的深入

D.西方的民主制度被广泛接受

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 下面是英法两国代议制发展完善的简要进程。

英国 ①1688年“光荣革命”后,通过妥协的、不流血的和平手段,英国君主立宪制逐步确立起来; ②1689年的《权利法案》限制了王权,明确了议会至上原则; ③1701年的《王位继承法》进一步限制了王权; ④18世纪20年代内阁制开始形成,英王“统而不治”; ⑤1832年议会改革,以妥协方式扩大民主; ⑥1867年和1884年英国进行了两次议会改革,使民主制日趋完善

法国 ①1789年巴黎人民武装起义,法国大革命爆发,《人权宣言》颁布; ②1791年宪法宣布法国为君主立宪制国家; ③1792年、1804年分别建立法兰西第一共和国、法兰西第一帝国,并制定了拿破仑宪法; ④1815年波旁王朝复辟,颁布钦定宪法; ⑤1848年、1852年、1870年分别建立法兰西第二共和国、法兰西第二帝国、法兰西第三共和国; ⑥1875年法国议会以353对352的一票多数通过了共和制

材料二 19世纪初英国工业革命的一个直接后果是城市人口大量增加,工商业企业家阶层人口大量增加,大量国民没有选举权的旧制度已经不能适应当时的社会要求了。结果,各地吁求议会改革的群众请愿运动此起彼伏。1832年6月,英国的议会改革法最后由国王签署生效。经由这样一种相对和平和渐进的演变过程,英国的宪政民主政治逐渐形成且不断完善起来。1726年,孟德斯鸠在欧洲各地进行了为期3年的旅游。尤其在英国18个月的考察,对孟德斯鸠的思想影响甚大。1748年,孟德斯鸠出版了著作《论法的精神》。

——以上材料均摘编自韦森《欧洲近现代历史上

宪政民主政制的生成、建构与演进》

(1)根据材料一、材料二,分别说明英法两国代议制形成的主要特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英法两国民主政治不断完善的共同原因。(7分)

14.1901年,流亡西安的慈禧太后以光绪帝的名义发布“变法”上谕,宣布实行新政。阅读材料,回答问题。

材料 清末“新政诏书”

世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。穷变通久……盖不易者三纲五常,昭然如日星之照世;而可变者令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。……现正议和,一切政事,尤须切实整顿,以期渐致富强。……康逆之讲新法,乃乱法也,非变法也。……总之,法令不更,锢习不破,欲求振作,须议更张。著军机大臣、大学士、六部九卿出使各国大臣、各省督抚,各就现在情弊,参酌中西政治,举凡朝章国政、吏治民生、学校科举、军制财政,当因当革,当省当并……如何而国势始兴 如何而人才始盛 如何而度支始裕 如何而武备始精 各举所知,各抒所见,通限两个月内详悉条议以闻,再由朕上禀慈谟,斟酌尽善,切实施行。

——摘编自马平安《慈禧与晚清六十年》

根据材料并结合所学知识,对清末“新政诏书”进行评述。(14分)

第一单元政治制度

一、选择题

1.1912年,根据同盟会设计的“部长取名,次长取实”的方案,由孙中山直接任命的各部次长、局长和总统府秘书长等,除海军次长外,都是同盟会的重要骨干。……各部几乎都由次长代理,当时有“次长内阁”之称。这则材料表明南京临时政府( )

A.各部门负责人均是同盟会成员

B.大总统在实际工作中有名无实

C.政权的组织形式是责任内阁制

D.中央权力的执行主体是革命派

答案:D

解析:根据题干材料可知各部次长都是同盟会骨干,可见在南京临时政府中革命派掌握实权,故选D项。

2.1912年3月11日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时约法》( )

A.是近代第一部资产阶级性质的宪法

B.旨在维护民主共和的革命成果

C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性

D.标志着资产阶级革命取得胜利

答案:B

解析:《中华民国临时约法》改总统制为内阁制,目的是限制总统的权力,旨在维护民主共和的革命成果,故选B项;题干材料强调的是《中华民国临时约法》改总统制为内阁制的目的,没有强调其性质,故排除A项;题干材料强调的是资产阶级的革命性,而不是软弱性与妥协性,故排除C项;辛亥革命后中国仍是半殖民地半封建社会,资产阶级革命没有取得胜利,故排除D项。

3.徐中约认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是( )

A.推翻封建统治

B.赢得民族独立

C.建立宪政民主

D.解决民生问题

答案:C

解析:推翻封建统治是军政时期的目标,故A项错误;赢得民族独立是军政时期的目标,故B项错误;题干材料“最后由一部新宪法来统治全国”说明其最终目标是建立宪政民主,故C项正确;题干材料没有涉及民生问题,故D项错误。

4.以下为庆阳县两年来“三三制”执行情况表(1944年),对表中反映的政权人员结构情况理解正确的是( )

项目 家庭成分 社会出身

地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生 军界 工人 务农

数量 7 17 41 26 9 15 10 2 2 53

备注 全县参议员91名,内有候补议员12名

A.具有民主性和广泛性

B.体现了革命统一战线的原则

C.性质是工农民主政权

D.与人民民主政权群众基础相同

答案:A

解析:根据题干表格信息,可知“三三制”政权涉及阶层广泛,具有民主性和广泛性,故A项正确;B、C、D三项均不符合题意,故排除。

5.中华人民共和国成立初期,《人民日报》记者袁水拍在《六亿人民心花开》一文中写道:“代表们走进了会场……很多人自己也曾经受尽苦难,直到解放的一天……他们从来也跨不进任何一个衙门的门槛,除非是被捆绑着双手,可是现在他们以主人翁的身份走进了最高国家权力机关。”此次会议的召开表明当时( )

A.中国根本政治制度确立

B.民族区域自治制度初步确立

C.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度覆盖面广

D.依法治国方略确立

答案:A

解析:题干材料“可是现在他们以主人翁的身份走进了最高国家权力机关”表明这是第一届全国人民代表大会召开。第一届全国人民代表大会的召开,确立了中国的根本政治制度——人民代表大会制度,故选A项;B、C、D三项均不符合题意,故排除。

6.12世纪,意大利的米兰、佛罗伦萨、热那亚等城市中,实行一种由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治。这些城市共和国发展出一整套不同于中古时期王权的政治制度,形成了丰富的政治文献,阐释了民主思想。这表明意大利( )

A.发展了早期民主政治模式

B.正式确立了民主共和政体

C.资本原始积累发展迅速

D.传播并践行了启蒙思想

答案:A

解析:根据题干材料“由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治”“民主思想”,可知这与西方近代民主政治模式相近,故A项正确;“正式确立”说法错误,故排除B项;C、D两项不能由题干材料得出,故排除。

7.15世纪中期,英国创立了议会弹劾权。17世纪,弹劾成为议会打击和惩罚国王、重臣的一种手段。到了19世纪初,议会弹劾权逐渐退出了英国的历史舞台。议会弹劾权的演变,反映了英国( )

A.国王与议会对立加剧

B.权力中心逐渐转移

C.司法权与行政权分离

D.政党政治最终形成

答案:B

解析:议会弹劾权由“打击和惩罚国王、重臣”到“逐渐退出了英国的历史舞台”,是因为行政权转移到内阁,议会可以通过对政府的不信任案迫使内阁垮台,因此议会弹劾权的演变反映出英国权力中心逐渐转移,故选B项;这一变化反映出国王权力逐渐被削弱,故排除A项;这一变化不能反映司法权与行政权的分离,故排除C项;这一变化与政党政治没有直接关系,故排除D项。

8.

文件 《大宪章》 (1215年) 《权利请愿书》(1628年) 《权利法案》(1689年)

制定者 封建大贵族 资产阶级和新贵族占多数的议会 资产阶级和新贵族占多数的议会

内容 以法律限制王权,特别是征税权,没有贵族同意,国王不得随意征税 以法律限制王权,特别是征税权,没有议会同意,国王不得随意征税 限制国王的权力,约束国王的实际统治权,保证议会的立法权、财政权、司法权和军权等

上表内容最适合用来论证的主题是( )

A.英国资产阶级革命具有不彻底性

B.君主立宪制不是完美的政治制度

C.民主政治的建立过程具有渐进性

D.法律是保证中央权力的重要武器

答案:C

解析:根据题干材料,可知从1215年的《大宪章》到1628年的《权利请愿书》,再到1689年的《权利法案》,制定者由封建大贵族变为议会,君主的权力逐渐变小,议会的权力逐渐变大,这说明英国资产阶级民主政体的建立具有渐进性,故选C项。

9.1973年美国通过《战争权力法》,规定总统若未经国会动用武力,必须在48小时内通知国会。总统在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天撤回军队。该项法令( )

A.表明国会主张收回总统的宣战权

B.体现出总统权力受到了限制

C.严重冲击了三权分立的政治制度

D.提高了美国的行政效率

答案:B

解析:根据题干材料“总统若未经国会动用武力,必须在48小时内通知国会。总统在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天撤回军队”,可知总统权力受到国会的制约,故选B项;根据题干材料,可知美国总统有权宣战,但需经过国会的同意,故排除A项;该法令体现了三权分立,故排除C项;题干材料反映的是总统与国会权力的制衡,与行政效率无关,故排除D项。

10.自1873年起,法国国民议会讨论制定宪法。“共和国”一词仅仅出现在关于总统选举方式的条款中:“共和国总统应由参众两院选出。”这表明,当时法国( )

A.民主政治的社会基础薄弱

B.以迂回的方式确立了民主共和制度

C.倡导自由平等的政治理念

D.仿效美国实行了总统制民主共和制

答案:B

解析:法国历史上长期实行君主制,国内保守派势力十分强大,因此“共和国”出现次数少主要是为了减少阻力,但宪法规定“共和国总统应由参众两院选出”,实际上仍以条文的形式确立了民主共和制度,故选B项;19世纪中期法国工业资本主义快速发展,不缺乏实行民主政治的社会基础,故排除A项;总统的选举方式与自由平等的政治理念无关,故排除C项;法国实行议会制共和制,不同于美国的总统制共和制,故排除D项。

11.均田制是北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度。下列关于北魏均田制的说法正确的是( )

A.均田制下土地严禁买卖

B.不分男女,同等授田

C.未触动地主土地私有制

D.解决了土地兼并问题

答案:C

解析:结合所学知识,可知均田制的实质是封建国家土地所有制,该土地政策并没有触动地主土地私有制,故选C项;结合所学知识,可知在均田制下,露田、麻田均不得买卖,对桑田是限制买卖,不是严禁买卖,故排除A项;根据均田令的规定,男子和妇女分别授予不同数量的田地,故排除B项;在均田制下,土地私有和买卖现象仍然存在,土地兼并问题并没有得到解决,故排除D项。

12.下表为晚清时期西学输入的基本脉络,该表反映出( )

时间 代表作

鸦片战争后 《四洲志》《海国图志》《瀛寰志略》《万国公法》

第二次鸦片战争后 《克虏伯炮说》《水师操练》《探矿取金》《工程致富》

甲午中日战争后 《中东战纪本末》《泰西新史揽要》《文学兴国策》

戊戌变法后 《民约论》《万法精理》《美国独立宣言》

A.中西方思想文化逐渐融为一体

B.先进中国人已找到救国之路

C.民族危机推动学习西学的深入

D.西方的民主制度被广泛接受

答案:C

解析:从鸦片战争到甲午中日战争,近代中国民族危机不断加深,先进中国人学习西方经历了从器物到制度的演变,题干信息正反映了这一现象,故C项正确;A、B、D三项均不符合题意,故排除。

二、非选择题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 下面是英法两国代议制发展完善的简要进程。

英国 ①1688年“光荣革命”后,通过妥协的、不流血的和平手段,英国君主立宪制逐步确立起来; ②1689年的《权利法案》限制了王权,明确了议会至上原则; ③1701年的《王位继承法》进一步限制了王权; ④18世纪20年代内阁制开始形成,英王“统而不治”; ⑤1832年议会改革,以妥协方式扩大民主; ⑥1867年和1884年英国进行了两次议会改革,使民主制日趋完善

法国 ①1789年巴黎人民武装起义,法国大革命爆发,《人权宣言》颁布; ②1791年宪法宣布法国为君主立宪制国家; ③1792年、1804年分别建立法兰西第一共和国、法兰西第一帝国,并制定了拿破仑宪法; ④1815年波旁王朝复辟,颁布钦定宪法; ⑤1848年、1852年、1870年分别建立法兰西第二共和国、法兰西第二帝国、法兰西第三共和国; ⑥1875年法国议会以353对352的一票多数通过了共和制

材料二 19世纪初英国工业革命的一个直接后果是城市人口大量增加,工商业企业家阶层人口大量增加,大量国民没有选举权的旧制度已经不能适应当时的社会要求了。结果,各地吁求议会改革的群众请愿运动此起彼伏。1832年6月,英国的议会改革法最后由国王签署生效。经由这样一种相对和平和渐进的演变过程,英国的宪政民主政治逐渐形成且不断完善起来。1726年,孟德斯鸠在欧洲各地进行了为期3年的旅游。尤其在英国18个月的考察,对孟德斯鸠的思想影响甚大。1748年,孟德斯鸠出版了著作《论法的精神》。

——以上材料均摘编自韦森《欧洲近现代历史上

宪政民主政制的生成、建构与演进》

(1)根据材料一、材料二,分别说明英法两国代议制形成的主要特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英法两国民主政治不断完善的共同原因。(7分)

参考答案:(1)英国的代议制形成:经历了相对和平的改革渐进历程;斗争和妥协相结合。法国的代议制形成:伴随着不断的革命,政权不断更迭;共和派与保皇派反复较量,共和道路曲折艰难。

(2)共同原因:工业革命的开展,工业资产阶级力量的壮大;人民群众的斗争;启蒙运动的推动。

14.1901年,流亡西安的慈禧太后以光绪帝的名义发布“变法”上谕,宣布实行新政。阅读材料,回答问题。

材料 清末“新政诏书”

世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。穷变通久……盖不易者三纲五常,昭然如日星之照世;而可变者令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。……现正议和,一切政事,尤须切实整顿,以期渐致富强。……康逆之讲新法,乃乱法也,非变法也。……总之,法令不更,锢习不破,欲求振作,须议更张。著军机大臣、大学士、六部九卿出使各国大臣、各省督抚,各就现在情弊,参酌中西政治,举凡朝章国政、吏治民生、学校科举、军制财政,当因当革,当省当并……如何而国势始兴 如何而人才始盛 如何而度支始裕 如何而武备始精 各举所知,各抒所见,通限两个月内详悉条议以闻,再由朕上禀慈谟,斟酌尽善,切实施行。

——摘编自马平安《慈禧与晚清六十年》

根据材料并结合所学知识,对清末“新政诏书”进行评述。(14分)

参考答案:面对内外交困的形势,“新政诏书”否定资产阶级维新派所发动的戊戌变法,提出了实行新政的设想。要求地方大员从官制、军事、商业、教育等方面提出革新建议和措施,表明了向西方学习和勇于变革的态度。“新政诏书”是改革的纲领性文件,推动了清末新政的实行,引发了中国社会广泛和深入的变革,在一定程度上推动了中国的现代化进程。

“新政诏书”是清政府采取的自上而下的自救举措,其目的是缓解革命压力,维护封建统治。诏书明确规定对于三纲五常乃至政治制度等涉及封建统治根基的问题则不得变动,反映出新政仍然跳不出“中体西用”的窠臼,导致改革效果大打折扣。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理