2015—2016高中语文苏教版(必修4)课件:第二专题《一滴眼泪换一滴水》(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文苏教版(必修4)课件:第二专题《一滴眼泪换一滴水》(共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 831.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-08 15:35:51 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。法·雨果一滴眼泪换一滴水

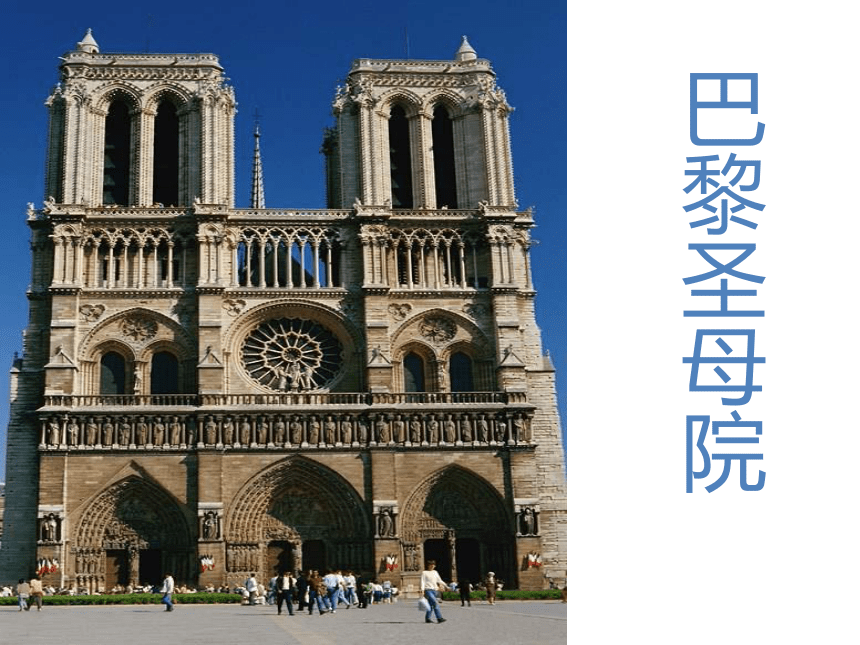

《巴黎圣母院》节选巴黎圣母院 巴黎圣母院巴黎圣母院 1.了解雨果的生平与主要作品,理解浪漫主义与现实主义的创作风格; 2.理清课文情节,体会主人公身上体现出来的人性美; 3.理解文本中多角度对比手法的运用。教学目标雨果(1802—1885) 19世纪伟大的浪漫主义文学家,法国文学史上最伟大的作家之一。幼年受母亲的影响,政治观点偏于保守,最初的作品都是一些歌颂王朝威仪的颂诗,曾经受到国王的赏赐。20年代受法国自由主义思潮的影响,政治态度开始转变,文学观点也逐渐从保守立场转向浪漫主义。

《巴黎圣母院》这部小说创作于他的青年时期,是他所有小说中浪漫主义色彩最浓的一部。★19世纪前期积极浪漫主义文学运动的领袖,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。

★贯穿他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。

★代表作: 长篇小说《巴黎圣母院》、《悲惨世界》雨果简介 永远铭记“有一天,两个强盗走进了圆明园:一个抢掠,一个放火。可以说,胜利是偷盗者的胜利,两个胜利者一起彻底毁灭了圆明园。人们仿佛又看到了因将帕提侬拆运回英国而臭名远扬的额尔金的名字。当初在帕提侬所发生的事情又在圆明园重演了,而且这次干得更凶、更彻底,以至于片瓦不留。我们所有教堂的所有珍品加起来也抵不上这座神奇无比、光彩夺目的东方博物馆。那里不仅有艺术珍品,而且还有数不胜数的金银财宝。多么伟大的功绩!多么丰盈的外快!这两个胜利者一个装满了袋子,另一个装满了柜子;然后,他们勾肩搭臂,眉开眼笑地回到了欧洲。这就是两个强盗的故事。 ”——雨果《致巴特勒上尉的信》 浪漫主义文学的特点及代表作品浪漫主义文学的特点 浪漫主义文学在政治上反对封建制度,不再刻意突出人的理性,而是深入发掘人类的感情世界,通过瑰丽的想象和夸张的手法塑造特点鲜明的人物形象。在创作风格上,以想象力丰富的构思和跌宕起伏的情节为主要特征。

浪漫主义文学硕果累累 雨果——法国——巴黎圣母院 雪莱——英国——西风颂 、 解放的普罗米修斯 海涅——德国——德国,一个冬天的童话 《巴黎圣母院》创作缘起数年前,雨果参观圣母院时,在一座尖顶钟楼的阴暗角落里,发现有个手刻的字:ΑΝΑΓΚΗ (希腊语“命运”的意思)

这几个大写的希腊字母,经岁月侵蚀,黑黝黝的,,深深凹陷在石头里面。所蕴藏的宿命和悲惨的意义,深深震撼了作者的心灵。作者左思右想,这苦难的灵魂是谁,非把这罪恶的烙印,或者说苦难的烙印留在这古老教堂的额头上不可,否则就不肯离开这尘世。 基于这样一种深刻的体验,他开始了创作。据雨果夫人回忆:他买了一瓶墨水和一身灰色羊毛披肩,将全身从脖子到脚尖统统包住。他把衣服锁在柜子里,免受出门的诱惑,一心钻在小说里,像走进牢房一样……从此之后,他除了吃饭睡觉,不离书桌。唯一的消遣是晚饭后同来访的朋友谈一小时天。有时把白天写的东西读给他们听……文艺创作占据了他的身心。他不感疲乏,也不觉寒冬的来临,12月他却开着窗子工作……终于,他用了六个月的时间完成了这部伟大的作品。课文鉴赏 典型环境: 看客(围观群众)

爱斯梅拉达

克洛德2、地点——3、主要人物——伽西莫多1、时代——中世纪的蒙昧时代格雷沃广场上的刑台情节的发展脉络:一、行刑前的格雷沃广场景象

二、受刑人的出现和围观者的态度

三、接受笞刑的具体经过

四、围观者的侮辱与诅咒

五、受刑人的愤怒和希望的破灭

六、在无人理睬后有人给他水喝 环 境 人 物 课文第三段对刑台的描述有什么作用?它既展示了情节开展的环境,又写出了周围群众的无聊、庸俗和麻木。(1)围观群众 伽西莫多在受刑的时候,人们“诅咒他,嘲笑他,向他叫骂,向他投石子”;而在爱斯梅拉达给他喂水的时候,人们又拍手叫好。作者这样写的目的是什么?提示:群众前后的态度十分矛盾,而且变化比较突然,但这样的描写还是合理的。一方面,群众嘲笑、辱骂伽西莫多,是因为不知道事情的真相;另一方面,作者充分地表现了“中世纪的人民”的无知愚昧和缺乏怜悯同情之心,并通过议论表达了自己的对他们的不满和讽刺,但这并不能说明这些“中世纪的人民”完全丧失了人性。爱斯梅拉达的举动,唤醒了他们人性中的良知,是完全可以理解的。这既是歌颂了美好人性的力量,也是对美好人生的呼唤。也有人认为,爱斯梅拉达给伽西莫多喂水,群众不是欢呼,而是起哄。但从小说“那情景无论如何是很动人的”“观众也都被感动了”等描述可以肯定,这是发自内心的欢呼,而不是起哄。(2)波西米亚姑娘(爱斯梅拉达)人群中闪开一条路,走出了一位装束奇特的姑娘

她真的迅速走上了石级

她一言不发地走近那扭着身子枉自躲避她的犯人,从胸前取出一只葫芦,温柔地举到那可怜人干裂的嘴边。

微笑着把水倒在伽西莫多张着的嘴里

但那姑娘有些疑惑,想起了前一晚那件未遂的暴行,便像小孩害怕被野兽咬着似的,惊恐地把手缩回去了。爱斯梅拉达为伽西莫多喂水

爱丝梅拉达被伽西莫多劫持过,为什么在伽西莫多遭受笞刑的时候她会给他喂水?

提示:爱丝梅拉达不记前仇,以德报怨,给伽西莫多喂水,表现了她的善良,表现了人性之美。

伽西莫多喝过了水,他又为什么要亲吻爱丝美拉达“美丽的小手”?

提示:这是他表示感激的方式 因为她满足的不仅仅是他生理层次的需要(喝水),还有他精神层次的需要。这也反映出了伽西莫多对美的追求。(3)伽西莫多悲哀——悲哀自己曾经伤害过她,而让她对自己产生误解;同时,也说明他极度的凄凉,因为连美丽善良的爱丝美拉达也不能给他精神的需求,他又该怎么办呢?

责怪——责怪她误解了他的好意。而当爱丝美拉达“惊恐地把手缩回去”的时候,他为什么用“充满责怪和无限悲哀的眼光”望着爱丝美拉达?在喝爱斯梅拉达喂给水的时候,怎么会滚出一大颗眼泪?这是什么样的眼泪? 感激之泪

自责之泪

悔恨之泪

开心之泪

觉醒之泪爱斯梅拉达的“水”异常珍贵。残酷的刑罚没有使他流泪,群众的冷嘲热讽与打骂没有使他流泪,副主教的忘恩负义没有使他流泪……而爱斯梅拉达的“一滴水”中透出了人性美的光辉,正是这道人性美的曙光照亮了沉睡在黑夜中的善良,唤醒了伽西莫多已经几乎接近僵化的人性,生平第一次流出了眼泪。 在节选课文的美与丑的看台上,你看到了多少美与丑的对比?伽西莫多的美与丑、伽西莫多与爱斯梅拉达、伽西莫多与副主教克洛德、爱斯梅拉达与群众、群众前后表现的对比。1、外表丑陋与

2、外貌丑陋无比与

3、善良朴实与

4、善良有同情心与

5、嘲笑、辱骂与内心善良懂得感恩漂亮迷人自私阴险麻木无知、糊涂变态肯定、赞赏一、自身外在形象和内在德行的对比

外表丑陋,但内心善良,在受刑时他表现出超人的顽强和忍耐,可是在爱斯梅拉达送水给他喝的时候,他流出了感激的眼泪。这是人性的自然流露。

二、伽西莫多和爱斯梅拉达的对比

他们的内心都很善良,都有着美好的心灵,但伽西莫多外貌丑陋无比,而爱斯梅拉达却从内心同情他,为他送上他最需要的水。三、伽西莫多和他的养父、圣母院副主教克洛德·孚罗洛的对比

克洛德表面上道貌岸然然,内心却自私阴险,是他指使伽西莫多劫持了爱斯梅拉达,可是看到他受刑却不闻不问。

副主教克洛德·孚罗洛

当初收养相貌丑陋的伽西莫多,说明他还是有同情心的,现在的他见到伽西莫多受刑,为什么急忙转身走开了?

克洛德·孚罗洛是小说中最复杂的人物。他曾有过善的追求,希望成为优秀的神甫。他用温情把弟弟抚养大;用怜悯之心收养了相貌丑陋的伽西莫多;他勤劳朴素,穿着破旧的衣服用功学习。然而他成了禁欲主义的牺牲品,灵与肉的冲突最终让他逃离了上帝,成了魔鬼撒旦的信徒。此时转身离开,正是要推卸罪责,掩盖已经堕落的灵魂。

克洛德·孚罗洛既然能用善心收养伽西莫多,那么也应该用爱心营救爱斯梅拉达,更何况他还很爱爱斯梅拉达。但是,他为什么将美丽的爱斯梅拉达送上了绞刑架?

他为了得到爱斯梅拉达用尽了一切卑鄙的手段:劫持,恐吓,威逼利诱。他一方面明白自己所做的一切都是罪恶,另一方面在这条路上越走越远,并把自己邪恶的根源归罪于爱斯梅拉达。最后,在爱斯梅拉达誓死不屈的态度面前,处于“我得不到,也不让别人得到”的阴暗心理,把爱斯梅拉达送上了断头台。四、爱斯梅拉达和围观群众的对比。

看到伽西莫多受刑,被打得死去活来,围观群众不但不同情,反而咒骂他,向他的投石块,伽西莫多求他们给一点水喝,没有一个人理睬,还要侮辱他,可曾被伽西莫多挟持过的爱斯梅拉达却给予伽西莫多以同情,并为他送上他需要的水。

五、群众前后表现的对比

在伽西莫多受刑时,他们哄笑,咒骂,当爱斯梅拉达给伽西莫多喂水时,他们又为她欢呼。

“美与丑的分辨是一个很困难的过程,不能为表面的假象所迷惑。”小小的刑台,既是对伽西莫多肉体的惩罚,又是对中世纪人们灵魂的拷问。小小看台,大千世界,人性的复杂、善恶、美丑展现无遗。愿我们每个人都能在人生美丑的看台上,尽显自身的精彩! 作者运用多重对比手法,表现人性中美与丑的对立和交织。

人有两只耳朵,一只耳朵听到上帝的声音,一只耳朵听到魔鬼的声音。 维克多·雨果让人性之花灿然开放

《巴黎圣母院》节选巴黎圣母院 巴黎圣母院巴黎圣母院 1.了解雨果的生平与主要作品,理解浪漫主义与现实主义的创作风格; 2.理清课文情节,体会主人公身上体现出来的人性美; 3.理解文本中多角度对比手法的运用。教学目标雨果(1802—1885) 19世纪伟大的浪漫主义文学家,法国文学史上最伟大的作家之一。幼年受母亲的影响,政治观点偏于保守,最初的作品都是一些歌颂王朝威仪的颂诗,曾经受到国王的赏赐。20年代受法国自由主义思潮的影响,政治态度开始转变,文学观点也逐渐从保守立场转向浪漫主义。

《巴黎圣母院》这部小说创作于他的青年时期,是他所有小说中浪漫主义色彩最浓的一部。★19世纪前期积极浪漫主义文学运动的领袖,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。

★贯穿他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。

★代表作: 长篇小说《巴黎圣母院》、《悲惨世界》雨果简介 永远铭记“有一天,两个强盗走进了圆明园:一个抢掠,一个放火。可以说,胜利是偷盗者的胜利,两个胜利者一起彻底毁灭了圆明园。人们仿佛又看到了因将帕提侬拆运回英国而臭名远扬的额尔金的名字。当初在帕提侬所发生的事情又在圆明园重演了,而且这次干得更凶、更彻底,以至于片瓦不留。我们所有教堂的所有珍品加起来也抵不上这座神奇无比、光彩夺目的东方博物馆。那里不仅有艺术珍品,而且还有数不胜数的金银财宝。多么伟大的功绩!多么丰盈的外快!这两个胜利者一个装满了袋子,另一个装满了柜子;然后,他们勾肩搭臂,眉开眼笑地回到了欧洲。这就是两个强盗的故事。 ”——雨果《致巴特勒上尉的信》 浪漫主义文学的特点及代表作品浪漫主义文学的特点 浪漫主义文学在政治上反对封建制度,不再刻意突出人的理性,而是深入发掘人类的感情世界,通过瑰丽的想象和夸张的手法塑造特点鲜明的人物形象。在创作风格上,以想象力丰富的构思和跌宕起伏的情节为主要特征。

浪漫主义文学硕果累累 雨果——法国——巴黎圣母院 雪莱——英国——西风颂 、 解放的普罗米修斯 海涅——德国——德国,一个冬天的童话 《巴黎圣母院》创作缘起数年前,雨果参观圣母院时,在一座尖顶钟楼的阴暗角落里,发现有个手刻的字:ΑΝΑΓΚΗ (希腊语“命运”的意思)

这几个大写的希腊字母,经岁月侵蚀,黑黝黝的,,深深凹陷在石头里面。所蕴藏的宿命和悲惨的意义,深深震撼了作者的心灵。作者左思右想,这苦难的灵魂是谁,非把这罪恶的烙印,或者说苦难的烙印留在这古老教堂的额头上不可,否则就不肯离开这尘世。 基于这样一种深刻的体验,他开始了创作。据雨果夫人回忆:他买了一瓶墨水和一身灰色羊毛披肩,将全身从脖子到脚尖统统包住。他把衣服锁在柜子里,免受出门的诱惑,一心钻在小说里,像走进牢房一样……从此之后,他除了吃饭睡觉,不离书桌。唯一的消遣是晚饭后同来访的朋友谈一小时天。有时把白天写的东西读给他们听……文艺创作占据了他的身心。他不感疲乏,也不觉寒冬的来临,12月他却开着窗子工作……终于,他用了六个月的时间完成了这部伟大的作品。课文鉴赏 典型环境: 看客(围观群众)

爱斯梅拉达

克洛德2、地点——3、主要人物——伽西莫多1、时代——中世纪的蒙昧时代格雷沃广场上的刑台情节的发展脉络:一、行刑前的格雷沃广场景象

二、受刑人的出现和围观者的态度

三、接受笞刑的具体经过

四、围观者的侮辱与诅咒

五、受刑人的愤怒和希望的破灭

六、在无人理睬后有人给他水喝 环 境 人 物 课文第三段对刑台的描述有什么作用?它既展示了情节开展的环境,又写出了周围群众的无聊、庸俗和麻木。(1)围观群众 伽西莫多在受刑的时候,人们“诅咒他,嘲笑他,向他叫骂,向他投石子”;而在爱斯梅拉达给他喂水的时候,人们又拍手叫好。作者这样写的目的是什么?提示:群众前后的态度十分矛盾,而且变化比较突然,但这样的描写还是合理的。一方面,群众嘲笑、辱骂伽西莫多,是因为不知道事情的真相;另一方面,作者充分地表现了“中世纪的人民”的无知愚昧和缺乏怜悯同情之心,并通过议论表达了自己的对他们的不满和讽刺,但这并不能说明这些“中世纪的人民”完全丧失了人性。爱斯梅拉达的举动,唤醒了他们人性中的良知,是完全可以理解的。这既是歌颂了美好人性的力量,也是对美好人生的呼唤。也有人认为,爱斯梅拉达给伽西莫多喂水,群众不是欢呼,而是起哄。但从小说“那情景无论如何是很动人的”“观众也都被感动了”等描述可以肯定,这是发自内心的欢呼,而不是起哄。(2)波西米亚姑娘(爱斯梅拉达)人群中闪开一条路,走出了一位装束奇特的姑娘

她真的迅速走上了石级

她一言不发地走近那扭着身子枉自躲避她的犯人,从胸前取出一只葫芦,温柔地举到那可怜人干裂的嘴边。

微笑着把水倒在伽西莫多张着的嘴里

但那姑娘有些疑惑,想起了前一晚那件未遂的暴行,便像小孩害怕被野兽咬着似的,惊恐地把手缩回去了。爱斯梅拉达为伽西莫多喂水

爱丝梅拉达被伽西莫多劫持过,为什么在伽西莫多遭受笞刑的时候她会给他喂水?

提示:爱丝梅拉达不记前仇,以德报怨,给伽西莫多喂水,表现了她的善良,表现了人性之美。

伽西莫多喝过了水,他又为什么要亲吻爱丝美拉达“美丽的小手”?

提示:这是他表示感激的方式 因为她满足的不仅仅是他生理层次的需要(喝水),还有他精神层次的需要。这也反映出了伽西莫多对美的追求。(3)伽西莫多悲哀——悲哀自己曾经伤害过她,而让她对自己产生误解;同时,也说明他极度的凄凉,因为连美丽善良的爱丝美拉达也不能给他精神的需求,他又该怎么办呢?

责怪——责怪她误解了他的好意。而当爱丝美拉达“惊恐地把手缩回去”的时候,他为什么用“充满责怪和无限悲哀的眼光”望着爱丝美拉达?在喝爱斯梅拉达喂给水的时候,怎么会滚出一大颗眼泪?这是什么样的眼泪? 感激之泪

自责之泪

悔恨之泪

开心之泪

觉醒之泪爱斯梅拉达的“水”异常珍贵。残酷的刑罚没有使他流泪,群众的冷嘲热讽与打骂没有使他流泪,副主教的忘恩负义没有使他流泪……而爱斯梅拉达的“一滴水”中透出了人性美的光辉,正是这道人性美的曙光照亮了沉睡在黑夜中的善良,唤醒了伽西莫多已经几乎接近僵化的人性,生平第一次流出了眼泪。 在节选课文的美与丑的看台上,你看到了多少美与丑的对比?伽西莫多的美与丑、伽西莫多与爱斯梅拉达、伽西莫多与副主教克洛德、爱斯梅拉达与群众、群众前后表现的对比。1、外表丑陋与

2、外貌丑陋无比与

3、善良朴实与

4、善良有同情心与

5、嘲笑、辱骂与内心善良懂得感恩漂亮迷人自私阴险麻木无知、糊涂变态肯定、赞赏一、自身外在形象和内在德行的对比

外表丑陋,但内心善良,在受刑时他表现出超人的顽强和忍耐,可是在爱斯梅拉达送水给他喝的时候,他流出了感激的眼泪。这是人性的自然流露。

二、伽西莫多和爱斯梅拉达的对比

他们的内心都很善良,都有着美好的心灵,但伽西莫多外貌丑陋无比,而爱斯梅拉达却从内心同情他,为他送上他最需要的水。三、伽西莫多和他的养父、圣母院副主教克洛德·孚罗洛的对比

克洛德表面上道貌岸然然,内心却自私阴险,是他指使伽西莫多劫持了爱斯梅拉达,可是看到他受刑却不闻不问。

副主教克洛德·孚罗洛

当初收养相貌丑陋的伽西莫多,说明他还是有同情心的,现在的他见到伽西莫多受刑,为什么急忙转身走开了?

克洛德·孚罗洛是小说中最复杂的人物。他曾有过善的追求,希望成为优秀的神甫。他用温情把弟弟抚养大;用怜悯之心收养了相貌丑陋的伽西莫多;他勤劳朴素,穿着破旧的衣服用功学习。然而他成了禁欲主义的牺牲品,灵与肉的冲突最终让他逃离了上帝,成了魔鬼撒旦的信徒。此时转身离开,正是要推卸罪责,掩盖已经堕落的灵魂。

克洛德·孚罗洛既然能用善心收养伽西莫多,那么也应该用爱心营救爱斯梅拉达,更何况他还很爱爱斯梅拉达。但是,他为什么将美丽的爱斯梅拉达送上了绞刑架?

他为了得到爱斯梅拉达用尽了一切卑鄙的手段:劫持,恐吓,威逼利诱。他一方面明白自己所做的一切都是罪恶,另一方面在这条路上越走越远,并把自己邪恶的根源归罪于爱斯梅拉达。最后,在爱斯梅拉达誓死不屈的态度面前,处于“我得不到,也不让别人得到”的阴暗心理,把爱斯梅拉达送上了断头台。四、爱斯梅拉达和围观群众的对比。

看到伽西莫多受刑,被打得死去活来,围观群众不但不同情,反而咒骂他,向他的投石块,伽西莫多求他们给一点水喝,没有一个人理睬,还要侮辱他,可曾被伽西莫多挟持过的爱斯梅拉达却给予伽西莫多以同情,并为他送上他需要的水。

五、群众前后表现的对比

在伽西莫多受刑时,他们哄笑,咒骂,当爱斯梅拉达给伽西莫多喂水时,他们又为她欢呼。

“美与丑的分辨是一个很困难的过程,不能为表面的假象所迷惑。”小小的刑台,既是对伽西莫多肉体的惩罚,又是对中世纪人们灵魂的拷问。小小看台,大千世界,人性的复杂、善恶、美丑展现无遗。愿我们每个人都能在人生美丑的看台上,尽显自身的精彩! 作者运用多重对比手法,表现人性中美与丑的对立和交织。

人有两只耳朵,一只耳朵听到上帝的声音,一只耳朵听到魔鬼的声音。 维克多·雨果让人性之花灿然开放