第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 综合测试(含答案)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 综合测试(含答案)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 525.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-31 11:43:35 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固 综合测试

一、单选题

1.据考古发现,河南浚县出土的卫国铜器、山东曲阜出土的鲁国铜器、北京琉璃河出土的燕国铜器和山西天马出土的晋国铜器等,在形制、纹饰特别是器形上,皆与西周王畿地区出土的背铜器基本相同。这反映了西周( )

A.王畿范围持续扩大 B.政体的基本特征

C.青铜铸造技术高超 D.文化的多元一体

2.汉初,汉高祖规定商人不得衣丝乘车,吕后也规定商人子弟不能为官。但到汉文帝、汉景帝时期却出现了“今法律贱商人,商人已富贵矣”的局面。该局面的出现是由于

A.重农抑商政策推行不力 B.汉初统治者实行无为而治的政策

C.社会经济的恢复与发展 D.商业发展改变了原有的阶级关系

3.据史书记载,秦始皇修筑长城,历时五年,动用了约三十万劳动力,这个数字相当于全国男劳动力的十分之一。秦朝有如此大规模的动员和组织能力,主要是由于( )

A.实行思想专制的政策 B.确立了中央集权制度

C.修筑通往各地的驰道 D.官吏管理水平的提高

4.春秋战国时期,旧贵族阶层不断遭到打击。下列对其权益有较强冲击作用的是

A.君轻民贵思想、焚书坑儒 B.有教无类思想、军功授爵制

C.有教无类思想、中朝的设立 D.“仁”的思想、郡县制

5.西汉贾谊认为:“借使秦王计上世之事,并殷周之迹,以制御其政,后虽有淫骄之主,而未有倾危之患也。”清代王夫之认为:“夫封建之不可复也,势也。虽然,习久而变者,必以其渐,秦惟暴裂之于一朝而怨满天下。”由此可见,在两人看来( )

A.恢复分封制有利于巩固统治 B.制度的更替需要渐进的过程

C.郡国并行制是最合适的选择 D.郡县制实施导致了秦的灭亡

6.《史记》记载,汉景帝时,太后“好黄老之言,不说(悦)儒术”,景帝“读黄帝、老子,尊其术”。但武帝即位后,便罢百家,尊儒术。发生这种变化的根本原因是( )

A.汉武帝的个人爱好 B.汉武帝雄才大略

C.秦二世而亡的教训 D.汉朝国力的强盛

7.秦统一后,诏书发至桂林,当地人均不认识。后来李斯等人创造新文字“小篆”通行全国。文字统一后,尽管各地方言差别极大,政令依旧能畅通。由此可知,秦统一文字( )

A.提高了行政效率 B.有利于加强民族认同感

C.加强了中央集权 D.加强了思想领域的控制

8.《太史公自序》载:“春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者,不胜数。”从这段材料所获得的最全面、最准确的信息应是

A.争霸战争使诸侯国数目减少 B.诸侯国之间互相厮杀

C.诸侯弃国逃跑 D.分封制遭到破坏

9.《战国策·秦策》:“夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富。故秦无敌于天下。”商君“正度量,调轻重”的措施客观上有利于

A.重农抑商政策的实施

B.农耕经济的繁荣

C.商品经济的发展

D.中央集权制度的加强

10.史学家顾颉刚在评价汉武帝的某一措施时认为:它和秦始皇焚书坑儒的实质相同,但手段却高明得多。这一措施是

A.推恩令 B.罢黜百家、独尊儒术 C.设立中朝 D.盐铁官营

11.儒学重在“序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别”以化解现实的种种冲突。这说明儒学化解现实冲突的主要方式是

A.依托传统,关注人性 B.立足伦理,注重规范

C.强化仁、礼、义 D.强化自我道德修养,提升民众道德水平

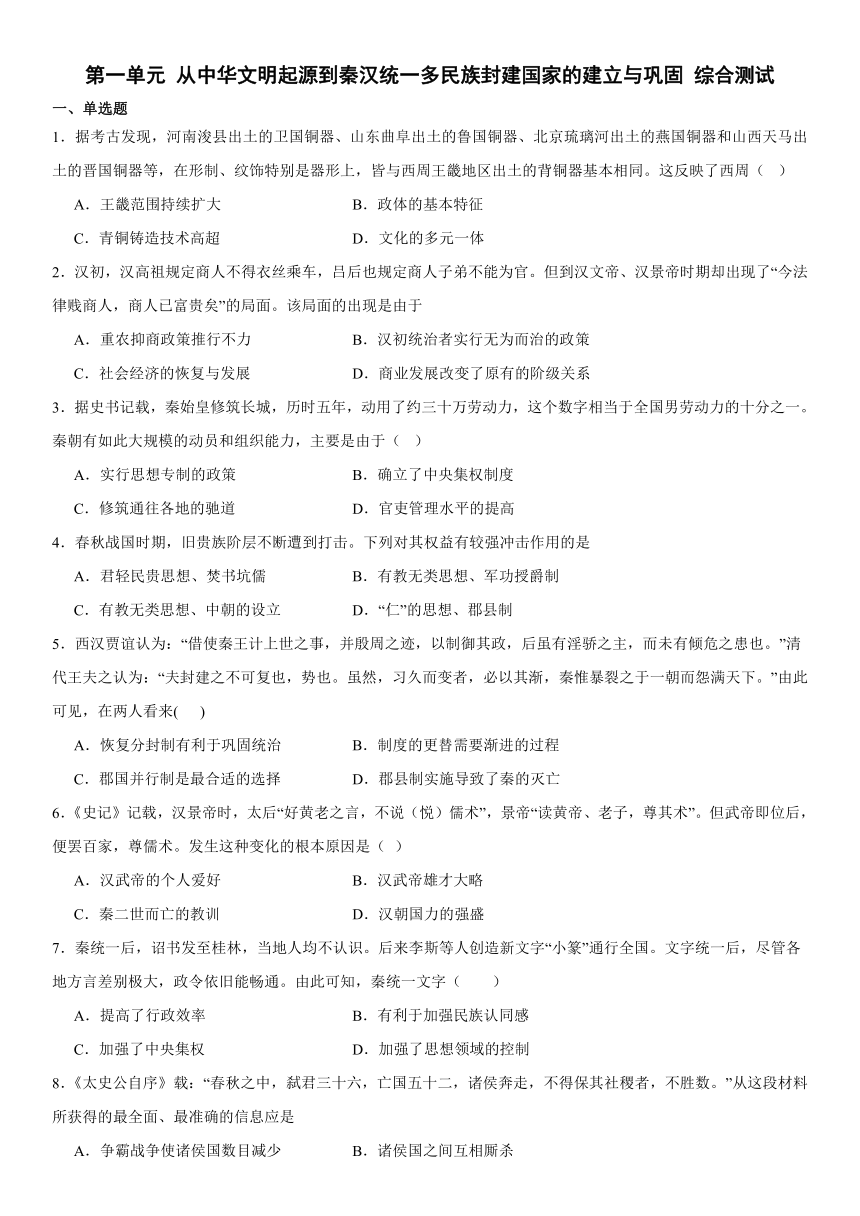

12.如图是东汉某一时期的社会现象图,下列对此图表述正确的是

A.形成“光武中兴”局面 B.表明外戚宦官交替专权

C.皇帝年老昏庸造成乱象 D.皇帝依靠外戚掌权治国

13.西汉统治者总结秦朝历史,从“海内新业,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败。”的认识出发,采取的措施是

A.颁布“削藩”命令 B.颁布推恩令

C.实行郡国并行制度 D.实行分封制

14.郑庄公(郑国第三位国君)去世后,郑国政权频繁易主。下表所示为郑庄公诸子在位的情况。由此可知,当时

谥号 姓名 在位年数 在位时间

郑厉公 姬突 4 前700-前697年

郑昭公 姬忽 2 前 696-前695年(复位)

郑子亹 姬亹(一作子亹) 7(个月) 前694年

郑子婴 姬婴 14 前693-前680年

郑厉公 姬突 7 前679-前673年(复位)

A.宗法体系难以维持 B.西周统治面临危机

C.分封制度走向崩溃 D.争霸战争频繁发生

15.下表为《史记》中记载的汉武帝时期的部分侍中(皇帝亲信近臣)。据此可知,汉武帝时期

姓名 官职 身份

卫青 建章监、大中大夫、大将军 外戚、功臣

霍去病 骠骑将军 外戚、功臣

霍光 奉都将军、光禄大夫、大将军、大司马 重臣、外戚

金日磾 驸马都尉、车骑将军、光禄大夫 功臣

A.实现大臣间权力制衡

B.君主专制有所强化

C.官僚政治取代贵族政治

D.中央集权水平进一步提高

16.汉代大量文人下乡采风,创作出《十五从军征》《战城南》《病妇行》等反映社会下层民众日常生活艰苦的乐府诗,对统治者反思战乱、制定与民休息的政策有积极作用。这表明,汉乐府诗

A.真实地反映民间疾苦 B.是现实主义文学作品

C.具有民情收集的功能 D.体现了汉代文学成就

17.半坡遗址发掘出的陶器钵口沿上刻有符号,共有20多种。后出现这种刻有符号的陶器地点逐渐增多,在临潼姜寨遗址也发现陶器或陶器符号38种。由此可知( )

A.半坡是新石器文化的中心 B.原始社会出现成熟的文字

C.原始文明发展并拥有共性 D.文明遗址出现贫富的差距

18.春秋战国时,秦国地处西陲,长期与西戎为伍,但最终却取得了灭六国,一统天下的成就。下列各项能够构成秦国开创历史新局面的原因的是其在战国七雄中

A.地理位置比六国优越 B.长期与周边民族交流

C.置身于诸侯纷争之外 D.制度的变革卓有成效

19.《后汉书西域传》载:(大秦)其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年(166年),大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙犀角、玳瑁,始乃一通焉。”材料描述的是( )

A.瓷器之路 B.丝绸之路 C.香料之路 D.玉石之路

20.尚书在战国时也作“掌书”,秦代食俸禄六百石,为低级官员。汉武帝时,选拔尚书、侍中组成“中朝”(或“内朝”),成为实际上的中央决策机关。材料说明

A.中央政府行政效率不断提高

B.封建君主权力不断强化

C.士人集团严重威胁专制皇权

D.尚书成为最高行政机构

二、材料分析题

21.社会改革大多是为了解决生产关系不适应生产力,或上层建筑不适应经济基础的某些部分或环节而进行的自我完善和革新。阅读材料,探究问题。

材料一 仲尼既没之后,田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。至秦孝公,捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲,苟以取强而已矣。夫篡盗之人,列为侯王;诈谲之国,兴立为强。是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向《《战国策》书录》

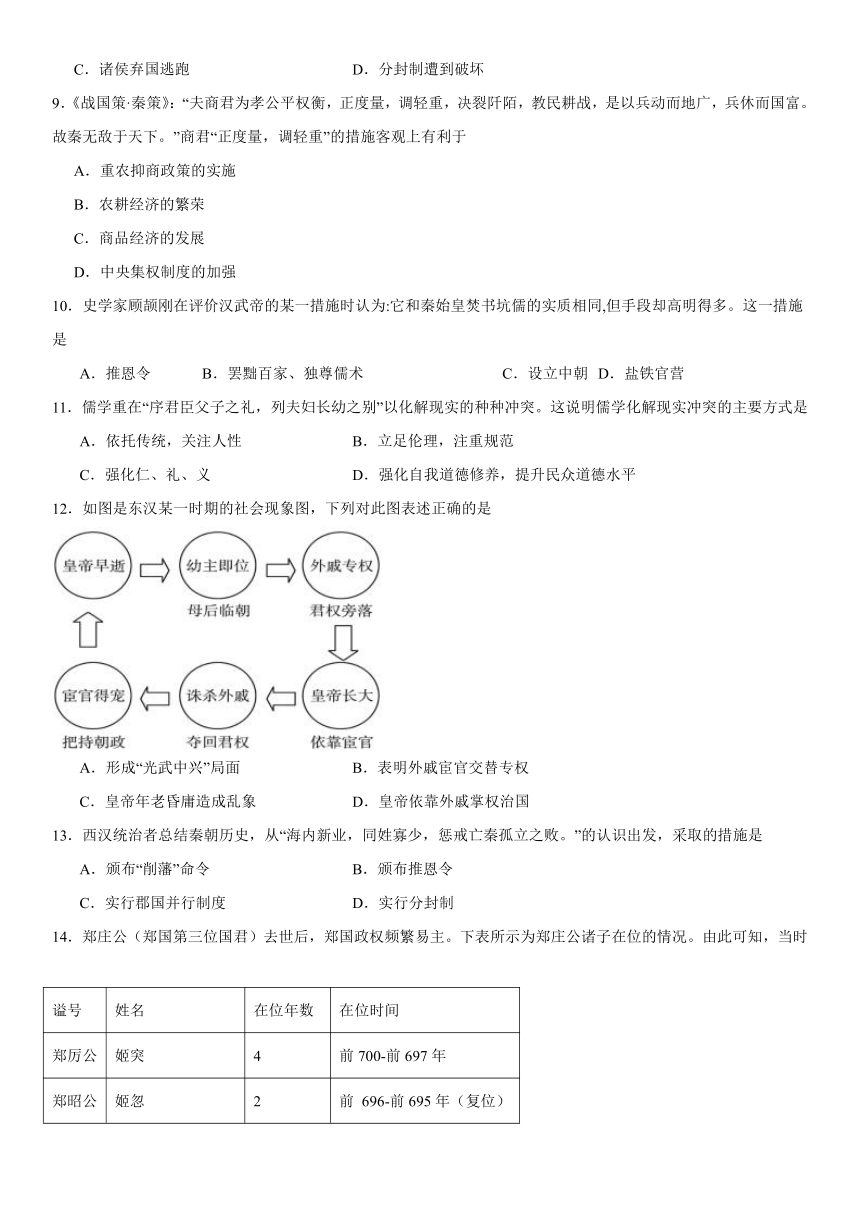

材料二

材料三 春秋时期的社会状况较之西周发生了很大变化……技术进步和产量提高增加了公社农民在“私田”上劳动的兴趣,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性却越来越下降,以至公田荒芜不治。针对这种情况,统治者不得不逐渐改变剥削方式。

——张帆《中国古代简史》

(1)依据材料1和2,说明春秋战国时期的社会变化。结合所学,总结当时各国是如何应对上述状况的。

(2)依据材料3及所学,请以商鞅变法为例说明秦是如何“改变剥削方式”的,成效如何?

(3)运用唯物史观,分析商鞅变法的实质。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 秦朝从中央到地方的官僚机构示意图。

材料二 秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。他采纳了李斯的建议,废除了所有的分封国家和王国。将广阔的国土划分为36郡,由中央政府直接管辖。一郡之内又分为若干县,建立了一套地方官僚机构。

材料三 刘邦建立西汉政权之初进行了大量的分封,被分封的诸侯国各占一方,并掌握着重要的特权,如制造货币等。这些特权使诸侯国越来越强大,同时也使朝廷与地方的离心力越来越大。他们擅为法令对抗中央,甚至谋反叛乱……西汉继用秦朝的相制,许多大权都由丞相直接掌握着,严重威胁着皇权,为此,汉武帝时期采取了许多措施。

——摘编自杨正朝《对汉武帝加强中央集权的认识》

材料四 汉武帝刘彻在位时期,在秦王朝开始的封建专制主义的中央集权制的基础上,通过加强中央君主集权的专制主义政治制度,推行中央集权的财经政策扣官府垄断重要工商业的专制主义经济制度,确立了具有中国独特专制主义制度特色的制度模式——一体化专制制度。

——摘编自张跃《汉武帝时期:中国封建专制制度的全面确立》

(1)根据材料一、二,说明秦朝的政治制度有哪些

(2)秦朝的政治体制对后世有何影响?

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉武帝加强中央集权采取的政治、经济措施

(4)根据材料一、二并结合所学知识,简析汉武帝上述措施的主要影响。

23.阅读材料回答问题

材料一:(周武王)封诸侯……封尚父于营丘,曰齐……余各依次受封。

——《史记·周本纪》

材料二:诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所所职也。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——《孟子·告子》

材料三:汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖疆裂土,立二等之爵。

——班固《汉书·诸侯王表》

材料四:(主父偃)说上曰:……今诸侯子弟或十数,而适嗣(法定继承人)代立,余虽骨肉,无尺地之封……愿陛下令诸侯得推恩子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。

——《史记·平津侯主父列传》

问题:

(1)材料一、三描述的是什么制度?二者在推行时有何不同?

(2)材料二描述的是什么朝代的现象?

(3)材料三所为,造成了什么后果?

(4)材料四中“上”是指何人?他接受了主父偃的建议吗?结果如何?

参考答案:

1.B

2.C

3.B

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.C

10.B

11.B

12.B

13.C

14.A

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.B

21.(1)社会变化:西周以来的社会秩序遭到严重破坏,逐渐解体。铁制农具开始使用,牛耕得到推广,社会经济得到重大发展,阶级关系发生变化。应对:各国纷纷进行变法,以适应社会的变革,推动社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

(2)做法:废井田,开阡陌,承认土地私有;奖励耕战;重农抑商等。成效:秦的国力迅速上升,军队战斗力增强,实现了国富民强,成为“战国七雄”中的强国。

(3)是对生产关系的调整,以适应当时生产力发展状况。

22.(1)制度:皇帝制度、三公九卿制、郡县制。

(2)彻底打破了传统的贵族分封制,奠定了中国古代大一统王朝制度的基础,对此后两千多年的中国政治与社会产生了重要影响。

(3)措施:政治:颁布”推恩令”,分割诸侯势力;实行刺史;建立中朝;实行察举制,建立人才选拔制度。经济:货币官造;盐铁酒专卖;官营贩运;向工商业者加征重税。

(4)影响:使专制主义中央集权得到加强;增加了政府财政收入;推动了“大一统”局面的形成;为后世国家治理提供了借鉴。

23.(1)分封制;不过汉初的分封制是与郡县制结合,形成了郡国并行制。

(2)西周初期,周天子控制着受封诸侯。

(3)造成了王国势力不断强大,严重威胁到中央集权制度的巩固,发生了“吴楚七国之乱”。

(4)汉武帝。接受了,颁布了“推恩令”大大削弱了王国的实力,基本消除了郡国并行制带来的负面影响。

一、单选题

1.据考古发现,河南浚县出土的卫国铜器、山东曲阜出土的鲁国铜器、北京琉璃河出土的燕国铜器和山西天马出土的晋国铜器等,在形制、纹饰特别是器形上,皆与西周王畿地区出土的背铜器基本相同。这反映了西周( )

A.王畿范围持续扩大 B.政体的基本特征

C.青铜铸造技术高超 D.文化的多元一体

2.汉初,汉高祖规定商人不得衣丝乘车,吕后也规定商人子弟不能为官。但到汉文帝、汉景帝时期却出现了“今法律贱商人,商人已富贵矣”的局面。该局面的出现是由于

A.重农抑商政策推行不力 B.汉初统治者实行无为而治的政策

C.社会经济的恢复与发展 D.商业发展改变了原有的阶级关系

3.据史书记载,秦始皇修筑长城,历时五年,动用了约三十万劳动力,这个数字相当于全国男劳动力的十分之一。秦朝有如此大规模的动员和组织能力,主要是由于( )

A.实行思想专制的政策 B.确立了中央集权制度

C.修筑通往各地的驰道 D.官吏管理水平的提高

4.春秋战国时期,旧贵族阶层不断遭到打击。下列对其权益有较强冲击作用的是

A.君轻民贵思想、焚书坑儒 B.有教无类思想、军功授爵制

C.有教无类思想、中朝的设立 D.“仁”的思想、郡县制

5.西汉贾谊认为:“借使秦王计上世之事,并殷周之迹,以制御其政,后虽有淫骄之主,而未有倾危之患也。”清代王夫之认为:“夫封建之不可复也,势也。虽然,习久而变者,必以其渐,秦惟暴裂之于一朝而怨满天下。”由此可见,在两人看来( )

A.恢复分封制有利于巩固统治 B.制度的更替需要渐进的过程

C.郡国并行制是最合适的选择 D.郡县制实施导致了秦的灭亡

6.《史记》记载,汉景帝时,太后“好黄老之言,不说(悦)儒术”,景帝“读黄帝、老子,尊其术”。但武帝即位后,便罢百家,尊儒术。发生这种变化的根本原因是( )

A.汉武帝的个人爱好 B.汉武帝雄才大略

C.秦二世而亡的教训 D.汉朝国力的强盛

7.秦统一后,诏书发至桂林,当地人均不认识。后来李斯等人创造新文字“小篆”通行全国。文字统一后,尽管各地方言差别极大,政令依旧能畅通。由此可知,秦统一文字( )

A.提高了行政效率 B.有利于加强民族认同感

C.加强了中央集权 D.加强了思想领域的控制

8.《太史公自序》载:“春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者,不胜数。”从这段材料所获得的最全面、最准确的信息应是

A.争霸战争使诸侯国数目减少 B.诸侯国之间互相厮杀

C.诸侯弃国逃跑 D.分封制遭到破坏

9.《战国策·秦策》:“夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富。故秦无敌于天下。”商君“正度量,调轻重”的措施客观上有利于

A.重农抑商政策的实施

B.农耕经济的繁荣

C.商品经济的发展

D.中央集权制度的加强

10.史学家顾颉刚在评价汉武帝的某一措施时认为:它和秦始皇焚书坑儒的实质相同,但手段却高明得多。这一措施是

A.推恩令 B.罢黜百家、独尊儒术 C.设立中朝 D.盐铁官营

11.儒学重在“序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别”以化解现实的种种冲突。这说明儒学化解现实冲突的主要方式是

A.依托传统,关注人性 B.立足伦理,注重规范

C.强化仁、礼、义 D.强化自我道德修养,提升民众道德水平

12.如图是东汉某一时期的社会现象图,下列对此图表述正确的是

A.形成“光武中兴”局面 B.表明外戚宦官交替专权

C.皇帝年老昏庸造成乱象 D.皇帝依靠外戚掌权治国

13.西汉统治者总结秦朝历史,从“海内新业,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败。”的认识出发,采取的措施是

A.颁布“削藩”命令 B.颁布推恩令

C.实行郡国并行制度 D.实行分封制

14.郑庄公(郑国第三位国君)去世后,郑国政权频繁易主。下表所示为郑庄公诸子在位的情况。由此可知,当时

谥号 姓名 在位年数 在位时间

郑厉公 姬突 4 前700-前697年

郑昭公 姬忽 2 前 696-前695年(复位)

郑子亹 姬亹(一作子亹) 7(个月) 前694年

郑子婴 姬婴 14 前693-前680年

郑厉公 姬突 7 前679-前673年(复位)

A.宗法体系难以维持 B.西周统治面临危机

C.分封制度走向崩溃 D.争霸战争频繁发生

15.下表为《史记》中记载的汉武帝时期的部分侍中(皇帝亲信近臣)。据此可知,汉武帝时期

姓名 官职 身份

卫青 建章监、大中大夫、大将军 外戚、功臣

霍去病 骠骑将军 外戚、功臣

霍光 奉都将军、光禄大夫、大将军、大司马 重臣、外戚

金日磾 驸马都尉、车骑将军、光禄大夫 功臣

A.实现大臣间权力制衡

B.君主专制有所强化

C.官僚政治取代贵族政治

D.中央集权水平进一步提高

16.汉代大量文人下乡采风,创作出《十五从军征》《战城南》《病妇行》等反映社会下层民众日常生活艰苦的乐府诗,对统治者反思战乱、制定与民休息的政策有积极作用。这表明,汉乐府诗

A.真实地反映民间疾苦 B.是现实主义文学作品

C.具有民情收集的功能 D.体现了汉代文学成就

17.半坡遗址发掘出的陶器钵口沿上刻有符号,共有20多种。后出现这种刻有符号的陶器地点逐渐增多,在临潼姜寨遗址也发现陶器或陶器符号38种。由此可知( )

A.半坡是新石器文化的中心 B.原始社会出现成熟的文字

C.原始文明发展并拥有共性 D.文明遗址出现贫富的差距

18.春秋战国时,秦国地处西陲,长期与西戎为伍,但最终却取得了灭六国,一统天下的成就。下列各项能够构成秦国开创历史新局面的原因的是其在战国七雄中

A.地理位置比六国优越 B.长期与周边民族交流

C.置身于诸侯纷争之外 D.制度的变革卓有成效

19.《后汉书西域传》载:(大秦)其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。其王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年(166年),大秦王安敦遣使自日南(汉朝郡名)微外(塞外)献象牙犀角、玳瑁,始乃一通焉。”材料描述的是( )

A.瓷器之路 B.丝绸之路 C.香料之路 D.玉石之路

20.尚书在战国时也作“掌书”,秦代食俸禄六百石,为低级官员。汉武帝时,选拔尚书、侍中组成“中朝”(或“内朝”),成为实际上的中央决策机关。材料说明

A.中央政府行政效率不断提高

B.封建君主权力不断强化

C.士人集团严重威胁专制皇权

D.尚书成为最高行政机构

二、材料分析题

21.社会改革大多是为了解决生产关系不适应生产力,或上层建筑不适应经济基础的某些部分或环节而进行的自我完善和革新。阅读材料,探究问题。

材料一 仲尼既没之后,田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序。至秦孝公,捐礼让而贵战争,弃仁义而用诈谲,苟以取强而已矣。夫篡盗之人,列为侯王;诈谲之国,兴立为强。是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向《《战国策》书录》

材料二

材料三 春秋时期的社会状况较之西周发生了很大变化……技术进步和产量提高增加了公社农民在“私田”上劳动的兴趣,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性却越来越下降,以至公田荒芜不治。针对这种情况,统治者不得不逐渐改变剥削方式。

——张帆《中国古代简史》

(1)依据材料1和2,说明春秋战国时期的社会变化。结合所学,总结当时各国是如何应对上述状况的。

(2)依据材料3及所学,请以商鞅变法为例说明秦是如何“改变剥削方式”的,成效如何?

(3)运用唯物史观,分析商鞅变法的实质。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 秦朝从中央到地方的官僚机构示意图。

材料二 秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。他采纳了李斯的建议,废除了所有的分封国家和王国。将广阔的国土划分为36郡,由中央政府直接管辖。一郡之内又分为若干县,建立了一套地方官僚机构。

材料三 刘邦建立西汉政权之初进行了大量的分封,被分封的诸侯国各占一方,并掌握着重要的特权,如制造货币等。这些特权使诸侯国越来越强大,同时也使朝廷与地方的离心力越来越大。他们擅为法令对抗中央,甚至谋反叛乱……西汉继用秦朝的相制,许多大权都由丞相直接掌握着,严重威胁着皇权,为此,汉武帝时期采取了许多措施。

——摘编自杨正朝《对汉武帝加强中央集权的认识》

材料四 汉武帝刘彻在位时期,在秦王朝开始的封建专制主义的中央集权制的基础上,通过加强中央君主集权的专制主义政治制度,推行中央集权的财经政策扣官府垄断重要工商业的专制主义经济制度,确立了具有中国独特专制主义制度特色的制度模式——一体化专制制度。

——摘编自张跃《汉武帝时期:中国封建专制制度的全面确立》

(1)根据材料一、二,说明秦朝的政治制度有哪些

(2)秦朝的政治体制对后世有何影响?

(3)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉武帝加强中央集权采取的政治、经济措施

(4)根据材料一、二并结合所学知识,简析汉武帝上述措施的主要影响。

23.阅读材料回答问题

材料一:(周武王)封诸侯……封尚父于营丘,曰齐……余各依次受封。

——《史记·周本纪》

材料二:诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所所职也。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——《孟子·告子》

材料三:汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖疆裂土,立二等之爵。

——班固《汉书·诸侯王表》

材料四:(主父偃)说上曰:……今诸侯子弟或十数,而适嗣(法定继承人)代立,余虽骨肉,无尺地之封……愿陛下令诸侯得推恩子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。

——《史记·平津侯主父列传》

问题:

(1)材料一、三描述的是什么制度?二者在推行时有何不同?

(2)材料二描述的是什么朝代的现象?

(3)材料三所为,造成了什么后果?

(4)材料四中“上”是指何人?他接受了主父偃的建议吗?结果如何?

参考答案:

1.B

2.C

3.B

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.C

10.B

11.B

12.B

13.C

14.A

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.B

21.(1)社会变化:西周以来的社会秩序遭到严重破坏,逐渐解体。铁制农具开始使用,牛耕得到推广,社会经济得到重大发展,阶级关系发生变化。应对:各国纷纷进行变法,以适应社会的变革,推动社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

(2)做法:废井田,开阡陌,承认土地私有;奖励耕战;重农抑商等。成效:秦的国力迅速上升,军队战斗力增强,实现了国富民强,成为“战国七雄”中的强国。

(3)是对生产关系的调整,以适应当时生产力发展状况。

22.(1)制度:皇帝制度、三公九卿制、郡县制。

(2)彻底打破了传统的贵族分封制,奠定了中国古代大一统王朝制度的基础,对此后两千多年的中国政治与社会产生了重要影响。

(3)措施:政治:颁布”推恩令”,分割诸侯势力;实行刺史;建立中朝;实行察举制,建立人才选拔制度。经济:货币官造;盐铁酒专卖;官营贩运;向工商业者加征重税。

(4)影响:使专制主义中央集权得到加强;增加了政府财政收入;推动了“大一统”局面的形成;为后世国家治理提供了借鉴。

23.(1)分封制;不过汉初的分封制是与郡县制结合,形成了郡国并行制。

(2)西周初期,周天子控制着受封诸侯。

(3)造成了王国势力不断强大,严重威胁到中央集权制度的巩固,发生了“吴楚七国之乱”。

(4)汉武帝。接受了,颁布了“推恩令”大大削弱了王国的实力,基本消除了郡国并行制带来的负面影响。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进