1.中华文明的起源与早期国家同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 1.中华文明的起源与早期国家同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 393.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-31 15:04:43 | ||

图片预览

文档简介

1. 中华文明的起源与早期国家

共18题;共60分

题号 一 二 总分

得分

一、单选题

1.周族是我国西北部的一个新兴民族,它联合许多方国灭商。为了巩固新建立的西周政权,不得不实行分封制。一方面承认当时邦国林立的现状,另一方面用分封同姓子弟、异姓姻亲的方法来屏卫周王室。这表明西周

A.最高集团实现了权力集中 B.已经建立完善的政治制度

C.宗法血缘与政治关系互补 D.神权与王权实现完美集合

2.2023年春晚舞台设计的文物元素“庙底沟彩陶花瓣纹”,创意取材于距今约6000年的河南庙底沟遗址。这种具有鲜明地域特色的纹饰,在当时的影响范围包括黄河流域、长江流域和辽河流域。这说明( )

A.中原文化影响周边地区 B.原始农业得到发展

C.黄河流域出现早期国家 D.私有制和阶级出现

3.殷商代出现了史官,但史官起初并不是专司记事,而首先是负责主持祭祀,占卜吉凶,沟通神与王的意志。这说明殷商时期( )

A.以血缘关系为纽带 B.殷商祭祀程序复杂

C.商王权力高度集中 D.统治具有神权色彩

4.《吕氏春秋》载:“纣之同母三人,其长曰微子启,其次曰仲衍,其次曰受德。受德乃纣也,甚少矣。纣母生微子启与仲衍,尚为妾,已而为妻而生纣。纣之母欲置微子启以为太子而争之曰:有妻之子,而不可置妾之子。故受德为后。”上述材料最能说明

A.商纣为王符合当时的制度规定

B.商纣最终因得到商王的支持得以继位

C.商朝末期嫡长子继承制未确立

D.纣之母对于王位继承拥有很大发言权

5.距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能( )

A.青铜铸造技术成熟 B.形成礼乐制度

C.氏族制度不复存在 D.出现早期国家

6.“譬犹从一大树中截枝分栽,别成一独立之新根干。”这形容的是( )

A.封邦建国制 B.王位世袭制

C.郡县制 D.三省六部制

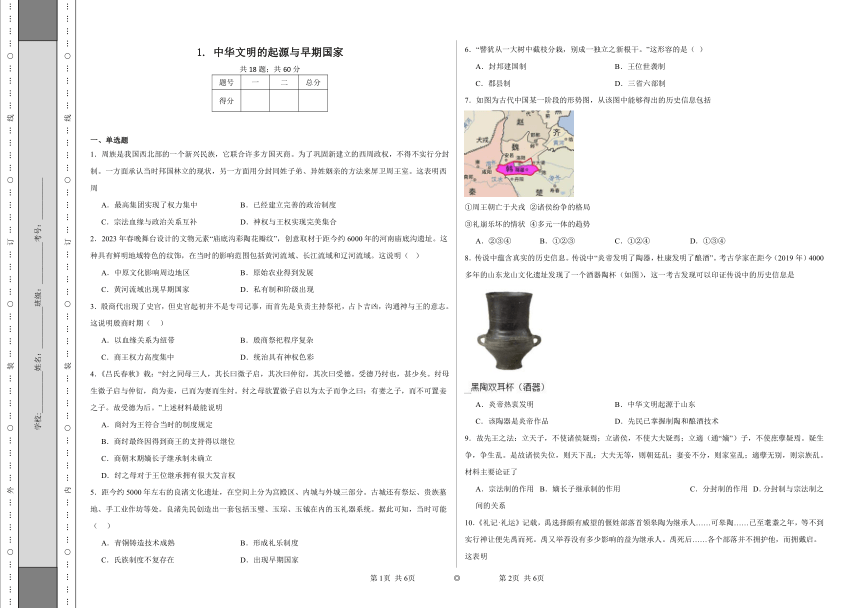

7.如图为古代中国某一阶段的形势图,从该图中能够得出的历史信息包括

①周王朝亡于犬戎 ②诸侯纷争的格局

③礼崩乐坏的情状 ④多元一体的趋势

A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

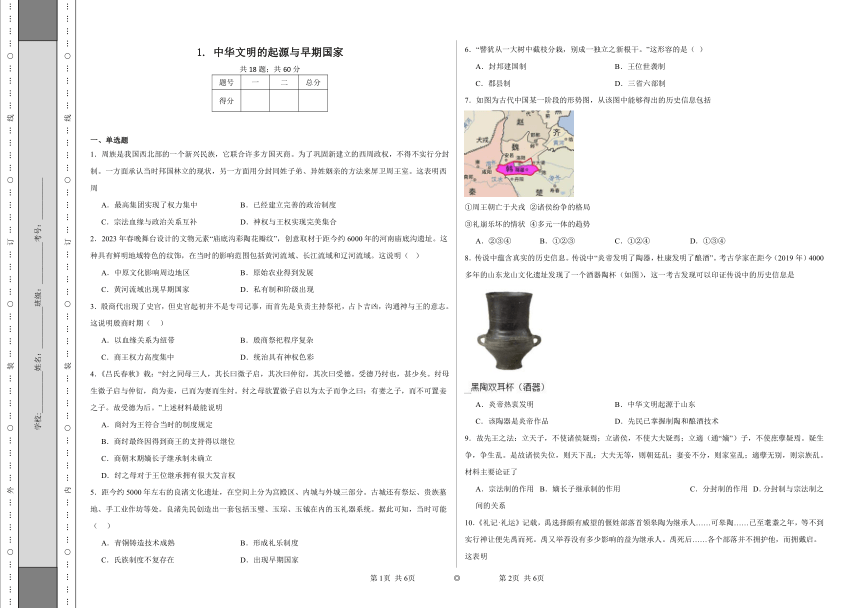

8.传说中蕴含真实的历史信息。传说中“炎帝发明了陶器,杜康发明了酿酒”。考古学家在距今(2019年)4000多年的山东龙山文化遗址发现了一个酒器陶杯(如图),这一考古发现可以印证传说中的历史信息是

A.炎帝热衷发明 B.中华文明起源于山东

C.该陶器是炎帝作品 D.先民已掌握制陶和酿酒技术

9.故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立適(通“嫡”)子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。是故诸侯失位,则天下乱;大夫无等,则朝廷乱;妻妾不分,则家室乱;適孽无别,则宗族乱。材料主要论证了

A.宗法制的作用 B.嫡长子继承制的作用 C.分封制的作用 D.分封制与宗法制之间的关系

10.《礼记·礼运》记载,禹选择颇有威望的偃姓部落首领皋陶为继承人……可皋陶……已至耄耋之年,等不到实行禅让便先禹而死。禹又举荐没有多少影响的益为继承人。禹死后……各个部落并不拥护他,而拥戴启。这表明

A.禹仍严格坚持禅让制度 B.启通过禅让取得政权

C.禹为启掌权铺平了道路 D.禹反对启继承其王位

11.山东临淄赵家徐姚遗址发现一处距今约1.32万年的古人类活动营地,营地中发现了3处火塘,出土了中国北方地区最早的陶器以及中国目前最早的陶塑。这一发现( )

A.展现了中华文明的多元一体 B.揭示了先民不再依赖渔猎采集

C.拓宽了对东亚早期文明的认知 D.印证了山东地区私有制率先出现

12.王国维在《殷周制度论》中指出:“是故有立子之制,而君位定;有封建子弟之制,而异姓之势弱,天子之位尊。”材料中“立子之制”和“封建子弟之制”分别是指

A.宗法制、分封制 B.王位世袭制、礼乐制

C.皇帝制、郡县制 D.世卿世禄制、中央集权制

13.酒器在出土的商代青铜器中占较大比例,用于饮酒的有爵、觚(gū)、觯(zhì),温酒的有學(jiǎ)、觥(gōng),盛酒的有卣(yǒu)、 壶、尊、彝,贮酒的有罌、瓿(bù)等。这说明商代( )

A.青铜文化灿烂 B.阶级矛盾尖锐 C.手工业门类单一 D.君主专制加强

14.“封建亲戚,以蕃屏周”指的是

A.世袭制 B.分封制 C.井田制 D.郡县制

15.在封建王朝出现危急的时刻,宗室贵族每每自觉地担当起匡扶社稷、复兴王朝的政治使命使家天下的王权政治模式得到不断的复制与再生。而一般臣民习惯于视皇族为国家利益的代表,在国家出现危机时皇室宗亲自然成为他们拥戴的目标。这表明( )

A.宗法制度是延续王权政治模式的基础 B.儒家忠君思想是社会发展进步的障碍

C.宗法原则成为维系王权政治的习惯力量 D.血缘分封体制在封建社会得到全面恢复

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 初期的“刀耕火种”以妇女为主,因而成年女子就将婚盟氏族的丈夫“娶”来,参加自己的公社……后来,较高级的耒耜或者犁耕的出现,农业劳动又转变为以男子为主,因而“女娶男”又改变为“男娶女”,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式,由此形成父系大家庭。

——摘编自曹大为等《中国大通史·史前卷》

材料二 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别,伴随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今为止一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,这个过程是逐渐进行的……

——摘编自【德】恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

(1)据材料一归纳当时家庭组织形式的变化及原因。

(2)概括材料二的核心观点。结合所学,以中华文明为例概述“共产制家庭公社”是如何迈入阶级社会的。

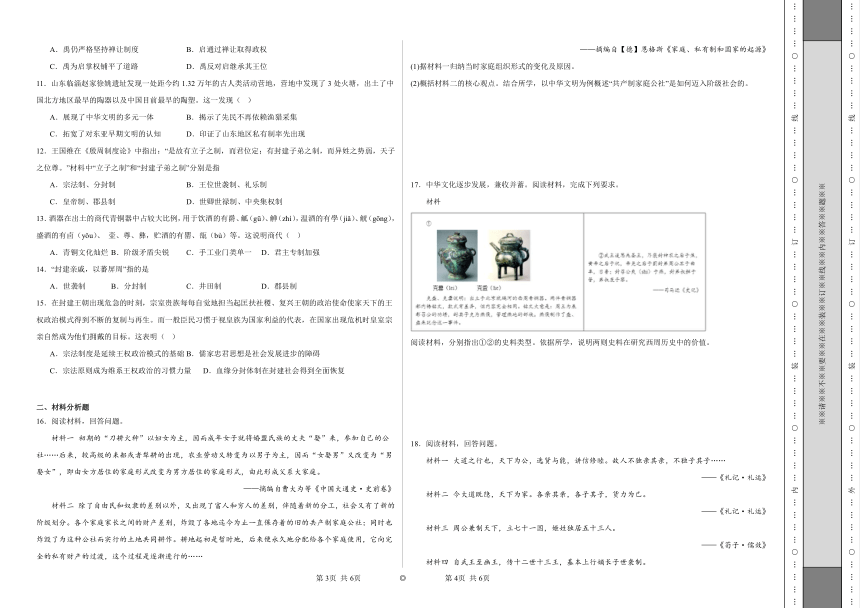

17.中华文化逐步发展,兼收并蓄。阅读材料,完成下列要求。

材料

阅读材料,分别指出①②的史料类型。依据所学,说明两则史料在研究西周历史中的价值。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子……

——《礼记·礼运》

材料二 今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。

——《礼记·礼运》

材料三 周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

材料四 自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

——袁行霈等主编《中华文明》

材料五 厉王虐,国人谤王。

——《国语·周语》

防民之口,甚于防川。

——《国语·周语上》

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

(1)根据材料指出,从材料一到材料四分别反映了哪一种政治制度?

(2)综合以上材料并结合所学,归纳先秦政治制度的特点

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“一方面承认当时邦国林立的现状,另一方面用分封同姓子弟、异姓姻亲的方法来屏卫周王室”可知,在邦国林立背景下,西周分封同姓子弟、异姓姻亲来维护王室统治,体现了宗法血缘与政治的互补关系,C正确;西周统治者尚未实现权力的高度集中,排除A;B中的“完善”表述绝对,排除;D在材料中并未体现,排除。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是6000年前的河南地区。根据材料“河南庙底沟遗址……在当时的影响范围包括黄河流域、长江流域和辽河流域”可知,庙底沟遗址的文明成就向外辐射范围较广,这体现了中原文化对周边地区的影响,A项正确;农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志,与题干信息无关,排除B项;材料体现不出早期国家形态的相关信息,排除C项;材料未涉及私有制和阶级出现的相关信息,不符合题意,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确时空是商朝。根据题干“负责主持祭祀,占卜吉凶,沟通神与王的意志。”可知,商朝的统治具有神权色彩,D项正确;题干中没有体现出血缘关系,排除A项;题干中没有描述祭祀程序,排除B项;商朝时期实行内外服制,商王没有实现权力的高度集中,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】试题分析:本题主要考查古代的政治制度。材料显示,纣的母亲有三个儿子,长子和次子是她为妾的时候生的,纣是她做正妻后生的。微子启虽为长子,但是“妾”生的儿子,不是嫡长子,所以不能做太子;而纣是“妻”之长子,是嫡长子,有资格为“太子”。这符合嫡长子继承制的规定,说明商纣时期已经确立了这种制度。所以应选A。

考点:古代中国的政治制度·夏、商、西周的政治制度·嫡长子继承制

5.D

【详解】依据材料“在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分,古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处,良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琼、玉钺在内的玉礼器系统"可知,良渚文化遗址出现了王城、祭坛、礼器系统,而这些正是早期国家形成的重要标志,D项正确;青铜铸造技术成熟是在夏商周时期,不是良渚文化时期,排除A项;礼乐制度是西周的政治制度,不是良渚文化成就,排除B项;C项与史实不符,当时仍然存在氏族制度,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】试题分析:本题考查学生知识迁移能力。试题采用了比喻的手法考查分封制。 “从一大树中截枝分栽”,指的是天子进行分封,“别成一独立之新根干”,是指诸侯建立自己的封国。“独立”是指受封的诸侯在自己的领地内,享有相当大的独立性。梁启超形象地比喻为从生命力旺的主干上截枝分栽 ,生成繁茂的新树群落。西周通过分封制,加强了周天子对地方的统治。西周开发边远地区,扩大统治区域,形成对周王室众星捧月般的政治格局。因此选择A。题干描述不符合BCD的概念,排除。

考点:古代中国的政治制度·夏商西周的政治制度·分封制;

7.A

【详解】根据材料中的“赵魏韩三国”可知,这一时期处于战国阶段,周朝被秦国所灭亡,①错误,BCD排除;从战国时期的诸侯国割据称雄的局面可知,当时礼崩乐坏,民族多元一体的趋势加强,②③④符合题意,A正确。故选A。

8.D

【详解】龙山文化遗址中发现了酒器陶杯,这说明当时已经掌握了制陶技术;而酒器的出现说明当时已经出现了酒,即掌握了酿酒技术,D项正确;并不能证明该陶杯是炎帝发明的,排除AC项;仅根据一个陶杯不能说明中华文明起源于山东,排除B项。故选D项。

9.B

【分析】试题分析:材料当中“立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立適(通“嫡”)子,不使庶孽疑焉”,从正面论证了嫡长子继承制的优点;“疑生争,争生乱。是故诸侯失位,则天下乱;大夫无等,则朝廷乱;妻妾不分,则家室乱;適孽无别,则宗族乱”这是从反面论证了,如果不实行嫡长子继承制的弊端,故此资料主要叙述的是嫡长子继承制的作用。故此题应选B项

【详解】

10.C

【详解】题目提供的材料表明,禹把政治权力传给自己的儿子启是早有预谋的。因此,C项是符合题目要求的正确答案。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据材料“山东临淄赵家徐姚遗址发现一处距今约1.32万年的古人类活动营地,营地中发现了3处火塘,出土了中国北方地区最早的陶器以及中国目前最早的陶塑”,这一发现可以了解东亚原始社会时期的手工业发展状况,在原有的基础上拓宽对东亚文明的认知,C项正确;材料仅提到山东临淄赵家徐姚遗址一处无法体现“多元”,排除A项;“不再”说法绝对,排除B项;材料未体现私有制的出现,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】根据所学,材料中的立子之制,指的是以嫡长子继承制为核心的宗法制,而封建子弟指的是分封子弟为诸侯王的分封制,A项正确;材料中的立子之制指的是王位世袭之下王位继承方式(即王位传给谁和怎么传承的问题),而非王位世袭制,而封建子弟指的是分封制下分封子弟为诸侯王的问题,排除B项;材料分析的殷周制度,此时还没有建立帝制和郡县制,排除C项;商周时还没有建立中央集权制度,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】商代出土文物中,有多种类型的酒器,这说明当时的青铜器制作水平较高,青铜文化灿烂,A项正确;酒器种类无法说明当时阶级矛盾情况,排除B项;材料只列举了青铜器,无法得出手工业门类单一,排除C项;商代并未君主专制,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据材料并结合所学可知,“封建”指的是“封邦建国”,“以蕃屏周”指的是拱卫周王室,由此“封建亲戚,以蕃屏周”指的是西周的分封制,B项正确;世袭制指的是按血缘关系的世代传承,这与题意不符,排除A项;井田制是中国古代的土地国有制度,这与题意不符,排除C项;郡县制是古代中央集权制在地方政体上的体现,这与题意不符,排除D项。故选B项。

【点睛】

15.C

【详解】根据材料并结合所学知识可知,“宗室贵族每每自觉地担当起匡扶社稷、复兴王朝的政治使命,使家天下的王权政治模式得到不断的复制与再生”“一般臣民习惯于视皇族为国家利益的代表,在国家出现危机时皇室宗亲自然成为他们拥戴的目标”,表明在封建社会宗法观念对王权政治影响深远,宗法原则成为维系王权政治的重要力量,C项正确;封建社会宗法制度已经走向崩溃,材料强调的是宗法观念的影响,排除A项;儒家忠君思想是社会发展进步的障碍与材料主旨无关,排除B项;“全面恢复”说法本身有误,排除D项。故选B项。

16.(1)变化:由“女娶男”到“男娶女”,由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式。

原因:原始农业产生,出现耒耜或犁耕,男子主导生产。

(2)核心观点:私有制和阶级的出现。

概述:生产力发展出现剩余产品,氏族首领把集体财产变成私有财产,形成权贵阶层。禹把王位传给儿子启,世袭制代替禅让制,出现了奴隶制国家。

【详解】(1)变化:根据材料“‘女娶男’又改变为‘男娶女’,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式”,得出由“女娶男”到“男娶女”,由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式。原因:根据材料“初期的‘刀耕火种’以妇女为主”、“后来,发展出了较高级的耜耕或者犁耕,农业劳动又转变为以男子为主”,得出原始农业产生,出现耒耜或犁耕,男子主导生产。

(2)核心观点:根据材料“社会又有了新的阶级划分”、“耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的”,得出私有制和阶级的出现。概述:综合材料一“农业的出现和进入父系氏族”、材料二“私有制和阶级的出现”相关内容,结合“启建立夏朝、世袭制代替禅让制”所学知识,得出社会生产力发展出现剩余产品,氏族首领把集体财产变成私有财产,形成权贵阶层。禹把王位传给儿子启,世袭制代替禅让制,出现了奴隶制国家。

17.类型:①中的器物属于实物史料,铭文属于文献史料;②是文献史料。

价值:①可以用于研究西周的青铜铸造工艺及手工业发展,研究西周的金文;①中的铭文和②可以用于研究西周的政治制度,二者互证,可以证明西周实行了分封制度(分封燕国)。

【详解】本题是特点类和影响类材料分析题。时空是西周时期(中国)。第一小问类型,据史料一“克盉、克罍说明:出土于北京琉璃河的西周青铜器。两件青铜器都内铸铭文,款式有差异,但内容完全相同”并结合所学知识可知①中的器物属于实物史料,铭文属于文献史料;据史料二“司马迁《史记》”可知②是文献史料。第二小问价值,据史料一“克盉、克罍说明:出土于北京琉璃河的西周青铜器。”可知①可以用于研究西周的青铜铸造工艺及手工业发展,研究西周的金文;据史料一①中的铭文“周王为表彰召公的功绩,封其子克为燕侯,管理燕地的部族。”和②中武王封先代贵族和王室子弟可以用于研究西周的政治制度,二者互证,可以证明西周实行了分封制度(分封燕国)。

18.(1)制度:材料一到材料四:禅让制世袭制分封制宗法制

(2)特点:以血缘关系为纽带,等级森严;神权与王权相结合,迷信色彩浓厚;最高统治者尚未实现权力的高度集中;君主的权力不是绝对的,原始民主遗存对君主的权力有制约作用。

【分析】(1)

根据材料一“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子”可知是禅让制;根据材料二“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己”世袭制;根据材料三“周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”可知是分封制;根据材料四“自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制”可知是宗法制。

(2)

关于特点,综合上述材料可知,材料一是禅让制、材料二世袭制、材料三是分封制、材料四是宗法制、材料五是周厉王残暴通知,百姓都公开地指责他;材料六是“天—君—民”的政治思想;故可概括特点为以血缘关系为纽带,等级森严;神权与王权相结合,迷信色彩浓厚;最高统治者尚未实现权力的高度集中;君主的权力不是绝对的,原始民主遗存对君主的权力有制约作用。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

共18题;共60分

题号 一 二 总分

得分

一、单选题

1.周族是我国西北部的一个新兴民族,它联合许多方国灭商。为了巩固新建立的西周政权,不得不实行分封制。一方面承认当时邦国林立的现状,另一方面用分封同姓子弟、异姓姻亲的方法来屏卫周王室。这表明西周

A.最高集团实现了权力集中 B.已经建立完善的政治制度

C.宗法血缘与政治关系互补 D.神权与王权实现完美集合

2.2023年春晚舞台设计的文物元素“庙底沟彩陶花瓣纹”,创意取材于距今约6000年的河南庙底沟遗址。这种具有鲜明地域特色的纹饰,在当时的影响范围包括黄河流域、长江流域和辽河流域。这说明( )

A.中原文化影响周边地区 B.原始农业得到发展

C.黄河流域出现早期国家 D.私有制和阶级出现

3.殷商代出现了史官,但史官起初并不是专司记事,而首先是负责主持祭祀,占卜吉凶,沟通神与王的意志。这说明殷商时期( )

A.以血缘关系为纽带 B.殷商祭祀程序复杂

C.商王权力高度集中 D.统治具有神权色彩

4.《吕氏春秋》载:“纣之同母三人,其长曰微子启,其次曰仲衍,其次曰受德。受德乃纣也,甚少矣。纣母生微子启与仲衍,尚为妾,已而为妻而生纣。纣之母欲置微子启以为太子而争之曰:有妻之子,而不可置妾之子。故受德为后。”上述材料最能说明

A.商纣为王符合当时的制度规定

B.商纣最终因得到商王的支持得以继位

C.商朝末期嫡长子继承制未确立

D.纣之母对于王位继承拥有很大发言权

5.距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能( )

A.青铜铸造技术成熟 B.形成礼乐制度

C.氏族制度不复存在 D.出现早期国家

6.“譬犹从一大树中截枝分栽,别成一独立之新根干。”这形容的是( )

A.封邦建国制 B.王位世袭制

C.郡县制 D.三省六部制

7.如图为古代中国某一阶段的形势图,从该图中能够得出的历史信息包括

①周王朝亡于犬戎 ②诸侯纷争的格局

③礼崩乐坏的情状 ④多元一体的趋势

A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

8.传说中蕴含真实的历史信息。传说中“炎帝发明了陶器,杜康发明了酿酒”。考古学家在距今(2019年)4000多年的山东龙山文化遗址发现了一个酒器陶杯(如图),这一考古发现可以印证传说中的历史信息是

A.炎帝热衷发明 B.中华文明起源于山东

C.该陶器是炎帝作品 D.先民已掌握制陶和酿酒技术

9.故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立適(通“嫡”)子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。是故诸侯失位,则天下乱;大夫无等,则朝廷乱;妻妾不分,则家室乱;適孽无别,则宗族乱。材料主要论证了

A.宗法制的作用 B.嫡长子继承制的作用 C.分封制的作用 D.分封制与宗法制之间的关系

10.《礼记·礼运》记载,禹选择颇有威望的偃姓部落首领皋陶为继承人……可皋陶……已至耄耋之年,等不到实行禅让便先禹而死。禹又举荐没有多少影响的益为继承人。禹死后……各个部落并不拥护他,而拥戴启。这表明

A.禹仍严格坚持禅让制度 B.启通过禅让取得政权

C.禹为启掌权铺平了道路 D.禹反对启继承其王位

11.山东临淄赵家徐姚遗址发现一处距今约1.32万年的古人类活动营地,营地中发现了3处火塘,出土了中国北方地区最早的陶器以及中国目前最早的陶塑。这一发现( )

A.展现了中华文明的多元一体 B.揭示了先民不再依赖渔猎采集

C.拓宽了对东亚早期文明的认知 D.印证了山东地区私有制率先出现

12.王国维在《殷周制度论》中指出:“是故有立子之制,而君位定;有封建子弟之制,而异姓之势弱,天子之位尊。”材料中“立子之制”和“封建子弟之制”分别是指

A.宗法制、分封制 B.王位世袭制、礼乐制

C.皇帝制、郡县制 D.世卿世禄制、中央集权制

13.酒器在出土的商代青铜器中占较大比例,用于饮酒的有爵、觚(gū)、觯(zhì),温酒的有學(jiǎ)、觥(gōng),盛酒的有卣(yǒu)、 壶、尊、彝,贮酒的有罌、瓿(bù)等。这说明商代( )

A.青铜文化灿烂 B.阶级矛盾尖锐 C.手工业门类单一 D.君主专制加强

14.“封建亲戚,以蕃屏周”指的是

A.世袭制 B.分封制 C.井田制 D.郡县制

15.在封建王朝出现危急的时刻,宗室贵族每每自觉地担当起匡扶社稷、复兴王朝的政治使命使家天下的王权政治模式得到不断的复制与再生。而一般臣民习惯于视皇族为国家利益的代表,在国家出现危机时皇室宗亲自然成为他们拥戴的目标。这表明( )

A.宗法制度是延续王权政治模式的基础 B.儒家忠君思想是社会发展进步的障碍

C.宗法原则成为维系王权政治的习惯力量 D.血缘分封体制在封建社会得到全面恢复

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 初期的“刀耕火种”以妇女为主,因而成年女子就将婚盟氏族的丈夫“娶”来,参加自己的公社……后来,较高级的耒耜或者犁耕的出现,农业劳动又转变为以男子为主,因而“女娶男”又改变为“男娶女”,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式,由此形成父系大家庭。

——摘编自曹大为等《中国大通史·史前卷》

材料二 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别,伴随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今为止一直保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了为这种公社而实行的土地共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,这个过程是逐渐进行的……

——摘编自【德】恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

(1)据材料一归纳当时家庭组织形式的变化及原因。

(2)概括材料二的核心观点。结合所学,以中华文明为例概述“共产制家庭公社”是如何迈入阶级社会的。

17.中华文化逐步发展,兼收并蓄。阅读材料,完成下列要求。

材料

阅读材料,分别指出①②的史料类型。依据所学,说明两则史料在研究西周历史中的价值。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子……

——《礼记·礼运》

材料二 今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。

——《礼记·礼运》

材料三 周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

材料四 自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。

——袁行霈等主编《中华文明》

材料五 厉王虐,国人谤王。

——《国语·周语》

防民之口,甚于防川。

——《国语·周语上》

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

(1)根据材料指出,从材料一到材料四分别反映了哪一种政治制度?

(2)综合以上材料并结合所学,归纳先秦政治制度的特点

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“一方面承认当时邦国林立的现状,另一方面用分封同姓子弟、异姓姻亲的方法来屏卫周王室”可知,在邦国林立背景下,西周分封同姓子弟、异姓姻亲来维护王室统治,体现了宗法血缘与政治的互补关系,C正确;西周统治者尚未实现权力的高度集中,排除A;B中的“完善”表述绝对,排除;D在材料中并未体现,排除。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是6000年前的河南地区。根据材料“河南庙底沟遗址……在当时的影响范围包括黄河流域、长江流域和辽河流域”可知,庙底沟遗址的文明成就向外辐射范围较广,这体现了中原文化对周边地区的影响,A项正确;农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制石器的发展,是原始农业兴起和发展的重要标志,与题干信息无关,排除B项;材料体现不出早期国家形态的相关信息,排除C项;材料未涉及私有制和阶级出现的相关信息,不符合题意,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据题干设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确时空是商朝。根据题干“负责主持祭祀,占卜吉凶,沟通神与王的意志。”可知,商朝的统治具有神权色彩,D项正确;题干中没有体现出血缘关系,排除A项;题干中没有描述祭祀程序,排除B项;商朝时期实行内外服制,商王没有实现权力的高度集中,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】试题分析:本题主要考查古代的政治制度。材料显示,纣的母亲有三个儿子,长子和次子是她为妾的时候生的,纣是她做正妻后生的。微子启虽为长子,但是“妾”生的儿子,不是嫡长子,所以不能做太子;而纣是“妻”之长子,是嫡长子,有资格为“太子”。这符合嫡长子继承制的规定,说明商纣时期已经确立了这种制度。所以应选A。

考点:古代中国的政治制度·夏、商、西周的政治制度·嫡长子继承制

5.D

【详解】依据材料“在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分,古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处,良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琼、玉钺在内的玉礼器系统"可知,良渚文化遗址出现了王城、祭坛、礼器系统,而这些正是早期国家形成的重要标志,D项正确;青铜铸造技术成熟是在夏商周时期,不是良渚文化时期,排除A项;礼乐制度是西周的政治制度,不是良渚文化成就,排除B项;C项与史实不符,当时仍然存在氏族制度,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】试题分析:本题考查学生知识迁移能力。试题采用了比喻的手法考查分封制。 “从一大树中截枝分栽”,指的是天子进行分封,“别成一独立之新根干”,是指诸侯建立自己的封国。“独立”是指受封的诸侯在自己的领地内,享有相当大的独立性。梁启超形象地比喻为从生命力旺的主干上截枝分栽 ,生成繁茂的新树群落。西周通过分封制,加强了周天子对地方的统治。西周开发边远地区,扩大统治区域,形成对周王室众星捧月般的政治格局。因此选择A。题干描述不符合BCD的概念,排除。

考点:古代中国的政治制度·夏商西周的政治制度·分封制;

7.A

【详解】根据材料中的“赵魏韩三国”可知,这一时期处于战国阶段,周朝被秦国所灭亡,①错误,BCD排除;从战国时期的诸侯国割据称雄的局面可知,当时礼崩乐坏,民族多元一体的趋势加强,②③④符合题意,A正确。故选A。

8.D

【详解】龙山文化遗址中发现了酒器陶杯,这说明当时已经掌握了制陶技术;而酒器的出现说明当时已经出现了酒,即掌握了酿酒技术,D项正确;并不能证明该陶杯是炎帝发明的,排除AC项;仅根据一个陶杯不能说明中华文明起源于山东,排除B项。故选D项。

9.B

【分析】试题分析:材料当中“立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立適(通“嫡”)子,不使庶孽疑焉”,从正面论证了嫡长子继承制的优点;“疑生争,争生乱。是故诸侯失位,则天下乱;大夫无等,则朝廷乱;妻妾不分,则家室乱;適孽无别,则宗族乱”这是从反面论证了,如果不实行嫡长子继承制的弊端,故此资料主要叙述的是嫡长子继承制的作用。故此题应选B项

【详解】

10.C

【详解】题目提供的材料表明,禹把政治权力传给自己的儿子启是早有预谋的。因此,C项是符合题目要求的正确答案。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据材料“山东临淄赵家徐姚遗址发现一处距今约1.32万年的古人类活动营地,营地中发现了3处火塘,出土了中国北方地区最早的陶器以及中国目前最早的陶塑”,这一发现可以了解东亚原始社会时期的手工业发展状况,在原有的基础上拓宽对东亚文明的认知,C项正确;材料仅提到山东临淄赵家徐姚遗址一处无法体现“多元”,排除A项;“不再”说法绝对,排除B项;材料未体现私有制的出现,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】根据所学,材料中的立子之制,指的是以嫡长子继承制为核心的宗法制,而封建子弟指的是分封子弟为诸侯王的分封制,A项正确;材料中的立子之制指的是王位世袭之下王位继承方式(即王位传给谁和怎么传承的问题),而非王位世袭制,而封建子弟指的是分封制下分封子弟为诸侯王的问题,排除B项;材料分析的殷周制度,此时还没有建立帝制和郡县制,排除C项;商周时还没有建立中央集权制度,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】商代出土文物中,有多种类型的酒器,这说明当时的青铜器制作水平较高,青铜文化灿烂,A项正确;酒器种类无法说明当时阶级矛盾情况,排除B项;材料只列举了青铜器,无法得出手工业门类单一,排除C项;商代并未君主专制,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】根据材料并结合所学可知,“封建”指的是“封邦建国”,“以蕃屏周”指的是拱卫周王室,由此“封建亲戚,以蕃屏周”指的是西周的分封制,B项正确;世袭制指的是按血缘关系的世代传承,这与题意不符,排除A项;井田制是中国古代的土地国有制度,这与题意不符,排除C项;郡县制是古代中央集权制在地方政体上的体现,这与题意不符,排除D项。故选B项。

【点睛】

15.C

【详解】根据材料并结合所学知识可知,“宗室贵族每每自觉地担当起匡扶社稷、复兴王朝的政治使命,使家天下的王权政治模式得到不断的复制与再生”“一般臣民习惯于视皇族为国家利益的代表,在国家出现危机时皇室宗亲自然成为他们拥戴的目标”,表明在封建社会宗法观念对王权政治影响深远,宗法原则成为维系王权政治的重要力量,C项正确;封建社会宗法制度已经走向崩溃,材料强调的是宗法观念的影响,排除A项;儒家忠君思想是社会发展进步的障碍与材料主旨无关,排除B项;“全面恢复”说法本身有误,排除D项。故选B项。

16.(1)变化:由“女娶男”到“男娶女”,由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式。

原因:原始农业产生,出现耒耜或犁耕,男子主导生产。

(2)核心观点:私有制和阶级的出现。

概述:生产力发展出现剩余产品,氏族首领把集体财产变成私有财产,形成权贵阶层。禹把王位传给儿子启,世袭制代替禅让制,出现了奴隶制国家。

【详解】(1)变化:根据材料“‘女娶男’又改变为‘男娶女’,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式”,得出由“女娶男”到“男娶女”,由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式。原因:根据材料“初期的‘刀耕火种’以妇女为主”、“后来,发展出了较高级的耜耕或者犁耕,农业劳动又转变为以男子为主”,得出原始农业产生,出现耒耜或犁耕,男子主导生产。

(2)核心观点:根据材料“社会又有了新的阶级划分”、“耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的”,得出私有制和阶级的出现。概述:综合材料一“农业的出现和进入父系氏族”、材料二“私有制和阶级的出现”相关内容,结合“启建立夏朝、世袭制代替禅让制”所学知识,得出社会生产力发展出现剩余产品,氏族首领把集体财产变成私有财产,形成权贵阶层。禹把王位传给儿子启,世袭制代替禅让制,出现了奴隶制国家。

17.类型:①中的器物属于实物史料,铭文属于文献史料;②是文献史料。

价值:①可以用于研究西周的青铜铸造工艺及手工业发展,研究西周的金文;①中的铭文和②可以用于研究西周的政治制度,二者互证,可以证明西周实行了分封制度(分封燕国)。

【详解】本题是特点类和影响类材料分析题。时空是西周时期(中国)。第一小问类型,据史料一“克盉、克罍说明:出土于北京琉璃河的西周青铜器。两件青铜器都内铸铭文,款式有差异,但内容完全相同”并结合所学知识可知①中的器物属于实物史料,铭文属于文献史料;据史料二“司马迁《史记》”可知②是文献史料。第二小问价值,据史料一“克盉、克罍说明:出土于北京琉璃河的西周青铜器。”可知①可以用于研究西周的青铜铸造工艺及手工业发展,研究西周的金文;据史料一①中的铭文“周王为表彰召公的功绩,封其子克为燕侯,管理燕地的部族。”和②中武王封先代贵族和王室子弟可以用于研究西周的政治制度,二者互证,可以证明西周实行了分封制度(分封燕国)。

18.(1)制度:材料一到材料四:禅让制世袭制分封制宗法制

(2)特点:以血缘关系为纽带,等级森严;神权与王权相结合,迷信色彩浓厚;最高统治者尚未实现权力的高度集中;君主的权力不是绝对的,原始民主遗存对君主的权力有制约作用。

【分析】(1)

根据材料一“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子”可知是禅让制;根据材料二“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己”世袭制;根据材料三“周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”可知是分封制;根据材料四“自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制”可知是宗法制。

(2)

关于特点,综合上述材料可知,材料一是禅让制、材料二世袭制、材料三是分封制、材料四是宗法制、材料五是周厉王残暴通知,百姓都公开地指责他;材料六是“天—君—民”的政治思想;故可概括特点为以血缘关系为纽带,等级森严;神权与王权相结合,迷信色彩浓厚;最高统治者尚未实现权力的高度集中;君主的权力不是绝对的,原始民主遗存对君主的权力有制约作用。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进