广西梧州市、忻城县、桂平市2024届高三下学期5月仿真模拟语文试题(图片版含答案)

文档属性

| 名称 | 广西梧州市、忻城县、桂平市2024届高三下学期5月仿真模拟语文试题(图片版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-31 17:43:46 | ||

图片预览

文档简介

语文参考答案

1.C【答案解析】“从而导致肿瘤的产生”错误,根据原文第 4 段结尾的“那

么我们就要考虑另一种可能情况:持续的身体压力导致机体系统的抵抗力降低”,

作者在否定了“倒班工作会导致癌症”的假说后这样说,意思是癌症可能和“持续

的身体压力导致机体系统的抵抗力降低”有关,只是提出了一种可能性,选项将或

然变必然。

2.D 【答案解析】“我们无须关注光污染是否会对人体健康造成影响,而应关

注……”曲解文意,根据原文倒数第二段中的“除非黑夜的灯光让我们感到非常不

舒服,否则我们只应该担心这个问题,在工业社会的生活中,我们得到的光照太少

了……对情绪和体内时钟的同步有很大的影响”,可知并不是“无须关注”前者,

在“黑夜的灯光让我们感到非常不舒服”时也是要关注这一问题的。

3.B 【答案解析】文章最后一段主要说的是在研究倒班对人体的影响时,应以

人的体内时间为研究基础,关注身体状况和体内时间的关系,即身体状况和人体内

设定的休息时间早晚的关系。且原文在最后说“夜间工作者之中,较早时间类型的

人更容易得耳垂癌,较晚时间类型的人生病的风险较小”。分析四个选项,可以发

现:C、D 两项中的研究是以外界的夜班时长为研究基础的,不符合最后一段观点

;虽然 A、B 两项都是以习惯休息时间的早晚,也就是人的体内时间为研究基础的

,但 A 项中较早时间类型的群体比较晚时间类型的群体身体状况更好,不符合最

后一段观点。

4.B 【答案解析】解答此题,要先明确此题对应文中哪部分内容。根据各个选

项的开头和结尾,可知此题是对原文第 4 段的 LAN 假说提出的“倒班工作会导致

癌症”这一观点的图解,分析“褪黑素是一种夜晚……因此会引起癌变”这一部分

内容可知:倒班工作者在夜间上班,夜班的灯光等光线会阻碍褪黑素的产生,褪黑

素变少会导致氧自由基变多,从而导致更多 DNA 受损,DNA 受损又导致癌变。

分析四个选项可知应选 B。

5.① LAN 假说的动物实验并不严谨,并且褪黑素可以阻止癌细胞的增长并不

意味着褪黑素减少会导致癌细胞的产生。②即使褪黑素素水平低会引起肿瘤的形成

,但人合上眼皮后视网膜就只能接受到很少的光,残留的光线对褪黑素浓度没有多

少影响。

【评分标准】6 分,答出一点得 3 分。①需答出“动物实验不严谨”“无法证

明褪黑素减少会导致癌红胞产生”,②需答出“人合上眼皮”“残留的光线对褪是

素浓度没有多少影响”。

【答案解析】第一步:梳理文本,把握答题区间。想要解答此题,首先要知道

题干中所说的两个观点在文中的位置。阅读文本可以发现,LAN 假说出现在第 4

一 7 段,第 4 段中说“根据‘黑夜之光’(LAN) 的假说,倒班工作会导致癌症”

,第 5 段中说“LAN 假说的代表人物继续补充:癌症的发生率与光污染有关系”

,第 7 段说的是 LAN 假说的研究基础有误。由此可知作者对“两个观点”的反驳

应分别从第 4 段和第 5、6 段中筑选。

第二步:甄别信息,抓住作者的主要观点。第 4 段提出第一个观点后,作者对

其进行了解说,然后给出了自己的看法“LAN 假说的代表人物称……抵抗力降低”

,其中“然而在实验中……都不可能阻止肿瘤细

胞增长了”说明作者认为其实验不严谨,“实验也并不意味着倒班工作导致了

肿瘤的产生”是其主要观点。第 5 段提出第二个观点后,作者先是承认了黑夜的

灯光可能是诱发癌症的一个因素,然后从媒体的炒作入手说明即使黑夜里有光污染

,但只要合上狠皮就能阻挡大部分光线,视网膜能接受的光远达不到能抑制裸黑素

产生的强度;第 6 段又接着说,即便是白天拉上窗帘睡觉,残留的光线也不太能

影响褪黑素浓度。需要注意的是,在反驳第二个观点时作者是以“褪黑素水平低会

引起肿瘤的形成”为前提的。

第三步:归纳概括,不遗漏重要信息。根据以上分析,可知反驳第一个观点的

重要信息是“实验并不严谨”“实验并不意味着褪黑素减少会导致癌细胞的产生”

,反驳第二个观点的重要信息是“即使褪黑素水平低会引起肿瘤的形成”“合上眼

皮后视网膜只能接受到很少的光”。

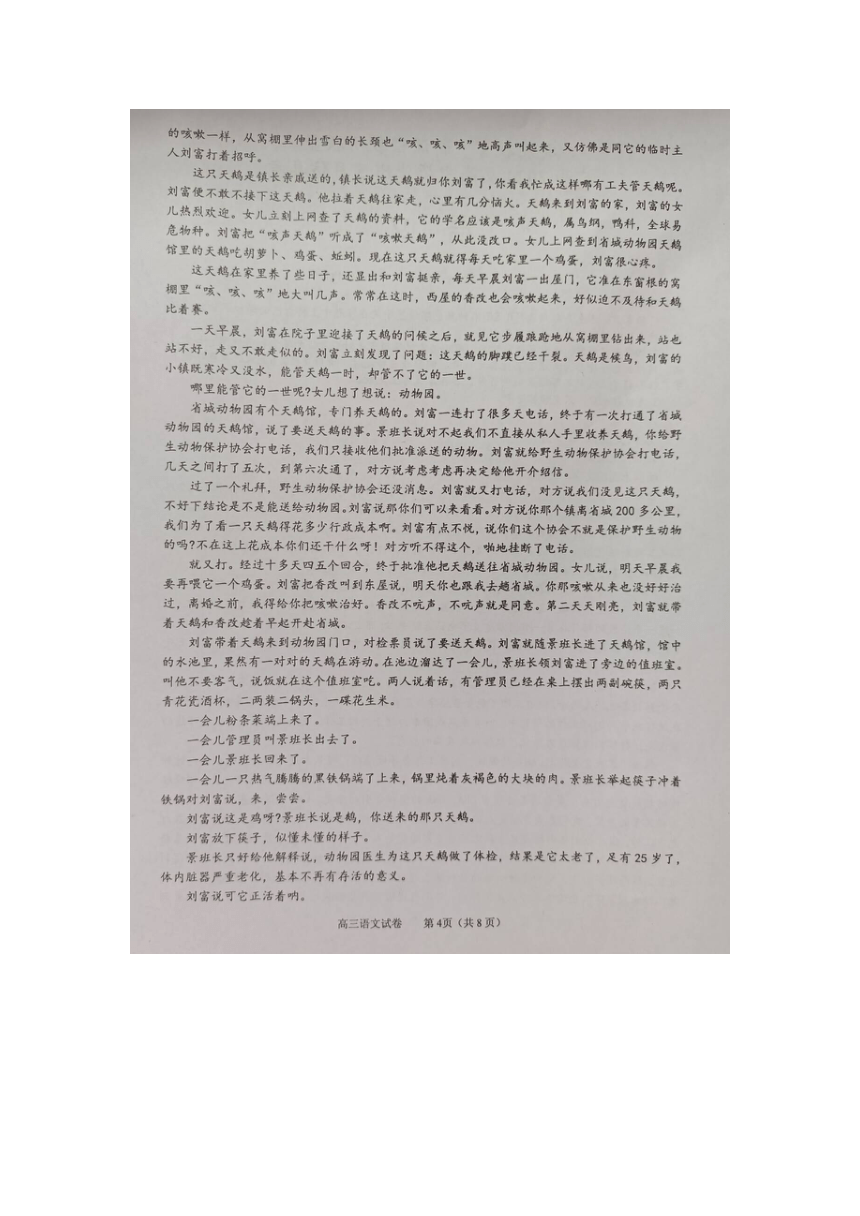

6.B【答案解析】刘富决定把天鹅送走的原因是天鹅脚蹼干裂。

7. A【答案解析】“补叙”错,应为“插叙”。

8.①连用四个“一会儿”,加快了叙事节奏,使情节紧张、急促,预示高潮的

来临。②连用四个“一会儿”,与前文为天鹅寻找动物园的慢节奏形成对照,又为

下文刘富的惊愕作铺热,叙事张弛有度,富于变化。③四个“一会儿”,叙述简略

,暗示其间正在发生刘富所不知道的享情,给读者留下想象的空间。(答出一点给

2 分,答出两点给 4 分,答出三点给 5 分;给满 5 分为止。如有其他答案,只要

言之成理,可酌情给分。)

9. ①刘富送天鹅的曲折过程体现了刘富执着的性格特点,也体现了刘富父女爱

护天鹅、善符生命的美好人性。

②刘富送天鹅的曲折过程也反映出不作为、不担当的官僚作风,与刘富父女形

成对比。③千辛万苦将天鹅送到动物园与后文天鹅被炖形成情节上的突转,使读者

产生意料之外的阅读感受。(每答出一点给 2 分。如有其他答案,只要言之成拜

,可酌情给分。)

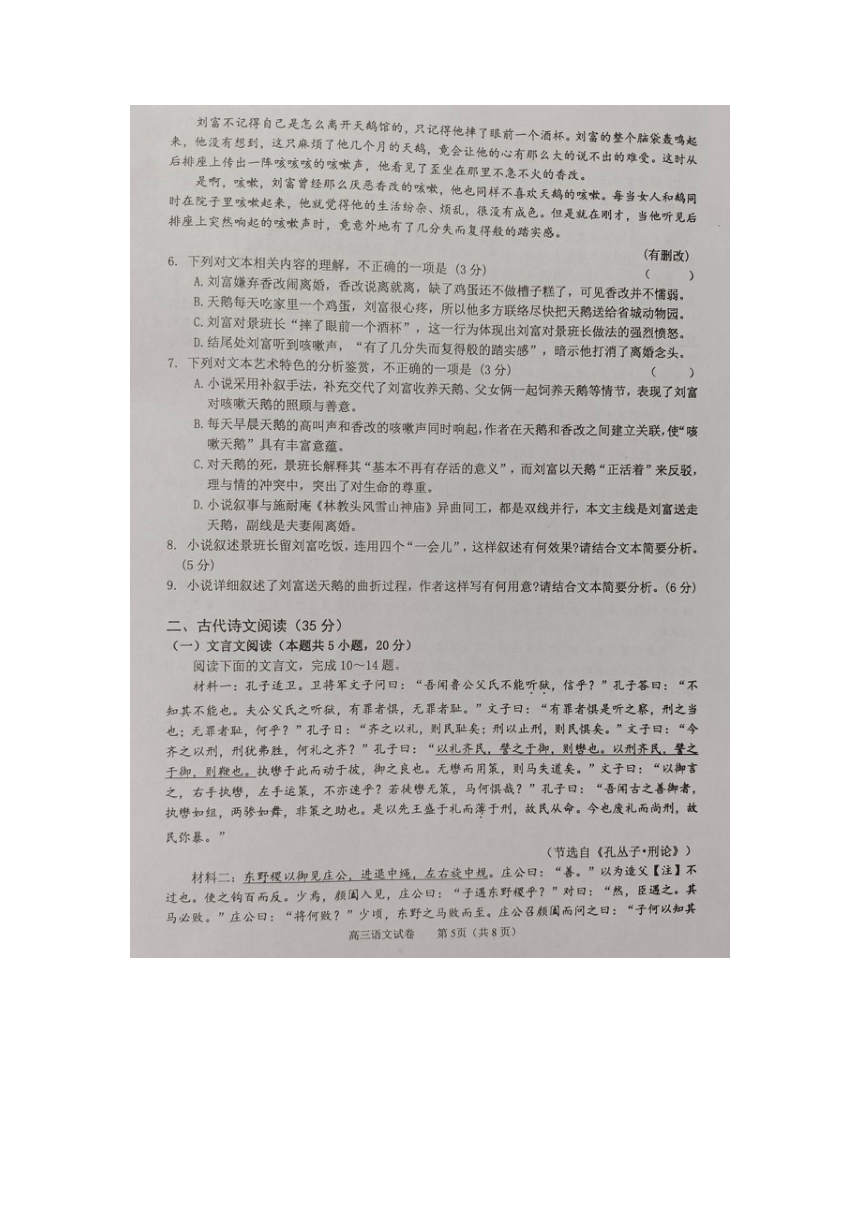

10.BEG 【句读还原】子阳极也好严,有过而折弓者,恐必死,遂应猁狗而弑

子阳。

【答案解析】解答此题,应先通读画波浪线的句子,把握大概意思,再结合语

法知识,上下文等来断句。“子阳极也好严”是一个主谓关系的句子,“好严”意

为“喜好严酷”,“极也”修饰“好严”,故应在 B 处断开。“有过而折弓者”

意思是“有个犯了错弄断了弓的人”,语意完整,“者”字后面明显要停顿,故应

在 E 处断开。“恐必死”“遂应猁狗”是两个独立的动作,主语都是“有过而折

弓者”,中间也应断开,即应在 G 处断开。

11. D【答案解析】“刑人如恐不胜”意思是“给人用刑像是怕不能用尽”,

“胜”是“尽”的意思,与前者词义不同。

12.A【答案解析】“文子的观点与孔子完全相反”错误,根据材料一中的“以

御言之,右手执辔,左手运策,不亦速乎 若徒辔无策,马何惧哉”可知,文子并

未反对借助礼法来教化百姓,而是认为严刑峻法和礼法教化二者并用更好。

13.(1)用礼法来统一百姓的行为,用驾车打比方的话,礼法就好比缰绳。用刑

罚来统一百姓的行为,用驾车打比方的话,刑罚就好比马鞭。(“齐”,1 分;译

出“譬之于御”状语后置句 1 分;“辔”1 分,句意 1 分)

(2)东野稷凭借驾驶马车的技术向庄公自荐,前进后退都符合拉直的墨线,左

右转弯都符合圆的标准。(“中”,1 分;“绳”1 分;“左右”1 分;句意 1 分)

14. ①材料一孔子通过对比用缰绳和用鞭子御马的结果,说明治理国家要重视

礼法而非刑罚;②材料二通

过写东野稷累坏马的故事,说明治理国家的政令和刑罚不能过重。

【答案解析】

第一步:分析题干,明确关键。题干要求“简要概括”两则材料各以御马说明

了什么道理,那么解答本题的关键就是在两则材料中找到与御马相关的句子。

第二步:筛选信息,组织答案。根据材料一中孔子说的“以礼齐民,譬之于御

,则辔也也……则马失道矣”“吾闻古之善御者……是以先王盛于而薄于刑,政民

从命。今也废礼而尚刊,故民弥暴”,可以总结出答案第①点;根据材料二中的“

使之钩百而反……东野之马败而至”和“故乱国之使其民,不论人之性,不反人之

情,烦为教而过不识……故礼烦则不主,业烦则无功,令苛则不听,禁多则不行”

,可以总结出答案第 2 点。

15.D【答案解析】(“一二联以描写为主”错,一二联是“新破荆州得水军,

鼓行夏口气如云。千艘已共长江险,百胜安知赤壁焚 ”写曹操攻下判州得到诸多

水军,于是带领千艘战船到达赤壁准备与孙刘联军大战,结果没想到一把大火烧了

战船。这是记叙了曹操赤壁之战的情景,因此一二联以记叙、三四联以议论为主。

)

16.(1)内容不同:①聚信的历史人物不同。苏辙诗聚焦于曹操;苏轼词聚焦于

周瑜。②情感不同。苏辙诗从曹换的失败中得出结论,认为自古以来攻伐他国需要

等待时机、准备充分,想要突然成功是不可能的。苏轼借追忆周瑜的功业来抒发自

己年华老云、功业未成的感慨。

(2)表达方式不同;苏辙诗以记叙、汉论为主;苏轼词以描写、抒情为主。

(3)风格不同;苏辙诗朴实无华,理性客观;苏轼词雄浑豪放。

【答案解析】本题考查学生鉴赏诗歌内容、表达方式,风格特点的能力。

内容不同:苏辙此诗写的是曹操赤壁之战惨败的事,而苏轼的《赤壁怀古》则

写的是少年英雄周瑜指挥孙刘联军打破曹操,可见二者聚焦的历史人物不同。

情感不同:苏辙此诗尾联是对曹操失败的评论,“古来伐国须观衅,意突成功

所未闷”,意思是自古以来攻伐他国需要等待时机、准备充分,想要突然成功是不

可能的。而苏轼“羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早

生华发”,借对古代战场的凭吊和对周瑜才略、气度、功业的追念,曲折地表达了

作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情。

表达方式不同;苏辙此诗前两句为记叙,写曹操新得水军,意气风发地带领千

艘战船来攻,结果却落得火烧赤壁的下场;后两句是对曹操失败的评论,认为攻戈

他国需要等待时机、准备充分,想要突然成功是不可能的。因此,苏辙是以记叙、

议论为主。而苏轼上阕描写古战场的风光,雄奇险峻;下阅通过写少年英雄周瑜建

功立业,抒发自己怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情。因此,苏轼词是以

描写、抒情为主。

风格不同:苏辙从战争的起因开始分析,不掺杂感彩,保留了研究历史的

严谨性。读完苏辙的《赤壁怀古》,相当于了解了赤壁大战的始末,犹如读了一篇

小论文。风格朴实无华,理性客观。而苏轼的作品更加雄浑豪放,他通过对月夜江

上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,

曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,表现了作者关注历

史和人生的旷达之心。全词借占抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力道劲,境界宏阔

,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝

唱”。

17. (1)士不可以不弘毅 任重而道远

(2)上有六龙回日之高标下有冲波逆折之回川

(3)有善始者实繁 能终者盖寡

18. ①在古语中使用较多/在语中不是这样 ②古语能够活在方言里③可能被叫

做“雨飞飞儿”

19.B【答案解析】锋芒毕露中的“毕”是“完全”的意思,“寿毕”中的“毕

”是“完成”的意思,两者不同。

20. ①表示惊叹之情,②突出蜀道之高险,3 以蜀地方言开篇更能吸引读者,

4 奠定全诗雄浑的情感基调。(评分参考:每点 1 分)

21. D【答案解析】皆为比喻。

22.②改为“继承革命先烈遗志,弘扬革命英烈精神”,即两句调换顺序。 ⑤

改为“传承红色基因,张扬革命传统”。⑥改为“给他们最好的缅怀”。③改为“

但他们身上彰显出来的不畏强敌,不惧牺牲、舍身取义的伟大精神永远不朽”。即

把“了”改成“的”。

23.

【审题指导】

材料第一段,“那么问题又来了”一句,开宗明义,闸明了“提问”“追问”

对于读书思考的重要作用。材料第二段还分别举了马克思、恩格斯对于“问题”的

看法。由此可见,“提问”体现了我们的思考能力,并且善于“发问”,对我们立

德修身、钻研学问、为人处世等方面都具有无可取代的重要性。

总的来说,“提问”,意味着对包括自我在内的对象世界的好奇和主动追问,

是主体性突出的表现,呈现动态的、不确定的追求。当有了迷惘、因惑或好奇,或

对木知渴求的时候,就需要提问:敢于提问的人,说明勇于探索,善于思考,因此

才会提出问题。而每一次提问和解答,都是我们进步的见证。自古以来,是疑问或

提问让我们的社会更进步。比如屈原的《天问》,比如古代神话传说就是对宇宙太

空或大自然的一种好奇。明代的万户,因为对太空好奇,因此成为“航天第一人”

,也正是好奇,推动航天事业的发展。由此看来,“问”确实能够推动社会的发展

,而敢于提问的人,也是敢于探索的人,更是勇于独立思考的人,能“问”,敢“

问”,然后求索,人才会不断进步。我们个人的成长也就在这样的“问”和“探索

”中不断积累,就在这样的践行求索不断前行。

写作时,可以先表明观点;提问,让我们不断前行。文章主体可以采用层进式

结构。先列举提问的现象,尽量涉及的面广些;然后分析提问的作用有哪些,也可

以举一些因为提问而促进个人探索、推动社会发展的事例;最后分析应该如何解决

问题,也就是需要我们个人深索,也要借助外力,如他人、技犬等。当然,在论述

过程中还可以适当结合当下热占 工智能我们就无需提间的错误观点,进

一步说明我们在当下应该如何利用好工具,但又能保持提问、思考的能力。文

章结尾处照应开篇,重申观点。

【参考立意】

1.勇于提问,敢于探索。

2.深入思考,问出有价值的问题。

3.要敢问,更要独立思考。

例文:

孜孜提问勇起跑,不惧前行常求索

仰望瀚宇辽远苍茫,一问冲天,好奇之星杲果:俯察大地宽厚无垠,一问遁地

,渴望之心昭昭。问号

铺就起跑线,答案匿干征途中。吾侪诚应孜孜提问勇起跑,不惧前行常求索。

问号铺就起跑线,生如逆旅,一苇以航。

生活的浮沉之中,问号的浪花拍拍打打,泡沫愈积愈多。面对未知与无限能产

生疑问,本人之常情,亦成功之道。面对坎坷不公的命运,屈平低吟出悠远绵长的

《天问》;面对复杂的遗传现象,摩尔根提出基因是否位于染色体上的疑问;面对

提取效果不佳的现状,屠呦呦提出水萃法是否适于提取青蒿素的疑问。而对浩渺宇

宙,宏伟自然,人类有问,是因为好奇的精神、求知的渴望。时代苍旻下,心怀昭

昭之志的青年,沸腾的热血中涌动问号。问,不是无知与困惑的代表,不是迷惘与

软弱的象征,它是好奇与探寻的勋章,是渴望与上让的符号。问,意味着为人生积

攒更多可能忙,意味着更多的叹号等待造就。生活浮况,逆水行舟,徜徉问号之海

,勇于起航。

问号点亮引路灯,引燃星火,探照答案。

廿二春秋、他提灯探寻,栉风沐而,窝幽洼谷醒天眼,是南仁东对宇宙奥秘之

问;册六寒暑,他上下求索,筚路蓝缕,绝壁危崖通涓流,是黄大发对现贫攻坚之

问;五十星霜,他趾步前行,深藏功名,瀚海黄沙腾核云,是林俊德对国防安全之

间,三十年华,他跟踽独行,隐姓埋名,钢铁蛟龙巡海疆,是黄旭华对远海守护之

问。斯人之问,历历在目,所提之问,点亮个人成长之明灯,引燃民族复兴之盛火

。问号积聚多,求索需躬行。

脚下,起跑线已成;前方,答案待探寻。躬行求索的每一步,汗水会灌溉答案

之芽萌发,助君生羽翼。步履益轻盈。此举需吾侪素履以往,不畏蹭蹬,踏碎坎壤

,补全问号之缺口,焕发叹号之生机。问已,问人,间本心,间外物,一片落叶飘

落可解疑答惑,一朵枯蝶纷飞下可净化忧虑。

提问、起跑,前行,探寻。个人的问号汇聚成江流湖海,铸就民族腾飞之起跑

线。忖度时下,不乏有人安守现状,堵塞问号之源;不乏青年无脑发问,引起阵阵

唏嘘。一个个散发着个人思考光芒的问题,是社会活力之所在,是国家希望之所在

。

桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声。青年们,“鼓角声声催征急”,驾一叶之

局舟,样思考之海,抛疑问之锚,点探寻之灯,起前行之路,创害害荣光。

文言文参考泽文:

材料一:

孔子到达卫国。卫国将军文子问他:“我听说鲁公父氏不会审理案件,这话可信

吗 ”孔子回答说:“我不知道他有没有能力审理案件。只知道他审理案件的时候

,有罪的人感到害怕,无罪的人觉得羞愧。”文子说:“有罪的人感到害怕是因为

他能明察类情,刑罚得当;但无罪的人觉得羞愧,为什么呢 ”孔子说:“用礼法

来统一百姓的行为,那么百姓就会感到羞耻;用刑罚来制止百姓犯罪,那么百姓就

会感到害怕。”文子说:“现在用刑罚来统一百姓的行为,刑罚尚且不能够承担,

哪里谈得上用礼法来统一百姓的行为呢 ”孔子说:“用礼法来统一百性的行为,

用驾车打比方的话,礼法就好比缰绳。用刑罚来统一百姓的行为,用写年打比方的

话,刑罚就好比马题。手握缰绝来控制马的行动,是驾年的高人。没有缰绳而仅靠

马鞭的话,马上路就会失控。”文子说:“用驾车来说,右手握缰绳,左手挥鞭子

,跑得不是更快吗 如果只有缰绳而

不使用鞭子,马还有什么可惧怕的呢 ”孔子说:“我听说古代擅长驾车的人

,手握缰绳就像拿丝带一样(轻松),年前侧的马奔跑起来就像跳舞一样(轻快)

,这并不是马鞭的帮助。所以古代的圣君明主都重视礼法而轻视刑罚,因此百姓(

乐于)服从命令。现在废弃礼法而崇尚刑罚,因此百姓更加凶暴。”

材料二:

东野稷凭借驾驶马车的技术向庄公自荐,前进后退都符合拉直的墨线,左右转

弯都符合圆的标准。庄公说:“好。”认为造父也不能超过他。令他赶一百圈再返

回来。过了一会儿,颜望进来调见庄公,庄公说;“你遇到东野程了吗 ”颜阖回答

道:“是的,我遇到他了。他的马一定要累坏。”庄公说:“怎么会累坏呢 ”不

一会儿,东野稷的马累坏回来了。庄公召见颜闺问他说:“你怎么知道他的马会累

坏呢 ”颜周回答说:“前进后退都符合拉直的墨线,左右转弯都符合圆的标准,

即使是造父的御技,也无法超过他。先前我遇见他,他还苛求他的马,我因此知道

他的马会累坏。”所以混乱的国家役使自己的百姓,不考虑人的本性,不反求人的

常情,频繁地制订法令而责难百姓不了解,频繁地发布命令而非难百姓不听从,制

造巨大的危险而治罪百姓不敢赴难,将任务变得繁重而处罚百姓不能胜任,百姓前

进就希望得到奖赏,后退就害怕受到处罚。知道自己的能力不够,就会做虚假的事

。做虚假的事被知道,君主又跟着要加以处罚,这是因为畏罪而获罪,君主和百处

相互仇恨,就由此产生了。所以礼节须琐就不庄重,事务繁杂就不会成功,法令严

苛百姓就不听从,禁令太多就不能执行。桀、纣的禁令,数不过来,所以百姓因而

反叛,他们自己也被杀死,这是因为桀、纣过分到极点,不会适当地运用威严。郑

子阳喜好严酷也达到极点,有个犯了错弄断了弓的人,担心一定会被杀死,于是就

趁追赶瘋狗的机会杀了子阳。周鼎上铸有窃曲形的花短,形状很长,

1.C【答案解析】“从而导致肿瘤的产生”错误,根据原文第 4 段结尾的“那

么我们就要考虑另一种可能情况:持续的身体压力导致机体系统的抵抗力降低”,

作者在否定了“倒班工作会导致癌症”的假说后这样说,意思是癌症可能和“持续

的身体压力导致机体系统的抵抗力降低”有关,只是提出了一种可能性,选项将或

然变必然。

2.D 【答案解析】“我们无须关注光污染是否会对人体健康造成影响,而应关

注……”曲解文意,根据原文倒数第二段中的“除非黑夜的灯光让我们感到非常不

舒服,否则我们只应该担心这个问题,在工业社会的生活中,我们得到的光照太少

了……对情绪和体内时钟的同步有很大的影响”,可知并不是“无须关注”前者,

在“黑夜的灯光让我们感到非常不舒服”时也是要关注这一问题的。

3.B 【答案解析】文章最后一段主要说的是在研究倒班对人体的影响时,应以

人的体内时间为研究基础,关注身体状况和体内时间的关系,即身体状况和人体内

设定的休息时间早晚的关系。且原文在最后说“夜间工作者之中,较早时间类型的

人更容易得耳垂癌,较晚时间类型的人生病的风险较小”。分析四个选项,可以发

现:C、D 两项中的研究是以外界的夜班时长为研究基础的,不符合最后一段观点

;虽然 A、B 两项都是以习惯休息时间的早晚,也就是人的体内时间为研究基础的

,但 A 项中较早时间类型的群体比较晚时间类型的群体身体状况更好,不符合最

后一段观点。

4.B 【答案解析】解答此题,要先明确此题对应文中哪部分内容。根据各个选

项的开头和结尾,可知此题是对原文第 4 段的 LAN 假说提出的“倒班工作会导致

癌症”这一观点的图解,分析“褪黑素是一种夜晚……因此会引起癌变”这一部分

内容可知:倒班工作者在夜间上班,夜班的灯光等光线会阻碍褪黑素的产生,褪黑

素变少会导致氧自由基变多,从而导致更多 DNA 受损,DNA 受损又导致癌变。

分析四个选项可知应选 B。

5.① LAN 假说的动物实验并不严谨,并且褪黑素可以阻止癌细胞的增长并不

意味着褪黑素减少会导致癌细胞的产生。②即使褪黑素素水平低会引起肿瘤的形成

,但人合上眼皮后视网膜就只能接受到很少的光,残留的光线对褪黑素浓度没有多

少影响。

【评分标准】6 分,答出一点得 3 分。①需答出“动物实验不严谨”“无法证

明褪黑素减少会导致癌红胞产生”,②需答出“人合上眼皮”“残留的光线对褪是

素浓度没有多少影响”。

【答案解析】第一步:梳理文本,把握答题区间。想要解答此题,首先要知道

题干中所说的两个观点在文中的位置。阅读文本可以发现,LAN 假说出现在第 4

一 7 段,第 4 段中说“根据‘黑夜之光’(LAN) 的假说,倒班工作会导致癌症”

,第 5 段中说“LAN 假说的代表人物继续补充:癌症的发生率与光污染有关系”

,第 7 段说的是 LAN 假说的研究基础有误。由此可知作者对“两个观点”的反驳

应分别从第 4 段和第 5、6 段中筑选。

第二步:甄别信息,抓住作者的主要观点。第 4 段提出第一个观点后,作者对

其进行了解说,然后给出了自己的看法“LAN 假说的代表人物称……抵抗力降低”

,其中“然而在实验中……都不可能阻止肿瘤细

胞增长了”说明作者认为其实验不严谨,“实验也并不意味着倒班工作导致了

肿瘤的产生”是其主要观点。第 5 段提出第二个观点后,作者先是承认了黑夜的

灯光可能是诱发癌症的一个因素,然后从媒体的炒作入手说明即使黑夜里有光污染

,但只要合上狠皮就能阻挡大部分光线,视网膜能接受的光远达不到能抑制裸黑素

产生的强度;第 6 段又接着说,即便是白天拉上窗帘睡觉,残留的光线也不太能

影响褪黑素浓度。需要注意的是,在反驳第二个观点时作者是以“褪黑素水平低会

引起肿瘤的形成”为前提的。

第三步:归纳概括,不遗漏重要信息。根据以上分析,可知反驳第一个观点的

重要信息是“实验并不严谨”“实验并不意味着褪黑素减少会导致癌细胞的产生”

,反驳第二个观点的重要信息是“即使褪黑素水平低会引起肿瘤的形成”“合上眼

皮后视网膜只能接受到很少的光”。

6.B【答案解析】刘富决定把天鹅送走的原因是天鹅脚蹼干裂。

7. A【答案解析】“补叙”错,应为“插叙”。

8.①连用四个“一会儿”,加快了叙事节奏,使情节紧张、急促,预示高潮的

来临。②连用四个“一会儿”,与前文为天鹅寻找动物园的慢节奏形成对照,又为

下文刘富的惊愕作铺热,叙事张弛有度,富于变化。③四个“一会儿”,叙述简略

,暗示其间正在发生刘富所不知道的享情,给读者留下想象的空间。(答出一点给

2 分,答出两点给 4 分,答出三点给 5 分;给满 5 分为止。如有其他答案,只要

言之成理,可酌情给分。)

9. ①刘富送天鹅的曲折过程体现了刘富执着的性格特点,也体现了刘富父女爱

护天鹅、善符生命的美好人性。

②刘富送天鹅的曲折过程也反映出不作为、不担当的官僚作风,与刘富父女形

成对比。③千辛万苦将天鹅送到动物园与后文天鹅被炖形成情节上的突转,使读者

产生意料之外的阅读感受。(每答出一点给 2 分。如有其他答案,只要言之成拜

,可酌情给分。)

10.BEG 【句读还原】子阳极也好严,有过而折弓者,恐必死,遂应猁狗而弑

子阳。

【答案解析】解答此题,应先通读画波浪线的句子,把握大概意思,再结合语

法知识,上下文等来断句。“子阳极也好严”是一个主谓关系的句子,“好严”意

为“喜好严酷”,“极也”修饰“好严”,故应在 B 处断开。“有过而折弓者”

意思是“有个犯了错弄断了弓的人”,语意完整,“者”字后面明显要停顿,故应

在 E 处断开。“恐必死”“遂应猁狗”是两个独立的动作,主语都是“有过而折

弓者”,中间也应断开,即应在 G 处断开。

11. D【答案解析】“刑人如恐不胜”意思是“给人用刑像是怕不能用尽”,

“胜”是“尽”的意思,与前者词义不同。

12.A【答案解析】“文子的观点与孔子完全相反”错误,根据材料一中的“以

御言之,右手执辔,左手运策,不亦速乎 若徒辔无策,马何惧哉”可知,文子并

未反对借助礼法来教化百姓,而是认为严刑峻法和礼法教化二者并用更好。

13.(1)用礼法来统一百姓的行为,用驾车打比方的话,礼法就好比缰绳。用刑

罚来统一百姓的行为,用驾车打比方的话,刑罚就好比马鞭。(“齐”,1 分;译

出“譬之于御”状语后置句 1 分;“辔”1 分,句意 1 分)

(2)东野稷凭借驾驶马车的技术向庄公自荐,前进后退都符合拉直的墨线,左

右转弯都符合圆的标准。(“中”,1 分;“绳”1 分;“左右”1 分;句意 1 分)

14. ①材料一孔子通过对比用缰绳和用鞭子御马的结果,说明治理国家要重视

礼法而非刑罚;②材料二通

过写东野稷累坏马的故事,说明治理国家的政令和刑罚不能过重。

【答案解析】

第一步:分析题干,明确关键。题干要求“简要概括”两则材料各以御马说明

了什么道理,那么解答本题的关键就是在两则材料中找到与御马相关的句子。

第二步:筛选信息,组织答案。根据材料一中孔子说的“以礼齐民,譬之于御

,则辔也也……则马失道矣”“吾闻古之善御者……是以先王盛于而薄于刑,政民

从命。今也废礼而尚刊,故民弥暴”,可以总结出答案第①点;根据材料二中的“

使之钩百而反……东野之马败而至”和“故乱国之使其民,不论人之性,不反人之

情,烦为教而过不识……故礼烦则不主,业烦则无功,令苛则不听,禁多则不行”

,可以总结出答案第 2 点。

15.D【答案解析】(“一二联以描写为主”错,一二联是“新破荆州得水军,

鼓行夏口气如云。千艘已共长江险,百胜安知赤壁焚 ”写曹操攻下判州得到诸多

水军,于是带领千艘战船到达赤壁准备与孙刘联军大战,结果没想到一把大火烧了

战船。这是记叙了曹操赤壁之战的情景,因此一二联以记叙、三四联以议论为主。

)

16.(1)内容不同:①聚信的历史人物不同。苏辙诗聚焦于曹操;苏轼词聚焦于

周瑜。②情感不同。苏辙诗从曹换的失败中得出结论,认为自古以来攻伐他国需要

等待时机、准备充分,想要突然成功是不可能的。苏轼借追忆周瑜的功业来抒发自

己年华老云、功业未成的感慨。

(2)表达方式不同;苏辙诗以记叙、汉论为主;苏轼词以描写、抒情为主。

(3)风格不同;苏辙诗朴实无华,理性客观;苏轼词雄浑豪放。

【答案解析】本题考查学生鉴赏诗歌内容、表达方式,风格特点的能力。

内容不同:苏辙此诗写的是曹操赤壁之战惨败的事,而苏轼的《赤壁怀古》则

写的是少年英雄周瑜指挥孙刘联军打破曹操,可见二者聚焦的历史人物不同。

情感不同:苏辙此诗尾联是对曹操失败的评论,“古来伐国须观衅,意突成功

所未闷”,意思是自古以来攻伐他国需要等待时机、准备充分,想要突然成功是不

可能的。而苏轼“羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早

生华发”,借对古代战场的凭吊和对周瑜才略、气度、功业的追念,曲折地表达了

作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情。

表达方式不同;苏辙此诗前两句为记叙,写曹操新得水军,意气风发地带领千

艘战船来攻,结果却落得火烧赤壁的下场;后两句是对曹操失败的评论,认为攻戈

他国需要等待时机、准备充分,想要突然成功是不可能的。因此,苏辙是以记叙、

议论为主。而苏轼上阕描写古战场的风光,雄奇险峻;下阅通过写少年英雄周瑜建

功立业,抒发自己怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情。因此,苏轼词是以

描写、抒情为主。

风格不同:苏辙从战争的起因开始分析,不掺杂感彩,保留了研究历史的

严谨性。读完苏辙的《赤壁怀古》,相当于了解了赤壁大战的始末,犹如读了一篇

小论文。风格朴实无华,理性客观。而苏轼的作品更加雄浑豪放,他通过对月夜江

上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,

曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,表现了作者关注历

史和人生的旷达之心。全词借占抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力道劲,境界宏阔

,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝

唱”。

17. (1)士不可以不弘毅 任重而道远

(2)上有六龙回日之高标下有冲波逆折之回川

(3)有善始者实繁 能终者盖寡

18. ①在古语中使用较多/在语中不是这样 ②古语能够活在方言里③可能被叫

做“雨飞飞儿”

19.B【答案解析】锋芒毕露中的“毕”是“完全”的意思,“寿毕”中的“毕

”是“完成”的意思,两者不同。

20. ①表示惊叹之情,②突出蜀道之高险,3 以蜀地方言开篇更能吸引读者,

4 奠定全诗雄浑的情感基调。(评分参考:每点 1 分)

21. D【答案解析】皆为比喻。

22.②改为“继承革命先烈遗志,弘扬革命英烈精神”,即两句调换顺序。 ⑤

改为“传承红色基因,张扬革命传统”。⑥改为“给他们最好的缅怀”。③改为“

但他们身上彰显出来的不畏强敌,不惧牺牲、舍身取义的伟大精神永远不朽”。即

把“了”改成“的”。

23.

【审题指导】

材料第一段,“那么问题又来了”一句,开宗明义,闸明了“提问”“追问”

对于读书思考的重要作用。材料第二段还分别举了马克思、恩格斯对于“问题”的

看法。由此可见,“提问”体现了我们的思考能力,并且善于“发问”,对我们立

德修身、钻研学问、为人处世等方面都具有无可取代的重要性。

总的来说,“提问”,意味着对包括自我在内的对象世界的好奇和主动追问,

是主体性突出的表现,呈现动态的、不确定的追求。当有了迷惘、因惑或好奇,或

对木知渴求的时候,就需要提问:敢于提问的人,说明勇于探索,善于思考,因此

才会提出问题。而每一次提问和解答,都是我们进步的见证。自古以来,是疑问或

提问让我们的社会更进步。比如屈原的《天问》,比如古代神话传说就是对宇宙太

空或大自然的一种好奇。明代的万户,因为对太空好奇,因此成为“航天第一人”

,也正是好奇,推动航天事业的发展。由此看来,“问”确实能够推动社会的发展

,而敢于提问的人,也是敢于探索的人,更是勇于独立思考的人,能“问”,敢“

问”,然后求索,人才会不断进步。我们个人的成长也就在这样的“问”和“探索

”中不断积累,就在这样的践行求索不断前行。

写作时,可以先表明观点;提问,让我们不断前行。文章主体可以采用层进式

结构。先列举提问的现象,尽量涉及的面广些;然后分析提问的作用有哪些,也可

以举一些因为提问而促进个人探索、推动社会发展的事例;最后分析应该如何解决

问题,也就是需要我们个人深索,也要借助外力,如他人、技犬等。当然,在论述

过程中还可以适当结合当下热占 工智能我们就无需提间的错误观点,进

一步说明我们在当下应该如何利用好工具,但又能保持提问、思考的能力。文

章结尾处照应开篇,重申观点。

【参考立意】

1.勇于提问,敢于探索。

2.深入思考,问出有价值的问题。

3.要敢问,更要独立思考。

例文:

孜孜提问勇起跑,不惧前行常求索

仰望瀚宇辽远苍茫,一问冲天,好奇之星杲果:俯察大地宽厚无垠,一问遁地

,渴望之心昭昭。问号

铺就起跑线,答案匿干征途中。吾侪诚应孜孜提问勇起跑,不惧前行常求索。

问号铺就起跑线,生如逆旅,一苇以航。

生活的浮沉之中,问号的浪花拍拍打打,泡沫愈积愈多。面对未知与无限能产

生疑问,本人之常情,亦成功之道。面对坎坷不公的命运,屈平低吟出悠远绵长的

《天问》;面对复杂的遗传现象,摩尔根提出基因是否位于染色体上的疑问;面对

提取效果不佳的现状,屠呦呦提出水萃法是否适于提取青蒿素的疑问。而对浩渺宇

宙,宏伟自然,人类有问,是因为好奇的精神、求知的渴望。时代苍旻下,心怀昭

昭之志的青年,沸腾的热血中涌动问号。问,不是无知与困惑的代表,不是迷惘与

软弱的象征,它是好奇与探寻的勋章,是渴望与上让的符号。问,意味着为人生积

攒更多可能忙,意味着更多的叹号等待造就。生活浮况,逆水行舟,徜徉问号之海

,勇于起航。

问号点亮引路灯,引燃星火,探照答案。

廿二春秋、他提灯探寻,栉风沐而,窝幽洼谷醒天眼,是南仁东对宇宙奥秘之

问;册六寒暑,他上下求索,筚路蓝缕,绝壁危崖通涓流,是黄大发对现贫攻坚之

问;五十星霜,他趾步前行,深藏功名,瀚海黄沙腾核云,是林俊德对国防安全之

间,三十年华,他跟踽独行,隐姓埋名,钢铁蛟龙巡海疆,是黄旭华对远海守护之

问。斯人之问,历历在目,所提之问,点亮个人成长之明灯,引燃民族复兴之盛火

。问号积聚多,求索需躬行。

脚下,起跑线已成;前方,答案待探寻。躬行求索的每一步,汗水会灌溉答案

之芽萌发,助君生羽翼。步履益轻盈。此举需吾侪素履以往,不畏蹭蹬,踏碎坎壤

,补全问号之缺口,焕发叹号之生机。问已,问人,间本心,间外物,一片落叶飘

落可解疑答惑,一朵枯蝶纷飞下可净化忧虑。

提问、起跑,前行,探寻。个人的问号汇聚成江流湖海,铸就民族腾飞之起跑

线。忖度时下,不乏有人安守现状,堵塞问号之源;不乏青年无脑发问,引起阵阵

唏嘘。一个个散发着个人思考光芒的问题,是社会活力之所在,是国家希望之所在

。

桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声。青年们,“鼓角声声催征急”,驾一叶之

局舟,样思考之海,抛疑问之锚,点探寻之灯,起前行之路,创害害荣光。

文言文参考泽文:

材料一:

孔子到达卫国。卫国将军文子问他:“我听说鲁公父氏不会审理案件,这话可信

吗 ”孔子回答说:“我不知道他有没有能力审理案件。只知道他审理案件的时候

,有罪的人感到害怕,无罪的人觉得羞愧。”文子说:“有罪的人感到害怕是因为

他能明察类情,刑罚得当;但无罪的人觉得羞愧,为什么呢 ”孔子说:“用礼法

来统一百姓的行为,那么百姓就会感到羞耻;用刑罚来制止百姓犯罪,那么百姓就

会感到害怕。”文子说:“现在用刑罚来统一百姓的行为,刑罚尚且不能够承担,

哪里谈得上用礼法来统一百姓的行为呢 ”孔子说:“用礼法来统一百性的行为,

用驾车打比方的话,礼法就好比缰绳。用刑罚来统一百姓的行为,用写年打比方的

话,刑罚就好比马题。手握缰绝来控制马的行动,是驾年的高人。没有缰绳而仅靠

马鞭的话,马上路就会失控。”文子说:“用驾车来说,右手握缰绳,左手挥鞭子

,跑得不是更快吗 如果只有缰绳而

不使用鞭子,马还有什么可惧怕的呢 ”孔子说:“我听说古代擅长驾车的人

,手握缰绳就像拿丝带一样(轻松),年前侧的马奔跑起来就像跳舞一样(轻快)

,这并不是马鞭的帮助。所以古代的圣君明主都重视礼法而轻视刑罚,因此百姓(

乐于)服从命令。现在废弃礼法而崇尚刑罚,因此百姓更加凶暴。”

材料二:

东野稷凭借驾驶马车的技术向庄公自荐,前进后退都符合拉直的墨线,左右转

弯都符合圆的标准。庄公说:“好。”认为造父也不能超过他。令他赶一百圈再返

回来。过了一会儿,颜望进来调见庄公,庄公说;“你遇到东野程了吗 ”颜阖回答

道:“是的,我遇到他了。他的马一定要累坏。”庄公说:“怎么会累坏呢 ”不

一会儿,东野稷的马累坏回来了。庄公召见颜闺问他说:“你怎么知道他的马会累

坏呢 ”颜周回答说:“前进后退都符合拉直的墨线,左右转弯都符合圆的标准,

即使是造父的御技,也无法超过他。先前我遇见他,他还苛求他的马,我因此知道

他的马会累坏。”所以混乱的国家役使自己的百姓,不考虑人的本性,不反求人的

常情,频繁地制订法令而责难百姓不了解,频繁地发布命令而非难百姓不听从,制

造巨大的危险而治罪百姓不敢赴难,将任务变得繁重而处罚百姓不能胜任,百姓前

进就希望得到奖赏,后退就害怕受到处罚。知道自己的能力不够,就会做虚假的事

。做虚假的事被知道,君主又跟着要加以处罚,这是因为畏罪而获罪,君主和百处

相互仇恨,就由此产生了。所以礼节须琐就不庄重,事务繁杂就不会成功,法令严

苛百姓就不听从,禁令太多就不能执行。桀、纣的禁令,数不过来,所以百姓因而

反叛,他们自己也被杀死,这是因为桀、纣过分到极点,不会适当地运用威严。郑

子阳喜好严酷也达到极点,有个犯了错弄断了弓的人,担心一定会被杀死,于是就

趁追赶瘋狗的机会杀了子阳。周鼎上铸有窃曲形的花短,形状很长,

同课章节目录