统编版六下15 真理诞生于一百个问号之后(教案含反思)

文档属性

| 名称 | 统编版六下15 真理诞生于一百个问号之后(教案含反思) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-03 09:41:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

15真理诞生于一百个问号之后

[教学目标]

1.会写12个生字,会写20个词语。

2.能联系上下文理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,并说出自己受到的启发。

3.能概括文中列举的三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的;能了解每一个事例的表达顺序。

4.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。

[教学重难点]

1.能概括文中列举的三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的;能了解每一个事例的表达顺序。

2.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。

[教学课时]2课时

第1课时

◆课时目标

1.会写12个生字,会写20个词语。

2.正确、流利地朗读课文,把握课文主要内容,体会课文“提出观点——论证观点——总结观点”的行文思路。(重点)

3.联系上下文,初步理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

一、激趣导入,交流见解

1.同学们,我们一起来看今天要学习的这篇课文的题目(真理诞生于一百个问号之后),读了这个课题,你有哪些疑问?

预设1:《真理诞生于一百个问号之后》 “一百个问号”是什么意思?一百个是指具体的数量吗?”

预设2:真理一定会“诞生”于“一百个问号”之后吗?

预设3:是不是所有真理都要“诞生于一百个问号”之后呢?

2.过渡:这篇课文的作者是谁?——叶永烈。以前听说过他吗?老师今天要特意介绍他,知道为什么吗?因为,由他主编的一本书——《十万个为什么》,你们小时候应该都读过。

作者简介:叶永烈(1940-2020),浙江温州人,著名科普作家、传记文学作家。以长篇小说及纪实文学为主要创作内容。作品《真理诞生于一百个问号之后》被选入小学教材。他是《十万个为什么》的主要编著者之一,著有科幻故事《小灵通漫游未来》等。(插入视频介绍)

二、初读感知,学习字词

1.自读课文,读准字音,读通句子。

2.你是如何理解作者的观点的?

3.出示生字新词,读词正音。着重指导:

(1)齐读生字词:诞(dàn)生 领域(yù) 花圃(pǔ) 不慎(shèn)

锲(qiè)而不舍 纬度 搜(sōu)集 蚯(qiū)蚓 盐酸 司空见惯 石蕊(ruǐ)

无独有偶 见微知著 追根求源

(2)出示会写字

(3)书写指导:教师提示易错字:域:“土”偏上,末笔变提;“或”里面的“口”要小,斜钩长而有力。圃:外面的“囗”方正,里面的“甫”不宜过大,居中。蕊:“艹”的横宜长;第一个“心”稍大,后两个“心”略小略窄。搜:“搜”字左窄右宽。“叟”写紧凑,布局均匀,“又”捺展开。

4.学生默读课文,圈画自己认为难理解的词语,并在小组内交流。课件出示:

真理:真实的道理,即客观事物及其规律在人的意识中的正确反映。

司空见惯:指看惯了就不觉得奇怪。文中是说一些现象常见就不觉得奇怪了。

无独有偶:虽然罕见,但是不只一个,还有一个可以成对儿。文中是说这样的事不止一件。

迫根求源:迫溯事物发生的根源。

吻合:完全符合。

见微知著:见到一点儿苗头就能知道它的发展趋向或问题的实质。

锲而不舍:雕刻一件东西,一直刻下去不放手,比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。

三、梳理脉络,整体感知

1.默读课文,想一想课文是围绕哪句话来写的,把这句话用“_____”在文中画出来。

(真理诞生于一百个问号之后)

2.自主探究:作者是如何论证这一观点的?请带着问题默读课文,用喜欢的方式把你的思考结果呈现在纸上,可以是图示,也可以借助老师的表格来呈现。

第( )自然段:开门见山,提出观点。

第3--5自然段分别讲述了三个事例。

论证观点 现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例1

事例2

事例3

得出的结论:

第( )自然段,总结全文,重申观点。

3.全班交流,完成表格。

4.这三个事例有共同点吗?为什么要举这三个事例?每个事例是按照怎样的顺序进行介绍的?

预设1:这三个事例都是生活中偶然发现的。

预设2:这三个事例都在说明作者的观点“真理诞生于一百个问号之后”。

预设3:这三个事例的写法上都相同,顺序都是先写偶然发现问题,再写不断追问,科学家再进行反复的研究和探索最后发现了原因,取得了成绩。

教师小结:是的,作者用了三个事例,都是先写“司空见惯”“细微”的现象,再由现象引发问题,最后写发现或发明也就是所谓的“真理”。这就是作者写文章用到的用事例来印证观点的方法。

5.教师相机追问:作者是按照什么思路来写这篇课文的?

预设:是按照“提出观点——论证观点——总结观点”这一思路来写的。

四、拓展积累,随堂演练

1.抄写生词,并积累自己感兴趣的句子。

2.搜集类似课文中的科学事例,准备下节课和同学们共同交流。

3.随堂演练

(1)把下列词语补充完整。

司( )( )惯 无独( )( )见( )知( ) ( )而不( )

(2)以下四个选项中,与“见微知著”的意思最接近的是( )。

A.古为今用 B.标新立异 C.一叶知秋 D.无独有偶

第2课时

◆课时目标

1.通过品读三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的,并了解每一个事例的表达顺序。(重点)

2.结合三个事例与“阅读链接”,体会科学家不断探索的科学精神,理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,并说出它给人的启示。

3.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。(难点)

一、回顾课文,复习导入

1.你们是怎么理解“真理诞生于一百个问号之后”这句话的?(学生自由发言)作者在文中用了浅显易懂的话进行解释,请找出来。

预设:在课文第2自然段,作者是怎么解释的?一起来读一读。(学生齐读)

纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

2.讨论交流:这里的“?”和“!”分别指什么呢?作者不用文字而是用符号代替,这样写有什么好处?

(“?”指发现问题,不断发问;“!”指通过探索,解决疑问,发现真理。这里用符号而不用文字,能形象地表述由“?”到“!”的“拉直”能让我们更加直观、形象地认识“?”和“!”的区别和联系。)

3.教师小结:“真理诞生于一百个问号之后”是本文的主要观点,它的表述比较凝练、抽象,第2自然段对它作了进一步的阐述,既保持了观点的一致性又避免了重复。

二、合作交流,研读课文

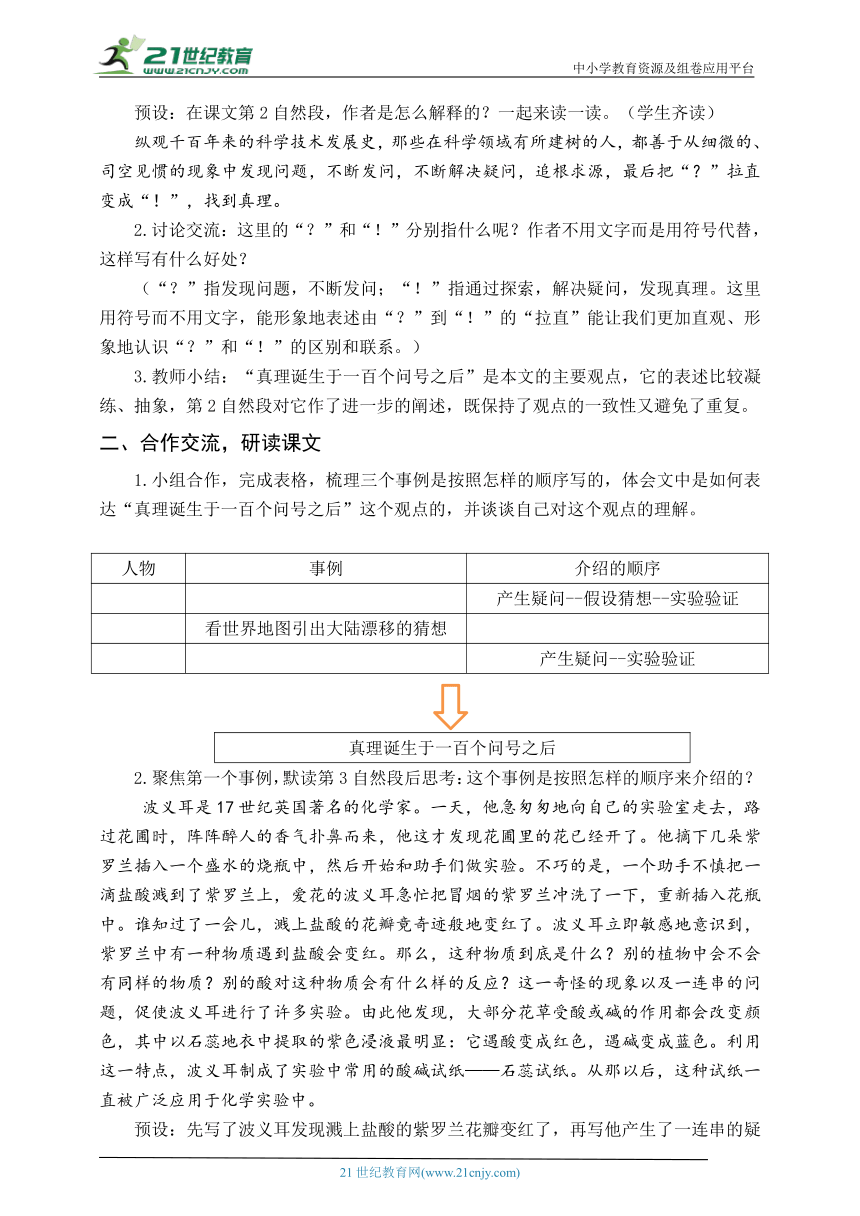

1.小组合作,完成表格,梳理三个事例是按照怎样的顺序写的,体会文中是如何表达“真理诞生于一百个问号之后”这个观点的,并谈谈自己对这个观点的理解。

人物 事例 介绍的顺序

产生疑问--假设猜想--实验验证

看世界地图引出大陆漂移的猜想

产生疑问--实验验证

真理诞生于一百个问号之后

2.聚焦第一个事例,默读第3自然段后思考:这个事例是按照怎样的顺序来介绍的?

波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花圃时,阵阵醉人的香气扑鼻而来,他这才发现花圃里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个盛水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏感地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。

预设:先写了波义耳发现溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红了,再写他产生了一连串的疑问,之后写他进行了许多实验,最后写他发现了大部分花草受到酸或碱的影响都会改变颜色,并利用这一特点制成了石蕊试纸。

(发现现象—提出问题—实验探究—取得成果)

3.引导学生感受科学研究的精神,启发思考:为什么波义耳能有这个科学发现呢?请你抓住关键词句读一读,把感悟批注在书上。

汇报交流:从“敏感地意识到”“这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应”“许多试验”这些词句中,可以看出波义耳善于观察,能不断挖掘问题并且反复去实验验证。

4.随堂演练:运用填空梳理波义耳发明石蕊试纸的过程。

(1)波义耳善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,所以他关注到了溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红的现象。

(2)波义耳不仅关注到了这个现象,还发现了相关问题,并且产生了一连串的疑问。

(3)波义耳经过反复实验,最终发明了石蕊试纸。

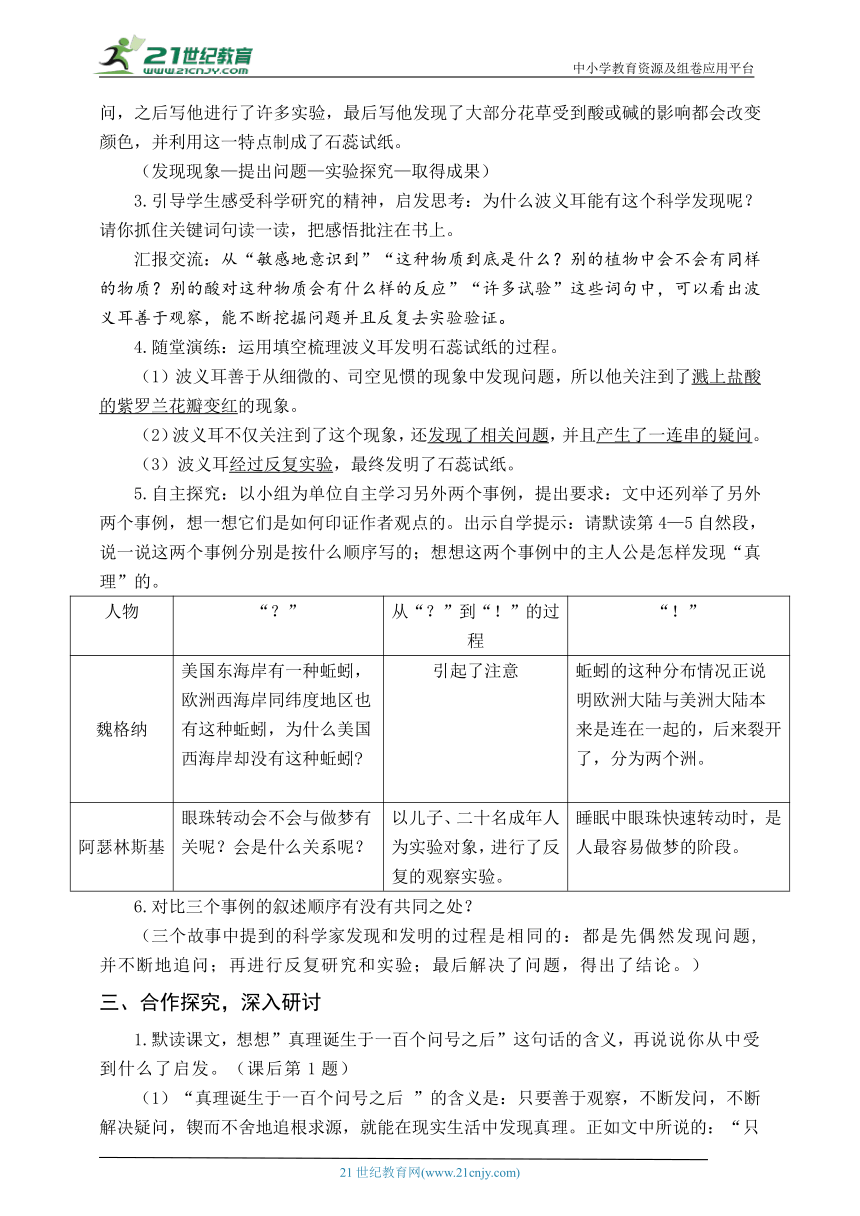

5.自主探究:以小组为单位自主学习另外两个事例,提出要求:文中还列举了另外两个事例,想一想它们是如何印证作者观点的。出示自学提示:请默读第4—5自然段,说一说这两个事例分别是按什么顺序写的;想想这两个事例中的主人公是怎样发现“真理”的。

人物 “?” 从“?”到“!”的过程 “!”

魏格纳 美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有这种蚯蚓,为什么美国西海岸却没有这种蚯蚓 引起了注意 蚯蚓的这种分布情况正说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来裂开了,分为两个洲。

阿瑟林斯基 眼珠转动会不会与做梦有关呢?会是什么关系呢? 以儿子、二十名成年人为实验对象,进行了反复的观察实验。 睡眠中眼珠快速转动时,是人最容易做梦的阶段。

6.对比三个事例的叙述顺序有没有共同之处?

(三个故事中提到的科学家发现和发明的过程是相同的:都是先偶然发现问题,并不断地追问;再进行反复研究和实验;最后解决了问题,得出了结论。)

三、合作探究,深入研讨

1.默读课文,想想”真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义,再说说你从中受到什么了启发。(课后第1题)

(1)“真理诞生于一百个问号之后 ”的含义是:只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。正如文中所说的:“只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解答了若干个问号之后,就有可能发现真理。”

(2)这句话启发我要仔细观察,善于发现,不断思考,锲而不舍地追根求源,这样才能有所收获,才有可能发现真理。

2.讨论交流:对比三位科学家发现现象、提出问题、实验探究、取得成果的过程可以发现,这些科学家的身上有哪些共同特点?

(共同特点:见微知著、善于发问、锲而不舍、不断探索)

3.讨论交流:综观三个事例,三位科学家能够取得成果是因为什么呢?能不能用文中的一句话来概括?(用课件出示文中句子。)

善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

4.合作探究:作者所用的三个科学家的事例已经充分论证了他提出的观点,课文到此为止是不是可以结束了?第6-7自然段与事例的观点之间有什么关系?

教师点拨:第6-7自然段是对全文的总结,并且进一步告诉我们应当怎样做。

5.学习了本篇课文,你知道议论文应该具备哪些要素才能将自己的观点阐释清楚吗?

(议论文是对某个问题或某件事进行分析、评论,表明自己的观点、立场、态度、看法和主张的一种文体。议论文三要素是论点、论据、论证,又可分为三部分:是什么、为什么、怎么做。本文的论点是:真理诞生于一百个问号之后。)

6.通过本篇课文的学习,你觉得议论文的语言特点是什么?

(①准确、严密;②概括性和简洁性;③运用修辞手法,体现其用词鲜明、生动。)

7.学完这篇课文后,你受到了怎样的启发?

(科学并不神秘,也不遥远,关键在于“见微知著”,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。)

四、知识拓展,迁移写法

1.拓展阅读“阅读链接”,启发思考:生活中寻找真理的人还有很多,他们探究真理的过程总能给我们以启迪。请你读读课后的“阅读链接”,想一想:詹天佑遇到了哪些困难?他是怎样解决这些困难的?他和课文中的三位科学家有没有相似之处?

2.知识拓展:关于真理的名言

①如果你想独占真理,真理就要嘲笑你了。 ――罗曼·罗兰

②打破一切,寻求一切,敢作敢为敢破坏,这就是真理与生活。 ――雨果

③在真理和认识方面,任何以权威者自居的人,必将在上帝的戏笑中垮台!――爱因斯坦

④只有忠实于事实,才能忠实于真理。 ――周恩来

3.完成课后“小练笔”:仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”“玩也能玩出名堂”。出示写作提示:

(1)先确立自己要说明的观点,再选取相应事例;以小组为单位进行交流,组员互相评价事例是否能够说明观点。

(2)学生根据写作提示自主完成小练笔。

(3)教师巡视,相机点拨指导。

示例:有志者事竟成

春秋时期,吴越相争,吴胜越败,越王勾践沦为阶下囚。但他不甘屈服,立志复仇,最后终于打败了吴国,留下了“卧薪尝胆”的千古美谈。

著名数学家华罗庚小时候面对“没有数学头脑”的斥责而确立志向,虽然连初中毕业文凭都没有,但最终成为数学领域的巨人……

古今中外诸多的政治家、科学家,都以其自身的行动证明了“有志者事竟成”这句话的正确性。

拓展延伸,课后作业

1.受到课文的启示,你能想出其他例子来说明本文的观点吗?

(示例:①牛顿看到苹果落地,由此展开思考,发现了“万有引力定律”。②鲁班被草叶割伤,受到启发,发明了锯。③瓦特看到烧水时水壶冒蒸汽,经过思考、实验,最后改良了蒸汽机。)

2.课后作业:(1)你还读过哪些科学家的传记或其他科普作品呢?请讲给同学听听。

(2)阅读课外读物,了解科学家发明创造的故事。

[板书设计]

15 真理诞生于一百个问号之后

发现问题——不断发问——不断解疑——找到真理

见微知著、善于发问、锲而不舍、不断探索

[教学反思]

本次教学设计我围绕“真理诞生于一百个问号之后”这一中心句,采用“整体把握——体会事理——仿写练习”的思路来进行设计。在整体把握课文内容时,运用表格来帮助学生对课文事例有初步的了解。在学习第一个事例时采用师生共同品读的方式,来理清事例的介绍顺序,学习抓关键词句的读书方法,品读事例中科学家的科学精神。在学习后两个事例时,则让学生运用所学方法,以小组学习的方式展开自主学习。最后在品读事例的基础上,让学生建立事例与观点间的联系,梳理课文结构,以及结合课后题进行小练笔。小练笔这一教学环节,在学生练笔之后,引导学生交流评议有利于学生对“用具体事例说明观点”这一写法产生更深一层的认识。

14文言文二则

[教学目标]

1.会写4个生字,能联系上下文理解“善、之、决”的意思。

2.正确、流利地朗读课文。背诵课文。

3.能根据注释疏通文意,说出故事内容。

4.能了解《两小儿辩日》中两个小孩各自的观点,并知道他们说明观点的依据。【语文要素】

5.背诵课文。

[教学重难点]

1.能根据注释疏通文意,说出故事内容。

2.能了解《两小儿辩日》中两个小孩各自的观点,并知道他们说明观点的依据。

[教学课时]

2课时

第1课时

◆课时目标

1.会读写“援、俱、弗”3个生字。

2.能正确、流利地朗读并背诵《学弈》。

3.能根据注释、联系上下文理解字词的含义,并能用自己的话说说故事的内容。(重点)

一、导入新课

1.谈话导入:文言文是我国传统文化的宝贵遗产,它言简意赅,记录了我国悠久的历史、灿烂的文明。不少文言文还揭示了深刻的道理。今天,我们一起学习两篇融知识性、趣味性与哲理性于一体的文言文。“专心致志”这个成语你熟悉吗?谁能讲讲它的意思?其实”专心致志”这个成语源自《孟子·告子上》中的一篇文章--《学弈》,这就是我们今天要学的文言文。

2.板书课文标题,学生齐读课文标题。

3.借助注释,解释题目大意:学习下围棋。

4.作者介绍

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆。战国时邹国(现在的山东邹城东南)人。我国古代思想家、教育家。他是孔子以后的儒学大师,被尊称为“亚圣”。后世将他与孔子合称为“孔孟”。

二、初读课文,自主学习

1.自读古文,读准字音,读通句子。

鸿(hóng)鹄(hú) 诲(huì) 惟(wéi) 缴(zhuó)

2.想一想:课文讲了一件什么事情?

3.再读古文,要有节奏地读,不但要读正确,还要读出停顿,读出节奏,做到声断气连。(学生练读,再指名读)

弈秋,通国之/善弈者也。使弈秋/诲二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听; 一人/虽/听之,一心以为/有鸿鹄/将至,思/援弓缴/而射之。虽/与之/俱 学,弗若之矣。为是 /其智弗若与?日:非/然也。

4.教师范读,学生齐读。

5.书写指导

指导书写“援、俱”,提醒学生注意笔顺(课件出示:“援、俱”字的笔顺分解图)

6.借助注释和工具书,再读课文,了解课文大意。

三、反复朗读,疏通大意

1.借助注释和工具书,自由朗读课文。

2.讨论交流:《学弈》讲了一件什么事?

(1)学生分小组交流,集体讨论。

明确:《学弈》讲述的是全国擅长下棋的人——弈秋,教两个人学下围棋,一个人专心致志,另一个人三心二意,以致于后一个人的棋艺不如前一个人的故事。

学 弈

人 物 做 法 结 果

一人

另一人

弈秋的思考

对照《学弈》的注释,阅读原文,完成下面的表格。

四、研读课文,领悟道理

1.结合注释,理解文意。

(1)弈秋,通国之善弈者也。

(译文:弈秋,是全国最善于下棋的人。)

(2)思考:“弈秋,通国之善弈者也。“这句话有什么作用?

教师点拨:开篇交代弈秋是全国最擅长下棋的人,为下文写两个人跟他学下棋作铺垫。

(3)使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;

(译文:让弈秋教两个人下棋,其中一个人一心一意,聚精会神,只听弈秋的教导。)

(4)一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

(译文:另一个人虽然也在听弈秋讲课,可是心里却想着天上有鸿鹄将要飞到这里来,想取过弓箭,把它射下来。)

(5)虽与之俱学,弗若之矣。

(译文:这个人虽然与专心致志的那个人一起学习,成绩却不如那个人。)

为是其智弗若与?曰:非然也。

(译文:因为他的智力不如专心致志的那个人吗?回答:不是这样的。)

2.聚焦异同,对比态度。

(1)思考:弈秋教两个人下棋,其中一人却比不上另一个人,原因是什么?试着用文中的语句回答。

(2)学生自读课文,找出造成二人学习结果不同的原因,在文中批画出来。

(3)同桌交流,个别汇报。

预设:

由“其一人专心致志,惟弈秋之为听”“一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”这两句可知,二人学下棋时的表现截然不同。

3.情境朗读,揭示道理。

(1)同桌合作朗读,展现棋盘前两个人截然不同的表现。朗读时可根据自己的理解加入适当的表情和动作。

◇其一人专心致志,惟弈秋之为听;

◇一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

2)讨论交流:结合大家的表演以及书上的插图,你觉得他们二人当时分别在想什么呢?你能用恰当的词语概括两人不同的学习状态吗?

预设:专心致志 一心一意 聚精会神…… 三心二意 心不在焉 心猿意马……

(3)讨论交流:弈秋教两个学习态度不同的人学下棋,为什么学习效果截然不同呢?

教师点拨:因为专心致志地做事和三心二意地做事,效果是完全不同的。只有专心致志,才能有所成就。

(4)领悟道理:两人截然不同的学习态度和之后产生的截然不同的学习成果,让我们明白了孟子想要告诉我们的道理——学习、做事必须专心致志,不可三心二意。

(5)指导背诵:同桌互相合作诵读,一人说句意,一人对原句。在此基础上,自主背诵。

五、拓展延伸,随堂演练

1.拓展延伸:孟子名句节选

○生于忧患而死于安乐。

○不以规矩,不成方圆。

○鱼和熊掌不可兼得。

○得道者多助,失道者寡助。

○老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

2.写出“之”字在下列句子中的意思。

①弈秋,通国之善弈者也。 ( )

②惟弈秋之为听。 ( )

③一人虽听之。 ( )

④思援弓缴而射之。 ( )

⑤虽与之俱学,弗若之矣。 ( )

3.小练笔:学习了《学弈》这篇课文以后,我相信同学们一定有很多话要说给老师、父母、同学听,课后写一篇心得体会。

第2课时

◆课时目标

1.能正确、流利地朗读并背诵《两小儿辩日》。

2.能联系上下文理解“决”的意思,能根据注释疏通文意,说出《两小儿辩日》这个故事的内容。(重点)

3.能了解《两小儿辩日》中两个小孩各自的观点,并知道他们说明观点的依据。(难点)

一、质疑导入,感受新知

1.看了课题,你知道了些什么?

(知道了文中的主人公是两个小孩;知道了这篇文章主要是写两个小孩子围绕太阳进行辩论这件事。)

2.看了课题你还想知道些什么?

(①他们为什么争辩 ②他们各自的观点是什么?依据是什么?③他们辩论的结果是什么?)教师及时板书学生提出的问题。

3.相关介绍

列子,名御寇,战国时期思想家,道家思想代表人物。列子主张清静无为,终生致力于道德学问。

孔子(公元前551年-公元前479年)名丘,字仲尼。鲁国(今山东曲阜)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。他的学生及再传学生把孔子及其学生的言行语录和思想记录下来,编成《论语》一书,留传于世。

二、初读课文,自主学习

1.自读古文,读准字音,读通句子。

盂(yú) 沧(cāng)沧凉凉 孰(shú) 汝(rǔ)

2.想一想:课文讲了一件什么事情?

3.再读古文,要有节奏地读,不但要读正确,还要读出停顿,读出节奏,做到声断气连。(学生练读,再指名读)

孔子东游,见/两小儿/辩斗,问其故。

一儿日:“我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也。”

一儿日:“我以/日初出远,而/日中时/近也。”

一儿日:”日初出/大如车盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而/近者大乎?”

一儿曰:“日初出/沧沧凉凉,及其日中/如探汤,此不为/近者热/而/远者凉乎 ”

孔子/不能决也。

两小儿笑曰:“孰为/汝多知乎?”

4.教师范读,学生齐读。

三、反复朗读,疏通大意

1.借助注释和工具书,自由朗读课文。

2.讨论交流:《两小儿辩日》讲了一件什么事?。

(1)学生根据自学方法进行小组合作学习,然后教师请一组展示,其余同学进行补充。

(2)同桌之间相互讲一讲课文大意,互相检查是否清楚、完整。

教师点拨:《两小儿辩日》写了孔子路遇两个孩子在争辩太阳何时离人远,何时离人近,双方各执一词就连博学的孔子也不能做出正确判断的事。

3.结合注释,理解文意。

(1)孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

(孔子到东边游历,看到两个小孩在争辩,便问他们争辩的原因。

一个小孩说:“我认为太阳刚升起的时候距离人近,而到正午的时候距离人远。”

另一个小孩说:“我认为太阳刚升起的时候距离人远,而到正午的时候距离人近。”)

(2)一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

(一个小孩说:“太阳刚升起的时候大得像车盖,到了正午就像圆盘一样小,这不是远的小而近的大吗?”

另一个小孩说:“太阳刚出来的时候很清凉,到了中午的时候就像把手放进热水里一样烫,这不是近的热而远的凉吗?”)

(3)孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎? ”

(孔子无法判断(他们谁对谁错)。

两个小孩笑着说:“谁说你知识渊博呢?”)

三、朗读课文,领悟道理

1.合作探究:两小儿为何辩斗?试着从文中提取两小儿的观点、理由,填在下面的表格中。

两小儿辩日

人物 观点 依据

一小儿 太阳:初升时近,正午时远。 远小近大:太阳刚出时像( )一样大,到了中午时就如( )一般小了。

一小儿 太阳:初升时( ),正午时( )。 近( )远( ):太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进( )里一样热。

2.读原文,完成下面的表格。

两小儿辩日

人物 观点 依据

一小儿 太阳:初升时近,正午时远。 远小近大:太阳刚出时像(车盖 )一样大,到了中午时就如(盘盂)一般小了。

一小儿 太阳:初升时( 远 ),正午时( 近 )。 近( 热)远(凉 ):太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进( 热汤)里一样热。

提示:都用了自己的生活经验来说明自己的观点。

3.讨论交流:两个小孩分别是从哪个角度来表达自己的观点的?他们既然说的都符合事实,为什么会得出截然不同的结论呢?

汇报交流:(1)根据视觉判断:距离近则物体形状大,远则物体形状小。

(2)根据感觉推论:靠近热源就感觉热,远离热源就感觉凉。

提示:两小儿善于观察,勤于思考。

(3)同桌之间分角色朗读,读时结合神态、动作来体现争辩的情景。

4.合作探究:他们争执不下,就去问谁?孔子给他们怎样判决的?

(不能决也;自主表演“问孔子”的情景;孔子实事求是、谦虚谨慎。

5.两小儿辩斗正酣,请孔子决断,偏偏“孔子不能决也”,这是为什么?

预设1:仅从两小儿所言判断,皆有理有据,孔子不能妄下判断。

预设2:受时代所限,当时无法判断两小儿孰是孰非,孔子自然也不可能知道。

学生或教师补充与日地距离相关的科学资料,解答“两小儿”的疑惑。

6.从这个故事中,我觉得这是两个善于观察、大胆质疑的小孩和实事求是、谦虚谨慎的孔子。

7.讨论交流:你认为文中的两个小孩有哪些值得我们学习的精神

(独立思考、大胆质疑、善于观察、说话有理有据……)

8.领悟道理:从两小儿的辩论中,你能体会出什么?

(预设1:要像两个小孩一样有探索精神,而且要学习他们用生活经验来说明自己的观点的方法,但是不能仅仅从自己的经验来考虑问题。预设2:要像孔子一样,诚实地面对自己所不知道的事,正所谓“知之为知之,不知为不知”。

课堂小结,情境表演

1.《两小儿辩日》是一则生动的民间故事,采用“问答式”的对话来表现人物并阐明道理。作者将抽象的自然现象用生动具体的语言和巧妙的比喻讲述出来,让人感受到了两小儿善于观察、勤于思考的精神以及聪明机智、天真可爱的形象,也体会到了孔子谦虚谨慎、实事求是的为人处世的态度。

2.情境表演,深刻理解。

(1)请两位学生分别扮演两小儿,读一读两人的对话。

(2)师生交流生活中与人争论时的语气、语速,共同梳理出朗读的要求:读出与人争辩时说话语气比较强硬、语速快、声音高等特点;通过朗读突出表现观点尖锐的关键词;可结合神态、动作读一读。

五、拓展延伸,随堂演练

1.拓展延伸:孔子名句节选

○知之为知之,不知为不知。

○三人行,必有我师焉。

○学而时习之,不亦说乎?

○敏而好学,不耻下问。

○温故而知新,可以为师矣。

2.随堂演练:

(1)仿照“沧沧凉凉”写叠词。

(2)请找出下面比喻句的本体,喻体,喻词。

日初出大如车盖。

3.课后作业:

(1)背诵文言文。

(2)搜集关于孔子的名言和故事,和同学交流。

[板书设计]

14文言文二则

学 弈

一人专心致志学习 态度不同

一人三心二意弗若之矣 结果不同

学习、做事必须专心致志,不可三心二意

两小儿辩日

日初出 日中时 理由

一小儿观点 近 远 大小形状

另一小儿观点 远 近 冷暖温度

两小儿:善于观察、大胆质疑

孔子:实事求是、谦虚谨慎

[教学反思]

小学生在接触文言文前期,学习文言文最基本的方法是诵读。因此,在教学中我将“读”贯穿始终。本课朗读分为三个层次:一是读通,通过学生试读,个人练读等多种形式,将文言文读通;二是读懂,学生对照注释或者工具书能将每一句话读懂,理解全文;三是读好,创设情境,让学生上台表演,激发他们读的兴趣。我在第1课时的教学基本是按照这个思路来设计的,让学生在读的基础上理解《学弈》的大意及蕴含的道理。

在第2课时中,我继续运用以读代讲的方法学习《两小儿辩日》,并且借助表格引导学生从文中找出两小儿的观点和理由。学生能够很快从文中提取相关信息,然后通过情景表演的方式演绎出来,不但激活了课堂气氛,也有助他们深刻理解文本。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

15真理诞生于一百个问号之后

[教学目标]

1.会写12个生字,会写20个词语。

2.能联系上下文理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,并说出自己受到的启发。

3.能概括文中列举的三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的;能了解每一个事例的表达顺序。

4.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。

[教学重难点]

1.能概括文中列举的三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的;能了解每一个事例的表达顺序。

2.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。

[教学课时]2课时

第1课时

◆课时目标

1.会写12个生字,会写20个词语。

2.正确、流利地朗读课文,把握课文主要内容,体会课文“提出观点——论证观点——总结观点”的行文思路。(重点)

3.联系上下文,初步理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

一、激趣导入,交流见解

1.同学们,我们一起来看今天要学习的这篇课文的题目(真理诞生于一百个问号之后),读了这个课题,你有哪些疑问?

预设1:《真理诞生于一百个问号之后》 “一百个问号”是什么意思?一百个是指具体的数量吗?”

预设2:真理一定会“诞生”于“一百个问号”之后吗?

预设3:是不是所有真理都要“诞生于一百个问号”之后呢?

2.过渡:这篇课文的作者是谁?——叶永烈。以前听说过他吗?老师今天要特意介绍他,知道为什么吗?因为,由他主编的一本书——《十万个为什么》,你们小时候应该都读过。

作者简介:叶永烈(1940-2020),浙江温州人,著名科普作家、传记文学作家。以长篇小说及纪实文学为主要创作内容。作品《真理诞生于一百个问号之后》被选入小学教材。他是《十万个为什么》的主要编著者之一,著有科幻故事《小灵通漫游未来》等。(插入视频介绍)

二、初读感知,学习字词

1.自读课文,读准字音,读通句子。

2.你是如何理解作者的观点的?

3.出示生字新词,读词正音。着重指导:

(1)齐读生字词:诞(dàn)生 领域(yù) 花圃(pǔ) 不慎(shèn)

锲(qiè)而不舍 纬度 搜(sōu)集 蚯(qiū)蚓 盐酸 司空见惯 石蕊(ruǐ)

无独有偶 见微知著 追根求源

(2)出示会写字

(3)书写指导:教师提示易错字:域:“土”偏上,末笔变提;“或”里面的“口”要小,斜钩长而有力。圃:外面的“囗”方正,里面的“甫”不宜过大,居中。蕊:“艹”的横宜长;第一个“心”稍大,后两个“心”略小略窄。搜:“搜”字左窄右宽。“叟”写紧凑,布局均匀,“又”捺展开。

4.学生默读课文,圈画自己认为难理解的词语,并在小组内交流。课件出示:

真理:真实的道理,即客观事物及其规律在人的意识中的正确反映。

司空见惯:指看惯了就不觉得奇怪。文中是说一些现象常见就不觉得奇怪了。

无独有偶:虽然罕见,但是不只一个,还有一个可以成对儿。文中是说这样的事不止一件。

迫根求源:迫溯事物发生的根源。

吻合:完全符合。

见微知著:见到一点儿苗头就能知道它的发展趋向或问题的实质。

锲而不舍:雕刻一件东西,一直刻下去不放手,比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。

三、梳理脉络,整体感知

1.默读课文,想一想课文是围绕哪句话来写的,把这句话用“_____”在文中画出来。

(真理诞生于一百个问号之后)

2.自主探究:作者是如何论证这一观点的?请带着问题默读课文,用喜欢的方式把你的思考结果呈现在纸上,可以是图示,也可以借助老师的表格来呈现。

第( )自然段:开门见山,提出观点。

第3--5自然段分别讲述了三个事例。

论证观点 现象 “问号” 探究的过程 “真理”

事例1

事例2

事例3

得出的结论:

第( )自然段,总结全文,重申观点。

3.全班交流,完成表格。

4.这三个事例有共同点吗?为什么要举这三个事例?每个事例是按照怎样的顺序进行介绍的?

预设1:这三个事例都是生活中偶然发现的。

预设2:这三个事例都在说明作者的观点“真理诞生于一百个问号之后”。

预设3:这三个事例的写法上都相同,顺序都是先写偶然发现问题,再写不断追问,科学家再进行反复的研究和探索最后发现了原因,取得了成绩。

教师小结:是的,作者用了三个事例,都是先写“司空见惯”“细微”的现象,再由现象引发问题,最后写发现或发明也就是所谓的“真理”。这就是作者写文章用到的用事例来印证观点的方法。

5.教师相机追问:作者是按照什么思路来写这篇课文的?

预设:是按照“提出观点——论证观点——总结观点”这一思路来写的。

四、拓展积累,随堂演练

1.抄写生词,并积累自己感兴趣的句子。

2.搜集类似课文中的科学事例,准备下节课和同学们共同交流。

3.随堂演练

(1)把下列词语补充完整。

司( )( )惯 无独( )( )见( )知( ) ( )而不( )

(2)以下四个选项中,与“见微知著”的意思最接近的是( )。

A.古为今用 B.标新立异 C.一叶知秋 D.无独有偶

第2课时

◆课时目标

1.通过品读三个事例,体会课文是怎样用事例来说明观点的,并了解每一个事例的表达顺序。(重点)

2.结合三个事例与“阅读链接”,体会科学家不断探索的科学精神,理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,并说出它给人的启示。

3.能仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点。(难点)

一、回顾课文,复习导入

1.你们是怎么理解“真理诞生于一百个问号之后”这句话的?(学生自由发言)作者在文中用了浅显易懂的话进行解释,请找出来。

预设:在课文第2自然段,作者是怎么解释的?一起来读一读。(学生齐读)

纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

2.讨论交流:这里的“?”和“!”分别指什么呢?作者不用文字而是用符号代替,这样写有什么好处?

(“?”指发现问题,不断发问;“!”指通过探索,解决疑问,发现真理。这里用符号而不用文字,能形象地表述由“?”到“!”的“拉直”能让我们更加直观、形象地认识“?”和“!”的区别和联系。)

3.教师小结:“真理诞生于一百个问号之后”是本文的主要观点,它的表述比较凝练、抽象,第2自然段对它作了进一步的阐述,既保持了观点的一致性又避免了重复。

二、合作交流,研读课文

1.小组合作,完成表格,梳理三个事例是按照怎样的顺序写的,体会文中是如何表达“真理诞生于一百个问号之后”这个观点的,并谈谈自己对这个观点的理解。

人物 事例 介绍的顺序

产生疑问--假设猜想--实验验证

看世界地图引出大陆漂移的猜想

产生疑问--实验验证

真理诞生于一百个问号之后

2.聚焦第一个事例,默读第3自然段后思考:这个事例是按照怎样的顺序来介绍的?

波义耳是17世纪英国著名的化学家。一天,他急匆匆地向自己的实验室走去,路过花圃时,阵阵醉人的香气扑鼻而来,他这才发现花圃里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰插入一个盛水的烧瓶中,然后开始和助手们做实验。不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏感地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显:它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。从那以后,这种试纸一直被广泛应用于化学实验中。

预设:先写了波义耳发现溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红了,再写他产生了一连串的疑问,之后写他进行了许多实验,最后写他发现了大部分花草受到酸或碱的影响都会改变颜色,并利用这一特点制成了石蕊试纸。

(发现现象—提出问题—实验探究—取得成果)

3.引导学生感受科学研究的精神,启发思考:为什么波义耳能有这个科学发现呢?请你抓住关键词句读一读,把感悟批注在书上。

汇报交流:从“敏感地意识到”“这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应”“许多试验”这些词句中,可以看出波义耳善于观察,能不断挖掘问题并且反复去实验验证。

4.随堂演练:运用填空梳理波义耳发明石蕊试纸的过程。

(1)波义耳善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,所以他关注到了溅上盐酸的紫罗兰花瓣变红的现象。

(2)波义耳不仅关注到了这个现象,还发现了相关问题,并且产生了一连串的疑问。

(3)波义耳经过反复实验,最终发明了石蕊试纸。

5.自主探究:以小组为单位自主学习另外两个事例,提出要求:文中还列举了另外两个事例,想一想它们是如何印证作者观点的。出示自学提示:请默读第4—5自然段,说一说这两个事例分别是按什么顺序写的;想想这两个事例中的主人公是怎样发现“真理”的。

人物 “?” 从“?”到“!”的过程 “!”

魏格纳 美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸同纬度地区也有这种蚯蚓,为什么美国西海岸却没有这种蚯蚓 引起了注意 蚯蚓的这种分布情况正说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,后来裂开了,分为两个洲。

阿瑟林斯基 眼珠转动会不会与做梦有关呢?会是什么关系呢? 以儿子、二十名成年人为实验对象,进行了反复的观察实验。 睡眠中眼珠快速转动时,是人最容易做梦的阶段。

6.对比三个事例的叙述顺序有没有共同之处?

(三个故事中提到的科学家发现和发明的过程是相同的:都是先偶然发现问题,并不断地追问;再进行反复研究和实验;最后解决了问题,得出了结论。)

三、合作探究,深入研讨

1.默读课文,想想”真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义,再说说你从中受到什么了启发。(课后第1题)

(1)“真理诞生于一百个问号之后 ”的含义是:只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍地追根求源,就能在现实生活中发现真理。正如文中所说的:“只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解答了若干个问号之后,就有可能发现真理。”

(2)这句话启发我要仔细观察,善于发现,不断思考,锲而不舍地追根求源,这样才能有所收获,才有可能发现真理。

2.讨论交流:对比三位科学家发现现象、提出问题、实验探究、取得成果的过程可以发现,这些科学家的身上有哪些共同特点?

(共同特点:见微知著、善于发问、锲而不舍、不断探索)

3.讨论交流:综观三个事例,三位科学家能够取得成果是因为什么呢?能不能用文中的一句话来概括?(用课件出示文中句子。)

善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

4.合作探究:作者所用的三个科学家的事例已经充分论证了他提出的观点,课文到此为止是不是可以结束了?第6-7自然段与事例的观点之间有什么关系?

教师点拨:第6-7自然段是对全文的总结,并且进一步告诉我们应当怎样做。

5.学习了本篇课文,你知道议论文应该具备哪些要素才能将自己的观点阐释清楚吗?

(议论文是对某个问题或某件事进行分析、评论,表明自己的观点、立场、态度、看法和主张的一种文体。议论文三要素是论点、论据、论证,又可分为三部分:是什么、为什么、怎么做。本文的论点是:真理诞生于一百个问号之后。)

6.通过本篇课文的学习,你觉得议论文的语言特点是什么?

(①准确、严密;②概括性和简洁性;③运用修辞手法,体现其用词鲜明、生动。)

7.学完这篇课文后,你受到了怎样的启发?

(科学并不神秘,也不遥远,关键在于“见微知著”,不断探索,善于独立思考,具有锲而不舍的精神。)

四、知识拓展,迁移写法

1.拓展阅读“阅读链接”,启发思考:生活中寻找真理的人还有很多,他们探究真理的过程总能给我们以启迪。请你读读课后的“阅读链接”,想一想:詹天佑遇到了哪些困难?他是怎样解决这些困难的?他和课文中的三位科学家有没有相似之处?

2.知识拓展:关于真理的名言

①如果你想独占真理,真理就要嘲笑你了。 ――罗曼·罗兰

②打破一切,寻求一切,敢作敢为敢破坏,这就是真理与生活。 ――雨果

③在真理和认识方面,任何以权威者自居的人,必将在上帝的戏笑中垮台!――爱因斯坦

④只有忠实于事实,才能忠实于真理。 ――周恩来

3.完成课后“小练笔”:仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”“玩也能玩出名堂”。出示写作提示:

(1)先确立自己要说明的观点,再选取相应事例;以小组为单位进行交流,组员互相评价事例是否能够说明观点。

(2)学生根据写作提示自主完成小练笔。

(3)教师巡视,相机点拨指导。

示例:有志者事竟成

春秋时期,吴越相争,吴胜越败,越王勾践沦为阶下囚。但他不甘屈服,立志复仇,最后终于打败了吴国,留下了“卧薪尝胆”的千古美谈。

著名数学家华罗庚小时候面对“没有数学头脑”的斥责而确立志向,虽然连初中毕业文凭都没有,但最终成为数学领域的巨人……

古今中外诸多的政治家、科学家,都以其自身的行动证明了“有志者事竟成”这句话的正确性。

拓展延伸,课后作业

1.受到课文的启示,你能想出其他例子来说明本文的观点吗?

(示例:①牛顿看到苹果落地,由此展开思考,发现了“万有引力定律”。②鲁班被草叶割伤,受到启发,发明了锯。③瓦特看到烧水时水壶冒蒸汽,经过思考、实验,最后改良了蒸汽机。)

2.课后作业:(1)你还读过哪些科学家的传记或其他科普作品呢?请讲给同学听听。

(2)阅读课外读物,了解科学家发明创造的故事。

[板书设计]

15 真理诞生于一百个问号之后

发现问题——不断发问——不断解疑——找到真理

见微知著、善于发问、锲而不舍、不断探索

[教学反思]

本次教学设计我围绕“真理诞生于一百个问号之后”这一中心句,采用“整体把握——体会事理——仿写练习”的思路来进行设计。在整体把握课文内容时,运用表格来帮助学生对课文事例有初步的了解。在学习第一个事例时采用师生共同品读的方式,来理清事例的介绍顺序,学习抓关键词句的读书方法,品读事例中科学家的科学精神。在学习后两个事例时,则让学生运用所学方法,以小组学习的方式展开自主学习。最后在品读事例的基础上,让学生建立事例与观点间的联系,梳理课文结构,以及结合课后题进行小练笔。小练笔这一教学环节,在学生练笔之后,引导学生交流评议有利于学生对“用具体事例说明观点”这一写法产生更深一层的认识。

14文言文二则

[教学目标]

1.会写4个生字,能联系上下文理解“善、之、决”的意思。

2.正确、流利地朗读课文。背诵课文。

3.能根据注释疏通文意,说出故事内容。

4.能了解《两小儿辩日》中两个小孩各自的观点,并知道他们说明观点的依据。【语文要素】

5.背诵课文。

[教学重难点]

1.能根据注释疏通文意,说出故事内容。

2.能了解《两小儿辩日》中两个小孩各自的观点,并知道他们说明观点的依据。

[教学课时]

2课时

第1课时

◆课时目标

1.会读写“援、俱、弗”3个生字。

2.能正确、流利地朗读并背诵《学弈》。

3.能根据注释、联系上下文理解字词的含义,并能用自己的话说说故事的内容。(重点)

一、导入新课

1.谈话导入:文言文是我国传统文化的宝贵遗产,它言简意赅,记录了我国悠久的历史、灿烂的文明。不少文言文还揭示了深刻的道理。今天,我们一起学习两篇融知识性、趣味性与哲理性于一体的文言文。“专心致志”这个成语你熟悉吗?谁能讲讲它的意思?其实”专心致志”这个成语源自《孟子·告子上》中的一篇文章--《学弈》,这就是我们今天要学的文言文。

2.板书课文标题,学生齐读课文标题。

3.借助注释,解释题目大意:学习下围棋。

4.作者介绍

孟子(约前372一前289),名轲,字子舆。战国时邹国(现在的山东邹城东南)人。我国古代思想家、教育家。他是孔子以后的儒学大师,被尊称为“亚圣”。后世将他与孔子合称为“孔孟”。

二、初读课文,自主学习

1.自读古文,读准字音,读通句子。

鸿(hóng)鹄(hú) 诲(huì) 惟(wéi) 缴(zhuó)

2.想一想:课文讲了一件什么事情?

3.再读古文,要有节奏地读,不但要读正确,还要读出停顿,读出节奏,做到声断气连。(学生练读,再指名读)

弈秋,通国之/善弈者也。使弈秋/诲二人弈,其一人/专心致志,惟/弈秋之为听; 一人/虽/听之,一心以为/有鸿鹄/将至,思/援弓缴/而射之。虽/与之/俱 学,弗若之矣。为是 /其智弗若与?日:非/然也。

4.教师范读,学生齐读。

5.书写指导

指导书写“援、俱”,提醒学生注意笔顺(课件出示:“援、俱”字的笔顺分解图)

6.借助注释和工具书,再读课文,了解课文大意。

三、反复朗读,疏通大意

1.借助注释和工具书,自由朗读课文。

2.讨论交流:《学弈》讲了一件什么事?

(1)学生分小组交流,集体讨论。

明确:《学弈》讲述的是全国擅长下棋的人——弈秋,教两个人学下围棋,一个人专心致志,另一个人三心二意,以致于后一个人的棋艺不如前一个人的故事。

学 弈

人 物 做 法 结 果

一人

另一人

弈秋的思考

对照《学弈》的注释,阅读原文,完成下面的表格。

四、研读课文,领悟道理

1.结合注释,理解文意。

(1)弈秋,通国之善弈者也。

(译文:弈秋,是全国最善于下棋的人。)

(2)思考:“弈秋,通国之善弈者也。“这句话有什么作用?

教师点拨:开篇交代弈秋是全国最擅长下棋的人,为下文写两个人跟他学下棋作铺垫。

(3)使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;

(译文:让弈秋教两个人下棋,其中一个人一心一意,聚精会神,只听弈秋的教导。)

(4)一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

(译文:另一个人虽然也在听弈秋讲课,可是心里却想着天上有鸿鹄将要飞到这里来,想取过弓箭,把它射下来。)

(5)虽与之俱学,弗若之矣。

(译文:这个人虽然与专心致志的那个人一起学习,成绩却不如那个人。)

为是其智弗若与?曰:非然也。

(译文:因为他的智力不如专心致志的那个人吗?回答:不是这样的。)

2.聚焦异同,对比态度。

(1)思考:弈秋教两个人下棋,其中一人却比不上另一个人,原因是什么?试着用文中的语句回答。

(2)学生自读课文,找出造成二人学习结果不同的原因,在文中批画出来。

(3)同桌交流,个别汇报。

预设:

由“其一人专心致志,惟弈秋之为听”“一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”这两句可知,二人学下棋时的表现截然不同。

3.情境朗读,揭示道理。

(1)同桌合作朗读,展现棋盘前两个人截然不同的表现。朗读时可根据自己的理解加入适当的表情和动作。

◇其一人专心致志,惟弈秋之为听;

◇一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

2)讨论交流:结合大家的表演以及书上的插图,你觉得他们二人当时分别在想什么呢?你能用恰当的词语概括两人不同的学习状态吗?

预设:专心致志 一心一意 聚精会神…… 三心二意 心不在焉 心猿意马……

(3)讨论交流:弈秋教两个学习态度不同的人学下棋,为什么学习效果截然不同呢?

教师点拨:因为专心致志地做事和三心二意地做事,效果是完全不同的。只有专心致志,才能有所成就。

(4)领悟道理:两人截然不同的学习态度和之后产生的截然不同的学习成果,让我们明白了孟子想要告诉我们的道理——学习、做事必须专心致志,不可三心二意。

(5)指导背诵:同桌互相合作诵读,一人说句意,一人对原句。在此基础上,自主背诵。

五、拓展延伸,随堂演练

1.拓展延伸:孟子名句节选

○生于忧患而死于安乐。

○不以规矩,不成方圆。

○鱼和熊掌不可兼得。

○得道者多助,失道者寡助。

○老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

2.写出“之”字在下列句子中的意思。

①弈秋,通国之善弈者也。 ( )

②惟弈秋之为听。 ( )

③一人虽听之。 ( )

④思援弓缴而射之。 ( )

⑤虽与之俱学,弗若之矣。 ( )

3.小练笔:学习了《学弈》这篇课文以后,我相信同学们一定有很多话要说给老师、父母、同学听,课后写一篇心得体会。

第2课时

◆课时目标

1.能正确、流利地朗读并背诵《两小儿辩日》。

2.能联系上下文理解“决”的意思,能根据注释疏通文意,说出《两小儿辩日》这个故事的内容。(重点)

3.能了解《两小儿辩日》中两个小孩各自的观点,并知道他们说明观点的依据。(难点)

一、质疑导入,感受新知

1.看了课题,你知道了些什么?

(知道了文中的主人公是两个小孩;知道了这篇文章主要是写两个小孩子围绕太阳进行辩论这件事。)

2.看了课题你还想知道些什么?

(①他们为什么争辩 ②他们各自的观点是什么?依据是什么?③他们辩论的结果是什么?)教师及时板书学生提出的问题。

3.相关介绍

列子,名御寇,战国时期思想家,道家思想代表人物。列子主张清静无为,终生致力于道德学问。

孔子(公元前551年-公元前479年)名丘,字仲尼。鲁国(今山东曲阜)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。他的学生及再传学生把孔子及其学生的言行语录和思想记录下来,编成《论语》一书,留传于世。

二、初读课文,自主学习

1.自读古文,读准字音,读通句子。

盂(yú) 沧(cāng)沧凉凉 孰(shú) 汝(rǔ)

2.想一想:课文讲了一件什么事情?

3.再读古文,要有节奏地读,不但要读正确,还要读出停顿,读出节奏,做到声断气连。(学生练读,再指名读)

孔子东游,见/两小儿/辩斗,问其故。

一儿日:“我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也。”

一儿日:“我以/日初出远,而/日中时/近也。”

一儿日:”日初出/大如车盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而/近者大乎?”

一儿曰:“日初出/沧沧凉凉,及其日中/如探汤,此不为/近者热/而/远者凉乎 ”

孔子/不能决也。

两小儿笑曰:“孰为/汝多知乎?”

4.教师范读,学生齐读。

三、反复朗读,疏通大意

1.借助注释和工具书,自由朗读课文。

2.讨论交流:《两小儿辩日》讲了一件什么事?。

(1)学生根据自学方法进行小组合作学习,然后教师请一组展示,其余同学进行补充。

(2)同桌之间相互讲一讲课文大意,互相检查是否清楚、完整。

教师点拨:《两小儿辩日》写了孔子路遇两个孩子在争辩太阳何时离人远,何时离人近,双方各执一词就连博学的孔子也不能做出正确判断的事。

3.结合注释,理解文意。

(1)孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。”

(孔子到东边游历,看到两个小孩在争辩,便问他们争辩的原因。

一个小孩说:“我认为太阳刚升起的时候距离人近,而到正午的时候距离人远。”

另一个小孩说:“我认为太阳刚升起的时候距离人远,而到正午的时候距离人近。”)

(2)一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

(一个小孩说:“太阳刚升起的时候大得像车盖,到了正午就像圆盘一样小,这不是远的小而近的大吗?”

另一个小孩说:“太阳刚出来的时候很清凉,到了中午的时候就像把手放进热水里一样烫,这不是近的热而远的凉吗?”)

(3)孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎? ”

(孔子无法判断(他们谁对谁错)。

两个小孩笑着说:“谁说你知识渊博呢?”)

三、朗读课文,领悟道理

1.合作探究:两小儿为何辩斗?试着从文中提取两小儿的观点、理由,填在下面的表格中。

两小儿辩日

人物 观点 依据

一小儿 太阳:初升时近,正午时远。 远小近大:太阳刚出时像( )一样大,到了中午时就如( )一般小了。

一小儿 太阳:初升时( ),正午时( )。 近( )远( ):太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进( )里一样热。

2.读原文,完成下面的表格。

两小儿辩日

人物 观点 依据

一小儿 太阳:初升时近,正午时远。 远小近大:太阳刚出时像(车盖 )一样大,到了中午时就如(盘盂)一般小了。

一小儿 太阳:初升时( 远 ),正午时( 近 )。 近( 热)远(凉 ):太阳刚出来时清凉而略带寒意,到了中午时就像把手伸进( 热汤)里一样热。

提示:都用了自己的生活经验来说明自己的观点。

3.讨论交流:两个小孩分别是从哪个角度来表达自己的观点的?他们既然说的都符合事实,为什么会得出截然不同的结论呢?

汇报交流:(1)根据视觉判断:距离近则物体形状大,远则物体形状小。

(2)根据感觉推论:靠近热源就感觉热,远离热源就感觉凉。

提示:两小儿善于观察,勤于思考。

(3)同桌之间分角色朗读,读时结合神态、动作来体现争辩的情景。

4.合作探究:他们争执不下,就去问谁?孔子给他们怎样判决的?

(不能决也;自主表演“问孔子”的情景;孔子实事求是、谦虚谨慎。

5.两小儿辩斗正酣,请孔子决断,偏偏“孔子不能决也”,这是为什么?

预设1:仅从两小儿所言判断,皆有理有据,孔子不能妄下判断。

预设2:受时代所限,当时无法判断两小儿孰是孰非,孔子自然也不可能知道。

学生或教师补充与日地距离相关的科学资料,解答“两小儿”的疑惑。

6.从这个故事中,我觉得这是两个善于观察、大胆质疑的小孩和实事求是、谦虚谨慎的孔子。

7.讨论交流:你认为文中的两个小孩有哪些值得我们学习的精神

(独立思考、大胆质疑、善于观察、说话有理有据……)

8.领悟道理:从两小儿的辩论中,你能体会出什么?

(预设1:要像两个小孩一样有探索精神,而且要学习他们用生活经验来说明自己的观点的方法,但是不能仅仅从自己的经验来考虑问题。预设2:要像孔子一样,诚实地面对自己所不知道的事,正所谓“知之为知之,不知为不知”。

课堂小结,情境表演

1.《两小儿辩日》是一则生动的民间故事,采用“问答式”的对话来表现人物并阐明道理。作者将抽象的自然现象用生动具体的语言和巧妙的比喻讲述出来,让人感受到了两小儿善于观察、勤于思考的精神以及聪明机智、天真可爱的形象,也体会到了孔子谦虚谨慎、实事求是的为人处世的态度。

2.情境表演,深刻理解。

(1)请两位学生分别扮演两小儿,读一读两人的对话。

(2)师生交流生活中与人争论时的语气、语速,共同梳理出朗读的要求:读出与人争辩时说话语气比较强硬、语速快、声音高等特点;通过朗读突出表现观点尖锐的关键词;可结合神态、动作读一读。

五、拓展延伸,随堂演练

1.拓展延伸:孔子名句节选

○知之为知之,不知为不知。

○三人行,必有我师焉。

○学而时习之,不亦说乎?

○敏而好学,不耻下问。

○温故而知新,可以为师矣。

2.随堂演练:

(1)仿照“沧沧凉凉”写叠词。

(2)请找出下面比喻句的本体,喻体,喻词。

日初出大如车盖。

3.课后作业:

(1)背诵文言文。

(2)搜集关于孔子的名言和故事,和同学交流。

[板书设计]

14文言文二则

学 弈

一人专心致志学习 态度不同

一人三心二意弗若之矣 结果不同

学习、做事必须专心致志,不可三心二意

两小儿辩日

日初出 日中时 理由

一小儿观点 近 远 大小形状

另一小儿观点 远 近 冷暖温度

两小儿:善于观察、大胆质疑

孔子:实事求是、谦虚谨慎

[教学反思]

小学生在接触文言文前期,学习文言文最基本的方法是诵读。因此,在教学中我将“读”贯穿始终。本课朗读分为三个层次:一是读通,通过学生试读,个人练读等多种形式,将文言文读通;二是读懂,学生对照注释或者工具书能将每一句话读懂,理解全文;三是读好,创设情境,让学生上台表演,激发他们读的兴趣。我在第1课时的教学基本是按照这个思路来设计的,让学生在读的基础上理解《学弈》的大意及蕴含的道理。

在第2课时中,我继续运用以读代讲的方法学习《两小儿辩日》,并且借助表格引导学生从文中找出两小儿的观点和理由。学生能够很快从文中提取相关信息,然后通过情景表演的方式演绎出来,不但激活了课堂气氛,也有助他们深刻理解文本。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐