江苏省扬州市扬州中学2023-2024学年高三下学期考前模拟语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省扬州市扬州中学2023-2024学年高三下学期考前模拟语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-01 09:27:49 | ||

图片预览

文档简介

江苏省扬州中学高三年级全真模拟试卷

(语文学科)

2024.05

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

经典是思想与意义的渊薮

经典,用卡尔维诺的话说,“是一本每次重读都像初读那样带来发现的书”。当然,这也需要读者是一个有思想、有发现能力的人。任何经典,总是活在当下,总是与一切时代同在,回答每一个它的读者所处时代必然会提出的问题。对于一个真正有思想能力和发现能力的人来说,所有的经典都是他那个时代的经典。只有思维能力孱弱、缺乏足够想象力的人,才会把《论语》或《史记》看作是过去时代的书。也没有任何一个好学深思者,会认为《荷马史诗》表达的只是虚构的希腊神话,而不是复杂的人类经验。

经典与一般著作不同的地方就在于,它们不是单纯的书,而是人类经验不可分割的基本组成部分,与人类一起生活、成长;另一方面,阅读经典是人类成长的基本方式,人类每次总是带着新的经验和新的思想去阅读经典,经典也因而每次都会展现出新的深度和广度。这也就是为什么释义学必然是阅读经典的基本方法论。经典是意义的渊薮,是思想取之不尽的源泉。朱熹倾几十年之力于《四书集注》,原因即在于此。经典是无法一览无余的,它随着我们的理解力和领悟力,以及我们的问题意识的提高而愈益精深博大,不可方物。

伽达默尔在《真理与方法》中根据柯林武德在其自传中提出的问题逻辑,论述了他自己的释义学的问答逻辑的思想。大意是柯林武德认为,理解一个文本首先要理解它所要回答的问题;而伽达默尔认为,理解文本的首要前提是我们先向它提出问题,然后将文本视为对我们问题的回答。“因为提出问题,就是打开了意义的各种可能性,因而就让有意义的东西进入自己的意见中。”文本的意义是无穷尽的,因为一代又一代的人会提出不同的问题,以不同的方式去理解,文本因而获得新的意义。这样的问答逻辑主观主义的意味是很明显的,它强调的是读者的主动性,文本似乎只能通过被动回答读者或解释者所提的问题,来产生它的意义,却没有看到文本,尤其是经典文本对读者的引导作用。读者不可能随便提问,问题也不可能不围绕着文本提出。作为经典的文本更是对读者有重要的引领之功,它们会将读者引领到一个全新的问题领域和意义领域。即使是对经典提出批判性问题的读者,也必须首先理解了文本的特殊意义,才能提出有针对性的相关问题。

任何对经典的注释、评论、诠释都无法替代对经典本身的研读。众多关于经典的二手著作与经典本身相比只有次要的意义,也证明经典本身的意义是不可抹杀的,是决定性的。经典本身是泉眼,由种种解释得来的意义只是从中产生的泉水。泉眼及其生长机制产生了泉水,而不是一代又一代的诠释造成了泉眼,这是显而易见的道理。此外,诠释不总是合理的,但不合理的诠释丝毫不会影响经典本身的地位。经典存在于解释之中,但解释并不等于经典。任何诠释和阐释都是在经典本身的问题刺激下产生的,在此意义上,单纯的注释还算不上完全意义的阐释。

经典构成生命的内在骨骼

但这不等于我们为了要达到某种具体的目的去读经典。阅读经典应该本身就是目的,我们不能将经典作为一个需要我们从外部加以征服的客体来对待,而应该将阅读经典作为丰富我们思想和经验的必由途径,作为我们生命活动不可或缺的一部分来对待,使之最终融入我们的生命和生活。西人说哲学是一种生活方式,即有此意义在。夫子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”(《论语·雍也》),也说明古人皓首穷经,首先不是为了实用的目的,而是以其本身为目的。“穷经”(阅读经典)为了求道,生命通过得道而完善、丰富和提高,进而融入宇宙万化,与天地参。经典之所以能融入我们的生命,构成生命经验的内在骨骼,是因为真正的经典不管主题内容为何,总是与宇宙人生的基本问题有关,构成我们安身立命的依靠。卡尔维诺甚至说,经典是“一本与古代护身符不相上下的书”,也是这个意思。经典涉及人类终极关怀的基本问题,不可须臾离也,可离非经典也。

如何阅读经典

首先,我觉得阅读经典一定要有敬畏心。经典是由少数不世出的天才创造的文明的大经大法,它们实际上表达了人类文明的基本原则和人类思想情感的基本特征。它们体现了人类最可宝贵的智慧、追求、理想和热情,是独一无二、不可复制的。没有敬畏之心,我们就无法真正从中学到经典所表达的人类最美好的东西。今天的人们出于现代人的无知与狂妄,总觉得古人不过如此,比起我们来差远了,至少他们不懂现代科学技术知识,不知道互联网和人工智能。不少人书还没看懂,就在那里对经典及其作者评头论足,横加指责,这是今天常见的现象。这是非常荒谬的。没有敬畏心,我们根本无法进入经典的精神世界。

其次,我们要明确阅读经典的目的。经典在形式与内容上都相当完美,都能给予我们很多东西。但读经典首先是求道,弄清经典要向我们传达的人类普遍的道理和真理,因此,我们在读经典的时候,先要去发现它所传达的道理。但是,一般的经典不会像教科书那样,一条一条把道理现成摆在那里,我们一看就明白了。经典讲的道理一般都是大道理,大道理总是复杂的,需要我们去分析、去研究。而分析研究要求我们对经典的每一句话,甚至每一个字都不能放过,作者的修辞、语气、比喻、表述顺序,都必须仔细研究,反复阅读,才能有所收获,才能把握经典要告诉我们的真理。

(摘编自张汝伦《阅读经典的意义》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.虽然有人认为《论语》《史记》是过去时代的书,《荷马史诗》是虚构的希腊神话,但对真正的读者而言,这些书中都包含着复杂的人类经验。

B.柯林武德认为首先要理解文本所要回答的问题,而伽达默尔认为是读者先向文本提出问题之后文本再作出回答,作者认同后者的观点。

C.阅读经典能丰富我们的思想和经验,让生命得到完善、丰富和提高,阅读经典本身就是目的,不应该带有任何具体的实用的目的。

D.阅读经典的目的是求道,需要我们从内容到形式去深入分析和研究,才能把握经典的大道理,而阅读教科书是不需要思考和发现能力的。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.经典是意义和思想的源泉,能回答任何时代的读者提出来的问题,所以朱熹和当代的我们读《四书》在某种程度上都能获得所需要的答案。

B.读者首先要理解经典文本的特殊意义,例如一个对《庄子》毫无理解的人,是不可能对《庄子》的“适性逍遥”思想提出批判性意见的。

C.我们不能将经典作为一个需要我们从外部加以征服的客体来对待,这并不是说经典阅读对读者而言不存在障碍,算不上是一种挑战性的活动。

D.经典体现了人类最可宝贵的智慧,如果一个人对经典作品提出反对意见或者进行质疑,那他就是非常荒谬的,也根本无法进入经典的精神世界。

3.下列对材料论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.第一节第二段采用了举例论证的方法,更加具体鲜明地阐释了经典的特点。

B.第二节引用《论语》“好之者不如乐之者”,证明阅读经典首先要培养对经典的兴趣。

C.第三节指出现代人在对待经典上的一些弊病,体现论说文对现实问题的批判与关照。

D.本文条理明晰,按照经典是什么,为什么要读经典和如何阅读经典的思路展开论述。

4.请简要分析第一节第四段“泉眼”和“泉水”的作用。(4分)

5.作为高三学子,请结合本文的观点,给高一新生谈谈该如何阅读曹雪芹的《红楼梦》。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

怒目金刚

韩少功

老邱会砌墙,一把砌刀敲得当当响;他又会打猎,一枪放倒野猪。身手不凡,加上全乡在他整治下粮食增产,他这两年臭脾气见长,“你小子”“我老子”“他妈的”“老子崩了你”一类行伍京骂,动不动就遍地开花,大戳乡亲们的耳朵。

这一天,吴家村的玉和倒霉了。刚过大年初五,老邱召集村干部们学习。玉和来迟了,拍拍身上的雪花,笼着袖子往墙角里蛇行鼠窜。书记铁青着脸,“站住!怎么又迟到?你猪娘养的啊?要是在战场上,迟到半分钟也不行。妈的,贻误战机,军法从事,老子一枪崩了你!”

玉和读过私塾,算是知书识礼之士,还被尊为“吴先生”,吃酒席总是入上座,祭先人总是跪前排。堂堂君子今天成了茅厕板子说踩就踩?不就是迟到吗?他姓邱的凭什么狼心狗肺当众打脸?玉和抹了把脸,端坐着一声不吭,休会时在门口拦住了邱书记,“你骂我对,骂我娘不对。你左一句“猪娘养的”,右一句“妈的”,这事与我娘到底有什么关系?你同我说清楚。”书记左看一眼,右看一眼,说不出话来,最后憋出了一个大红脸,呼啦啦甩下烟头拂袖而去。

“他姓邱的是树上结的?是土里长的?大年初六得讲个喜庆和睦,他指着鼻子骂娘,是不是欺人太甚?出门要尊贤,入门要敬长,他连这个道理也不懂?去年他来我们队蹲点,我娘为他煮过饭,烧过茶,洗过衣,做过鞋垫,亏了他吗?他不记恩也就算了,为何一转脸恩将仇报?我娘快七十的人了,一辈子没做过恶事。我要他到我家去坐一下,给我娘赔礼说声对不起。老邱的行伍脾气我也知道,只是士可杀不可辱也。”不愧是吴先生,果然条理分明,情理并茂,大义凛然,气壮山河。

几天过去了,玉和一心一意等着,等着老邱上门来的那一刻。谁知邱天保没多久接到调令,脚板下抹了油,已经去县里上任,你八抬大轿也接他不来了。天啊天,那家伙肇事逃逸,欠债不还,杀人不偿命,拉完臭屎屁股一撅就溜了?他邱天保得听好了:躲得了初一但躲不过十五,他就是躲进了蛇洞,吴玉和这辈子也要挖洞灌水凿洞灌烟;他就是逃到了台湾,中国人民也一定要解放台湾!

十多年的日子就这样过着,有晴有雨有暖有寒地过着。

又一年冬天到来了。村里遭遇一次山火。那天风太大,烈焰横窜,火团远跳。玉和的儿子在火场差点丢了小命,清创、消炎、植皮等费用两三万,女人几天来以泪洗面。玉和赶到医院时,女人告诉他邱天保都来看过了,还批了一张条子,要县民政局特事特办,给伤者家庭补助一万元。玉和愣了一下,接过纸条顺手撕成碎片。女人大惊,忙不迭地捡起碎片,“不就是一句话吗?那句话能吃?能穿?能生金子?”玉和气歪了脑袋,“我没得到这一句话,还算个人?还算我娘的儿?没有钱,我去卖血总可以吧?”吴玉和翻了翻医院账单,果然出门去卖血。

儿子出院后,身上虽有几块疤,但行走已无大碍。“君子不吃嗟来之食,饿死了吗?饿死了吗?”玉和对这种结局兴高采烈,冲着儿子问一句,冲着老婆问一句。不过从这天起,家里不开电灯,也不用肥皂。玉和戒了酒,不买烟,在务农之外寻找一切挣钱的生计。最后,他还跟着后生们上山倒树。年过半百的老汉,在陡坡上和密林里蹿上蹿下钻来钻去,被马蜂刺,被树刺扎,被毒草割,被风雨淋,一张沾有青苔和泥沙的脸落在水潭里,他手捧清水洗了几把,随口吟出:“人面兽心方可恨,兽面人心又何妨?”

他那干瘦如钉的两条腿越来越哆嗦晃荡了。终于有一天,他突然觉得肩头重量消失,膝盖和腰身忽然舒坦,阳光明亮耀眼,山风鼓荡爽身,整个身体飘起来——他在村民们的大声惊呼中,一失足连人带树坠下山崖。在谷底找到他的时候,发现他嘴巴、鼻孔、眼眶、耳穴里都流血,手腕已无脉跳,全身正在变冷。

遵照他以前有过的交代,丧事一切从简。但有些规矩则不得马虎:儿孙晚辈一定要跪着守灵,白豆腐和白粉条一定要上丧席,香烛一定要买花桥镇刘家的——那一家的质量最好;祭文一定要出自桃子湾彭先生的手笔——那是死者生前最为知心的文友;出殡的队伍还一定要绕行以前的两个老屋旧址——死者在那里度过几十年,必须向熟悉的土地和各类生灵最后一别。

入殓前,儿子发现父亲大睁双眼,目注苍天,让人想起佛庙门前的怒目金刚。家人最明白他的心事,赶忙到村部去打电话。邱天保在省城办事,从吱吱喳喳的电流声中知道事情原委,不免大吃一惊,依稀想起了十多年前。他连夜赶火车,换汽车,把慢腾腾的火车汽车骂了个狗血喷头,连跑带蹿赶到死者面前,已是天亮时分了。他跌跌撞撞扑向床前,一把抓住死者的手放声大叫:“玉和大哥,对不起对不起,我邱天保,在这里给你赔礼,给你娘赔礼!”

人们真真切切听清了这一句。这时,天上突然劈下一个惊雷,震得灵堂烛火慌慌地跳荡,在山谷里激起隆隆回声。顷刻之间大雨也狂泻而至,在门外拍过白花花的一浪浪雨雾,又把一团团雨雾送入门内。据说死者就是在这一刻牙关松弛,欣然闭目,隐隐呼出最后一丝气息,眼角还神奇地挂上了一滴泪。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.邱书记身兼数艺治乡有方但脾气不佳,他当众教训迟到的吴玉和,粗暴的话语侮辱了吴母,二人的矛盾由此产生。

B.吴玉和知道邱天保的行伍脾气,只是老邱的行为太失礼,必须要登门道歉,这成了他绵延十多年的心结。

C.吴玉和撕掉邱天保批给民政局的条子,坚持不要补助,是因为他认为邱天保虚情假意不真心,故宁可卖血筹钱来救儿子。

D.“被马蜂刺,被树刺扎,被毒草割,被风雨淋,一张沾有青苔和泥沙的脸落在水潭里”,写出了倒树环境的恶劣。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.本文以“全知视角”叙事,叙述人对所发生的故事、各个人物都了如指掌,有时还跳到前台对人物评头论足。

B.吴玉和生前交代丧事从简,但有些规矩不得马虎等细节,突出了吴玉和守礼的人物形象,也呼应了前文情节。

C.小说结尾惊雷炸响大雨狂泻,与关汉卿《窦娥冤》中雪飞六月一样,都以超现实情节表现对恶势力的反抗。

D.小说意蕴丰富深厚,作者未直接表达用意,却让故事自己说话,谑趣从容地娓娓道来,举重若轻,引人深思。

8.怒目金刚是佛教中的护法神,通常被描绘为威猛且具有愤怒表情的形象,本文为何以“怒目金刚”为题?(4分)

9.读书小组认为韩少功的小说语言别具特色,邀请你结合本文中的实例,精选角度,写出你语言鉴赏札记的要点。(6分)

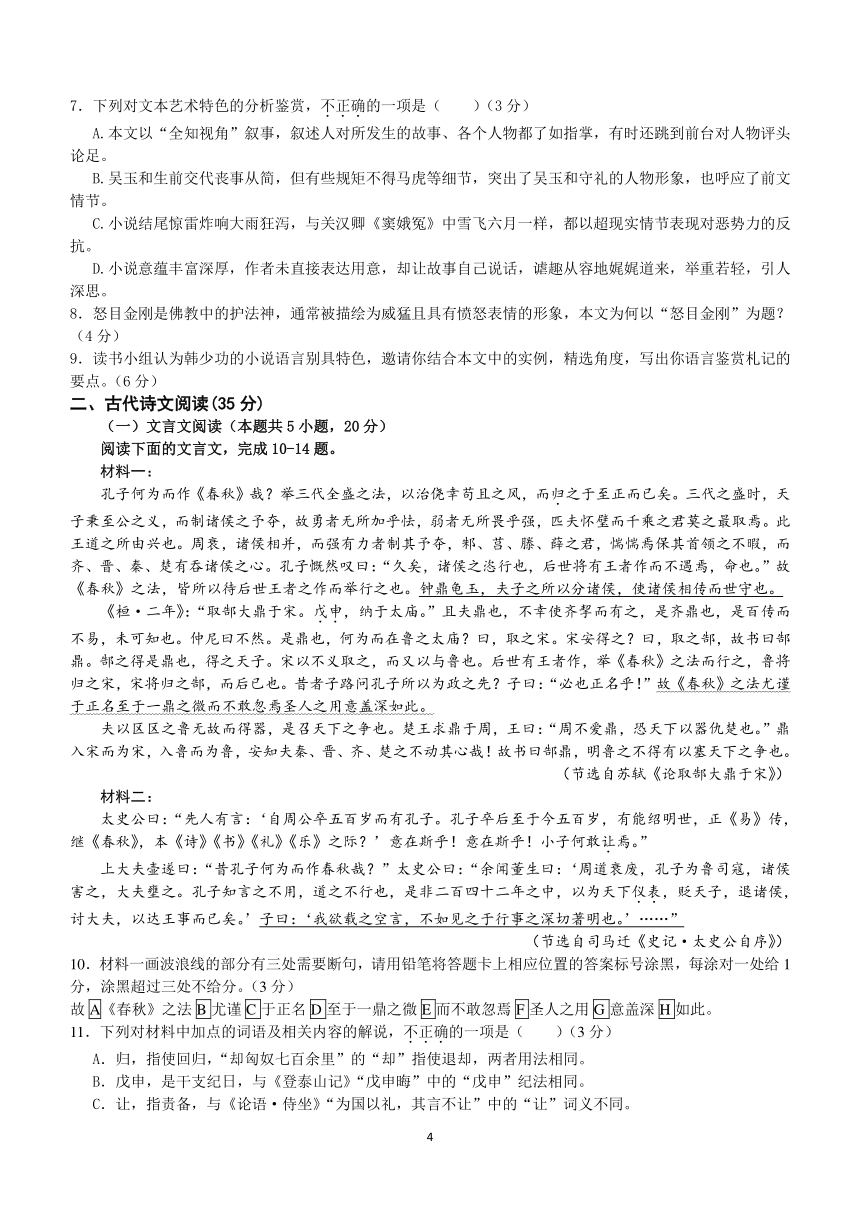

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

材料一:

孔子何为而作《春秋》哉?举三代全盛之法,以治侥幸苟且之风,而归之于至正而已矣。三代之盛时,天子秉至公之义,而制诸侯之予夺,故勇者无所加乎怯,弱者无所畏乎强,匹夫怀璧而千乘之君莫之最取焉。此王道之所由兴也。周衰,诸侯相并,而强有力者制其予夺,邾、莒、滕、薛之君,惴惴焉保其首领之不暇,而齐、晋、秦、楚有吞诸侯之心。孔子慨然叹曰:“久矣,诸侯之恣行也,后世将有王者作而不遇焉,命也。”故《春秋》之法,皆所以待后世王者之作而举行之也。钟鼎龟玉,夫子之所以分诸侯,使诸侯相传而世守也。

《桓·二年》:“取郜大鼎于宋。戊申,纳于太庙。”且夫鼎也,不幸使齐挈而有之,是齐鼎也,是百传而不易,未可知也。仲尼曰不然。是鼎也,何为而在鲁之太庙?曰,取之宋。宋安得之?曰,取之郜,故书曰郜鼎。郜之得是鼎也,得之天子。宋以不义取之,而又以与鲁也。后世有王者作,举《春秋》之法而行之,鲁将归之宋,宋将归之郜,而后已也。昔者子路问孔子所以为政之先?子曰:“必也正名乎!”故《春秋》之法尤谨于正名至于一鼎之微而不敢忽焉圣人之用意盖深如此。

夫以区区之鲁无故而得器,是召天下之争也。楚王求鼎于周,王曰:“周不爱鼎,恐天下以器仇楚也。”鼎入宋而为宋,入鲁而为鲁,安知夫秦、晋、齐、楚之不动其心哉!故书曰郜鼎,明鲁之不得有以塞天下之争也。

(节选自苏轼《论取郜大鼎于宋》)

材料二:

太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正《易》传,继《春秋》,本《诗》《书》《礼》《乐》之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。”

上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作春秋哉?”太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。’……”

(节选自司马迁《史记·太史公自序》)

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

故A《春秋》之法B尤谨C于正名D至于一鼎之微E而不敢忽焉F圣人之用G意盖深H如此。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.归,指使回归,“却匈奴七百余里”的“却”指使退却,两者用法相同。

B.戊申,是干支纪日,与《登泰山记》“戊申晦”中的“戊申”纪法相同。

C.让,指责备,与《论语·侍坐》“为国以礼,其言不让”中的“让”词义不同。

D.仪表,指准则、法式,与现在说的“仪表堂堂”中的“仪表”不一样。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.三代兴盛之时,天子秉持道义,控制给予和剥夺:周衰弱后,强大有实力的诸侯控制了给予和剥夺,于是小国惴惴而大国有吞并之心。

B.苏轼认为,《春秋》记载“取郜大鼎于宋”,除记述历史事件外,还包含对宋、鲁等国行为的批判和对后世君王按《春秋》规则行事的期待。

C.小小的鲁国无故得到重器,可能会招来别人的争夺,当年楚王要求周天子赐鼎,周天子就是以“恐天下以器仇楚”为理由拒绝的。

D.司马迁创作《史记》,是继承先人遗志,对《易》和《春秋》的内容进一步阐发,同时推究《诗》《书》《礼》《乐》中的规律。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)钟鼎龟玉,夫子之所以分诸侯,使诸侯相传而世守也。

(2)子曰:“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。”

14.根据材料,概括孔子编撰《春秋》的背景。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成15~16题。

寄怪石石斛与鲁元翰①

(宋)苏轼

山骨裁方斛,江珍拾浅滩。

清池上几案,碎月落杯盘。

老去怀三友,平生困一箪。

坚姿聊自儆,秀色亦堪餐。

好去髯卿舍,凭将道眼②看。

东坡最后供,霜雪照人寒。

【注】①怪石石斛:石斛为草本植物,常生于岩石边。诗人将石斛栽植在怪石之上,赠送友人。鲁元翰:苏轼好友,当时因事获罪遭贬。下文“髯卿”亦指鲁元翰。②道眼:指能洞察一切、辨别真妄的眼力。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.诗歌前两句写石斛怪石的来历,石斛来自山中岩石,怪石拾于江边浅滩。

B.三、四句一“上”一“落”,写石斛受清水滋养、明月照拂,意境幽雅,用语生动。

C.“一箪”源于《论语》“一箪食,一瓢饮”,借典故道出诗人物质生活的清贫。

D.尾句一“寒”字,委婉地表达了诗人与友人因仕途不顺而心寒意冷的情感。

16.诗人向友人寄送怪石石斛有什么用意 请结合诗句谈谈你的理解。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《礼记·礼运·大道之行也》以“ , ”两句表达了人对财货应具有的珍惜但不贪婪的态度。

(2)在创新改革交流会上,厂长引用《答司马谏议书》中“ , ”两句表明自己深思熟虑、无悔于心。

(3)小刚在游览古战场遗迹时,看见战旗飘扬,想到与“旗”有关的军事题材的古诗文,如“ , ”不禁浮想联翩。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

英谈村的红色面貌与红色历史 ① 。当年抗日战争时期,这里是太行山红色根据地之一,它的肌理中深深渗透进血与火的荣光。一座称为“汝霖堂”的大屋,是当年八路军总部办公地,站在院落里,可以眺望远处称为“天下之脊”的巍巍太行,纵贯晋冀豫,以其山高因而势险,居高临下,一种豪情和振发之意 ② 。可以想见,无数个夜晚,那些身着灰蓝素朴军服的人,激情满怀,谈笑风生,畅想未来。英谈这个偏远村落,也是被战斗的岁月所包浆过的,因而更添其雄性的刚毅质地。站在这以井命名的土地上,我无法不意识到英谈村是一种历史的活态,也是生命 ③ 的存在,他经常引发我们的渴念,这是因为我们既是现实的,也是历史的,同时向未来敞开——因为我们就是这样一群人啊——如同孩子,对于存在的永恒,抱持着无边的好奇和幻想。

18. 请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19. 请将画波浪线句改写为以“英谈村是”为开头的单句。(3分)

20. 文中加点字均指英谈村,但两处用字不同,试分析作者这样安排的用意。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21~23题。

①______:或许是搬入高楼后未改的陋习,或许是吵架或醉酒状态下的一时冲动,或是手一滑掉落的……然而,高空抛物是具有高度危险性的行为。民警曾用假人进行高空实验,实验结果显示,②______。近年来,高空坠物事件屡次出现,这类“飞来横祸”给公众的安全造成了严重威胁。为了减少此类现象,《中国人民共和国刑法修正案(十一)》规定了从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,构成高空抛物罪。对于是否属于“高空”的判定可以参照国家标准《高处作业分级》的规定,抛物点与物品实际落点之间的高度达到2米即可认定为“高空”。而是否属于情节严重,③______,而是根据物品坠落地点的人流量、抛物的高度、物品的重量与硬度等因素综合考虑。

21.根据图表和文段内容,请在文中横线处补写恰当的语句,要求语意连贯,内容贴切,逻辑严密,每空不超过15个字。(6分)

22.对新闻作品来说,引号表示的词语有时起到强调的作用,请你结合文本分析引号是怎样使词语起到强调作用的。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也,未若贫而乐,富而好礼者也。”(《论语 学而》)

“布鞋首富”宗庆后曾在采访中谈及自己的“财富观”,“我现在算是有钱人,但我认为钱还是社会的。”“让老百姓对你的企业满意。有财富还帮助更多人共同富裕,企业家的财富才会受尊重。”

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不得套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

江苏省扬州中学高三年级全真模拟试卷(语文学科)

2024.05

1. A(B项理解不正确,作者对两种观点都不完全认同,认为要看到经典文本对读者的引导作用;C项中“不应该带有任何具体的实用的目的”说法绝对化,原文只是强调“首先不是为了实用的目的”;D项中“阅读教科书是不需要思考和发现能力的”于文无据,也不合情理。)

2. D(D项文中反对的是“不少人书还没看懂”就横加指责,并不意味着不能“对经典提出反对意见或者进行质疑”。)

3. B(B项引用《论语》“好之者不如乐之者”是为了证明把阅读经典本身作为目的。)

4.使用比喻论证(1分),把经典比做“泉眼”,把由种种解释得来的意义比做“泉水”,(1分)形象生动地说明了经典和解释之间的关系,即经典存在于解释之中,但解释并不等于经典。(2分)

5.示例:①要怀着敬畏之心去阅读经典。深入感受《红楼梦》中表现的社会百态,体悟宝黛恋爱悲剧的审美价值,而非进行脱离时代背景的横加指责。②注重阅读经典本身,不要过多抱有实用性目的。体悟《红楼梦》中蕴含的人生哲理和对盛衰之道的思考,而非为了应试死记硬背。③细读文本,揣摩语言,反复阅读。如研读《红楼梦》“金陵十二钗”的判词是怎样预示了人物的命运。

6.C(邱天保不是虚情假意,吴玉和拒绝帮助,是因为邱天保没有为当年的粗语向吴玉和及吴母道歉。)

7.C(本文结尾是邱天保的忏悔让吴玉和欣然闭目,大雨倾盆,隐喻着矛盾和解,一切复归平静。与《窦娥冤》中的反抗不一样。)

8.①吴玉和因未得到老邱的道歉,死不瞑目,面容如同怒目金刚,以此为题既吸引读者又突出他勇于反抗与极力守护传统乡村文化的形象。②怒目金刚愤怒的表情和威猛的形象并不代表恶意或暴力,而是象征对烦恼和黑暗的坚决对抗,以此为题,可以体现吴玉和以生命为代价等待一声道歉,是为了维护自己的尊严,更是为了维护传统中国伦理与礼仪文化的尊严。(每点2分,其他答案言之有理,可酌情给分)

9.①方言口语与典雅文辞交织,既突出地方特色又彰显人物性格,生动传神。如“堂堂君子今天成了茅厕板子说踩就踩”“人面兽心方可恨,兽面人心又何妨”。②同构连用(多用结构相近的词句),巧用排比,彰显语言的整齐繁丰之美。如“条理分明,情理并茂,大义凛然,气壮山河”“挖洞灌水凿洞灌烟”“有晴有雨有暖有寒地过着”,将结构相同的词句排列在一起。③动词、叠词等生动形象。如“大戳乡亲们的耳朵”的“戳”字写出了老邱的行伍京骂的刺耳。“吱吱喳喳”“慢腾腾”等叠词的使用贴切生动。(每点2分,其他答案言之有理,酌情给分)

10.BDF

11.C(让,辞让、拒绝)

12.D

13.(1)钟鼎和龟玉(之类的器物),是孔夫子用来划分诸侯级别,使诸侯传承并且世代坚守的国家重器啊。(夫子、所以、相传世守各1分,语意通顺1分)

(2)孔子说:“我与其用空洞的说教记载我的主张,不如在叙述历史事件中显现得深刻、透彻、明显。”(空言、见、深切著明各1分,语意通顺1分)

14.周道衰废;诸侯相争(恣行);己道不行。

【参考译文】

材料一:

孔子为何作《春秋》呢?是为了举用三代最昌盛时期的治国方略,以治理当时的侥幸苟且的社会风气,最后让国家归附于正道上来。三代最昌盛的时期,因为天子秉持最公道的正义,而能够控制诸侯的给予和剥夺,所以强势的人不敢凌驾天子的怯懦,弱势的人也不会畏惧天子的强大,老百姓怀揣宝玉而有一千乘战车的国君也不敢强取,这都是治理国家正确方法的原由而兴起来的。周朝衰败的时候,诸侯国相互吞并,那些强势有实力的诸侯控制了给予和剥夺,邾、莒、滕、薛这些国家的国君,整天惴惴不安忙着保护自己的生命而没有闲暇,而齐、晋、秦、楚这些大国却都有吞并这些诸侯国的野心。所以孔子感慨叹息道:“时间太久了,这些诸侯任意的行为,后世即便有君王兴起出现也是没有机会的,这都是命数啊。”所以《春秋》里的法则,都是期待后世的君王有所作为而施行的啊。这些钟鼎龟玉,是孔夫子用来划分诸侯级别,使诸侯传承并且世代遵守的国家重器啊。

《鲁桓公·二年》:“鲁桓公从宋国取得原属郜国的传国大鼎,在戊申日,放进了太庙。”像传国大鼎这样的国家重器,如果很不幸让齐国举起来并拥有它,就叫做齐鼎了,后世传百代也不会更改的,是可想而知的。孔子却说不是这样的。这个传国大鼎,为何会在鲁国的太庙?回答说,从宋国取得的。宋国哪里来的,是从部国取来的,所以鼎上文字是部鼎。部国是怎么得来这个鼎的呢?是来自周天子赐给的。宋国采取不义的手段取得的,而后又给了鲁国。后世如果有君王兴起出现,按照《春秋》的规则而施行法令,那么鲁国要归属于宋国,宋国将要归属于部国,最后只有这样的结果。以前的人子路曾经问孔子什么是执政的首要?孔子说:“必定是先正名分啊!”所以《春秋》里的倡导的规则,在正名分方面特别的谨慎,,即便是对于一个鼎这样的小事也是不敢忽略的,圣人就是这样用意深刻的。

以小小鲁国的实力无故而得到传国的重器,这是要招来天下的争抢啊。楚王曾经向周天子要求赐鼎,周天子告诉他说:“周王室并不是爱惜鼎,而是恐怕天下人因为鼎为重器而仇视楚啊。”鼎到了宋国就是宋国的,到了鲁国就是鲁国的,怎么就知道秦、晋、齐、楚等国就不会动心呢!因此写郜鼎,表明鲁国不拥有此鼎来阻止天下人争夺。

(节选自苏轼《论取郜大鼎于宋》)

材料二:

太史公说:“先父曾说过这样的话:‘自周公死后五百年而有孔子。孔子死后到现在五百年,有能继承清明之世,整理《易传》,接续《春秋》,推考《诗》《书》《礼》《乐》的精义的人吗?’他的用意在这里吧!用意就在这里吧!小子我怎么敢辞让呢。”

上大夫壶遂曾问道:“过去孔子为什么要述作《春秋》呢?”太史公回答说:“我听董仲舒先生说过:‘周朝王道衰败废弛,孔子担任鲁国司寇,诸侯嫉害他,大夫排斥他。孔子知道自己的主张没有人采用,自己提倡的王道没有人施行,于是将自己对人、事的褒贬寄寓于《春秋》二百四十二年的历史记述中,想以此作为天下人的是非标准。孔子贬斥昏庸无道的天子,斥责胡作非为的诸侯,声讨祸国乱政的大夫,是要达成王事而已。’孔子说:‘我与其用空洞的说教记载我的主张,不如在叙述历史事件中显现得深刻、透彻、明显。’……”

(节选自《史记·太史公自序》)

15.D(以霜雪之寒喻品质之高洁,并非“心寒意冷”。)

16.①表达思念:“清池上几案”写诗人精心呵护怪石石斛,诗人将心爱之物寄予友人供其欣赏,以示怀念。 ②宽慰友人:鲁元翰仕途不顺,诗人借石斛之“秀色”与怪石之“坚姿”,鼓励友人振奋精神。③自明心迹:诗人以此“自儆”,穷且益坚,应坚守如霜雪般高洁的品质。(每点2分,答出3点得6分;答对友人品行的赞美可酌情给分;如有其他答案,言之有理即可给分。)

17.(1)货恶其弃于地也,不必藏于己

(2)度义而后动,是而不见可悔故也

(3)斩木为兵,揭竿为旗;舳舻千里,旌旗蔽空;半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起;纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻(含“军旗”的诗文,如“旌饰”亦可。)

18.交相辉映(相得益彰、息息相关);油然而生;不可或缺(必不可少、至关重要)

19.英谈村是一个因被战斗的岁月所包浆过的而更添其雄性刚毅质地的偏远村落。

20.①“它”指抗日战争时期的英谈村,作者客观呈现,疏远与英谈村的距离。②“他”指给作者以启迪和渴念的英谈村,是作者思考和感悟后的产物,作者有意拉近距离,引发思考。

21.①高空抛物者给出的理由五花八门(高空抛物的理由很多);②物体越重楼层越高造成伤害就越大;③不是根据所造成的损失单一考虑。

22.①“飞来横祸”是援引了固有成语,聚焦“高空坠物”,强调了“高空坠物”是受害者意料之外的事;②“高空”是对《刑法》中的“高空”一词的强调,聚焦解释“高空”定义,起到了强调的作用。

(语文学科)

2024.05

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

经典是思想与意义的渊薮

经典,用卡尔维诺的话说,“是一本每次重读都像初读那样带来发现的书”。当然,这也需要读者是一个有思想、有发现能力的人。任何经典,总是活在当下,总是与一切时代同在,回答每一个它的读者所处时代必然会提出的问题。对于一个真正有思想能力和发现能力的人来说,所有的经典都是他那个时代的经典。只有思维能力孱弱、缺乏足够想象力的人,才会把《论语》或《史记》看作是过去时代的书。也没有任何一个好学深思者,会认为《荷马史诗》表达的只是虚构的希腊神话,而不是复杂的人类经验。

经典与一般著作不同的地方就在于,它们不是单纯的书,而是人类经验不可分割的基本组成部分,与人类一起生活、成长;另一方面,阅读经典是人类成长的基本方式,人类每次总是带着新的经验和新的思想去阅读经典,经典也因而每次都会展现出新的深度和广度。这也就是为什么释义学必然是阅读经典的基本方法论。经典是意义的渊薮,是思想取之不尽的源泉。朱熹倾几十年之力于《四书集注》,原因即在于此。经典是无法一览无余的,它随着我们的理解力和领悟力,以及我们的问题意识的提高而愈益精深博大,不可方物。

伽达默尔在《真理与方法》中根据柯林武德在其自传中提出的问题逻辑,论述了他自己的释义学的问答逻辑的思想。大意是柯林武德认为,理解一个文本首先要理解它所要回答的问题;而伽达默尔认为,理解文本的首要前提是我们先向它提出问题,然后将文本视为对我们问题的回答。“因为提出问题,就是打开了意义的各种可能性,因而就让有意义的东西进入自己的意见中。”文本的意义是无穷尽的,因为一代又一代的人会提出不同的问题,以不同的方式去理解,文本因而获得新的意义。这样的问答逻辑主观主义的意味是很明显的,它强调的是读者的主动性,文本似乎只能通过被动回答读者或解释者所提的问题,来产生它的意义,却没有看到文本,尤其是经典文本对读者的引导作用。读者不可能随便提问,问题也不可能不围绕着文本提出。作为经典的文本更是对读者有重要的引领之功,它们会将读者引领到一个全新的问题领域和意义领域。即使是对经典提出批判性问题的读者,也必须首先理解了文本的特殊意义,才能提出有针对性的相关问题。

任何对经典的注释、评论、诠释都无法替代对经典本身的研读。众多关于经典的二手著作与经典本身相比只有次要的意义,也证明经典本身的意义是不可抹杀的,是决定性的。经典本身是泉眼,由种种解释得来的意义只是从中产生的泉水。泉眼及其生长机制产生了泉水,而不是一代又一代的诠释造成了泉眼,这是显而易见的道理。此外,诠释不总是合理的,但不合理的诠释丝毫不会影响经典本身的地位。经典存在于解释之中,但解释并不等于经典。任何诠释和阐释都是在经典本身的问题刺激下产生的,在此意义上,单纯的注释还算不上完全意义的阐释。

经典构成生命的内在骨骼

但这不等于我们为了要达到某种具体的目的去读经典。阅读经典应该本身就是目的,我们不能将经典作为一个需要我们从外部加以征服的客体来对待,而应该将阅读经典作为丰富我们思想和经验的必由途径,作为我们生命活动不可或缺的一部分来对待,使之最终融入我们的生命和生活。西人说哲学是一种生活方式,即有此意义在。夫子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”(《论语·雍也》),也说明古人皓首穷经,首先不是为了实用的目的,而是以其本身为目的。“穷经”(阅读经典)为了求道,生命通过得道而完善、丰富和提高,进而融入宇宙万化,与天地参。经典之所以能融入我们的生命,构成生命经验的内在骨骼,是因为真正的经典不管主题内容为何,总是与宇宙人生的基本问题有关,构成我们安身立命的依靠。卡尔维诺甚至说,经典是“一本与古代护身符不相上下的书”,也是这个意思。经典涉及人类终极关怀的基本问题,不可须臾离也,可离非经典也。

如何阅读经典

首先,我觉得阅读经典一定要有敬畏心。经典是由少数不世出的天才创造的文明的大经大法,它们实际上表达了人类文明的基本原则和人类思想情感的基本特征。它们体现了人类最可宝贵的智慧、追求、理想和热情,是独一无二、不可复制的。没有敬畏之心,我们就无法真正从中学到经典所表达的人类最美好的东西。今天的人们出于现代人的无知与狂妄,总觉得古人不过如此,比起我们来差远了,至少他们不懂现代科学技术知识,不知道互联网和人工智能。不少人书还没看懂,就在那里对经典及其作者评头论足,横加指责,这是今天常见的现象。这是非常荒谬的。没有敬畏心,我们根本无法进入经典的精神世界。

其次,我们要明确阅读经典的目的。经典在形式与内容上都相当完美,都能给予我们很多东西。但读经典首先是求道,弄清经典要向我们传达的人类普遍的道理和真理,因此,我们在读经典的时候,先要去发现它所传达的道理。但是,一般的经典不会像教科书那样,一条一条把道理现成摆在那里,我们一看就明白了。经典讲的道理一般都是大道理,大道理总是复杂的,需要我们去分析、去研究。而分析研究要求我们对经典的每一句话,甚至每一个字都不能放过,作者的修辞、语气、比喻、表述顺序,都必须仔细研究,反复阅读,才能有所收获,才能把握经典要告诉我们的真理。

(摘编自张汝伦《阅读经典的意义》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.虽然有人认为《论语》《史记》是过去时代的书,《荷马史诗》是虚构的希腊神话,但对真正的读者而言,这些书中都包含着复杂的人类经验。

B.柯林武德认为首先要理解文本所要回答的问题,而伽达默尔认为是读者先向文本提出问题之后文本再作出回答,作者认同后者的观点。

C.阅读经典能丰富我们的思想和经验,让生命得到完善、丰富和提高,阅读经典本身就是目的,不应该带有任何具体的实用的目的。

D.阅读经典的目的是求道,需要我们从内容到形式去深入分析和研究,才能把握经典的大道理,而阅读教科书是不需要思考和发现能力的。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.经典是意义和思想的源泉,能回答任何时代的读者提出来的问题,所以朱熹和当代的我们读《四书》在某种程度上都能获得所需要的答案。

B.读者首先要理解经典文本的特殊意义,例如一个对《庄子》毫无理解的人,是不可能对《庄子》的“适性逍遥”思想提出批判性意见的。

C.我们不能将经典作为一个需要我们从外部加以征服的客体来对待,这并不是说经典阅读对读者而言不存在障碍,算不上是一种挑战性的活动。

D.经典体现了人类最可宝贵的智慧,如果一个人对经典作品提出反对意见或者进行质疑,那他就是非常荒谬的,也根本无法进入经典的精神世界。

3.下列对材料论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.第一节第二段采用了举例论证的方法,更加具体鲜明地阐释了经典的特点。

B.第二节引用《论语》“好之者不如乐之者”,证明阅读经典首先要培养对经典的兴趣。

C.第三节指出现代人在对待经典上的一些弊病,体现论说文对现实问题的批判与关照。

D.本文条理明晰,按照经典是什么,为什么要读经典和如何阅读经典的思路展开论述。

4.请简要分析第一节第四段“泉眼”和“泉水”的作用。(4分)

5.作为高三学子,请结合本文的观点,给高一新生谈谈该如何阅读曹雪芹的《红楼梦》。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

怒目金刚

韩少功

老邱会砌墙,一把砌刀敲得当当响;他又会打猎,一枪放倒野猪。身手不凡,加上全乡在他整治下粮食增产,他这两年臭脾气见长,“你小子”“我老子”“他妈的”“老子崩了你”一类行伍京骂,动不动就遍地开花,大戳乡亲们的耳朵。

这一天,吴家村的玉和倒霉了。刚过大年初五,老邱召集村干部们学习。玉和来迟了,拍拍身上的雪花,笼着袖子往墙角里蛇行鼠窜。书记铁青着脸,“站住!怎么又迟到?你猪娘养的啊?要是在战场上,迟到半分钟也不行。妈的,贻误战机,军法从事,老子一枪崩了你!”

玉和读过私塾,算是知书识礼之士,还被尊为“吴先生”,吃酒席总是入上座,祭先人总是跪前排。堂堂君子今天成了茅厕板子说踩就踩?不就是迟到吗?他姓邱的凭什么狼心狗肺当众打脸?玉和抹了把脸,端坐着一声不吭,休会时在门口拦住了邱书记,“你骂我对,骂我娘不对。你左一句“猪娘养的”,右一句“妈的”,这事与我娘到底有什么关系?你同我说清楚。”书记左看一眼,右看一眼,说不出话来,最后憋出了一个大红脸,呼啦啦甩下烟头拂袖而去。

“他姓邱的是树上结的?是土里长的?大年初六得讲个喜庆和睦,他指着鼻子骂娘,是不是欺人太甚?出门要尊贤,入门要敬长,他连这个道理也不懂?去年他来我们队蹲点,我娘为他煮过饭,烧过茶,洗过衣,做过鞋垫,亏了他吗?他不记恩也就算了,为何一转脸恩将仇报?我娘快七十的人了,一辈子没做过恶事。我要他到我家去坐一下,给我娘赔礼说声对不起。老邱的行伍脾气我也知道,只是士可杀不可辱也。”不愧是吴先生,果然条理分明,情理并茂,大义凛然,气壮山河。

几天过去了,玉和一心一意等着,等着老邱上门来的那一刻。谁知邱天保没多久接到调令,脚板下抹了油,已经去县里上任,你八抬大轿也接他不来了。天啊天,那家伙肇事逃逸,欠债不还,杀人不偿命,拉完臭屎屁股一撅就溜了?他邱天保得听好了:躲得了初一但躲不过十五,他就是躲进了蛇洞,吴玉和这辈子也要挖洞灌水凿洞灌烟;他就是逃到了台湾,中国人民也一定要解放台湾!

十多年的日子就这样过着,有晴有雨有暖有寒地过着。

又一年冬天到来了。村里遭遇一次山火。那天风太大,烈焰横窜,火团远跳。玉和的儿子在火场差点丢了小命,清创、消炎、植皮等费用两三万,女人几天来以泪洗面。玉和赶到医院时,女人告诉他邱天保都来看过了,还批了一张条子,要县民政局特事特办,给伤者家庭补助一万元。玉和愣了一下,接过纸条顺手撕成碎片。女人大惊,忙不迭地捡起碎片,“不就是一句话吗?那句话能吃?能穿?能生金子?”玉和气歪了脑袋,“我没得到这一句话,还算个人?还算我娘的儿?没有钱,我去卖血总可以吧?”吴玉和翻了翻医院账单,果然出门去卖血。

儿子出院后,身上虽有几块疤,但行走已无大碍。“君子不吃嗟来之食,饿死了吗?饿死了吗?”玉和对这种结局兴高采烈,冲着儿子问一句,冲着老婆问一句。不过从这天起,家里不开电灯,也不用肥皂。玉和戒了酒,不买烟,在务农之外寻找一切挣钱的生计。最后,他还跟着后生们上山倒树。年过半百的老汉,在陡坡上和密林里蹿上蹿下钻来钻去,被马蜂刺,被树刺扎,被毒草割,被风雨淋,一张沾有青苔和泥沙的脸落在水潭里,他手捧清水洗了几把,随口吟出:“人面兽心方可恨,兽面人心又何妨?”

他那干瘦如钉的两条腿越来越哆嗦晃荡了。终于有一天,他突然觉得肩头重量消失,膝盖和腰身忽然舒坦,阳光明亮耀眼,山风鼓荡爽身,整个身体飘起来——他在村民们的大声惊呼中,一失足连人带树坠下山崖。在谷底找到他的时候,发现他嘴巴、鼻孔、眼眶、耳穴里都流血,手腕已无脉跳,全身正在变冷。

遵照他以前有过的交代,丧事一切从简。但有些规矩则不得马虎:儿孙晚辈一定要跪着守灵,白豆腐和白粉条一定要上丧席,香烛一定要买花桥镇刘家的——那一家的质量最好;祭文一定要出自桃子湾彭先生的手笔——那是死者生前最为知心的文友;出殡的队伍还一定要绕行以前的两个老屋旧址——死者在那里度过几十年,必须向熟悉的土地和各类生灵最后一别。

入殓前,儿子发现父亲大睁双眼,目注苍天,让人想起佛庙门前的怒目金刚。家人最明白他的心事,赶忙到村部去打电话。邱天保在省城办事,从吱吱喳喳的电流声中知道事情原委,不免大吃一惊,依稀想起了十多年前。他连夜赶火车,换汽车,把慢腾腾的火车汽车骂了个狗血喷头,连跑带蹿赶到死者面前,已是天亮时分了。他跌跌撞撞扑向床前,一把抓住死者的手放声大叫:“玉和大哥,对不起对不起,我邱天保,在这里给你赔礼,给你娘赔礼!”

人们真真切切听清了这一句。这时,天上突然劈下一个惊雷,震得灵堂烛火慌慌地跳荡,在山谷里激起隆隆回声。顷刻之间大雨也狂泻而至,在门外拍过白花花的一浪浪雨雾,又把一团团雨雾送入门内。据说死者就是在这一刻牙关松弛,欣然闭目,隐隐呼出最后一丝气息,眼角还神奇地挂上了一滴泪。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.邱书记身兼数艺治乡有方但脾气不佳,他当众教训迟到的吴玉和,粗暴的话语侮辱了吴母,二人的矛盾由此产生。

B.吴玉和知道邱天保的行伍脾气,只是老邱的行为太失礼,必须要登门道歉,这成了他绵延十多年的心结。

C.吴玉和撕掉邱天保批给民政局的条子,坚持不要补助,是因为他认为邱天保虚情假意不真心,故宁可卖血筹钱来救儿子。

D.“被马蜂刺,被树刺扎,被毒草割,被风雨淋,一张沾有青苔和泥沙的脸落在水潭里”,写出了倒树环境的恶劣。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.本文以“全知视角”叙事,叙述人对所发生的故事、各个人物都了如指掌,有时还跳到前台对人物评头论足。

B.吴玉和生前交代丧事从简,但有些规矩不得马虎等细节,突出了吴玉和守礼的人物形象,也呼应了前文情节。

C.小说结尾惊雷炸响大雨狂泻,与关汉卿《窦娥冤》中雪飞六月一样,都以超现实情节表现对恶势力的反抗。

D.小说意蕴丰富深厚,作者未直接表达用意,却让故事自己说话,谑趣从容地娓娓道来,举重若轻,引人深思。

8.怒目金刚是佛教中的护法神,通常被描绘为威猛且具有愤怒表情的形象,本文为何以“怒目金刚”为题?(4分)

9.读书小组认为韩少功的小说语言别具特色,邀请你结合本文中的实例,精选角度,写出你语言鉴赏札记的要点。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

材料一:

孔子何为而作《春秋》哉?举三代全盛之法,以治侥幸苟且之风,而归之于至正而已矣。三代之盛时,天子秉至公之义,而制诸侯之予夺,故勇者无所加乎怯,弱者无所畏乎强,匹夫怀璧而千乘之君莫之最取焉。此王道之所由兴也。周衰,诸侯相并,而强有力者制其予夺,邾、莒、滕、薛之君,惴惴焉保其首领之不暇,而齐、晋、秦、楚有吞诸侯之心。孔子慨然叹曰:“久矣,诸侯之恣行也,后世将有王者作而不遇焉,命也。”故《春秋》之法,皆所以待后世王者之作而举行之也。钟鼎龟玉,夫子之所以分诸侯,使诸侯相传而世守也。

《桓·二年》:“取郜大鼎于宋。戊申,纳于太庙。”且夫鼎也,不幸使齐挈而有之,是齐鼎也,是百传而不易,未可知也。仲尼曰不然。是鼎也,何为而在鲁之太庙?曰,取之宋。宋安得之?曰,取之郜,故书曰郜鼎。郜之得是鼎也,得之天子。宋以不义取之,而又以与鲁也。后世有王者作,举《春秋》之法而行之,鲁将归之宋,宋将归之郜,而后已也。昔者子路问孔子所以为政之先?子曰:“必也正名乎!”故《春秋》之法尤谨于正名至于一鼎之微而不敢忽焉圣人之用意盖深如此。

夫以区区之鲁无故而得器,是召天下之争也。楚王求鼎于周,王曰:“周不爱鼎,恐天下以器仇楚也。”鼎入宋而为宋,入鲁而为鲁,安知夫秦、晋、齐、楚之不动其心哉!故书曰郜鼎,明鲁之不得有以塞天下之争也。

(节选自苏轼《论取郜大鼎于宋》)

材料二:

太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正《易》传,继《春秋》,本《诗》《书》《礼》《乐》之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。”

上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作春秋哉?”太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。’……”

(节选自司马迁《史记·太史公自序》)

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

故A《春秋》之法B尤谨C于正名D至于一鼎之微E而不敢忽焉F圣人之用G意盖深H如此。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.归,指使回归,“却匈奴七百余里”的“却”指使退却,两者用法相同。

B.戊申,是干支纪日,与《登泰山记》“戊申晦”中的“戊申”纪法相同。

C.让,指责备,与《论语·侍坐》“为国以礼,其言不让”中的“让”词义不同。

D.仪表,指准则、法式,与现在说的“仪表堂堂”中的“仪表”不一样。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.三代兴盛之时,天子秉持道义,控制给予和剥夺:周衰弱后,强大有实力的诸侯控制了给予和剥夺,于是小国惴惴而大国有吞并之心。

B.苏轼认为,《春秋》记载“取郜大鼎于宋”,除记述历史事件外,还包含对宋、鲁等国行为的批判和对后世君王按《春秋》规则行事的期待。

C.小小的鲁国无故得到重器,可能会招来别人的争夺,当年楚王要求周天子赐鼎,周天子就是以“恐天下以器仇楚”为理由拒绝的。

D.司马迁创作《史记》,是继承先人遗志,对《易》和《春秋》的内容进一步阐发,同时推究《诗》《书》《礼》《乐》中的规律。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)钟鼎龟玉,夫子之所以分诸侯,使诸侯相传而世守也。

(2)子曰:“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。”

14.根据材料,概括孔子编撰《春秋》的背景。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗歌,完成15~16题。

寄怪石石斛与鲁元翰①

(宋)苏轼

山骨裁方斛,江珍拾浅滩。

清池上几案,碎月落杯盘。

老去怀三友,平生困一箪。

坚姿聊自儆,秀色亦堪餐。

好去髯卿舍,凭将道眼②看。

东坡最后供,霜雪照人寒。

【注】①怪石石斛:石斛为草本植物,常生于岩石边。诗人将石斛栽植在怪石之上,赠送友人。鲁元翰:苏轼好友,当时因事获罪遭贬。下文“髯卿”亦指鲁元翰。②道眼:指能洞察一切、辨别真妄的眼力。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.诗歌前两句写石斛怪石的来历,石斛来自山中岩石,怪石拾于江边浅滩。

B.三、四句一“上”一“落”,写石斛受清水滋养、明月照拂,意境幽雅,用语生动。

C.“一箪”源于《论语》“一箪食,一瓢饮”,借典故道出诗人物质生活的清贫。

D.尾句一“寒”字,委婉地表达了诗人与友人因仕途不顺而心寒意冷的情感。

16.诗人向友人寄送怪石石斛有什么用意 请结合诗句谈谈你的理解。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《礼记·礼运·大道之行也》以“ , ”两句表达了人对财货应具有的珍惜但不贪婪的态度。

(2)在创新改革交流会上,厂长引用《答司马谏议书》中“ , ”两句表明自己深思熟虑、无悔于心。

(3)小刚在游览古战场遗迹时,看见战旗飘扬,想到与“旗”有关的军事题材的古诗文,如“ , ”不禁浮想联翩。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

英谈村的红色面貌与红色历史 ① 。当年抗日战争时期,这里是太行山红色根据地之一,它的肌理中深深渗透进血与火的荣光。一座称为“汝霖堂”的大屋,是当年八路军总部办公地,站在院落里,可以眺望远处称为“天下之脊”的巍巍太行,纵贯晋冀豫,以其山高因而势险,居高临下,一种豪情和振发之意 ② 。可以想见,无数个夜晚,那些身着灰蓝素朴军服的人,激情满怀,谈笑风生,畅想未来。英谈这个偏远村落,也是被战斗的岁月所包浆过的,因而更添其雄性的刚毅质地。站在这以井命名的土地上,我无法不意识到英谈村是一种历史的活态,也是生命 ③ 的存在,他经常引发我们的渴念,这是因为我们既是现实的,也是历史的,同时向未来敞开——因为我们就是这样一群人啊——如同孩子,对于存在的永恒,抱持着无边的好奇和幻想。

18. 请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19. 请将画波浪线句改写为以“英谈村是”为开头的单句。(3分)

20. 文中加点字均指英谈村,但两处用字不同,试分析作者这样安排的用意。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21~23题。

①______:或许是搬入高楼后未改的陋习,或许是吵架或醉酒状态下的一时冲动,或是手一滑掉落的……然而,高空抛物是具有高度危险性的行为。民警曾用假人进行高空实验,实验结果显示,②______。近年来,高空坠物事件屡次出现,这类“飞来横祸”给公众的安全造成了严重威胁。为了减少此类现象,《中国人民共和国刑法修正案(十一)》规定了从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,构成高空抛物罪。对于是否属于“高空”的判定可以参照国家标准《高处作业分级》的规定,抛物点与物品实际落点之间的高度达到2米即可认定为“高空”。而是否属于情节严重,③______,而是根据物品坠落地点的人流量、抛物的高度、物品的重量与硬度等因素综合考虑。

21.根据图表和文段内容,请在文中横线处补写恰当的语句,要求语意连贯,内容贴切,逻辑严密,每空不超过15个字。(6分)

22.对新闻作品来说,引号表示的词语有时起到强调的作用,请你结合文本分析引号是怎样使词语起到强调作用的。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也,未若贫而乐,富而好礼者也。”(《论语 学而》)

“布鞋首富”宗庆后曾在采访中谈及自己的“财富观”,“我现在算是有钱人,但我认为钱还是社会的。”“让老百姓对你的企业满意。有财富还帮助更多人共同富裕,企业家的财富才会受尊重。”

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不得套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

江苏省扬州中学高三年级全真模拟试卷(语文学科)

2024.05

1. A(B项理解不正确,作者对两种观点都不完全认同,认为要看到经典文本对读者的引导作用;C项中“不应该带有任何具体的实用的目的”说法绝对化,原文只是强调“首先不是为了实用的目的”;D项中“阅读教科书是不需要思考和发现能力的”于文无据,也不合情理。)

2. D(D项文中反对的是“不少人书还没看懂”就横加指责,并不意味着不能“对经典提出反对意见或者进行质疑”。)

3. B(B项引用《论语》“好之者不如乐之者”是为了证明把阅读经典本身作为目的。)

4.使用比喻论证(1分),把经典比做“泉眼”,把由种种解释得来的意义比做“泉水”,(1分)形象生动地说明了经典和解释之间的关系,即经典存在于解释之中,但解释并不等于经典。(2分)

5.示例:①要怀着敬畏之心去阅读经典。深入感受《红楼梦》中表现的社会百态,体悟宝黛恋爱悲剧的审美价值,而非进行脱离时代背景的横加指责。②注重阅读经典本身,不要过多抱有实用性目的。体悟《红楼梦》中蕴含的人生哲理和对盛衰之道的思考,而非为了应试死记硬背。③细读文本,揣摩语言,反复阅读。如研读《红楼梦》“金陵十二钗”的判词是怎样预示了人物的命运。

6.C(邱天保不是虚情假意,吴玉和拒绝帮助,是因为邱天保没有为当年的粗语向吴玉和及吴母道歉。)

7.C(本文结尾是邱天保的忏悔让吴玉和欣然闭目,大雨倾盆,隐喻着矛盾和解,一切复归平静。与《窦娥冤》中的反抗不一样。)

8.①吴玉和因未得到老邱的道歉,死不瞑目,面容如同怒目金刚,以此为题既吸引读者又突出他勇于反抗与极力守护传统乡村文化的形象。②怒目金刚愤怒的表情和威猛的形象并不代表恶意或暴力,而是象征对烦恼和黑暗的坚决对抗,以此为题,可以体现吴玉和以生命为代价等待一声道歉,是为了维护自己的尊严,更是为了维护传统中国伦理与礼仪文化的尊严。(每点2分,其他答案言之有理,可酌情给分)

9.①方言口语与典雅文辞交织,既突出地方特色又彰显人物性格,生动传神。如“堂堂君子今天成了茅厕板子说踩就踩”“人面兽心方可恨,兽面人心又何妨”。②同构连用(多用结构相近的词句),巧用排比,彰显语言的整齐繁丰之美。如“条理分明,情理并茂,大义凛然,气壮山河”“挖洞灌水凿洞灌烟”“有晴有雨有暖有寒地过着”,将结构相同的词句排列在一起。③动词、叠词等生动形象。如“大戳乡亲们的耳朵”的“戳”字写出了老邱的行伍京骂的刺耳。“吱吱喳喳”“慢腾腾”等叠词的使用贴切生动。(每点2分,其他答案言之有理,酌情给分)

10.BDF

11.C(让,辞让、拒绝)

12.D

13.(1)钟鼎和龟玉(之类的器物),是孔夫子用来划分诸侯级别,使诸侯传承并且世代坚守的国家重器啊。(夫子、所以、相传世守各1分,语意通顺1分)

(2)孔子说:“我与其用空洞的说教记载我的主张,不如在叙述历史事件中显现得深刻、透彻、明显。”(空言、见、深切著明各1分,语意通顺1分)

14.周道衰废;诸侯相争(恣行);己道不行。

【参考译文】

材料一:

孔子为何作《春秋》呢?是为了举用三代最昌盛时期的治国方略,以治理当时的侥幸苟且的社会风气,最后让国家归附于正道上来。三代最昌盛的时期,因为天子秉持最公道的正义,而能够控制诸侯的给予和剥夺,所以强势的人不敢凌驾天子的怯懦,弱势的人也不会畏惧天子的强大,老百姓怀揣宝玉而有一千乘战车的国君也不敢强取,这都是治理国家正确方法的原由而兴起来的。周朝衰败的时候,诸侯国相互吞并,那些强势有实力的诸侯控制了给予和剥夺,邾、莒、滕、薛这些国家的国君,整天惴惴不安忙着保护自己的生命而没有闲暇,而齐、晋、秦、楚这些大国却都有吞并这些诸侯国的野心。所以孔子感慨叹息道:“时间太久了,这些诸侯任意的行为,后世即便有君王兴起出现也是没有机会的,这都是命数啊。”所以《春秋》里的法则,都是期待后世的君王有所作为而施行的啊。这些钟鼎龟玉,是孔夫子用来划分诸侯级别,使诸侯传承并且世代遵守的国家重器啊。

《鲁桓公·二年》:“鲁桓公从宋国取得原属郜国的传国大鼎,在戊申日,放进了太庙。”像传国大鼎这样的国家重器,如果很不幸让齐国举起来并拥有它,就叫做齐鼎了,后世传百代也不会更改的,是可想而知的。孔子却说不是这样的。这个传国大鼎,为何会在鲁国的太庙?回答说,从宋国取得的。宋国哪里来的,是从部国取来的,所以鼎上文字是部鼎。部国是怎么得来这个鼎的呢?是来自周天子赐给的。宋国采取不义的手段取得的,而后又给了鲁国。后世如果有君王兴起出现,按照《春秋》的规则而施行法令,那么鲁国要归属于宋国,宋国将要归属于部国,最后只有这样的结果。以前的人子路曾经问孔子什么是执政的首要?孔子说:“必定是先正名分啊!”所以《春秋》里的倡导的规则,在正名分方面特别的谨慎,,即便是对于一个鼎这样的小事也是不敢忽略的,圣人就是这样用意深刻的。

以小小鲁国的实力无故而得到传国的重器,这是要招来天下的争抢啊。楚王曾经向周天子要求赐鼎,周天子告诉他说:“周王室并不是爱惜鼎,而是恐怕天下人因为鼎为重器而仇视楚啊。”鼎到了宋国就是宋国的,到了鲁国就是鲁国的,怎么就知道秦、晋、齐、楚等国就不会动心呢!因此写郜鼎,表明鲁国不拥有此鼎来阻止天下人争夺。

(节选自苏轼《论取郜大鼎于宋》)

材料二:

太史公说:“先父曾说过这样的话:‘自周公死后五百年而有孔子。孔子死后到现在五百年,有能继承清明之世,整理《易传》,接续《春秋》,推考《诗》《书》《礼》《乐》的精义的人吗?’他的用意在这里吧!用意就在这里吧!小子我怎么敢辞让呢。”

上大夫壶遂曾问道:“过去孔子为什么要述作《春秋》呢?”太史公回答说:“我听董仲舒先生说过:‘周朝王道衰败废弛,孔子担任鲁国司寇,诸侯嫉害他,大夫排斥他。孔子知道自己的主张没有人采用,自己提倡的王道没有人施行,于是将自己对人、事的褒贬寄寓于《春秋》二百四十二年的历史记述中,想以此作为天下人的是非标准。孔子贬斥昏庸无道的天子,斥责胡作非为的诸侯,声讨祸国乱政的大夫,是要达成王事而已。’孔子说:‘我与其用空洞的说教记载我的主张,不如在叙述历史事件中显现得深刻、透彻、明显。’……”

(节选自《史记·太史公自序》)

15.D(以霜雪之寒喻品质之高洁,并非“心寒意冷”。)

16.①表达思念:“清池上几案”写诗人精心呵护怪石石斛,诗人将心爱之物寄予友人供其欣赏,以示怀念。 ②宽慰友人:鲁元翰仕途不顺,诗人借石斛之“秀色”与怪石之“坚姿”,鼓励友人振奋精神。③自明心迹:诗人以此“自儆”,穷且益坚,应坚守如霜雪般高洁的品质。(每点2分,答出3点得6分;答对友人品行的赞美可酌情给分;如有其他答案,言之有理即可给分。)

17.(1)货恶其弃于地也,不必藏于己

(2)度义而后动,是而不见可悔故也

(3)斩木为兵,揭竿为旗;舳舻千里,旌旗蔽空;半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起;纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻(含“军旗”的诗文,如“旌饰”亦可。)

18.交相辉映(相得益彰、息息相关);油然而生;不可或缺(必不可少、至关重要)

19.英谈村是一个因被战斗的岁月所包浆过的而更添其雄性刚毅质地的偏远村落。

20.①“它”指抗日战争时期的英谈村,作者客观呈现,疏远与英谈村的距离。②“他”指给作者以启迪和渴念的英谈村,是作者思考和感悟后的产物,作者有意拉近距离,引发思考。

21.①高空抛物者给出的理由五花八门(高空抛物的理由很多);②物体越重楼层越高造成伤害就越大;③不是根据所造成的损失单一考虑。

22.①“飞来横祸”是援引了固有成语,聚焦“高空坠物”,强调了“高空坠物”是受害者意料之外的事;②“高空”是对《刑法》中的“高空”一词的强调,聚焦解释“高空”定义,起到了强调的作用。

同课章节目录