地理湘教版(2019)必修一3.2大气受热过程 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)必修一3.2大气受热过程 课件(共28张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-06-01 16:08:07 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

“人造火山喷发”计划为地球降温!科幻还是科学?

据《卫报》2011年9月2日报道,英国已经着手启动多年前规划的用人造火山为地球降温的“疯狂计划”。所谓“人造火山降温法”指的是:用人造火山通过向地球同温层喷射颗粒为地球降温。

但也有人对此提出质疑,认为在不清楚喷射颗粒将对整个地球天气系统产生何种影响情况下实施这一项目过于草率。

3.2 大气受热过程

第三章 地球上的大气

补充:三种热传递机制

炉子发出的红外线能量传递给锅和空气,即辐射。

水中的热量传递则是对流方式,即物理混合作用。

锅和手柄间的能量传递则以传导方式,即分子传递。

物体在绝对零度以上都能辐射红外线;温度越高,能量越大。

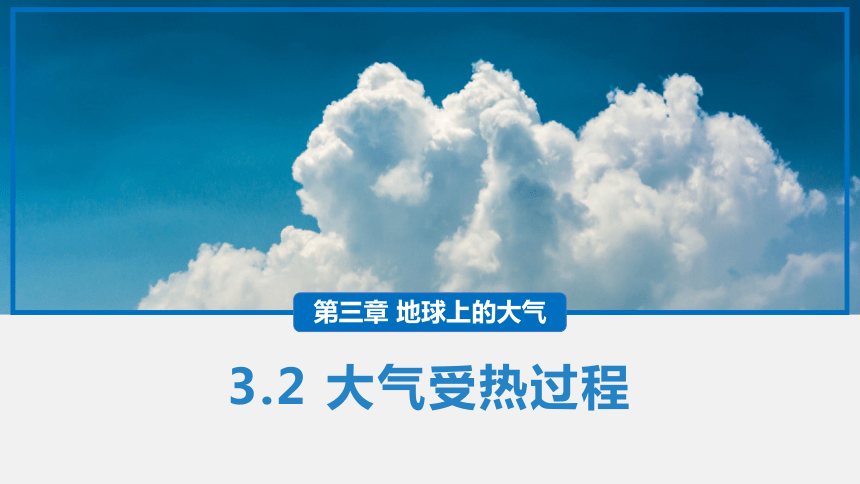

概念:太阳辐射、地面辐射和大气辐射

▲太阳辐射能量随波长的分布

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

物体的温度越高

辐射中最强部分的波长越短

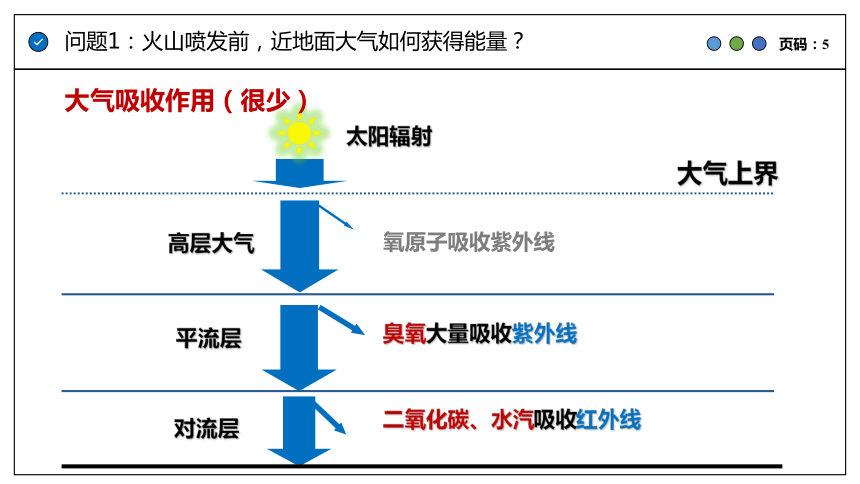

问题1:火山喷发前,近地面大气如何获得能量?

高层大气

平流层

对流层

臭氧大量吸收紫外线

二氧化碳、水汽吸收红外线

氧原子吸收紫外线

太阳辐射

大气上界

大气吸收作用(很少)

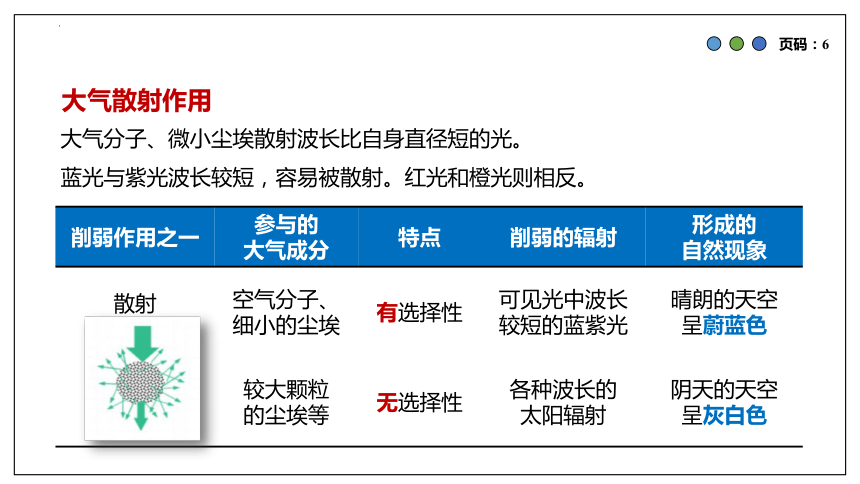

大气分子、微小尘埃散射波长比自身直径短的光。

蓝光与紫光波长较短,容易被散射。红光和橙光则相反。

削弱作用之一 参与的 大气成分 特点 削弱的辐射 形成的

自然现象

散射 空气分子、 细小的尘埃 有选择性 可见光中波长 较短的蓝紫光 晴朗的天空

呈蔚蓝色

较大颗粒 的尘埃等 无选择性 各种波长的 太阳辐射 阴天的天空

呈灰白色

大气散射作用

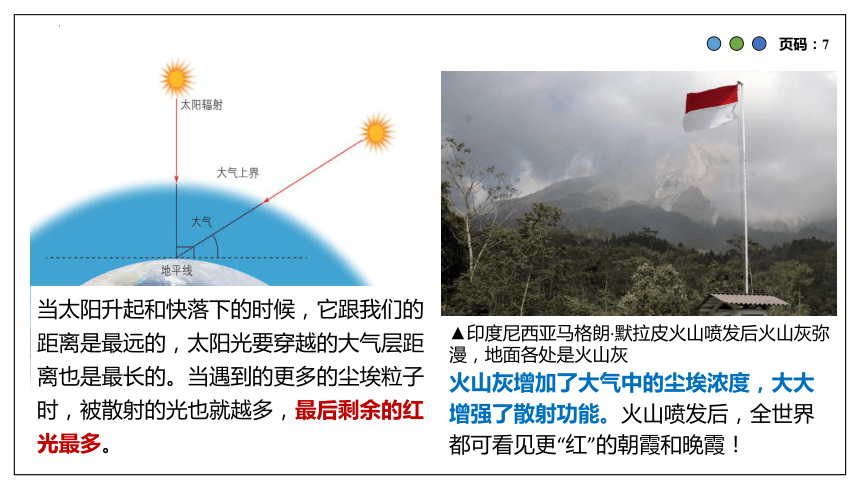

当太阳升起和快落下的时候,它跟我们的距离是最远的,太阳光要穿越的大气层距离也是最长的。当遇到的更多的尘埃粒子时,被散射的光也就越多,最后剩余的红光最多。

▲印度尼西亚马格朗·默拉皮火山喷发后火山灰弥漫,地面各处是火山灰

火山灰增加了大气中的尘埃浓度,大大增强了散射功能。火山喷发后,全世界都可看见更“红”的朝霞和晚霞!

▲爱德华.蒙克《呐喊》

左图这幅画创作于1883年8月27日印尼喀拉喀托火山爆发之后,爱德华·蒙克当时身在挪威,当地的天气却深受火山爆发影响,天空频频出现异象。

▲威廉·阿斯克罗夫特1883年的画作

问题1:火山喷发前,近地面大气如何获得能量?

大气反射作用

太阳辐射

透过云层的太阳辐射

被反射的太阳辐射

水汽、云、浮尘反射所有太阳辐射,云层越厚,反射越强。

地面

大气上界

到达大气层顶的太阳辐射

大气反射

大气吸收

大气散射

地面反射

地面吸收太阳辐射

到达地面的太阳辐射

地面辐射

“太阳暖大地”

“大地暖大气”

短波辐射

长波辐射

大气对太阳辐射削弱作用小,大部分太阳辐射能够到达地面

地面辐射是对流层大最主要、最直接的热源

大部分被地面吸收

太阳辐射

小部分被大气削弱

地面辐射

大部分被大气吸收

大气

增温

直接热源

根本来源

问题2:火山喷发后,近地面大气为何降温?

1991年6月15日,皮纳图博火山喷发对全球造成的影响

1991年菲律宾皮纳图博火山爆发,导致全球气温暂时下降0.5摄氏度。

拓展:火山喷发物质

火山喷发物质成分表

气体喷发物 以水汽最多(占总体积的60%~90%),其它包括H2S、SO2、CO2、HF、HCl、NaCl、NH4Cl等。

固体喷发物 随气体喷发物喷射到空中的大小岩石碎屑和由熔浆凝固而成的碎块,如火山灰。

液体喷发物 喷出地表的岩浆,其中的挥发组分大量逸出,称熔浆。

▲2018年夏威夷火山喷发的场景

火山喷发后,近地面大气降温!

大气对太阳辐射的削弱作用

喷发前

大气杂质少

大气削弱作用弱

近地面气温较高

到达地面太阳辐射较多

喷发后

大气杂质多

大气削弱作用强

近地面气温降低

到达地面太阳辐射较少

问题3:通过人工引爆火山,能缓解全球变暖危机吗

地面

大气上界

到达大气层顶的太阳辐射

大气反射

大气吸收

大气散射

地面反射

地面吸收的太阳辐射

到达地面的太阳辐射

射向宇宙空间的地面辐射

被大气吸收的地面辐射

地面辐射

大气逆辐射

射向宇宙空间的大气辐射

“太阳暖大地”

“大地暖大气”

“大气还大地”

短波辐射

长波辐射

前期降温(突变性),长期可能加速变暖

连续多次释放的温室气体会长期滞留在大气层内

大气吸收地面辐射增多

大气逆辐射增强

保温作用增强

短暂降温效应后

地球可能加速变暖

▲对流层大气的受热过程

基于大气受热过程原理,你能提出哪些“退烧”(去CO2)措施?

▲人造树木

▲漂白云

▲向海底注射CO2

补充1:一天中气温最高的时间是地方时14:00

为何一天中气温最高的时间是地方时14:00?

0

2

10

8

6

4

12

14

16

18

20

22

24

21

23

25

27

29

31

33

▲上海7月份气温日变化平均情况示意图

气温

地面长波辐射

太阳短波辐射

温度/℃

时

因为对流层大气主要的直接热源是地面,地方时正午12点是地面接受太阳辐射最多的时刻,地面向大气辐射热量需要时间,所以地方时14:00气温最高。

近地面大气是以对流、传导等方式把热量层层向上传递。

补充2:青藏高原的气温特征

1.为什么青藏高原是我国年太阳辐射最丰富的地区?

纬度较低,单位面积得到的太阳辐射多;海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射削弱作用弱;晴天多,日照时间长,到达地表的太阳辐射能量多。

2.为什么青藏高原年均温较同纬度平原地区低?

大气本身透明度高,吸收的地面长波辐射少,大气逆辐射弱,大气保温作用差。

3.为什么青藏高原较同纬度平原地区昼夜温差大?

青藏地区海拔比较高,空气稀薄,云层少,白天对太阳辐射削弱作用小,升温快,气温高;夜晚大气逆辐射弱,保温作用差,降温快,气温低。

小结:影响昼夜温差大小的因素

分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、大气状况、下垫面性质几方面分析:

①地势

②大气

③下垫面

地势高

大气稀薄

→

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

天气晴朗

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

→

→

白天增温速度慢

夜晚降温速度慢

→

→

昼夜温差较小(如海洋、湖泊)

比热容大

补充3:极地地区气候变暖的速度更快

地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。

反射率:冰雪最大, 海水最小

极地温度放大效应的可能机制

气候变暖

极地地区冰雪消融

地面反射率下降

海冰反射太阳辐射减少

海水吸收太阳辐射增多

地面增温加大

地面辐射增强

大气吸收的地面辐射增多

大气温度上升

更多海冰消融

热力作用 具体过程 热量来源

太阳暖大地 大部分太阳辐射到达地面,地面吸收后增温 太阳辐射是地面的直接热源

大地暖大气 地面增温后产生地面辐射,大气吸收后增温 地面是对流层大气主要的直接热源

大气还大地 大气增温后产生大气辐射,向下部分称为 大气逆辐射,将大部分热量还给地面 通过大气逆辐射将热量还给地面

大气

宇宙空间

太阳

地面

(太阳辐射)

(吸收、散射和反射)(削弱作用)

(地面辐射)

(大气逆辐射)

(保温作用)

(大气辐射)

练习

(202301)2022年7月13日14时,上海市徐家汇站气温40.9℃,追平当地历史最高气温纪录。同期,我国许多地区均出现持续的高温天气。结合所学知识,完成下面小题。

25. 徐家汇出现高温天气,其热量的直接来源是( )

A. 太阳辐射 B. 地面辐射 C. 大气辐射 D. 大气逆辐射

26. 在此高温天气期间,不合适的做法是( )

A. 着装宽松透气 B. 减少户外活动 C. 坚持室外工作 D. 适当补充水分

大气的直接热源是地面辐射,空气中的水和二氧化碳吸收地面的长波辐射,B正确;太阳辐射是短波辐射,不会直接使大气增温,A错误;大气辐射是大气向外辐射,散热,C错误;大气逆辐射是大气辐射中指向地面的,是大气散热的过程,D错误。因此选择B项。

练习

(202201)曙暮光是日出前与日落后由于大气散射作用形成天空明亮的现象,持续时间与纬度、海拔高度等因素有关,结合所学知识,完成9-10题。

9.广东某中学暑假期间在青岛崂山开展地理研学旅行,在清晨同时开展下列活动,最早观测到曙暮光现象的可能是( )

A.谷地探幽 B.山顶采风 C.湖面泛舟 D.海滨骑行

10.月球上难以观测到曙暮光现象,是因为( )

A.日温差大 B.昼长较长 C.缺少大气 D.地形平坦

练习

(202301)内蒙古乌海市是世界葡萄种植的“黄金地带”,所产葡萄含糖量高、品质极佳。2020年除了大棚种植的葡萄外,当地露天葡萄的单产大幅下降。结合所学知识,完成下面小题。

37. 当地所产葡萄含糖量高的主要原因是( )

A. 降水丰富 B. 热量充足 C. 日温差大 D. 土壤肥沃

内蒙古乌海市位于我国西北地区,非季风区,降水较少,A错误;乌海市位于我国西北地区,纬度较高,热量条件较南方地区差,B错误;乌海市位于西北地区,降水较少,昼夜温差大,有利于糖分的积累,C正确;材料没有关于乌海市土壤肥沃的信息,且含糖量与土壤肥沃的关系不大,D错误。故选C。

下节课再见!

第三章 地球上的大气

“人造火山喷发”计划为地球降温!科幻还是科学?

据《卫报》2011年9月2日报道,英国已经着手启动多年前规划的用人造火山为地球降温的“疯狂计划”。所谓“人造火山降温法”指的是:用人造火山通过向地球同温层喷射颗粒为地球降温。

但也有人对此提出质疑,认为在不清楚喷射颗粒将对整个地球天气系统产生何种影响情况下实施这一项目过于草率。

3.2 大气受热过程

第三章 地球上的大气

补充:三种热传递机制

炉子发出的红外线能量传递给锅和空气,即辐射。

水中的热量传递则是对流方式,即物理混合作用。

锅和手柄间的能量传递则以传导方式,即分子传递。

物体在绝对零度以上都能辐射红外线;温度越高,能量越大。

概念:太阳辐射、地面辐射和大气辐射

▲太阳辐射能量随波长的分布

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

物体的温度越高

辐射中最强部分的波长越短

问题1:火山喷发前,近地面大气如何获得能量?

高层大气

平流层

对流层

臭氧大量吸收紫外线

二氧化碳、水汽吸收红外线

氧原子吸收紫外线

太阳辐射

大气上界

大气吸收作用(很少)

大气分子、微小尘埃散射波长比自身直径短的光。

蓝光与紫光波长较短,容易被散射。红光和橙光则相反。

削弱作用之一 参与的 大气成分 特点 削弱的辐射 形成的

自然现象

散射 空气分子、 细小的尘埃 有选择性 可见光中波长 较短的蓝紫光 晴朗的天空

呈蔚蓝色

较大颗粒 的尘埃等 无选择性 各种波长的 太阳辐射 阴天的天空

呈灰白色

大气散射作用

当太阳升起和快落下的时候,它跟我们的距离是最远的,太阳光要穿越的大气层距离也是最长的。当遇到的更多的尘埃粒子时,被散射的光也就越多,最后剩余的红光最多。

▲印度尼西亚马格朗·默拉皮火山喷发后火山灰弥漫,地面各处是火山灰

火山灰增加了大气中的尘埃浓度,大大增强了散射功能。火山喷发后,全世界都可看见更“红”的朝霞和晚霞!

▲爱德华.蒙克《呐喊》

左图这幅画创作于1883年8月27日印尼喀拉喀托火山爆发之后,爱德华·蒙克当时身在挪威,当地的天气却深受火山爆发影响,天空频频出现异象。

▲威廉·阿斯克罗夫特1883年的画作

问题1:火山喷发前,近地面大气如何获得能量?

大气反射作用

太阳辐射

透过云层的太阳辐射

被反射的太阳辐射

水汽、云、浮尘反射所有太阳辐射,云层越厚,反射越强。

地面

大气上界

到达大气层顶的太阳辐射

大气反射

大气吸收

大气散射

地面反射

地面吸收太阳辐射

到达地面的太阳辐射

地面辐射

“太阳暖大地”

“大地暖大气”

短波辐射

长波辐射

大气对太阳辐射削弱作用小,大部分太阳辐射能够到达地面

地面辐射是对流层大最主要、最直接的热源

大部分被地面吸收

太阳辐射

小部分被大气削弱

地面辐射

大部分被大气吸收

大气

增温

直接热源

根本来源

问题2:火山喷发后,近地面大气为何降温?

1991年6月15日,皮纳图博火山喷发对全球造成的影响

1991年菲律宾皮纳图博火山爆发,导致全球气温暂时下降0.5摄氏度。

拓展:火山喷发物质

火山喷发物质成分表

气体喷发物 以水汽最多(占总体积的60%~90%),其它包括H2S、SO2、CO2、HF、HCl、NaCl、NH4Cl等。

固体喷发物 随气体喷发物喷射到空中的大小岩石碎屑和由熔浆凝固而成的碎块,如火山灰。

液体喷发物 喷出地表的岩浆,其中的挥发组分大量逸出,称熔浆。

▲2018年夏威夷火山喷发的场景

火山喷发后,近地面大气降温!

大气对太阳辐射的削弱作用

喷发前

大气杂质少

大气削弱作用弱

近地面气温较高

到达地面太阳辐射较多

喷发后

大气杂质多

大气削弱作用强

近地面气温降低

到达地面太阳辐射较少

问题3:通过人工引爆火山,能缓解全球变暖危机吗

地面

大气上界

到达大气层顶的太阳辐射

大气反射

大气吸收

大气散射

地面反射

地面吸收的太阳辐射

到达地面的太阳辐射

射向宇宙空间的地面辐射

被大气吸收的地面辐射

地面辐射

大气逆辐射

射向宇宙空间的大气辐射

“太阳暖大地”

“大地暖大气”

“大气还大地”

短波辐射

长波辐射

前期降温(突变性),长期可能加速变暖

连续多次释放的温室气体会长期滞留在大气层内

大气吸收地面辐射增多

大气逆辐射增强

保温作用增强

短暂降温效应后

地球可能加速变暖

▲对流层大气的受热过程

基于大气受热过程原理,你能提出哪些“退烧”(去CO2)措施?

▲人造树木

▲漂白云

▲向海底注射CO2

补充1:一天中气温最高的时间是地方时14:00

为何一天中气温最高的时间是地方时14:00?

0

2

10

8

6

4

12

14

16

18

20

22

24

21

23

25

27

29

31

33

▲上海7月份气温日变化平均情况示意图

气温

地面长波辐射

太阳短波辐射

温度/℃

时

因为对流层大气主要的直接热源是地面,地方时正午12点是地面接受太阳辐射最多的时刻,地面向大气辐射热量需要时间,所以地方时14:00气温最高。

近地面大气是以对流、传导等方式把热量层层向上传递。

补充2:青藏高原的气温特征

1.为什么青藏高原是我国年太阳辐射最丰富的地区?

纬度较低,单位面积得到的太阳辐射多;海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射削弱作用弱;晴天多,日照时间长,到达地表的太阳辐射能量多。

2.为什么青藏高原年均温较同纬度平原地区低?

大气本身透明度高,吸收的地面长波辐射少,大气逆辐射弱,大气保温作用差。

3.为什么青藏高原较同纬度平原地区昼夜温差大?

青藏地区海拔比较高,空气稀薄,云层少,白天对太阳辐射削弱作用小,升温快,气温高;夜晚大气逆辐射弱,保温作用差,降温快,气温低。

小结:影响昼夜温差大小的因素

分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、大气状况、下垫面性质几方面分析:

①地势

②大气

③下垫面

地势高

大气稀薄

→

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

天气晴朗

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

→

→

白天增温速度慢

夜晚降温速度慢

→

→

昼夜温差较小(如海洋、湖泊)

比热容大

补充3:极地地区气候变暖的速度更快

地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。

反射率:冰雪最大, 海水最小

极地温度放大效应的可能机制

气候变暖

极地地区冰雪消融

地面反射率下降

海冰反射太阳辐射减少

海水吸收太阳辐射增多

地面增温加大

地面辐射增强

大气吸收的地面辐射增多

大气温度上升

更多海冰消融

热力作用 具体过程 热量来源

太阳暖大地 大部分太阳辐射到达地面,地面吸收后增温 太阳辐射是地面的直接热源

大地暖大气 地面增温后产生地面辐射,大气吸收后增温 地面是对流层大气主要的直接热源

大气还大地 大气增温后产生大气辐射,向下部分称为 大气逆辐射,将大部分热量还给地面 通过大气逆辐射将热量还给地面

大气

宇宙空间

太阳

地面

(太阳辐射)

(吸收、散射和反射)(削弱作用)

(地面辐射)

(大气逆辐射)

(保温作用)

(大气辐射)

练习

(202301)2022年7月13日14时,上海市徐家汇站气温40.9℃,追平当地历史最高气温纪录。同期,我国许多地区均出现持续的高温天气。结合所学知识,完成下面小题。

25. 徐家汇出现高温天气,其热量的直接来源是( )

A. 太阳辐射 B. 地面辐射 C. 大气辐射 D. 大气逆辐射

26. 在此高温天气期间,不合适的做法是( )

A. 着装宽松透气 B. 减少户外活动 C. 坚持室外工作 D. 适当补充水分

大气的直接热源是地面辐射,空气中的水和二氧化碳吸收地面的长波辐射,B正确;太阳辐射是短波辐射,不会直接使大气增温,A错误;大气辐射是大气向外辐射,散热,C错误;大气逆辐射是大气辐射中指向地面的,是大气散热的过程,D错误。因此选择B项。

练习

(202201)曙暮光是日出前与日落后由于大气散射作用形成天空明亮的现象,持续时间与纬度、海拔高度等因素有关,结合所学知识,完成9-10题。

9.广东某中学暑假期间在青岛崂山开展地理研学旅行,在清晨同时开展下列活动,最早观测到曙暮光现象的可能是( )

A.谷地探幽 B.山顶采风 C.湖面泛舟 D.海滨骑行

10.月球上难以观测到曙暮光现象,是因为( )

A.日温差大 B.昼长较长 C.缺少大气 D.地形平坦

练习

(202301)内蒙古乌海市是世界葡萄种植的“黄金地带”,所产葡萄含糖量高、品质极佳。2020年除了大棚种植的葡萄外,当地露天葡萄的单产大幅下降。结合所学知识,完成下面小题。

37. 当地所产葡萄含糖量高的主要原因是( )

A. 降水丰富 B. 热量充足 C. 日温差大 D. 土壤肥沃

内蒙古乌海市位于我国西北地区,非季风区,降水较少,A错误;乌海市位于我国西北地区,纬度较高,热量条件较南方地区差,B错误;乌海市位于西北地区,降水较少,昼夜温差大,有利于糖分的积累,C正确;材料没有关于乌海市土壤肥沃的信息,且含糖量与土壤肥沃的关系不大,D错误。故选C。

下节课再见!

第三章 地球上的大气