第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元学情评估试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元学情评估试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 254.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-02 11:55:41 | ||

图片预览

文档简介

第三单元学情评估

一、选择题(每小题3分,共60分)

1.《明太祖实录》中记载:“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”与此材料相关的举措是( )

A.取消行中书省 B.设立锦衣卫

C.废除丞相制度 D.实行八股取士

2.明清时期,如果你到京城参加科举考试,要想获得好成绩,你必须做到的是( )

A.钻研“四书”“五经”,不能自由发挥自己的见解

B.熟读《道德经》

C.遣词造句要无所忌讳,围绕时政提出创新观点

D.熟读唐诗、宋词、《史记》《资治通鉴》等

3.朱元璋曾强制规定农民有田5至10亩者,须栽种桑、麻、棉各半亩,10亩以上的家庭更是要翻倍。这一举措( )

A.有助于手工业的发展 B.促进了人口迅速增长

C.否定了重视农业政策 D.体现了休养生息理念

4.“自永乐三年(1405年)奉使西洋,迨今七次,所历番国,由占城国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里。”材料描述的是( )

A.郑和下西洋 B.郑成功收复台湾

C.戚继光抗倭 D.玄奘西行

5.明朝抗倭将领戚继光不仅是著名的军事家和诗人,更是我国历史上一位伟大的民族英雄。下列关于他的说法,正确的是( )

A.赶走了盘踞澳门的葡萄牙殖民者

B.抵抗了辽军的大举南下

C.平定了准噶尔部的叛乱

D.解除了我国东南沿海的倭患

6.《本草纲目》流传到欧洲之后,被西方国家称为“东方医药巨典”。下列对这一巨典描述不正确的是( )

A.作者是著名医药学家李时珍

B.作者发明了“麻沸散”,创编了“五禽戏”

C.总结了我国古代药物学成就

D.广为流传,被翻译成多种文字

7.明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,与文字相映成趣,为后世提供了宝贵的实证性资料。下面图片反映了明朝农业和手工业生产技术的面貌,它们最有可能出自( )

A.《齐民要术》 B.《天工开物》 C.《本草纲目》 D.《资治通鉴》

8.“居庸之险不在关而在八达岭。”八达岭长城(下图所示)是明长城的一个隘口,是居庸关的重要前哨。下列关于八达岭长城的说法,正确的是( )

A.体现了中国古代人民的智慧 B.抵御了倭寇的侵略

C.隔断了各民族之间的联系 D.阻挡了匈奴入侵中原地区

9.清朝时,一位来中国的外国使节,在看到一处雄伟的建筑时虔诚跪地,并说道:“我这一跪,跪的不是中国的帝王,而是中国伟大的建筑。”他口中的“伟大的建筑”指的是( )

A.赵州桥 B.大运河 C.明长城 D.紫禁城

10.《陕西通志》曾记载1628年陕西北部遭受旱灾后的情形:“民争采山间蓬草而食……尽矣,则剥树皮而食……尽矣,则又掘山中石块而食。”材料反映的状况导致了( )

A.李自成起义 B.吴三桂降清 C.金改国号为清 D.崇祯帝登基

11.明末清初的思想家顾炎武在抨击明朝的一项统治政策时,认为它束缚思想、扼杀创造力,其危害“等于焚书”。他抨击的是( )

A.设立“三司” B.废除丞相制度

C.八股取士 D.分封诸子为王

12.“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞(盘踞),今余既来索,则地当归我……”对殖民者提出这一正义要求的民族英雄是 ( )

A.戚继光 B.郑成功 C.郑和 D.李自成

13.康熙帝平定准噶尔部噶尔丹叛乱与乾隆帝平定大、小和卓叛乱的共同作用是( )

A.巩固了多民族国家的统一

B.驱逐了侵略者,捍卫了民族独立

C.增强了清政府对西藏地区的统治

D.保障了边疆与沿海地区的安宁

14.新疆自古以来就是中国的领土。早在西汉时期,中央政府便设置西域都护,总管西域事务。清朝乾隆时期设置的管理新疆的机构是( )

A.伊犁将军 B.盛京将军

C.驻藏大臣 D.乌里雅苏台将军

15.为了保卫祖国疆土,清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军,沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题。材料中命令“清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军”的是( )

A.顺治帝 B.康熙帝 C.雍正帝 D.乾隆帝

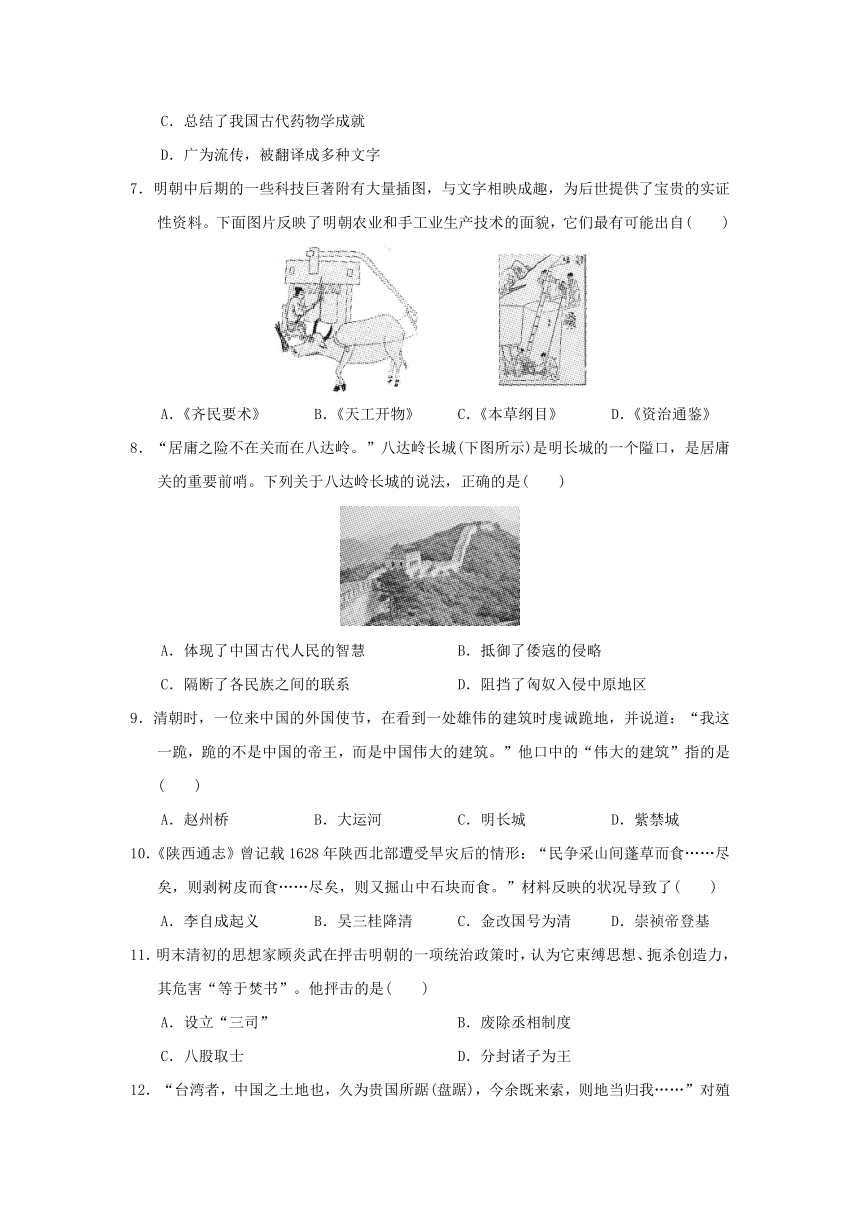

16.下面示意图呈现了中国古代对某一地区加强管辖的历史脉络。据此判断,这一地区应该是( )

A.新疆 B.台湾 C.西藏 D.云南

17.明末清初,广东的佛山镇以冶铁业发迹,江西的景德镇以陶瓷业扬名,河南的朱仙镇以集商贾繁兴。这表明当时( )

A.水陆交通发达 B.工商业市镇的发展

C.商帮资本雄厚 D.经济总量居世界首位

18.这一机构的办事特点是“勤、速、密”,且“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也”。该机构是 ( )

A.锦衣卫 B.军机处 C.中书省 D.六部

19.清代黄遵宪在《番客篇》中写道:“国初海禁严,立意比驱鳄。借端累无辜,此事实大错。”以下是对此诗中提到的“国初”的政策所做的分析,其中错误的是( )

A.该政策禁止一切对外贸易活动

B.这是闭关锁国政策的体现

C.主观上有维护清朝统治的意图

D.这是重农抑商政策在特定时期特定领域的体现

20.下面三幅图片是张明同学搜集的研究性学习材料。据此可知,其研究的主题是( )

A.传统节日的起源 B.行省制度的创立

C.经济重心的南移 D.文学艺术的发展

二、非选择题(共40分)

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

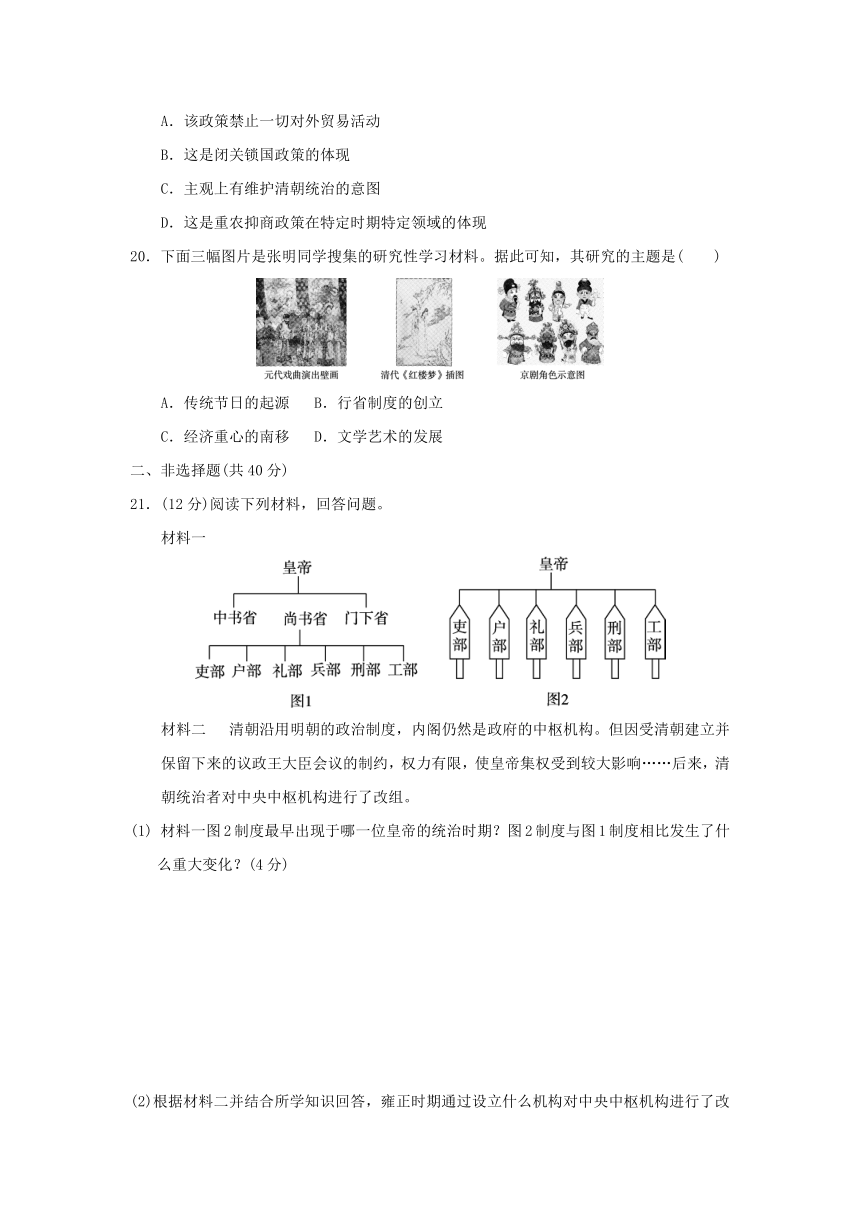

材料一

材料二 清朝沿用明朝的政治制度,内阁仍然是政府的中枢机构。但因受清朝建立并保留下来的议政王大臣会议的制约,权力有限,使皇帝集权受到较大影响……后来,清朝统治者对中央中枢机构进行了改组。

(1) 材料一图2制度最早出现于哪一位皇帝的统治时期?图2制度与图1制度相比发生了什么重大变化?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识回答,雍正时期通过设立什么机构对中央中枢机构进行了改组? 该机构的职能是什么?(4分)

(3)综合上述材料,谈谈你对中国古代政治制度设计的认识。(4分)

22.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 乾隆时经济很繁荣,从纵向比较,超过汉唐。汉代人口峰值五千万,而乾隆时人口达三亿,显然清朝的农业养活了几倍于汉唐时的人口,十八世纪全世界人口为九亿,清朝养活了三分之一人口。

——戴逸《清史三百年》

材料二 乾隆晚年,人口压力越来越重,社会矛盾和危机越积越深。而官僚体系百务废弛,恰恰给矛盾危机提供了迅速发育的机会,其中最明显的表现就是游民的大量出现和形成组织……南方沿海海盗越来越猖獗……大规模社会动荡的前奏已经缓缓奏响。

——《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

材料三 马嘎尔尼认为:“当我们每天都在艺术和科学领域前进时,他们实际上正在变成半野蛮人。一个专制帝国,几百年都没有什么进步,最终他将重新堕落到野蛮和贫困状态。清朝不过是一个泥足巨人,只要轻轻一抵就可以把他打倒在地。”

——斯当东《英使谒见乾隆纪实》

(1)根据材料一,简述清朝前期社会经济的显著特征。(2分)

(2)根据材料二,概括乾隆晚年的社会状况。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析马嘎尔尼认为清朝“几百年都没有什么进步”的原因。(4分)

(4)综合以上材料,归纳清朝的时代特征。(2分)

23.(16分)阅读下列材料,回答问题

材料一 宋代文人最常用也最擅长的创作形式,却是词。较之于唐诗,宋词的表现力似乎更自由、更抒情,也更契合风雨飘摇的时代际遇,更能表达文人的内心世界……元曲是元代兴起的一种韵文文学,包括杂剧和散曲。在音乐素材上,博采兼收金元时期流行的民间音乐,包括汉族民歌和北方少数民族民歌的曲调。

——摘编自冯天瑜等《中国文化史》

材料二 明清是小说繁荣的时代,明代小说集“三言”“二拍”近200篇作品中,超过二分之一篇目的故事主角为市井中人,小说描写市民小人物的喜怒哀乐,与市民日常生活密切相关的米铺酱铺、街头巷尾、市场码头等地方成为小说主要描写的场景。

——《三言两拍资料》

(1)综合上述材料并结合所学知识,总结我国古代文学创作呈现出怎样的变化趋势,并分析呈现这一变化趋势的原因。(8分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,以“传承传统文化,增强中华民族的文化自信”为主题,写一篇200字左右的历史小论文。(要求:题目自拟,观点明确,史论结合,条理清晰。8分)

答案

一、1.C 2.A 3.A 4.A 5.D 6.B 7.B 8.A 9.D

10.A 11.C 12.B 13.A 14.A 15.B 16.C 17.B

18.B 19.A 20.D

二、21.(1)皇帝:朱元璋(明太祖)。(2分)变化:废除了中书省和丞相制度。(2分)

(2)机构:军机处。(2分)职能:照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。(2分)

(3)政治制度的作用是加强君主专制;政治制度不断创新,以巩固统治为目的。(一点2分,共4分)

22.(1)社会经济十分繁荣;农业发达。(一点1分,共2分)

(2)人口迅速膨胀,人地矛盾逐渐突出;流民四起;外来殖民者侵略;社会危机凸显。(一点1分,共4分)

(3)政治上,清朝进一步强化君主专制,落后于世界发展潮流;经济上,自然经济仍占主导地位,政府固守重农抑商政策。(一点2分,共4分)

(4)清朝是盛世下的落日余晖,是封建社会的衰落时期。(2分)

23.(1)趋势:由高雅到通俗;由韵文到小说。(4分)原因:商品经济的发展;市民阶层的壮大。(一点2分,共4分)

(2)【示例】传承优秀传统文化,铸就中华文化新辉煌

唐诗、宋词、元曲、明清小说都是我国优秀传统文化的重要组成部分,是世界文学宝库中的瑰宝,这是中华民族文化自信的历史基础。中华民族拥有五千多年辉煌灿烂的文化,一直没有中断过,这是文化史上的奇迹。中华优秀传统文化是中华民族一代代的积淀,是人民智慧的结晶,它传承了民族精神,代表了最核心的竞争力。在建设中国特色社会主义的今天,我们要坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌,建设社会主义文化强国。

(评分标准:题目1分;论述6分,至少2个论据;结构完整,有条理和逻辑1分)

一、选择题(每小题3分,共60分)

1.《明太祖实录》中记载:“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”与此材料相关的举措是( )

A.取消行中书省 B.设立锦衣卫

C.废除丞相制度 D.实行八股取士

2.明清时期,如果你到京城参加科举考试,要想获得好成绩,你必须做到的是( )

A.钻研“四书”“五经”,不能自由发挥自己的见解

B.熟读《道德经》

C.遣词造句要无所忌讳,围绕时政提出创新观点

D.熟读唐诗、宋词、《史记》《资治通鉴》等

3.朱元璋曾强制规定农民有田5至10亩者,须栽种桑、麻、棉各半亩,10亩以上的家庭更是要翻倍。这一举措( )

A.有助于手工业的发展 B.促进了人口迅速增长

C.否定了重视农业政策 D.体现了休养生息理念

4.“自永乐三年(1405年)奉使西洋,迨今七次,所历番国,由占城国……大小凡三十余国,涉沧溟十万余里。”材料描述的是( )

A.郑和下西洋 B.郑成功收复台湾

C.戚继光抗倭 D.玄奘西行

5.明朝抗倭将领戚继光不仅是著名的军事家和诗人,更是我国历史上一位伟大的民族英雄。下列关于他的说法,正确的是( )

A.赶走了盘踞澳门的葡萄牙殖民者

B.抵抗了辽军的大举南下

C.平定了准噶尔部的叛乱

D.解除了我国东南沿海的倭患

6.《本草纲目》流传到欧洲之后,被西方国家称为“东方医药巨典”。下列对这一巨典描述不正确的是( )

A.作者是著名医药学家李时珍

B.作者发明了“麻沸散”,创编了“五禽戏”

C.总结了我国古代药物学成就

D.广为流传,被翻译成多种文字

7.明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,与文字相映成趣,为后世提供了宝贵的实证性资料。下面图片反映了明朝农业和手工业生产技术的面貌,它们最有可能出自( )

A.《齐民要术》 B.《天工开物》 C.《本草纲目》 D.《资治通鉴》

8.“居庸之险不在关而在八达岭。”八达岭长城(下图所示)是明长城的一个隘口,是居庸关的重要前哨。下列关于八达岭长城的说法,正确的是( )

A.体现了中国古代人民的智慧 B.抵御了倭寇的侵略

C.隔断了各民族之间的联系 D.阻挡了匈奴入侵中原地区

9.清朝时,一位来中国的外国使节,在看到一处雄伟的建筑时虔诚跪地,并说道:“我这一跪,跪的不是中国的帝王,而是中国伟大的建筑。”他口中的“伟大的建筑”指的是( )

A.赵州桥 B.大运河 C.明长城 D.紫禁城

10.《陕西通志》曾记载1628年陕西北部遭受旱灾后的情形:“民争采山间蓬草而食……尽矣,则剥树皮而食……尽矣,则又掘山中石块而食。”材料反映的状况导致了( )

A.李自成起义 B.吴三桂降清 C.金改国号为清 D.崇祯帝登基

11.明末清初的思想家顾炎武在抨击明朝的一项统治政策时,认为它束缚思想、扼杀创造力,其危害“等于焚书”。他抨击的是( )

A.设立“三司” B.废除丞相制度

C.八股取士 D.分封诸子为王

12.“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞(盘踞),今余既来索,则地当归我……”对殖民者提出这一正义要求的民族英雄是 ( )

A.戚继光 B.郑成功 C.郑和 D.李自成

13.康熙帝平定准噶尔部噶尔丹叛乱与乾隆帝平定大、小和卓叛乱的共同作用是( )

A.巩固了多民族国家的统一

B.驱逐了侵略者,捍卫了民族独立

C.增强了清政府对西藏地区的统治

D.保障了边疆与沿海地区的安宁

14.新疆自古以来就是中国的领土。早在西汉时期,中央政府便设置西域都护,总管西域事务。清朝乾隆时期设置的管理新疆的机构是( )

A.伊犁将军 B.盛京将军

C.驻藏大臣 D.乌里雅苏台将军

15.为了保卫祖国疆土,清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军,沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题。材料中命令“清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军”的是( )

A.顺治帝 B.康熙帝 C.雍正帝 D.乾隆帝

16.下面示意图呈现了中国古代对某一地区加强管辖的历史脉络。据此判断,这一地区应该是( )

A.新疆 B.台湾 C.西藏 D.云南

17.明末清初,广东的佛山镇以冶铁业发迹,江西的景德镇以陶瓷业扬名,河南的朱仙镇以集商贾繁兴。这表明当时( )

A.水陆交通发达 B.工商业市镇的发展

C.商帮资本雄厚 D.经济总量居世界首位

18.这一机构的办事特点是“勤、速、密”,且“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也”。该机构是 ( )

A.锦衣卫 B.军机处 C.中书省 D.六部

19.清代黄遵宪在《番客篇》中写道:“国初海禁严,立意比驱鳄。借端累无辜,此事实大错。”以下是对此诗中提到的“国初”的政策所做的分析,其中错误的是( )

A.该政策禁止一切对外贸易活动

B.这是闭关锁国政策的体现

C.主观上有维护清朝统治的意图

D.这是重农抑商政策在特定时期特定领域的体现

20.下面三幅图片是张明同学搜集的研究性学习材料。据此可知,其研究的主题是( )

A.传统节日的起源 B.行省制度的创立

C.经济重心的南移 D.文学艺术的发展

二、非选择题(共40分)

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 清朝沿用明朝的政治制度,内阁仍然是政府的中枢机构。但因受清朝建立并保留下来的议政王大臣会议的制约,权力有限,使皇帝集权受到较大影响……后来,清朝统治者对中央中枢机构进行了改组。

(1) 材料一图2制度最早出现于哪一位皇帝的统治时期?图2制度与图1制度相比发生了什么重大变化?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识回答,雍正时期通过设立什么机构对中央中枢机构进行了改组? 该机构的职能是什么?(4分)

(3)综合上述材料,谈谈你对中国古代政治制度设计的认识。(4分)

22.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 乾隆时经济很繁荣,从纵向比较,超过汉唐。汉代人口峰值五千万,而乾隆时人口达三亿,显然清朝的农业养活了几倍于汉唐时的人口,十八世纪全世界人口为九亿,清朝养活了三分之一人口。

——戴逸《清史三百年》

材料二 乾隆晚年,人口压力越来越重,社会矛盾和危机越积越深。而官僚体系百务废弛,恰恰给矛盾危机提供了迅速发育的机会,其中最明显的表现就是游民的大量出现和形成组织……南方沿海海盗越来越猖獗……大规模社会动荡的前奏已经缓缓奏响。

——《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

材料三 马嘎尔尼认为:“当我们每天都在艺术和科学领域前进时,他们实际上正在变成半野蛮人。一个专制帝国,几百年都没有什么进步,最终他将重新堕落到野蛮和贫困状态。清朝不过是一个泥足巨人,只要轻轻一抵就可以把他打倒在地。”

——斯当东《英使谒见乾隆纪实》

(1)根据材料一,简述清朝前期社会经济的显著特征。(2分)

(2)根据材料二,概括乾隆晚年的社会状况。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析马嘎尔尼认为清朝“几百年都没有什么进步”的原因。(4分)

(4)综合以上材料,归纳清朝的时代特征。(2分)

23.(16分)阅读下列材料,回答问题

材料一 宋代文人最常用也最擅长的创作形式,却是词。较之于唐诗,宋词的表现力似乎更自由、更抒情,也更契合风雨飘摇的时代际遇,更能表达文人的内心世界……元曲是元代兴起的一种韵文文学,包括杂剧和散曲。在音乐素材上,博采兼收金元时期流行的民间音乐,包括汉族民歌和北方少数民族民歌的曲调。

——摘编自冯天瑜等《中国文化史》

材料二 明清是小说繁荣的时代,明代小说集“三言”“二拍”近200篇作品中,超过二分之一篇目的故事主角为市井中人,小说描写市民小人物的喜怒哀乐,与市民日常生活密切相关的米铺酱铺、街头巷尾、市场码头等地方成为小说主要描写的场景。

——《三言两拍资料》

(1)综合上述材料并结合所学知识,总结我国古代文学创作呈现出怎样的变化趋势,并分析呈现这一变化趋势的原因。(8分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,以“传承传统文化,增强中华民族的文化自信”为主题,写一篇200字左右的历史小论文。(要求:题目自拟,观点明确,史论结合,条理清晰。8分)

答案

一、1.C 2.A 3.A 4.A 5.D 6.B 7.B 8.A 9.D

10.A 11.C 12.B 13.A 14.A 15.B 16.C 17.B

18.B 19.A 20.D

二、21.(1)皇帝:朱元璋(明太祖)。(2分)变化:废除了中书省和丞相制度。(2分)

(2)机构:军机处。(2分)职能:照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行。(2分)

(3)政治制度的作用是加强君主专制;政治制度不断创新,以巩固统治为目的。(一点2分,共4分)

22.(1)社会经济十分繁荣;农业发达。(一点1分,共2分)

(2)人口迅速膨胀,人地矛盾逐渐突出;流民四起;外来殖民者侵略;社会危机凸显。(一点1分,共4分)

(3)政治上,清朝进一步强化君主专制,落后于世界发展潮流;经济上,自然经济仍占主导地位,政府固守重农抑商政策。(一点2分,共4分)

(4)清朝是盛世下的落日余晖,是封建社会的衰落时期。(2分)

23.(1)趋势:由高雅到通俗;由韵文到小说。(4分)原因:商品经济的发展;市民阶层的壮大。(一点2分,共4分)

(2)【示例】传承优秀传统文化,铸就中华文化新辉煌

唐诗、宋词、元曲、明清小说都是我国优秀传统文化的重要组成部分,是世界文学宝库中的瑰宝,这是中华民族文化自信的历史基础。中华民族拥有五千多年辉煌灿烂的文化,一直没有中断过,这是文化史上的奇迹。中华优秀传统文化是中华民族一代代的积淀,是人民智慧的结晶,它传承了民族精神,代表了最核心的竞争力。在建设中国特色社会主义的今天,我们要坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌,建设社会主义文化强国。

(评分标准:题目1分;论述6分,至少2个论据;结构完整,有条理和逻辑1分)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源