第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 34.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-02 21:58:35 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

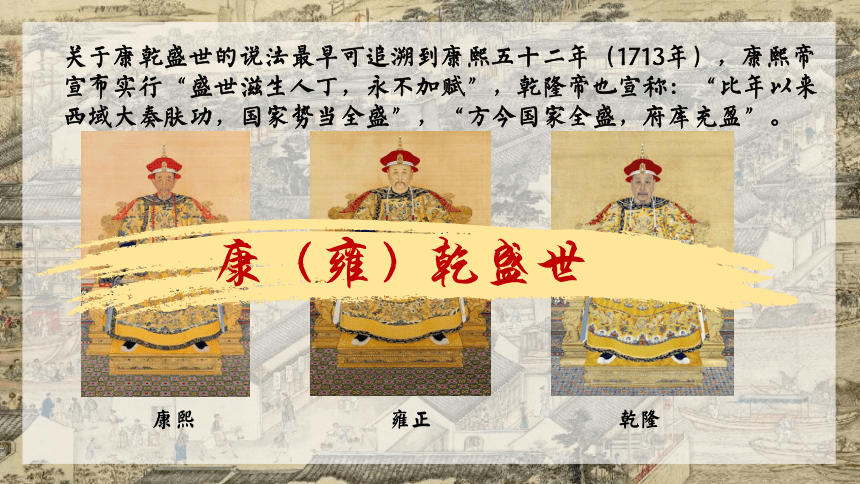

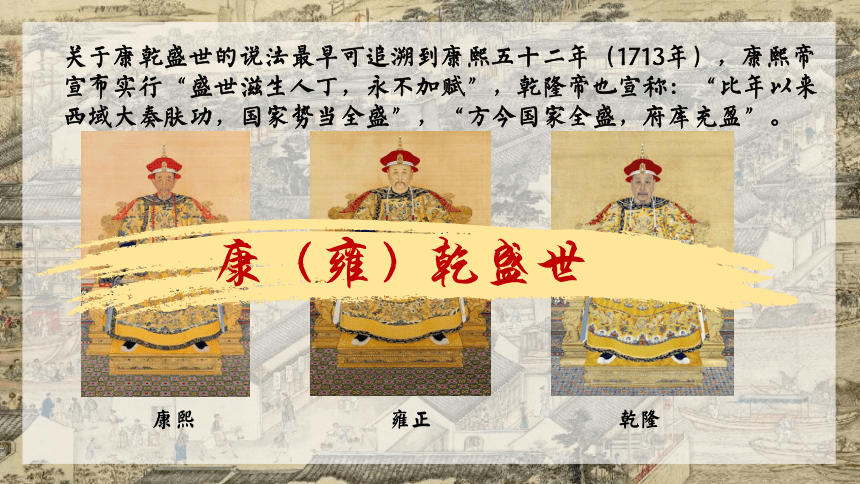

康熙

乾隆

雍正

关于康乾盛世的说法最早可追溯到康熙五十二年(1713年),康熙帝宣布实行“盛世滋生人丁,永不加赋”,乾隆帝也宣称:“比年以来西域大奏肤功,国家势当全盛”,“方今国家全盛,府库充盈”。

康(雍)乾盛世

“这是最好的时代,也是最坏的时代”

“惟我国家,治化昌明,超轶三代,幅员之广,生齿之繁,亘古未有。臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷......”

——清宫画师徐扬记于题跋

《盛世滋生图》

又名《姑苏繁华图》

清朝前期社会经济的发展

统编版七年级下册第三单元第19课

一、社会经济之本

——农业生产的恢复和发展

农业

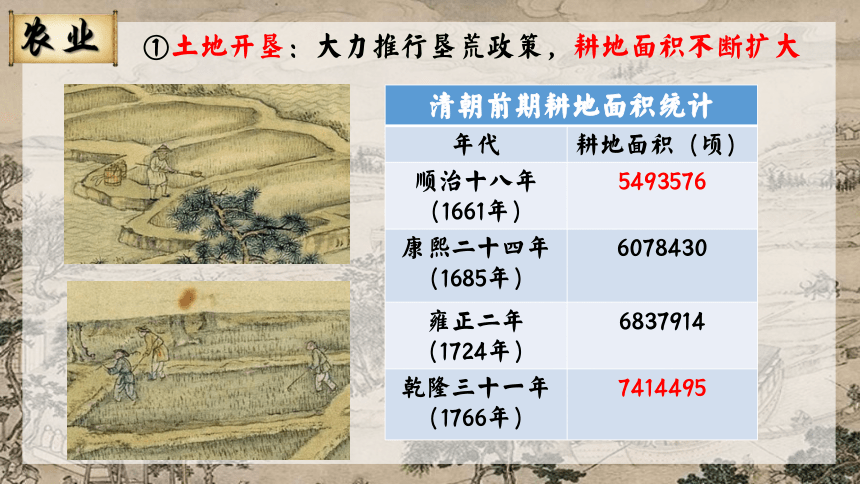

①土地开垦:大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大

清朝前期耕地面积统计 年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

农业

①土地开垦:大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大

清朝开荒执照

膏腴荒弃,岂不可惜?嗣后凡有可垦之处,听民相度自垦......此成宪也。

——雍正

农业

②兴修水利:治理大河,修建水利工程

自康熙十七年(公元1678年)实施治黄,历三十年,肆虐半个多世纪的黄淮水患得以根治,黄河“安澜顺轨百有余年”,农业连年丰收。乾隆时继续大规模兴修水利,实行高投入,又胜过前朝。总计“河工、海塘,以亿万计”。 ——《中国古代经济》

清代治河专著:

靳辅《治河方略》;张霭生《河防述言》;陈潢《历代河防统纂康基田《河渠纪闻》;张伯行《居济一得》;王安一《安澜纪要》

《黄河筑堤图》

农业

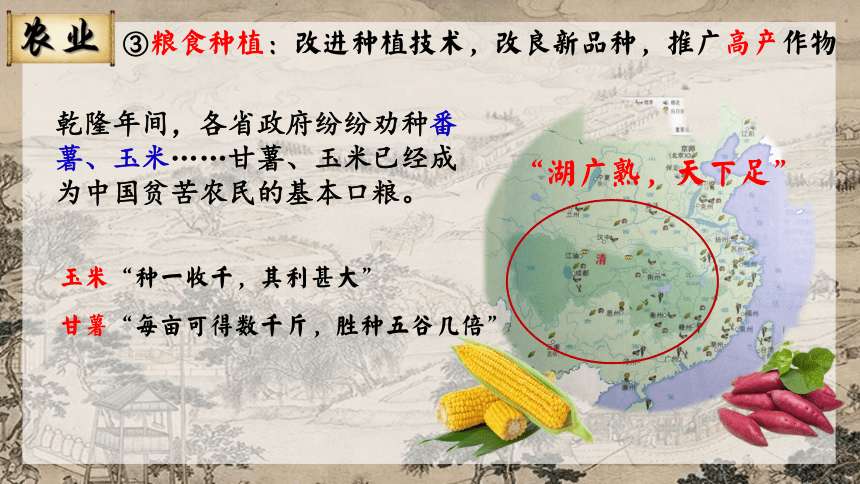

③粮食种植:改进种植技术,改良新品种,推广高产作物

“湖广熟,天下足”

玉米“种一收千,其利甚大”

甘薯“每亩可得数千斤,胜种五谷几倍”

乾隆年间,各省政府纷纷劝种番薯、玉米……甘薯、玉米已经成为中国贫苦农民的基本口粮。

农业

③经济作物种植:品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、花卉、水果等种植面积扩大

乾隆:“种植粮食之外,还可以种棉、茶、杂果、时蔬、竹木等(经济作物)作为生财之计。

——《居官日省录》

唐宋以来,中国的经济重心开始南移,江南地区逐渐成为中国经济的枢纽。经过数百年的人口迁移与持续开发之后,人多地少、耕地紧张,成了明代江南地区农业生产的大问题。江南地区也是一个重赋的地区。所以农民就要通过减少耕地转种植经济作物来寻找出路。

——朱小田

二、社会经济之兴

——手工业和商业的发展

手工业

①手工业各行业都有很大的发展,品种繁多,产品精良

丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业

大红缎团花纹吉服袍(清代)

现藏于江宁织造博物馆

雪青色缎百蝶纹氅衣(清代)

现藏于江宁织造博物馆

织造

黄地珐琅彩开光婴戏纹瓶(乾隆朝)

珐琅彩双环瓶(乾隆朝)

茶马古道:自唐以来在中国西南和西北地区,以茶叶和马匹为主要交易内容、以马帮为主要运输工具的商品贸易通道。随着清朝制茶业的推广,茶马古道获得了进一步的发展。

手工业

②出现了比较成熟的手工业工场

家庭手工业

工场手工业

“江南大机户拥有织机多者达五六百张,矿治业雇佣劳动的规模也明显高于明朝......到乾隆年间,北方的丝织业也发展起来。如山东莱阳就有十多个丝织手工作坊,产品“多运销烟台转外洋,获利十余万金”。山西潞安府在乾隆年间“其登机鸣杼者,奚啻数千家”,“共有绸机一万三千余张”

生产目的:自用为主,

多余产品进行售卖。

“机户出资,机工出力”

集体劳作,分工合作。

生产目的:以售卖为主

“机户出资、机工出力”的雇佣劳动关系出现标志着资本主义的萌芽

概念辨析

自然经济和商品经济

特点:规模小,以家庭为单位,男耕女织,自给自足(以自用为目的)

自然经济/小农经济

自种农业

家庭手工业

特点:规模较大,由雇主出资雇人进行生产和售卖(以盈利为目的)

商品经济:商品生产和卖出的经济过程

自然经济/小农经济

农业

家庭手工业

在古代封建社会,自然经济(小农经济)占据社会主导地位,商品经济虽与之并存,但所占比重并不大。这与封建王朝的重农抑商政策有关。

商业

①陆路和水路的商旅往来频繁,形成农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

商业

②农村出现繁荣的工商业市镇(盛泽镇、汉口镇)

湖北的汉口镇:武汉三镇之一,地处两江之滨。中国四大名镇之首。

“人烟数十里,贾户数千家”

吴江县的盛泽镇:属于江苏省苏州市吴江区,地处长江三角洲和太湖地区的中心地带。

“舟楫塞港,街道肩摩”

盛泽镇

汉口镇

商业

③大城市工商业非常繁荣(北京/江宁/扬州/苏州/杭州/广州)

苏州“洋货、皮货、绸缎、珠宝、参药诸铺,戏园、游船、酒肆,如山如林,不知几千万人。” 有“贸易之盛,甲于天下”的美名。

《盛世滋生图》又名《姑苏繁华图》,描绘的是苏州的繁荣景象

商业

④形成一些大的商帮(晋商、徽商为代表)

晋商:山西一带的商帮。主要贩卖粮食、食盐、绸缎等。乾隆时经营汇兑、放贷、存款,开设“票号”

票号:古代“私人银行”

商业

④形成一些大的商帮(晋商、徽商为代表)

徽商:安徽一带的商帮。主要从事食盐、典当、茶叶、木材、

粮食、布绸等经营活动。

三、社会经济之危

——璀璨却饥饿的康乾盛世

十八世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识到这一历史真相。历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛。

——戴逸《十八世纪的中国与世界·导言卷》

人口增长、经济繁荣......璀璨盛世的背后,暗藏着怎样的危机?

(数据摘自《清圣祖实录》、《大清会典》、《大清统一志》)

统计时间 人口(百万) 耕地总面积 人均耕地

1661年(顺治十八年) 76.55 485.22 6.34

1753年(乾隆十八年) 183.68 677.58 3.69

1784年(乾隆四十九年) 286.33 700.94 2.45

危机①人口密度加大,人地矛盾突出

承平日久,生齿(人口数量)日繁,盖藏自不能如前充裕......生之者寡,食之者众。朕深忧之。 ——乾隆皇帝查看户口报册有言

危机②开荒垦田,植被遭到破坏,水土流失严重,地力下降

膏腴荒弃,岂不可惜?嗣后凡有可垦之处,听民相度自垦......此成宪也。

——雍正

森林砍伐

水土流失

乾隆晚年,人口压力越来越重,社会矛盾和危机越积越深。而官僚体系百务废弛,国家陷入半瘫痪状态,恰恰给矛盾危机提供了迅速发育的机会,其中最明显的表现就是游民的大量出现和形成组织。

——《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

(

课堂小结

清朝前期社会经济的发展

农业

①土地开垦:耕地面积扩大

②兴修水利:治理大河,修建工程

③粮食作物:改进技术、改良品种,推广高产作物

④经济作物:品种增长,种植面积扩大

手工业

①手工业各门类有很多发展:丝织、棉织、印染、制瓷

②出现了比较成熟的手工业工场,雇佣劳动关系发展

商业

①形成由农村集市、城镇市场、区域性市场、全国性市场组成的商业网

②一些农村地区发展成工商业市镇(盛泽镇、汉口镇等)

③大城市工商业繁荣(北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州)

④出现了一些商帮(晋商、徽商)

危机:人口增长

①人口密度大,人地矛盾突出

②森林受到破坏,水土流失严重

随堂小练

1、清朝时,推广高产作物如玉米、甘薯等,并开垦出大面积耕地。这有利于( )

A. 消除社会贫富差距 B. 改善民族间的隔阂

C. 缓解人口增长压力 D. 促进生态自然环境的恢复

2、清朝前期,出现了很多繁荣的市镇,如“舟楫塞港,街道肩摩”的盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的汉口镇以及拥有“十万烟火”、财富“甲于天下”的苏州。这反映了当时( )

A. 水陆交通发达 B. 农业不断发展 C. 城镇商业繁荣 D. 人口增长迅速

3、“雍正时期(1734年),全国人口约1.09亿,人均耕地面积7.5亩;嘉庆时期(1812年),全国人口达3.33亿,人均耕地面积约为2.3亩。”上述材料反映出清朝( )

A.土地兼并有所好转 B. 传统农业逐渐没落

C. 人地矛盾日益突出 D. 重农抑商政策失败

C

C

C

康熙

乾隆

雍正

关于康乾盛世的说法最早可追溯到康熙五十二年(1713年),康熙帝宣布实行“盛世滋生人丁,永不加赋”,乾隆帝也宣称:“比年以来西域大奏肤功,国家势当全盛”,“方今国家全盛,府库充盈”。

康(雍)乾盛世

“这是最好的时代,也是最坏的时代”

“惟我国家,治化昌明,超轶三代,幅员之广,生齿之繁,亘古未有。臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷......”

——清宫画师徐扬记于题跋

《盛世滋生图》

又名《姑苏繁华图》

清朝前期社会经济的发展

统编版七年级下册第三单元第19课

一、社会经济之本

——农业生产的恢复和发展

农业

①土地开垦:大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大

清朝前期耕地面积统计 年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

农业

①土地开垦:大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大

清朝开荒执照

膏腴荒弃,岂不可惜?嗣后凡有可垦之处,听民相度自垦......此成宪也。

——雍正

农业

②兴修水利:治理大河,修建水利工程

自康熙十七年(公元1678年)实施治黄,历三十年,肆虐半个多世纪的黄淮水患得以根治,黄河“安澜顺轨百有余年”,农业连年丰收。乾隆时继续大规模兴修水利,实行高投入,又胜过前朝。总计“河工、海塘,以亿万计”。 ——《中国古代经济》

清代治河专著:

靳辅《治河方略》;张霭生《河防述言》;陈潢《历代河防统纂康基田《河渠纪闻》;张伯行《居济一得》;王安一《安澜纪要》

《黄河筑堤图》

农业

③粮食种植:改进种植技术,改良新品种,推广高产作物

“湖广熟,天下足”

玉米“种一收千,其利甚大”

甘薯“每亩可得数千斤,胜种五谷几倍”

乾隆年间,各省政府纷纷劝种番薯、玉米……甘薯、玉米已经成为中国贫苦农民的基本口粮。

农业

③经济作物种植:品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、花卉、水果等种植面积扩大

乾隆:“种植粮食之外,还可以种棉、茶、杂果、时蔬、竹木等(经济作物)作为生财之计。

——《居官日省录》

唐宋以来,中国的经济重心开始南移,江南地区逐渐成为中国经济的枢纽。经过数百年的人口迁移与持续开发之后,人多地少、耕地紧张,成了明代江南地区农业生产的大问题。江南地区也是一个重赋的地区。所以农民就要通过减少耕地转种植经济作物来寻找出路。

——朱小田

二、社会经济之兴

——手工业和商业的发展

手工业

①手工业各行业都有很大的发展,品种繁多,产品精良

丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业

大红缎团花纹吉服袍(清代)

现藏于江宁织造博物馆

雪青色缎百蝶纹氅衣(清代)

现藏于江宁织造博物馆

织造

黄地珐琅彩开光婴戏纹瓶(乾隆朝)

珐琅彩双环瓶(乾隆朝)

茶马古道:自唐以来在中国西南和西北地区,以茶叶和马匹为主要交易内容、以马帮为主要运输工具的商品贸易通道。随着清朝制茶业的推广,茶马古道获得了进一步的发展。

手工业

②出现了比较成熟的手工业工场

家庭手工业

工场手工业

“江南大机户拥有织机多者达五六百张,矿治业雇佣劳动的规模也明显高于明朝......到乾隆年间,北方的丝织业也发展起来。如山东莱阳就有十多个丝织手工作坊,产品“多运销烟台转外洋,获利十余万金”。山西潞安府在乾隆年间“其登机鸣杼者,奚啻数千家”,“共有绸机一万三千余张”

生产目的:自用为主,

多余产品进行售卖。

“机户出资,机工出力”

集体劳作,分工合作。

生产目的:以售卖为主

“机户出资、机工出力”的雇佣劳动关系出现标志着资本主义的萌芽

概念辨析

自然经济和商品经济

特点:规模小,以家庭为单位,男耕女织,自给自足(以自用为目的)

自然经济/小农经济

自种农业

家庭手工业

特点:规模较大,由雇主出资雇人进行生产和售卖(以盈利为目的)

商品经济:商品生产和卖出的经济过程

自然经济/小农经济

农业

家庭手工业

在古代封建社会,自然经济(小农经济)占据社会主导地位,商品经济虽与之并存,但所占比重并不大。这与封建王朝的重农抑商政策有关。

商业

①陆路和水路的商旅往来频繁,形成农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

商业

②农村出现繁荣的工商业市镇(盛泽镇、汉口镇)

湖北的汉口镇:武汉三镇之一,地处两江之滨。中国四大名镇之首。

“人烟数十里,贾户数千家”

吴江县的盛泽镇:属于江苏省苏州市吴江区,地处长江三角洲和太湖地区的中心地带。

“舟楫塞港,街道肩摩”

盛泽镇

汉口镇

商业

③大城市工商业非常繁荣(北京/江宁/扬州/苏州/杭州/广州)

苏州“洋货、皮货、绸缎、珠宝、参药诸铺,戏园、游船、酒肆,如山如林,不知几千万人。” 有“贸易之盛,甲于天下”的美名。

《盛世滋生图》又名《姑苏繁华图》,描绘的是苏州的繁荣景象

商业

④形成一些大的商帮(晋商、徽商为代表)

晋商:山西一带的商帮。主要贩卖粮食、食盐、绸缎等。乾隆时经营汇兑、放贷、存款,开设“票号”

票号:古代“私人银行”

商业

④形成一些大的商帮(晋商、徽商为代表)

徽商:安徽一带的商帮。主要从事食盐、典当、茶叶、木材、

粮食、布绸等经营活动。

三、社会经济之危

——璀璨却饥饿的康乾盛世

十八世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识到这一历史真相。历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛。

——戴逸《十八世纪的中国与世界·导言卷》

人口增长、经济繁荣......璀璨盛世的背后,暗藏着怎样的危机?

(数据摘自《清圣祖实录》、《大清会典》、《大清统一志》)

统计时间 人口(百万) 耕地总面积 人均耕地

1661年(顺治十八年) 76.55 485.22 6.34

1753年(乾隆十八年) 183.68 677.58 3.69

1784年(乾隆四十九年) 286.33 700.94 2.45

危机①人口密度加大,人地矛盾突出

承平日久,生齿(人口数量)日繁,盖藏自不能如前充裕......生之者寡,食之者众。朕深忧之。 ——乾隆皇帝查看户口报册有言

危机②开荒垦田,植被遭到破坏,水土流失严重,地力下降

膏腴荒弃,岂不可惜?嗣后凡有可垦之处,听民相度自垦......此成宪也。

——雍正

森林砍伐

水土流失

乾隆晚年,人口压力越来越重,社会矛盾和危机越积越深。而官僚体系百务废弛,国家陷入半瘫痪状态,恰恰给矛盾危机提供了迅速发育的机会,其中最明显的表现就是游民的大量出现和形成组织。

——《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》

(

课堂小结

清朝前期社会经济的发展

农业

①土地开垦:耕地面积扩大

②兴修水利:治理大河,修建工程

③粮食作物:改进技术、改良品种,推广高产作物

④经济作物:品种增长,种植面积扩大

手工业

①手工业各门类有很多发展:丝织、棉织、印染、制瓷

②出现了比较成熟的手工业工场,雇佣劳动关系发展

商业

①形成由农村集市、城镇市场、区域性市场、全国性市场组成的商业网

②一些农村地区发展成工商业市镇(盛泽镇、汉口镇等)

③大城市工商业繁荣(北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州)

④出现了一些商帮(晋商、徽商)

危机:人口增长

①人口密度大,人地矛盾突出

②森林受到破坏,水土流失严重

随堂小练

1、清朝时,推广高产作物如玉米、甘薯等,并开垦出大面积耕地。这有利于( )

A. 消除社会贫富差距 B. 改善民族间的隔阂

C. 缓解人口增长压力 D. 促进生态自然环境的恢复

2、清朝前期,出现了很多繁荣的市镇,如“舟楫塞港,街道肩摩”的盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家”的汉口镇以及拥有“十万烟火”、财富“甲于天下”的苏州。这反映了当时( )

A. 水陆交通发达 B. 农业不断发展 C. 城镇商业繁荣 D. 人口增长迅速

3、“雍正时期(1734年),全国人口约1.09亿,人均耕地面积7.5亩;嘉庆时期(1812年),全国人口达3.33亿,人均耕地面积约为2.3亩。”上述材料反映出清朝( )

A.土地兼并有所好转 B. 传统农业逐渐没落

C. 人地矛盾日益突出 D. 重农抑商政策失败

C

C

C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源