八年级下册 第三单元 9 桃花源记 课时练习(含答案 解析)

文档属性

| 名称 | 八年级下册 第三单元 9 桃花源记 课时练习(含答案 解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-06-03 00:07:41 | ||

图片预览

文档简介

桃花源记 课时作业

单选题

1.下列语句中加下划线的词不属于词类活用的一项是()

A. 复前行,欲穷其林 B. 便扶向路

C. 处处志之 D. 渔人甚异之

2.下列句子中加下划线的词语古今义相同的一项是( )

A. 芳草鲜美,落英缤纷。 B. 黄发垂髫,并怡然自乐。

C. 乃不知有汉,无论魏晋。 D. 阡陌交通,鸡犬相闻。

3.下面加下划线的词语古今意义或用法相同的一项是()

A. 无论魏晋 B. 与妻子邑人来此绝境

C. 盗窃乱贼而不作 D. 食不饱,力不足,才美不外见

4.下列各句的文言句式不同于其他三项的一项是()

A. 南阳刘子骥,高尚士也 B. 如鸣珮环

C. 全石以为底 D. 卷石底以出

5.下列各项中,加点字的注音完全正确的一项是( )

A. 落英缤纷(bīn) 豁然开朗(huò) 土地平旷(kuàng) 屋舍俨然(yán)

B. 阡陌交通(qiān) 黄发垂髫(tiáo) 怡然自乐(yí) 便要还家(yào)

C. 咸来问讯(xián) 妻子邑人(yì) 刘子骥(jì) 及郡下(jùn)

D. 皆叹惋(wǎn) 往来种作(zhòng) 诣太守(zhǐ) 遣人(qiǎn)

6.下列句子中加下划线的词语意思相同的一项是()

A. 此人一一为具言所闻 不足为外人道也

B. 便舍船,从口入 土地平旷,屋舍俨然

C. 见渔人,乃大惊 乃不知有汉,无论魏晋

D. 寻向所志 未果,寻病终

7.请选出下列说法中有误的一项( )

A. 《诗经》是我国最早的诗歌总集,列为“五经”之一。《诗经》中的诗当初都是配乐的歌词,按所配乐曲的性质分为风、雅、颂,其表现手法是赋、比、兴。

B. 阿西莫夫是英国科普作家、科幻小说家,他的代表作有《基地》《新疆域》等。

C. 《回延安》采用陕北民歌“信天游”的形式写成,写了诗人回延安之后激动喜悦的心情,表达了对“母亲延安”的深情。

D. 成语“世外桃源”“豁然开朗”“无人问津”均出自《桃花源记》。

8.依次填入下面这段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

陶渊明的《桃花源记》不仅具有独特的艺术魅力,_____________,无论如何斗转星移,岁月更换,后人只要一读陶诗、陶文,就会心生桃花,暖意融融,悠然自悟,妙不可言。

①还用自己的作品定格、升华、传达了这种感觉

②通过这种奇妙感觉在每个人的心里埋下了一粒桃花源的种子

③这就是以不变应万变,永远平和自然,葆有一颗平常心

④作者不但用亲身的实践诠释了这种最佳的心理状态

⑤而且具有永恒的普世价值

A. ①②④③⑤ B. ①③②④⑤ C. ⑤③④①② D. ⑤③①②④

二、填空题

9.按原文填空。

(1)复行数十步,______。______,______,有良田美池桑竹之属。______,______。其中往来种作,男女衣着,______。黄发垂髫______。

(2)《桃花源记》的作者是______(朝代)著名的诗人______,后人把不受外界影响的地方或幻想中的美好世界称为______。

(3)文中写桃林美景的句子是:______。

(4)根据下列的提示,写出相应的成语。

①未果,寻病终,后遂无问津者。成语:______。

②黄发垂髫,并怡然自乐。成语:______。

10.指出下列句中加下划线词的活用现象并解释。

(1)渔人甚异之

异:____________________________________________________________________________

(2)复前行

前:____________________________________________________________________________

(3)欲穷其林

穷:____________________________________________________________________________

(4)处处志之

志:____________________________________________________________________________

11.给加点的字注音。

豁然______

俨然______

阡陌______

怡然______

垂髫______

郡下______

诣太守______

刘子骥______。

12.解释下面加粗字的意思。

(1)缘溪行______ (2)渔人甚异之______

(3)欲穷其林______ (4)便要还家______

(5)便扶向路______ (6)欣然规往______。

13.补全人物资料卡。

陶渊明(352或365—427年),字__________,又名潜,号__________,浔阳柴桑(今江西省九江市)人。为人恬退,不慕名,不慕利。一生穷困,喜欢喝酒和作诗。中晚年弃官归隐田园,留下了“________________________”(典故)的美谈。

他是中国第一位田园诗人,被称为“古今________诗人之宗”。他的诗跟当时其他诗人所写的诗的风格全不相同,语词平淡,可是意味醇厚。《桃花源记》是他的《桃花源》一诗前面的一篇小记。

14.给下列加下划线的字注音。

间隔( ) 便舍船( )

便要还家( ) 男女衣着( )

阡陌( ) 落英缤纷( )

黄发垂髫( ) 豁然开朗( )

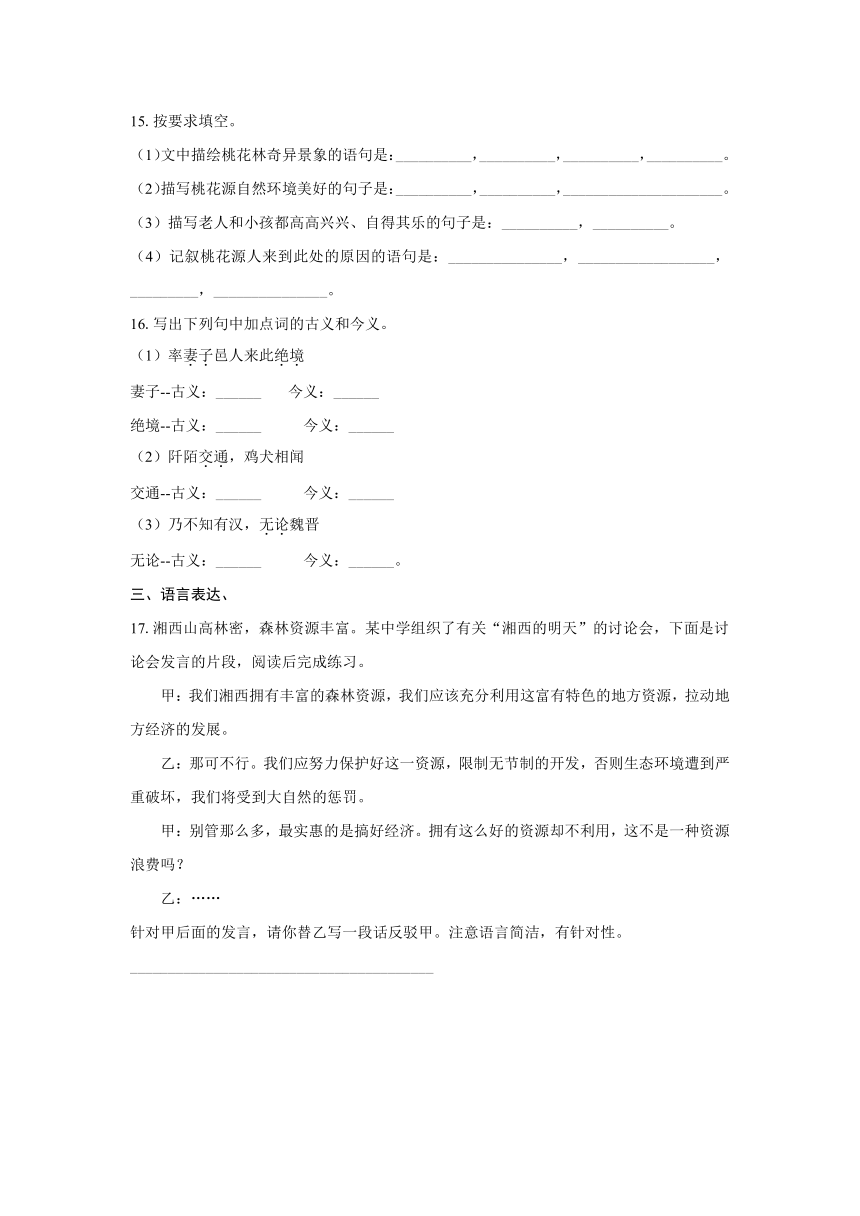

15.按要求填空。

(1)文中描绘桃花林奇异景象的语句是:__________,__________,__________,__________。

(2)描写桃花源自然环境美好的句子是:__________,__________,_____________________。

(3)描写老人和小孩都高高兴兴、自得其乐的句子是:__________,__________。

(4)记叙桃花源人来到此处的原因的语句是:_______________,__________________,_________,_______________。

16.写出下列句中加点词的古义和今义。

(1)率妻子邑人来此绝境

妻子--古义:______ 今义:______

绝境--古义:______ 今义:______

(2)阡陌交通,鸡犬相闻

交通--古义:______ 今义:______

(3)乃不知有汉,无论魏晋

无论--古义:______ 今义:______。

三、语言表达、

17.湘西山高林密,森林资源丰富。某中学组织了有关“湘西的明天”的讨论会,下面是讨论会发言的片段,阅读后完成练习。

甲:我们湘西拥有丰富的森林资源,我们应该充分利用这富有特色的地方资源,拉动地方经济的发展。

乙:那可不行。我们应努力保护好这一资源,限制无节制的开发,否则生态环境遭到严重破坏,我们将受到大自然的惩罚。

甲:别管那么多,最实惠的是搞好经济。拥有这么好的资源却不利用,这不是一种资源浪费吗?

乙:……

针对甲后面的发言,请你替乙写一段话反驳甲。注意语言简洁,有针对性。

________________________________________

答案和解析

1.【答案】B

【解析】A项“穷”是形容词用作动词,尽。

B项“扶”是介词,沿着、顺着。

C项“志”是名词用作动词,做记号。

D项“异”是形容词的意动用法,对……感到惊异。

2.【答案】B

【解析】A.鲜美,古义:新鲜美好。今义:指食物味道好。

B.怡然:愉快的样子。和现代汉语意思一致。

C.无论,古义:不要说,更不必说。今义:连词,表示在任何条件下结果都不会改变。

D.交通,古义:交错相通。今义:指运输事业。

3.【答案】D

【解析】【分析】

本题考查学生理解古今异义词的词义的能力。所谓“古今异义”是指文言词语古义与今义有差别,甚至词义相差很远。这种词义的差异,是由词义发展变化造成的。

【解答】

A.“无论”,古义:不要说,更不必说;今义:和“都”连用,表条件的连词。故A不合题意。

B.“妻子”,古义:妻子儿女,今义:成年男子的配偶。故B不合题意。

C.“贼”,古义:害人;今义:小偷。故C不合题意。

D.不是古今异义词。故D合题意。

故选D。

4.【答案】A

【解析】A项为判断句,其他三项均为倒装句。

B项为谓语前置,应为“如佩环鸣”。

C项为宾语前置,应为“以全石为底”。

D项为主谓倒装,应为“石底卷以出”。

5.【答案】C

【解析】A项,“俨”读“yǎn”。

B项,“要”读“yāo”。

D项,“诣”读“yì”。

C项注音完全正确,故选C。

6.【答案】A

【解析】A.为:介词,对。

B.舍:动词,舍掉,读“shě”/名词,房屋,读“shè”。

C.乃:副词,于是/副词,竟然,表示出乎意料。

D.寻:动词,寻找/副词,不久。

7.【答案】B

【解析】【分析】

本题考查学生对于文学、文体常识的识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。文体常识要注意各种文体的特点。解答此类问题,需要我们在平时的学习中做好积累,对于重点作家、朝代、国籍等必须熟记。

【解答】

ACD.正确。

B有误,阿西莫夫是美国科普作家、科幻小说家。

故选B。

8.【答案】C

【解析】【分析】

本题考查学生排列语序的能力。排序题应做到一看、二找、三抓:一看就是看“一致”。看话题是否一致,句式是否一致,内容是否一致,音节是否和谐一致。一致的句子要排在一起。二找就是找“呼应”。找与整体语段的前后呼应,句与句之间的逻辑关系呼应。与前文呼应的句子则紧贴前文,与后文照应的就紧贴后文,句与句之间的逻辑关系紧密的句子排在一起。三抓就是抓关联词。

【解答】

和画横线前的“不仅”能够连贯的是⑤和①,但因为①句后有“这种感觉”,前文没有照应的语言,所以只能是⑤,在语意上接⑤中的“永恒的普世价值”后的只能是③,然后④中谈的“心理状态”和③紧密相接,④中的“不但”和①中的“还”连接紧密,②中“这种奇妙感觉”与①中的“这种感觉”相照应。

故选C。

9.【答案】(1)豁然开朗 土地平旷 屋舍俨然 阡陌交通 鸡犬相闻 悉如外人 并怡然自乐

(2)晋 陶渊明 世外桃源

(3)夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷.

(4)①无人问津 ②怡然自得

【解析】(1)此题考查名篇名句默写,对于文质兼美的名言名句,多数同学能熟读成诵,但在考试中却得不到分,其中一个重要原因是生僻字、难写字书写有误,一字之差,导致丢分,实在遗憾。这就要勤于动笔,重点突破。注意“豁、阡陌”的书写。

(2)本题考查学生对文学常识的识记能力。回答此类题,熟悉课本内容即可。这项内容在教材中出现过,属于应该识记的内容。学生还要注意在平时勤于背诵文学常识,分册整理归类,便于记忆。根据自己的识记积累解答即可。

(3)本题考查学生对文章内容的理解能力。做题时,要先审题,再在理解文章内容的基础上确定答题范围。文言文和现代文的做题道理是一样的,只不过文言文理解起来更要根据句与句之间的关系来做推断,做到整体感知。对于可用原文语句回答的题目,首选用原文语句,这样更准确,意思更完整。理解文章内容,可知文中写桃林美景的句子是:夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(4)本题考查学生把握文章内容要点及筛选整合文中信息的能力。此类题一般的答题模式为:第一步,找出题干中的关键词语,确定筛选对象;第二步,在把握全文内容要点的基础上,在文中找到题干信息对应的语句或段落,并加以概括提炼。本题结合自己的识记积累解答即可。

10.【答案】(1)形容词的意动用法,对……感到惊异 (2)方位名词做状语,向前 (3)形容词作动词,穷尽,走到尽头 (4)名词作动词,做记号

【解析】本题考查学生对词类活用的掌握情况。正确理解古文中字词的意思,是学生学习文言文必须要掌握的能力。学习时一要熟读强记,二要用心关注古文中词语在用法上的变化。课文注释中提到的文言字词,考到的频率相当高,不可不记,做题时一定要按照注释中的字词解释答题。本题注意“前”的解释。

11.【答案】huò;yǎn;qiānmò;yí;tiáo;jùn;yì;jì

【解析】本题考查学生对字音的辨析能力。教师必须在平时多强调,并注意收集学生容易读错、写错的字。同时注意一些形似字、多音字、变声字的读音。这类题需要学生在平时多读课文,养成熟练的语感,多读课下注释,多查字典等工具书。注意“俨、诣”的读音。

12.【答案】沿着;觉得奇异;尽;同“邀”邀请;原来;计划

【解析】(1)句意为:他沿着溪水划船.缘:沿着

(2)句意为:渔人对此感到非常惊异.异:觉得奇异

(3)句意为:想要走到林子的尽头.穷:尽

(4)句意为:人们就把渔人请到自己家里.要:同“邀”,邀请

(5)句意为:就顺着来时的路回去.向:原来

(6)句意为:兴致勃勃地计划前往桃花源.规:计划.

答案:

沿着;觉得奇异;尽;同“邀”,邀请;原来;计划.

本题考查理解文言实词含义的能力.理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可.

解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词.

13.【答案】元亮,五柳先生,不为五斗米折腰,隐逸

【解析】【分析】

本题考查学生对文学常识的识记能力。回答此类题,熟悉课本内容即可。这项内容在教材中出现过,属于应该识记的内容。学生还要注意在平时勤于背诵文学常识,分册整理归类,便于记忆。

【解答】

这类题比较简单,根据自己的识记积累可知:陶渊明是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

14.【答案】jiàn shě yāo zhuó mò bīn tiáo huò

【解析】本题考查学生字音拼读的能力。要做到正确地读写词语,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义;其次要适当拓宽阅读面,多积累词语,丰富自己的词汇量。这样在读写的过程中就可以避免读错写错了。这里注意“舍”的拼音。

15.【答案】(1)夹岸数百步 中无杂树 芳草鲜美 落英缤纷

(2)土地平旷 屋舍俨然 有良田、美池、桑竹之属

(3)黄发垂髫 并怡然自乐

(4)自云先世避秦时乱 率妻子邑人来此绝境 不复出焉 遂与外人间隔

【解析】本题考查学生对诗文的背诵、理解、默写能力。诗词在背诵时不仅要注重读音,更要注意容易写错的字,填写名句漏填和错填均不得分,一些易错字可结合词义去背诵。对于结合诗文内容填写诗句,学生要多了解诗词的写作背景及作者的情感,正确把握内容,才能准确地判断。此题中需注意“缤纷”“俨”“髫”“焉”的书写。

16.【答案】(1)妻子儿女;男子的配偶;

与世隔绝的地方;无出路的境地;

(2)交错连通;邮电和运输业的总称;

(3)更不必说;表条件的连词

【解析】本题考查古今异义词。对古今异义词的词义的判定,主要采用如下方法:①因文定义。也就是依据具体的语言环境,根据其前后词语的含义,通过相关或相似联想拟用某一具体意义,最终通过比较其是否符合事理来确定其准确含义。②代入分析。在判断古今异义词时,还可以按照古汉语中以单音词为主的特点,对单个词语进行解释,然后放入语境进行分析。③课文迁移。一般情况下,在中学阶段要学近百篇传世佳作,从中也积累了一定的词汇量,这是阅读浅易文言文的一笔重要财富。如果能将从课本中学到的词语含义进行灵活迁移,就能够快速地推断出阅读材料中词语的含义。为解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语。

17.【答案】示例:俗话说“前人栽树,后人乘凉”,我们怎能只顾自己“乘凉”而让后人“栽树”呢!何况破坏了这一资源也是对自己不负责任!

【解析】略

单选题

1.下列语句中加下划线的词不属于词类活用的一项是()

A. 复前行,欲穷其林 B. 便扶向路

C. 处处志之 D. 渔人甚异之

2.下列句子中加下划线的词语古今义相同的一项是( )

A. 芳草鲜美,落英缤纷。 B. 黄发垂髫,并怡然自乐。

C. 乃不知有汉,无论魏晋。 D. 阡陌交通,鸡犬相闻。

3.下面加下划线的词语古今意义或用法相同的一项是()

A. 无论魏晋 B. 与妻子邑人来此绝境

C. 盗窃乱贼而不作 D. 食不饱,力不足,才美不外见

4.下列各句的文言句式不同于其他三项的一项是()

A. 南阳刘子骥,高尚士也 B. 如鸣珮环

C. 全石以为底 D. 卷石底以出

5.下列各项中,加点字的注音完全正确的一项是( )

A. 落英缤纷(bīn) 豁然开朗(huò) 土地平旷(kuàng) 屋舍俨然(yán)

B. 阡陌交通(qiān) 黄发垂髫(tiáo) 怡然自乐(yí) 便要还家(yào)

C. 咸来问讯(xián) 妻子邑人(yì) 刘子骥(jì) 及郡下(jùn)

D. 皆叹惋(wǎn) 往来种作(zhòng) 诣太守(zhǐ) 遣人(qiǎn)

6.下列句子中加下划线的词语意思相同的一项是()

A. 此人一一为具言所闻 不足为外人道也

B. 便舍船,从口入 土地平旷,屋舍俨然

C. 见渔人,乃大惊 乃不知有汉,无论魏晋

D. 寻向所志 未果,寻病终

7.请选出下列说法中有误的一项( )

A. 《诗经》是我国最早的诗歌总集,列为“五经”之一。《诗经》中的诗当初都是配乐的歌词,按所配乐曲的性质分为风、雅、颂,其表现手法是赋、比、兴。

B. 阿西莫夫是英国科普作家、科幻小说家,他的代表作有《基地》《新疆域》等。

C. 《回延安》采用陕北民歌“信天游”的形式写成,写了诗人回延安之后激动喜悦的心情,表达了对“母亲延安”的深情。

D. 成语“世外桃源”“豁然开朗”“无人问津”均出自《桃花源记》。

8.依次填入下面这段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

陶渊明的《桃花源记》不仅具有独特的艺术魅力,_____________,无论如何斗转星移,岁月更换,后人只要一读陶诗、陶文,就会心生桃花,暖意融融,悠然自悟,妙不可言。

①还用自己的作品定格、升华、传达了这种感觉

②通过这种奇妙感觉在每个人的心里埋下了一粒桃花源的种子

③这就是以不变应万变,永远平和自然,葆有一颗平常心

④作者不但用亲身的实践诠释了这种最佳的心理状态

⑤而且具有永恒的普世价值

A. ①②④③⑤ B. ①③②④⑤ C. ⑤③④①② D. ⑤③①②④

二、填空题

9.按原文填空。

(1)复行数十步,______。______,______,有良田美池桑竹之属。______,______。其中往来种作,男女衣着,______。黄发垂髫______。

(2)《桃花源记》的作者是______(朝代)著名的诗人______,后人把不受外界影响的地方或幻想中的美好世界称为______。

(3)文中写桃林美景的句子是:______。

(4)根据下列的提示,写出相应的成语。

①未果,寻病终,后遂无问津者。成语:______。

②黄发垂髫,并怡然自乐。成语:______。

10.指出下列句中加下划线词的活用现象并解释。

(1)渔人甚异之

异:____________________________________________________________________________

(2)复前行

前:____________________________________________________________________________

(3)欲穷其林

穷:____________________________________________________________________________

(4)处处志之

志:____________________________________________________________________________

11.给加点的字注音。

豁然______

俨然______

阡陌______

怡然______

垂髫______

郡下______

诣太守______

刘子骥______。

12.解释下面加粗字的意思。

(1)缘溪行______ (2)渔人甚异之______

(3)欲穷其林______ (4)便要还家______

(5)便扶向路______ (6)欣然规往______。

13.补全人物资料卡。

陶渊明(352或365—427年),字__________,又名潜,号__________,浔阳柴桑(今江西省九江市)人。为人恬退,不慕名,不慕利。一生穷困,喜欢喝酒和作诗。中晚年弃官归隐田园,留下了“________________________”(典故)的美谈。

他是中国第一位田园诗人,被称为“古今________诗人之宗”。他的诗跟当时其他诗人所写的诗的风格全不相同,语词平淡,可是意味醇厚。《桃花源记》是他的《桃花源》一诗前面的一篇小记。

14.给下列加下划线的字注音。

间隔( ) 便舍船( )

便要还家( ) 男女衣着( )

阡陌( ) 落英缤纷( )

黄发垂髫( ) 豁然开朗( )

15.按要求填空。

(1)文中描绘桃花林奇异景象的语句是:__________,__________,__________,__________。

(2)描写桃花源自然环境美好的句子是:__________,__________,_____________________。

(3)描写老人和小孩都高高兴兴、自得其乐的句子是:__________,__________。

(4)记叙桃花源人来到此处的原因的语句是:_______________,__________________,_________,_______________。

16.写出下列句中加点词的古义和今义。

(1)率妻子邑人来此绝境

妻子--古义:______ 今义:______

绝境--古义:______ 今义:______

(2)阡陌交通,鸡犬相闻

交通--古义:______ 今义:______

(3)乃不知有汉,无论魏晋

无论--古义:______ 今义:______。

三、语言表达、

17.湘西山高林密,森林资源丰富。某中学组织了有关“湘西的明天”的讨论会,下面是讨论会发言的片段,阅读后完成练习。

甲:我们湘西拥有丰富的森林资源,我们应该充分利用这富有特色的地方资源,拉动地方经济的发展。

乙:那可不行。我们应努力保护好这一资源,限制无节制的开发,否则生态环境遭到严重破坏,我们将受到大自然的惩罚。

甲:别管那么多,最实惠的是搞好经济。拥有这么好的资源却不利用,这不是一种资源浪费吗?

乙:……

针对甲后面的发言,请你替乙写一段话反驳甲。注意语言简洁,有针对性。

________________________________________

答案和解析

1.【答案】B

【解析】A项“穷”是形容词用作动词,尽。

B项“扶”是介词,沿着、顺着。

C项“志”是名词用作动词,做记号。

D项“异”是形容词的意动用法,对……感到惊异。

2.【答案】B

【解析】A.鲜美,古义:新鲜美好。今义:指食物味道好。

B.怡然:愉快的样子。和现代汉语意思一致。

C.无论,古义:不要说,更不必说。今义:连词,表示在任何条件下结果都不会改变。

D.交通,古义:交错相通。今义:指运输事业。

3.【答案】D

【解析】【分析】

本题考查学生理解古今异义词的词义的能力。所谓“古今异义”是指文言词语古义与今义有差别,甚至词义相差很远。这种词义的差异,是由词义发展变化造成的。

【解答】

A.“无论”,古义:不要说,更不必说;今义:和“都”连用,表条件的连词。故A不合题意。

B.“妻子”,古义:妻子儿女,今义:成年男子的配偶。故B不合题意。

C.“贼”,古义:害人;今义:小偷。故C不合题意。

D.不是古今异义词。故D合题意。

故选D。

4.【答案】A

【解析】A项为判断句,其他三项均为倒装句。

B项为谓语前置,应为“如佩环鸣”。

C项为宾语前置,应为“以全石为底”。

D项为主谓倒装,应为“石底卷以出”。

5.【答案】C

【解析】A项,“俨”读“yǎn”。

B项,“要”读“yāo”。

D项,“诣”读“yì”。

C项注音完全正确,故选C。

6.【答案】A

【解析】A.为:介词,对。

B.舍:动词,舍掉,读“shě”/名词,房屋,读“shè”。

C.乃:副词,于是/副词,竟然,表示出乎意料。

D.寻:动词,寻找/副词,不久。

7.【答案】B

【解析】【分析】

本题考查学生对于文学、文体常识的识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。文体常识要注意各种文体的特点。解答此类问题,需要我们在平时的学习中做好积累,对于重点作家、朝代、国籍等必须熟记。

【解答】

ACD.正确。

B有误,阿西莫夫是美国科普作家、科幻小说家。

故选B。

8.【答案】C

【解析】【分析】

本题考查学生排列语序的能力。排序题应做到一看、二找、三抓:一看就是看“一致”。看话题是否一致,句式是否一致,内容是否一致,音节是否和谐一致。一致的句子要排在一起。二找就是找“呼应”。找与整体语段的前后呼应,句与句之间的逻辑关系呼应。与前文呼应的句子则紧贴前文,与后文照应的就紧贴后文,句与句之间的逻辑关系紧密的句子排在一起。三抓就是抓关联词。

【解答】

和画横线前的“不仅”能够连贯的是⑤和①,但因为①句后有“这种感觉”,前文没有照应的语言,所以只能是⑤,在语意上接⑤中的“永恒的普世价值”后的只能是③,然后④中谈的“心理状态”和③紧密相接,④中的“不但”和①中的“还”连接紧密,②中“这种奇妙感觉”与①中的“这种感觉”相照应。

故选C。

9.【答案】(1)豁然开朗 土地平旷 屋舍俨然 阡陌交通 鸡犬相闻 悉如外人 并怡然自乐

(2)晋 陶渊明 世外桃源

(3)夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷.

(4)①无人问津 ②怡然自得

【解析】(1)此题考查名篇名句默写,对于文质兼美的名言名句,多数同学能熟读成诵,但在考试中却得不到分,其中一个重要原因是生僻字、难写字书写有误,一字之差,导致丢分,实在遗憾。这就要勤于动笔,重点突破。注意“豁、阡陌”的书写。

(2)本题考查学生对文学常识的识记能力。回答此类题,熟悉课本内容即可。这项内容在教材中出现过,属于应该识记的内容。学生还要注意在平时勤于背诵文学常识,分册整理归类,便于记忆。根据自己的识记积累解答即可。

(3)本题考查学生对文章内容的理解能力。做题时,要先审题,再在理解文章内容的基础上确定答题范围。文言文和现代文的做题道理是一样的,只不过文言文理解起来更要根据句与句之间的关系来做推断,做到整体感知。对于可用原文语句回答的题目,首选用原文语句,这样更准确,意思更完整。理解文章内容,可知文中写桃林美景的句子是:夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

(4)本题考查学生把握文章内容要点及筛选整合文中信息的能力。此类题一般的答题模式为:第一步,找出题干中的关键词语,确定筛选对象;第二步,在把握全文内容要点的基础上,在文中找到题干信息对应的语句或段落,并加以概括提炼。本题结合自己的识记积累解答即可。

10.【答案】(1)形容词的意动用法,对……感到惊异 (2)方位名词做状语,向前 (3)形容词作动词,穷尽,走到尽头 (4)名词作动词,做记号

【解析】本题考查学生对词类活用的掌握情况。正确理解古文中字词的意思,是学生学习文言文必须要掌握的能力。学习时一要熟读强记,二要用心关注古文中词语在用法上的变化。课文注释中提到的文言字词,考到的频率相当高,不可不记,做题时一定要按照注释中的字词解释答题。本题注意“前”的解释。

11.【答案】huò;yǎn;qiānmò;yí;tiáo;jùn;yì;jì

【解析】本题考查学生对字音的辨析能力。教师必须在平时多强调,并注意收集学生容易读错、写错的字。同时注意一些形似字、多音字、变声字的读音。这类题需要学生在平时多读课文,养成熟练的语感,多读课下注释,多查字典等工具书。注意“俨、诣”的读音。

12.【答案】沿着;觉得奇异;尽;同“邀”邀请;原来;计划

【解析】(1)句意为:他沿着溪水划船.缘:沿着

(2)句意为:渔人对此感到非常惊异.异:觉得奇异

(3)句意为:想要走到林子的尽头.穷:尽

(4)句意为:人们就把渔人请到自己家里.要:同“邀”,邀请

(5)句意为:就顺着来时的路回去.向:原来

(6)句意为:兴致勃勃地计划前往桃花源.规:计划.

答案:

沿着;觉得奇异;尽;同“邀”,邀请;原来;计划.

本题考查理解文言实词含义的能力.理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可.

解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词.

13.【答案】元亮,五柳先生,不为五斗米折腰,隐逸

【解析】【分析】

本题考查学生对文学常识的识记能力。回答此类题,熟悉课本内容即可。这项内容在教材中出现过,属于应该识记的内容。学生还要注意在平时勤于背诵文学常识,分册整理归类,便于记忆。

【解答】

这类题比较简单,根据自己的识记积累可知:陶渊明是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

14.【答案】jiàn shě yāo zhuó mò bīn tiáo huò

【解析】本题考查学生字音拼读的能力。要做到正确地读写词语,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义;其次要适当拓宽阅读面,多积累词语,丰富自己的词汇量。这样在读写的过程中就可以避免读错写错了。这里注意“舍”的拼音。

15.【答案】(1)夹岸数百步 中无杂树 芳草鲜美 落英缤纷

(2)土地平旷 屋舍俨然 有良田、美池、桑竹之属

(3)黄发垂髫 并怡然自乐

(4)自云先世避秦时乱 率妻子邑人来此绝境 不复出焉 遂与外人间隔

【解析】本题考查学生对诗文的背诵、理解、默写能力。诗词在背诵时不仅要注重读音,更要注意容易写错的字,填写名句漏填和错填均不得分,一些易错字可结合词义去背诵。对于结合诗文内容填写诗句,学生要多了解诗词的写作背景及作者的情感,正确把握内容,才能准确地判断。此题中需注意“缤纷”“俨”“髫”“焉”的书写。

16.【答案】(1)妻子儿女;男子的配偶;

与世隔绝的地方;无出路的境地;

(2)交错连通;邮电和运输业的总称;

(3)更不必说;表条件的连词

【解析】本题考查古今异义词。对古今异义词的词义的判定,主要采用如下方法:①因文定义。也就是依据具体的语言环境,根据其前后词语的含义,通过相关或相似联想拟用某一具体意义,最终通过比较其是否符合事理来确定其准确含义。②代入分析。在判断古今异义词时,还可以按照古汉语中以单音词为主的特点,对单个词语进行解释,然后放入语境进行分析。③课文迁移。一般情况下,在中学阶段要学近百篇传世佳作,从中也积累了一定的词汇量,这是阅读浅易文言文的一笔重要财富。如果能将从课本中学到的词语含义进行灵活迁移,就能够快速地推断出阅读材料中词语的含义。为解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语。

17.【答案】示例:俗话说“前人栽树,后人乘凉”,我们怎能只顾自己“乘凉”而让后人“栽树”呢!何况破坏了这一资源也是对自己不负责任!

【解析】略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读