第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 综合测试(含答案) 高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 综合测试(含答案) 高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 956.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-03 08:56:12 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存 综合测试

一、单选题

1.绿营军是清政府国家的常备兵之一。自组建开始,绿营军就几乎一直处于被打压、打击的地位,但到了咸同年间,清政府要求地方督抚补足兵额,力图重建绿营兵制,此举意在( )

A.抵抗外来侵略 B.削弱地方督抚势力

C.调节满汉矛盾 D.应对国内统治危机

2.史学界关于太平天国运动与中国近代化历程的关系的讨论一直十分激烈。有些历史学家认为:太平天国运动对腐败落后的清政府造成自身维护统治的压力而被动地展开中国近代化进程的探索,并推动了洋务运动的开展,从这一方面来看,太平天国运动在中国近代化进程中发挥着重要的促进作用。下列支持这一观点的选项是

A.《天朝田亩制度》废除了封建土地所有制

B.洪秀全创立拜上帝会吸收了西方宗教思想

C.太平天国运动沉重打击了清朝的封建统治秩序

D.《资政新篇》提出在中国发展资本主义的要求

3.张之洞指出:“近数年来,各省学堂建设日多,风气嚣张日甚。大率以不守圣教礼法为通才,以不遵朝廷制度为志士。即冠服一端,不论文武各学,皆仿效西式。至于学堂以内,多藏非圣无法之书,实为隐忧。”材料表明新式学堂的增多

A.改变了教育落后的局面 B.推动了社会风气的变化

C.冲击了儒学的正统地位 D.动摇了清朝统治的基础

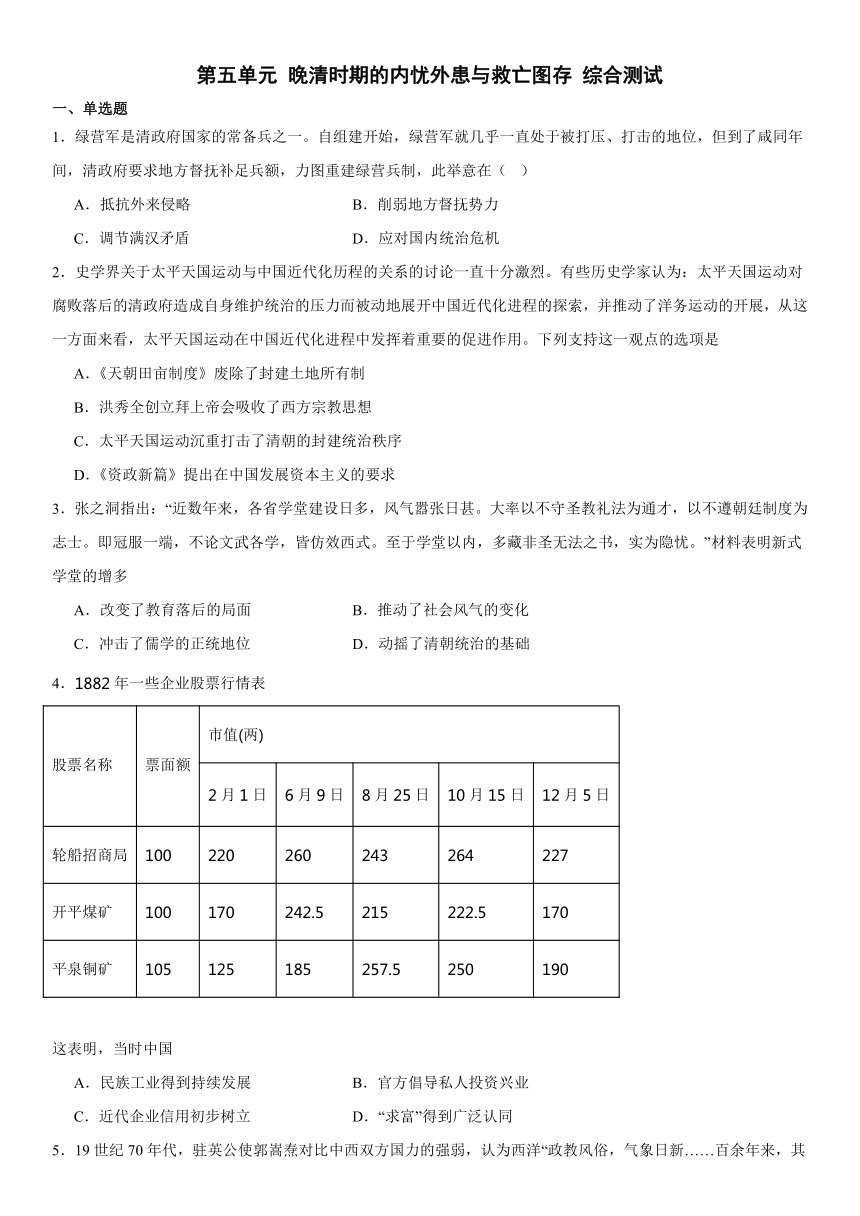

4.1882年一些企业股票行情表

股票名称 票面额 市值(两)

2月1日 6月9日 8月25日 10月15日 12月5日

轮船招商局 100 220 260 243 264 227

开平煤矿 100 170 242.5 215 222.5 170

平泉铜矿 105 125 185 257.5 250 190

这表明,当时中国

A.民族工业得到持续发展 B.官方倡导私人投资兴业

C.近代企业信用初步树立 D.“求富”得到广泛认同

5.19世纪70年代,驻英公使郭嵩焘对比中西双方国力的强弱,认为西洋“政教风俗,气象日新……百余年来,其官民相与讲求国政,白其君行之,蒸蒸日臻于上理,至今君主以贤明称,人心风俗进而益善”。其意在强调( )

A.进行自下而上民主革命 B.推动制度变革的必要性

C.全面学习西方政治文明 D.洋务运动必然走向失败

6.有学者认为:条约大致可分为道歉、惩、修约外交改制等四方面内容,该条约是

A.《北京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

7.1872年,李鸿章说:“夫欲自强,必先裕饷,欲浚饷源,莫如振兴商务。商船能往外洋,俾外洋损一分之利,即中国益一分之利,微臣创设招商局之初意本是如此。”这表明洋务派( )

A.坚决抵抗西方侵略 B.开始创办近代工业

C.实践探索富强之路 D.救亡图存成效显著

8.清朝从道光以前,总督用汉人的很少,兵权全在满族手里;而1864年时,10名总督中汉人占9名,15名巡抚则全部由汉人担任。引发此重大变化的是

A.鸦片战争 B.太平天国运动 C.保路运动 D.义和团运动

9.19世纪50年代末60年代初,上海租界的人口突然猛增,粗略统计在10万人以上。租界土地严重紧张,地价房价联袂飞涨,长期空置的小木屋被洋房东用高价格租出去。对此现象合理的解释是

A.列强抬高租界房价剥削平民百姓 B.国内战争影响社会经济秩序

C.民族资本大量注入到房地产行业 D.适应了列强资本输出的要求

10.1896年6月,沙俄借口“共同防御”日本,诱迫清政府派遣特使李鸿章与其签订《中俄密约》。当时,李鸿章认为“与其多让于倭而倭不能助我以拒俄,我既失之于倭,而又将失之于俄,何如稍让于俄而得俄以慑倭”。由此可知

A.李鸿章对于国际局势认知的局限性

B.李鸿章利用日俄的矛盾维护国家主权

C.李鸿章具有爱国心和灵活的策略性

D.列强在侵略中国问题上既斗争又勾结

11.义和团运动和太平天国运动的明显不同是

A.没有明确的斗争纲领 B.以反帝为主要目标

C.带有迷信色彩 D.被中外反动势力镇压

12.1852年6月,太平天国发布《奉天讨胡布四方谕》。大意说:天下为上帝之天下,满洲为胡虏妖人,肆毒混乱。以中国五千余万之众,受制于满洲十万,可谓奇耻。 现在皇天震怒,命天王扫除妖孽,“兴复久沦之境土,顶起上帝之纲常”,希望大家“同力戮力,扫荡胡尘”, “同享太平之乐”。这篇檄文说明太平天国

A.反对封建专制 B.借用宗教武器

C.坚持封建大一统 D.抨击列强侵略

13.魏源的《海国图志》对法国有如下描述:佛兰西国虽精神好礼,但其民轻诺寡信,豪兴喜武。后人王韬在其著作《法国志略》中说道:法国的政治、经济、科学虽很优秀,但这些东西在中国三代时就存在过,法国不过保留了中国古代的好习惯和好政策而已。由此可知( )

A.记载因具有主观性不足为信

B.国人对法国的研究趋于客观

C.后世研究比早期观点更可信

D.历史认识应置于特定的时代

14.林则徐在致英国女王的信件中,强调:“教明刑,古今通义,臂如别国人到英国贸易,尚须遵英国法度,况天朝乎 …故新例于带鸦片之夷人,定以斩绞之罪,所谓为天下去害者此也。”林则徐这一言论

A.强调禁烟运动符合国际公义 B.坚决反对英国殖民者

C.希望联合英国共同禁绝毒品 D.存有闭关锁国的想法

15.1860年,英法联军抢劫、焚毁圆明园,这件事发生在( )

A.鸦片战争期间 B.第二次鸦片战争期间

C.甲午中日战争期间 D.八国联军侵华战争期间

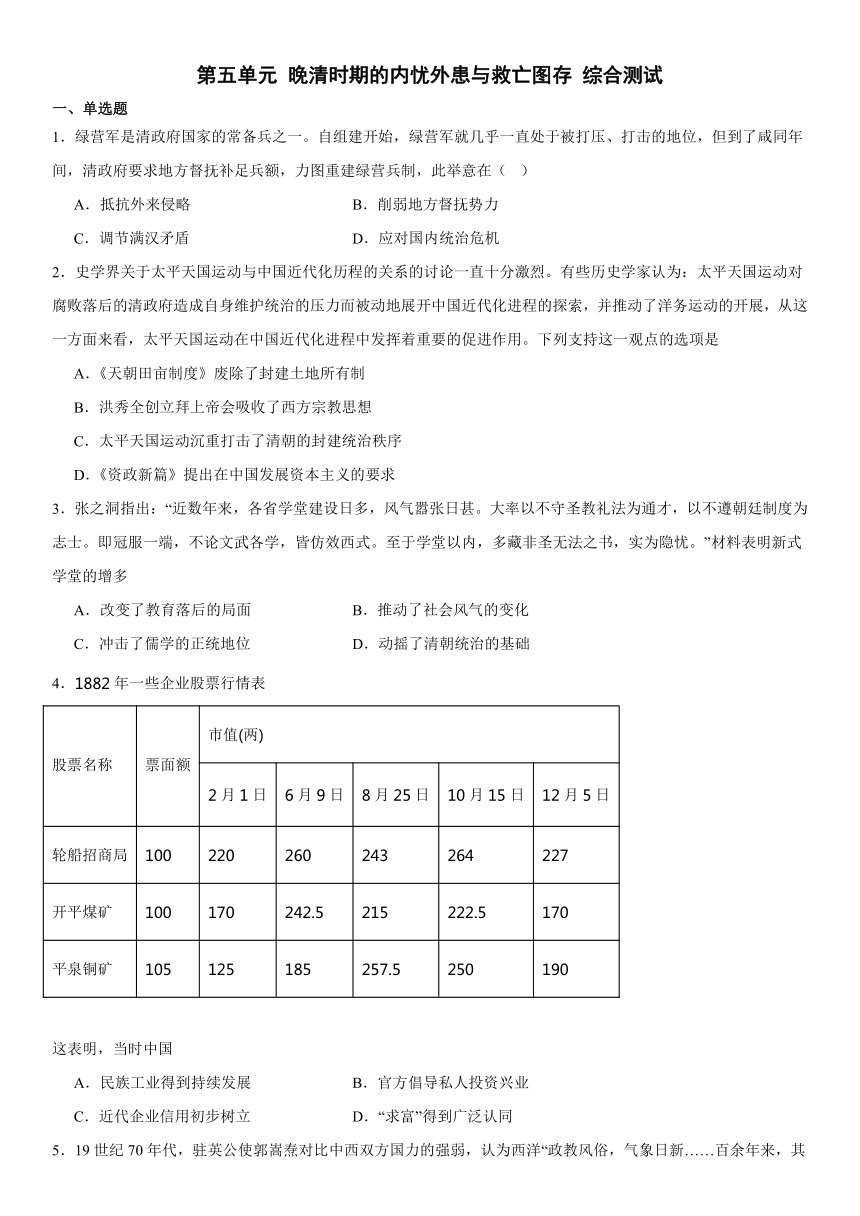

16.中国进入近代以后,由于一系列因素的影响,建立了一大批新式学堂。如图所示为两江师范学堂,关于此学堂叙述正确的是( )

①由张之洞创建,前身为三江师范学堂

②是清末新政时期教育领域的重要成果

③毕业学生可直接奖励出身并授予官职

④是清末将育人、取才合于一途的表现

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

17.1895年,英国《曼彻斯特卫报》在评述意大利公众舆论强烈反对俄德法三国施压日本时,简明扼要地表达了自己的观点:“日本在最近的战争中为文明而战,打倒了野蛮,所有的文明国家都会从中受益。”这一观点最能说明

A.欧美舆论宣传影响战争进程 B.英国力图支持中国的改良运动

C.西方列强在远东的矛盾加剧 D.西方媒体掩盖日本的侵略罪行

18.1877年,唐廷枢等人拟定的《开平矿务招商章程》声明:(该局)“所有生熟铁至津,按照市面价值,先听机器局取用。煤照市价,先听(轮船)招商局、机器局取用。其余或在津销售,或由招商局转运别口销售。”据此可知,开平煤矿( )

A.重视挽回国家己失利权 B.经营方式存在弊端

C.助力实现“自强”目标 D.近代企业性质凸显

19.甲午战争后,日本长期占据了中国的

A.辽东半岛 B.山东半岛 C.台湾及其附属岛屿 D.海南岛

20.曾国藩训练湘军,“将之以忠义之气为主,而辅之以训练之勤,以庶几于所谓诸将一心,万众一气者也。”要求带兵之人“以仁存心,以礼存心”。由此可见,曾国藩治军( )

A.看重宗法血缘关系 B.强调官兵之间地位平等

C.强化军事技术训练 D.注重灌输封建伦理思想

二、材料分析题

21.近代中国,仁人志士为探索救国救民之路不懈努力。阅读下列材料,回答问题。

材料一:从接受康有为的学说开始,梁启超的理想便是改革封建王朝,使之变成君主立宪制的资产阶级国家。1899年至1903年间的激进,与当时国内的政治形势密切相关,由于戊戌变法的失败和清政府的顽固保守,梁转而接受了孙中山的激进方案。1905年他的政治态度复归保守,重新鼓吹起改良与立宪。在袁世凯复辟帝制的关键时刻,梁却又拒绝诱惑、不怕威胁,坚决维护民主共和。

——杜先菊《梁启超一生中的“变”与“不变”》

材料二:1938年,毛泽东在《论新阶段》的政治报告中,第一次向全党提出“马克思主义中国化”号召,他认为:“离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象空洞的马克思主义。因此,马克思主义中国化,使之在其每一个表现中带着必有的中国特性,即是说,按照中国的特点去运用它,成为全党必须解决的问题”。

——姚中国《论毛泽东对马克思主义中国化的历史贡献》

(1)据材料一概括梁启超一生中的“变”与“不变”指的是什么,结合所学知识分析梁启超政治思想多变的原因有哪些?

(2)根据材料二概括毛泽东提出“马克思主义中国化”的背景,并依据所学知识说明马克思主义中国化在新民主主义革命时期的具体表现。

22.《1864年李鸿章致恭亲王书》

同治三年(1864年),李鸿章写给恭亲王和文祥说:鸿章窃以为天下事穷则变,变则通。中国士大夫沉浸于章句小楷之积习,武夫悍卒又多粗蠢而不加细心,以致用非所学,学非所用。……不知洋人视火器为身心性命之学者已数百年。……前者英、法各国,以日本为外府,肆意诛求。日本君臣发愤为雄……。去年英人虚声恫揭,以兵临之。然英人所恃而为攻战之利者,彼已分擅其长,用是凝然不动,而英人固无如之何也,夫今之日本即明之倭寇也,距西国远而距中国近。我有以自立,则将附丽于我,窥视西人之短长;我无以自强,则并效尤于彼,分西人之利薮。日本以海外区区小国,尚能及时改辙,知所取法。

然则我中国深维穷权而通之故,夫亦可以皇然变计矣。……中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。鸿章以为,中国欲自强则莫如学习外国利器。欲学习外国利器则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器与制器之人,则我专设一科取士,士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,业可精,而才亦可集。

(1)材料中的“日本君臣发愤为雄”所指何事?结果如何?

(2)材料中,李鸿章提出了哪些主张?

(3)你如何看待他的这些主张?

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表所示是戊戌变法时期推行的措施。

措施

政治 准许官民上书言事;裁汰冗员,废除旗人寄生特权

经济 保护农工商业的发展;裁撤驿站

军事 改习洋操,扩建海军,实行征兵制;裁撤绿营

文教 开办京师大学堂,兼习中西科;开设经济特科;废除八股,改试策论

——摘编自《中国近代现代史(上册)》人民教育出版社2003年6月1日第1版

材料二 1898年,晚清时期维新派依托光绪帝进行了一场自上而下的资产阶级改良运动。针对变法运动的形式,变法者的缺点有三:其一、“卷入经学纷争之无益”“徒然增加了意识形态的争议性,转移了人们的注意力,加大了政治体制改革的难度”;而且“学术不正又引发人品不端的联想,继而又使人对康有为改革的动机产生了怀疑”;其二、“全变战略之失宜”“徒然增加了改革的难度和加大了反对派的力量”;其三、“躁进举措之不当”,增加了对立面,削弱了改革派的力量……戊戌维新在中国现代化过程中占重要地位。戊戌变法时颁布了一系列经济、文化方面的措施,具有一定进步意义。

——摘编自近代史研究编辑部《戊戌维新运动研究的回顾与前瞻学术座谈会综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出戊戌变法措施的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析戊戌变法失败的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括指出“戊戌维新在中国现代化过程中占重要地位”的历史依据。

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.C

5.B

6.D

7.C

8.B

9.B

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.B

16.A

17.D

18.C

19.C

20.D

21.(1)不变:希望建立起资产阶级的民主政治,使中国走上资本主义发展之路。

变:中国采用何种资产阶级的民主政体(在君主立宪和民主共和两种政体之间变化)。(照抄材料不可)

原因:中国近代半殖民地半封建下,政治局势多变,思想多元;梁启超个人的人生际遇。(时代和个人两个角度)

(2)背景:日本侵华,民族危机深重;总结土地革命时期的经验教训。(国内、国际两个角度)

表现:土地革命时期,提出了工农武装割据理论(农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路),探索出中国特色的革命道路;抗战时期,毛泽东发表《新民主主义论》,形成新民主主义理论,系统解决了中国新民主主义革命的政治、经济、文化、军事等一系列问题;创造性地解决了革命统一战线的一系列重大问题,从而使中国革命找到了最广大的同盟者;创造性地解决了如何建设一支新型人民军队的重大问题;创造性地解决了在长期的农村战争环境下如何建设一个马克思主义政党的重大问题)(工农武装割据理论、新民主主义理论、革命统一战线、军队建设、党的建设等角度,任答2点)

22.(1)日本明治维新。结果走上资本主义道路,成为亚洲强国。

(2)中国文武制度优于西方,但军事技术不如西方,故要学习西方军事技术;学习西方要师其法,立足于自身;改革科举制度,让精通西方技术的人才获取功名。

(3)本小题采用分项评分方法。评分观察要素:观点、史实、论述、组织。

评分项一:观点

水平1:能对材料进行抽象提炼,观点准确深刻。如:李鸿章已经意识到改革科举制度的必要性,超出了同时代大多数人的认识水平,但其对西方文明的认识仍然肤浅,尤其是没有意识到制度改革的必要性。

水平2:能依据材料提出简单的观点。如:李鸿章主张学习西方;李鸿章不主张改变制度。

水平3:脱离材料,或罗列材料,复述教科书观点。如:李是洋务派代表

评分项二:史实

水平1:能提取材料提供的信息,并能将其与李鸿章所处的背景、立场等史实建立联系。

水平2:能从材料提取直接与间接的信息。

水平3:能从材料中提取直接的信息。

评分项三:论述

水平1:能够进行深刻的论述。

水平2:史实、观点与论证三者能做到一致,逻辑完整。

水平3:史实、观点与论证三者不一致,逻辑混乱、跳跃。

评分项四:组织

水平1:叙述成结构

水平2:叙述连贯通顺

水平3:仅能罗列史实注:有观点而无史实者,不给分。

23.(1)自上而下;内容全面,涉及政治、经济、军事和文教等;向西方学习,受西学影响。

(2)

守旧势力强大,光绪帝缺乏实权;维新思想激起守旧势力的强烈反对;变法理论体系有缺陷,增加了改革难度;变法操之过急,增加了变法阻力;维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织。

(3)政治方面,允许官民上书言事和裁汰冗员,废除旗人寄生特权,促进了中国政治近代化进程;经济方面,颁布了一系列促进工商业发展的举措,推动了中国民族资本主义的发展;军事方面,改习洋操和实行征兵制等,推动了军事的近代化;文教方面,开办京师大学堂,废除八股,改试策论等,促进了思想启蒙和中国人民的觉醒;推动了近代教育的发展。

一、单选题

1.绿营军是清政府国家的常备兵之一。自组建开始,绿营军就几乎一直处于被打压、打击的地位,但到了咸同年间,清政府要求地方督抚补足兵额,力图重建绿营兵制,此举意在( )

A.抵抗外来侵略 B.削弱地方督抚势力

C.调节满汉矛盾 D.应对国内统治危机

2.史学界关于太平天国运动与中国近代化历程的关系的讨论一直十分激烈。有些历史学家认为:太平天国运动对腐败落后的清政府造成自身维护统治的压力而被动地展开中国近代化进程的探索,并推动了洋务运动的开展,从这一方面来看,太平天国运动在中国近代化进程中发挥着重要的促进作用。下列支持这一观点的选项是

A.《天朝田亩制度》废除了封建土地所有制

B.洪秀全创立拜上帝会吸收了西方宗教思想

C.太平天国运动沉重打击了清朝的封建统治秩序

D.《资政新篇》提出在中国发展资本主义的要求

3.张之洞指出:“近数年来,各省学堂建设日多,风气嚣张日甚。大率以不守圣教礼法为通才,以不遵朝廷制度为志士。即冠服一端,不论文武各学,皆仿效西式。至于学堂以内,多藏非圣无法之书,实为隐忧。”材料表明新式学堂的增多

A.改变了教育落后的局面 B.推动了社会风气的变化

C.冲击了儒学的正统地位 D.动摇了清朝统治的基础

4.1882年一些企业股票行情表

股票名称 票面额 市值(两)

2月1日 6月9日 8月25日 10月15日 12月5日

轮船招商局 100 220 260 243 264 227

开平煤矿 100 170 242.5 215 222.5 170

平泉铜矿 105 125 185 257.5 250 190

这表明,当时中国

A.民族工业得到持续发展 B.官方倡导私人投资兴业

C.近代企业信用初步树立 D.“求富”得到广泛认同

5.19世纪70年代,驻英公使郭嵩焘对比中西双方国力的强弱,认为西洋“政教风俗,气象日新……百余年来,其官民相与讲求国政,白其君行之,蒸蒸日臻于上理,至今君主以贤明称,人心风俗进而益善”。其意在强调( )

A.进行自下而上民主革命 B.推动制度变革的必要性

C.全面学习西方政治文明 D.洋务运动必然走向失败

6.有学者认为:条约大致可分为道歉、惩、修约外交改制等四方面内容,该条约是

A.《北京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

7.1872年,李鸿章说:“夫欲自强,必先裕饷,欲浚饷源,莫如振兴商务。商船能往外洋,俾外洋损一分之利,即中国益一分之利,微臣创设招商局之初意本是如此。”这表明洋务派( )

A.坚决抵抗西方侵略 B.开始创办近代工业

C.实践探索富强之路 D.救亡图存成效显著

8.清朝从道光以前,总督用汉人的很少,兵权全在满族手里;而1864年时,10名总督中汉人占9名,15名巡抚则全部由汉人担任。引发此重大变化的是

A.鸦片战争 B.太平天国运动 C.保路运动 D.义和团运动

9.19世纪50年代末60年代初,上海租界的人口突然猛增,粗略统计在10万人以上。租界土地严重紧张,地价房价联袂飞涨,长期空置的小木屋被洋房东用高价格租出去。对此现象合理的解释是

A.列强抬高租界房价剥削平民百姓 B.国内战争影响社会经济秩序

C.民族资本大量注入到房地产行业 D.适应了列强资本输出的要求

10.1896年6月,沙俄借口“共同防御”日本,诱迫清政府派遣特使李鸿章与其签订《中俄密约》。当时,李鸿章认为“与其多让于倭而倭不能助我以拒俄,我既失之于倭,而又将失之于俄,何如稍让于俄而得俄以慑倭”。由此可知

A.李鸿章对于国际局势认知的局限性

B.李鸿章利用日俄的矛盾维护国家主权

C.李鸿章具有爱国心和灵活的策略性

D.列强在侵略中国问题上既斗争又勾结

11.义和团运动和太平天国运动的明显不同是

A.没有明确的斗争纲领 B.以反帝为主要目标

C.带有迷信色彩 D.被中外反动势力镇压

12.1852年6月,太平天国发布《奉天讨胡布四方谕》。大意说:天下为上帝之天下,满洲为胡虏妖人,肆毒混乱。以中国五千余万之众,受制于满洲十万,可谓奇耻。 现在皇天震怒,命天王扫除妖孽,“兴复久沦之境土,顶起上帝之纲常”,希望大家“同力戮力,扫荡胡尘”, “同享太平之乐”。这篇檄文说明太平天国

A.反对封建专制 B.借用宗教武器

C.坚持封建大一统 D.抨击列强侵略

13.魏源的《海国图志》对法国有如下描述:佛兰西国虽精神好礼,但其民轻诺寡信,豪兴喜武。后人王韬在其著作《法国志略》中说道:法国的政治、经济、科学虽很优秀,但这些东西在中国三代时就存在过,法国不过保留了中国古代的好习惯和好政策而已。由此可知( )

A.记载因具有主观性不足为信

B.国人对法国的研究趋于客观

C.后世研究比早期观点更可信

D.历史认识应置于特定的时代

14.林则徐在致英国女王的信件中,强调:“教明刑,古今通义,臂如别国人到英国贸易,尚须遵英国法度,况天朝乎 …故新例于带鸦片之夷人,定以斩绞之罪,所谓为天下去害者此也。”林则徐这一言论

A.强调禁烟运动符合国际公义 B.坚决反对英国殖民者

C.希望联合英国共同禁绝毒品 D.存有闭关锁国的想法

15.1860年,英法联军抢劫、焚毁圆明园,这件事发生在( )

A.鸦片战争期间 B.第二次鸦片战争期间

C.甲午中日战争期间 D.八国联军侵华战争期间

16.中国进入近代以后,由于一系列因素的影响,建立了一大批新式学堂。如图所示为两江师范学堂,关于此学堂叙述正确的是( )

①由张之洞创建,前身为三江师范学堂

②是清末新政时期教育领域的重要成果

③毕业学生可直接奖励出身并授予官职

④是清末将育人、取才合于一途的表现

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

17.1895年,英国《曼彻斯特卫报》在评述意大利公众舆论强烈反对俄德法三国施压日本时,简明扼要地表达了自己的观点:“日本在最近的战争中为文明而战,打倒了野蛮,所有的文明国家都会从中受益。”这一观点最能说明

A.欧美舆论宣传影响战争进程 B.英国力图支持中国的改良运动

C.西方列强在远东的矛盾加剧 D.西方媒体掩盖日本的侵略罪行

18.1877年,唐廷枢等人拟定的《开平矿务招商章程》声明:(该局)“所有生熟铁至津,按照市面价值,先听机器局取用。煤照市价,先听(轮船)招商局、机器局取用。其余或在津销售,或由招商局转运别口销售。”据此可知,开平煤矿( )

A.重视挽回国家己失利权 B.经营方式存在弊端

C.助力实现“自强”目标 D.近代企业性质凸显

19.甲午战争后,日本长期占据了中国的

A.辽东半岛 B.山东半岛 C.台湾及其附属岛屿 D.海南岛

20.曾国藩训练湘军,“将之以忠义之气为主,而辅之以训练之勤,以庶几于所谓诸将一心,万众一气者也。”要求带兵之人“以仁存心,以礼存心”。由此可见,曾国藩治军( )

A.看重宗法血缘关系 B.强调官兵之间地位平等

C.强化军事技术训练 D.注重灌输封建伦理思想

二、材料分析题

21.近代中国,仁人志士为探索救国救民之路不懈努力。阅读下列材料,回答问题。

材料一:从接受康有为的学说开始,梁启超的理想便是改革封建王朝,使之变成君主立宪制的资产阶级国家。1899年至1903年间的激进,与当时国内的政治形势密切相关,由于戊戌变法的失败和清政府的顽固保守,梁转而接受了孙中山的激进方案。1905年他的政治态度复归保守,重新鼓吹起改良与立宪。在袁世凯复辟帝制的关键时刻,梁却又拒绝诱惑、不怕威胁,坚决维护民主共和。

——杜先菊《梁启超一生中的“变”与“不变”》

材料二:1938年,毛泽东在《论新阶段》的政治报告中,第一次向全党提出“马克思主义中国化”号召,他认为:“离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象空洞的马克思主义。因此,马克思主义中国化,使之在其每一个表现中带着必有的中国特性,即是说,按照中国的特点去运用它,成为全党必须解决的问题”。

——姚中国《论毛泽东对马克思主义中国化的历史贡献》

(1)据材料一概括梁启超一生中的“变”与“不变”指的是什么,结合所学知识分析梁启超政治思想多变的原因有哪些?

(2)根据材料二概括毛泽东提出“马克思主义中国化”的背景,并依据所学知识说明马克思主义中国化在新民主主义革命时期的具体表现。

22.《1864年李鸿章致恭亲王书》

同治三年(1864年),李鸿章写给恭亲王和文祥说:鸿章窃以为天下事穷则变,变则通。中国士大夫沉浸于章句小楷之积习,武夫悍卒又多粗蠢而不加细心,以致用非所学,学非所用。……不知洋人视火器为身心性命之学者已数百年。……前者英、法各国,以日本为外府,肆意诛求。日本君臣发愤为雄……。去年英人虚声恫揭,以兵临之。然英人所恃而为攻战之利者,彼已分擅其长,用是凝然不动,而英人固无如之何也,夫今之日本即明之倭寇也,距西国远而距中国近。我有以自立,则将附丽于我,窥视西人之短长;我无以自强,则并效尤于彼,分西人之利薮。日本以海外区区小国,尚能及时改辙,知所取法。

然则我中国深维穷权而通之故,夫亦可以皇然变计矣。……中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。鸿章以为,中国欲自强则莫如学习外国利器。欲学习外国利器则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器与制器之人,则我专设一科取士,士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,业可精,而才亦可集。

(1)材料中的“日本君臣发愤为雄”所指何事?结果如何?

(2)材料中,李鸿章提出了哪些主张?

(3)你如何看待他的这些主张?

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表所示是戊戌变法时期推行的措施。

措施

政治 准许官民上书言事;裁汰冗员,废除旗人寄生特权

经济 保护农工商业的发展;裁撤驿站

军事 改习洋操,扩建海军,实行征兵制;裁撤绿营

文教 开办京师大学堂,兼习中西科;开设经济特科;废除八股,改试策论

——摘编自《中国近代现代史(上册)》人民教育出版社2003年6月1日第1版

材料二 1898年,晚清时期维新派依托光绪帝进行了一场自上而下的资产阶级改良运动。针对变法运动的形式,变法者的缺点有三:其一、“卷入经学纷争之无益”“徒然增加了意识形态的争议性,转移了人们的注意力,加大了政治体制改革的难度”;而且“学术不正又引发人品不端的联想,继而又使人对康有为改革的动机产生了怀疑”;其二、“全变战略之失宜”“徒然增加了改革的难度和加大了反对派的力量”;其三、“躁进举措之不当”,增加了对立面,削弱了改革派的力量……戊戌维新在中国现代化过程中占重要地位。戊戌变法时颁布了一系列经济、文化方面的措施,具有一定进步意义。

——摘编自近代史研究编辑部《戊戌维新运动研究的回顾与前瞻学术座谈会综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出戊戌变法措施的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析戊戌变法失败的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括指出“戊戌维新在中国现代化过程中占重要地位”的历史依据。

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.C

5.B

6.D

7.C

8.B

9.B

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.B

16.A

17.D

18.C

19.C

20.D

21.(1)不变:希望建立起资产阶级的民主政治,使中国走上资本主义发展之路。

变:中国采用何种资产阶级的民主政体(在君主立宪和民主共和两种政体之间变化)。(照抄材料不可)

原因:中国近代半殖民地半封建下,政治局势多变,思想多元;梁启超个人的人生际遇。(时代和个人两个角度)

(2)背景:日本侵华,民族危机深重;总结土地革命时期的经验教训。(国内、国际两个角度)

表现:土地革命时期,提出了工农武装割据理论(农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路),探索出中国特色的革命道路;抗战时期,毛泽东发表《新民主主义论》,形成新民主主义理论,系统解决了中国新民主主义革命的政治、经济、文化、军事等一系列问题;创造性地解决了革命统一战线的一系列重大问题,从而使中国革命找到了最广大的同盟者;创造性地解决了如何建设一支新型人民军队的重大问题;创造性地解决了在长期的农村战争环境下如何建设一个马克思主义政党的重大问题)(工农武装割据理论、新民主主义理论、革命统一战线、军队建设、党的建设等角度,任答2点)

22.(1)日本明治维新。结果走上资本主义道路,成为亚洲强国。

(2)中国文武制度优于西方,但军事技术不如西方,故要学习西方军事技术;学习西方要师其法,立足于自身;改革科举制度,让精通西方技术的人才获取功名。

(3)本小题采用分项评分方法。评分观察要素:观点、史实、论述、组织。

评分项一:观点

水平1:能对材料进行抽象提炼,观点准确深刻。如:李鸿章已经意识到改革科举制度的必要性,超出了同时代大多数人的认识水平,但其对西方文明的认识仍然肤浅,尤其是没有意识到制度改革的必要性。

水平2:能依据材料提出简单的观点。如:李鸿章主张学习西方;李鸿章不主张改变制度。

水平3:脱离材料,或罗列材料,复述教科书观点。如:李是洋务派代表

评分项二:史实

水平1:能提取材料提供的信息,并能将其与李鸿章所处的背景、立场等史实建立联系。

水平2:能从材料提取直接与间接的信息。

水平3:能从材料中提取直接的信息。

评分项三:论述

水平1:能够进行深刻的论述。

水平2:史实、观点与论证三者能做到一致,逻辑完整。

水平3:史实、观点与论证三者不一致,逻辑混乱、跳跃。

评分项四:组织

水平1:叙述成结构

水平2:叙述连贯通顺

水平3:仅能罗列史实注:有观点而无史实者,不给分。

23.(1)自上而下;内容全面,涉及政治、经济、军事和文教等;向西方学习,受西学影响。

(2)

守旧势力强大,光绪帝缺乏实权;维新思想激起守旧势力的强烈反对;变法理论体系有缺陷,增加了改革难度;变法操之过急,增加了变法阻力;维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织。

(3)政治方面,允许官民上书言事和裁汰冗员,废除旗人寄生特权,促进了中国政治近代化进程;经济方面,颁布了一系列促进工商业发展的举措,推动了中国民族资本主义的发展;军事方面,改习洋操和实行征兵制等,推动了军事的近代化;文教方面,开办京师大学堂,废除八股,改试策论等,促进了思想启蒙和中国人民的觉醒;推动了近代教育的发展。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进