第11课 辽宋夏金元的经济、社会与文化 同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济、社会与文化 同步练习(含解析)统编版高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-03 10:47:06 | ||

图片预览

文档简介

11. 辽宋夏金元的经济、社会与文化

共18题;共60分

题号 一 二 总分

得分

一、单选题

1.《东京梦华录》记载,北宋都城夜市“直至三更尽,才五更又复开张”,甚至有的通宵营业。这反映了当时( )

A.商业突破地域限制 B.商人社会地位提高

C.商业服务设施完备 D.商品经济发展繁荣

2.王祯,字伯善,为元初东平路泰安州人(今山东泰安),元世祖至元年间曾出任泰安州教授,元成宗元贞元年(1295年)任旌德县尹,大德四年(1300年)转任永丰(今江西广丰)县尹。如还要为他增加一项事迹,下列选项中可以列入的是( )

A.撰成《梦溪笔谈》 B.编订《授时历》 C.编撰《农书》 D.编著《农政全书》

3.宋代书院多寻求山林幽静之地、名胜风雅之区建校,如白鹿洞书院建在江西庐山五老峰下,朱熹的武夷精舍建在福建武夷山风景秀丽之处。宋代书院多建于名山胜地,主要缘于( )

A.士人反省养性的倡导 B.佛道清静研修的启发

C.理学格物致知的原则 D.建筑艺术审美的要求

4.北宋汴京城有大小勾栏50余座。“勾栏”之内,上演杂剧、杂技、讲史、说书、皮影、傀儡、散乐、诸宫调、角抵、舞旋、花鼓、武术等项目。流连于勾栏的观众十分复杂,有贵族子弟、文人骚客,也有官吏军卒、市井杂人,老少咸集,鱼目混杂。这一现象反映出宋代( )

A.社会各界的价值取向趋同 B.物质生活的丰富多样性

C.市民阶层的多元文化需求 D.文学发展的世俗化趋势

5.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》在“宋朝的黄金时代”的标题下写道:“除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。”下列属于这场“商业革命”史实的是

A.流通铜币

B.“市”突破空间和时间上的限制

C.大量的商业市镇兴起

D.生产领域出现工场手工业

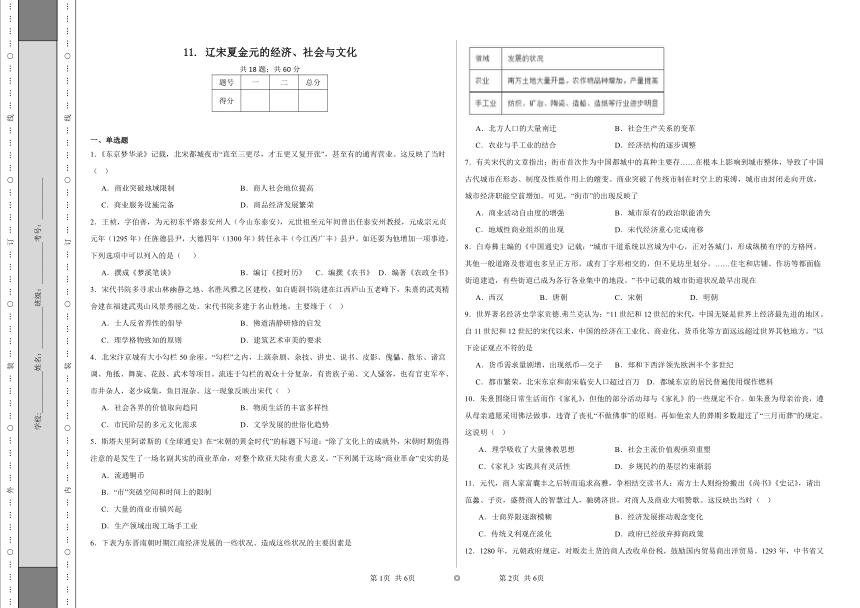

6.下表为东晋南朝时期江南经济发展的一些状况。造成这些状况的主要因素是

A.北方人口的大量南迁 B.社会生产关系的变革

C.农业与手工业的结合 D.经济结构的逐步调整

7.有关宋代的文章指出:街市首次作为中国都城中的真种主要存……在根本上影响到城市整体,导致了中国古代城市在形态、制度及性质作用上的嬗变。商业突破了传统市制在时空上的束缚,城市由封闭走向开放,城市经济职能空前增加。可见,“街市”的出现反映了

A.商业活动自由度的增强 B.城市原有的政治职能消失

C.地域性商业组织的出现 D.宋代经济重心完成南移

8.白寿彝主编的《中国通史》记载:“城市干道系统以宫城为中心,正对各城门,形成纵横有序的方格网。其他一般道路及巷道也多呈正方形,或有丁字形相交的,但不见坊里划分。……住宅和店铺、作坊等都面临街道建造,有些街道已成为各行各业集中的地段。”书中记载的城市街道状况最早出现在

A.西汉 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

9.世界著名经济史学家贡德.弗兰克认为:“11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化等方面远远超过世界其他地方。”以下论证观点不符的是

A.货币需求量剧增,出现纸币—交子 B.郑和下西洋领先欧洲半个多世纪

C.都市繁荣,北宋东京和南宋临安人口超过百万 D.都城东京的居民普遍使用煤作燃料

10.朱熹围绕日常生活而作《家礼》,但他的部分活动却与《家礼》的一些规定不合。如朱熹为母亲治丧,遵从母亲遗愿采用佛法做事,违背了丧礼“不做佛事”的原则。再如他亲人的葬期多数超过了“三月而葬”的规定。这说明( )

A.理学吸收了大量佛教思想 B.社会主流价值观亟须重塑

C.《家礼》实践具有灵活性 D.乡规民约的基层约束渐弱

11.元代,商人家富囊丰之后转而追求高雅,争相结交读书人:南方士人则纷纷搬出《尚书》《史记》,请出范蠡、子贡,盛赞商人的智慧过人,驰骋济世,对商人及商业大唱赞歌。这反映出当时( )

A.士商界限逐渐模糊 B.经济发展推动观念变化

C.传统义利观在淡化 D.政府已经放弃抑商政策

12.1280年,元朝政府规定,对贩卖土货的商人改收单份税,鼓励国内贸易商出洋贸易。1293年,中书省又制定了“二十三条则法”,整顿市舶贸易,严防走私。这反映( )

A.政府谋求对外贸易的巨大利润 B.商税成为政府主要财政来源

C.海外贸易的走私现象异常严重 D.重农抑商政策已被逐渐放弃

13.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》“宋朝的黄金时代”的标题下写道:“除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。”属于这场“商业革命”史实的是( )

A.制瓷技术出现重大进步 B.大量的商业市镇兴起

C.流通领域出现纸币 D.生产领域出现工场手工业

14.唐代往往利用绢布等来作为表示物品价值的货币,然而到宋代,绢帛等实物丧失货币性并退出流通。这一变化说明

A.国内统一市场形成 B.传统手工业的衰退

C.商品经济日益发展 D.铸钱技术不断进步

15.唐宋时期,政府放松了对商品运输、销售环节的控制,把这一切还位于商品流通的主体——商人。唐宋时期政府这一做法

A.表明抑商政策已被废除 B.提高了商人的政治地位

C.促进了商品经济的发展 D.减少了政府的财政收入

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求

材料 根据《东京梦华录》的记载,开封大街小巷,店铺林立,勾栏瓦舍,热闹异常。皇城正南门(宣德门)南去的大道叫做御街,两边称御廊,准许商人买卖交易。御街南去过州桥,直至朱雀门,两边酒楼、饭店、香药铺、茶馆、商店夜市直到三更。自州桥东转为东大街,经相国寺前门至宋门,有鱼市、肉市、金银漆器铺等。自州桥西转为西大街,有珠玉铺、鲜果行等等。皇城外东南方向的十字街一带,铺席热闹,附近的潘楼街是大商人云集的场所。珍珠、匹帛、香药等铺席,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森严,每一交易,动即千万,骇人闻见。”桑家瓦子(戏场)有大小勾栏五十余座,其中莲花棚、牡丹棚、象棚最大,可容数千人。这些瓦子中除做戏演出外,还有卖茶、卖画、卖故衣、卖饭以及算卦、赌博等等。

——摘编自《简明宋史》

根据材料,概括东京出现哪些“前代都市所未有过的经济生活景观”,并结合所学知识分析原因。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 大榭岛遗址的年代相当于龙山文化早期,发现了双排并连的盐灶,手制厚胎粗糙的煮盐陶盆,用于支撑陶盆的烧土柱等。先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步,尤其出现了有意用草木灰铺就的摊场,来泼洒卤水并刮取生成的盐土,以及周壁抹泥防渗的淋卤坑,来过滤盐土获得符合煎煮要求的高浓度卤水,这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺“淋煎法”。

——摘编自王青、曹洋《我国海盐考古二十年回顾》

材料二 把古沉船“华光礁1号”上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。

“华光礁I号”的船载货物类别,是宋代海外贸易商品的一个缩影,其中尤以外销陶瓷器最为突出。因“华光礁1号”是一艘南宋早期沉船,各窑口的工匠按自己的理解生产瓷器。到了“南澳1号”沉船所处的明代中晚期,大量带有异域风情的瓷器出现,海外贸易实现了从过去的纯输出到“订制”输出的转变。

——摘编自符宇群:《贾宾:“海丝”古沉船如何诉说中外交流往事》

(1)分别说明材料一、材料二作者如何运用考古成果进行史学研究。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“华光礁I号”的考古文物可用于研究哪些历史课题(拟出一个课题名称即可)。为深入开展所列课题的研究,请简要阐述你的研究思路。

18.主题探究是历史学习的一个重要方法。小明在历史学习中了解到“中国古代经济重心至宋元时期完成南移”是史学界普遍认同的结论,为探究该主题,小明首先找到了以下材料。阅读材料,回答问题。

材料一 关中之地,于天下之三分之一、而人众不过什三。然量其富,什居其六。……楚越之地,地广人稀。

——(西汉)司马迁《史记·货殖列传》

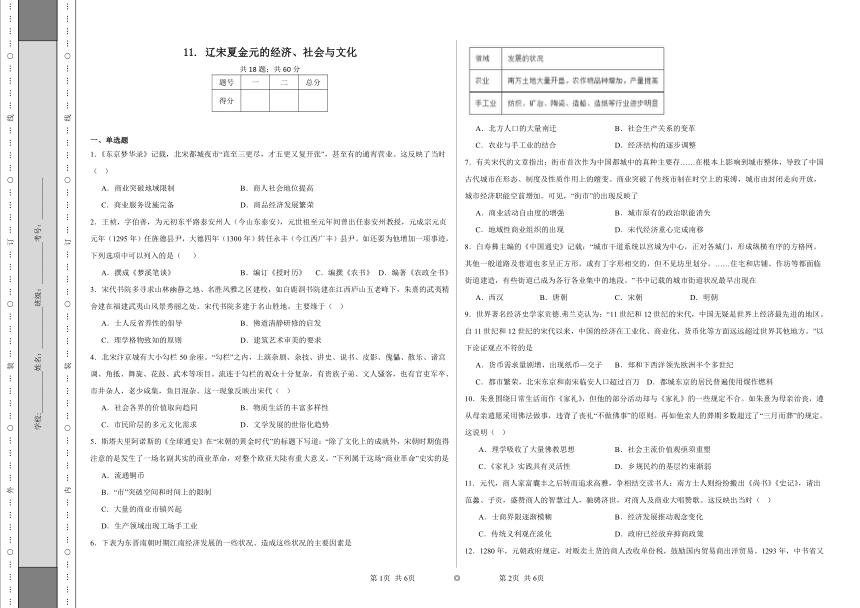

材料二 西汉至北宋南方人口的变迁:

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例(%) 人口(户) 占全国户口数比例(%)

西汉 2470685 19.8 9985785 80.2

唐朝 3920415 43.2 5148529 56.8

北宋 11224760 62.9 6624296 37.1

材料三 本朝文物之盛,自国初至昭陵(宋仁宗)时,并从江南来,庆历间人才彬彬,号称众多……皆出于大江之南。

——宋人笔记《曲消旧闻》

材料四 天下岁入粮数,南方6890307石,北方5224393石。江浙行省、江西行省占全国比重尤高,各约占37%和10%。

——整理自(明)宋濂等《元史·食货志》

(1)谈谈材料一对于该主题研究的意义。

(2)相较于材料一、材料二至四提供了哪些探究该主题的新视角?并简要说明它们为什么可以做为该主题研究的史料。你认为该主题研究应遵循哪些基本原则?

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:宋代中国。据材料可知,宋代有夜市,有些商铺甚至通宵营业,反映商业活动突破了时间限制,是商品经济繁荣的体现,D项正确;夜市体现商业突破时间而非地域限制,排除A项;夜市不能体现商人地位提高,排除B项;材料提及商业经营时间,未提及商业服务设施,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:元朝中国。元朝农学家王祯编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富,C项正确;北宋沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果,排除A项;元朝科学家郭守敬主持编定新的历法《授时历》,其中测定的数据在当时世界上处于领先地位,排除B项;明代科学家徐光启编著《农政全书》,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是原因题。时空范围为宋代(中国)。佛家重视禅定,往往选择山林名胜之地建精舍以作修禅讲佛的处所;道教重视清虚,也多选择山林幽静之处建宫观以求道法。宋代理学受佛道清静研修启发,提倡“潜思进学”“存心养性”,故宋代书院多建于山林幽静、名胜风雅之地,B项正确;士子反省养性、理学格物致知与书院选址无直接关系,排除A、C项;“建筑艺术审美的要求”偏离题干主旨,材料说的是书院选址,不是建筑风格,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据材料“上演杂剧、杂技、讲史、说书、皮影、傀儡、散乐、诸宫调、角抵、舞旋、花鼓、武术等项目”可知,北宋时期的勾栏有丰富多样项目,观众既有普通百姓,也有贵族,反映了市民阶层的多元文化需求 ,C项正确;材料反映了社会各界不同的需求,并没有趋同,排除A项;材料反映的是精神生活,排除B项;材料不涉及文学发展,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】注意时间限定词“宋朝”。A项是在商朝时期,与史实不符,排除;北宋时期,随着商品经济的发展,“市”突破空间和时间上的限制, 这是一场名副其实的商业革命,对世界经济发展影响较大,B项符合史实;C D两项是在明清时期,排除;故选B。

6.A

【详解】结合所学知识可知,东晋南朝时期北方人口大量南迁推动了江南地区的经济开发,故答案为A项;东晋南朝时期社会生产关系没有发生变化,排除B项;农业与家庭手工业相结合的小农经济在战国时期已经出现,不是带来材料中现象的原因,排除C项;经济结构逐步调整是江南经济得到开发的表现,不是原因,排除D项。

7.A

【详解】根据材料“城市由封闭走向开放,城市经济职能空前增加”和所学知识可知,宋朝时期“街市”的出现是商品经济发展要求突破传统束缚的结果,A正确;B说法过于绝对,材料体现的是经济职能开始凸显,排除;地域性商业组织出现是在明清,C排除;材料与经济重心南移完成无关,D排除。故选A。

8.C

【详解】依据题干“但不见坊里划分。……住宅和店铺、作坊等都面临街道建造,有些街道已成为各行各业集中的地段”可以看出商业活动打破了坊市制度,打破了时间和地点的限制,这一现象出现在宋朝,故C项正确;AB两项商业活动有时间和地点限制,应排除;D项不符合“最早”,应排除。

【点睛】本题考查古代市的变迁。需要掌握宋朝市的表现。解题的关键对“但不见坊里划分……住宅和店铺、作坊等都面临街道建造,有些街道已成为各行各业集中的地段”的分析理解。

9.B

【详解】结合所学知识可知,郑和下西洋发生在明朝,非宋朝,B项符合题意;ACD均是关于宋朝时期商业发展的表现,不符合题意。故选B项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:南宋时期(中国)。据材料“遵从母亲遗愿采用佛法做事,违背了丧礼‘不做佛事’的原则。再如他亲人的葬期多数超过了‘三月而葬’的规定。”和所学可知,朱熹宁愿违背自己的原则,也不能抗拒母亲的意志,同时非常迷信卜葬,喜欢卜求“山水形势”,其家人的葬地葬日往往因此久拖不决,这说明在现实生活中很难协调一致,《家礼》实践具有灵活性,C项正确。据材料“但他的部分活动却与《家礼》的一些规定不合”可知,采用佛法做事不符合理学,葬期多数超过了“三月而葬”的规定也不是佛教思想的内容,排除A项;理学的创立和完善标志社会主流价值观已经重塑,排除B项;“乡规民约的基层约束渐弱”的说法不符合史实,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是本质题。据本题时间信息可知准确时空:元代。据题干可知主要结论:元代商人追求高雅,结交读书人,而读书人则盛赞商人的智慧过人,体现了商人的社会地位提高。结合所学可知,元代商品经济的发展,人们的传统社会阶层观念得到改变,商人地位得以提高,这反映了经济发展冲击了传统观念,B项正确;材料反映商人地位的提高,但不能得出士商界限模糊,排除A;材料反映商人地位提高,而材料没有提到传统义利观的变化,排除C项;元代政府仍实行抑商政策,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是元朝时期的中国。根据材料内容可知,元朝时期减少对贩卖土货商人的税收,鼓励对外贸易,整顿市舶贸易严防走私,这些措施都是元朝政府意图发展对外贸易,同时从对外贸易中获取税收,从而谋求对外贸易的巨大利润,A项正确;材料中没有比较信息,无法说明商税成为政府主要财政来源,排除B项;元朝政府严防走私并不代表当时海外贸易的走私现象非常严重,排除C项;元朝时期并没有放弃重农抑商政策,排除D项。故选A项。

13.C

【详解】据所学可知,宋代“商业革命”的内容有“坊市分开、商业活动突破时间地点限制、出现了世界上最早的纸币——交子”等,所以C项正确;制瓷技术出现重大进步属于手工业领域,不是“商业革命”的史实,排除A项;明清时期大量的商业市镇出现,与题干时间不符,排除B项;明清时期生产领域出现“工场手工业”,与材料不符,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】宋代绢帛等实物之所以不再作为货币性,原因在于商品经济发展,绢帛等实物流通不便,不适应商品经济进一步发展,而纸币相比于绢帛更便利,因此绢帛退出流通领域,C正确;宋代不是大一统王朝,排除A;传统手工业在宋代进一步发展,B不符合史实,排除;绢帛不再具有货币属性原因是商品经济发展过程中,新的更便利的货币媒介产生,与铸钱技术进步无关,排除D。

15.C

【详解】材料体现的是唐宋时期政府放松了对商业的监管,这是有利于商品经济的发展的,C正确;重农抑商政策贯穿于整个封建社会,A排除;材料未涉及商人地位的提高,B排除;商业的发展有利于增加政府财政收入,D排除。故选C。

16.新景观:城市布局打破坊市界限和时间界限,商业活动限制放宽;城市经济功能增强,商业贸易更繁荣;市民文化的兴起活跃了城市经济市场;出现了比较完善的饮食娱乐服务设施。原因:农耕经济(商品经济)的发展;政治中心的影响;政府商业政策的放松。

【详解】新景观:根据材料“开封大街小巷,店铺林立,勾栏瓦舍,热闹异常”可归纳出城市布局打破坊市界限和时间界限,商业活动限制放宽;根据材料“御街南去过州桥,直至朱雀门,两边酒楼、饭店、香药铺、茶馆、商店夜市直到三更”可归纳出城市经济功能增强,商业贸易更繁荣;根据材料“桑家瓦子(戏场)有大小勾栏五十余座”可归纳出市民文化的兴起活跃了城市经济市场及出现比较完善的饮食娱乐服务设施。原因:结合所学知识可知,可从农耕经济(商品经济)的发展、政治中心的影响及政府商业政策的放松等角度进行分析即可。

【点睛】

17.(1)研究方法:

材料一:将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

(2)历史课题:宋代商船的出海路线。

研究思路:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

【详解】(1)研究方法:本题是特点类材料分析题。时空是新时期时代晚期(中国);宋代(中国)。

材料一:根据材料一“先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。”“到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步。”“这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺‘淋煎法’。”并结合史学研究方法可知,材料一将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”并结合史学研究方法可知,材料二作者将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

(2)历史课题:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”可将研究的历史课题拟定为:宋代商船的出海路线。

研究思路:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”并结合史学研究方法可将研究思路梳理为:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

18.(1)该史料从经济总量角度说明了西汉时期的经济重心尚在北方关中地区,这就为后期的经济重心南移提供了必要的历史比较对象。

(2)新视角:人口、人才、赋税等角度。说明:随着人口的大量南迁,才会带来中国经济重心的南移;而经济重心的南移,必然导致南方赋税的增加,及文化南移带来的人才增加。(或者:人口、人才、赋税的增加是经济发展的重要表现,所以它们可以做为该主题研究的史料)。

基本原则:全面的观点;多角度论证;文化是一个时代的反映。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是:西汉(中国)。

由材料一“关中之地,于天下之三分之一、而人众不过什三。然量其富,什居其六。”可得出:该史料从经济总量角度说明了西汉时期的经济重心尚在北方关中地区,这就为后期的经济重心南移提供了必要的历史比较对象。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是:古代(中国)。

新视角:由材料二“西汉至北宋南方人口的变迁”可得出:人口角度;由材料三“本朝文物之盛,自国初至昭陵(宋仁宗)时,并从江南来,庆历间人才彬彬,号称众多……皆出于大江之南。”可得出:人才角度;由材料四“天下岁入粮数,南方6890307石,北方5224393石。”可得出:赋税角度。

说明:结合所学知识可得出:随着人口的大量南迁,才会带来中国经济重心的南移;而经济重心的南移,必然导致南方赋税的增加及文化南移带来的人才增加。

基本原则:结合所学知识可得出:全面的观点;多角度论证;文化是一个时代的反映。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

共18题;共60分

题号 一 二 总分

得分

一、单选题

1.《东京梦华录》记载,北宋都城夜市“直至三更尽,才五更又复开张”,甚至有的通宵营业。这反映了当时( )

A.商业突破地域限制 B.商人社会地位提高

C.商业服务设施完备 D.商品经济发展繁荣

2.王祯,字伯善,为元初东平路泰安州人(今山东泰安),元世祖至元年间曾出任泰安州教授,元成宗元贞元年(1295年)任旌德县尹,大德四年(1300年)转任永丰(今江西广丰)县尹。如还要为他增加一项事迹,下列选项中可以列入的是( )

A.撰成《梦溪笔谈》 B.编订《授时历》 C.编撰《农书》 D.编著《农政全书》

3.宋代书院多寻求山林幽静之地、名胜风雅之区建校,如白鹿洞书院建在江西庐山五老峰下,朱熹的武夷精舍建在福建武夷山风景秀丽之处。宋代书院多建于名山胜地,主要缘于( )

A.士人反省养性的倡导 B.佛道清静研修的启发

C.理学格物致知的原则 D.建筑艺术审美的要求

4.北宋汴京城有大小勾栏50余座。“勾栏”之内,上演杂剧、杂技、讲史、说书、皮影、傀儡、散乐、诸宫调、角抵、舞旋、花鼓、武术等项目。流连于勾栏的观众十分复杂,有贵族子弟、文人骚客,也有官吏军卒、市井杂人,老少咸集,鱼目混杂。这一现象反映出宋代( )

A.社会各界的价值取向趋同 B.物质生活的丰富多样性

C.市民阶层的多元文化需求 D.文学发展的世俗化趋势

5.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》在“宋朝的黄金时代”的标题下写道:“除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。”下列属于这场“商业革命”史实的是

A.流通铜币

B.“市”突破空间和时间上的限制

C.大量的商业市镇兴起

D.生产领域出现工场手工业

6.下表为东晋南朝时期江南经济发展的一些状况。造成这些状况的主要因素是

A.北方人口的大量南迁 B.社会生产关系的变革

C.农业与手工业的结合 D.经济结构的逐步调整

7.有关宋代的文章指出:街市首次作为中国都城中的真种主要存……在根本上影响到城市整体,导致了中国古代城市在形态、制度及性质作用上的嬗变。商业突破了传统市制在时空上的束缚,城市由封闭走向开放,城市经济职能空前增加。可见,“街市”的出现反映了

A.商业活动自由度的增强 B.城市原有的政治职能消失

C.地域性商业组织的出现 D.宋代经济重心完成南移

8.白寿彝主编的《中国通史》记载:“城市干道系统以宫城为中心,正对各城门,形成纵横有序的方格网。其他一般道路及巷道也多呈正方形,或有丁字形相交的,但不见坊里划分。……住宅和店铺、作坊等都面临街道建造,有些街道已成为各行各业集中的地段。”书中记载的城市街道状况最早出现在

A.西汉 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

9.世界著名经济史学家贡德.弗兰克认为:“11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化等方面远远超过世界其他地方。”以下论证观点不符的是

A.货币需求量剧增,出现纸币—交子 B.郑和下西洋领先欧洲半个多世纪

C.都市繁荣,北宋东京和南宋临安人口超过百万 D.都城东京的居民普遍使用煤作燃料

10.朱熹围绕日常生活而作《家礼》,但他的部分活动却与《家礼》的一些规定不合。如朱熹为母亲治丧,遵从母亲遗愿采用佛法做事,违背了丧礼“不做佛事”的原则。再如他亲人的葬期多数超过了“三月而葬”的规定。这说明( )

A.理学吸收了大量佛教思想 B.社会主流价值观亟须重塑

C.《家礼》实践具有灵活性 D.乡规民约的基层约束渐弱

11.元代,商人家富囊丰之后转而追求高雅,争相结交读书人:南方士人则纷纷搬出《尚书》《史记》,请出范蠡、子贡,盛赞商人的智慧过人,驰骋济世,对商人及商业大唱赞歌。这反映出当时( )

A.士商界限逐渐模糊 B.经济发展推动观念变化

C.传统义利观在淡化 D.政府已经放弃抑商政策

12.1280年,元朝政府规定,对贩卖土货的商人改收单份税,鼓励国内贸易商出洋贸易。1293年,中书省又制定了“二十三条则法”,整顿市舶贸易,严防走私。这反映( )

A.政府谋求对外贸易的巨大利润 B.商税成为政府主要财政来源

C.海外贸易的走私现象异常严重 D.重农抑商政策已被逐渐放弃

13.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》“宋朝的黄金时代”的标题下写道:“除了文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。”属于这场“商业革命”史实的是( )

A.制瓷技术出现重大进步 B.大量的商业市镇兴起

C.流通领域出现纸币 D.生产领域出现工场手工业

14.唐代往往利用绢布等来作为表示物品价值的货币,然而到宋代,绢帛等实物丧失货币性并退出流通。这一变化说明

A.国内统一市场形成 B.传统手工业的衰退

C.商品经济日益发展 D.铸钱技术不断进步

15.唐宋时期,政府放松了对商品运输、销售环节的控制,把这一切还位于商品流通的主体——商人。唐宋时期政府这一做法

A.表明抑商政策已被废除 B.提高了商人的政治地位

C.促进了商品经济的发展 D.减少了政府的财政收入

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求

材料 根据《东京梦华录》的记载,开封大街小巷,店铺林立,勾栏瓦舍,热闹异常。皇城正南门(宣德门)南去的大道叫做御街,两边称御廊,准许商人买卖交易。御街南去过州桥,直至朱雀门,两边酒楼、饭店、香药铺、茶馆、商店夜市直到三更。自州桥东转为东大街,经相国寺前门至宋门,有鱼市、肉市、金银漆器铺等。自州桥西转为西大街,有珠玉铺、鲜果行等等。皇城外东南方向的十字街一带,铺席热闹,附近的潘楼街是大商人云集的场所。珍珠、匹帛、香药等铺席,“屋宇雄壮,门面广阔,望之森严,每一交易,动即千万,骇人闻见。”桑家瓦子(戏场)有大小勾栏五十余座,其中莲花棚、牡丹棚、象棚最大,可容数千人。这些瓦子中除做戏演出外,还有卖茶、卖画、卖故衣、卖饭以及算卦、赌博等等。

——摘编自《简明宋史》

根据材料,概括东京出现哪些“前代都市所未有过的经济生活景观”,并结合所学知识分析原因。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 大榭岛遗址的年代相当于龙山文化早期,发现了双排并连的盐灶,手制厚胎粗糙的煮盐陶盆,用于支撑陶盆的烧土柱等。先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步,尤其出现了有意用草木灰铺就的摊场,来泼洒卤水并刮取生成的盐土,以及周壁抹泥防渗的淋卤坑,来过滤盐土获得符合煎煮要求的高浓度卤水,这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺“淋煎法”。

——摘编自王青、曹洋《我国海盐考古二十年回顾》

材料二 把古沉船“华光礁1号”上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。

“华光礁I号”的船载货物类别,是宋代海外贸易商品的一个缩影,其中尤以外销陶瓷器最为突出。因“华光礁1号”是一艘南宋早期沉船,各窑口的工匠按自己的理解生产瓷器。到了“南澳1号”沉船所处的明代中晚期,大量带有异域风情的瓷器出现,海外贸易实现了从过去的纯输出到“订制”输出的转变。

——摘编自符宇群:《贾宾:“海丝”古沉船如何诉说中外交流往事》

(1)分别说明材料一、材料二作者如何运用考古成果进行史学研究。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“华光礁I号”的考古文物可用于研究哪些历史课题(拟出一个课题名称即可)。为深入开展所列课题的研究,请简要阐述你的研究思路。

18.主题探究是历史学习的一个重要方法。小明在历史学习中了解到“中国古代经济重心至宋元时期完成南移”是史学界普遍认同的结论,为探究该主题,小明首先找到了以下材料。阅读材料,回答问题。

材料一 关中之地,于天下之三分之一、而人众不过什三。然量其富,什居其六。……楚越之地,地广人稀。

——(西汉)司马迁《史记·货殖列传》

材料二 西汉至北宋南方人口的变迁:

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例(%) 人口(户) 占全国户口数比例(%)

西汉 2470685 19.8 9985785 80.2

唐朝 3920415 43.2 5148529 56.8

北宋 11224760 62.9 6624296 37.1

材料三 本朝文物之盛,自国初至昭陵(宋仁宗)时,并从江南来,庆历间人才彬彬,号称众多……皆出于大江之南。

——宋人笔记《曲消旧闻》

材料四 天下岁入粮数,南方6890307石,北方5224393石。江浙行省、江西行省占全国比重尤高,各约占37%和10%。

——整理自(明)宋濂等《元史·食货志》

(1)谈谈材料一对于该主题研究的意义。

(2)相较于材料一、材料二至四提供了哪些探究该主题的新视角?并简要说明它们为什么可以做为该主题研究的史料。你认为该主题研究应遵循哪些基本原则?

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:宋代中国。据材料可知,宋代有夜市,有些商铺甚至通宵营业,反映商业活动突破了时间限制,是商品经济繁荣的体现,D项正确;夜市体现商业突破时间而非地域限制,排除A项;夜市不能体现商人地位提高,排除B项;材料提及商业经营时间,未提及商业服务设施,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是正向题。时空是:元朝中国。元朝农学家王祯编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富,C项正确;北宋沈括所著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果,排除A项;元朝科学家郭守敬主持编定新的历法《授时历》,其中测定的数据在当时世界上处于领先地位,排除B项;明代科学家徐光启编著《农政全书》,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是原因题。时空范围为宋代(中国)。佛家重视禅定,往往选择山林名胜之地建精舍以作修禅讲佛的处所;道教重视清虚,也多选择山林幽静之处建宫观以求道法。宋代理学受佛道清静研修启发,提倡“潜思进学”“存心养性”,故宋代书院多建于山林幽静、名胜风雅之地,B项正确;士子反省养性、理学格物致知与书院选址无直接关系,排除A、C项;“建筑艺术审美的要求”偏离题干主旨,材料说的是书院选址,不是建筑风格,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据材料“上演杂剧、杂技、讲史、说书、皮影、傀儡、散乐、诸宫调、角抵、舞旋、花鼓、武术等项目”可知,北宋时期的勾栏有丰富多样项目,观众既有普通百姓,也有贵族,反映了市民阶层的多元文化需求 ,C项正确;材料反映了社会各界不同的需求,并没有趋同,排除A项;材料反映的是精神生活,排除B项;材料不涉及文学发展,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】注意时间限定词“宋朝”。A项是在商朝时期,与史实不符,排除;北宋时期,随着商品经济的发展,“市”突破空间和时间上的限制, 这是一场名副其实的商业革命,对世界经济发展影响较大,B项符合史实;C D两项是在明清时期,排除;故选B。

6.A

【详解】结合所学知识可知,东晋南朝时期北方人口大量南迁推动了江南地区的经济开发,故答案为A项;东晋南朝时期社会生产关系没有发生变化,排除B项;农业与家庭手工业相结合的小农经济在战国时期已经出现,不是带来材料中现象的原因,排除C项;经济结构逐步调整是江南经济得到开发的表现,不是原因,排除D项。

7.A

【详解】根据材料“城市由封闭走向开放,城市经济职能空前增加”和所学知识可知,宋朝时期“街市”的出现是商品经济发展要求突破传统束缚的结果,A正确;B说法过于绝对,材料体现的是经济职能开始凸显,排除;地域性商业组织出现是在明清,C排除;材料与经济重心南移完成无关,D排除。故选A。

8.C

【详解】依据题干“但不见坊里划分。……住宅和店铺、作坊等都面临街道建造,有些街道已成为各行各业集中的地段”可以看出商业活动打破了坊市制度,打破了时间和地点的限制,这一现象出现在宋朝,故C项正确;AB两项商业活动有时间和地点限制,应排除;D项不符合“最早”,应排除。

【点睛】本题考查古代市的变迁。需要掌握宋朝市的表现。解题的关键对“但不见坊里划分……住宅和店铺、作坊等都面临街道建造,有些街道已成为各行各业集中的地段”的分析理解。

9.B

【详解】结合所学知识可知,郑和下西洋发生在明朝,非宋朝,B项符合题意;ACD均是关于宋朝时期商业发展的表现,不符合题意。故选B项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:南宋时期(中国)。据材料“遵从母亲遗愿采用佛法做事,违背了丧礼‘不做佛事’的原则。再如他亲人的葬期多数超过了‘三月而葬’的规定。”和所学可知,朱熹宁愿违背自己的原则,也不能抗拒母亲的意志,同时非常迷信卜葬,喜欢卜求“山水形势”,其家人的葬地葬日往往因此久拖不决,这说明在现实生活中很难协调一致,《家礼》实践具有灵活性,C项正确。据材料“但他的部分活动却与《家礼》的一些规定不合”可知,采用佛法做事不符合理学,葬期多数超过了“三月而葬”的规定也不是佛教思想的内容,排除A项;理学的创立和完善标志社会主流价值观已经重塑,排除B项;“乡规民约的基层约束渐弱”的说法不符合史实,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是本质题。据本题时间信息可知准确时空:元代。据题干可知主要结论:元代商人追求高雅,结交读书人,而读书人则盛赞商人的智慧过人,体现了商人的社会地位提高。结合所学可知,元代商品经济的发展,人们的传统社会阶层观念得到改变,商人地位得以提高,这反映了经济发展冲击了传统观念,B项正确;材料反映商人地位的提高,但不能得出士商界限模糊,排除A;材料反映商人地位提高,而材料没有提到传统义利观的变化,排除C项;元代政府仍实行抑商政策,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是元朝时期的中国。根据材料内容可知,元朝时期减少对贩卖土货商人的税收,鼓励对外贸易,整顿市舶贸易严防走私,这些措施都是元朝政府意图发展对外贸易,同时从对外贸易中获取税收,从而谋求对外贸易的巨大利润,A项正确;材料中没有比较信息,无法说明商税成为政府主要财政来源,排除B项;元朝政府严防走私并不代表当时海外贸易的走私现象非常严重,排除C项;元朝时期并没有放弃重农抑商政策,排除D项。故选A项。

13.C

【详解】据所学可知,宋代“商业革命”的内容有“坊市分开、商业活动突破时间地点限制、出现了世界上最早的纸币——交子”等,所以C项正确;制瓷技术出现重大进步属于手工业领域,不是“商业革命”的史实,排除A项;明清时期大量的商业市镇出现,与题干时间不符,排除B项;明清时期生产领域出现“工场手工业”,与材料不符,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】宋代绢帛等实物之所以不再作为货币性,原因在于商品经济发展,绢帛等实物流通不便,不适应商品经济进一步发展,而纸币相比于绢帛更便利,因此绢帛退出流通领域,C正确;宋代不是大一统王朝,排除A;传统手工业在宋代进一步发展,B不符合史实,排除;绢帛不再具有货币属性原因是商品经济发展过程中,新的更便利的货币媒介产生,与铸钱技术进步无关,排除D。

15.C

【详解】材料体现的是唐宋时期政府放松了对商业的监管,这是有利于商品经济的发展的,C正确;重农抑商政策贯穿于整个封建社会,A排除;材料未涉及商人地位的提高,B排除;商业的发展有利于增加政府财政收入,D排除。故选C。

16.新景观:城市布局打破坊市界限和时间界限,商业活动限制放宽;城市经济功能增强,商业贸易更繁荣;市民文化的兴起活跃了城市经济市场;出现了比较完善的饮食娱乐服务设施。原因:农耕经济(商品经济)的发展;政治中心的影响;政府商业政策的放松。

【详解】新景观:根据材料“开封大街小巷,店铺林立,勾栏瓦舍,热闹异常”可归纳出城市布局打破坊市界限和时间界限,商业活动限制放宽;根据材料“御街南去过州桥,直至朱雀门,两边酒楼、饭店、香药铺、茶馆、商店夜市直到三更”可归纳出城市经济功能增强,商业贸易更繁荣;根据材料“桑家瓦子(戏场)有大小勾栏五十余座”可归纳出市民文化的兴起活跃了城市经济市场及出现比较完善的饮食娱乐服务设施。原因:结合所学知识可知,可从农耕经济(商品经济)的发展、政治中心的影响及政府商业政策的放松等角度进行分析即可。

【点睛】

17.(1)研究方法:

材料一:将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

(2)历史课题:宋代商船的出海路线。

研究思路:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

【详解】(1)研究方法:本题是特点类材料分析题。时空是新时期时代晚期(中国);宋代(中国)。

材料一:根据材料一“先秦文献《世本》记载:“夙沙氏始煮海为盐”,而宁波大榭岛发现的史前制盐遗存就是煮盐的,鲁北沿海也有史前存在煮盐遗址的线索。”“到商周时期,从鲁北沿海的考古发现看,煮盐规模显著扩大,煮盐工艺流程也更加进步。”“这应该就是文献记载的我国古代传统的煮盐工艺‘淋煎法’。”并结合史学研究方法可知,材料一将考古发现与文献记载进行对比,用以论证我国传统工艺“淋煎法”。

材料二:根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”并结合史学研究方法可知,材料二作者将出土文物与出水文物进行对比,用以论证宋代商船的出海路线。

(2)历史课题:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“由此可以推断这是一艘从中国港口装货,经过海上丝绸之路。最终将商品运送至东南亚国家的远洋商船。”可将研究的历史课题拟定为:宋代商船的出海路线。

研究思路:本题是特点类材料分析题。时空是宋代(中国)。根据材料二“把古沉船‘华光礁1号’上的器物,与东南亚国家如马来西亚、菲律宾等地出土和出水的瓷器进行对比,发现它们之间具有高度相似性。”并结合史学研究方法可将研究思路梳理为:由据考证,“华光礁1号”当时是从福建泉州港出发,船货均为南宋外销瓷器,最终在西沙群岛沉没。这意味着,沉船行驶在向西的“海上丝绸之路”航线上,前往东南亚甚至更远的地方。可知,该船的航行路线应该是福建泉州港到东南亚甚至更远的地方。

18.(1)该史料从经济总量角度说明了西汉时期的经济重心尚在北方关中地区,这就为后期的经济重心南移提供了必要的历史比较对象。

(2)新视角:人口、人才、赋税等角度。说明:随着人口的大量南迁,才会带来中国经济重心的南移;而经济重心的南移,必然导致南方赋税的增加,及文化南移带来的人才增加。(或者:人口、人才、赋税的增加是经济发展的重要表现,所以它们可以做为该主题研究的史料)。

基本原则:全面的观点;多角度论证;文化是一个时代的反映。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是:西汉(中国)。

由材料一“关中之地,于天下之三分之一、而人众不过什三。然量其富,什居其六。”可得出:该史料从经济总量角度说明了西汉时期的经济重心尚在北方关中地区,这就为后期的经济重心南移提供了必要的历史比较对象。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是:古代(中国)。

新视角:由材料二“西汉至北宋南方人口的变迁”可得出:人口角度;由材料三“本朝文物之盛,自国初至昭陵(宋仁宗)时,并从江南来,庆历间人才彬彬,号称众多……皆出于大江之南。”可得出:人才角度;由材料四“天下岁入粮数,南方6890307石,北方5224393石。”可得出:赋税角度。

说明:结合所学知识可得出:随着人口的大量南迁,才会带来中国经济重心的南移;而经济重心的南移,必然导致南方赋税的增加及文化南移带来的人才增加。

基本原则:结合所学知识可得出:全面的观点;多角度论证;文化是一个时代的反映。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进