第六单元 文化的传承与保护 综合测试(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第六单元 文化的传承与保护 综合测试(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-03 17:37:15 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 文化的传承与保护 综合测试

一、单选题

1.公元前5世纪中期,雅典卫城的建筑在布局上克服了早期追求对称而造成的呆板风格,由以神庙建筑为主转为公共建筑为主,如人民议事厅、图书馆、露天剧场、竞技场、城市园林等。这一布局

A.重视建筑的实用性 B.实现民主政治的稳定

C.体现民主政治成熟 D.有助于培养公民意识

2.文化遗产代表着人类文明所留下的辉煌。结合下面两幅图片判断,两者的共同特征是( )

北京故宫俯瞰图 雅典卫城复原图

A.依山势而建,布局讲求对称,主次分明

B.行政、防御、宗教和商业功能划分明确

C.遵循严格的等级观念和长幼有序的制度

D.具有超越地域和时间的突出的普遍价值

3.博洛尼亚大学创立于1088年,被誉为“世界大学之母”。哥白尼曾就读于博洛尼亚大学,并在此学到了天文观测技术以及希腊的天文学理论。据此可知,学校教育的作用有( )

①文化传承 ②服务公众 ③培养人才 ④保存古籍

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

4.19世纪初以来,职业教育的教学内容不再仅仅包含单纯的实践经验或技艺,更包含诸多与技术相关科学理论知识。诸如西欧某些国家在19世纪30年代建立的地方工业学校,就大量开设了化学实验实习、力学、机械学、应用数学等科学理论课程。该现象( )

A.适应了工业社会的需要 B.使欧洲经济格局发生了改变

C.根源于垄断组织的产生 D.标志着经济与教育开始结合

5.世界上不同的建筑有着不同的风格,或庄严雄伟、或精美华丽、或与自然的风景融合,或具有浓郁的本土特色。下列描述不正确的是( )

A.瞻星台—朝鲜半岛居民用于观测天象 B.万神殿—用以供奉罗马诸神

C.羽蛇神金字塔—玛雅自然神的崇拜 D.哥特式教堂—俄罗斯东正教的象征

6.清朝时期的徽商鲍廷博是著名的藏书家、刻书家,其所刊刻的《知不足斋丛书》网罗天下著述,又收编各类遗编,共781卷。乾隆年间,四库全书馆征集天下遗书,鲍廷博进呈626种,被《四库全书总目》著录250种。据此可知鲍廷博致力于( )

A.学术研究的开展 B.古籍的真伪辨别

C.商人地位的提升 D.文化的保护传承

7.中国是推动世界遗产保护的重要力量,体现出了一个文明大国守护人类共同财富的担当。下列中国保护文化遗产的措施,按时间顺序排列正确的是

①审议通过《世界文化遗产保护管理办法》

②正式加入《世界遗产公约》

③加入《保护非物质文化遗产公约》

④通过《中华人民共和国非物质遗产法》

A.①②③④ B.②③①④ C.②①③④ D.③②④①

8.《保护世界文化和自然遗产公约》规定:“本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗 产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世 界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。”这说明世界文化和自然遗产 ( )

A.具有普世价值 B.由所在国保护 C.自然遗产为主 D.管理权归国际组织

9.1903年大英博物馆出版第一部博物馆指南,1911年委任第一位讲解员。20世纪70年代,大英博物馆成立了教育服务机构和出版社。这些举措( )

A.强化了博物馆的公共服务职能 B.提高了馆藏文物保护的科技水平

C.改变了大英博物馆的馆藏方向 D.彰显文化遗产保护措施的全面性

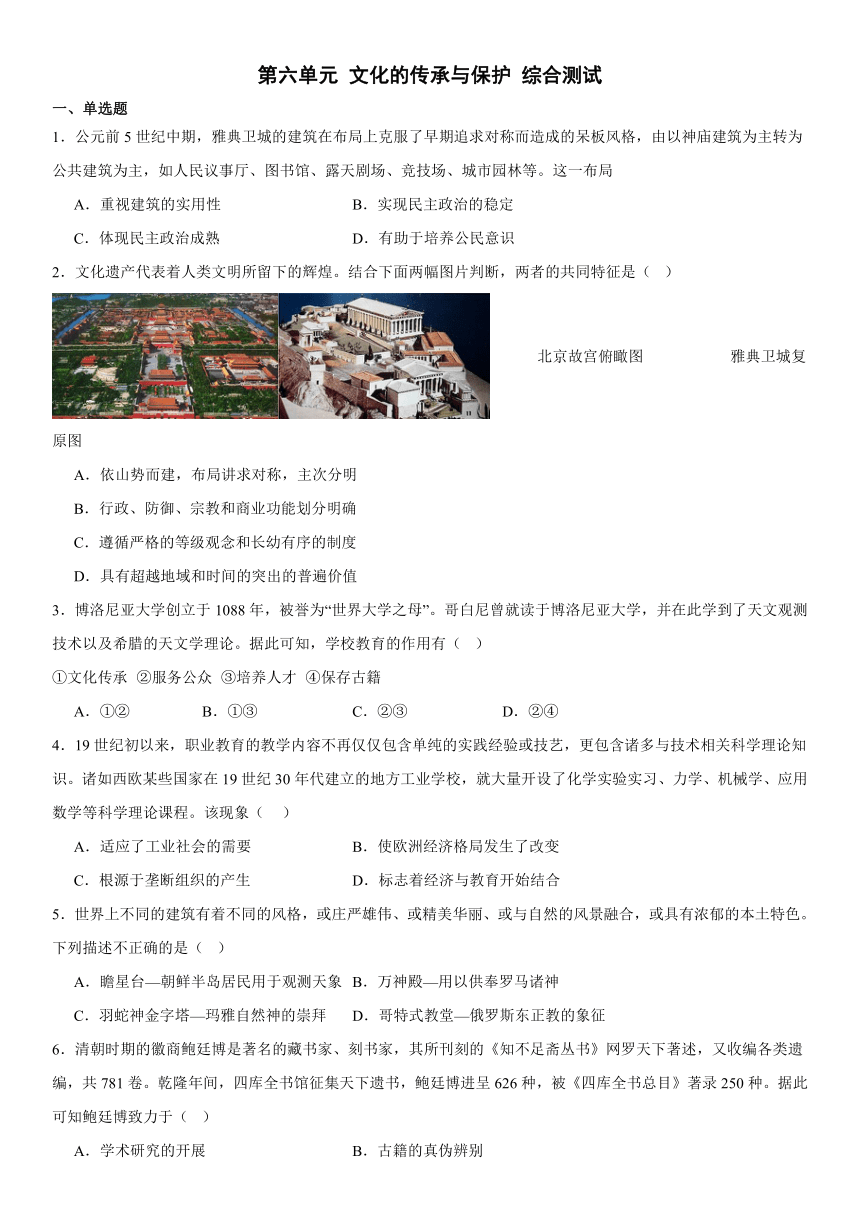

10.如图为法国画家乔治·布拉克1913年创作的拼贴画代表作《单簧管》,他以木纹纸、报纸及有色纸,在画面的中央拼贴出一组简洁的形状,在这个画面结构中,无论是不同的纸片还是轻淡勾画的线条,都成为一种符号。该作品( )

A.带有鲜明的主观主义色彩 B.展现了人们对理性的追求

C.注重光与色效果的融合 D.强调画面的严整与和谐

11.下列对人类书籍发展历程的评述,其中正确的是( )

①古埃及纸草书卷是书籍的雏形

②简策和帛书一直是中国古代最主要的书籍形式

③书籍的普及有赖于造纸业发展和印刷术的发明

①印刷书的诞生具有革命性的转变

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.1972年,联合国教科文组织第17届会议通过《世界遗产公约》。截止2017年,已有193个国家加入该公约,这是目前拥有缔约国最多的国际公约之一。这说明( )

A.多边国际机制有利于世界遗产的保护 B.世界各国认识到文化遗产的普遍价值

C.世界多极化趋势有利于各国达成共识 D.经济全球化促进了各国文化保护工作

13.1850年,欧洲第一部《公共图书馆法案》在英国诞生。该法案规定,经地方纳税人投票同意可以使用地方税设立公共图书馆。英国近代公共图书馆的发展反映出( )

A.自由主义理念存在弊端 B.科学技术发展陷入了停滞

C.国家对文化生活的干预 D.无产阶级革命运动的高涨

14.15——16世纪,欧洲印刷厂实行车间工作制度,不同工种的工人分别进行印刷、复读和装订工作。威尼斯和(西班牙)塞维利亚的印刷厂厂主必须关注每年春天在(德意志)莱比锡举行的书会,尽管两地距离有半个欧洲之遥。这则材料反映了( )

A.意大利是欧洲文化中心 B.图书业生产资本主义化

C.文艺复兴促进书籍传播 D.工厂制度应用于图书业

15.平遥古城,无论是从城门楼,还是沿街的民居、店铺等,到处可见砖瓦和木质的结构。由以上信息可以判断,平遥古城建成于( )

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

16.公共图书馆在18世纪的欧美还不多见,而到了19世纪中期,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆。剧院、音乐厅、博物馆,还有19世纪末的电影院已在城市普遍出现。19世纪中期以来公益设施的建设与推广( )

A.推动了文化的大众化发展 B.反映出社会矛盾的日益缓和

C.加速了科技向生产力转化 D.传播了先进的学校教育理念

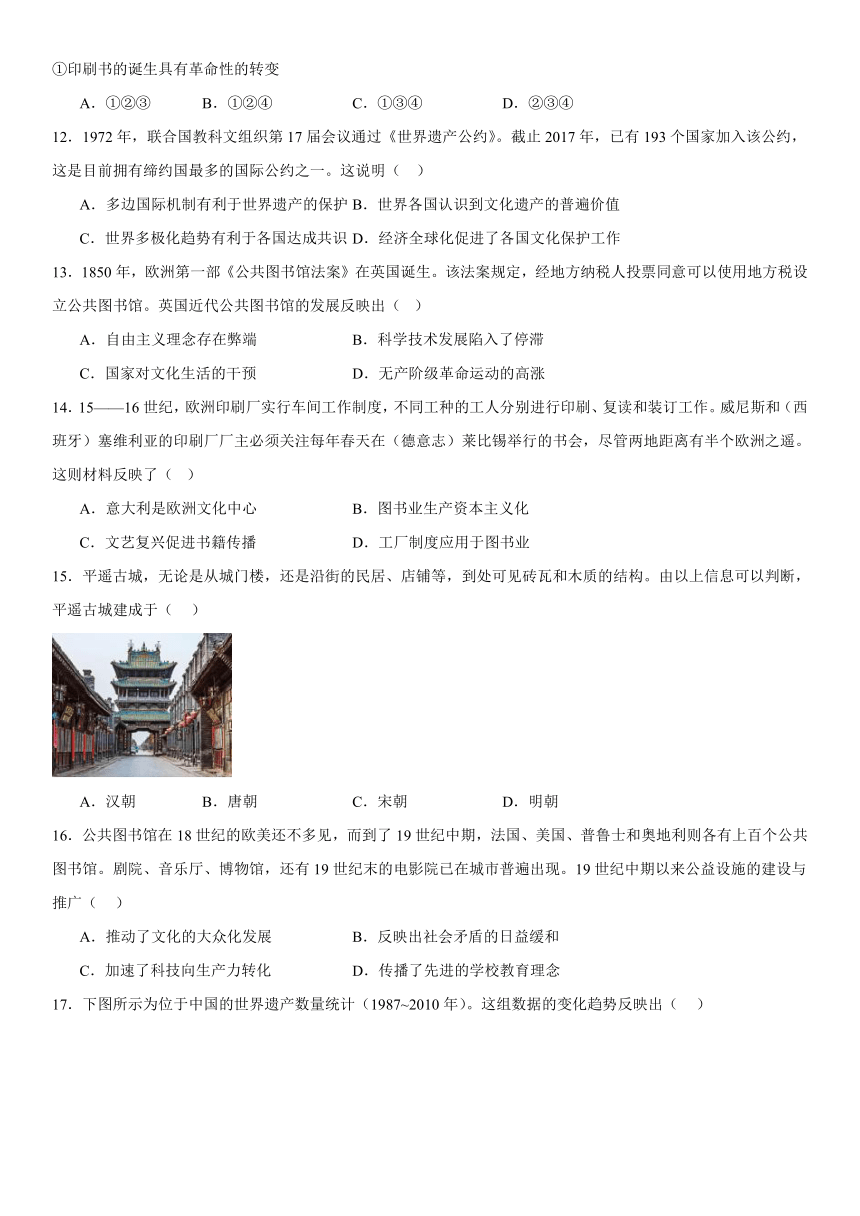

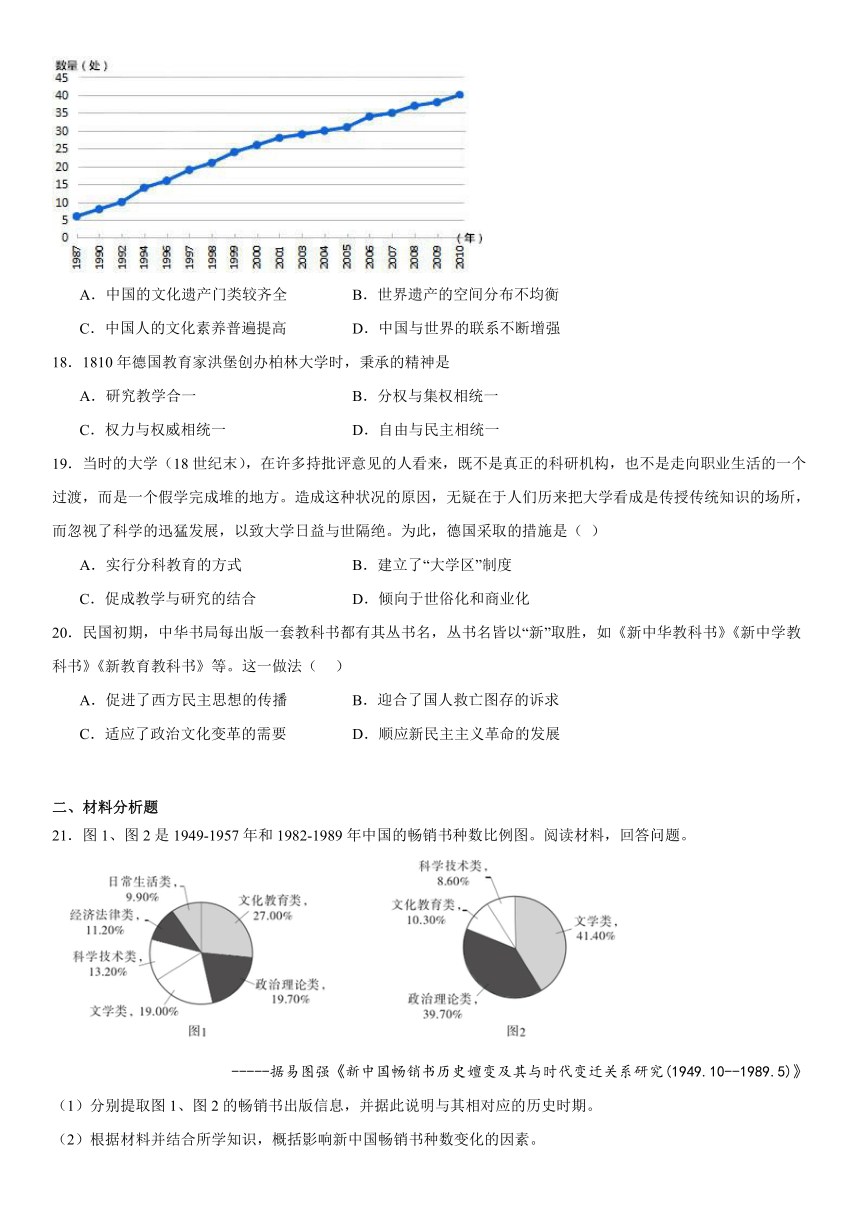

17.下图所示为位于中国的世界遗产数量统计(1987~2010年)。这组数据的变化趋势反映出( )

A.中国的文化遗产门类较齐全 B.世界遗产的空间分布不均衡

C.中国人的文化素养普遍提高 D.中国与世界的联系不断增强

18.1810年德国教育家洪堡创办柏林大学时,秉承的精神是

A.研究教学合一 B.分权与集权相统一

C.权力与权威相统一 D.自由与民主相统一

19.当时的大学(18世纪末),在许多持批评意见的人看来,既不是真正的科研机构,也不是走向职业生活的一个过渡,而是一个假学完成堆的地方。造成这种状况的原因,无疑在于人们历来把大学看成是传授传统知识的场所,而忽视了科学的迅猛发展,以致大学日益与世隔绝。为此,德国采取的措施是( )

A.实行分科教育的方式 B.建立了“大学区”制度

C.促成教学与研究的结合 D.倾向于世俗化和商业化

20.民国初期,中华书局每出版一套教科书都有其丛书名,丛书名皆以“新”取胜,如《新中华教科书》《新中学教科书》《新教育教科书》等。这一做法( )

A.促进了西方民主思想的传播 B.迎合了国人救亡图存的诉求

C.适应了政治文化变革的需要 D.顺应新民主主义革命的发展

二、材料分析题

21.图1、图2是1949-1957年和1982-1989年中国的畅销书种数比例图。阅读材料,回答问题。

-----据易图强《新中国畅销书历史嬗变及其与时代变迁关系研究(1949.10--1989.5)》

(1)分别提取图1、图2的畅销书出版信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

(2)根据材料并结合所学知识,概括影响新中国畅销书种数变化的因素。

22.【加试题】古语云:温故知新。重温历史,汲取智慧和力量。阅读材料,回答问题。

材料一 恩格斯曾经指出:“行动的目的是预期的,但是行动实际产生的结果并不是预期的”。秦始皇统一中国以后,将战国时代北边诸国的长城整合为“万里长城”。蜿蜒如带的长城横亘在今天的北中国地区,长城以南,“其人耕稼以食”;大漠之间,“畜牧畋渔以食”。西汉之时,武帝派张骞通西域,史谓“凿空”。从公元前127年到公元前100年,历20余年,沿河西走廊,曾多次大修长城。有意味的是,唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:“安用劳民”,一笑置之。

——据《说中国》《历史》选修教材等整理

材料二 关于长城,有以下两种认识可供讨论:①一个值得玩味的现象是,长城的线路,几乎与400毫米等降水线相重合。②长城的兴与修,取决于实际的社会政治状况。

——摘自冯天瑜《中国文化生成史》等

(1)阅读材料一,按照“行动的目的是预期的,但是行动实际产生的结果并不是预期的”思路,分析并概括秦汉修筑长城行动的预期目的及实际产生的结果。

(2)阅读材料二并联系材料一,您更侧重解读哪一种认识?侧重解读①,请结合所学予以阐释说明。侧重解读②,请结合所学,以唐朝为例,从内政外交两个层面分析指出唐太宗对修复长城建议“一笑置之”的理由。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉代统治者重视编写蒙学读本,编者多为知名儒者、才高博学之人,如司马相如、班固等都曾编撰过蒙学教材。编者充分考虑到了初学儿童的接受、理解能力,大多数读本篇幅短小、句式整齐,多以韵文形式出现,便于儿童诵读记忆。编者还考虑到儿童的兴趣爱好,如识字读本《急就篇》,在让学童认识生字的同时,还教给学童姓氏名字、服器百物名称等知识。《急就篇》姓名中还体现了时代特色,如“桓贤良、程忠信、樊爱君、崔孝让”。

——摘编自贺科伟《汉代蒙学识字读本出版及其特点浅述》

材料二 下表是中国历史上第一套真正意义的教科书——《最新国文教科书》(商务印书馆1904年出版,初等小学教科书,共10册)的部分课文选编:

篇名 内容

第四册二十三课 中国 我中国居亚洲之东。五千年前文化已开。地球最有名之古国也。吾既为中国之人,安可不爱中国。

第六册二十课 汽机 英人瓦特,少时见壶中蒸汽,怪之,镇坐炉旁,以求其故,久之大悟,乃创汽机。

第九册二课 政体 国家之事,谓之政。政有三权。曰立法,曰行政,曰司法。

第九册三课 法兰西 法兰西,欧洲之望国也。文物制度,灿然具备。各邦多取法焉。其民性刚而轻。

(1)据材料一,概括汉代蒙学教材编写的特点。

(2)据材料一、二,归纳清末蒙学教材相较汉朝呈现出的新变化,并结合所学知识分析出现上述变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈蒙学教育的社会功能。

参考答案:

1.D

2.D

3.B

4.A

5.D

6.D

7.B

8.A

9.A

10.B

11.C

12.A

13.C

14.B

15.D

16.A

17.D

18.A

19.C

20.C

21.(1)图1:这一时期畅销书种类较多,其中,文化教育类所占比例最高。与图2相比,日常生活类和经济法律类成为畅销书类型。这与改革开放后社会环境相对宽松、经济体制改革不断深化、人民生活水平提高、高等教育发展相吻合。据此判断图1时期为1982-1989年。

图2:这一时期畅销书种类较少,这与新中国成立初期图书出版业发展水平不高相吻合。同时,文学类所占比例最高,其次为政治理论类。文学类占比较高与过渡时期多元文化可以并存、“双百”方针的提出相关;政治理论类占比较高与新中国成立初期构建新型意识形态(宣传马克思主义)、宣传政策法规的现实需要相关。据此判断图2时期为19491957年。

(2)影响因素:经济发展水平、经济体制的变化、现实政治需要(政府政策)、民众精神文化需求(市场需求)、文化教育事业的发展。

22.(1)预期目的:阻止北方游牧民族(匈奴)南下侵扰。

实际结果:保护了内地农业生产和人民生命财产;沿着长城西进的轨迹,形成了丝绸之路;促进了中外经济文化的交流。成为中华民族的伟大象征。

(2)侧重解读①长城地处北部游牧区和农耕区的分界线;长城是联结游牧民族和农耕民族经济、文化的重要纽带。

侧重解读②贞观之治,民族团结政策;外交:积极友好和开放的对外政策。

23.(1)统治者重视蒙学教材的编写;编写者多知名儒士或博学之人;编写方面符合儿童的特点;内容贴近儿童生活;编写的内容反映时代特色。

(2)变化:中国的世界地理位置、强调民族国家意识;介绍西方科学技术、政治体制;赞美西方。原因:甲午战败后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加剧;清政府开始新政改革,包括教育方面;不同阶级阶层掀起救亡图存的运动,中华民族意识开始觉醒;西方先进思想文化的传播。

(3)教化引导;贯彻主流思想;稳定社会秩序;

一、单选题

1.公元前5世纪中期,雅典卫城的建筑在布局上克服了早期追求对称而造成的呆板风格,由以神庙建筑为主转为公共建筑为主,如人民议事厅、图书馆、露天剧场、竞技场、城市园林等。这一布局

A.重视建筑的实用性 B.实现民主政治的稳定

C.体现民主政治成熟 D.有助于培养公民意识

2.文化遗产代表着人类文明所留下的辉煌。结合下面两幅图片判断,两者的共同特征是( )

北京故宫俯瞰图 雅典卫城复原图

A.依山势而建,布局讲求对称,主次分明

B.行政、防御、宗教和商业功能划分明确

C.遵循严格的等级观念和长幼有序的制度

D.具有超越地域和时间的突出的普遍价值

3.博洛尼亚大学创立于1088年,被誉为“世界大学之母”。哥白尼曾就读于博洛尼亚大学,并在此学到了天文观测技术以及希腊的天文学理论。据此可知,学校教育的作用有( )

①文化传承 ②服务公众 ③培养人才 ④保存古籍

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

4.19世纪初以来,职业教育的教学内容不再仅仅包含单纯的实践经验或技艺,更包含诸多与技术相关科学理论知识。诸如西欧某些国家在19世纪30年代建立的地方工业学校,就大量开设了化学实验实习、力学、机械学、应用数学等科学理论课程。该现象( )

A.适应了工业社会的需要 B.使欧洲经济格局发生了改变

C.根源于垄断组织的产生 D.标志着经济与教育开始结合

5.世界上不同的建筑有着不同的风格,或庄严雄伟、或精美华丽、或与自然的风景融合,或具有浓郁的本土特色。下列描述不正确的是( )

A.瞻星台—朝鲜半岛居民用于观测天象 B.万神殿—用以供奉罗马诸神

C.羽蛇神金字塔—玛雅自然神的崇拜 D.哥特式教堂—俄罗斯东正教的象征

6.清朝时期的徽商鲍廷博是著名的藏书家、刻书家,其所刊刻的《知不足斋丛书》网罗天下著述,又收编各类遗编,共781卷。乾隆年间,四库全书馆征集天下遗书,鲍廷博进呈626种,被《四库全书总目》著录250种。据此可知鲍廷博致力于( )

A.学术研究的开展 B.古籍的真伪辨别

C.商人地位的提升 D.文化的保护传承

7.中国是推动世界遗产保护的重要力量,体现出了一个文明大国守护人类共同财富的担当。下列中国保护文化遗产的措施,按时间顺序排列正确的是

①审议通过《世界文化遗产保护管理办法》

②正式加入《世界遗产公约》

③加入《保护非物质文化遗产公约》

④通过《中华人民共和国非物质遗产法》

A.①②③④ B.②③①④ C.②①③④ D.③②④①

8.《保护世界文化和自然遗产公约》规定:“本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗 产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世 界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。”这说明世界文化和自然遗产 ( )

A.具有普世价值 B.由所在国保护 C.自然遗产为主 D.管理权归国际组织

9.1903年大英博物馆出版第一部博物馆指南,1911年委任第一位讲解员。20世纪70年代,大英博物馆成立了教育服务机构和出版社。这些举措( )

A.强化了博物馆的公共服务职能 B.提高了馆藏文物保护的科技水平

C.改变了大英博物馆的馆藏方向 D.彰显文化遗产保护措施的全面性

10.如图为法国画家乔治·布拉克1913年创作的拼贴画代表作《单簧管》,他以木纹纸、报纸及有色纸,在画面的中央拼贴出一组简洁的形状,在这个画面结构中,无论是不同的纸片还是轻淡勾画的线条,都成为一种符号。该作品( )

A.带有鲜明的主观主义色彩 B.展现了人们对理性的追求

C.注重光与色效果的融合 D.强调画面的严整与和谐

11.下列对人类书籍发展历程的评述,其中正确的是( )

①古埃及纸草书卷是书籍的雏形

②简策和帛书一直是中国古代最主要的书籍形式

③书籍的普及有赖于造纸业发展和印刷术的发明

①印刷书的诞生具有革命性的转变

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.1972年,联合国教科文组织第17届会议通过《世界遗产公约》。截止2017年,已有193个国家加入该公约,这是目前拥有缔约国最多的国际公约之一。这说明( )

A.多边国际机制有利于世界遗产的保护 B.世界各国认识到文化遗产的普遍价值

C.世界多极化趋势有利于各国达成共识 D.经济全球化促进了各国文化保护工作

13.1850年,欧洲第一部《公共图书馆法案》在英国诞生。该法案规定,经地方纳税人投票同意可以使用地方税设立公共图书馆。英国近代公共图书馆的发展反映出( )

A.自由主义理念存在弊端 B.科学技术发展陷入了停滞

C.国家对文化生活的干预 D.无产阶级革命运动的高涨

14.15——16世纪,欧洲印刷厂实行车间工作制度,不同工种的工人分别进行印刷、复读和装订工作。威尼斯和(西班牙)塞维利亚的印刷厂厂主必须关注每年春天在(德意志)莱比锡举行的书会,尽管两地距离有半个欧洲之遥。这则材料反映了( )

A.意大利是欧洲文化中心 B.图书业生产资本主义化

C.文艺复兴促进书籍传播 D.工厂制度应用于图书业

15.平遥古城,无论是从城门楼,还是沿街的民居、店铺等,到处可见砖瓦和木质的结构。由以上信息可以判断,平遥古城建成于( )

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

16.公共图书馆在18世纪的欧美还不多见,而到了19世纪中期,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆。剧院、音乐厅、博物馆,还有19世纪末的电影院已在城市普遍出现。19世纪中期以来公益设施的建设与推广( )

A.推动了文化的大众化发展 B.反映出社会矛盾的日益缓和

C.加速了科技向生产力转化 D.传播了先进的学校教育理念

17.下图所示为位于中国的世界遗产数量统计(1987~2010年)。这组数据的变化趋势反映出( )

A.中国的文化遗产门类较齐全 B.世界遗产的空间分布不均衡

C.中国人的文化素养普遍提高 D.中国与世界的联系不断增强

18.1810年德国教育家洪堡创办柏林大学时,秉承的精神是

A.研究教学合一 B.分权与集权相统一

C.权力与权威相统一 D.自由与民主相统一

19.当时的大学(18世纪末),在许多持批评意见的人看来,既不是真正的科研机构,也不是走向职业生活的一个过渡,而是一个假学完成堆的地方。造成这种状况的原因,无疑在于人们历来把大学看成是传授传统知识的场所,而忽视了科学的迅猛发展,以致大学日益与世隔绝。为此,德国采取的措施是( )

A.实行分科教育的方式 B.建立了“大学区”制度

C.促成教学与研究的结合 D.倾向于世俗化和商业化

20.民国初期,中华书局每出版一套教科书都有其丛书名,丛书名皆以“新”取胜,如《新中华教科书》《新中学教科书》《新教育教科书》等。这一做法( )

A.促进了西方民主思想的传播 B.迎合了国人救亡图存的诉求

C.适应了政治文化变革的需要 D.顺应新民主主义革命的发展

二、材料分析题

21.图1、图2是1949-1957年和1982-1989年中国的畅销书种数比例图。阅读材料,回答问题。

-----据易图强《新中国畅销书历史嬗变及其与时代变迁关系研究(1949.10--1989.5)》

(1)分别提取图1、图2的畅销书出版信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

(2)根据材料并结合所学知识,概括影响新中国畅销书种数变化的因素。

22.【加试题】古语云:温故知新。重温历史,汲取智慧和力量。阅读材料,回答问题。

材料一 恩格斯曾经指出:“行动的目的是预期的,但是行动实际产生的结果并不是预期的”。秦始皇统一中国以后,将战国时代北边诸国的长城整合为“万里长城”。蜿蜒如带的长城横亘在今天的北中国地区,长城以南,“其人耕稼以食”;大漠之间,“畜牧畋渔以食”。西汉之时,武帝派张骞通西域,史谓“凿空”。从公元前127年到公元前100年,历20余年,沿河西走廊,曾多次大修长城。有意味的是,唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:“安用劳民”,一笑置之。

——据《说中国》《历史》选修教材等整理

材料二 关于长城,有以下两种认识可供讨论:①一个值得玩味的现象是,长城的线路,几乎与400毫米等降水线相重合。②长城的兴与修,取决于实际的社会政治状况。

——摘自冯天瑜《中国文化生成史》等

(1)阅读材料一,按照“行动的目的是预期的,但是行动实际产生的结果并不是预期的”思路,分析并概括秦汉修筑长城行动的预期目的及实际产生的结果。

(2)阅读材料二并联系材料一,您更侧重解读哪一种认识?侧重解读①,请结合所学予以阐释说明。侧重解读②,请结合所学,以唐朝为例,从内政外交两个层面分析指出唐太宗对修复长城建议“一笑置之”的理由。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉代统治者重视编写蒙学读本,编者多为知名儒者、才高博学之人,如司马相如、班固等都曾编撰过蒙学教材。编者充分考虑到了初学儿童的接受、理解能力,大多数读本篇幅短小、句式整齐,多以韵文形式出现,便于儿童诵读记忆。编者还考虑到儿童的兴趣爱好,如识字读本《急就篇》,在让学童认识生字的同时,还教给学童姓氏名字、服器百物名称等知识。《急就篇》姓名中还体现了时代特色,如“桓贤良、程忠信、樊爱君、崔孝让”。

——摘编自贺科伟《汉代蒙学识字读本出版及其特点浅述》

材料二 下表是中国历史上第一套真正意义的教科书——《最新国文教科书》(商务印书馆1904年出版,初等小学教科书,共10册)的部分课文选编:

篇名 内容

第四册二十三课 中国 我中国居亚洲之东。五千年前文化已开。地球最有名之古国也。吾既为中国之人,安可不爱中国。

第六册二十课 汽机 英人瓦特,少时见壶中蒸汽,怪之,镇坐炉旁,以求其故,久之大悟,乃创汽机。

第九册二课 政体 国家之事,谓之政。政有三权。曰立法,曰行政,曰司法。

第九册三课 法兰西 法兰西,欧洲之望国也。文物制度,灿然具备。各邦多取法焉。其民性刚而轻。

(1)据材料一,概括汉代蒙学教材编写的特点。

(2)据材料一、二,归纳清末蒙学教材相较汉朝呈现出的新变化,并结合所学知识分析出现上述变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈蒙学教育的社会功能。

参考答案:

1.D

2.D

3.B

4.A

5.D

6.D

7.B

8.A

9.A

10.B

11.C

12.A

13.C

14.B

15.D

16.A

17.D

18.A

19.C

20.C

21.(1)图1:这一时期畅销书种类较多,其中,文化教育类所占比例最高。与图2相比,日常生活类和经济法律类成为畅销书类型。这与改革开放后社会环境相对宽松、经济体制改革不断深化、人民生活水平提高、高等教育发展相吻合。据此判断图1时期为1982-1989年。

图2:这一时期畅销书种类较少,这与新中国成立初期图书出版业发展水平不高相吻合。同时,文学类所占比例最高,其次为政治理论类。文学类占比较高与过渡时期多元文化可以并存、“双百”方针的提出相关;政治理论类占比较高与新中国成立初期构建新型意识形态(宣传马克思主义)、宣传政策法规的现实需要相关。据此判断图2时期为19491957年。

(2)影响因素:经济发展水平、经济体制的变化、现实政治需要(政府政策)、民众精神文化需求(市场需求)、文化教育事业的发展。

22.(1)预期目的:阻止北方游牧民族(匈奴)南下侵扰。

实际结果:保护了内地农业生产和人民生命财产;沿着长城西进的轨迹,形成了丝绸之路;促进了中外经济文化的交流。成为中华民族的伟大象征。

(2)侧重解读①长城地处北部游牧区和农耕区的分界线;长城是联结游牧民族和农耕民族经济、文化的重要纽带。

侧重解读②贞观之治,民族团结政策;外交:积极友好和开放的对外政策。

23.(1)统治者重视蒙学教材的编写;编写者多知名儒士或博学之人;编写方面符合儿童的特点;内容贴近儿童生活;编写的内容反映时代特色。

(2)变化:中国的世界地理位置、强调民族国家意识;介绍西方科学技术、政治体制;赞美西方。原因:甲午战败后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加剧;清政府开始新政改革,包括教育方面;不同阶级阶层掀起救亡图存的运动,中华民族意识开始觉醒;西方先进思想文化的传播。

(3)教化引导;贯彻主流思想;稳定社会秩序;

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享