2024年高中地理深度教学探索“地球上的大气”单元教学设计 课件(38张)

文档属性

| 名称 | 2024年高中地理深度教学探索“地球上的大气”单元教学设计 课件(38张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 20.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-06-04 08:44:22 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

2024年高中地理深度教学探索“地球上的大气”单元教学设计

深度学习

在真实复杂情境中,学生将所学知识和技能用于解决实际问题,以发展学生批判性思维、创新能力、合作精神和交往技能的认知策略。

强调知识的内在逻辑与结构,重在培养多角度、层次性、综合性的综合思维能力,侧重于思维进阶与价值引领。

在新课标新教材背景下,培养学生的地理核心素养,需要遵循一定的学科逻辑深度探究地理问题。

高中地理课堂上,在情境创设中开展深度教学,以突破学生的思维定式,进行深层、深刻、深度学习,是核心素养落地的重要途径。

课程标准 课标分析

教学背景分析——课标分析

本条标准里“大气的组成”中的大气重点是指“低层大气”,“大气垂直分层”中的大气主要指整个“大气圈层”。

学习本内容,需要运用图表资料来说明,体现了课标对学生读图、析图、图文转换和用地理语言科学描述的能力要求。

本条标准的核心最终落在通过了解大气组成成分与垂直分层,分析其与人类生产生活的联系,贯穿生活化地理。

本条标准中“受热过程”和“热力环流”的大气是指“低层大气”。

大气受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程,需要学生掌握大气的热源,以及大气是怎样受热的;热力环流是理解大气运动所需要的基本原理,小到城市热岛环流,大到全球性大气环流,都可以用大气热力环流的原理来解释。

学习本内容,需要借用一些原理示意图,如大气温室效应示意图、大气热力环流形成示意图等,也可借助一些模拟实验。

本条标准强调对大气基本知识的学习和应用,落脚点是学生能否知道这些知识在生产生活中有什么用,以及如何去运用。

1.5 运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。

1.6 运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。

本章内容选自于湘教版地理必修一第三单元,教材主要呈现了与大气相关的两部分基础内容, 包括“大气的组成与垂直分层”、“大气受热过程与热力环流”。其知识结构如下:

教材知识体系

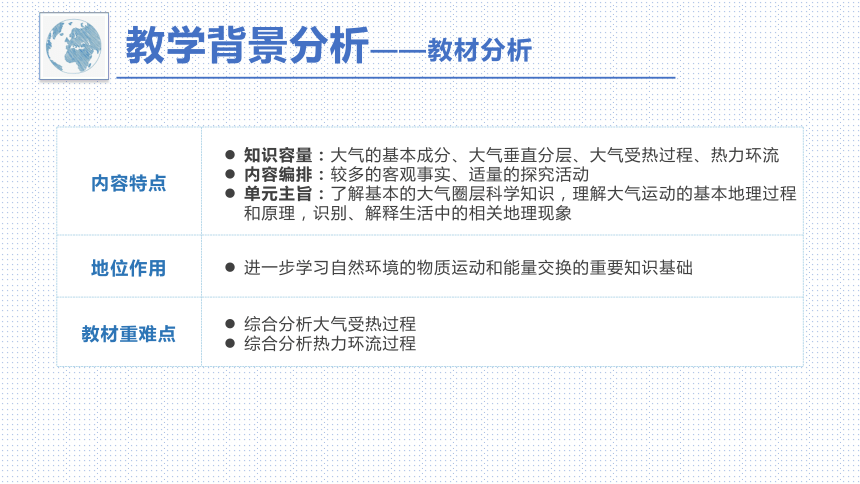

教学背景分析——教材分析

内容特点

地位作用

教材重难点

教学背景分析——教材分析

知识容量:大气的基本成分、大气垂直分层、大气受热过程、热力环流

内容编排:较多的客观事实、适量的探究活动

单元主旨:了解基本的大气圈层科学知识,理解大气运动的基本地理过程和原理,识别、解释生活中的相关地理现象

进一步学习自然环境的物质运动和能量交换的重要知识基础

综合分析大气受热过程

综合分析热力环流过程

具备一定知识储备

掌握一定地理学习方法

部分涉及的物理原理理解有难度

知识基础

形象思维转向抽象思维

进行初步逻辑思考

综合思维能力尚不充分

思维能力

与生活息息相关

易引发兴趣和求知欲

生活体验

教学背景分析——学情分析

授课对象:高一学生

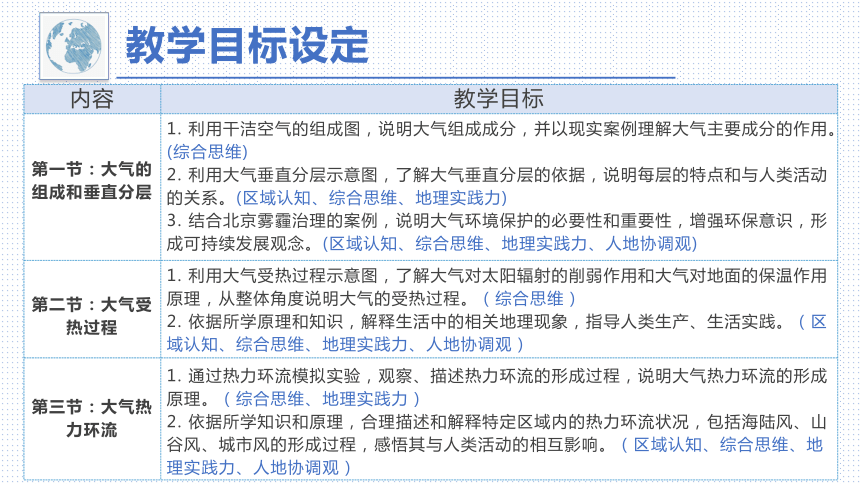

教学目标设定

内容 教学目标

第一节:大气的组成和垂直分层

第二节:大气受热过程

第三节:大气热力环流

1. 利用干洁空气的组成图,说明大气组成成分,并以现实案例理解大气主要成分的作用。(综合思维)

2. 利用大气垂直分层示意图,了解大气垂直分层的依据,说明每层的特点和与人类活动的关系。(区域认知、综合思维、地理实践力)

3. 结合北京雾霾治理的案例,说明大气环境保护的必要性和重要性,增强环保意识,形成可持续发展观念。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

1. 利用大气受热过程示意图,了解大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用原理,从整体角度说明大气的受热过程。(综合思维)

2. 依据所学原理和知识,解释生活中的相关地理现象,指导人类生产、生活实践。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

1. 通过热力环流模拟实验,观察、描述热力环流的形成过程,说明大气热力环流的形成原理。(综合思维、地理实践力)

2. 依据所学知识和原理,合理描述和解释特定区域内的热力环流状况,包括海陆风、山谷风、城市风的形成过程,感悟其与人类活动的相互影响。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

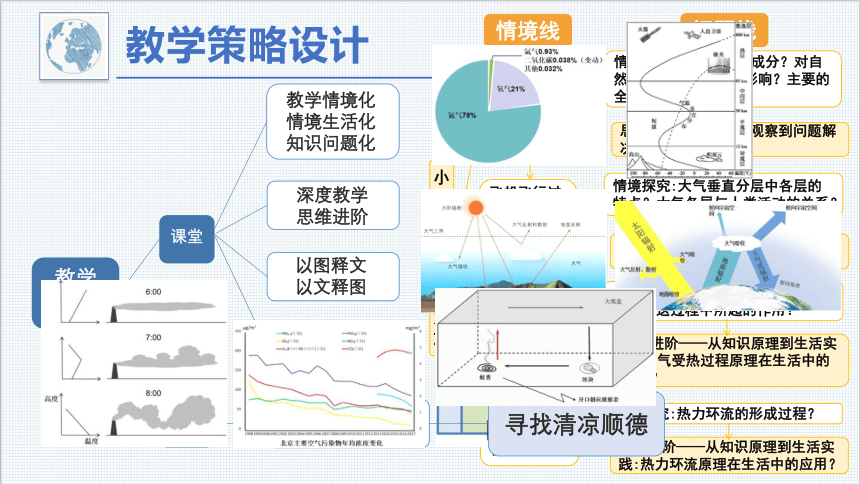

教学

策略

课堂

课后

深度教学

思维进阶

以图释文

以文释图

整合教学内容

设置研学任务

实验模拟,求真求实

教学情境化

情境生活化

知识问题化

实验模拟

求真求实

情境线

问题线

小明的暑假青海之旅

情境探究:大气的组成成分?对自然环境和生命活动的影响?主要的全球性大气环境问题?

情境探究:大气垂直分层中各层的特点?大气各层与人类活动的关系?

情境探究:对流层大气的受热过程?大气在这过程中所起的作用?

情境探究:热力环流的形成过程?

上网了解高原反应现象

飞机飞行过程中从有雨到晴朗、从颠簸到平稳

青海昼夜温差巨大

青海湖区域白天吹湖风、夜晚吹陆风

思维进阶——从现象观察到问题解决:认识雾霾

思维进阶——从良性结构到不良结构:逆温现象的产生及影响

思维进阶——从知识原理到生活实践:大气受热过程原理在生活中的应用?

思维进阶——从知识原理到生活实践:热力环流原理在生活中的应用?

教学策略设计

寻找清凉顺德

教学实施过程

单元情境创设:

暑假期间,家住佛山顺德的小明乘坐飞机到青海旅游。沿途所遇的系列地理现象引发了小明浓厚的求知兴趣。

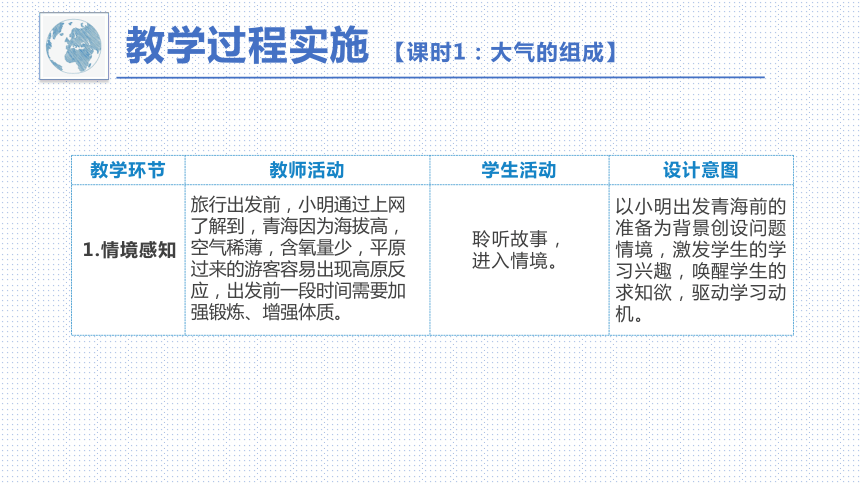

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

旅行出发前,小明通过上网了解到,青海因为海拔高,空气稀薄,含氧量少,平原过来的游客容易出现高原反应,出发前一段时间需要加强锻炼、增强体质。

聆听故事,

进入情境。

以小明出发青海前的准备为背景创设问题情境,激发学生的学习兴趣,唤醒学生的求知欲,驱动学习动机。

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

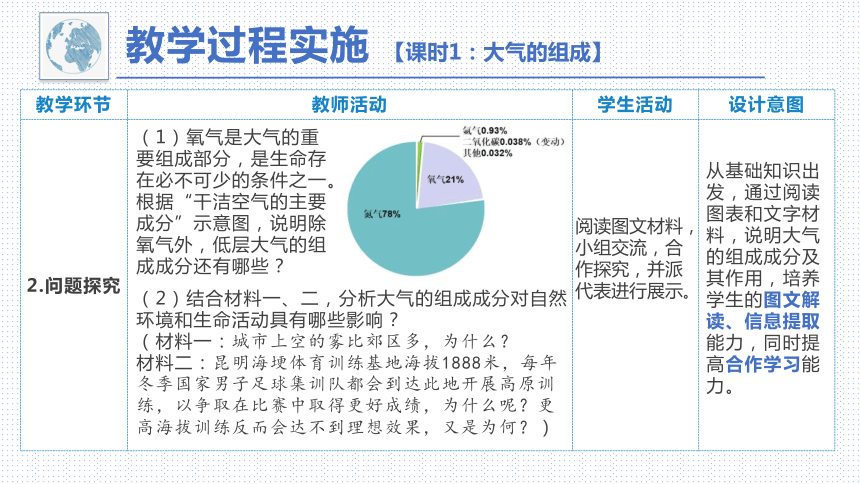

(1)氧气是大气的重要组成部分,是生命存在必不可少的条件之一。根据“干洁空气的主要成分”示意图,说明除氧气外,低层大气的组成成分还有哪些?

(2)结合材料一、二,分析大气的组成成分对自然环境和生命活动具有哪些影响?

(材料一:城市上空的雾比郊区多,为什么?

材料二:昆明海埂体育训练基地海拔1888米,每年冬季国家男子足球集训队都会到达此地开展高原训练,以争取在比赛中取得更好成绩,为什么呢?更高海拔训练反而会达不到理想效果,又是为何?)

阅读图文材料,小组交流,合作探究,并派代表进行展示。

从基础知识出发,通过阅读图表和文字材料,说明大气的组成成分及其作用,培养学生的图文解读、信息提取能力,同时提高合作学习能力。

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

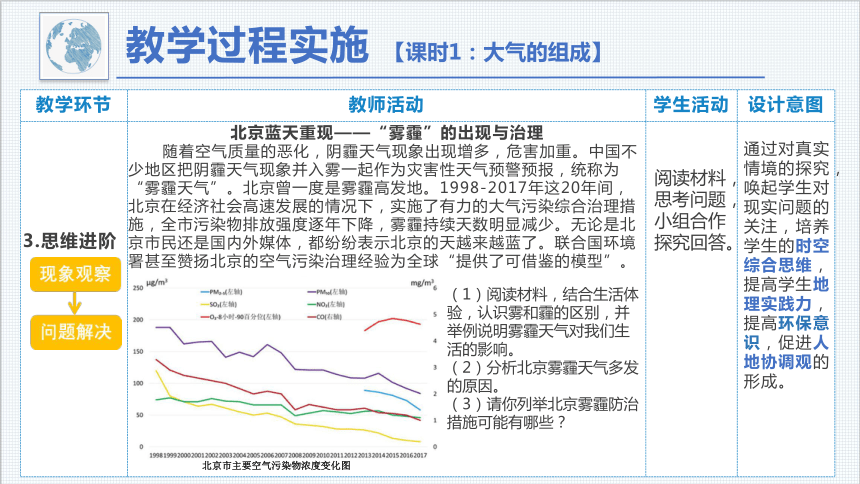

北京蓝天重现——“雾霾”的出现与治理

随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重。中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报,统称为“雾霾天气”。北京曾一度是雾霾高发地。1998-2017年这20年间,北京在经济社会高速发展的情况下,实施了有力的大气污染综合治理措施,全市污染物排放强度逐年下降,雾霾持续天数明显减少。无论是北京市民还是国内外媒体,都纷纷表示北京的天越来越蓝了。联合国环境署甚至赞扬北京的空气污染治理经验为全球“提供了可借鉴的模型”。

阅读材料,思考问题,小组合作探究回答。

通过对真实情境的探究,唤起学生对现实问题的关注,培养学生的时空综合思维,提高学生地理实践力,提高环保意识,促进人地协调观的形成。

(1)阅读材料,结合生活体验,认识雾和霾的区别,并举例说明雾霾天气对我们生活的影响。

(2)分析北京雾霾天气多发的原因。

(3)请你列举北京雾霾防治措施可能有哪些?

北京市主要空气污染物浓度变化图

3.思维进阶

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1.请学生绘出本课知识的思维导图。

2.展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时1:大气的组成】

评价示例——问题探究第(2)问:分析北京雾霾天气多发的原因。

仅能说出“二氧化碳排放多”。

北京二氧化碳排放量大。

能结合人类的具体活动加以分析说明。

北京城市经济发达,人口急剧增长,机动车数量庞大,导致尾气排放量大;重工业数量多,燃煤等带来的空气污染严重。

能结合北京的气象、地形等自然因素以及人类具体活动的社会经济因素加以分析说明。

①北京人口急剧增长,机动车、燃煤、工业污染和扬尘是大气污染的主要来源;②北京在静稳天气状态时,湿度大,风速小,污染物难以扩散,导致空气中的污染物浓度水平不断升高;③北京三面环山,阻碍了污染物的扩散;④受周边城市污染物输入的影响。

诊断测试评价

教学效果评价

【课时1:大气的组成】

诊断测试评价

据美国国家冰雪数据中心统计,2018年2月下旬,北冰洋的冰层面积降至有记录以来的历史最低点,比正常值少约100万平方千米,相当于较少了一个埃及的面积。一些科学家认为,二氧化碳浓度的增加正使全球变暖趋势加剧。

1. 大气中二氧化碳含量与日俱增的原因主要是( )

①耕地面积不断扩大②全球森林面积不断缩小③海平面不断上升④人类燃烧化石燃料

A. ①② B. ②④ C. ③④ D. ②③

2. 二氧化碳对环境的主要影响有( )

①绿色植物进行光合作用的重要原料②维持生命必须的物质③对地球起到保温作用④成云致雨的必要条件

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

臭氧具有吸收紫外线的作用,消耗臭氧的物质主要是人为排放的氯

氟烃化合物。读1987年南极哈雷湾上空臭氧总量变化图,完成下列各题。

(1)读图,说出图中臭氧含量最低值约为多少?

当臭氧含量低于多少时称为臭氧层空洞?

(2)臭氧减少对人体健康及自然环境的影响有哪些?

(3)简述防治臭氧层空洞的措施和方法。

A组:基础达标

B组:素养提升

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

出发当天下起了小雨,小明坐在飞机靠窗位置,看到外面雨丝打窗。飞机起飞过程中穿越云层时机身经历了一段颠簸,而后飞行高度保持在10千米,此时进入了平飞状态,机身平稳,窗外呈现万里晴空。

聆听故事,

进入情境。

延续小明青海之旅,以小明出发坐飞机程中的见闻为背景创设问题情境,激发学生学习兴趣,引发学生学习思考。

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

(1)结合“大气垂直分层”示意图,说出小明所乘坐的飞机依次经过了大气的哪些分层?

(2)说明大气垂直分层各层的主要特点(温度变化、大气运动、天气状况等),分析飞机飞行过程中从有雨到晴朗、从颠簸到平稳的原因?

(3)分析大气各层与人类活动的关系。

读图思考问题,小组交流,合作探究,完成表格内容,并派代表进行展示。

利用大气垂直分层示意图,帮助学生了解大气垂直分层的依据,说明每层的特点和与人类活动的关系,提高学生的图文解读、信息提取能力,培养综合思维能力。

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

对流层是否一定海拔越高气温越低?

—— “逆温现象”

一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,气象学上称之为“逆温”,发生逆温现象的大气层称为“逆温层”。十月份某日早晨,我国某地发生了逆温现象,当地一工厂早晨生产过程中排放出的烟流扩散方向随时间发生变化,如下图所示。

阅读材料,思考问题,课堂上小组合作探究回答第(1)(2)问,课后完成第(3)问。

通过不良结构问题,引发学生的进一步思考,使学生更全面、更深入的看待问题,加深对地理问题的理解,培养学生的综合思维能力。

(1)读该工厂的烟流扩散变化图,说明逆温现象会对近地面空气产生什么影响?

(2)分析逆温现象对近地面空气产生的影响会带来哪些利与弊?

(3)课后查询20世纪世界八大公害事件,了解哪些公害事件与逆温现象有关。

3.思维进阶

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1.请学生绘出本课知识的思维导图。

2.展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时2:大气的垂直分层】

评价示例——问题探究第(2)问:分析飞机飞行过程中从颠簸到平稳、从有雨到晴朗的原因?

仅能说出跨越大气分层。

从对流层进入了平流层。

能结合不同大气分层的特点简单说明。

飞机飞行过程中,先是经过了对流层,对流层内空气不稳定且天气复杂多变,故飞机颠簸且窗外有雨;接着进入平流层,平流层内空气稳定且没有复杂天气现象,故飞机稳定且天气晴朗。

能结合不同大气分层的海拔高度、气温特点、气流运动、自然现象进行详细说明。

飞机飞行过程中,先是经过了对流层,对流层中气温随海拔升高而降低,使气体上下对流,空气不稳定,故飞机颠簸;近地面的水汽和固体杂质通过对流运动向上空输送,过程中随着气温降低易成云致雨,故能看到降雨现象。到达高空10—12km左右,进入平流层,气温随海拔升高而上升,气体呈现平流状态,空气稳定,故飞机稳定;且因没有空气对流,天气晴朗。

教学效果评价

【课时2:大气的垂直分层】

诊断测试评价

谚语“天上鲤鱼斑,晒谷不用翻”,说的是天空出现成行成列的鲤鱼斑状云块的现象。这种云在气象学上称为透光高积云。某日,北京机场出现了鲤鱼斑状云块。据此完成下面两题。

1.透光高积云位于大气的( )

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.电离层

2.从北京飞往纽约的飞机,升空半小时后遇到雷雨天气,此时飞机应该( )

A.返航迅速着陆 B.降低飞行速度和高度

C.升到13 000米以上的高空 D.保持原高度并加速飞行

2018年12月22日,中国航天科工集团“虹云工程”首颗卫星成功发射,该卫星在距离地面1000千米的低空轨道上围绕地球运行。据此完成下面问题。

3.“虹云工程”首颗卫星从发射到进入预定轨道,下列描述正确的有( )

①太阳辐射逐渐增多 ②气压逐渐降低

③空气密度逐渐减小 ④臭氧含量逐渐减小

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.“虹云工程”首颗卫星从发射到进入预定轨道,依次经过的是( )

A.对流层 大气上界 高层大气 B.高层大气 平流层 对流层

C.平流层 高层大气 对流层 D.对流层 平流层 高层大气

A组:基础达标

教学效果评价

【课时2:大气的垂直分层】

诊断测试评价

浙江省山地、丘陵广布,适宜茶树生长,但春季逆温天气频繁出现,茶园易受霜冻天气影响。为此,当地茶园引进了防霜冻风扇。当夜晚温度约降到4 ℃时,风扇会自动打开,从而减轻霜冻对茶树的伤害。图甲为风扇防霜冻的工作机理示意图,图乙为茶园某时气温垂直分布示意图。据此回答问题。

图甲 图乙

1.防霜冻风扇最适宜的安装高度为 ( )

A.9~10米 B.7~8米 C.6~7米 D.4米以下

2.关于防霜冻风扇的工作机理的说法,正确的是 ( )

①防霜冻风扇可以把高处的暖空气往下吹到茶树上

②防霜冻风扇吹出的热风可以使茶树免受霜冻影响 ③防霜冻风扇的转动会增加下层暖空气上升速度

④防霜冻风扇转动可带动空气流动,提高下层空气温度

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

B组:素养提升

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

小明抵达青海西宁,开始了高原之旅。当地白天很晒,室外温度25℃,紫外线十分强烈,小明穿戴上提前准备的防晒衣和太阳帽。到了晚上,则降温幅度非常大,只有11℃,小明需要换上厚毛衣。

聆听故事,

进入情境。

以青海的昼夜温差大为情境背景,与学生生活的佛山温差小产生强烈对比,激发学生的求知欲。

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

(1)根据“到达地面的太阳辐射” 示意图,分析青海白天的紫外线为何十分强烈?

(2)根据 “大气对地面的保温作用”示意图,分析青海的夜晚为何降温幅度大?

(3)分析青海昼夜温差比佛山大的原因?

分小组谈论探究问题,在黑板上画出大气受热过程示意图,结合示意图进行分析展示。

利用大气受热过程示意图,化抽象为具体,帮助学生理解大气受热过程原理,提高图文转化能力,培养抽象地理思维能力。

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

大气受热过程原理在生产生活中的应用

——“青海见闻”

(1)图1,青海的天空一片蔚蓝,为什么白天的天空是蓝色的呢?

(2)图2,青海当地藏民穿藏服时只穿一只袖子,非常独特,藏民解释说是为了便于调节体温,请从气温角度分析其原因?

(3)图3,根据大气受热过程原理,分析青海茶卡盐湖当地晒盐的有利气候条件?

(4)图4,利用大气受热过程原理,为青海枸杞种植基地防御冬季霜冻提出合理措施?

阅读材料,思考问题,课堂上小组合作探究回答。

通过对小明在青海的各种相关见闻进行探究,培养观察生活中的地理现象、探究生活中的地理原理的习惯,提高的学生综合思维能力和地理实践力。

图2

图1

图3

图4

3.思维进阶

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1. 引导学生自主梳理本课关键知识原理:

(1)对流层大气受热过程中,大气所起的作用包括哪些?

(2)大气通过哪些形式削弱太阳辐射?产生了哪些自然现象?

(3)大气通过哪些形式对地面进行保温?

(4)大气的直接热源和根本热源分别是什么?

2. 请学生绘出本课知识的思维导图。

3. 展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时3:大气受热过程】

评价示例——问题探究第(3)问:分析青海昼夜温差比佛山大的原因?

仅能简单地用“两地海拔差异” 说明。

青海的海拔比佛山地区高,所以青海的昼夜温差比佛山大。

能应用原理简要说明。

能应用原理结合具体的辐射形式和过程准确说明。

青海的海拔比佛山地区高,因此青海的大气厚度较薄。青海白天大气对太阳辐射的削弱作用小,地面升温更快;夜晚大气逆辐射对地面的保温作用弱,地面降温也更快。所以青海的昼夜温差比佛山大。

青海的海拔比佛山地区高,因此青海的大气厚度较薄。青海白天太阳辐射穿过大气层时,被大气反射、散射和吸收的较少,到达地面的太阳辐射较多,地面升温更快;夜晚大气因较稀薄能够吸收的地面辐射较少,发出的大气逆辐射较弱,能够还给地面的热量也较少,使夜间地表降温速度更快。正是青海大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用都比较弱,所以青海的昼夜温差比佛山大。

教学效果评价

【课时3:大气受热过程】

诊断测试评价

我国著名诗人李商隐留下诗句:“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”

读“大气受热过程示意图”,完成下题。

1. 对于“霜飞晚”起主要作用的是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

2. 在大气的受热过程中,图中序号的正确顺序为

A. ①—②—③—④ B. ①—③—②—④ C. ①—④—②—③ D. ①—④—③—②

对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于

周边沙漠的现象。右图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成下面小题。

3.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲( )

①白天温度低 ②蒸发(腾)多 ③空气湿度大 ④大气逆辐射强

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

4.这种现象最可能发生在( )

A.1~2月 B.4~5月 C.7~8月 D.10~11月

A组:基础达标

近年来,山东已成为我国北方地区重要的蔬菜生产基地之一。下图为山东某蔬菜基地塑料大棚生产图片。根据下图和所学知识回答问题。

(1)大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜,分析其原因。

(2)在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水,分析其原理。

B组:素养提升

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

第二天,小明来到了美丽的青海湖。站在广阔的湖边,感受到从湖面吹来的凉风习习,美丽的湖光景色让小明流连忘返,情不自禁在青海湖游玩了一整天。夜幕逐渐降临,温度下降,看到衣角扬起的方向,小明意识到了风向不知不觉中已经转为了由陆地吹向湖面。

聆听故事,

进入情境。

以小明在青海湖吹风的感受为情境背景,贴近生活,引发学生思考。

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

(1)开展热力环流模拟实验,分析当地面冷热不均时气流将会如何运动?

(2)说出白天青海湖湖面与岸边陆地的气温、气压对比情况如何?分别绘制出青海湖白天、夜间的大气热力环流模式图,根据示意图分析青海湖区域白天吹湖风、夜晚吹陆风的原因?

(3)举一反三,绘制出海陆风、山谷风、城市风的热力环流模式图。

分小组谈论探究问题、开展模拟实验,在黑板上画出热力环流一般模式图以及海陆风、山谷风、城市风示意图,进行分析展示。

通过模拟实验,帮助学生理解抽象思维过程,理解大气热力环流的形成过程,同时提高学生的地理实践力,掌握地理科研一般探究方法。

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

热力环流原理在生产生活中的应用

——“生活中的热力环流”

(1)空调、暖气应该安装在房间的哪个部位?

(2)城市规划时,为了减轻大气污染,应该如何布局大气污染严重的工业企业?

(3)在新冠肺炎治疗期间,火神山医院负压病房利用技术手段,使病房内气压低于外界,卫生间气压低于病室,病室气压低于缓冲间,让气流在缓冲间、病室和卫生间实行单向循环并无害化处理后排出,以最大限度减少医务人员交叉感染的机会,为我国成功控制疫情贡献了重要作用。请根据热力环流原理在图上绘出气流的流动方向,分析这样设计的合理性。

阅读材料,思考问题,课堂上小组合作探究回答。

通过联系生活中与热力环流原理相关的地理现象,引导学生学以致用,认识到地理学习的有用性,提高综合思维能力和地理实践力。

通过火神山医院的案例,增强学生的科学精神、国家认同和社会责任。

3.思维进阶

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1. 引导学生自主梳理本课关键知识原理:

(1)热力环流形成的根本原因是什么?

(2)热力环流的形成过程是怎么样的?

(3)大气运动的基本形式有哪些?

2. 请学生绘出本课知识的思维导图。

3. 展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时4:热力环流】

评价示例——思维进阶第(2)问:城市规划时,为了减轻大气污染,应该如何布局大气污染严重的工业企业?

直接给出结论。

能应用原理简单说明。

能应用原理,以城市风的形成过程以及对城市空气的影响来准确说明。

布局在城市风的下沉距离以外。

热力环流过程中,城市排出的污染物会随郊区流向城区的近地面风回到城区,因此,污染工业应对布局在城市风的下沉距离以外。

因城市人口、排放量等原因,导致市中心的温度比郊区要高,引起空气在城市上升,在郊区下沉,在城市与郊区之间形成了小型的热力环流。由于城市风的出现,城区排出的污染物随上升气流而笼罩在城市上空,并从高空流向郊区,到郊区后下沉,下沉气流又从近地面流向城市中心。因此,污染工业应对布局在城市风的下沉距离以外。

教学效果评价

【课时4:热力环流】

诊断测试评价

右图为我国某山间河谷某时段等温面和等压面分布剖面示意图。读图完成第1~2题。

1.下列能正确反映图示情况的是( )

①该时段为夜间 ②该时段为白天 ③该时段吹谷风 ④该时段吹山风

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

2.下列古诗蕴含的原理与图中现象相关的是( )

A.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山 B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时 D.山穷水复疑无路,柳暗花明又一村

伊朗古城亚兹德古老的“风塔”是建筑物中用来通风降温的建筑。风塔高过屋顶的部分四面镂空,悬空连接到室内大厅(左图),塔下中央建有一个水池(右图)。据此完成3~4题。

5.“风塔”顶部四面镂空的主要目的是 ( )

A.便于室内空气流出 B.便于室外空气流入 C.便于室内热量散发 D.便于采光

6.室内大厅的空气运动( )

A.从四周流向水池 B.从水池流向四周 C.中央为上升气流 D.四周为上升气流

A组:基础达标

云南香格里拉位于青藏高原东南部,海拔约3300米,这里太阳辐射强,但气温较低,当地居民高效利用太阳能,在房屋南侧用玻璃搭建绝热暖棚,在冬季晴朗的白天,暖棚通过通风口与内室形成循环气流,使内室增温。(如图所示)

(1)分析香格里拉太阳辐射强、但气温低的原因。

(2)运用热力环流原理,阐述图中循环气流的形成过程,说明内室增温的原因。

B组:素养提升

思维进阶线

【认识地理环境】

大气的组成成分

大气的垂直分层

【理解地理过程】

大气受热过程

大气热力环流

【处理人地关系】

大气的成分与人类活动

大气垂直分层与人类活动

大气受热过程与人类活动

热力环流与人类活动

情境线

小明的暑假青海之旅

上网了解高原反应现象

飞机飞行过程中从有雨到晴朗、从颠簸到平稳

青海昼夜温差巨大

青海湖区域白天吹湖风、夜晚吹陆风

问题线

情境探究:大气的组成成分?对自然环境和生命活动的影响?主要的全球性大气环境问题?

思维进阶——从现象观察到问题解决:认识雾霾

情境探究:大气垂直分层中各层的特点?大气各层与人类活动的关系?

思维进阶——从良性结构到不良结构:逆温现象的产生及影响

情境探究:对流层大气的受热过程?大气在这过程中所起的作用?

思维进阶——从知识原理到生活实践:大气受热过程原理在生活中的应用?

情境探究:热力环流的形成过程?

思维进阶——从知识原理到生活实践:热力环流原理在生活中的应用?

活动线

学以致用

课堂展示

合作探究

自主思考

导图构建

实验模拟

素养达成线

区域认知

综合思维

地理实践力

人地协调观

教学过程实施

【课时5:研学活动】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

布置研学任务,说明研学要求,提醒安全事项:

寻找清凉顺德

课堂上同学们跟随着小明的青海之旅,在燥热的夏天中感受青海凉爽舒适的宜人气候、欣赏青海令人陶醉的迷人风光。那么在顺德,又是否能找到一处避暑胜地,让我们能够就近在炎炎夏日中觅得丝丝清凉呢?

请同学们以4—6人为单位组成研学小分队,利用周末时间,走出室内,走进大自然,利用本章《地球上的大气》所学知识,在我们熟悉的家乡——顺德,寻找出你心目中的避暑胜地,并说明理由。

以小组为单位,利用周末时间开展课外活动,完成研学任务。

整合教学内容,开展体验式学习,令学生在实践中完善知识体系;带动学生学以致用,从而提升地理实践力;走近乡土地理,加深对家乡的认识了解,培养乡土情怀、家国情怀。

组织学生在课堂上进行研学成果展示。

制作成果展示PPT,轮流进行展示,其他小组进行提问、点评和打分。

通过展示,体现研学成果,提高表达能力;通过互相提问、点评和打分,充分发挥学生自主性,进一步促进深入质疑与理解,实现知识内化。

2.成果展示

1.课外研学

研学成果评价

教学效果评价

水平 表现

水平1

水平2

水平3

能积极参与研学,但研学成果较简单,没能充分、准确地运用所学原理知识。

能积极参与研学,研学成果较丰富,结合当地自然地理环境完成地点选择,运用大气相关知识进行分析说明,但理由不够充分或准确;展示过程中面对质疑能进行解释,但不够充分。

能积极参与研学,研学成果丰富,结合当地自然地理环境完成地点选择,且准确运用大气相关知识进行分析说明,理由充分;展示过程中面对质疑能合理解释。

感谢聆听~

2024年高中地理深度教学探索“地球上的大气”单元教学设计

深度学习

在真实复杂情境中,学生将所学知识和技能用于解决实际问题,以发展学生批判性思维、创新能力、合作精神和交往技能的认知策略。

强调知识的内在逻辑与结构,重在培养多角度、层次性、综合性的综合思维能力,侧重于思维进阶与价值引领。

在新课标新教材背景下,培养学生的地理核心素养,需要遵循一定的学科逻辑深度探究地理问题。

高中地理课堂上,在情境创设中开展深度教学,以突破学生的思维定式,进行深层、深刻、深度学习,是核心素养落地的重要途径。

课程标准 课标分析

教学背景分析——课标分析

本条标准里“大气的组成”中的大气重点是指“低层大气”,“大气垂直分层”中的大气主要指整个“大气圈层”。

学习本内容,需要运用图表资料来说明,体现了课标对学生读图、析图、图文转换和用地理语言科学描述的能力要求。

本条标准的核心最终落在通过了解大气组成成分与垂直分层,分析其与人类生产生活的联系,贯穿生活化地理。

本条标准中“受热过程”和“热力环流”的大气是指“低层大气”。

大气受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程,需要学生掌握大气的热源,以及大气是怎样受热的;热力环流是理解大气运动所需要的基本原理,小到城市热岛环流,大到全球性大气环流,都可以用大气热力环流的原理来解释。

学习本内容,需要借用一些原理示意图,如大气温室效应示意图、大气热力环流形成示意图等,也可借助一些模拟实验。

本条标准强调对大气基本知识的学习和应用,落脚点是学生能否知道这些知识在生产生活中有什么用,以及如何去运用。

1.5 运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。

1.6 运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。

本章内容选自于湘教版地理必修一第三单元,教材主要呈现了与大气相关的两部分基础内容, 包括“大气的组成与垂直分层”、“大气受热过程与热力环流”。其知识结构如下:

教材知识体系

教学背景分析——教材分析

内容特点

地位作用

教材重难点

教学背景分析——教材分析

知识容量:大气的基本成分、大气垂直分层、大气受热过程、热力环流

内容编排:较多的客观事实、适量的探究活动

单元主旨:了解基本的大气圈层科学知识,理解大气运动的基本地理过程和原理,识别、解释生活中的相关地理现象

进一步学习自然环境的物质运动和能量交换的重要知识基础

综合分析大气受热过程

综合分析热力环流过程

具备一定知识储备

掌握一定地理学习方法

部分涉及的物理原理理解有难度

知识基础

形象思维转向抽象思维

进行初步逻辑思考

综合思维能力尚不充分

思维能力

与生活息息相关

易引发兴趣和求知欲

生活体验

教学背景分析——学情分析

授课对象:高一学生

教学目标设定

内容 教学目标

第一节:大气的组成和垂直分层

第二节:大气受热过程

第三节:大气热力环流

1. 利用干洁空气的组成图,说明大气组成成分,并以现实案例理解大气主要成分的作用。(综合思维)

2. 利用大气垂直分层示意图,了解大气垂直分层的依据,说明每层的特点和与人类活动的关系。(区域认知、综合思维、地理实践力)

3. 结合北京雾霾治理的案例,说明大气环境保护的必要性和重要性,增强环保意识,形成可持续发展观念。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

1. 利用大气受热过程示意图,了解大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用原理,从整体角度说明大气的受热过程。(综合思维)

2. 依据所学原理和知识,解释生活中的相关地理现象,指导人类生产、生活实践。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

1. 通过热力环流模拟实验,观察、描述热力环流的形成过程,说明大气热力环流的形成原理。(综合思维、地理实践力)

2. 依据所学知识和原理,合理描述和解释特定区域内的热力环流状况,包括海陆风、山谷风、城市风的形成过程,感悟其与人类活动的相互影响。(区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观)

教学

策略

课堂

课后

深度教学

思维进阶

以图释文

以文释图

整合教学内容

设置研学任务

实验模拟,求真求实

教学情境化

情境生活化

知识问题化

实验模拟

求真求实

情境线

问题线

小明的暑假青海之旅

情境探究:大气的组成成分?对自然环境和生命活动的影响?主要的全球性大气环境问题?

情境探究:大气垂直分层中各层的特点?大气各层与人类活动的关系?

情境探究:对流层大气的受热过程?大气在这过程中所起的作用?

情境探究:热力环流的形成过程?

上网了解高原反应现象

飞机飞行过程中从有雨到晴朗、从颠簸到平稳

青海昼夜温差巨大

青海湖区域白天吹湖风、夜晚吹陆风

思维进阶——从现象观察到问题解决:认识雾霾

思维进阶——从良性结构到不良结构:逆温现象的产生及影响

思维进阶——从知识原理到生活实践:大气受热过程原理在生活中的应用?

思维进阶——从知识原理到生活实践:热力环流原理在生活中的应用?

教学策略设计

寻找清凉顺德

教学实施过程

单元情境创设:

暑假期间,家住佛山顺德的小明乘坐飞机到青海旅游。沿途所遇的系列地理现象引发了小明浓厚的求知兴趣。

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

旅行出发前,小明通过上网了解到,青海因为海拔高,空气稀薄,含氧量少,平原过来的游客容易出现高原反应,出发前一段时间需要加强锻炼、增强体质。

聆听故事,

进入情境。

以小明出发青海前的准备为背景创设问题情境,激发学生的学习兴趣,唤醒学生的求知欲,驱动学习动机。

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

(1)氧气是大气的重要组成部分,是生命存在必不可少的条件之一。根据“干洁空气的主要成分”示意图,说明除氧气外,低层大气的组成成分还有哪些?

(2)结合材料一、二,分析大气的组成成分对自然环境和生命活动具有哪些影响?

(材料一:城市上空的雾比郊区多,为什么?

材料二:昆明海埂体育训练基地海拔1888米,每年冬季国家男子足球集训队都会到达此地开展高原训练,以争取在比赛中取得更好成绩,为什么呢?更高海拔训练反而会达不到理想效果,又是为何?)

阅读图文材料,小组交流,合作探究,并派代表进行展示。

从基础知识出发,通过阅读图表和文字材料,说明大气的组成成分及其作用,培养学生的图文解读、信息提取能力,同时提高合作学习能力。

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

北京蓝天重现——“雾霾”的出现与治理

随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重。中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报,统称为“雾霾天气”。北京曾一度是雾霾高发地。1998-2017年这20年间,北京在经济社会高速发展的情况下,实施了有力的大气污染综合治理措施,全市污染物排放强度逐年下降,雾霾持续天数明显减少。无论是北京市民还是国内外媒体,都纷纷表示北京的天越来越蓝了。联合国环境署甚至赞扬北京的空气污染治理经验为全球“提供了可借鉴的模型”。

阅读材料,思考问题,小组合作探究回答。

通过对真实情境的探究,唤起学生对现实问题的关注,培养学生的时空综合思维,提高学生地理实践力,提高环保意识,促进人地协调观的形成。

(1)阅读材料,结合生活体验,认识雾和霾的区别,并举例说明雾霾天气对我们生活的影响。

(2)分析北京雾霾天气多发的原因。

(3)请你列举北京雾霾防治措施可能有哪些?

北京市主要空气污染物浓度变化图

3.思维进阶

教学过程实施

【课时1:大气的组成】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1.请学生绘出本课知识的思维导图。

2.展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时1:大气的组成】

评价示例——问题探究第(2)问:分析北京雾霾天气多发的原因。

仅能说出“二氧化碳排放多”。

北京二氧化碳排放量大。

能结合人类的具体活动加以分析说明。

北京城市经济发达,人口急剧增长,机动车数量庞大,导致尾气排放量大;重工业数量多,燃煤等带来的空气污染严重。

能结合北京的气象、地形等自然因素以及人类具体活动的社会经济因素加以分析说明。

①北京人口急剧增长,机动车、燃煤、工业污染和扬尘是大气污染的主要来源;②北京在静稳天气状态时,湿度大,风速小,污染物难以扩散,导致空气中的污染物浓度水平不断升高;③北京三面环山,阻碍了污染物的扩散;④受周边城市污染物输入的影响。

诊断测试评价

教学效果评价

【课时1:大气的组成】

诊断测试评价

据美国国家冰雪数据中心统计,2018年2月下旬,北冰洋的冰层面积降至有记录以来的历史最低点,比正常值少约100万平方千米,相当于较少了一个埃及的面积。一些科学家认为,二氧化碳浓度的增加正使全球变暖趋势加剧。

1. 大气中二氧化碳含量与日俱增的原因主要是( )

①耕地面积不断扩大②全球森林面积不断缩小③海平面不断上升④人类燃烧化石燃料

A. ①② B. ②④ C. ③④ D. ②③

2. 二氧化碳对环境的主要影响有( )

①绿色植物进行光合作用的重要原料②维持生命必须的物质③对地球起到保温作用④成云致雨的必要条件

A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

臭氧具有吸收紫外线的作用,消耗臭氧的物质主要是人为排放的氯

氟烃化合物。读1987年南极哈雷湾上空臭氧总量变化图,完成下列各题。

(1)读图,说出图中臭氧含量最低值约为多少?

当臭氧含量低于多少时称为臭氧层空洞?

(2)臭氧减少对人体健康及自然环境的影响有哪些?

(3)简述防治臭氧层空洞的措施和方法。

A组:基础达标

B组:素养提升

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

出发当天下起了小雨,小明坐在飞机靠窗位置,看到外面雨丝打窗。飞机起飞过程中穿越云层时机身经历了一段颠簸,而后飞行高度保持在10千米,此时进入了平飞状态,机身平稳,窗外呈现万里晴空。

聆听故事,

进入情境。

延续小明青海之旅,以小明出发坐飞机程中的见闻为背景创设问题情境,激发学生学习兴趣,引发学生学习思考。

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

(1)结合“大气垂直分层”示意图,说出小明所乘坐的飞机依次经过了大气的哪些分层?

(2)说明大气垂直分层各层的主要特点(温度变化、大气运动、天气状况等),分析飞机飞行过程中从有雨到晴朗、从颠簸到平稳的原因?

(3)分析大气各层与人类活动的关系。

读图思考问题,小组交流,合作探究,完成表格内容,并派代表进行展示。

利用大气垂直分层示意图,帮助学生了解大气垂直分层的依据,说明每层的特点和与人类活动的关系,提高学生的图文解读、信息提取能力,培养综合思维能力。

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

对流层是否一定海拔越高气温越低?

—— “逆温现象”

一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,气象学上称之为“逆温”,发生逆温现象的大气层称为“逆温层”。十月份某日早晨,我国某地发生了逆温现象,当地一工厂早晨生产过程中排放出的烟流扩散方向随时间发生变化,如下图所示。

阅读材料,思考问题,课堂上小组合作探究回答第(1)(2)问,课后完成第(3)问。

通过不良结构问题,引发学生的进一步思考,使学生更全面、更深入的看待问题,加深对地理问题的理解,培养学生的综合思维能力。

(1)读该工厂的烟流扩散变化图,说明逆温现象会对近地面空气产生什么影响?

(2)分析逆温现象对近地面空气产生的影响会带来哪些利与弊?

(3)课后查询20世纪世界八大公害事件,了解哪些公害事件与逆温现象有关。

3.思维进阶

教学过程实施

【课时2:大气的垂直分层】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1.请学生绘出本课知识的思维导图。

2.展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时2:大气的垂直分层】

评价示例——问题探究第(2)问:分析飞机飞行过程中从颠簸到平稳、从有雨到晴朗的原因?

仅能说出跨越大气分层。

从对流层进入了平流层。

能结合不同大气分层的特点简单说明。

飞机飞行过程中,先是经过了对流层,对流层内空气不稳定且天气复杂多变,故飞机颠簸且窗外有雨;接着进入平流层,平流层内空气稳定且没有复杂天气现象,故飞机稳定且天气晴朗。

能结合不同大气分层的海拔高度、气温特点、气流运动、自然现象进行详细说明。

飞机飞行过程中,先是经过了对流层,对流层中气温随海拔升高而降低,使气体上下对流,空气不稳定,故飞机颠簸;近地面的水汽和固体杂质通过对流运动向上空输送,过程中随着气温降低易成云致雨,故能看到降雨现象。到达高空10—12km左右,进入平流层,气温随海拔升高而上升,气体呈现平流状态,空气稳定,故飞机稳定;且因没有空气对流,天气晴朗。

教学效果评价

【课时2:大气的垂直分层】

诊断测试评价

谚语“天上鲤鱼斑,晒谷不用翻”,说的是天空出现成行成列的鲤鱼斑状云块的现象。这种云在气象学上称为透光高积云。某日,北京机场出现了鲤鱼斑状云块。据此完成下面两题。

1.透光高积云位于大气的( )

A.对流层 B.平流层 C.高层大气 D.电离层

2.从北京飞往纽约的飞机,升空半小时后遇到雷雨天气,此时飞机应该( )

A.返航迅速着陆 B.降低飞行速度和高度

C.升到13 000米以上的高空 D.保持原高度并加速飞行

2018年12月22日,中国航天科工集团“虹云工程”首颗卫星成功发射,该卫星在距离地面1000千米的低空轨道上围绕地球运行。据此完成下面问题。

3.“虹云工程”首颗卫星从发射到进入预定轨道,下列描述正确的有( )

①太阳辐射逐渐增多 ②气压逐渐降低

③空气密度逐渐减小 ④臭氧含量逐渐减小

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.“虹云工程”首颗卫星从发射到进入预定轨道,依次经过的是( )

A.对流层 大气上界 高层大气 B.高层大气 平流层 对流层

C.平流层 高层大气 对流层 D.对流层 平流层 高层大气

A组:基础达标

教学效果评价

【课时2:大气的垂直分层】

诊断测试评价

浙江省山地、丘陵广布,适宜茶树生长,但春季逆温天气频繁出现,茶园易受霜冻天气影响。为此,当地茶园引进了防霜冻风扇。当夜晚温度约降到4 ℃时,风扇会自动打开,从而减轻霜冻对茶树的伤害。图甲为风扇防霜冻的工作机理示意图,图乙为茶园某时气温垂直分布示意图。据此回答问题。

图甲 图乙

1.防霜冻风扇最适宜的安装高度为 ( )

A.9~10米 B.7~8米 C.6~7米 D.4米以下

2.关于防霜冻风扇的工作机理的说法,正确的是 ( )

①防霜冻风扇可以把高处的暖空气往下吹到茶树上

②防霜冻风扇吹出的热风可以使茶树免受霜冻影响 ③防霜冻风扇的转动会增加下层暖空气上升速度

④防霜冻风扇转动可带动空气流动,提高下层空气温度

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

B组:素养提升

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

小明抵达青海西宁,开始了高原之旅。当地白天很晒,室外温度25℃,紫外线十分强烈,小明穿戴上提前准备的防晒衣和太阳帽。到了晚上,则降温幅度非常大,只有11℃,小明需要换上厚毛衣。

聆听故事,

进入情境。

以青海的昼夜温差大为情境背景,与学生生活的佛山温差小产生强烈对比,激发学生的求知欲。

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

(1)根据“到达地面的太阳辐射” 示意图,分析青海白天的紫外线为何十分强烈?

(2)根据 “大气对地面的保温作用”示意图,分析青海的夜晚为何降温幅度大?

(3)分析青海昼夜温差比佛山大的原因?

分小组谈论探究问题,在黑板上画出大气受热过程示意图,结合示意图进行分析展示。

利用大气受热过程示意图,化抽象为具体,帮助学生理解大气受热过程原理,提高图文转化能力,培养抽象地理思维能力。

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

大气受热过程原理在生产生活中的应用

——“青海见闻”

(1)图1,青海的天空一片蔚蓝,为什么白天的天空是蓝色的呢?

(2)图2,青海当地藏民穿藏服时只穿一只袖子,非常独特,藏民解释说是为了便于调节体温,请从气温角度分析其原因?

(3)图3,根据大气受热过程原理,分析青海茶卡盐湖当地晒盐的有利气候条件?

(4)图4,利用大气受热过程原理,为青海枸杞种植基地防御冬季霜冻提出合理措施?

阅读材料,思考问题,课堂上小组合作探究回答。

通过对小明在青海的各种相关见闻进行探究,培养观察生活中的地理现象、探究生活中的地理原理的习惯,提高的学生综合思维能力和地理实践力。

图2

图1

图3

图4

3.思维进阶

教学过程实施

【课时3:大气受热过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1. 引导学生自主梳理本课关键知识原理:

(1)对流层大气受热过程中,大气所起的作用包括哪些?

(2)大气通过哪些形式削弱太阳辐射?产生了哪些自然现象?

(3)大气通过哪些形式对地面进行保温?

(4)大气的直接热源和根本热源分别是什么?

2. 请学生绘出本课知识的思维导图。

3. 展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时3:大气受热过程】

评价示例——问题探究第(3)问:分析青海昼夜温差比佛山大的原因?

仅能简单地用“两地海拔差异” 说明。

青海的海拔比佛山地区高,所以青海的昼夜温差比佛山大。

能应用原理简要说明。

能应用原理结合具体的辐射形式和过程准确说明。

青海的海拔比佛山地区高,因此青海的大气厚度较薄。青海白天大气对太阳辐射的削弱作用小,地面升温更快;夜晚大气逆辐射对地面的保温作用弱,地面降温也更快。所以青海的昼夜温差比佛山大。

青海的海拔比佛山地区高,因此青海的大气厚度较薄。青海白天太阳辐射穿过大气层时,被大气反射、散射和吸收的较少,到达地面的太阳辐射较多,地面升温更快;夜晚大气因较稀薄能够吸收的地面辐射较少,发出的大气逆辐射较弱,能够还给地面的热量也较少,使夜间地表降温速度更快。正是青海大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用都比较弱,所以青海的昼夜温差比佛山大。

教学效果评价

【课时3:大气受热过程】

诊断测试评价

我国著名诗人李商隐留下诗句:“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”

读“大气受热过程示意图”,完成下题。

1. 对于“霜飞晚”起主要作用的是( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

2. 在大气的受热过程中,图中序号的正确顺序为

A. ①—②—③—④ B. ①—③—②—④ C. ①—④—②—③ D. ①—④—③—②

对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于

周边沙漠的现象。右图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成下面小题。

3.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲( )

①白天温度低 ②蒸发(腾)多 ③空气湿度大 ④大气逆辐射强

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

4.这种现象最可能发生在( )

A.1~2月 B.4~5月 C.7~8月 D.10~11月

A组:基础达标

近年来,山东已成为我国北方地区重要的蔬菜生产基地之一。下图为山东某蔬菜基地塑料大棚生产图片。根据下图和所学知识回答问题。

(1)大棚中生产出来的蔬菜质量略逊于自然状态下生长的蔬菜,分析其原因。

(2)在冬季为了保温,菜农一般在傍晚往大棚内洒水,分析其原理。

B组:素养提升

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境感知

第二天,小明来到了美丽的青海湖。站在广阔的湖边,感受到从湖面吹来的凉风习习,美丽的湖光景色让小明流连忘返,情不自禁在青海湖游玩了一整天。夜幕逐渐降临,温度下降,看到衣角扬起的方向,小明意识到了风向不知不觉中已经转为了由陆地吹向湖面。

聆听故事,

进入情境。

以小明在青海湖吹风的感受为情境背景,贴近生活,引发学生思考。

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

2.问题探究

(1)开展热力环流模拟实验,分析当地面冷热不均时气流将会如何运动?

(2)说出白天青海湖湖面与岸边陆地的气温、气压对比情况如何?分别绘制出青海湖白天、夜间的大气热力环流模式图,根据示意图分析青海湖区域白天吹湖风、夜晚吹陆风的原因?

(3)举一反三,绘制出海陆风、山谷风、城市风的热力环流模式图。

分小组谈论探究问题、开展模拟实验,在黑板上画出热力环流一般模式图以及海陆风、山谷风、城市风示意图,进行分析展示。

通过模拟实验,帮助学生理解抽象思维过程,理解大气热力环流的形成过程,同时提高学生的地理实践力,掌握地理科研一般探究方法。

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

热力环流原理在生产生活中的应用

——“生活中的热力环流”

(1)空调、暖气应该安装在房间的哪个部位?

(2)城市规划时,为了减轻大气污染,应该如何布局大气污染严重的工业企业?

(3)在新冠肺炎治疗期间,火神山医院负压病房利用技术手段,使病房内气压低于外界,卫生间气压低于病室,病室气压低于缓冲间,让气流在缓冲间、病室和卫生间实行单向循环并无害化处理后排出,以最大限度减少医务人员交叉感染的机会,为我国成功控制疫情贡献了重要作用。请根据热力环流原理在图上绘出气流的流动方向,分析这样设计的合理性。

阅读材料,思考问题,课堂上小组合作探究回答。

通过联系生活中与热力环流原理相关的地理现象,引导学生学以致用,认识到地理学习的有用性,提高综合思维能力和地理实践力。

通过火神山医院的案例,增强学生的科学精神、国家认同和社会责任。

3.思维进阶

教学过程实施

【课时4:热力环流】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

4.课堂总结

进行知识要点梳理与重构,绘制出本节课的思维导图。

培养学生总结归纳知识的能力,进行学生综合思维训练,帮助学生建立知识网络。

1. 引导学生自主梳理本课关键知识原理:

(1)热力环流形成的根本原因是什么?

(2)热力环流的形成过程是怎么样的?

(3)大气运动的基本形式有哪些?

2. 请学生绘出本课知识的思维导图。

3. 展示本节课的知识网络。

活动表现评价

水平 表现 样例

水平1

水平2

水平3

教学效果评价

【课时4:热力环流】

评价示例——思维进阶第(2)问:城市规划时,为了减轻大气污染,应该如何布局大气污染严重的工业企业?

直接给出结论。

能应用原理简单说明。

能应用原理,以城市风的形成过程以及对城市空气的影响来准确说明。

布局在城市风的下沉距离以外。

热力环流过程中,城市排出的污染物会随郊区流向城区的近地面风回到城区,因此,污染工业应对布局在城市风的下沉距离以外。

因城市人口、排放量等原因,导致市中心的温度比郊区要高,引起空气在城市上升,在郊区下沉,在城市与郊区之间形成了小型的热力环流。由于城市风的出现,城区排出的污染物随上升气流而笼罩在城市上空,并从高空流向郊区,到郊区后下沉,下沉气流又从近地面流向城市中心。因此,污染工业应对布局在城市风的下沉距离以外。

教学效果评价

【课时4:热力环流】

诊断测试评价

右图为我国某山间河谷某时段等温面和等压面分布剖面示意图。读图完成第1~2题。

1.下列能正确反映图示情况的是( )

①该时段为夜间 ②该时段为白天 ③该时段吹谷风 ④该时段吹山风

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

2.下列古诗蕴含的原理与图中现象相关的是( )

A.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山 B.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

C.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时 D.山穷水复疑无路,柳暗花明又一村

伊朗古城亚兹德古老的“风塔”是建筑物中用来通风降温的建筑。风塔高过屋顶的部分四面镂空,悬空连接到室内大厅(左图),塔下中央建有一个水池(右图)。据此完成3~4题。

5.“风塔”顶部四面镂空的主要目的是 ( )

A.便于室内空气流出 B.便于室外空气流入 C.便于室内热量散发 D.便于采光

6.室内大厅的空气运动( )

A.从四周流向水池 B.从水池流向四周 C.中央为上升气流 D.四周为上升气流

A组:基础达标

云南香格里拉位于青藏高原东南部,海拔约3300米,这里太阳辐射强,但气温较低,当地居民高效利用太阳能,在房屋南侧用玻璃搭建绝热暖棚,在冬季晴朗的白天,暖棚通过通风口与内室形成循环气流,使内室增温。(如图所示)

(1)分析香格里拉太阳辐射强、但气温低的原因。

(2)运用热力环流原理,阐述图中循环气流的形成过程,说明内室增温的原因。

B组:素养提升

思维进阶线

【认识地理环境】

大气的组成成分

大气的垂直分层

【理解地理过程】

大气受热过程

大气热力环流

【处理人地关系】

大气的成分与人类活动

大气垂直分层与人类活动

大气受热过程与人类活动

热力环流与人类活动

情境线

小明的暑假青海之旅

上网了解高原反应现象

飞机飞行过程中从有雨到晴朗、从颠簸到平稳

青海昼夜温差巨大

青海湖区域白天吹湖风、夜晚吹陆风

问题线

情境探究:大气的组成成分?对自然环境和生命活动的影响?主要的全球性大气环境问题?

思维进阶——从现象观察到问题解决:认识雾霾

情境探究:大气垂直分层中各层的特点?大气各层与人类活动的关系?

思维进阶——从良性结构到不良结构:逆温现象的产生及影响

情境探究:对流层大气的受热过程?大气在这过程中所起的作用?

思维进阶——从知识原理到生活实践:大气受热过程原理在生活中的应用?

情境探究:热力环流的形成过程?

思维进阶——从知识原理到生活实践:热力环流原理在生活中的应用?

活动线

学以致用

课堂展示

合作探究

自主思考

导图构建

实验模拟

素养达成线

区域认知

综合思维

地理实践力

人地协调观

教学过程实施

【课时5:研学活动】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

布置研学任务,说明研学要求,提醒安全事项:

寻找清凉顺德

课堂上同学们跟随着小明的青海之旅,在燥热的夏天中感受青海凉爽舒适的宜人气候、欣赏青海令人陶醉的迷人风光。那么在顺德,又是否能找到一处避暑胜地,让我们能够就近在炎炎夏日中觅得丝丝清凉呢?

请同学们以4—6人为单位组成研学小分队,利用周末时间,走出室内,走进大自然,利用本章《地球上的大气》所学知识,在我们熟悉的家乡——顺德,寻找出你心目中的避暑胜地,并说明理由。

以小组为单位,利用周末时间开展课外活动,完成研学任务。

整合教学内容,开展体验式学习,令学生在实践中完善知识体系;带动学生学以致用,从而提升地理实践力;走近乡土地理,加深对家乡的认识了解,培养乡土情怀、家国情怀。

组织学生在课堂上进行研学成果展示。

制作成果展示PPT,轮流进行展示,其他小组进行提问、点评和打分。

通过展示,体现研学成果,提高表达能力;通过互相提问、点评和打分,充分发挥学生自主性,进一步促进深入质疑与理解,实现知识内化。

2.成果展示

1.课外研学

研学成果评价

教学效果评价

水平 表现

水平1

水平2

水平3

能积极参与研学,但研学成果较简单,没能充分、准确地运用所学原理知识。

能积极参与研学,研学成果较丰富,结合当地自然地理环境完成地点选择,运用大气相关知识进行分析说明,但理由不够充分或准确;展示过程中面对质疑能进行解释,但不够充分。

能积极参与研学,研学成果丰富,结合当地自然地理环境完成地点选择,且准确运用大气相关知识进行分析说明,理由充分;展示过程中面对质疑能合理解释。

感谢聆听~