2025人教版高中历史选择性必修1同步练习题--第三单元 法律与教化拔高练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中历史选择性必修1同步练习题--第三单元 法律与教化拔高练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 289.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-05 11:04:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中历史选择性必修1

综合拔高练

五年高考练

考点1 中国古代的法律与教化

1.(2022山东,1)战国时期,法家三大派之一的田齐法家主张“君臣上下贵贱皆从法”“群臣不用礼仪教训则不祥”。这反映出其思想特点是 ( )

A.尚法存礼 B.尊法敬天

C.外儒内法 D.崇德重法

2.(2023重庆,2)北魏兰陵长公主遭驸马刘辉殴打致流产,朝廷就如何判处刘辉展开激烈辩论:一方以尚书省官员为代表,坚持以父系家族伦理为标准,以杀子罪判处四至五年徒刑;另一方则是代表灵太后意志的门下省官员,主张以谋反大逆罪判处死刑。最终皇帝下诏支持门下省意见。这一判决表明( )

A.男尊女卑传统被打破

B.法律儒家化过程曲折

C.皇权受门阀士族威胁

D.门下省司法职能增强

3.(2021全国甲,26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物” 甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家( )

A.淡化婚姻中的宗族观念

B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导

D.促成婚姻习俗变革

4.(2021全国乙,27)明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行( )

A.确立了理学思想的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广

D.冲击了儒家经典的神圣性

考点2 西方法律

5.(2023全国甲,32)共和之前的古罗马部分诉讼中,败诉方须将用于担保的牛羊祭神,以赎伪誓之罪。担保的牛羊多超出诉讼物价值,且影响农牧生产。共和国早期,败诉方改向国家缴纳罚金,到公元前3世纪末,罚金已无足轻重。这一变化表明罗马共和国时期( )

A.系统完备的罗马法体系形成

B.法律注重保护公民的权益

C.法律事务受到神权严格控制

D.贵族对法律的解释权扩大

6.(2023广东,12)英王亨利一世(1100—1135年在位)的加冕宪章规定了国王对教会财产及诸侯领地所拥有的权利,特别是载明了国王所不能做或决意不去做的事,是一份明确规定封建关系的法律文件。该文件( )

A.明确了君主立宪制的原则

B.体现了王权有限的观念

C.激化了王权与教会的矛盾

D.维护了市民阶层的利益

三年模拟练

1.(2024福建莆田五校联盟期中)《后汉书·何敞传》记载:“故在职,以宽和为政……及举冤狱,以《春秋》义断之,是以郡中无怨声。”汉宣帝时期,桓宽在《盐铁论》中说:“《春秋》之治狱,论心定罪。志善而违于法者免,志恶而合于法者诛。”由此可见,这一时期的“春秋决狱”( )

A.标志着中华法系的确立

B.造成了法律与伦理的冲突

C.蕴含着一定的理性化色彩

D.呈现出法律儒家化特征

2.(2024广东实验中学段考)《大唐开元礼·序例(下)》中规定,“凡百官身亡……六品以下达于庶人称死”,关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人。宋高宗绍兴十二年(1142年)制定的庶民墓田法令规定:“庶人墓田,依法置方一十八步。”这一变化表明了( )

A.传统等级秩序的基本崩溃

B.礼治秩序趋向平民化

C.唐宋政府较重视丧葬仪式

D.古代丧葬制度的完善

3.(2023湖南郴州三模)南宋时,朱熹对《吕氏乡约》的内容稍加修改,定名为《增损蓝田吕氏乡约》。其开篇指出:“事亲能孝,事君能忠。夫妇以礼,兄弟以恩,朋友以信。能睦乡邻,能敬官长,能为姻亲。与人恭逊,持身清约,容止庄重,辞气安和。衣冠合度,饮食中节。凡此皆谓之德。”《增损蓝田吕氏乡约》的推行( )

A.确立了理学的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.实现了乡约与法律合流

D.阻碍官方意识形态的推广

4.(2024湖北十一校联考)明嘉靖年间《祁门县洪氏祖产规约》分别对“盗砍坟林小柴”的违约者和“捕获之人”作出“罚银五分”“责十五板”的处罚和给予后者砍伐者工具的奖励规定。清嘉庆年间祁门环砂村订立了《养山合墨文约》,在获得批允后,将所立文约以官府告示的形式连同官府的批示《永禁文约》一并刊刻于碑石之上。材料说明明清时期( )

A.儒家思想渗透基层教化

B.礼法结合向基层渗透

C.乡约在逐渐与法律合流

D.乡约能维护君主专制

5.(2023福建龙岩二模)下表为改革开放后我国制定的若干法律法规。这些法律法规的制定( )

时间 法律文件

1981年12月 《中华人民共和国经济合同法》

1986年1月 《中华人民共和国城乡个体工商户所得税暂行条例》

1993年12月 《中华人民共和国公司法》

1998年12月 《中华人民共和国证券法》

2005年10月 修改《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

A.旨在建立社会主义市场经济体制

B.表明我国立法程序日益规范

C.形成了中国特色社会主义法律体系

D.适应了经济体制改革的需要

6.(2024山东泰安期中)公元前390年,罗马遭到高卢人入侵,城市被焚毁。重建城市时由于人口增加,地价高涨,新建房屋多不再遵守留空地的规定,而是毗邻而建。基于此,罗马法完善了有关支撑地役权的法规,如禁止妨碍光线地役权等。这反映了罗马法( )

A.重视维护公共权益 B.蕴含人人平等观念

C.调和帝国社会矛盾 D.呈现灵活务实特征

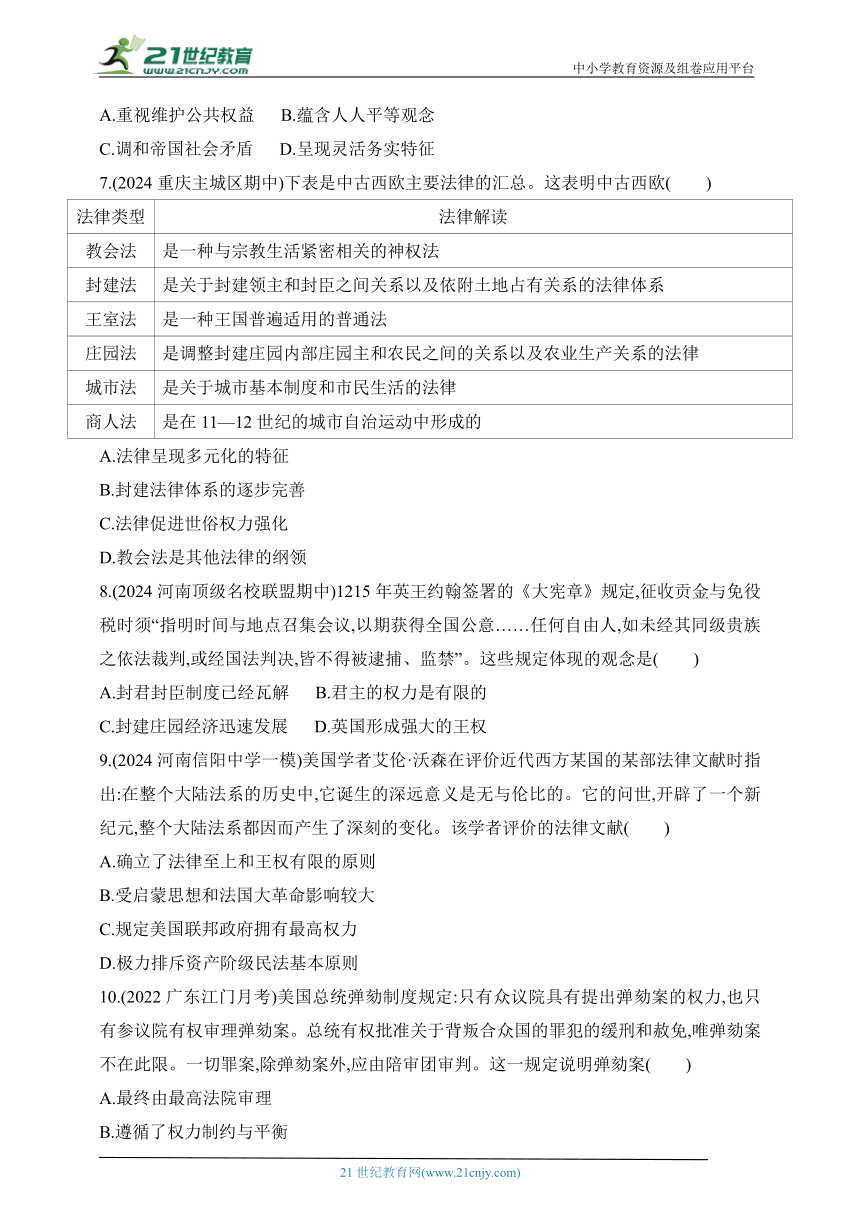

7.(2024重庆主城区期中)下表是中古西欧主要法律的汇总。这表明中古西欧( )

法律类型 法律解读

教会法 是一种与宗教生活紧密相关的神权法

封建法 是关于封建领主和封臣之间关系以及依附土地占有关系的法律体系

王室法 是一种王国普遍适用的普通法

庄园法 是调整封建庄园内部庄园主和农民之间的关系以及农业生产关系的法律

城市法 是关于城市基本制度和市民生活的法律

商人法 是在11—12世纪的城市自治运动中形成的

A.法律呈现多元化的特征

B.封建法律体系的逐步完善

C.法律促进世俗权力强化

D.教会法是其他法律的纲领

8.(2024河南顶级名校联盟期中)1215年英王约翰签署的《大宪章》规定,征收贡金与免役税时须“指明时间与地点召集会议,以期获得全国公意……任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁”。这些规定体现的观念是( )

A.封君封臣制度已经瓦解 B.君主的权力是有限的

C.封建庄园经济迅速发展 D.英国形成强大的王权

9.(2024河南信阳中学一模)美国学者艾伦·沃森在评价近代西方某国的某部法律文献时指出:在整个大陆法系的历史中,它诞生的深远意义是无与伦比的。它的问世,开辟了一个新纪元,整个大陆法系都因而产生了深刻的变化。该学者评价的法律文献( )

A.确立了法律至上和王权有限的原则

B.受启蒙思想和法国大革命影响较大

C.规定美国联邦政府拥有最高权力

D.极力排斥资产阶级民法基本原则

10.(2022广东江门月考)美国总统弹劾制度规定:只有众议院具有提出弹劾案的权力,也只有参议院有权审理弹劾案。总统有权批准关于背叛合众国的罪犯的缓刑和赦免,唯弹劾案不在此限。一切罪案,除弹劾案外,应由陪审团审判。这一规定说明弹劾案( )

A.最终由最高法院审理

B.遵循了权力制约与平衡

C.加剧了美国党派斗争

D.彰显了天赋人权的理念

11.(2023广东惠州三模)在欧洲中世纪,修道院往往都拥有一个小规模的图书馆,里面除了拉丁文本的《圣经》和早期教父的神学手稿之外,还藏有拉丁古典作家西塞罗、维吉尔、奥维德、塔西佗等人的著作抄本。这反映了中世纪教会( )

A.垄断了西欧的文化教育 B.有利于欧洲文化的传承

C.促进了科学技术的发展 D.控制着西欧的社会精神

12.(2024江西清江中学期中)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 法治和德治都有各自的功能优势与局限,且法治的优势即为德治的局限,德治的优势即为法治的局限,因此必须进行法治与德治的最佳配置,使其功能得到最大程度的发挥,局限得到最大程度的克服。

——摘编自应飞虎、戴劲松《法治与德治

——基于伦理学、经济学和法学的比较分析》

根据材料并结合所学中国古代史知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.A 2.B 3.B 4.B 5.B 6.B

1.A “君臣上下贵贱皆从法”体现尚法的思想;“群臣不用礼仪教训则不祥”体现存礼的思想,故A正确。材料体现了尊法,但未体现敬天,排除B;外儒内法是西汉董仲舒新儒学的特点,排除C;材料反映的是法家思想,未体现崇德的主张,排除D。

2.B 根据材料内容可知,公主遭驸马殴打致流产,朝廷两方持不同意见,一方坚持以父系家族伦理为标准,以杀子罪判处四至五年徒刑,一方坚持以谋反大逆罪判处死刑,最终皇帝选择判处死刑,说明这一时期法律并没有完全遵从儒家伦理道德,法律儒家化过程曲折,B项正确。男尊女卑传统被打破不符合史实,排除A项;最终的判决结果依然是皇帝决定,并没有体现皇权受门阀士族威胁,排除C项;皇帝支持门下省意见并不能说明门下省司法职能增强,排除D项。

3.B 结合材料信息“婚姻结好,岂为财物”“‘合二姓之好’,上能事先祖,下可继后世”可知,当时理学家对于婚姻论财的社会现象持批判态度,强调婚姻之事是对先祖宗亲的继承和延续,意在维护礼教纲常,因此B项正确,A项错误;材料并未涉及政府对民俗的引导,因此C项排除;材料仅说明南宋理学家意图维护礼教纲常,并不能体现其主张促成婚姻习俗的变革,因此D项错误。

4.B 根据材料中“善书”所宣扬的“忠孝友悌、济急救危”等信息,可以看出“善书”内容体现了儒家思想,“善书”的流行会强化社会主流价值观,B项正确。明清以前,理学思想已被官方尊崇,并非因为“善书”的流行,A项错误;“善书”的流行并未阻碍官方意识形态的推广,C项错误;“善书”的内容体现了儒家思想,并未冲击儒家经典的神圣性,D项错误。

5.B 根据材料可知,共和之前的古罗马部分诉讼中败诉方要承担很大的损失,而到罗马共和国早期败诉方改向国家缴纳罚金,到公元前3世纪末罚金已无足轻重,这有利于使更多的人利用诉讼维护自己的权益,这一变化反映了罗马共和国时期注重保护公民的权益,B项正确。6世纪,查士丁尼在位时(罗马帝国时期)编订的《查士丁尼法典》使罗马法成为系统、完整的法律体系,排除A项;材料未涉及法律事务受到神权严格控制,且神权对法律事务的控制逐渐削弱,排除C项;罗马共和国虽维护的是奴隶主贵族的利益,但材料未涉及贵族对法律的解释权扩大,排除D项。

6.B 宪章虽然规定了国王所享有的权利,但也明确了国王不能拥有的权利,突出体现了“王权有限”原则,B项正确。1689年《权利法案》明确了君主立宪制的原则,排除A项;宪章主要是明确了国王的权利,并不会激化王权与教会的矛盾,排除C项;宪章内容主要与国王有关,没有体现与市民阶层相关的内容,排除D项。

三年模拟练

1.D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.D

7.A 8.B 9.B 10.B 11.B

1.D 根据材料“及举冤狱,以《春秋》义断之”“《春秋》之治狱,论心定罪”等信息及所学知识可知,汉朝断案、定罪深受《春秋》影响,而《春秋》是儒家经典之一,说明此时期的“春秋决狱”呈现出法律儒家化特征,D项正确。中华法系确立的标志是《唐律疏议》,排除A项;材料反映了司法受伦理影响,而非法律与伦理发生冲突,排除B项;这一时期的“春秋决狱”具有明显的主观色彩,排除C项。

2.B

唐代 关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人,庶民没有权利享有墓田 礼制是贵族化的

南宋 制定庶民墓田法令 礼治秩序趋向平民化与生活化(B项正确)

法律允许庶民有墓田,并不代表传统等级秩序的基本崩溃,排除A项;材料不能说明政府对丧葬仪式的重视程度,排除C项;材料说明丧葬习俗由贵族扩展到平民,不能表明这一制度完善,排除D项。

3.B 儒家思想是宋代的主流意识,朱熹修改的《增损蓝田吕氏乡约》体现的是儒家思想内容,所以其推行强化了社会主流价值观,B项正确。理学主导地位是在南宋后期确立的,并非《增损蓝田吕氏乡约》确立的,排除A项;“实现了”说法错误,排除C项;乡约体现了官方意识形态,D项“阻碍”表述错误,排除。

4.C 《祁门县洪氏祖产规约》具有惩戒措施,《养山合墨文约》直接体现政府的告示和批示,表明乡约经政府利用和推广而具有约束力,逐渐与法律合流,C项正确。A项说法无法完全概括材料信息,排除;材料未涉及礼法结合,排除B项;材料强调乡约从明朝到清朝的变化,D项与材料主旨无关,排除。

5.D 根据表格中的时间可知,这些法律文件都制定于改革开放后,且都与经济相关,涉及税收、证券等领域,结合所学知识可知,这一时期我国正在逐步建立社会主义市场经济体制,因此立法工作适应了经济体制改革的需要,D项正确。立法是为了规范市场,而非建立社会主义市场经济体制,排除A项;材料未涉及立法程序问题,排除B项;2010年底,中国特色社会主义法律体系形成,排除C项。

6.D 根据材料可知,罗马法关于地役权的规定是随着社会经济发展状况而逐步完善的,这反映了罗马法呈现灵活务实的特征,D项正确。材料是对私人权益的维护,排除A项;材料没有体现人人平等观念,排除B项;公元前390年,罗马处于共和国时期,排除C项。

7.A 根据材料可知,中古西欧存在教会法、封建法、王室法、庄园法、城市法、商人法等多种法律,呈现多元化的特征,A项正确。材料提及的是中古西欧的多种法律,并非封建法律体系的逐步完善,排除B项;中古西欧法律中既有肯定和规范世俗权力的封建法,也有肯定和加强教会权力的教会法,不能笼统地说“法律促进世俗权力强化”,排除C项;材料未提及各种法律之间的关系,不能得出教会法是其他法律的纲领,排除D项。

8.B 根据材料可知,英王约翰征收贡金与免役税时须“召集会议”“获得全国公意”,这说明当时英王的权力受到限制,B项正确、D项错误。材料未涉及封君封臣制度和封建庄园经济发展的相关信息,排除A、C两项。

9.B 根据材料“整个大陆法系都因而产生了深刻的变化”并结合所学可知,美国学者艾伦·沃森评价的是《法国民法典》,《法国民法典》受启蒙思想和法国大革命影响较大,B项正确。确立了法律至上和王权有限的原则的法律文献是英国的《大宪章》,排除A项;规定美国联邦政府拥有最高权力的法律文献是美国的1787年宪法,排除C项;“排斥资产阶级民法基本原则”与史实不符,排除D项。

10.B 据材料并结合所学可知,总统弹劾案由众议院提出,参议院审理;总统无权批准关于弹劾案的缓刑和赦免;除弹劾案外,一切罪案应由陪审团审判。这说明弹劾案的提出与审理遵循了权力制约与平衡原则,B正确。“最终由最高法院审理”与“只有参议院有权审理弹劾案”不符,A错误;总统弹劾制度并未加剧美国的党派斗争,C错误;美国总统弹劾制度彰显的是分权制衡原则,而非天赋人权理念,D错误。

11.B 根据材料内容可知,中世纪修道院的图书馆除了宗教神学类,还收集古希腊罗马时期的作品,这对欧洲文化起到一定的传承作用,B项正确。中世纪除了教会保存、传播知识外,城市兴办的大学也起了文化教育作用,“垄断”一词表述错误,排除A项;中世纪教会宣扬基督教神学,打击“异端”思想,不利于科学的发展,排除C项;教会通过基督教神学控制着西欧的社会精神,D项表述正确,但与材料主旨不符,排除。

12.答案 示例

论题:礼与法、德与刑在中国古代国家治理中相辅相成。(2分)

阐述:“礼法合治”思想是古代中国在长期的实践中经过反复检验而形成的治国理念。春秋战国时期,儒家学派主张通过道德礼仪教化百姓,但在当时并未落到实处,相反,法家思想更能满足当时各国君主专制的愿望,在其指导下,秦灭六国,建立起古代中国第一个中央集权国家。但极端重刑主义导致社会矛盾激化,秦朝二世而亡。西汉时期,董仲舒提倡“德主刑辅”,认为道德教化与刑法惩罚都是统治的手段,两者结合才能实现社会的和谐稳定。这一主张被汉武帝接受。此后,魏晋时期律令儒家化,唐朝礼法结合,明清时期乡约教化与法律合流,无一不体现礼与法、德与刑相结合的国家治理特征。(8分)

总之,法律有效实施有赖于道德支持,道德实践也离不开法律的约束,法律与道德协调发力,对规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序发挥了重要作用。(2分)

解析 首先,拟定论题,根据材料可知,法治与德治相辅相成,各有优势,又各有局限,因此可以拟定论题为:礼与法、德与刑在中国古代国家治理中相辅相成。其次,围绕拟定的论题,从不同时期对法治与德治的运用的角度进行详细阐述。最后,总结升华,再次说明拟定论题的准确性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中历史选择性必修1

综合拔高练

五年高考练

考点1 中国古代的法律与教化

1.(2022山东,1)战国时期,法家三大派之一的田齐法家主张“君臣上下贵贱皆从法”“群臣不用礼仪教训则不祥”。这反映出其思想特点是 ( )

A.尚法存礼 B.尊法敬天

C.外儒内法 D.崇德重法

2.(2023重庆,2)北魏兰陵长公主遭驸马刘辉殴打致流产,朝廷就如何判处刘辉展开激烈辩论:一方以尚书省官员为代表,坚持以父系家族伦理为标准,以杀子罪判处四至五年徒刑;另一方则是代表灵太后意志的门下省官员,主张以谋反大逆罪判处死刑。最终皇帝下诏支持门下省意见。这一判决表明( )

A.男尊女卑传统被打破

B.法律儒家化过程曲折

C.皇权受门阀士族威胁

D.门下省司法职能增强

3.(2021全国甲,26)宋代盛行婚姻论财,遭到一些士大夫的批评。南宋理学家张栻认为,“婚姻结好,岂为财物” 甚至表示“治其尤甚者,以正风俗”。还有理学家强调婚姻是“合二姓之好”,上能事先祖,下可继后世。这反映了当时理学家( )

A.淡化婚姻中的宗族观念

B.意图维护礼教纲常

C.背离政府对民俗的引导

D.促成婚姻习俗变革

4.(2021全国乙,27)明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行( )

A.确立了理学思想的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广

D.冲击了儒家经典的神圣性

考点2 西方法律

5.(2023全国甲,32)共和之前的古罗马部分诉讼中,败诉方须将用于担保的牛羊祭神,以赎伪誓之罪。担保的牛羊多超出诉讼物价值,且影响农牧生产。共和国早期,败诉方改向国家缴纳罚金,到公元前3世纪末,罚金已无足轻重。这一变化表明罗马共和国时期( )

A.系统完备的罗马法体系形成

B.法律注重保护公民的权益

C.法律事务受到神权严格控制

D.贵族对法律的解释权扩大

6.(2023广东,12)英王亨利一世(1100—1135年在位)的加冕宪章规定了国王对教会财产及诸侯领地所拥有的权利,特别是载明了国王所不能做或决意不去做的事,是一份明确规定封建关系的法律文件。该文件( )

A.明确了君主立宪制的原则

B.体现了王权有限的观念

C.激化了王权与教会的矛盾

D.维护了市民阶层的利益

三年模拟练

1.(2024福建莆田五校联盟期中)《后汉书·何敞传》记载:“故在职,以宽和为政……及举冤狱,以《春秋》义断之,是以郡中无怨声。”汉宣帝时期,桓宽在《盐铁论》中说:“《春秋》之治狱,论心定罪。志善而违于法者免,志恶而合于法者诛。”由此可见,这一时期的“春秋决狱”( )

A.标志着中华法系的确立

B.造成了法律与伦理的冲突

C.蕴含着一定的理性化色彩

D.呈现出法律儒家化特征

2.(2024广东实验中学段考)《大唐开元礼·序例(下)》中规定,“凡百官身亡……六品以下达于庶人称死”,关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人。宋高宗绍兴十二年(1142年)制定的庶民墓田法令规定:“庶人墓田,依法置方一十八步。”这一变化表明了( )

A.传统等级秩序的基本崩溃

B.礼治秩序趋向平民化

C.唐宋政府较重视丧葬仪式

D.古代丧葬制度的完善

3.(2023湖南郴州三模)南宋时,朱熹对《吕氏乡约》的内容稍加修改,定名为《增损蓝田吕氏乡约》。其开篇指出:“事亲能孝,事君能忠。夫妇以礼,兄弟以恩,朋友以信。能睦乡邻,能敬官长,能为姻亲。与人恭逊,持身清约,容止庄重,辞气安和。衣冠合度,饮食中节。凡此皆谓之德。”《增损蓝田吕氏乡约》的推行( )

A.确立了理学的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.实现了乡约与法律合流

D.阻碍官方意识形态的推广

4.(2024湖北十一校联考)明嘉靖年间《祁门县洪氏祖产规约》分别对“盗砍坟林小柴”的违约者和“捕获之人”作出“罚银五分”“责十五板”的处罚和给予后者砍伐者工具的奖励规定。清嘉庆年间祁门环砂村订立了《养山合墨文约》,在获得批允后,将所立文约以官府告示的形式连同官府的批示《永禁文约》一并刊刻于碑石之上。材料说明明清时期( )

A.儒家思想渗透基层教化

B.礼法结合向基层渗透

C.乡约在逐渐与法律合流

D.乡约能维护君主专制

5.(2023福建龙岩二模)下表为改革开放后我国制定的若干法律法规。这些法律法规的制定( )

时间 法律文件

1981年12月 《中华人民共和国经济合同法》

1986年1月 《中华人民共和国城乡个体工商户所得税暂行条例》

1993年12月 《中华人民共和国公司法》

1998年12月 《中华人民共和国证券法》

2005年10月 修改《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

A.旨在建立社会主义市场经济体制

B.表明我国立法程序日益规范

C.形成了中国特色社会主义法律体系

D.适应了经济体制改革的需要

6.(2024山东泰安期中)公元前390年,罗马遭到高卢人入侵,城市被焚毁。重建城市时由于人口增加,地价高涨,新建房屋多不再遵守留空地的规定,而是毗邻而建。基于此,罗马法完善了有关支撑地役权的法规,如禁止妨碍光线地役权等。这反映了罗马法( )

A.重视维护公共权益 B.蕴含人人平等观念

C.调和帝国社会矛盾 D.呈现灵活务实特征

7.(2024重庆主城区期中)下表是中古西欧主要法律的汇总。这表明中古西欧( )

法律类型 法律解读

教会法 是一种与宗教生活紧密相关的神权法

封建法 是关于封建领主和封臣之间关系以及依附土地占有关系的法律体系

王室法 是一种王国普遍适用的普通法

庄园法 是调整封建庄园内部庄园主和农民之间的关系以及农业生产关系的法律

城市法 是关于城市基本制度和市民生活的法律

商人法 是在11—12世纪的城市自治运动中形成的

A.法律呈现多元化的特征

B.封建法律体系的逐步完善

C.法律促进世俗权力强化

D.教会法是其他法律的纲领

8.(2024河南顶级名校联盟期中)1215年英王约翰签署的《大宪章》规定,征收贡金与免役税时须“指明时间与地点召集会议,以期获得全国公意……任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁”。这些规定体现的观念是( )

A.封君封臣制度已经瓦解 B.君主的权力是有限的

C.封建庄园经济迅速发展 D.英国形成强大的王权

9.(2024河南信阳中学一模)美国学者艾伦·沃森在评价近代西方某国的某部法律文献时指出:在整个大陆法系的历史中,它诞生的深远意义是无与伦比的。它的问世,开辟了一个新纪元,整个大陆法系都因而产生了深刻的变化。该学者评价的法律文献( )

A.确立了法律至上和王权有限的原则

B.受启蒙思想和法国大革命影响较大

C.规定美国联邦政府拥有最高权力

D.极力排斥资产阶级民法基本原则

10.(2022广东江门月考)美国总统弹劾制度规定:只有众议院具有提出弹劾案的权力,也只有参议院有权审理弹劾案。总统有权批准关于背叛合众国的罪犯的缓刑和赦免,唯弹劾案不在此限。一切罪案,除弹劾案外,应由陪审团审判。这一规定说明弹劾案( )

A.最终由最高法院审理

B.遵循了权力制约与平衡

C.加剧了美国党派斗争

D.彰显了天赋人权的理念

11.(2023广东惠州三模)在欧洲中世纪,修道院往往都拥有一个小规模的图书馆,里面除了拉丁文本的《圣经》和早期教父的神学手稿之外,还藏有拉丁古典作家西塞罗、维吉尔、奥维德、塔西佗等人的著作抄本。这反映了中世纪教会( )

A.垄断了西欧的文化教育 B.有利于欧洲文化的传承

C.促进了科学技术的发展 D.控制着西欧的社会精神

12.(2024江西清江中学期中)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 法治和德治都有各自的功能优势与局限,且法治的优势即为德治的局限,德治的优势即为法治的局限,因此必须进行法治与德治的最佳配置,使其功能得到最大程度的发挥,局限得到最大程度的克服。

——摘编自应飞虎、戴劲松《法治与德治

——基于伦理学、经济学和法学的比较分析》

根据材料并结合所学中国古代史知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.A 2.B 3.B 4.B 5.B 6.B

1.A “君臣上下贵贱皆从法”体现尚法的思想;“群臣不用礼仪教训则不祥”体现存礼的思想,故A正确。材料体现了尊法,但未体现敬天,排除B;外儒内法是西汉董仲舒新儒学的特点,排除C;材料反映的是法家思想,未体现崇德的主张,排除D。

2.B 根据材料内容可知,公主遭驸马殴打致流产,朝廷两方持不同意见,一方坚持以父系家族伦理为标准,以杀子罪判处四至五年徒刑,一方坚持以谋反大逆罪判处死刑,最终皇帝选择判处死刑,说明这一时期法律并没有完全遵从儒家伦理道德,法律儒家化过程曲折,B项正确。男尊女卑传统被打破不符合史实,排除A项;最终的判决结果依然是皇帝决定,并没有体现皇权受门阀士族威胁,排除C项;皇帝支持门下省意见并不能说明门下省司法职能增强,排除D项。

3.B 结合材料信息“婚姻结好,岂为财物”“‘合二姓之好’,上能事先祖,下可继后世”可知,当时理学家对于婚姻论财的社会现象持批判态度,强调婚姻之事是对先祖宗亲的继承和延续,意在维护礼教纲常,因此B项正确,A项错误;材料并未涉及政府对民俗的引导,因此C项排除;材料仅说明南宋理学家意图维护礼教纲常,并不能体现其主张促成婚姻习俗的变革,因此D项错误。

4.B 根据材料中“善书”所宣扬的“忠孝友悌、济急救危”等信息,可以看出“善书”内容体现了儒家思想,“善书”的流行会强化社会主流价值观,B项正确。明清以前,理学思想已被官方尊崇,并非因为“善书”的流行,A项错误;“善书”的流行并未阻碍官方意识形态的推广,C项错误;“善书”的内容体现了儒家思想,并未冲击儒家经典的神圣性,D项错误。

5.B 根据材料可知,共和之前的古罗马部分诉讼中败诉方要承担很大的损失,而到罗马共和国早期败诉方改向国家缴纳罚金,到公元前3世纪末罚金已无足轻重,这有利于使更多的人利用诉讼维护自己的权益,这一变化反映了罗马共和国时期注重保护公民的权益,B项正确。6世纪,查士丁尼在位时(罗马帝国时期)编订的《查士丁尼法典》使罗马法成为系统、完整的法律体系,排除A项;材料未涉及法律事务受到神权严格控制,且神权对法律事务的控制逐渐削弱,排除C项;罗马共和国虽维护的是奴隶主贵族的利益,但材料未涉及贵族对法律的解释权扩大,排除D项。

6.B 宪章虽然规定了国王所享有的权利,但也明确了国王不能拥有的权利,突出体现了“王权有限”原则,B项正确。1689年《权利法案》明确了君主立宪制的原则,排除A项;宪章主要是明确了国王的权利,并不会激化王权与教会的矛盾,排除C项;宪章内容主要与国王有关,没有体现与市民阶层相关的内容,排除D项。

三年模拟练

1.D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.D

7.A 8.B 9.B 10.B 11.B

1.D 根据材料“及举冤狱,以《春秋》义断之”“《春秋》之治狱,论心定罪”等信息及所学知识可知,汉朝断案、定罪深受《春秋》影响,而《春秋》是儒家经典之一,说明此时期的“春秋决狱”呈现出法律儒家化特征,D项正确。中华法系确立的标志是《唐律疏议》,排除A项;材料反映了司法受伦理影响,而非法律与伦理发生冲突,排除B项;这一时期的“春秋决狱”具有明显的主观色彩,排除C项。

2.B

唐代 关于墓田、坟高、明器等规定中均不见涉及庶人,庶民没有权利享有墓田 礼制是贵族化的

南宋 制定庶民墓田法令 礼治秩序趋向平民化与生活化(B项正确)

法律允许庶民有墓田,并不代表传统等级秩序的基本崩溃,排除A项;材料不能说明政府对丧葬仪式的重视程度,排除C项;材料说明丧葬习俗由贵族扩展到平民,不能表明这一制度完善,排除D项。

3.B 儒家思想是宋代的主流意识,朱熹修改的《增损蓝田吕氏乡约》体现的是儒家思想内容,所以其推行强化了社会主流价值观,B项正确。理学主导地位是在南宋后期确立的,并非《增损蓝田吕氏乡约》确立的,排除A项;“实现了”说法错误,排除C项;乡约体现了官方意识形态,D项“阻碍”表述错误,排除。

4.C 《祁门县洪氏祖产规约》具有惩戒措施,《养山合墨文约》直接体现政府的告示和批示,表明乡约经政府利用和推广而具有约束力,逐渐与法律合流,C项正确。A项说法无法完全概括材料信息,排除;材料未涉及礼法结合,排除B项;材料强调乡约从明朝到清朝的变化,D项与材料主旨无关,排除。

5.D 根据表格中的时间可知,这些法律文件都制定于改革开放后,且都与经济相关,涉及税收、证券等领域,结合所学知识可知,这一时期我国正在逐步建立社会主义市场经济体制,因此立法工作适应了经济体制改革的需要,D项正确。立法是为了规范市场,而非建立社会主义市场经济体制,排除A项;材料未涉及立法程序问题,排除B项;2010年底,中国特色社会主义法律体系形成,排除C项。

6.D 根据材料可知,罗马法关于地役权的规定是随着社会经济发展状况而逐步完善的,这反映了罗马法呈现灵活务实的特征,D项正确。材料是对私人权益的维护,排除A项;材料没有体现人人平等观念,排除B项;公元前390年,罗马处于共和国时期,排除C项。

7.A 根据材料可知,中古西欧存在教会法、封建法、王室法、庄园法、城市法、商人法等多种法律,呈现多元化的特征,A项正确。材料提及的是中古西欧的多种法律,并非封建法律体系的逐步完善,排除B项;中古西欧法律中既有肯定和规范世俗权力的封建法,也有肯定和加强教会权力的教会法,不能笼统地说“法律促进世俗权力强化”,排除C项;材料未提及各种法律之间的关系,不能得出教会法是其他法律的纲领,排除D项。

8.B 根据材料可知,英王约翰征收贡金与免役税时须“召集会议”“获得全国公意”,这说明当时英王的权力受到限制,B项正确、D项错误。材料未涉及封君封臣制度和封建庄园经济发展的相关信息,排除A、C两项。

9.B 根据材料“整个大陆法系都因而产生了深刻的变化”并结合所学可知,美国学者艾伦·沃森评价的是《法国民法典》,《法国民法典》受启蒙思想和法国大革命影响较大,B项正确。确立了法律至上和王权有限的原则的法律文献是英国的《大宪章》,排除A项;规定美国联邦政府拥有最高权力的法律文献是美国的1787年宪法,排除C项;“排斥资产阶级民法基本原则”与史实不符,排除D项。

10.B 据材料并结合所学可知,总统弹劾案由众议院提出,参议院审理;总统无权批准关于弹劾案的缓刑和赦免;除弹劾案外,一切罪案应由陪审团审判。这说明弹劾案的提出与审理遵循了权力制约与平衡原则,B正确。“最终由最高法院审理”与“只有参议院有权审理弹劾案”不符,A错误;总统弹劾制度并未加剧美国的党派斗争,C错误;美国总统弹劾制度彰显的是分权制衡原则,而非天赋人权理念,D错误。

11.B 根据材料内容可知,中世纪修道院的图书馆除了宗教神学类,还收集古希腊罗马时期的作品,这对欧洲文化起到一定的传承作用,B项正确。中世纪除了教会保存、传播知识外,城市兴办的大学也起了文化教育作用,“垄断”一词表述错误,排除A项;中世纪教会宣扬基督教神学,打击“异端”思想,不利于科学的发展,排除C项;教会通过基督教神学控制着西欧的社会精神,D项表述正确,但与材料主旨不符,排除。

12.答案 示例

论题:礼与法、德与刑在中国古代国家治理中相辅相成。(2分)

阐述:“礼法合治”思想是古代中国在长期的实践中经过反复检验而形成的治国理念。春秋战国时期,儒家学派主张通过道德礼仪教化百姓,但在当时并未落到实处,相反,法家思想更能满足当时各国君主专制的愿望,在其指导下,秦灭六国,建立起古代中国第一个中央集权国家。但极端重刑主义导致社会矛盾激化,秦朝二世而亡。西汉时期,董仲舒提倡“德主刑辅”,认为道德教化与刑法惩罚都是统治的手段,两者结合才能实现社会的和谐稳定。这一主张被汉武帝接受。此后,魏晋时期律令儒家化,唐朝礼法结合,明清时期乡约教化与法律合流,无一不体现礼与法、德与刑相结合的国家治理特征。(8分)

总之,法律有效实施有赖于道德支持,道德实践也离不开法律的约束,法律与道德协调发力,对规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序发挥了重要作用。(2分)

解析 首先,拟定论题,根据材料可知,法治与德治相辅相成,各有优势,又各有局限,因此可以拟定论题为:礼与法、德与刑在中国古代国家治理中相辅相成。其次,围绕拟定的论题,从不同时期对法治与德治的运用的角度进行详细阐述。最后,总结升华,再次说明拟定论题的准确性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理