2025人教版高中历史选择性必修1同步练习题--第四单元 民族关系与国家关系拔高练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中历史选择性必修1同步练习题--第四单元 民族关系与国家关系拔高练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 326.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-06-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中历史选择性必修1

综合拔高练

五年高考练

考点1 中国古代的民族关系

1.(2020北京,2)“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来( )

A.中原的传统文化日渐消亡

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原

D.西域文化成为南北朝文化的主流

2.(2023湖北,3)唐代初期,太宗称:“我今为天下主,无问中国及四夷,皆养活之。不安者,我必令安;不乐者,我必令乐。”由于边远诸族聚居地生产相对落后,无法执行内地赋役标准,朝廷依据实情实施轻税政策,如建中元年(780)规定:“诸边远州有夷獠杂类之所,应输课役者,随事斟量,不必同之华夏。”上述材料集中体现了唐朝( )

A.采取灵活政策促进民族交往

B.重视边境民族地区的社会治理

C.调整经济政策推动区域发展

D.坚持推行因俗而治的民族政策

3.(2023辽宁,5)1749年,乾隆皇帝谕曰:“蒙古、汉人,同属臣民,如有书写之处,应称‘蒙古’‘内地’,不得以‘蒙’‘汉’字面混行填写,已屡经降旨。今马灵阿奏折,犹以‘夷’‘汉’二字分别名色,可见伊等全未留心。”此谕意在( )

A.加强中央集权 B.维护国家一统

C.调整民族关系 D.规范文书体例

考点2 近代西方民族国家的产生与国际法的发展

4.(2022北京,13)1625年,格劳秀斯在《战争与和平法》中提出,国际法是主权者之间确定并相互认可的一套规则,此书奠定了国际法的基础。下列选项属于国际法的是( )

①《威斯特伐利亚和约》

②《拿破仑法典》

③《解放黑人奴隶宣言》

④《联合国宪章》

A.①② B.③④

C.②③ D.①④

5.(2023湖南,14)17世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端,并勘定地界、树立界碑、出版地图,向公众传达有关国土疆域的信息。这一现象反映( )

A.近代地形勘测技术的进步

B.近代国家主权意识的加强

C.谈判是解决争端的主要手段

D.地图是解决争端的主要依据

6.(2022山东,5)1863 年,学者张斯桂在为《万国公法》所作的序言中说:“间尝观天下大局,中华为首善之区,四海会同,万国来王,遐哉勿可及已。此外诸国,一春秋时大列国也。……今美利坚教师丁韪良翻译此书,其望我中华之曲体其情而俯从其议也。……则是书亦大有裨于中华用,储之以备筹边之一助云尔。”这反映了当时部分中国人( )

A.否定传统宗藩体制

B.力主融入国际社会

C.倡导采用西方近代外交制度

D.主张选择性吸收国际法原则

考点3 当代中国的外交

7.(2021山东,8)1954年8月,毛泽东在接见英国工党代表团时指出:“我们这类国家,如中国和苏联,主要依靠国内市场,而不是国外市场。这并不是说不要国外联系,不做生意。不,需要联系,需要做生意,不要孤立。”他意在强调中国( )

A.需要学习和借鉴西方经验

B.经济建设要坚持自力更生

C.应逐步放弃“一边倒”政策

D.愿意开展对外经济交流

8.(2022山东,8)20世纪七八十年代,中国除向非洲国家提供大量经援贷款外,还与非洲国家开展了广泛的经济技术合作。1974—1980年,中国先后与45个非洲国家签订了100多项经济技术合作协定。这表明我国致力于与非洲人民一起( )

A.建立区域性经济合作组织

B.改善非洲的经济治理机制

C.促进发展中国家的均衡发展

D.推动国际经济新秩序的建立

三年模拟练

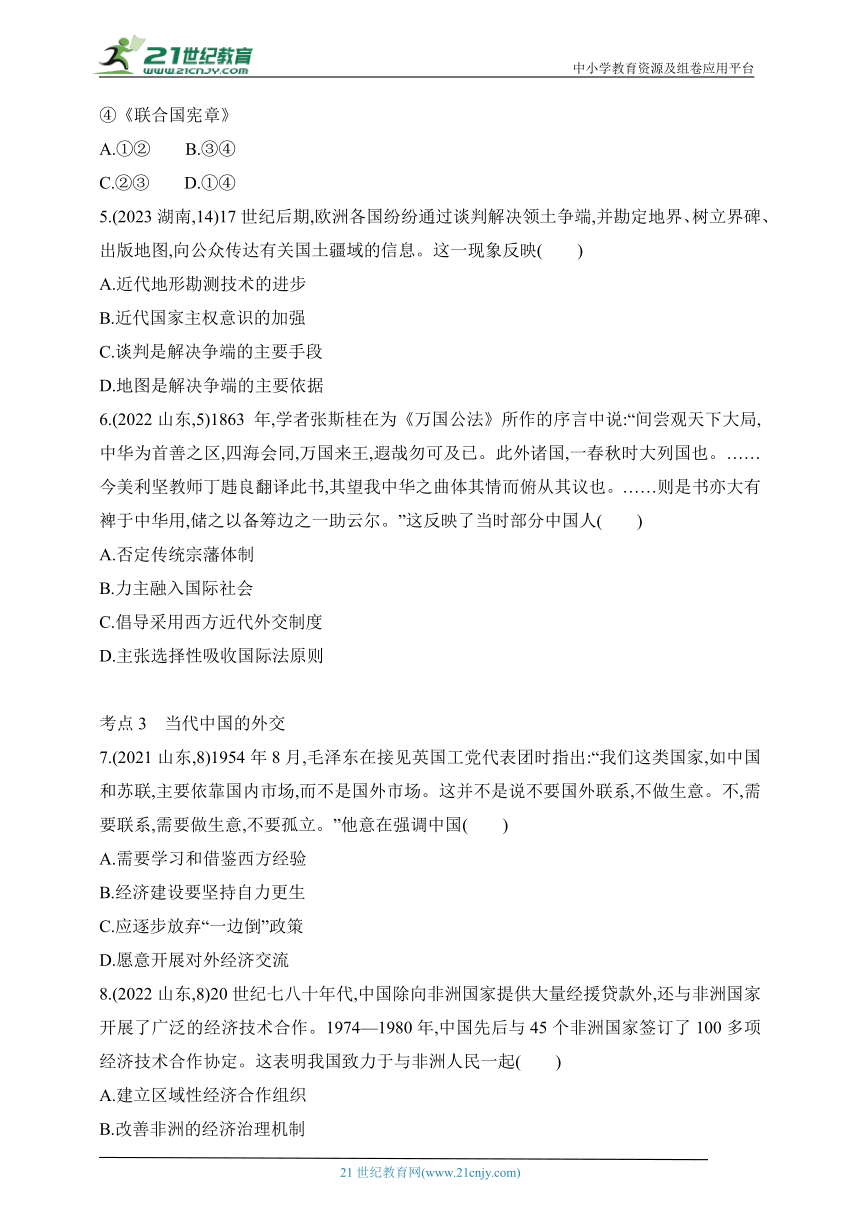

1.(2023广东佛山顺德一模)东汉末至魏晋南北朝,匈奴与其他民族交融的情况如下图所示。下图反映了这一时期民族交融( )

A.关键在于文化认同

B.在复杂形势下的趋同性

C.在过程中的互动性

D.呈现出多种多样的方式

2.(2023辽宁名校联盟高三联考)1689年《尼布楚条约》签订之时,清朝产生了一些加强东北边防、设立中俄界碑、绘制实测舆图等边界观念。之后,议政王大臣等将中俄平等的划界订约修饰成清朝对俄国的一种恩惠;乾隆帝要求沙皇对其臣服,对俄政策重回“朝贡礼”路线。这表明( )

A.传统边界因中俄订约划界而动摇

B.天下观念的持续稳固与强化

C.中国近代国界观念的形成受制约

D.清朝疆土频遭割让藩属丧失

3.(2023江苏南通二模)1618—1648年,欧洲“新教联盟”和“天主教联盟”之间爆发“三十年战争”。战后签订的《威斯特伐利亚和约》确立了神圣罗马帝国诸邦的“国家主权”,规定荷兰和瑞士获得独立地位。这表明该和约( )

A.有助于推动民族国家的发展

B.推动了欧洲均势局面形成

C.促进了近代外交制度的建立

D.奠定了近代国际法的基础

4.(2023广东六校联考)基辛格在《论中国》中写道:“1969年,毛(中国)的外交政策走到了一个转折点。毛泽东给当时的四位解放军元帅布置了一个‘家庭作业’——分析当前的国际局势和中国的战略选择,四大元帅引用了《三国志通俗演义》中‘三分天下’的典故,建议与当时的头号敌人美国打开关系。”对上述材料理解正确的是 ( )

A.中国奉行全方位的外交政策

B.目的是为改革开放营造环境

C.国家利益影响外交政策调整

D.中美两国国家利益基本一致

5.(2022北京房山期末)20世纪80年代以来,在我国实行民族区域自治制度的自治区、自治州及自治县(旗),逐步进行有关自治条例和单行条例的制定工作。这些民族自治地方条例覆盖范围广,又有地方特色。这项工作的开展( )

A.最初的依据是党和国家处理民族问题上“五个认同”的原则

B.推动了《中华人民共和国民族区域自治法》的正式颁布实施

C.贯彻党和国家的民族政策,促进民族自治地方法规体系建设

D.首次深刻说明了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

6.(2023陕西宝鸡高三三模)民族史观的发展总是随着历史的进步而不断向前推进。阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 至迟于《史记》已明确提出“各民族同祖同源”的结论,少数民族史家同样力图证明本民族与尧舜禹汤等先圣有血缘联系。魏晋南北朝、辽宋夏金元等时期,民族史观往往体现为华夷有别、夷夏之辨的一时之盛。隋唐时期,杜佑《通典》则认为“中华与夷狄同”,并客观探讨夷夏差别产生的原因。《元史·许衡传》中则对“天下一家”作出新的解释:“二小儿同父母兄弟也,或因小事物相恶骂……不知彼父母亦我父母也。”

——摘编自李珍《中国古代民族

史观的几个特点》

材料二 梁启超认为:民族成立之唯一要素在“民族意识”之发现与确立,“禹躬亲其劳以集大勋,遂成为民族结合之枢核”,之后逐步混合“成为数千年来不可分割、不可磨灭之一大民族”。他在《新史学》中说:“历史者何 叙人种之发达与竞争而已。”因此,“民族为历史之主脑”,应该记述民族“排人”“排于人”的历史,“排人者,则能扩张本种以侵蚀他种;排于人者,则本种日以凌夷衰微”。美国史学家杜赞奇称赞他“是第一个用启蒙的叙述结构来写中国历史的历史学家”。

——摘编自王娟《梁启超民族史

研究的理论与方法》

材料三 新中国成立后,白寿彝认真学习马克思主义理论,并以此指导自己的学术研究。在他主编的《中国通史》中,导论卷开篇就明确写道:“中国是一个统一的多民族的国家。中国的历史是中华人民共和国境内各民族共同创造的历史,也包含着曾经在这块广大国土上生存、繁衍而现在已经消失的民族的历史。”这是他率先提出并始终坚持的理论和原则。对于历史上民族关系的主流问题,他认为:“尽管民族之间好一段、歹一段,但总而言之,是许多民族共同创造了我们的历史,各民族共同努力,不断把中国历史推向前进。”

——摘编自王东平《白寿彝与中国

马克思主义民族史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代民族史观的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析梁启超民族史观的形成原因。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,概括白寿彝对民族史观的发展,并简要评价。(10分)

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.B 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D 8.D

1.B 根据材料“河西地区的清乐与‘羌胡之声’结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由‘胡人’演唱……‘华夏正声’”可知,魏晋以来“清乐”不断与其他地区、其他民族的音乐相融合,体现了各民族文化互动增多,不断交融,故B项正确;材料反映了中原文化不断与其他民族文化融合并得到新发展,中原的传统文化并未消亡,排除A项;材料反映的是汉代乐府与其他民族音乐相融合,而不是礼乐制度的复原,排除C项;材料反映了魏晋以来文化融合的现象,不能说明西域文化成为南北朝文化的主流,排除D项。

2.B 根据材料可知,为了维护国家统一和政局稳定,唐朝根据边远民族地区的实际情况,采取相应的政策,体现了唐朝重视对边境民族地区的治理,故选B项。

3.B 据材料可知,乾隆皇帝认为蒙古人、汉人都是清朝臣民,反对用“夷”“汉”作为区分,体现了民族平等原则,目的是维护统一的多民族国家,故选B项;中央集权是相对于地方分权而言的,而材料涉及的是民族政策,排除A项;材料体现的是清朝统治者对蒙古族和汉族一视同仁的民族政策,目的是维护国家一统,而不是调整民族关系,排除C项;规范文书体例是乾隆上谕的内容,而不是目的,排除D项。

4.D 1648年,《威斯特伐利亚和约》的签订结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系,确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则,故①正确;《拿破仑法典》用法律的形式肯定了法国大革命的成果,并为其他国家制定民法典提供了范本,不属于国际法,故②错误;《解放黑人奴隶宣言》是一份由美国总统林肯公布的宣言,主张凡当时仍在叛乱的任何一个州或地区,其境内所有奴隶都应永远获得自由,仅适用于美国,故③错误;1945年签署的《联合国宪章》确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的权力,确定了“大国一致”原则,属于国际法,故④正确;D项符合题意。

5.B 材料强调欧洲各国重视本国的国土疆域,反映出近代国家主权意识的加强,B项正确。材料未涉及近代地形勘测技术的进步,A项错误;谈判和地图只涉及材料部分信息,不能全面反映材料内容,且材料也体现不出地图是解决争端的主要依据,故排除C、D两项。

解后反思

历史选择题选项中的程度词需给予关注,有些程度过强的词构成的选项属于极端项,大多为错误选项,如“主要”“开始”“主流”“最”“彻底”“已经”等词。

6.D 张斯桂在《万国公法》中所写的序展示了中国人在那个时代对国际关系的理解能力,他用西方国际法的视角来看待中国与周边国家的关系,体现了其主张选择性吸收国际法原则,D正确。材料并未否定传统宗藩体制,“四海会同,万国来王”体现的是传统的天朝上国的观念,A错误;材料不能体现“力主融入国际社会”“采用西方近代外交制度”,排除B、C。

7.D 毛泽东讲话的重点在后半部分,即“需要联系,需要做生意,不要孤立”,特别强调了开展对外经济交流的愿望,故D项正确。毛泽东强调的是开展对外经济方面的交流,而不是学习和借鉴西方经验,故A项错误。B项与材料主旨不符,故排除。与西方国家进行经济交流并不代表中国放弃“一边倒”的外交政策,故C项错误。

8.D 国际经济新秩序是指发展中国家提出的改革旧的、不合理的国际经济关系,建立新的、平等的国际经济关系的一种主张。20世纪七八十年代,我国与非洲国家开展经济技术合作等,与非洲人民一起发展,共同致力于改革不合理的国际经济旧秩序,推动建立国际经济新秩序,故选D项。我国和非洲国家的合作不属于区域性经济合作,排除A项;我国奉行不干涉他国内政的外交原则,排除B项;C项“均衡发展”不符合史实,排除。

三年模拟练

1.B 2.C 3.A 4.C 5.C

1.B 据材料可知,匈奴与鲜卑、汉族、其他杂胡之间交融并最终成为汉族,说明匈奴与其他民族之间的交融在复杂形式下具有趋同性,故选B项;文化认同对民族交融的促进作用需要一个相当漫长的过程,东汉末至魏晋南北朝时期的民族交融是多种因素共同作用的结果,排除A项;材料体现不出民族交融中的互动性,排除C项;材料只是展现了匈奴与其他民族交融的结果,并未对交融的方式进行说明,排除D项。

2.C 《尼布楚条约》签订之时,清朝产生了一些近代边界观念,但之后,清朝对俄政策又重回“朝贡礼”路线,这表明,中国近代国界观念的形成受到天朝上国观念的影响,故选C项。

3.A 《威斯特伐利亚和约》尊重国家主权,承认了荷兰和瑞士的独立,这促进了民族国家的发展,故选A项。材料未涉及欧洲政治力量改变的相关内容,无法得出推动西方国家均势局面形成,排除B项;17世纪时,欧洲国家的君主们派遣常驻外交使节和外交使团,在此基础上,近代外交制度逐渐建立起来,排除C项;《战争与和平法》奠定了近代国际法的基础,排除D项。

4.C 20世纪60年代末中国提出改善与美国的关系,是因为中苏关系恶化,改善同美国的关系符合中国国家利益,故选C项;中国奉行全方位的外交政策是在改革开放时期,而改革开放开始于20世纪70年代末,与材料时间不符,故A、B两项错误;中美两国有各自的国家利益,“基本一致”的表述与史实不符,故D项错误。

5.C 20世纪80年代以来,在我国实行民族区域自治制度的自治区、自治州及自治县(旗),逐步进行有关自治条例和单行条例的制定工作,是积极贯彻党和国家的民族政策、促进民族自治地方法规体系建设的具体表现,故选C项。

6.答案 (1)有着共同的民族文化认同;以汉族文化为中心;与社会政治局势、民族关系的发展演变密切相关;服务于现实政治,为少数民族政权提供政治上的合法性;受到儒家思想、大一统政治思想的深刻影响;史观呈现出鲜明的复杂性、多样性和曲折性;民族史观在曲折发展中渐趋客观、理性。(6分,答出3点即可)

(2)中国传统民族观的影响;空前而深刻的民族危机;西方的民族观、进化论和史学研究方法的传入;推动救亡图存和思想解放的现实需要。(6分,答出3点即可)

(3)发展:形成马克思主义民族史观;提出撰写统一多民族国家历史的理论和原则;肯定各民族共同创造中国历史的贡献;认为共同发展是中国历史上民族关系的主流。(4分)

评价:推动我国马克思主义史学研究的发展;指导了中国通史、民族史等的编写;推动少数民族历史的研究;有利于增强各民族之间的相互理解,促进民族平等,增强民族团结,有利于各民族共同发展进步。(6分,答出3点即可)

解析 (1)由材料一“各民族同祖同源”“华夷有别、夷夏之辨的一时之盛”“中华与夷狄同”并结合所学知识进行归纳。

(2)根据材料二并结合梁启超所处的时代进行分析。

(3)第一小问,根据材料三进行总结。第二小问,从对学术研究的影响、各民族团结发展等角度进行归纳。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中历史选择性必修1

综合拔高练

五年高考练

考点1 中国古代的民族关系

1.(2020北京,2)“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来( )

A.中原的传统文化日渐消亡

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原

D.西域文化成为南北朝文化的主流

2.(2023湖北,3)唐代初期,太宗称:“我今为天下主,无问中国及四夷,皆养活之。不安者,我必令安;不乐者,我必令乐。”由于边远诸族聚居地生产相对落后,无法执行内地赋役标准,朝廷依据实情实施轻税政策,如建中元年(780)规定:“诸边远州有夷獠杂类之所,应输课役者,随事斟量,不必同之华夏。”上述材料集中体现了唐朝( )

A.采取灵活政策促进民族交往

B.重视边境民族地区的社会治理

C.调整经济政策推动区域发展

D.坚持推行因俗而治的民族政策

3.(2023辽宁,5)1749年,乾隆皇帝谕曰:“蒙古、汉人,同属臣民,如有书写之处,应称‘蒙古’‘内地’,不得以‘蒙’‘汉’字面混行填写,已屡经降旨。今马灵阿奏折,犹以‘夷’‘汉’二字分别名色,可见伊等全未留心。”此谕意在( )

A.加强中央集权 B.维护国家一统

C.调整民族关系 D.规范文书体例

考点2 近代西方民族国家的产生与国际法的发展

4.(2022北京,13)1625年,格劳秀斯在《战争与和平法》中提出,国际法是主权者之间确定并相互认可的一套规则,此书奠定了国际法的基础。下列选项属于国际法的是( )

①《威斯特伐利亚和约》

②《拿破仑法典》

③《解放黑人奴隶宣言》

④《联合国宪章》

A.①② B.③④

C.②③ D.①④

5.(2023湖南,14)17世纪后期,欧洲各国纷纷通过谈判解决领土争端,并勘定地界、树立界碑、出版地图,向公众传达有关国土疆域的信息。这一现象反映( )

A.近代地形勘测技术的进步

B.近代国家主权意识的加强

C.谈判是解决争端的主要手段

D.地图是解决争端的主要依据

6.(2022山东,5)1863 年,学者张斯桂在为《万国公法》所作的序言中说:“间尝观天下大局,中华为首善之区,四海会同,万国来王,遐哉勿可及已。此外诸国,一春秋时大列国也。……今美利坚教师丁韪良翻译此书,其望我中华之曲体其情而俯从其议也。……则是书亦大有裨于中华用,储之以备筹边之一助云尔。”这反映了当时部分中国人( )

A.否定传统宗藩体制

B.力主融入国际社会

C.倡导采用西方近代外交制度

D.主张选择性吸收国际法原则

考点3 当代中国的外交

7.(2021山东,8)1954年8月,毛泽东在接见英国工党代表团时指出:“我们这类国家,如中国和苏联,主要依靠国内市场,而不是国外市场。这并不是说不要国外联系,不做生意。不,需要联系,需要做生意,不要孤立。”他意在强调中国( )

A.需要学习和借鉴西方经验

B.经济建设要坚持自力更生

C.应逐步放弃“一边倒”政策

D.愿意开展对外经济交流

8.(2022山东,8)20世纪七八十年代,中国除向非洲国家提供大量经援贷款外,还与非洲国家开展了广泛的经济技术合作。1974—1980年,中国先后与45个非洲国家签订了100多项经济技术合作协定。这表明我国致力于与非洲人民一起( )

A.建立区域性经济合作组织

B.改善非洲的经济治理机制

C.促进发展中国家的均衡发展

D.推动国际经济新秩序的建立

三年模拟练

1.(2023广东佛山顺德一模)东汉末至魏晋南北朝,匈奴与其他民族交融的情况如下图所示。下图反映了这一时期民族交融( )

A.关键在于文化认同

B.在复杂形势下的趋同性

C.在过程中的互动性

D.呈现出多种多样的方式

2.(2023辽宁名校联盟高三联考)1689年《尼布楚条约》签订之时,清朝产生了一些加强东北边防、设立中俄界碑、绘制实测舆图等边界观念。之后,议政王大臣等将中俄平等的划界订约修饰成清朝对俄国的一种恩惠;乾隆帝要求沙皇对其臣服,对俄政策重回“朝贡礼”路线。这表明( )

A.传统边界因中俄订约划界而动摇

B.天下观念的持续稳固与强化

C.中国近代国界观念的形成受制约

D.清朝疆土频遭割让藩属丧失

3.(2023江苏南通二模)1618—1648年,欧洲“新教联盟”和“天主教联盟”之间爆发“三十年战争”。战后签订的《威斯特伐利亚和约》确立了神圣罗马帝国诸邦的“国家主权”,规定荷兰和瑞士获得独立地位。这表明该和约( )

A.有助于推动民族国家的发展

B.推动了欧洲均势局面形成

C.促进了近代外交制度的建立

D.奠定了近代国际法的基础

4.(2023广东六校联考)基辛格在《论中国》中写道:“1969年,毛(中国)的外交政策走到了一个转折点。毛泽东给当时的四位解放军元帅布置了一个‘家庭作业’——分析当前的国际局势和中国的战略选择,四大元帅引用了《三国志通俗演义》中‘三分天下’的典故,建议与当时的头号敌人美国打开关系。”对上述材料理解正确的是 ( )

A.中国奉行全方位的外交政策

B.目的是为改革开放营造环境

C.国家利益影响外交政策调整

D.中美两国国家利益基本一致

5.(2022北京房山期末)20世纪80年代以来,在我国实行民族区域自治制度的自治区、自治州及自治县(旗),逐步进行有关自治条例和单行条例的制定工作。这些民族自治地方条例覆盖范围广,又有地方特色。这项工作的开展( )

A.最初的依据是党和国家处理民族问题上“五个认同”的原则

B.推动了《中华人民共和国民族区域自治法》的正式颁布实施

C.贯彻党和国家的民族政策,促进民族自治地方法规体系建设

D.首次深刻说明了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

6.(2023陕西宝鸡高三三模)民族史观的发展总是随着历史的进步而不断向前推进。阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 至迟于《史记》已明确提出“各民族同祖同源”的结论,少数民族史家同样力图证明本民族与尧舜禹汤等先圣有血缘联系。魏晋南北朝、辽宋夏金元等时期,民族史观往往体现为华夷有别、夷夏之辨的一时之盛。隋唐时期,杜佑《通典》则认为“中华与夷狄同”,并客观探讨夷夏差别产生的原因。《元史·许衡传》中则对“天下一家”作出新的解释:“二小儿同父母兄弟也,或因小事物相恶骂……不知彼父母亦我父母也。”

——摘编自李珍《中国古代民族

史观的几个特点》

材料二 梁启超认为:民族成立之唯一要素在“民族意识”之发现与确立,“禹躬亲其劳以集大勋,遂成为民族结合之枢核”,之后逐步混合“成为数千年来不可分割、不可磨灭之一大民族”。他在《新史学》中说:“历史者何 叙人种之发达与竞争而已。”因此,“民族为历史之主脑”,应该记述民族“排人”“排于人”的历史,“排人者,则能扩张本种以侵蚀他种;排于人者,则本种日以凌夷衰微”。美国史学家杜赞奇称赞他“是第一个用启蒙的叙述结构来写中国历史的历史学家”。

——摘编自王娟《梁启超民族史

研究的理论与方法》

材料三 新中国成立后,白寿彝认真学习马克思主义理论,并以此指导自己的学术研究。在他主编的《中国通史》中,导论卷开篇就明确写道:“中国是一个统一的多民族的国家。中国的历史是中华人民共和国境内各民族共同创造的历史,也包含着曾经在这块广大国土上生存、繁衍而现在已经消失的民族的历史。”这是他率先提出并始终坚持的理论和原则。对于历史上民族关系的主流问题,他认为:“尽管民族之间好一段、歹一段,但总而言之,是许多民族共同创造了我们的历史,各民族共同努力,不断把中国历史推向前进。”

——摘编自王东平《白寿彝与中国

马克思主义民族史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代民族史观的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析梁启超民族史观的形成原因。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,概括白寿彝对民族史观的发展,并简要评价。(10分)

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.B 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D 8.D

1.B 根据材料“河西地区的清乐与‘羌胡之声’结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由‘胡人’演唱……‘华夏正声’”可知,魏晋以来“清乐”不断与其他地区、其他民族的音乐相融合,体现了各民族文化互动增多,不断交融,故B项正确;材料反映了中原文化不断与其他民族文化融合并得到新发展,中原的传统文化并未消亡,排除A项;材料反映的是汉代乐府与其他民族音乐相融合,而不是礼乐制度的复原,排除C项;材料反映了魏晋以来文化融合的现象,不能说明西域文化成为南北朝文化的主流,排除D项。

2.B 根据材料可知,为了维护国家统一和政局稳定,唐朝根据边远民族地区的实际情况,采取相应的政策,体现了唐朝重视对边境民族地区的治理,故选B项。

3.B 据材料可知,乾隆皇帝认为蒙古人、汉人都是清朝臣民,反对用“夷”“汉”作为区分,体现了民族平等原则,目的是维护统一的多民族国家,故选B项;中央集权是相对于地方分权而言的,而材料涉及的是民族政策,排除A项;材料体现的是清朝统治者对蒙古族和汉族一视同仁的民族政策,目的是维护国家一统,而不是调整民族关系,排除C项;规范文书体例是乾隆上谕的内容,而不是目的,排除D项。

4.D 1648年,《威斯特伐利亚和约》的签订结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系,确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则,开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例,确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本原则,故①正确;《拿破仑法典》用法律的形式肯定了法国大革命的成果,并为其他国家制定民法典提供了范本,不属于国际法,故②错误;《解放黑人奴隶宣言》是一份由美国总统林肯公布的宣言,主张凡当时仍在叛乱的任何一个州或地区,其境内所有奴隶都应永远获得自由,仅适用于美国,故③错误;1945年签署的《联合国宪章》确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的权力,确定了“大国一致”原则,属于国际法,故④正确;D项符合题意。

5.B 材料强调欧洲各国重视本国的国土疆域,反映出近代国家主权意识的加强,B项正确。材料未涉及近代地形勘测技术的进步,A项错误;谈判和地图只涉及材料部分信息,不能全面反映材料内容,且材料也体现不出地图是解决争端的主要依据,故排除C、D两项。

解后反思

历史选择题选项中的程度词需给予关注,有些程度过强的词构成的选项属于极端项,大多为错误选项,如“主要”“开始”“主流”“最”“彻底”“已经”等词。

6.D 张斯桂在《万国公法》中所写的序展示了中国人在那个时代对国际关系的理解能力,他用西方国际法的视角来看待中国与周边国家的关系,体现了其主张选择性吸收国际法原则,D正确。材料并未否定传统宗藩体制,“四海会同,万国来王”体现的是传统的天朝上国的观念,A错误;材料不能体现“力主融入国际社会”“采用西方近代外交制度”,排除B、C。

7.D 毛泽东讲话的重点在后半部分,即“需要联系,需要做生意,不要孤立”,特别强调了开展对外经济交流的愿望,故D项正确。毛泽东强调的是开展对外经济方面的交流,而不是学习和借鉴西方经验,故A项错误。B项与材料主旨不符,故排除。与西方国家进行经济交流并不代表中国放弃“一边倒”的外交政策,故C项错误。

8.D 国际经济新秩序是指发展中国家提出的改革旧的、不合理的国际经济关系,建立新的、平等的国际经济关系的一种主张。20世纪七八十年代,我国与非洲国家开展经济技术合作等,与非洲人民一起发展,共同致力于改革不合理的国际经济旧秩序,推动建立国际经济新秩序,故选D项。我国和非洲国家的合作不属于区域性经济合作,排除A项;我国奉行不干涉他国内政的外交原则,排除B项;C项“均衡发展”不符合史实,排除。

三年模拟练

1.B 2.C 3.A 4.C 5.C

1.B 据材料可知,匈奴与鲜卑、汉族、其他杂胡之间交融并最终成为汉族,说明匈奴与其他民族之间的交融在复杂形式下具有趋同性,故选B项;文化认同对民族交融的促进作用需要一个相当漫长的过程,东汉末至魏晋南北朝时期的民族交融是多种因素共同作用的结果,排除A项;材料体现不出民族交融中的互动性,排除C项;材料只是展现了匈奴与其他民族交融的结果,并未对交融的方式进行说明,排除D项。

2.C 《尼布楚条约》签订之时,清朝产生了一些近代边界观念,但之后,清朝对俄政策又重回“朝贡礼”路线,这表明,中国近代国界观念的形成受到天朝上国观念的影响,故选C项。

3.A 《威斯特伐利亚和约》尊重国家主权,承认了荷兰和瑞士的独立,这促进了民族国家的发展,故选A项。材料未涉及欧洲政治力量改变的相关内容,无法得出推动西方国家均势局面形成,排除B项;17世纪时,欧洲国家的君主们派遣常驻外交使节和外交使团,在此基础上,近代外交制度逐渐建立起来,排除C项;《战争与和平法》奠定了近代国际法的基础,排除D项。

4.C 20世纪60年代末中国提出改善与美国的关系,是因为中苏关系恶化,改善同美国的关系符合中国国家利益,故选C项;中国奉行全方位的外交政策是在改革开放时期,而改革开放开始于20世纪70年代末,与材料时间不符,故A、B两项错误;中美两国有各自的国家利益,“基本一致”的表述与史实不符,故D项错误。

5.C 20世纪80年代以来,在我国实行民族区域自治制度的自治区、自治州及自治县(旗),逐步进行有关自治条例和单行条例的制定工作,是积极贯彻党和国家的民族政策、促进民族自治地方法规体系建设的具体表现,故选C项。

6.答案 (1)有着共同的民族文化认同;以汉族文化为中心;与社会政治局势、民族关系的发展演变密切相关;服务于现实政治,为少数民族政权提供政治上的合法性;受到儒家思想、大一统政治思想的深刻影响;史观呈现出鲜明的复杂性、多样性和曲折性;民族史观在曲折发展中渐趋客观、理性。(6分,答出3点即可)

(2)中国传统民族观的影响;空前而深刻的民族危机;西方的民族观、进化论和史学研究方法的传入;推动救亡图存和思想解放的现实需要。(6分,答出3点即可)

(3)发展:形成马克思主义民族史观;提出撰写统一多民族国家历史的理论和原则;肯定各民族共同创造中国历史的贡献;认为共同发展是中国历史上民族关系的主流。(4分)

评价:推动我国马克思主义史学研究的发展;指导了中国通史、民族史等的编写;推动少数民族历史的研究;有利于增强各民族之间的相互理解,促进民族平等,增强民族团结,有利于各民族共同发展进步。(6分,答出3点即可)

解析 (1)由材料一“各民族同祖同源”“华夷有别、夷夏之辨的一时之盛”“中华与夷狄同”并结合所学知识进行归纳。

(2)根据材料二并结合梁启超所处的时代进行分析。

(3)第一小问,根据材料三进行总结。第二小问,从对学术研究的影响、各民族团结发展等角度进行归纳。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理