2025人教版高中物理选择性必修第一册同步练习题(有解析)--3.4 波的干涉

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中物理选择性必修第一册同步练习题(有解析)--3.4 波的干涉 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 651.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-06-05 15:10:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中物理选择性必修第一册

第三章 机械波

4 波的干涉

基础过关练

题组一 波的叠加

1.(2024河北石家庄二中期末)如图所示,波源S1在绳的左端发出频率为f1、振幅为A1的半个波形a,同时另一个波源S2在绳的右端发出频率为f2、振幅为A2的半个波形b,且f1A.两列波比较,a波将先到达P点

B.两列波在P点叠加时,P点的位移最大可达A1+A2

C.b的波峰到达P点时,a的波峰已经越过P点

D.两列波相遇时,绳上位移可达A1+A2的点只有一个,此点在P点的左侧

2.(经典题)(2024河南南阳月考)两列振幅和波长都相同而传播方向相反的波(如图甲所示),在相遇的某一时刻两列波“消失”(如图乙所示)。此时介质中x、y两质点的运动方向是 ( )

A.x向下,y向上 B.x向上,y向下

C.x、y都向上 D.x、y都向下

3.A、B两位同学分别手提长度L=4.0 m绳子的两个端点从t=0时刻起同时开始振动,t1=0.40 s时绳子上所形成的波形图线如图甲所示。

(1)求再经多长时间左、右两列波恰好相遇;

(2)在图乙上画出t2=0.90 s时刻绳子上的波形图线。

题组二 波的干涉条件及现象

4.(2023江苏南京田家炳高级中学月考)关于波的干涉,下列说法正确的是 ( )

A.只有横波才能发生干涉,纵波不能发生干涉

B.只要是两列以上的波,在相遇的区域内都能产生稳定的干涉

C.两列频率相同、振动方向相同的波的叠加区域里,只要是满足到两个波源距离之差等于波长整数倍的质点,振动一定加强

D.干涉是波特有的现象

5.(经典题)两列水波周期均为2×10-2 s,振幅均为1 cm,它们相遇的区域内,实线表示波峰,虚线表示波谷,如图所示,下列图中能表示B点的振动图像的是 ( )

6.(2024江苏盐城期中)两列相干水波的干涉图样如图所示,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷。已知两列波的振幅均为5 cm,C点是B、E连线的中点,下列说法中正确的是 ( )

A.图示时刻,A、B两点的高度差为10 cm

B.P点保持静止不动

C.C为振动减弱点

D.再过半个周期,E点变为振动减弱点

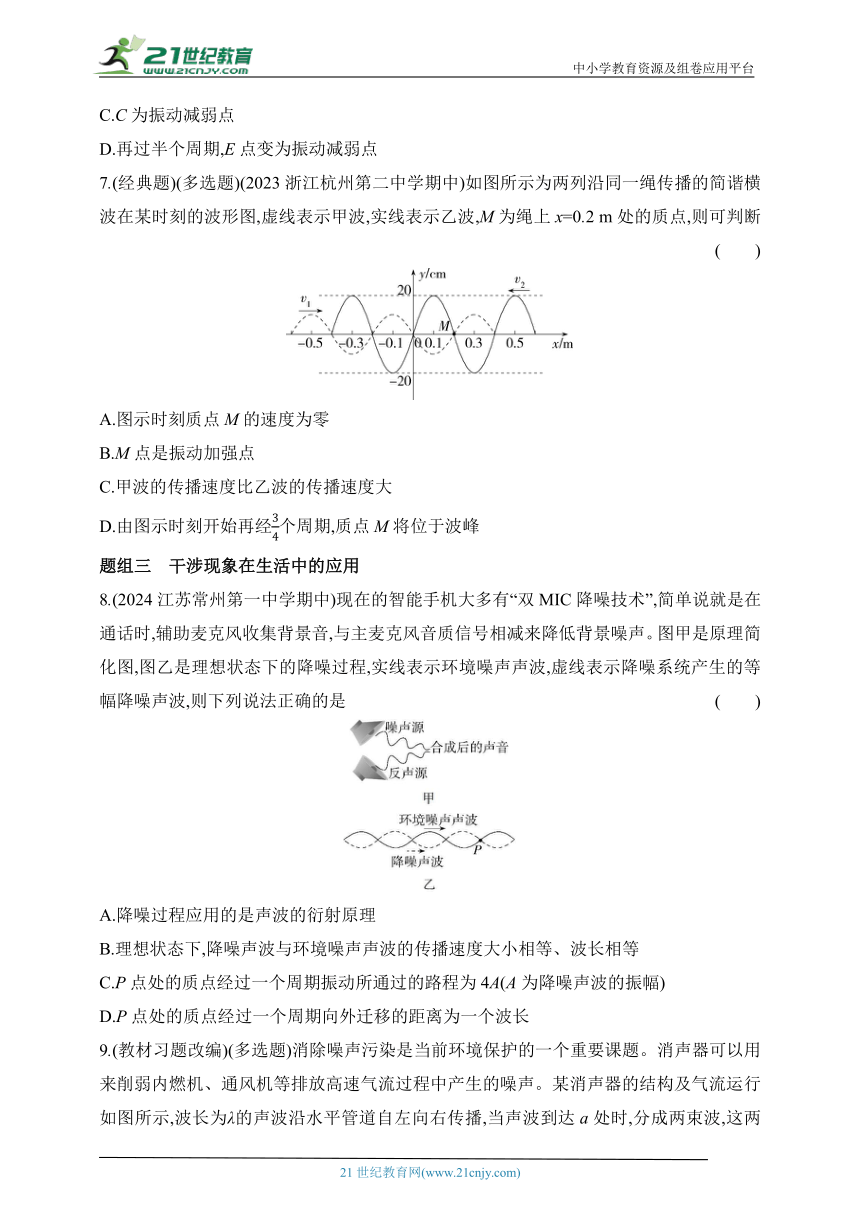

7.(经典题)(多选题)(2023浙江杭州第二中学期中)如图所示为两列沿同一绳传播的简谐横波在某时刻的波形图,虚线表示甲波,实线表示乙波,M为绳上x=0.2 m处的质点,则可判断 ( )

A.图示时刻质点M的速度为零

B.M点是振动加强点

C.甲波的传播速度比乙波的传播速度大

D.由图示时刻开始再经个周期,质点M将位于波峰

题组三 干涉现象在生活中的应用

8.(2024江苏常州第一中学期中)现在的智能手机大多有“双MIC降噪技术”,简单说就是在通话时,辅助麦克风收集背景音,与主麦克风音质信号相减来降低背景噪声。图甲是原理简化图,图乙是理想状态下的降噪过程,实线表示环境噪声声波,虚线表示降噪系统产生的等幅降噪声波,则下列说法正确的是 ( )

A.降噪过程应用的是声波的衍射原理

B.理想状态下,降噪声波与环境噪声声波的传播速度大小相等、波长相等

C.P点处的质点经过一个周期振动所通过的路程为4A(A为降噪声波的振幅)

D.P点处的质点经过一个周期向外迁移的距离为一个波长

9.(教材习题改编)(多选题)消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题。消声器可以用来削弱内燃机、通风机等排放高速气流过程中产生的噪声。某消声器的结构及气流运行如图所示,波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,当声波到达a处时,分成两束波,这两束声波分别通过r1和r2的路程,再在b处相遇时可达到削弱噪声的目的。下列说法正确的是 ( )

A.该消声器是根据波的干涉原理设计的

B.两束波到达b点的路程差Δr=r2-r1,则Δr等于λ的奇数倍

C.若声波的频率发生改变,则声波的传播速度也发生改变

D.若b、c在同一条直线上,b、c之间的距离为λ,则c为声波的加强点

能力提升练

题组一 振动加强点与振动减弱点的判断

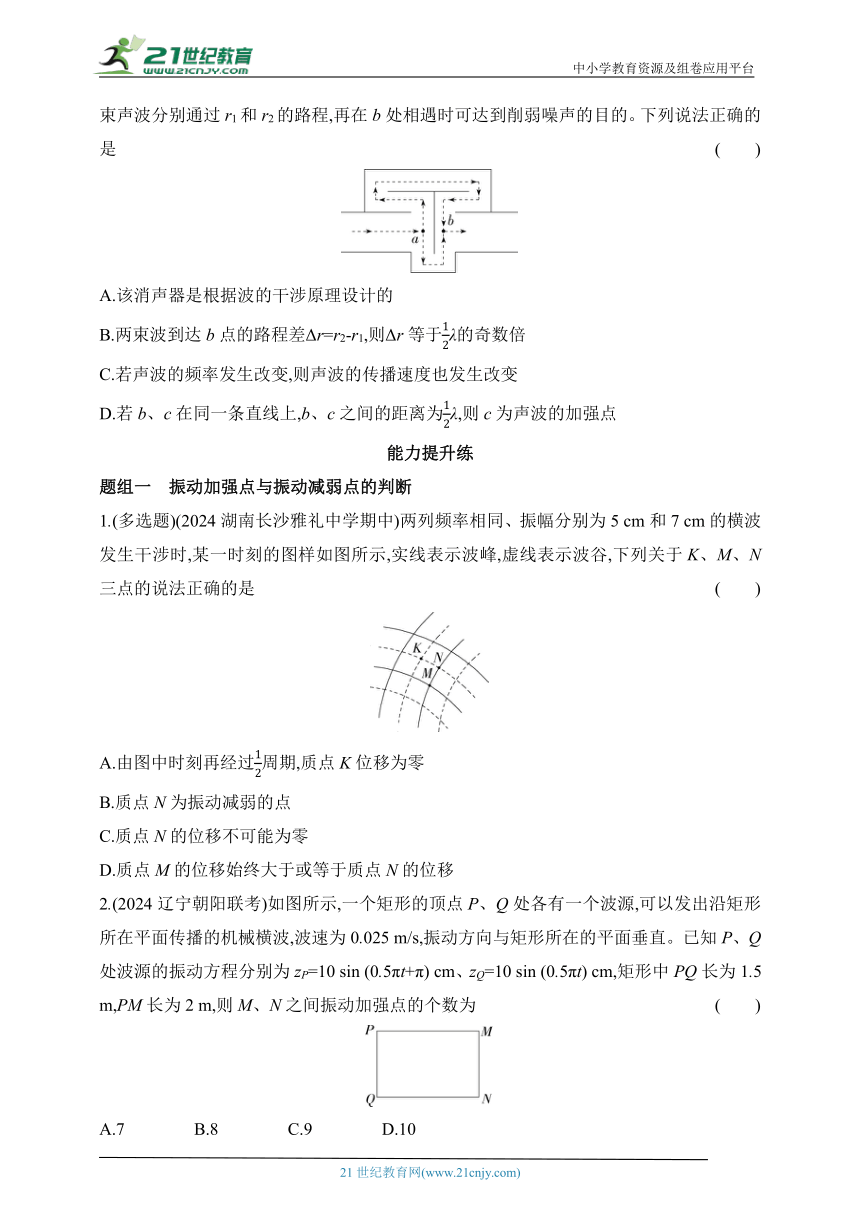

1.(多选题)(2024湖南长沙雅礼中学期中)两列频率相同、振幅分别为5 cm和7 cm的横波发生干涉时,某一时刻的图样如图所示,实线表示波峰,虚线表示波谷,下列关于K、M、N三点的说法正确的是 ( )

A.由图中时刻再经过周期,质点K位移为零

B.质点N为振动减弱的点

C.质点N的位移不可能为零

D.质点M的位移始终大于或等于质点N的位移

2.(2024辽宁朝阳联考)如图所示,一个矩形的顶点P、Q处各有一个波源,可以发出沿矩形所在平面传播的机械横波,波速为0.025 m/s,振动方向与矩形所在的平面垂直。已知P、Q处波源的振动方程分别为zP=10 sin (0.5πt+π) cm、zQ=10 sin (0.5πt) cm,矩形中PQ长为1.5 m,PM长为2 m,则M、N之间振动加强点的个数为 ( )

A.7 B.8 C.9 D.10

3.(经典题)(多选题)如图所示,S1、S2为两个振动情况完全一样的波源,它们发出的两列波的波长都为λ,两列波在介质中产生干涉现象,在空间共形成了5个振动加强的区域,如图中实线所示。P是振动加强区域中的一点,下列说法错误的是 ( )

A.P点到两波源的距离差可能等于1.5λ

B.S1产生的波在该区域传播的速度更大

C.P点此时刻振动最强,过半个周期后,振动变为最弱

D.两波源之间的距离一定在2个波长到3个波长范围内

4.(多选题)(2024安徽阜阳第三中学期中)图甲为超声波悬浮仪,上方圆柱体中,高频电信号通过压电陶瓷转换成同频率的高频声信号,发出超声波,下方圆柱体将接收到的超声波信号反射回去。两列超声波信号叠加后,会出现振幅几乎为零的点——节点,在节点两侧声波压力的作用下,小水珠能在节点处附近保持悬浮状态,该情境可等效简化为图乙所示情形,图乙为某时刻两列超声波的等效波形图,P、Q为波源,点M(-1.5,0)、点N(0.5,0)分别为两列波的波前,已知声波传播的速度为340 m/s,则下列说法正确的是 ( )

A.小水珠悬浮时,受到的声波压力为零

B.两列波稳定叠加后,波源P、Q之间小水珠共有10个悬浮点

C.两列波稳定叠加后,波源P、Q之间振幅为2A的点共有8个

D.两列波充分叠加后,小水珠不可以悬浮在点M(-1.5,0)附近

5.(2023山东潍坊期中)两列简谐横波在同一介质中沿直线S1S2相向传播。M点在S1、S2之间,到S1的距离r1=160 cm,到S2的距离r2=40 cm,如图甲所示。t=0时刻,向右传的波恰好传到S1点。图乙为此后两列波分别在M点引起的振动的图像,其中实线为向右传播的波经过M点时,M点的振动图像,虚线为向左传播的波经过M点时,M点的振动图像。则 ( )

A.t=4.25 s时,M点在平衡位置下方且向平衡位置运动

B.两列波的波长均为2 m

C.稳定后S1点为振动减弱点

D.在0~6 s内M点的路程为12 cm

题组二 位移增减及大小计算

6.(经典题)甲、乙两列完全相同的横波,分别从波源A、B两点沿直线Ox相向传播,t=0时的图像如图所示,若两列波的波速均为1 m/s,则 ( )

A.t=0.2 s时,F点的位移最大

B.t=0.2 s时,E、F、G三点的位移最大

C.t=0.5 s时,F点的位移最大

D.t=0.5 s时,F点的位移最小

7.(2024山东泰安期中)为了观察两列波的叠加情况,某同学在同一介质中放置了两个振源,可以向外产生同种简谐横波,设某次产生的两列简谐横波分别沿x轴正、负方向传播,在t=0时刻分别到达A、B两点,如图中实线甲和虚线乙所示。已知实线波的周期为 s,两列波的振幅相同,均为10 cm,则t= s时,x=4 m处的质点的位移大小等于 ( )

A.(10-5) cm B.(10+5) cm

C.5 cm D.15 cm

8.(2024河南TOP二十名校调研)分别位于x1=-3 m和x2=13 m处的两波源只做了一次全振动,形成两列分别沿x轴正方向和负方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图甲所示,此时两列波刚好分别传到M、N两质点,P质点的平衡位置位于x=3 m处,Q质点的平衡位置位于x=5 m处,M点的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是 ( )

A.该波的传播速度为3 m/s

B.经t=2 s,M质点刚好传到P点

C.t=7 s时,Q点的位移为10 cm

D.P点振动过程中的最大位移为10 cm

9.(2024江苏南京六校联考)两波源S1、S2分别位于x轴上x1=-4 m和x2=12 m处,t=0时刻两波源同时开始持续振动,形成的波相向传播,振幅均为A=2 cm;t=0.2 s时两列波刚好传到如图所示位置。质点P的平衡位置位于x3=2 m处。求:

(1)两列波的波速大小;

(2)t=0.35 s和t=1.0 s时P点的位移。

答案与分层梯度式解析

第三章 机械波

4 波的干涉

基础过关练

1.D 因两列波的波源同时开始起振,到P点的距离相等,且波速相等,故两列波将同时到达P点,A错误;因f1λ2,故当两列波同时到达P点时,a波的波峰到P点的距离比b波的波峰到P点的距离大,因此两波峰不能同时到达P点,两波峰在P点左侧相遇,相遇处质点的位移为A1+A2,B、C错误,D正确。

方法技巧 处理波的叠加问题的两个要点

(1)利用波的叠加原理和波形图分析叠加区域质点的位移;

(2)利用波的叠加原理和波的传播方向判断叠加区域质点的振动方向。

2.A 题图乙所示的时刻两列波波峰与波谷叠加,振动减弱,两列波的振幅相等,两波“消失”。根据“同侧法”(解题技法)判断可知,在题图乙所示的时刻,向右传播的波单独引起x的运动方向向下,y的运动方向向上,向左传播的波单独引起x的运动方向向下,y的运动方向向上,根据波的叠加原理可知,此时x质点的运动方向向下,y质点的运动方向向上,A正确。

3.答案 (1)0.40 s (2)见解析

解析 (1)由题图甲可知,波的周期T=0.40 s,波长λ=1.0 m,所以波速v==2.5 m/s

则Δt== s=0.40 s

所以再经0.40 s两列波恰好相遇。

(2)与题图甲t1=0.40 s时相比,t2=0.90 s时刻两边的波都各自再前进1λ,在相遇的部分叠加,则绳子上的波形图线如图所示:

4.D 一切波均能发生干涉现象,干涉是波特有的现象,A错误,D正确;要产生稳定的干涉,两列波的频率必须相等,B错误;两列频率相同、振动方向相同的波的叠加区域里,只有当两波源振动的相位差为零时,到两个波源距离之差等于波长整数倍的质点,振动才是加强的,C错误。

5.C 由题可知,B点为振动加强点,其振幅为A=A1+A2=2 cm,周期不变,仍为2×10-2 s,故C正确。

6.B 由于两列波的振幅均是5 cm,A点是波峰与波峰相遇,则A点相对平衡位置高10 cm,B点是波谷与波谷相遇,则B点相对平衡位置低10 cm,所以A、B两点间的高度相差20 cm,A错误;P点为波峰和波谷相遇的位置,为振动减弱点,且两列波的振幅相等,则P点保持静止不动,B正确;由于C点为B、E连线的中点,可知此时刻C点恰好位于两列波的平衡位置,经过,C点恰好位于两列波的波峰与波峰的叠加处,即C点属于振动加强点,C错误;E点为振动加强点,再过半个周期,E点仍为振动加强点,D错误。

归纳总结 振动加强点和振动减弱点

(1)振动加强点:振动的振幅等于两列波振幅之和,即A=A1+A2。质点的振动能量最大,并且始终最大。加强点的位移变化范围:-(A1+A2)~(A1+A2)。

(2)振动减弱点:振动的振幅等于两列波振幅之差,即A=|A1-A2|。质点的振动能量最小,并且始终最小,若A1=A2,则减弱处不振动。减弱点的位移变化范围:-|A1-A2|~|A1-A2|。

7.BD 根据同侧法可知,此时两列波在M点引起的振动方向均向下,M点速度不为零,且M点为振动加强点,A错误,B正确;两波在同一介质中传播,波速相同,C错误;此时两波在M点叠加,合位移是0,且振动方向向下,再经过个周期,质点M将位于波峰,D正确。

易错分析 振动加强点指两列波在该点振动方向相同,并不是每个时刻都是波峰与波峰或波谷与波谷相遇。对于本题此时的波形,M点处平衡位置与平衡位置相遇,甲波使M向下振动,乙波也使M向下振动,所以M点的振动加强了。

8.B 由题图可知,理想状态下降噪声波与环境噪声声波的波长相等,波速相等,则频率相同,叠加时产生干涉现象,由于两列声波等幅反相,所以振动减弱,起到降噪作用,A错误,B正确;介质中的质点P处于平衡位置,由于两列声波等幅反相,故质点P静止不动,C错误;波传播时,质点不随波迁移,只在平衡位置附近振动,D错误。

9.AB 该消声器是根据波的干涉原理设计的,A正确;两束相干波在b处相遇振动减弱,所以两束相干波到达b点的路程差Δr=r1-r2应等于λ的奇数倍,B正确;由于声波的传播速度由介质决定,所以声波的频率发生改变,声波的传播速度不发生改变,C错误;b、c在同一条直线上,b、c之间的距离为λ,当两束相干波到达c点,路程差Δr仍然等于λ的奇数倍,则c为声波的减弱点,D错误。

能力提升练

1.BD K点为波谷与波谷相遇的点,是振动加强点,此时位于波谷位置,再经过周期时,K点恰好处于波峰,位移不为零,A错误;N点为波谷与波峰相遇点,是振动减弱的点,B正确;N点为波谷与波峰相遇点,再经过周期,N点在两波中均处于平衡位置,此时质点N的位移为零,C错误;质点M是振动加强点,质点N是振动减弱点,由图可知,波源在右侧的横波在质点M、N处振动情况相同,波源在左侧的横波在质点M、N处振动步调相差半个周期,当波源在左侧的横波使质点M、N均位于平衡位置时,波源在右侧的横波也使质点M、N位于平衡位置,此时质点M、N的位移相等,其余的时刻质点M的位移均大于质点N的位移,故质点M的位移始终大于或等于质点N的位移,D正确。

2.D 波源振动的周期为T== s=4 s,波速为0.025 m/s,所以波长为λ=vT=0.1 m,由于两波源频率相同、相位差恒定、振动步调相反,若为振动加强点,有Δr=(2n+1)(n=0,±1,±2,…),且-+PM≤Δr≤-PM,可得n可以取-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,对应10个点,D正确。

3.ABC 由题意可知,S1、S2发出的波在空间共形成5个振动加强的区域,图中直线上各点到两个波源的距离相等,则P点到两波源的距离差等于λ,A说法错误;S1、S2为振动情况完全相同的波源,它们在同一介质中产生两列波,则S1产生的波的传播速度等于S2产生的波的传播速度,B说法错误;若P点此时刻振动最强,过半个周期后,振动仍为最强,C说法错误;因为S1、S2发出的波在空间共形成了5个振动加强的区域,所以波程差最大大于2个波长,且小于3个波长,所以两波源之间的距离一定在2个波长到3个波长范围内,D说法正确。故选A、B、C。

导师点睛 中间直线上各点到两波源的距离差为0,从这条直线起,向左或向右数第1,2,…条加强区上的点到两波源的距离差为λ,2λ,…。如果两波源距离小于2个波长,那么就不会有各点到两波源距离差为2λ的加强区出现;同理,若两波源距离大于3个波长,就会出现各点到两波源距离差为3λ的加强区。

4.CD 小水珠悬浮时,受到的声波压力与重力平衡,所以声波压力大小等于水珠的重力,A错误;由题图可知,波源P、Q振动步调相反,当波程差为波长的整数倍时,该点是振动减弱点(破题关键),由题图得λ=1 cm,设波源P、Q之间某一点坐标为x,悬浮点为振动减弱点,则满足|(2-x)-[x-(-2.5)]|=|2x+0.5|=nλ(n为自然数),解得x=±0.25、±0.75、±1.25、±1.75、-2.25,故两列波稳定叠加后,波源P、Q之间小水珠共有9个悬浮点,B错误;波源P、Q之间振幅为2A的点为振动加强点,当波程差为半波长的奇数倍时,该点是振动加强点,满足|(2-x)-[x-(-2.5)]|=|2x+0.5|=λ(n为自然数),解得x=0、±0.5、±1、±1.5、-2,故两列波稳定叠加后,波源P、Q之间振幅为2A的点共有8个,C正确;由于P、Q两个波源振动步调相反,M点与两个波源的波程差为2.5 cm,即2.5个波长,为振动加强点,不是节点,小水珠不能悬浮在此处,D正确。

5.C 图形剖析

t=4.25 s时,M参与两列波引起的振动,叠加后位于平衡位置下方且远离平衡位置,A错误;向右传的波速度为v1== m/s=0.4 m/s,两列波的周期都是2 s,故λ1=v1T=0.8 m,B错误;S1到M之间的距离刚好为两个波长,故稳定后S1和M两点的振动情况相同,M点为振动减弱点,所以稳定后S1点也是振动减弱点,C正确;在0~6 s内M点共完成两次全振动,其中0~2 s内M点没振动,2~4 s内M点振幅为3 cm,路程为12 cm,4~6 s内M点振幅为1 cm,路程为4 cm,故0~6 s内M点的路程为16 cm,D错误。故选C。

6.C 0~0.2 s时间内波传播的距离x=vt=0.2 m,t=0.2 s时两列波都传到F点,此时两列波单独引起F点的振动方向均向下,但位移为0,E、G两点只有一列波引起振动,位移也未达到最大,A、B错误;0~0.5 s时间内波传播的距离x=vt=0.5 m,t=0.5 s时两列波的波峰同时传到F点,F点的位移最大,C正确,D错误。

7.A 由题图可知,甲波波长为4 m,乙波波长为6 m,在同一介质中波速相等,根据v=,可得甲波的波速为12 m/s,乙波的周期为 s。t= s时,将甲、乙两列波沿传播方向分别平移3 m,在x=4 m处,由甲引起的位移为10 cm,由乙引起的位移为-5 cm,则x=4 m处的质点的位移大小等于(10-5) cm,选A。

8.C 根据题图甲可知,波的波长λ=4 m,据题图乙可知,波的周期T=4 s,则波速为v==1 m/s,A错误;波传播的是振动形式,质点不能随波迁移,B错误;根据波的叠加原理画出t=7 s时的波形图如图所示,可知Q点位移为10 cm,C正确;根据题意可知,当沿x轴正方向传播的波刚传过P点时,沿x轴负方向传播的波也刚好传到P点,以后P点只参与沿x轴负方向传播的波引起的振动,故P点的最大位移为5 cm,D错误。

9.答案 (1)20 m/s (2)-2 cm 0

解析 (1)因t=0.2 s时两列波刚好传到如题图所示位置,可知两列波的周期都为0.2 s,波长为4 m,根据v=可得波速v=20 m/s

(2)波源S1振动形成的波传播到质点P所用的时间

t== s=0.3 s

波源S2振动形成的波传播到质点P所用的时间

t1== s=0.5 s

故t=0.35 s时质点P在向右传播的波的作用下已经振动0.05 s,即向下振动到波谷处,此时的位移为y1=-2 cm

当t=1.0 s时P点同时参与两列波的振动,且处于干涉相消的位置,故质点P的位移为零。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中物理选择性必修第一册

第三章 机械波

4 波的干涉

基础过关练

题组一 波的叠加

1.(2024河北石家庄二中期末)如图所示,波源S1在绳的左端发出频率为f1、振幅为A1的半个波形a,同时另一个波源S2在绳的右端发出频率为f2、振幅为A2的半个波形b,且f1

B.两列波在P点叠加时,P点的位移最大可达A1+A2

C.b的波峰到达P点时,a的波峰已经越过P点

D.两列波相遇时,绳上位移可达A1+A2的点只有一个,此点在P点的左侧

2.(经典题)(2024河南南阳月考)两列振幅和波长都相同而传播方向相反的波(如图甲所示),在相遇的某一时刻两列波“消失”(如图乙所示)。此时介质中x、y两质点的运动方向是 ( )

A.x向下,y向上 B.x向上,y向下

C.x、y都向上 D.x、y都向下

3.A、B两位同学分别手提长度L=4.0 m绳子的两个端点从t=0时刻起同时开始振动,t1=0.40 s时绳子上所形成的波形图线如图甲所示。

(1)求再经多长时间左、右两列波恰好相遇;

(2)在图乙上画出t2=0.90 s时刻绳子上的波形图线。

题组二 波的干涉条件及现象

4.(2023江苏南京田家炳高级中学月考)关于波的干涉,下列说法正确的是 ( )

A.只有横波才能发生干涉,纵波不能发生干涉

B.只要是两列以上的波,在相遇的区域内都能产生稳定的干涉

C.两列频率相同、振动方向相同的波的叠加区域里,只要是满足到两个波源距离之差等于波长整数倍的质点,振动一定加强

D.干涉是波特有的现象

5.(经典题)两列水波周期均为2×10-2 s,振幅均为1 cm,它们相遇的区域内,实线表示波峰,虚线表示波谷,如图所示,下列图中能表示B点的振动图像的是 ( )

6.(2024江苏盐城期中)两列相干水波的干涉图样如图所示,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷。已知两列波的振幅均为5 cm,C点是B、E连线的中点,下列说法中正确的是 ( )

A.图示时刻,A、B两点的高度差为10 cm

B.P点保持静止不动

C.C为振动减弱点

D.再过半个周期,E点变为振动减弱点

7.(经典题)(多选题)(2023浙江杭州第二中学期中)如图所示为两列沿同一绳传播的简谐横波在某时刻的波形图,虚线表示甲波,实线表示乙波,M为绳上x=0.2 m处的质点,则可判断 ( )

A.图示时刻质点M的速度为零

B.M点是振动加强点

C.甲波的传播速度比乙波的传播速度大

D.由图示时刻开始再经个周期,质点M将位于波峰

题组三 干涉现象在生活中的应用

8.(2024江苏常州第一中学期中)现在的智能手机大多有“双MIC降噪技术”,简单说就是在通话时,辅助麦克风收集背景音,与主麦克风音质信号相减来降低背景噪声。图甲是原理简化图,图乙是理想状态下的降噪过程,实线表示环境噪声声波,虚线表示降噪系统产生的等幅降噪声波,则下列说法正确的是 ( )

A.降噪过程应用的是声波的衍射原理

B.理想状态下,降噪声波与环境噪声声波的传播速度大小相等、波长相等

C.P点处的质点经过一个周期振动所通过的路程为4A(A为降噪声波的振幅)

D.P点处的质点经过一个周期向外迁移的距离为一个波长

9.(教材习题改编)(多选题)消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题。消声器可以用来削弱内燃机、通风机等排放高速气流过程中产生的噪声。某消声器的结构及气流运行如图所示,波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,当声波到达a处时,分成两束波,这两束声波分别通过r1和r2的路程,再在b处相遇时可达到削弱噪声的目的。下列说法正确的是 ( )

A.该消声器是根据波的干涉原理设计的

B.两束波到达b点的路程差Δr=r2-r1,则Δr等于λ的奇数倍

C.若声波的频率发生改变,则声波的传播速度也发生改变

D.若b、c在同一条直线上,b、c之间的距离为λ,则c为声波的加强点

能力提升练

题组一 振动加强点与振动减弱点的判断

1.(多选题)(2024湖南长沙雅礼中学期中)两列频率相同、振幅分别为5 cm和7 cm的横波发生干涉时,某一时刻的图样如图所示,实线表示波峰,虚线表示波谷,下列关于K、M、N三点的说法正确的是 ( )

A.由图中时刻再经过周期,质点K位移为零

B.质点N为振动减弱的点

C.质点N的位移不可能为零

D.质点M的位移始终大于或等于质点N的位移

2.(2024辽宁朝阳联考)如图所示,一个矩形的顶点P、Q处各有一个波源,可以发出沿矩形所在平面传播的机械横波,波速为0.025 m/s,振动方向与矩形所在的平面垂直。已知P、Q处波源的振动方程分别为zP=10 sin (0.5πt+π) cm、zQ=10 sin (0.5πt) cm,矩形中PQ长为1.5 m,PM长为2 m,则M、N之间振动加强点的个数为 ( )

A.7 B.8 C.9 D.10

3.(经典题)(多选题)如图所示,S1、S2为两个振动情况完全一样的波源,它们发出的两列波的波长都为λ,两列波在介质中产生干涉现象,在空间共形成了5个振动加强的区域,如图中实线所示。P是振动加强区域中的一点,下列说法错误的是 ( )

A.P点到两波源的距离差可能等于1.5λ

B.S1产生的波在该区域传播的速度更大

C.P点此时刻振动最强,过半个周期后,振动变为最弱

D.两波源之间的距离一定在2个波长到3个波长范围内

4.(多选题)(2024安徽阜阳第三中学期中)图甲为超声波悬浮仪,上方圆柱体中,高频电信号通过压电陶瓷转换成同频率的高频声信号,发出超声波,下方圆柱体将接收到的超声波信号反射回去。两列超声波信号叠加后,会出现振幅几乎为零的点——节点,在节点两侧声波压力的作用下,小水珠能在节点处附近保持悬浮状态,该情境可等效简化为图乙所示情形,图乙为某时刻两列超声波的等效波形图,P、Q为波源,点M(-1.5,0)、点N(0.5,0)分别为两列波的波前,已知声波传播的速度为340 m/s,则下列说法正确的是 ( )

A.小水珠悬浮时,受到的声波压力为零

B.两列波稳定叠加后,波源P、Q之间小水珠共有10个悬浮点

C.两列波稳定叠加后,波源P、Q之间振幅为2A的点共有8个

D.两列波充分叠加后,小水珠不可以悬浮在点M(-1.5,0)附近

5.(2023山东潍坊期中)两列简谐横波在同一介质中沿直线S1S2相向传播。M点在S1、S2之间,到S1的距离r1=160 cm,到S2的距离r2=40 cm,如图甲所示。t=0时刻,向右传的波恰好传到S1点。图乙为此后两列波分别在M点引起的振动的图像,其中实线为向右传播的波经过M点时,M点的振动图像,虚线为向左传播的波经过M点时,M点的振动图像。则 ( )

A.t=4.25 s时,M点在平衡位置下方且向平衡位置运动

B.两列波的波长均为2 m

C.稳定后S1点为振动减弱点

D.在0~6 s内M点的路程为12 cm

题组二 位移增减及大小计算

6.(经典题)甲、乙两列完全相同的横波,分别从波源A、B两点沿直线Ox相向传播,t=0时的图像如图所示,若两列波的波速均为1 m/s,则 ( )

A.t=0.2 s时,F点的位移最大

B.t=0.2 s时,E、F、G三点的位移最大

C.t=0.5 s时,F点的位移最大

D.t=0.5 s时,F点的位移最小

7.(2024山东泰安期中)为了观察两列波的叠加情况,某同学在同一介质中放置了两个振源,可以向外产生同种简谐横波,设某次产生的两列简谐横波分别沿x轴正、负方向传播,在t=0时刻分别到达A、B两点,如图中实线甲和虚线乙所示。已知实线波的周期为 s,两列波的振幅相同,均为10 cm,则t= s时,x=4 m处的质点的位移大小等于 ( )

A.(10-5) cm B.(10+5) cm

C.5 cm D.15 cm

8.(2024河南TOP二十名校调研)分别位于x1=-3 m和x2=13 m处的两波源只做了一次全振动,形成两列分别沿x轴正方向和负方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图甲所示,此时两列波刚好分别传到M、N两质点,P质点的平衡位置位于x=3 m处,Q质点的平衡位置位于x=5 m处,M点的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是 ( )

A.该波的传播速度为3 m/s

B.经t=2 s,M质点刚好传到P点

C.t=7 s时,Q点的位移为10 cm

D.P点振动过程中的最大位移为10 cm

9.(2024江苏南京六校联考)两波源S1、S2分别位于x轴上x1=-4 m和x2=12 m处,t=0时刻两波源同时开始持续振动,形成的波相向传播,振幅均为A=2 cm;t=0.2 s时两列波刚好传到如图所示位置。质点P的平衡位置位于x3=2 m处。求:

(1)两列波的波速大小;

(2)t=0.35 s和t=1.0 s时P点的位移。

答案与分层梯度式解析

第三章 机械波

4 波的干涉

基础过关练

1.D 因两列波的波源同时开始起振,到P点的距离相等,且波速相等,故两列波将同时到达P点,A错误;因f1

方法技巧 处理波的叠加问题的两个要点

(1)利用波的叠加原理和波形图分析叠加区域质点的位移;

(2)利用波的叠加原理和波的传播方向判断叠加区域质点的振动方向。

2.A 题图乙所示的时刻两列波波峰与波谷叠加,振动减弱,两列波的振幅相等,两波“消失”。根据“同侧法”(解题技法)判断可知,在题图乙所示的时刻,向右传播的波单独引起x的运动方向向下,y的运动方向向上,向左传播的波单独引起x的运动方向向下,y的运动方向向上,根据波的叠加原理可知,此时x质点的运动方向向下,y质点的运动方向向上,A正确。

3.答案 (1)0.40 s (2)见解析

解析 (1)由题图甲可知,波的周期T=0.40 s,波长λ=1.0 m,所以波速v==2.5 m/s

则Δt== s=0.40 s

所以再经0.40 s两列波恰好相遇。

(2)与题图甲t1=0.40 s时相比,t2=0.90 s时刻两边的波都各自再前进1λ,在相遇的部分叠加,则绳子上的波形图线如图所示:

4.D 一切波均能发生干涉现象,干涉是波特有的现象,A错误,D正确;要产生稳定的干涉,两列波的频率必须相等,B错误;两列频率相同、振动方向相同的波的叠加区域里,只有当两波源振动的相位差为零时,到两个波源距离之差等于波长整数倍的质点,振动才是加强的,C错误。

5.C 由题可知,B点为振动加强点,其振幅为A=A1+A2=2 cm,周期不变,仍为2×10-2 s,故C正确。

6.B 由于两列波的振幅均是5 cm,A点是波峰与波峰相遇,则A点相对平衡位置高10 cm,B点是波谷与波谷相遇,则B点相对平衡位置低10 cm,所以A、B两点间的高度相差20 cm,A错误;P点为波峰和波谷相遇的位置,为振动减弱点,且两列波的振幅相等,则P点保持静止不动,B正确;由于C点为B、E连线的中点,可知此时刻C点恰好位于两列波的平衡位置,经过,C点恰好位于两列波的波峰与波峰的叠加处,即C点属于振动加强点,C错误;E点为振动加强点,再过半个周期,E点仍为振动加强点,D错误。

归纳总结 振动加强点和振动减弱点

(1)振动加强点:振动的振幅等于两列波振幅之和,即A=A1+A2。质点的振动能量最大,并且始终最大。加强点的位移变化范围:-(A1+A2)~(A1+A2)。

(2)振动减弱点:振动的振幅等于两列波振幅之差,即A=|A1-A2|。质点的振动能量最小,并且始终最小,若A1=A2,则减弱处不振动。减弱点的位移变化范围:-|A1-A2|~|A1-A2|。

7.BD 根据同侧法可知,此时两列波在M点引起的振动方向均向下,M点速度不为零,且M点为振动加强点,A错误,B正确;两波在同一介质中传播,波速相同,C错误;此时两波在M点叠加,合位移是0,且振动方向向下,再经过个周期,质点M将位于波峰,D正确。

易错分析 振动加强点指两列波在该点振动方向相同,并不是每个时刻都是波峰与波峰或波谷与波谷相遇。对于本题此时的波形,M点处平衡位置与平衡位置相遇,甲波使M向下振动,乙波也使M向下振动,所以M点的振动加强了。

8.B 由题图可知,理想状态下降噪声波与环境噪声声波的波长相等,波速相等,则频率相同,叠加时产生干涉现象,由于两列声波等幅反相,所以振动减弱,起到降噪作用,A错误,B正确;介质中的质点P处于平衡位置,由于两列声波等幅反相,故质点P静止不动,C错误;波传播时,质点不随波迁移,只在平衡位置附近振动,D错误。

9.AB 该消声器是根据波的干涉原理设计的,A正确;两束相干波在b处相遇振动减弱,所以两束相干波到达b点的路程差Δr=r1-r2应等于λ的奇数倍,B正确;由于声波的传播速度由介质决定,所以声波的频率发生改变,声波的传播速度不发生改变,C错误;b、c在同一条直线上,b、c之间的距离为λ,当两束相干波到达c点,路程差Δr仍然等于λ的奇数倍,则c为声波的减弱点,D错误。

能力提升练

1.BD K点为波谷与波谷相遇的点,是振动加强点,此时位于波谷位置,再经过周期时,K点恰好处于波峰,位移不为零,A错误;N点为波谷与波峰相遇点,是振动减弱的点,B正确;N点为波谷与波峰相遇点,再经过周期,N点在两波中均处于平衡位置,此时质点N的位移为零,C错误;质点M是振动加强点,质点N是振动减弱点,由图可知,波源在右侧的横波在质点M、N处振动情况相同,波源在左侧的横波在质点M、N处振动步调相差半个周期,当波源在左侧的横波使质点M、N均位于平衡位置时,波源在右侧的横波也使质点M、N位于平衡位置,此时质点M、N的位移相等,其余的时刻质点M的位移均大于质点N的位移,故质点M的位移始终大于或等于质点N的位移,D正确。

2.D 波源振动的周期为T== s=4 s,波速为0.025 m/s,所以波长为λ=vT=0.1 m,由于两波源频率相同、相位差恒定、振动步调相反,若为振动加强点,有Δr=(2n+1)(n=0,±1,±2,…),且-+PM≤Δr≤-PM,可得n可以取-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,对应10个点,D正确。

3.ABC 由题意可知,S1、S2发出的波在空间共形成5个振动加强的区域,图中直线上各点到两个波源的距离相等,则P点到两波源的距离差等于λ,A说法错误;S1、S2为振动情况完全相同的波源,它们在同一介质中产生两列波,则S1产生的波的传播速度等于S2产生的波的传播速度,B说法错误;若P点此时刻振动最强,过半个周期后,振动仍为最强,C说法错误;因为S1、S2发出的波在空间共形成了5个振动加强的区域,所以波程差最大大于2个波长,且小于3个波长,所以两波源之间的距离一定在2个波长到3个波长范围内,D说法正确。故选A、B、C。

导师点睛 中间直线上各点到两波源的距离差为0,从这条直线起,向左或向右数第1,2,…条加强区上的点到两波源的距离差为λ,2λ,…。如果两波源距离小于2个波长,那么就不会有各点到两波源距离差为2λ的加强区出现;同理,若两波源距离大于3个波长,就会出现各点到两波源距离差为3λ的加强区。

4.CD 小水珠悬浮时,受到的声波压力与重力平衡,所以声波压力大小等于水珠的重力,A错误;由题图可知,波源P、Q振动步调相反,当波程差为波长的整数倍时,该点是振动减弱点(破题关键),由题图得λ=1 cm,设波源P、Q之间某一点坐标为x,悬浮点为振动减弱点,则满足|(2-x)-[x-(-2.5)]|=|2x+0.5|=nλ(n为自然数),解得x=±0.25、±0.75、±1.25、±1.75、-2.25,故两列波稳定叠加后,波源P、Q之间小水珠共有9个悬浮点,B错误;波源P、Q之间振幅为2A的点为振动加强点,当波程差为半波长的奇数倍时,该点是振动加强点,满足|(2-x)-[x-(-2.5)]|=|2x+0.5|=λ(n为自然数),解得x=0、±0.5、±1、±1.5、-2,故两列波稳定叠加后,波源P、Q之间振幅为2A的点共有8个,C正确;由于P、Q两个波源振动步调相反,M点与两个波源的波程差为2.5 cm,即2.5个波长,为振动加强点,不是节点,小水珠不能悬浮在此处,D正确。

5.C 图形剖析

t=4.25 s时,M参与两列波引起的振动,叠加后位于平衡位置下方且远离平衡位置,A错误;向右传的波速度为v1== m/s=0.4 m/s,两列波的周期都是2 s,故λ1=v1T=0.8 m,B错误;S1到M之间的距离刚好为两个波长,故稳定后S1和M两点的振动情况相同,M点为振动减弱点,所以稳定后S1点也是振动减弱点,C正确;在0~6 s内M点共完成两次全振动,其中0~2 s内M点没振动,2~4 s内M点振幅为3 cm,路程为12 cm,4~6 s内M点振幅为1 cm,路程为4 cm,故0~6 s内M点的路程为16 cm,D错误。故选C。

6.C 0~0.2 s时间内波传播的距离x=vt=0.2 m,t=0.2 s时两列波都传到F点,此时两列波单独引起F点的振动方向均向下,但位移为0,E、G两点只有一列波引起振动,位移也未达到最大,A、B错误;0~0.5 s时间内波传播的距离x=vt=0.5 m,t=0.5 s时两列波的波峰同时传到F点,F点的位移最大,C正确,D错误。

7.A 由题图可知,甲波波长为4 m,乙波波长为6 m,在同一介质中波速相等,根据v=,可得甲波的波速为12 m/s,乙波的周期为 s。t= s时,将甲、乙两列波沿传播方向分别平移3 m,在x=4 m处,由甲引起的位移为10 cm,由乙引起的位移为-5 cm,则x=4 m处的质点的位移大小等于(10-5) cm,选A。

8.C 根据题图甲可知,波的波长λ=4 m,据题图乙可知,波的周期T=4 s,则波速为v==1 m/s,A错误;波传播的是振动形式,质点不能随波迁移,B错误;根据波的叠加原理画出t=7 s时的波形图如图所示,可知Q点位移为10 cm,C正确;根据题意可知,当沿x轴正方向传播的波刚传过P点时,沿x轴负方向传播的波也刚好传到P点,以后P点只参与沿x轴负方向传播的波引起的振动,故P点的最大位移为5 cm,D错误。

9.答案 (1)20 m/s (2)-2 cm 0

解析 (1)因t=0.2 s时两列波刚好传到如题图所示位置,可知两列波的周期都为0.2 s,波长为4 m,根据v=可得波速v=20 m/s

(2)波源S1振动形成的波传播到质点P所用的时间

t== s=0.3 s

波源S2振动形成的波传播到质点P所用的时间

t1== s=0.5 s

故t=0.35 s时质点P在向右传播的波的作用下已经振动0.05 s,即向下振动到波谷处,此时的位移为y1=-2 cm

当t=1.0 s时P点同时参与两列波的振动,且处于干涉相消的位置,故质点P的位移为零。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)