2015—2016高中语文苏教版(必修3)课件:第二专题《五人墓碑记》(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文苏教版(必修3)课件:第二专题《五人墓碑记》(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 312.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-10 13:34:01 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。 明朝末年,宦官魏忠贤专权,他排斥异己,杀戮大臣,暴虐无道,形成了“钩党之捕遍于天下 ”的局面。天启六年,魏忠贤派爪牙到苏州逮捕周顺昌,苏州市民群情激愤,奋起反抗,发生暴动。事后,阉党大范围搜捕暴动群众,市民颜佩韦等五人为了保护群众,挺身投案,英勇就义。次年,崇祯帝即位,罢黜魏忠贤,魏畏罪自缢,阉党失败,周顺昌得以昭雪。为了纪念死去的五位烈士,苏州市民把他们合葬在虎丘前的大堤之上,称为“五人之墓”。

五人墓碑记张 溥有的人死了,

他却活着;

有的人活着,

他却死了。

——臧克家

教学目标一、了解碑记类文体常识及作者。二、整体感知,把握思路。三、积累一些古代汉语知识,如重点实词、虚词,常见的特殊句式等。四、体会文中所阐述的生死价值观,了解文章写作特点。 碑记

又称“碑志”,刻在墓碑上,用于叙述死者生前的事迹,评价、歌颂死者功德。有关作者

本文选自《七录斋集》,张溥(p?)幼年勤奋好学,所读之书都要亲手抄写,抄好朗读之后烧掉,再抄,一直要抄到六七遍,因此,他的书斋起名为“七录斋”。整体感知,把握思路第一部分:交代建五人墓碑的由来,并提出 问题,发人深省,引出下文。第二部分:记述苏州市民的反暴斗争以及五人死难经过。第三部分:高度评价,进而揭示中心。第四部分:补叙四位贤士大夫的姓名,照应开头。熟读课文 疏通字词? 自读课文,在熟悉课文的基础上来推断不明白的词语的含义和用法,学习依靠语脉、语感来推断重点词义的方法。

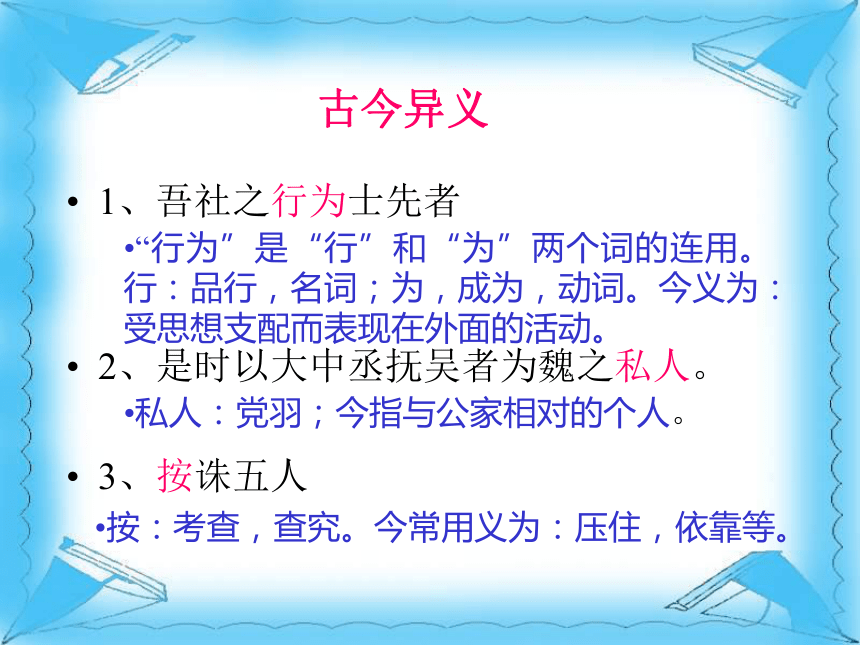

1、吾社之行为士先者

2、是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

3、按诛五人

古今异义“行为”是“行”和“为”两个词的连用。行:品行,名词;为,成为,动词。今义为:受思想支配而表现在外面的活动。

私人:党羽;今指与公家相对的个人。

按:考查,查究。今常用义为:压住,依靠等。

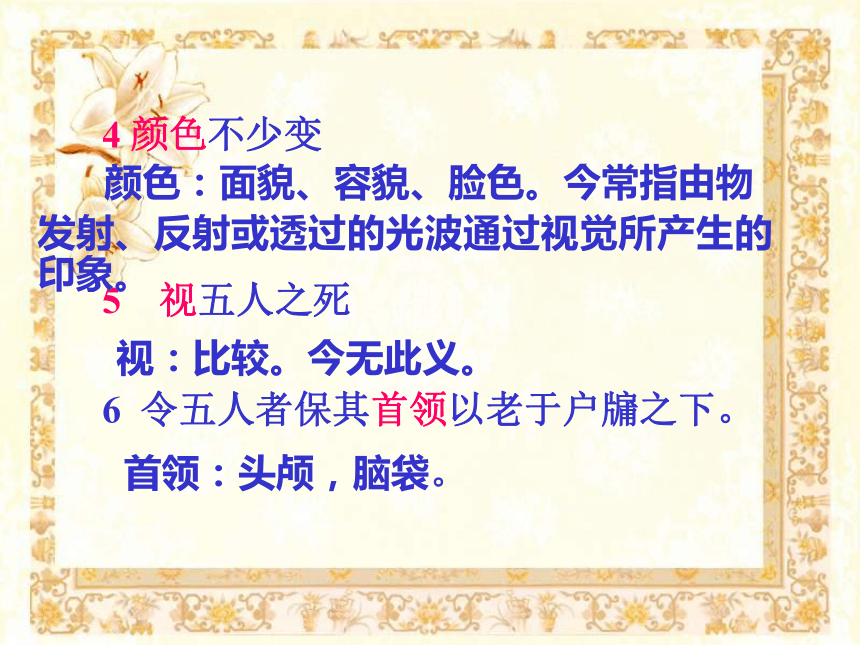

4 颜色不少变

视五人之死

6 令五人者保其首领以老于户牖之下。

颜色:面貌、容貌、脸色。今常指由物

发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

视:比较。今无此义。

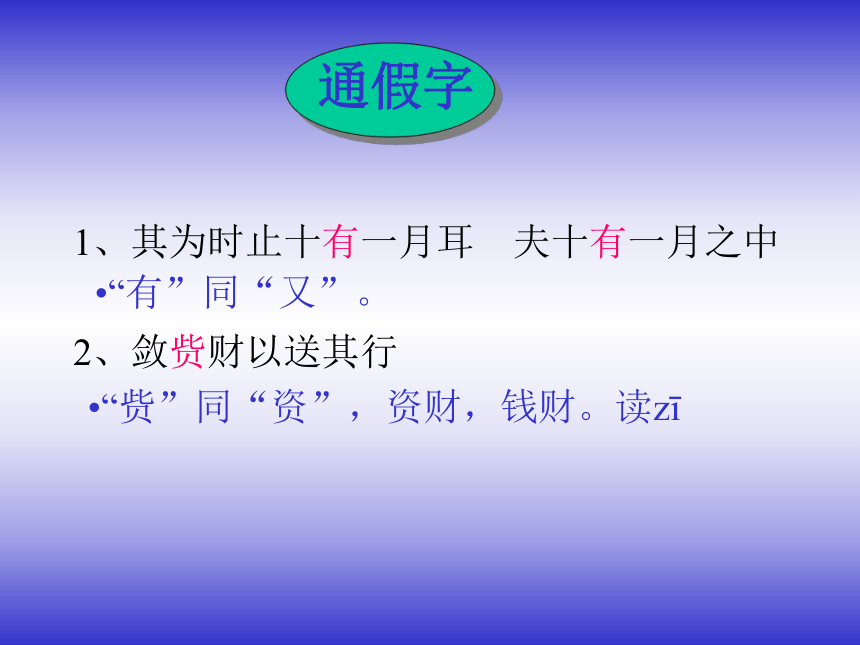

首领:头颅,脑袋。1、其为时止十有一月耳 夫十有一月之中

2、敛赀财以送其行通假字“有”同“又”。

“赀”同“资”,资财,钱财。读zī

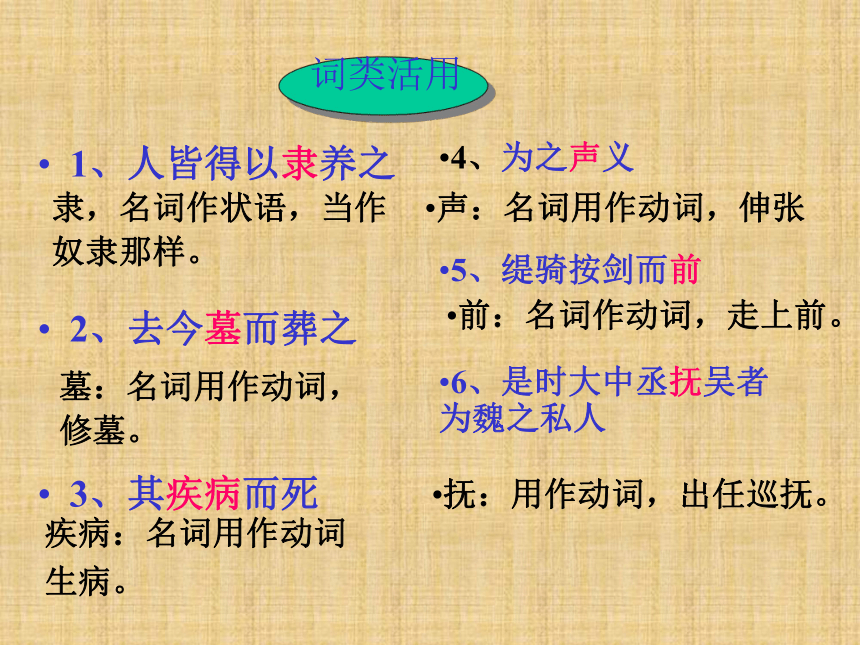

1、人皆得以隶养之

2、去今墓而葬之

3、其疾病而死4、为之声义

5、缇骑按剑而前

6、是时大中丞抚吴者为魏之私人词类活用隶,名词作状语,当作

奴隶那样。墓:名词用作动词,

修墓。

疾病:名词用作动词

生病。声:名词用作动词,伸张

前:名词作动词,走上前。

抚:用作动词,出任巡抚。

7、哀斯墓之徒有其石也而为之记

8 、不能容于远近

9、 抶而仆之

10、 安能屈豪杰之流远近:形容词用于名词,远近的人;远近的百姓。

仆:动词使动用法,使……倒下

屈:动词使动用法,使……屈身

记:名词用作动词,作记。10 哀斯墓之徒有其石也而为之记

11 不复敢有诛治

12 激昂大义

荣于身后

尽其天年。

哀,形容词意动用法,以……为哀,哀惜。诛治:动词用作名词,株连治罪的事情。激昂:形容词用作动词,激动振奋。

荣:名词使动用法,使……得到荣誉。

尽:副词用作动词,享尽。

义

激于义而死焉者也。

为之声义/忠义暴于朝廷一词多义义愤,形容词。

合宜的道德,行为

或道理,正义,名词。

为

其为时止十有一月耳

为之声义/谁为哀者

从……看来,介词。替,给,介词。 行

1 吾社之行为士先者

2 敛赀财以送其行

其辱人贱行

固

1 轻重固何如哉

斯固百世之遇也。品行,名词。走,动词。

行为,名词。本来,引申为“究竟”“到底”,副词。

实在,真是,副词。

1、即今傫然在墓者也。

2、斯固百世之遇也。

3、五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也

4、是时以大中丞抚吴者为魏之私人

5、故今墓中全乎为五人也

6、不可谓非五人之力也句式判断判断句? 激于义而死焉者也

1、? 谁为哀者

2 钩党之捕遍于天下 疑问句,代词作宾语,宾语前置“之”字提宾被动句

宾语前置1、? 列其姓名于大堤之上

2、? 且立石于其墓之门

3、? 忠义暴于朝廷

4、? 荣于身后

5、? 不能容于远近

6 、 而五人生于编伍之间

7、? 忠丞匿于溷藩以免

8、? 令五人保其首领以老于户牖之下

9、? 匹夫之有重于社稷介词结构后置句省略句

1 断头置城上

2?投缳道路

3激昂大义

4?扼腕墓道?(于)(于)

(于)(于)

布置作业

1、? 完成课后练习二。

2、? 翻译课文

第二课时

教学要点

在把握文意的基础上,分析文章。一、就文意理解和理清思路质疑解难。

1、? 讨论第一段要点

⑴首句笼罩全篇,“蓼洲周公之被逮”伏下文苏州市民反抗阉党斗争,“激于义”是五人之死事的本质,“死”伏下文五人当刑,重在“激于义”三字,“义”是全文关键字。

⑵叙建墓经过仅用一个长句。“魏阉废祠”暗示地方缙绅屈身事魏(伏第五段“缙绅而不能易其志者,……有几人欤”),“立石与其墓之门”(伏结尾“哀斯墓之徒有其石也”)与之形成鲜明对比,抑扬分明。

⑶“盛”伏下段“独五人之皎皎”,表明作者将有所议论。 ? 朗读第二段,回答以下问题。

本段为什么不接叙五人之死的经过,却就建墓事发表议论? 讨论明确:以常人与五人对比,已暗含“死生之大”四字,实为结尾张本。 ??? 本段中两个“夫”字作用有何不同?讨论明确:第一个引出事实作为立论的

出发点,第二个引出议论的内容 ????

明确:可分两层。前一层叙述苏州市民反阉斗争经过,用事实印证上文“激于义”三个字;后一层写五人被诛。从分析结构入手,理解第三段的意思。本段可分为几层?试概括层意。?? 讨论明确:

这一层的描写,感情真挚,写吴民,则“哭声震动天地”“抶而仆之”,其义勇可见;写缇骑,则“按剑而前,问‘谁为哀者’”,凶横之态毕见;写狗官,则“匿于溷藩以免”,惶急之状可知。可见作者憎爱分明的感情。

前一层叙述反阉斗争的经过,所表现

出的作者的感情如何?

明确:反映五人浩气长存,虽死犹生。

3.文中述贤士大夫发金买五人之脰,有何作用?

明确:既有称颂贤士大夫之意,又有从侧面烘托五人形象的作用。

分组讨论第四段要点。1.???? 如何选材来突出五人事迹?五人之事迹不可尽书,故只写其当刑之从容,

说明作者选材之精当。2.“断头置城上,颜色不少变”反映五人的

什么精神?? 根据以上方法,学生互相讨论,自学第五至第七段,要求:

①???? 归纳各段要点。

②???? 找出表明思路的句子。

③???? 理解作者思想情感。明确:

第五段论述五人之死在当时政治斗争中的意义。用一反问极言在魏阉统治时期不附逆者极少。又用一提示性的问句揭示出五人之死确实于“激于义”。第六段论述五人之死的重大意义。连用四个长句,运用强烈对比,提出死的轻重问题,突出五人之死重于泰山,点明“匹夫之有重与社稷”这个重大主题。上文两次提到贤士大夫,都没交代姓名,为什么要放在最后写呢?

明确:

既可使行文简洁,又有评功的作用,对贤士大夫不称名,表示一种敬意。 一、找记叙、议论的句子后,分析特点:

1、? 夹叙夹议,叙议结合。从全文看,前两部分侧重记叙,第三部分侧重议论。两部分之中,记叙和议论又互有穿插。

2、? 巧妙使用对比。文章多处使用对比,突出五人慷慨就义的英勇事迹和重大意义。如第二段把富贵之子、慷慨之徒与五人对比,突出五人之伟大。

3、? 用简练传神的笔墨刻画人物形象。与柳子厚的《墓志铭》比较,体会此种文章的语言特点。

布置作业:

1、? 练习一

2、? 练习四布置作业:

1、熟读课文,进一步体会作者的感情。

2、找出文中记叙、议论的句子。

五人墓碑记张 溥有的人死了,

他却活着;

有的人活着,

他却死了。

——臧克家

教学目标一、了解碑记类文体常识及作者。二、整体感知,把握思路。三、积累一些古代汉语知识,如重点实词、虚词,常见的特殊句式等。四、体会文中所阐述的生死价值观,了解文章写作特点。 碑记

又称“碑志”,刻在墓碑上,用于叙述死者生前的事迹,评价、歌颂死者功德。有关作者

本文选自《七录斋集》,张溥(p?)幼年勤奋好学,所读之书都要亲手抄写,抄好朗读之后烧掉,再抄,一直要抄到六七遍,因此,他的书斋起名为“七录斋”。整体感知,把握思路第一部分:交代建五人墓碑的由来,并提出 问题,发人深省,引出下文。第二部分:记述苏州市民的反暴斗争以及五人死难经过。第三部分:高度评价,进而揭示中心。第四部分:补叙四位贤士大夫的姓名,照应开头。熟读课文 疏通字词? 自读课文,在熟悉课文的基础上来推断不明白的词语的含义和用法,学习依靠语脉、语感来推断重点词义的方法。

1、吾社之行为士先者

2、是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

3、按诛五人

古今异义“行为”是“行”和“为”两个词的连用。行:品行,名词;为,成为,动词。今义为:受思想支配而表现在外面的活动。

私人:党羽;今指与公家相对的个人。

按:考查,查究。今常用义为:压住,依靠等。

4 颜色不少变

视五人之死

6 令五人者保其首领以老于户牖之下。

颜色:面貌、容貌、脸色。今常指由物

发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

视:比较。今无此义。

首领:头颅,脑袋。1、其为时止十有一月耳 夫十有一月之中

2、敛赀财以送其行通假字“有”同“又”。

“赀”同“资”,资财,钱财。读zī

1、人皆得以隶养之

2、去今墓而葬之

3、其疾病而死4、为之声义

5、缇骑按剑而前

6、是时大中丞抚吴者为魏之私人词类活用隶,名词作状语,当作

奴隶那样。墓:名词用作动词,

修墓。

疾病:名词用作动词

生病。声:名词用作动词,伸张

前:名词作动词,走上前。

抚:用作动词,出任巡抚。

7、哀斯墓之徒有其石也而为之记

8 、不能容于远近

9、 抶而仆之

10、 安能屈豪杰之流远近:形容词用于名词,远近的人;远近的百姓。

仆:动词使动用法,使……倒下

屈:动词使动用法,使……屈身

记:名词用作动词,作记。10 哀斯墓之徒有其石也而为之记

11 不复敢有诛治

12 激昂大义

荣于身后

尽其天年。

哀,形容词意动用法,以……为哀,哀惜。诛治:动词用作名词,株连治罪的事情。激昂:形容词用作动词,激动振奋。

荣:名词使动用法,使……得到荣誉。

尽:副词用作动词,享尽。

义

激于义而死焉者也。

为之声义/忠义暴于朝廷一词多义义愤,形容词。

合宜的道德,行为

或道理,正义,名词。

为

其为时止十有一月耳

为之声义/谁为哀者

从……看来,介词。替,给,介词。 行

1 吾社之行为士先者

2 敛赀财以送其行

其辱人贱行

固

1 轻重固何如哉

斯固百世之遇也。品行,名词。走,动词。

行为,名词。本来,引申为“究竟”“到底”,副词。

实在,真是,副词。

1、即今傫然在墓者也。

2、斯固百世之遇也。

3、五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也

4、是时以大中丞抚吴者为魏之私人

5、故今墓中全乎为五人也

6、不可谓非五人之力也句式判断判断句? 激于义而死焉者也

1、? 谁为哀者

2 钩党之捕遍于天下 疑问句,代词作宾语,宾语前置“之”字提宾被动句

宾语前置1、? 列其姓名于大堤之上

2、? 且立石于其墓之门

3、? 忠义暴于朝廷

4、? 荣于身后

5、? 不能容于远近

6 、 而五人生于编伍之间

7、? 忠丞匿于溷藩以免

8、? 令五人保其首领以老于户牖之下

9、? 匹夫之有重于社稷介词结构后置句省略句

1 断头置城上

2?投缳道路

3激昂大义

4?扼腕墓道?(于)(于)

(于)(于)

布置作业

1、? 完成课后练习二。

2、? 翻译课文

第二课时

教学要点

在把握文意的基础上,分析文章。一、就文意理解和理清思路质疑解难。

1、? 讨论第一段要点

⑴首句笼罩全篇,“蓼洲周公之被逮”伏下文苏州市民反抗阉党斗争,“激于义”是五人之死事的本质,“死”伏下文五人当刑,重在“激于义”三字,“义”是全文关键字。

⑵叙建墓经过仅用一个长句。“魏阉废祠”暗示地方缙绅屈身事魏(伏第五段“缙绅而不能易其志者,……有几人欤”),“立石与其墓之门”(伏结尾“哀斯墓之徒有其石也”)与之形成鲜明对比,抑扬分明。

⑶“盛”伏下段“独五人之皎皎”,表明作者将有所议论。 ? 朗读第二段,回答以下问题。

本段为什么不接叙五人之死的经过,却就建墓事发表议论? 讨论明确:以常人与五人对比,已暗含“死生之大”四字,实为结尾张本。 ??? 本段中两个“夫”字作用有何不同?讨论明确:第一个引出事实作为立论的

出发点,第二个引出议论的内容 ????

明确:可分两层。前一层叙述苏州市民反阉斗争经过,用事实印证上文“激于义”三个字;后一层写五人被诛。从分析结构入手,理解第三段的意思。本段可分为几层?试概括层意。?? 讨论明确:

这一层的描写,感情真挚,写吴民,则“哭声震动天地”“抶而仆之”,其义勇可见;写缇骑,则“按剑而前,问‘谁为哀者’”,凶横之态毕见;写狗官,则“匿于溷藩以免”,惶急之状可知。可见作者憎爱分明的感情。

前一层叙述反阉斗争的经过,所表现

出的作者的感情如何?

明确:反映五人浩气长存,虽死犹生。

3.文中述贤士大夫发金买五人之脰,有何作用?

明确:既有称颂贤士大夫之意,又有从侧面烘托五人形象的作用。

分组讨论第四段要点。1.???? 如何选材来突出五人事迹?五人之事迹不可尽书,故只写其当刑之从容,

说明作者选材之精当。2.“断头置城上,颜色不少变”反映五人的

什么精神?? 根据以上方法,学生互相讨论,自学第五至第七段,要求:

①???? 归纳各段要点。

②???? 找出表明思路的句子。

③???? 理解作者思想情感。明确:

第五段论述五人之死在当时政治斗争中的意义。用一反问极言在魏阉统治时期不附逆者极少。又用一提示性的问句揭示出五人之死确实于“激于义”。第六段论述五人之死的重大意义。连用四个长句,运用强烈对比,提出死的轻重问题,突出五人之死重于泰山,点明“匹夫之有重与社稷”这个重大主题。上文两次提到贤士大夫,都没交代姓名,为什么要放在最后写呢?

明确:

既可使行文简洁,又有评功的作用,对贤士大夫不称名,表示一种敬意。 一、找记叙、议论的句子后,分析特点:

1、? 夹叙夹议,叙议结合。从全文看,前两部分侧重记叙,第三部分侧重议论。两部分之中,记叙和议论又互有穿插。

2、? 巧妙使用对比。文章多处使用对比,突出五人慷慨就义的英勇事迹和重大意义。如第二段把富贵之子、慷慨之徒与五人对比,突出五人之伟大。

3、? 用简练传神的笔墨刻画人物形象。与柳子厚的《墓志铭》比较,体会此种文章的语言特点。

布置作业:

1、? 练习一

2、? 练习四布置作业:

1、熟读课文,进一步体会作者的感情。

2、找出文中记叙、议论的句子。